| 2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии. |

Наглядный (демонстрация). Словесный (беседа). Практический (показ). Практический (упражнение). Наглядный (демонстрация). Словесный (беседа). Практический (показ). Практический (упражнение). Наглядный (демонстрация). Словесный (беседа). Практический (показ). Практический (упражнение).

Наглядный (демонстрация). Словесный (беседа).

Словесный (беседа). Практический (упражнение).

Наглядный (демонстрация). Словесный (беседа).

Словесный (рассказ).

Словесный (беседа).

Словесный (беседа).

Наглядный (демонстрация).

Практический (упражнение). Словесный (беседа).

| Проводит речевую разминку на дыхание. Демонстрирует на слайде алгоритм выполнения разминки. Осуществляет показ правильного выполнения разминки. Слайд 2. - Первое упражнение, которое мы выполним – на дыхание. Сначала показываю я, затем выполняете вы. Нужно встать прямо, ноги на ширине плеч, ноги на ширине плеч, руки свободно вдоль тела. Делаем вдох через нос с поднятием рук, будто солнце «поднимается» на рассвете. Задерживаем дыхание на 3 секунды. Затем, выдыхаем через рот, опуская руки, как солнце на закате. Теперь выполним вместе. Проводит речевую разминку на скорость голоса. Демонстрирует на слайде стихотворение, необходимое для разминки. Осуществляет показ правильного выполнения разминки. Слайд 3. - Следующее упражнение – на скорость голоса. Сначала прочитайте стихотворение на слайде про себя. Мы будем читать, меняя скорость голоса на каждой строке. Посмотрите, как это сделаю я. Теперь выполним вместе. Проводит речевую разминку на дикцию. Демонстрирует на слайде чистоговорку. Осуществляет показ правильного выполнения разминки. Слайд 4. - Последнее упражнение – на дикцию. Сначала мы будем читать строки тихо, активно артикулируя. С каждой строкой немного увеличиваем громкость. Посмотрите, как это сделаю я. Теперь выполним вместе.

Проводит беседу на тему предыдущего урока. - Мы продолжаем изучать раздел «Великие русские писатели». Слайд 5. - Какому автору был посвящён предыдущий урок? Верно. Какая информация о Льве Николаевиче вам больше всего запомнилась?

Организует повторение биографии Л. Н. Толстого, используя приём формирующего оценивания «Поиск ошибки». - На прошлом уроке мы читали о детстве Льва Николаевича Толстого из воспоминаний писателя. Чтобы вспомнить сведения о детстве и жизни Л. Н. Толстого, выполните задание для парной работы на карточках. Прочитайте задание. Что необходимо сделать? Если вы думаете, что утверждение верное, поставьте напротив галочку, если неверное – крестик. Как необходимо работать в паре? Приступайте к заданию.

Организует взаимопроверку задания по эталону на слайде. - Возьмите ручку другого цвета или простой карандаш и проверьте себя со слайдом. Слайд 6. 1. Л. Н. Толстой родился и провёл детство в имении Ясная Поляна Тульской губернии. - Это верное утверждение? Слайд 7. 2. В семье Толстых было трое детей. - Это верное утверждение? Да, это неверное утверждение. Кто помнит, сколько было детей в семье Толстых? Слайд 8. 3. Л. Н. Толстой был педагогом и создал школу для крестьянских детей. - Это верное утверждение? Рассказывает о крестьянской школе в деревне Ясной Поляне. - Да, ребята, Толстой действительно создал школу, в деревне Ясной Поляне. И более того, он сам в ней преподавал математику, историю и физику. Также, в этой школе ученики изучали русский язык, окружающий мир, пение, рисование и другие предметы. Вы помните, какой учебник он создал для своих учеников? - Лев Николаевич Толстой написал большое количество произведений и для детей, и для взрослых. Толстой – великий русский писатель, его книги до сих пор читают по всему миру люди всех возрастов. - Какие произведения Льва Николаевича Толстого вы знаете? Актуализирует информацию о жанре рассказ. - Ребята, что такое рассказ?

- Л. Н. Толстой писал много разных произведений, в том числе и рассказы. Демонстрирует на слайде названия произведений: «Какая бывает роса на траве», «Мартышка и очки», «Куда девается вода из моря?». Предлагает учащимся определить лишнее. Слайд 9. - Обратите внимание на слайд. Перед вами названия различных произведений. Среди данных произведений есть два рассказа Л. Н. Толстого, и лишнее – другого автора. Какое произведение лишнее? Кто его автор? Скажите названия рассказов Толстого. | Выполняют речевую разминку на дыхание в соответствии с показом учителя и алгоритмом, представленным на слайде.

Выполняют речевую разминку на скорость голоса в соответствии с показом учителя и стихотворением, представленным на слайде.

Выполняют речевую разминку на дикцию в соответствии с показом учителя и чистоговоркой, представленной на слайде.

Участвуют в диалоге, повторяют тему предыдущего урока.

- Льву Николаевичу Толстому.

Отвечают на поставленный вопрос. Выполняют задание в паре на карточке: находят ошибки в утверждениях.

- Необходимо найти ошибки в утверждениях.

- Вежливо, прислушиваясь к мнению друг друга. Определяют, верное или неверное утверждение.

- Вежливо, прислушиваясь к мнению друг друга.

Выполняют взаимопроверку.

- Верное.

- Неверное.

- В семье Толстых было пятеро детей.

- Верное. Анализируют услышанное.

- «Азбука».

Называют знакомые произведения Л. Н. Толстого. Отвечают на поставленные вопросы. - Рассказ – это небольшое произведение, повествующее об одном ярком событии в жизни героя.

Определяют лишнее произведение, представленное на слайде.

- Лишнее – «Мартышка и очки» Крылова И. И. - «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». | Фронтальная. Парная. Индивидуальная. | Интерактивная доска. Презентация. Карточки для парной работы. | Взаимоконтроль. Устный опрос. Тест. | Различать отдельные жанры художественной литературы (рассказ).

|

К: соблюдать правила ведения диалога и дискуссии.

К: принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению. П: устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. К: проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться.

К: соблюдать правила ведения диалога и дискуссии. К: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде.

К: соблюдать правила диалога и дискуссии.

К: соблюдать правила диалога и дискуссии.

П: определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты. | Познавательный интерес к изучению рассказов, активность и самостоятельность в его познании.

|

| 5. Реализация построенного проекта. | Наглядный (демонстрация).

Словесный (беседа).

Наглядный (демонстрация). Словесный (беседа).

Наглядный (демонстрация). Словесный (беседа).

Словесный (беседа). Практический (упражнение).

Словесный (беседа).

Словесный (беседа).

| Демонстрирует пункты плана на слайде. Слайд 13. - Какой пункт плана мы уже выполнили? Знакомит учеников с понятием «текст-описание» через беседу и последующее чтение определения учебника. - Приступим к выполнению первого пункта плана. Откройте учебник на 122-й странице. Ребята, прочитайте заголовок и подзаголовок рассказа. Исходя из этого, как вы думаете, о чём этот рассказ? - Что такое «описание»?

Организует словарную работу с незнакомыми для учащихся словами. Демонстрирует на слайде определение слова «росинка». Слайд 14. - Перед тем, как приступить к чтению, разберём слова, которые могут быть вам непонятны. Что такое «росинка»? Верно, это капля росы. Демонстрирует на слайде определение слова «бархат». Слайд 15. - Что такое «бархат»?

Организует первичное ознакомление учащихся с произведением. - Сначала прочту рассказ я. После того, как вы его прослушаете, будьте готовы ответить на вопрос: «Почему этот текст назван описанием?». Внимательно следите за текстом. Читает рассказ «Какая бывает роса на траве». Проводит обсуждение рассказа. - Почему этот текст назван описанием? - Опишите свои впечатления от рассказа. Организует вторичное ознакомление учащихся с произведением. - Теперь читать рассказ будете вы, по одному предложению, по цепочке. Проводит обсуждение рассказа, его особенностей как текста-описания, средств выразительности. - Какие слова выбирает автор для описания росы? С какой драгоценностью она сравнивается? Какими цветами переливается на солнце? С чем сравнивает автор скатившуюся росу? Какая она на вкус? - Получается, много ли в рассказе средств выразительности? Как вы думаете, нужны ли средства выразительности тексту-описанию? Почему?

- Какие ещё средства выразительности вы заметили в тексте рассказа? - Ребята, как вы думаете, с какой целью Л. Н. Толстой написал этот рассказ: чтобы что-то сообщить, доказать, или передать эмоции? - Какие эмоции передаёт автор в рассказе?

- Прочитайте текст в рамке на 122-й странице. Когда используется текст-описание?

| Определяют выполненный пункт плана.

- Первый. Предполагают, что такое «текст-описание». Читают определение учебника.

- Рассказ о том, какая бывает роса на траве, её описание. - Описание – это тип текста, в котором описываются какие-либо предметы, явления. Предполагают значение представленных слов.

- Росинка – это капля росы.

- Бархат – это плотная ворсистая ткань.

Анализируют услышанное.

Участвуют в диалоге.

- Потому что в нём описывается роса. Ответы учащихся.

Читают рассказ по цепочке.

Участвуют в диалоге. Выделяют особенности рассказа как текста-описания.

- Алмазы; жёлтый, красный и синий цвета; шарик светлый; вкуснее всякого напитка.

- Много.

- Нужны, потому что они позволяют красочно описать что-либо. Называют средства выразительности.

- Чтобы передать эмоции. Называют эмоции, которые передаёт автор в рассказе. - Текст-описание используется тогда, когда необходимо описать какой-то предмет или явление. | Фронтальная. Индивидуальная. | Презентация. Интерактивная доска. Учебник. |

| Различать отдельные жанры художественной литературы (рассказ). Находить в тексте примеры средств художественной выразительности. Осознанно применять изученные понятия (текст-описание, текст-рассуждение). |

П: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде.

К: соблюдать правила ведения диалога и дискуссии.

К: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде.

К: соблюдать правила ведения диалога и дискуссии.

П: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде. П: формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе предложенного алгоритма. П: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде. | Познавательный интерес к изучению рассказов, активность и самостоятельность в его познании. Ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора.

|

| 6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. |

Словесный (беседа).

Словесный (беседа).

Словесный (беседа).

Практический (упражнение).

Наглядный (демонстрация).

Словесный (беседа).

Словесный (беседа).

Словесный (беседа).

Словесный (беседа).

Практический (упражнение).

Наглядный (демонстрация). | Проводит работу по сравнению заголовков и подзаголовков рассказов. - Теперь обратите внимание на заголовок следующего рассказа. Чем он отличается от предыдущего? Верно, здесь заголовок вопросительный, состоит из вопроса, ответ на который содержит в себе текст рассказа. Прочитайте подзаголовок. Знакомит учеников с понятием «текст-рассуждение» через беседу и последующее чтение определения учебника. - Знаете ли вы, что такое рассуждение?

Организует первичное ознакомление учащихся с произведением. - Сначала рассказ прочитаю я. После прослушивания будьте готовы ответить на вопросы: «О каком явлении природы написал Толстой Л. Н.? Почему этот рассказ назван рассуждением?». Внимательно следите за текстом. Читает рассказ «Какая бывает роса на траве». Проводит обсуждение рассказа.

- Опишите ваши впечатления о рассказе. - Ребята, о каком же природном явлении написал в рассказе Л. Н. Толстой? - Почему этот текст назван рассуждением?

Организует вторичное ознакомление учащихся с произведением. - Теперь прочитайте рассказ вы, по цепочке, по одному предложению. Внимательно следите за текстом. - Прочитайте текст в рамке на 123-й странице. Когда используется текст-рассуждение?

Демонстрирует пункты плана на слайде. Слайд 16. - Мы выполнили второй пункт плана?

Организует физминутку. - Ребята, выполним физминутку. Вам нужно будет повторять за мной действия, но делать их наоборот. Например, если я поднимаю руки, то вы их опускаете; если я присаживаюсь, вы тянетесь вверх. Проводит беседу с целью выявления особенностей рассказов, их отличий друг от друга. - Ребята, заметили ли вы какие-либо средства выразительности в рассказе «Куда девается вода из моря?»? В этом рассказе есть средства выразительности, например, «туман поднимается», «ветер гонит и разносит». Но их так же много, как в рассказе «Какая бывает роса на траве»?

Осуществляет ознакомление учащихся с терминами «научно-познавательный рассказ» и «научно-художественный рассказ» через беседу. - Ребята, вы уже читали научно-познавательные тексты на уроках литературного чтения. Как вы считаете, можно ли назвать произведение «Куда девается вода из моря?» научно-познавательным рассказом? Почему?

- Верно, ребята, «Куда девается вода из моря?» - это научно-познавательный рассказ. Можно ли назвать «Какая бывает роса на траве» научно-познавательным? - На первый взгляд может показаться, что нельзя. Можно ли назвать этот рассказ художественным? Почему?

Организует частично-поисковую деятельность учащихся. - Оба текста были написаны Львом Толстым для детей, обучающихся в крестьянской школе. Как педагог он хотел доступно объяснить детям явления природы. Представьте, что вы не знаете, что такое роса. Прочитав или прослушав данный рассказ, вы смогли бы узнать, где появляется роса? Найдите ответ на вопрос в рассказе. Смогли бы вы узнать, когда можно увидеть росу? Намокают ли листья растений от росы? - Какой вывод мы можем сделать? Прочитав какие из двух рассказов, можно получить знания? - Верно, потому что оба рассказа содержат в себе научную информацию – простую или более сложную. Тогда, можно ли назвать рассказ «Какая бывает роса на траве» научно-познавательным? Но вы были абсолютно правы, говоря, что этот рассказ похож на художественный. Потому что существуют произведения, содержащие в себе и научную информацию, и художественность. Как вы думаете, как называются такие произведения? Такие произведения называются научно-художественными. Тогда, к какому виду относится рассказ «Какая бывает роса на траве»?

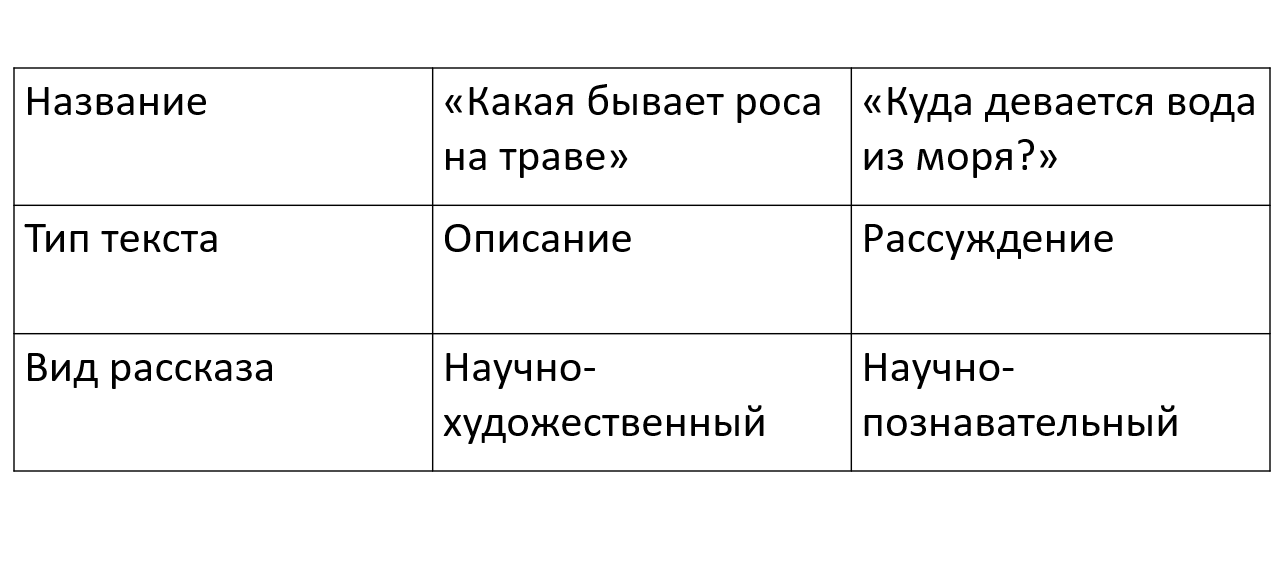

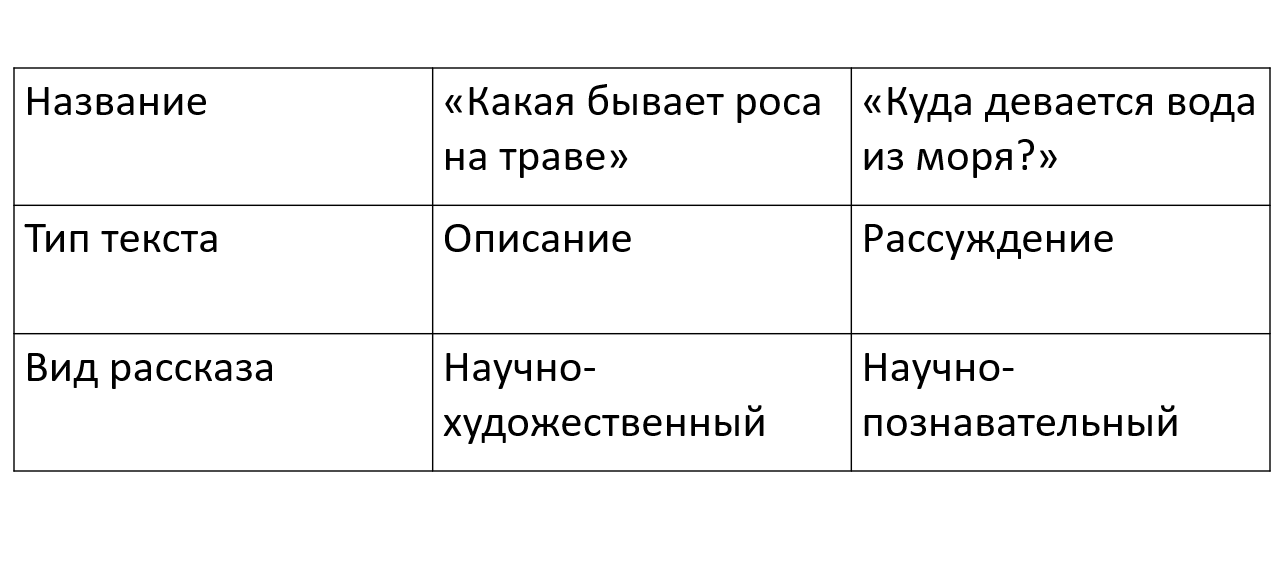

Организует групповую работу учащихся через приём самостоятельной работы «Создание условий для выполнения учащимися учебного задания до конца, получение результата». - У вас на партах лежат карточки с таблицей для групповой работы. Прочитайте задание. Что необходимо сделать?

- Ребята, как нужно работать в группе? Приступайте к заданию.

Демонстрирует эталон выполнения групповой работы. Слайд 17. - Обратите внимание на слайд, проверьте себя по эталону.

| Сравнивают заголовки и подзаголовки рассказов.

- Заголовок состоит из вопроса.

Предполагают, что такое «текст-рассуждение». Читают определение учебника.

- Рассуждение – это текст, который отвечает на какой-либо вопрос, объясняет или доказывает что-то. Анализируют услышанное.

Участвуют в диалоге.

Описывают свои впечатления.

- О круговороте воды в природе. - Потому что, рассуждая, автор объясняет явление и отвечает на вопрос заголовка. Читают по цепочке.

- Текст рассуждение используется при ответе на вопросы, объяснении или доказательстве чего-либо. Определяют выполнение пунктов плана. - Да, выполнили.

Выполняют физминутку.

Участвуют в диалоге, выявляют особенности рассказов и их отличия.

Называют средства выразительности.

- Нет, в рассказе «Куда девается вода из моря?» меньше средств выразительности. Участвуют в диалоге, выявляют виды рассказов, их отличительные особенности.

- Да, можно, потому что в нём содержится научное объяснение природного явления, мало средств выразительности.

Отвечают на поставленный вопрос.

- Можно, потому что он содержит большое количество средств художественной выразительности. В тексте рассказов ищут необходимую информацию.

- Да, в лесу, в полях, на траве. - Да, утром. - Нет, капли скатываются, но не мочат лист.

- Прочитав оба рассказа, можно получить знания.

- Можно.

Предполагают.

- К научно-художественному. Выполняют задание в группе: заполняют таблицу, используя слова для справки.

- Необходимо заполнить таблицу, используя слова для справки. - Вежливо, прислушиваясь к мнению друг друга.

Выполняют взаимопроверку по эталону. | Фронтальная. Групповая. | Интерактивная доска. Презентация. Карточки с таблицей для групповой работы. | Взаимоконтроль. Таблица. | Различать художественные произведения и познавательные тексты. Различать отдельные жанры художественной литературы (рассказ). Находить в тексте примеры средств художественной выразительности. Осознанно применять изученные понятия (текст-описание, текст-рассуждение, научно-познавательный рассказ, научно-художественный рассказ). |

П: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения. П: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде. К: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде. П: формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе предложенного алгоритма. П: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде.

К: соблюдать правила ведения диалога и дискуссии.

П: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения.

П: анализировать текстовую информацию в соответствии с учебной задачей.

К: соблюдать правила ведения диалога и дискуссии. П: анализировать текстовую информацию в соответствии с учебной задачей. П: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде. П: формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе предложенного алгоритма.

П: прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. П: самостоятельно создавать таблицы для представления информации. К: принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению. К: проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться. | Познавательный интерес к изучению рассказов, активность и самостоятельность в его познании. Ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора.

|