СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Разработки уроков по биологии для 6 класса.

Разработки уроков с лабораторными работами по темам.

Просмотр содержимого документа

«Разработки уроков по биологии для 6 класса.»

Разработки уроков по биологии для 6 класса.

Урок №3 Тема: Особенности внешнего строения растений.

Цель урока: сформировать представление о высших растениях и их отличиях от низших, познакомить учащихся с многообразием и внешним строением цветковых растений, дать представление о вегетативных и генеративных органах растений.

Оборудование: живые растения, гербарии, таблицы: «Органы цветкового растения», учебник, рабочая тетрадь №1.

Ключевые слова и понятия: высшие растения, низшие растения, цветковые растения, орган, вегетативные органы, генеративные органы, корень, побег, стебель, лист, цветок, плод, семя, почка;

ХОД УРОКА.

I. Организационный момент.

II. Проверка знаний, умений, навыков.

А) Беседа по вопросам:

1. На какие науки делится наука биология?

2. Какова роль растений и в жизни человека?

3. Какова роль растений в природе?

Б) Тест

1. Что не является царством живой природы:

а) растения

б) животные

в) грибы

г) насекомые

2. Ботаника она из древнейших биологических наук. Она возникла в

а) III в. до н.э.

б) Х веке

в) I в.

г) V веке

3. Возбудителями туберкулеза являются

а) паразитические животные

б) бактерии

в) грибы

г) ядовитые растения

В) Работа по карточкам.

Карточка № 1 Структура науки биологии

| Наука | Предмет изучения |

| Ботаника |

|

| Зоология |

|

| Микология |

|

| Микробиология |

|

Изучение нового материала (с.13-16 учебника)

Рассмотрим разнообразие растений по строению их тела.

Низшие растения – тело не расчленено на органы.

Растения, тело которых образовано органами (прежде всего стеблями с листьями), называют высшими растениями, или листостебельными. К ним относятся мхи, папоротники, хвощи, плауны, семенные растения.

Органы — это части организма растения, выполняющие в нем определенные функции и имеющие особое строение. (Схема с.12 – в тетрадь)

Запись в тетрадь: Органы растения, выполняющие функции питания, обмена веществ с окружающей средой и роста, называют вегетативными (от лат. вегетабилис— «растительный»). Все вместе они образуют вегетативное тело растения.

Корень и побег — главные вегетативные органы растения.

Побег — это орган, в котором различают стебель, листья и почки. Вот почему побег можно рассматривать как особую систему, состоящую из отдельных, но взаимосвязанных частей. Хотя стебель, листья и почки — это части побега, их часто тоже называют органами растения.

Растения с помощью отдельных частей вегетативных органов могут осуществлять рост и вегетативное размножение.

Некоторые растения имеют на побегах специальные образования, в которых развиваются особые мелкие клетки — споры, с помощью которых растения (водоросли, мхи, папоротники) размножаются вегетативным (бесполым) путем и расселяются по земной поверхности.

Кроме вегетативных органов растения имеют специальные органы, служащие для полового размножения. Их называют половыми, пли генеративными, органами (от лат. генераре— «рожать», «производить»). К генеративным органам относят, например, цветок, образующийся из него плод и заключенные в нем семена. Продуктами генеративных органов являются половые клетки (мужские и женские), или гаметы.

Побеги, содержащие только вегетативные органы, называют вегетативными, а побеги, имеющие генеративные органы, называют генеративными.

Растения, образующие семена, называются семенными. Семенные растения, образующие цветки, называются цветковыми.

Закрепление: прочитать выделенный текст на стр. 16, выполнить задания к параграфу 2 в рабочей тетради №1

Домашнее задание: §2, отв. на вопр. 1 с.16, задание 3 на с. 6 в рабочей тетради №1

Урок № 4. Разнообразие растений. Семенные и споровые растения. (Лабораторная работа №1«Знакомство с внешним строением цветкового и спорового растения»).

Задачи урока: познакомить учащихся с разнообразием растений; сформировать понятие «орган»; углубить знания о вегетативных и генеративных органах растений; показать различия между спопровыми и семенными растениями.

Средства обучения: таблицы «Органы цветкового растения», «Голосеменные растения», «Папоротники», «Водоросли», «Мхи»; гербарий споровых и семенных растений.

Контроль знаний

1.О многообразии жизненных форм растений, о продолжительности жизни растений, о происхождении культурных растений, об умении различать жизненные формы растений (фронтальный опрос с использованием дид. карт )

2.Заполните таблицу

Использование растений

| Пищевые | Декоративные | Лекарственные | Технические | Масличные |

|

|

|

|

|

|

3.Задание. Для каждого из органов растения выберите нужные характеристики и соответствующие им цифры занесите в таблицу:

| Признаки | корень | стебель | лист | цветок | плод | семя |

| Определение органа | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 |

| Продолжительность роста органа | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Определение органа растения:

Генеративный видоизмененный побег.

Осевой вегетативный подземный орган, никогда не несет листья.

Орган размножения, образующийся при разрастании завязи или других частей цветка, содержит семена.

Орган полового размножения, заключенный в плод.

Боковой вегетативный орган на стебле, имеющий двустороннюю симметрию.

Осевой вегетативный орган, несущий листья и почки.

Продолжительность роста органа:

Рост органа в течение жизни растения не ограничен.

Рост органа ограничен.

2.Изучение нового материала

Цветковые и хвойные как семенные растения. Особенности хвойных растений. ( самостоятельная работа с текстом §2, рис.11 с.12, демонстр. табл. и гербария семенных растений, беседа)

Тетр.:

СЕМЕННЫЕ Растения, которые образуют цветки, плоды и семена, с помощью которых размножаются – цветковые, или покрытосеменные

На чешуях шишек семена лежат открыто, голо. Такие растения называют голосеменными.

2. Споровые растения (водоросли, мхи, папоротники, хвощи и плауны) и их особенности. (Самост. Работа с текстом и рис.12 на стр.12)

СПОРОВЫЕ - растения, которые размножаются не семенами, а бесполым путем — спорами. Спора — это специальная клетка, которая проявляет себя как зачаток организма растения. Растения, размножающиеся спорами, называют споровыми.

Семенные и споровые растения, высшие и низшие растения — это представители царства растений.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

" Знакомство с внешним строением цветкового и спорового растения "

Цель: познакомиться с внешним строением цветкового растения и спорового растения.

Оборудование: 1) растение пастушья сумка (или др.), 2) растение папоротник, лупа, семена редиса (или др.).

Ход работы: (стр.1 учебника)

1. Рассмотрите растение пастушью сумку.

Листья сидячие, лировидные. Цветки мелкие желтоватые, в кистевидных соцветиях. Плод —треугольный стручочек).

2. Рассмотрите растение папоротника. Найдите основные органы растения: корневище, стебель с листьями, сорусы папоротника.

Сравните размеры семян и спор.

Оформление результатов: зарисуйте внешний вид растений;

пользуясь текстом учебника, подпишите вегетативные органы пастушьей сумки зеленым цветом, а генеративные - красным.

Вывод: 1) у цветковых растений есть следующие органы:…

2) у спорового растения есть следующие органы: ...

Закрепление знаний о вегетативных и генеративных органах растений; об особенностях органов семенных и споровых растений; о способах размножения растений ( Выполнить задание 2 в Р.т. №1)

Домашнее задание: учить §2; выполнить задания 1-2 в Р.т. №1, закончить отчет по лаб. работе №1 "Знакомство с внешним строением цветкового и спорового растения "

Урок №5. Растение – живой организм.

Цель: сформировать представление о растительном организме как о целостной системе

Задачи урока

Образовательные: закрепить знания об органах цветкового растения, обобщить и систематизировать знания о взаимосвязях органов цветкового растения,

воспитывать бережное отношение к растениям.

Оборудование: комнатные растения, гербарные экземпляры растений, таблицы, иллюстрирующее строение растительных организмов.

Проверка домашнего задания

1. Разминка -Применение знаний.

1) Назовите растения, у которых человек использует:

корни; листья; стебли; плоды; семена.

2) Какой орган используется человеком у следующих растений:

астры; томаты; овес; укроп; редька; груша.

2. Расскажите:

-о вегетативных и генеративных органах растений;

- об особенностях органов семенных и споровых растений;

-о способах размножения растений

П.Изучение нового материала

Мотивация и целеполагание

Наша главная цель - доказать, что растение - живой организм .

Организм растения как живая система (биосистема). (Беседа с элементами объяснения; демонстрация таблицы.)

Жизнедеятельность органов растения как основа жизнедеятельности. (Актуализация знаний учащихся об органах растения и их функциях; беседа.)

Отгадайте загадку.

Один в земле копается,

Другой в свету купается.

И хотя они друзья —

Поменяться им нельзя.

вопросы учителя:

— О каких органах растения идет речь? — Зачем один в земле копается? — Зачем другой в свету купается? — Почему они друзья? — Почему им нельзя поменяться? — Какой орган помогает им дружить?

Свойства живого организма: питание, дыхание, газообмен, обмен веществ, выделение, размножение, рост и развитие.(Самостоятельная работа с текстом учебника; беседа.)

III. Закрепление знаний об организме как биосистеме и единице жизни, о жизнедеятельности организма, о его свойствах. (Выполнение задания 3 в рабочей тетради № 1; проверка выполнения задания; беседа.)

Формулируется обобщающий вывод о взаимосвязях органов растения и о том, что растение — целостный организм. Задаются вопросы.

а) К каким органам относят корень, стебель, лист?

б) Как называются цветки, плоды, семена?

в) Есть ли взаимосвязь между вегетативными и генеративными органами растения? Какая? В чем она заключается?

IV. Домашнее задание: (основное) изучить § 3 учебника, ответить на вопросы к параграфу 3 на стр. 18-19; выполнить задания 1 и 2 с. 7 в рабочей тетради № 1.

Урок № 6. Условия жизни растений

Р.К.

Условия жизни растений в Ставропольском крае.

Задачи урока: сформировать у учащихся представление об экологических факторах, влияющих на растение; показать роль биотических и абиотических факторов в жизни растений; разъяснить значение антропогенного фактора.

Средства обучения: ботанические таблицы; гербарий растений разных мест обитания; рисунки растений; слайды.

Ход урока

I. Контроль знаний об организме как биосистеме и единице жизни, о жизнедеятельности организма и его свойствах. (Проверка выполнения заданий в рабочей тетради; фронтальный и индивидуальный опрос.)

Задание. Выберите правильные ответы.

1. Процесс поглощения веществ растением из окружающей среды, превращение и удаление из организма конечных продуктов жизнедеятельности называется.

а) питанием;

б) дыханием;

в) обменом веществ;

г) выделением.

2. Дополните перечень признаков живого организма:

а) питание, б) дыхание, в)

П. Изучение нового материала

Факторы среды как условия жизни организма. Экологические факторы. (Рассказ учителя с использованием рис. 18 учебника.)

Абиотические факторы окружающей среды: вода, свет, тепло (температура), воздух, ветер, снег и минеральные вещества. Их значение в жизни растений. (Самостоятельная работа учащихся с текстом учебника; беседа по результатам работы.)

Факторы живой природы — биотические факторы; их роль в жизни растений. Антропогенный фактор. (Беседа с использованием рис. 16 и 17 учебника.)

Экология — наука, изучающая отношения организмов с окружающей средой и между собой. (Объяснение учителя с элементами рассказа.)

Закрепление знаний об экологических факторах и их значении в жизни растений. (Выполнение заданий 1 и 2 в рабочей тетради № 1; проверка выполнения; беседа.)

Домашнее задание: изучить § 4 учебника, выполнить задания 3 и 4 в рабочей тетради № 1.

Урок 7

Среды жизни растений

Задачи урока: сформировать представление о четырех средах жизни растений; показать особенности условий жизни растений в них; познакомить с растениями — обитателями разных сред жизни.

Средства обучения: ботанические таблицы; гербарий растений; изображения растений.

Ход урока

I. Контроль знаний об условиях жизни растений, о влиянии абиотических, биотических и антропогенного факторов на растения; контроль умения привести примеры влияния экологических факторов на растения. (Проверка выполнения заданий в рабочей тетради, фронтальный опрос.)

материалы для контроля знаний и умений

Повторение Многообразие растений

перечислить:

Дикорастущие и культурные растения…

По продолжительности жизни…

Жизненные формы растений: …

Высшие и низшие растения …

2. Составить на доске схему: «Высшие и низшие растения»,

3. Биологический диктант:

1. Наука о живой природе …

2. Наука о растениях…

3. Наука о животных …

4. Основные свойства живой природы…

5. Растения, которые имеют корень, стебель, листья, называют….

6. Приведите примеры культурных растений….

7. Роль растений в природе ….

8. Подорожник, ромашка – это…

9. Дуб, тополь – это….

10. Огурец по продолжительности жизни….

П. Изучение нового материала

Среды жизни организмов на планете Земля: водная, наземно-воздушная, почвенная и организменная. (Рассказ учителя с опорой на рис. 19 учебника.)

Водная среда. Условия жизни растений в воде. Растения водной среды. Водоросли и немногие высшие растения. (Беседа с демонстрацией гербария или изображений водных растений.)

Наземно-воздушная среда. Разнообразие условий жизни как причина образования множества форм растений. (Самостоятельная работа учащихся с текстом и рис. 19 учебника.)

Почва как среда жизни организмов. Сложное происхождение почвы. Население почвы. (Рассказ учителя.)

Организменная среда. Особенности питания паразитов и их влияние на растение-хозяина. (Беседа с элементами объяснения и использованием рис. 17 учебника.)

III. Закрепление знаний о четырех средах жизни растений, об условиях жизни растений в них, о растениях, живущих в каждой среде. (Выполнение задания 1 в рабочей тетради № 1. При необходимости заполняется часть таблицы, а затем работа продолжается учащимися дома.)

IV. Домашнее задание: изучить § 5 учебника; выполнить задания рубрики «Проверь себя», представленной в учебнике после § 5.

Урок 8. Увеличительные приборы и приготовление микропрепарата.

Лабораторная работа №2 «Приготовление микропрепарата»

Задачи урока: повторить с учащимися материал об устройстве увеличительных приборов для изучения растений — лупы и светового микроскопа — и правилах работы с ними;

Продолжить воспитание бережного отношения к оборудованию.

Средства обучения: ботанические таблицы; увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп; инструментарий для приготовления микропрепарата.

Методические рекомендации

I. Контроль знаний о четырех средах жизни растений, об особенностях условий существования растений в каждой из них. (Фронтальный и индивидуальный опросы с использованием карточки.)

П. Изучение нового материала

1. Увеличительные приборы: ручная лупа, штативная лупа и световой микроскоп.. История открытия клеточного строения организмов

Устройство светового микроскопа. (Самостоятельная работа учащихся с рис. 20 и текстом § б учебника;

Правила работы со световым микроскопом.

Техника приготовления временных микропрепаратов.(Демонстрация учителем техники приготовления препарата из мякоти плода томата (или кожицы лука).

Выполнение лабораторной работы № 2 «Приготовление микропрепарата» по инструкции в учебнике стр.28 оформление результатов по заданию 2 в рабочей тетради № 1.)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

по теме: "Приготовление микропрепарата"

Оформление результатов:

зарисуйте клетки кожицы лука,

укажите увеличение микроскопа, при котором вы их увидели.

Внесите в таблицу увеличения каждого объектива и окуляра вашего микроскопа и определите, во сколько раз увеличивает микроскоп на малом и большом увеличении.

| Объектив | Увеличение объектива | Увеличение окуляра | Общее увеличение |

| малый |

|

|

|

| большой |

|

|

|

Напишите вывод. Вывод: чтобы приготовить микропрепарат, нужно…

III. Закрепление знаний об устройстве светового микроскопа, правилах работы с ним, о технике приготовления временных препаратов. (Беседа с демонстрацией учащимися частей микроскопа; отработка последовательности действий при работе с микроскопом; показательное приготовление микропрепарата одним из учащихся.)

Домашнее задание: изучить § 6 учебника; выполнить

задание 1 в рабочей тетради № 1. в.с.29

Микроскоп — хрупкий и дорогой прибор: работать с ним надо аккуратно, строго следуя правилам.

1. Поставьте микроскоп штативом к себе на расстоянии 5—10 см от края стола.

2. В отверстие предметного столика направьте зеркалом свет.

3. Поместите приготовленный препарат на предметный столик и закрепите предметное стекло зажимами.

4. Пользуясь винтом, плавно опустите тубус так, чтобы нижний край объектива оказался на расстоянии 1—2 мм от препарата.

5. В окуляр смотрите одним глазом, не закрывая и не зажмуривая другой. Глядя в окуляр, при помощи винтов медленно поднимайте тубус, пока не появится четкое изображение предмета.

6. После работы уберите микроскоп.

Техника приготовления временного препарата

Возьмите предметное стекло из контейнера, держа его за боковые грани;

Поместите в центр стекла объект;

Нанесите пипеткой 1-2 капли воды на объект;

Возьмите покровное стекло за боковые грани и положите его боковой гранью на каплю воды, затем медленно опустите на неё стекло;

Внимание! Между стеклами не должно быть пузырьков воздуха, Излишки воды уберите фильтровальной бумагой;

Приготовленный микропрепарат поместите на предметный столик и

рассмотрите сначала при малом, затем при большом увеличении.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Микроскоп — хрупкий и дорогой прибор: работать с ним надо аккуратно, строго следуя правилам.

1. Поставьте микроскоп штативом к себе на расстоянии 5—10 см от края стола.

2. В отверстие предметного столика направьте зеркалом свет.

3. Поместите приготовленный препарат на предметный столик и закрепите предметное стекло зажимами.

4. Пользуясь винтом, плавно опустите тубус так, чтобы нижний край объектива оказался на расстоянии 1—2 мм от препарата.

5. В окуляр смотрите одним глазом, не закрывая и не зажмуривая другой. Глядя в окуляр, при помощи винтов медленно поднимайте тубус, пока не появится четкое изображение предмета.

6. После работы уберите микроскоп.

Техника приготовления временного препарата

Возьмите предметное стекло из контейнера, держа его за боковые грани;

Поместите в центр стекла объект;

Нанесите пипеткой 1-2 капли воды на объект;

Возьмите покровное стекло за боковые грани и положите его боковой гранью на каплю воды, затем медленно опустите на неё стекло;

Внимание! Между стеклами не должно быть пузырьков воздуха, Излишки воды уберите фильтровальной бумагой;

Приготовленный микропрепарат поместите на предметный столик и

рассмотрите сначала при малом, затем при большом увеличении.

Урок 9.Строение растительной клетки.

Лабораторная работа №3 «Знакомство с клетками растения»

Задачи урока: сформировать у учащихся знания о частях растительной клетки (клеточной оболочке, цитоплазме, ядре, вакуоли и пластидах); раскрыть особенности строения растительной клетки; показать значение каждой части клетки; продолжить развитие у учащихся умения работать с микроскопом и умение приготовления микропрепарата; научить учащихся различать части клетки на микропрепарате, сравнивая их с изображением на таблице; научить делать схематические зарисовки клетки и обозначать ее части.

Средства обучения: таблица «Строение растительной клетки»; кинофильм «Строение растительной клетки»; увеличительные приборы: лупа и световой микроскоп; инструментарий для приготовления микропрепарата.

Методические рекомендации

I. Контроль знаний о частях светового микроскопа и их назначении, о правилах работы с микроскопом, о технике приготовления временного микропрепарата из мякоти плодов. (Фронтальный, индивидуальный опрос учащихся.)

II. Изучение нового материала

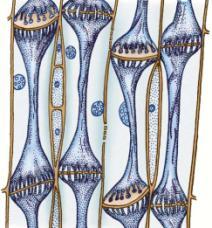

Основные части клетки: оболочка, цитоплазма, ядро с ядрышком, вакуоли и пластиды. (Вступительная беседа с демонстрацией фрагмента кинофильма.)

Цитоплазма как внутренняя среда, в которой располагаются все другие части клетки. (Работа учащихся с текстом учебника.)

Вакуоли и их роль в клетках растительных организмов вакуоль как резервуар, содержащий клеточный сок, запасные питательные вещества и ненужные продукты жизнедеятельности

клетки. (Рассказ учителя с опорой на рис. 21 учебника.)

Клеточное ядро и его ведущая роль в процессах жизнедеятельности клетки.

Наличие пластид в клетке как отличительная особенность клеток растений. (Рассказ учителя о пластидах, об их разнообразии — хлоропласты, лейкопласты.)

Закрепление знаний: выполнить задание 2 в рабочей тетради № 1. Выполнить лабораторную работу № 3 по теме: "Знакомство с клетками растения "

Цель: изучить строение растительной клетки

Оборудование: ручная лупа, микроскоп; предметное и покровное стекла; флакон с водой; луковица, плод томата или арбуза, раствор йода.

Ход работы:

Подготовьте и рассмотрите микропрепарат кожицы лука.

Выполните соответствующее действие: Показатель объектива светового микроскопа -8, показатель окуляра -20, следовательно увеличение светового микроскопа = 8×20=?

Оформление результатов: Зарисуйте клетки кожицы лука.

Вывод: Все живые организмы состоят из клеток. В растительной клетке есть следующие органоиды:…

Домашнее задание: изучить § 7 учебника; выполнить задания 1 и 3 в рабочей тетради № 1.

Урок 10 Жизнедеятельность клетки

Задачи урока: познакомить учащихся с проявлениями жизнедеятельности клетки; сформировать представления о движении, питании, дыхании, обмене веществ, росте и размножении растительных клеток.

Средства обучения: таблица «Строение растительной клетки»; кинофильмы «Строение и жизнь растительной клетки» и «Процессы жизнедеятельности клетки».

Методические рекомендации

I. Контроль знаний о строении растительной клетки, о ее отдельных частях и их роли в клетке. (Выполнение учащимися задания 3 в рабочей тетради № 1; опрос по дидактическим карточкам.)

материалы для контроля знаний и умений

Задание1. Для каждой из предложенных частей клетки подберите нужные характеристики и запишите их в виде соответствующих им цифр в таблицу:

| Пластиды | Оболочка | Цитоплазма | Ядро | Вакуоль |

| 4 | 1 | 3 | 5 | 2 |

Характеристики частей клетки:

Клеточная стенка, ограничивающая внутреннюю часть клетки.

Полость с клеточным соком, содержащая сахара, другие органические вещества и соли.

Бесцветное вязкое вещество клетки, в котором находятся все части клетки.

Зернистые образования различной формы и цвета.

Темное плотное образование, являющееся основной

частью клетки.

Задание №2.

Выберите правильные ответы.

1)Увеличение числа клеток в растущем организме происходит за счет:

А) обмена веществ; В) их роста;

Б) их деления; Г) связи организма со средой.

2) Вся наследственная информация клетки находится в:

А) ядре; В) митохондриях;

Б) оболочке; Г) пластидах.

3.Биологический диктант:

На доске: клетка, ядро, вакуоль, рибосомы, оболочка, цитоплазма, пластиды, митохондрии.

1 вариант:

1. Бесцветное, вязкое в-во клетки, активно участвующее в процессе её жизнедеятельности. (цитоплазма)

2.Округлое или овальное тельце в цитоплазме, отвечающее за передачу наследственных признаков. (ядро)

3.Плотное образование вокруг живого содержимого клетки, определяет форму клетки и защищает её от неблагоприятных воздействий.(оболочка)

2вариант:

1.органоид, содержащий клеточный сок: воду+ растворённые в ней в-ва.

2. это структурная и функциональная единица живого организма.(клетка)

3. мелкие зелёные, жёлто-оранжевые, красные или бесцветные тельца клетки. (пластиды)

П. Изучение нового материала

Движение цитоплазмы — одно из важных проявлений процессов жизнедеятельности клетки. Зависимость скорости движения цитоплазмы клетки от температуры среды. (Объяснение учителя с демонстрацией микропрепарата с движением цито плазмы в листе элодеи.)

Питание и дыхание клетки. Дыхание как сложный физико-химический процесс, протекающий в клетке. (Рассказ учителя».)

Обмен веществ как главное проявление процессов жизнедеятельности клетки и всего организма. Роль запасных питательных веществ в жизни клетки. Рост клеток. (Работа учащихся с текстом и рис. 22 учебника.)

4. Деление — процесс размножения клетки, в котором ведущую роль играет ядро клетки. Деление клеток как основа постоянного роста растений. (Работа учащихся с текстом, рис. 23 учебника; демонстрация кинофильма «Строение и жизнь растительной клетки».)

III. Закрепление знаний о процессах жизнедеятельности растительной клетки и их значении. (Фронтальная беседа.)

IV. Домашнее задание: изучить § 8 учебника; выполнить задания 1 и 2 в рабочей тетради № 1.

Урок 11. Ткани растений и их виды

Задачи урока: систематизировать знания учащихся о строении и жизнедеятельности растительной клетки, сформировать представления о растительных тканях и их многообразии; раскрыть особенности строения и функций растительных тканей.

Средства обучения: ботанические таблицы; микроскоп; микропрепараты «Анатомия растений».

Методические рекомендации

А сейчас проверь, дружок

Ты готов начать урок?

Все ль на месте,

Все ль в порядке,

Ручка, книжка и тетрадка?

Все ли правильно сидят,

Все ль внимательно глядят?

Каждый хочет получать

Только лишь оценку «5»

I. Контроль знаний о строении клетки, о процессах жизнедеятельности растительной клетки и их значении. (Фронтальный и индивидуальный опросы учащихся с использованием дидактической карточки № 8.)

Задание. Для каждой из предложенных частей клетки подберите нужные характеристики и запишите их в виде соответствующих цифр в таблицу:

| Пластиды | Оболочка | Цитоплазма | Ядро | Вакуоль |

| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |

Функции частей клетки:

Обеспечивает рост, размножение и жизнедеятельность клетки. При отсутствии его клетка погибает.

Накапливает питательные вещества и продукты обмена веществ клетки.

Содержат вещества (пигменты), придающие растению окраску.

Обеспечивает связь между всеми частями клетки, способна к движению.

Предохраняет клетку от внешних воздействий, служит опорой и придает форму.

Задание №2.

Выберите правильные ответы.

1) Благодаря делению клеток происходит:

А)рост организма; В) дыхание организма;

Б) питание организма; Г) обмен веществ.

2) В молодых клетках, в отличие от старых:

А) отсутствует ядро;

Б) вакуоль занимает практически все пространство;

В) вакуоли мелкие, почти не заметные;

Г) не имеет хромосом.

П. Изучение нового материала

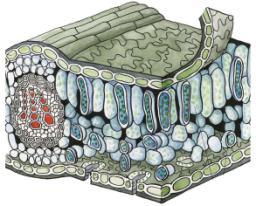

Ткани как группы клеток, сходных по строению и выполняемым функциям. (Рассказ учителя с демонстрацией таблиц.)

Виды растительных тканей: образовательная, основная, покровная, проводящая, механическая, запасающая. Функции разных видов растительных тканей. (Самостоятельная работа учащихся с текстом § 9 учебника; демонстрация микропрепаратов растительных тканей.)

Запись в тетрадь: Ткань – это группа клеток, сходных по размеру, строению и выполняемым функциям.

| Название ткани | Рисунок | Функции ткани |

| Образовательная ткань (камбий) | | Обеспечивает рост растения. (верхушка стебля- конус нарастания, кончик корня, междоузлие)

|

| Покровная ткань | | Защищает растение от неблагоприятных воздействий, транспорт веществ. |

| Механическая ткань (склеренхима) | Клетка скорлупы ореха | Опорная функция «скелет растения».(древесина, лубяные волокна)

|

| Проводящая ткань | | Передвижение веществ. (сосуды, ситовидные трубки) |

| Основная ткань – паренхима (фотосинтезирующая, ассимиляционная, мезофилл) | | Образование и накопление питательных веществ - |

| Запасающая ткань |

| Запас веществ (клубень, плоды, сердцевина стебля) |

Растительные ткани как основа соединения всех органов растения в одно целое — организм. (Обобщающая беседа.)

Закрепление знаний о растительных тканях, особенностях их строения и функций, об организме как едином целом. (Выполнение в рабочей тетради заданий 1 и 3; беседа.)

Домашнее задание: изучить § 9 учебника и ответитьна вопросы рубрики «Какие утверждения верны?», в.с. 36, Задание 1 на с. 17 и задание 2 на с. 18 в рабочей тетр № 1.

Дополнительные сведения В 1838 г. была сформулирована клеточная теория на примере растения немецкими учеными: ботаником Маттиасом Шлейденом (1804-1881) и биологом Теодором Шванном (1810-1882).

Урок 12. Обобщающий урок по теме «Клеточное строение растений

Задачи урока: систематизация и обобщение знаний учащихся о клеточном строении растений, о способах изучения клеточного строения растений с помощью увеличительных приборов; закрепление знаний о растительных тканях, их многообразии, особенностях строения и функций; контроль усвоения материала

Методические рекомендации

I. Использование материалов учебника: с. 35, 36. П. Использование материалов рубрики

«Подведем итоги» в рабочей тетради № 1, с. 19, 20.

Игра «Ты – мне, я – тебе»

Для игры нужен небольшой мягкий (поролоновый) мячик.

Учитель начинает игру, бросает мячик одному из учеников и задаёт вопрос.

Ученик отвечает на вопрос и бросает мячик любому другому ученику класса, задавая свой вопрос. Тот, поймав мячик, отвечает на вопрос и бросает мячик следующему ученику.

Если кто-нибудь из учеников затрудняется ответить на вопрос, ему помогает сосед по парте (или ученик, сидящий перед ним или за ним).

Закрепление и обобщение материала темы «Клеточное строение растений».

V. Контроль знаний учащихся по теме «Клеточное строение растений» с использованием всех приведенных материалов.

Карточка 1

Ткани растений

Ткани растений

1. …………… 2. …………… 3. …………… 4. …………… 5. …………...

……………. …………… …………… ……………. …………….

Карточка 2*

Заполнить таблицу «Виды тканей»:

| Название ткани | Выполняемая функция | Особенности строения клеток |

|

|

|

|

Дополнительные сведения

В 1665 году английский физик Роберт Гук описал клеточное строение пробки, увиденное в микроскоп; в его работе «Микрография» был впервые применен термин «клетка» (Гук обозначил этим термином только клеточную стенку, увиденную в микроскоп).

Дополнительные материалы для контроля знаний и умений

Задание. Выберите правильные ответы:

1. Благодаря делению клеток происходит:

а) рост организма;

б) питание организма;

в) дыхание организма;

г) обмен веществ.

2. Увеличение числа клеток в растущем организме происходит за счет:

а) обмена веществ;

б) их деления;

в) их роста;

г) связи организма со средой.

Урок 13. Семя и его строение

Лабораторная работа №4 Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.

Задачи урока: познакомить учащихся с особенностями строения семян двудольных и однодольных растений; продолжить формирование у них умения проводить лабораторные работы.

Средства обучения: таблицы «Строение семени фасоли» и «Строение семени пшеницы»; коллекция семян; гербарии фасоли и пшеницы; живые семена и проростки; принадлежности для лабораторной работы.

Методические рекомендации

I. Контроль знаний о растительных тканях, их строении и функциях, о растении как целостном организме. (Фронтальный и индивидуальный опросы с использованием дидактической карточки № 9.)

П. Изучение нового материала

Семя и его значение в жизни растений. Многообразие семян. (Актуализация знаний о цветковых растениях, значении семян в жизни растений. Беседа с элементами рассказа. Знакомство учащихся с коллекцией семян и рис. 25 учебника.)

Внешнее и внутреннее строение семени. Части семени и их функции. Разнообразие зародышей. Эндосперм как запасающая ткань семени. Семядоля. (Объяснение учителя с демонстрацией таблиц.)

Особенности строения семени двудольного растения на примере фасоли. (Объяснение учителя; выполнение лабораторной работы № 5 — «Изучение строения семян однодольных и двудольных растений»; обсуждение результатов исследования.)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

"Изучение строения семян однодольных и двудольных растений"

Цель: познакомиться со строением семян однодольных и двудольных растений, научиться их сравнивать

Оборудование: 1) проросшие семена фасоли; 2) микроскоп, лупа;

3) микропрепарат или рисунок "Зерновка пшеницы".

Ход работы:

1. Рассмотрите внешний вид семени фасоли, отметьте его форму; снимите семенную кожуру, найдите 2 семядоли, корешок, стебелек, почечку, пользуясь рисунком в учебнике.

2. Подготовьте микроскоп к работе и рассмотрите микропрепарат "Зерновка пшеницы"; найдите, пользуясь учебником, части зерновки: покров, эндосперм, зародыш.

Оформление результатов:

зарисуйте семя фасоли и зерновку пшеницы в тетрадь, подпишите их части.

Сделайте вывод, сравнив эти семена и ответив на вопрос: почему пшеницу относят к однодольным растениям, а фасоль – к двудольным?

Растения двудольные и однодольные. Особенности строения семени однодольного растения. (Самостоятельная работа учащихся с рис. 27 § 10 учебника; выполнение задания 4 в рабочей тетради № 1; сравнение строения семян двудольных и однодольных растений; выявление особенностей строения.)

Проросток как совокупность главного корня и главного побега. Сравнение прорастания семян двудольных и однодольных растений. (Беседа с опорой на рис. 28 и 29 § 10 учебника.)

Этапы прорастания семян.

1 этап – Поглощение воды.

2 этап – Набухание семян.

3 этап – Увеличение размеров. Деление клеток.

4 этап – Появление корешка.

5 этап – Появление зародышевого побега

Различают два типа прорастания - подземное и надземное.

Схема онтогенеза – индивидуального развития растения.

Образование семени

|

Проросток

|

Молодое растение

|

Взрослое растение

|

Старое растение

Рис. Развитие фасоли

III. Закрепление знаний о семени как органе размножения цветкового растения; о строении семени на примере фасоли; об особенностях строения семян двудольных и однодольных растений; о надземном и подземном прорастании семян; о про

ростке как совокупности главного корня и главного побега. (Беседа по результатам выполнения лабораторной работы.)

IV. Домашнее задание: изучить § 10 учебника, выполнить задания 1 и 3 в рабочей тетради № 1;Твоческое задание: подготовить проект «Всхожесть семян»

Дополнительные материалы для организации контроля

Задание. Выберите правильные ответы.

1. Запасные вещества в созревшем семени могут содержаться:

а) в эндосперме;

б) в семядолях зародыша;

в) в эндосперме и зародыше;

г) все варианты верны.

2. Для семян растений класса однодольных в отличие от се

мян растений класса двудольных характерно наличие:

а) зародыша с двумя семядолями;

б) зародыша с одной семядолей;

в) эндосперма;

г) сочной кожуры.

3. Созревшие семена, не имеющие эндосперма, свойственны:

а) луку репчатому;

б) фасоли обыкновенной;

в) перцу сладкому;

г) пшенице мягкой.

4. Семядоли, выполняющие защитную, запасающую и фото-

синтезирующую функции, характерны:

а) для гороха посевного;

б) для дуба черешчатого;

в) для фасоли обыкновенной;

г) все варианты верны.

Правильные ответы: 1г; 26; 46.

Урок 15 Значение семян

Задачи урока: раскрыть значение семени как органа размножения семенных растений и как единицы расселения растений по земной поверхности; показать значение семян в жизни человека.

Средства обучения: таблицы; коллекция семян культурных растений; гербарий; наборы круп.

Методические рекомендации

I. Контроль знаний о процессе прорастания семян, об условиях прорастания семян, о практической значимости этих знаний при выборе сроков и глубины заделки семян в почву. (Проверка выполнения заданий в рабочей тетради. Фронтальный

и индивидуальный опросы.)

1.Заполни таблицу

| Вопросы | Фасоль | Пшеница |

| 1. Из каких частей состоит семя? |

|

|

| 2. Из каких органов состоит зародыш? |

|

|

| 3. Где находятся запасные вещества? |

|

|

| 4. К какому классу относятся растения? |

|

|

Задание. Выберите правильные ответы.

1. Для прорастания семян необходимы условия:

а) вода;

б)тепло;

в) воздух (кислород);

г) все варианты верны.

2. Требуется более высокая температура (выше 10 °С) для прорастания семян:

а) ячменя;

б) ржи;

в) огурца;

г) петрушки.

Правильные ответы: 1г; 2в;

II. Изучение нового материала

Семя как орган полового размножения растений. (Актуализация знаний прошлого урока о строении и прорастании семян, развитии проростка; беседа с использованием таблиц.)

Семя как единица расселения семенного растения по земной поверхности. Способы распространения семян: ветром, водой, животными. (Самостоятельная работа учащихся с текстом § 12 учебника.)

Значение семян как ценных пищевых продуктов для человека. Основные пищевые растения и способы их использования человеком. Семена растений, используемые в качестве лекарств. (Беседа с элементами рассказа учителя; демонстрация

гербария дикорастущих и культурных растений.)

III. Закрепление знаний о семени как органе размножения и единице распространения, о значении его в жизни человека. (Самопроверка знаний о семени, его строении и значении — ответы на задания рубрики «Какие утверждения верны?» и ответы на вопросы на с. 48 учебника.)

IV. Домашнее задание: изучить § 12 учебника, выполнить задания 1, 2, 3 в рабочей тетради № 1.

Урок 16. Корень и его внешнее строение

Лабораторная работа №5 Строение корня у проростка

Задачи урока: сформировать знания о корне как главном вегетативном органе растения; раскрыть функции корня; показать разнообразие видов корней и типов корневых систем; охарактеризовать особенности роста корней; познакомить с явлениями геотропизма и хемотропизма корней, с практическими приемами управления развитием корневых систем растений в растениеводстве.

Методические рекомендации

I. Контроль знаний о семени как органе семенного размножения и единице распространения, о строении семян двудольных и однодольных растений и их значении в жизни человека.

(Проверка выполнения заданий в рабочей тетради. Индивидуальный и фронтальный опросы учащихся с использованием задания 3 рубрики «Подведем итоги» на с. 26 рабочей тетради № 1.)

II. Изучение нового материала

Корень как основной вегетативный орган растения. Функции корня. Почвенное питание — ведущая функция корня. (Беседа с опорой на знания и опыт учащихся.)

Корневые системы — стержневые и мочковатые. Корни, образующие корневую систему: главный, боковые и придаточные.

По происхождению корни делят на главный, боковые и придаточные.

1. Главный корень — корень, развивающийся из зародышевого корешка. Для него в наибольшей степени (у большинства растений) характерны: неограниченный рост и положительный геотропизм. Главный корень обладает наиболее активной верхушечной меристемой.

2. Придаточные корни — корни, развивающиеся от стеблей, листьев, старых корней. Появляются за счет деятельности вторичных меристем.

3. Боковые корни — корни, развивающиеся на другом корне любого происхождения и являющиеся образованиями второго и последующих порядков ветвления. Образование этих корней начинается с деления клеток специальной меристемы — перицикла, расположенного на периферии центрального цилиндра корня

Особенности роста корней. Размеры корневых систем. Геотропизм и хемотропизм корня. (Самостоятельная работа с текстом § 13 и рис. 34 учебника; беседа.)

III. Закрепление знаний о корне как главном вегетативном органе и его функциях, о разнообразии корней (главном, боковых и придаточных), о стержневых и мочковатых корневых системах, об особенностях роста корней, о геотропизме и хемо

тропизме корня.

(Лабораторная работа №5 Строение корня у проростка)

IV. Домашнее задание: изучить §13 учебника; выполнить задания 1 и 2 в рабочей тетради № 1 на с.28-29

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

по теме: "Строение корня у проростка. Типы корневых систем."

Цель: познакомиться с внешним строением корня,

научиться распознавать разные типы корневых систем и сравнивать их

Ход работы:

1. Рассмотрите корень, найдите разные виды корней.

1. Главный корень — корень, развивающийся из зародышевого корешка. Для него в наибольшей степени (у большинства растений) характерны неограниченный рост и положительный геотропизм. Главный корень обладает наиболее активной верхушечной меристемой.

2. Придаточные корни — корни, развивающиеся от стеблей, листьев, старых корней. Появляются за счет деятельности вторичных меристем.

3. Боковые корни — корни, развивающиеся на другом корне любого происхождения и являющиеся образованиями второго и последующих порядков ветвления. Образование этих корней начинается с деления клеток специальной меристемы — перицикла, расположенного на периферии центрального цилиндра корня.

2. Рассмотрите растения на таблицах, определите типы корневых систем у этих растений.

Стержневая корневая система — корневая система с хорошо выраженным главным корнем. Характерна для двудольных растений.

Мочковатая корневая система — корневая система, образованная боковыми и придаточными корнями. Главный корень растет слабо и рано прекращает свой рост. Типична для однодольных растений.

Оформление результатов:

1. Зарисуйте виды корней у проросшего семени и подпишите их.

2. Заполните таблицу:

| Название растения | Тип корневой системы |

| Фасоль |

|

| Кукуруза |

|

Сделайте вывод, в котором сравните два типа корневых систем

и укажите преимущества каждой из них.

IV. Домашнее задание: изучить §13 учебника; выполнить задания 1 и 2 в рабочей тетради № 1 на с.28-29

Урок 17. Внутреннее строение корня

Задачи урока: продолжить формирование знаний о строении корня; раскрыть понятие о зонах корня; показать их размеры; познакомить с особенностями строения клеток и функциями каждой зоны корня.

Средства обучения: таблица «Зоны молодого корня»; гербарий растений; проростки; лупа.

Методические рекомендации

I. Контроль знаний о корне как главном вегетативном органе растения, о его функциях, о разнообразии корней (главном, боковых и придаточных), о стержневых и мочковатых корневых системах, об особенностях роста корней, о геотропизме и хемотропизме корня; проверка умения распознавать типы корневых систем. (Выполнение заданий дидактических карточек № 14 и 15. Фронтальный опрос.)

Дополнительные материалы для контроля знаний и умений

Задание. Выберите правильные ответы.

1. Первым при прорастании семени появляется корень:

а) главный;

б)боковой;

в) придаточный;

г) главный или боковой.

2. Мочковатая корневая система характерна для растений:

а) пшеницы и ржи;

б) ржи и лопуха большого;

в) лопуха большого и одуванчика лекарственного;

г) одуванчика лекарственного и подорожника большого.

3. Стержневая корневая система характерна для растений:

а) одуванчика лекарственного и подорожника большого;

б) подорожника большого и лопуха большого;

в) лопуха большого и одуванчика лекарственного;

г) все ответы верны.

Правильные ответы: 1а; 2а; Зв.

II. Изучение нового материала

Понятие о зонах корня: деления, растяжения, или роста, всасывания, или поглощения, проведения. (Объяснение учителя с демонстрацией таблицы «Зоны молодого корня»; рассматривание рис. 35 § 14 учебника.)

Зоны деления и роста. Особенности строения клеток и функций зон. Размеры зон корня. (Рассказ учителя с элементами объяснения; демонстрация таблицы.)

Зона всасывания. Корневые волоски как длинные выросты клеток наружного покрова корня. Функции корневых волосков. (Самостоятельная работа с текстом и рис. 35 и 36 § 14 учебника; беседа.)

Зона проведения как самая длинная и прочная часть корня. Функции зоны проведения. Восходящий и нисходящий токи в корне. (Беседа о передвижении воды и минеральных веществ в корне с использованием таблицы и рис. 36 учебника.)

III. Закрепление знаний о внутреннем строении корня растения, о зонах корня и их размерах, о строении клеток разных зон корня, о функциях зон корня. (Выполнение задания 1 в рабочей тетради № 1, беседа.)

IV. Домашнее задание: изучить § 14 учебника; выполнить задания 1 и 3 в рабочей тетради № 1.

Дополнительные материалы для контроля знаний и умений

Задание. Выберите правильные ответы.

1. Корень растет в длину за счет деления клеток образовательной ткани:

а) верхушечной;

б) вставочной;

в) боковой;

г) верхушечной и вставочной.

2. Проведение веществ в корне осуществляется в следующем направлении:

а) восходящем;

б) нисходящем;

в) радиальном (поперечном);

г) все ответы верны.

3. Основная ткань корня выполняет функцию:

а) запасающую;

б) синтетическую;

в) проводящую;

г) все ответы верны.

4. Функции корня:

а) опорная и транспортная;

б) транспортная и запасающая;

в) запасающая и синтетическая;

г) все ответы верны.

5. Восходящий ток растворов питательных веществ в корне осуществляется:

а) по лубу;

б) по древесине;

в) по основной ткани;

г) по покровной ткани.

Правильные ответы: 1а; 2г; За; 4г; 56.

6 класс проверка знаний к уроку «Строение стебля»

| Вариант № 1 | Вариант № 2 |

| Какую функцию не выполняет лист: А) фотосинтез Б) газообмен В) всасывает воду и минеральные вещества Г) испарение воды У сидячих листьев нет: А) листовой пластинки Б) черешка В) жилок Г) устьиц Какой тканью образована жилка листа: А) покровной Б) образовательной В) всасывающей Г) проводящей Кожица листа образована тканью: А) покровной Б) образовательной В) всасывающей Г) проводящей Устьице-это: А) две замыкающие клетки с хлоропластами и щель между ними Б) расстояние между клетками В) клетки образовательной ткани Г) мёртвые клетки с толстыми стенками Воздух поступает в растение, благодаря: А) прозрачным клеткам кожицы Б) наличию хлоропластов В) наличию устьиц Г) наличию проводящих пучков Верхняя часть основной ткани листа называется: А) столбчатой тканью Б) губчатой тканью В) проводящей тканью Г) межклетниками

| Какую функцию не выполняет корень: А) закрепляет растение в почве Б) всасывает воду и минеральные вещества из почвы В) откладывает в запас питательные вещества Г) образует органические вещества из неорганических Из зародышевого корешка семени развивается: А) главный корень Б) боковые корни В) придаточные корни Г) воздушные корни Стержневая корневая система имеет хорошо развитые: А) главный корень Б) боковые корни В) придаточные корни Г) воздушные корни Мочковатая корневая система образована: А) главным корнем и придаточными корнями Б) главным корнем и боковыми корнями В) придаточными и боковыми корнями Г) придаточными и воздушными корнями У какого растения стержневая корневая система: А) пшеница Б) чеснок В) баклажан Г) овёс У моркови мы едим: А) побег Б) корень В) плод Г) клубень Корни, отрастающие от главного корня, называются: А) придаточными Б) боковыми корнями В) воздушными Г) корневыми волосками

|

Урок 27. Цветение и опыление.

Цели урока: познакомить учащихся с различными способами опыления у цветковых растений, рассмотреть приспособления к различным способам опыления возникшими в ходе эволюции.

Задачи урока:

Образовательные: показать значение опыления в жизни растений.

Развивающие: сформировать умения выделять главное, сравнивать, систематизировать особенности насекомоопыляемых и ветроопыляемых растений, продолжить формирование умения работать с учебником.

Воспитательные: способствовать этическому воспитанию детей, прививать любовь к природе.

Оборудование: таблицы " Строение цветка», презентация к уроку, рабочая тетрадь №1.

Ход урока

Организационная часть урока.

Актуализация знаний учащихся.

Изучение новой темы.

Закрепление нового материала.

Подведение итогов урока. Выставление отметок.

Домашнее задание.

1. Организационная часть урока.

2. Актуализация знаний учащихся. Проверка домашнего задания.

Всю жизнь цветы не оставляют нас

Прекрасные наследники природы.

Они приходят к нам в рассветный час,

В закатный час заботливо уходят.

А) Фронтальная беседа по вопросам:

Какие растения называются цветковыми?

Что такое цветок? Что является главными частями цветка?

Какое строение имеет пестик?

Что развивается из завязи пестика?

Какое строение имеет тычинка?

Что находится в пыльнике тычинки?

Что такое соцветие

3. Изучение нового материала

1. Цветение- это состояние растения от начала раскрытия цветка до его засыхания.

2. Опыление- перенос пыльцы на рыльце пестика.

3. Типы опыления: Насекомоопыление. Ветроопыление. Самоопыление и другие.

Физкультминутка

Я - цветок расту, расту (руки тянем вверх)

Я - цветок цвету, цвету (руки раскрываем)

Здравствуй, поле! (кланяемся вправо)

Здравствуй, луг! (кланяемся влево)

Ты - мой друг и я - твой друг! (прижимаем руки к груди и вытягиваем к друзьям

Закрепление нового материала

А) самостоятельная работа ( заполнить таблицу ).Если названный признак характерен для данной группы растений ставится знак "+", если нет "-"

| Признаки | Насекомоопыляемые растения | Ветроопыляемые растения |

| 1.Крупные яркие цветки |

|

|

| 2.Мелкие яркие цветки, собранные в соцветия |

|

|

| 3. Наличие нектара |

|

|

| 4.Мелкие невзрачные цветки, часто собранные в соцветия |

|

|

| 5.Наличие аромата |

|

|

| 6. Пыльца мелкая, сухая, лёгкая, большое количество. |

|

|

| 7.Крупная липкая шероховатая пыльца |

|

|

| 8. Растут большими скоплениями, образуя заросли |

|

|

| 9. Растения цветут весной до распускания листьев |

|

|

| В цветках отсутствует нектар |

|

|

Б) Найти биологические ошибки. Сейчас проверим, насколько вы поняли изученную тему. К нам в школу пришло 2 письма от жителей Цветочного города. Вы, наверное, все помните одного из жителей города– Незнайку, которого придумал писатель Носов. Незнайка всерьёз решил заняться ботаникой, но как обычно всё перепутал. Помогите ему.

конкурс " Сочинения Незнайки"

Ваша задача – найти в стихах Незнайки биологические ошибки.

1.Во поле берёза стояла

И её пчела опыляла

(Берёза опыляется ветром)

2.Как на нашей грядке

Расцвёл горошек сладкий

Мушки, пчёлки налетят,

Будем урожая ждать

(Горох – самоопыляемое растение)

6. Домашнее задание. §23, рис.69-70, в.3-5.

Тест. Правильные утверждения отметьте знаком + , неправильные – знаком «-«

1). Пыльца ветроопыляемых растений должна быть сухой.

2). Пыльцы у ветроопыляемых растений должно быть немного.

3). Перекрестным опылением называют перенос пыльцы с тычинок цветка одного растения на рыльце пестиков цветка другого растения.

4). Насекомоопыляемые растения имеют в цветке невзрачный венчик.

5). Самоопыление – опыление цветка собственной пыльцой.

6). Искусственное опыление способствует повышению урожая культурных растений.

7). Берёза – насекомоопыляемое растение.

8) Рожь – ветроопыляемое растение.

9). Клевер могут опылять разные насекомые.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Формула цветка:

Для того чтобы как-то разобраться в строении цветка ученые-ботаники предложили формулу цветка, применив следующие условные обозначения:

Ч — чашечка,

Л — лепестки,

Т — тычинка,

П — пестик,

() — сросшиеся части цветка,

цифры — количество частей цветка,