Развитие городов и быт жителей Руси

Белякова Валентина Викторовна

учитель истории МБОУСШ№24

г. Дзержинск

1. Основная масса жителей Руси были свободные граждане. Их называли :

а) люди б) бояре в) дружинники

2. Объединения земледельцев назывались : а) ряд б)верви в) дружина

3. Зависимое население : а) бояре б)дружинники в) смерды г)закупы

4.Осуществлял управлением страной: а ) великий князь б) группа бояр

в) дружина

5. Советниками князя были : а) холопы б) бояре в) смерды

6. Князья и бояре жили за счёт : а) дани, собираемой с населения

б) зарабатывали сами в)ждали подарков

7. Вотчина – это … а ) дом боярина б) земельное владение знати в) лесные угодья

8. Каким образом вотчина становилась собственностью : а ) дарил киевский князь за службу б) покупали в) получали в наследство

9. Во время отсутствия хозяина вотчиной управлял : а) огнищанин б) холоп

в) смерд

10. В вотчине использовали труд рабов : а) отроки б) холопы в) челядь

во́лость — территории, подчинённые Киеву и управлявшиеся князьями или поса́дниками .

поса́дниками — должностные лица, назначавшиеся князьями.

Социальная структура и основные категории населения

Князь

Сопровождали менее знатные воины

отроки

Бояре

Дружина

гриди

вотчина

вотчинники

тиуны

Огнищанин

ключники

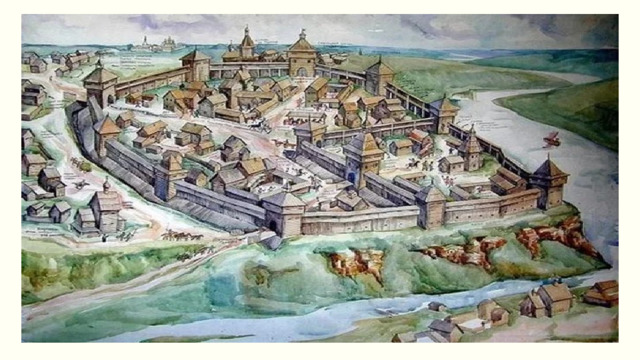

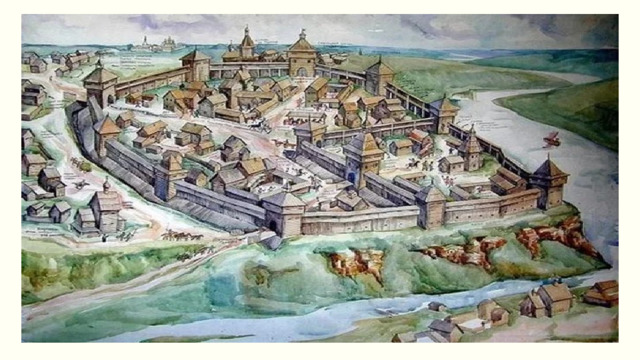

Развитие городов

Древняя Русь как государство возникло в последней четверти IX в. в результате объединения двух главных центров восточных славян — Новгорода и Киева под властью князей династии Рюриковичей. В это время происходило постепенное складывание древнерусской народности из нескольких восточнославянских племен. Большую роль в развитии нового государства сыграл крупнейший торговый путь «из варяг в греки». Развитие торговли и ремесла привело к появлению и бурному росту городов. Наиболее древние из них: Киев, Новгород, Чернигов, Переяславль, Псков, Ростов Великий, Ладога и т.д.

В летописях IX - X в. на Руси указывалось 25 городов, а в летописях XI – 89 городов, являющихся

1.центром ремесла, торговли и обмена

2.опорным пунктом власти феодала

3.центром обороны от внешних врагов

Варяги (норманы), ходившие через эту территорию путями из варяг в греки называли Русь Гардарикой – страной

городов.

В Древнерусских городах проживала меньшая часть населения. Население городов состояло, прежде всего, из ремесленников, купцов, менял, дружинников и самого князя со своими приближенными. Города были центрами культуры. Главное место в городе было отведено городской площади. Вокруг нее располагались торговые ряды, возводились храмы, строились княжеские хоромы. Многие горожане умели читать и писать, потому занимались переписыванием книг, созданием красивых иллюстраций для них или же выделкой кож для страниц.

Центром любого крупного города являлся «детинец » впоследствии - кремль , то есть небольшая крепость феодала (удельного князя, боярина, воеводы). Его могли называть «днешний град» (значит «внутренний город»), или «вышгород» («город на высоте»). Строили её на высоком берегу реки и со всех сторон окружали водой, укрепляли высоким земляным валом, рвами и частоколом. Обычно с появления такой крепости и начиналось развитие города, а потому она была старейшей частью застройки. Обрастая со всех сторон новыми ремесленными, торговыми и иными районами, крепость-детинец сама расширялась и перестраивалась, включая в себя, помимо хозяйственных и военных построек феодала, и вечевую площадь, и главный собор с несколькими церквями, и дома-подворья личных княжеско-боярских ремесленников. Новые районы вокруг детинца именовались «окольным градом», или «предградьем», и также были окружены различного рода укреплениями, причем иногда качественнее и лучше, чем в самом детинце (как это было в Киеве, к примеру).

За стенами крепости горожане укрывались от неприятеля.

Вышгородский детинец

Вал, частокол, проходная башня

Новгородский кремль

кремль

Новгородский детинец

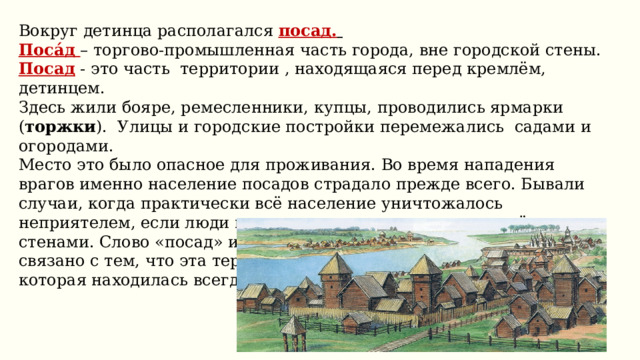

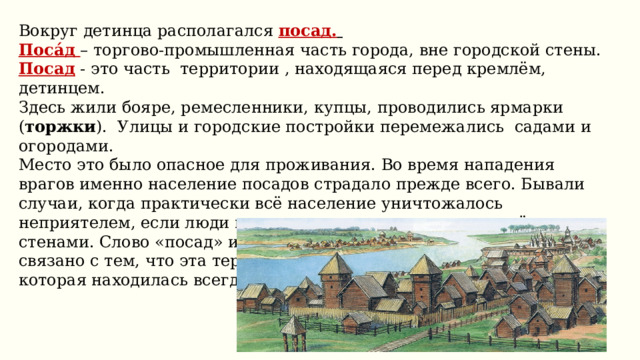

Вокруг детинца располагался посад.

Посáд – торгово-промышленная часть города, вне городской стены.

Посад - это часть территории , находящаяся перед кремлём, детинцем.

Здесь жили бояре, ремесленники, купцы, проводились ярмарки ( торжки ). Улицы и городские постройки перемежались садами и огородами.

Место это было опасное для проживания. Во время нападения врагов именно население посадов страдало прежде всего. Бывали случаи, когда практически всё население уничтожалось неприятелем, если люди не успевали спрятаться за кремлёвскими стенами. Слово «посад» иногда заменяли словом « подол», что связано с тем, что эта территория расположена ниже крепости , которая находилась всегда на горе.

Посад (подол)

Важную роль имела городская площадь. Здесь шла оживлённая торговля.

Сюда собирались крестьяне из окрестных мест и обменивали продукты

своего труда на железные или медные орудия, утварь и т. д., как правило

продукты питания жители деревень меняли на изделия посадских

ремесленников. На рынках древнерусских городов покупались и продавались

самые разнообразные товары. упоминаются: оружие, кузнечные изделия,

металлы, соль, одежда, шапки, меха, полотно, гончарные изделия, древесина,

пшеница, рожь, просо, мука, хлеб, мед, воск, благовония, лошади, коровы, овцы,

мясо, гуси, утки, дичь и т.д. При этом многие из ремесленников имели на рынке

постоянные лавки.

Между тем городские рынки также были тесно связаны с политической жизнью

и управлением. Именно на рыночных площадях делались все официальные

объявления. На городских рынках народ собирался на вече, особенно в случае,

если оно было созвано людьми, находившимися в оппозиции князю.

Торговая площадь

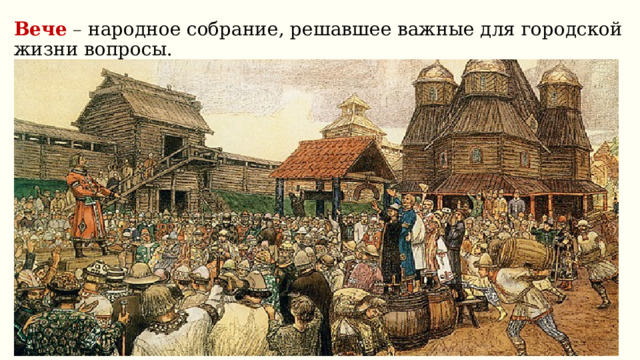

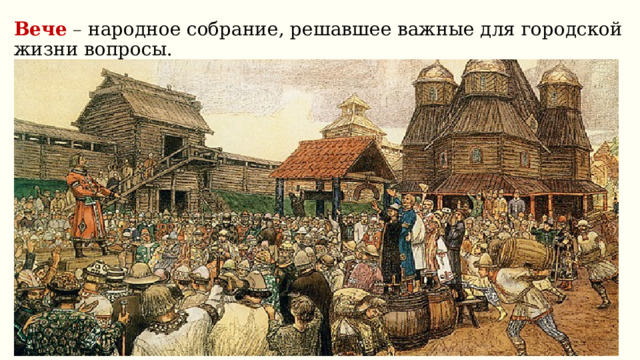

Вече – народное собрание, решавшее важные для городской жизни вопросы.

Быт жителей Руси .

Древнерусское государство было аграрным. Большая часть

населения занималась земледелием, скотоводством, бортничеством,

охотой и рыболовством.

Людей, проживающих в деревне, было больше, чем горожан.

Жизнь земледельцев на Руси не была простой. Вся семья жила в одном доме и имела общее хозяйство. Глава рода контролировал все имущество семьи и судьбу каждого из ее членов. Власть главы рода внутри семьи была безграничной. Вне ее пределов она ограничивалась лишь властью князя.

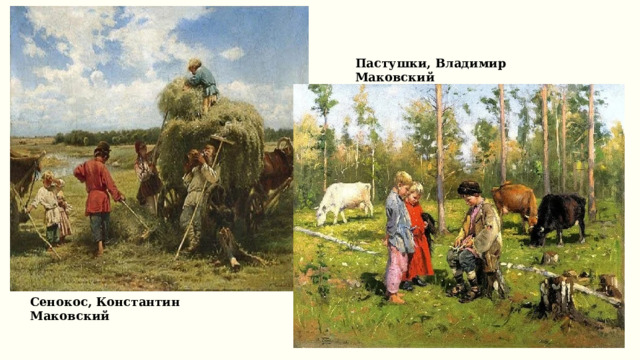

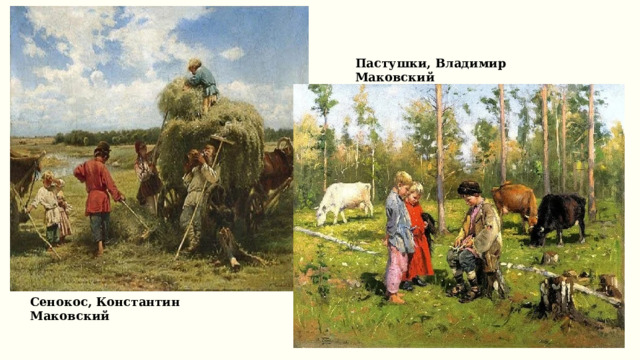

У каждого, даже самого маленького, члена семьи были свои обязанности. Детьми и домашним хозяйством занимались исключительно женщины. С ранних лет девочек приучали заботиться о младших детях, готовить пищу, ткать, прясть, шить и вышивать. Семилетние мальчики уже ходили с взрослыми в поле, где по мере своих сил участвовали в процессе посева и уборки урожая. Мальчиков учили охотиться, ставить силки, рыбачить, собирать мед. Девочек обучали правилам сбора и консервирования ягод, грибов, секретам использования лекарственных трав.

Пастушки, Владимир Маковский

Сенокос, Константин Маковский

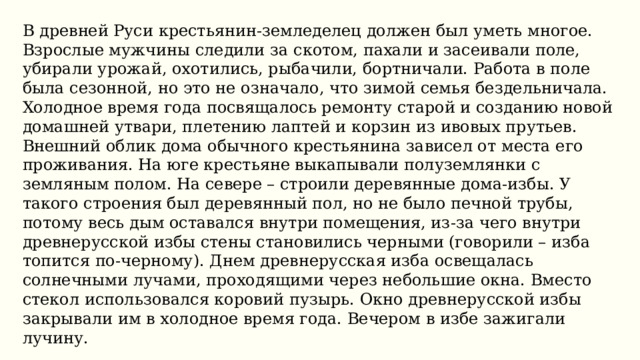

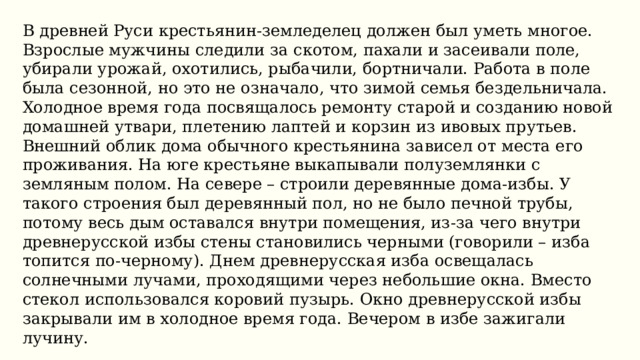

В древней Руси крестьянин-земледелец должен был уметь многое. Взрослые мужчины следили за скотом, пахали и засеивали поле, убирали урожай, охотились, рыбачили, бортничали. Работа в поле была сезонной, но это не означало, что зимой семья бездельничала. Холодное время года посвящалось ремонту старой и созданию новой домашней утвари, плетению лаптей и корзин из ивовых прутьев.

Внешний облик дома обычного крестьянина зависел от места его проживания. На юге крестьяне выкапывали полуземлянки с земляным полом. На севере – строили деревянные дома-избы. У такого строения был деревянный пол, но не было печной трубы, потому весь дым оставался внутри помещения, из-за чего внутри древнерусской избы стены становились черными (говорили – изба топится по-черному). Днем древнерусская изба освещалась солнечными лучами, проходящими через небольшие окна. Вместо стекол использовался коровий пузырь. Окно древнерусской избы закрывали им в холодное время года. Вечером в избе зажигали лучину.

Внутреннее убранство полуземлянки

Зажиточные семьи, не относящиеся к знати, но обладающие деньгами, жили в срубах. Этот вид строения состоял из 2-х этажей и имел несколько спален. Изнутри древнерусской избы все было деревянным – кровати, скамьи, сундуки для одежды и кухонная мебель. Если позволяли средства, то покои богатого горожанина обязательно украшались персидским ковром или медвежьими шкурами. Такие же украшения, но в большем количестве, можно было найти и в доме князя. Отапливала дом русская печь, освещалось пространство восковыми свечами.

Сруб

Князья и бояре живут в хоромах. Княжеские палаты состоят из: княжеского терема (башня с отапливаемыми в зимнее время помещениями); сеней (переход); горницы (аналог современной гостиной); летней спальни. Помимо княжеского или купеческого дома на территории большого двора размещался домик управителя, кухня, большая конюшня, амбары, кладовые, погреба (ледники). Чуть в отдалении от основных строений размещали баню. Двор окружал забор из дерева или камня с широкими воротами.

Простые ремесленники жили по окраинам городов в одноэтажных деревянных избах. Ремесленная часть древнерусского города называлась слободой (Гончарная слобода, Кузнечная слобода).

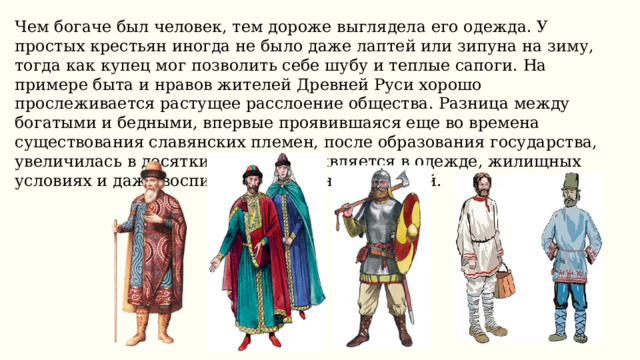

Как одевались крестьяне и зажиточные граждане

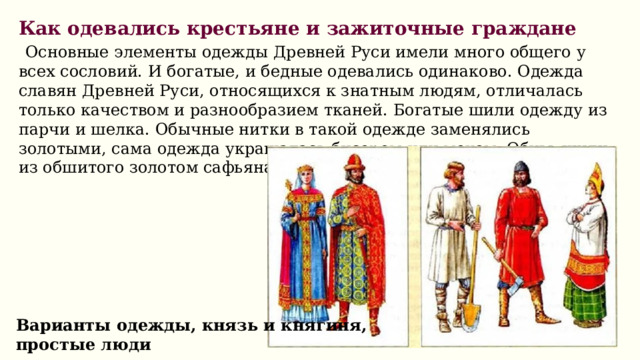

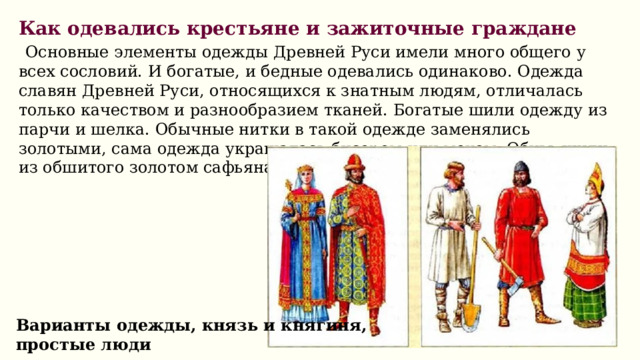

Основные элементы одежды Древней Руси имели много общего у всех сословий. И богатые, и бедные одевались одинаково. Одежда славян Древней Руси, относящихся к знатным людям, отличалась только качеством и разнообразием тканей. Богатые шили одежду из парчи и шелка. Обычные нитки в такой одежде заменялись золотыми, сама одежда украшалась бисером или мехом. Обувь шили из обшитого золотом сафьяна.

Варианты одежды, князь и княгиня, простые люди

Одежда простых крестьян была грубоватой, шилась она из холста или шерстяной ткани. Подолы юбок и вороты рубашек украшались вышивкой. Мужчины на Руси носили: порты (неширокие укороченные штаны); рубаху-косоворотку, спускающуюся до колен; пояс-кушак. В качестве мужской верхней одежды в Древней Руси использовались зипуны – парчовые кафтаны, не имеющие воротника. Зимой носили шубы и остроконечные шапки из войлока или меха. Богатые в качестве верхней одежды использовали епанчу.

Женский и мужской костюм

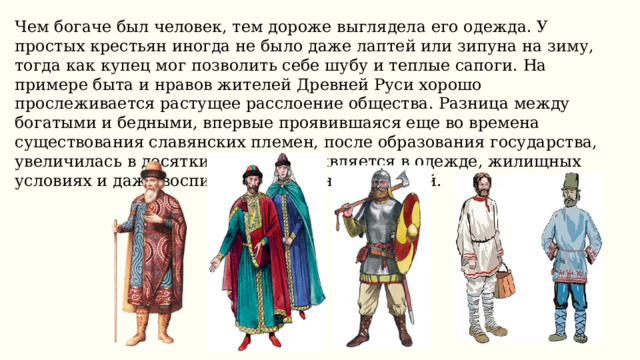

Чтобы не промерзали ноги, их оборачивали кусками плотной ткани – онучами. Поверх них надевали лапти из липовой коры. Этот вид обуви Древней Руси часто модно было увидеть на крестьянах и бедных горожанах. Богатые лаптей не носили. Они надевали сафьяновые сапоги, носки которых были причудливо загнуты кверху. Женская одежда Древней Руси состояла из: рубашки; шерстяной юбки или сарафана. Волосы придерживал обруч из кожи или бересты. Форма и наименование головного убора зависели от статуса. Замужние женщины дома покрывали голову чепцом, девушки вплетали в волосы разноцветные шелковые ленты.

Женская верхняя одежда

На праздники голову покрывали кокошником, сделанным из твердого материала, обтянутого богатой тканью. Кокошник украшался бисером или жемчугом. На руках носили кольца и браслеты, в уши продевали красивые серьги, на шею вешали ожерелья или цепочки. Женский костюм Древней Руси также дополняли кафтан или шуба. Их украшала вышивка или яркая шелковая подкладка.

Кокошник

Чем богаче был человек, тем дороже выглядела его одежда. У простых крестьян иногда не было даже лаптей или зипуна на зиму, тогда как купец мог позволить себе шубу и теплые сапоги. На примере быта и нравов жителей Древней Руси хорошо прослеживается растущее расслоение общества. Разница между богатыми и бедными, впервые проявившаяся еще во времена существования славянских племен, после образования государства, увеличилась в десятки раз. Это проявляется в одежде, жилищных условиях и даже воспитании отдельных сословий.

Домашнее задание