Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информационному полю.

С точки зрения психологии, критическое мышление – это разумное рефлексивное мышление, сфокусированное на решении того, во что верить и что делать (Д. Браус, Д. Вуд); использование таких когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желательного результата, отличается взвешенностью, логичностью и целенаправленностью (Д. Халперн).

В педагогике – это мышление оценочное, рефлексивное, развивающееся путем наложения новой информации на жизненный личный опыт.

Исходя из этого критическое мышление, по мнению авторов, может развивать следующие качества ученика:

1. готовность к планированию (кто ясно мыслит, тот ясно излагает);

2. гибкость (восприятие идей других);

3. настойчивость (достижение цели);

4. готовность исправлять свои ошибки (воспользоваться ошибкой для продолжения обучения);

5. осознание (отслеживание хода рассуждений);

6. поиск компромиссных решений (важно, чтобы принятые решения воспринимались другими людьми).

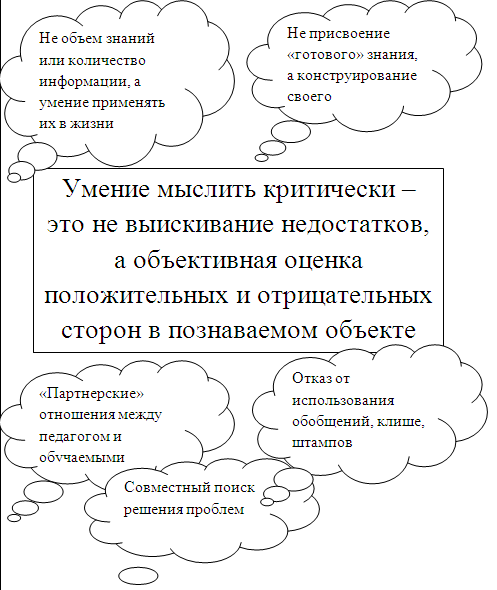

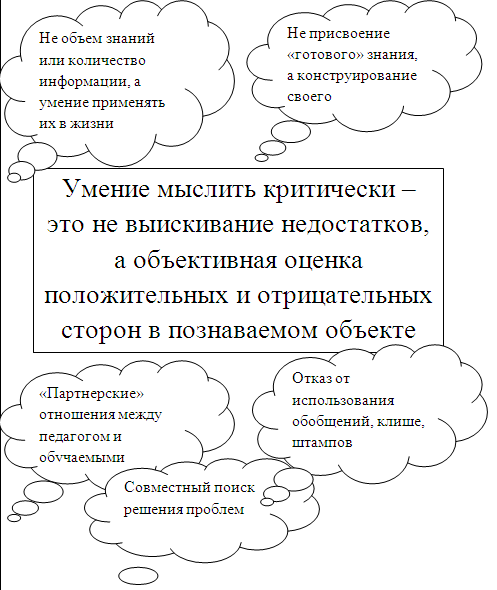

Критическое мышление означает не негативность суждений или критику, а разумное рассмотрение многих подходов, чтобы выносить обоснованные суждения и решения. Ориентация на критическое мышление предполагает, что ничто не принимается на веру. Каждый ученик, невзирая на авторитеты, вырабатывает свое мнение в контексте учебной программы.

В программе развития критического мышления

определение критического мышления состоит из 6 компонентов

Критический мыслитель (ученик):

Формирует собственное мнение

Формирует собственное мнение

Совершает обдуманный выбор между различными мнениями

Совершает обдуманный выбор между различными мнениями

Решает проблемы

Решает проблемы

Аргументировано спорит

Аргументировано спорит

Ценит совместную работу, в которой возникает общее решение

Ценит совместную работу, в которой возникает общее решение

Умеет ценить чужую точку зрения и сознает, что восприятие человека и его отношение к любому вопросу формируется под влиянием многих факторов

Умеет ценить чужую точку зрения и сознает, что восприятие человека и его отношение к любому вопросу формируется под влиянием многих факторов

Цели, содержание, организация

Технология развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП) разработана в конце XX века в США. Известна в России с 1997 г. Представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она является общепедагогической, надпредметной.

Цель технологии: обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного включения учащихся в образовательный процесс ( развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни - умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и т.п. ):

· Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, рефлексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности.

· Развитие аналитического, критического мышления (выделение причинно-следственных связей; рассматривание новых идей и знаний в контексте уже имеющихся; выделение ошибок в рассуждениях; умение отличать факт, который всегда можно проверить, от предположения и личного мнения);

· Формирование культуры чтения, включающей в себя умение ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию с точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения.

· Стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности, запуск механизмов самообразования и самоорганизации.

В содержании целей заложено формирование ключевых компетентностей: информационной, коммуникативной, разрешения проблем. Поэтому мы говорим об этой технологии в рамках компетентностного подхода в образовании.

СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИИ

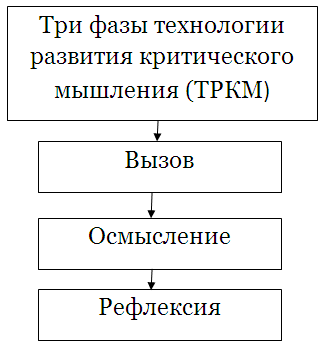

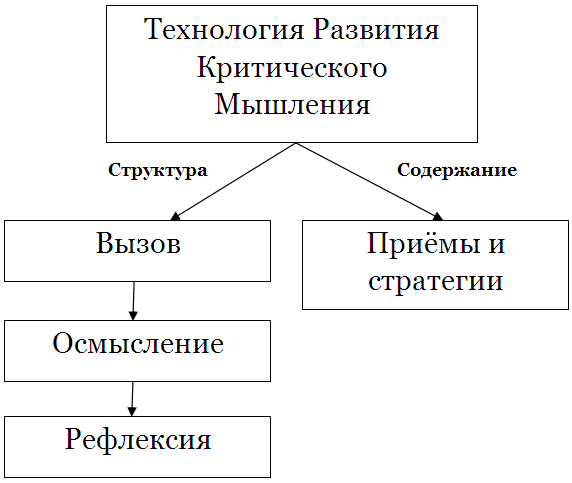

Базовая модель технологии вписывается в урок и состоит из трех этапов (стадий): стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии.

Такая структура урока, по мнению психологов, соответствует этапам человеческого восприятия: сначала надо настроиться, вспомнить, что тебе известно по этой теме, затем познакомиться с новой информацией, потом подумать, для чего тебе понадобятся полученные знания, и как ты их сможешь применить.

Каждая стадия имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приёмов, направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысление и обобщение приобретенных знаний.

На втором занятии участники:

· рассмотрят задачи и функции каждой стадии технологии;

· изучат приёмы, используемые на стадии вызова;

· познакомятся с методическими рекомендациями по использованию конкретных приёмов для разных типов уроков;

· примут участие в практикуме по использованию приёмов на стадии вызова.

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ТРКМ

«Педагог … спрашивает учеников о

том, что он знает, а обычно человек

спрашивает о том, чего он не знает».

С.Т.Шацкий

Используемые приёмы и стратегии технологии позволяют все обучение проводить на основе принципов

Основные функции учителя (традиционный урок):

o Информирующая (рассказать)

o Контролирующая (заставить выучить)

o Оценивающая (оценить усердие)

Роль учителя (урок, построенный в ТРКМ):

o направляет усилия учеников в определенное русло;

o сталкивает различные суждения;

o создает условия, побуждающие к принятию самостоятельных решений;

o дает учащимся возможность самостоятельно делать выводы;

o подготавливает новые познавательные ситуации внутри уже существующих.

Функции трёх стадий технологии развития критического мышления

| Стадия | Функции |

| Вызов | · Мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, стимулирование интереса к новой теме). · Информационная (вызов на «поверхность» имеющихся знаний по теме. · Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями). |

| Осмысление содержания | · Информационная (получение новой информации по теме). · Систематизационная (классификация полученной информации). · Мотивационная (сохранения интереса к изучаемой теме). |

| Рефлексия | · Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации). · Информационная (приобретение нового знания). · Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению информационного поля). · Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка собственной позиции, оценка процесса). |

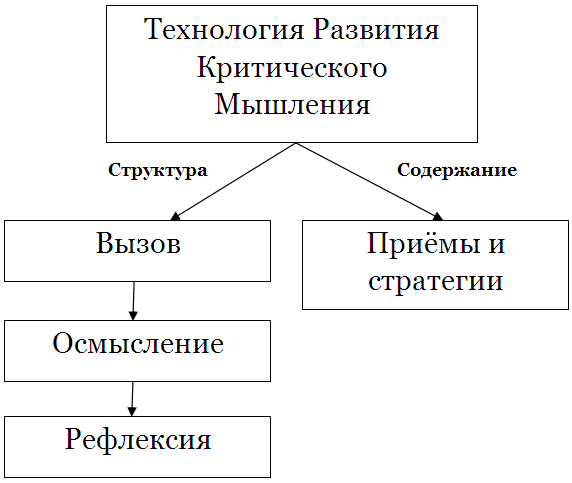

Технология РКМ имеет две особенности (базируется на «двух китах»):

· структура урока, включающая три фазы: вызов, осмысление и рефлексию,

· содержание, в основе которого – эффективные приёмы и стратегии, направленные на формирование у учащихся критического мышления.

Технология РКМЧП предлагает разнообразный набор приёмов и методов для осуществления этого этапа работы. Стройная система приемов включает в себя как способы организации индивидуальной работы, так и ее сочетания с парной и групповой работой.

Фаза «Вызов»

По пословице, «доброе начало полдела откачало».

Начало урока, построенного на основе традиционного подхода: учитель заявляет тему, определяет цели изучения предстоящего материала.

Начало урока, построенного в ТРКМ – это стадия « вызова» , во время которой у учащихся активизируются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме. Приёмы стадии вызова в технологии развития критического мышления — то «доброе начало», которое задаёт тон урока — поисковый, диалоговый, помогает заинтересовать учеников, сформулировать цели работы.

Специфика технологии – в активной позиции учащихся, которые уже на первом этапе урока ставят собственные цели изучения, определяют желаемый результат в освоении темы.

Цели и задачи этапов (стадий) технологии развития критического мышления

Фаза «Осмысление» (изучение нового материала)

На уроке, построенном на основе традиционного подхода, нередко основным источником информации становится учитель. При этом он не только ее транслирует, но в большинстве случаев анализирует и оценивает.

С внедрением ИКТ в образовательный процесс проблема активизации учащихся стала ещё острее. Учитель сопровождает объяснение нового материала компьютерной презентацией; повышается наглядность, уплотняется урок – и учащимся остаётся роль пассивного «зрителя».

Когда урок построен урока в ТРКМ, содержательная стадия урока — «осмысление»; в его ходе происходит непосредственная работа ученика с информацией, причём работа направленная, осмысленная. Ученик получает возможность задуматься о природе изучаемого объекта, по мере соотнесения старой и новой информации, учится формулировать вопросы, определяет собственную позицию.

Приёмы, используемые в ТРКМ, направляют работу учащегося на самостоятельное и осмысленное получение новой информации.

Фаза «Рефлексия»

Завершающая часть урока, построенного на основе традиционного подхода: учитель подводит итог урока, проверяет, какой материал был усвоен учащимися.

Стадия рефлексии в ТРКМ — это стадия размышления. Она необходима, в первую очередь, для того, чтобы учащиеся смогли проанализировать, удалось ли им достичь поставленных целей и решить возникшие в процессе знакомства с новым материалом проблемы и противоречия.

Идет рефлексия своего процесса учения. Ученик происходит активное переосмысление собственных представлений с учётом вновь приобретённых знаний. Для развития коммуникативных навыков крайне важен непосредственный живой обмен идеями. Выражение новой информации своими словами позволяет лучше понять и принять ее.

Рефлексивный анализ направлен на прояснение смысла нового материала, построение дальнейшего маршрута обучения (это понятно, это непонятно, об этом необходимо узнать еще, по этому поводу лучше было бы задать вопрос и т. д.). Подобный анализ становится более полезен, если он обращен в словесную или письменную форму. Именно в этом случае мысли структурируются, превращаясь в новое знание.

Главное отличие завершающей стадии урока традиционного от рефлексии урока, построенного в ТРКМ – это то, что сами учащиеся подводят итог, определяют личные результаты и проводят оценку собственной деятельности.

“Недостаточно иметь хороший ум, главное – правильно его использовать”

Рене Декарт

“Важнейшая задача цивилизации – научить человека мыслить”

Эдисон

Принципы технологии развития критического мышления

Принципиальными моментами для технологии «РКМЧП» являются:

- активность учащихся в образовательном процессе;

- организация групповой работы в классе;

- развитие навыков общения;

- учитель воспринимает все идеи учеников как одинаково ценные;

- мотивация учащихся на самообразование через освоение приёмов ТРКМ;

- соотнесение содержания учебного процесса с конкретными жизненными задачами, выявлением и решением проблем, с которыми дети сталкиваются в реальной жизни;

- использование графических приёмов организации материала. Они являются эффективными для формирования мышления. Модели, рисунки, схемы и т.п. отражают взаимоотношения между идеями, показывают ход мыслей. Процесс мышления, скрытый от глаз, становится наглядным, обретает видимое воплощение. Графическая организация материала может применяться на всех этапах учения как способ подготовки к исследованию, как способ направить это исследование в нужное русло, как способ организовать размышление над полученными знаниями.

Средства технологии позволяют работать с информацией в любой области знания, а это значит, что ознакомление с ней можно организовать на любом предметном материале.

| Критическое мышление это точка опоры для мышления человека, это естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. Критическое мышление означает мышление оценочное, рефлексивное. Это открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путем наложения новой информации на жизненный личный опыт. В этом и есть отличие критического мышления от мышления творческого, которое не предусматривает оценочности, а предполагает продуцирование новых идей, очень часто выходящих за рамки жизненного опыта, внешних норм и правил. Однако провести четкую границу между критическим и творческим мышлением сложно. Можно сказать, что критическое мышление - это отправная точка для развития творческого мышления, более того, и критическое и творческое мышление развиваются в синтезе, взаимообусловленно. Мы и наши учащиеся стоят перед проблемой выбора информации. Необходимо не только умело овладеть информацией, но и критически ее оценить, осмыслить, применить. Встречаясь с новой информацией, учащиеся должны уметь рассматривать ее вдумчиво, критически, рассматривать новые идеи с различных точек зрения, делая выводы относительно точности и ценности данной информации. |

|

3 фазы технологии РКМ

|

|

Стадия вызова

|

| Деятельность учителя. Задачи данной фазы. | Деятельность учащихся. | Возможные приемы и методы. |

| Вызов уже имеющихся знаний по изучаемому вопросу, активизация учащихся, мотивация для дальнейшей работы. | Ученик "вспоминает", что ему известно по изучаемому вопросу (делает предположения), систематизирует информацию до ее изучения, задает вопросы, на которые хотел бы получить ответ. | Составление списка "известной информации", рассказ

- предположение по ключевым словам;

- систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы;

- верные и неверные утверждения;

- перепутанные логические цепочки и т.д. |

| Информация, полученная на первой стадии, выслушивается, записывается, обсуждается, работа ведется индивидуально - в парах - группах. |

|

Стадия осмысления

|

| Сохранение интереса к теме при непосредственной работе с новой информацией, постепенное продвижение от знания "старого" к "новому". | Ученик читает (слушает) текст, используя предложенные учителем активные методы чтения, делает пометки на полях или ведет записи по мере осмысления новой информации. | Методы активного чтения:

- маркировка с использованием значков "v", "+", "-", "?" (по мере чтения ставятся на полях справа);

- ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов;

- поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы и т.д. |

| Непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм, лекция, материал параграфа), работа ведется индивидуально или в парах. |

|

Стадия рефлексии

|

| Вернуть учащихся к первоначальным записям - предположениям, внести изменения, дополнения, дать творческие, исследовательские или практические задания на основе изученной информации. | Учащиеся соотносят "новую" информацию со "старой", используя знания, полученные на стадии осмысления. | - Заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-следственных связей между блоками информации;

- возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям;

- ответы на поставленные вопросы;

- организация устных и письменных столов;

- организация различных видов дискуссий;

- написание творческих работ (пятистишия - синквейны, эссе);

- исследования по отдельным вопросам темы и т.д. |

| Творческая переработка, анализ, интерпретация и т.д. изученной информации, работа ведется индивидуально - в парах - группах. |

|

Чтение для развития КМ

|

| На наших уроках мы работаем с двумя основными типами текстов - информационными (научными, публицистическими) и художественными. Приемы технологии, в основном, одинаково "работают" на обоих типах текстов. Можно дать большое количество рекомендаций по поводу их применения, но нельзя забывать о главном - определяющим при планировании является содержательная сторона урока, а не привлекательность отдельных приемов и стратегий. Итак, напоминаем, технология развития критического мышления предлагает строить урок по схеме вызов-реализация смысла-рефлексия используя набор приемов и стратегий |

|

Письмо для развития КМ

|

| Навыки письменной речи играют важнейшую роль для развития критического мышления, так как позволяют зафиксировать неоформленные мысли или образ, рассмотреть их со всех сторон и "разбудить сознание".

Письменная речь углубляет понимание: пишущий фиксирует какую-либо мысль, затем изучает ее записанную, и как отклик на эту зафиксированную мысль, возникает новая, еще более интересная.

Письменная речь обостряет любознательность, делает детей более активными наблюдателями, так как, чтобы зафиксировать что-либо, надо его изучить, узнать о нем побольше.

Письменная речь развивает в детях навыки чтения, потому что они начинают "читать как писатели" и соответственно лучше понимать, как нужно конструировать текст для достижения поставленной цели.

При обучении письменной речи необходимо показать учащимся как получается хороший письменный текст, показать каждый этап этого процесса. Учитель должен помнить, что при обучении письму основное значение должны иметь мысли и опыт (содержательная и композиционная сторона текста), а не просто грамотность. Что необходимо тем, кто хочет научиться писать: 1. Регулярная писать.

Это дает возможность зафиксировать рождающиеся идеи, обдумать их, сформулировать новые мысли, а также помогает преодолеть психологический барьер при выполнении письменного задания. 2. Интересные темы.

Интересные темы - это такие, которые мы выбираем сами, увлекаемся ими. Безусловно, они должны пробуждать любопытство и мотивацию познавательной деятельности. 3. Образцы.

Это тексты, созданные другими, более опытными. Созданное другими может служить авторам образцом того, что они могли бы написать сами. Учить письму лучше на примерах.

Слово - образец может иметь еще один смысл.

Когда кто-то пишет на ваших глазах, рассказывает об этом, показывая, что даже у профессиональных авторов процесс создания текста сопряжен с мучения творческими, с множеством замечаний и неоднократной серьезной правкой, то учащиеся более спокойно воспринимают собственные переживания и трудности, возникающие при создании текста. 4. Читательская аудитория.

Бумага помогает нам делиться мыслями, переживаниями, идеями, которые иным способом мы, может быть, никогда бы не смогли передать. Поэтому необходимо, чтобы пишущий создавая текст, ориентируясь на определённую читательскую аудиторию и впоследствии мог реализоваться (прочитать, вывесить на стенд свою работу). При этом каждый хочет быть услышанным и понятым, хочет услышать отклик на свое творение. 5. Привычка править.

Как утверждают бывалые авторы, "писание - это переписывание". Черновой текст - бесформенная словесная масса, с которой нужно работать и работать. Приобрести же такую привычку нелегко, но только тогда можно надеяться на успех. 6. Помощь других.

Несмотря на то, что создание текста - процесс максимально индивидуализированный, профессиональные литераторы объединяются в писательские объединения, а дети, любящие писать стихи и рассказы,- в литературные кружки и студии. |

|

Алгоритм создания письменного текста

|

| При создании большинства содержательных текстов автор проходит три основных этапа: 1. Инвентаризация.

Эта работа по сбору информации и собиранию мыслей. На этом этапе происходит смотр тех идей, которые имеются у нас по данному вопросу. 2. Составление чернового текста.

Эта работа по перенесению своих мыслей на бумагу. Такая работа носит предварительный, экспериментальный характер. Пока составляется черновой текст, не следует критически оценивать свои идеи, обращать внимание на их форму, правописание и почерк. Этот этап еще можно назвать "Свободное письмо" (письмо на время, без остановки, не задумываясь о правильности). Нередко во время такого письма на бумаге возникают неожиданные идеи, образы.

Если пользоваться свободным письмом как приемом "инвентаризации", можно сделать "опись" своих мыслей по данному предмету, а потом составить новый черновой текст, в котором будут использованны самые удачные идеи, возникшие в ходе свободного письма.

Чтобы боязнь сделать ошибку не мешала возникновению образов и идей, достаточно крупными буквами озаглавить лист словом "Черновик". 3. Правка.

Это улучшение текста, стремление четко и грамотно изложить мысли, соотнести содержание и форму. На этом этапе не стоит беспокоиться об орфографии, почерке и грамматике. Тексты, которым предстоит быть опубликованными, проходят еще через два этапа. 4. Редактирование.

На этапе правки могут быть вычеркнуты или добавлены целые абзацы или даже страницы, теперь же необходимо подготовить текст к изданию.

Навыки редактирования состоят из трех моментов:

- забота о том, чтобы произведение было правильным;

- умение видеть ошибки;

- умение исправить ошибки. 5. Издание.

Это возможность поделиться своими мыслями с другими, увидеть, как воспринимается произведение окружающими, познакомиться с тем, что получилось у других. Хорошие идеи заразительны. Творения (идеи) коллег могут вызвать творческий порыв, поток новых мыслей.

Издание можно провести в различных формах: стендовая публикация, публикация в сборнике, читка в "писательском кресле". Для этого необходимо выбрать один стул (если нет кресла), который будет служить центром сцены, и на котором будет сидеть доброволец, (обратите на это внимание, так как читать вслух свои сочинения ребята должны по желанию), зачитывающий свое сочинение. |

Приёмы технологии РКМ

Приёмы стадии вызова

Верные и неверные утверждения ("верите ли вы"), ключевые слова.

Кластеры

Выделение смысловых единиц текста и графическое оформление в определенном порядке в виде грозди

Инсерт

Во время чтения текста необходимо делать на полях пометки, а после прочтения текста, заполнить таблицу, где значки станут заголовками граф таблицы. В таблицу кратко заносятся сведения из текста.

Эффективная лекция

Материал лекции делится на смысловые единицы, передача каждой из них строится в технологическом цикле "вызов - осмысление - рефлексия". Для организации деятельности используется прием "Бортовой журнал".

Дерево предсказаний

Этот прием помогает строить предположения по поводу развития сюжетной линии в рассказе, повести.

Дневники и бортовые журналы

Графические формы организации материала могут стать ведущим приемом на смысловой стадии. Бортовые журналы - обобщающее название различных приемов обучающего письма, согласно которым учащиеся во время изучения темы записывают свои мысли.

Толстые и тонкие вопросы

Таблица "Толстых" и "Тонких" вопросов может быть использована на любой из трех фаз урока: на стадии вызова - это вопросы до изучения темы, на стадии осмысления - способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания, при размышлении - демонстрация понимания пройденного.

Таблицы

Существует множество способов графической организации материала. Среди них самыми распространенными являются таблицы. Рассмотрим несколько табличных форм. Это концептуальная таблица, сводная таблица, таблица-синтез, таблица ЗХУ, таблица "Что? Где? Когда? Почему?".

Чтение с остановками

Работа с художественными текстами. Особенности художественных текстов и возможности работы с ними.

Работа в группах

Ученик усваивает быстро и качественно лишь то, что тут же после получения новой информации применяет на деле или передает другим. Целью приема "Зигзаг"является изучение и систематизация большого по объему материала, на текстах меньшего объема применяется прием "Зигзаг-2"(автор Славин), игра "Как вы думаете?"-игра с карточками для группы из 4-х - 6-ти человек.

Дискуссии

Это технологии, которые вырабатывают у учащихся опыт совместной деятельности. дискуссия "совместный поиск" затрагивает один из аспектов текста, то "Перекрестная дискуссия" (Олверманн) позволяет увидеть текст в целом, его идею, проблемы.

Письмо

Прием, позволяющий высказать свою точку зрения на человека - "Очерк на основе интервью", создание "личностного" текста. Формы письменной рефлексии: Синквейн, Эссе.

Приёмы проведения рефлексии

Устная форма. "Двухрядный круглый стол" имеет своей целью обмен мнениями по наиболее актуальной проблеме для участников. Письменная форма.Портфолио

Стратегия "Fishbone"

Модель постановки и решения проблемы, позволяет описать и попытаться решить целый круг проблем ( поле проблем).

Стратегия "РАФТ"

Социо-игровое задание: Р(оль) А(удитория) Ф(орма) Т(ема).