СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Статья "Оценка качества знаний по математике: теория и практика. Из опыта работы"

статья из опыта работы об оценивании качества знаний студентов

Просмотр содержимого документа

«Статья "Оценка качества знаний по математике: теория и практика. Из опыта работы"»

Оценочная деятельность учителя в структуре его профессионально-педагогической деятельности.

Jun. 28th, 2008 at 9:26 AM

Сегодня общество нуждается в образованных, мобильных, творческих людях, которые способны адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизни, темпам экономического развития, обладающих потребностью развиваться и развивать различные сферы деятельности. Формирование таких людей – главная задача образования, которое в свете новых представлений неизбежно требует качественных изменений и изменений его качества.

Вместе с тем, государство предъявляет новые требования к содержанию образования и качеству образовательных услуг.

Ключевой фигурой, формирующей новое содержание и качество, безусловно, является учитель. Поэтому вопрос о профессиональной деятельности педагога в свете новых представлений и требований выдвигается на первый план. В современных условиях развития отечественного образования чрезвычайно важно понять, как именно должна измениться профессионально-педагогическая деятельность, поскольку современный период развития образования можно квалифицировать как период существенного обновления. Сущность и структура педагогической деятельности – один из актуальнейших вопросов современной педагогической науки и практики.

Профессиональную деятельность учителя по ее характеру можно рассматривать как последовательное решение профессиональных задач. Однако в условиях модернизации отечественного образования перед учителем встают новые по своему содержанию профессиональные задачи.

Одним из приоритетов региональной системы образования должно стать достижения нового образовательного результата – формирование ключевых компетентностей учителей. Для успешной самореализации в условиях либеральной экономики, смены технологий, динамичного развития социальных отношений гражданин современного российского общества должен обладать следующим набором ключевых компетентностей:

- готовность делать осознанный и ответственный выбор,

- технологическая компетентность,

- готовность к самообразованию (образованию через всю жизнь),

- информационная компетентность,

- социальная компетентность (готовность к продуктивному социальному взаимодействию),

- коммуникативная компетентность.

Анализируя стратегические задачи обновления системы образования, можно выделить пять основных групп задач, которые отражают базовую компетентность современного учителя:

1. Видеть ученика в образовательном процессе. Данная задача особенно ярко возникает, при переходе на профильное образование. Учитель должен помочь ученику выстроить его индивидуальный образовательный маршрут с учетом его способностей, желаний и устремлений.

2. Строить образовательный процесс, ориентированный на достижение целей конкретной ступени образования. Коренное повышение качества образования непосредственно связано с содержанием. Но с появлением вариативности среднего образования учителю необходимо ставить перед собой и учащимися цели, характерные именно для определенного уровня образования (базовая программа, углубленное изучение, профильная подготовка).

3. Устанавливать взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. Современные требования к специалистам в различных областях говорят о необходимости интегрирования знаний из различных областей и об умении проектировать ситуацию и решения. Т.о., учителю школы необходимо в процессе обучения учащихся использовать все эти технологии (интреграцию, проектирование, моделирование и т.д.).\

4. Создавать и использовать в педагогических целях образовательную среду. В современных условиях построение образовательного процесса в традиционных кабинетах выглядит нерентабельно. Необходимо использовать коммуникационные и информационные технологии образовательной среды.

5. Проектировать и осуществлять профессиональное самообразование. [2]

Теоретический анализ педагогической литературы показал, что на современном этапе развития среднего образования к деятельности учителя предъявляются новые требования. Требования эти определяются в первую очередь требованиями достижения нового качества образования, которое, в свою очередь, определяется тем, насколько полученное образование обеспечивает выпускнику школы успешную жизнедеятельность в условиях неопределенности современного общества. В этой связи усиливается необходимость реализации субъектного подхода в обучении, обеспечения безусловного права каждого ребенка активно выбирать и самостоятельно конструировать свою школьную жизнь.

Процесс обучения это не только процесс передачи и усвоения знаний и умений, но и процесс, протекающий в интеллектуальном, мотивационно-потребностной и эмоционально - личностной сферах. Как показывает практика, одним из эффективных путей, способствующих такому развитию личности, является организация оценочной деятельности в образовательном процессе. Проблема оценки в рамках профессиональной деятельности учителя возникала постоянно. На всех этапах развития школы при усилении демократических начал в ее организации на первое место выдвигался вопрос поиска эффективных путей реализации оценочной функции учителя. Однако, характер связи оценочной деятельности учителя и его профессионально – педагогической деятельности понимался по-разному.

Проблема определения роли оценочной деятельности учителя в структуре его профессиональной педагогической деятельности существенно актуализировалась в условиях модернизации отечественного образования. Ориентация общества и государства на обеспечение современного качества образования требует от учителя умения решать профессиональные задачи педагогической деятельности, обусловленные вызовами времени, в том числе и задачи, связанные с оценкой достижений учащихся. Однако как показывают исследования, учитель в своей профессиональной деятельности чаще всего использует подходы и формы выявления, анализа и оценки результатов деятельности школьников, адекватные традиционным подходам, сложившимся в образовании. Но в связи с изменениями в подходах к качеству образования, к требованиям, предъявляемых учителю к его профессионально – педагогической деятельности нужны новые подходы к оценке.

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы по вопросам оценивания позволил выделить несколько основных направлений в изучении этой проблемы.

Большую группу представляют работы, в которых исследовались функции проверки и оценки знаний в учебном процессе, требования к формируемым знаниям, умениям, навыкам, методы контроля учащихся. Другое направление в исследовании проблемы связано с изучением воспитательных функций оценки, с анализом психологических условий воздействия оценки учителя на ученика, с изучением влияния оценки на формирование самооценки учащихся, на интерес и отношение школьников к предмету. По мнению большинства исследователей, важным для понимания путей формирования и функционирования оценки, является разделение оценки на процесс оценивания и результат. При этом во всех исследованиях по проблеме оценивания можно встретить разные подходы к пониманию терминов «оценка», «оценивание», «оценочная деятельность».

К первой группе можно отнести В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, Л.М.Фридмана, Ю.Б. Зотова. Они полагают, что педагогическое оценивание и оценочные процессы чаще всего рассматриваются не как самостоятельный феномен учебно-воспитательного процесса школы, а в рамках изучения других проблем: гностической деятельности педагога, управленческой деятельности педагога и т.п. Также отмечают, что контрольно-оценочная деятельность педагога – это один из этапов обучающей деятельности учителя. Ученые подчеркивают, что контрольно-оценочный этап является заключительным в обучающей деятельности учителя после мотивационного и операционно-познавательного и призван, обобщить изученный материал и подвести итоги работы учащихся по данной теме. При этом исследователи отмечают взаимосвязь всех этапов обучающей деятельности учащихся.

Ряд других ученых, таких как Ш.А. Амонашвили, Е.Д. Божович, Л.И. Божович, Г.Ю. Ксензова, В.М. Полонский, Н.В. Селезнев отмечают, что процесс оценки знаний, оценивание – самостоятельная деятельность, сопровождающая профессиональную деятельность учителя. При этом данный вид деятельности эти ученые называют по-разному. Так Ш.А. Амонашвили считает, что оценка является деятельностью оценивания, осуществляемая человеком. Педагог-новатор понимает оценку как «процесс соотнесения хода или результата деятельности с намеченным в задаче эталоном».[1] При этом под конечным результатом педагогической оценки Ш.А. Амонашвили понимает отметку как основу социального контроля. В.М. Полонский определяет оценочно-контрольный вид деятельности учителя как процесс оценки знаний, который в свою очередь является систематическим и состоит в определении соответствия имеющихся знаний, учений, навыков предварительно планируемым. [4]

Понятие оценочной деятельности учителя появилось сравнительно недавно в исследованиях С.Л. Копотева, Г.Ю.Ксензовой, А.В. Куликовского, Н.В. Селезнева и др.

Накопленный теоретический материал, а также новые исследования в области психологии и педагогики указывают на необходимость организации обучения и оценочной деятельности учащихся как равноправных субъектов учебно-воспитательного процесса.

Характерной чертой оценочной деятельности в учебно-воспитательном процессе является её двусторонний характер: с одной стороны, имеет место оценочная деятельность педагога, с другой – учащихся. Н.В. Селезнев указывает на многосторонний характер оценочной деятельности в учебно-воспитательном процессе, выделяя такие аспекты, как аксиологический, уровневый и стимулирующий. Основное значение аксиологического аспекта Н.В. Селезнев видит в развитии таких показателей оценочной деятельности педагога и учащихся, как объем, глубина, самостоятельность оценки и ее полное соответствие затрагиваемой ценности.[5]

В своем исследовании Г.Ю. Ксензова обращает внимание на тесную связь оценочной деятельности учителя и используемой им технологии обучения. Соответственно первое и основное отличие в содержании оценочных актов, осуществляемых на основе разных педагогических технологий, отмечает автор, заключается в ориентации на применение индивидуальных или общепринятых эталонов.[3]

Во всех представленных исследованиях выделяются необходимые компоненты процесса оценки или оценочной деятельности, это:

- Определение целей обучения.

- Выбор контрольных заданий, определяющих достижение этих целей.

- Отметку или иной способ выражения результатов проверки.

Все эти компоненты связаны и каждый влияет на предыдущий и последующий.

При этом оценивание как подсистема педагогической деятельности будет рассматриваться как структура. В нашем исследовании мы остановимся на мнении, что оценочная деятельность учителя – это атрибут, неотъемлемая составляющая его профессиональной деятельности.

Таким образом, проведенный анализ показал, что на сегодняшний день существуют различные точки зрения на то, что такое оценочная деятельность учителя. Ученые используют разные понятия для характеристики деятельности учителя, связанной с выявлением, анализом, описанием и объяснением результатов деятельности учащихся: оценка, оценочная деятельность, самооценка и др. Отводят разное место этой деятельности в структуре профессиональной деятельности учителя – этап деятельности, атрибут деятельности, самостоятельная деятельность, профессиональная задача деятельности и др. По-разному в работах представлены цели этой деятельности, ее функции, способы и формы, объекты оценивания, результаты. Однако при всем многообразии взглядов можно увидеть сущностные черты этой деятельности: целенаправленность; двусторонность; единство внутреннего и внешнего, объективного и субъективного; взаимосвязь оценки и самооценки, регулирования и саморегулирования.

Теоретический анализ позволил утверждать, что смысл оценочной деятельности учителя, как неотъемлемой составляющей его профессиональной деятельности состоит в стимулировании активности самих учеников. Целью этой деятельности является не контроль успеваемости учащихся, а создание условий для развития у учащихся адекватной самооценки. Предметом оценочной деятельности учителя при таком подходе становится организация образовательного процесса в целом и собственная профессиональная педагогическая деятельность. Для успешного осуществления оценочной деятельности учителю необходимо владеть: умением определять предмет оценивания; умением воспринимать предмет оценки; умением сопоставлять предмет оценки с определенными критериями; умением выбирать форму оценки и умением сообщать оценку ученику и др.. В свою очередь, как показало исследование, развитие этих умений у педагогов требует соответствующего отношения учителей к самой проблеме оценочной деятельности в современных условиях.

Таким образом, в рамках компетентностного подхода оценочную деятельность учителя можно рассматривать как новую профессиональную задачу учителя, овладение которой происходит на всех этапах профессионально-педагогической деятельности. В связи с этим можно утверждать, что оценочная деятельность учителя на современном этапе является неотъемлемой частью его профессионально-педагогической деятельности.

Литература:

1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников: экспериментально-педагогическое исследование. – М.: Педагогика, 1984. – 296с.(С. 12)

2. Компетентностный подход в педагогическом образовании/ Под ред. проф. Козырева В.А. и проф. Радионовой Н.Ф. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004

3. Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учителя. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 121с. (С. 5-6, 35, 46)

4. Полонский В.М. Оценка знаний школьников. – М.: Знание, 1981. – 96с. (C. 3-9)

5. Селезнев В.Н. Развитие оценочной деятельности учителя и учащихся в учебно-воспитательном

процессе. Автореферат дисс…. д-ра пед. наук, 13.00.01, Борисоглебск, 1997г.- 25с. (С. 2-11)

)

| |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.. PAGEREF _Toc122409838 h 3

ГЛАВА 1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ. PAGEREF _Toc122409839 h 5

§1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОГО КОМПОНЕНТА ПРИ ОБУЧЕНИИ В ШКОЛЕ. PAGEREF _Toc122409840 h 5

§2. ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ. PAGEREF _Toc122409841 h 10

§3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ.. PAGEREF _Toc122409842 h 16

§4. УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. PAGEREF _Toc122409843 h 25

§5. ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ ШКАЛ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ШКОЛЕ. PAGEREF _Toc122409844 h 27

ГЛАВА 2. ОЦЕОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. PAGEREF _Toc122409845 h 32

§1. ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА. PAGEREF _Toc122409846 h 32

§2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ.. PAGEREF _Toc122409847 h 43

§3. РЕАЛИЗОВАН ЛИ КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД В НОВОМ СТАНДАРТЕ? PAGEREF _Toc122409848 h 47

§4. ТЕСТ, КАК ИЗМЕРИТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ СТАНДАРТА. ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТЕСТОВОГО МАТЕРИАЛА. PAGEREF _Toc122409849 h 56

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. PAGEREF _Toc122409850 h 65

БИБЛИОГРАФИЯ.. PAGEREF _Toc122409851 h 65

ВВЕДЕНИЕ

Какие бы реформы не проходили в образовании, в конечном итоге они замыкаются на педагоге, которому во все времена принадлежала ведущая роль в воспитании подрастающего поколения, способного жить в гармонии с окружающей средой и себе подобными.

На современном этапе работы школы, когда главной задачей педагогов является всестороннее содействие становлению и развитию человеческой индивидуальности, основным принципом обучения становится внимание к внутреннему миру детей, их интересам и потребностям, обогащение духовного потенциала воспитанников. Естественно выдвигается на первый план проблема обеспечения новых подходов к организации педагогической деятельности, акценты в которой должны быть сделаны на развитие и реализацию всех сущностных сил ребенка.

Появляется необходимость в учителе-профессионале, способном с учетом меняющихся социально-экономических условий и общей ситуации в системе образования выбирать наилучшие варианты организации педагогического процесса, просчитывать их результаты, создавать свою собственную педагогическую концепцию, основу которой составляет вера в себя, в реальную возможность развития личности каждого школьника, в преобразующую силу педагогического труда.

На всех этапах развития школы при усилении демократических начал в ее организации на первое место выдвигался вопрос поиска эффективных путей реализации оценочной функции учителя. Новые социальные условия, процесс обновления образовательных структур, переход их в режим развивающего обучения вновь обращают внимания ученых и педагогов-практиков на эту проблему.

Организовать любую деятельность, в том числе учебно-познавательную, без оценки невозможно, так как оценка является одним из компонентов деятельности, её регулятором, показателем результативности. Но очевидным выглядит тот факт, что сохранение прежней системы оценивания учебного труда, в рамках которой практически отсутствует учет мнения самых обучаемых, делает затруднительным переход к системе развивающего обучения.

Таким образом, переход школы в режим развития должен сопровождаться изменением стратегии обучения, и, соответственно, способов оценки учебного труда.

Эта работа представляет собой анализ психолого-педагогического материала по проблеме оценочной деятельности учителя в современной школе

Объектом исследования выступает процесс оценочной деятельности учителя.

Предмет исследования – возможности изменения способов оценки учебной деятельности в современной школе.

Исходя из вышесказанного, целью исследования мы поставили изучение влияния оценки на процесс обучения.

Задачи исследования:

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по данной теме.

2. Изучить влияние оценки на процесс обучения.

3. Апробировать возможности измененных способов оценки учебной деятельности.

ГЛАВА 1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ.

§1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОГО КОМПОНЕНТА ПРИ ОБУЧЕНИИ В ШКОЛЕ.

В классической педагогике и школьной практике есть немало примеров непрерывного педагогического поиска, направленного на облегчение школьной жизни ребенка, на увлечение учащихся процессом познания, на организацию обучения и воспитания, основанных на обоюдном доверии. Такой подход применялся в «риторической школе» М.Ф. Квинтилиана (I – II вв.), в школе В. де Фельтре (XIV – XV вв.) под названием «Дом радости», в школе «Чешских братьев» Я.А. Каменского (XVI – XVII вв.), в школе И.Г. Песталоцци (XVIII – XIX вв.), в учительской деятельности Ф.А. Дистервега (XIX вв.), в детских колониях, руководимых А.С. Макаренко. Этот же подход характерен для научных исследований и экспериментальной работы Ш.А. Амонашвили в НИИ дидактики Грузии, коллективов ученых под руководством Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина и других, обеспечивающих поиск фундаментальных теоретических изысканий для разработки и обеспечения условий внутреннего включения обучающихся в познавательный процесс, организации учения на основе интереса к самому процессу постижения знаний.

Исторически так сложилось, что параллельно развивалось второе педагогическое направление, приверженцы которого считали, что держать детей в строгости и воспитывать их в страхе – это самый надежный путь воспитания подрастающего поколения. Многие литературные памятники, посвященные проблемам воспитания [7], в том числе такой, как «Домострой» (XVI в.), требуя от воспитателей проявлять к ребенку заботу и любовь, одновременно призывают держать ребенка в «страхе божьем», ибо «приучать идти по доброму пути и не сбиваться с него можно только страхом наказания, страхом телесной боли». Средневековый учитель в Западной Европе, судя по изобразительным источникам, не мыслился без палки и розги, а обучение – без избиения, наказания и детского страха, - достаточно посмотреть поучительный альбом Роберта Альта.

В немецких схоластических школах средневековья возникла и оценочная больная система, как способ усилить влияние общественности (в первую очередь родителей) на ребенка. Она разграничивала учащихся по их способностям, знаниям и социальному положению. Легко войдя в школьную практику разных стран и принимая различные формы, отметки быстро приобрели социальную значимость, став инструментами давления на учащихся.

Вместе с тем, первоначальное распространение отметок – как способа отражения успехов и неуспехов школьника – можно рассматривать как уступку со стороны схоластической школы передовому общественному мнению, выступающему против телесных наказаний. С этой точки зрения распространение системы отметок означало сдвиг в сторону реализации гуманистических идей воспитания. В России эта тенденция нашла отражение в проекте реорганизации системы образования, разработанном И.И. Бецким (XVIII в.). Придавая большое значение воспитанию детей «в страхе божьем», он в то же время писал: «Единожды и навсегда ввести закон и строго утверждать – никогда и ни за что не бить детей».

Недостаток традиционной оценочной системы, основанной на отметках, как стимуляторах учения, обнаружился уже в середине XIX в., когда возникла теория свободного воспитания, направленная против любого подавления личности ребенка. Выдающимся представителем идей свободного воспитания в России был Л.Н. Толстой. В своих трудах он сформулировал несколько основополагающих положений, нашедших осуществление в Яснополянской школе.

«Для того, чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно», «чтобы его душевные силы были в наивыгоднейших условиях». Л.Н. Толстой выделяет причины, которые вытеснили действительную суть образования, подменив ее ложными основаниями. «Ложные, но ощутительные, эти основания следующие: первое и самое употребительное – ребенок учится для того, чтобы не быть наказанным; второе – ребенок учится для того, чтобы быть награжденным; третье – ребенок учится для того, чтобы быть лучше других; четвертое – ребенок или молодой человек учится для того, чтобы получить выгодное положение в свете».

Крайне отрицательно относился Л.Н. Толстой к практике «одиночного опрашивания», целью которого является оценка знаний ученика. «Нет ничего вреднее для развития ребенка и такого рода одиночного опрашивания и вытекающего из него начальственного отношения учителя к ученику, и для меня нет ничего возмутительнее такого зрелища. Большой человек мучает маленького, не имея на то никакого права».

Об отметках как способах оценки знаний учащихся Л.Н. Толстой подробно не пишет, однако отмечает, что «отметки, впрочем, остаются только от старого нашего порядка и сами собой начинают падать». И далее замечает: «Если посторонний хочет оценить эту степень знания, пусть он поживет с ними (учениками), изучит результаты и приложения к жизни наших знаний».[7]

С начала 70-х гг. XIX в. в кругах прогрессивной общественности России, озабоченной проблемами воспитания подрастающего поколения, все чаще и чаще ведутся дискуссии о пороках сложившейся практики обучения.[7] В этих дискуссиях прослеживаются три направления педагогического поиска:

1. Усовершенствование оценочной основы и методики применения отметок как стимуляторов учения.

2. Создание условий, ограничивающих сферы влияния отметок и их отрицательных последствий на формирование личности школьника.

3. Изыскание возможностей замены отметок другими формами оценки.

Сторонники отметок говорили о том, что балл есть сформулированное выражение известного мнения о труде школьника, стимул к соревнованию, средство приобщения к труду. Причины непедагогических отношений между учителем и учащимися, связанных с «баллопроизводством», надо видеть в неумении учителя выставлять оценку, не оскорбляя детей.

Противники баллов считали, что труд ученика должен быть оценён, но средством такой оценки балл служить не может. Отметки широко применяются и кажутся обязательными, потому что система отметок имеет то же значение, что некогда розга – значение вечного «дамоклова меча» над головой ребенка. Это тоже оружие, но более утонченное, облагороженное, но не менее гнетущее. При помощи балла преподаватель старается карать или поощрять ученика, а в результате в детях заглушается естественное стремление к занятиям, и они начинают учиться исключительно ради баллов. Интересы учащихся фокусируются не на существе учения, а на внешних принадлежностях учебного процесса.

Защитники балльной системы почти были готовы уступить своим оппонентам, но только при одном условии: они требовали, чтобы им точно было указано, чем предлагается заменить баллы.

В России и некоторых странах Европы были осуществлены опыты по обучению без отметок. В ряде случаев отметки заменялись характеристиками. Сущность последних заключалась в том, что по каждому предмету преподаватель описывал процесс усвоения знаний каждым учащимся, старался объяснить причины, задерживающие этот процесс, и обрисовывал личные наклонности ученика.

Еще один выход из положения предложил В.И. Фармаковский, специалист по начальному образованию конца XIX в. – начала XX в., автор книг «Охрана здоровья учащихся» (1872), «Методика школьной дисциплины» (1886) и др. Он выдвинул идею о внедрении графических оценок.

Цифровые отметки он считал неудовлетворительными по двум причинам: во-первых, они не отличаются нужной ясностью и вразумительностью; во-вторых, не затрагивают самой существенной стороны воспитания – внутреннего мира ученика.

В мае 1918 г. было принято постановление Народного комиссариата по просвещению «Об отмене отметок». В нем говорилось: « 1. Применение балльной системы для оценки познаний и поведения учащихся отменяется во всех без исключения случаях школьной практики. 2. Перевод из класса в класс и выдача свидетельств производится на основании успехов учащихся по отзывам педагогического совета об исполнении учебной работы».[11]

В то время одной из труднейших была проблема активизации интереса школьников к учению. Учителям предлагалось систематически вести записи, характеризующие знанию учеников, однако из-за большой наполняемости классов делать это было трудно, и характеристики стали носить трафаретный характер. Отсутствие более или менее определенной системы оценок оказывало отрицательное влияние на весь учебный процесс, ослабевала ответственность учителей за усвоение программных знаний каждым отдельным учеником. Для укрепления школьного образования был использован привычный и наиболее легкий способ – опять была введена оценка знаний учащихся с помощью отметок.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 3 сентября 1935 г. восстановило дифференцированную пятибалльную систему, правда, цифры отныне заменялись обозначениями «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо», «очень плохо».

Таким образом, перед обновляющейся школой стоит совершенно определенная задача: надо организовывать процесс обучения так, чтобы учение стало для школьника одной из ведущих личностных потребностей, определяющихся внутренним мотивом; без этого нереально изменить процесс обучения и характер оценочной деятельности.

§2. ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ.

Проверка и оценка результатов обучения является важным компонентом деятельности учителя. В современной дидактике выделяют четыре основные функции контроля:

1. информационная;

2. диагностическая;

3. обучающая;

4. воспитательная.

Информационная (учетно-контрольная) функция подразумевает систематический учет результатов обучения, что позволяет учителю контролировать успеваемость каждого учащегося в течение всего учебного процесса.

Диагностическая (контрольно-корректирующая) функция необходима для обеспечения обратной связи «учитель – ученик», чтобы учитель вовремя вносил коррективы в методику обучения, перераспределял учебное время между отдельными вопросами темы, для устранения недочетов в знаниях школьников.

Обучающая функция контроля важна для закрепления и углубления знаний учащихся, поскольку в процессе проверки ЗУН школьников происходит повторение материала, а учитель акцентирует внимание класса на самом существенном в учебном материале, на важнейших мировоззренческих идеях курса, разбирает типичные ошибки, допускаемые учащимися.

Воспитательная (мотивационная) функция проявляется в стимулировании учащихся к дальнейшей учебе, совершенствованию и углублению своих знаний. Четко поставленные учебные цели и возможность проверить и оценить полученные результаты служат мотивацией в учебе, развивают у учащихся умения самоконтроля и самооценки.

Травмирующие влияние оценки.

Один педагог писал: « Я пришел к ужасному выводу, что я как учитель являюсь главной фигурой в классе. Своим личным поведением я формирую климат в наших отношениях. Все зависит от моего повседневного настроения. Я, учитель, обладаю громадной властью над детьми, я могу сделать жизнь каждого их них несчастной или, наоборот, радостной. Я могу быть орудием пытки или источником вдохновения».

Главным недостатком существующей системы оценок и отметок, с точки зрения психолога, - это их возможное травмирующие влияние на ребенка. Педагогам хорошо известна напряженная тишина в классе при объявлении отметок, тоскливое перелистывание тетрадей в поисках полученных баллов. Всем педагогам приходилось наблюдать и ту реакцию, которую вызывают отметки у детей: от нескрываемой радости, до слез.

Почему же отметка и оценка так важны в жизни ребенка? Прежде всего потому, что она тесным образом связана с такими психологическими характеристиками, как самооценка, мотивация достижения, тревожность, эмоциональный комфорт, взаимоотношения с окружающими, творчество.

Психологами давно доказано, что успешно действует и достигает результатов человек, у которого сформирована адекватная высокая самооценка своей личности и менее успешны в жизни, как правило, люди с низкой самооценкой. Мнение педагога о ребенке формирует его самовосприятие. Каждый сниженный балл уменьшает в глазах ребенка его собственную ценность. Не отделяя себя от продукта своей деятельности, ребенок видит утверждение в сниженной оценке, что он плохой. И туту включаются механизмы психологической защиты: если человек не успешен в одной области, то он будет искать успеха в другой, иногда не самой лучшей (например: дворовые компании).

И, наоборот, при высоких отметках ребенок ощущает себя способным, любимым – тем самым формируется высокая самооценка.

Оценочная деятельность педагога также может оказывать воздействие и на мотивацию достижения. Мотивация достижения – это стремление к улучшению результатов, неудовлетворенность достигнутым, настойчивость в достижении своих целей.

Идя в школу трепетным первоклассником, каждый ребенок видит себя отличником и по началу искренне стремиться им стать. Однако, если учитель – сторонник строгости при выставлении отметок, уже в младших классах школьник понимает, что у него ничего не получилось, некоторое время горюет … и решает махнуть рукой. У такого ребенка потребность в достижении цели не сформируется, так как достигать чего-то любой человек стремиться только при положительной оценке своей деятельности.

Школьная тревожность, которую психологи часто выявляют у учеников, также напрямую связана с оцениванием и отметками. Причем тревожен, может быть и отличник и двоечник. Ребенок может бояться не соответствовать ожиданиям окружающих, иногда возникает страх самовыражения, страх перед конкретным учителем, с именем которого связан негативный опыт. Как показывают исследования, самый большой страх в школе – это страх проверки знаний.

Огромное влияние оказывает оценивание на развитие творческих способностей ребенка. Очень часто ребенок мыслящий нестандартно сталкивается в школе с непониманием: «Тебе что, больше всех надо?», - говорят ему одноклассники; «Ты делаешь не так, как все и не так, как я требую» - говорит учитель. Результат, отличающийся от стандарта, далеко не всегда заслуживает высокой оценки. Естественно, скоро ученику становиться понятно, что процесс хорош, если он приводит к получению хорошей отметки. Тем самым закладываются основы стиля поведения, при котором главное – цель, а средства для её достижения второстепенны, причем стандартные - лучше. Смена внутренней мотивации на внешнюю происходит очень быстро. Может быть, внешняя мотивация не так уж плоха, если приводит к повышению образовательного уровня? Но нельзя образовывать не воспитывая. Ведь заложенная в школе мотивация основной деятельности определяет качество всей последующей жизни. От этой мотивации зависит, будет ли человек делать свою работу только за зарплату или, исходя из внутренней мотивации, раскроется в полную силу своих возможностей.

И, наконец, значительное влияние оказывает оценивание на взаимоотношения детей с окружающими. Отметки могут быть и причиной высокого и низкого авторитета среди сверстников, источником конфликта и в самом страшном проявлении отметка может быть причиной суицида.

Коммуникативный фактор оценки и отметки очень важен. О чем спрашивает родитель свое чадо, вернувшееся из школы? – об отметках и оценках. О чем больше всего говорит учитель, сообщая результаты проверенных работ? – об отметках и оценках. Что большую часть времени обсуждают педагоги? – отметки и оценки. Отметки и оценки превратились в некий язык, понятный всем. Там, где от них отказались, родители часто жалуются, что им трудно понять требования педагога и представить себе уровень достижений ребенка. Казалось бы, в качестве средства коммуникации отметка имеет немало положительных качеств. С другой стороны, такое упрощение грозит потерей основного смысла общения родителей и педагога, предполагающего взаимопомощь в воспитании ребенка.

Исходя из вышесказанного, хотелось бы подчеркнуть, что в наших руках, в руках учителя великая сила, которая может двигать вперед развитие ребенка, заставить его верить в свои силы, а может и уничтожить. Поэтому особую важность приобретает психологический аспект оценивания.

Может возникнуть вопрос, что же теперь вообще плохих отметок не ставить? Нет, ставить иногда надо, но отметки и оценки должны быть объективны.

Существует ряд психологических факторов, которые могут повлиять на объективность оценивания:

- при оценивании свою роль может сыграть негативная установка. Представьте себе такую ситуацию: к Вам приходит новый ученик, его бывший учитель рассказывает вам о нем предварительно, как о лентяе, глупце. И при оценивании ребенка вы можете невольно опираться на эту оценку личности ребенка, что может найти отражение в отметках.

- существует так называемый «эффект ореола». Например ребенок несимпатичный внешне, неопрятный, из неблагополучной среды моет в нашем сознании связаться с образом ученика неспособного.

Для того чтобы ребенок даже отрицательную отметку воспринял как справедливую, необидную, можно просто использовать простое правило: при оценивания сначала человеку говориться хорошее, то положительное, что есть в его деятельности. Затем преподноситься критика в очень тактичной форме, не затрагивая личность (нельзя говорить: «Ты глупый, ты лентяй»). Оценивается только действие, а не личность: «Ты поленился».

Здесь имеет смысл объяснить, почему именно такая отметка поставлена. И далее следует показать ребенку перспективу, то есть, что надо делать, чтобы результат улучшить и обязательно выразить веру в силы ребенка: «У тебя обязательно получится», «Я в тебя верю» - такие слова педагога способны совершить переворот в душе ученика.

Необходимо хвалить учащегося. Похвала должна возникать спонтанно, её не стоит планировать. Похвала должна быть заслуженна. Похвала должна быть точно адресована.

Обращайтесь к самолюбию. Нет людей, согласных ходить всю жизнь в неудачниках. Заставьте ученика произнести: «Я не хуже других!».

Есть еще одно психологическое правило, которое должно стать законом для любого учителя: ребенок сравнивается только с самим собой, а не с другими детьми.

Стрессовой ситуацией для детей являются контрольные работы. Травмирующее влияние можно уменьшить. Важен психологический настрой на работу.

Когда нельзя ставить отрицательные отметки:

- нельзя наказывать отметкой (ставится «2» за плохое поведение);

- если мы знаем, что у ребенка в данный момент сложная жизненная ситуация, которая сама по себе травмирующая, то относиться к отметкам надо предельно осторожно, чтобы не спровоцировать суицид или неблагоприятную спонтанную реакцию;

- если отметка спорная, то ставим в пользу ребенка.

§3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

Механизм контроля в учебном процессе разработан в психолого-педагогической литературе значительно хуже, чем проблема обучения. Между тем он играет значительную роль в познавательной деятельности учащихся. Педагогический контроль – это способ получения информации о качественном состоянии учебного процесса. Контроль учителя за процессом и результатом труда направлен как на деятельность учащихся, так и собственную деятельность, а также на взаимодействие учащихся и учителя.

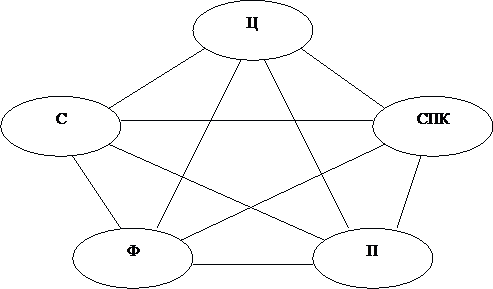

Рассмотрим контроль с точки зрения педагогической системы:

SHAPE * MERGEFORMAT

| Ц |

| С |

| СПК |

| Ф |

| П |

Ц – цель;

С – содержание;

СПК – средство педагогической коммуникации;

Ф – функции контроля;

П – принципы контроля.

По цели различают следующие формы контроля:

- диагноз (что может учащийся);

- констатация (что знает и умеет учащийся);

- прогноз (чего может добиться).

В зависимости от функций, которые выполняет контроль в учебном процессе, можно выделить его виды:

1. Предварительный. Используется для установления исходного уровня ЗУН и его учета при введении нового материала.

2. Текущий (на каждом уроке). Позволяет учителю получать сведения о ходе процесса усвоения материала учащимися.

3. Итоговый (тематический по разделам, в конце года). Дает возможность оценить результаты обучения.

По средствам педагогической коммуникации контроль можно рассматривать с точки зрения:

- способов: традиционный или нетрадиционный (программированный контроль, тест);

- характера: субъективный, объективный;

- использования ТСО: безмашинный, машинный;

- формы: устный, письменный;

- времени: предварительный, начальный, исходный, текущий, поэтапный, итоговый, пообъективный;

- массовости: индивидуальный, фронтальный, индивидуально-групповой;

- контролирующего лица: учитель, ученик-напарник (взаимоконтроль), сам ученик (самоконтроль);

- дидактического материала: контроль без дидактического материала (сочинение, устный опрос, диспут), с дидактическим материалом (раздаточный материал, тесты, билеты, контролирующие программы), на основе знакомого, проработанного и усвоенного материала, на основе нового материала, сходного по форме и содержанию с усвоенным ранее материалом.

Наряду с контролирующей контроль выполняет обучающую, управляющую, воспитывающую и развивающую функции. Целью контролирующей функции является установление обратной связи (внешней: ученик – учитель и внутренней: ученик – ученик), а также учет результатов контроля. Обучающий контроль дается с профилактико-предупредительной целью, а также с целью управления обучением, формирования навыков и умений, их корректировки и совершенствования, систематизации знаний.

Воспитывающая функция контроля означает максимальный учет личности учащегося, создание ему условий для формирования личностных качеств, например, дисциплинированности, трудолюбия. Развивающий контроль предназначен для развития памяти, внимания, логического мышления, интереса к предмету, творчества, мотива познавательной деятельности.

Контроль может выполнять и специфические функции в зависимости от цели: диагностирующие, констатирующие, прогнозирующие.

Основными принципами контроля являются: профессиональная направленности, валидность, надежность, системность и систематичность.

Профессиональная направленность контроля обуславливается целевой подготовкой учащегося, поэтому повышается мотивация познавательной деятельности ученика, что несомненной, положительно сказывается на подготовке учащегося.

Валидность контроля обеспечивается, с одной стороны, его адекватностью целям обучения, с другой стороны, по возможности большим количеством контрольных заданий. Под адекватностью контроля понимается его содержательная сторона, т.е. контролировать следует то, чему обучали учеников, и то, что намечено проконтролировать. К сожалению, бывает нарушение принципа.

Валидность контроля всего должна быть связана как с предметными знаниями, так и с теми видами познавательной деятельности, в системе которой эти знания должны функционировать, т.е если изучается орфографическое правило, то изучается и его применение, тогда правомерен и контроль его применения.

Надежность контроля – это устойчивость результатов, получаемых при повторном контроле, а также близких результатов при его проведении разными учителями.

Валидность и надежность контроля – очень близкие друг к другу принципы. Если контроль имеет достаточную валидность, то он будет и надежным. Однако не всякий надежный контроль может быть валидным.

Системность и систематичность – ведущий принцип контроля. Все еще велика роль каждого учителя в планировании, организации и проведении контроля. Главное – продумать всю систему контроля от начала до конца с учетом его цели, содержания, средств педагогической коммуникации, роли ученика и своей роли, функций и принципов, видов контроля. Никогда нельзя применять контроль наспех, или, чтобы «подловить, подхлестнуть, поймать» учащихся. Такой контроль малоэффективен и неэтичен. Учащиеся должны знать содержание (что будут контролировать), средства (как будет осуществляться контроль), сроки и длительность контроля.

Опыт проведения контроля показывает:

- нельзя подвергать контролю то, что усвоено на уровне ознакомления материала, первичного представления;

- не стоит прибегать к контролю, если преподаватель уверен, что все учащиеся выполнят задание на 100%, но рекомендуется предусмотреть примерно полное его выполнение, чтобы создать у учащихся веру в себя;

- хорошо организованный поэтапный контроль снимает необходимость в итоговом;

- необходимо варьировать средства контроля, делать поэтапный контроль ученикам;

- создание спокойного психологического климата в процессе контроля способствует лучшей работе учеников и положительно сказывается на результатах контроля.

Существует два основных подхода к оценке результатов обучения школьников:

1. Нормированный;

2. Критериально-ориентированный.

В настоящее время используется нормированный подход, который предполагает сравнение учащихся друг с другом, то есть их ранжирование по уровню усвоения учебного материала в рамках устоявшихся норм выполнения заданий учащимися. Хорошим показателем считается, если 70% учащихся усвоят 70-75% учебного материала.

С введением нового образовательного стандарта, содержащего требования к результатам обучения, вводится и критериально-ориентированный подход к оценке достижений требований стандарта. Этот подход используют в итоговом контроле знаний, при переходе из одной ступени обучения в другую. Критерием этом случае являются не нормы, а требования к уровню подготовки учащихся, зафиксированные в стандарте. Создаются условия для более объективной оценки достижений школьника. Основным итогом проверки достижения минимального и обязательного уровня облученности должно стать заключение о том, достиг или нет каждый конкретный учащийся минимального уровня обученности. Поэтому целесообразно использовать не 5-балльную шкалу отметок, а дихотомическую (двоичную, альтернативную) систему оценивания со шкалой типа «зачет» или «незачет». Это суждение должно выноситься на основе интегральной оценки, полученной учащимися за выполнение проверочной работы. Проверочный материал, ориентированный на определенные критерии достижения, не содержит дифференцированных по сложности заданий, так как сам критерий соответствует необходимому уровню обязательной подготовки, и материал должен быть усвоен в пределах 95-100% (небольшой процент отбрасывается на фактор случайности). Интегральная отметка суммирует результаты выполнения всех заданий, включенных в работу. При этом задания признаются равными по своей значимости для выявления уровня обученности, и каждое задание оценивается по дихотономической шкале.

Любая проверка и оценка – это измерение, то есть сопоставление с эталоном.

Среди измерителей результатов обучения (формы контроля) можно выделить:

1. Устный опрос:

а. индивидуальный;

б. фронтальный;

в. уплотненный.

2. Самостоятельная и контрольные работы.

3. Экзамен.

7. Тестирование.

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся является важным структурным компонентом процесса обучения и в соответствии с принципом систематичности, последовательности и прочности обучения должна осуществляться регулярно в течение всего года. Этим обуславливаются различные виды проверки и оценки знаний. Основными из них являются:

1. Текущая проверка и оценка знаний, проводимая в ходе повседневных учебных занятий.

2. Четвертная проверка и оценка знаний, которая проводится в конце каждой учебной четверти.

3. Годовая оценка знаний, то есть оценка успеваемости учащихся за год.

4. Выпускные и переводные экзамены.

Повседневное наблюдение за учебной работой учащихся позволяет учителю составить представление о том, как ведут себя учащиеся на занятиях, как они воспринимают и осмысливают изучаемый материал, какая у них память, в какой мере они проявляют сообразительность и самостоятельность при выработке практических умений и навыков, каковы их учебные склонности, интересы и способности. Не меньшее значение имеет изучение домашних условий жизни и учебной работы школьников, степени их усидчивости и регулярности в овладении знаниями. Если по всем этим вопросам у учителя накапливается достаточное количество наблюдений, это позволяет ему более объективно подходить к проверке и оценке знаний учащихся, а также своевременно принимать необходимые меры для предупреждения неуспеваемости.

Сущность устного опроса заключается в том, что учитель ставит учащимся вопросы по содержания изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, качество и полноту его усвоения. Поскольку устный опрос является вопросно-ответным способом проверки знаний учащихся, его еще иногда называют беседой.

При устном опросе учитель расчленяет изучаемый материал на отдельные смысловые единицы (части) и по каждой из них задает учащимся вопросы. Но можно предлагать учащимся воспроизводить ту или иную изученную тему полностью с тем, чтобы они могли показать осмысленность, глубину и прочность усвоенных знаний, а также их внутреннюю логику.

Будучи эффективным и самым распространенным методом проверки и оценки знаний учащихся, устный опрос имеет, однако, и свои недостатки. С его помощью на уроке можно проверить знания не более 4 учащихся. Поэтому в школьной практике применяются различные модификации этого метода и, в частности, фронтальный и уплотненный опрос, а также поурочный балл.

Сущность фронтального опроса состоит в том, что учитель расчленяет изучаемый материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем проверить знания большего числа учащихся. При фронтальном, его также называют беглым, опросе не всегда легко выставлять учащимся оценки, так как ответ на 1-2 мелких вопроса не дает возможности определить ни объема, ни глубины усвоения пройденного материала.

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что учитель вызывает одного ученика для устного ответа, а 4 – 5 школьникам предлагает дать письменные ответы на вопросы, подготовленные заранее на отдельных карточках. Уплотненным этот опрос называется потому, что учитель вместо выслушивания устных ответов просматривает (проверяет) письменные ответы учащихся и выставляет за них оценки в классный журнал, несколько «уплотняя», то есть, экономя время на проверку знаний, умений и навыков.

Практика уплотненного опроса привела к возникновению методики письменной проверки знаний. Суть её в том, что учитель раздает учащимся заранее подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы или задачи и примеры, на которые они в течение 10 – 12 минут дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном уроке оценивать знания всех учащихся. Это важная положительная сторона этого метода.

Контрольные работы – это весьма эффективный метод проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся, а также их творческих способностей. Сущность этого метода состоит в том, что после прохождения отдельных тем или разделов учебной программы учитель проводит в письменной или практической форме проверку и оценку знаний, умений и навыков учащихся. При проведении контрольных работ необходимо соблюдать ряд дидактических требований:

1. Контрольные работы целесообразно проводить тогда, когда учитель убедился, что пройденный материал хорошо осмыслен и усвоен учащимися.

2. Необходимо за одну – две недели предупредить учащихся о предстоящей контрольной работе и провести в связи с этим соответствующую подготовку.

3. Содержание контрольной работы должно охватывать основные положения изученного материала и включать в себя вопросы, решение которых требовало бы от учащихся проявления сообразительности и творчества.

4. При проведении контрольных работ необходимо обеспечивать самостоятельное выполнение учащимися заданий, не допуская подсказок и списываний.

5. Контрольные работы должны проводиться в первой половине недели, на 2 – 3 уроке.

6. Учитель обязан внимательно проверять и объективно оценивать контрольные работы, а также проводить анализ качества их выполнения, классифицировать допущенные учениками ошибки и осуществлять последующую работу по устранению пробелов в их знаниях.

В последние время для проверки и оценки знаний учащихся все более широко используется такая инновационная методика, как тестирование, когда учащимся в письменном виде или с помощью компьютера предлагаются вопросы, по ответам на которые судят о качестве усвоения изучаемого материала. Тест – это стандартизированное испытание, позволяющие количественно выразить оценку тех или иных результатов учебной деятельности учащихся.

Ответы, даваемые на все виды тестов, сами по себе особого значения не имеют. Учитель должен провести своего рода сравнение для того, чтобы обработать результаты теста. Существует два основных способа сравнения:

1. Очки (баллы) за тест сравниваются с очками, набранными другими учащимися за тот же самый тест;

2. Конкретный результат сравнивается с закрепленным, неизменным стандартом или с минимальным баллом, необходимым для сдачи этого теста.

Тесты бывают нескольких видов:

1. Нормативные;

2. По критериям;

3. Стандартные.

§4. УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Глубинным источником активности человека являются его потребности. Восточная мудрость гласит: «Можно коня привести к воде, но нельзя заставить его пить». Активизация внутренних потребностей человека – сложный психологический процесс. Применение в работе учителя индивидуальных эталонов в оценке труда школьников, - одно из его составляющих.

Проводя контрольные, проверочные, экзаменационные работы, учитель неизбежно обращается к общепринятым эталонам.

Но существует целый ряд случаев, когда применение общепринятых эталонов в профессиональной педагогической практике вообще неоправданно.

1. Прежде всего, необходимо запретить применение общепринятых эталонов при обучении детей в начальных классах, ибо в первые годы обучения дети еще не способны правильно понять нормативную отметку.

Общеизвестно также, что в первый класс приходят дети с разной подготовкой. Выравнивание их знаний на основе личных способностей, а не на основе усердного старания родителей при подготовке детей к школе, происходит довольно медленно, занимает значительный отрезок времени. Оценивается в этом случае чаще всего труд родителей, а не детей.

Многие учителя и руководители школ могут возразить, подчеркнув, что по приказу Министерства образования мы и так не ставим отметки детям первого и второго классов. Но внимательный анализ практики говорит об обратном. Подавляющее большинство учителей начальных классов действительно, повинуясь приказу, вынуждены исключить школьный балл при оценке детей. Но если относиться к этой процедуре буквально, как к голому факту, не связанному с изменением всего содержания учебного процесса, его внутреннего психологического стержня, то это легко позволяет учителю заменить балл определенным количеством звездочек, флажков и других символов, приклеиваемых учителем к обложке тетради с функцией определителя качества выполненных работ. В этом случае происходит фальсификация самой идеи безотметочного обучения.

Механизм, который использовала массовая школа, достаточно прост. Первоклассник не решил задачу – получил «2», не прочел текст – опять «2». Ребенок в это время совершенно беспомощен, он не может сам себе помочь, сам себя научить, часто не в состоянии себя организовать и оградить от ударов по самолюбию. Возникает ситуация, в которой ребенок осознает, что он сам ничего изменить не может, от него лично ничего не зависит. Возникает полное нежелание и невозможность что-то предпринимать, формируется абсолютная пассивность. Итог: сформирован ребенок с «выученной беспомощностью».

Главная задача любой образовательной структуры – подготовить подрастающее поколение к самостоятельной трудовой жизни, а это подразумевает, что надо научить молодого человека не только адекватно реагировать на любую жизненную ситуацию, в которой он окажется, но и быть готовым её изменить, а если необходимо – «подогнать» самого себя к ней. Это неизбежно должно привести к изменению содержания и технологии обучения, и, прежде всего в начальной школе. Началом этой работы может служить изменение оценочной деятельности учителя.

Кроме проблемы выбора современных способов организации деятельности в начальной школе, каждому учителю приходилось сталкиваться и с такими случаями, когда ученик отстал в учебе в силу разных причин и старается догнать класс. Такой школьник мог, например, допускать в работе по 20 – 30 ошибок. После определенного периода напряженной работы в школе и дома их количество могло сократиться наполовину, что свидетельствовало о серьезных успехах ученика, но с тем не позволяло поставить ему положительную отметку. В этом случае логично вообще отказаться от баллов и перейти к текстовым индивидуальным оценкам.

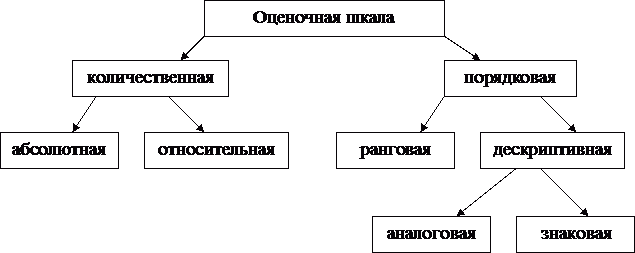

§5. ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ ШКАЛ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ШКОЛЕ.

Одним из существенных недостатков традиционной системы оценивания является её неполнота, ограниченность, а также несориентированность оценочного акта на психофизиологические возможности детей различных возрастных групп.

Различают несколько видов оценочных шкал: SHAPE * MERGEFORMAT

| Оценочная шкала |

| количественная |

| порядковая |

| относительная |

| абсолютная |

| ранговая |

| дескриптивная |

| аналоговая |

| знаковая |

Если в качестве измерения выступает числовое множество, то говорят о количественной шкале. Таким образом, количественная шкала предназначена для представления оценки числом. Это хорошо всем известная система школьных отметок.

Если точка отсчета абстрактна, то есть лежит вне ученика, не зависит от него, а оценка знаний и усилий ученика выглядит как некий числовой символ, то говорят об абсолютной оценочной шкале. Примером может служить привычные для нас контрольные работы и тесты.

Относительная оценочная шкала предполагает сравнение текущего состояния ученика с его же состоянием некоторое время назад. Таким образом, относительная шкала связана с самим измеряемым объектом и отражает его изменения, развитие. Она снабжена своим измерительным инструментом – шкалой приращений.

В слабо структурированных областях чаще всего используются порядковые шкалы. Их особенность состоит в том, что объект оценки сравнивается с подобными объектами. Сравнение в этом случае производится экспертным путем. Экспертная оценка всегда связана с порядковой шкалой и состоит в упорядочивании множества по какому-то набору признаков или критериев. Этот способ распространен в западной системе образования. Когда-то подобный способ оценивания широко применялся и школах России.

Такой вариант порядковой шкалы называется ранговым: каждому объекту присваивается ранг, номер в иерархии объектов. Частный случай ранговой шкалы – рейтинговая система. По ряду признаков она имеет большое сходство с количественной шкалой, но таковой не является. Действительно рейтинг – число. Но получается оно либо путем опроса субъективных мнений экспертов, либо путем набора очков и баллов. В конце учебного периода все баллы суммируются и формируют его рейтинг.

Хорошо известен и другой класс порядковых шкал – дескриптивные (описательные). Они характеризуются тем, что объект, с которым сравнивается данный, хоть и принадлежит тому же множеству, что и измеряемый, но представлен некоторой моделью, завуалирован, замаскирован, как бы скрыт и даже отсутствует. Знаковая дескриптивная шкала – это описание с помощью знаковой системы, сравнивание со знаковой моделью эталона. Очевидная знаковая система – язык, менее очевидная – графические модели. Типичная дескриптивная оценка – это некоторая характеристика.

Преимущество количественных шкал – их простота и определенность. Плата за это – заметная потеря информативности.

Порядковые шкалы, особенно дескриптивные, очень информативны и содержательны. Но за это мы расплачиваемся высокой мерой неопределенности, необходимостью иметь сложный и дорогой инструмент экспертов и наличием сомнений в объективности оценки.

Более обоснованные подходы к применению тех или иных оценочных шкал могут быть найдены с помощью интеграции передовых идей педагогики и психологии. Принципиальное значение имеет учет динамики интеллектуального и личностного формирования детей и юношей, а так же использование последних достижений психологии в деле выработки эффективных методов оценки потенциальных способностей и прогнозирования вероятной одаренности школьной молодежи.

Начиная с 4-5 классов и до 9 класса, наряду с указанными видами оценок могут применяться оценки качества учебы в баллах, полученных с помощью нормативных тестов.

В 10 – 11 классах формы и методы должны приближаться к вузовским, то есть осуществляться с преобладанием зачетных собеседований, тестов по большим разделам обучения, рейтинговых методов оценки учебных заданий творческого характера.

Исторический опыт, однако, показывает, что борьба с субъективизмом и процентоманией при оценке знаний учащихся должна идти не в направлении игнорирования успеваемости при переводе их в следующие классы и выпуска из школы, а только путем повышения качества обучения и совершенствования методики проверки и оценки знаний. В этом смысле важно, чтобы учителя придерживались тех общих критериев, которые должны лежать в основе оценки знаний учащихся.

Оценка «5» выставляется за такие знания, когда:

1. Ученик обнаруживает усвоение всего объема программного материала;

2. Выделяет в нем главные положения;

3. Осмысленно применяет полученные знания на практике;

4. Не допускает ошибок при воспроизведении знаний, а также в письменных работах и выполняет последние уверенно и аккуратно;

5. Легко отвечает на видоизмененные вопросы, на которые нет прямых ответов в учебнике.

Оценка «4» выставляется тогда, когда:

1. Ученик выявляет знания материала;

2. Отвечает без особых затруднений на вопросы учителя;

3. Умеет применять полученные знания на практике;

4. В устных ответах не допускает серьезных ошибок и легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя;

5. В письменных работах делает незначительные ошибки.

Знания, оцениваемые оценками «5» и «4», как правило, характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов, примеров и вытекающих из них обобщений.

Оценка «3» выставляется за знания, когда:

1. Ученик обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов учителя;

2. Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и путается при ответах на видоизмененные вопросы;

3. Допускает ошибки в письменных работах.

Знания, оцениваемые на «3», зачастую находятся на уровне представлений, их понятийный аспект является недостаточным.

Оценка «2» выставляется тогда, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть его не усвоена, а в письменных работах ученик допускает грубые ошибки.

Оценка «1» выставляется за полное незнание учеником пройденного материала.

Эти общедидактические критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся конкретизируются в частных методиках. По каждому предмету даются рекомендации, как оценивать устные ответы школьников, их письменные и практические работы. Применение этих критериев и рекомендаций требует от учителя определенного умения, педагогического такта и знания индивидуальных особенностей учеников. В особенности важно знать следующее. Каждый ученик стремиться к успеху в овладении знаниями. Однако если оценки «4» и «5» выставляются за слишком облегченные задания и вопросы, тогда хорошие оценки не стимулируют учебную работу школьников. С другой стороны, если учитель выставляет несколько двоек подряд, ученик теряет веру в успех, ослабляет свои усилия в учении, а иногда и совсем перестает учиться. Вот почему получение учеником двойки должно быть сигналом к тому, что он нуждается в срочной помощи учителя. Это положение и должно быть исходными при работе со слабоуспевающими школьниками.

Сложившаяся в нашей школе 5-балльная система оценки успеваемости учащихся иногда подвергается критике. Вносятся предложение о замене её 10-балльной или даже 20-балльной, как это практикуется в ряде зарубежных стран.

Оценку успеваемости нельзя отрывать от качества обучения и стимулирования познавательной активности учащихся. Не отрицая большой важности объективного и более точного оценивания степени усвоения изучаемого материала учащимися, нельзя превращать выставляемые им оценки в средство понуждения их к учебной работе, как это иной раз бывает. Главное состоит в том, чтобы эти оценки выступали как мера педагогического поощрения и эмоционального одухотворения их интеллектуально-познавательной деятельности. Достаточно и 5-балльной системы оценивания, если учитель эффективно осуществляет обучение и обеспечивает глубокое и прочное овладение изучаемого материала школьниками.

Что же касается предложений о переводе учащихся в последующие классы с «двойками», как это опять-таки делается в некоторых зарубежных странах, то это ничего не улучшит в школе, а лишь породит новые проблемы, например рост недисциплинированности, отрицательное отношение к учебной работе.

ГЛАВА 2. ОЦЕОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ.

§1. ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА.

Согласно закону «Об образовании» (1992 г.) в Российской федерации устанавливаются государственные образовательные стандарты.

Статья 7. Государственные образовательные стандарты

1. В Российской Федерации устанавливаются государственные образовательные стандарты, включающие в себя федеральный и региональный (национально-региональный) компоненты, а также компонент образовательного учреждения.

Российская Федерация в лице федеральных органов государственной власти в пределах их компетенции устанавливает федеральные компоненты государственных образовательных стандартов, определяющие в обязательном порядке обязательный минимум содержания основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников.

Государственные образовательные стандарты могут устанавливаться по отдельным дополнительным образовательным программам в порядке, определяемом федеральным законом.

4. Основные положения государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, порядок их разработки и утверждения устанавливаются федеральным законом.

5. Государственные образовательные стандарты утверждаются не реже одного раза в десять лет.

6. Государственные образовательные стандарты являются основой объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования.[1]

Основные задачи модернизации российского образования – повышение его доступности, качества и эффективности. Это предполагает не только масштабные структурные, институциональные, организационно-экономические изменения, но в первую очередь – значительное обновление содержания образования, прежде всего общего образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами развития страны. Главным условием решения этой задачи является введение государственного стандарта общего образования.

Вместе с тем по своей социально-педагогической сути данный стандарт – это, во-первых, обеспечение гарантий реализации конституционных прав ребенка на бесплатное полноценное общее среднее образование и, во-вторых, выражение возрастающей ответственности государства за повышение качества образования нации.

Государственный стандарт общего образования

Государственный стандарт общего образования – нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, а также основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспечению)[2].

Назначением государственного стандарта общего образования является обеспечение:

- равных возможностей для всех граждан в получении качественного образования;

- единства образовательного пространства в Российской Федерации;

- защиты обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического здоровья;

- преемственности образовательных программ на разных ступенях общего образования, возможности получения профессионального образования;

- социальной защищенности обучающихся;

- социальной и профессиональной защищенности педагогических работников;

- прав граждан на получение полной и достоверной информации о государственных нормах и требованиях к содержанию общего образования и уровню подготовки выпускников образовательных учреждений;

- основы для расчета федеральных нормативов финансовых затрат на предоставление услуг в области общего образования, а также для разграничения образовательных услуг в сфере общего образования, финансируемых за счет средств бюджета и за счет средств потребителя, и для определения требований к образовательным учреждениям, реализующим государственный стандарт общего образования.

Государство гарантирует общедоступность и бесплатность общего образования в образовательных учреждениях в пределах, определяемых государственным стандартом общего образования.

Государственный стандарт общего образования является основой:

- разработки федерального базисного учебного плана, образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, базисных учебных планов субъектов Российской Федерации, учебных планов образовательных учреждений, примерных программ по учебным предметам;

- объективной оценки уровня подготовки выпускников образовательных учреждений;

- объективной оценки деятельности образовательных учреждений;

- определения объема бюджетного финансирования образовательных услуг, оказание которых гражданам на безвозмездной основе гарантируется государством на всей территории Российской Федерации;

- установления эквивалентности документов об общем образовании на территории Российской Федерации;

- установления федеральных требований к образовательным учреждениям в части оснащенности учебного процесса, оборудования учебных помещений.

Государственный стандарт общего образования включает три компонента:

федеральный компонент – устанавливается Российской Федерацией;

региональный (национально-региональный) компонент – устанавливается субъектом Российской Федерации;

компонент образовательного учреждения – самостоятельно устанавливается образовательным учреждением.

В настоящем документе представлен федеральной компонент государственного стандарта общего образования.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является обязательным, и оно должно иметь относительную завершенность. Поэтому федеральный компонент стандарта общего образования выстроен по концентрическому принципу: первый концентр – начальное общее и основное общее образование, второй – среднее (полное) общее образование.

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования в контексте модернизации российского образования

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (далее – федеральный компонент) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7) и Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 1756-р от 29 декабря 2001 г.

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования разработан с учетом основных направлений модернизации общего образования. В том числе:

- переход к 4-летнему начальному образованию;

- введение профильного обучения на старшей ступени школы;

- нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье;

- соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени образования;

- личностная ориентация содержания образования;

- деятельностный характер образования, направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности;

- усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности содержания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского общества и правового демократического государства, становлению личности ученика;

- формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач;

- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и образовательных учреждений);

- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся, – экономики, истории, права, литературы, русского, родного и иностранного языков, улучшение профессиональной ориентации и трудового обучения;

- обеспечение всеобщей компьютерной грамотности;

- повышение удельного веса и качества занятий физической культурой и т.д.

В соответствии с указанными целями и направлениями модернизации образования внесены следующие основные изменения в содержание отдельных учебных предметов (по сравнению с Обязательным минимумом содержания общего образования, утвержденного приказом Министерства образования России в 1998/99 гг.):

- Русский и Иностранный языки – существенное изменение концепции обучения с ориентацией на речевое развитие и формирование коммуникативной компетентности. Значительно увеличен удельный вес предметов: введено обязательное изучение Русского языка в старшей школе и Иностранного языка со 2-го класса начальной школы.

- Литература – значительно усилена духовно-нравственная и эстетическая функции предмета, существенно обновлен перечень изучаемых литературных произведений.

- Математика – впервые введены элементы теории вероятности и статистики.

- Информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), призванные обеспечить всеобщую компьютерную грамотность, вводятся со 3-го класса как учебный модуль, с 8-го класса – как самостоятельный учебный предмет.

- Естествознание – усилена прикладная, практическая направленность всех учебных предметов данной образовательной области (Физика, Химия, Биология). На базовом уровне старшей школы в качестве варианта изучения предложен интегративный курс Естествознание.

- Биология – значительно расширено содержание раздела «Человек» (проблемы физического и психического здоровья, здорового образа жизни, экологической грамотности).

- География – реализована новая концепция содержания географического образования с переходом от раздельного изучения физической и социально-экономической географии к интегрированному курсу.

- История – полнее раскрываются историко-культурные аспекты, причинно-следственные связи, роль человеческого фактора, цивилизационная составляющая исторического процесса.

- Обществознание – направлено на утверждение ценностей гражданского, демократического общества и правового государства; впервые его изучение становится непрерывным на протяжении всего школьного образования; одновременно на базовом и профильном уровнях старшей школы вводятся самостоятельные учебные курсы Экономика и Право.

- Искусство – увеличен удельный вес данной образовательной области, предусматривается ее обязательное изучение в 9 классе, и по выбору – в старшей школе.

- Впервые на всех ступенях обучения выделены общеучебные умения, навыки и способы деятельности, что содействует как целостному представлению содержания школьного образования, так и деятельностному его освоению.

Структура федерального компонента

государственного стандарта общего образования

Федеральный компонент – основная часть государственного стандарта общего образования, обязательная для всех государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.

Федеральный компонент устанавливает:

- обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего образования;

- требования к уровню подготовки выпускников;

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся[2], а также нормативы учебного времени.

Федеральный компонент структурирован по ступеням общего образования (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование); внутри ступеней – по учебным предметам.

Образовательные стандарты по учебному предмету включают:

- цели изучения учебного предмета;

- обязательный минимум содержания основных образовательных программ по данному учебному предмету;

- требования к уровню подготовки выпускников по данному учебному предмету.

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования представлен на базовом и профильном уровнях.

Цели общего образования на современном этапе

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года определяет цели общего образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное качество образования». В Концепции определены также важнейшие задачи воспитания: «формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда».

В федеральном компоненте цели общего образования конкретизируются на каждой его ступени (цели начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования) и по отдельным учебным предметам.

1. Структура целей изучения отдельных учебных предметов построена с учетом необходимости всестороннего развития личности обучающегося и включает освоение знаний, овладение умениями, воспитание, развитие и практическое применение приобретенных знаний и умений (ключевые компетенции). Все представленные цели равноценны.

Порядок реализации федерального компонента

Федеральный орган управления образованием, органы управления образованием субъектов Российской Федерации, муниципальные органы управления образованием, администрация аккредитованных образовательных учреждений создают необходимые условия для реализации федерального компонента государственного стандарта общего образования, обеспечивают контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, соблюдением максимального объема учебной нагрузки обучающихся, выполнением требований к уровню подготовки выпускников.

Федеральный орган управления образованием разрабатывает и утверждает на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования сопутствующие нормативные акты и документы, обеспечивающие его реализацию:

- федеральный базисный учебный план, устанавливающий нормативы учебного времени на освоение учебных предметов федерального компонента по ступеням образования и учебным годам, а также объемы регионального (национально-регионального) компонента государственного стандарта общего образования и компонента образовательного учреждения;

- примерные программы по учебным предметам федерального компонента;

- контрольно-измерительные материалы для государственной (итоговой) аттестации выпускников на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования по учебным предметам федерального компонента государственного стандарта общего образования;

- критерии присвоения учебным изданиям грифов, допускающих и/или рекомендующих их использование в образовательных учреждениях Российской Федерации.

Содержание образовательной программы образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, в обязательном порядке должно включать федеральный компонент государственного стандарта общего образования.

При разработке учебных программ, учебников, других учебно-методических материалов на основе федерального компонента допускается: