«Смысловое чтение»

Так складывается моя деятельность, что в течении нескольких лет мне пришлось работать в 9 классах, а значит готовиться с обучающимися к ОГЭ. И не важно по какой причине поменялся учитель, но каждый раз приходится сталкиваться с одними и теми же проблемами:

При выполнении классных, домашних, самостоятельной работы, тестов разного уровня, обучающиеся допускают ошибки по причине непонимания формулировки задания, то есть «не вчитываются в задание». ( в этом учебном году наш ученик 10 класса даже написал претензию к содержанию олимпиадной задачи).

Составляет большую трудность выполнить чертеж по задаче (геометрия).

Многие учащиеся испытывают большие затруднения при составлении уравнений, систем уравнений при решении задач (алгебра). Это значит, что у детей не достаточно сформировано умение переводить информацию из одного вида в другой.

Часть учащихся затрудняются найти в тексте информацию и сформулировать ответ на вопрос. Это указывает на слабо развитое умение работы с текстом и поиска информации.

Результаты проведенных исследований (таких, как PISA, TIMSS и др.) также обозначили проблемы в формировании грамотности чтения, а именно слабую способность обучающихся к осмыслению текстов различного содержания и формата, рефлексии на них, а также большую трудность составляет использование учащимися прочитанной информации в разных жизненных ситуациях.

Именно поэтому в новых Федеральных государственных образовательных стандартах вопросу формирования навыков смыслового чтения и работе с текстом уделяется особое внимание.

Следовательно, для достижения планируемых результатов обучения и успешного прохождения государственной итоговой аттестации, необходимо уделять особое внимание формированию навыков смыслового чтения. Так как этот навык является метапредметным результатом обучения, а значит его формированием занимаются все учителя предметники.

Составляющие смыслового чтения входят в структуру всех универсальных учебных действий:

в личностные УУД – входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к школе;

в регулятивные УУД – принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция деятельности;

в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря;

в коммуникативные УУД – умение организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.

Смысловое чтение включает в себя:

умение осмысливать цели и задачи чтения,

умение находить и извлекать информацию из различных текстов,

умение работать с художественными, научно-популярными, официальными текстами,

умение понимать и адекватно оценивать информацию из текста.

Цель смыслового чтения заключается в том, чтобы максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию.

В следствии этого учащийся будет способен работать с этой информацией, представить эту информацию в другом виде, применить полученные данные на практике и т.д. Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними образами.

Выделяют следующие этапы работы с текстом:

Планирование деятельности (вызов, предтекстовый этап). На этом этапе формируется или уточняется целевая установка (для чего, зачем читать).

Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления (исполнения) деятельности реализуется процесс смыслового восприятия текста.

Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе контроля осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости от целевой установки, от тех задач, которые ставились перед чтением текста.

Приведем некоторые методы и приемы реализации каждого из этапов работы с текстом.

1 этап. Вызов.

В начале урока можно учащимся предложить игру «Попробуй найти!», в ходе которой учитель сообщает классу название главы или параграфа. Ученики должны быстро с помощью оглавления найти данный раздел учебника и зачитать несколько строк из него. Во время игры развиваются внимательность, быстрота реакции, ориентация в логическом изложении математического материала в учебнике.

Учитель просит открыть учебник на определенной странице и посмотреть какие задания предстоит решать на уроке, сформулировать тему, по которой необходимо выполнить задания? Вся эта предварительная работа должна настроить учеников на дальнейшее приобретение знаний, т.е. должна послужить внутренним мотивом и затем помочь ученикам выделить главное в тексте.

Приём «Корзина идей (гипотез)», куда ученики «складывают» свои мысли о том, что будет сегодня на уроке изучаться. Учитель при этом делает записи высказываний учеников на доске, чтобы в конце урока проверить, верны или нет, были выдвинутые ими гипотезы. Этот приём научит учеников выдвигать гипотезы исследования и определять, доказаны они или опровергнуты, что очень важно для формирования навыков научно –исследовательской деятельности учащихся при работе с литературой.

Приём «Верите ли Вы?» может быть началом урока. Ученикам предлагается установить, верны ли данные утверждения, обосновывая свой ответ. После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по данной теме) мы возвращаемся к данным утверждениям и просим детей оценить их достоверность, используя полученную на уроке информацию.

2 этап. Чтение текста.

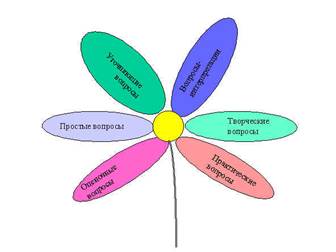

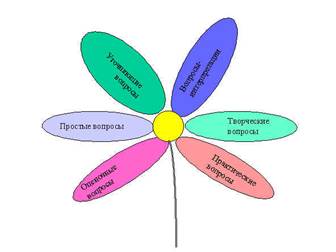

Приём «Ромашка Блума», заключается в том, что учащимся задаются 6 типов вопросов по прочитанному тексту.

Простые вопросы. Отвечая на них, учащимся нужно назвать какие-то факты, вспомнить, воспроизвести некую информацию. Подобные вопросы применяют на традиционных формах контроля.

Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «Если я правильно поняла, то...?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о ...?». Целью этих вопросов является предоставление обратной связи ученику относительно того, что он только что сказал, в результате чего происходит рефлексия.

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?». Данный вид вопросов направлен на установление причинно-следственных связей, что позволит ребенку глубже проникнуть в смысл прочитанного.

Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть элементы условности, предположения, фантазии прогноза. «Что бы изменилось в …., если бы ….?», «Как вы думаете, как будет ….?». С помощью этих вопросов ребенок включится в анализ текста, рассматривая различные варианты событий.

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных фактов. «Чем …… отличается от ……?» и т.д., что тоже очень важно для лучшего понимания прочитанного.

Практические вопросы. Это вопросы, направленные на установление взаимосвязи между теорией и практикой. Эти вопросы вызовут у учащихся особый интерес, потому что связь изучаемой информации с жизнью всегда увлекает. Здесь возможно привлечь и жизненный опыт самих ребят, что позволит еще лучше усвоить информацию.

3 этап. Работа после чтения.

На этом этапе учащимся можно предлагать следующие задания:

Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них, постановка вопроса-предположения. Для выполнения этого задания учащимся придется очень внимательно изучить текст.

Составление плана, поможет учащимся выявить логику изложенного.

Составление граф-схемы и составление сводной таблицы. Граф-схема –способ моделирования логической структуры текста, представляющий собой графическое изображение логических связей между основными текстовыми субъектами текста. Эти два задания способствуют развитию у учащихся представлять одну и ту же информацию в разных видах.

Прием тезирования - формулирования основных положений и выводов текста. Это задание направлено на формирование у учащихся умения выделять главное в тексте.

Реферативный пересказ, является важным заданием. С помощью этого задания учащиеся будут учиться сжимать большие объемы информации, при этом логично излагая суть.

1. Приём «Тонкие» и « толстые» вопросы

Вопросы такого плана возникают на протяжении всего урока математики. А можно учащимся предложить задание: составьте вопросы по теме, по тексту параграфа и т.д.

«Тонкие» вопросы – вопросы, требующие простого, односложного ответа; «толстые» вопросы – вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа. Стратегия позволяет формировать умение формулировать вопросы и умение соотносить понятия. После изучения темы учащимся предлагается сформулировать по три «тонких» и три «толстых» вопроса, связанных с пройденным материалом. Затем они опрашивают друг друга, используя таблицы «толстых» и «тонких» вопросов.

| «Толстые» вопросы | «Тонкие» вопросы |

| Объясните почему….?

Почему вы думаете….?

Предположите, что будет если…?

В чём различие…?

Почему вы считаете….? | Кто..? Что…? Когда…?

Может…? Мог ли…?

Было ли…? Будет…?

Согласны ли вы…?

Верно ли…? |

2. Приём «Составление краткой записи задачи»

Формируется умение целенаправленно читать учебный текст, задавать проблемные вопросы, вести обсуждение в группе.

3. Приём «Составление вопросов к задаче»

Анализ информации, представленной в объёмном тексте математической задачи, формулировка вопросов к задаче, для ответа на которые нужно использовать все имеющиеся данные; останутся не использованные данные; нужны дополнительные данные.

4. Приём «Вопросы к тексту учебника»

Стратегия позволяет формировать умение самостоятельно работать с печатной информацией, формулировать вопросы, работать в парах

Тема: «Окружность и круг» (5 класс)

1. Прочитайте текст.

2. Какие слова встречаются в тексте наиболее часто? Сколько раз?

3. Какие слова выделены жирным шрифтом? Почему?

4. Если бы вы читали текст вслух, то, как бы вы дали понять, что это предложение главное?

Речь идет о выделении фразы голосом. Здесь скрывается ненавязчивое, но надежное заучивание.

5. Приём «Учимся задавать вопросы разных типов» – « Ромашка Блума»

Ш есть лепестков – шесть типов вопросов.

есть лепестков – шесть типов вопросов.

Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, воспроизвести некую информацию. Применяю на традиционных формах контроля: на зачетах, при использовании терминологических диктантов и т.д.

Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что...?», «Если я правильно поняла, то...?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о...?». Целью этих вопросов является предоставление обратной связи ученику относительно того, что он только что сказал. Очень важно эти вопросы задавать без негативной мимики.

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?». В некоторых ситуациях (как об этом говорилось выше) могут восприниматься негативно – как принуждение к оправданию. В других случаях – направлены на установление причинно-следственных связей. Если учащийся знает ответ на этот вопрос, тогда он из интерпретационного «превращается» в простой. Следовательно, данный тип вопроса «срабатывает» тогда, когда в ответе на него присутствует элемент самостоятельности.

Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть элементы условности, предположения, фантазии прогноза. «Что бы изменилось в …., если бы ….?», «Как вы думаете, как будет ….?».

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или фактов. «Чем …… отличается от ……?» и т.д.

Практические вопросы. Это вопросы, направленные на установление взаимосвязи между теорией и практикой. Например: «Где вы в обычной жизни вы могли наблюдать симметрию?».

6. Приём «Тетрадь с печатной основой»

Часто применяется для структурирования и преобразования информации текста учебника при выполнении заданий «Прочитай текст учебника на стр.9, пользуясь введёнными терминами, опиши линии и заполни таблицу».

7. Приём «Инсерт»

Прием «Инсерт» – это маркировка текста по мере его чтения.

Применяется для стимулирования более внимательного чтения. Чтение превращается в увлекательное путешествие.

1. Чтение индивидуальное.

Читая, ученик делает пометки в тексте:

V – уже знал;

+ – новое;

– – думал иначе;

? – не понял, есть вопросы.

2. Читая, второй раз, заполняют таблицу, систематизируя материал.

| Уже знал (V) | Узнал новое (+) | Думал иначе (–) | Есть вопросы (?) |

| | | | |

Записи делают краткие, ключевые слова, фразы. Заполнив таблицу, учащиеся будут иметь мини-конспект. После заполнения учащимися таблицы обобщаем результаты работы в режиме беседы. Если у обучающихся возникли вопросы, то отвечаю на них, предварительно выяснив не может ли кто-то из обучающихся ответить на возникший вопрос. Этот приём способствует развитию умения классифицировать, систематизировать поступающую информацию, выделять новое.

8. Приём «Кластер»

Кластеры использую для структуризации и систематизации материала. Кластер – способ графической организации учебного материала, суть которой заключается в том, что в середине листа записывается или зарисовывается основное слово (идея, тема), а по сторонам от него фиксируются идеи (слова, рисунки), с ним связанные.

Предлагаю ребятам прочитать изучаемый материал и вокруг основного слова (тема урока) выписать ключевые, по их мнению понятия, выражения, формулы. А затем вместе в ходе беседы или ребята работая в парах, группах наполняют эти ключевые понятия, выражения, формулы необходимой информацией.

9. Приём «Ключевые слова»

Это слова, по которым можно составить рассказ или определения некоторого понятия.

10. Приём «Верные и неверные утверждения»

Универсальный прием, способствующий актуализации знаний учащихся и активизации мыслительной деятельности. Данный прием дает возможность быстро включить детей в мыслительную деятельность и логично перейти к изучению темы урока.

Стратегия формирует умение оценивать ситуацию или факты, умение анализировать информацию, умение отражать свое мнение. Детям предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений по правилу: верно – «+», не верно – «-».

11. Приём «Верите ли вы…»

Проводится с целью вызвать интерес к изучению темы и создать положительную мотивацию самостоятельного изучения текста по этой теме.

Проводится в начале урока, после сообщения темы.

12. Приём «Синквейн»

Развивает умение учащихся выделять ключевые понятия в прочитанном, главные идеи, синтезировать полученные знания и проявлять творческие способности. Структура синквейна:

Существительное (тема).

Два прилагательных (описание).

Три глагола (действие).

Фраза из четырех слов (описание).

Существительное (перефразировка темы).

Смысловое чтение, как универсальное действие формируется благодаря исползованию учителем следующих технологий, форм работы:

технологии проблемного обучения;

интерактивных технологий;

технологии критического мышления.

есть лепестков – шесть типов вопросов.

есть лепестков – шесть типов вопросов.