Тема родительского собрания "Трудности общения младших школьников с умственной отсталостью и пути их преодоления"

Цель: способствовать пополнению арсенала знаний родителей по вопросу психосоциального развития младших школьников с умственной отсталостью.

Задачи:

1. Познакомить родителей с понятием психосоциального развития.

2. Ознакомить родителей с основными затруднениями в психическом развитии ребенка.

3. Побудить родителей к совместной игровой деятельности с детьми.

Ход собрания:

Несмотря на то, что ребенок, посещает специализированное учреждение, он все равно значительную часть времени проводит в семье, поэтому родители должны продолжать работу по его обучению и воспитанию, закреплять полученные умения и навыки в домашних условиях.

Развитие наших детей характеризуется замедленностью, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу.

Затруднения в психическом развитии детей обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения), развитие всех психических процессов отличается качественным своеобразием. Структура психосоциального развития может быть выделена лишь с определенной мерой условности: ее составляют тесно переплетенные линии познавательного, эмоционального, личностного развития, которые находят отражение в социальном поведении т.е. овладение социально заданными ролями, знаниями, умениями, навыками и способами взаимодействия с другими людьми. Более просто этот процесс можно назвать обретением социальной компетентности.

Психосоциальное развитие теснейшим образом связывается с понятием социализации.

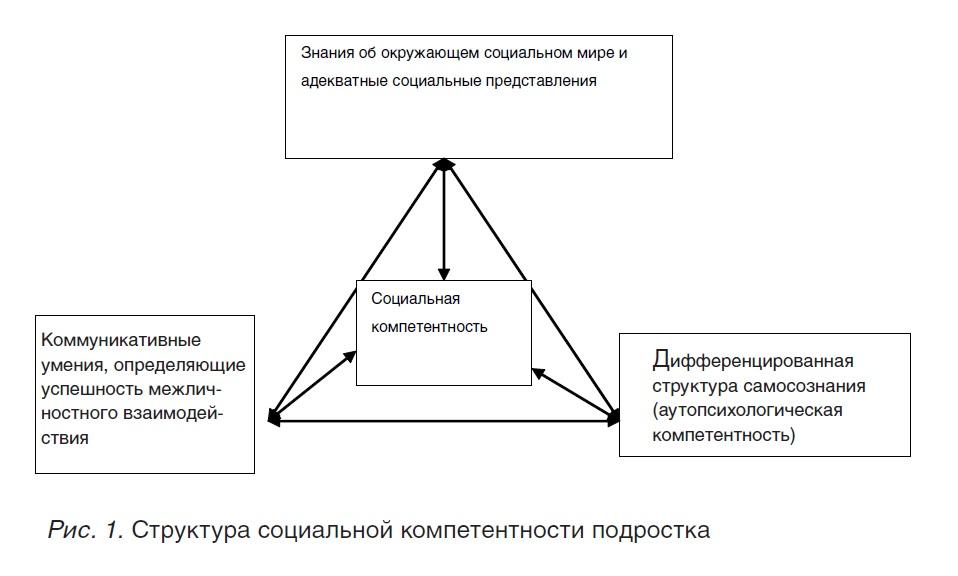

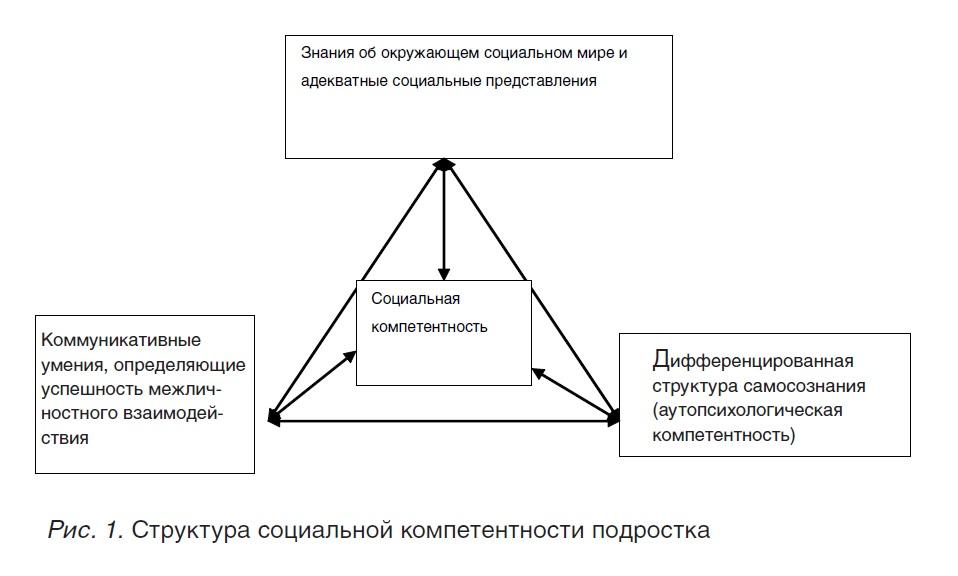

Условную модель социальной компетентности можно представить в виде треугольника, в котором все его вершины взаимосвязаны и оказывают непреходящее влияние друг на друга (схема).

Рис.1 Структура социальной компетентности

Дефицит социальных способностей трактуется как недостаток предпосылок к усвоению норм и правил социализированного поведения, а также поддержанию отношений сотрудничества с детьми и взрослыми.

| Дефицит социальных способностей |

| Легкий | Умеренный | Выраженный |

| Проявляется частыми ситуативными конфликтами с окружающими, иногда- отсутствие продуктивных контактов с ними. Если в основе лежат закрепившиеся потенциально- дезадаптирующие черты личности, это предрасполагает к его дальнейшему усугублению. | Сопровождается устойчивыми нарушениями поведения. | Констатируется при установленном расстройстве поведения. |

Более подробно мы остановимся на вопросе коммуникативных умений.

По мнению Льва Семёновича Выготского, ограниченность представлений об окружающем мире, слабость речевых контактов, незрелость интересов, снижение потребности в речевом общении представляют собой значимые факторы, обуславливающие замедленное и аномальное развитие коммуникативных умений у детей.

Коммуникация – процесс передачи информации кому-либо и способы общения, позволяющие передавать и принимать разнообразную информацию. Цель коммуникации – обеспечить понимание полученной и передаваемой информации. Это – умение общаться, быстро и чётко устанавливать контакты с людьми.

Для более успешной социализации детей необходимы следующие коммуникативные умения:

- сотрудничать;

- слушать и слышать;

- воспринимать и понимать (перерабатывать) информацию;

- говорить самому.

Коммуникативные умения, которыми должен владеть каждый ребенок

Приветствие

Для приветствия существуют специальные слова и жесты, которые используются при встрече, они подразумевают: я тебя увидел, я тебя узнал - неслучайно же формулы приветствия обычно подразумевают пожелания добра и здоровья. Формулировки эти всем нам знакомы: «Здравствуйте», «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Привет!» - и важно, чтобы ребенок с умственной отсталостью делал различие, кому можно сказать «привет», а с кем стоит поздороваться более почтительно.

Прощание

Это слова и жесты, которые мы используем, расставаясь, выражая добрые пожелания человеку. Точно так же нужно научить ребёнка с нарушением интеллекта, что «пока!» подходит для друзей и близких взрослых, а с остальными лучше прощаться «до свидания». В ответ на прощание точно также принято прощаться. Из необязательных жестов – помахать рукой, улыбнуться, наклонить голову.

Игра “До свидания – здравствуй”

Взрослый спрашивает, как можно попрощаться движением руки. Если ребёнок затрудняется ответить, взрослый показывает жест: подняв руку вверх, машет кистью (от себя). Затем со словом “до свидания” он удаляется от ребёнка, прощально помахивая рукой, а со словом “здравствуйте” приближается, протягивая к нему руки с повёрнутыми вверх раскрытыми ладонями. Пусть ребёнок включится в игру, повторяя движения и слова вместе со взрослым.

Обращение

Ребенок должен знать, что когда он чего-то от кого-то хочет: позвать ли на помощь, рассказать ли интересную историю, пожаловаться или похвалиться, - необходимо к этому человеку обратиться. Обратиться – значит, обратить на себя его внимание, чтобы человек начал внимательно слушать именно ребенка и знал, что ребенок от него чего-то хочет. Если ребенок знает имя человека, то нужно обратиться по имени. Если имя неизвестно, есть варианты посложнее: «Послушайте», «Извините», «Я хочу вам что-то сказать/спросить», «Могу я к вам обратиться?» Еще детям нужно знать, что к друзьям и близким мы обращаемся на «ты», а к остальным взрослым – на «вы». Важно, чтобы ребенок и сам отзывался на обращение, когда к нему обращаются.

Игры и упражнения на развитие умения активно слушать

Что в сундучке? Оснащение: сундучок, различные предметы.

Описание игры. На стол ставится сундучок, внутри которого находится какой – либо предмет. С помощью считалки выбирается водящий. Он заглядывает в сундучок. Остальные участники задают вопросы водящему о цвете, форме, назначении предмета, лежащего в сундучке. Водящему нужно отвечать на все вопросы словами «да» или «нет». Ребенок, который первым назовет то, что находится в сундучке, становится водящим. Педагог кладет в сундучок другой предмет, игра возобновляется.

Важное значение в развитии коммуникации имеют экскурсии на природу, в общественные места Дети многое узнают об окружающем мире и учатся общению во время прогулок и экскурсий. Содержание целевой прогулки меняется в зависимости от времени года. После окончания прогулки проводится итоговая беседа о том, что дети видели и что узнали. При этом беседа охватывает основную цель прогулки. Во время целевых прогулок собирается необходимый иллюстративный материал: ветки деревьев, листья, цветы и т.п.

Зимой дети наблюдают снег и снежинки, замерзание воды в лужах – образование льда; весной – таяние снега, образование луж и ручейков.

Целевые прогулки приучают детей к взаимопомощи, организованности, вниманию друг к другу, способствуют развитию наблюдательности, внимания и памяти.

В родительском труде, как во всяком другом, возможны и ошибки, и сомнения, и временные неудачи, поражения, которые сменяются победами. Воспитание в семье - это та же жизнь, и наше поведение и даже наши чувства к детям сложны, изменчивы и противоречивы. К тому же родители не похожи друг на друга, как не похожи один на другого дети. Отношения с ребенком, так же как и с каждым человеком, глубоко индивидуальны и неповторимы. Именно поэтому первой и основной задачей родителей является создание у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Никогда, ни при каких условиях у ребенка не должно возникать сомнений в родительской любви. Самая естественная и самая необходимая из всех обязанностей родителей - это относиться к ребенку в любом возрасте любовно и внимательно.

Итог.