| 3. Актуализация знаний. Мотивация. | Сегодня у нас немного необычный урок, урок с элементами исследования двух самых загадочных и таинственных мест на нашей планете. 1. Эти места в народе называют «глазами Земли». Определить, что это такое, вам поможет загадка: Никуда не вытекает, В своей ложе отдыхает, Зимой крышкой накрывают, Пресным в основном бывает! (слайд 3)

2. Не море, не земля,

Корабли не плавают,

И ходить нельзя (слайд 4)

Кто догадался, о чем у нас сегодня на уроке пойдет речь? -Как сформулируем тему урока? -Какую цель и задачи вы поставите перед собой на уроке? Что мы должны сегодня узнать нового? -Итак, тема урока определена – «Озера и болота» (Слайд 5), запишите тему урока и приступаем к работе. -Что вы уже знаете об озерах? -Молодцы, оказывается вы уже достаточно знаете об озерах.

| Принимают по форме и содержанию ситуации обучение и предъявления учебной задачи. Отгадывают загадки.

Формулируют тему урока, записывают в тетрадь.. Проговаривают цель урока. Намечают план работы по достижению поставленных задач. Высказывают свои мысли, опираясь на свой жизненный опыт.

| 1. Выполнение пробного учебного действия (Р). 2. Волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р). 3. Выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью(К). 4. Самостоятельное формулирование познавательной цели (П). 5. Планирование (Р). 6. Определять свое отношение к природной среде |

|

познавательного и коммуникативного взаимодействия учащихся в группах, в ходе которого происходит открытие и усвоение новых знаний, умений и способов действий. 4.Изучение нового материала

Проблемные вопросы

| -А чем озеро отличается от моря? От реки? -Молодцы, ребята, плодотворно поработали.

А теперь давайте попытайтесь сформулировать определение понятию «озеро». (слайд 6)

-А вот вам еще один вопрос: чем озёра отличаются друг от друга?

-Все ваши ответы правильные, но есть еще признаки, по которым можно классифицировать озера: по происхождению котловин, по сточности -Ребята, как вы думаете, что называется озерной котловиной?(слайд 7)

-Есть разные типы озерных котловин, и вы сейчас с ними познакомитесь. Каждый из вас получит один способ образования озерной котловины и познакомится с ним детально, заполнив одну строку в таблице по своему виду озерной котловины. -Затем расскажет всему классу о том, что узнали самостоятельно с помощью учебника (стр.117) и дополнительного материала. Все остальные ученики на основе услышанного рассказа, заполняют таблицу. Время- 3минуты. (слайд 8-17) Учитель рассказывает о происхождении тектонических котловин, вулканических озерах, карстовых, старицах. Итак, ребята у вас на партах лежат кружочки. Зеоеный-5, желтый 4, красный 3. На какой кружочек оцениваете свою работу, поднимите, пожалуйста. Физминутка Учащиеся встают из-за парт. Когда я говорю "вода", надо присесть на стул. Когда говорю "суша", надо встать со стула. Но потом эти главные слова заменяются географическими терминами или даже номенклатурой. Вместо слова "вода" ведущий может сказать "озеро", "болото", "Чёрное море", "Волга", "Лена" , Байкал, Селенга. А слово "суша" заменить на "остров», "материк", "Азия", "Кавказ", "Джомолунгма", Хамар Дабан, Австралия

Также существует множество водоемов, созданных человеком. Это пруды и водохранилища. Их часто называют рукотворными озерами. (слайд 18)

-Как вы считаете, какое озеро самое глубокое в мире? (Байкал) - Почему? -Возможно оно образовалось в трещине земной коры. 1642 м 25-30 млн лет

-Как вы считаете, как питаются озера? -дождем, снегом, подземными водами. (слайд 19) -Все отлично поработали, следуем дальше по намеченному плану.

А сейчас прошу всех открыть учебник на стр. 118 и прочитать раздел «Какая вода в озерах?». Учитель рассказывает о сточных и бессточных озерах. По степени солёности озёра бывают пресными, солёными и солоноватыми. (слайд 20, 23) -Ребята, а кто знает, как отличить по карте соленое и пресное озера? -Для подтверждения или опровержения ваших предположений откройте атлас и посмотрите условные знаки. (слайд 24) -На карте России найдите примеры соленых и пресных озер. Где чаще всего встречаются соленые озера, какую закономерность вы увидели на карте? (можно воспользоваться климатической картой в атласе)?

-Есть ли озёра в нашей местности? (слайд 25) Конечно, Еравна – это край голубых озер. В основном в нашем районе встречаются озера, так называемые, «степные блюдца». Площадь у них большая, но не глубокие. Насчитывается около 6 крупных озер и до 50 мелких озер. Сейчас я раздам карту нашего Еравнинского района, ваша задача подписать названия озер.

-Ребята, как вы думаете, может ли озеро со временем превратиться в болото? -А что такое болото? (слайд 24, 25) -Как болота обозначают на карте? -Каково значение болот на нашей планете? -Почему болото – опасное место?

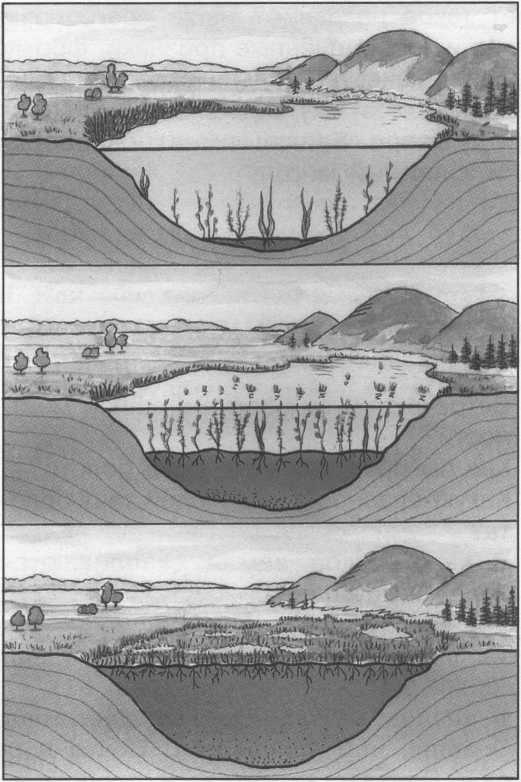

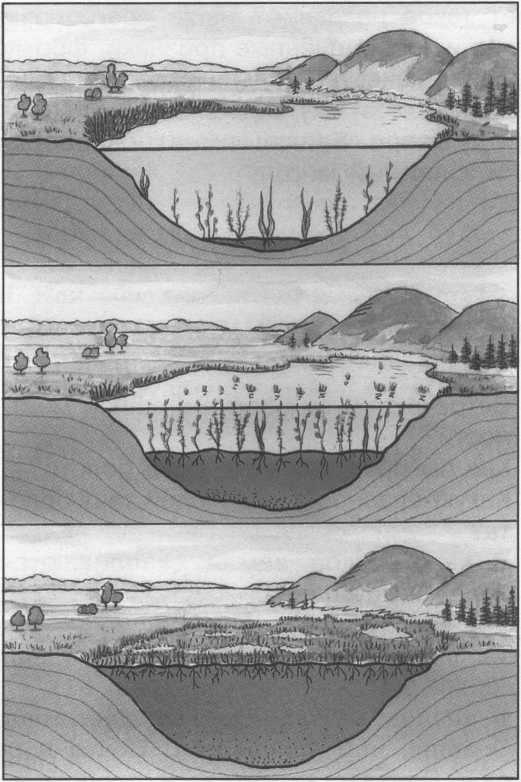

-Условия образования болот (слайд 26) Посмотрите, пожалуйста, на рисунок и прочитайте текст. Вам нужно поставить эти словосочетания в нужной последовательности этапы образования болот. Работаем в парах.

-Найдите в учебнике на стр. 119 определение понятию «многолетняя мерзлота». (слайд 28) -Как многолетняя мерзлота влияет на образование болот? | Отвечают на вопросы учителя, размышляя об отличиях этих объектов гидросферы. Отличается от моря тем, что не является частью Мирового океана. Озеро- замкнутое углубление суши, заполненное водой, не имеющее непосредственной связи с океаном. Реки начинаются с истока и заканчивается устьем.

Озеро – водоемы в природных углублениях на поверхности суши со стоячей или слабопроточной водой Озера отличаются друг от друга по глубине, площади, солености.

Это место (углубление) в котором находится озеро. Для того, чтобы сформировалось озеро, необходимы два главных условия- наличие воды и понижение в рельефе.

Выдвигают предположение о происхождении озера Байкал. Отвечают на вопросы Выдвигают предположения о способах питания озёр

Фиксируют ответы в таблицу. Открывают учебник на стр. 118 и знакомятся с отрывком §33 «Какая вода в озерах?» Выделяют главную информацию.

На карте соленые озера отмечены светло фиолетовым цветом, а пресные голубым.

Приводят примеры озер и определяют закономерность: чаще всего соленые озера встречаются во внутренних районах страны, на юге, где засушливый климат

Работают с картой.

Да, если оно начнет загрязняться и если в него не будет поступать вода из рек. Записывают определение понятия в тетрадь. Трясина засасывает человека на дно Польза болот -болото – место обитания птиц; -на болотах образуется торф; -на болотах растут ценные ягоды; -болота дают начало многим рекам; -на болотах идет очистка воды Вред болот -территория, которую нельзя использовать в сельском хозяйстве; -опасное место для жизни людей.

по описанию образования болот в учебнике на стр.119. Рассмотрев картинку на слайде, учащиеся составляют логическую цепочку возникновения болота. Составляют этапы образования болот. Соединяют прямоугольники стрелками в нужной последовательности. (Застаивается вода---- водоем зарастает-----растения по берегам сильно разрастаются ----растения отмирают и скапливаются на дне---- водоем мелеет ---- образуется болото Учащиеся выдвигают предположения.

Знакомятся с понятием «многолетняя мерзлота». Выясняют районы распространения многолетней мерзлоты Выдвигают предположения. Мерзлота является одним из факторов образования болот и озёр, так как мешает воде впитываться в горные породы. | 1.Структурирование знаний (П).

2. Анализ, обобщение (П).

3. Установление причинно−следственных связей (П).

4. Построение логической цепи рассуждений, доказательство (П).

5. Осознание ответственности за общее дело (Л).

6. Выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К).

7. Следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л).

8. Формулирование и аргументация своего мнения (К).

9. Достижение договоренности и согласование общего решения (К).

10. Волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р).

11. Внесение необходимых дополнений и корректив в план действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата (Р).

12. Поиск необходимой информации (П).

13. Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий (П).

14. Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию (Л).

15. Осуществлять самоконтроль (Р).

16. Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками

|