«Искусство единого Российского государства».

ТЕМА.

Успе́нский собо́р Моско́вского Кремля́ — православный храм, расположенный на Соборной площади Московского Кремля, входит в Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». Сооружён в 1475 – 1479 годах под руководством итальянского зодчего Аристотеля Фиораванти . Был главным кафедральным собором Русского государства вплоть до упразднения самодержавия в 1917 году. Собор является усыпальницей всех московских патриархов первого патриаршего периода, кроме Никона и Игнатия.

Зальный храм — вытянутый в плане христианский храм с нефами равной высоты, либо с несколько более высоким (но без окон) средним нефом (псевдобазилика), а также однонефный храм без трансепта.

Трансе́пт («за» и «ограда») — поперечный неф в базиликальных и крестообразных по плану храмах, пересекающий основной (продольный) неф под прямым углом.

Приде́л — либо специально выделенная часть основного здания храма, либо пристройка (обычно с южной или северной стороны) для размещения дополнительного алтаря с престолом для богослужений. Эти дополнительные компартименты могут иметь различные формы и по-разному распределяться в пространстве храма, усложняя его структуру и иногда превращая его в целый комплекс.

Шатровые храмы — особый архитектурный тип, появившийся и ставший распространённым в русском храмовом зодчестве. Вместо купола здание шатрового храма завершается шатром. Шатровые храмы бывают деревянными и каменными. Каменные шатровые храмы появились на Руси в начале XVI века и не имеют аналогий в архитектуре других стран.

Колоко́льня Ива́на Вели́кого (также известная как колокольня «Иван Великий», иногда именуется по названию основного храма — церковь Иоанна Лествичника ) — церковь-колокольня в составе архитектурного ансамбля Соборной площади Московского Кремля. Построена в 1505-1508 годах по проекту итальянского архитектора Бона Фрязина, в период до 1815 года неоднократно достраивалась, расширялась и перестраивалась. В основании заложена церковь святого преподобного Иоанна Лествичника .

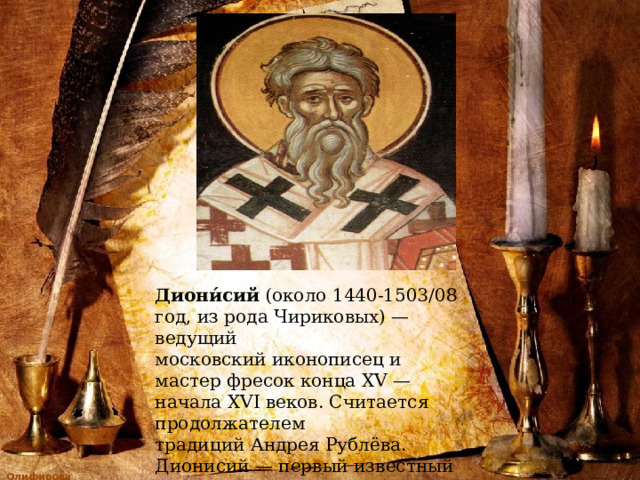

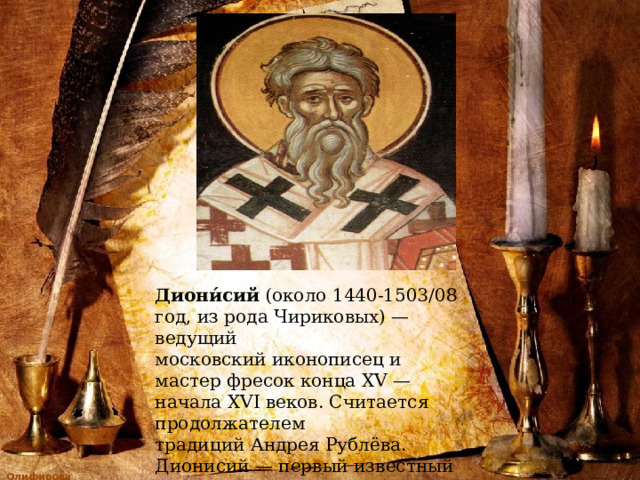

Диони́сий (около 1440-1503/08 год, из рода Чириковых) — ведущий московский иконописец и мастер фресок конца XV — начала XVI веков. Считается продолжателем традиций Андрея Рублёва. Дионисий — первый известный по документам русский иконописец светского сословия.

Диони́сий . О тебе радуется. Фреска. Начало XVI века.

Диони́сий . Покров Богоматери. Фреска. Начало XVI века.

Це́рковь Ризоположе́ния ( Церковь Положения ризы Пресвятой Богородицы, Ризоположенская церковь ) — православный храм на Соборной площади Московского Кремля, освящённый в честь ризы Пресвятой Богородицы. Был построен в 1484-1485 годах, служил молельней московских митрополитов, а с учреждением патриаршества стал домовой церковью патриархов.

Благове́щенский собо́р — православный храм Московского Кремля в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенный на Соборной площади в Москве. Был построен в 14841489 годах под руководством псковских мастеров Кривцова и Мышкина.

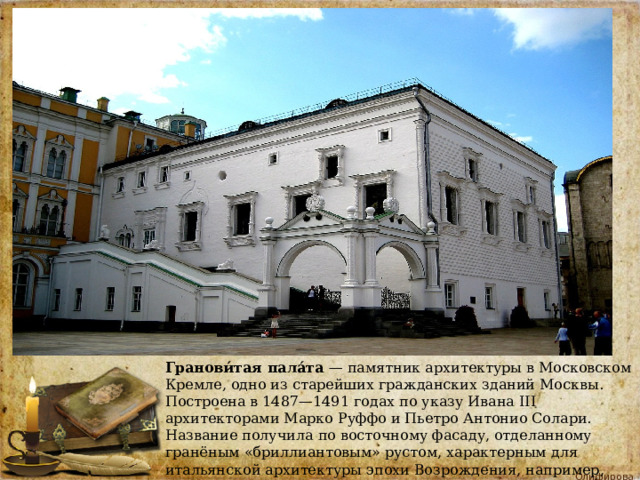

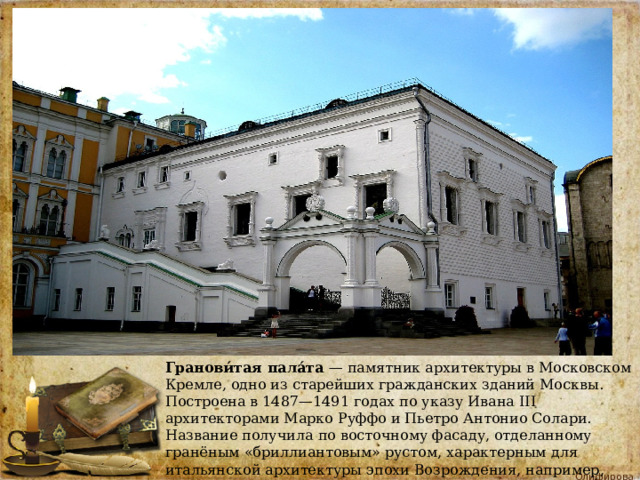

Гранови́тая пала́та — памятник архитектуры в Московском Кремле, одно из старейших гражданских зданий Москвы. Построена в 1487—1491 годах по указу Ивана III архитекторами Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари. Название получила по восточному фасаду, отделанному гранёным «бриллиантовым» рустом, характерным для итальянской архитектуры эпохи Возрождения, например, Алмазный дворец в Ферраре.

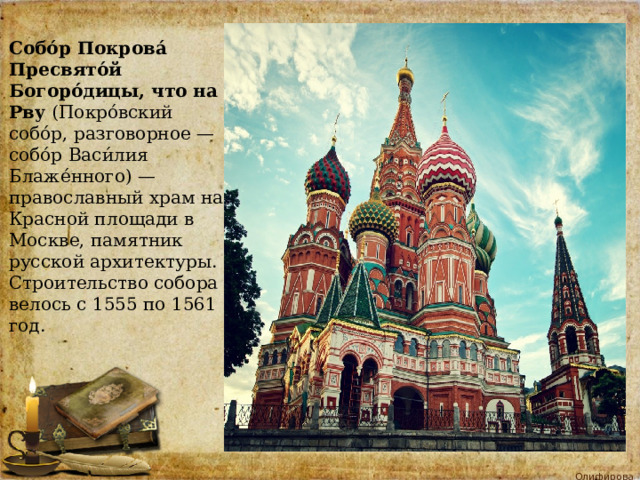

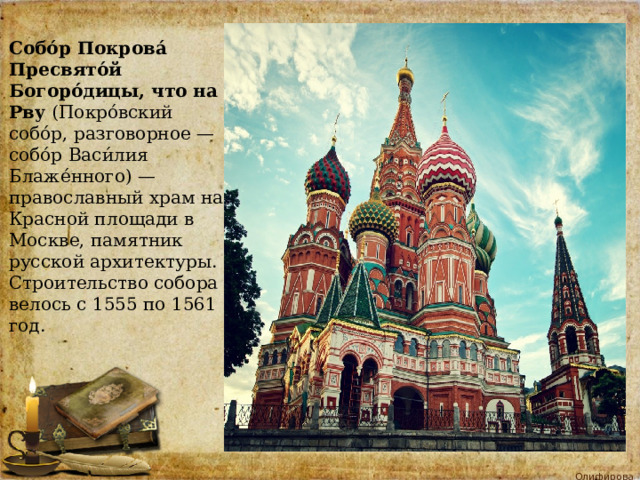

Собо́р Покрова́ Пресвято́й Богоро́дицы, что на Рву (Покро́вский собо́р, разговорное — собо́р Васи́лия Блаже́нного) — православный храм на Красной площади в Москве, памятник русской архитектуры. Строительство собора велось с 1555 по 1561 год.

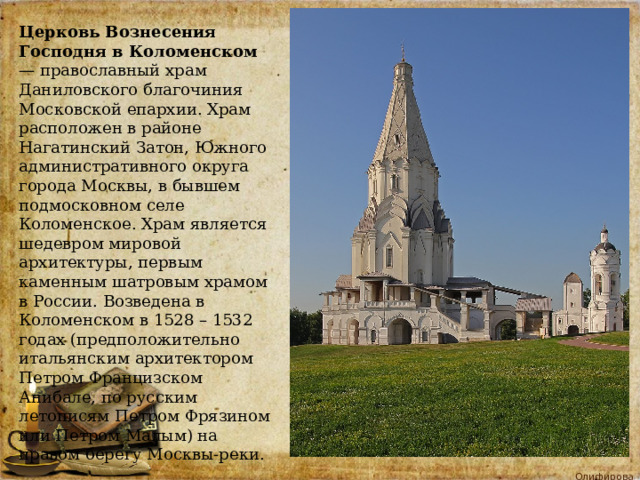

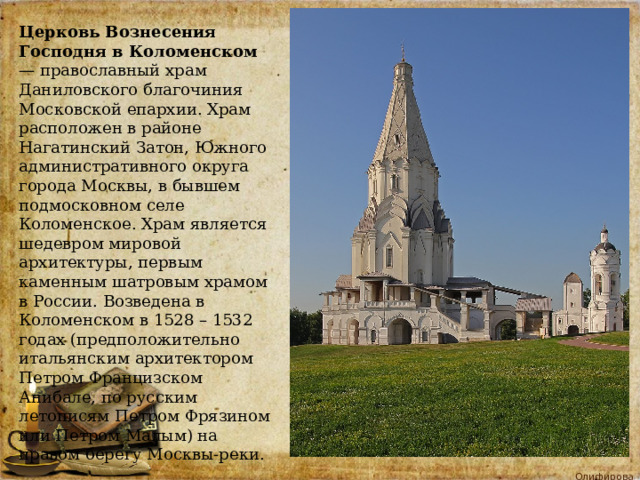

Церковь Вознесения Господня в Коломенском — православный храм Даниловского благочиния Московской епархии. Храм расположен в районе Нагатинский Затон, Южного административного округа города Москвы, в бывшем подмосковном селе Коломенское. Храм является шедевром мировой архитектуры, первым каменным шатровым храмом в России. Возведена в Коломенском в 1528 – 1532 годах (предположительно итальянским архитектором Петром Францизском Анибале, по русским летописям Петром Фрязином или Петром Малым) на правом берегу Москвы-реки.

ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ:

Годуно́вская шко́ла и́конописи (или «годуно́вские пи́сьма») — русская школа иконописи, сложившаяся в конце XVI века в стремлении возродить традиции дионисиевского искусства путём следования древнему иконописному канону. Наиболее ярко иконописная школа проявилась в ряде произведений, связанных с именем царя Бориса Годунова, отчего и получила своё название. Хотя вкладные иконы и лицевые рукописи Годуновых в Ипатьевском и в других монастырях и храмах характеризуются определённым единством стиля, выделение «годуновской школы» носит достаточно условный характер.

ОСОБЕННОСТИ:

- Канонические образы соседствуют с изображениями, свидетельствующими о поисках новых средств выражения путём обращения к разным источникам (византийские и западные произведения живописи, впечатления живой натуры).

- Многофигурные сцены с попыткой дать толпу людей в виде компактной многоголовой группы, одна композиция часто содержит несколько эпизодов.

- Сочетание плотных охряных, киноварно-красных и густых зеленовато-синих тонов.

- Заметно желание передать материальность предметов, хотя в этом направлении делаются лишь первые шаги.

- Фигуры представлены в разнообразных позах и быстрых движениях, излюбленный тип лица — с острым носиком и маленькими зоркими глазами.

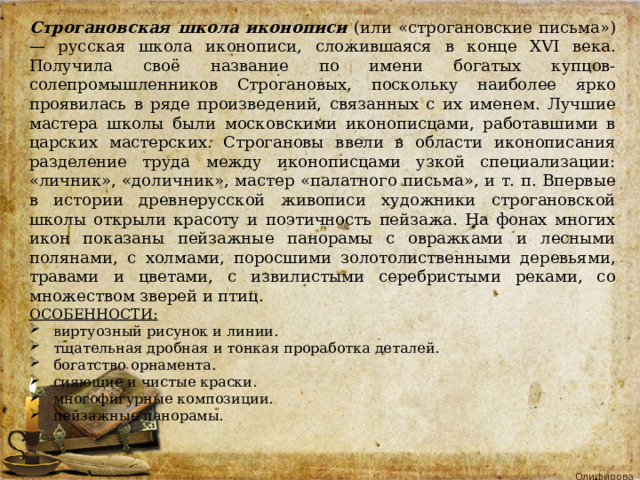

Строгановская школа иконописи (или «строгановские письма») — русская школа иконописи, сложившаяся в конце XVI века. Получила своё название по имени богатых купцов-солепромышленников Строгановых, поскольку наиболее ярко проявилась в ряде произведений, связанных с их именем. Лучшие мастера школы были московскими иконописцами, работавшими в царских мастерских. Строгановы ввели в области иконописания разделение труда между иконописцами узкой специализации: «личник», «доличник», мастер «палатного письма», и т. п. Впервые в истории древнерусской живописи художники строгановской школы открыли красоту и поэтичность пейзажа. На фонах многих икон показаны пейзажные панорамы с овражками и лесными полянами, с холмами, поросшими золотолиственными деревьями, травами и цветами, с извилистыми серебристыми реками, со множеством зверей и птиц.

ОСОБЕННОСТИ:

- виртуозный рисунок и линии.

- тщательная дробная и тонкая проработка деталей.

- богатство орнамента.

- сияющие и чистые краски.

- многофигурные композиции.

- пейзажные панорамы.

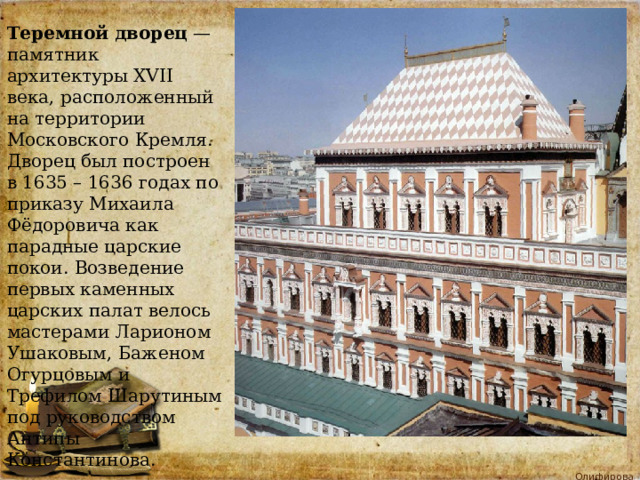

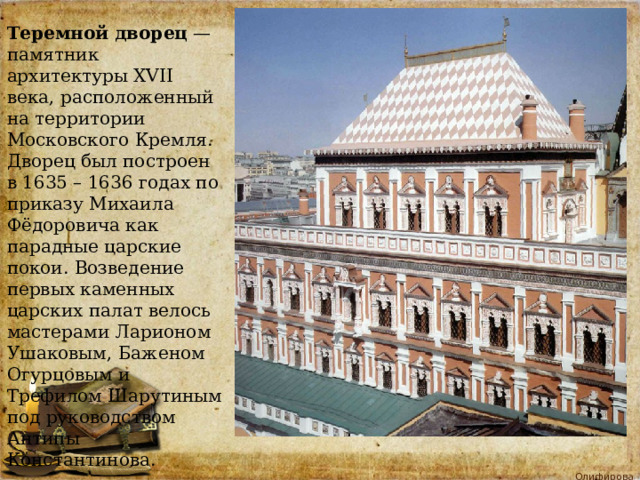

Теремной дворец — памятник архитектуры XVII века, расположенный на территории Московского Кремля. Дворец был построен в 1635 – 1636 годах по приказу Михаила Фёдоровича как парадные царские покои. Возведение первых каменных царских палат велось мастерами Ларионом Ушаковым, Баженом Огурцовым и Трефилом Шарутиным под руководством Антипы Константинова.

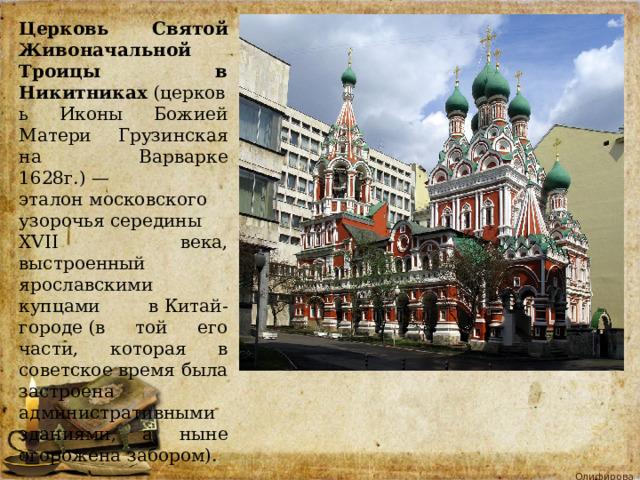

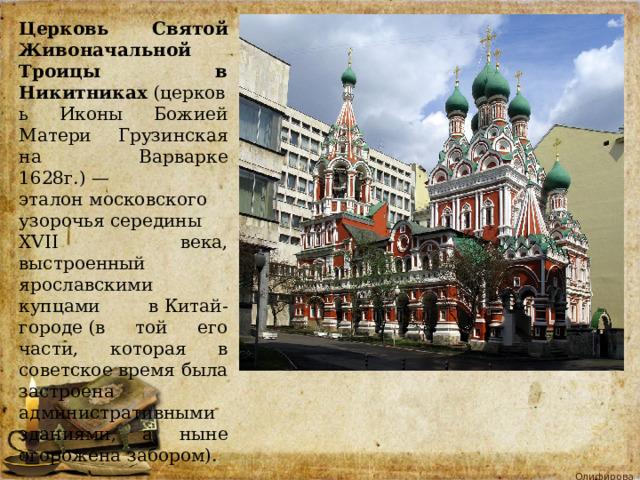

Церковь Святой Живоначальной Троицы в Никитниках (церковь Иконы Божией Матери Грузинская на Варварке 1628г.) — эталон московского узорочья середины XVII века, выстроенный ярославскими купцами в Китай-городе (в той его части, которая в советское время была застроена административными зданиями, а ныне огорожена забором).

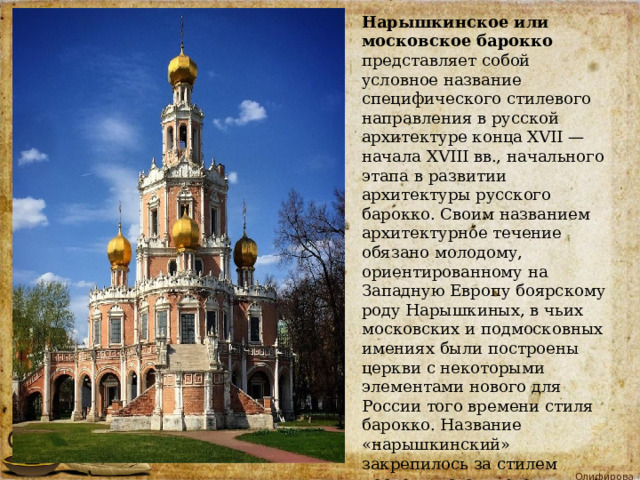

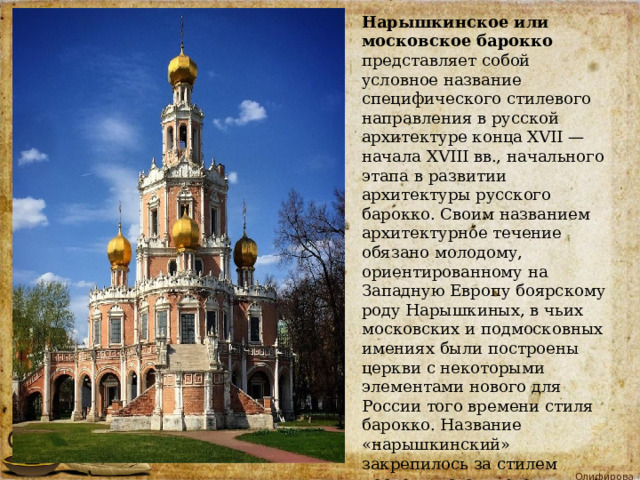

Нарышкинское или московское барокко представляет собой условное название специфического стилевого направления в русской архитектуре конца XVII — начала XVIII вв., начального этапа в развитии архитектуры русского барокко. Своим названием архитектурное течение обязано молодому, ориентированному на Западную Европу боярскому роду Нарышкиных, в чьих московских и подмосковных имениях были построены церкви с некоторыми элементами нового для России того времени стиля барокко. Название «нарышкинский» закрепилось за стилем после пристального изучения в 1920-е гг. Церкви Покрова , построенной в принадлежавших в конце XVII века Нарышкиным Филях.

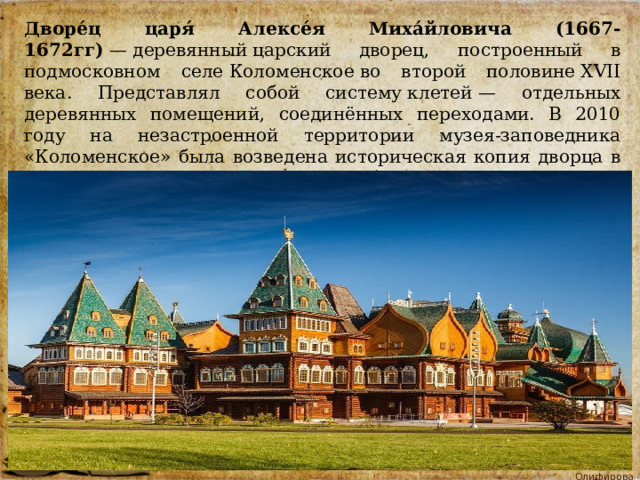

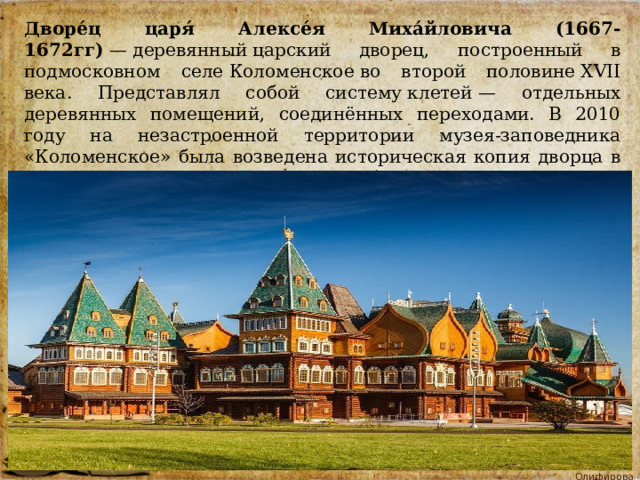

Дворе́ц царя́ Алексе́я Миха́йловича (1667-1672гг) — деревянный царский дворец, построенный в подмосковном селе Коломенское во второй половине XVII века. Представлял собой систему клетей — отдельных деревянных помещений, соединённых переходами. В 2010 году на незастроенной территории музея-заповедника «Коломенское» была возведена историческая копия дворца в натуральную величину, фасады и общая планировка которой точно повторяют исходное сооружение XVII столетия.

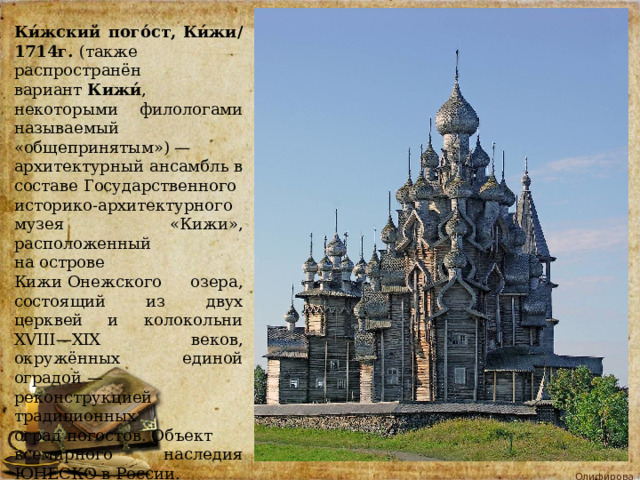

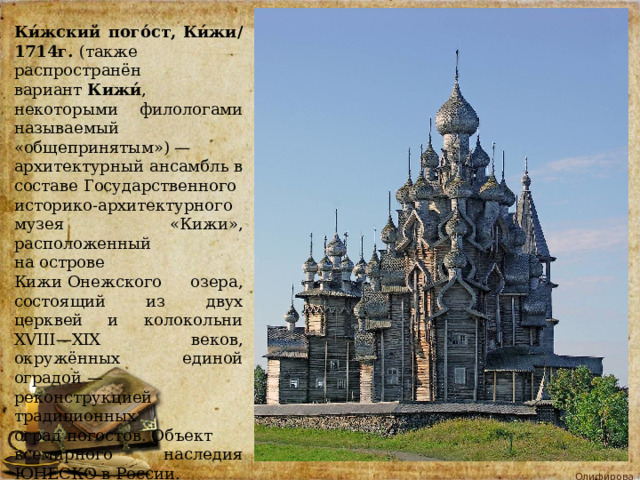

Ки́жский пого́ст, Ки́жи/ 1714г. (также распространён вариант Кижи́ , некоторыми филологами называемый «общепринятым») — архитектурный ансамбль в составе Государственного историко-архитектурного музея «Кижи», расположенный на острове Кижи Онежского озера, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII—XIX веков, окружённых единой оградой — реконструкцией традиционных оград погостов. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО в России.

Парсу́на («личность», «особа») — ранний «примитивный» жанр портрета в Русском царстве, в своих живописных средствах находившийся в зависимости от иконописи. Первоначально синоним современного понятия портрет вне зависимости от стиля, техники изображения, места и времени написания, искажение слова «персона», которым в XVII веке назывались светские портреты.

Симон (Пимен) Фёдорович Ушаков (1626г.— 25 июня 1686г.) — русский московский иконописец и график.

РАБОТЫ : Богоматерь Новоникитская", "Икона Преподобного Никона Радонежского", "Сергий Радонежский" , 1669г., «Богоматерь Елеуса Киккская», 1668г., «Богоматерь Елеуса Киккская», 1675г., "Архангел Михаил, попирающий дьявола" ,1676г., "Тайная вечеря", "Филипп, Митрополит Московский и всея Руси", " Троица", 1677г., " Иоанн Богослов в молчании", 1673г., "Спас Вседержитель", 1668г., "Архангел Гавриил", "Богоматерь Владимирская с избранными святыми", 1660г., "Голгофский крест", 1651г., "Христос Эммануил", "Троица Живоначальная", "Николай Чудотворец".

Симон Фёдорович Ушаков.

Насаждение древа Государства Российского. 1668г.