21

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской области

«Толмачевская СОШ №61»»

Тема: «История развития русского языка»

Выполнили: Сойко Алина и

Чурина Инна

ученицы 7 Б класса

Руководитель: Болгарова Н.Н.,

учитель русского языка и литературы

с. Толмачево, 2022 год.

Вид проекта: исследовательский

Этапы работы над проектом:

Подготовительный этап (эксперимент)

Поиск информации.

Написание статьи.

Творческая работа (классный час, буклеты, план мероприятий, сценарии мероприятий, листовки)

Выводы.

Оформление работы.

Аннотация

В проекте представлены самостоятельные научные исследования теории и практики русского языка, содержащие методы наблюдения, анкетирования учащихся, изучения и обобщения информации.

Целью проекта является выявление этапов развития русского языка, его роли в сохранении национальной идентичности.

Осуществлен системный анализ причинно-следственных связей по выявлению подмены менталитета русского человека. Описаны взаимосвязи языка с культурой, мышлением человека, намечены пути постепенного приобщения учащихся и родителей, педагогов к сбережению тысячелетнего лингвистического и литературного опыта. Научное исследование рекомендовано для школьников, педагогов, а также для всех граждан нашей страны, интересующихся вопросами живого русского слова.

Проблема утрачивания русского менталитета обществом еще не осознана, поэтому ученые не имеют конструктивного подхода к ее решению, но мы видим явное осознание проблемы духовенством, которое уже начало работу с молодежью в данном направлении, но охват, к сожалению, очень мал. Так как же еще современную молодежь привлечь к сбережению национальной идентичности, главное, какими средствами вызвать осознание этой необходимости в них самих, чтобы бездуховность не привела к оскудению нашего родного русского языка.

Мы предлагаем в своем проекте ряд мероприятий, которые будут только началом в решении столь глобальной проблемы.

В связи с мировым прогрессом в развитии науки и техники в русский язык приходит огромное количество заимствованных слов. Как следствие интенсивного использования иноязычных слов молодежью, происходит подмена понятий.

На основе этого осмысления мы решили провести эксперимент, состоящий из анкетирования. В нем приняли участие учащиеся из 5-9 классов, которым были заданы 8 вопросов на тему истории русского языка и его влияния на национальную самобытность.

Эксперимент:

В школе приняли участие в опросе 78 человек из 5-9 классов. Вот вопросы на которые отвечали учащиеся:

Кто является создателем первой славянской азбуки?

Знаете ли вы историю развития русского языка?

Какие исторические события влияли на реформы русского языка?

Когда совершена последняя реформа в орфографии?

Необходима ли реформа в лингвистике современному русскому языку?

Что такое национальная идентичность?

Влияет ли заимствование моды, культуры, лексики у других народов на русскую самобытность, самосознание?

Как влияет чужая культура на нашу?

Результаты эксперимента (анкетирования) показали, что

46% учащихся не знают, кто создал первую славянскую азбуку;

67% учащихся не знают историю развития русского языка;

77% учащихся не знают, какие исторические события влияли на реформы русского языка;

92% учащихся не знают, когда совершена последняя реформа в орфографии;

94% учащихся считают, что в стране назревает реформа и она будет связана с облегчением письменной и устной речи, вариативным написанием и произношением слов.

5% учащихся имеют представление о понятии национальной идентичности;

40% учащихся считают, что заимствование у других народов моды, культуры, лексики влияет на русскую самобытность, самосознание;

90% не имеет представления как влияет чужая культура на нашу и в чем это проявляется.

Результаты анкетирования показали, что большинство учащихся не знает историю русского языка, и тем более не имеет представления о связи культуры, языка и мышления человека.

Из-за таких отрицательных результатов мы решили создать исследовательский проект, его темой стала «История развития русского языка»

Проблема: в связи с мировым прогрессом в развитии науки и техники в русский язык приходит огромное количество заимствованных слов, хотя он способен бесконечно обогащать себя за счет собственных ресурсов. Как следствие интенсивного использования иноязычных слов молодежью, наблюдается тенденция искажения мышления русского человека, что может привести к утрате национальной идентичности.

Задачи проекта:

- Заинтересовать в истории развития русского языка;

- Познакомить учащихся школы с историей русского языка;

- Детально разобрать эволюцию русского языка;

- Пропагандировать необходимость изучения русского языка;

- Привлечь внимание к ценности родного языка;

- Определить роль русского языка в истории России и в национальном самосознании;

- Рассмотреть взаимосвязь культуры, истории, языка и отражение их в менталитете русского человека;

- Наметить план мероприятий по сохранению русского языка на уровне школы, района.

Объект исследования: Русский язык.

Предмет исследования: Зависимость национальной идентичности от языка.

Гипотеза: Знания о прошлом русского языка помогут развивать и сохранять культурные особенности родной речи и обеспечить целостность традиций народа.

Ожидаемые результаты: Заинтересованность молодежи в сохранении исконно русских языковых, культурных традиций.

Значение ожидаемых результатов: Заинтересованность молодежи в сохранении русских традиций поможет вызвать чувство гордости за народ, патриотизм, подъем социальной активности, обеспечивающий незыблемость национальной идентичности.

Главная идея проекта: XXI век стал веком информатизации и автоматизации, появление новой техники, развитие информационных технологий и внедрение их в различные отрасли, порождает новые слова, и, чтобы не заимствовать массово их у других языков, искажая менталитет человека и подвергая утрате русского самосознания, стоит лучше разобраться в истории эволюции нашего языка и придумать им аналоги в рамках сохранения языковых традиций.

1. Русский язык и его корни

1.1. История возникновения русского языка

Современные лексические и грамматические нормы русского языка появились в результате продолжительного взаимодействия разных восточнославянских диалектов, существовавших на великорусской территории, и церковнославянского языка, который возник как следствие адаптации первых христианских книг.

Восточнославянский, так же известный как древнерусский язык, в XIV-XV веках явился основой для формирования русского, украинского и белорусского языков, однако диалектические особенности, благодаря которым они столь сильно различаются, появились несколько раньше.

Около 6 тысяч лет назад жил народ, который считается носителем праиндоевропейского языка. Где он жил в точности – это на сегодня предмет ожесточенных споров историков и лингвистов. В качестве прародины индоевропейцев называют степи Восточной Европы и Переднюю Азию, и территорию на границе между Европой и Азией, и Армянское нагорье. В начале 80-х годов прошлого века лингвисты Гамкрелидзе и Иванов сформулировали мысль о двух прародинах: вначале было Армянское нагорье, а затем индоевропейцы перебрались в причерноморские степи.

Началом древнерусского периода принято считать процесс обособления восточных славян из общеславянского единства и появление первых восточнославянских языковых черт (VI—VII века). Основная часть этого периода (IX—XIV века) приходится на эпоху формирования, развития и распада древнерусского языка, сложившегося на базе восточных праславянских диалектов.

В отличие от церковнославянского, древнерусский язык представлен меньшим числом памятников — в основном это частные письма на бересте (из Новгорода, Смоленска, Звенигорода-Галичского и других городов) и отчасти документы юридического и делового характера древнерусского языка отмечается в созданных на Руси. Древнерусские памятники написаны кириллицей, текстов на глаголице не сохранилось

Общеславянское единство сохранялось до VI-VII века нашей эры. Когда из общего славянского массива выделились носители восточнославянских диалектов, начал формироваться древнерусский язык, ставший предком современного русского, белорусского и украинского языков. Древнерусский язык известен нам благодаря многочисленным памятникам, написанным на церковнославянском языке, который можно рассматривать, как письменную, литературную форму древнерусского языка. Кроме того, сохранились и письменные памятники – берестяные грамоты, граффити на стенах храмов – написанные на повседневном, разговорном древнерусском языке.

Старорусский (или великорусский) период охватывает время с XIV по XVII века. В это время русский язык окончательно выделяется из группы восточнославянских языков, в нем формируются фонетические и грамматические системы, близкие к современным, происходят другие изменения, в том числе – складываются диалекты. Ведущим среди них становится «акающий» диалект верхней и средней Оки, и, в первую очередь – московский говор. Происходят такие языковые изменения, как

изменение е в о после мягких согласных перед твёрдыми:

окончательное формирование системы оппозиций твёрдых / мягких и глухих / звонких согласных;

замена согласных ц, з, с в формах склонения на к, г, х (рукѣ, ногѣ, сохѣ вместо руцѣ, нозѣ, сосѣ);

утрата категории двойственного числа;

утрата формы звательного падежа, которая стала заменяться формой именительного падежа (брат!, сын!),

появление и широкое распространение флексии -а у существительных в форме именительного падежа множественного числа (города, дома, учителя)

Русский язык, на котором мы сегодня разговариваем, начал складываться с XVII столетия. В его основе – московский говор. Решающую роль для формирования современного русского языка сыграли литературные произведения Ломоносова, Тредиаковского, Сумарокова. Ломоносовым же была написана первая грамматика, закрепляющая нормы литературногорусского языка. Все богатство русского языка, сложившееся из синтеза русских разговорных, церковнославянских элементов, заимствований из других языков нашло отражение в произведениях Пушкина, которого и считают создателем современного русского литературного языка.

Итак, в истории русского языка выделяются три основных периода:

1.2. Вклад Ломоносова в русский язык и литературу

Ломоносов много сделал для русского языка и литературы. Сюда направлены чисто ученые труды Ломоносова, относящиеся к области русского литературного языка и русского стихосложения. Важнейшими трудами этого рода Ломоносова были: «Российская грамматика», «Рассуждение о пользе книги церковной в российском языке» и «Письмо о правилах российского стихотворства, или Рассуждение о нашей версификации».

Изучая живой русский язык, Ломоносов все разнообразие русских наречий и говоров сводит к трем группам или наречиям, «диалектам»:

1) Московское 2) Северное или приморское 3) Украинское или малороссийское.

Ломоносов намечает три таких оттенка или «штиля»: «высокий», «средний» и «низкий». Введение «штилей» отчасти было практически необходимо.

Наша новейшая орфография в наиболее существенных чертах создана Ломоносовым. Развивая, совершенно самостоятельно, мысль Тредьяковского о тоническом стихосложении, Ломоносов внес в это дело поэтическое дарование, которого совершенно был лишен Тредьяковский. “Русская грамматика” Ломоносова , его «Рассуждение о пользе книг церковных».

Первые поэтические произведения Ломоносова были присланы им еще из-за границы, при «Отчетах» в академию наук: французский перевод в стихах «Оды Фенелона» и оригинальная «Ода на взятие Хотина» (1739). В сущности этим начиналась новая русская литература, с новыми размерами стиха, с новым языком, отчасти и с новым содержанием. Славу поэта Ломоносов приобретает лишь по возвращении своем из-за границы; оды его с этого времени быстро следует одна за другой, одновременно с обязательными для него переводами на русском языке различных «приветствий», писавшихся по-немецки академиком Штелиноле Истиным поэтом Ломоносов был в тех случаях , когда в стихах касался «любезного отечества». Это именно и придавало в его глазах цену его поэтическим произведениям, повышало их над «бедным рифмичеством».

1.3. Вклад А.С. Пушкина в развитие русского языка

Русский язык Пушкин оценивал как неисчерпаемо богатый, открывающий перед писателем неограниченные возможности его художественного использования. В статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825 г.) он писал: «Как материал словесности язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи... Главной теоретической проблемой, разрабатываемой Пушкиным с неослабным вниманием и большой глубиной, является проблема народности литературного языка.

Уже в ранних своих заметках и набросках Пушкин указывает на народный язык как основной источник литературного языка: «Есть у нас свой язык; смелее! — обычаи, история, песни, сказки — и проч.» (1822 г.). Позднее он снова и снова подчеркивает это основное, исходное положение своих взглядов на развитие литературного языка: «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному» (Из чернового наброска «О поэтическом слоге», 1828 г.).

Замечательно, что в отличие от таких деятелей прошлого, как Тредиаковский и Сумароков, и таких своих современников, как Карамзин, выдвигавших положение о сближении литературного языка с разговорным (причем имелся в виду разговорный язык образованного дворянства, узкого, ограниченного круга людей), Пушкин выдвигает и утверждает положение о сближении литературного языка с народным языком в самом широком смысле этого слова,, положение о народной основе литературного языка.

Обосновывая теоретически и разрабатывая практически это положение, Пушкин в то же время понимал, что литературный язык не может представлять собой только простую обработку народного, что литературный язык не может и не должен избегать всего того, что было накоплено им в процессе его многовекового развития, ибо это обогащает литературный язык, расширяет его стилистические возможности, усиливает художественную выразительность. В «Письме к издателю» (1836 г.) он формулирует эту мысль с предельной четкостью и сжатостью:

«Может ли письменный язык быть совершенно подобным разговорному? Нет, так же, как разговорный язык никогда не может быть совершенно подобным письменному... Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка».

Самое существенное, самое главное, что было сделано Пушкиным в области развития русского языка:

основой русского литературного языка стал общенациональный, народный язык.

произошло слияние книжно-литературного языка с языком живым, разговорным.

созданный Пушкиным литературный язык включил все разнообразные языковые пласты и стили, оформившиеся ранее в ходе развития русского языка, заключавшие в себя что-либо ценное для обогащения русского языка.

литературный язык, «созданный» Пушкиным, и стал тем «великим, могучим, правдивым и свободным», на котором мы говорим и пишем в наше время.

1.4. Структура современного русского языка

Структура современного русского языка имеет ряд особенностей, отличающих его от других языков мира. Русский язык — флективный, то есть в нем существуют флексии. Флексия — часть слова (окончание), выражающая грамматическое значение при словоизменении (склонении, спряжении). Это синтетический язык: в слове объединены и лексическое, и грамматическое значения.

Стандартно выделяется 10 основных частей речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, частица, междометие. Как отдельные части речи выделяются слова категории состояния (как группа наречий), причастия и деепричастия (как особые формы глагола), звукоподражания (рассматриваются вместе с междометиями), модальные слова (как вводные элементы в предложении).

Части речи делятся на две группы: самостоятельные и служебные. Самостоятельные части речи называют предметы, качества и свойства, количество, состояние, действие либо указывают на них (имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие, слово категории состояния). Служебные части речи выражают грамматические отношения либо участвуют в образовании форм других слов (предлог, союз, частица).

Главный принцип русской орфографии, называемый в лингвистике чаще всего фономорфологическим, предполагает буквенную передачу значимых частей слова — морфем (корней, приставок, суффиксов), причем морфема пишется одинаково, независимо от позиционных фонетических изменений.

Русская фонетическая система состоит из 43 фонем. Это 6 гласных: [а], [э], [и], [ы], [о], [у]; 37 согласных: [б], [б'], [в], [в'], [г], [г'], [д], [д'], [ж], [з], [з'], [j], [к], [к'], [л], [л'], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [р], [р'], [с], [с'], [т], [т'], [ф], [ф'], [х], [х'], [ц], [ч'], [ш], [щ], [ж':].

По правилам русского языка глухие фонемы перед звонкими озвончаются, звонкие перед глухими оглушаются. Кроме того, на конце слов могут встречаться только глухие согласные, так как конец слова считается слабой позицией. Наиболее изменчивой фонемой считается о. Как таковая она встречается только в сильной позиции (под ударением). Во всех остальных случаях она редуцируется. В процессе речи происходит чередование звуков, это очень распространенная особенность русского языка как для гласных, так и для согласных звуков.

2. Русский язык в современном обществе

2.1.Молодёжный сленг

Молодежный сленг - особая форма языка. С определенного возраста многие из нас окунаются в ее стихию, но со временем как бы "выныривают" на поверхность литературного разговорного языка.

Тем не менее, являясь элементом наших рутинных будней, он самонадеянно занимает особое место в произведениях современных писателей, летописцев XXI века. На самом деле, сленг невозможно не вставить в современные рассказы, так как с помощью использования сленга говорящий может наиболее полно и свободно выражать свои чувства и эмоции.

Механизм формирования сленговых систем молодежной речи основан на заимствованиях. Например, слово "мем" в отличие от первоисточника «шутка» в молодежном сленге имеет совершенно новый смысл, обозначая светскую жизнь. Внешние источники пополнения в молодежной речи в настоящее время почти исчерпываются английскими варваризмами. Почти каждый из англоязычных экзотизмов молодежной речи представляет собой проявление стеба – иронической игры, эпатажа, шутки, пародирования английского прототипа (например, олдовые мэны, фэйсом об тэйбл, мем,фрик, олдфаг, кринж, троллинг,лол, кек)

Сленг – слова, живущие в современном языке полноценной жизнью, но считающиеся нежелательными к употреблению в литературном языке.

Также сленг применяется в том случае, если говорящему откровенно лень говорить какие-либо длинные слова (Кринж – содрогаюсь от отвращения)

Все современные подростки России пользуются сленгом, а иногда даже и маленькие дети и взрослые.

2.2. Русский язык в сети Интернет

Итак, рассмотрим, из чего же все-таки состоит язык сети Интернет. На схеме четко видно, что он разделяется на множество частей, таких как:

• Неологизмы;

• Жаргонизмы;

• Смайлы;

• Аббревиатуры;

• Варваризмы;

• Вульгаризмы;

• Простые заимствования.

В сети Интернет также присутствует сленг, который стал неотъемлемой частью некоторых социальных сетей (Вконтакте, Твиттер, Инстаграм, Одноклассники и др.)

В сообщениях люди используют ненормативную лексику, стараясь выразить своё мнение понятно и быстро.

Каждому из нас довольно часто приходиться писать сообщения в социальных сетях. И даже самые грамотные и образованные люди в смс-сообщениях делают ошибки, преднамеренно пропуская знаки препинания или заменяя буквы в словах.

Таким образом, можно сделать вывод, что почти каждый человек нынешнего поколения говорит неправильно, либо с ошибками.

2.3. Русский язык за рубежом

Русский язык всегда был одним из ведущих мировых языков. По последним данным русскоговорящих людей по всей Земле свыше миллиона! Русский принадлежит к тем языкам, знание которых отвечает интересам практических всех государств. К примеру, в Чехии, русский язык для обучения выбирают больше школьников, чем французский, а в Болгарии русский язык с 14-го по популярности по изучению в школах переместился на второе место. И как отмечают эксперты, в ближайшие годы популярность русского языка будет только возрастать.

Поддержанию интереса к русскому языку и культуре в странах Западной Европы в определенной мере может способствовать русскоязычная община, сформировавшаяся из нескольких волн эмиграции. Ее численность составляет, по нашим подсчетам, 4,3 миллиона человек, наибольшая часть из которых проживает в Германии, Франции, Греции, Великобритании, Португалии, Испании.

3. Исследовательская часть

3.1. Примеры общения в сети Интернет

В ходе поиска информации для проекта, мною было выявлено около 20 орфографических ошибок в текстах разных статей Интернета. Например:

«Тынденция» в научной статье – большая ошибка. Вероятно, автор очень спешил написать этот текст и допустил такую ошибку. Правильно пишется тенденция (Словарное слово).

«Это лексическая еденица (как отдельное слово, так и словосочетание)» (Приложение 3)

А это ещё одна ошибка, гуляющая по просторам интернета. Правильно пишется единица (проверочное слово – единый)

«Сегодня жаргонизм – это не только общение в усной форме». Правильно пишется устной (из уст)

«Предлог это служебная часть речи, выражающая отношения имён». Хоть это и не орфографическая ошибка, но я всё равно хочу её вставить сюда. Правильное применение пунктуации: Предлог – служебная часть речи.

«Лексика, которую молодёж использует в социальных сетях» (Приложение 7)

Автору статьи должно быть стыдно, ведь он говорит про русский язык, где допускает ошибку. Правильно пишется молодёжь.

Ошибки бывают и такие. Это не норма!

4.Практическая значимость проекта.

Так как же современную молодежь привлечь к сбережению русского языка, главное, какими средствами вызвать осознание этой необходимости в них самих?

Мы предлагаем ряд мероприятий, которые будут только началом в решении столь глобальной проблемы:

Создание буклетов;

Социальная реклама;

План мероприятий и полные готовые сценарии к ним (авторские, собственного создания) на Неделю сохранения русского языка в школе, в рамках празднования Дня славянской письменности (ежегодно предпоследняя неделя мая).

Перечень видеоресурсов для использования классными руководителями на классных часах и родительских собраниях;

Листовки по исконной лексике.

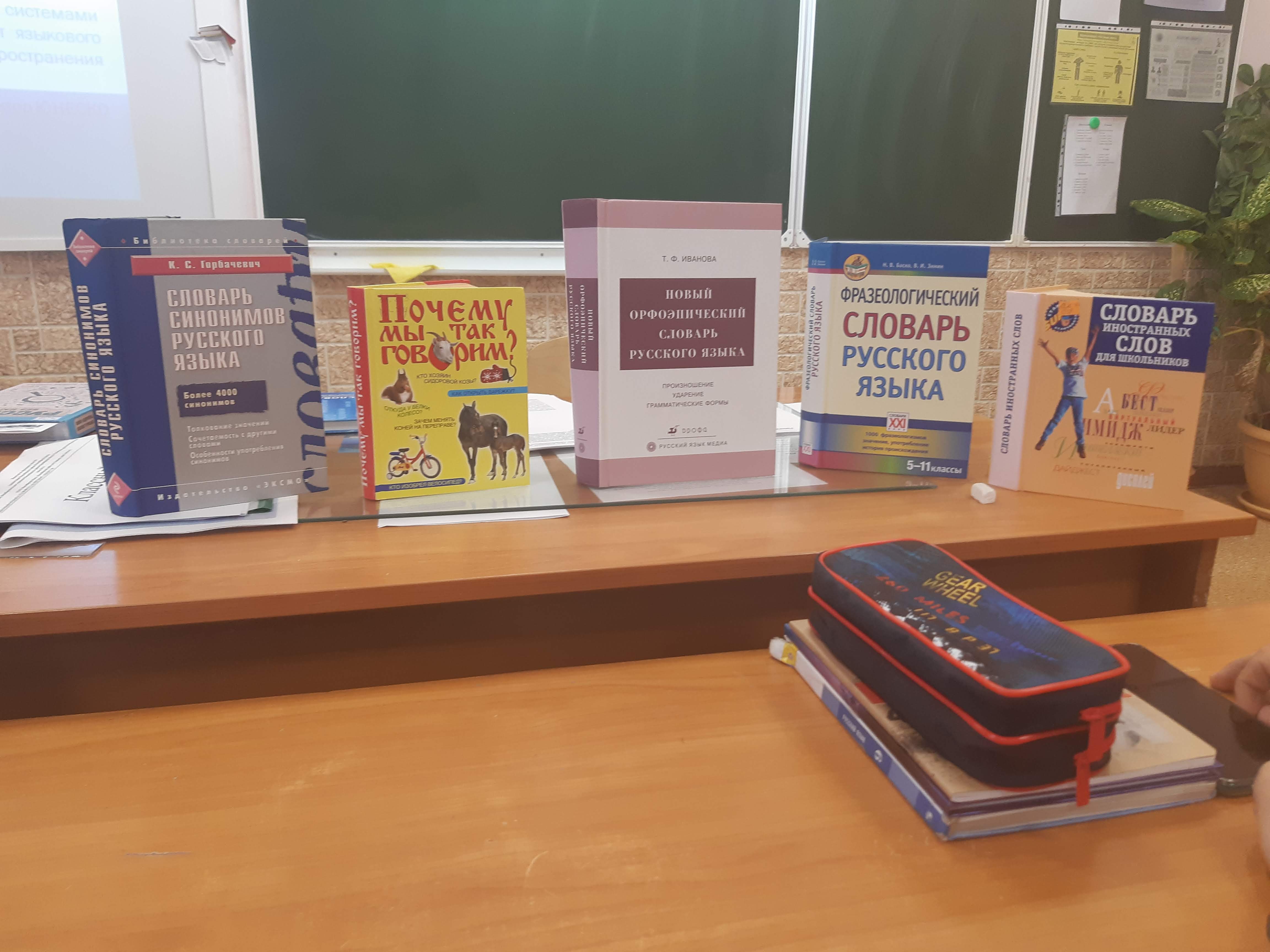

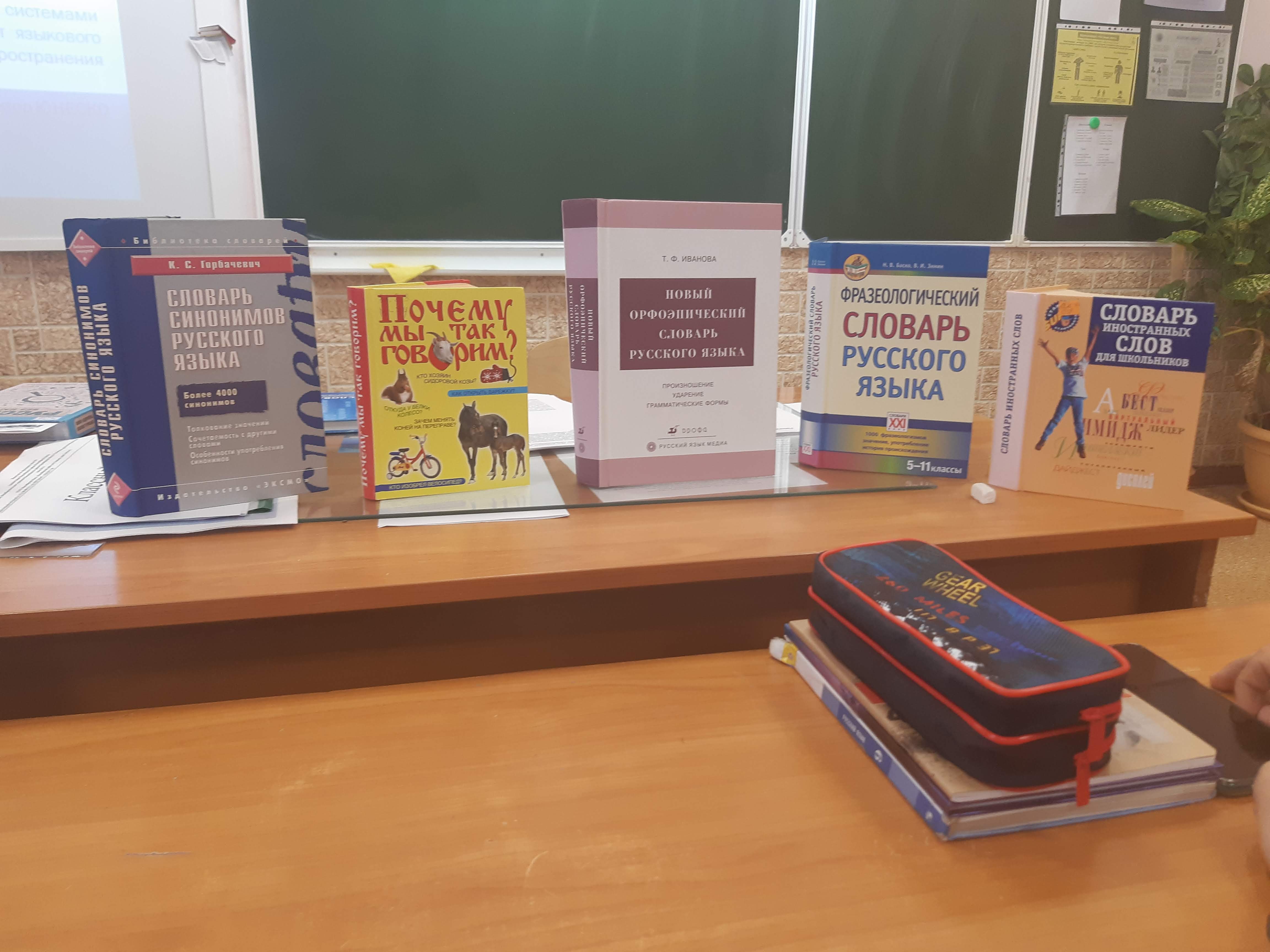

Выставки в библиотеке

Ежегодные ученические чтения, посвященные русскому языку, классической литературе. По итогам чтений Круглый стол для утверждения в школе на год ряда мероприятий, способствующих сохранению русского языка.

Конкурс авторских стихотворений, посвященных традициям, культуре, языку русского народа.

Фестиваль народного творчества «Здесь русский дух….Здесь Русью пахнет!», целью которого станут разные творческие выступления школьников, выставки ремесленного мастерства, объединенные темой «Русская культура, традиции, язык – ценность нашей самобытности».

8 сентября традиционно в нашей школе отмечается День Грамотности. В 2021 году вэтот день были проведены словарные уроки, уроки грамотности, конкурсы и викторины на знание русского языка. А также учащиеся имели возможность ответить на вопросы теста и проверить свои знания. В библиотеке была организована выставка словарей, справочников, сборников упражнений по русскому языку, культуре речи.

В 9 «В» классе прошла Викторина «Будь грамотным – будь успешным». Перед проведением викторины учащимся было рассказано о Международном дне грамотности и показана презентация. Ребята узнали о тех возможностях, которые дает грамотность, поделились мыслями друг с другом о том, что в современном мире изучение родного языка – это старт в будущее. В заключении ребятам был предложен обзор новых книг Юлии Андреевой «Русский без нагрузки» (книга им очень понравилась) и Ирины Ливинской «Словарь региональной лексики и народных топонимов города Новосибирска».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее:

Русский язык – воистину могучий язык, он отражает историю русского общества, изучая язык, мы узнаем прошлое нашей страны.

Если углубиться в изучение языка, то можно узнать интересные факты из истории развития русского языка, узнать о происхождении слов и выражений, понять связь всех родственных языков.

Изучая информацию в Интернете, мы узнали, как сильно изменился язык со времен Пушкина и Гоголя, но это язык, на котором мы говорим и будем говорить всю жизнь.

Во время поиска материала для проекта в статьях сети Интернет было выявлено около двадцати орфографических ошибок в тексте, а также пунктуационных и грамматических.

Русский язык сейчас заметно деформируется, теряет идентичность с предшествующим своим видом. Оставаясь самим собой во всех сущностях, он эволюционирует явно быстрее, чем положено.

Таким образом, гипотеза о том, что язык меняется с течением времени, подтвердилась.

Так давайте же и мы, русские люди, которым выпало на долю счастье по рождению знать наш язык, изучать его глубоко и пристально, по – настоящему, чтобы наша речь была достойна его великой истории.

А вот несколько фотографий, которые были сделаны во время мероприятий по изучению и сохранению русского языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анастасьев Н. Творчество Эрнеста Хемингуэя. // М., Просвещение, 1981г.

2. Береговская, Н.В. «Молодежный сленг: формирование и функционирование. Вопросы языкознания». Москва, 1996г.

3. Гиленсон Б. Эрнест Хемингуэй. Книга для учащихся старших классов // М., Просвещение, 1991г.

4. Денисова Т. Секрет Айсберга //М., Литературная учёба, 1980, № 5.

5. Кашкин И. Перечитывая Хемингуэя // М., Иностранная литература, 1956, № 4

Появление языка - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA

Славянские языки - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8

Древнерусский язык - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

Взаимосвязь языка и культуры –

http://velikayakultura.ru/russkiy-yazyk/yazyik-i-kultura

Эрнест Ренан, «Что такое нация?» http://az.lib.ru/r/renan_z_e/text_1882_chto_takoe_natzia.shtml

Вильгельм фон Гумбольдт, «5 гипотеза лингвистической относительности» http://www.libma.ru/jazykoznanie/vvedenie_v_jazykoznanie_kurs_lekcii/p69.php

Гюстав Лебон, «Психология народов» https://e-libra.ru/read/497411-psihologiya-narodov-i-mass.html

А. В. Павловская, «Влияние православия на русский характер» http://national-mentalities.ru/diversity/russkij_nacionalnyj_harakter_i_mentalitet/pavlovskaya_a_v_vliyanie_pravoslaviya_na_russkij_harakter/