Теоретическая модель организации образовательной деятельности, направленной на формирование рефлексивных умений как компонента учебной деятельности учащихся

Заместитель директора по УВР, учитель начальных классов М.В. Наумова

Особенностью новых государственных стандартов общего образования является их ориентация на универсальные учебные действия, одними из которых являются универсальные рефлексивные умения. Современная педагогическая наука считает, что если человек не рефлексирует, он не выполняет роли субъекта образовательной деятельности. В данном случае нельзя говорить о личностно-ориентированном обучении. Поэтому начинать обучение рефлексии необходимо уже с младшего школьного возраста, уделяя особое внимание обучению ребят осознанию того, что они делают и что с ними происходит.

Проблема развития рефлексивных способностей каждого школьника является одной из сложных, многогранных и активно разрабатываемых. Рефлексия рассматривается как универсальное свойство психики, значимое качество личности, способность, обеспечивающая успешность и результативность деятельности. Именно эта способность позволяет человеку самоопределяться в жизненном мире, включаться в существующие и творить новые виды деятельности и формы общения с другими людьми.

Термин "рефлексия" происходит от позднелатинского "rеflехiо", что буквально означает обращение назад, отражение, первоначально употреблялся в разговорном языке в значении "гнуть, сгибать, нагибать обратно, в обратном направлении".

В "Философском энциклопедическом словаре" рефлексия определяется как "принцип человеческого мышления, направляющий его на осмысление и осознание собственных форм и предпосылок; предметное рассмотрение самого знания, критический анализ его содержания и методов познания; деятельность самопознания, раскрывающая внутреннее строение и специфику духовного мира человека" [16, с. 555].

В психологическом словаре рефлексия – 1) Размышление, полное сомнений, противоречий. Анализ собственного психического состояния. 2) Как механизм взаимопонимания – осмысление субъектом того, какими средствами и почему он произвел то или иное впечатление на партнера по общению. [18, с. 540-541.]

В психолого-педагогической литературе рефлексия рассматривается и как процесс, и как особое состояние, и как свойство человека, имеющее особую меру его выраженности – рефлексивные способности. Под рефлексией понимается обращение индивида к своему внутреннему миру, своему опыту, деятельности, переживаниям и т.д. – ко всему тому, что он видел, слышал, читал, делал, думал, чувствовал и т.п.- и к тому как, почему и зачем он так видит, делает, думает, чувствует…

В педагогике рефлексия исследовалась многими учеными. Но все они сходятся на том, что результативность воздействия педагога на обучаемых повышается благодаря активизации рефлексивных процессов. Рефлексия – это переосмысление и перестройка личного опыта. Рефлексия в обучении - мыследеятельностный или чувственно-переживаемый процесс осознания субъектом образования своей деятельности (А.В.Хуторской). У В.А. Сластенина можно найти такое определение: "Рефлексия включает в себя построение умозаключений, обобщений, аналогий, сопоставлений и оценок, а также переживания, припоминания и решение проблем. Она охватывает также обращение к убеждениям в целях интерпретации, анализа, осуществления действий, обсуждения или оценки"/

Анализ психолого-педагогических исследований по данной проблеме показывает, что потребностями и мотивами рефлексивной деятельности учащихся могут быть следующие: интерес к себе, т.е. эмоционально окрашенная потребность в познании себя; мотивы, связанные с саморазвитием, потребность в самоутверждении, мотивы других видов деятельности (общения, престижа, достижения, учения, моральные мотивы и др.).

В контексте рефлексивной деятельности учащихся как средства их саморазвития заслуживают особого внимания ее способы:

Самонаблюдение - наблюдение за самим собой, своим поведением, своими действиями. Причем оно может носить целенаправленный характер или быть попутным, малоосознаваемым. Оба вида самонаблюдения играют важную роль в обнаружении ошибок и недочетов в своей деятельности, поведении, общении.

Самоанализ - изучение состояния, процесса и результата своей учебной деятельности, определение путей для самосовершенствования.

Сравнение себя с некоторой "меркой" - субъект сравнивает себя с другими людьми или своим идеалом. В учебной деятельности неуспевающий учащийся может сравнивать себя с более успешными одноклассниками, школьниками либо с неким идеалом, которым он хотел бы быть.

Самопринятие - результат самоанализа ученика. Когда, например, учащийся принимает факт своего учебного неуспеха, выявляет его причины, он понимает, что необходимо "реабилитироваться", начинает стремиться к саморазвитию и самосовершенствованию.

Неоднозначность определения термина "рефлексия" говорит о сложности и многомерности настоящего психического феномена. Поскольку рефлексия охватывает разные стороны деятельности, выделяют ее различные виды. И.Н. Семенов и С.Ю. Степанов выделили четыре вида рефлексии в соответствии с их функциями: интеллектуальная, личностная, коммуникативная, кооперативная.

Интеллектуальная рефлексия выполнят функцию переосмысления и преобразования исходной модели объекта в более адекватную, на основе новой информации о нем.

Личностная рефлексия заключается в самоопределении индивида и построении новых образов себя. В частности в процессе решения нестандартной, творческой задачи (ситуации) субъект, "включая" личностную рефлексию, построив новый образ себя, как субъекта творчества, приходит к решению.

Функция кооперативной рефлексии состоит в переосмыслении и реорганизации коллективной деятельности.

Функция коммуникативной рефлексии заключается в смене представлений субъектов друг о друге на более адекватные в определенной коммуникативной ситуации, осознание действующим субъектом того, как он воспринимается партнером по общению.

Если резюмировать роль и место рефлексии в мышлении, то можно отметить, что:

-рефлексия есть проявление высокого уровня развития мыслительных процессов (Н.Г.Алексеев, В.В.Давыдов, А.З.Зак, Ж.Пиаже, С.Л.Рубинштейн);

-рефлексия позволяет человеку сознательно регулировать, контролировать свое мышление как с точки зрения его содержания, так и его средств (Л.Н.Алексеева, И.Н.Семенов, Д.Дьюи);

-рефлексия есть фактор продуктивности мыслительной деятельности (И.С.Ладенко, Я.А.Пономарев);

-рефлексия помогает "войти" в ход решения задачи другого человека, осмыслить его, "снять" содержание и, в случае необходимости, внести необходимую коррекцию или стимулировать новое направление решения (Ю.Н.Кулюткин, С.Ю.Степанов, Г.С.Сухобская).

В личностной сфере человека рефлексия охватывает как коммуникативные процессы, так и процессы самоосмысления, самосознания:

-рефлексия является гарантом позитивных межличностных контактов, определяя такие партнерские личностные качества, как проницательность, отзывчивость, терпимость, безоценочное принятие и понимание другого человека и др. (С.В.Кондратьева, В.А.Кривошеев, Б.Ф.Ломов);

-рефлексия обеспечивает взаимопонимание и согласованность действий партнеров в условиях совместной деятельности, кооперации (В.А.Лефевр, Г.П.Щедровицкий);

-рефлексия как способность человека к самоанализу, самоосмыслению и переосмыслению стимулирует процессы самосознания, обогащает "Я-концепцию" человека, является важнейшим фактором личностного самосовершенствования (А.Г.Асмолов, Р.Бернс, В.П.Зинченко);

-рефлексия способствует целостности и динамизму внутренней жизни человека, помогает стабилизировать и гармонизировать свой эмоциональный мир, мобилизовать волевой потенциал, гибко управлять им (В.В.Столин, К.Роджерс).

Индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием рефлексивной деятельности называют – рефлексивными способностями. Рефлексивные способности интерпретируются наряду с интеллектом, креативностью, обучаемостью как общие способности, имеющие сложную многоуровневую структуру функционально объединяющие мотивационную, когнитивную, эмоциональную и волевую сферы.

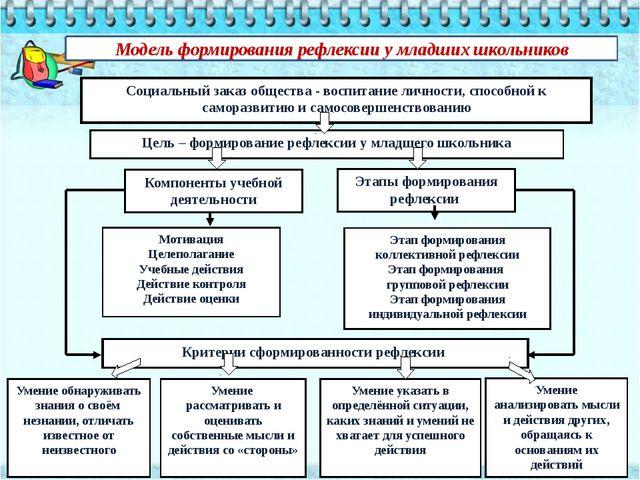

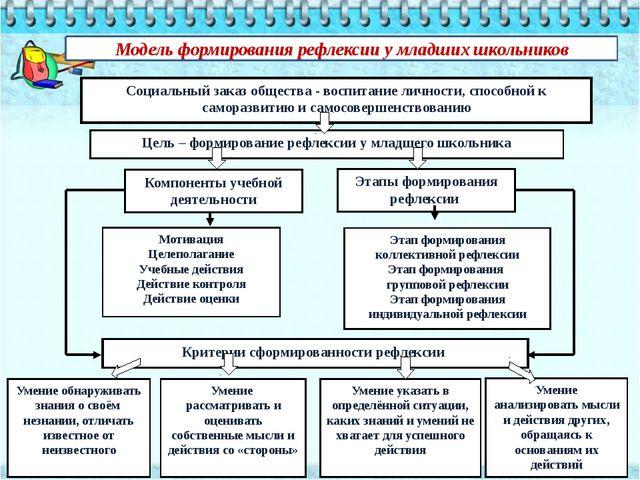

С.В. Пигузова выделяет 3 стадии формирования рефлексивных способностей школьников: 1. стадия становления коллективной рефлексии, 2. стадия становления групповой рефлексии, 3. стадия становления индивидуальной рефлексии.

Стадия становления коллективной рефлексии совпадает с началом школьного возраста. На этой стадии перед учителем стоит цель - формирование учебной деятельности класса. Субъект рефлексии на этой стадии – класс. Задача учителя при формировании коллективной рефлексии – создать детскую общность, способную к образованию позиции "МЫ – способные действовать".

Стадия становления групповой рефлексии. На данной стадии перед учителем стоит цель - формирование учебной деятельности у группы учащихся. Субъект рефлексии на этой стадии – группа учеников. Задача педагога при становлении групповой рефлексии – создать детскую общность, способную к образованию позиции "Мы – учащиеся". На данной стадии дети способны рефлексировать сообща в группе, индивидуально они ещё не могут выполнить всю процедуру рефлексии во всей её полноте. При организации обучения на стадии становления групповой рефлексии учителя используют следующие методы обучения: методы стимулирования и мотивации учения, проблемно-поисковый, метод моделирования, логические методы, метод решения учебных задач, метод контроля. Приёмы обучения: создание проблемных ситуаций, постановки проблемных вопросов, проблемных задач, проблемных опытов, Формы организации учебной деятельности: групповая, работа в парах.

Стадия становления индивидуальной рефлексии. Данная стадия возникает уже в подростковом возрасте и является итогом успешного становления первой и второй стадий, которые формируются в младшем школьном возрасте. На стадии становления индивидуальной рефлексии перед учителем стоит цель - формирование индивидуальной учебной деятельности. Субъект рефлексии на этой стадии – ученик. Задача педагога на данной стадии – становление рефлексии как индивидуальной способности учащегося, становление позиции "Я - учащийся". На стадии становления индивидуальной рефлексии педагоги используют следующие методы обучения: методы стимулирования и мотивации учения, проблемно-поисковый, метод моделирования, логические методы, метод решения учебных задач, метод контроля и самоконтроля. Приёмы обучения: создание проблемных ситуаций, постановки проблемных вопросов, проблемных задач, проблемных опытов, ситуации "разрывов". Формы организации учебной деятельности: работа в парах, индивидуальная.

Исходя из данных этапов становления рефлексивных способностей, видно, что на их развитие огромное влияние оказывает специальным образом организованная учебно-познавательная деятельность. А именно, деятельности в виде диалога учителя и учащихся, деятельность, организованная в форме групповой работы. Такая форма работы предполагает совместное обсуждение, обмен взглядами, мыслями, предположениями, совместное преодоление трудностей и достижение успеха. Но не всякая совместная деятельность приводит к конструктивному решению конфликтной и проблемной ситуации. Только при соответствующей организации групповой работы в проблемной ситуации ученик способен выйти в рефлексивную позицию и направить свой анализ на породившую его ситуацию и способ деятельности, при которой он стремится к самостоятельному осмысливанию не только содержания образовательной программы, но также и способов организации сотрудничества со сверстниками, налаживания с ними деловых и личных взаимоотношений, оценки собственных действий, и как следствие, осмысления представления о себе, своем "Я". Работая в группе и обсуждая дискуссионные проблемы, дети обнаруживают свою компетентность в каких-либо вопросах, сравнивают собственное мнение с мнением одноклассников, обсуждают различные точки зрения, намечают дальнейшие действия, таким образом, создаются условия, способствующие развитию рефлексивных способностей школьников. Особую популярность среди активных методов обучения в последнее время получил метод проектов. Данный метод предполагает совместное обсуждение какого-либо проблемного вопроса и построение деятельности, направленной на его решение. Проектная деятельность с элементами коллективной практической и исследовательской работы вызывает познавательный интерес школьников, способствует интеллектуальному и личностному развитию.

Педагог должен владеть различными способами организации групповой работы.

Можно использовать следующие популярные и хорошо разработанные структуры:

"Мозговой штурм". Выбор действий для достижения цели. Обсуждение результатов и достижений в совместной работе. Выделение причин неудач в работе и способов их преодоления.

«Дискуссия» — обсуждение какого-нибудь спорного вопроса для выяснения разных точек зрения.

"Пометки" - в ходе обсуждения дети помечают то, на что им необходимо обратить внимание.

"Круглый стол". Совместное обсуждение всей работы группы, выдвижение и обсуждение идей, выводы и предложения.

"Протокол наблюдений". Один ребенок из группы наблюдает за совместным обсуждением вопросов, за поведением каждого, делает записи, затем выступает с этим, т. е. проводит рефлексию по собственным наблюдениям.

"Рефлексия одного из участников группы". Один ученик анализирует свою работу и работу группы. Такой способ организации рефлексии заставляет одновременно и других участников проводить границы своих представлений. Как только кто-то скажет: "я делал так, потому, что считал, что …" - в этот момент другие участники рефлексии смогут начать смотреть на себя и думать: "А я считаю так же или иначе?"

"Творческий отчет". Рефлексия проводится в необычной форме (в форме игры, выставки, рисунков). Готовит творческий отчет один участник группы или несколько ребят.

Рисуночное изображение изменений.

"Мои чувства" - учащиеся описывают свои чувства и ощущения, вызываемые данной ситуацией.

Письменное анкетирование – рефлексия каждого участника группы по вопросам, составленным учителем.

"Горячий стул". Учащиеся по кругу (по цепочки) отвечают на вопросы, передавая из рук в руки какой-либо предмет. Вопросы могут быть следующими:

-Что нового ты узнал?

-Какие уже имеющиеся у тебя знания, понадобились тебе при работе?

-Какие полученные знания, умения понадобятся тебе в будущем?

-Где во время работы ты чувствовал себя успешным, и у тебя все получалось хорошо?

-О чем ты думал во время работы?

-Какие формы работы ты использовал (читал, искал дополнительную информацию, записывал, обсуждал, внес идею и т.д.)?

-Что тебе понравилось при работе больше всего?

С целью развития самоконтроля можно использовать следующие задания:

Прогностическая оценка – оценка своих возможностей для решения той или иной задачи.

Задания – “ловушки” - готовые ловушки на рефлексию освоения способа действия.

“Проверь себя” - задания на сопоставление своих действий и результата с образцом.

Классификация задач по способу их решения и составление подобных задач.

“Найди ошибку” - задания на обнаружение ошибок , их причин и способов устранения.

Составление задач по схеме (модели) – умение переходить от графического языка к словесной форме.

Создание “помощника” - куда нужно посмотреть, чтобы точно сказать, что я выполнил это задание правильно.

Обоснованный отказ от выполнения задания.

Построение гипотез, умение видеть различные варианты решения задач и т.д.

Опираясь на структуру развития рефлексивных способностей можно выделить ряд приемов, организации рефлексии школьников. Рефлексивные процесс проходит следующие этапы:

1. Научение умному "незнанию". Умение останавливаться и оценивать сложившуюся ситуацию: "я знаю, что этого не знаю".

2."Запуск алгоритма": "Я знаю, что я не решу эту задачу известными мне способами, тогда я должен…"

3. Инсайт: "я знаю как надо или не знаю, но думаю, что…" и реализация принятого решения.

4. Анализ цепочки мыслительных и практических операций "не знал как - узнал - сделал".

5. Осознать задачу как новую и вернуться в проектную деятельность.

Учитывая эти этапы, учителю необходимо целенаправленно организовывать процедуру рефлексии в различных формах, в том числе как:

1. устное обсуждение,

2. письменное анкетирование,

3. рисуночное или графическое изображение изменений, происходящих с ребенком в течение занятия, дня, недели, месяца.

Рефлексия может быть организована как в индивидуальной, так и в групповой форме.

Развитие рефлексивных способностей школьников проходит четыре уровня самостоятельной деятельности учащихся:

1. Копирующие действия учащихся по заданному образцу. На этом уровне ребенок идентифицирует объекты и явления, узнает их, сравнивая с известным образцом. Это подготовительный этап к осуществлению учащимися самостоятельной деятельности. Мотивационно-целевой компонент реализуется полностью учителем, так как ребенок еще не может поставить цель своей деятельности и определить ее мотивацию. Учитель сообщает ученикам, для чего они выполняют данную работу, что они узнают после ее завершения, чему научатся и т.д. В содержание самостоятельной деятельности на данном уровне входят задания на повторение действий по образцу. Результатом действий учащегося выступает верно выполненное задание, а также умение выполнять учебные действия, показанные учителем. Рефлексивный компонент дает возможность учителю судить о том, насколько учащиеся готовы к осуществлению самостоятельной деятельности.

2. Репродуктивная деятельность, то есть деятельность на воспроизведение или непосредственное применение изучаемого материала. На данном уровне мотивационно-целевой компонент реализуется также учителем. Он выбирает тип самостоятельной деятельности и ставит перед учениками цель ее выполнения. В содержание самостоятельной деятельности входят учебные задания воспроизводящего характера. Это - решение типовых задач, примеров, выполнение различных действий по образцу и алгоритму, нахождение готовых ответов в тексте учебника и др. С помощью учителя ребенок пытается перенести полученные знания на решение более сложных, но типовых заданий. Действия ученика при выполнении данного типа самостоятельной деятельности состоят в основном в прослушивании (или рассматривании), запоминании и воспроизведении определенной информации о различных свойствах объекта. На этом уровне уже начинается обобщение, сравнение результатов деятельности, ее корректировка. Результатом деятельности учащихся выступает верно выполненное учебное задание, усвоенный новый учебный материал, а также сформированные умения по решению типовых заданий.

3. Продуктивная деятельность самостоятельного применения приобретенных знаний. На данном уровне самостоятельной деятельности мотивационно-целевой компонент реализуется учеником с помощью учителя. Ребенок должен уметь переформулировать проблему на язык предмета; уметь определять общую цель деятельности; принимать частные цели, сформулированные учителем. В соответствии с целью самостоятельной деятельности выбирается ее тип и наполняется содержанием, представленным учебными заданиями. Это в основном вариативная деятельность. Содержание такой деятельности составляют задания реконструктивно-вариативного и эвристического характера. Это решение задач, выходящих за пределы известного образца; задания, связанные с объяснением, анализом демонстраций, явлений; с обоснованием выводов, с их четкой аргументацией. При выполнении такой деятельности от ученика требуются преобразование, реконструкция, обобщение, систематизация и привлечение ранее приобретенных знаний и умений, перенос их в нестандартные ситуации и установление внутрипредметных и межпредметных связей. В результате знания ученика становятся более гибкими и мобильными, вырабатываются умения, навыки и потребность к самообразованию. На данном уровне самостоятельной познавательной деятельности ребенок овладевает элементами творчества, приобретает опыт поисковой деятельности. Рефлексивный компонент дает возможность утверждать, что ребенок готов к проведению исследования процесса или явления, к приобретению способности видеть и самостоятельно решать познавательно-практические творческие задания, то есть ученик готов к овладению творческой самостоятельной деятельностью.

4. Самостоятельная деятельность по переносу знаний при решении задач в совершенно новых ситуациях, условиях. На данном уровне мотивационно-целевой компонент реализуется полностью учащимся. Ученик ставит перед собой цель деятельности. Для ее достижения он выбирает учебное задание, выполняя которое обучается раскрывать новые стороны явлений, объектов, событий, высказывать собственные суждения. Всесторонне анализирует исходные данные задания и проводит их оценку. Школьник получает принципиально новые знания, закрепляет навыки их самостоятельного поиска. Ученик самостоятельно разрабатывает тематику и методику опытнической, экспериментальной работы, формулирует проблемы, выдвигает гипотезы и план их решения. Содержательно-операционный компонент составляют задания творческого характера: решение проблемных вопросов; составление задач и упражнений; написание сочинений; рецензирование; подготовка докладов, рефератов; постановка опытов; проведение экспериментальных исследований; задания проблемного характера и т.д. Результатом выполнения такой деятельности выступают новые знания, усвоенные ребенком в процессе работы; сформированные умения в постановке экспериментов, проведении опытов; сформированные навыки выполнения творческой деятельности. Рефлексивный компонент показывает, что ребенок достиг высокого уровня самостоятельной деятельности - творческого уровня.

Использование данной модели формирования самостоятельной деятельности учащихся позволит перейти от внешнего контроля учителя к самоконтролю школьника и от внешней оценки к формированию его самооценки. Контроль должен быть мотивирующим и диагностирующим, а оценка – рефлексивной и прогностической. Со способности рефлексировать, т.е. различать: “это я уже знаю и умею”, “а это я ещё совсем не знаю, надо узнать”, “я уже немного знаю это, но надо ещё получше разобраться” - начинается учебная самостоятельность школьника, переход от чисто исполнительского поведения к подлинному самосовершенствованию человека, умеющего учиться и учащегося всю жизнь.

Развитие рефлексивных умений не происходит автоматически. Необходима специальная организация образовательной деятельности, совместной учебной деятельности, учебного материала и учебной среды, чтобы существенным моментом современного урока становится рефлексия, причем не только рефлексия учащихся, но и рефлексия учителя перед которым стоит задача формирования у ребенка способности к рефлексивному контролю своей деятельности как источника мотива и умения учиться. Для учителя в данной ситуации радикально меняется смысл учебного процесса, его цели, содержание и средства деятельности учителя. Поэтому он сегодня должен стать конструктом новых педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности.

Создать условия для того, чтобы ученик начал рефлектировать собственный процесс работы: что именно он мысленно проделал, как двигался, к каким результатам пришел. На уроках учитель должен формировать у учащихся следующие рефлексивные умения: адекватно воспринимать себя; ставить цель деятельности; определять результаты деятельности; соотносить результаты с целью деятельности; определять наличие ошибок в собственном поведении; описывать прожитую ситуацию.

Организуя условия и создавая ситуации провоцирующие детское действие , необходимо помнить о требованиях к процессу формирования рефлексивных умений:

- рефлексия индивидуальна, поэтому необходим индивидуальный подход к каждому;

- рефлексия диалогична по своей природе, поэтому необходима организация учебного диалога в процессе обучения;

- рефлексия деятельностна по сути, поэтому предполагает субъектность, т.е. активность, ответственность;

-рефлексия разномасштабна, поэтому необходима смена позиций и разный взгляд на свою деятельность. Нужно дать возможность ребенку не только учиться и быть в позиции ученика, но и возможность учить другого - быть в позиции учителя.

Рефлексию необходимо проводить не только в конце урока, но и на любом его этапе т.к. она направлена на осознание пройденного пути, на сбор в общую копилку замеченного, обдуманного, понятого каждым. Очень важно, чтобы каждый ребёнок не просто ушёл с урока с зафиксированным результатом, а выстроил смысловую цепочку, сравнил способы и методы, применяемые другими учениками со своими. Для этого используются разные виды рефлексии.

Рефлексия интеллектуальная

рефлексия настроения и эмоционального состояния;

рефлексия деятельности;

рефлексия содержания учебного материала.

Рефлексия настроения и эмоционального состояния. Проведение этого вида рефлексии целесообразно в начале урока с целью установления эмоционального контакта с группой и в конце деятельности. Применяя карточки с изображением лиц, цветовое изображение настроения, эмоционально-художественное оформление (картина, музыкальный фрагмент). Практика показала,что детям больше всего нравятся следующие задания:

- на общем листе ватмана с помощью красок каждый ребёнок рисует своё настроение в виде полоски, облачка, пятнышка (в течение минуты). Сравнить своё настроение с образом какого-либо животного (растения, цветка).( Образная рефлексия)

- Рисуется лесенка с 5 ступенями. У каждой своё название: 1) Крайне скверно 2) Плохо, 3) Хорошо, 4) Уверен в своих силах 5) Комфортно. Ребёнок рисует изображение человечка и ставит его на ту ступеньку, которая соответствует состоянию его души (Состояние моей души.)

- «Роза» делится на секторы – по количеству дней. Заполняется «роза» в конце дня. Дети, совещаясь, решают, какой цвет соответствует наиболее полно настроению в течение прожитого дня: Внутри лепестка можно написать объяснение, почему выбраны такой цвет и форма лепестка. В этом случае «роза» станет своеобразным дневником с оценкой каждого дня. (Роза настроения.)

- Дети выбирают для себя лепесток, цвет которого наиболее подходит к цвету настроения. Затем все лепестки собирают в общий цветок ( Цветик – многоцветик.)

Интеллектуальная рефлексия. Интеллектуальная рефлексия способствует осмыслению помех и затруднений в данной ситуации, выступает в качестве одного из основных механизмов развития мышления, сознания и учебной деятельности. Чаще всего на уроках применяются такие приёмы:

1.Выбери верное утверждение:

- Я сам не смог справиться с затруднением;

- У меня не было затруднений;

- Я только слушал предложения других;

- Я выдвигал идеи...

2.Моделирование или схематизация своего понимания, действий в виде рисунка, схемы.

3.Паучок (солнышко, цветочек) – фиксация ассоциативных связей любого понятия.

4.Кластер (гроздь) – фиксация системного понятия с взаимосвязями.

5.Табличка – фиксация знания и незнания о каком-либо понятии (может быть расположена как горизонтально, так и вертикально).

6.Пометки на полях (инсерт, маркировка) – обозначение с помощью знаков на полях возле текста или в самом тексте: «+» - знал, «!» - новый материал (узнал), «?» - хочу узнать.

7. Шпаргалка – информация, формулировка, правило и т.д. в сжатом виде. Составление памяток, схем или текстов для справочников.

8.Восстановление деформированного высказывания, правила, текста или дополнение пропущенными словами (например, когда каждое третье или пятое слово пропущены).

9.Синквейн – составление четверостишия по схеме.

Рефлексия деятельности. Данная рефлексия даёт возможность ученикам осмыслить способы и приёмы работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных. Этот вид рефлексивной деятельности применяется на этапе проверки домашнего задания, защите проектных работ, что даёт возможность оценить активность каждого ученика на разных этапах. Для этого используются приёмы: «наряди ёлку» - успешно выполнил задание – повесил шарик, были ошибки – шарик остался возле ёлки; «дерево успеха» - зелёный лист – нет ошибок, жёлтый лист – 1 ошибка, красный лист – 2-3 ошибки Все эти варианты целесообразнее использовать в 1-2 классах, т.к. дети любят играть, любят всё яркое, привлекающее внимание. Считаю главным в этом виде рефлексии осознание учащимися метода преодоления затруднений и самооценки ими результатов своей коррекционной (а в случае, если ошибок не было, самостоятельной} деятельности. Для этого на уроках учащиеся: уточняют алгоритм исправления ошибок; называют способы действий, вызвавшие затруднение; фиксируют степень соответствия поставленной цели и результатов деятельности; оценивают собственную деятельность на уроке; намечают цели последующей деятельности; в соответствии с результатами деятельности на уроке согласовывают домашнее задание (с элементами выбора, творчества).

Рефлексия содержания учебного материала. Этот вид рефлексии используется для выявления уровня осознания содержания пройденного. Особенно эффективен приём незаконченного предложения, тезиса, подбора афоризма с использованием «дерева целей», оценки «приращения» знаний и достижения целей (высказывания ,,Я не знал… - Теперь я знаю…’’); приём анализа субъективного опыта и достаточно известный приём сикнвейна, который помогает выяснить отношение к изучаемой проблеме, соединить старое знание и осмысление нового. Обычно в конце урока необходимо подвести его итоги, обсуждение того, что узнали, и того, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение поставленных в начале урока целей, свою активность, эффективность работы класса, увлекательность и полезность выбранных форм работы. Так, например: в конце учебного занятия школьникам предлагается на карточках несколько незаконченных предложений:

«Для меня самым главным на учебном занятии было…, потому что…»

«Если бы люди не знали о…, так как…»

«Мне показалось, что на занятии…, так как…»

Для оценивания учащимися своей активности и качества своей работы уроке можно предложить на листочке условно отмечать свои ответы:

«+» - ответил по своей инициативе, ответ правильный

«-» - ответил по своей инициативе, но ответ неправильный

«П» - ответил по просьбе учителя, ответ правильный

«0» - не ответил

Таким образом, рефлексия на уроке – это совместная деятельность учащихся и учителя, позволяющая совершенствовать образовательную деятельность, ориентируясь на личность каждого ученика, где учитель организует рефлексивную ситуацию ни только в случае проблематизации («тупика») учащегося, но и в случае успеха. Ребенок с помощью учителя анализирует действия, приемы, техники, которые использовал в ситуации (успеха или неудачи). И совместно с учителем находит возможные действия по выходу из сложившейся ситуации или пониманию какие его качества и действия позволили ему быть успешным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Итак, рефлексивные способности относятся к общим способностям и являются одними из важных, которые помогают человеку самоопределяться в окружающем мире, совершенствоваться, преодолевать возникающие трудности, намечая план их решения.

На формирование рефлексивных способностей оказывает влияние специальным образом организованная деятельность, а именно деятельность, которая носит творческий характер, имеет определенный уровень сложности (в зоне ближайшего развития), а также деятельность, к которой у учащихся должным образом сформирована мотивация. Такие условия могут быть обеспечены за счет включения в образовательную деятельность активных методов обучения, групповой работы детей. Учитель в этой ситуации, как садовник, может лишь подготовить и удобрить почву, на которой вырастает детская «Я-самость», но не может ее породить, произвести, отличаясь в этой сфере от ребенка по самой своей природе: как садовод от сада.