СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Тестовые задания

Просмотр содержимого документа

«РАЗБОР ЗАДАНИЙ ОГЭ !!!»

Задание 1. ОГЭ по русскому языку. Изложение. Способы сжатия текста

| Как писать сжатое изложение? В связи с последними внесенными в экзамен формата ОГЭ изменениями задание C1 теперь называется задание 1 и входит в первую часть экзаменационной работы. Но на этом все изменения заканчиваются, по сути, как и прежде, вам требуется написать сжатое изложение, сохранив авторские микротемы. При этом важно передать содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Важно не забыть использовать способы сжатия текста. Но обо всем по порядку. Что такое микротема? Микротема - это маленькая часть общей темы, иначе - тема, вокруг которой группируются предложения одного абзаца. Таким образом, все предложения абзаца должны быть связаны одной микротемой. А все микротемы должны подчиняться общей теме текста. Например, темой всего текста является осень. Но в первом абзаце автор может рассказывать о бабьем лете в сентябре, во втором автор будет говорить о золотой осени, которая наступает в октябре, а в третьем - описывать холодную ноябрьскую осень. Тему и микротемы текста такого типа можно представить в виде следующего плана: Осень 1. Прекрасная пора - бабье лето! Имея такой план, легко представить содержание всего текста в целом, однако Вашей задачей на экзамене будет услышать все микротемы, а их, как и здесь, будет ровно три в любом читаемом тексте. Это гораздо сложнее. Стараясь не упустить важного, девятиклассник пытается записать каждое слово, а этого делать не нужно, так как уже при первом прослушивании, владея приемами сжатия текста, можно отличить главное от второстепенного. Способы сжатия текста Известны три основных способа сжатия текста: ИСКЛЮЧЕНИЕ При ИСКЛЮЧЕНИИ необходимо: выделить главное (существенное) и детали (подробности); убрать детали; пропустить предложения, содержащие второстепенные факты; пропустить предложения с описаниями и рассуждениями; объединить существенное; составить новый текст. Варианты ИСКЛЮЧЕНИЯ: ПРИМЕР: после сжатия ПРИМЕР: после сжатия ОБОБЩЕНИЕ При ОБОБЩЕНИИ необходимо: вычленить единичные факты; подобрать языковые средства их обобщённой передачи; составить новый текст. ПРИМЕР: Жители посёлка проводят свой досуг по-разному. Кто-то перечитывает любимые с детства жюль-верновские романы; кто-то проводит много времени на реке или в лесу. Основное занятие подростков - спортивные игры и соревнования. Самым запоминающимся событием был прошлогодний велокросс. после сжатия УПРОЩЕНИЕ При УПРОЩЕНИИ необходимо: заменить сложное предложение простым; заменить предложение или его часть указательным местоимением; объединить два или три предложения в одно; разбить сложное предложение на сокращённые простые; перевести прямую речь в косвенную. ПРИМЕРЫ: до сжатия 2. Замена придаточного обстоятельственного предложения деепричастным оборотом. до сжатия 3. Сокращение количества структурных частей сложного предложения. до сжатия Все эти и другие приёмы сжатия текста могут применяться как по отдельности, так и в комплексе. Следующий пример демонстрирует комплексное применение приёмов сжатия: замена придаточного обстоятельственного предложения деепричастным оборотом; замена согласованного определения, выраженного причастным оборотом, нераспространённым несогласованным определением. до сжатия |

Задание 2. ОГЭ по русскому языку. Текст как речевое произведение. Анализ текста

| Анализ текста

Примерная формулировка задания: (1)Я читал свою толстую библиотечную книгу очень долго – месяц или полтора. (По А. Лиханову) *Лиханов Альберт Анатольевич – современный детский и юношеский писатель. Главная тема творчества – становление характера подростка – проходит через десятки произведений: повести «Звёзды в сентябре», «Тёплый дождь», «Благие намерения», «Русские мальчики» и другие. По роману «Последние холода» снят одноимённый фильм. 2. В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему рассказчик так наслаждался взятой в библиотеке книгой?» Как решить такое задание? Шаг 1. Сжать содержание текста в одно-два предложения. Вот что у нас получается: "Рассказчик долго читал взятую в библиотеке книгу, она приносила ему радость, ведь шла война, а книга рассказывала о мирном времени". |

Задание 3. ОГЭ по русскому языку. Выразительные средства лексики и фразеологии

| Выразительные средства лексики и фразеологии Примерная формулировка задания: Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. Правильный ответ: 2 Комментарий: душа Анны Федотовны сравнивается со шкатулкой Что нужно знать: Задание 3 ОГЭ по русскому языку своей целью ставит проверку знаний учащихся о выразительных средствах лексики и фразеологии.

| ||||||||||||||||||||||||

Задание 4. ОГЭ по русскому языку. Правописание приставок

| Правописание приставок Задание 4 экзаменационного теста ОГЭ по русскому языку связано с правописанием приставок. Примерные формулировки задания 4: Что нужно знать: В русском языке существует 4 группы приставок в написании которых могут возникнуть трудности: 1. Неизменяемые приставки. Эти приставки в своем написании неизменны, постоянны. Они пишутся так всегда! Обязательно запомните эти приставки: в- (во-), до-, за-, на-, над-, недо, о-, об- (обо-), от- (ото-), по-, под- (подо-), с- (со-), пере-, пред-. ПРИМЕР: написать, недосолить, поскользнуться, постучаться, сделать, сдать, предпринять. 2. Приставки на З-, С-. Их написание очень простое: перед звонкими согласными пишется приставка с буквой З, перед глухими согласными - с буквой С. Обязательно запомните эти приставки: без-/бес-, вз-/вс-, воз-/вос-, из-/ис-, низ/нис-, раз-/рас-, через-(чрез-)/черес- ПРИМЕР: Трудности, которые могут возникнуть: Случай 1. Чтобы выбрать правильную букву -з- или -с- на конце приставок, необходимо отличать звонкие согласные от глухих. Случай 3. Приставку на З- С- можно не заметить, если слово имеет две приставки. Случай 4. Не путайте слова с приставками на З-С- со словами, у которых корень созвучен с данными приставками. 3. Приставки роз- (рос-)/ раз- (рас-). Написание этих приставок также очень и очень простое: без ударения пишется буква А, под ударением - О. 4. Приставки при-, пре- Правило написания этих приставок одно из самых любимых школьниками, и оно также очень простое в запоминании. Написание гласной в них зависит от значения приставок. Приставка ПРИ- обозначает: Приставка ПРЕ- имеет значение: Трудности, которые могут возникнуть: Случай 1. Различается написание слов, близких по звучанию, но разных по значению: Случай 2. Правописание некоторых слов с приставками при-, пре- следует запомнить или определять по орфографическому словарю. Сюда относятся, например, устаревшие слова, употребляющиеся во фразеологических сочетаниях преткнуться (устар.) — «споткнуться», преткновение — «помеха, затруднения», камень преткновения; преставиться (устар.) —«умереть», устроить светопреставление. Случай 3. Правописание заимствованных слов с при-, пре- в корне рекомендуется определять по орфографическому словарю: престиж, президент, прейскурант, префикс, прецедент; приоритет, привилегия, притязание, приватный, примитивный и т.п. |

Задание 5. ОГЭ по русскому языку. Правописание суффиксов разных частей речи и личных окончаний глаголов

| Правописание суффиксов разных частей речи Формулировка задания:

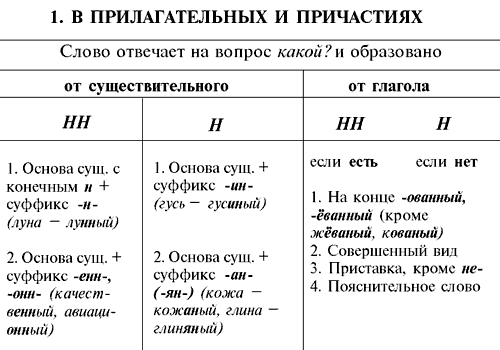

Н и НН в словах разных частей речи

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Задание 6. ОГЭ по русскому языку. Лексика и фразеология. Синонимы

| Лексика и фразеология. Синонимы Задание 6 экзаменационного теста ориентировано на умение заменять указанное слово стилистически нейтральным синонимом. Примерная формулировка задания: Замените разговорное слово «пошушукались» в предложении 12 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. Правильный ответ: пошептались Что нужно знать: Синонимы СИНОНИМЫ - это слова одной и той же части речи, близкие по значению. СИНОНИМИЧЕСКИЙ РЯД - это ряд слов одной и той же части речи, близких по значению. Каждое из синонимов в ряду может употребляться в одном стиле речи и не употребляться в другом. СТИЛИСТИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ СИНОНИМЫ - это синонимы, не прикрепленные к определенному стилю речи, лишенные стилистической окраски. Например: слово "бесконечный" является стилистически нейтральным по отношению к синонимам "безграничный", "беспредельный", "необъятный", "необозримый", "бескрайний", "безбрежный", которые употребляются в художественном стиле; слово "казаться" будет нейтральным по отношению к синонимам "чудиться", "мерещиться", употребляющимся в разговорном стиле, и к словам "грезиться", "мниться", которые употребляются в художественном стиле. Вот и все. Ваша задача - выбрать среди синонимического ряда стилистически нейтральный синоним. Стилистически нейтральным синонимом к слову "пошушукались" в задании выше будет слово "пошептались". В случае затруднений вы можете обращаться к словарю синонимов. Но, разумеется, не на экзамене. |

Задание 7. ОГЭ по русскому языку. Виды подчинительной связи слов в словосочетаниях

| Виды подчинительной связи слов в словосочетаниях Задание 7 ОГЭ по русскому языку проверяет знания по теме "Виды подчинительной связи слов в словосочетаниях". Примерная формулировка задания: Замените словосочетание книжный шкаф (предложение 21), построенное на основе примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. По опыту могу сказать, что это одно из самых трудных заданий ОГЭ по русскому языку. Для начала повторим теорию. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ - это два или несколько слов, связанных по смыслу и грамматически (при помощи подчинительной связи): узнать (что?) правду, яблоко (какое?) зеленое, научиться (чему?) писать Примечание Следовательно, словосочетанием не считаются слова, связанные при помощи сочинительной связи: мороз и солнце, не ветер, а дождь. Не считается словосочетанием и сочетание предлога и существительного: в течение дня (= за день), около стола (= у стола), перед домом (= около дома, у дома), вследствие неприятностей (= из-за неприятностей). Также не считается словосочетанием грамматическая основа, так как это уже предложение, а не словосочетание: ветер подул, море взволновалось и т.п. Не являются словосочетанием и сложные формы слов: форма будущего сложного времени глагола: буду петь (запою), будем читать (зачитаем); формы составной сравнительной и превосходной степени имен прилагательных и наречий: более умный, менее способный, более тонко, лучше всех. Итак, словосочетание - это слова, связанные подчинительной связью. В структуре словосочетания выделяется главное и зависимое слово. Зависимое слово связано с главным по смыслу и грамматически (при помощи окончаний, предложно-падежной связи). Такая связь может быть трех видов: согласование, управление или примыкание. Согласование СОГЛАСОВАНИЕ - Это такой вид связи, при котором зависимое слово согласовано с главным в роде, числе и падеже. Чаще всего главное слово - существительное или местоимение. Зависимое - прилагательное, причастие. Например: шкаф (какой?) книжный. Главное слово - шкаф, так как от него задаем вопрос к зависимому. Шкаф - мужского рода, единственного числа, Именительного или Винительного падежа, следовательно, и зависимое слово книжный имеет форму мужского рода, единственного числа, Именительного или Винительного падежа. Управление УПРАВЛЕНИЕ - Это такой вид подчинительной связи, при которой главное слово управляет зависимым при помощи вопросов косвенных падежей (всех, кроме Именительного). Главное слово чаще всего является глаголом, существительным, прилагательным, зависимое - существительным, количественным числительным, местоимением. Например: ждать (чего? Р.п.) помощи, удивляться (чему? Д.п.) решению, вижу (кого? В.п.) друга, нарисовать (чем? Тв.п.) красками, говорить (о ком? П.п.) обо мне. Примыкание ПРИМЫКАНИЕ - Это такой вид подчинительной связи, при котором слова связаны только по смыслу, примыкают друг к другу. Главное слово может быть выражено глаголом, существительным, наречием, прилагательным. А на месте зависимого слова могут быть только неизменяемые части речи или неизменяемые формы слов: наречия, наречия и прилагательные в сравнительной степени, деепричастия, притяжательные местоимения, неизменяемые существительные, начальная форма глагола (инфинитив). Например: говорить (как?) громко - наречие, идти (как?) быстрее - наречие в сравнительной степени, читать (как?) лёжа - деепричастие, шарф (чей?) её - притяжательное местоимение, цвета (какого?) беж - неизменяемое прилагательное, научить (чему?) читать - инфинитив. Теперь мы и сами без труда сможем определить, что словосочетание книжный шкаф построено на основе согласования. Ведь при изменении главного слова поменяется и зависимое. Теперь следует вспомнить понятие синонимичное словосочетание. СИНОНИМИЧНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ - это словосочетания, которые имеют одинаковое значение, но разные грамматические связи, то есть разный вид связи. Например: платье (чье?) - мамино (согласование) - платье (кого?) мамы (управление), хрустальная ваза (согласование) - ваза из хрусталя (управление), радостно прижимая (примыкание) - прижимая с радостью (управление). Трудности, которые могут возникнуть при выполнении задания 7: Случай 1. При замене словосочетания синонимичным, например, книжный шкаф у девятиклассников, как правило, возникает выбор меду словосочетанием шкаф для книг и шкаф с книгами. Но задумайтесь на секунду о лексическом значении данных словосочетаний. Любой ли шкаф с книгами является книжным шкафом? Скажем, шкаф может быть платяной, но сейчас в нем стоят книги. Является ли он шкафом для книг? А если шкаф, предназначенный для книг, то есть книжный шкаф, будет без книг, разве он перестанет быть книжным шкафом? Конечно же, нет. Поэтому синонимичными являются словосочетания книжный шкаф - шкаф для книг. Случай 2. Многие девятиклассники словосочетание книжный шкаф перестраивают как шкаф книжный. Это ошибка, потому что вид подчинительной связи при этом не меняется. В обоих случаях вид связи - согласование. Как выполнить задание 7 ОГЭ по русскому языку? 1. Перед вами словосочетание, построенное, например, по типу примыкания - грустно смотреть. Вам необходимо заменить его синонимичным со связью управление. Вспоминаем виды подчинительной связи. 2. Определяем главное слово в словосочетании: смотреть (как?) грустно. Главное слово смотреть, так как от него задается вопрос. 3. Главное слово выписываем, не изменяя его, - смотреть. Далее перебираем в голове вопросы косвенных падежей и предлоги, которые употребляются вместе с падежами, поскольку переделать нужно в управление: Р.п. (кого? чего?) предлоги: у, около, с, до, из, от 4. Определяем, что подходит вопрос Творительного падежа (чем?) и предлог с, получается смотреть (с чем?) с грустью. |

Задание 8. ОГЭ по русскому языку. Грамматическая (предикативная) основа предложения

| Грамматическая основа: подлежащее и сказуемое Формулировка задания: Выпишите грамматическую основу предложения 22. Правильный ответ: создают Понятие грамматической основы предложения Трудности при определении подлежащего Трудности при определении сказуемого Задание 8 связано с заданием 11 ОГЭ по русскому язык, в котором требуется указать количество грамматических основ в сложном предложении. Учитывая специфику задания 8, где требуется выписать грамматическую основу, в данной статье мы не будем детально разбирать теоретический материал, а рассмотрим основные "подводные камни", на которые можно натолкнуться, определяя грамматические основы предложений. Грамматическая основа предложения ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА - это основа, ядро или основная часть предложения, которая состоит из его главных членов: подлежащего и сказуемого: Под окном рос старый дуб, который в летний зной дарил тишину и прохладу. Ядро предложения: рос дуб, который дарил Трудности при определении подлежащего Чтобы правильно выделить подлежащее, надо помнить о том, что подлежащее обозначает действующее лицо (предмет) и отвечает на вопрос кто? что? Слова МНЕ, ТЕБЕ, ЕЙ, НАМ, ВАМ, ЕМУ, ИМ отвечают на вопрос кому? и подлежащим не являются: Мне не нравится этот цвет. (в этом предложении подлежащим является цвет. так как он совершает действие); в придаточной части сложноподчиненное предложения роль подлежащего часто выполняют союзные слова КОТОРАЯ, КОТОРЫЙ, КОТОРОЕ, КОТОРЫЕ, ЧТО: Книга, которая лежала на столе, была открыта. (в придаточной части предмет, совершающий действие, называется словом которая - это и есть подлежащее); Никогда не знаешь, что тебя ждет завтра; подлежащее может быть выражено словом с количественным значением + именем существительным в родительном падеже: Несколько человек пришли на лекцию позже. На полке стояло пять книг. Около тысячи предложений поступило в газету от читателей: подлежащее может быть выражено словом в именительном падеже + ИЗ + слово в родительном падеже: Каждый из нас хотел стать отличником. Многие из критиков справедливо оценили рукопись; подлежащее может быть выражено словом в именительном падеже + С + слово в творительном падеже (если сказуемое в форме множественного чила): Мы с Тамарой ходим парой; подлежащее может быть выражено именем собственным, состоящим из нескольких слов: Черное море очень красиво. Чтобы правильно выделить сказуемое, надо помнить о том, что сказуемое обозначает действие подлежащего и отвечает на вопросы: что делает предмет? каков предмет? что это такое?; сказуемое может быть простым или составным; Трудности при определении сказуемого Простое глагольное сказуемое Может быть выражено: глаголом в форме изъявительного, повелительного или условного наклонения: Я рисую. Нарисуй что-нибудь. Давай что-нибудь нарисуй. Пусть нарисует что-нибудь. Нарисовала бы что-нибудь. Она ничего не нарисовала. Обратите внимание: частицы ДАВАЙ, ПУСТЬ, БЫ, НЕ входят в состав сказуемого, даже если между ними и глаголом есть другие слова; фразеологизмом или описательным оборотом: Два ученика считали ворон целый день (= бездельничал). Он принял участие в переписи населения (= участвовал); глаголом в форме будущего времени: Каждый из нас будет читать книгу. Она не пойдет в кино. Составное глагольное сказуемое Может быть выражено: вспомогательным глаголом со значением начала, конца, продолжения действия + инфинитивом: Его продолжали просить спеть еще песню (= просили). Он начал переживать по поводу экзамена (= переживал). Мы с братом закончили писать письмо (= написал); вспомогательным глаголом со значением желания, возможности, стремления к действию + инфинитивом: Татьяна Ларина мечтала увидеться с Евгением. Я хотел бы сдать экзамен. Он стремится поступить в университет. Алексей мог бы лучше учиться; вспомогательным глаголом со значением мысли, чувства + инфинитивом: Он боялся опоздать в школу. Мы с мамой не любим путешествовать. Родственники рассчитывали приехать в гости; кратким прилагательным РАД, ДОЛЖЕН, СПОСОБЕН, ОБЯЗАН, ГОТОВ, НАМЕРЕН, СОГЛАСЕН, ВЫНУЖДЕН + инфинитивом: Мы были готовы прийти на собрание. Я обязан сообщить о случившемся. Он намерен выиграть партию; словами НАДО, НУЖНО, НЕОБХОДИМО + инфинитивом: Мне надо лучше подготовиться к экзамену. Мне нужно было отлучиться. Когда инфинитив не входит в состав сказуемого? необходимо учитывать значение сказуемого: Они начнут готовиться к экзаменам. (В этом предложении нельзя выделять сказуемым только слово "начнут" , так как оно не называет главного действия, которое выполняют "они". Когда Андрей закончит работу, Игорь только начнет. В данном предложении глаголы "закончит" и "начнет" приобретают значение самостоятельных действий и являются простыми глагольными сказуемыми; если глагол и инфинитив обозначают действия разных лиц, то перед нами простое глагольное сказуемое. Инфинитив должен иметь значение волеизъявления (просить, умолять, приказать, уговорить): Его попросили написать заявление. Сказуемое здесь попросили, а слово "написать" является дополнением (попросили о чем? написать); если инфинитив зависит от глагола движения, то перед нами простое глагольное сказуемое и обстоятельство цели: Он пришел узнать о здоровье тетушки. (пришел с какой целью? узнать); если к инфинитиву можно задать вопрос КАКОЙ?, то перед нами несогласованное определение, а не часть сказуемого: Охота странствовать напала на него. (охота какая? странствовать). Составное именное сказуемое Может быть выражено: глаголом-связкой БЫТЬ (ЕСТЬ, БУДУ, БУДЕТ, БЫЛ БЫ, ПУСТЬ БУДЕТ и другие формы) и именной частью (именем существительным, именем прилагательным, именем числительным, местоимением, причастием, наречием): Брат скоро будет студентом; глаголом-связкой ЯВЛЯТЬСЯ, КАЗАТЬСЯ, СТАТЬ, СТАНОВИТЬСЯ, ВЫГЛЯДЕТЬ, СДЕЛАТЬСЯ, СЧИТАТЬСЯ, ОКАЗАТЬСЯ и именной частью: Она явилась настоящим профессионалом в своей области. Ребенок выглядел совершенно растерянным. Солнце казалось красным. глаголом-связкой со значением движения, положения в пространстве + именной частью: Осень пришла дождливая. Собака лежала успокоенная. Как отличить простое глагольное сказуемое от глагола-связки? Сравните предложения: Аня казалась расстроенной (= была расстроенной) и Вдалеке казалась деревушка (= появлялась, виделась). Очевидно, что в первом примере перед нами составное именное сказуемое с глаголом связкой, а во втором примере глагол "казалась" получает полноценное лексическое значение и его можно заменить только другим полноценным глаголом, следовательно, является простым глагольным сказуемым. Еще примеры: Мама сделалась задумчивой (= стала задумчивой, задумалась) и После поломки вещь не сделается сама собою (= не починится). Вот теперь Вы знаете тот объем теоретического материала, который необходим для того, чтобы выполнить задание 8 ОГЭ по русскому языку! |

Задание 9. ОГЭ по русскому языку. Простое осложненное предложение

| Простое осложненное предложение Формулировка задания: Среди предложений 24–28 найдите предложение с обособленными однородными определениями. Напишите номер этого предложения: Правильный ответ: 27 (тон (какой?) вызывающий, полный претензии) что такое простое предложение чем может быть осложнено предложение Простое предложение ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - это единица синтаксиса, грамматически организованная группа слов, законченная по смыслу. Грамматическая основа предложения - это подлежащее и сказуемое. В простом предложении может быть только одна грамматическая основа. Осложняющие компоненты в предложении Осложняющими компонентами могут быть: однородные члены (Ни торт, ни новые игрушки, ни весёлые развлечения - ничто не радовало девочку); обособленные определения (Дорога, мощённая булыжником, поднималась на вал); обособленные дополнения (Всё общество, исключая Сергея Львовича, было в сборе); обособленные приложения (Мы, филологи, знаем силу слова); обособленные обстоятельства (Лиза, несмотря на вмешательство матери, устроила всё по-своему); вводные слова (Я, по всей вероятности, здесь долго на задержусь); вводные сочетания (Сановник этот, по меткому замечанию одного современника, имел сильный ум и надменную фигуру); вводные предложения (Он приехал в Суздаль - в этом городишке бывал и я - и, представьте, принялся наводить справки о Модесте Петровиче); вставные конструкции (... младшему - дураку (а точнее, доброму, честному простаку) - всё хорошее по справедливости достаётся); обращения (О, Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным); сравнительные обороты (Руки её холодны, словно лёд); уточняющие члены предложения (У забора, на груде досок, уже поджидали Васька и Дран).

|

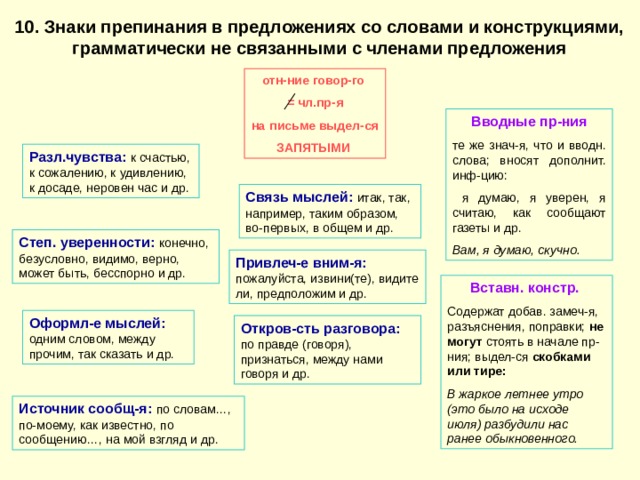

Задание 10. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с членами предложения

| Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с членами предложениями Формулировка задания: В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.

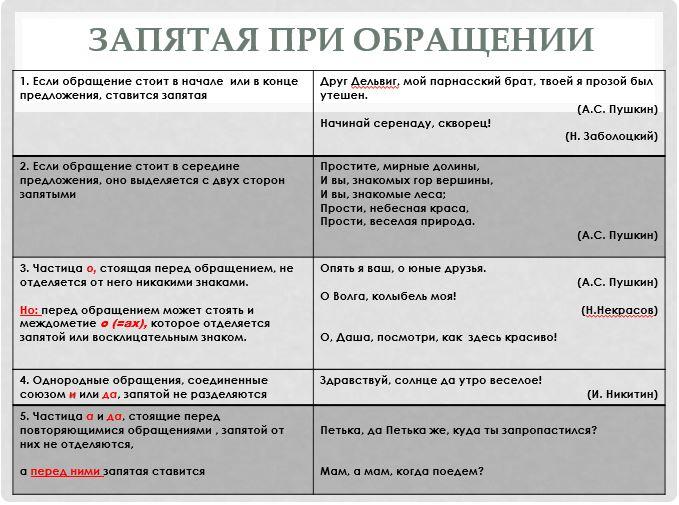

Повторяем теорию Предложение может быть осложнено словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. К таким явлениям относятся обращения, вводные слова, вставные конструкции, междометия. ОБРАЩЕНИЕ - это слово или сочетание слов, которые называют того, к кому обращаются с речью. Обращение выражается чаще всего именем существительным в именительном падеже. Оно может быть распространённым и нераспространённым. Обращение не является членом предложения, поэтому отделяется знаками препинания.

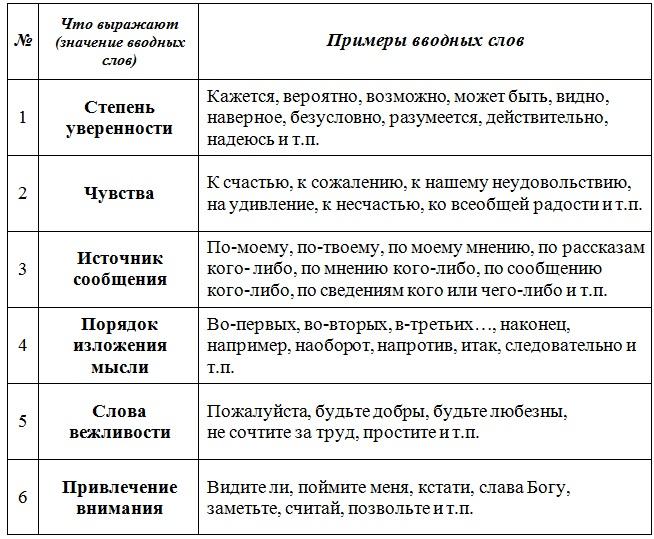

ВВОДНЫМИ называются СЛОВА (Ссылки на внешний сайт.) или СОЧЕТАНИЯ СЛОВ (Ссылки на внешний сайт.), с помощью которых говорящий выражает своё ОТНОШЕНИЕ К СОДЕРЖАНИЮ ВЫСКАЗЫВАНИЯ (Ссылки на внешний сайт.) или ОФОРМЛЯЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ (Ссылки на внешний сайт.). Вводные слова могут стоять в начале, в середине и в конце предложения обычно ВЫДЕЛЯЮТСЯ ЗАПЯТЫМИ (Ссылки на внешний сайт.). Вводные слова следует ОТЛИЧАТЬ ОТ ОМОНИМИЧНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ, которые являются членами предложения (Ссылки на внешний сайт.). Можно выделить несколько групп вводных слов по значению: Дополнительные сообщения, попутные замечания, по смыслу не связанные с основным содержанием высказывания, называются вставными конструкциями, которые ВЫДЕЛЯЮТСЯ СКОБКАМИ ИЛИ ТИРЕ (Ссылки на внешний сайт.). Вставные конструкции выделяются с помощью запятых, тире и скобок. Если вставная конструкция небольшая по объёму (2-3 слова), она выделяется запятыми. Например: Душа моя, я помню, с детских лет чудесного искала (М.Ю. Лермонтов). Если вставная конструкция значительно распространена, она выделется с помощью тире или скобок. Если по условиям контекста необходимы запятые между элементами основного предложения, эти запятые ставятся либо перед вторым тире, либо после вторых скобок. Например: Офицеры шли не в рядах - вольность, на которую высшее начальство смотрело в походе сквозь пальцы, - а обочиною, с правой стороны дороги (А. Куприн). Примечание При подсчёте количества основ в предложении основа вставной конструкции не учитывается! Толстые корни кувшинок (Варя чуть не приняла их за медные пушки!) отдыхали на пушистой подстилке и слабо дышали в длинные стебли. (С. Романовский). Это простое предложение, так как в нём одна основа; оно осложнено вставной конструкцией.

Междометия не являются членами предложения, поэтому отделяются от членов предложения запятыми или восклицательным знаком. Ах, это наивное и благословенное детство, с которого начинается всё... (Н.Дубов). |

Задание 11. ОГЭ по русскому языку. Грамматическая основа сложного предложения

| Грамматические основы сложного предложения Примерная формулировка задания: Укажите количество грамматических основ в предложении 51. Ответ запишите цифрой. Правильный ответ: 3 Задание 11 связано с заданием 8 ОГЭ по русскому язык, в котором требуется выписать грамматическую основу. Поэтому вам следует для начала повторить материал задания 8 (ссылка откроется в новом окне). Учитывая специфику задания 11, главная ваша задача - посчитать количество основ в предложении. Поэтому в данной статье более детально рассмотрим теоретический материал. Что нужно знать: Что такое подлежащее и чем оно может быть выражено Что такое сказуемое и чем оно может быть выражено Что такое грамматическая основа Подлежащее ПОДЛЕЖАЩЕЕ — это главный член предложения, обозначающий предмет, действие или признак которого выражается сказуемым, и отвечающий на вопросы «кто?», «что?». Можно задать вопрос, который вам поможет в любой ситуации: "Кто (или что) совершает действие?" При разборе предложения подлежащее подчеркивается одной чертой. Чаще всего подлежащее выражено существительным или личным местоимением в именительном падеже (я, ты, он, она, оно, мы, вы, они). Пример: Книга лежала на столе. В этом предложении подлежащее — книга. Она лежала на столе. В этом предложении подлежащее — она. В роли подлежащего может выступать: 1. любая часть речи, употребленная в значении существительного: Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет (прилагательное в значении существительного). Уснувший не заметил, что поезд уехал в депо (причастие в значении существительного) Навстречу ему шли трое (числительное). 2. неопределенная форма глагола: Наблюдать за птицами — любимое занятие нашего кота. 3. местоимения других разрядов (относительно-вопросительные, определительные, указательные) в именительном падеже: Кто накормит кота? Нельзя не любить кота, который живет в нашем доме. Подлежащее, выраженное словосочетанием Подлежащее может быть выражено цельным по значению словосочетанием: 1. именем собственным: С первого взгляда Мария Сергеевна ему не понравилась, Черное море прекрасно; 3. фразеологизмом: Медвежья услуга в виде шпаргалки, подброшенной товарищем, помешала ему сдать экзамен с первого раза; 4. сочетанием числительного с существительным в родительном падеже: На скамейке сидели три старика; 5. сочетанием существительного, имеющего количественное значение (большинство, ряд, часть и т.д.), с существительным в родительном падеже: Часть класса поехала на экскурсию; 6. сочетанием прилагательного, числительного или местоимения в именительном падеже и существительного в родительном падеже с предлогом из: Каждый из нас хотел стать отличником; 7. сочетанием неопределенного местоимения с прилагательным: В каждом из нас есть что-то особенное; 8. сочетанием существительного или местоимения в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом с: Мы с Тамарой ходим парой. (А. Барто) Во всех этих случаях подлежащее — это все словосочетание целиком, а не отдельные слова в его составе. Примечание 1. Следует отличать существительные в винительном падеже (они отвечают на вопросы «кого?», «что?» и являются зависимыми словами, выполняя в предложении роль дополнений) от существительных в именительном падеже (отвечают на вопросы «кто?», «что?» и выполняют роль подлежащего). Пример: Ветер колышет колос. В данном предложении два слова отвечают на вопрос "что?": ветер и колос. Но подлежащим является только слово ветер, потому что оно соотносится со сказуемым, следовательно, стоит в именительном падеже. А слово колос является дополнением. Все новое интересует молодежь. Подлежащее здесь "все новое", так как его действие - интересует. А слово молодежь является дополнением. 2. Бывают предложения, в которых нет подлежащего. Это двусоставные неполные или односоставные предложения. Пример: Откуда-то подуло. Мне дали возможность исправить двойку. Сказуемое СКАЗУЕМОЕ — это главный член предложения, обозначающий действие или признак подлежащего и отвечающий на вопросы «что делает?» или «что это такое?». При разборе предложения сказуемое подчеркивается двумя чертами. Пример: Ребята подчеркнули сказуемое двумя чертами В школе изучается три вида сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное. Простое глагольное сказуемое Простое глагольное сказуемое может быть выражено: 1. одним глаголом в форме изъявительного, повелительного или условного наклонения: Маша делает уроки. Маша не делает уроки (отрицательная частьца не всегда входит в состав сказуемого). Маша будет делать уроки. (будет делать — это составная форма будущего времени глагола делать.) Делай уроки! Пусть делает уроки (пусть делает - это повелительное наклонение, образованное при помощи частицы пусть и формы 3 л. ед.числа глагола). Маша делала бы уроки, если бы хорошо себя чувствовала (делала бы - это форма глагола в условном наклонении). 2. устойчивым сочетанием глагольного характера: Ученик пришел к выводу (= понял), что сказуемое состоит из нескольких слов. Я буду принимать участие (= буду участвовать) в тестировании. 3. фразеологизмом (в таких случаях сказуемое — это весь фразеологизм целиком, а не отдельные слова, входящие во фразеологизм): Довольно бить баклуши! (= бездельничать). Соперники нередко вставляют друг другу палки в колеса (= мешают). Составное глагольное сказуемое Составное глагольное сказуемое может состоять из: 1. вспомогательного глагола, обозначающего начало, продолжение или конец действия, и неопределенной формы глагола: Ветер продолжал завывать. Я начал изучать теорию литературы. 2. вспомогательного глагола, обозначающего желание, возможность, способность или намерение совершить действие, и неопределенной формы глагола: Мама хочет поехать на море. 3. краткой формы прилагательного (рад, должен, обязан, готов и др.) и неопределенной формы глагола: Каждый должен учиться хорошо. Дети способны радоваться жизни. Я рад был помочь тебе. 4. устойчивого сочетания и неопределенной формы глагола: Я не горел желанием прогуляться по улице в такой мороз. 5. предикативных наречий: можно, нельзя, нужно, необходимо, надо и неопределенной формы глагола: Мне нужно закончить дело. Нельзя не задуматься о будущем. Иногда необходимо думать не только о себе. Надо было сразу об этом рассказать. Примечание Составное глагольное сказуемое всегда содержит неопределенную форму глагола. При этом неопределенная форма глагола не всегда входит в состав сказуемого. Пример: петь тише. Составное именное сказуемое Составное именное сказуемое может состоять из: 1. глагола-связки и имени существительного, имени прилагательного, причастия, наречия, местоимения и др.: Небо было хмурым. За окном становилось темно. Солнце на горизонте казалось огромным. Море было синее-синее. 2. имени существительного, имени прилагательного, причастия, наречия, местоимения и др. и нулевой связки: Он врач (он есть врач). Мама - инженер (мама есть инженер). Прогулки на свежем воздухе полезны (есть полезны). Хотя сказуемое в этих примерах состоит из одного слова, оно все равно называется составным именным. Осложненное составное именное сказуемое:

Я хочу стать врачом. В этом случае сказуемое состоит из объединения двух сказуемых: составного именного (стать врачом) и составного глагольного (хочу стать). Иногда такое сказуемое называют сложным или смешанным.

Я должен был стать врачом. В этом случае сказуемое можно представить как сочетание трёх сказуемых: составного именного (должен был), составного глагольного (должен был стать) и составного именного (стать врачом). Примечание Если вы ищете грамматическую основу предложения, проверьте Частицы в составе сказуемого В состав сказуемого входят некоторые частицы. Самой распространенной из них является частица не. Я не люблю фатального исхода. Модальные частицы (да, пусть, пускай, давай, давайте, было, будто, как будто, как бы, словно, точно, едва ли, чуть не, только что и др.) также включаются в состав сказуемого. Давайте говорить друг другу комплименты. (Б. Окуджава) Пусть говорят! Он чуть не плакал от обиды. Кроме того, в состав сказуемого входят частицы так, да как, знай (себе), ну и, так и, себе. Ну ты опоздал так опоздал, я уже полчаса жду. (Как правило, с частицей так глагол повторяется.) В доме шум и гам, а наш кот знай себе спит. Грамматическая основа Подлежащее и сказуемое вместе образуют грамматическую основу предложения. Грамматическая основа предложения — основная часть предложения, состоящая из его главных членов: подлежащего и сказуемого или одного из них. Каждый из нас хотел стать более образованным. В этом предложении грамматическая основа — каждый из нас хотел стать более образованным. Иногда в предложении может быть только подлежащее или только сказуемое. Тогда предложение является односоставным. В предложении может быть несколько однородных подлежащих или несколько однородных сказуемых. В этом случае все они входят в грамматическую основу. Как мальчики, так и девочки сдали спортивные нормы. (Мальчики, девочки - однородные подлежащие). В большом лесу во время бури деревья стонут, трещат, ломаются. (Стонут, трещат, ломаются - однородные сказуемые). |

Просмотр содержимого документа

«Все задания Теория»

Задание 3

Выразительные средства лексики и фразеологии

Пример задания 3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является олицетворение.

1) Я читал свою толстую библиотечную книгу очень долго – месяц или полтора.

2) Может, эта книжка была маленьким островком мира в море войны?

3) Книга делала чудо: она разговаривала со мной разными голосами детей и взрослых.

4) Я читал книгу, наслаждался ею, точно глотал вкусное мороженое.

Ответ: 3

1. Метафора – это слово в переносном смысле. Чаще всего выражается глаголами, сущ.

Например: Ночь металась за окнами, то распахиваясь стремительным белым огнём, то сжимаясь в непроглядную тьму.

2. Олицетворение – наделение неодуш. предметов признаками и свойствами человека.

Например: Заговорили наши орудия. Вечор, ты помнишь, вьюга злилась.

3. Эпитет – образное определение предмета или действия. Чаще всего выражаются прил. и нар.

Например: Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льёт печально свет она.

НО: НЕ являются эпитетами прил., указывающие на отличительные признаки предметов и не дающие их образной характеристики.Например: дубовый листок (дубовый – НЕ эпитет).

4. Сравнение – сопоставление одного предмета с другим. Сравнение может быть представлено:

а) формой сравнительного оборота, присоединяемого с помощью союзов КАК, ТОЧНО, СЛОВНО, БУДТО, КАК БУДТО, ЧТО (в значении союза КАК). Например: Хорошо и тепло, как зимой у печки, и берёзы стоят, как большие свечки.

б) сравнительным придаточным предложением. Например: Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек лёгкая стая с замираньем летит на звезду.

в) сущ. в Т.п. Например: Морозной пылью серебрится его бобровый воротник.

5. Гипербола – преувеличение. Например: Я тебе миллион раз говорил.

6. Литота – преуменьшение. Например: Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более напёрстка.

7. Анафора – это повтор звуков слов или оборотов в начале отрывков, из которых состоит высказывание.

Например: Имя твоё – птица в руке, Имя твоё – льдинка на языке…

8. Параллелизм – повтор смежных грамматических конструкций для подчёркивания их единства и образности. Например: Не сияет на небе солнце красное, Не любуются им тучки синие…

9. Градация – усиление значения слов благодаря эффекту нарастания. Например: Сейте разумное, доброе, вечное…

10. Антитеза – противопоставление, основанное на параллелизме. Например: Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лёд и пламень.

11. Инверсия – необычный порядок слов. При необычном порядке слов: а) подлежащее стоит после сказуемого; б) прилагательное после существительного; в) наречие после глагола. Например: Вот нахмурил царь брови чёрные… (Обычный порядок слов: Вот царь нахмурил чёрные брови.)

12. Риторический вопрос – это вопрос, который ставится с целью усиления утверждения и на него не требуется ответа. Например: На кого не действует новизна?

13. Риторическое обращение – подчёркнутое обращение к кому-нибудь с целью усиления выразительности. Например: О Русь моя! Жена моя!

14. Однокоренные слова – слова с одинаковым корнем. Например: ленивый, ленится, лентяй.

15. Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов. Например: как кот наплакал, ни рыба ни мясо, ставить палки в колёса.

16. Лексика разговорного стиля – слова, используемые в повседневно-бытовой сфере общения.

Например: реветь, дочурка, продажный.

17. Перифраз - косвенное упоминание объекта путем не называния, а описания. Например: ночное светило = луна; «Люблю тебя, Петра творенье!»= «Люблю тебя, Санкт-Петербург!»

18. Метонимия - образное обозначение предмета по одному из его признаков. Например: «Все флаги будут в гости к нам», где под "флагами" подразумеваются "корабли"

19. Лексический повтор - намеренное повторение одного и того же слова, так выделяется ключевое слово, на значение которого нужно обратить внимание.

Например: Лениво дышит полдень мглистый,

Лениво катится река.

И в тверди пламенной и чистой

Лениво тают облака.

20. Оксюморон - сочетание несочетаемого. Например: живой труп, пленница свобод

Задание 4

Правописание приставок.

Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи

Правописание приставок

I. Неизменяемые приставки. Правописание таких приставок следует запоминать.

Список неизменяемых приставок:

| О-: окликнул | ПО-: поверье | НА-: накрыть | НАДО-: надорваться | ОТ-: отдать |

| У-: уехал | ПРО-: произрастать | ЗА-: забрать | ПОД-: подтаять | ОТО-: отодвинуть |

| ДО-: догадка | ПРА-: прабабушка | НАД-: надписать | ПОДО-: подождать | ОБ-: обточить |

| В-: вовлечь | ВЫ-: выход | ПЕРЕ-: перелить | ПРЕД-: председатель | ОБО-: обойти |

| ВО-: вовлечь | С-: сдвинуть | СО-: согнуться | ПРЕДО: предостеречь |

|

Пример задания 4. Из предложений 1-3 выпишите слово, в котором правописание согласной в приставке не зависит от последующего согласного звука?

– (1)Бабуля, это к тебе, – сказала Танечка, входя в квартиру в сопровождении двух девочек и одного серьёзного мальчика. (2)Слепая Анна Федотовна стояла на пороге кухни, не видя, но точно зная, что ребятишки застенчиво жмутся у порога.

– (3)Проходите в комнату и рассказывайте, по какому делу пришли, – сказала она.

Ответ: входя

II. Приставки на з – с.

Правило: В приставках, оканчивающихся на З и С, написание конечной согласной зависит от произношения: перед глухими согласными произносят [с] и пишут «с», перед звонкими согласными произносят [з] и пишут «з». Например: РАС-ПИЛИТЬ (П - глухая), РАЗ-БУДИТЬ (Б - звонкая).

Обязательно выучите приставки, которые оканчиваются на З-С: без-, бес-; воз-, вос-; вз-, вс-; из-, ис-; низ-, нис-; раз-, рас-; роз-, рос-; черес-, чрез- .

Ошибки, которые можно допустить при выполнении задания:

1. Если после приставки на З-С стоит гласная или Ъ, то на правописание данной приставки ни гласная, ни Ъ не влияют, т.к. З или С слышится в этом случае отчётливо. Например: РАЗузнать и БЕЗъядерный.

2. Нельзя выписывать слово с приставкой на З-С, после которой стоит гласная (безОшибочный), так как в этом случае согласная на конце приставки слышится отчётливо.

3. Правописание приставки С- в словах не зависит от звонкости или глухости следующего за ней согласного. Приставка С- относится к группе неизменяемых приставок. Например, в словах СДЕЛАТЬ и СПРЫГНУТЬ пишется одна и та же приставка С-, несмотря на то что в первом слове после приставки стоит звонкая согласная, а во втором - глухая.

4. Приставку на З-С можно не заметить, если слово имеет две приставки. Например, в слове НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ после приставки НЕ- стоит приставка ВОС-, написание которой зависит от глухости следующего после неё согласного.

5. Не путайте слова с приставками на З-С со словами, у которых корень созвучен с данными приставками.

Например:

приставка БЕС- (БЕСпокоить) и корень -БЕС- (БЕСиться)

приставка НИЗ- (НИЗвергнуть) и корень -НИЗ- (НИЗкорослый)

приставка РАЗ- (РАЗбить) и корень -РАЗ- (РАЗительный), корень -РАЗН- (РАЗНица)

приставка РАС- (РАСтереть) и корень -РАСТ- (РАСТение)

приставка РОЗ- (РОЗдал) и корень -РОЗ- (РОЗовый)

приставка РОС- (РОСчерк) и корень -РОС- (РОСистый), другие корни (РОСКОШный, РОСТочек)

приставка ВОЗ- (ВОЗдержаться) и корень -ВОЗ- (ВОЗница)

6. Не путайте следующие приставки:

ВЗ- (ВЗбежать) и ВЗО- (ВЗОбраться)

ИЗ- (ИЗбирать) и ИЗО- (ИЗОгнуть)

РАЗ- (РАЗбить) и РАЗО- (РАЗОгнуть)

7. В именах собственных тоже может быть приставка, оканчивающаяся на З-С. Например: село Разгуляй.

Пример задания 4. Из предложений 1–3 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от последующего согласного звука.

– (1)Бабуля, это к тебе, – сказала Танечка, входя в квартиру в сопровождении двух девочек и одного серьёзного мальчика. (2)Слепая Анна Федотовна стояла на пороге кухни, не видя, но точно зная, что ребятишки застенчиво жмутся у порога.

– (3)Проходите в комнату и рассказывайте, по какому делу пришли, – сказала она.

Ответ: рассказывайте

III. Приставки при– и пре- . Правило: правописание приставок ПРИ- и ПРЕ- зависит от значения

| Значения приставки при- | Значения приставки пре- |

| 1. приближения (примчался) 2. присоединения (пришил) 3. близости (пришкольный) 4. неполного действия (прикусил) 5. доведения действия до конца (пристрелить) | 1. = очень (премудрый) 2. = ПЕРЕ- (преступник) |

Запомни слова, правописание приставок в которых зависит от лексического значения:

1. ПРЕзирать врага (ненавидеть) - ПРИзирать, ПРИзреть котёнка (приютить)

2. ПРЕклонить голову (опустить вниз), колено (встать на колени) - ПРИклонить ветку к земле (приблизить, нагнуть)

Внимание! Слово ПРИКЛОНИТЬ употребляется в выражении ПРИКЛОНИТЬ ГОЛОВУ в том случае, если означает "приютиться; найти место, где жить". При этом слово ГОЛОВУ должно иметь зависимое слово, отвечающее на вопрос куда? где? к кому?Например: На старости лет некуда голову приклонить.

3. ПРЕтворить мечту в реальность (воплотить, осуществить) - ПРИтворить дверь (закрыть неплотно или тихо, осторожно)

4. ПРЕтерпеть неудобства (перетерпеть) - ПРИтерпеться к неудобствам (привыкнуть)

5. ПРЕступить закон (переступить, нарушить) - ПРИступить к занятиям (начать)

6. ПРЕбывать на вокзале (находиться) - ПРИбывать на вокзал (приехать)

7. ПРЕподать урок (посоветовать) - ПРИпадать к земле (прижиматься)

8. ПРЕходящие явление (временное, недолговечное) - ПРИходящий учитель (являющийся на время для исполнения обязанностей)

9. ПРЕдать друга (изменить, нарушить верность) - ПРИдать товарный вид (сделать)

10. ПРЕемник учёного (продолжатель) - слушать ПРИёмник (аппарат для приёма сигналов)

11. ПРЕуменьшать заслуги (очень уменьшать) - ПРИуменьшить вес (чуть-чуть уменьшить)

Пример задания 4. Из предложений 2–6 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением – «приближение».

(2)Слепая Анна Федотовна стояла на пороге кухни, не видя, но точно зная, что ребятишки застенчиво жмутся у порога.

– (3)Проходите в комнату и рассказывайте, по какому делу пришли, – сказала она.

– (4)Ваша внучка Таня рассказала, что у вас на войне убили сына и что он вам писал письма. (5)А мы взяли почин: «Нет неизвестных героев». (6)И ещё она сказала, что вы ослепли от горя.

Ответ: пришли

Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи

| Правописание предлогов | ||

| Слитно | Раздельно | Через дефис |

| Ввиду (=из-за) (но: иметь в виду) Вслед (=за) Навстречу (=к) Вроде (=подобно) Вместо (=за) Наподобие (=подобно) Насчет (=о) Сверх (=над) Вблизи (=у) Позади (=за) Напротив (=перед, у) Наперекор судьбе Вследствие (=из-за) Впоследствии (не предлог, а наречие, но стоит запомнить) | В течение В продолжение В заключение В отличие По причине За исключением В отношении По истечении Во избежание На протяжении В деле В силу В связи В виде В смысле По мере По поводу В целях (=для) Со стороны (=от) За счет | Из-за Из-под По-над По-за |

| Правописание союзов | |

| Союзы | Другие части речи |

| 1. Союз чтобы Ей даже хотелось, чтобы он остался. | 1. Местоимение что и частица бы (бы можно переставить на другое место) Что бы вы посоветовали мне почитать? |

| 2. Союзы тоже, также Я тоже (также) хочу посмотреть (= и я). Он читает, рисует, а также поет (=и поет) | 2. Местоимение то и наречие так с частицей же (частицу можно отбросить Каждый из пассажиров испытывал то же чувство, что и он (=то) Они исчезли из вида так же внезапно, как и появились (=так) |

| 3. Союзы зато, затем, притом, причем, потому, оттого, поэтому Выступление прошло удачно, причем (притом) впервые в этом году. Доклад содержательный и притом (причем)интересный по форме. | 3. Местоимения с предлогами за то, за тем, при том, по тому, от того ( к местоимению можно задать вопрос, добавить к нему определение) Студенты полу чили деньги за то, что перевыполнили план (за что?) За чем пойдешь, то и найдешь (за чем?) |

| 4. Союзы так что, так как, как будто, при этом, то есть, потому что, для того чтобы, не то-не то Сочетание во что бы то ни стало Дождик утих, потому что посветлело. |

|

| 5. Вводное слово итак Итак, новый семестр начинается. | 5. Союз и и наречие так (к наречию можно задать вопрос): И так мы шли всю ночь (как?) |

Правописание частиц

| Слитное и раздельное написание наречий | |

| Слитно | Раздельно |

| 1. Наречия, в состав которых входят слова, в современном русском языке не употребляющиеся: вдребезги, натощак, исподтишка, исподлобья, вдогонку, дотла, запанибрата, насмарку, невпопад, понаслышке, спросонья, спозаранку, наспех, наугад, невдомёк. 2. Наречия, образованные соединением ПО, ОТО, ПОСЛЕ, НАс другими наречиями: послезавтра (после + завтра), навсегда (на + всегда), наскоро (на + скоро), позавчера (по + за + вчера), навряд ли (на + вряд ли), отовсюду (ото + всюду). 3. Наречия, оканчивающиеся на -УЮ: зачастую, вплотную, вручную, врассыпную, врукопашную. КРОМЕ: на боковую, на попятную, в открытую, на мировую. 4. Наречия с корнями –верх-, - низ-, -высь-, -глубь-, –даль-, -век-, -начал-, -врем-, если к ним нет пояснительных слов: · Посмотрел наверх (нет пояснительного слова) – посмотрел на верх (чего?)колонны. · Подумай сначала (нет пояснительного слова) – с начала (чего?) учебного года. · Смотрел вдаль (нет пояснительного слова) – смотрел в даль (чего?)горизонта. 5. Наречия, образованные соединением В, НА с собирательными числительными: втроём, всемером, надвое, втрое. ЗАПОМНИ: по двое, по трое, по одному, поодиночке. 6. Наречия с В и конечным слогом КУ: вдогонку, всухомятку, вприпрыжку. ИСКЛЮЧЕНИЯ: в диковинку, в рассрочку, в насмешку. 7. Наречия, если приставкой и существительным, от которого образовано наречие, не может быть без изменения смысла вставлено прилагательное, числительное, местоимение: вслух, назло и др. 8. Наречия, образованные соединением предлогов-приставок с прилагательными: подолгу (по + долгий), изредка (из + редкий), досыта (до + сытый), слева (с + левый), помногу (по + многий). | 1. Наречия, если предлог-приставка оканчивается на согласную, а исходное слово начинается на гласную букву: в обход, в обтяжку, без оглядки, без удержу, в упор, в отместку. 2. Наречия на –АХ, обозначающие состояние, место, время: в сердцах, в головах, в потёмках и др. КРОМЕ: впотьмах, второпях, впопыхах. 3. Наречия, правописание которых нужно запомнить: до смерти, до упаду, на лету, с налёту, с лёту, на ходу, с размаху, с разбегу, на миг (НО вмиг), на скаку, на глазок, под силу, по двое, по трое, за границу, за границей, под мышкой. |

Задание 5

I. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-).

Пример задания 5. Из предложений 24-30 выпишите глагол, в котором правописание суффикса определяется правилом: «Если в 1-м лице единственного числа настоящего или будущего времени глагол заканчивается на неударяемые -ываю, -иваю, то в неопределённой форме и в прошедшем времени сохраняется тот же суффикс».

-(24)Разнообразнее раскрывается страна. (25)На русской земле столько прелести, что всем художникам, которые на ней живут, хватит ее на тысячи лет. (26)Но знаете,— добавил он с тревогой,— что-то человек начал уж затаптывать и разорять землю. (27)А ведь красота земная — вещь священная, это великая вещь в нашей социальной жизни. (28)Это одна из наших конечных целей.

Ответ: затаптывать

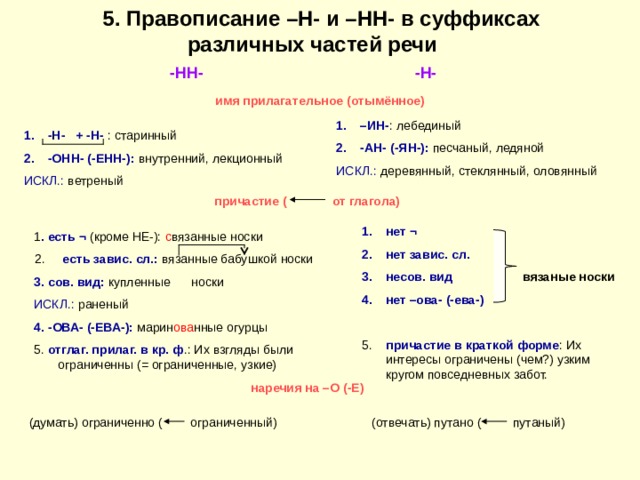

II. Правописание -Н- и - НН- в различных частях речи

Пример задания 5. Из предложений 7-9 выпишите слово, в котором правописание НН определяется правилом: «В наречиях на -о (-е) пишется столько же н, сколько в прилагательных, от которых они образованы».

(7)Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью, свой дом.(8)Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, всю страну.(9)А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя останавливаться и надо любить в человеке человека.

Ответ: постепенно

III. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени

Пример задания 5. Из предложения 9 выпишите слова с орфограммой: «Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени».

(9)Весь комплекс моря с его синевой, запахом, шелестением или грохотом волн, волнующей игрой красок, шуршанием гальки, с необъятным простором, с корабликами, проплывающими вдали, с чайками и облаками — все это наполнит вас, очистит, облагородит, останется навсегда, чего не произойдет, разумеется, если взглянуть и тотчас уйти или увидеть эту красоту из окна поезда.

Ответ: волнующейпроплывающими

Важно знать: одни и те же правила регулируют правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий, поскольку причастия являются особой формой глагола.

Запомните: спряжение глагола определяем по неопределённой форме. Для верного определения начальной формы глагола - вид не менять, -СЯ не терять.

Ко второму спряжению относятся все глаголы на –ить (кроме 3 исключений на -ить) плюс 11 глаголов-исключений, которые надо знать (гнать, держать, дышать, обидеть, видеть, слышать, ненавидеть, а ещё терпеть, вертеть, и зависеть, и смотреть).

К первому спряжению относятся все глаголы на -еть (кроме 7 исключений), все глаголы на -ать (кроме 4 исключений), все остальные глаголы на -оть, -уть, -ыть, -ять, -ть, плюс 3 глагола-исключения (брить, стелить, зиждиться).

Выучите следующую простую табличку:

| I спряжение | Е или У(Ю) |

| II спряжение | И или А (Я) |

Она означает, что в случае, если вы задумались о том, какую гласную написать в окончаниях глаголов или в суффиксах причастий настоящего-будущего времени, вы должны вспомнить, что в первом спряжении могут быть лишь буквы Е, У(Ю), а во втором - И, А(Я).

Первый столбик (Е/И) относится к глагольным окончаниям -ЕШЬ/-ИШЬ, -ЕТ/-ИТ, -ЕТЕ/-ИТЕ и суффиксам причастий -ЕМ-/-ИМ- (плещешь - зависишь; плещет - зависит, плещете - зависите: независимый - неприемлемый), а второй - к окончаниям -АТ(-ЯТ)или -УТ(-ЮТ) и суффиксам действительных причастий -УЩ(-ЮЩ), -АЩ(-ЯЩ) (плещущий - зависящий, плещут – зависят).

Исключение: движИмый (от устаревшего движити).

Задание 6

Замена данного слова или выражения стилистически нейтральным синонимом

Пример задания 6. Замените разговорное слово УЙМА из предложения 10 стилистически нейтральным синонимом. Напишите это слово.

(10) – Причин уйма.

Ответ: множество

СИНОНИМЫ - это слова одной и той же части речи, близкие по значению.

Например: ученик - школьник, бежать - мчаться, трудный - сложный.

СТИЛИСТИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ СЛОВА - это слова, не прикреплённые к определённому стилю речи, имеющие стилистические синонимы (книжные, разговорные, просторечные), на фоне которых они лишены стилистической окраски.

Например: слово «бродить» является нейтральным по сопоставлению с книжным «блуждать» и просторечными «шататься, шляться»;

«будущий» — по сопоставлению с книжным «грядущий»;

взгляд — «взор;

глаза — очи

голый — нагой;

доказательство — аргумент;

душистый — благовонный — благоуханный;

есть — вкушать, жрать;

жаловаться — сетовать;

заботиться — радеть;

задержка — промедление, проволочка;

кудрявый — курчавый;

лгать, обманывать — врать;

мешать — препятствовать;

муж — супруг;

надежда — упование, чаяние;

напрасно — тщетно;

обещать — сулить;

обмануть — надуть;

поединок — единоборство;

смерть — кончина;

умереть — скончаться;

хоронить — погребать.

Задание 7

Словосочетание

Пример задания 7. Замените словосочетание «озиралась грациозно», построенное на основе примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.

Ответ: озираласьсграциозностью

В русском языке существует 3 способа связи слов в словосочетании:

1. СОГЛАСОВАНИЕ

2. УПРАВЛЕНИЕ

3. ПРИМЫКАНИЕ

Способ связи легче всего определить по зависимому слову. Рассмотрим, какими частями речи выражаются зависимые слова при каждом типе связи.

При СОГЛАСОВАНИИ зависимое слово может быть выражено:

1.Прилагательным. Например: зелёный луг.

2.Местоимением, похожим на прилагательное. Например: мой портфель.

3.Причастием. Например: летящий шар.

4.Порядковым числительным. Например: второй этаж.

При УПРАВЛЕНИИ зависимое слово может быть выражено:

1. Существительным. Например: иду в школу.

2. Местоимением, похожим на существительное. Например: письмо для меня.

При ПРИМЫКАНИИ зависимое слово может быть выражено:

1. Наречием. Например: говорить тихо.

2. Деепричастием. Например: меняемся не глядя.

3. Неопределённой формой глагола. Например: уехал учиться.

ЗАПОМНИТЕ:

1. Способ связи определяется НЕ по главному, а только по зависимому слову!

2. Не важно, на какой вопрос отвечает зависимое слово в данном словосочетании, важно – какой частью речи оно выражено!

3. Грамматическая основа предложения (подлежащее и сказуемое) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ словосочетанием!

4. Однородные члены предложения словосочетанием НЕ ЯВЛЯЮТСЯ!

Советы для правильного выполнения задания

1. Найдите в данном словосочетании главное (то, ОТ которого можно задать вопрос к зависимому) и зависимое слова (то, К которому задаётся вопрос от главного). Например, ОЗИРАЛАСЬ (как?) ГРАЦИОЗНО.

2. Главное слово оставляем без изменения.

3. Теперь в центре внимания - зависимое слово! Определяем, какой частью речи оно выражено. При примыкании оно чаще всего выражается наречием, при согласовании - прилагательным, при управлении - существительным.

4. Читаем в задании, какой тип связи мы должны получить.

Если необходимо преобразовать примыкание в управление, значит, наречие заменяем синонимичным существительным, можно использовать предлог (например, озиралась ГРАЦИОЗНО – озиралась

С ГРАЦИОЗНОСТЬЮ).

Если нужно преобразовать согласование в управление, то прилагательное заменяем синонимичным существительным (например, БАБУШКИНОЙ чертой – чертой БАБУШКИ).

5. Обратите также внимание на место зависимого слова в словосочетании. Оно может измениться. Это наглядно демонстрирует второй пример: при согласовании зависимое слово находится ПЕРЕД главным (БАБУШКИНОЙ чертой), а при управлении - ПОСЛЕ главного (чертой БАБУШКИ).

Задание 8

Грамматическая основа предложения

Пример задания 8: «Выпишите грамматическую основу предложения 22».

- Потому что у нас в школе создают музей ко Дню великой Победы. (Ответ: создают)

Повторим способы выражения главных членов и виды сказуемого

Помните, что вам может встретиться не только ДВУСОСТАВНОЕ предложение, в котором есть и подлежащее, и сказуемое (Люблю отчизну я, но странною любовью.), но и ОДНОСОСТАВНОЕ, в котором есть или только подлежащее, или только сказуемое (Люблю грозу в начале мая.).

Повторим виды односоставных предложений

| Назывные | Определённо-личные | Неопределённо-личные | Безличные |

| Главный член – подлежащее, выраженное существительным в имен. падеже. Могут распространяться только согласованными и несогласованными определениями; могут содержать указательные частицы вон, вот | Глаголы 1 и 2-го лица в ед. и мн.ч. изъявительного и повелительного наклонений. Подлежащее в таких предложениях легко восстанавливается путём введения, подстановки личных местоимений я, ты, мы, вы | Глаголы 3-го лица множ. числа наст. или будущего времени; прошедшего вр. мн.ч. | Сказуемое в безличных предложениях не указывает и не может указывать на действующее лицо. Сказуемое выражается безличными глаголами, безличной формой личного глагола, словаминет, не было (не оказалось, не удалось и др.), неопределённой формой глагола, неопределённой формой в сочетании с безличным вспомогательным глаголом; словами состояния; краткими страдательными причастиями в форме среднего рода со словомбыть или без него |

| Великолепная погода! Вот и река. | Спешу домой (1-е л., изъявит. накл.)Спешим в школу (1-е л. изъявит. накл.)Спешите в школу! (2-е л. повелит. накл.) | По радиообъявляют посадку. (3-е л. мн.ч.) По радио ужеобъявили посадку(мн.ч., прош. вр.) | Мне нездоровится. (безличный глагол) Светает. (безличный глагол)Веет ветерком. (безличная форма личного глагола) Понаехало гостей. (безличная форма личного глагола ср. род., прош. вр.) Друзей нет. Эту дверь не открыть. Быть бычку на верёвочке. На озеро Ивану так и не пришлось съездить. Было жарко. Об экзаменах уже сообщено. |

Таким образом, в вышеуказанном примере выписано сказуемое создают из неопределённо-личного предложения.

Выделяя в предложении грамматическую основу, необходимо помнить следующее:

1. НФГ (глагол в неопределённой форме) не всегда входит в состав сказуемого, а может быть и второстепенным членом предложения, например:

Ребята пришли в музей посмотреть новую экспозицию. В данном предложении сказуемым является глагол пришли, а нфг посмотреть - это обстоятельство цели, т.к. отвечает на вопрос пришли с какой целью? посмотреть.

Соседка попросила нас помочь при перевозке мебели. В данном предложении сказуемым является глагол попросила, а нфг помочь является дополнением, т.к. отвечает на вопрос попросила о чём? помочь.

2. Вводные слова, словосочетания м предложения не являются членами предложения, значит, не могут быть грамматической основой предложения, например:

Надеюсь, вы приедете вовремя. (Надеюсь - вводное слово, вы предете - грамматическая основа)

Я думаю, всё у тебя получится. (Я думаю - вводное предложение, всё получится - грамматическая основа)

3. Приложение не является подлежащим или сказуемым, оно является определением, например:

Вот наша Леночка, отличница и активистка. (Отличница и активистка - это приложение, Леночка - подлежащее)

4. Обращение не является членом предложения, следовательно, не может быть подлежащим, например:

Друзья, прекрасен наш союз! (Друзья - обращение, союз прекрасен - грамматическая основа)

5. Дополнение в В.п. не является подлежащим, например:

Дом возводят строители. (Дом - это дополнение, т.к. стоит в В.п. возводят кого? что? дом, также слово дом не связано со сказуемым возводят по смыслу, потому что дом не может совершать указанное действие, строители возводят - грамматическая основа)

Как оформляем ответ

Все слова в бланке записываются печатными заглавными буквами в соответствии с образцом написания чёрной гелевой ручкой, начиная с первой клетки.

Каждая буква записывается в отдельной клетке.

Между словами клетка не пропускается.

Запятая ставится в отдельной клетке.

Если в предложении между подлежащим и сказуемым ставится тире, то в бланке тире не писать.

Например: Яблоко - мой любимый фрукт. В бланке пишем так: яблокофрукт.

6. Если в предложении сказуемое стоит перед подлежащим, то в ответе желательно писать сначала подлежащее, потом - сказуемое.

Например:

В его добрых глазах искрится огонёк. В бланке пишем так: огонёкискрится.

7. Если сказуемое составное и нфг или именная часть в предложении стоят перед вспомогательным глаголом или глаголом-связкой, то в ответе желательно писать сначала - вспомогательный глагол или глагол-связка, потом нфг или именная часть.

Например:

Я прыгать от радости готов! В бланке пишем так: яготовпрыгать.

В нашем классе был первым всегда я. В бланке пишем так: ябылпервым.

8. Если в грамматической основе есть однородные подлежащие или сказуемые, то между ними в бланке ставьте тот знак препинания (запятая) или союз, который стоит в предложении.

Например:

Дети весело резвились на площадке, прыгали и бегали.

В бланке пишем так: детирезвились,прыгалиибегали.

9. Если сказуемое употребляется с союзом КАК или частицами ЛИ, БЫ, то данную служебную часть речи выписывайте вместе со сказуемым.

Например:

Наш двор как сад. В бланке пишем так: дворкаксад.

Не желаете ли кофе? В бланке пишем так: нежелаетели

Я хотел бы обнять весь мир! В бланке пишем так: яхотелбыобнять.

Запомните также эти простые правила:

1. При переписывании грамматической основы в бланк не делайте ошибок в словах!

2. Запоминайте номер предложения, из которого вам надо выписать грамматическую основу!

3. Внимательно читайте задание! В некоторых тестах задание может быть сформулировано так: Выпишите грамматическую основу безличного предложения 2. То есть нужно выписать грамматическую основу не всего предложения, а из его части (безличного предложения), например:

Кормили плохо, вечно хотелось есть. (Данное предложение сложное, состоит из двух простых: кормили плохо - 1-ое простое, оно неопределённо-личное, вечно хотелось есть - 2-ое простое, оно безличное. Таким образом, выписываем грамматическую основу 2-го предложения - хотелось есть).

Задание 9

Осложнённое простое предложение

Пример задания. Среди предложений 24–28 найдите предложение с обособленными однородными определениями. Напишите номер этого предложения.

– (24)А зачем нам ваши копии? – с вызывающей агрессией вдруг вклинилась в разговор старшая девочка, и Анна Федотовна подивилась, каким официально-нечеловеческим может стать голос ребёнка. – (25)Музей

не возьмёт копии.

– (26)Не возьмёт, и вы не берите. – (27)Анне Федотовне очень не понравился этот тон, вызывающий, полный непонятной для неё претензии. – (28)И пожалуйста, верните мне все документы.

Ответ: 27

В задании необходимо будет записать номер предложения, осложнённого или однородными, или обособленными членами предложения

Однородные члены предложения

| При отсутствии союзов между однородными членами предложенияставится запятая. | Синие, желтые, белые. |

| Есть запятая перед союзом а, но, да = но, зато, однако, хотя, а также. После однородного члена, присоединенного этими союзами, запятой нет. | Не синие, а белые. Мал, да удал. Было жарко, хотя ветрено и в долине реки. |

| Нет запятой при одиночных союзах и, или, либо, да = и (могут соединять однородные члены попарно, но не повторяются перед нимиподряд: О и О, О и О). | Синие или красные. Синие, желтые да белые. Синие и красные, желтые и белые. |

| Если союзы и, или, либо, да = и повторяются перед однородными членами, то перед ними (кроме первого однородного члена) ставятся запятые: (и) О, и О, и О…

При этом часть однородных членов может быть соединена повторяющимися союзами, а часть – бессоюзной связью. | Они росли и в поле, и в лесу, и в саду. Стали они есть, да пить, да веселиться. Он рощи полюбил густые, уединенье, тишину, и ночь извезды, и луну. |

| Нет запятой при повторяющимся и: - между двумя однородными членами, если они образуют тесное смысловое единство. И при них нет зависимых слов; - если два однородных члена с и между ними, образующих тесно связанную по смыслу группу, соединяются союзом и с третьим однородным членом. | Я им и живу и дышу. …Есть и ситец и парча. Он человек честный и прямой и довольно умный.

|

| Есть запятая при повторяющихся союзах ни-ни, то-то, не то - не то. | Не знаю ни его, ни ее, ни прочих. Он не то глуп, не то необразован. |

| Ставится запятая перед второй частью двойных союзов: как – так и, не так – как, не только – но и, хотя и – но, если не – то, чем – тем, настолько – насколько, не столько – сколько… | Давно знаю как его, так и ее. Он не так умен, как начитан и знает если не все, то многое. Она хотя и умна, но зла. Тут чем дальше, тем хуже. |

Обобщающее слово при однородных членах предложения

| Правило | Схема | Пример |

| После обобщающего слова перед однородными членами – двоеточие. |

О: О, О, О… | Я слышу звуки: рев, шипенье, крики… |

| После однородных членов перед обобщающим словом – тире. |

О, О, О - О | Поля, луга, леса – всё зазеленело. |

| Обобщающее слово может употребляться дважды: до и после однородных членов. | О: О, О, О - О | Хочу знать про все: встречи, письма, сны – про всё, что было. |

| Если обобщающее слово стоит до однородных членов, а после них предложение продолжается, то после однородных членов – тире. Тире может опускаться, если в этом же месте требуется ставить запятую. |

О: О, О, О - … | Всюду: и в лесу, и в поле, и на дорогах – было уже сухо. Многое он испытал: нужду, голод, страх, но не сломался. |

| Отделяются запятой от обобщающего вводные слова и то есть, а именно, как-то, стоящие после обобщающего слова перед однородными членами или после однородных членов перед обобщающим словом (см. схемы). |

О, вв: О, О, О…

О, О, О – вв, О | В музее были ценные экспонаты, например: шпага Берга, дубина народной войны… Вымок, замерз, устал – словом, намаялся. |

| Группа однородных членов может выделяться тире с двух сторон, если имеет характер уточнения, пояснения. |

О – О, О, О – | Разные цветы – желтые, синие, белые, красные – покрыли всю равнину. |

| Без обобщающего слова двоеточие перед однородными членами стоит для предупреждения, что следует перечисление. |

: О, О, О… | Тут были: Иван Иванович, его супруга, его дочь и зять. |

Обособленные члены предложения

1. обособленные обстоятельства

2. обособленные согласованные определения

3. обособленные несогласованные определения

4. обособленные приложения

5. обособленные дополнения

1. Обособленные обстоятельства

Что такое ОБОСОБЛЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА?

Обособленные обстоятельства - это обстоятельства, которые выделены интонационно и пунктуационно.

Обстоятельства отвечают на вопросы ГДЕ? КУДА? КОГДА? ОТКУДА? ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ? и КАК?

Чем могут быть ВЫРАЖЕНЫ обособленные обстоятельства?

Обособленные обстоятельства могут быть выражены:

1. одиночным деепричастием (Пошумев, река успокоилась)

2. деепричастным оборотом (Мужики, увидев помещика, сняли шапки)

3. сравнительным оборотом (Голова у нее острижена, как у мальчишки)

4. оборотом с предлогом НЕСМОТРЯ НА - обстоятельство уступки (На улицах, несмотря на яркое солнце, горели фонари.)

5. существительными с производными предлогами БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ, ВВИДУ, ВСЛЕДСТВИЕ, ПРИ УСЛОВИИ, ПО ПРИЧИНЕ и т.п. (В комнате Елены, благодаря плотным занавескам, было почти темно. Дети, вопреки морозу, вышли погулять. Детям, по причине малолетства, не определили никаких должностей)

НЕ ПУТАЙТЕ

- деепричастные обороты с вводными словами:

Судя по всему, наше путешествие затянется. По совести говоря, мне не хочется об этом рассказывать.

- деепричастные обороты с придаточными определительными:

Вот книга, прочитав которую вы узнаете много интересного. Перед старыми заводами возникали десятки проблем, не решив которые невозможно перейти к новым методам постройки кораблей.

2. Обособленные согласованные определения

Что такое ОБОСОБЛЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ?

Обособленное определение - это определение, которое выделяется интонацией и запятыми.

Определения отвечают на вопросы КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ? и др.

Определения бывают СОГЛАСОВАННЫЕ и НЕСОГЛАСОВАННЫЕ.

СОГЛАСОВАННЫЕ определения могут быть выражены:

1. причастным оборотом (Тропинка, зарастающая травой, вела к реке.)

2. прилагательным с зависимыми словами (Довольный своими успехами, он рассказал мне о них.)

3. одиночным прилагательным или причастием (Счастливый, он рассказал мне о своих успехах. Уставшие, туристы решили отказаться от повторного восхождения.)

4. однородными одиночными прилагательными (Ночь, облачная и туманная, окутала землю.)

3. Обособленные несогласованные определения

Обособленные несогласованные определения могут выражаться:

• существительным с зависимыми словами или без,

• неопределённой формой глагола с зависимыми словами или без,

• прилагательным в сравнительной степени с зависимыми словами.

Чем отличается несогласованное определение от согласованного?

Согласованное определение - это определение, которое связано с определяемым словом при помощи согласования (деревянный забор, наш подъезд, второй этаж, летящий шар).

Несогласованное определение - это определение, которое связано с определяемым словом при помощи управления и примыкания (улица города, юбка в клеточку, её ученики, бумага потолще, прогулка верхом, ребёнок лет пяти, обещание любить). Определяемое слово для несогласованного определения тоже выражается существительным или местоимением.

К несогласованному определению, выраженному существительным, можно задать два типа вопроса: какой? и вопрос косвенного падежа.

Пример предложения с обособленным несогласованным определением:

Москва, вся в новогодних гирляндах, выглядела красиво.

Москва КАКАЯ? В ЧЁМ? вся в новогодних гирляндах

4. Обособленные приложения

Что такое ПРИЛОЖЕНИЕ?

ПРИЛОЖЕНИЕ – это определение, которое выражено существительным.

Приложение по-новому характеризует предмет, дает ему другое название или указывает на степень родства, национальность, звание, профессию, возраст и т. д.

Приложение всегда употребляется в том же падеже, что и существительное, к которому оно относится.

Приложение может быть нераспространённым (состоящим из одного существительного) и распространённым (состоящим из существительного с зависимым словом или словами).

Например: Следом за Деевым прошёл к саням и Сапожков, железнодорожник.

Хозяин, суровый мужик, не рад был ни гостям, ни наживе.

Некоторые приложения могут употребляться с союзом КАК.

Например: Как всякий литературный новатор, Некрасов был крепко связан с традициями своих великих предшественников.

Приложение может обособляться не только запятой, но и тире:

а) если стоит в конце предложения и является разъяснением к сказанному (перед таким приложением можно вставить союз а именно). Например: На маяке жил только сторож — старый глухой швед.

б) если приложение относится к одному из однородных членов, чтобы не смешивать приложение с однородным членом. Например: За столом сидели хозяйка дома, её сестра — подруга моей жены, двое незнакомых мне лиц, моя жена и я.

в) для выделения с двух сторон приложений, имеющих пояснительное значение. Например: Какая-то ненатуральная зелень — творение скучных беспрерывных дождей — покрывала жидкою сетью поля и нивы.

г) для того, чтобы отделить однородные приложения от определяемого слова: Например: Лютейший бич небес, природы ужас — мор свирепствует в лесах.

Внимание! Приложения, написанные через дефис и заключённые в кавычки, обособленными НЕ ЯВЛЯЮТСЯ! Например: Девочки-подростки на другом углу площади уже выводили хороводы. Мы смотрели балет "Лебединое озеро".

5. Обособленные дополнения

Обособленные дополнения выражаются: именами существительными с предлогами или предложными сочетаниями кроме, вместо, помимо, сверх, за исключением, исключая, включая, наряду с и др. со значением включения, исключения, замещения, то есть ограничительным или расширительным значением.

Например: Тут, кроме небольшого столика с зеркалом, табурета и тряпья, не было никакой другой мебели, и, вместо лампы или свечи, горел яркий веерообразный огонек.

Мистер Гопкинс, наряду с другими людьми в серых касках, стоял неподвижно.

Задание 10

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения

Пример задания 10: «В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.

Но и этот громкий голос пролетел,(1) видимо,(2) мимо сознания Анны Федотовны. Она ждала скрипа задвигаемого ящика,(3) вся была сосредоточена на этом скрипе и,(4) когда наконец он раздался,(5) вздохнула с облегчением:

– Ступайте,(6) дети. Я очень устала.» Ответ: 12

Задание направлено на нахождение вводных слов, вводных предложений и обращений.

Они не являются членами предложения, поэтому и «грамматически не связаны с членами предложения».

Повторим теорию

Обращение – слово или сочетание слов, называющее того, к кому или чему обращаются с речью: Паша, это ты?

- Обращения обычно выражены именами существительными одушевлёнными, реже прилагательными или причастиями в значении существительных: Хорошая, любимая, родная, мы друг от друга далеко живём.

- В роли обращений чаще всего выступают собственные имена и существительные, называющие лиц по родству, по общественному положению, по профессии: Вот, Любушка, Митя проститься пришёл: он едет к матушке своей.

- Личные местоимения 2 лица ТЫ и ВЫ чаще входят в состав особого оборота, выступающего в роли обращения и заключающего в себе качественную оценку лица: Что вы такой герцогиней смотрите, красавица вы моя?

- В языке художественной литературы, особенно в поэтических текстах, используются обращения к неодушевлённым предметам:Красуйся, град Петров, и стой

Неколебимо, как Россия.

- Обращение может стоять в начале, в середине и в конце предложения.

| Обращение выделяется запятыми | Наташа, иди сюда! Вперёд тебе наука, друг. |

| Если обращение стоит в начале предложения и произносится с восклицательной интонацией, после него ставится восклицательный знак, а идущее дальше предложение начинается с прописной буквы. | Соседушка, мой свет! Пожалуйста, покушай. |

| Если обращение разбито на части, выделяется запятыми каждая часть. | Отколе, умная, бредёшь ты, голова? |

Вводные слова — это специальные слова или сочетания слов, при помощи которых говорящий выражает своё отношение к тому, что он сообщает, например: Эта безлунная ночь, казалось, была всё так же великолепна, как и прежде.

Вводные слова при произношении выделяются интонацией, а на письме запятыми.

Обратите внимание, что если вводное слово находится в середине предложения, то оно обособляется двумя запятыми, поэтому вам необходимо указать обе цифры.

| Значения вводных слов | Примеры |

| 1. Различная степень уверенности: а) большая степень уверенности (конечно, разумеется, бесспорно, несомненно, без сомнения, безусловно, действительно); б) меньшая степень уверенности, предположение (кажется, вероятно, очевидно, возможно, пожалуй). 2. Различные чувства (к счастью, общей радости, к несчастью, к сожалению, к удивлению). 3. Источник сообщения (кому принадлежат сообщение) (по сообщению, по словам, по мнению (кого-либо). 4. Порядок мыслей и их связь (во-первых, во-вторых, в-третьих, наконец; следовательно, значит, итак, напротив, наоборот, например). 5. Замечания о способах оформления мыслей (одним словом, иначе говоря, лучше сказать). | Горный воздух, без всякого сомнения, действует благотворно на здоровье человека. Возможно, я отношусь к языку с преувеличенной строгостью. К несчастью, частые и сильные дожди мешали успешному ходу путешествия.

По мнению врача, больного выпишут из больницы через неделю. Во-первых, я плохо знал эту местность, во-вторых, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала. Одним словом, в школе стало в тысячу раз интереснее. |

Эти значения выражаются не только вводными словами, но и вводными предложениями: А любители соловьиного пения (их было всегда много на Руси) с нетерпением ждали времени, когда у берёзки «развернётся лист». Моя душа, я помню, с детских лет чудесного искала.