В мире функций

Тригонометрия вокруг нас

Авторы:

Мельникова А.,

Симбухова М.,

Дмитриева Э., ученицы 11 “A” класса МАОУ СОШ №1 г.Немана, 2015г.

Почему нельзя без функций?

- Что такое тригонометрические функции?

- Кто придумал тригонометрические функции?

- А бывают ли обратные функции?

- Где применяются функции ?

Благодарим за помощь в создании проекта :

- Родич В.Г. – учитель математики МОУ СОШ №1 г. Немана.

- Чернов С.А. – учитель информатики МОУ СОШ №1 г. Немана.

- Чудина Л.Н. – учитель физики МОУ СОШ №1 г. Немана.

Этапы и сроки проведения проекта :

- I неделя – обсуждение, выбор основополагающего и проблемных вопросов. Определение творческого названия проекта.

- II неделя – формирование групп и обсуждение плана работы участников.

- III - V неделя – самостоятельная работа группы, обсуждение возможных источников информации, вопросов защиты авторских прав.

- VI-VII неделя – подготовка и защита презентаций участниками. Оценивание результатов проекта одноклассниками и учителем.

Цели :

- Посредством самостоятельных исследований получить ответы на проблемные вопросы.

- Научиться пользоваться информационными Интернет-ресурсами в процессе самостоятельных исследований.

- Оформить полученные данные в виде гипертекстовых документов, презентаций и публикаций.

- Посредством участия в этом проекте попытаться взглянуть с необычной стороны на удивительный мир тригонометрических функций, кажущихся скучными на страницах школьного учебника.

- Научиться применять полученные знания в нестандартных ситуациях.

![Литература : Энциклопедический словарь юного математика/Сост. А. П. Савин.-М.:Педагогика,1985. http://www.cultinfo.ru http://www.krugosvet.ru Энциклопедический словарь юного физика/Сост. В. А. Чуянов. - М.: Педагогика, 1984. Алгебра и начала анализа : учеб. для 10 - 11 кл. общеобраз. учреждений /[ Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров и др. ] – М. : Просвещение,2006.](https://fsd.multiurok.ru/html/2020/02/06/s_5e3bbec5bcd19/img5.jpg)

Литература :

- Энциклопедический словарь юного математика/Сост. А. П. Савин.-М.:Педагогика,1985.

- http://www.cultinfo.ru

- http://www.krugosvet.ru

- Энциклопедический словарь юного физика/Сост. В. А. Чуянов. - М.: Педагогика, 1984.

- Алгебра и начала анализа : учеб. для 10 - 11 кл. общеобраз. учреждений /[ Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров и др. ] – М. : Просвещение,2006.

Что такое тригонометрические функции?

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ – один из классов элементарных функций.

Функция у = cos х. Если построить единичную окружность с центром в начале координат, и задать произвольное значение аргумента x0 и отсчитать от оси Ox угол x 0, то этому углу на единичной окружности соответствует некоторая точка A (рис. 1) а ее проекцией на ось Ох будет точка М . Длина отрезка ОМ равна абсолютной величине абсциссы точки A . Данному значению аргумента x0 сопоставлено значение функции y = cos x 0 как абсциссы точки А . Соответственно точка В ( x 0; у 0) принадлежит графику функции у = cos х (рис. 2). Если точка А находится правее оси Оу , то косинус будет положителен, если же левее – отрицателен. Но в любом случае точка А не может покинуть окружность. Поэтому косинус лежит в пределах от –1 до 1:

– 1 x

Рис.1 Рис.2

Дополнительный поворот на любой угол, кратный 2 п , возвращает точку A на то же место. Поэтому функция у = cos x периодическая, ее период равен 2 п :

cos ( x + 2 п ) = cos x.

Если взять два значения аргумента, равные по абсолютной величине, но противоположные по знаку, x и – x , найти на окружности соответствующие точки Ax и А-x . Как видно на рис. 3 их проекцией на ось Ох является одна и та же точка М . Поэтому

cos (– x ) = cos ( x ), т.е. косинус – четная функция, f (– x ) = f ( x ) .

Рис.3

![Значит, можно исследовать свойства функции y = cos х на отрезке [0, п ] , а затем учесть ее четность и периодичность. При х = 0 точка А лежит на оси Ох , ее абсцисса равна 1, а потому cos 0 = 1. С увеличением х точка А передвигается по окружности вверх и влево, ее проекция, естественно, только влево, и при х = п /2 косинус становится равен 0. Точка A в этот момент поднимается на максимальную высоту, а затем продолжает двигаться влево, но уже снижаясь. Ее абсцисса все убывает, пока не достигнет наименьшего значения, равного –1 при х = п . Таким образом, на отрезке [0, п] функция у = cos х монотонно убывает от 1 до –1 (рис. 4, 5). Рис.4 Рис.5](https://fsd.multiurok.ru/html/2020/02/06/s_5e3bbec5bcd19/img8.jpg)

Значит, можно исследовать свойства функции y = cos х на отрезке [0, п ] , а затем учесть ее четность и периодичность.

При х = 0 точка А лежит на оси Ох , ее абсцисса равна 1, а потому cos 0 = 1. С увеличением х точка А передвигается по окружности вверх и влево, ее проекция, естественно, только влево, и при х = п /2 косинус становится равен 0. Точка A в этот момент поднимается на максимальную высоту, а затем продолжает двигаться влево, но уже снижаясь. Ее абсцисса все убывает, пока не достигнет наименьшего значения, равного –1 при х = п . Таким образом, на отрезке [0, п] функция у = cos х монотонно убывает от 1 до –1 (рис. 4, 5).

Рис.4 Рис.5

![Из четности косинуса следует, что на отрезке [– п , 0] функция монотонно возрастает от –1 до 1, принимая нулевое значение при х = – п /2. Если взять несколько периодов, получится волнообразная кривая (рис. 6). Итак, функция y = cos x принимает нулевые значения в точках х = п /2 + kп , где k – любое целое число. Максимумы, равные 1, достигаются в точках х = 2 kп , т.е. с шагом 2 п , а минимумы, равные –1, в точках х = p + 2 kп . Рис.6](https://fsd.multiurok.ru/html/2020/02/06/s_5e3bbec5bcd19/img9.jpg)

Из четности косинуса следует, что на отрезке [– п , 0] функция монотонно возрастает от –1 до 1, принимая нулевое значение при х = – п /2. Если взять несколько периодов, получится волнообразная кривая (рис. 6).

Итак, функция y = cos x принимает нулевые значения в точках х = п /2 + kп , где k – любое целое число. Максимумы, равные 1, достигаются в точках х = 2 kп , т.е. с шагом 2 п , а минимумы, равные –1, в точках х = p + 2 kп .

Рис.6

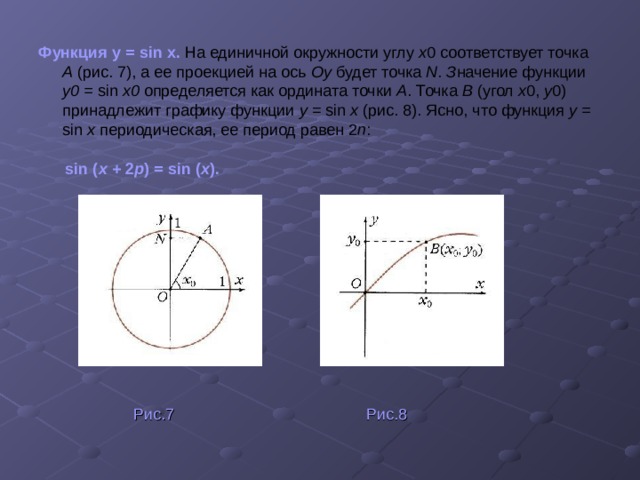

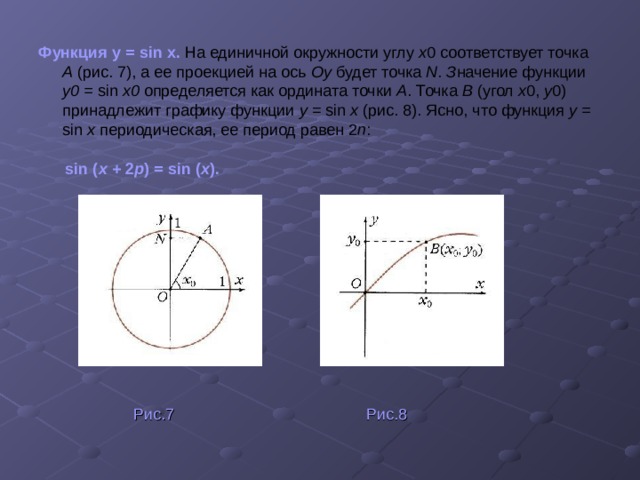

Функция y = sin х. На единичной окружности углу x 0 соответствует точка А (рис. 7), а ее проекцией на ось Оу будет точка N . З начение функции у0 = sin x0 определяется как ордината точки А . Точка В (угол x 0, у 0) принадлежит графику функции y = sin x (рис. 8). Ясно, что функция y = sin x периодическая, ее период равен 2 п :

sin ( x + 2 p ) = sin ( x ).

Рис.7 Рис.8

Для двух значений аргумента, х и – , проекции соответствующих им точек Аx и А-x на ось Оу расположены симметрично относительно точки О . Поэтому

sin (– x ) = –sin ( x ),

т.е. синус – функция нечетная, f(– x ) = –f( x ) (рис. 9).

Если точку A повернуть относительно точки О на угол п /2 против часовой стрелки (другими словами, если угол х увеличить на п /2), то ее ордината в новом положении будет равна абсциссе в старом. А значит,

sin ( x + п /2) = cos x.

Иначе, синус – это косинус, «запоздавший» на п /2, поскольку любое значение косинуса «повторится» в синусе, когда аргумент возрастет на п /2. И чтобы построить график синуса, достаточно сдвинуть график косинуса на п /2 вправо (рис. 10). Чрезвычайно важное свойство синуса выражается равенством :

Рис.10

Рис.9

Геометрический смысл равенства виден из рис. 11. Здесь х – это половина дуги АВ , а sin х – половина соответствующей хорды. Очевидно, что по мере сближения точек А и В длина хорды все точнее приближается к длине дуги. Из того же рисунка несложно извлечь неравенство

| sin x | x |, верное при любом х .

Формулу (*) математики называют замечательным пределом. Из нее, в частности, следует, что sin х » х при малых х .

Рис.11

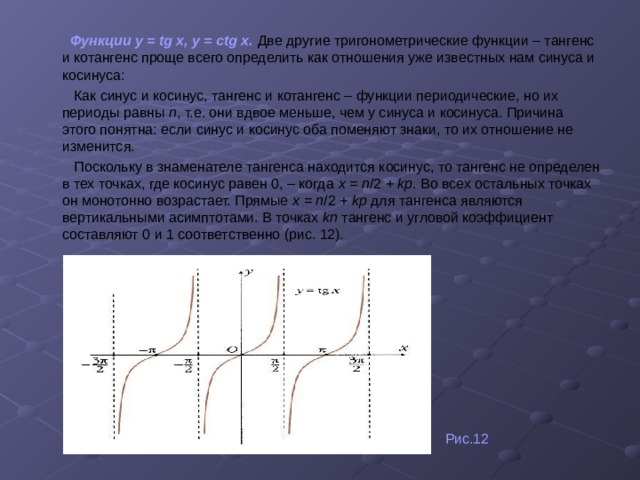

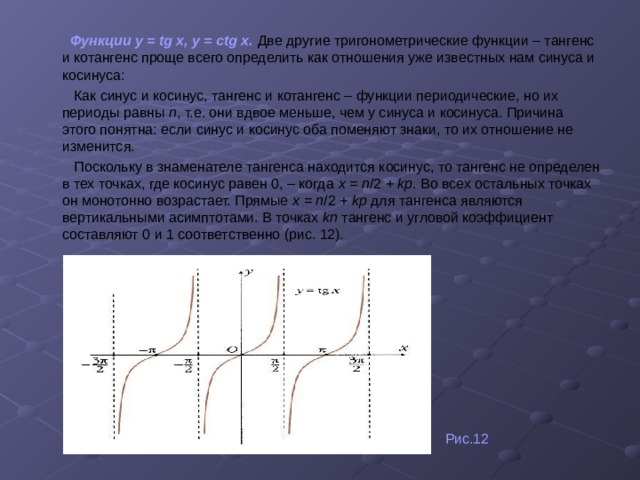

Функции у = tg х, у = ctg х. Две другие тригонометрические функции – тангенс и котангенс проще всего определить как отношения уже известных нам синуса и косинуса:

Как синус и косинус, тангенс и котангенс – функции периодические, но их периоды равны п , т.е. они вдвое меньше, чем у синуса и косинуса. Причина этого понятна: если синус и косинус оба поменяют знаки, то их отношение не изменится.

Поскольку в знаменателе тангенса находится косинус, то тангенс не определен в тех точках, где косинус равен 0, – когда х = п /2 + kp . Во всех остальных точках он монотонно возрастает. Прямые х = п /2 + kp для тангенса являются вертикальными асимптотами. В точках kп тангенс и угловой коэффициент составляют 0 и 1 соответственно (рис. 12).

Рис.12

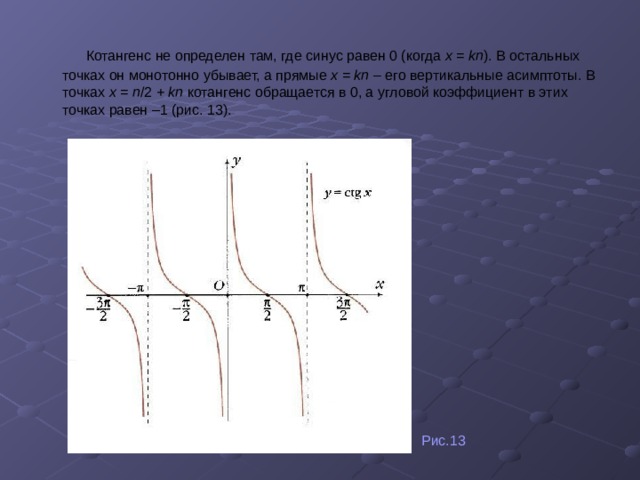

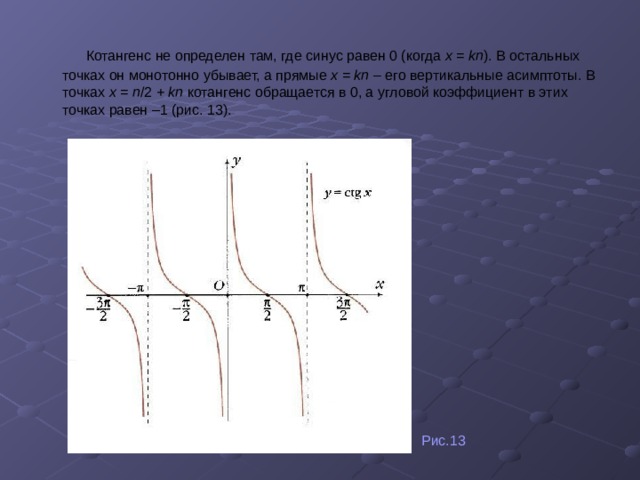

Котангенс не определен там, где синус равен 0 (когда х = kп ). В остальных точках он монотонно убывает, а прямые х = kп – его вертикальные асимптоты. В точках х = п /2 + kп котангенс обращается в 0, а угловой коэффициент в этих точках равен –1 (рис. 13).

Рис.13

Кто придумал тригонометрические функции?

Тригонометрические функции возникли впервые в связи с исследованиями в астрономии и геометрии. Соотношения отрезков в треугольнике и окружности, являющиеся по существу тригонометрическими функциями, встречаются уже в 3 в. до н. э. в работах математиков Древней Греции – Евклида, Архимеда, Аполлония Пергского и других, однако эти соотношения не являлись самостоятельным объектом исследования, так что тригонометрические функции как таковые ими не изучались. Они рассматривались первоначально как отрезки и в такой форме применялись Аристархом (конец 4 – 2-я половина 3 вв. до н. э.), Гиппархом (2 в. до н. э.), Менелаем (1 в. н. э.) и Птолемеем (2 в. н. э.) при решении сферических треугольников. Птолемей составил первую таблицу хорд для острых углов через 30' с точностью до 10–6. Это была первая таблица синусов. Как отношение функция sin a встречается уже у Ариабхаты (конец 5 в.). Функции tg a и ctg a встречаются у аль-Баттани (2-я половина 9 – начало 10 вв.) и Абуль-Вефа (10 в.), который употребляет также sec a и cosec a. Ариабхата знал уже формулу (sin2a + cos2a) = 1, а также формулы sin и cos половинного угла, с помощью которых построил таблицы синусов для углов через 3°45'; исходя из известных значений тригонометрических функций для простейших аргументов. Бхаскара (12 в.) дал способ построения таблиц через 1 с помощью формул сложения. Формулы преобразования суммы и разности тригонометрических функций различных аргументов в произведение выводились Региомонтаном (15 в.) и Дж. Непером в связи с изобретением последним логарифмов (1614). Региомонтан дал таблицу значений синуса через 1'. Разложение тригонометрических функций в степенные ряды получено И.Ньютоном (1669). В современную форму теорию тригонометрических функций привел Л.Эйлер (18 в.). Ему принадлежат их определение для действительного и комплексного аргументов, принятая ныне символика, установление связи с показательной функцией и ортогональности системы синусов и косинусов.

А бывают ли обратные функции?

Обра́тные тригонометри́ческие фу́нкции — математические функции, являющиеся обратными к тригонометрическим функциям. К обратным тригонометрическим функциям обычно относят шесть функций:

аркси́нус (обозначение: arcsin)

аркко́синус (обозначение: arccos)

аркта́нгенс (обозначение: arctg; в иностранной литературе arctan)

арккота́нгенс (обозначение: arcctg; в иностранной литературе arccotan)

арксе́канс (обозначение: arcsec)

арккосе́канс (обозначение: arccosec; в иностранной литературе arccsc)

Название обратной тригонометрической функции образуется от названия соответствующей ей тригонометрической функции добавлением приставки «арк-» (от лат. arc — дуга). Это связано с тем, что геометрически значение обратной тригонометрической функции можно связать с длиной дуги единичной окружности (или углом, стягивающим эту дугу), соответствующей тому или иному отрезку. Изредка в иностранной литературе пользуются обозначениями типа sin−1 для арксинуса и т.п.; это считается неоправданным, так как возможна путаница с возведением функции в степень −1.

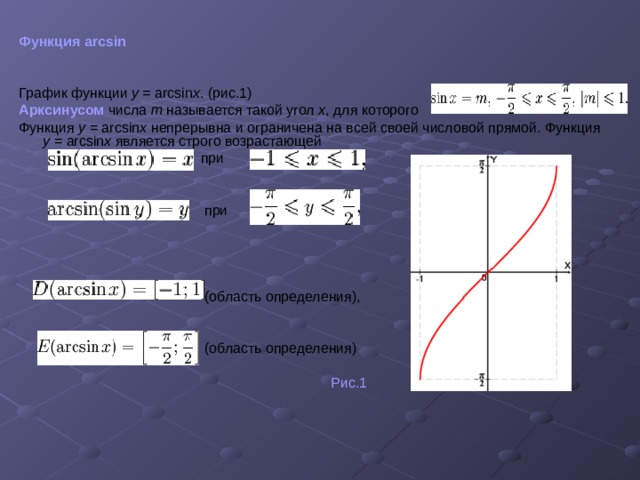

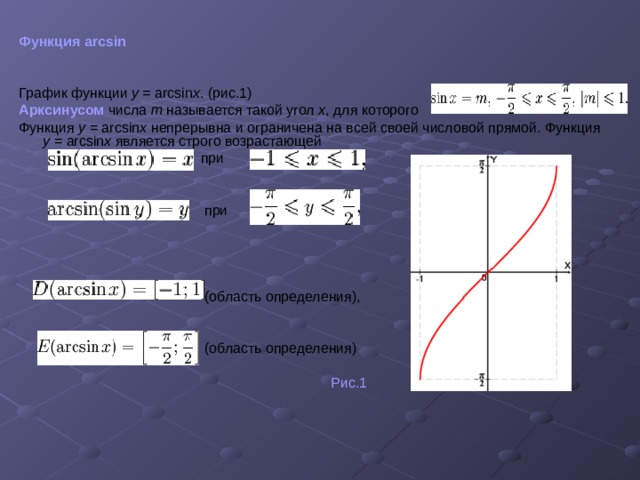

Функция arcsin

График функции y = arcsin x . (рис.1)

Арксинусом числа m называется такой угол x , для которого

Функция y = arcsin x непрерывна и ограничена на всей своей числовой прямой. Функция y = arcsin x является строго возрастающей .

при

при

(область определения),

(область определения)

Рис.1

Свойства функции arcsin :

- (функция является нечётной)

Получение функции arcsin

Дана функция y = sin x . На всей своей области определения она является кусочно-монотонной, и, значит, обратное соответствие y = arcsin x функцией не является. Поэтому мы рассмотрим отрезок, на котором она строго возрастает и принимает все значения области значений — .

Так как для функции y = sin x на интервале каждому значению аргумента соответствует единственное значение функции, то на этом отрезке существует обратная функция y = arcsin x , график которой симметричен графику функции y = sin x на отрезке относительно у = х

![Функция arccos. График функции y = arccos x . (рис.2) Арккосинусом числа m называется такой угол x , для которого Функция y = arccos x непрерывна и ограничена на всей своей числовой прямой. Функция y = arccos x является строго убывающей. cos(arccos x ) = x при arccos(cos y ) = y при D (arccos x ) = [ − 1;1], (область определения), E (arccos x ) = [0;π]. (область значений). Рис.2](https://fsd.multiurok.ru/html/2020/02/06/s_5e3bbec5bcd19/img20.jpg)

Функция arccos.

График функции y = arccos x . (рис.2)

Арккосинусом числа m называется такой угол x , для которого

Функция y = arccos x непрерывна и ограничена на всей своей числовой прямой. Функция y = arccos x является строго убывающей.

- cos(arccos x ) = x при

- arccos(cos y ) = y при

- D (arccos x ) = [ − 1;1], (область определения),

- E (arccos x ) = [0;π]. (область значений).

Рис.2

0 при arccos x = 0 при x = 1. . . Получение функции arccos Дана функция y = cos x . На всей своей области определения она является кусочно-монотонной, и, значит, обратное соответствие y = arccos x функцией не является. Поэтому мы рассмотрим отрезок, на котором она строго возрастает и принимает все свои значения — [0;π]. На этом отрезке y = cos x строго монотонно убывает и принимает все свои значения только один раз, а значит, на отрезке [0;π] существует обратная функция y = arccos x , график которой симметричен графику y = cos x на отрезке [0;π] относительно прямой y = x . " width="640"

0 при arccos x = 0 при x = 1. . . Получение функции arccos Дана функция y = cos x . На всей своей области определения она является кусочно-монотонной, и, значит, обратное соответствие y = arccos x функцией не является. Поэтому мы рассмотрим отрезок, на котором она строго возрастает и принимает все свои значения — [0;π]. На этом отрезке y = cos x строго монотонно убывает и принимает все свои значения только один раз, а значит, на отрезке [0;π] существует обратная функция y = arccos x , график которой симметричен графику y = cos x на отрезке [0;π] относительно прямой y = x . " width="640"

Свойства функции arccos.

- arccos( − x ) = π − arccos x (функция центрально-симметрична относительно точки

- arccos x 0 при

- arccos x = 0 при x = 1.

Получение функции arccos

Дана функция y = cos x . На всей своей области определения она является кусочно-монотонной, и, значит, обратное соответствие y = arccos x функцией не является. Поэтому мы рассмотрим отрезок, на котором она строго возрастает и принимает все свои значения — [0;π]. На этом отрезке y = cos x строго монотонно убывает и принимает все свои значения только один раз, а значит, на отрезке [0;π] существует обратная функция y = arccos x , график которой симметричен графику y = cos x на отрезке [0;π] относительно прямой y = x .

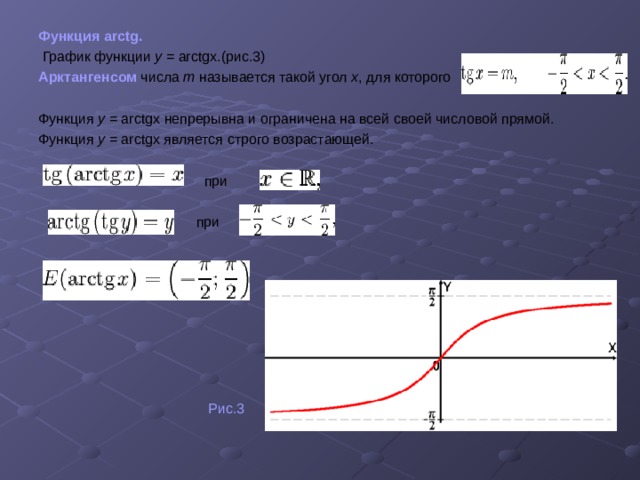

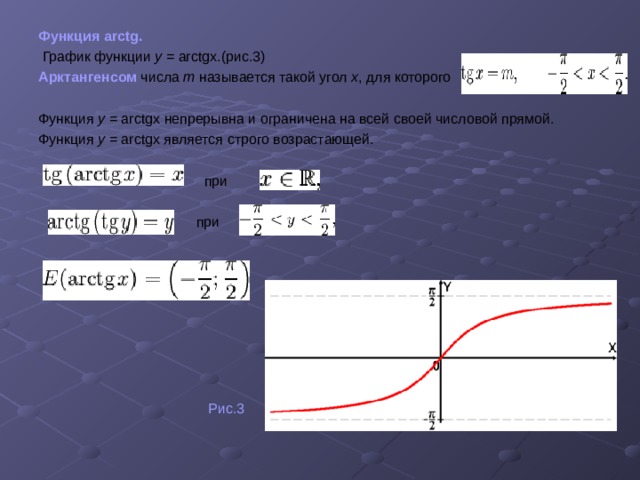

Функция arctg.

График функции y = arc tg x . (рис.3)

Арктангенсом числа m называется такой угол x , для которого

Функция у = arctgx непрерывна и ограничена на всей своей числовой прямой.

Функция у = arctgx является строго возрастающей.

при

при

Рис.3

0. при x = 0. при x . . " width="640"

0. при x = 0. при x . . " width="640"

Свойства функции arctg .

- (функция нечётная).

- при x 0.

- при x = 0.

- при x

- .

- .

Получение функции arctg.

Дана функция у = tg. На всей своей области определения она является кусочно-монотонной, и, значит, обратное соответствие у = arctg функцией не является. Поэтому рассмотрим отрезок, на котором она строго возрастает и принимает все свои значения только один раз —

На этом отрезке у = tg строго монотонно возрастает и

принимает все свои значения только один раз, следовательно, на интервале существует обратная функция у = arctg , график которой симметричен графику у = tg на отрезке относительно прямой y = x .

Функция arcctg .

Арккотангенсом числа m называется такой угол x , для которого

Функция y = arcctg непрерывна и ограничена на всей своей числовой прямой.

Функция y = arcctg является строго убывающей.

Свойства функции arcctg. Рис. 4

- . ,график функции центрально-симметричен относительно точки

- . при любых х.

- .

Получение функции arcctg.

Дана функция y = ctg x . На всей своей области определения она является кусочно-монотонной, и, значит, обратное соответствие y= arcctg x функцией не является. Поэтому рассмотрим отрезок, на котором она строго возрастает и принимает все свои значения только один раз — (0;π). На этом отрезке y = ctg x строго возрастает и принимает все свои значения только один раз, следовательно, на интервале (0;π) существует обратная функция y= arcctg x , график которой симметричен графику y = ctg x на отрезке (0;π) относительно прямой y = x .

Где применяются функции ?

Тригонометри́ческие фу́нкции — математические функции от угла. Они важны при изучении геометрии, а также при исследовании периодических процессов. Обычно тригонометрические функции определяют как отношения сторон сторон прямоугольного треугольника или длины определённых отрезков в единичной окружности. Более современные определения выражают тригонометрические функции через суммы рядов или как решения некоторых дифференциальных уравнений, что позволяет расширить область определения этих функций на произвольные вещественные числа и даже на комплексные числа.

Тригонометрические функции применяются очень хорошо в науке и технике. В первую очередь там, где для расчетов используются угловые величины. Например, в механике, оптике, а также там, где используются колебательные процессы - физике. При изучении электромагнитных явлений, радиосвязи, теории упругости, явлениях резонанса, и т.д. и т.п.

![Литература : Энциклопедический словарь юного математика/Сост. А. П. Савин.-М.:Педагогика,1985. http://www.cultinfo.ru http://www.krugosvet.ru Энциклопедический словарь юного физика/Сост. В. А. Чуянов. - М.: Педагогика, 1984. Алгебра и начала анализа : учеб. для 10 - 11 кл. общеобраз. учреждений /[ Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров и др. ] – М. : Просвещение,2006.](https://fsd.multiurok.ru/html/2020/02/06/s_5e3bbec5bcd19/img5.jpg)

![Значит, можно исследовать свойства функции y = cos х на отрезке [0, п ] , а затем учесть ее четность и периодичность. При х = 0 точка А лежит на оси Ох , ее абсцисса равна 1, а потому cos 0 = 1. С увеличением х точка А передвигается по окружности вверх и влево, ее проекция, естественно, только влево, и при х = п /2 косинус становится равен 0. Точка A в этот момент поднимается на максимальную высоту, а затем продолжает двигаться влево, но уже снижаясь. Ее абсцисса все убывает, пока не достигнет наименьшего значения, равного –1 при х = п . Таким образом, на отрезке [0, п] функция у = cos х монотонно убывает от 1 до –1 (рис. 4, 5). Рис.4 Рис.5](https://fsd.multiurok.ru/html/2020/02/06/s_5e3bbec5bcd19/img8.jpg)

![Из четности косинуса следует, что на отрезке [– п , 0] функция монотонно возрастает от –1 до 1, принимая нулевое значение при х = – п /2. Если взять несколько периодов, получится волнообразная кривая (рис. 6). Итак, функция y = cos x принимает нулевые значения в точках х = п /2 + kп , где k – любое целое число. Максимумы, равные 1, достигаются в точках х = 2 kп , т.е. с шагом 2 п , а минимумы, равные –1, в точках х = p + 2 kп . Рис.6](https://fsd.multiurok.ru/html/2020/02/06/s_5e3bbec5bcd19/img9.jpg)

![Функция arccos. График функции y = arccos x . (рис.2) Арккосинусом числа m называется такой угол x , для которого Функция y = arccos x непрерывна и ограничена на всей своей числовой прямой. Функция y = arccos x является строго убывающей. cos(arccos x ) = x при arccos(cos y ) = y при D (arccos x ) = [ − 1;1], (область определения), E (arccos x ) = [0;π]. (область значений). Рис.2](https://fsd.multiurok.ru/html/2020/02/06/s_5e3bbec5bcd19/img20.jpg)

0 при arccos x = 0 при x = 1. . . Получение функции arccos Дана функция y = cos x . На всей своей области определения она является кусочно-монотонной, и, значит, обратное соответствие y = arccos x функцией не является. Поэтому мы рассмотрим отрезок, на котором она строго возрастает и принимает все свои значения — [0;π]. На этом отрезке y = cos x строго монотонно убывает и принимает все свои значения только один раз, а значит, на отрезке [0;π] существует обратная функция y = arccos x , график которой симметричен графику y = cos x на отрезке [0;π] относительно прямой y = x . " width="640"

0 при arccos x = 0 при x = 1. . . Получение функции arccos Дана функция y = cos x . На всей своей области определения она является кусочно-монотонной, и, значит, обратное соответствие y = arccos x функцией не является. Поэтому мы рассмотрим отрезок, на котором она строго возрастает и принимает все свои значения — [0;π]. На этом отрезке y = cos x строго монотонно убывает и принимает все свои значения только один раз, а значит, на отрезке [0;π] существует обратная функция y = arccos x , график которой симметричен графику y = cos x на отрезке [0;π] относительно прямой y = x . " width="640"

0. при x = 0. при x . . " width="640"

0. при x = 0. при x . . " width="640"