112

ЦЕЛИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ПОНЯТЬ

ПРИМЕР

Проектирование жилых зданий - достаточно распространенный вид информационного моделирования. Рассмотрим его в качестве примера этого параграфа.

Определимся вначале с субъектом моделирования, стоящей перед ним задачей, объектом и целью моделирования.

Субъект моделирования - архитектор.

Задача моделирования - спроектировать комфортабельный дом для семьи заказчика, расходы на проектирование и строительство которого не превысят заданной суммы.

Объект моделирования - все те дома, которые архитектор видел воочию или представлял в своем воображении.

Задача, стоящая перед архитектором как субъектом моделирования, конкретизируется в цели моделирования: разработать проект дома, который бы понравился заказчику, отражал бы профессиональные предпочтения самого архитектора и смета расходов на реализацию которого удовлетворяла бы определенным ограничениям.

Заметим, что цель моделирования сформулирована в самом общем виде, где каждая фраза требует “расшифровки”.

Так, необходимо уточнить, что такое “понравиться заказчику”. Кому-то нравятся одноэтажные дома, кому-то - дома в трех уровнях. Кто-то предпочтет дом с большими полукруглыми окнами, а для кого-то важно, чтобы была веранда. Что касается предпочтений архитектора, то для успешной работы немаловажно, чтобы его профессиональные знания были востребованы, чтобы не было препятствий для его самореализации. Смета расходов на проектировние и строительство должна быть рассчитана и согласована еще до начала работы.

Таким образом, реализация цели моделирования (разработка проекта дома) требует решения ряда подзадач:

выявить, что является критериями комфортабельности для заказчика. Следовательно, необходимо построить модель “комфортабельное жилище для конкретной семьи”. Это может быть словесное описание или четко определенные и закрепленные в договоре требования;

наиболее оптимально использовать знания и опыт разработчика проекта. Для этого необходимо, например, определить модель взаимоотношений заказчика и исполнителя заказа и также отразить ее в статьях договора;

учесть при проектировании все возможные затраты на строительные материалы, оплату труда рабочих, проведение проектных работ, привязку к местности и пр. Следовательно, надо выбрать метод расчета таких затрат и обосновать его и т.д.

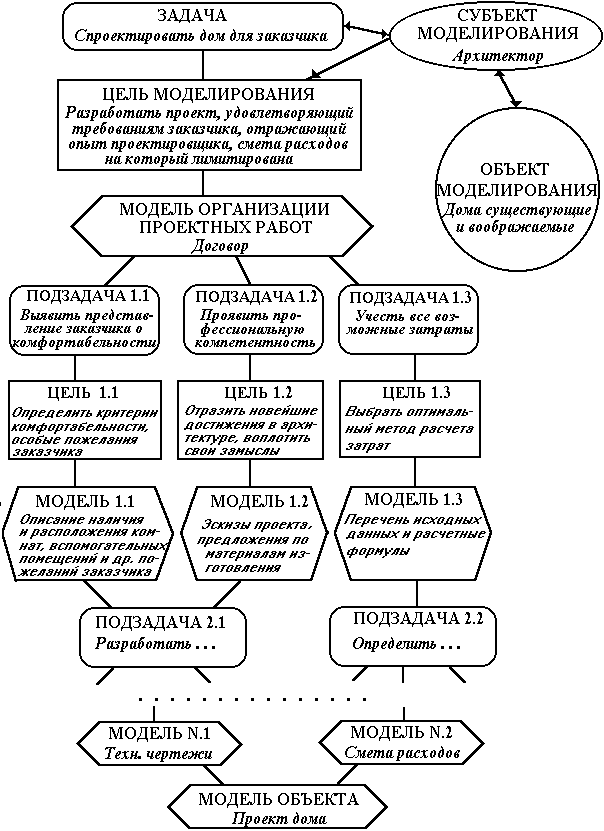

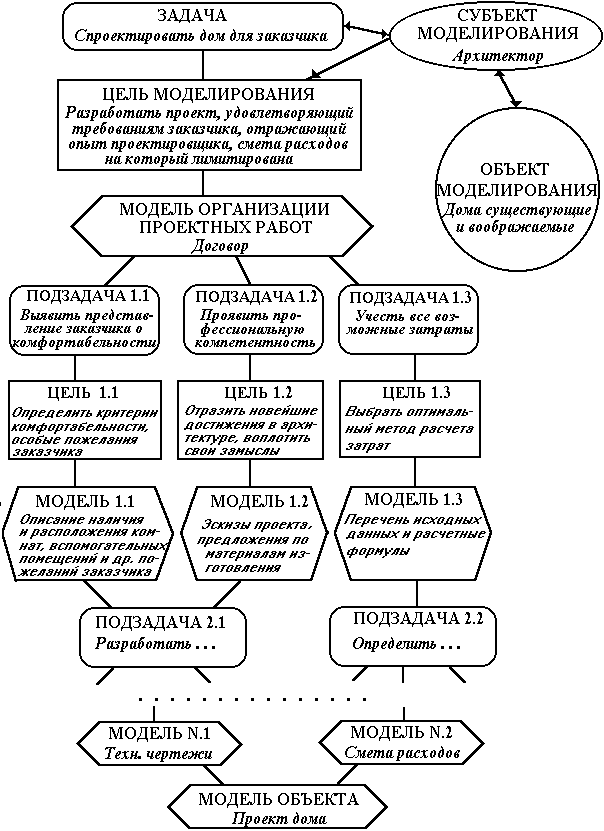

Решение каждой подзадачи приводит к построению некоторой новой модели: тексту договора, техническому заданию, эскизам, расчетным формулам. Часто реализация этих моделей вновь приводит к необходимости решения задач следующего уровня. Графически этот процесс можно проиллюстрировать следующей схемой (рис. 1.3.1), которую можно назвать деревом целей моделирования.

Рис. 1.3.1. Дерево целей моделирования при проектировании жилого дома

Окончательным результатом этого многоступенчатого процесса моделирования будет разработанные чертежи и техническое описание проекта, включающее и смету расходов на его строительство, то есть модель дома. Результатом реализации полученной модели может быть новый дом, если его построить.

Решение любой сложной задачи, стоящей перед человеком, а также сложность объекта исследования приводят к тому, что моделирование этого объекта проходит ряд этапов, на каждом из которых определяется цель или даже несколько целей моделирования, строится одна или несколько моделей.

В своей учебной деятельности вы, вероятно, не раз сталкивались с тем, что практически всегда исходная задача разбивается на ряд подзадач. Соответственно им цель моделирования уточняется, конкретизируется, детализируется при решении каждой из подзадач. Анализ построенной на каком-либо этапе модели иногда приводит к уточнению и изменению задач предыдущих этапов. Изменение цели моделирования требует изменения построенной модели или разработки новой и т.д. В этом случае говорят о том, что решение задачи и построение модели является иттерационным процессом.

Можно ли облегчить и ускорить этот процесс. Что касается разработки проекта дома, то существуют специальные программные средства - системы автоматизированного проектирования, которые позволяют:

существенно облегчить работу проектировщика, позволяя конструировать дом из имеющихся “заготовок”, собирая его из отдельных блоков как в детском конструкторе;

воплотить в проекте самые смелые задумки архитектора;

повысить точность расчетов по расходам на строительство;

“привязать” проект к местности и отразить это в трехмерном изображении на экране дисплея;

предложить заказчику не один, а несколько проектов на выбор.

И если еще несколько лет назад чертежные доски были непременным атрибутом архитектурно-проектной мастерской, то сейчас их место все чаще и чаще занимают компьютеры с подключенными к ним графопостроителями (плоттерами). Качество и скорость проектирования значительно повышаются, а его стоимость снижается.

Рис.1.3.2. Проект здания, разработанный с использованием средств автоматизированного проектирования

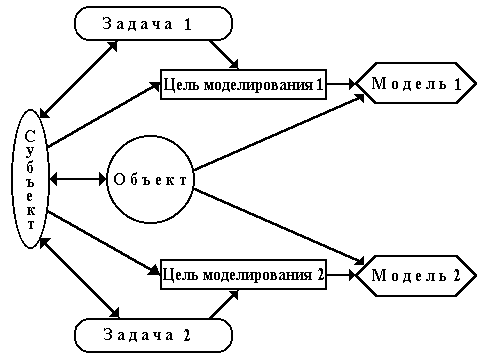

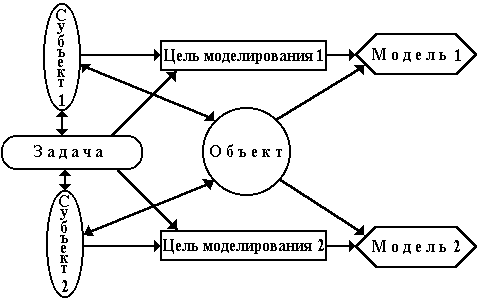

В разобранном примере рассмотрен случай, когда есть только один субъект моделирования и перед ним стоит одна задача. В этом случае будет построена только одна модель. А что будет, если к архитектору (один субъект) придут несколько заказчиков, каждый со своими пожеланиями (несколько задач)? Вероятно, им будут предложены разные проекты, то есть будут построены разные модели. А если один заказчик обратиться сразу к нескольким архитекторам (несколько субъектов) и его пожелания будут абсолютно одинаковыми для каждого из них (одна задача)? Будут ли разработанные ими проекты различными или они тоже будут абсолютно одинаковыми? Поскольку цель моделирования не просто вытекает из задачи, но в значительной степени определяется субъектом моделирования и зависит от его опыта, пристрастий, интересов, то, скорее всего, заказчик получит разные проекты.

А может ли решение разных задач разными людьми привести к построению одинаковых моделей? Да, конечно. Такое бывает довольно часто, если, например, строится математическая модель.

ПРИМЕР

Математические модели следующих задач будут одинаковыми, если ввести соответствующие обозначения переменных.

“Вы положили некоторую сумму (S рублей) в сбербанк. Годовая ставка p%. Какая сумма будет на Вашем счету через n лет?”

(Цель моделирования - расчитать будущую величину вклада)

и

“Фирма для закупки оборудования взяла в фонде развития кредит в S рублей под p% годовых. Какую сумму денег надлежить вернуть в фонд через n лет?”.

(Цель моделирования - определить денежную величину, подлежащую возврату)

Обозначив накопленную на банковском счету сумму и возросшую величину кредита через BS, мы в обоих случаях получим одну и ту же расчетную формулу:

BS = S (1 + p / 100) n

Таким образом, модель объекта определяется самим объектом моделирования и целью моделирования. Цель моделирования определяется субъектом моделирования в зависимости от задачи, которую ему надо решить.

ЗНАТЬ

Решение любой практической задачи всегда связано с исследованием, преобразованием некоторого объекта (метериального или информационного) или управлением им.

Цель моделирования возникает когда субъект решает стоящую перед ним задачу и зависит как от решаемой задачи, так и от субъекта моделирования. То есть цель моделирования имеет двойственную природу: с одной стороны она объективна, так как вытекает из задачи исследования, с другой - субъективна, поскольку исследователь всегда корректирует ее в зависимости от своих опыта, интересов, мотивов деятельности.

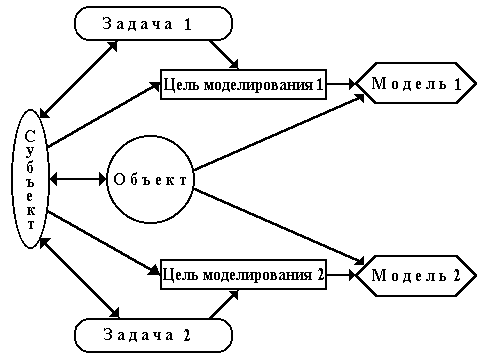

СХЕМА 1 (файл r1_3_3.bmp)

Для одного объекта один субъект можен построить несколько моделей, если он решает разные задачи, приводящие к разным целям моделирования.

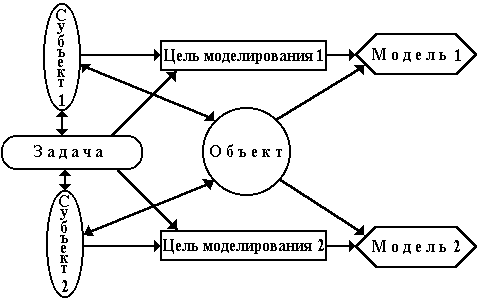

СХЕМА 2 (файл r1_3_4.bmp)

Для одного объекта разные субъекты могут построить разные модели, даже если задача моделирования у них одна. Выбор вида модели и ее построение зависит от знаний, опыта, предпочтений, личных интересов субъекта.

СХЕМA 3 (файл r1_3_5.bmp)

СХЕМА 4(файл r1_3_6.bmp)

Разные объекты могут иметь модели одинаковые по виду, даже если их строили разные субъекты исходя из разных целей моделирования.

Целями информационного моделирования могут быть:

описать внешний вид объекта для...

разработать техническое задание на ...

разработать договор о совместной деятельности по ...

нарисовать эскиз ...

разработать технические чертежи ...

представить графически структуру ...

составить таблицу расписания ...

вывести расчетную формулу ...

определить план действий ...

разработать алгоритм решения задачи ...

Решение практических задач чаще всего проходит поэтапно, многоступенчато. На каждом этапе решения может возникнуть одна или несколько подзадач, решение которых после определения цели моделирования сводится к построению модели. То есть модель решения задачи - это некоторый план действий (алгоритм), который можно представить, например, в виде дерева целей, подцелей моделирования и соответствующих им моделей.

УМЕТЬ

ЗАДАНИЕ 1

Предположим, что вы человек предусмотрительный и уже сейчас задумываетесь о фасоне платья (костюма), в котором вы пойдете на школьный выпускной бал.

“Переведите” данную ситуацию на язык моделирования и сформулируйте ее в терминах: задача, субъект моделирования, объект моделирования, цель моделирования, модель, подзадачи, модель решения задачи.

ОТВЕТ

Задача: подобрать одежду к школьному выпускному балу.

Субъект моделирования: либ вы сами, либо профессионал-модельер.

Объект моделирования: Одежда, предназначенная для праздников.

Цель моделирования: разработать фасон платья (костюма), подчеркивающего ваши достоинства, отражающего вашу индивидуальность, расходы на пошив которого укладываются в оговоренную с родителями сумму.

Модель: эскиз платья (костюма), выкройки.

Подзадачи: определиться со своими предпочтениями; просмотреть журналы мод и сделать эскизы понравившихся деталей одежды; определить перечень видов ткани, подходящих к выбранному фасону (или перечень фасонов, допустимых для понравившейся ткани); рассчитать необходимое количество ткани; рассчитать стоимость изготовления платья и пр.

Модель решения задачи: дерево целей, которые надо достигнуть для решения задачи или план ваших действий.

ЗАДАНИЕ 2

Если вам доступна компьютерная программа, с помощью которой можно моделировать одежду и строить выкройки, сконструируйте с ее помощью фасон строгого делового костюма.

Если подобной программы у вас нет, то в периодических компьютерных изданиях найдите информацию о подобных программных средствах (название, возможности, особенности пользовательского интерфейса, стоимость и пр.)

Если у вас есть доступ в Internet, то нужную вам информацию можно найти и с его помощью.

ЗАДАНИЕ 3

Вы хотите скопировать файл (например, отсканированную фотографию) на дискету (floppy disk). Прежде необходимо убедиться, что свободного места на ней достаточно.

Опиши последовательность действий (построй алгоритм), которую необходимо выполнить (используя доступное вам программное средство), чтобы узнать, достаточно ли места на диске для записи вашего файла.

Определите для данного задания:

а) в чем заключается задача;

б) кто является субъектом моделирования;

в) что является объектом моделирования;

г) какова цель моделирования;

д) что будет являться моделью для данной задачи;

е) на какие подзадачи разбивается решение задачи;

ж) сколько и какие модели надо построить для решения задачи.

ОТВЕТ

а). Узнать, достаточно ли на дискете свободной памяти для файла.

б). Субъект моделирования - Вы.

в). Объект моделирования - организация файловой системы (способы хранения файлов на носителях и операции над ними).

г). Цель моделирования - составить алгоритм определения свободного дискового пространства.

д). Модель - алгоритм определения свободного дискового пространства для конкретной операционной системы или операционной оболочки (DOS, Norton Commander, Windows и пр.)

е). Подзадачи сводятся к получению ответов на вопросы:

Сколько места занимает файл?

Как выбрать нужный дисковод?

Какая команда ОС или какой пункт меню позволяет посмотреть распределение дискового пространства?

Как задать эту команду (код операции, операнды, параметры) или как вызвать соответствующий пункт меню?

На что следует обратить внимание при анализе полученной на экране дисплея информации?

ж). Для разных программных средств разные модели, но обычно: алгоритм выбора дисковода; алгоритм определения размера файла; алгоритм определения свободного дискового пространства; алгоритм сравнения двух числовых величин.

Конечно, все эти алгоритмы можно свести в один - он и будет необходимой моделью для решения задачи.

ВОПРОСЫ-ПРОБЛЕМЫ

1. В примере с расчетом будущей величины вклада и размером кредита одинаковые формулы получились потому, что обозначения переменных вводились нами определенным образом. Если же обозначить все переменные в обеих задачах разными буквами, например:

“Вы положили S рублей в сбербанк. Годовая ставка P%. Какая сумма

будет на Вашем счету через N лет?”

(Модель - ВS = S ( 1+ P / 100)N )

и

“Фирма для закупки оборудования взяла кредит в K рублей под R% годовых. Какую сумму денег Вам надлежить вернуть через T лет?”.

(Модель - BK = K ( 1 + R / 100)T ).

Можно ли в этом случае считать модели решения задач одинаковыми?

2. В схемах, приведенных в разделе ЗНАТЬ этого параграфа, отражено, что построение модели зависит от объекта и цели моделирования, а выбор цели моделирования зависит от решаемой задачи и субъекта моделирования. Можно ли придумать пример, когда выбор цели моделирования зависит и от объекта моделирования тоже?

РАСШИРЬ СВОЙ КРУГОЗОР

Моделирование - ведущий принцип современного научного познания. Человек не может видеть предмет познания целиком, во всех его проявлениях. Поэтому он ограничивает свои притязания и стремиться познать какую-либо сторону этого предмета, в зависимости от стоящей перед человеком задачи.

Моделирование опирается на следующие основные принципы научного знания:

* принцип редукционизма - возможность сведния более сложного к более простому. Это значит, что изучение более простого, т.е. модели может что-то сказать и о самом объекте.

* принцип эволюции - все высшие формы постепенно развились из низших форм. Это значит, что анализируя поведение низших форм можно прогнозировать поведение высших форм.

* принцип рациональности, который говорит, что объекты реального мира можно познавать с помощью логики и математики.

Эти основные принципы европейской науки далеко не абсолютны. Дело в том, что сама эта наука возникла из желания не только созерцать окружающий мир, но и преобразовывать его вплоть до утилизации в промышленных технологиях нараждающегося капитализма. Для этого необходимо было, прежде всего порвать связь материи и Духа, принять аксиому об автономии материи. Сделать это было непросто, поскольку материя и Дух так тесно сплелись в христианском сознании, что стали неотделимы друг от друга. "Все во мне и я во всем", - сказал в прошлом веке гениальный русский поэт Ф.И.Тютчев, творчеству которого вообще свойственно соединение природных и духовных начал. Другой же великий поэт и мыслитель И.В.Гете немногим раньше так охарактеризовал труд европейского ученого:

"Чтоб изучить предмет, ученый душу изгоняет,

Затем предмет на части расчленяет.

И видит их. Да жаль, духовная их связь

Тем временем исчезла, унеслась."

На идейной основе автономности материи, получившей всемерную поддержку в Протестанстве и прошла весь свой четырехсотлетний путь великая европейская наука.

В этом длительном изучении материи наука достигла таких рубежей, где автономия материи явно заканчивается и начинает ощущаться присутствие ее Творца, создавшего ее для определенных целей и имеющего какие-то планы относительно ее будущей судьбы.

Это означает, в частности, что методом моделирования надо пользоваться с большой осторожностью. Любая модель отражает только какой-то фрагмент реальности и перенос закономерностей одной части на все целое может иметь непредвиденные последствия. Например, мы не знаем чем могут обернуться "успешные" эксперименты по замораживанию людей или клонированию животных.

Возникает вопрос: является ли моделирование, то есть метод познания целого через его части единственным путем познания мира? Можем ли мы видеть вещь целиком, не разбивая на части?

Как мы убедились с помощью мысли, рационально, это сделать невозможно. Но целое вполне можно видеть духовным зрением. Но человек познает мир с помощью "подручных" предметов: рисунков, слов, жестов. Мы уже привыкли смотреть на них как на модели. Как же с их помощью познать целое? Только одним способом. И слова, и рисунки при таком познании являются уже не моделями, а символами, намеками на неподвластный разуму мир. Например, русская икона никоим образом не является моделью, а лишь намеком на иной, духовный мир. Отсюда неземное сочетание красок, ощущение движения в неподвижности фигур и пр. "Умозрением в красках" называл икону выдающийся русский философ кн. Е.Н.Трубецкой.

Окружающая нас жизнь полна символов.

Например, хорошо известный литературный жанр притчи является символом, в то время как, скажем, басня в большей степени является моделью. Вся средневековая культура была построена на символах. Выдающийся историк, исследователь средневековья Й.Хейзинга называл символ "коротким замыканием" между реальным и потусторонним миром.

Символическое восприятие мира характерно для всех народов. Например, японский театр "Кобуки" весь построен на символах. Известный в буддизме литературный прием "коана" также служит намеком на неизречимый словами мир.

Таким образом, моделирование есть хотя и самый распространенный, понятный, но далеко не единственный и, может быть, и не самый важный метод познания мира.