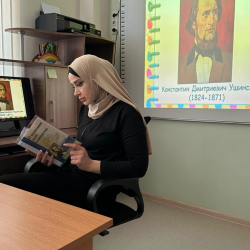

Филимонова С.Ю.,

учитель начальных классов

МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского»

Тактика «мозгового штурма»

«Учебный мозговой штурм»

Один из наиболее известных методов коллективного поиска решений, он активизирует способности детей.

Цель метода: стимулировать группу к выдвижению большого количества разнообразных идей. В результате обучения методу мозгового штурма у младших школьников появляется желание обсудить какую-либо идею с другими, в речи активно используются высказывания типа: «Давайте подумаем вместе…», «А как сделать, чтобы…», «Что произойдет, если…». При этом дети приучаются выслушивать различные варианты ответов, конструктивно обсуждать возникающие проблемы; выдвигать множество разнообразных идей, оценивать идеи с различных точек зрения и выбирать наиболее продуктивные.

«Учебный мозговой штурм» является уникальной формой получения знаний. Для меня, как педагога, этот метод стоит на первом месте среди приемов ТРИЗ, является своеобразной канвой для организации всей образовательной деятельности.

Развитие творческого стиля мышления — вот основная его цель.

Дидактические ценности УМШ:

это активная форма работы, хорошее дополнение и противовес репродуктивным формам учебы;

учащиеся тренируют умение кратко и четко выражать свои мысли;

участники штурма учатся слушать и слышать друг друга, чему особенно способствует учитель, поощряя тех, кто стремится к развитию предложений своих товарищей;

учителю легко поддержать трудного ученика, обратив внимание на его идею;

наработанные решения часто дают новые подходы к изучению темы;

УМШ вызывает большой интерес учеников, на его основе легко организовать деловую игру.

Технология УМШ

Обычно штурм проводится в группах численностью 7-9 учащихся.

До штурма:

1. Группу перед штурмом инструктируют. Основное правило на первом этапе штурма — НИКАКОЙ КРИТИКИ!

В каждой группе выбирается или назначается учителем ведущий (эксперт). Он следит за выполнением правил штурма, подсказывает направления поиска идей. Эксперт может акцентировать внимание на той или иной интересной идее, чтобы группа не упустила ее из виду, поработала над ее развитием.

Группа выбирает секретаря, чтобы фиксировать возникающие идеи (ключевыми словами, рисунком, знаком...).

2. Проводится первичное обсуждение и уточнение условия задачи.

3. Учитель определяет время на первый этап. Время желательно зафиксировать на доске.

Первый этап. СОЗДАНИЕ БАНКА ИДЕЙ

Главная цель — наработать как можно больше возможных решений. В том числе тех, которые на первый взгляд кажутся «дикими». Иногда имеет смысл прервать этап раньше, если идеи явно иссякли и ведущий не может исправить положение.

Теперь небольшой перерыв, в котором можно обсудить штурм с рефлексивной позиции: какие были сбои, допускались ли нарушения правил и почему...

Для учеников начальной школы этот этап можно назвать «Мяч по кругу» (учащиеся передают мяч друг другу, высказывая свои идеи). Правило: Не критикуй!

Второй этап. АНАЛИЗ ИДЕЙ

Все высказанные идеи группа рассматривает критически. При этом придерживается основного правила: в каждой идее желательно найти что-то полезное, рациональное зерно, возможность усовершенствовать эту идею или хотя бы применить в других условиях.

Для учеников начальной школы этот этап можно назвать «ПереДУМкино». Правило: Перечитай и улучши!

Третий этап. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Группа отбирает от 2 до 5 самых интересных решений и выбирает спикера, который рассказывает о них классу и учителю. (Возможны варианты: например, группа отбирает самое практичное предложение и самое «дикое».) В некоторых случаях целью группы является найти как можно больше решений, и тогда спикер может огласить все идеи.

Для учеников начальной школы этот этап можно назвать «Всегда готов». Правило: Отбери лучшее!

Детям целесообразно объяснить, как важно слушать и стараться понять решения товарищей: «У меня одно яблоко, и у Саши одно яблоко. Я дала своё яблоко Саше, он дал своё яблоко мне. Сколько у каждого яблок? – Ясное дело – по одному. А теперь другой пример: у меня в голове одна идея, и у Саши в голове одна идея. Я ему свою идею рассказала, т.е. как бы отдала, он мне - свою. Сколько идей у каждого в голове стало? Вот, видите, по две! А нас тут сколько? 10? Каждый по одной идее скажет, а в голове у каждого станет по 10 идей!»

Пример использования техники «Мозговой штурм» + «Синквейн».

На уроке развития речи в течение нескольких минут дети смотрят видеофрагмент, в котором показан ливень. После просмотра следует МШ: «Какие мысли о том, что увидели, возникли?» В процессе работы учащиеся заполняют карточку, на основе которой составляют синквейн.

Вывод: мозговой штурм – это коллективный метод решения задач, при его использовании увеличивается сила решений от объединения усилий многих людей (эффект "коллективного" ума) и возможности развивать идеи друг друга. Этот прием можно использовать ежедневно для развития фантазии и воображения и для раскрепощения сознания детей. МШ позволяет показать, что у одной и той же задачи есть много разных решений и каждое правильно, но только для своих конкретных условий. При использовании МШ можно научить детей не бояться высказывать свои мысли, снять страх перед критикой и страх ошибиться, поднять статус робкого ребенка, сделать его более смелым и раскованным, научить детей позитивной критике.