УРОК 16

Жанр басни в мировой литературе. Урок внеклассного чтения.

Основное содержание урока

Басня как литературный жанр. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев).

Основные виды деятельности учащихся.

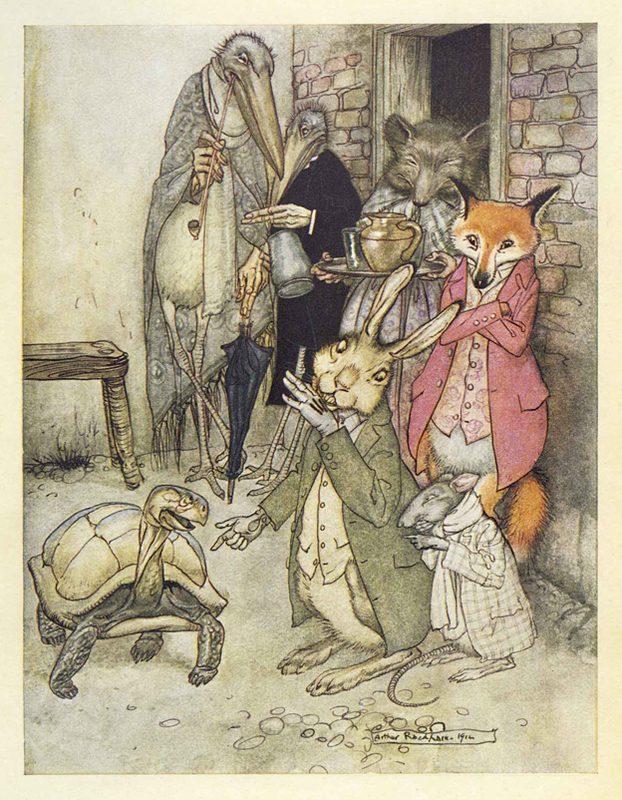

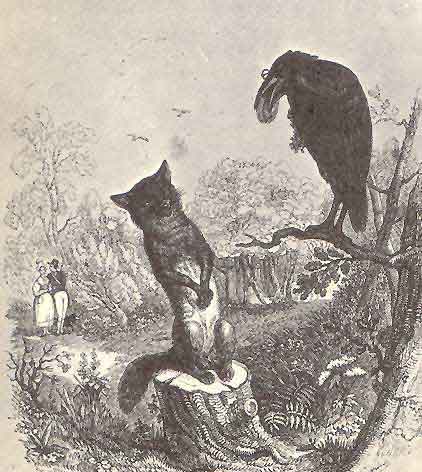

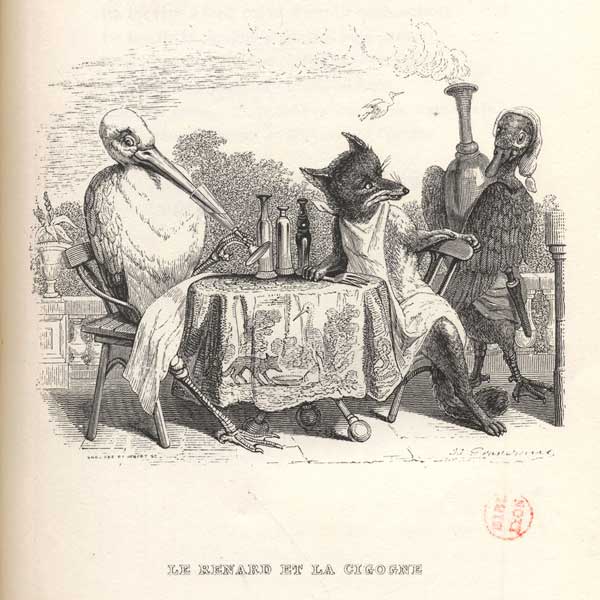

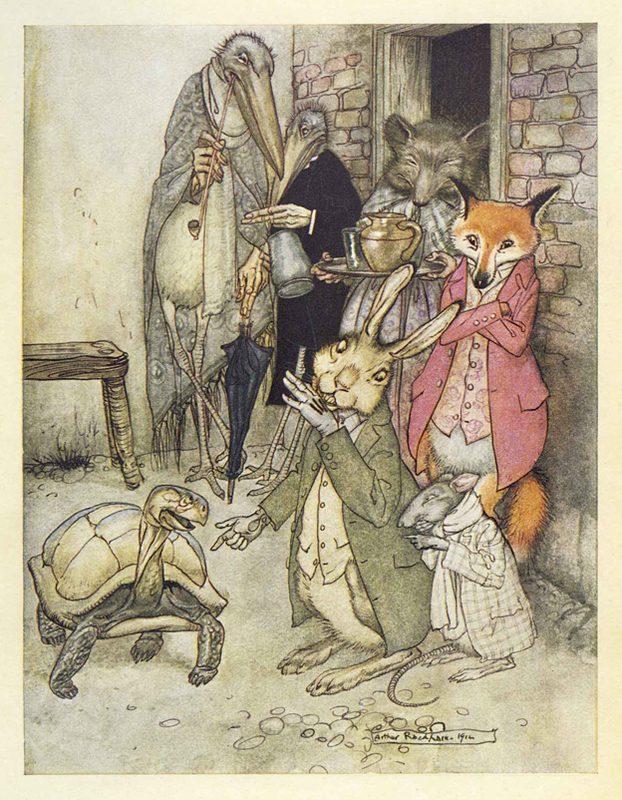

Поиск сведений о баснописцах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета, отбор и предъявление полученной информации. Восприятие и выразительное чтение басен разных баснописцев. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Чтение и обсуждение статьи учебника «Русские басни». Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Пересказ фрагментов публицистического текста. Сопоставление фрагментов басен с иллюстрациями.

Самостоятельная работа. Составление сообщения о баснописце и устный рассказ о нём.

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА

I. Басня как литературный жанр

Вступительная беседа:

Какие басни вы изучили в начальной школе? Кто их авторы?

Какие из них вы можете прочитать наизусть?

Кто является героями басен? Почему чаще всего это животные?

С какой целью писались басни?

Вспомните, что такое мораль и зачем она нужна в баснях.

Найдите и прочитайте в словаре литературоведческих терминов статью «Басня».

II. Концерт-миниатюра из подготовленных дома басен разных баснописцев (4—5 текстов).

III. Истоки басенного жанра

(Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев)

Рассказ учителя об истоках возникновения басенного жанра. См. страницу: Басня: история и особенности жанра.

Басня – краткий рассказ, чаще всего в стихах, главным образом сатирического характера. Басня – жанр иносказательный, поэтому за рассказом о вымышленных персонажах (чаще всего о зверях) скрываются нравственные и общественные проблемы.

Возникновение басни как жанра относится к V веку до нашей эры, а создателем ее считается раб Эзоп (VI–V вв. до н.э.), который не имел возможности по-иному высказывать свои мысли. Эта иносказательная форма выражения своих мыслей и получила впоследствии название "эзопова языка". Лишь около II века до н. э. басни стали записывать, в том числе и басни Эзопа. В античную эпоху известным баснописцем был древнеримский поэт Гораций (65–8 до н.э.).

В литературе XVII–XVIII веков античные сюжеты подверглись обработке.

В XVII веке французский писатель Лафонтен (1621–1695) вновь возродил жанр басни. В основе многих басен Жана де Лафонтена лежит сюжет басен Эзопа. Но французский баснописец, используя сюжет античной басни, создает новую басню. В отличие от античных авторов, он размышляет, описывает, осмысливает происходящее в мире, а не строго наставляет читателя. Лафонтен сосредоточен скорее на чувствах своих героев, чем на нравоучении и сатире.

В Германии XVIII века к жанру басни обращается поэт Лессинг (1729–1781). Как и Эзоп, он пишет басни прозой. У французского поэта Лафонтена басня являлась грациозной новеллой, богато орнаментированной, "поэтической игрушкой". Это был, говоря словами одной басни Лессинга, охотничий лук, в такой степени покрытый красивой резьбой, что он потерял свое первоначальное назначение, сделавшись украшением гостиной. Лессинг объявляет литературную войну Лафонтену: "Повествование в басне, – пишет он, – ...должно быть сжато до предельной возможности; лишенная всех украшений и фигур, она должна довольствоваться одной только ясностью" ("Abhandlungen uber die Fabel" – Рассуждения о басне, 1759).

В русской литературе основы национальной басенной традиции заложил А.П.Сумароков (1717–1777). Его поэтическим девизом были слова: "Доколе дряхлостью иль смертью не увяну, Против пороков я писать не перестану...". Вершиной в развитии жанра стали басни И.А.Крылова (1769–1844), вобравшие в себя опыт двух с половиной тысячелетий. Кроме того, существуют иронические, пародийные басни Козьмы Пруткова (А.К. Толстой и братья Жемчужниковы), революционные басни Демьяна Бедного. Советский поэт Сергей Михалков, которого юные читатели знают как автора "Дяди Степы", возродил басенный жанр, нашёл свой интересный стиль современной басни.

Одной из особенностей басен является аллегория: через условные образы показывается определенное социальное явление. Так, за образом Льва часто угадываются черты деспотизма, жестокости, несправедливости. Лиса – синоним хитрости, лжи и коварства.

В конце басни (иногда в начале) автор помещает небольшое изречение, в котором заключена главная мысль, т.е. мораль, обращенная к читателю

Следует выделить такие особенности басни:

а) мораль;

б) аллегорический (иносказательный) смысл;

в) типичность описываемой ситуации;

г) характеры-персонажи;

д) осмеяние человеческих пороков и недостатков.

В.А.Жуковский в статье "О басне и баснях Крылова" указал четыре главные особенности басни.

Первая черта басни – особенности характера, то, чем одно животное отличается от другого: "Животные представляют в ней человека, но человека в некоторых только отношениях, с некоторыми свойствами, и каждое животное, имея при себе свой неотъемлемый постоянный характер, есть, так сказать, готовое и для каждого ясное изображение как человека, так и характера, ему принадлежащего. Вы заставляете действовать волка – я вижу кровожадного хищника; выводите на сцену лисицу – я вижу льстеца или обманщика...". Так, Осел олицетворяет глупость, Свинья – невежество, Слон – неповоротливость, Стрекоза – легкомыслие. По мнению Жуковского, задача басни – помочь читателю на простом примере разобраться в сложной житейской ситуации

Вторая особенность басни, пишет Жуковский, заключается в том, что "перенося воображение читателя в новый мечтательный мир, вы доставляете ему удовольствие сравнивать вымышленное с существующим (которому первое служит подобием), а удовольствие сравнения делает и самую мораль привлекательною". То есть читатель может оказаться в незнакомой ситуации и прожить ее вместе с героями.

Третья особенность басни – нравственный урок, мораль, осуждающая отрицательное качество персонажа. "Басня есть нравственный урок, который с помощью скотов и вещей неодушевленных даете вы человеку; представляя ему в пример существа, отличные от него натурою и совершенно для него чуждые, вы щадите его самолюбие, вы заставляете его судить беспристрастно, и он нечувствительно произносит строгий приговор над самим собою", – пишет Жуковский.

Четвертая особенность – вместо людей в басне действуют предметы и животные. "На ту сцену, на которой привыкли мы видеть действующим человека, выводите вы могуществом поэзии такие творения, которые в существенности удалены от нее природою, чудесность, столь же для нас приятная, как и в эпической поэме действие сверхъестественных сил, духов, сильфов, гномов и им подобных. Разительность чудесного сообщается некоторым образом и той морали, которая сокрыта под ним стихотворцем; а читатель, чтобы достигнуть до этой морали, согласен и самую чудесность принимать за естественное."

IV. Чтение статьи учебника «Русские басни» и обсуждение её содержания:

РУССКИЕ БАСНИ

Басня — один из старейших жанров литературы. Уже в Древней Греции широкую известность получили басни поэта Гесиода, но особенно популярным был баснописец Эзоп. В более поздние времена во Франции прославился своими баснями поэт Лафонтен.

Басни в русской литературе мы находим у М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, В. И. Майкова, И. И. Хемницера, И. И. Дмитриева, И. А. Крылова.

Басня — это краткий стихотворный или прозаический рассказ нравоучительного характера, имеющий иносказательный, аллегорический смысл.

Мораль — начальные или заключительные строки басни с нравоучительным выводом.

Басня состоит из рассказа и морального, нравоучительного вывода. Мораль может быть перед рассказом и после него, иногда даже отсутствовать (в этом случае она подразумевается).

В баснях мы часто встречаем олицетворение (животные и неодушевленные предметы говорят, думают, чувствуют), аллегорию (изображение предмета, за которым скрывается другое понятие или другой предмет: за лисой — хитрый человек, за ягненком — беззащитный человек, за волком — злой, бессердечный человек).

Что такое басня?

Когда появились басни? Каких первых баснописцев вы знаете?

Какие поэты создавали басни на русском языке?

Из каких частей состоит басня?

Что такое мораль? Где она может находиться? Может ли мораль отсутствовать?

Что такое олицетворение и аллегория?

Найдите эти термины в словаре литературоведческих терминов.

Аллегория – иносказательное изображение абстрактного понятия или явления через конкретный образ; персонификация человеческих свойств или качеств.

Олицетворение – один из приемов художественного изображения, состоящий в том, что животные, неодушевленные предметы, явления природы наделяются человеческими способностями и свойствами: даром речи, чувствами и мыслями. Это один из постоянных приемов изображения в сказках, баснях, народных заговорах.

Приведите примеры олицетворений и аллегорий из прозвучавших на уроке басен.

Прочитайте последний абзац статьи «Русские басни» и ответьте на поставленные в нём вопросы.

V. Предъявление найденной пятиклассниками информации о баснописцах (по группам):

Г р у п п а 1. Эзоп ( Приложение 1):

Г р у п п а 2. Лафонтен (Приложение 2):

Г р у п п а 3. А. П. Сумароков (Приложение 3):

Г р у п п а 4. И. И. Дмитриев (Приложение 4):

План выступления каждой группы:

1. Краткое сообщение о баснописце с рассказом об 1—2 интересных фактах его биографии.

2. Показ 1—2 портретов баснописца. Сообщение фамилии автора портрета, даты создания портрета.

3. Выразительное чтение 1—2 басен и выделение в них морали.

4. Показ 1—2 иллюстраций к басням (Приложение 5):

Сообщение фамилии художника.

Определение фрагмента басни, к которому относится иллюстрация.

VI. Подведение итогов проделанной работы.

Домашнее задание

Подготовить краткое письменное сообщение о полюбившемся вам баснописце.

Вспомнить басни Крылова, выученные наизусть в начальной школе.

Групповое задание.

Найти в Интернете с помощью родителей сведения о баснописце И. А. Крылове — по группам

(текст 2—3 басен по рекомендации учителя, 1—2 интересных факта биографии из публицистических источников, 2—3 портрета, 2—3 иллюстрации к басням);

принести эту электронную информацию на урок (информацию можно принести и на бумажных носителях).

Приложение 1

ЭЗОП

(др.-греч. Αἴσωπος)

жил около 600 г до н. э.

Эзо́п — легендарный древнегреческий поэт-баснописец. Предположительно жил около 600 г до н. э. Оригинальные стихи Эзопа не сохранились. Древнейшие «басни Эзопа» дошли до нас в позднейших поэтических переработках — (латинской) Федра (I в.), (греческой) Бабрия (II в.) и (латинской) Авиана (начало V в.).

Эзоп жил в Греции, приблизительно в седьмом веке до нашей эры. Он был раб, но рассказы его были так хороши, что хозяин даровал ему свободу. Даже цари, по преданию, приглашали его ко двору, чтобы послушать знаменитые басни.

В баснях действуют, в основном, животные. Но они, сохраняя каждый свой характер (Лиса — хитра, Козел — глуп и прочее), наделены человеческими чертами и человеческим разумом. Часто они попадают в трудные положения и порой находят из них оригинальный выход. Многие фразы Эзопа стали пословицами в разных языках. Басни его содержат как бы назидание, некий свод законов человеческого поведения в разных обстоятельствах. Истории, рассказанные в древности Эзопом, разошлись по всему миру, их знают и любят люди всех стран.

Был ли Эзоп историческим лицом — сказать невозможно. Геродот пишет, что Эзоп был рабом некого Иадмона с острова Самос, жил во времена египетского царя Амасиса (570—526 до н. э.) и был убит дельфийцами. Гераклид Понтийский сто с лишним лет спустя пишет, что Эзоп происходил из Фракии, был современником Ферекида, и первого его хозяина звали Ксанф, но эти данные он извлекает из того же рассказа Геродота путем ненадежных умозаключений. Аристофан («Осы», 1446—1448) уже сообщает подробности о смерти Эзопа — бродячий мотив подброшенной чаши, послужившей поводом для его обвинения, и басню об орле и жуке, рассказанную им перед смертью. Комик Платон (конец V в.) уже упоминает и о посмертных перевоплощениях души Эзопа. Комик Алексид (конец IV в.), написавший комедию «Эзоп», сталкивает своего героя с Солоном, то есть уже вплетает легенду об Эзопе в цикл легенд о семи мудрецах и царе Крезе. Его современник Лисипп также знал эту версию, изображая Эзопа во главе семи мудрецов. Рабство у Ксанфа, связь с семью мудрецами, смерть от коварства дельфийских жрецов,— все эти мотивы стали звеньями последующей эзоповской легенды, ядро которой сложилось уже к концу IV в. до н. э.

Под именем Эзопа сохранился сборник басен (из 426 коротких произведений) в прозаическом изложении. Есть основание предполагать, что в эпоху Аристофана (конец V в.) в Афинах был известен письменный сборник Эзоповых басен, по которому учили детей в школе; «ты невежда и лентяй, даже Эзопа не выучил», — говорит у Аристофана одно действующее лицо. Это были прозаические пересказы, без всякой художественной отделки. В действительности, в так называемый Эзопов сборник вошли басни самых различных эпох.

Около 200 н. э. Бабрий их изложил греческими стихами размером холиямб. Сочинения Бабрия были включены Планудом (1260—1310) в его знаменитую коллекцию, оказавшую влияние на позднейших баснописцев.

Басни Эзопа были переведены (часто переработаны) на многие языки мира, в том числе знаменитыми басенниками Жаном Лафонтеном и Иваном Крыловом.

На русском языке полный перевод всех басен Эзопа был опубликован в 1968 году.

БАСНИ ЭЗОПА

Заяц и Черепаха

Заяц все дразнил Черепаху, что так медленно она ходит. Вот Черепаха и говорит:

— Давай бежать взапуски».

Заяц, конечно, согласился.

Вот припустил Заяц и сразу оставил Черепаху далеко позади. Но скоро он устал, начал останавливаться, лакомиться по пути сочными листиками. А полуденное солнце припекало с неба, и сделалось Зайцу жарко. Он оглянулся, увидал, что Черепаха плетется где-то далеко-далеко, прилег в тенечке и решил вздремнуть. Черепаху, думает, я всегда обогнать успею. А Черепаха шла себе, шла, видит: Заяц лежит и спит, прошла мимо, а потом вперед.

Проснулся Заяц и видит: а Черепаха-то его обогнала. Припустил он что было мочи, бежал, бежал, да не успел. Так Черепаха первая пришла к цели.

*

Не надо хвастаться и чересчур надеяться на свои силы!

Лиса и виноград

Голодная Лиса как-то увидела: висят на лозах грозди винограда. И стала она прыгать, чтобы виноград достать.

Прыгает, прыгает, а достать виноград не может.

Досадно стало Лисе. Идет она прочь и говорит сама себе:

— Я-то думала — он спелый, а он зеленый совсем.

*

Завистник то хулит, до чего не может дотянуться.

Волк в овечьей шкуре

Решил Волк пробраться незаметно в овечье стадо, чтобы удобней ему было убивать и сжирать овец. Вот нашел он овечью шкуру, взял, надел на себя и незаметно пристроился к овцам.

А хозяин запер своих овец в овчарне, а потом видит — ужинать ему нечем. Вернулся он в овчарню, схватил первую же овцу и зарезал. А это как раз Волк и оказался.

*

Не рой другому яму, сам в нее попадешь.

Кузнечик и Муравьи

Однажды в ясный зимний день сушили Муравьи зерно, оно у них промокло под осенними долгими дождями.

Вот приходит к ним Кузнечик и говорит:

— Дайте мне несколько зернышек. Я, — говорит, — просто с голоду погибаю.

Муравьи на минутку оторвались от работы, хотя вообще такое у них не принято.

— А можно тебя спросить, — говорят, — чем ты летом занимался? Почему запасов не сделал на зиму?

— Ах, — Кузнечик отвечает. — Летом у меня времени совсем не было. Я все занят был, все пел.

— Ну, раз летом ты все пел, — отвечают Муравьи, — значит, теперь займись зимними плясками.

Засмеялись они и опять принялись за работу.

*

Делу время — потехе час.

Лиса и Журавль

Пригласила Лиса Журавля к себе в гости и угощенье выставила — тарелку супа. Сама ест и облизывается, а Журавль долбит, долбит тарелку длинным клювом — да только зря он старался.

Очень Лисе было весело. Однако Журавль в долгу не остался. Тоже пригласил Лису и угощенье выставил: кувшин с узким длинным горлышком, а в нем вкусный компот. Сам туда длинный клюв запускает, ест и облизывается, а Лиса только смотрит и завидует. Так и ушла домой голодная.

*

Как ты себя ведешь с другими, так и с тобой другие себя поведут.

Волк и Ягненок

Однажды Волк пил воду из ручья и вдруг видит: недалеко от него, ниже по ручью, стоит Ягненок. И захотелось Волку его съесть. Но сперва надо было к чему-нибудь придраться.

— Как ты смеешь мне воду мутить? — спрашивает Волк.

— Как же я могу тебе ее мутить, если она течет от тебя ко мне, а не наоборот? — Ягненок отвечает.

— Ну ладно, — Волк говорит. — Зато в прошлом году ты мне грубостей, помнится, наговорил.

— Да я в прошлом году еще и на свет не родился! — Ягненок отвечает. А сам весь дрожит от страха.

— Ну, не ты, — говорит Волк, — так значит, твой отец. Тебе бы только спорить, а я есть хочу. — И с этими словами схватил и съел бедного Ягненка.

*

Тиран, если захочет обидеть невинного и беззащитного, всегда найдет причину.

Приложение 2

ТВОРЧЕСТВО ЛАФОНТЕНА

(1621—1695)

Жан де Лафонтен, французский баснописец и поэт, родился 8 июля 1621 года в небольшом городке, в семье чиновника.

До 1672 года Лафонтен оставался под защитой герцогини Буйонской. Желая порадовать герцогиню, Лафонтен стал сочинять «Басни». Он называл их «пространной стоактной комедией, поставленной на мировой сцене». Поэт отличался независимостью, и поэтому в своих произведениях он подвергал сомнениям абсолютную правильность и воспевал «вольности». Однако, он не выходил за рамки классицизма, идей равенства и справедливости. Такие принципы, как тщательный отбор материала, четкость мысли, прозрачность формы, соблюдение гармонии произведений и пр. поэт принимал и соблюдал.

В 1668 году Лафонтен публикует свой первый сборник басен в издательстве Барбена. Сборник выходит под скромным названием «Басни Эзопа, переложенные на стихи г-ном де Лафонтеном» (Fables d’Esope, mises en vers par M. de La Fontaine). Это поучительное сочинение посвящается восьмилетнему наследнику престола. В тексте вступления Лафонтен напишет: «Я использую животных, чтобы учить людей». В сборник вошло 124 басни, разделенные на 6 томов. Среди них знаменитые, переложенные впоследствии И. А. Крыловым «Ворона и Лисица» (точнее, «Ворон и Лис», Le Corbeau et le Renard) и «Стрекоза и Муравей» (точнее, «Цикада и Муравьиха», La Cigale et la Fourmi). Иллюстрации к книгам сборника выполнил Франсуа Шово.

Басни Лафонтена вошли в историю литературы как нестандартное видение мира, его уклада. Эти басни отличаются разнообразием, архаизмами, объективным освещением действительности. Конечно, подобно другим писателям-баснописцам, Лафонтен часто употреблял в своих баснях олицетворения, используя национальные обычаи. Существует некая средневековая басня, под названием «Роман о Лисе», где волк олицетворяет алчного и голодного рыцаря, лев - главу государства, а лис, естественно, самый хитрый из обитателей животного мира.

«Мор зверей» – одна популярных басен Лафонтена. В этой басне он показал все общество: звери признают свои прегрешения, дабы найти одного виновного, и все свалить на него, принеся его в жертву. Разные хищники сознаются в грехе кровопролития, насилия и вероломства. Лев, тигр и медведь совершали все преступления, но ответ пришлось держать ни в чем неповинному ослу, укравшему пучок сена с монастырского поля.

Лафонтен также любил использовать аллегории. В произведении «Желудок и органы тела» королевская власть представляется в виде желудка – всё потребляющая, но необходимая для существования тела. В произведении «Дровосек и Смерть» поэт рассказывает о крестьянине, который все же предпочитает оброк и барщину смерти.

Использование Лафонтеном традиций животного эпоса сделали его известнейшим баснописцем в мире, чьи стихи переведены на многие языки мира. Умер поэт в 1695 году, в Париже.

ЛИСА И АИСТ

басня Жана де Лафонтена

Le Renard et la Cigogne

Лиса, скупая от природы,

Вдруг хлебосолкою затеяла прослыть.

Да только как тут быть,

Чтоб не вовлечь себя в излишние расходы?

Вопрос мудрён – решит его не всяк,

Но для лисы такой вопрос пустяк:

Плутовка каши жидкой наварила,

Её на блюдо тонко наложила,

И аиста зовёт преважно на обед.

На зов является сосед,

И оба принялись за поданное блюдо.

Ну, кашка, хоть куда! Одно лишь худо,

Что аист есть так не привык:

Он в блюдо носом тык да тык,

Но в клюв ему ни крошки не попало;

А лисанька меж тем в единый миг

Всю кашу языком слизала.

Вот аист в свой черёд,

Чтоб наказать лису, а частью для забавы,

Её на завтра ужинать зовёт.

Нажарил мяса он, сварил к нему приправы,

На мелкие кусочки накрошил

И в узенький кувшин сложил.

Меж тем лиса, почуяв запах мяса,

Пришла голодная, едва дождавшись часа,

И ну что было сил

Давай вокруг стола юлить и увиваться

И щедрости соседа удивляться.

Но лесть ей тут не помогла:

По клюву аисту кувшин пришёлся впору,

У гостьи ж мордочка чресчур была кругла…

И жадная кума ни с чем, как и пришла,

Поджавши хвост, к себе убралась в нору.

Перевод Г-та.

Заимствовано у Федра (Phaedrus; ок. 20 до н. э. в Македонии – ок. 50 н. э.; римский поэт-баснописец. Переводил басни Эзопа и подражал им.). Была переведена Сумароковым ("Лисица и Журавль").

Источник: Эзоп, Жан де Лафонтен. Лисица и виноград (сборник). – М.: Эксмо, 2016.

Приложение 3

СУМАРОКОВ

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

(1717—1777)

Сумароков Александр Петрович — русский поэт и драматург. Из старинной дворянской семьи. В 1732—1740 гг. учился в Сухопутном шляхетском корпусе, где начал писать стихи — первоначально в подражание В. К. Тредиаковскому. Популярность поэту принесли любовные песни, расходившиеся в списках. М. В. Ломоносов встретил их неодобрительно — Сумароков ответил ему «Критикой на оду» и противопоставил поэтике Ломоносова, построенной на «высоком» стиле и ограниченном числе жанров, собственную поэтику, построенную на «среднем» стиле и максимальном жанровом разнообразии. В «Эпистоле о русском языке» (1747) Сумароков сформулировал основные стилистические требования — ясность и логичность (в противовес усложненной метафорике Ломоносова)

Литературное наследие А.П.Сумарокова отличается исключительной широтой и разнообразием. Он был талантливым публицистом, критиком, теоретиком литературы, журналистом, прославился как драматург, автор девяти трагедий и двенадцати комедий, которые, по существу, составили основу репертуара русского театра во второй половине XVIII века.

Как поэт А.П.Сумароков разрабатывал почти все стихотворные жанры: торжественные и духовные оды, эклоги, идиллии, элегии, баллады, мадригáлы, сатиры, притчи, эпиграммы, песни, эпитáфии, пародии. Особенно знамениты его басни («притчи»), которые пользовались большой популярностью.

В 1762—1769 годах Сумароков выпустил три сборника басен и большое количество опубликовал в разных периодических изданиях. Сам он именовал свои басни «притчами», подчёркивая их дидактическое начало. В новиковское собрание сочинений Сумарокова вошло 378 басен.

Сумарокова можно назвать создателем русской национальной басни. Принципы жанра басни А.П.Сумароков изложил в "Эпистоле о стихотворстве". По содержанию и стилю притчи А.П.Сумарокова самобытны и оригинальны: они тесно связаны с русской действительностью.

А.П.Сумароков придал басне злободневный, полемический и сатирический характер, населил ее легко узнаваемыми и типичными персонажами, использовал в этом жанре традиции устного народного творчества.

Авторское начало в баснях Сумарокова ярко выражено, что подчёркивается интонациями, использованием личного местоимения и отношения к описываемым событиям. Личность рассказчика и баснописца в основном здесь совпадают. Открыто авторское начало вводится или в зачине басни «Прибаску // Сложу // И сказку // Скажу» («Жуки и пчёлы»), или в моральном тезисе, завершающем басенный сюжет: «Читатель! знаешь ли, к чему мои слова? // Каков Терновный куст, Сатира такова» («Терновный куст»). В отдельных случаях автор обращается к читателю в обращениях-комментариях, которые обрамляют басенный сюжет.

Специфической чертой басен А.П.Сумарокова является разговорный, иногда нарочито сниженный и простонародный, язык, пересыпанный пословицами и поговорками. Его басенный стих — вольный (разностóпный) ямб, который после А.П.Сумарокова стал типичной принадлежностью русских басен, в том числе басен И. А. Крылова. Специфика языка и стиля басен А.П.Сумарокова - это комические или сатирические сценки, моментальные бытовые зарисовки.

Основными объектами сатиры А.П.Сумарокова в баснях являлись корыстолюбивые судьи, спесивые дворяне, невежественные помещики, разбогатевшие и нечистые на руку купцы и торговцы, сварливые жены и просто глупцы и завистники. Но больше всего от него доставалось бюрократам и чиновникам («крапивному семени», как их называли в народе).

Заслуги А.П.Сумарокова признавал и А.С. Пушкин. В набросках одной из статей 1827 года Пушкин писал: «Сумароков лучше знал русский язык, нежели Ломоносов, и его критики (в грамматическом отношении) основательны... Сумароков требовал уважения к стихотворству».

ВОЛК И ЯГНЁНОК

А. П. Сумароков

пересказ басни Федра

(из цикла «Притчи»)

В реке пил Волк; Ягненок пил,

Однако в низ реки гораздо отступил;

Так пил он ниже;

И следственно, что Волк к тому был месту ближе,

Отколе токи вод стремление влечет;

Известно, что вода всегда на низ течет.

Голодный Волк Ягненка озирает;

От ужаса Ягненок обмирает

И мнит: не буду я с ягнятками играть,

Не станет на руки меня пастушка брать,

Не буду голоса я слышати свирели,

И птички для меня впоследние пропели,

Не на зеленом я скончаюся лугу,

Умру на сем песчаном берегу.

Волк начал говорить: «Бездельник, как ты смеешь

Питье мое мутить,

И в воду чистую мне сору напустить?

Да ты ж такую мать имеешь,

Которая, ко мне учтивства не храня,

Вчера блеяла на меня».

Ягненок отвечает,

Что мать его дней с тридцать умерла,

Так Волка не она ко гневу привела;

А ток воды бежит на низ, он чает,

Так Волк его опивок не встречает.

Волк третьею виной Ягненка уличает:

«Не мни, что ты себя, бездельник, извинил.

Ошибся я; не мать, отец меня бранил».

Ягненок отвечал: «Тому уж две недели,

Что псы его заели».

«Так дядя твой иль брат,

Иль, может быть, и сват,

Бранил меня вчера, я это знаю точно,

И говорю тебе я это не нарочно».

Ягненков был ответ:

«Всея моей родни на свете больше нет;

Лелеет лишь меня прекрасная пастушка».

«А! а! вертушка,

Не отвертишься ты; вчера твоя пастушка

Блеяла на меня: комолые рога

И длинный хвост у этого врага,

Густая шерсть, копыта невелики;

Довольно ли тебе, плутишка, сей улики?

Пастушке я твоей покорнейший слуга

За то, что на меня блеять она дерзает,

А ты за то умри». Ягненка Волк терзает.

Свободный пересказ басни Lupus et agnus, №1 из Первой книги басен Федра (ок. 30 г., Perry 155). Восходит к басне Эзопа.

Источник: Эзоп, Жан де Лафонтен. Лисица и виноград (сборник). – М.: Эксмо, 2016.

Приложение 4

ИВАН ИВАНОВИЧ ДМИТРИЕВ

(1760 — 1837)

Иван Иванович Дмитриев родился 21 сентября 1760 года в дворянской семье. Первоначальное образование получил дома, в родовом имении под Сызранью.

Продолжил обучение в частных пансионах – сначала в Казани, а затем в Симбирске.

В 1772 году Иван Дмитриев был записан солдатом в Лейб-гвардии Семёновский полк, а в 1774 определён в Петербургскую полковую школу, вышел в отставку в декабре 1796 года в чине полковника.

В 1798 году Дмитриев получил чин действительного статского советника. Но, желая посвятить себя писательской деятельности, он в конце 1799 года уходит в отставку.

В 1805 году у Дмитриева в гостях был начинающий баснописец Крылов, принёс свои басни. Дмитриев приветствовал их словами: «Это истинный ваш род, наконец вы нашли его».

В 1810 году Дмитриев становится министром юстиции. Он хочет быть нужным Отечеству, но честному государственному деятелю пришлось столкнуться с интригами сослуживцев. Это заставило его в 1814 году снова выйти в отставку.

Интерес к поэзии у Дмитриева возник ещё в 1770-е годы. Большое влияние на его творчество имели стихотворения Гавриила Романовича Державина.

Главное место в творчестве Дмитриева принадлежит басням. Им написано 80 басен, и современники называли его «русским Лафонтеном».

Иван Иванович Дмитриев считал, что басню нужно писать красивым языком, придав ему лёгкость и поэзию. Баснописец – не моралист, а мудрый советчик. Басни Дмитриева наполнены личными чувствами, так как он использует не столько народный опыт, сколько собственный.

Басни Дмитриева исключали сатиру и грубый смех, они содержали важные моральные истины.

Эта характеристика относится и к басне «Муха», которая считается одной из лучших в творчестве литератора. Для басни Дмитриев взял сюжет из крестьянской, сельской жизни.

Известно, что труд в деревне очень тяжёлый, а пахота земли особенно тягостна. Землю крестьяне вспахивали на лошадях или на быках.

Уставший и обессилевший Бык после трудового дня идёт домой. Автор выбирает выразительное слово «тащился», передавая усталость Быка, еле-еле передвигавшего ноги.

На рогах у Быка сидела Муха. Она видела, как тяжело работает Бык, вскапывая землю. Сама ничего не делала, но приписывает себе заслуги равные с Быком: она тоже пахала, и перед другой Мухой важно хвастается своими мнимыми трудовыми подвигами.

Дмитриев, подчёркивая лживые и пустые слова Мухи, использует выражение «поднявши нос»:

«А та, поднявши нос,

В ответ ей говорит: «Откуда? – мы пахали!»

Слова Мухи «мы пахали!» стали со времён Дмитриева крылатыми: так стали говорить о человеке, который стремится присвоить себе чужие труды.

В басне порицаются люди, которые, будучи бездельниками, считают себя великими тружениками.

П. А. Вяземский высоко оценил вклад в создание басен И. И. Дмитриева и И. А. Крылова: «Дмитриев и Крылов – два живописца, два первостатейные мастера двух различных школ. Один берёт живостью и яркостью красок: они во всём кидаются в глаза и радуют их игривостью своей, рельефностью, поразительностью, выпуклостью. Другой отличается правильностью рисунка, очерков, линий. Дмитриев, как писатель, как стилист, более художник, чем Крылов, но уступает ему в живости речи. Дмитриев пишет басни свои; Крылов их рассказывает».

БАСНИ

И. И. ДМИТРИЕВА

ДУБ И ТРОСТЬ

Дуб с Тростию вступил однажды в разговоры:

«Жалею, — Дуб сказал, склоня к ней важны взоры, —

Жалею, Тросточка, об участи твоей!

Я чаю, для тебя тяжел и воробей;

Легчайший ветерок, едва струящий воду,

Ужасен для тебя, как буря в непогоду,

И гнет тебя к земли,

Тогда как я — высок, осанист и вдали

Не только Фебовы лучи пересекаю,

Но даже бурный вихрь и громы презираю;

Стою и слышу вкруг спокойно треск и стон;

Всё для меня Зефир, тебе ж всё Аквилон.

Блаженна б ты была, когда б росла со мною:

Под тению моей густою

Ты б не страшилась бурь; но рок тебе судил

Расти, наместо злачна дола,

На топких берегах владычества Эола,

По чести, и в меня твой жребий грусть вселил».

— «Ты очень жалостлив, — Трость Дубу отвечала, —

Но, право, о себе еще я не вздыхала,

Да не о чем и воздыхать:

Мне ветры менее, чем для тебя, опасны.

Хотя порывы их ужасны

И не могли тебя досель поколебать,

Но подождем конца». — С сим словом вдруг завыла

От севера гроза и небо помрачила;

Ударил грозный ветр — всё рушит и валит,

Летит, кружится лист; Трость гнется — Дуб стоит.

Ветр, пуще воружась, из всей ударил мочи —

И тот, на коего с трудом взирали очи,

Кто ада и небес едва не досягал, —

Упал!

Источник: И.И. Дмитриев. Полное собрание стихотворений. — Л.: Советский писатель, 1967. — С. 186-187. — (Библиотека поэта; Большая серия).

МУХА

Иван Иванович Дмитриев

Бык с плугом на покой тащился по трудах;

А Муха у него сидела на рогах,

И Муху же они дорогой повстречали.

«Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос.

А та, поднявши нос,

В ответ ей говорит: «Откуда? — мы пахали!»

От басни завсегда

Нечаянно дойдёшь до были.

Случалось ли подчас вам слышать, господа:

«Мы сбили! Мы решили!»

1805

* Опубл.: Сочинения и переводы И Д, Москва, в типографии Платона Бекетова, часть 3, 1805, с. 10.

По указанию M. H. Лонгинова, это перевод басни французского поэта Пьера Вилье (1648—1728). Но этот сюжет, впервые разработанный Эзопом и Федром, был использован Лафонтеном, которого переводил Сумароков, а позже Крылов («Муха и дорожные»).

Источник: И.И. Дмитриев. Полное собрание стихотворений. — Л.: Советский писатель, 1967. — С. 205. — (Библиотека поэта; Большая серия)

Приложение 5

Иллюстрация Артура Рэкхема (1867–1939) к басне Эзопа "Заяц и Черепаха"

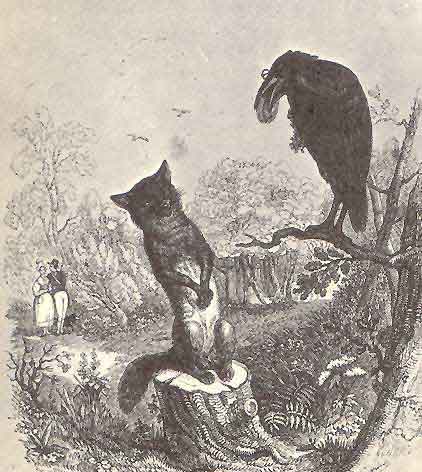

Иллюстрация Жана Гранвиля (1803-1847) к басне Лафонтена "Ворон и Лис"

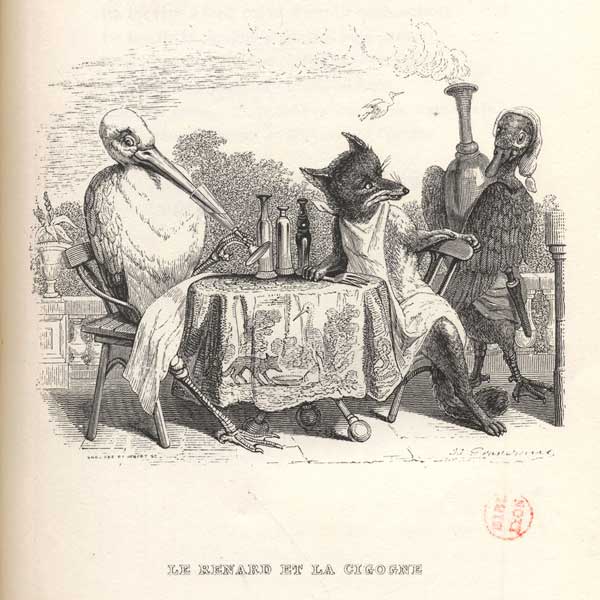

Иллюстрация Жана Гранвиля (1803-1847) к басне Лафонтена «Лисица и Аист»

Источник: Беляева Н.В. Уроки литературы в 5 классе. — М.: Просвещение, 2016.