| № слайда | Вопрос: | Примечание |

| 1 |

| Вступление Тема «Жизнь нравственными подвигами полна» рассматривается на нескольких уроках ОДНКНР в 5 классе по линии Виноградовой. Целью изучения данной темы является знакомство: с героическими страницами истории нашей Родины, с реальными примерами выражения патриотических чувств, а также подъем патриотических чувств россиян в эпоху освободительных войн. В учебнике предлагается множество примеров знакомство с героями разных эпох: от богатырей до Великой отечественной войны. На предлагаемом вам уроке я попытался связать два понятия «Подвиг» и «Святость» на примерах воинского героизма. |

| 2 | | Заинтересовать детей этой темой начать знакомить я попытался с помощью знакомых персонажей. Серия этих мультфильмов популярна и знакома всем. (Спасибо создателям за популяризацию наших героев). Обсудили данный слайд с помощью вопросов: Что мы видим на слайде? Кто такие богатыри? Привести примеры ответов детей Дети вспомнили уроки чтения в младших классах, эпизоды мультфильмов. |

| 3 | | С помощью вопросов: Известна ли вам эта картина? Что общего у этой картины спредидущим слайдом? Отличаются ли богатыри из мультфильма и на картине? Я выяснил, что дети не все знакомы с этой картиной. Обсудили детали. |

| 4-5 | | На этом слайде мы переместились к центральному персонажу на картине – Илье Муромце. После нескольких уточняющих вопросов: Что вы знаете об этом персонаже? А как вы считаете это вымышленный или реальный персонаж? (составим синквейн) Помните какие подвиги совершал Илья Муромец?

дети получили задание составить синквейн «Илья Муромец» |

| 6 | | Учащиеся получили текст с жизнеописанием Ильи Муромца |

| 7 | | Следующий слайд вызвал небольшое замешательство среди учеников, поскольку в рамках предмета ОМРК в 4 классе они мало знакомились с иконой. Но после пояснения они поняли, что на иконах изображаются святые. И то, что Илья Муромец является святым стало открытием для ребят.

|

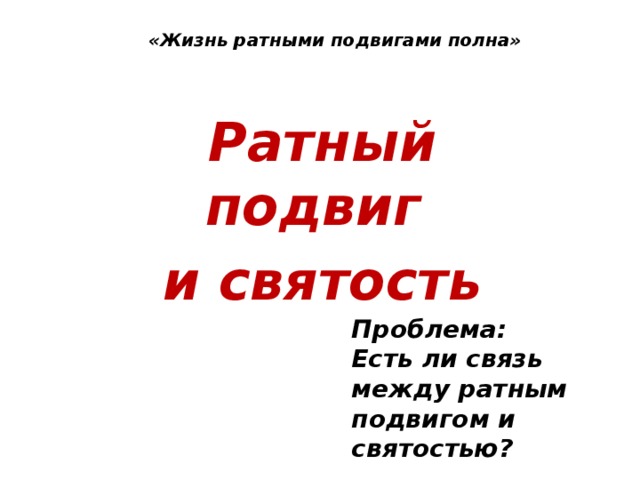

| 8 | | Для того, чтобы нам раскрыть основную тему занятия пришлось уточнить понятия «герой», «подвиг», «святой» |

| 9 | | Разделимся на две группы. Используя текст и ваши знания заполним таблицу. И попытаемся выяснить: Мог ли Илья Муромец стать святым? Здесь можно рассмотреть различные варианты работы с литературой: былины, былины в обработке, жития |

| 10 | | В ходе работы группы пришли к следующим результатам: слайд Не будем забывать, что это 5 класс. На их уровне я получил весьма достойные ответы. |

| 11 | | Следующий слайд служит закреплением полученных знаний. Мы примерили кодекс чести русского воина и пришли к выводу, что Илья Муромец своей жизнью выполнил все условия этой заповеди.

На слайде слова, которые были священны для каждого русского воина. Выполнил ли своей жизнью этот завет Илья Муромец? |

| 12-16 | | Следующие примеры я предложил учащимся в качестве домашних заданий, где они должны были познакомится с жизнеописаниями героев и заполнить аналогичную таблицу про каждого из них. История России знает много героев, подвиги которых останутся навечно в книгах, песнях, стихах. Домашним заданием для вас будет заполнение таблицы |

| 14 | |

|

| 12 |

|

|

| 13 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ИЛьЯ МУРОМЕЦ

|

|

| Преподобный Илия Муромец |

Достоверных сведений о житии преподобного Илии Муромца, Печерского, сохранилось до нашего времени крайне мало.

Предполагают, что родился он около 1143 года в селе Карачарово под Муромом во Владимирской области в семье крестьянина Ивана, Тимофеева сына и его жены Евфросиньи, дочери Якова. С детства и до 30 лет Илья был парализован, а потом чудесным образом получил исцеление от трех вещих старцев – калик перехожих (нищих странников), – которые предсказали, что «смерть ему на бою не писана». Взяв родительское благословение, –

«Ой ты, гой еси, родимый, милый батюшка!

Дай ты мне свое благословеньице,

Я поеду во славный стольный Киев-град –

Помолиться чудотворцам киевским,

Заложиться* за князя Владимира,

Послужить ему верой-правдою,

Постоять за веру христианскую», –

Илья много лет состоял в дружине киевского князя Владимира Мономаха – был «первый богатырь во Киеве», не знавший поражений.

Илья Муромец прославился многочисленными воинскими подвигами и невиданной силой, которую использовал только для борьбы с врагами Отечества, защиты русских людей и восстановления справедливости. А обиды тогда было от кого терпеть: в степях рыскало «Идолище поганое» (так называли печенегов), леса облюбовали соловьи-разбойники, с хазарской стороны грозил «Жидовин проклятый»…

Все сказания свидетельствуют об истинно христианском смирении и кротости Ильи Муромца (он никогда не превозносил себя!), величавом спокойствии и мире душевном: «Я простой русский богатырь, крестьянский сын. Я спасал вас не из корысти, и мне не надо ни серебра, ни золота. Я спасал русских людей, красных девушек, малых деточек, старых матерей. Не пойду я к вам воеводой в богатстве жить. Мое богатство – сила богатырская, мое дело – Руси служить, от врагов ее оборонять».

Получив в одном из боев с половцами неизлечимую рану в грудь и повинуясь зову сердца, Илья принял монашеский постриг в Киево-Печерском Успенском монастыре. В то время так поступали многие воины, заменяя меч железный мечом духовным и проводя свои последние дни в сражении не за земные ценности, а за небесные.

Скончался Илия Муромец около 1188 года, примерно на 45-м году жизни. Его мощи покоятся до сего времени в Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры.

…Илья Муромец

Нанял хитроумных плотников.

Построил он церковь соборную

Святителю Николе Можайскому

Во славном во городе во Киеве.

Сам заехал во пещеры во глубокие,

Тут Илья уж преставился.

Поныне его мощи нетленные!»

К лику святых Илия Муромец был причислен в 1643 году в числе 69 подвижников Киево-Печерской лавры.

***

Русские люди доныне чтут память святого богатыря. Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения и Погранслужбы России, а также части специального назначения считают святого богатыря своим небесным покровителем.

В 1998 году на территории Главного штаба Ракетных войск в Подмосковье был построен и освящен храм во имя преподобного Илии Муромца.

Украинская Православная Церковь Московского Патриархата учредила орден преподобного Илии Муромца, которым награждаются священнослужители и миряне, отличившиеся жертвенным служением Богу и Отечеству, в том числе и в «горячих точках».

ФЕОДОР УШАКОВ

|

|

| Адмирал Феодор Ушаков |

Феодор Ушаков родился 13 февраля 1745 года в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии. Происходил из небогатого древнего дворянского рода. Родители его — Федор Игнатьевич и Прасковья Никитична были людьми благочестивыми и глубоко верующими, главным условием воспитания детей они считали развитие в них религиозных чувств и высокой нравственности. Этому же способствовал и пример родного дяди – монаха Феодора, подвизавшегося в Санаксарском монастыре в далекой Мордовии.

В феврале 1761 года 16-летний Ушаков был зачислен в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге, где прилежно постигал науки, проявляя особую склонность к арифметике, навигации и истории. Через пять лет учеба была завершена — молодой мичман принял присягу и получил назначение на Балтийский флот. Первые годы его службы прошли в интенсивной учебе под руководством опытных моряков. Благодаря своему усердию, пытливости ума, ревностному отношению к делу и высоким душевным качествам, молодой мичман Федор Ушаков успешно прошел эту первую школу морской практики и был переведен на юг, в Азовскую флотилию.

11 августа 1787 года Турция объявила России войну. Для ведения боевых действий были развернуты две русские армии, в задачу которых на первых порах входила охрана российской границы. И только флоту, базировавшемуся в Севастополе, были даны более широкие полномочия.

Вскоре произошла и первая генеральная баталия, где малочисленный русский флот впервые в открытом бою одержал победу над значительно превосходящими силами противника. Этому в большой степени способствовали личная храбрость, искусное владение тактикой и выдающиеся личные качества капитана Федора Ушакова, принявшего на себя руководство боем. Несомненное упование на помощь Божию и, как следствие, неустрашимость перед неприятелем — вот что было решающим во флотоводческом таланте капитана Ушакова.

45-летний Федор Ушаков, получив чин контр-адмирала, в начале 1790 года был назначен командующим Черноморским флотом. Через четыре года русско-турецкая война завершилась четвертой блистательной победой контр-адмирала Ушакова.

В 1804 году Федор Федорович составил подробнейшую записку о своем служении Российскому флоту, в которой как бы подытоживал свою деятельность: «Благодарение Богу, при всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность оного флота под моим начальством на море, сохранением Всевысочайшей благости ни одно судно из оного не потеряно и пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался».

19 декабря 1806 года легендарный адмирал подал императору прошение об отставке: «Душевные чувства и скорбь моя, истощившие крепость сил, здоровья, Богу известны — да будет воля Его святая. Все случившееся со мною приемлю с глубочайшим благоговением». Эти слова, венчающие ратный подвиг, славное и многотрудное служение родному Отечеству, свидетельствуют, что непобедимый воин был исполнен смирения и покорности воле Божией — это были чувства истинно христианские.

Отойдя от служебных дел, некоторое время он жил в Санкт-Петербурге, а в 1810 году переехал в деревню Алексеевка Темниковского уезда, вблизи Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря.

Остаток своих дней адмирал провел «крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну святой Церкви 1817 года октября 2-го дня и погребен по желанию его в монастыре подле сродника его из дворян, первоначальника обители сия иеромонаха Феодора по фамилии Ушакова же».

***

После праведной кончины Феодора Ушакова прошло почти два столетия. Его подвижническая и высокодуховная жизнь не были забыты в родном Отечестве. В годы Великой Отечественной войны его имя, наряду с именами святых благоверных князей-воинов Александра Невского и Димитрия Донского, вдохновляло защитников Родины. Высшей наградой для воинов-моряков стал орден адмирала Ушакова.

В декабре 2000 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил прославить адмирала Российского флота Феодора Ушакова в лике праведных местночтимых святых Саранской епархии. А в августе 2006 года в Саранске был освящен единственный в мире храм, посвященный святому моряку.

Евгений Родионов

Евгений Родионов — рядовой Пограничных войск РФ. Погиб в первую чеченскую кампанию. После 100 дней плена обезглавлен боевиками 23 мая 1996 года (в свой день рождения) за отказ снять нательный крестик и принять ислам…..

…Евгений Александрович Родионов родился 23 мая 1977 в селе Чибирлей, Кузнецкий район Пензенской области. В год с лишним Евгений был крещён, однако нательного креста не носил и лишь в 1988 (или 1989) году бабушка сводила Евгения в храм, где ему дали крестик. Евгений Родионов стал носить крест не снимая. Продел толстую прочную веревку - "так надежнее".

Мама была в смущении: "Над тобой в школе смеяться станут".- "Пусть, я так решил, и так будет".

…После учебного подразделения 25 июня 1995 года призван в армию, а 13 января 1996 года направлен в полугодовую командировку под командование Назрановского пограничного отряда, где, прослужив один месяц, попал в плен.

Женя очень гордился, что он - пограничник, что занят настоящим делом, которое нужно Родине. На той последней встрече Женя сказал матери: "Из нашей части всех посылают в горячие точки, и я уже написал рапорт..." Увидев, как побледнела мать, попытался ее успокоить: "От судьбы еще никто никогда не ушел. Я могу выйти на дорогу, и меня убьет машина... А плен... Плен - это уж как повезет".

…13 февраля 1996 года вместе с рядовыми Андреем Трусовым, Игорем Яковлевым и Александром Железновым заступил на пост на участке дороги Чечня-Ингушетия. Ночью к их посту подъехал микроавтобус с надписью "скорая помощь". Оттуда выскочили пятнадцать вооруженных до зубов здоровых амбалов. Мальчики не сдались без боя.

…С первого дня 100-дневного плена, увидев на шее Жени Крест, бандиты пытались его "сломать", заставить принять их веру. Жаждали принудить его пытать и убивать таких же, как и он, солдат - мальчишек. Евгений категорически отказался. Его избивали. Твердили: "Сними Крест и будешь жить!!!" И это не пустые слова. Главарь бандитов предложил измученным ребятам принять ислам и продолжить воевать на стороне боевиков. Все пленники отказались. Евгений не снял нательного креста, чего требовали убийцы.

23 мая 1996 года Евгению как раз исполнилось 19. Его вместе с остальными солдатами вывели в лес под Бамутом. Сперва убили друзей, тех, с которыми он был на своем последнем пограничном дежурстве. Потом в последний раз предложили: "Сними Крест! Аллахом клянемся, жить будешь!!!" Евгений не снял. И тогда его хладнокровно казнили - живому отрезали голову - но Крест снять не посмели.

Евгений Родионов мученик за крест….

Для многих Евгений стал символом мужества, чести и верности!

Александр Невский

Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 30 мая 1220 г. в городе Переяславле-Залесском. Отец его, Ярослав, в Крещении Феодор, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо. Мать св. Александра, Феодосия Игоревна, рязанская княжна. В 1227 г. князь Ярослав по просьбе новгородцев стал княжить в Новгороде Великом. Он взял с собой сыновей, Федора и Александра.

Начиналось самое трудное время в истории Руси: с востока шли монгольские орды, с запада надвигались рыцарские полчища. В этот грозный час Промысел Божий воздвиг на спасение Руси святого князя Александра – великого воина-молитвенника, подвижника и строителя земли Русской.

Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища крестоносцев вторглись в пределы Отечества. Первыми были шведы. Александр, ему не было тогда еще 20 лет, долго молился в храме Святой Софии. Александр укрепил дружину исполненными веры словами: «Не в силе Бог, а в правде. Иные – с оружием, иные – на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем!» С небольшой дружиной князь поспешил на врагов. «И была сеча великая с латинянами, и перебил их бесчисленное множество, и самому предводителю возложил печать на лицо острым копьем». За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 г., народ назвал св. Александра Невским.

Опасным врагом оставались немецкие рыцари. В 1241 г. молниеносным походом св. Александр вернул древнюю русскую крепость Копорье, изгнав рыцарей. В 1242 г. зимой он освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя св. Александра прославилось по всей Святой Руси.

Западные пределы Русской земли были надежно ограждены, настало время обезопасить Русь с востока. В 1242 г. св. Александр Невский со своим отцом Ярославом выехал в Орду. Священную миссию защитников Русской земли Господь увенчал успехом, но на это потребовались годы трудов и жертв. Князь Ярослав отдал за это жизнь. Завещанный отцом союз с Золотой Ордой – необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси – продолжал крепить св. Александр Невкий. В 1252 г. многие русские города восстали против татарского ига. Снова возникла угроза самому существованию Руси. Св. Александру опять пришлось ехать в Орду, чтобы отвести от русских земель карательное нашествие татар. Св. Александр стал единовластным великим князем всей Руси. В тьму язычества св. Александр нес свет евангельской проповеди и православной культуры. Все Поморье было просвещено и освоено русскими.

Наступила эпоха великой христианизации языческого Востока, в этом было пророчески угаданное св. Александром Невским историческое призвание Руси. Четвертая поездка св. Александра Невского в Сарай была последней. На обратном пути, не доезжая до Владимира, в Городце, в монастыре князь предал свой дух Господу 14 ноября 1263 года, завершив многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексий.

Почитание благоверного князя началось сразу же по его погребении. К молитвам святого князя, прославившегося обороной Отечества, русские полководцы прибегали и во все последующие времена.

Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами нашей Родины. Свидетельство тому – многочисленные храмы, посвященные святому Александру Невскому.

Дмитрий Донской

Благоверный великий князь Московский Димитрий, прозванный Донским, родился в 1350 году.

О детстве будущего великого князя сына Иоанна Красного и великой княгини Александры известно совсем немного. «Воспитан же был он в благочестии и славе, с наставлениями душеполезными, – говорится в «Слове о житии» Димитрия Иоанновича, – и с младенческих лет возлюбил Бога. Еще юн был он годами, но духовным предавался делам, праздных бесед не вел, непристойных слов не любил и злонравных людей избегал, а с добродетельными всегда беседовал».

С ранних лет великий князь должен был учиться терпению и мужеству, преодолевать себя, глядеть в лицо смертельной опасности, действовать в обстановке совершенно неведомой.

Великий князь-отрок постигал науку московской политики, заключавшуюся в сочетании силы и милосердия. Под руководством митрополита князь постепенно приобретал ту особую мудрость государственного правителя, которую современники связывали с его личностью. Утвердившись в великокняжеском достоинстве, Димитрий уже на заре своего правления начинает работу по объединению Московской земли. Москва возвышалась. Она укрепила союз и с Суздалем, завершившийся в 1366 году браком великого князя Димитрия и суздальской княжны Евдокии Димитриевны.

Тем не менее постоянная трудность положения великого князя Димитрия Иоанновича состояла в том, что практически на протяжении всей жизни ему приходилось вести непрекращающиеся войны с многочисленными врагами.

С лишком полтораста лет томилась многострадальная Русь под тяжелым игом татарским. И вот, наконец, призрел Господь Бог на мольбы Руси Православной – приближался час освобождения. Народ, сто лет привыкший дрожать при одном имени татарина, собрался наконец с духом, встал мужественно на поработителей. Как могло это случиться? Откуда взялись, как воспитались люди, отважившиеся на такое дело, о котором боялись и думать их деды?.. Мы знаем одно, что преподобный Сергий благословил на этот подвиг главного вождя русского ополчения, и этот молодой вождь был человек поколения, возмужавшего под его благодатным воспитанием.

Приближался грозный 1380 год. Напрасно великий князь Димитрий Иоаннович пытался умилостивить хана дарами и покорностью: Мамай и слышать не хотел о пощаде. Как ни тяжело было великому князю после недавних воин с литовцами и другими беспокойными соседями снова готовиться к войне, а делать было нечего: татарские полчища надвигались, подобно грозовой туче, к пределам тогдашней России.

Готовясь выступить в поход, великий князь Димитрий Иоаннович счел первым долгом посетить обитель Живоначальной Троицы, чтобы там поклониться Единому Богу, в Троице славимому, и принять напутственное благословение от преподобного игумена Сергия. Святой старец успокоил великого князя надеждой на Бога: «Господь Бог тебе помощник; еще не приспело время тебе самому носить венец этой победы с вечным сном; но многим, без числа многим сотрудникам твоим плетутся венцы мученические с вечной памятью». И, осеняя преклонившегося перед ним великого князя святым крестом, богоносный Сергий воодушевленно произнес: «Иди, господине, небоязненно, Господь поможет тебе на безбожных врагов!» А затем, понизив голос, сказал тихо одному великому князю: «Победиши враги твоя»... С сердечным умилением внимал великий князь пророческому слову святого игумена: он прослезился от душевного волнения и стал просить себе у преподобного особого дара в благословение своему воинству и как бы в залог обещанной ему милости Божией.

В то время в обители Живоначальной Троицы в числе братии, подвизавшейся под руководством Сергия против врагов невидимых, были два инока-боярина: Александр Пересвет, бывший боярин брянский, и Андрей Ослябя, бывший боярин любецкий. Их мужество, храбрость и искусство воинское были еще у всех в свежей памяти: до принятия монашества оба они славились как доблестные воины, храбрые богатыри и люди очень опытные в военном деле. Вот этих-то иноков-богатырей и просил себе в свои полки великий князь у преподобного Сергия. И преподобный Сергий не задумался исполнить просьбу великого князя, на вере основанную. Он тотчас же повелел Пересвету и Ослябе взамен лат и шлемов возложить на себя схимы, украшенные изображением Креста Христова: «Вот вам, дети мои, оружие нетленное», – говорил при сем преподобный.

«И была сеча лютая и великая, и битва жестокая, и грохот страшный, – повествует летописец, – от сотворения мира не было такой битвы у русских великих князей, как при этом великом князе всея Руси». Люди гибли не только от мечей, копий и под копытами коней – многие задыхались от страшной тесноты и духоты: Куликово поле как бы не вмещало борющейся рати, земля прогибалась под их тяжестью, пишет один из древних авторов.

И много доблестных русских воинов полегло на поле том. Летописи говорят, что из 150 тысяч воинов вернулось в Москву не более 40 тысяч.

С именем Димитрия Иоанновича связано строительство целого ряда новых монастырей и храмов.

Хотя, по словам летописи, Димитрий Иоаннович был богатырского сложения – «бяше же крепок зело, и телом велик и широк, и плечист и чреват вельми и тяжек; брадою и власы черн; взором же дивен зело», – но и при этих мощных силах непрестанная 26-летняя бранная тревога должна была измучить его телесно и душевно. Почувствовав приближение смерти, Димитрий Иоаннович послал за преподобным Сергием. Преподобный, наблюдавший все течение жизни великого князя, не только был главным свидетелем при составлении его духовного завещания (что подтверждено документами), но и преподал Димитрию Иоанновичу все необходимые ему христианские таинства.

19 мая 1389 года великий князь Димитрий Иоаннович преставился. Кончина его на 41-м году жизни поразила всю Русь. После Владимира Мономаха и Александра Невского никого так не любил и не чтил народ русский. Он был похоронен в Архангельском соборе, рядом с гробницами его отца, деда, прадеда. По преданию, на отпевании среди многочисленного духовенства находился покровитель, молитвенник, старец великого князя, преподобный Сергий Радонежский.

В своем ревностном служении Церкви Христовой, патриотических трудах Отечеству и народу в грозные годы вражеского ига благоверный князь явился истинным сыном Церкви Русской, вдохновляющим и ныне ее верных чад на самоотверженное служение Богу и людям. Праведный подвиг князя, отдавшего «душу свою за други своя», не был забыт православным верующим народом. Он побуждает и ныне чад церковных к служению на благо Родины и ее народа.

Память о великом князе жива всегда и особенно увеличивается в годы войн и опасностей. Так, в Великую Отечественную войну имя князя Димитрия в патриотических посланиях патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия стояло рядом с именем святого Александра Невского; оба князя-воина призывались в помощники страждущему Отечеству. Именем Димитрия Донского была названа танковая колонна, созданная на средства верующих.

Великий князь Московский Димитрий Донской канонизирован как святой благоверный на основании его больших заслуг перед Церковью и народом Божиим, а также на основании его личной благочестивой жизни, воплотившей спасительную христианскую идею пожертвования собой до крови ради блага и спасения ближних.