Вводные слова выражают отношение говорящего к сообщаемому.

Не путайте с членами предложения! К вводным словам нельзя задать вопрос.

ОБОСОБЛЯЮТСЯ

| уверенность | конечно, разумеется, бесспорно, несомненно, безусловно, действительно, естественно, правда, в самом деле и др. |

| неуверенность, предположение | кажется, может быть, вероятно, очевидно, возможно, пожалуй, по-видимому, надо полагать, я думаю, надеюсь, полагаю, верно, должно быть, если я не ошибаюсь и др. |

| различные чувства | к счастью, к удивлению, странное дело, нечего греха таить, к ужасу, к прискорбию, к общей радости и др. |

| источник сообщения | передают, говорят, слышно, как известно, по-моему, по сообщению …, на мой взгляд, по словам…, помнится и др. |

| оформление мыслей | во-первых, значит, итак, следовательно, словом, наконец, точнее, короче говоря, лучше сказать, наоборот, например, между прочим, кстати, таким образом, с одной стороны и др. |

| ссылка на обычность | как всегда, по обычаю, по обыкновению, бывает, случается, бывало, как водится и др. |

| оценка меры сообщаемого | самое большее, самое меньшее, по крайней мере, без преувеличений и др. |

| выражение экспрессии | по правде, кроме шуток, по совести, по справедливости, надо признаться, сказать по чести, между нами говоря и др. |

| привлечение внимания | пожалуйста, извините, послушайте, представьте себе, скажем, предположим, поверь, веришь ли и др. |

ВНИМАНИЕ!

Внимание! Не являются вводными словами и не обособляются:

авось, будто бы, буквально, вдобавок, в довершение, вдруг, ведь, в конечном счете, вот, вряд ли, все ж таки, все же, все-таки, даже, едва ли, именно, исключительно, как будто, как бы, как раз, к тому же, между тем, небось, поистине, по предположению, по постановлению, по решению, почти, поэтому, приблизительно, примерно, притом, просто, решительно, словно, только, якобы...

НЕ ОБОСОБЛЯЮТСЯ

• вводные в начале в конце обособляемого оборота

А Петр Петрович,| по крайней мере по многим признакам|, человек весьма почтенный.

Среди товарищей есть эдакие поэты, |лирики что ли|, проповедники любви к людям.

СРАВНИТЕ - ПОЙМИТЕ - ЗАПОМНИТЕ!

| Не обособляются | Обособляются |

| Вы верно перевели отрывок.

(= как) | Вы, верно, переведены сюда из России?

(= наверное) |

| Прежде всего нужно говорить именно об этом.

(= сначала) | Прежде всего, нужно ли говорить об этом?

(порядок мыслей) |

| Он безусловно прав.

(= степень правоты) | Он, безусловно, прав.

(= степень уверенности) |

| Ваши рассуждения естественно подводят нас к правильному решению.

(= естественным образом) | Ваши рассуждения, естественно, подводят нас к правильному выводу.

(= разумеется) |

| Таким образом конфликт был благополучно разрешен.

(= таким способом) | Таким образом, конфликт был благополучно разрешен.

(= итак) |

| Далее слово берет представитель профкома.

(= затем; последовательность фактов) | Далее, слово берет представитель профкома.

(= последовательность мыслей) |

| Врач может быть у себя в кабинете.

(= может находиться) | Врач, может быть, у себя в кабинете.

(= возможно) |

| И потом он стал знаменитым.

(= затем, после этого) | И, потом, он стал знаменитым.

(= кроме того) |

| Мы поднимались долго и наконец добрались до вершины.

(= под конец, напоследок, после всего, в результате) | Да и наконец, всегда лучше впасть в ошибку, думая хорошо.

(= и еще) |

| В конце концов офицеры взяли сторону командира.

(= под конец) | Актер, в конце концов, мало подготовлен к роли.

(= и еще) |

| Человек значит неизмеримо больше, чем принято о нем думать.

Бороться - значит победить.

(= означает) | Пятна на стене исчезли; значит, солнце клонилось к западу.

(= вывод, следовательно) |

| Вообще здесь мне нравится.

(= в общем, в целом).

Разжигать костры вообще запрещено.

(= совсем, всегда, при всех условиях) | Подобные статьи, вообще, представляют интерес, но не для нас.

(= вообще говоря) |

| Он добился успеха главным образом благодаря своему трудолюбию.

(= преимущественно, в основном, больше всего) | Статью нужно исправить и, главным образом, дополнить.

(= самое главное) |

"Вводные слова и конструкции" (обобщение знаний)

Концептуальная цель: развитие языкового чутья и языковой культуры.

Цель: развитие правильности и выразительности речи.

Задачи:

1. Повторить теоретические сведения о вводных словах и конструкциях и знаки препинания при них.

2. Развить навыки пунктуационного анализа предложения.

3. Совершенствовать умения обобщать, сравнивать, делать выводы.

4. Роль вводных слов и конструкции в речи.

Проблемный вопрос: Какова роль вводных слов в речи?

| Этапы (стадии) урока | Деятельность учителя на уроке, комментарий к ходу урока | Деятельность учащихся на уроке |

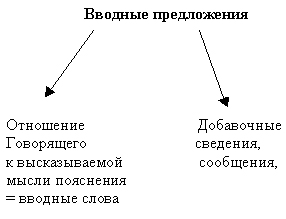

| 1 стадия Вызов | 1. Вступительное слово о целях и задачах урока. Сегодня мы с вами подводим итоги по теме, над которой работали несколько уроков. Поэтому частично повторим теорию, будем развивать навыки пунктуационного анализа предложения, совершенствовать умения обобщать, сравнивать и делать выводы. Конечно же, как и на любом уроке, опираясь уже на известное, изученное, узнаем что-то новое и интересное о вводных словах и конструкциях. И новое – это роль вводных слов в речи. Мы будем наблюдать за употреблением вводных слов и предложений, а к концу урока вы сами сможете сказать об их роли в речи. 2. Актуализация опорных знаний. Прочитаем формулировку темы урока, найдем в ней ключевые слова и определим содержание терминов. (вводное – ВВОДИТЬ (вспомнить лексическое значение слов вводить, ввести: 1. заставить войти, привести куда-нибудь. 2. кого-что во что. Включить во что-нибудь, сделать действующим), слово, КОНСТРУКЦИЯ (новое) – дается лексическое значение (1. строение, сооружение. 2. Грамматически связанное сочетание слов, словесное построение: словосочетание, предложение); | Вводными называются слова, которые не связаны с членами предложения грамматически. |

| | отличие слова от словосочетания и предложения (СЛОВО – единица языка, которая служит для называния отдельного понятия, ОТДЕЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ, СЛОВОСОЧЕТАНИЕ – сочетание двух или нескольких слов грамматически и по смыслу, ПРЕДЛОЖЕНИЕ – сочетание слов или отдельное слово, которое выражает законченную мысль), пунктуация – расстановка знаков препинания). | Вводными могут быть словосочетания и предложения (Учащиеся вспоминают уже известное) |

| | А так ли важно ставить знаки препинания? (ответы учащихся). В классическом примере КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ место запятой решает судьбу человека, вопрос его жизни и смерти. А в шутке про кисель из резины: Кисель там варят из резины Галоши делают из глины Кувшины лепят пирожки… - Мы находим пример абсурдного истолкования, если нет запятых. |

|

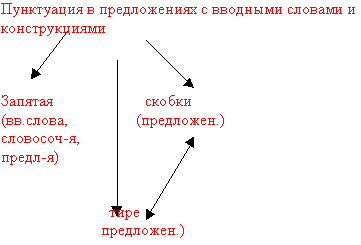

| | Кроме того, знаки препинания могут выступать в качестве специального художественного приема, когда писатель с его помощью ярче, эмоциональнее, глубже может выразить речь. Поскольку мы пришли с вами к выводу о важной роли знаков препинания, о необходимости правильно их использовать в предложении и поскольку никому не хочется варить кисель из резины, давайте вспомним, какие знаки препинания и в каких случаях употребляются в предложениях с вводными словами и конструкциями (ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ) | |

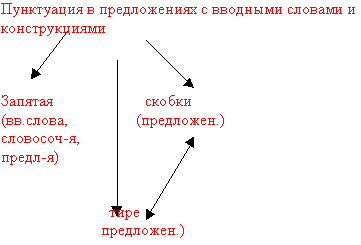

| | (Составляется обобщающая таблица “Пунктуация в предложениях с вводными словами и конструкциями) – таблицу составляет учащийся с помощью учителя и учащихся (более сильным учащимся предлагается составить свой вариант таблицы, схемы, кластера) Затем коллективно анализируем таблицу. | |

| |

| Систематизация информации, материала (таблица, схема, кластер), рассказ по ключевым словам, задают вопросы, на которые хотел бы получить ответы. |

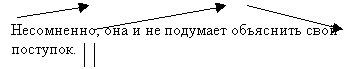

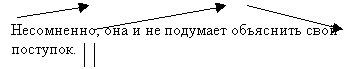

| | - Итак, на таблице мы видим три типа знаков препинания, соответственно три типа предложений. С какой же интонацией произносятся предложения каждой группы, выберите примеры, вводные слова и конструкции выделить маркером. Таблица дополняется примерами (примеры выбираются из предложенных учащимися предложений). - Попробуем с правильной интонацией прочитать предложения с запятой, скобками, тире.  Учащиеся читают, учитель вычерчивает на доске “партитуру” интонации, указывая стрелочками повышение и понижение голоса, вертикальными линиями – паузу. | |

| 2 стадия СМЫСЛОВАЯ | 1. Новое – стилистическая роль вводных слов и конструкций. Поскольку предложения используются либо в процессе общения (устного или письменного), либо в литературных произведениях, есть смысл поговорить об их стилистической роли и наиболее предпочтительной сфере употребления. | Учащиеся читают или слушают текст, ведут записи, отбирают материал . САМОЯТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (Учащиеся называют значения) |

| | Мы уже знаем, что вводные слова могут выражать различные значения: ЗАДАНИЕ: Отобрать слова в связи с их значениями (игровая форма – кто быстрее?) – работа в парах. | Работа в парах (рассуждения учащихся). |

| | Итак, давайте вместе подумаем, где и когда уместно применение вводных слов? Можно привести примеры: В разговорной речи - Я думаю, завтра будет хорошая погода. В художественном тексте – Может, скажешь что-нибудь Что может краткое свиданье Мне в утешенье принести? (М. Лермонтов) В тексте-рассуждении – Во-первых, ………… Во-вторых, ……….. В-третьих, …………. Наконец, …………. Итак, …………. Следовательно, ………… Таким образом,…………………. | |

| | ЗАДАНИЕ: Раздаются тексты (различного стиля и типа речи). | |

| | | Пары должны проработать текст, определить стиль и тип речи, сделать вывод о роли вводных слов в этих текстах. После выполнения задания каждая группа делает вывод по своему тексту. |

| | ОБЩИЙ ВЫВОД (записывается): Вводные слова и предложения широко используются в разговорной, художественной и публицистической речи | |

| 3 стадия РЕФЛЕКСИЯ | ЗАДАНИЕ: Используя вводные слова, словосочетания и предложения напишите небольшое рассуждение на тему “Для чего нужны вводные слова”. (Наиболее сильным учащимся) | Выполнение творческого задания (сильные уч-ся) |

| | Остальные дополняют предложения: При помощи вводных слов говорящий выражает…….. Вводные слова могут иметь следующие значения:……… Вводные слова и конструкции на письме выделяются……., а в устной речи … | Учащиеся зачитывают свои работы. |

| | ИТОГ: зачитываются сначала дополненные предложения о вводных словах, затем – творческие работы. Подводятся итоги работы на уроке . | |

В русском языке есть такое понятие – синтаксические омонимы. Тестовое задание познакомит вас с этим понятием и научит различать синтаксическую роль омонимичных слов.

-В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые?

Небо (1) казалось (2) бесконечно синим океаном. Вода в реке (3) казалось (4) была прозрачная словно слеза.

1) 1,2; 2) 1,2,3,4; 3) 3,4; 4) 1,3

16 слайд. Проверка – правильный вариант

- Объясните свой выбор.

- Что такое синтаксические омонимы?

| Вопросы | Итак молчит гора в ответ, Молчит угрюмый край. | И так хотелось жить, Чтоб звука не роняя, Тебя любить, обнять И плакать над тобой. |

| 1.Можно ли задать вопрос к выделенному фрагменту?

|

|

|

| 2.Связан ли выделенный фрагмент грамматически с предложением?

|

|

|

| 3.Какова функция выделенного фрагмента в данном предложении? |

|

|

Справочный материал

Синтаксические средства:

Инверсия (лат. inversio – перевертывание, перестановка) – расположение слов в предложении в ином порядке, чем это установлено правилами грамматики, т.е. обратный порядок слов:

Роняет лес багряный свой убор…(инверсия главных членов предложения: роняет лес и второстепенных: багряный свой).

Использование инверсии позволяет усилить смысловое значение инверсированных членов предложения. Так в предложении Роняет лес багряный свой убор (А. Пушкин) инверсия позволяет усилить смысл главных членов предложения и прилагательного-определения багряный (сравните прямой порядок слов: Лес роняет свой багряный убор).

Особенно часто инверсия встречается в поэтической речи, где она не только подчиняется ритму стиха и выполняет указанные выше функции, но и служит средством создания напевности, мелодичности, торжественности.

Синтаксический параллелизм – это такое построение, при котором все предложения, входящие в данный отрезок текста, строятся по одной и той же синтаксической схеме. Например: обстоятельство места – сказуемое – подлежащее. Тогда каждое слово первого предложения оказывается связанным с соответствующим ему месту словом других предложений:

Но в камине дозвенели

Угольки.

За окошком догорели

Огоньки.

И на вьюжном море тонут

Корабли.

И над южным морем стонут

Журавли.

(А. Блок.)

Парцелляция (расчленение конструкции) – выделение из предложения какого-либо члена, чаще всего второстепенного, и оформление его (после точки) в виде самостоятельного неполного предложения. Делается это для того, чтобы подчеркнуть значение этого члена предложения и таким образом усилить выразительность всего текста:

Во всём мне хочется дойти до самой сути.

В работе. В поисках пути. В сердечной смуте.

(Б. Пастернак.)

Анафора (единоначатие) – изобразительный прием, который заключается в повторении одних и тех же звуков, слов или словосочетаний в начале нескольких стихов (стихотворных строк):

Коль любить, так без рассудку,

Коль грозить, так не на шутку,

Коль ругнуть, так сгоряча,

Коль рубнуть, так уж с плеча! (А.К.Толстой.)

Риторический вопрос – такое построение речи, при котором утверждение высказывается в форме вопроса. В грамматике риторический вопрос определяется как предложение, вопросительное по форме, но заключающее в себе не вопрос, а сообщение. В художественной словесности может сохранять вопросительное значение, но задается он не с целью дать или получить на него ответ. То есть риторический вопрос не предполагает ответа, он лишь усиливает эмоциональность высказывания, его выразительность:

Сказка – это то, что рассказывается, это устный рассказ о чем-либо интересном как для исполнителя, так и для слушателя. Но всякий ли интересный рассказ является сказкой?