СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Воспитательная программа "Все в твоих руках""

Реализация программы предполагается через учебно-воспитательный процесс и систему комплексных мероприятий в сфере воспитательной работы с учащимися.

Предполагаемым результатом реализации программы будет формирование модели ученика как конкурентоспособного специалиста и гражданина своей страны, обладающего общекультурными, коммуникативными, профессиональными, ценностно-смысловыми и информационными компетенциями.

Просмотр содержимого документа

«Воспитательная программа "Все в твоих руках""»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Лицей № 6 имени М.А. Булатова»

|

Принята на заседании педагогического совета, протокол №______ от _______________ |

Утверждена приказ №______ от ____________________

Директор ______________ Н.В. Воронина |

Авторская воспитательная программа

«Всё в твоих руках!»

Разработала: Тулупова Яна Андреевна

Учитель истории, обществознания

Курск, 2017

Авторская воспитательная программа

«Всё в твоих руках»

«Главным ресурсом развивающего общества

являются люди, не столько подготовленные,

сколько развивающиеся непрерывно»

П.Г. Щедровицкий

Пояснительная записка

Динамика современных запросов государства, общества, личности к непрерывному образованию (введение федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, переход на уровневое образование) определяет требования к выпускникам образовательных учреждений среднего звена. Особая значимость принадлежит подготовке учащихся к функционированию в качестве полноценных членов общества современного общества и граждан своей страны.

Одной из важнейших стратегических задач, сформулированных в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», является формирование у личности компетенций, необходимых для жизни человека в обществе. Однако, что касается конкретных умений и навыков, то их формируют в довольно узких рамках того или иного учебного предмета, поэтому возникает вопрос: в достаточной ли степени современное российское среднее образование готовит своих выпускников к будущей жизни и прививает способность к самостоятельному анализу реальных ситуаций, адаптации к социуму и нахождению наиболее оптимальных способов решения проблем. Учащиеся общеобразовательных организаций оказываются недостаточно подготовленными в таких сферах как использование знаний для объяснения явлений: поиск, анализ и интерпретация информации, организация коммуникации, решение различных личностных проблем. Современное российское образование, обеспечивая репродуктивный уровень мышления, не создает условия для становления более сложных уровней развития обучающихся. Основными же характеристиками задач, наиболее часто возникающими в современной жизни, являются неопределенность, неоднозначность, противоречивость, недостаточная надежность информации, наличие альтернативных точек зрения. Поэтому усилия современного образования должны быть направлены на формирование такого качества знаний и умений учащегося, которое прежде всего связано с гибкостью и широтой переноса в другие ситуации, устойчивостью к противоречию и неопределенности, и позволяющего применять полученные знания при решении различного уровня задач.

Сегодняшним детям предстоит жить в обществе, которое будет существенно отличаться от того, в котором жили их родители. Социально-экономические преобразования, характерные для России последнего десятилетия, изменили экономические и ценностные ориентиры российского общества, что повлекло за собой изменение целей и задач, стоящих перед образованием. Современное общество предъявляет совершенно иные требования к будущим своим гражданам. Сегодня успешность человека определяется не столько совокупным объемом знаний, сколько наличием ключевых компетенций и творческих способностей. К сожалению, в образовательном пространстве продолжают сохранятся подходы характерные для прошлого века, я имею ввиду все ступени образования, а не только школу, родители, часто видят свои функции исключительно в обеспечении жизнедеятельности ребенка. В рамках уроков мы можем формировать лишь ограниченное количество компетенций, таким образом, в современной ситуации повышается роль воспитательного пространства школы.

Опираясь на научно-методическую платформу и концепции таких авторов как: Р.Ульрих (разработал концепцию, в которой сформулировано семь характеристик социально-компетентного человека), Н.И. Белоцерковец, (концепция социальной компетентности рассматривается как «определенный уровень адаптации человека к эффективному выполнению заданной социальной роли), К. Рубин и Л. Роуз-Крэспор вносят в модель социальной компетентности понятие социальных сценариев (т.е. определенных шаблонов, согласованных действий в хорошо знакомых ситуациях), У. Пфингстен и Р. Хинтч делают акцент не на социальных знаниях, целях, результативности взаимодействия, а на способах поведения, исследования В.А. Болотова. А. Дахиной, И.А. Зимней говорят, что необходима педагогика, вовлекающая детей в совместный труд с учителем, важно учение без принуждения, дающее ребенку уверенность в себе и существенна роль умения детей в проведении индивидуального и коллективного анализа, я построила свою воспитательную технологию, на основе которой была разработана программа «Всё в твоих руках!».

Программа является рабочим документом, определяющим цели, задачи, содержание, направления, этапы реализации, технологию и осуществление деятельности по достижению нового качества воспитания, в соответствии с ФГОС II поколения развития школы, предъявляемыми к участникам воспитательного процесса.

Актуальность программы. За последние десятилетия появилось много новых программ по воспитанию и образованию учащихся, основное внимание в них уделялось интеллектуальному содержанию образования и информированности учащихся, а не умению решать проблемы, опираясь на знания, умения и навыки для урегулирования и их разрешения, с которыми учащиеся непременно столкнуться в жизни. Таким образом, основным результатом школьного образования выступает подготовленность обучающихся к самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности.

Новизна программы. Программа основана взаимодействий детей, учителей и родителей. Прослеживает позитивную динамику во взаимодействии педагогов с семьей в воспитании детей.

Несмотря на высокую степень теоретико-методологической разработанности проблемы, реализация компетентностного подхода в образовании, формировании социальной, адаптивной и других видов компетенций, в массовой образовательной практике все еще доминирует знаниевый подход и формирование предметных умений и навыков. Следует также отметить фактическое отсутствие работ, раскрывающих сущность, структуру и критерия социально-адаптивной компетентности. Кроме того, при анализе педагогического процесса в системе общего образования обнаруживаются следующие противоречия:

- между потребностью общества в социально-компетентных и адаптированных к современной социально-экономической ситуации учащихся образовательных организаций и отсутствием современной теории и методологии формирования социально-адаптивной компетентности;

- между личностно-субъективной необходимостью формирования социально-адаптивной компетентности старшеклассников и полное отсутствие современных педагогических моделей и технологий организации данного процесса;

- между актуальной потребностью практики в формировании социально-адаптивной компетентности старшеклассников и отсутствии научно-обоснованных педагогических условий эффективности этого процесса.

Данные противоречия определили цели воспитательной программы:

- воспитание, развитие и поддержка высоконравственного, инициативного, компетентного гражданина России;

- обретение учащимися ключевых социально востребованных и значимых ценностей, ценностных ориентиров личности, установок и компетенций, как основы мотивации активной жизненной позиции во всех сферах жизнедеятельности.

Задачи программы:

- создание условий для формирования социально-значимых ценностных ориентиров;

- инициирование и поддержание соответствующего морально-психологического климата учащихся;

- становление и закрепление социально-значимых на уровне общества ценностей, ценностных ориентиров и установок личности;

- создание у учащихся потребности реализации на практике своих способностей.

Реализация программы предполагается через учебно-воспитательный процесс и систему комплексных мероприятий в сфере воспитательной работы с учащимися.

Предполагаемым результатом реализации программы будет формирование модели ученика как конкурентоспособного специалиста и гражданина своей страны, обладающего общекультурными, коммуникативными, профессиональными, ценностно-смысловыми и информационными компетенциями.

Сроки и этапы реализации программы

| Этап | Сроки | Класс | Задачи этапа |

| I этап | 2015-2016 уч. г. | 7 | Исследование сформированности организационно-деятельностной компетенции по критериям «Организаторские качества личности». «Успешность освоения новых видов деятельности». |

| II этап | 2016-2017 уч. г. | 8 | Исследование сформированности социально-стабилизационной компетенции по критериям «Умения по организации конструктивных межличностных отношений», «Стили поведения». |

| III этап | 2017-2018 уч. г | 9 | Исследование сформированности адаптационной компетенции по критериям «Умение адаптироваться в социальной среде и учебной обстановке», «Умение корректировать программу действий в изменяющихся условиях», исследование сформированности личностно-развивающей компетенции по критериям «Интеллектуальная развитость». |

Основные направления и ценностные основы

Основные этапы воспитательной программы классифицированы по направлениям, каждое из которых основано на определенной системе базовых ценностей.

| Направление | Ценности |

| Творческое | - духовный мир человека - гармония - красота - эстетическое развитие |

| Нравственное | - нравственный выбор - любовь к России и своему народу - служение Отечеству - толерантность, свобода совести и вероисповедания |

| Познавательное | - стремление к познанию и истине - целеустремленность и настойчивость |

| Коммуникативное | - уважение достоинства человека - равноправие, ответственность - доверие к людям - свобода личная и национальная |

| Здоровьесберегающее | - здоровый образ жизни - занятия спортом - заповедная природа, планета Земля |

| Союз семьи и школы | - уважение к родителям - забота и помощь - честность и щедрость - милосердие -забота о старших и младших |

Система воспитательной работы

Система воспитательной работы в своей основе имеет компетентностный подход. Воспитательная программа включает 6 основных направлений. Воспитательная программа учитывает возрастные особенности учащихся и направлена на формирование ключевых для каждого возраста.

Выбор приоритетных направлений был решен в ходе письменного опроса учащихся и их родителей. В опросе участвовали 54 человека. Им давалось определение понятий «социальная роль», «социальная компетентность», краткая информация о «Я-концепции» личности и предполагалось выявить сформированность у учащихся «социально-адаптивной компетентности».

Участвовавшие в опросе учащиеся определили путем ранжирования наиболее важные для их возраста социальные компетенции: гражданина, сына(дочери), ученика(ученицы), друга(подруги), будущего работника, будущего мужа(жены).

Социально-ролевая компетенция

«я - сын\дочь

дочь»

Социально-ролевая компетенция

«я - будущий работник»

Социально-ролевая компетенция

«я - гражданин»

Социально-ролевая компетенция

«я - будущий муж\жена»

Социально-ролевая компетенция

«Я – ученик»»

Социально-ролевая компетенция

«я - друг»

Социально-ролевые компетенции учащихся

Следует отметить, что часто при планировании воспитательной программы основной упор делался не только на работу с учащимися, но и на работу с родителями, ведь именно они в наибольшей степени заинтересованы в полноценном развитии своих детей, в рамках компетентностного подхода очень важную роль играет единство требований, правил и позиций. В этом случае родительское собрание уже не является формальным «рапортом» об успехах и неудачах в учебе, а выполняют роль педагогического консилиума, на котором равноправные коллеги и ставят, и решают ключевые вопросы воспитания.

Так же важную роль в процессе реализации воспитательной программы играют систематические психолого-педагогические исследования.

Технология формирования социально-адаптивной компетентности учащихся

Технология представляет собой систему деятельности педагога и учащихся в педагогическом процессе, построенную на конкретной идее в соответствии с определенными принципами организации и взаимосвязи целей, содержания, методов и средств. В современных школах используются различные виды образовательных технологий для развития творческого потенциала подростков во внеклассной работе Вся совокупность образовательных технологий дифференцируется по следующим основаниям:

а) технологии, направленные на развитие знаний, умений и навыков обучающихся:

- структурно-логические технологии обучения представляют собой поэтапную организацию постановки дидактических задач, выбора способов их решения, диагностики и оценки полученных результатов;

- компьютерные технологии реализуются в рамках системы "учитель-компьютер-ученик" с помощью обучающих программ различного вида;

- тренинговые технологии - это система деятельности по отработке определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов решения типовых задач в ходе обучения (тесты и практические упражнения).

б) технологии, направленные на развитие социальной адаптации обучающихся:

- игровые технологии воплощают игровую форму взаимодействия педагога и учащихся через реализацию определенного сюжета, при этом образовательные задачи включены в содержание игры. В образовательном процессе используются занимательные игры, театрализованные, деловые и ролевые игры;

- технология "Проектная деятельность" - это совместная учебно-познавательная деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на достижение результата - создание проекта.

Всего за время реализации программы были подготовлены и проведены четыре ролево-игровых проекта, в которых рассматривались и решались обучающимися актуальные для них проблемы. Благодаря методу "мозгового штурма" (А.Ф. Осборн), главной задачей которого является сбор большого числа идей, определились основные социальные компетентности этих проектов: Я-сын\дочь; Я-друг\подруга; Я- будущий работник; Я-будущий муж\жена. После этого в группе проводилось обсуждение тех проблем, которые связаны с реализацией в повседневной жизни старшеклассников определенного, обусловленного данной социальной компетенцией ролевого поведения в социальной действительности.

Таким образом, самостоятельно ученикам экспериментальной группы, при координирующей роли педагога, проектировались игровые обучающие и воспитывающие ситуации в контексте социальной жизни и деятельности. Необходимо отметить, что эти проекты по своему содержанию адекватны представляемым в них социально-адаптивным компетенциям. Названия этим ролево-игровым проектам давали сами учащиеся:

«Гражданский брак – выбор современной молодежи?!» (социально-адаптивная компетентность муж\жена);

«Лидер в компании подростков» (социально-адаптивная компетентность друг\подруга);

«Имею право» (социально-адаптивная компетентность Я-гражданин);

«Возьмите меня на работу, пожалуйста. Проблема трудоустройства несовершеннолетних» (социально-адаптивная компетенция Я-будущий работник).

Наиболее длительным и социально значимым, по нашему мнению, был проект «Имею право!» по социально-адаптивной компетенции Я-гражданин, именно это обусловило описание детального представления этого проекта.

Проект «Имею право!» был построен следующим образом:

1. Этап проблематизации:

- обнаружение правовой безграмотности учащихся в результате повторения теоретического материала по курсу «Основы права»:

- актуализация понятия «правоотношения подростков»;

- выявление в ходе «мозгового штурма» актуальных ситуаций правоотношений подростков;

- взаимоотношения с работниками полиции;

- обращение за неотложной медицинской помощью.

В результате была выявлена следующая проблема: отсутствие у учащихся навыка практического применения правовых знаний в повседневной жизни.

2. Этап целеполагания:

- формулировка цели: сформировать у учащихся навыки практического применения правовых знаний в повседневной жизни;

- разработка целесообразных задач:

а) выбрать оптимальный способ формирования навыка практического применения правовых знаний (создание брошюры с описанием ситуаций правонарушений и руководство по их разрешению силами проектной группы, подготовка и проведение конференции с визуальным представлением ситуаций правоотношений старшеклассников и способы их разрешения);

б) определение реально достижимого результата работы над проектом (снять видео фильм «Имею право» на основе разработанных ситуаций);

в) распределить обязанности в проектной группе;

г) сформулировать наиболее актуальные проблемы, способные оказать влияние на ход работы.

3. Этап сбора и обобщения информации:

- исследовательская работа учащихся и самостоятельное получение новых знаний;

- поиск и сбор информации через собственные знания и опыт обучающихся, обмен информации с другими лицами (педагоги, родители, обучающиеся);

- изучение специальной литературы, общение со СМИ, через сеть Интернет.

4. Этап подготовки к проектной деятельности:

- распределение ответственности за техническую сторону реализации проекта (видеокамера, декорации, костюмы);

- определение временных рамок, ограничивающих работу над каждой ситуацией;

- распределение ролей среди участников в режиме открытого голосования;

- ситуация отъезда родителей в отпуск и последовавшее за этим выяснение отношений с соседкой, закончившееся вызовом участкового полицейского;

- покупка некачественных продуктов в ближайшем магазине;

- вызов скорой помощи в связи с подозрением на аппендицит и срочная госпитализация.

5. Этап проведения ролевой игры:

- определение даты и подготовка места для проведения игры;

- сбор группы, принимающей участие в проекте;

- промежуточная рефлексия: «Что Вы ждете от участия в этой игре?»

- обсуждение игровых ситуаций, актуализация ролей.

6. Этап подготовки к презентации проекта:

- просмотр отснятых дублей во время игры;

- структурирование полученной информации и интеграция полученных различными участниками проектной группы знаний, умений и навыков;

- систематизация полученных данных, выбор приемлемых для презентации видеосюжетов.

7. Этап презентации проекта:

- объявление о проведении показа видеофильма в школе;

- подготовка и выступление участников проектной группы с рассказом о работе над проектом, демонстрация видеофильма.

8. Этап итоговой рефлексии:

- осмысление полученных данных и способов достижения результата;

- обмен полученной информации, а также накопленным опытом среди участников проектной группы;

- подведение итогов и обсуждение перспектив дальнейшей совместной работы.

Работа над тремя другими социально-адаптивными проектами выстраивались в соответствии с такими же этапами. Начало работы всегда связано с проблематизацией и целеполаганием, что позволяет актуализировать одно из важнейших общеучебных умений, обязательных для усвоения обучающимися старших классов средней общеобразовательной школы.

Сформированность ключевых компетенций старшеклассников достигается не только при изучении учебных предметов, но и во всей организации школьной жизни. В старшей школе ученик может и «должен» выходить за рамки педагогически организованной среды с четким пониманием различий между школой и жизнью. Поэтому при составлении данных проектов привлекались не только классные руководители, но и сами обучающиеся. Они с успехом разрабатывали, подготавливали и проводили данные проекты. Самостоятельная деятельность учащихся делала их жизнь насыщенной и интересной, снижала формализм и заорганизованность. Мы считаем, что приобретая положительный опыт коммуникации и кооперации, обучающиеся чувствуют себя гораздо увереннее за пределами школьных стен. Они оказываются лучше подготовлены к преодолению выпускного барьера, и к успешному функционированию в социуме в роли ответственного и законопослушного гражданина и семьянина. Самостоятельная и инициативная деятельность учащихся превращается в еще одно условие для становления компетентности в решении социальных задач.

С целью отслеживания динамики формирования и развития ключевых компетенций учащихся проводились контрольно-диагностические замеры по следующим методикам:

Исследование сформированности организационно-деятельностной компетенции по критериям «Организаторские качества личности», «Успешность освоения новых видов деятельности».

Для оценки по критерию «Организаторские качества личности» использовалась методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей – КОС», в разработке Б.А. Федоришина. Применялся метод анкетирования обучающихся. Цель анкетирования: выявить уровень организаторских склонностей, которые проявляются в способности к самостоятельному принятию решений особенно в сложных ситуациях, в инициативности, в деятельности и общении, в планировании деятельности.

Для оценки по критерию «Успешность освоения новых видов деятельности» использовалась методика «Интеллектуальная лабильность». Проводилась в форме письменного анкетирования. Цель анкетирования- успешность нового вида деятельности.

Исследование сформированности социально-стабилизационной компетенции по критериям «Умения по организации конструктивных межличностных отношений», «Стили поведения».

Для оценки по критерию «Умения организации конструктивных межличностных отношений» использовалась методика «Диагностика межличностных отношений Т. Лири». В качестве метода диагностики применялось тестирование (тест- опросник). Однако использовались только 16 оценочных суждений из 128 субтеста 7, содержащие суждения направленные на выявление соразмерности своих способностей с другими.

Для оценки по критерию «Стили поведения» использовалась методика «Тип поведения в конфликтной ситуации» К. Томаса. Данная методика представляет собой тест, разработанный К. Томасом и адаптированный Н.В. Гришиной для изучения личностной предрасположенности к конфликтному поведению. Цель тестирования изучить стили поведения обучающихся в конкретных ситуациях и возможности продуктивного поведения. Для достоверности результатов тестирования или при повторном тестировании можно использовать «Тест на оценку уровня конфликтности личности», разработанный Андреевым В.И.

Исследование сформированности адаптационной компетентности по критериям «Умение адаптироваться в социальной среде и учебной обстановке» и «Умение корректировать программу действий в изменяющихся условиях»

Для оценки по критерию «Умение адаптироваться в социальной среде и учебной обстановке» использовалась методика «диагностики социально-психологической адаптации К.Роджера и Р. Даимонда». Применялся метод тестирования. Тест опросник содержал 101 высказывание о человеке, о его образе жизни, переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Для обозначения ответа учащимся необходимо было выбрать один из семи вариантов оценок от «0» до «6», то есть от «это ко мне совершенно не относится» до «это точно про меня». Для каждого обучающегося были заготовлены карточки.

Цель этого тестирования выявить степень адаптивности учащихся в учебной обстановке и в социальной сфере. Основные положения процедуры тестирования выполнялись в соответствии с методикой.

Исследование сформированности личностно-развивающей компетентности по критериям «Интеллектуальная развитость»

Интеллектуальная развитость – важнейший компонент личностного развития. Интеллектуальное развитие многокомпонентно и включает в себя образное и логическое мышление. Поэтому исследование по данным критериям проводится методом тестирования с использованием тестов Г.Ю. Айзенка. Для выявления образного мышления использовался тест «Метод исключения», «Сложная аналогия», «Выделение существенных признаков».

Цель тестирования – выявить уровень развития образного и логического мышления учащихся.

Исследуемые компетенции, критерии их сформированности были сведены в таблицу 1, а анализ результатов данной экспериментальной работы описывается в следующем пункте изучение эффективности и реализации программы.

(Таблица 1)

Критерии сформированности компетенций и диагностические методики

| Название компетенции (основной компонент) | Критерии сформированности компетенции | Методики диагностирования |

| Ориентационно-динамическая | 1. Умение применять факты, законы, теории. | 1. Субтесты №3, №4, №5, №6 «ШТУР» |

| Личностно-развивающая | 1. Интеллектуальная развитость (образное и логическое мышление). 2. Познавательные потребности и интересы | 1. Субтесты Г. Айзенка.

|

| Социально-стабилизационная | 1. Умения по организации конструктивных межличностных отношений 2. Стили поведения | 1. Тест Т. Лири «Диагностика межличностных отношений. 2. Тест К. Томаса «Тип поведения в конфликтной ситуации» |

| Организационно –деятельностная | 1. Организаторские качества личности. 2. Успешность освоения новых видов деятельности. | 1. Тест «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей – КОС» 2. Тест «Интеллектуальная лабильность». |

| Адаптационная | 1. Умение адаптироваться в социальной среде и учебной обстановке. 2. Умение корректировать программу действий в изменяющихся условиях. | 1. Тест К. Роджерса и Р. Даймонда «Социально-психологическая адаптация» |

Виды деятельности, формы и методы занятий с обучающимися

| Виды деятельности | Формы занятий |

| Нравственное направление - получение представления о базовых ценностях отечественной и зарубежной культуры, традиционных моральных нормах. - проведение внеклассных мероприятий и творческих мастерских, направленных на формирование нравственного поведения - усвоения опыта нравственных взаимоотношений в коллективе. - участие в благотворительности, милосердии, в оказании помощи нуждающимся | - экскурсии на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры; - участие в театральных постановках, литературно-музыкальных композициях, художественных выставках - участие в социальных проектах - встречи с ветеранами и военнослужащими - творческие мастерские, классные часы

|

| Познавательное направление - получение представлений о роли знаний в жизни человека -представление учащимся возможности инициативы и применения учебных предметов | - беседы, консилиумы, обсуждения -проектная деятельность - сюжетно-ролевые игры - поисковая и исследовательская работа - консультации, дебаты, дискуссии |

| Коммуникативное направление - получение навыков сотрудничества и взаимодействия со сверстниками, старшеклассниками и взрослыми - приобретение опыта нравственного ролевого взаимодействия | - работа в органах ученического самоуправления «Совет старшеклассников». Медиаходинг «Шестое измерение» - классные часы - проведение трудовых акций - коллективные творческие проекты - тренинги и занятия в различных кружках - дежурство по лицею - уроки памяти |

| Здоровьесберегающее направление - приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма и способах его укрепления - составление здоровьесберегающего режима и контроля над его выполнением - получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидении, рекламы на здоровье человека | - спортивные соревнования по волейболу, футболу, настольному теннису… - праздники «Мама, папа, я – спортивная семья» - викторины, игры, президентские соревнования - встречи с интересными людьми - велосипедные прогулки - дни здоровья |

| Содружество семья и школа - участие вместе с родителями в проведении музыкальных вечеров, классных часов, в экскурсионно-краеведческой деятельности. Реализации культурно-досуговых программ, включающих посещение объектов художественной культуры с последующим представление в лицее своих впечатлений, творческих проектов и презентаций | - проведение открытых семейных праздников - выполнение презентаций и творческих проектов совместно с родителями - походы туристические и культурологические - родительские собрания совместно с детьми - проведение мероприятий, рассказывающих об истории семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению. |

Методы:

- научно-исследовательский

- метод проектов

- метод креативного мышления

- репродуктивный метод

- метод критического мышления

Условия реализации воспитательной программы

Для реализации воспитательной программы по формированию социально-адаптивной компетентности учащихся во внеклассной деятельности были реализованы педагогические условия, адаптированные к особенностям функционирования в МБОУ «Лицей №6 им. М.А. Булатова»:

1. Повышение социально-адаптивной компетентности индивида способствует усвоение таких компонентов культуры как опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностных отношений.

2. Формирование у обучающихся творческого стиля жизнедеятельности.

3. Осознание у обучающихся и реализация потребности в самообразовании и самовоспитании, самоорганизации.

4. Процесс формирования адекватной самооценки себя и своих успехов в учебе.

5. Эффективное осуществление социализации личности. Обучение в рамках внеклассного образования, организованное по принципу сотрудничества, предоставляет обучающимся новый широкий круг общения возможность самоутверждения в ближайшем социальном окружении.

6. Системы отслеживания и оценки результативности и творческой активности учащихся. (экран участия в классных и школьных делах, ежегодный конкурс «Самый классный класс», являющееся стимулом к творческой активности.

Календарь традиционных дел лицея

| Сентябрь | - Линейка «Первый звонок» - День знаний - трудовые десанты - родительские собрания - сбор макулатуры |

| Октябрь | - День учителя - праздник школьных стенгазет - посвящение в первоклассники и пятиклассники - декады науки - подведение итогов 1 четверти |

| Ноябрь | - открытие «Малой академии наук» - творческие отчеты |

| Декабрь | - новогодние сказки. Утренники, огоньки - подведение итогов 2 четверти - родительское собрание |

| Январь | - Интеллектуальная игра «Умники и умницы» - КВН «Школьные годы чудесные» |

| Февраль | - День защитника Отечества - День освобождения города Курска - конкурс военно-патриотической песни |

| Март | - музыкальная гостиная - фестиваль талантов «Тебе, родной лицей» - праздник мам и бабушек - вахта памяти на Посту №1 - итоги 3 четверти - родительское собрание |

| Апрель | - смотр строя и песни - президентские состязания |

| Май | - день Победы - конкурс инсценированной песни - трудовые десанты - линейка «Последний звонок» - сбор макулатуры - поздравление ветеранов - итоги 4 четверти - родительское собрание |

| Июнь Июль Август | - работа в летнем лагере, практика в лицее - походы по родному краю, экскурсии, поездки |

А также в плане воспитательной работы учитывались и другие условия:

1. Личность педагога и его гуманистическое отношение к личности обучающегося.

Это условие является важнейшим для реализации и осуществления образовательного процесса как такового. Но именно личность педагога и его гуманистическое отношение к ученику определяет перспективность применения того или иного подхода, так как только сам педагог на конкретном уроке определяет, будет ли этот урок развивающим, обучающим, воспитывающим или это будет просто времяпрепровождение обучающихся.

2. Профессиональное саморазвитие педагогов.

Только учитель-воспитатель, постоянно и непрерывно повышающий уровень своего профессионализма, способен обучить и воспитать человека, готового к вступлению во взрослую жизнь, довольно сильно отличающуюся от того, как она описана в большинстве учебников. Но, необходимо отметить, что в современной образовательной организации очень мало учебников, в которых реальная жизнь описывается, не говоря о том, чтобы в этих учебниках на основе предметного содержания проектировался контекст социальной жизнедеятельности будущих выпускников образовательной организации.

3. Моделирование и проектирование самими обучающимися контекста социальной жизни в форме ролево-игровых проектов.

Моделирование и проектирование контекста социальной жизни должно стать неотъемлемой частью учебного и воспитательного процесса в современной образовательной организации. При этом, важно то, что моделировать и проектировать ситуации, которые впоследствии становятся основой ролевых и игровых проектов, могут сами обучающиеся.

4. Использование мотивационных стимулов, побуждающих обучающихся овладевать способами социально-ориентированных действий и поступков: самоутверждение в группе, коррекция самооценки, реализация творческих, организаторских иных способностей, востребованность результатов деятельности в среде ближайшего окружения обучающихся.

Все мотивационные стимулы личностно-ориентированы и, будучи грамотно использованными педагогами, побуждают обучающихся овладеть актуальными для них в той или иной игровой ситуации способами социально-ориентированных действий и поступков. По мнению А.А. Вербицкого, поступок является единицей деятельности человека, формой его личностной активности, социально обусловленными и морально нормированным действием, имеющим как предметную, так социокультурную составляющую, предполагающим отклик другого и коррекцию собственного поведения и деятельности с учетом этого отклика. «…Что бы человек ни делал, какое бы предметно-технологическое действие ни совершал, он поступает всегда. Поскольку входит в ткань человеческой культуры и общественных отношений, принятых между людьми …».

5. Наличие социально-личностно ориентированно образовательной культуры.

На основании анализа мнений Е.М. Белякова, Н.М. Воскресенской, А.Н. Иоффе и других исследователей под образовательной культурой мы понимаем комплекс норм, ценностей и принципов деятельности разделяемый большинством представителей того или иного образовательного сообщества. Поскольку каждое образовательная организация– это самобытный микромир со сложившимися традициями, нормами и ценностями, постольку все события и явления, происходящие здесь, индивидуальны и неповторимы. Образовательная культура как особый стиль взаимодействия всех ее участников складывается под воздействием многочисленных факторов, но уровень её развития во многом определяет успешность процесса обучения и воспитания социально компетентного выпускника, готового стать полноправным, деятельным и инициативным участником общественных отношений.

Совместная деятельность класса, семьи, общественности по развитию и воспитанию обучающихся

Формирование социально-адаптивной компетентности у учащихся сложный и многоплановый процесс, который неотделим от жизни человека: семьи, общества, его культуры и культурно-исторической эпохи, формирующий образ жизни и сознание человека. Базовые ценности, лежащие в основе воспитания школьников, то есть уклад школьной жизни определяет урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Программа «Все в твоих руках» предусматривает добровольное и посильное включение обучающихся в решение реальных культурных, социальных, экономических и иных проблем семьи, школы и города.

Педагогическое взаимодействие класса и семьи позволяет реально влиять на качество семейного воспитания и в значительной степени нейтрализовать его недостатки. Сотрудничество учителя и родителей способствует осуществлению эффективной связи лицея и семьи в воспитании и образовании детей, создает неформальную дружескую атмосферу жизнедеятельности обучающихся, развивает у них опыт формального и неформального общения со взрослыми. Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной деятельности успешно осуществляется по следующим направлениям (схема 1):

Схема 1.

Родительский совет лицея

Участие в соуправлении

Участие в делах класса и лицея

РОДИТЕЛИ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Классный общешкольный родительский комитет

Выполнение с детьми творческих заданий

Экскурсии, походы, поездки

Задача учителя достичь взаимодействия с родителями в воспитании общей культуры, в создании эмоционально-благоприятного климата, ориентируемого на развитие творческой личности. Родители – активные участники воспитательного и образовательного процесса.

Также программа реализуется в сотрудничестве с субъектами социума, принимающими активное участие в реализации воспитательного процесса. Систематически проводятся совместные мероприятия с учреждениями науки и культуры, правоохранительными органами, дополнительного образования (схема 2):

Схема 2.

Управление Министерства внутренних дел России по Курской области

Курский Областной Суд

Прокуратура Центрального округа г. Курска

Взаимодействие класса с социокультурной средой

Литературный

музей

Курский Государственный Университет

Картинная галерея им. М.А. Дейнеки

Комиссия по делам несовершеннолетних

Областная научная библиотека имени Асеева

Областной краеведческий музей

В целях воспитания и правого обучения сотрудники Курского областного суда, комиссии по делам несовершеннолетних, прокуратуры, Управления МВД по Курской области, юридический факультет КГУ тесно сотрудничают с учащимися, выступая с различными проблемными вопросами правовой тематики (защита прав несовершеннолетных, уголовная ответственность несовершеннолетних, о вреде употребления алкогольных напитков и т.д.) (см. приложения)

Класс регулярно посещает различные экскурсии в Курском областном краеведческом и литературном музеях, что позволяет углубленно изучать искусство Курского края и России, этнографию и историю родного города и ее земляков.

Изучение эффективности реализации программы

Эффективность воспитательной программы и управление ее реализацией осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идет по следующим направлениям:

- организация работы с ученическим коллективом

- организация работы с родителями и общественными организациями

- мониторинг эффективности инновационных процессов

Для выявления наиболее значимых знаний и умений по предложенным для оценки ключевым социально-адаптивным компетенциям был проведен опрос «Что мы должны знать и уметь?» среди учащихся. Всего в опросе участвовали 23 человека. При проведении этого опроса использовался метод компетентных судей.

Наиболее значимой социальной компетенцией старшеклассники (возраст 15-16 лет) назвали компетенцию «друга-подруги». В соответствии с этим наиболее важным и актуальным, способными оказать влияние на успешное социальное взаимодействие участников опроса в качестве друга или подруги были определены следующие знания и умения: (таблица 2)

Таблица 2.

| Социально-адаптивная компетенция «Я-друг-подруга» | ||||

| Знание | Умение | |||

| Должен знать | Знаю | Должен уметь | Умею | |

| 1. Привычки, интересы, увлечения друга |

| 1. Прислушиваться к мнению друга |

| |

| 2. Дни рождения и памятные даты друга |

| 2. Принимать друга, таким какой он есть |

| |

| 3. Имена ближайших родственников друга и ситуацию в его семье |

| 3. Хранить секреты |

| |

| 4. Особенности характера друга |

| 4. Чувствовать его настроение |

| |

| 5. других друзей и приятелей друга |

| 5. Прощать, если обида не принципиальна |

| |

|

|

| 6. Просить прощения в случае обиды |

| |

|

|

| 7. Переставать быть другом, если так сложились обстоятельства |

| |

Второй по значимости респондентами была выбрана социальная компетенция «сына и дочери». Для подросткового возраста характерно довольно сложное отношение к социальной роли сына и дочери, но уже имеющийся жизненный опыт взаимодействия с членами семьи обуславливает у участников опроса довольно четкие представления о необходимых для социальной компетенции «сын-дочь» знаниях и умениях, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3.

| Социально-адаптивная компетенция «Я-сын/дочь» | |||

| Знание | Умение | ||

| Должен знать | Знаю | Должен уметь | Умею |

| 1. Правила взаимоотношения между поколениями |

| 1. Прислушиваться к мнениям родителей и родственников |

|

| 2. Дни рождения родителей и памятные даты |

| 2. Возможность определения в семье общности, соответственно возрасту |

|

| 3. Имена ближайших родственников и даты их дней рождения |

| 3. Поддерживать родителей в трудную минуту |

|

| 4. Привычки, увлечения, интересы родителей и ближайших родственников |

| 4. Избегать развития конфликта в определенных жизненных ситуациях |

|

| 5. Традиции семьи |

| 5. Доверять свои проблемы родителям |

|

| 6. Проблемы семьи |

| 6. Просить прощения в случае провинности |

|

| 7. Историю семьи |

| 7. Принимать и ценить заботу, даже если она кажется излишней |

|

В отличии от знаний и умений по компетенциям друга-подруги, сына-дочери, оценочная графа по социальной компетенции «будущий муж-жена» была заполнена в основном словами «хочу знать» и «хочу уметь», так как знания и умения не являются активным запасом участников опроса и определялись на основании небольшого жизненного опыта, которым владеют старшеклассники в рамках представлений о роли мужа и жены в своей семье. (таблица 4).

Таблица 4.

| Социально-адаптивная компетенция «Я-муж/жена» | ||||

| Знание | Умение | |||

| Должен знать | Хочу знать | Должен уметь | Хочу уметь | |

| 1. Особенности характера половины |

| 1. Принимать свою половину, таким/ такой какой он/она есть |

| |

| 2. О состоянии здоровья и хронических болезнях супруга/супруги |

| 2. Чувствовать настроение |

| |

| 3. Увлечения, интересы, привычки супруга/супруги |

| 3. Делить проблем ы |

| |

| 4. Традиционные обязанности в семье |

| 4. Быть заменяемым в выполнении обязанностей, в том числе и заботе о детях |

| |

| 5. Родственников и основные события из истории семьи |

| 5. Планировать семейный бюджет на равных |

| |

| 6. Особенности профессиональной деятельности |

| 6. Принимать капризы и прощать их |

| |

| 7. Мечты и тайные желания |

| 7. Просить прощения |

| |

Следующей по важности социальной компетенции с точки зрения учащихся стала компетенция «гражданина», что свидетельствует о довольно низком уровне заинтересованности граждан 15-16 летнего возраста в исполнении этой социальной роли. Возможно это тревожное свидетельство того, что в средней школе уделяется недостаточно внимания формированию гражданственности учащихся. (таблица 5).

Таблица 5.

| Социально-адаптивная компетенция «Я – гражданин» | ||||

| Знание | Умение | |||

| Должен знать | Знаю | Должен уметь | Умею | |

| 1. Законы своей страны |

| 1. Использовать законы для защиты своих интересов |

| |

| 2. Свои права и обязанности |

| 2. Отстаивать свою точку зрения в интересах своего государства |

| |

| 3. основные события из истории и традиции своей страны |

| 3. Быть толерантным к окружающим людям |

| |

| 4. Государственную символику своей страны |

| 4. давать оценку событиям в политике, экономике, культуре, спорте в своей стране |

| |

| 5. Интересы своей страны в отношении с другими государствами |

| 5. Оформлять и использовать документы, обеспечивающие реализацию гражданских прав ( например, социальную карты, льготы и т.д.) |

| |

| 6. Политические новости на карте мира |

| 6. Принимать участие в жизни государства (выборы, референдум) |

| |

| 7. Экономическое положение в стране |

| 7. Использовать способности и возможности на благо своей страны |

| |

| 8. Основные достижения своей страны в науке, культуре, спорте |

| |||

Социальную компетенцию «ученика-ученицы» учащиеся поставили в ходе ранжирования на пятое место, исходя из личного опыта и полученных в процессе обучения определенных знаний и умений. Такой выбор должен заставить обучающихся задуматься о важности одного из видов деятельности, как учебной. (таблица 6).

| Социально-адаптивная компетенция «Я – ученик» | |||

| Знание | Умение | ||

| Должен знать | Знаю | Должен уметь | Умею |

| 1. Правила для учащихся в школе |

| 1. Брать знания, которые дают в школе |

|

| 2. Требование учителей, преподающих разные предметы |

| 2. Самостоятельно добывать информацию, относящуюся к различным школьным предметам |

|

| 3. Обязательный минимум школьной программы, соответствующий возрасту |

| 3. Планировать свое время |

|

| 4. Категории оценки знаний ( за что ставят 5,4,3,2) |

| 4. Принимать и следовать правилам поведения в школе |

|

| 5.Названия школьных предметов и Ф.И.О. учителей, их преподающих |

| 5. Прислушиваться к критике и советам учителей |

|

| 6. Истории и традиции школы и класса |

| 6. Препятствовать развитию конфликта |

|

| 7. Какие существуют молодежные организации |

| 7. Находить общий язык с учителями |

|

Одним из последних был проведен опрос относительно социальной компетенции «работник». Данный опрос был особенно актуален, в связи с тем, что некоторые из них пробовали свои силы в качестве работников различных трудовых бригад, магазинов и офисов. Поэтому знания, умения, представленные в таблице 7 отражают реальный опыт подростков, столкнувшихся с процессом трудоустройства и всеми сложными процедурами для их возраста.

Таблица 7.

| Знание | Знаю | Умение | Умею |

| 1. Свои права и обязанности в соответствии с Трудовым Кодексом РФ |

| 1. Составлять профессиональное резюме |

|

| 2.Права и обязанности работодателя в соответствии с Трудовым Кодексом РФ |

| 2. Быть толерантным к окружающим людям, в том числе к возможным будущим коллегам |

|

| 3. Набор документов, необходимых для трудоустройства |

| 3. Оформлять и использовать документы, обеспечивающие реализацию права на труд |

|

| 4. Особенности того вида деятельности, с которым связана последующая за трудоустройством занятость |

| 4. Осуществлять поиск места работы, используя различные источники информации |

|

| 5. Основное содержание трудового договора и правила его заключения |

| 5. Использовать индивидуальные способности и существующие возможности для повышения квалификации и прохождения профессиональной подготовки и переподготовки |

|

На завершающем этапе опроса после подготовки и проведения социальных проектов (описание которых проводилось в пункте выше), был проведен контрольный опрос среди участников группы.

Его основной целью было определение активности участников экспериментальной группы в процессе подготовки и проведении проектов и определение изменений в наличии знаний и умений по отрабатывавшимся в ходе эксперимента игровым ситуациям, адекватным по содержанию социально-адаптивным компетенциям, характерным для старшеклассников.

Графическое отражение динамики изменения в знаниях и умениях экспериментальной группы до и после проведения проектов выглядят следующим образом:

Рис. 1 Знания по социально-адаптивной компетенции "Я будущий муж-жена" до и после проведения проекта "Гражданский брак - выбор современной молодежи!?"

Рис. 2. Знания по социально-адаптивной компетенции "Я друг-подруга" до и после проведения проекта "Лидер в компании подростков"

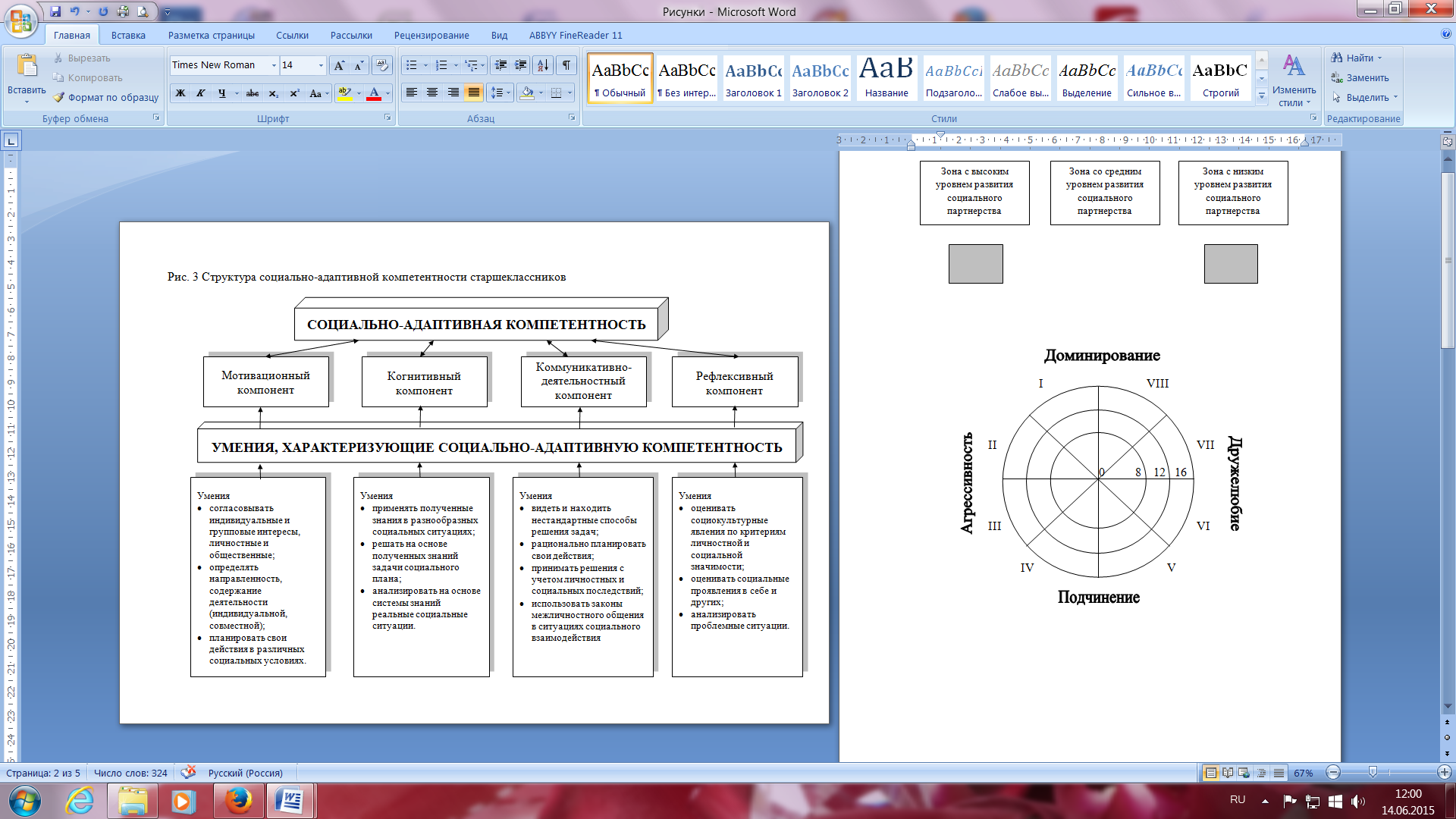

Рис. 3. Знания по социально-адаптивной компетенции "Я - гражданин" до и после проведения проекта "Имею право"

Рис. 4. Знания по социально-адаптивной компетенции "Я - будущий работник" до и после проведения проекта "Возьмите меня на работу пожалуйста".

На рисунке 5. представлены результаты опроса на выявление глубины знаний по социально-адаптивной компетенции "Я-гражданин" до начала формирующего эксперимента на рисунке 6. По окончании эксперимента на них видны различия в уровне сформированности знаний по данной компетенции. Отметим, что показатели до проведения проекта, отражающие глубину знаний по этой компетенции довольно высокие, так как на уроке обществознания "Правоспособность и дееспособность" обучающие получили теоретические знания, но они не становятся действенными, не характеризуются мотивированностью использования, то есть еще не составляют то, что мы называем социально-адаптивной компетентностью.

Рис. 5.

Рис. 6

Экспериментальная работа, проведенная в рамках реализации воспитательной программы, была направлена на выявление возможностей формирования социально-адаптивных компетенции учащихся в образовательной модели. Для установления степени развития компетенций обучающихся сравнивались результаты констатирующих и контрольных замеров. В тех случаях, когда первый и второй замеры показывали более высокий уровень, регистрировался "сдвиг" в сформированности социальных компетенций в сторону их повышения. Результаты проведенных исследований обрабатывались в соответствии с методами, изложенными в применяемых для диагностирования методиках. При отсутствии таковых, для обработки приведенных исследований применялась трёхинтервальная шкала, разработанная для m-бальных шкал на основе шкалы уровневых интервалов, предложенной Л.М. Фридманом для пятибальной шкалы. Суть его методики в следующем - для каждого ученика подсчитывается балл по всей анкете, который делится на количество вопросов или пунктов программы наблюдения. Тем самым определяется показатель (S) развития рассматриваемого качества, который соотносится со шкалой уровневых интервалов. Если

3,5

В нашем эксперименте все m-бальные шкалы приводились к трехинтервальной шкале по следующей схеме: пусть испытуемый набрал какое-то количество по m-бальной шкале. Установив его бальные интервалы для низкого, среднего и высокого уровня интересующего нас качества, оцененного по этой шкале. Воспользуемся принципом определения интервалов, принятым для пятибальной шкалы. Оценим ширину интервалов в относительных единицах и процентах. Поскольку нижней оценкой в пятибальной системе считается единица, то интервал для низкого выражения качества находится в пределах 1 : 2,5, т.е. составляет 1,5. Соответственно другие интервалы определяются как 2,5 : 3,5 и 3,5 : 5, и следовательно оказываются равными одному и полутора баллам соответственно для среднего и высокого уровня. Таким образом, суммарный балльный интервал равен 1,5 + 1 + 1,5 = 4 баллам, что принимается за 100%. Тогда верхняя граница низкого уровня будет находятся на отметке (1,5 : 4) х 100% = 38%. Аналогично рассчитываются проценты для границ других уровней. В итоге переход переход к процентному выражению интервалов на любой шкале дает следующие результаты: если по m-балльной шкале набрано не более 38% баллов, то диагностируемый показатель находится на низком уровне, для среднего и высокого уровня соответственно необходимо набрать от 39% до 63% и более 64%.

При исследовании сформированности личностно-развивающей компетенции интеллектуальная развитость учащихся определялась через уровни образного и логического мышления.

Для выявления уровня образного мышления использовали тест Г.Ю. Айзенка "Найти закономерность", а для уровня логического мышления - тест "Метод исключения" этого же автора. Результаты подсчитывали в соответствии с методикой расчета интервальных границ (описание см. выше), так как максимальное число баллов, которое может набрать испытуемый при выполнении данных тестов равно 33, то высокий уровень образного мышления должен быть у тестируемого, набравшего 21 и более баллов, средний от 12 до 21 балла, низкий - менее 12 баллов. Для получения окончательного результата по интеллектуальной развитости, данные исследования по обоим тестам усреднялись отдельно для каждого ученика. Результаты эксперимента по критерию "интеллектуальная развитость" представлены в таблице 8.

Таблица 8.

| Уровень развития исследуемого качества | ||

| Констатирующая часть эксперимента окт. 2015 | Контрольная часть эксперимента март 2016 | |

| низкий | 12 (15%) | 12 (15%) |

| средний | 56 (70%) | 50 (62%) |

| высокий | 12 (15%) | 18 (23%) |

Исследование организационно-деятельностной компетенции проводилось с использование 2-х методик: "КОС" и "Интеллектуальная развитость". В соответствии с методикой "КОС" выявление уровня сформированности организаторских качеств личности провели в форме анкетирования обучающихся, где при отборе данных руководствовались ключом, представленным в методике. Результаты исследования по критерию "организаторские качества личности" представлены в таблице 9.

Таблица 9.

| Уровень развития исследуемого качества | ||

| Констатирующая часть эксперимента окт. 2015 | Контрольная часть эксперимента март 2016 | |

| низкий | 25 (31%) | 21 (27%) |

| средний | 37 (46%) | 34 (42%) |

| высокий | 18 (23%) | 25 (31%) |

В соответствии с методикой "Интеллектуальная развитость" выявление уровня успешности овладения новыми видами деятельности провели в форме тестирования. Обучающиеся должны были ответить на 40 вопросов теста за ограниченное количество времени (от 2 до 5 секунд на каждый вопрос). Оценка производилась по количеству ошибок в соответствии с нормами выполнения теста, приведенным в методике. Высокая лавильность отмечалась при допущении не более 4 ошибок, средняя при 5-9 ошибках, а низкая, то есть прогнозируемая трудность с успешностью овладения новыми компетенциями, при допущении 10 и более ошибок. Результаты исследования по критерию "Успешность освоения новых видов деятельности" представлена в таблице 10.

Таблица 10.

| Уровень развития исследуемого качества | ||

| Констатирующая часть эксперимента окт. 2015 | Контрольная часть эксперимента март 2016 | |

| низкий | 18 (23%) | 9 (11%) |

| средний | 50 (62%) | 46 (56%) |

| высокий | 12 (15%) | 25 (33%) |

Сформированность социально-адаптивной компетентности исследовалась с помощью методики "Диагностика межличностных отношений" Т. Лири, позволившей оценить соразмерность потребностей обучающихся с потребностями других и методики "Тип поведения в конфликтной ситуации" К. Томаса для выявления стиля поведения обучающихся.

Методика Т. Лири представляет собой тест-опросник, содержащий 128 оценочных суждений, позволяющих выяснить 8 типов межличностных отношений от авторитарного до альтруистического. Для подведения итогов диагностирования воспользовались схемой, разработанной Т. Лири в виде круга, разделенного на сектора. В этом круге по вертикальной и горизонтальной осям обозначены четыре ориентации: доминирование-подчинение, дружелюбие-враждебность, а сам круг разделен на 8 секторов (рис. 7).

Результаты по критерию умения адаптироваться в социальной среде и учебной обстановке представлены в таблице 11.

Таблица 11.

| Уровень развития исследуемого качества | ||

| Констатирующая часть эксперимента окт. 2014 | Контрольная часть эксперимента март 2015 | |

| низкий | 24 (31%) | 18 (23%) |

| средний | 44 (54%) | 44 (54%) |

| высокий | 12 (15%) | 18 (23%) |

Таким образом, анализ научной литературы по проблеме формирования социально-адаптивной компетентности у учащихся, а также организация экспериментальной работы с ними, в рамках реализации воспитательной программы дает возможность сформулировать основные выводы:

1. Систематическое применение специальных технологий (игровых, проектных и диалоговых), методов ("мозговой штурм", конструирование), которое обеспечивает индивидуальный темп обучения и дает возможность реализации каждому ученику на всех этапах обучения;

3. Учет интересов учащихся, личных качеств, навыков, склонностей, стремление ребенка к самовыражению;

4. Ориентация при создании модели социально-адаптивной компетенции на субъект-субъектные отношения, обеспечивающие возможность сотрудничества, диалога в процессе обучения;

5. Использование разнообразных форм организации внеклассной деятельности;

6. Проведение диагностической деятельности на всех этапах развития социальной адаптации. При изучении личности обучающегося необходимо руководствоваться различными методологическими принципами, использовать различные методики и конкретные методы, которые могут всесторонне охарактеризовать личность и коллектив.

Заключение

Работа классного руководителя дает мне совершенно уникальные возможности для глубокого изучения личности каждого ребенка. Во время уроков возможностей бывает очень мало. Именно через воспитательную работу мы способны воздействовать на личностную составляющую каждого ребенка, отслеживать динамику его развития и корректировать, при необходимости, возникающие отклонения. Следует отметить, что формирование компетенций- есть совместный труд родителей, педагогов и учащихся, но иначе формирование целостной, гармонично развитой и конкурентно способной личности невозможно.

Список литературы:

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов вызов. - М.: Академический Проект, 2000.- 624 с.

2. Актуальные проблемы социального воспитания // отв. ред. Т.Ф. Яркина.- М.: 1990.-168 с.

3. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманитарная основа педагогического процесса. - Минск.: Изд. МинГУ, 1999.- 559 с.

4. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. - Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1990.- 143 с.

5. Андерсон Джон Р. Когнитивная психология. - Спб.: С-Пб изд., 2002. - 492 с.

6. Айзенк Г.Ю. Проверьте свои способности. - Спб.: Техническая книга, 1994.

7. Бим-Бад Б.Д. Педагогический энциклопедический словарь. - М., 2002.

8. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные методы обучения. - М., изд. Института проф. образования, 1995.

9. Библер В.С. Школа диалога культур. - М., изд. Алеф, 1993.-240 с.

10. Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе\\ Педагогика. 2003. - с.12-18.

11. Бондаревская Е.Ф. Образование в поисках жизненных смыслов\\ под ред. Бондаревской. Ростов н\Д. - 1996. - с. 15-26

12. Барышников Е.Н.,Колесникова О воспитании и воспитательных системах. - Спб., ГУМП. - 1996. - 227 с.

13. Белицкая Г.Э. Социальная компетенция личности \\ Сознание личности в кризисном возрасте. - РАН, Институт психологии. - М., 1995. -193 с.

14. Белоцерковец Н.И. Роль адаптации в успешной социализации личности\\ Педагогическая наука и практика. - Ставрополь., 2001.-93 с.

15. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование личности. - М., Моск. Фил. Фонд. - 1995. - 66-67 с.

16. Бернс Р. Развитие "Я-концепции" и воспитания. - М., Прогресс. - 1986. - 420 с.

17. Боголюбов Л.Н. Базовые социальные компетенции в обществознании\\ преподвание истории и обществознания в школе. - 2002. - №9. - с.4-12.

18. Бодолев А.А. Личность в общении. - М., Педагогика. - 1993. - 271 с.

19. Борзенков В.И., Обухов А.С. Насильно мил не будешь. Подходы к проблеме мотивации в школе и учебно-исследовательской деятельности. - М., Народное образование. - 2001. - с. 80-88

20. Борытко Н.М. Педагого в пространстве современного воспитания. - Волгоград. Изд. Перемена. - 2001. - 214 с.

21. Вербицкий А.А. Компетентностный подход и теория контектсного обучения. - М., Вопросы психологии. - 1987. - с.31-39.

22. Возрастная психология: полный жизненный цикл развития человека: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / И. Ю. Кулагина. - М., ТЦ Сфера, 2006. - 464 с.

23. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Изд. 2-е, М.,1957. - 436 с.

24. Волович Л.А., Власенков А.М. Особенности процесса воспитания во внеурочное и учебное время. - М., Педагогика. - 1986. - 162 с.

25. Волохов А.В. Вариативно-деятельностный подход к социализации личности в условиях детских общественных организациях. - дисс. к.п.н.: Казань, 1992. - 162 с.

26. Воспитательная деятельность как объект анализа и оценивания// под общ. ред Зимней И.А. - М., Исследовательский центр проблем качества и подготовки специалистов, 2003. - 85 с.

27. Гатанов Ю. Развитие личности, способной к творческой самореализации. - М., Психологическая наука и образование. - 1998. - 400 с.

28. Голубев Н.П. Введение в диагностику воспитания., М., Педагогика. - 1988. - 160 с.

29. Горелик Ф.Б. Воспитывая гражданина, формируя мировззрение / Книга для учителя. - М., Просвещение, 1986. - 208 с.

30. Громыко Ю.В. Понятие и проект в теории развивающего воспитания // Изд-во Рос. акад. образ. - 2000. - с. 36-43

31. Гузеев В.В. Развитие образовательной технологии. - М., Знание. - 1998. - 135 с.

32. Гин А. Мозговой штурм. //Педагогическая техника. - 2005. - №5. - с. 3-5.

33. Давидов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт и теория экспериментального психологического исследования. - М., Педагогика. - 1986. - 239 с.

34. Давыдов В.В. Психическое развитие и воспитание. - М., Педагогика. - 1981. - с. 4-15.

35. Дахин А. Компетенция и компетентность. Скольки их у российских школьников // Народное образование. - 2004. - №4. - с.136-144.

36. Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - с. 560

37. Еремаков Д. Обучение решению проблем //Народное образование 2004. - №9. - с. 39-43

38. Журавлев В.И. Методы педагогического исследования. - М., Просвещение. - 1982. - 186 с.

39. Загвязинский В.М. Методология и методика педагогического исследования. - М., Педагогика. - 1982. - 236 с.

40. Закатова И.Н. Социальная педагогика в школе// под ред Г.К. Селевко. - М., Просвещение. - 1996.- 320 с.

41. Зимняя И.А. Педагогическая психология //учебное пособие. Ростов н/Д. - Феникс, - 1997. - 475 с.

42. Зотов Ю.Б. Организация соременного урока: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1984. - 144 с.

43. Иванова Т.В. Компетентностный подход // Стандарты и мониторинг. - 2004. - №1. - с. 16-20.

44. Ильин Е.Н. Путь к ученику: Книга для учителя. М., Просвещение, 1988. - 224 с.

45. Ингенкамп К.И. Педагогическая диагностика. - М., Педагогика, 1991. - 240 с.

46. Ишкова Л.В. Теория и практика педагогической оценки в образовании старшеклассников. - Спб., 2002. - 170 с.

47. Кабанова Т.А. Проблемы и перспективы применеия тестирования для оценки подготовленности// Качество образования. - 2003. - №3. - с. 46-52.

48. Концепция модернизации российского образования// Федеральный портал "Российское образование" //Вестник образования. - 2002. - №6

49. Кальней В.А. Основы методики трудового и профессионального воспитания. - М., Просвещение. - 1989. - 191 с.

50. Калпунович И. Изменение и конструирование в зоне ближайшего развития. - М., Педагогика. - 2002. - №10 - с. 37-44

51. Каспржак А.Г. Модернизация образовательного процесса в школе: варианты решения. - М., Просвещение., 2004. - 416 с.

52. Ковалева Г.С. Качество образования в России по результатам международного исследования: итоги перспективы //Педагогика развития: Красноярск, 2003. - с. 24-31

53. Крылова Н.Б. Проективные методы против классно-урочной организации образования// Школьные технологии. - 2004. - №5. - с. 59-63.

54. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии . - 2004. - №5. - с. 3-12

55. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. - М., Политиздат, 1975. - 396 с.

56. Лернер И.Я. Прогностическая концепция целей и содержания образования. М., 1994. - 280 с.

57. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. - М., Знание. - 1980. - 96 с.

58. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса. - М., Педагогика, 1984. - том 1 - 329 с.

59. Маркова А.К. Формирование мотивация учения в школьном возрасте. - М., Просвещение, 1983. - 98 с.

60. Мухина В.С. Возрастная психология. - М., Академия, 2002. - 493 с.

61. Новикова Т. Проектные технологии как средство развития творческой активности школьников. - автореферат. - М., 1994. - 15 с.

62. Назаренкова Г.Н. Новые технологии в системе образования. - М., Академия, 1999. - 243 с.

63. Огай О.Н. Компетентностно-ориентированное образование. - Самара, 2003. - 53 с.

64. Огородников И.Т. Сравнительное обучение эффективности отдельых методов изучения в школе// М., 1972.

65. Осницкий О.К . Психология самостоятельности. - Нальчик, Эль-Фв. - 1996. - 124 с.

66. Петровский А.В. Психология развивающейся личности. М., Педагогика., 1987. - 317 с.

67. Психологическая теория коллектива. М., Педагогика. - 1979. - 240 с.

68. Роджерс К. Становление личности. - М., Эксмо. - 2001. - 414 с.

69. Рототаева Н.А. Психологические условия социальной компетентности. - автореферат. - М., 2002. - 85 с.

70. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М., Народное образование. - 1998. - 255 с.

71. Селевко Г.К. Самосовершенствование личности школьника // Образование в современной школе. - 2002.- №3. - с. 36

72. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. - том 2. М., НИИ школьных технологии. - 2002. - 816 с.

73. Серюков В.В. Образование и личность. - М., "Логос". - 1999. -

272 с.

74. Сухомлинский В.А. О воспитании. - М., Полииздат. - 1988. - 243 с.

75. Слободчиков В.И. Образовательная среда // вып. №7 Культурные модели школ. - М., 1997. - с. 177-185

76. Слободчиков В.И. Психология развития человека. - М., школьная пресса. - 2000. - 416 с.

77. Словарь иностранных слов. - 15-е изд., - М.: Рус. яз., 1988.

78. Татьянченко Д. Программа общеучебных умений: эффективность формирования познавательной компетентности учащихся // Образование в современной школе. -2002. -№6. - с. 44-65

79. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения в 6 томах. - М., 1988. - с. 30-31.

80. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. - пособие для учителя. - М., Владос. - 2005. - 383 с.

81. Хуторской А.В. доклад: Почему необходим переход к человекосообразному образованию? - М., Научно-внедренческое предприятие "ИНЭК. - 2007. - с. 9-25

82. Щуркова Н.Е. Формирование жизненного опыта учащихся. - М., Педагогическое общество России. - 2002. - 218 с.

83. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., Владос. - 1999. - 358 с.

84. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в школе. - М., 2000. - 111 с.