Выступление на методическом объединении

Что увидят эти глазки?

Что построят эти ручки?

Далеко ли эти ножки уведут его?

Как он будет жить на свете?

Мы за это все в ответе

Только и всего.

Начальные классы, детство- это ведь важнейший период человеческой жизни. И от того, что было заложено в начальной школе, кто был рядом с ребенком эти четыре года, чему он научился и чему не научился, какими стали его душа и сердце, зависит, каким завтра окажется сегодняшний первоклассник.

Как художник учится смешивать краски и наносить мазок на холст, музыкант учит этюды, настоящий учитель тоже смешивает краски, разучивает этюды, осваивает приемы – только это педагогические краски, этюды, приемы…

Сегодня я рассажу о том, что у меня получается, чем я могу поделиться.

Одной из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, является развитие самостоятельной логики мышления, которая позволила бы детям строить умозаключения, приводить доказательства, высказывания, логически связанные между собой; делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном счете самостоятельно приобретать знания.

Логика - это бог мыслящих.

Лион Фейхтвангер (немецкий писатель)

Для развития логического мышления я на своих уроках часто использую анаграммы. Анаграмма – это перестановка букв, посредством которой из одного слова можно составить другое, это пары слов, составленных из одного набора букв. Способность составлять и распознавать анаграммы отражает уровень развития интеллекта. Большое внимания для развития логического мышления уделяю загадкам, шарадам и ребусам, решаем задачи на смекалку, задачи-шутки, логические упражнения со словами

В своей работе использую такой прием технологии развития критического мышления как перепутанные логические цепочки. На отдельные листы выписываются 5-6 событий из текста. Демонстрируются пред классом в заведомо нарушенной последовательности. Учащимся предлагается восстановить правильный порядок хронологической цепи. После заслушивания различных мнений и придя к более или менее единому решению, я предлагаю ученикам познакомиться с исходным текстом и определить: верны ли были их предположения.

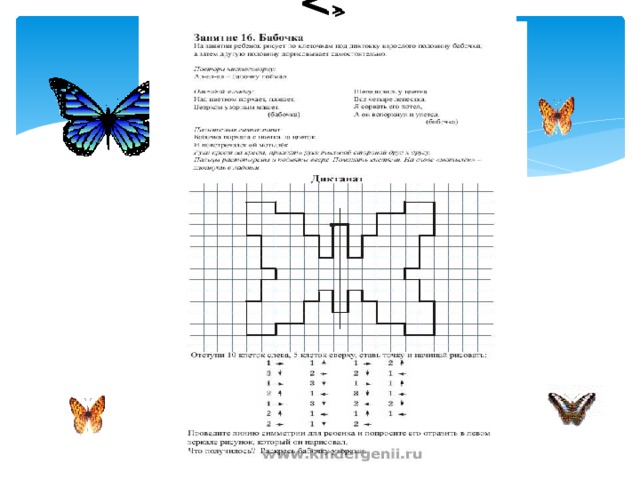

Для развития воображение, фантазия, логика, умение ориентироваться в тетради провожу графические диктанты. Графическим диктантам уделяется 5 – 6 минут в начале урока, что помогает организации урока, дает детям возможность быстрее собраться. Дети очень любят графические диктанты, сами придумывают рисунки, в 3-4 классах могут провести такой диктант.

Таким образом, в процессе формирования логического мышления детей 7-10 лет, пожалуй, самое важное — научить ребят делать пусть маленькие, но собственные открытия. Ученик должен уже в младших классах решать задачи, которые требовали от него не простого действия по аналогии (копирование действий учителя), а таили бы в себе возможность для «умственного прорыва». Полезен не столько готовый результат, сколько сам процесс решения с его гипотезами, ошибками, сравнениями различных идей, оценками и открытиями, что, в конечном счете, может привести к личным победам в развитии ума.

Мой опыт позволяет мне сделать вывод, что основная задача учителей – это заинтересовать своих подопечных изучаемым предметом. При сильном интересе ученик горы свернет и сделает это с такой легкостью, что и сам не заметит, как это произошло.

Обучению должен предшествовать интерес, – это очевидно.

Интерес, простота восприятия, ясное видение и понимание лучше всего достигаются в игре. Игра позволяет снизить важность, облегчить восприятие, в результате чего приходит понимание предмета.

« Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности»

Василий Александрович Сухомлинский

В своей работе я использую игры-тренинги. Эти игры приходят в трудный момент, чтобы растворить скуку однообразия. Если необходимо проделать большое число однообразных упражнений, учитель включает их в игровую оболочку.

Например на уроках математики играем в «Эстафету». На доске примеры записаны в три столбика. Ученики делятся на команды по рядам. Первые участники игры от каждой команды одновременно подходят к доске, решают первое задание из каждого столбика, затем возвращаются на свои места, отдав мел второму участнику своей команды. Выигрывает та команда, которая быстрее и без ошибок выполнит свое задание.

Возможность создать ситуацию игры дает любой учебный предмет. На уроках русского языка например: представляя, что дети редакторы и отвечают за выпуск очередного номера газеты, а текст вкрались ошибки – найди их и исправь.

Для того, чтобы увлечь уч-ся, поставить их в активную позицию, использую игру «Да-нетка»

Эта игра учит:

- связывать разрозненные факты в единую картинку,

- систематизировать уже имеющуюся информацию,

- слушать и слышать соучеников.

Учитель загадывает нечто ( число, предмет, литературного героя и т.д.) Ученики пытаются найти ответ, задавая вопросы. На эти вопросы учитель (а позднее один из учеников) отвечает словами: «да», «нет», «и да, и нет» . Бывает вопрос задается некорректно или учитель не хочет давать ответ из дидактических соображений, и тогда он отказывается от ответа заранее установленным жестом.

После игры обязательно краткое обсуждение: какие вопросы были сильные? Какие слабые? Ведь цель игры не беспорядочный перебор вопросов, а выработка стратегии поиска.

Игровым материалом для уроков могут быть:

- задачи-шутки

-загадки

-ребусы

- головоломки

- кроссворды и т.д.

В игре уч-ся учатся действовать по правилам, планировать свои действия в соответствии с правилами игры. Создание игровой атмосферы на уроке развивает познавательный интерес и активность уч-ся, снимает усталость и позволяет удерживать внимание

У каждого человека есть потребность в творческой деятельности и творческие способности. К сожалению, часто они остаются нереализованными. Если ребенок не приобретает положительного опыта творческой деятельности, то в зрелом возрасте у него может сформироваться убеждение, что это направление развития ему недоступно. А ведь именно через творчество человек может наиболее полно раскрыться как личность.

«Творческие способности не создаются, а высвобождаются»

Адам Фергюсон (шотландский философ)

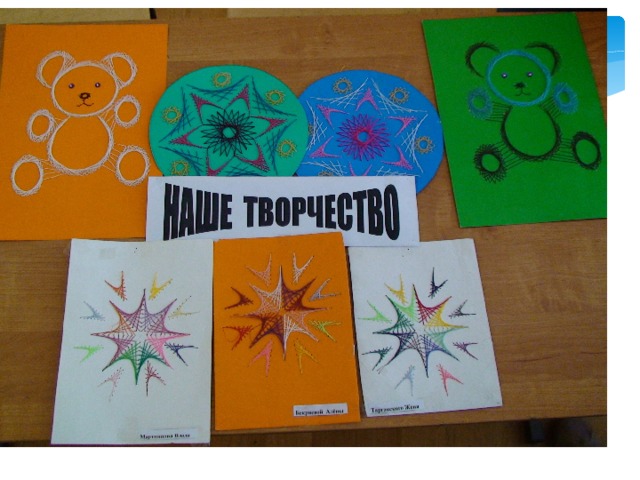

Творчество дает человеку переживание своей целостности. Оно отражает его внутренний мир, его стремления, желания, переживания. В момент творчества человек наиболее полно и глубоко переживает себя как личность, осознает свою индивидуальность. Самым доступным вариантом творческой деятельности является изобразительная деятельность.

Дети в 7лет рисуют карандашами, красками, лепят из пластилина, мастерят из разных подручных материалов. Такая деятельность является для ребенка естественным способом освоения окружающего мира, понимания своего места в нем, открытия себя, способом развития мышления, восприятия, моторики, развивает ребенка эмоционально и творчески.

Для поддержания активности ребенка педагог может использовать различные виды деятельности, методы и приемы работы. Целесообразно чередовать виды занятий: лепка, рисование красками, рисование брызгалкой на стене, рисование мелками и пр. Полезно также сочетать занятия с сюжетной игрой. Например: слепили персонажей сказки и разыграли ее сюжет.

Диапазон творческих заданий широк. Однако среди них можно выделить некоторые типовые группы. Например, ученикам предлагается разработать:

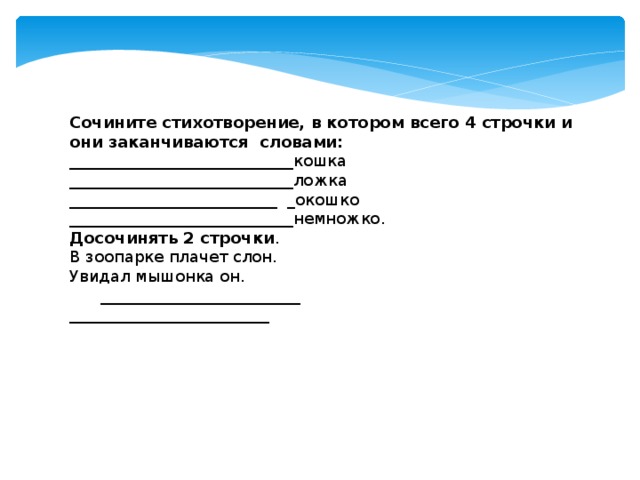

- частушки, басни, сказки, фантастические рассказы по учебным темам

- кроссворды, ребусы, анаграммы, графические диктанты

- плакаты – опорные сигналы

- стихи

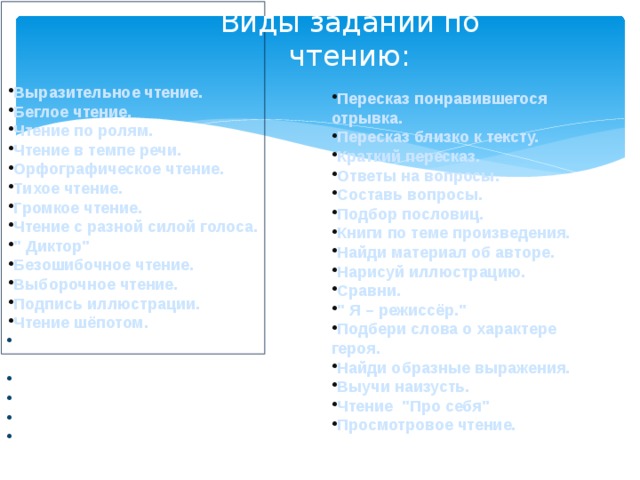

Для стимулирования мыслительной и творческой деятельности уч-ся в своей практике на уроках литературного чтения использую один из приемов ТРКМ – чтение с остановками.

Текст разбивается на смысловые части, где каждая остановка предполагает дальнейшее размышление и прогнозирование.

Игровые технологии развивают познавательные процессы у школьников, закрепляют их знания, умения и навыки

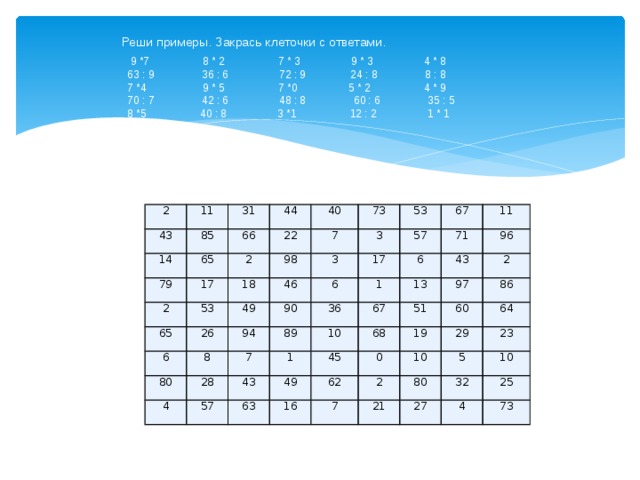

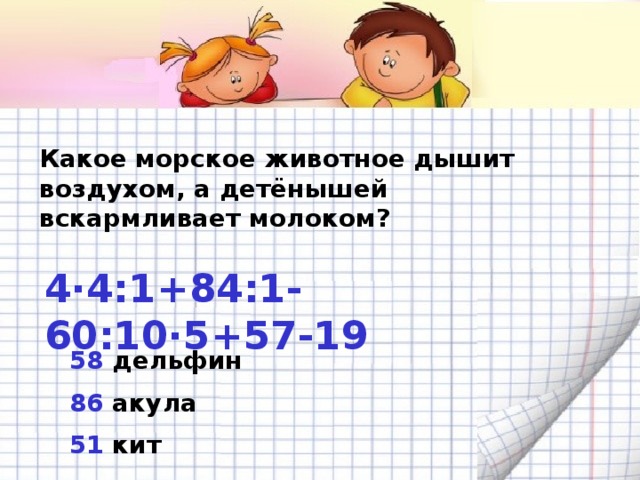

«Словарь практического психолога» предлагает такую формулировку: «Навык – автоматизированное действие, сформированное путем повторения». Если говорить о вычислительных навыках, то практика показывает, что ученик полностью освоил тему, если решает пример и записывает ответ в течение 4-7 секунд. В этом случае можно говорить, что навык счета доведен до автоматизма. Для этого нужно долго и упорно тренироваться. Чтобы разнообразить эти тренировки я предлагаю уч-ся разнообразные задания. Например: (слайды )

Сначала дети выполняют эти задания, а потом сами составляют подобные.

Для развития коммуникативных навыков я использую прием ТРКМ «взаимоопрос». Это один из способов работы в парах. Два ученика читают текст, останавливаясь после каждого абзаца, и задают друг другу вопросы разного уровня по содержанию прочитанного.

В своей работе я активно использую принцип обратной связи. Это позволяет регулярно контролировать процесс обучения с помощью развитой системы приемов обратной связи. Успешный урок без этого немыслим. Я на уроке отслеживаю следующие параметры: настроение учеников, степень их заинтересованности, уровень понимания и т.д.

Вот несколько таких приемов:

- «Мордашки – смайлики» - ученики сигнализируют о своем эмоциональном состоянии при помощи карточек со стилизованными рисунками. Урок начинается с того, что каждый ребенок показывает одну из «мордашек», соответственно своему настроению. Дети видят внимание к себе, а учитель может дополнительно настроить на работу, подкорректировать настроение. Показом «мордашек» я и завершаю урок. Если улыбок стало больше, значит урок удался.

«Светофор» - это всего лишь длинная полоска картона, с одной стороны – красная, с другой – зеленая. При опросе ученики поднимают «светофор» красной или зеленой полоской к учителю, сигнализируя о своей готовности к ответу. При этом пассивность невозможна, чем бы она не была мотивирована. Ученик вынужден каждый раз явно – для себя и для учителя – зафиксировать готовность, то есть оценить свои знания.

- « Помогите мне!» - это тетрадка, которая лежит на столе учителя, каждый может взять её и сделать вои записи: задать вопрос, обратиться с просьбой, высказать пожелание, сообщить о своих затруднениях – и сразу же получить совет, поддержку, помощь.

Существует огромное количество ценностей в этой жизни. Но среди них есть одна безоговорочная для каждого человека – свобода! Никто из нас не любит навязанные действия, чужие решения, отсутствие выбора. Особенно этого не любят дети.

Вывод: в любом обучающем или управляющем действии предоставлять ученику право выбора. Но с одним важным условием – право выбора всегда уравновешивается осознанной ответственностью за свой выбор.

Пример: 1) ученикам задается много заданий , они сами выбирают для решения любые из них; 2) дети сами выбирают, какие трудные слова и термины учитель выписывает на доске для объяснения;

Многие наши современники высказывают мысль о том , что ученик тогда тянется к знаниям, когда переживает потребность в учении, когда им движут здоровые мотивы и интерес, подкрепленные успехом.

Использование ситуации успеха должно способствовать повышению рабочего тонуса, увеличению производительности учебного труда, а также помочь учащимся осознать себя полноценной личностью

С психологической точки зрения – это переживание состояния радости, удовлетворения от того, что результат, к которому человек стремился, либо совпал с его ожиданиями, либо превзошел их. В результате этого состояния формируются новые мотивы к деятельности, меняется уровень самооценки, самоуважения.

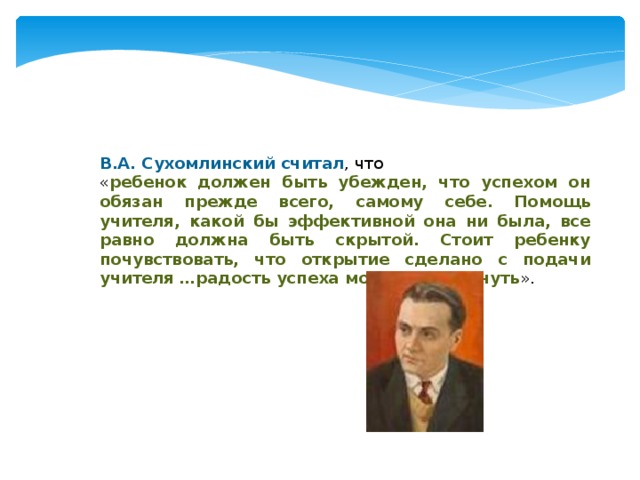

С педагогической точки зрения ситуация успеха – это такое целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. В.А. Сухомлинский считал, что «ребенок должен быть убежден, что успехом он обязан прежде всего, самому себе. Помощь учителя, какой бы эффективной она ни была, все равно должна быть скрытой. Стоит ребенку почувствовать, что открытие сделано с подачи учителя …радость успеха может померкнуть».

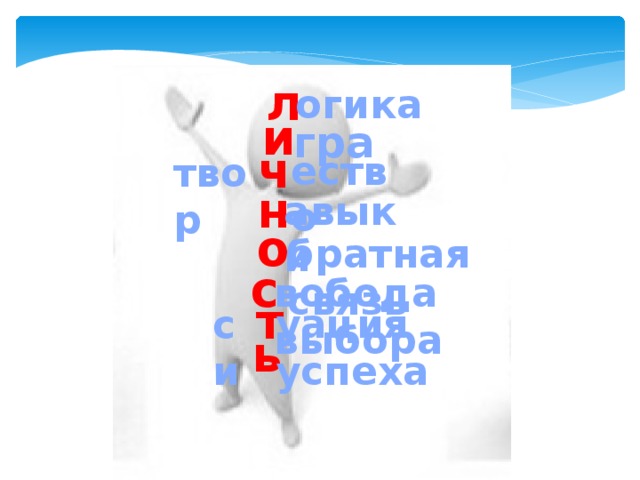

Итогом своей работы я вижу формирование личности: духовно-нравственной, самостоятельной, творческой, интеллектуальной.

Педагог должен видеть личность, признавать ее неповторимость, незаменимость, уважать мысли, чувства учащегося, право на свободу выбора.