ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

9 класс

| Свеженцева Елена Николаевна, учитель физики

|

2021 год

Задания для формирования естественнонаучной грамотности учащихся 9 класса

Задания по теме «Законы взаимодействия и движения тел»

Задание 1. Тормозной путь автомобиля

Представьте, насколько меньше было бы аварий, если бы автомобили могли останавливаться мгновенно. К сожалению, элементарные законы физики говорят, что это невозможно. Тормозной путь у разных машин отличается. Здесь в расчёт идёт скорость передвижения, вес транспортного средства и его габариты, состояние резины, погодные условия и много других показателей. Кроме того, важна и скорость реакции водителя, т.е. в остановочный путь входит и путь реакции, который проходит автомобиль за время между появлением опасности и нажатием водителем на педаль тормоза.

Для тормозного пути характерна сильная зависимость от скорости автомобиля.

В таблице приведены данные исследования зависимости тормозного пути некоторого автомобиля от скорости его движения перед началом торможения. Абсолютная погрешность измерения скорости составляет ±1 км/ч, а погрешность измерения тормозного пути составляет ±0,5 м.

| Скорость автомобиля, км/ч | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 |

| Тормозной путь, м | 6 | 14 | 24 | 38 | 56 | 75 |

Но эти данные характерны для движения по сухому асфальту. При движении по заснеженной дороге или в гололёд тормозной путь значительно увеличивается.

Вопрос 1:

Выберите все верные утверждения о характере торможения автомобиля.

А. Для одного и того же автомобиля тормозной путь увеличивается с увеличением скорости движения и не зависит от погодных условий.

В. Исследование зависимости тормозного пути от скорости движения должно было проводиться для одного и того же автомобиля и при движении по одной и то же дороге.

С. Чем легче автомобиль, тем больше его остановочный путь.

Д. Если водитель отвлекается от дороги, то увеличивается путь реакции, являющийся составной частью общего остановочного пути.

Е. Путь реакции всегда постоянен, а тормозной путь прямо пропорционален скорости движения автомобиля перед началом торможения.

Ответ: В, Д

Вопрос 2:

Для объяснения зависимости тормозного пути от скорости автомобиля предложена следующая модель.

При торможении кинетическая энергия автомобиля полностью идёт на работу силы трения скольжения: mυ2 /2=μmgS торм. Следовательно, тормозной путь пропорционален квадрату скорости автомобиля: S торм.∼ υ2 . Соответствует ли эта теоретическая модель результатам исследования зависимости тормозного пути автомобиля от скорости его движения перед началом торможения? Ответ поясните.

Ответ: с учётом погрешностей измерения данные исследования соответствуют предложенной зависимости: тормозной путь пропорционален квадрату скорости.

При увеличении скорости в 2 раза (с 32 до 64 км/ч или с 48 до 96 км/ч) тормозной путь возрастает примерно в 4 раза.

Вопрос 3:

На одном из порталов для автолюбителей приводится рисунок, демонстрирующий, что коэффициент трения шин о поверхность дороги зависит от погоды. Тормозной путь автомобиля намного увеличивается, если торможение автомобиля происходит на скользкой дороге.

Какие условия должны были соблюдаться при проведении исследования, результаты которого представлены на рисунке?

Ответ: тормозной путь зависит от начальной скорости торможения, а также может зависеть от массы автомобиля, ветра и т.п. Поэтому при проведении такого исследования должны оставаться неизменными все эти величины, а меняться только покрытие дороги (коэффициент трения шин о дорогу)

Вопрос 4:

Коэффициент трения шин при движении по сухому асфальту равен примерно 0,8. Каков коэффициент трения при движении по грязной заснеженной дороге? Ответ поясните. Начало формы

Конец формы

Ответ: тормозной путь S=υ2μg. Следовательно, если путь увеличился

в 8 раз, значит, коэффициент трения уменьшился в 8 раз и для движения по грязной заснеженной дороге он составляет примерно 0,1 Конец формы

Вопрос 5:

Водителей предупреждают, что опасно ездить на автомобиле с сильным износом протектора шин (см. рисунок). Особенно опасно, если на таких шинах автомобиль движется в дождь по мокрому асфальту и лужам, поскольку может наблюдаться эффект аквапланирования. При аквапланировании между шинами и дорогой образуется слой воды и исчезает сцепление колес автомобиля с дорогой.

Почему аквапланирование характерно для шин с сильным износом протектора, а с хорошим протектором этот эффект практически не наблюдается?

Ответ: если у шин нормальный протектор, то вода при движении проходит в пазы протектора и отводится вверх. При этом между нижней частью шин и асфальтом остается хорошее сцепление. Если же на шинах нет протектора или его высота очень мала, то вода играет роль смазки, сильно уменьшая коэффициент трения, и образуется эффект аквапланирования.

Вопрос 6:

Когда речь идёт об экстренном торможении, самую главную роль играет реакция водителя: успеет ли он вовремя заметить опасную ситуацию и нажать на педаль тормоза. Обычно на это уходят доли секунды, но на большой скорости они имеют значение. В таблице приведены результаты исследования, которое показало, сколько проезжает автомобиль за промежуток времени между сигналом об опасности и нажатием водителем на педаль тормоза.

| Скорость автомобиля, км/ч | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 |

| Путь до начала торможения, м | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |

Выберите все верные утверждения о данном исследовании.

А. Исследование проводилось для одного и того же водителя в одной машине и при других равных условиях кроме скорости движения автомобиля.

В. Для того чтобы оценить время реакции водителя, необходимо полученный путь до начала торможения разделить на скорость движения автомобиля.

С. Промежуток времени между сигналом об опасности и нажатием водителем на педаль тормоза уменьшается с увеличением скорости автомобиля.

Д. При увеличении скорости движения автомобиля вдвое путь до начала торможения увеличивается в 2 раза.

Е. Если использовать в исследовании другой автомобиль, то путь до начала торможения увеличится.

Ответ: А, В, Д

Вопрос 7:

Оцените промежуток времени между сигналом об опасности и нажатием водителем на педаль тормоза, который получен в данном исследовании. Свой ответ подтвердите расчётами. Начало формы

Конец формы

Ответ: если движение автомобиля в этот промежуток времени равномерное, то промежуток времени определяется по формуле t=S/υ

Начало формы

Конец формы

Найдём промежутки времени для двух разных скоростей:

t1 =6м/32км/ч=0,675 с

t2=18м/96км/ч=0,675 с

Вопрос 8:

Согласно правилам дорожного движения самое серьёзное наказание влечёт вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Каким образом может повлиять такое состояние водителя на тормозной путь автомобиля? Свой ответ поясните.

Начало формы

Ответ: в состоянии опьянения увеличивается время реакции организма на опасность. В связи с этим увеличивается и промежуток времени между сигналом об опасности и нажатием водителем педали тормоза, что в свою очередь увеличивает тормозной путь автомобиля

Начало формы

Конец формы

Задания по теме «Механические колебания и волны. Звук»

Задание 1. Ультразвук.

Во многих странах можно получить изображение плода (развивающегося ребенка) при помощи ультразвуковой визуализации (эхографии). Ультразвук считается безопасным как для матери, так и для плода. Врач держит датчик и двигает его по животу матери. Ультразвуковые волны передаются в живот. Внутри живота они отражаются от поверхности зародыша. Эти отражаемые волны вновь поглощаются датчиком и транслируются на машине, которая воспроизводит  изображение.

изображение.

Вопрос 1:

Для формирования изображения ультразвуковая машина должна подсчитать расстояние

между плодом и датчиком. Ультразвуковые волны проходят сквозь живот со скоростью 1540 м/с. Какие измерения машина должна осуществить для расчета расстояния?

Ответ: она должна измерить время, затраченное ультразвуковой волной, на прохождение расстояния от зонда до поверхности зародыша и обратно.

Вопрос 2:

Изображение плода может быть также получено при использовании рентгеновского излучения. Однако женщинам советуют избегать рентгена живота во время беременности.

Почему женщинам особенно стоит избегать рентгеновского излучения области живота во время беременности?

Ответ: Рентгеновские лучи вредны для плода, потому что они могут вызвать мутацию плода, врожденные дефекты плода

Вопрос 3:

Могут ли ультразвуковые исследования беременных женщин дать ответы на следующие вопросы? Обведите «Да» или «Нет» для каждого из следующих вопросов.

| Могут ли ультразвуковые исследования беременных женщин дать ответы на следующие вопросы? | Да или Нет? |

| Женщина беременна несколькими детьми? | Да / Нет |

| Какого цвета глаза ребенка? | Да / Нет |

| Ребенок правильного размера? | Да / Нет |

Ответ: Да, Нет, Да.

Вопрос 4:

Насколько вам интересна следующая информация? Отметьте только один вариант ответа в каждом ряду.

|

| Очень интересно | Средний интерес | Почти не интересно | Неинтересно |

| Понимание того, как ультразвук проникает в тело, не причиняя ему вреда |

|

|

|

|

| Более глубокое изучение разницы между рентгеном и ультразвуком |

|

|

|

|

| Получение знаний о других медицинских применениях ультразвука |

|

|

|

|

Задание 2: Слуховая система человека

Основными объективными характеристиками звукового информационного канала являются частотный диапазон воспринимаемых звуков и динамический диапазон звукового давления воспринимаемых звуков.

Субъективным признаком частоты звука является его высота, чем больше частота звука, тем более высоким он воспринимается на слух. Нижний частотный слуховой порог органа слуха человека составляет примерно 16 Гц, верхняя граница частоты колебаний составляет 20 000 Гц, воспринимаемых ухом человека в возрасте до 20 лет. В возрасте 35 лет эта граница составляет примерно 15 000 Гц, в возрасте 50 лет – примерно 12 000 Гц. Дети воспринимают звуки с частотой до 22 000 Гц. Волны с частотой менее 16 Гц принято называть инфразвуком, а с частотой более 20 кГц – ультразвуком.

Субъективным признаком звукового давления является громкость звука. Уровень звукового давления измеряется в децибелах (дБ). Диапазон воспринимаемых уровней интенсивности звука в среднем составляет 130 дБ. Значение 0 дБ соответствует среднестатистическому порогу слышимости человека для тона частотой 1000 Гц.

Порог слышимости (минимальная интенсивность звука, воспринимаемая ухом) различен для звуковых колебаний разных частот. Органы слуха человека наиболее чувствительны к частоте 1000–3000 Гц. Верхнюю границу интенсивности звука, которую человек ещё способен воспринимать, называют порогом болевого ощущения, так как восприятие звука такой интенсивности вызывает болевое ощущение. Отдых и сон считают полноценным, когда шум не превышает 25–30 дБ. Кратковременно допустим шум 80 дБ. Здоровые барабанные перепонки без ущерба могут переносить громкость в 110 дБ максимум в течение примерно 1,5 мин. В таблице указан уровень громкости от разных источников.

| Источники звука | Уровень громкости (дБ) | Источники звука | Уровень громкости (дБ) |

| Шелест листьев | 10 | Поезд метро | 100 |

| Шёпот | 20 | Громкая музыка | 110 |

| Разговор | 60 | Болевой порог | 120 |

| Пневматический молоток | 90 | Смертельный уровень | 180 |

Вопрос 1:

Выберите все верные утверждения, соответствующие информации в тексте.

А. С возрастом верхняя граница воспринимаемых человеком звуковых частот уменьшается.

В. Дети более чувствительны к звукам низкой частоты.

С. Громкость звука пропорциональна частоте звуковых колебаний.

Д. При увеличении частоты звука высота тона увеличивается.

Е. Длина звуковой волны является субъективной характеристикой звука.

Ответ: А, Д

Конец формы

Вопрос 2:

На рисунке показана область слышимости человеческого уха. Она находится между верхней кривой, соответствующей громким звукам, восприятие которых вызывает болевое ощущение, и нижней кривой, соответствующей порогу слышимости.

Выберите все верные утверждения.

А. При частоте 20 Гц порог болевого ощущения соответствует громкости 140 дБ

В. Порог слышимости линейно зависит от частоты звука.

С. Область речи полностью соответствует области слышимости человека.

Д. Порог болевого ощущения не зависит от частоты звука.

Е. Наиболее восприимчиво ухо человека к звуковым частотам в интервале примерно 2000 – 5000 Гц.

Ответ: А,Е

Вопрос 3:

Диапазоны слышимости некоторых представителей животного мира показаны на рисунке.

Выберите все верные утверждения.

А. Слуховой аппарат совы улавливает инфразвук.

В. Большинство животных, представленных на схеме, слышат в ультразвуковом диапазоне.

С. Слуховой диапазон человека шире, чем у слона.

Д. Все морские млекопитающие на схеме воспринимают ультразвук.

Е. Летучая мышь воспринимает только ультразвук.

Ответ: В, С, Д

Вопрос 4:

В таблице указана частота колебаний крыльев для некоторых насекомых и птиц. Полет какой из птиц человек в состоянии слышать?

| Аисты | 2 | Колибри | 35–50 |

| Бабочки-капустницы | до 9 | Комары | 300–600 |

| Воробьи | до 13 | Мухи комнатные | 190–330 |

| Вороны | 3–4 | Пчелы | 200–250 |

| Жуки майские | 45 |

|

|

Ответ: колибри

Вопрос 5:

В результате медицинских исследований, проведённых среди школьников большого города, врачи пришли к выводу, что каждый пятый подросток плохо слышит, хотя и не всегда об этом догадывается. Причиной этого врачи считают злоупотребление школьниками прослушиванием громкой музыки. Согласны ли Вы с выводом учёных?

Ответ: да. Громкий звук соответствует уровню в 110 дБ и приводит

к нарушению слухового аппарата человека / повреждению барабанных перепонок.

ИЛИ нет. Причиной может служить общее шумовое загрязнение, например,

в больших городах. Нужны дополнительные исследования

Вопрос 6:

Утверждают, что на званом ужине люди часто впервые обнаруживают у себя ухудшение слуха. С чем это связано?

Ответ: именно на званом ужине или другом многолюдном вечере человек чётко осознает, что перестал различать голоса и не может участвовать

в общей беседе ИЛИ если человек начинает испытывать проблемы со слухом, он часто избегает многолюдных встреч (званых ужинов), т.е. стремится к социальной изоляции

Вопрос 7:

Какие из перечисленных методов подойдут для понижения уличного шумового фона в доме? Выберите все верные ответы.

А. Посадка зелёных насаждений перед домом

В. Установка перед домом шумозащитных экранов

С. Замена стёкол в окнах на более толстые

Д. Отключение кондиционера и другой техники

Е. Использование противошумных наушников

Ответ: А, В, С

Начало формы

Конец формы

Начало формы

Вопрос 8:

Механизм восприятия инфразвука и его физиологического действия на человека пока полностью не установлен. Согласно одной из существующих гипотез действие инфразвука связано с возбуждением резонансных колебаний в организме.

В таблице представлены интервалы инфразвуковых частот от некоторых видов транспорта.

| Источник инфразвука | Частота, Гц |

| Автомобильный транспорт | Весь спектр инфразвукового диапазона |

| Железнодорожный транспорт, трамваи | 10–16 |

Светлану «укачивает» в семейном автомобиле, но она не испытывает никаких неприятных ощущений даже при длительных поездках в железнодорожном поезде.

Можно ли объяснить этот факт, исходя из приведённой выше гипотезы, если известно, что собственная частота нашего вестибулярного аппарата близка к 6 Гц?

Ответ: да, можно. Резонанс возникает при совпадении собственной частоты колебаний с частотой внешнего воздействия. Именно в автомобиле возможен резонанс ИЛИ

нет, нельзя. Необходимы данные о частотах инфразвука для конкретного автомобиля / конкретной марки автомобиля

Задания по теме «Электромагнитное поле»

444 Начало формы

Задание 1. Инфракрасный термометр

Принцип работы инфракрасного термометра (пирометра) заключается в изменении интенсивности теплового излучения тела в зависимости от его температуры.

Инфракрасный термометр позволяет измерять температуру быстро, без непосредственного контакта с телом. Но при измерении температуры важно учитывать коэффициент излучения тела. Разные материалы в зависимости от цвета, матовой или зеркальной поверхности по-разному излучают тепло. Коэффициент излучения материала – это соотношение энергии, излучаемой поверхностью материала, с энергией излучения абсолютно чёрного объекта при равной температуре. Для абсолютно чёрных тел этот коэффициент равен 1. Для остальных же материалов этот коэффициент меньше. В пирометрах обычно стоит фиксированный коэффициент излучения, равный 0,95. Для большинства измеряемых материалов он подойдёт, но при существенно меньших коэффициентах излучения тел измерения температуры окажутся неточными. На каждом устройстве производитель указывает оптическое разрешение, определяющее расстояние, на котором необходимо измерять температуру данного объекта. Например, на приборе указано оптическое разрешение 10:1. Это означает, что для правильного измерения температуры необходимо расположить прибор на расстоянии, равном 10×S, где S – это диаметр пятна, с которого тепловой датчик должен снять показание температуры. Если держать прибор чуть дальше, диаметр замеряемого пятна увеличится (как луч в фонарике) и показания будут сняты не только с процессора, но и с окружающей его платы.

Вопрос 1:

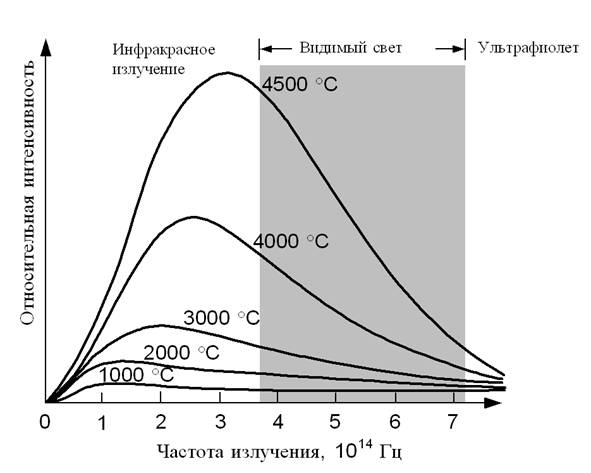

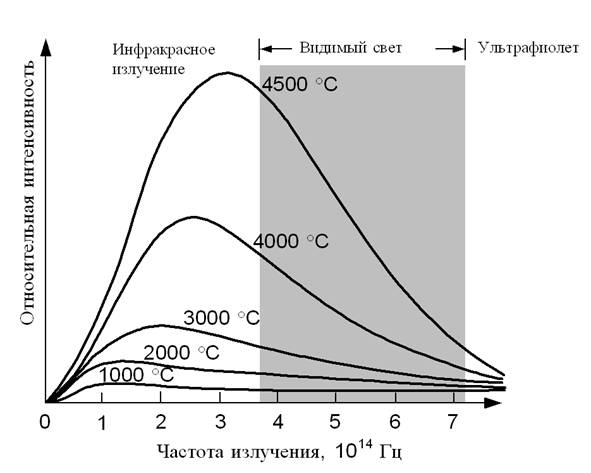

На рисунке представлен график изменения интенсивности излучения некоторого тела по мере его нагревания.

Выберите из предложенного перечня все верные утверждения.

А. Максимум в спектре излучения смещается в сторону больших длин волн.

В. При 3000 °С максимум излучения попадает в ультрафиолетовую часть спектра.

С. При увеличении температуры тела интенсивность его излучения увеличивается.

Д. С понижением температуры излучающего тела максимум в спектре излучения смещается в сторону меньших частот.

Ответ: С, Д

Вопрос 2:

На рисунке представлены графики интенсивности излучения трёх тел при их нагревании до 1600 °С, 1790 °С и 2000 °С.

Какой график из трёх (1–3) соответствует телу с температурой 1600 °С?

Ответ: 3

Вопрос 3:

Разным диапазонам температур звёзд соответствует последовательность спектральных классов, к которым они принадлежат. В таблице представлена гарвардская спектральная классификация звёзд.

| Спектральный класс звезды | Эффективная температура фотосферы, К | Цвет звезды |

| O | 26 000–35 000 | Голубой |

| В | 12 000–25 000 | Бело-голубой |

| А | 8000–11 000 | Белый |

| F | 6200–7900 | Жёлто-белый |

| G | 5000–6100 | ??????? |

| К | 3500–4900 | Оранжевый |

| М | 2600–3400 | Красный |

Какой цвет имеют звёзды класса G?

А. Фиолетовый

В. Белый

С. Жёлтый

Д. Тёмно-красный

Ответ: С

Вопрос 4:

На рисунке представлен спектр собственного излучения тела человека. Максимум излучения приходится на длину волны 9,6 мкм.

На какую частоту приходится максимум излучения?

Ответ: 31,25·1012 Гц.

Вопрос 5:

Технические характеристики

| Диапазон температур | –50...350°С (–58.662°F) |

| Точность | ±1,5°C в диапазоне 0…350° С ±3° С в диапазоне –50...0°C |

| Оптическое разрешение | 12:1 (отношение расстояния к размеру пятна измерения) |

| Повторяемость | 1% от или 1°С |

| Время отклика | 500 мс |

| Длина волны | 9…14 мкм |

| Коэффициент излучения | Фиксированный 0,95 |

| Условия окружающей среды | Температура: 0…+40°С Влажность: 10…95% |

Целесообразно ли этот термометр использовать для отслеживания температуры тела человека в период заболевания? Ответ поясните.

Ответ: нет. Погрешность измерения в диапазоне температур, соответствующих возможной температуре тела человека, составляет ±1,5 °С. Такой точности недостаточно

Конец формы

Вопрос 6:

Необходимо узнать температуру процессора компьютера, диаметр которого 3 см. На каком расстоянии от процессора необходимо держать термометр, чтобы получить наиболее точные измерения?

Ответ: 36

Начало формы

Конец формы

Вопрос 7:

В таблице представлены коэффициенты излучения для ряда материалов.

| Материал | Коэффициент излучения | Материал | Коэффициент излучения |

| Алюминий | 0,30 | Железо | 0,70 |

| Асбест | 0,95 | Свинец | 0,50 |

| Асфальт | 0,95 | Известняк | 0,98 |

| Базальт | 0,70 | Масло | 0,94 |

| Латунь | 0,50 | Краска | 0,93 |

| Кирпич | 0,90 | Бумага | 0,95 |

| Уголь | 0,85 | Пластмасса | 0,95 |

Для какого из указанных в таблице материалов погрешность измерения температуры при прочих равных условиях окажется наибольшей?

Ответ: алюминий

Начало формы

Конец формы

Вопрос 8:

Для измерения температуры с помощью инфракрасного термометра куска листового железа Андрей зачернил участок поверхности железа и измерил температуру на поверхности зачернённого пятна. С какой целью Андрей предложил зачернить поверхность железа? Ответ поясните.

Ответ: коэффициент излучения, на который настроен термометр, равен 0,95. Для железа коэффициент излучения равен 0,70. Поэтому погрешность измерения окажется значительной. Коэффициент излучения чёрных тел близок к 1, поэтому зачернённая поверхность позволит получить более точные значения температуры железа

Задание 2. Микроволновая печь.

Во второй половине XX в. в наш обиход вошли печи, в которых пища нагревается невидимым микроволновым, или сверхвысокочастотным (СВЧ) излучением. В бытовых микроволновых печах используется излучение частотой 2450 МГц. Такая частота установлена международным соглашением, чтобы не создавать помех работе радаров и других устройств, использующих электромагнитные волны микроволнового диапазона.

Чтобы нагреть пищу с помощью микроволн, необходимо присутствие в ней дипольных молекул, на одном конце которых имеется положительный электрический заряд, а на другом – отрицательный. Подобных молекул в пище предостаточно – это молекулы жиров, сахаров и воды. В электрическом поле они выстраиваются строго по направлению силовых линий поля, «плюсом» в одну сторону, «минусом» в другую. Когда поле меняет направление на противоположное, молекулы тут же переворачиваются на 180º. Под действием микроволнового излучения молекулы «кувыркаются» с большой частотой. Выделяющееся при этом тепло и разогревает пищу. Микроволны проникают внутрь примерно на 1–3 см. Глубже тепло распространяется уже за счёт теплопроводности.

Для лучшего прогрева столик внутри микроволновой печи вращается. Металл отражает микроволновое излучение, поэтому внутренние стенки микроволновой печи делают металлическими. Для СВЧ-печи годится не всякая посуда. Жаростойкое стекло, фарфор, сухие картон и бумага пропускают микроволны сквозь себя, поэтому в такой посуде можно разогревать пищу в микроволновой печи.

Вопрос 1:

Сколько раз за 1 с дипольные молекулы разворачиваются на 180°, находясь в электромагнитном поле микроволновой печи?

А. 2450

В. 4900

С. 2450000000

Д. 4900000000

Ответ: Д

Вопрос 2:

Зная скорость света в вакууме (3⋅108 м/с), определите, чему равна длина излучаемой микроволновой печью электромагнитной волны. Ответ дайте в сантиметрах, округлив до сотых.

Ответ: 12,24 см.

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Вопрос 3:

Выберите все верные ответы.

А. В отсутствии электрического поля дипольные молекулы расположены хаотически.

В. В микроволновой печи можно применять стеклянную посуду с металлическим напылением.

С. Энергия электромагнитного излучения переходит в потенциальную энергию пищи.

Д. Стенки микроволновой печи направляют волны к пище.

Е. Пища, находящаяся во влажном картоне, будет разогреваться дольше, чем в сухом.

Ответ: А, Д, Е

Начало формы

Вопрос 4:

Конец формы

Мама в микроволновой печи приготовила на пробу небольшой кусок мяса. Рецепт понравился всем домочадцам. Решили по этому же рецепту приготовить большой кусок мяса. Как необходимо изменить (увеличить, уменьшить или оставить прежней) мощность микроволновой печи и время приготовления, чтобы приготовить большой кусок мяса в микроволновой печи? Свой ответ поясните.

Ответ: мощность - уменьшить, время приготовления - увеличить. Если уменьшить мощность, то кусок мяса не успеет подгореть, а если увеличить время приготовления, тепло из наружного слоя успеет проникнуть в глубь куска (за счёт теплопроводности), хорошо пропечёт внутреннюю часть

Задание 3. Солнечная активность

Солнце нельзя считать полностью стабильной звездой, оно постоянно меняет силу излучения, тем самым проявляя солнечную активность.

В период активности на Солнце наблюдаются вспышки. Вспышка представляет собой нечто подобное взрыву, в результате которого образуется выброс частиц высокой энергии и мощный направленный поток электромагнитного излучения.

Одним из наиболее распространённых показателей уровня солнечной активности является число Вольфа, связанное с количеством солнечных пятен на видимой полусфере Солнца. Общий уровень солнечной активности меняется с периодом, примерно равным 11 годам (см. рисунок).

Рентгеновское излучение и потоки заряженных частиц, приходящие от вспышки, оказывают сильное влияние на физические процессы в верхней атмосфере Земли и околоземном пространстве, вызывают дополнительную ионизацию земной ионосферы, что сказывается на условиях распространения радиоволн. Земная атмосфера практически не пропускает рентгеновское излучение. Поток выброшенных при вспышке частиц (электронов, протонов и др.) примерно через 1–3 дня достигает орбиты Земли, захватывается её магнитным полем и вызывает на Земле магнитную бурю и полярные сияния.

Вопрос 1:

Расстояние между Солнцем и Землёй составляет примерно 150 млн км. Через сколько времени дойдёт до Земли поток электромагнитного излучения от вспышки на Солнце?

Ответ: примерно 8,3 мин.

Вопрос 2:

Выберите все верные утверждения о солнечной активности.

А. Солнечное излучение видимого диапазона оказывает сильное влияние на оборудование околоземных спутников.

В. Магнитное поле Земли отбрасывает потоки заряженных частиц, идущих от Солнца, обратно в космическое пространство.

С. 2020 г. приходится на минимум солнечной активности.

Д. Изменения чисел Вольфа указывают не только на 11-летний цикл солнечной активности, но и на возможное присутствие цикла с более длительным периодом.

Е. Солнечные вспышки могут привести к нарушениям радиосвязи на Земле.

Ответ: С, Д, Е

Вопрос 3:

Фотоны рентгеновского излучения относятся к фотонам с высокими энергиями. Для их регистрации можно использовать счётчик элементарных частиц, аналогичный счётчику Гейгера. Возможно ли изучение интенсивности рентгеновского излучения от солнечных вспышек с помощью счётчика, установленного в обсерватории в горах? Ответ поясните.

Ответ: нет, невозможно. Земная атмосфера не пропускает рентгеновские лучи

Вопрос 4:

На рисунке представлен спектр солнечного излучения.

Почему ультрафиолетовые телескопы устанавливаются на спутниках, вращающихся на высоких орбитах? Ответ поясните.

Ответ: земная атмосфера не пропускает ультрафиолетовые лучи с длиной волны, меньшей 0,3 мкм. Спектр искажается из-за линий поглощения газами земной атмосферы. Интенсивность излучения для излучения с разной длиной волн при прохождении земной атмосферы меняется по-разному

Вопрос 5:

Итальянский микробиолог П. Фараоне во второй половине XX в. проводил наблюдения бактериальных колоний. Общее число его наблюдений превысило 4 миллиона. На рисунке представлены графики, отражающие результаты многолетних наблюдений за численностью аномальных бактериальных колоний и график для числа Вольфа за период наблюдений.

Конец формы

Какой вывод можно сделать на основании представленных данных?

А. Число аномальных колоний в исследуемых культурах не зависит от солнечной активности.

В. Число аномальных колоний в исследуемых культурах достигает максимума в период минимальной солнечной активности.

С. Аномальные колонии золотистого стафилококка наблюдались только в 1984–1990 гг.

Д. Число аномальных колоний в культурах воздушной аэрофлоры в максимуме достигало более 16 млн.

Ответ: В

Задание 4. Пульсоксиметрия

Пульсоксиметрия проводится при помощи пульсоксиметра. Пульсоксиметр является неинвазивным, т.е. не связанным с проникновением через естественные внешние барьеры организма (кожа, слизистые оболочки), прибором. Он состоит из портативного монитора и фотоэлектрического зонда, который закрепляется на пальце руки или ноги, или на мочке уха пациента. Пульсоксиметр показывает величину пульса в ударах в минуту. Прибор также вычисляет значение, основанное на коэффициенте поглощения света при сокращении желудочков и общем расслаблении сердца, и показывает процент насыщения крови кислородом.

В норме показания кислородонасыщенности крови при нормальной температуре у здорового человека составляют 95–98 %. Более высокие значения бывают при кислородной терапии, а значения ниже этого уровня указывают на дыхательную недостаточность.

Вопрос 1:

Установите соответствие между примерами и соответствующими им процедурами.

| Примеры А. Измерение артериального давления В. Внутримышечная инъекция С. Измерение уровня сахара в крови Д. Измерение жизненной ёмкости лёгких Е. Удаление аппендикса | Процедуры 1.Инвазивные 2.Неинвазивные |

Ответ: А–2, В–1, С–1, Д–2, Е–1

Вопрос 2:

В излучателе пульсоксиметра используется инфракрасное излучение. Глубина проникновения инфракрасного излучения разных диапазонов в тело человека представлена в таблице

| Диапазон | Длины волн, в мкм | Воздействие на ткани |

| IR-A | 0,75–1,5 | Проникает в глубь кожи человека |

| IR-B | 1,5–5 | Поглощается эпидермисом и соединительно-тканным слоем кожи |

| IR-C | более 5 | Поглощается на поверхности кожи |

В какой области длин волн работает инфракрасный излучатель пульсоксиметра?

Ответ: IR-A или в диапазоне 0,7–1,5 мкм

Вопрос 3:

О состоянии каких органов можно судить по данным, полученным с пульсоксиметра?

А. Лёгкие

В. Диафрагма

С. Мозг

Д. Печень

Е. Сердце

Ответ: А

Вопрос 4:

У здорового человека в норме насыщение крови кислородом составляет 95–98% при температуре тела 37 °C.

О чём может свидетельствовать ситуация, при которой насыщение крови меньше 95%?

А. Человек подключён к медицинскому аппарату принудительной подачи кислорода в организм.

В. У человека избыточное количество гемоглобина в крови.

С. У человека снижена интенсивность газообмена в лёгких.

Д. Человек только что провёл продолжительную тренировку

Ответ: С

Вопрос 5:

Одно из явлений, на которых основан принцип работы прибора, – поглощение гемоглобином света двух различных по длине волн. Цвет гемоглобина меняется в зависимости от его насыщения кислородом, и фотодетектором регистрируются эти изменения цвета крови. Каких цветов может быть кровь человека в зависимости от её насыщения кислородом?

Ответ: кровь с большим насыщением кислородом – артериальная – алая. Кровь с малым насыщением кислородом – венозная – вишневая

Вопрос 6:

Одним из явлений, на которых основан принцип работы прибора, является пульсирующий характер светового сигнала вследствие изменения объёма крови в сосудах. Какой процесс вызывает такие изменения?

Ответ: сердечные сокращения или сужение и расширение сосудов или изменение просвета сосудов

Задания по теме «Начало формы

Конец формы

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер»

Задание 1. Мирный атом

Использование атомной энергии началось практически одновременно с созданием ядерного оружия. Началом мирного применения принято считать 1954 г., когда в подмосковном Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция (АЭС). В настоящее время на атомных электростанциях вырабатывается одна десятая всей производимой на планете электроэнергии. В 31 стране мира сегодня работают 192 АЭС.

В отличие от ядерной бомбы, при взрыве которой происходит неуправляемая цепная реакция деления атомных ядер с одномоментным высвобождением колоссального количества энергии, в ядерном реакторе происходит регулируемая ядерная реакция деления.

Стальной корпус ядерного реактора помещён в железобетонную герметичную оболочку. Как правило, в большинстве типов реакторов в качестве топлива применяется уран – 235 или плутоний – 239. В процессе реакции деления ядер выделяется большое количество энергии в виде тепла, которое нагревает теплоноситель. Для производства водяного пара на АЭС применяются парогенераторы. Пар из парогенератора поступает на турбину, в которой энергия пара преобразуется в механическую работу – вращение вала турбины, – а он уже вращает ротор электрогенератора. Прошедший через турбину пар поступает в конденсатор. Здесь пар охлаждается, конденсируется и превращается в воду.

В паровой турбине потенциальная энергия сжатого и нагретого водяного пара преобразуется в энергию кинетическую, которая, в свою очередь, преобразуется в механическую работу. Теперь механическая энергия превратилась в электрическую. Конденсатор охлаждается большим количеством воды из внешнего открытого источника, например водохранилища или пруда-охладителя.

Вопрос 1:

В процессе выработки электроэнергии на АЭС происходят преобразования одних видов энергии в другие. Установите последовательность видов энергии, чтобы отразить процесс преобразования энергии при работе АЭС.

А. Энергия распада атомных ядер в реакторе

В. Кинетическая энергия паровой турбины

С. Внутренняя энергия теплоносителя

Д. Электрическая энергия, вырабатываемая генератором

Е. Внутренняя энергия водяного пара

Ответ: АВЕВД

Вопрос 2:

У АЭС, как и у любых других электростанций, есть недостатки и преимущества. Выберите среди предложенных утверждений те, которые демонстрируют преимущества АЭС по сравнению с ТЭС (тепловыми электростанциями).

А. Сложность хранения и переработки отработанного ядерного топлива.

В. Отсутствуют выбросы в атмосферу продуктов сгорания.

С. Возможность радиоактивного загрязнения окружающей среды при аварийных ситуациях.

Д. Для производства электроэнергии не используется атмосферный кислород.

Е. Изменение себестоимости электроэнергии в связи с колебаниями цен на нефть.

Ответ: В, Д, Е

Задание 3:

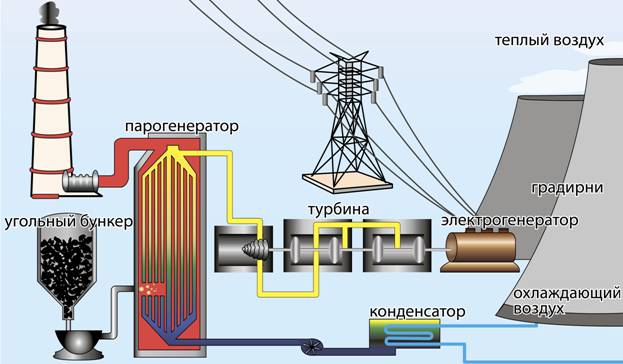

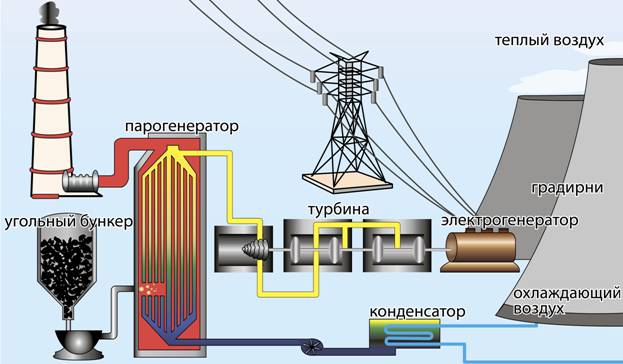

На рисунке изображена схема работы тепловой электростанции (ТЭС).

В чём состоит отличие в производстве электроэнергии в АЭС от ТЭС?

Ответ: при работе ТЭЦ пар, вращающий турбину, образуется за счёт сгорания топлива, а в АЭС он образуется за счёт энергии, выделяющейся при ядерной реакции

Вопрос 4:

КПД атомных электростанций составляет примерно 20%, а КПД гидроэлектростанций достигает 95%. Какие потери энергии снижают КПД АЭС по сравнению с ГЭС?

Ответ: при работе ГЭС турбина вращается потоками воды, а в АЭС происходит сначала нагрев теплоносителя, а затем нагрев воды и получение пара. Соответственно, почти 80% энергии распада атомных ядер теряется в процессе охлаждения теплоносителя и водыНачало формы

Конец формы

Вопрос 5:

Каждая АЭС имеет одну или несколько высоких труб, внешне похожих на дымовые трубы. Это вентиляционные трубы, через них выводятся газоаэрозольные выбросы. Но по большей части это радиоактивные изотопы инертных газов – аргон-41, криптон-87 и ксенон-133. Эти выбросы считаются экологически безопасными. Какими свойствами должны обладать эти радиоактивные изотопы, чтобы такие выбросы не представляли опасности для окружающей среды?

Ответ: такие радиоактивные изотопы должны иметь очень маленький период полураспада (минуты – дни) и превращаться в стабильные изотопы, не оказывающие на окружающую среду пагубного влияния Начало формы

Конец формы

.

изображение.

изображение.