Министерство образования Российской Федерации

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Средняя образовательная школа № 1 имени А.А. Курбаева»

Тема: «Жёны декабристов»

Выполнила ученица 9 «б» класса

Целенко Маргарита

Руководитель Решетова Л.Н.

Жёны декабристов

Введение

Актуальность темы: О восстании декабристов знают многие, но многие ли интересуются дальнейшей судьбой их жён после этих событий?

Цель проекта: изучить историю декабристок после крупного восстания 14 декабря 1825г.

Задача проекта: рассказать о жизни Марии Волконской и Екатерины Трубецкой до и после восстания. Какого было им после решений о дальнейших судьбах их мужей.

Метод исследования: анализ исторической литературы в Интернете, использование собственных знаний.

1. Введение

2. Последствия восстания

2.1 История жизни Марии Волконской

2.2 Информация о родителях

2.3 Венчание с князем Сергеем Волконским

2.4 Тяжёлый путь и жизнь в Благодатском руднике

2.5 Причина смерти

2.6 История жизни Екатерины Трубецкой

2.7 Информация о родителях, знакомство с князем Сергеем Трубецким

2.8 Брак

2.9 Путь в Благодатский рудник с Марией Волконской

2.10 Истечение срока каторги мужа, причина конца дружбы с Марией Волконской

2.11 Причина смерти

3. Заключение

Декабри́стки — жёны, невесты, сёстры, матери осуждённых к каторге декабристов, которые добровольно поехали за ними в Сибирь.

Верховный уголовный суд по делу декабристов признал виновными 121 человека, из них 23 были женаты. Все женатые декабристы — офицеры, 15 из них принадлежали к высшему офицерству.

После выезда в Сибирь декабристки, как и их мужья, теряли дворянские привилегии и переходили на положение жён каторжан : для них ограничивались права передвижения , переписки, распоряжения своим имуществом. Женам декабристов было запрещено брать с собой детей, а вернуться в Европейскую часть России им не всегда разрешалось даже после смерти мужа.

Преодолев многочисленные препятствия и трудности, первыми на рудники Забайкалья приехали М. Н. Волконская , и Е. И. Трубецкая .

Многим из декабристок было отказано выехать в Сибирь к своим родственникам.

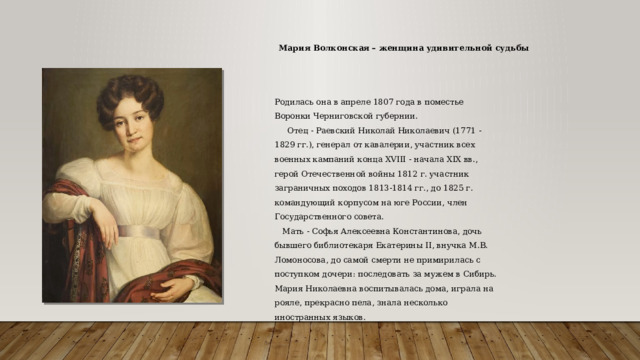

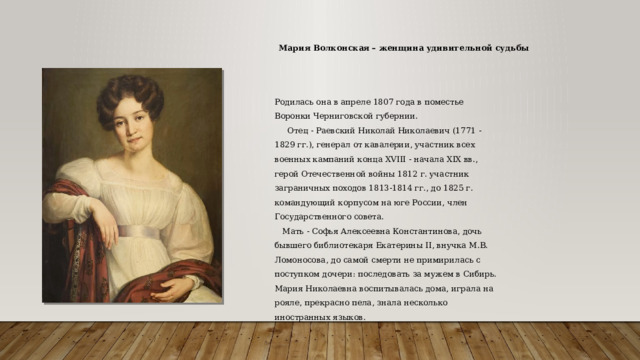

Мария Волконская – женщина удивительной судьбы

Родилась она в апреле 1807 года в поместье Воронки Черниговской губернии.

Отец - Раевский Николай Николаевич (1771 - 1829 гг.), генерал от кавалерии, участник всех военных кампаний конца XVIII - начала XIX вв., герой Отечественной войны 1812 г. участник заграничных походов 1813-1814 гг., до 1825 г. командующий корпусом на юге России, член Государственного совета.

Мать - Софья Алексеевна Константинова, дочь бывшего библиотекаря Екатерины II, внучка М.В. Ломоносова, до самой смерти не примирилась с поступком дочери: последовать за мужем в Сибирь. Мария Николаевна воспитывалась дома, играла на рояле, прекрасно пела, знала несколько иностранных языков.

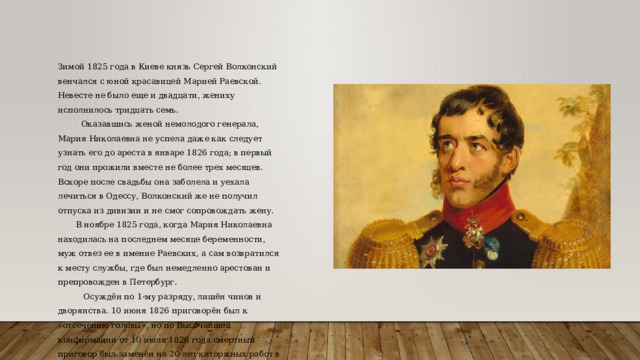

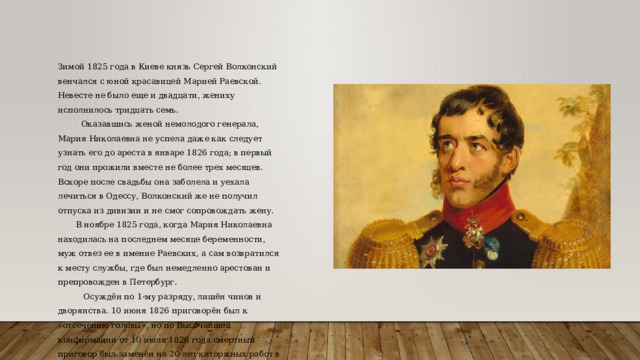

Зимой 1825 года в Киеве князь Сергей Волконский венчался с юной красавицей Марией Раевской. Невесте не было еще и двадцати, жениху исполнилось тридцать семь.

Оказавшись женой немолодого генерала, Мария Николаевна не успела даже как следует узнать его до ареста в январе 1826 года; в первый год они прожили вместе не более трех месяцев. Вскоре после свадьбы она заболела и уехала лечиться в Одессу, Волконский же не получил отпуска из дивизии и не смог сопровождать жену.

В ноябре 1825 года, когда Мария Николаевна находилась на последнем месяце беременности, муж отвез ее в имение Раевских, а сам возвратился к месту службы, где был немедленно арестован и препровожден в Петербург.

Осуждён по 1-му разряду, лишён чинов и дворянства. 10 июня 1826 приговорён был к «отсечению головы», но по Высочайшей конфирмации от 10 июля 1826 года смертный приговор был заменён на 20 лет каторжных работ в Сибири.

Тяжелые роды, двухмесячная горячка... Марии Николаевне, только что родившей сына, долго не говорили об истинном положении дел, но она заподозрила неладное, а узнав истину, твердо решила разделить участь мужа. Волконскую изолировали от жен других декабристов; на первое свидание с Сергеем Григорьевичем она пошла не одна, а в сопровождении родственника.

Сына взять с собой не разрешили, со стариком-отцом, которого горячо любили все дети Раевские, приходилось прощаться навсегда. Не помогли ни мольбы отца, ни интриги брата Александра, ставшего настоящим ее тюремщиком.

В Сибирь Волконская приехала второй из декабристок. В Иркутске её ожидали мучительные объяснения с местным губернатором. Он посоветовал княгине вернуться домой, а после отказа предложил подписать отречение от княжеского титула, дворянства и всех прав. Отныне она – «жена государственного преступника», а дети, которые родятся в Сибири, будут записаны простыми крестьянами. Она подписала эти унизительные условия. Ей разрешили ехать до Нерчинска, а там поставили перед фактом: каторжники лишены права на семейную жизнь. То есть Сергей будет содержаться за решёткой, а ей придётся снимать угол в крестьянской хате. Она согласилась. Назавтра она прибыла на Благодатский рудник и отправилась разыскивать Волконского. Сергей Григорьевич, гремя кандалами, побежал к жене.

«Вид его кандалов, – вспоминала через много лет Мария Николаевна, – так взволновал и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала сначала его кандалы, а потом и его самого». Вместе с Екатериной Ивановной Трубецкой Волконская постигала азы. Самыми тяжелыми были семь месяцев в Благодатском руднике, затем – три года в Читинском остроге. И за эти годы – три тяжких утраты: в январе 1828 года умер двухлетний Николенька Волконский, оставленный на попечение родственников.

.

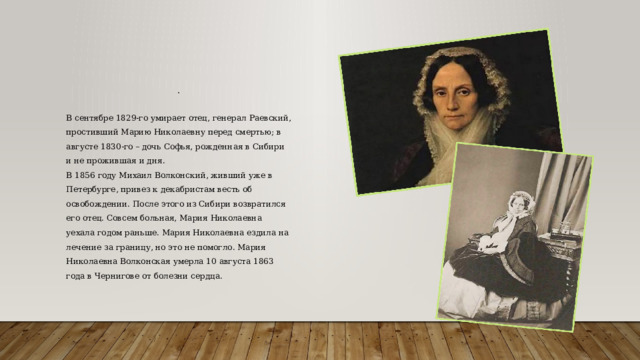

В сентябре 1829-го умирает отец, генерал Раевский, простивший Марию Николаевну перед смертью; в августе 1830-го – дочь Софья, рожденная в Сибири и не прожившая и дня.

В 1856 году Михаил Волконский, живший уже в Петербурге, привез к декабристам весть об освобождении. После этого из Сибири возвратился его отец. Совсем больная, Мария Николаевна уехала годом раньше. Мария Николаевна ездила на лечение за границу, но это не помогло. Мария Николаевна Волконская умерла 10 августа 1863 года в Чернигове от болезни сердца.

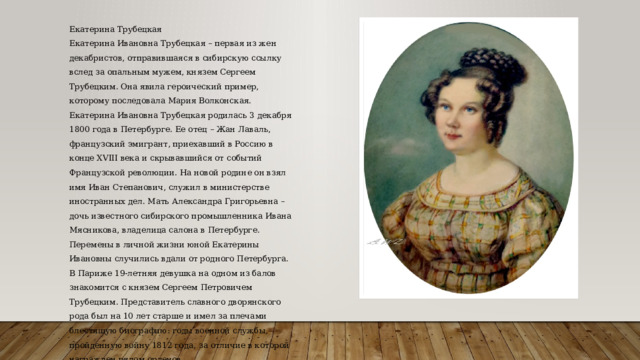

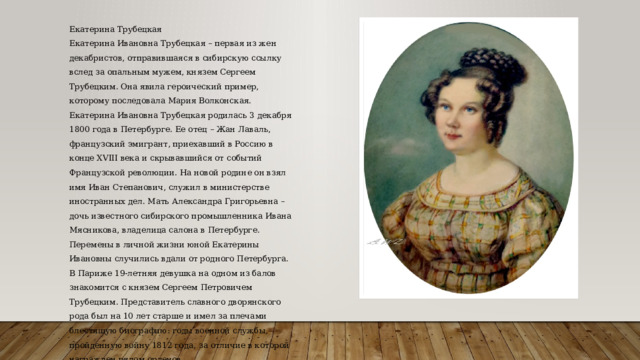

Екатерина Трубецкая

Екатерина Ивановна Трубецкая – первая из жен декабристов, отправившаяся в сибирскую ссылку вслед за опальным мужем, князем Сергеем Трубецким. Она явила героический пример, которому последовала Мария Волконская.

Екатерина Ивановна Трубецкая родилась 3 декабря 1800 года в Петербурге. Ее отец – Жан Лаваль, французский эмигрант, приехавший в Россию в конце XVIII века и скрывавшийся от событий Французской революции. На новой родине он взял имя Иван Степанович, служил в министерстве иностранных дел. Мать Александра Григорьевна – дочь известного сибирского промышленника Ивана Мясникова, владелица салона в Петербурге.

Перемены в личной жизни юной Екатерины Ивановны случились вдали от родного Петербурга. В Париже 19-летняя девушка на одном из балов знакомится с князем Сергеем Петровичем Трубецким. Представитель славного дворянского рода был на 10 лет старше и имел за плечами блестящую биографию: годы военной службы, пройденную войну 1812 года, за отличие в которой награжден рядом орденов.

Брак, одобренный обеими сторонами, зарегистрирован 16 мая 1820 года. Через год молодожены вернулись в Петербург, где Трубецкому пожалован чин полковника.

В отличие от Марии Волконской княгиня Трубецкая знала о политических взглядах мужа и даже пыталась переубедить повстанцев, отговорить от задуманного. Поэтому декабрьские события 1825 года не стали для женщины неожиданностью. Но положение Трубецкого было очень опасным. Оно осложнялось тем, что дворянин был одним из предводителей заговорщиков, хоть и не вышел на Сенатскую площадь во избежание еще большего кровопролития.

Летом 1826 года Сергея Трубецкого приговорили к смертной казни. Однако вскоре император изменил приговор на вечную каторгу. Среди причин, побудивших государя сделать это, историки называют воспоминания Николая I об «умнице княгине Трубецкой».

Этот же мотив был проявлен и когда Екатерина попросила разрешения следовать за супругом. Николай I всячески отговаривал ее от этого шага. Но Трубецкая оказалась непреклонна и, получив высокое дозволение, выехала в Сибирь 24 июля 1826 года, на следующий же день после того, как туда под конвоем этапировали ее горячо любимого мужа.

Прибыв поначалу в Иркутск, княгиня долгое время не могла выяснить, куда отправили ее супруга. Здешний губернатор Иван Цейдлер чинил ей всевозможные препятствия, надеясь, что женщина сдастся и уедет обратно в Петербург. Но не такова была Екатерина. Она написала Цейдлеру длинное, обстоятельное письмо, после которого Трубецкую направили на Нерчинские рудники, предварительно заставив подписать бумаги, лишающие ее титулов, имущественных и прочих прав.

В Нерчинске она встречает княгиню Марию Волконскую, также приехавшую вслед за мужем. Вместе женщины отправились к месту каторги своих мужей, в Благодатский рудник. Это было начало большой дружбы на долгие годы, которая закончится, увы, так нелепо.

С февраля 1827 года началась жизнь в каторжном поселке близ рудника. Они сняли деревянную хибару и стали выживать в условиях, которые кардинально отличались от прежней роскоши. Привыкшие к помощи слуг, дамы с утра до вечера кололи дрова, носили воду, разжигали печь, варили еду.

Своих денег у них не было, жили на мизерные дотации от тюремного начальства, за каждую потраченную копейку вели строгий отчет. В такой ситуации женщины порой съедали за день только по куску черного хлеба, чтобы отправить горячий обед мужьям в тюрьму. О покупке одежды не было даже речи, Екатерина Ивановна износила башмаки настолько, что ходила полубосая, отчего слегла сильно простуженная.

А еще на этих героических женщинах лежало обязательство моральной поддержки. Они навещали каторжан, писали за них письма их семьям и приносили весточки из дома, выписывали газеты и читали столичные новости. Не зря декабристы писали в мемуарах, что приезд этих высокодуховных особ стал для них глотком свежего воздуха.

Неизвестно, сколько бы выдержали эти утонченные аристократки в столь жестоких условиях, но, к счастью, к концу 1827 года каторжан перевели в новую Читинскую тюрьму, и жены последовали за ними. Здесь жизнь оказалась уже получше: специально для декабристских жен построили улицу с деревянными бараками, впоследствии названную Дамской.

Но самым большим счастьем для княгини стало то, что в Чите родился долгожданный первенец Трубецких – дочь Сашенька. Всего у пары родилось 9 детей, из них 5 умерли в малолетнем возрасте. В живых осталось 4: Александра, Елизавета, Зинаида и младший сын Иван.

В 1839 году истек срок каторги Сергея Петровича, ему было разрешено перебраться на поселение в местечко Оёк близ Иркутска. Здесь Трубецкой начал погружаться в сельское хозяйство, а Екатерина Ивановна, получившая превосходное образование, сама занималась с детьми (вместе с родными в семье воспитывались и другие дети декабристов), учила их грамоте, письму, музыке.

Однако подрастающим дочерям нужно было получать пансионное образование, и в 1845 году княгиня добилась для семьи разрешения переселиться в Иркутск. Графиня Александра Лаваль выслала дочери денег на покупку дома в сибирской столице.

По злому року обеим декабристкам – и Трубецкой, и Волконской - приглянулся дом бывшего губернатора Цейдлера. Вероятно, обе ждали друг от друга уступок, но Трубецкая в итоге приобрела недвижимость, за что Мария Николаевна смертельно обиделась на подругу и оборвала с ней все связи.

В 1846 году скончался отец Екатерины Ивановны, старый граф Лаваль. Николай I не разрешил княгине приехать в Петербург проститься с отцом. Сама же Екатерина Ивановна пережила отца на 8 лет. Не дождалась она лишь одного – полного окончания истории о декабристах, их освобождения и возвращения к прежней жизни. Княгиня умерла 14 октября 1854 года от рака легких на руках у любимого супруга. Похороны прошли в Знаменском монастыре, в котором она была исправной прихожанкой. Попрощаться с любимой княгиней пришла вся округа.

Сергей Петрович так скорбел о смерти жены, что после объявления амнистии в 1856 году отказался уезжать из Иркутска. И только необходимость дать образование 13-летнему Ивану заставила уехать в столицу. Перед отъездом вдовец пришел на могилу Екатерины, где прорыдал до беспамятства. Князь Трубецкой скончался 22 ноября 1860 года в Москве.

Заключение

Изучение данной темы показало, что восстание декабристов и в правду было одним из крупнейших, имея тяжёлые последствия не только для самих восставших, но и для их жен. Поступки жён декабристов могли быть поспешными, но из всей изученной информации не было упоминания о негативной стороне такого решения по их мнению. Несмотря на непривычные условия жизни декабристки остались со своими мужьями до конца.

Благодарю за внимание!