Занятие № 13

02.11.2021 года

Тема: Анатомия вегетативных органов растений

2. Цель: ознакомиться с особенностями анатомического строения стебля.

| 3. Содержание учебного материала |

| Анатомическое строение ствола хвойных деревьев. Анатомическое строение ствола лиственных деревьев. |

4. Норма времени – 2 часа

5. Ход работы

Анатомическое строение стебля древесных пород

Стебель представляет собой ось побега, несущая листья и почки. Основные функции стебля - опорная и проводящая. Стебель осуществляет связь между корнями и листьями. Кроме того, в стебле нередко откладываются запасные питательные вещества. Иногда стебель - ассимилирующий орган.

На начальных этапах развития побега складывается первичная анатомическая структура стебля, сохраняющаяся у однодольных в течение всей жизни. У двудольных и голосеменных первичная структура довольно быстро нарушается в результате разного рода вторичных изменений и в итоге формируется так называемое вторичное строение стебля.

В результате деятельности прокамбия и остальной первичной меристемы конуса нарастания образуется первичное строение стебля. В первичном стебле обычно различают первичную кору и стелу (центральный цилиндр). В отличие от корня первичная кора снаружи покрыта эпидермой.

Граница между стелой и корой в стеблях выражена гораздо менее четко, нежели в корнях, так как внутренний пограничный слой первичной коры - эндодерма - не имеет столь характерных признаков, как в корне. В состав первичной коры могут входить хлоренхима (ассимиляционная паренхима), неспециализированная паренхима, выделительные, механические (чаще колленхима), а также некоторые другие ткани.

Совокупность тканей стебля, расположенных внутрь от коры, называется центральным цилиндром (стелой). Он занимает центральную часть стебля внутрь от эндодермы, с которой граничит самый наружный слой центрального цилиндра - перицикл. Под ним располагаются проводящие ткани, которые, в свою очередь, охватывают сердцевину. Вся система проводящих тканей в осевых органах, рассматриваемая как единое целое, является стелой. В состав стелы входят, кроме ксилемы и флоэмы, перицикл, сердцевинные лучи и сердцевина.

Самые ранние элементы первичной ксилемы и первичной флоэмы называют протоксилемой и протофлоэмой.

Сердцевина расположена в центре стебля и состоит преимущественно из паренхимы. Сердцевина многих растений частично разрушается, и тогда стебель становится полым. В стебле сердцевина сообщается с первичной корой при помощи паренхимной ткани, расположенной радиальными рядами и получившей название сердцевинных лучей. Наружная часть сердцевины может несколько отличаться от основной ее массы, напр., меньшими размерами клеток и более толстыми оболочками. Эта морфологически четко выделяющаяся зона называется перимедуллярной зоной.

В стебле большинства однодольных растений первичная кора и сердцевина не выражены, так как проводящие пучки располагаются по всему поперечному сечению стебля.

У голосеменных и большинства двудольных покрытосеменных рост стебля в толщину осуществляет камбий, образующий вторичные ткани. Он возникает в виде цилиндра между первичной ксилемой и первичной флоэмой и остается в относительно том же положении неопределенно долго, откладывая по направлению к центру оси вторичную ксилему (метаксилему), а кнаружи - вторичную флоэму (метафлоэму). Существует несколько способов заложения и деятельности камбия:

• непучковый тип - камбий закладывается в виде непрерывного кольца, откладывая сплошные слои вторичных проводящих тканей (стебель липы - Tilia cordata);

• переходный тип - закладывается как пучковый, так и межпучковый камбий. Межпучковый камбий образуется из паренхимы. Из него дифференцируются новые проводящие пучки, которые расположены между более крупными пучками (подсолнечник - Helianthus annuus);

• пучковый тип :

а) закладывается пучковый и межпучковый камбий. Межпучковый камбий дифференцируется в лучевую паренхиму или механические элементы (стебель кирказона - Aristolochia clematitis);

б) закладывается только пучковый камбий, т. е. камбий находится только внутри пучков. Пучки разделены основной паренхимой, которая даже в наиболее старых участках стебля не одревесневает.

При пучковом строении стебля у двудольных растений пучки расположены в один ряд по окружности, параллельно поверхности стебля (стебель лютика - Ranunculus repens).

Вторичное утолщение происходит также в результате деятельности феллогена (пробкового камбия).

При любом типе вторичных изменений в центральном цилиндре первичная ксилема к центру и остатки ее располагаются на границе с сердцевиной. Напротив, первичная флоэма оттесняется нарастающей вторичной флоэмой к периферии и в дальнейшем становится малозаметной.

В структуре стебля однолетнего травянистого двудольного растения выделяют видоизмененный центральный цилиндр, включающий ткани, возникшие из перицикла, остатки первичной и вторичную флоэму, камбий, вторичную и остатки первичной ксилемы и сердцевину. Видоизмененный центральный цилиндр окружен первичной корой.

У древесных и кустарниковых двудольных, а также у хвойных вторичные утолщения могут продолжаться многие годы. В итоге в стебле выделяют три основные части: кору, древесину и сердцевину. Граница коры и древесины проходит по камбию. Кора многолетнего стебля древесного растения включает перидерму, остатки первичной коры, группы механических элементов различного происхождения, располагающихся на границе остатков первичной коры и флоэмы, и всю массу флоэмы (вторичную флоэму - луб и остатки первичной). У ряда древесных растений с возрастом на смену перидерме формируется корка ( ретидом ). Луб дифференцирован на мягкий луб, состоящий из проводящих и паренхимных элементов. Совокупность механических элементов вторичной флоэмы получила название твердого луба.

Вторичную ксилему с несколькими кольцами прироста называют древесиной. Она расположена внутрь от камбия и занимает большую часть стебля. Слой древесины, отложенный камбием за один вегетационный период, называется годичным кольцом. Как правило, в годичном кольце выделяют весеннюю и летне-осеннюю древесину.

Сердцевина представлена паренхимными клетками. В радиальном направлении стебель пронизан лубодревесинными (сердцевинными) лучами, первичными и вторичными, осуществляющими связь между всеми зонами стебля.

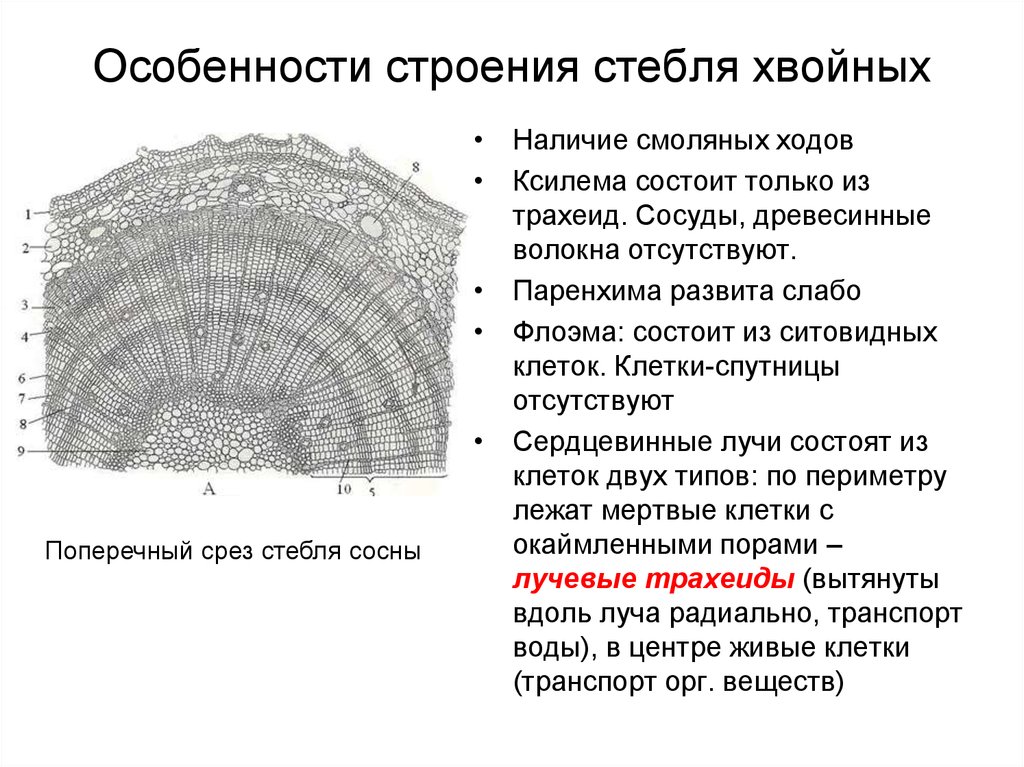

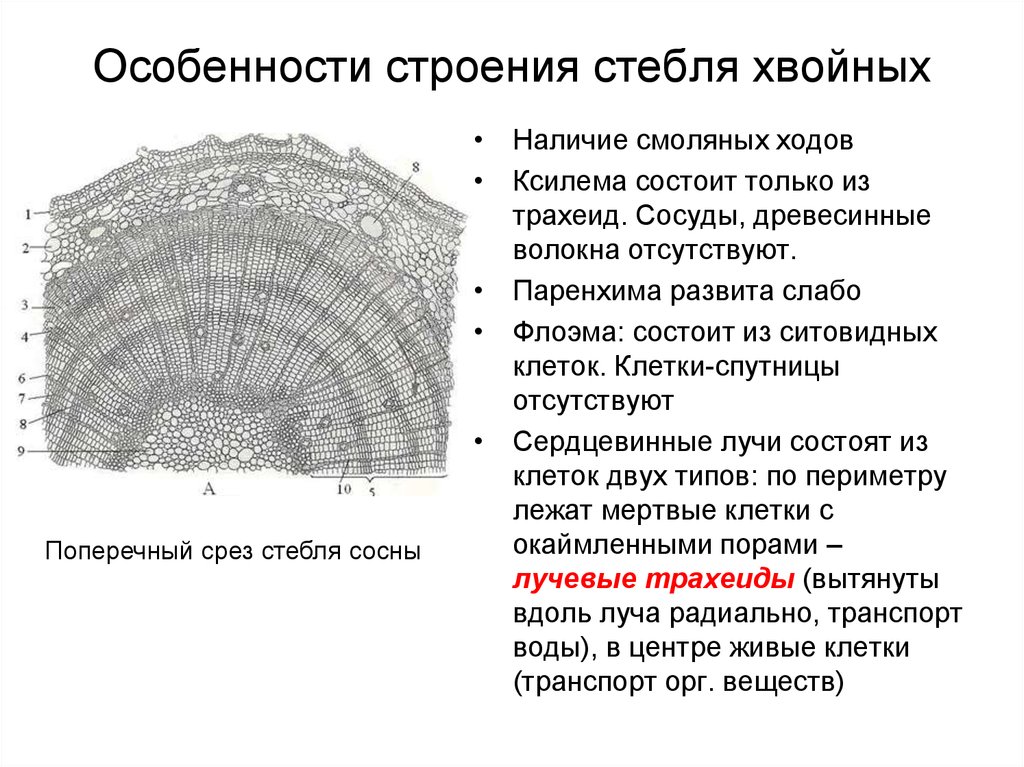

В стебле голосеменных растений имеются смоляные каналы. Проводящая система в древесине у них представлена только трахеидами с большим числом окаймленных пор. Ситовидные элементы флоэмы представлены ситовидными клетками, не сопровождающимися клетками-спутницами. Либриформ отсутствует.

Анатомическое строение стебля хвойных пород

Постоянные ткани стебля хвойных и древесных лиственных пород образованы вторичной меристемой — камбием. Кнаружи камбий откладывает клетки, из которых формируются элементы втооичного луба, внутрь — слои вторичной ксилемы — древесины. Все, что расположено кнаружи от камбия, называется корой, а внутрь — древесиной, за исключением сердцевины, сформированной прокамбием. В коре различают вторичную кору, состоящую из луба, отложенную камбием, и первичную кору, образованную первичной меристемой и расположенную кнаружи от луба. Первичная копа, состоящая из эпидермиса, основной и механической тканей (колленхимы), с течением времени сбрасывается и заменяется пробкой, а затем коркой.

Кора многолетних хвойных растений состоит из корки и вторичного луба (флоэмы), в котором различают проводящую и непроводящую зоны. Непроводящая флоэма делится на внутреннюю, граничащую с проводящей флоэмой, промежуточную со смолоносными вместилищами и кристаллосодержащими клетками, где происходит делатация (расширение) тканей, и наружную, граничащую с коркой, состоящей из делатационной паренхимы, в которой закладывается феллоген.

Проводящая зона вторичного луба подразделяется на ранний и поздний луб. В раннем лубе, образующем границу годичного кольца коры, четко просматриваются уплотненные ситовидные трубки; поздний луб часто редуцируется, поэтому границы годичных приростов не всегда четко просматриваются.

Сердцевинные лучи в проводящей флоэме обычно однорядные, прямые, в непроводящей флоэме — сильно извилистые.

Ситовидные трубки Сосновых лишены клеток-спутниц, веретеновидные по форме, с боковой перфорацией.

По мере увеличения массы вторичной флоэмы элементы первичной флоэмы сплющиваются и с течением времени исчезают в нарастающей массе вторичной флоэмы.

У древесных магнолиецветных наружным слоем стебля становится перидерма. Позже из наружных слоев вторичной коры формируется корка за счет деятельности феллогена и отмирания живых тканей. Под перидермой, до камбия, располагается коровая паренхима, в которую погружены лубяные волокна, образованные камбием, и ситовидные грубки с клетками-спутницами.

Крупноклеточная первичная паренхима сердцевины окружена мелкоклеточной первичной древесиной, вдающейся в нее отдельными выступами, число и характер которых у разных пород неодинаков и которые придают сердцевине на поперечных срезах разную форму. У дуба сердцевина звездообразная, у тополя — пятиугольная, у ясеня — четырехугольная, у ольхи — треугольная. В зависимости от древесных пород сердцевина остается живой (функционирует) разное количество лет; у бузины она отмирает уже через год после возникновения, а у бука живет до 40 лет и служит хранилищем запасных веществ; при этом клеточные стенки утолщаются и одревесневают.

Древесина в массе ствола по объему занимает ведущее место. Она построена из трех типов тканей: сосудов (проводящих элементов), механической ткани (склеренхимы), называемой либриформом, и живой паренхимной ткани, выполняющей запасающую функцию. Такой тип строения древесины характерен для покрытосеменных растений. Древесина сосновых имеет существенные отличия В ней отсутствуют сосуды (трахеи), а имеются трахеиды, менее совершенный проводящий элемент. Нет и механической ткани - склеренхимы и очень мало паренхимных тканей. Общая черта проводящих и механических тканей — одревеснение неточных стенок, пропитывание их лигнином, что приводит к их утолщению и уплотнению. Они становятся более твердыми и менее гибкими Клеточные стенки одревесневают очень быстро, вскоре после отделения молодых клеток камбием.

Количество проводящих и механических тканей в объеме древесины у разных пород различно. Чем их больше, тем древесина плотнее, тяжелее и крепче. Известна целая труппа древесных пород, которые называют железными или каменными К ним относят дальневосточные березы Шмидта и Эрмана, каркас, железное дерево восточного Закавказья и др. У этих древесных широколиственных пород на долю либриформа приходится до 75 % от общего объема древесины.

Древесина хвойных, не имеющая сосудов и механической ткани, на 90—95% состоит из трахеид, располагающихся правильными радиальными рядами. Поэтому она отличается равномерностью своего строения и постоянством физико-механических свойств.

Анатомическое строение стебля лиственных пород

У лиственных древесных пород есть четкая закономерность чем больше число трахей (сосудов) и больше размер их полостей, тем выше гибкость древесины. Это особенно ярко проявляется в таких породах, как ясень, луб, ивы, вяз, деревянистые лианы.

Через древесину радиально проходят сердцевинные лучи, образованные живыми паренхимными клетками. Одни лучи идут от коры до сердцевины, другие заканчиваются в разных частях вторичной древесины.

Первые, наиболее длинные, проходящие через весь радиус ствола, называются первичными лучами, вторые более короткие, — вторичными. Сердцевинные лучи характеризуются шириной и высотой. Пo ширине они делятся на узкие, составленные из одного или небольшого числа рядов клеток, что характерно для большинства хвойных пород, и широкие (липа, луб) многорядные, хорошо заметные без микроскопа в виде поносок шириной 0,25 — 0,5 мм. Среди широких лучей встречаются так называемые ложные, состоящие из ряда узких лучей с промежутками, заполненными тканью без сосудов (ольха, граб, лешина). По высоте лучи варьируют в очень широких пределах. Наиболее высокими лучами — до 8,5 см — отличается древесина дуба; наиболее низкие, едва заметные лучи характерны для древесины самшита. Лучи, состоящие из одинаковых паренхимных клеток, называются простыми. Существуют сложные лучи в состав которых входят некоторые другие элементы. Такие лучи характерны для многих хвойных и ряда лиственных пород. V хвойных в состав сложных лучей включены мертвые клетки с утолщенными клеточными стенками и окаймленными порами — типа трахеид. Эти клетки служат каналами для проведения воды в луче поперек волокон древесины. У лиственных в сложных лучах встречаются особые стоячие клетки, видимые на тангентальном срезе древесины, а также противоположно направленные (вдоль луча) лежащие клетки с утолщенными стенками.

Сердцевинные лучи, их строение и объем во многом определяют технические свойства древесины. Они прочно связывают годичные кольца, что препятствует расколу древесины в направлении поперек лучей. Наоборот, в радиальном направлении лучи способствуют расколу древесины, так как их связь с волокнами менее прочная, нежели волокон с волокнами. По сердцевинным лучам происходят разрывы тканей древесины при ее высыхании и при механических воздействиях. Существует закономерность: у деревьев, растущих на хорошей и влажной почве, количество и ширина сердцевинных лучей больше чем у произрастающих в плохих почвенных условиях.

Кроме лучевой паренхимы в древесине встречается свободная паренхима, располагающаяся между сердцевинными лучами у одних пород беспорядочно (бук), у других рядами (дуб) или группами около сосудов.

В древесине и коре многих видов древесных растений откладываются различные продукты обмена веществ такие, как смолы, дубильные вещества, эфирные масла, камедь, каучук, гутта и др.

Наибольшее количество дубильных веществ встречается в коре дуба, ольхи (16—29 % от сухого вещества), а также в коре ивы, ели (7—13 %). В древесине их значительно меньше поэтому лучшее сырье для получения дубильных веществ — кора названных пород.

Смола (живица) хвойных образуется в стволах живыми паренхимными клетками, из которых формируются особые вместилища, называемые смоляными ходами. У некоторых пород смоляные ходы образуются только в коре (пихта, можжевельник), у других и в коре, и в древесине (сосна, ель, лиственница). Есть смоляные ходы и в хвое, хотя они изолированы от ствола. Смоляные ходы делят на продольные, идущие вдоль ствола, и поперечные, идущие горизонтально, что свойственно сердцевинным лумам. Смоляные ходы соединены друг с другом в общую сеть через анастомозы. Биологическое значение живицы сводится к защите тканей ствола при их поранении от поражения микробами, защите от вредителей. Легко твердеющие на воздухе смолы и терпены надежно закупоривают поверхность ран.

6. Домашнее задание:

1. Заполнить таблицы (приложение 1): «Сходство и различие в анатомическом строении стебля однодольных и двудольных травянистых растений» таблица 1.; «Сравнительная характеристика анатомической структуры стебля древесных пород

» таблица 2.

7. Учебно-методическое оснащение рабочего места:

Брынцев В.А, Коровин В.В. учебник «Ботаника» стр. 131-154. 2015 год.

8. Выполненное задание прислать в виде письменной работы 01 ноября 2021 года, во вторник, не позднее 11:30 часов СДО Прометей kblk.prometeus.ru, в соц. сетях в контакте, преподавателю.

Задание выдала преподаватель: Кодочигова Е.В

Приложение 1.

Таблица 1 -Сходство и различие в анатомическом строении стебля однодольных и двудольных травянистых растений

| Признаки | Однодольные растения | Двудольные растения |

| Первичная кора |

|

|

| Тип проводящих пучков |

|

|

| Расположение пучков |

|

|

| паренхима |

|

|

| Рисунок стебля |

|

|

Таблица 2- Сравнительная характеристика анатомической структуры стебля древесных пород

| Элементы структуры | Хвойных (сосны обыкновенной) | Лиственных (Липы мелколистной) |

| Проводящие элементы древесины |

|

|

| Лубяные волокна |

|

|

| Наличие смоляных ходов |

|

|

| Количество годичных колец |

|

|

| Рядность сердцевидных лучей |

|

|