Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

центр детского и юношеского туризма и экскурсий

г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края

Методическая разработка

Магнитная карта "Мой край"

Номинация "Дидактические материалы"

Составила:

Лескова Светлана Валерьевна,

педагог дополнительного образования

г. Амурск

2022 год

Пояснительная записка

Дидактический материал "Мой край" разработан для обучающихся младшего школьного звена (8-11 лет) и предназначен для знакомства с Хабаровским краем. Материал разработки может быть использован педагогами дополнительного образования туристско-краеведческой направленности, учителями начальной школы при изучении краеведческого компонента на уроках и внеклассных мероприятиях.

Актуальность

Развитие детско-юношеского туризма в Хабаровском крае в настоящее время объявлено одним из приоритетных направлений. Туризм и краеведение неразрывно связаны между собой. Узнавая о природе, культуре, истории родного края дети учатся любить свой край. Это и есть патриотизм - одна из важнейших и актуальных задач по воспитанию подрастающего поколения. Ребенок не рождается патриотом, он им становиться. Быть патриотом, это значит не просто любить свой край, но и знать его особенности - природу, культуру, историю.

Новизна

Отсутствие доступных для обучающихся информационных и дидактических пособий по краеведению, натолкнуло меня на мысль о самостоятельном их изготовлении.

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, главным направлением в работе по изучению родного края является воспитание устойчивого познавательного интереса к краеведческому материалу. Одним из факторов успешного обучения краеведению это – увлекательные иинтересные занятия, способствующие развитию познавательной активности обучающихся. Знания младшего школьника в процессе обучения формируются не только путем усвоения словесного описания тех или иных предметов и явлений, но и при работе с наглядным материалом, дидактическими играми и пособиями. При разработке магнитной карты "Мой край" я старалась учесть эту особенность.

Цель данной разработки: развитие устойчивого интереса к изучению родного края, путем использования наглядного дидактического пособия и разнообразных заданий к нему.

Задачи:

- расширить и углубить знания обучающихся по краеведению;

- дать первоначальные знания и навыки пользования атласа и карты;

- воспитать чувство патриотизма и гордости за родной край, бережного отношения к природе;

- способствовать развитию и сохранению интереса к туристской деятельности и к родному краю.

Методические рекомендации

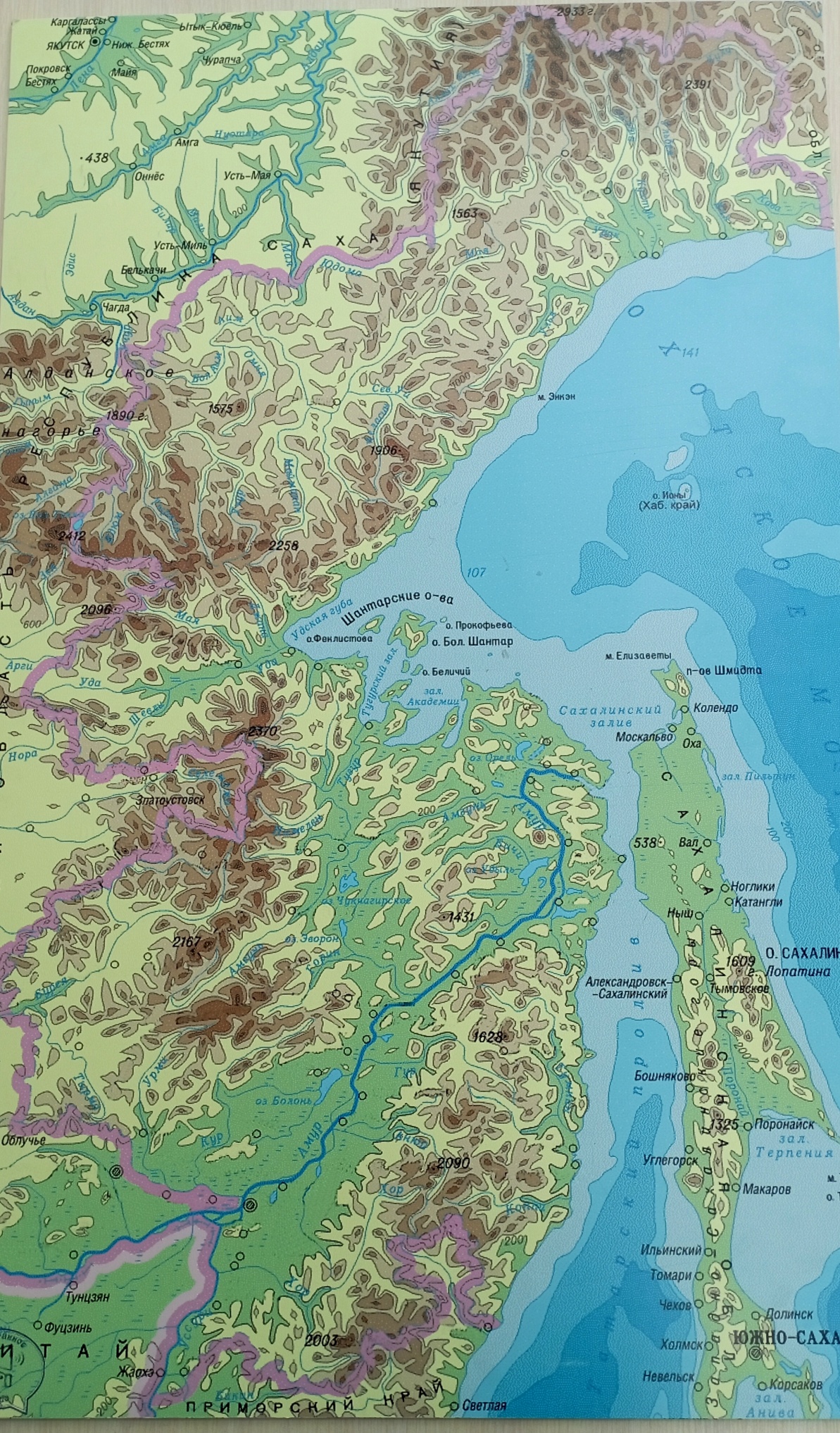

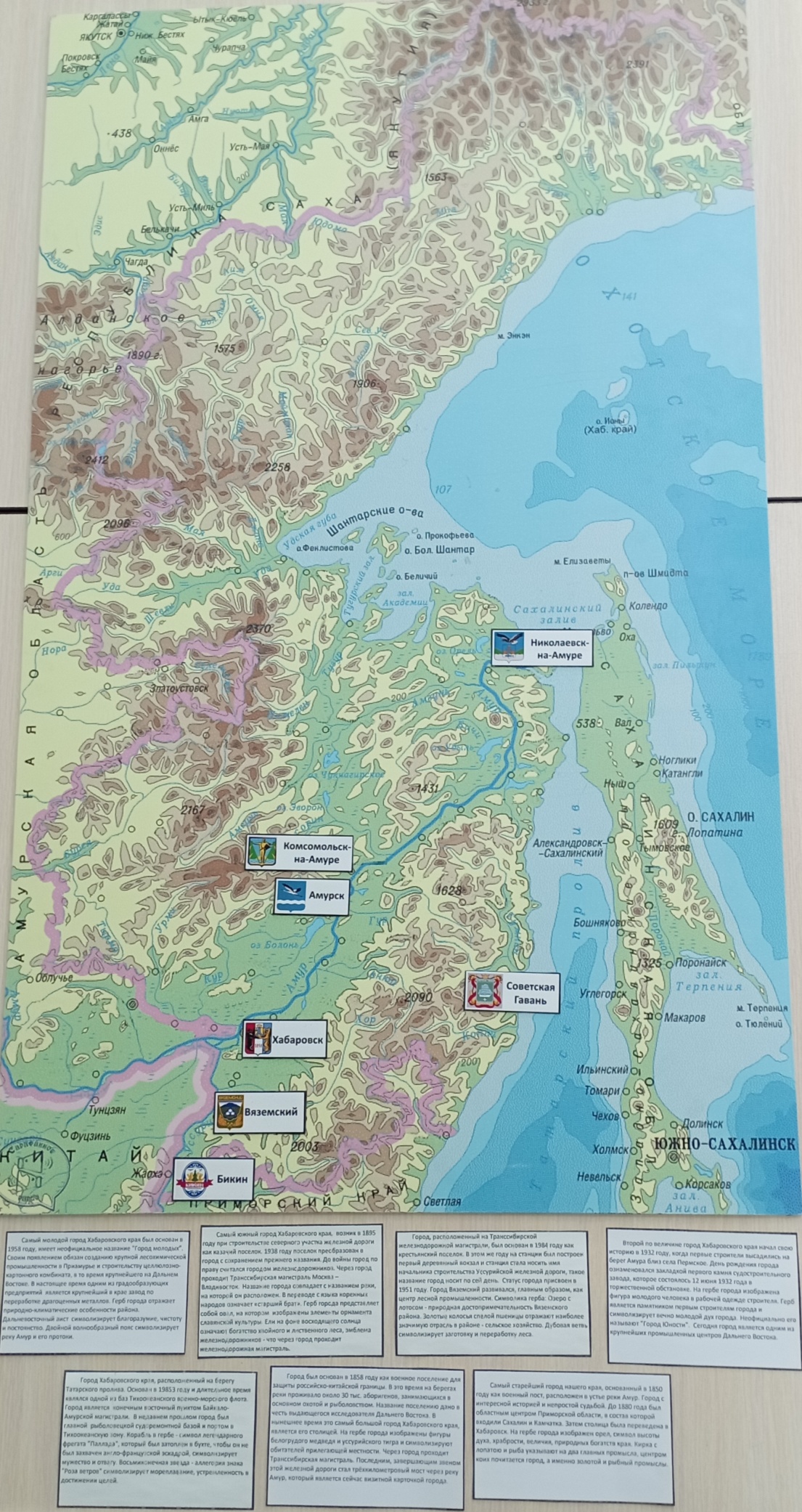

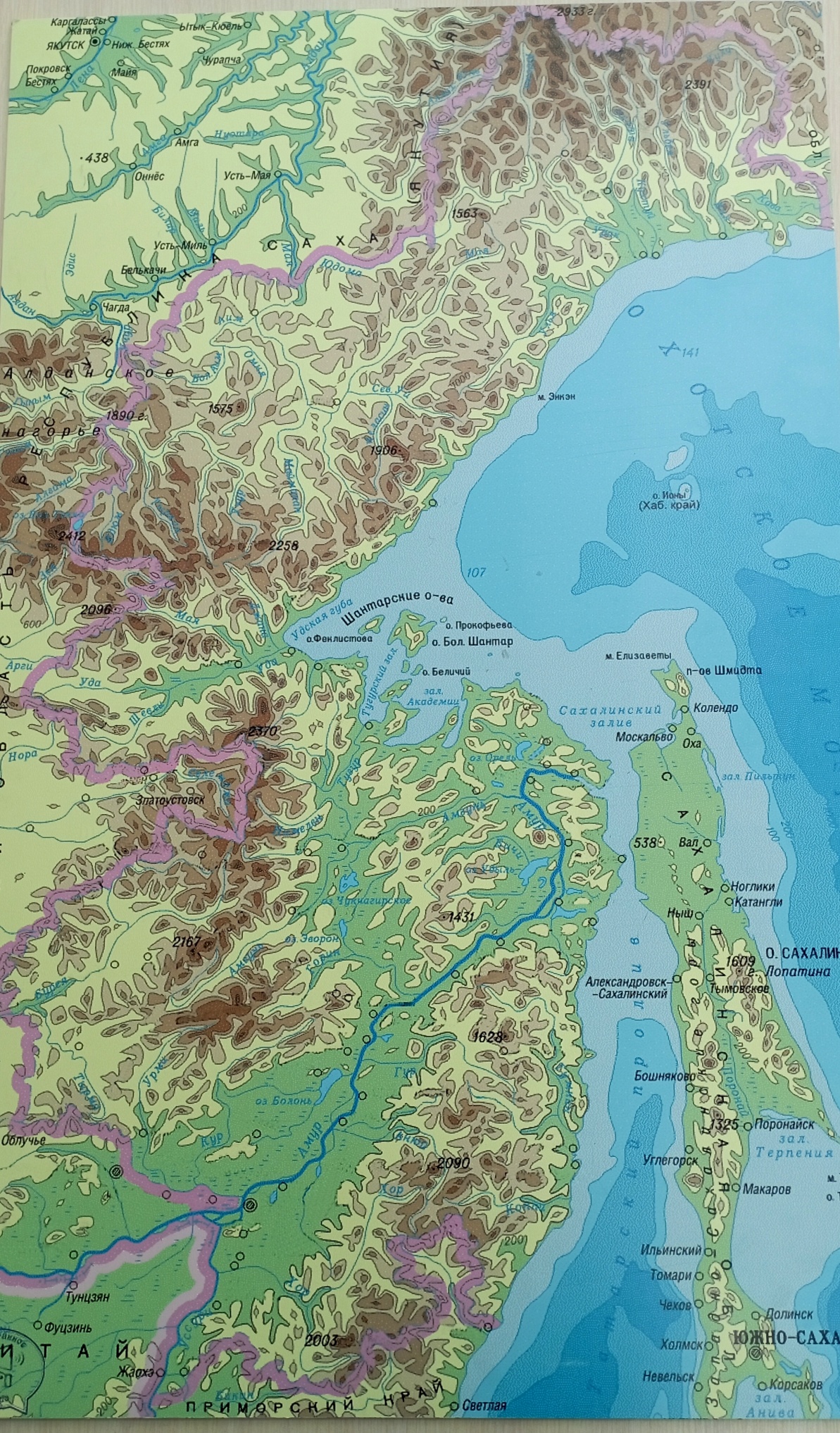

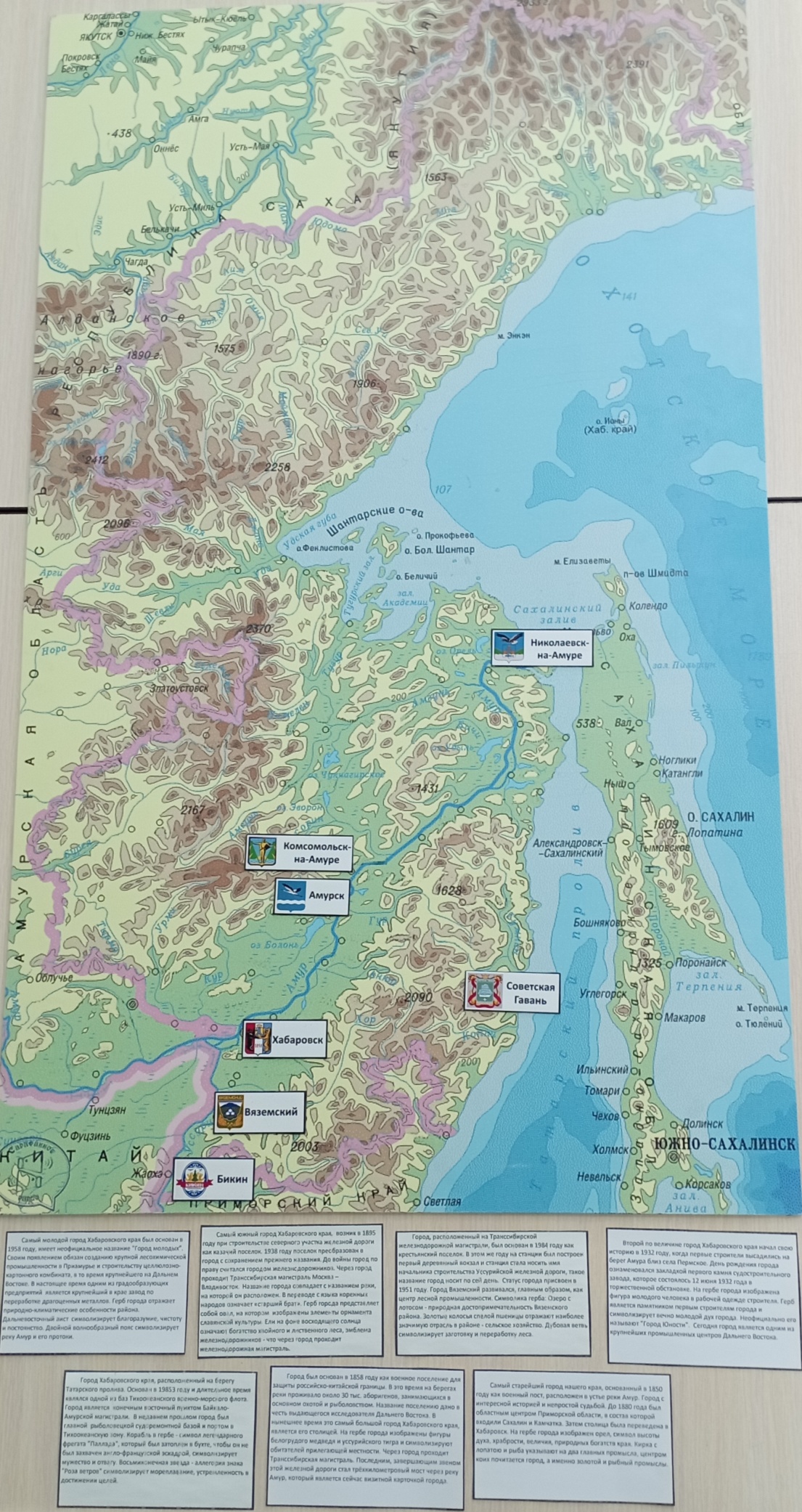

Дидактическое пособие "Мой край" представляет собой магнитную карту Хабаровского края (Приложение 1) с набором магнитов (Приложения 2-7) и заданий по различным темам краеведения (Приложения 8-10). На карте при помощи редактора удалены названия географических объектов - города, хребты и так далее. В дидактическом пособии предполагается как самостоятельная работа обучающихся с использованием атласа "Люби и знай свой край", так и совместная работа с педагогом в группах или индивидуально.

Карта выполнена в цветном варианте и напечатана на самоклеющийся бумаге, которая наклеена на тонкий лист жести, прикрепленный к пластику. Магниты изготовлены на фотобумаге и наклеены на магнитную основу.

Магниты и задания разделены по темам, а именно:

- города Хабаровского края (Приложение 2);

- административное деление Хабаровского края (Приложение 3);

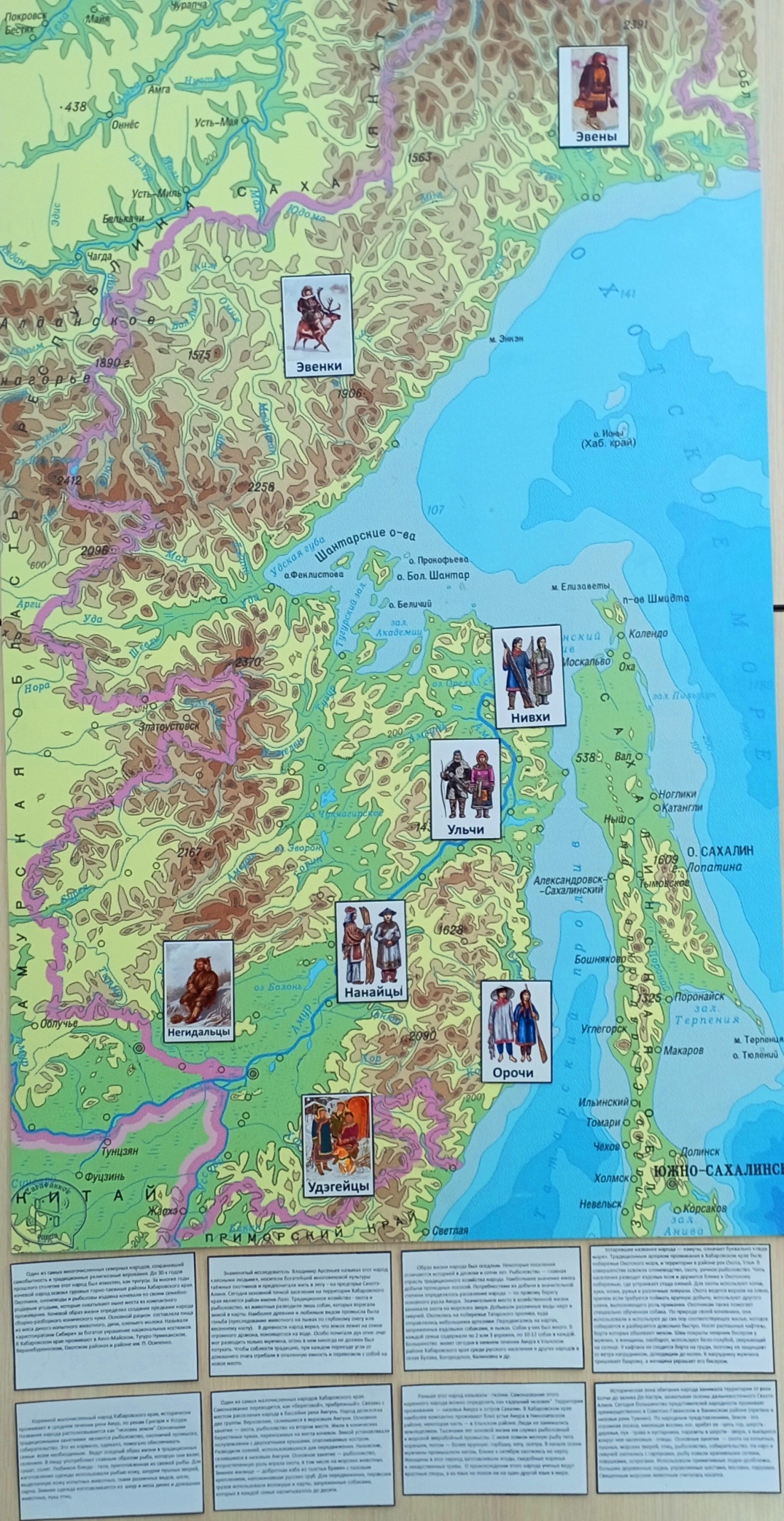

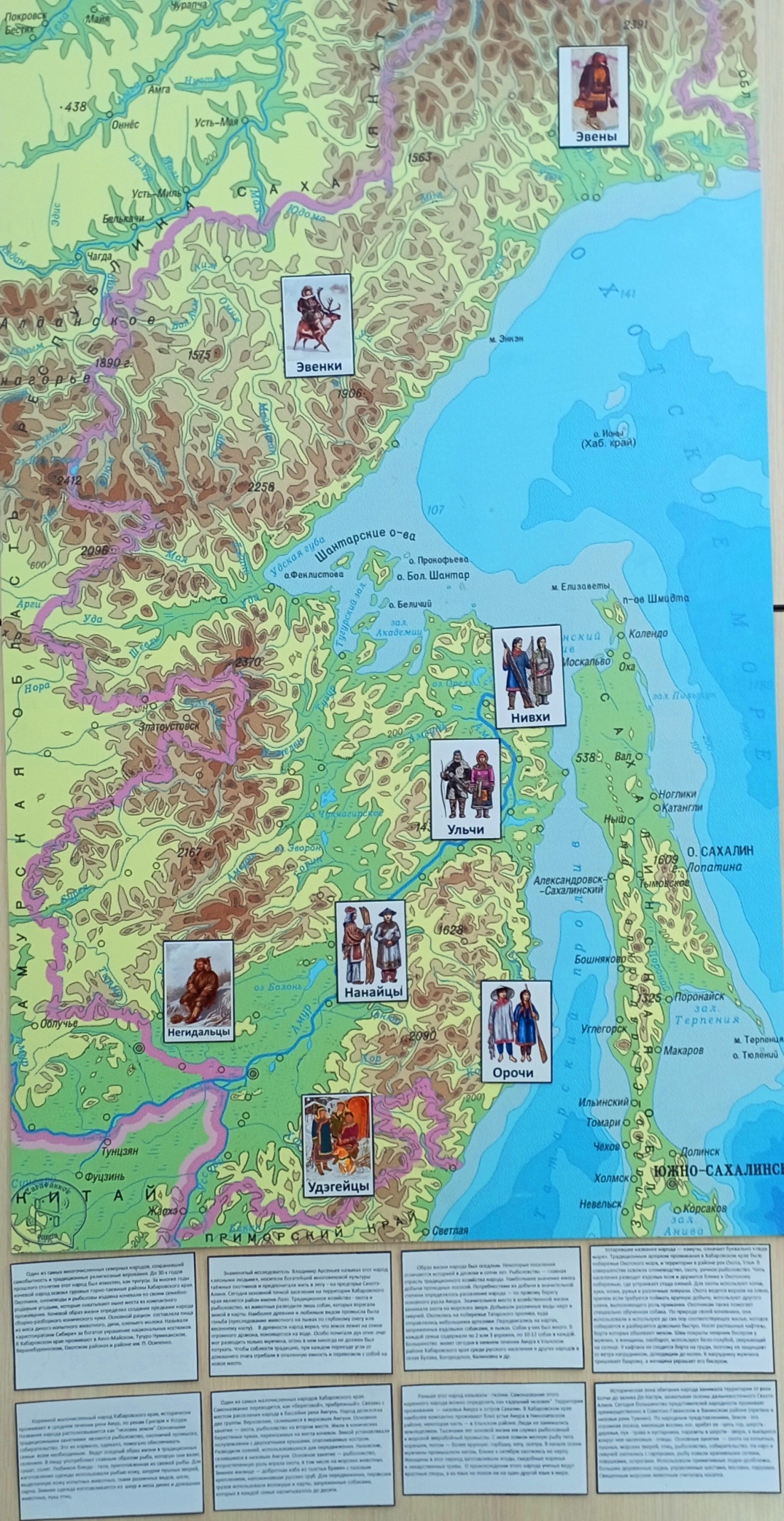

- коренные народы Хабаровского края (Приложение 4);

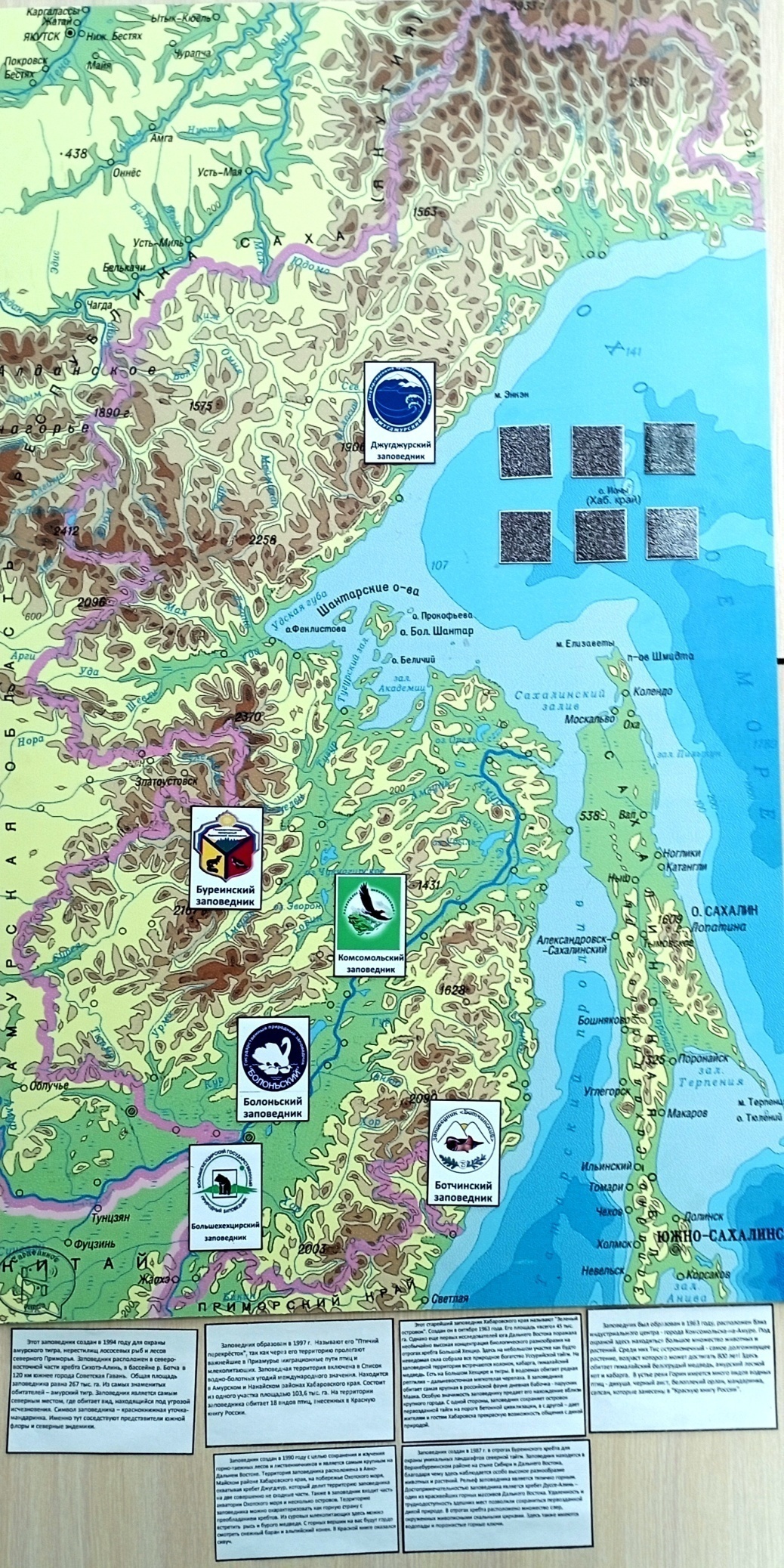

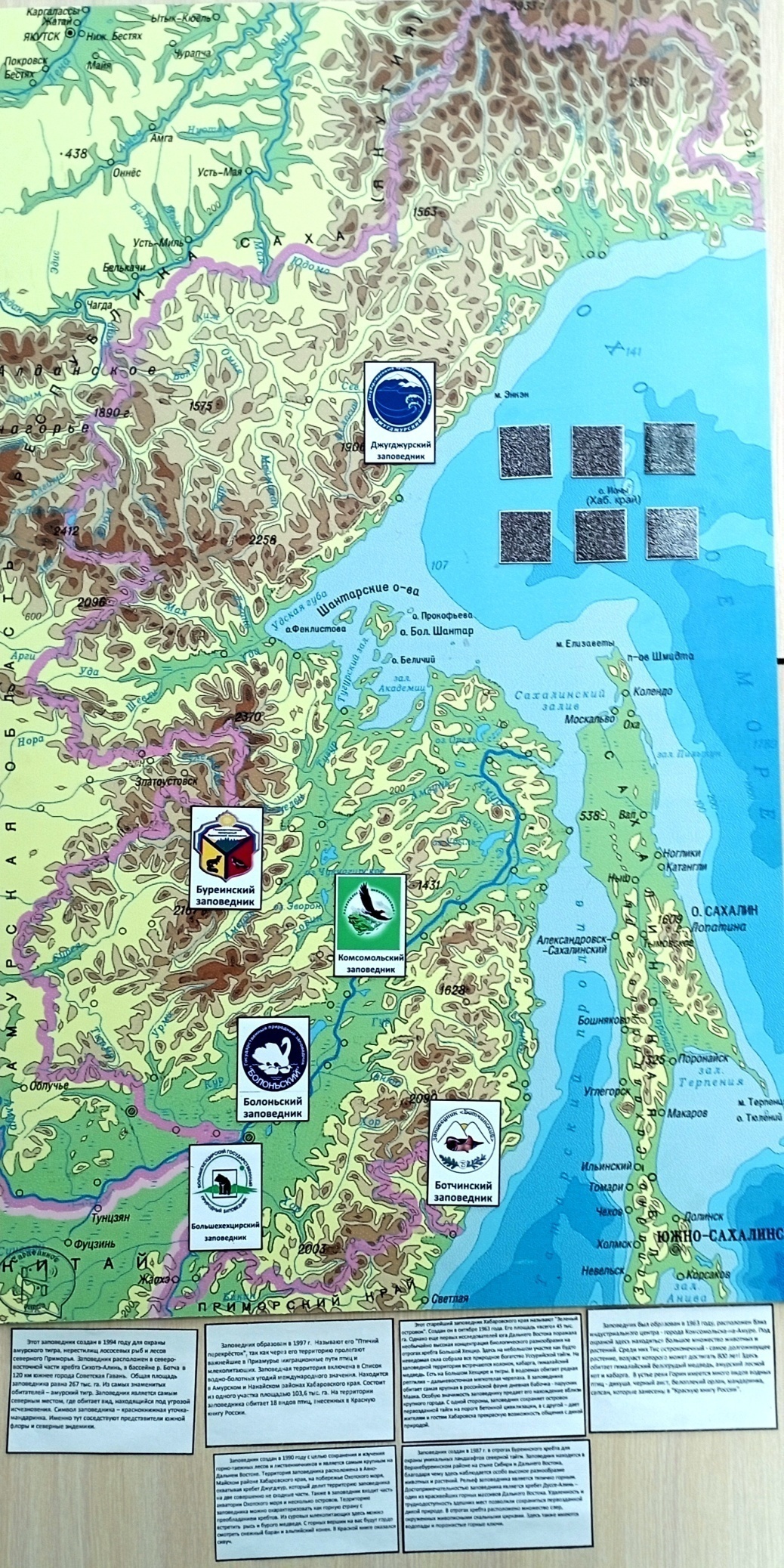

- ООПТ Хабаровского края (Приложение 5);

- 7 чудес Хабаровского края (Приложение 6);

- хребты и полезные ископаемые Хабаровского края (Приложение 7).

Таким образом, пособие можно использовать на протяжении всего курса изучения родного края.

На магнитах, помимо названий объектов, присутствуют изображения - гербы городов и районов, рисунки коренных народов, эмблемы заповедников, фотографии семи чудес края. Это позволяет запоминать не только названия, но и визуально воспринимать объекты.

В зависимости от возраста и уровня подготовленности обучающихся детям предлагаем задания разного уровня. Для примера предлагаю рассмотреть задания, с использованием разных уровней:

1 уровень - с участием педагога. Педагог рассказывает о каком-либо объекте, например городе, дети слушают, при помощи атласа находят этот объект и располагают его на карте. В дополнение можно дать задание отметить объект на контурной карте.

2 уровень - самостоятельная работа обучающихся. Дети без использования атласа располагают магниты на карте, затем при помощи атласа проверяют себя. Данное задание можно использовать как закрепление или проверку знаний учащихся.

3 уровень - с участием педагога, индивидуально или в группах. Дети берут карточки с описанием объекта (Приложения 8-10) или QR-коды (Приложение 11). Дается задание определить, что это за объект и указать его местоположение на карте. Данный вид заданий можно использовать в соревновательном контексте, разделив детей на команды.

4 уровень - с участием педагога, индивидуальная и групповая работа. Ребенок берет случайный магнит по теме занятия, располагает его на карте и самостоятельно рассказывает об этом объекте. Педагог и остальные дети могут дополнять рассказ обучающегося.

Использование на занятиях заданий разного уровня дает возможность постепенного усвоения знаний по краеведению, а так же определить уровень усвоения материала обучающимися.

В приложениях 12-19 представлены фотографии магнитной карты с магнитами и заданиями и работа детей с данным дидактическим пособием.

Дидактическое пособие "Мой край" может применяться на протяжении всего курса обучения краеведению, дополняясь различными темами и заданиями. Например, по туристским объектам, истории освоения, гидрологии, экологическим проблемам, экономическому развитию края и так далее. Это дает возможность использовать данное пособие с обучающимися среднего и старшего звена при реализации различных программ дополнительного образования туристско-краеведческой, экологической направленности, и учителями географии при изучении краеведческого компонента на уроках.

Магнитная карта "Мой край" может быть изготовлена и использоваться педагогами других регионов Российской Федерации.

Приложение 1

Магнитная карта Хабаровского края

Приложение 2

Магниты Города Хабаровского края

Приложение 3

Магниты Административное деление Хабаровского края

Приложение 4

Магниты Коренные народы Хабаровского края

Приложение 5

Магниты Заповедники Хабаровского края

Приложение 6

Магниты 7 чудес Хабаровского края

Приложение 7

Магниты Хребты и полезные ископаемые Хабаровского края

Приложение 8

Задание "Города Хабаровского края"

| Город был основан в 1858 году как военное поселение для защиты российско-китайской границы. В это время на берегах реки проживало около 30 тыс. аборигенов, занимающихся в основном охотой и рыболовством. Название поселению дано в честь выдающегося исследователя Дальнего Востока. В нынешнее время это самый большой город Хабаровского края, является его столицей. На гербе города изображены фигуры белогрудого медведя и уссурийского тигра и символизируют обитателей прилегающей местности.Через город проходит Транссибирская магистраль. Последним, завершающим звеном этой железной дороги стал трёхкилометровый мост через реку Амур, который является сейчас визитной карточкой города. |

Второй по величине город Хабаровского края начал свою историю в 1932 году, когда первые строители высадились на берег Амура близ села Пермское. День рождения города ознаменовался закладкой первого камня судостроительного завода, которое состоялось 12 июня 1932 года в торжественной обстановке.На гербе города изображена фигура молодого человека в рабочей одежде строителя. Герб является памятником первым строителям города и символизирует вечно молодой дух города. Неофициально его называют "Город Юности". Сегодня город является одним из крупнейших промышленных центров Дальнего Востока. |

|

|

|

|

|

|

Самый старейший город нашего края, основанный в 1850 году как военный пост, расположен в устье реки Амур. Город с интересной историей и непростой судьбой. До 1880 года был областным центром Приморской области, в состав которой входили Сахалин и Камчатка. Затем столица была переведена в Хабаровск. На гербе города изображен орел, символ высоты духа, храбрости, величия, природных богатств края. Кирка с лопатою и рыба указывают на два главных промысла, центром коих почитается город, а именно золотой и рыбный промыслы. | Самый молодой город Хабаровского края был основан в 1958 году, имеет неофициальное название "Город молодых". Своим появлением обязан созданию крупной лесохимической промышленности в Приамурье и строительству целлюлозно-картонного комбината, в то время крупнейшего на Дальнем Востоке. В настоящее время одним из градообразующих предприятий является крупнейший в крае завод по переработке драгоценных металлов. Герб города отражает природно-климатические особенности района. Дальневосточный аист символизирует благоразумие, чистоту и постоянство. Двойной волнообразный пояс символизирует реку Амур и его протоки. |

| Город Хабаровского края, расположенный на берегу Татарского пролива. Основан в 19853 году и длительное время являлся одной из баз Тихоокеанского военно-морского флота. Город является конечным восточным пунктом Байкало-Амурской магистрали. В недавнем прошлом город был главной рыболовецкой судоремонтной базой и портом в Тихоокеанскую зону. Корабль в гербе - символ легендарного фрегата "Паллада", который был затоплен в бухте, чтобы он не был захвачен англо-французской эскадрой, символизирует мужество и отвагу. Восьмиконечная звезда - аллегория знака "Роза ветров" символизирует мореплавание, устремленность в достижении целей. | Самый южный город Хабаровского края, возник в 1895 году при строительстве северного участка железной дороги как казачий поселок. 1938 году поселок преобразован в город с сохранением прежнего названия.До войны город по праву считался городом железнодорожников. Через город проходит Транссибирская магистраль Москва – Владивосток. Название города совпадает с названием реки, на которой он расположен. В переводе с языка коренных народов означает «старший брат». Герб города представляет собой овал, на котором изображены элементы орнамента славянской культуры. Ели на фоне восходящего солнца означают богатство хвойного и лиственного леса, эмблема железнодорожников - что через город проходит железнодорожная магистраль. |

|

|

|

|

|

|

Город, расположенный на Транссибирской железнодорожной магистрали, был основан в 1984 году как крестьянский поселок. В этом же году на станции был построен первый деревянный вокзал и станция стала носить имя начальника строительства Уссурийской железной дороги, такое название город носит по сей день. Статус города присвоен в 1951 году. Город развивался, главным образом, как центр лесной промышленности. Символика герба: Озеро с лотосом - природная достопримечательность Вяземского района.Золотые колосья спелой пшеницы отражают наиболее значимую отрасль в районе - сельское хозяйство. Дубовая ветвь символизирует заготовку и переработку леса. |

|

Приложение 9

Задание "Заповедники Хабаровского края"

|

Заповедник образован в 1997 г. Называют его "Птичий перекрёсток", так как через его территорию пролегают важнейшие в Приамурье миграционные пути птиц и млекопитающих. Заповедная территория включена в Список водно-болотных угодий международного значения. Находится в Амурском и Нанайском районах Хабаровского края. Состоит из одного участка площадью 103,6 тыс. га. На территории заповедника обитает 18 видов птиц, внесенных в Красную книгу России. | Этот старейший заповедник Хабаровского края называют "Зеленый островок". Создан он в октябре 1963 года. Его площадь «всего» 45 тыс. га. Однако еще первых исследователей юга Дальнего Востока поражала необычайно высокая концентрация биологического разнообразия на отрогах хребта Большой Хехцир. Здесь на небольшом участке как будто неведомая сила собрала все природное богатство Уссурийской тайги. На заповедной территории встречаются колонок, кабарга, гималайский медведь. Есть на Большом Хехцире и тигры. В водоемах обитает редкая рептилия – дальневосточная мягкотелая черепаха. В заповеднике обитает самая крупная в российской фауне дневная бабочка - парусник Маака. Особую значимость заповеднику предает его нахождение вблизи крупного города. С одной стороны, заповедник сохраняет островок первозданной тайги на пороге бетонной цивилизации, а с другой – дает жителям и гостям Хабаровска прекрасную возможность общения с дикой природой. |

|

|

|

|

|

|

Заповедник был образован в 1963 году, расположен близ индустриального центра - города Комсомольска-на-Амуре. Под охраной здесь находиться большое множество животных и растений. Среди них Тис остроконечный - самое долгоживущее растение, возраст которого может достигать 800 лет! Здесь обитает гималайский белогрудый медведь, амурский лесной кот и кабарга. В устье реки Горин имеется много видов водных птиц - дикуша, черный аист, белоплечий орлан, мандаринка, сапсан, которые занесены в "Красную книгу России".

|

Этот заповедник создан в 1994 году для охраны амурского тигра, нерестилищ лососевых рыб и лесов северного Приморья. Заповедник расположен в северо-восточной части хребта Сихотэ-Алинь, в бассейне р. Ботча в 120 км южнее города Советская Гавань. Общая площадь заповедника равна 267 тыс. га. Из самых знаменитых обитателей – амурский тигр. Заповедник является самым северным местом, где обитает вид, находящийся под угрозой исчезновения. Символ заповедника – краснокнижная уточка-мандаринка. Именно тут соседствуют представители южной флоры и северные эндемики.

|

| Заповедник создан в 1987 г. в отрогах Буреинского хребта для охраны уникальных ландшафтов северной тайги. Заповедник находится в Верхнебуреинском районе на стыке Сибири и Дальнего Востока, благодаря чему здесь наблюдается особо высокое разнообразие животных и растений. Рельеф заповедника является типично горным. Достопримечательностью заповедника является хребет Дуссе-Алинь–один из красивейших горных массивов Дальнего Востока. Удаленность и труднодоступность здешних мест позволили сохраниться первозданной дикой природе. В отрогах хребта расположено множество озер, окруженных живописными скальными цирками. Здесь также имеются водопады и порожистые горные ключи.

| Заповедник создан в 1990 году с целью сохранения и изучения горно-таежных лесов и лиственничников и является самым крупным на Дальнем Востоке. Территория заповедника расположена в Аяно-Майском районе Хабаровского края, на побережье Охотского моря, охватывая хребет Джугджур, который делит территорию заповедника на две совершенно не сходные части. Также в заповедник входит часть акватории Охотского моря и несколько островов. Территорию заповедника можно охарактеризовать как горную страну с преобладанием хребтов. Из суровых млекопитающих здесь можно встретить рысь и бурого медведя. С горных вершин на вас будут гордо смотреть снежный баран и альпийский конек. В Красной книге оказался сивуч.

|

Приложение 10

Задание "Коренные народы Хабаровского края"

|

Коренной малочисленный народ Хабаровского края, исторически проживают в среднем течении реки Амур, по рекам Сунгари и Уссури. Название народа растолковывается как "человек земли".Основными традиционными занятиями являются рыболовство, охотничий промысел, собирательство. Это их кормило, одевало, помогало обеспечивать семьи всем необходимым. Ведут оседлый образ жизни в традиционных селениях. В пищу употребляют главным образом рыба, которую они вялят, сушат, солят. Любимое блюдо - тала, приготовленная из свежей рыбы. Для изготовления одежды использовали рыбью кожу, шкурки пушных зверей, выделанную кожу копытных животных, ткани различных видов, шелк, парча. Зимняя одежда изготавливается из шкур и меха диких и домашних животных, пуха птиц. | Один из самых малочисленных народов Хабаровского края.Самоназвание переводится, как «береговой», прибрежный». Связано с местом расселения народа в бассейне реки Амгунь. Народ делился на две группы. Верховские, селившиеся в верховьях Амгуни. Основное занятие — охота, рыболовство на втором месте. Жили в конических берестяных чумах, переносимых на места кочевок. Зимой устанавливали полуземлянки с двускатными крышами, отапливаемые костром. Разводили оленей, использовавшихся для передвижения. Низовские, селившиеся в низовьях Амгуни. Основное занятие — рыболовство, второстепенную роль играла охота, в том числе на морских животных. Зимнее жилище — добротная изба из толстых бревен с пазовым креплением, напоминавшая русских сруб. Для передвижения, перевозки грузов использовали волокуши и нарты, запряженные собаками, которых в каждой семье насчитывалось до десяти. |

|

|

|

|

|

|

Раньше этот народ называли - гиляки.Самоназвание этого коренного народа можно определить как «здешний человек" .Территория проживания — низовья Амура и остров Сахалин. В Хабаровском крае наиболее компактно проживают близ устья Амура в Николаевском районе, некоторая часть — в Ульчском районе. Люди не занимались земледелием. Тысячами лет основой жизни им служил рыболовный и морской зверобойный промыслы. С июня ловили мелкую рыбу типа корюшки, потом — более крупную: горбушу, кету, осетра. В начале осени мужчины промышляли китом, ближе к октябрю охотились на нерпу. Женщины в этот период заготавливали ягоды, съедобные коренья и лекарственные травы. О происхождении этого народа ученые ведут яростные споры, а их язык не похож ни на один другой язык в мире. | Историческая зона обитания народа занимала территории от реки Ботчи до залива Де-Кастри, захватывая склоны дальневосточного Сихотэ-Алиня. Сегодня большинство представителей народности проживает преимущественно в Советско-Гаванском и Ванинском районе (притоки и низовья реки Тумнин).По народным представлениям, Земля - это огромная лосиха, имеющая восемь ног, хребет ее - цепь гор, шерсть - деревья, пух - трава и кустарники, паразиты в шерсти - звери, а вьющиеся вокруг нее насекомые - птицы.Основные занятия — охота на копытных, пушных, морских зверей, птиц, рыболовство, собирательство. На нерп и сивучей охотились с гарпунами, рыбу ловили крапивными сетями, ловушками, острогами. Использовали примитивные лодки-долбленки, большие деревянные лодки, управляемые шестами, веслами, парусами. Священным морским животным считалась косатка. |

| Знаменитый исследователь Владимир Арсеньев называл этот народ «лесными людьми», носители богатейшей многовековой культуры таёжных охотников и предпочитали жить в лесу – на предгорье Сихотэ-Алиня. Сегодня основной точкой заселения на территории Хабаровского края является район имени Лазо. Традиционное хозяйство - охотаи рыболовство,из животных разводили лишь собак, которых впрягали зимой в нарты.Наиболее древним и любимым видом промысла была гоньба (преследование животного на лыжах по глубокому снегу или весеннему насту). В древности народ верил, что земля лежит на спине огромного дракона, покоящегося на воде.Особо почитали дух огня: очаг мог разводить только мужчина, огонь в нем никогда не должен был потухать. Чтобы соблюсти традицию, при каждом переезде угли от домашнего очага сгребали в опаленную емкость и перевозили с собой на новое место. | Образ жизни народа был оседлым. Некоторые поселения отличаются историей в десятки и сотни лет. Рыболовство — главная отрасль традиционного хозяйства народа. Наибольшеезначение имела добыча проходных лососей. Потребностями их добычи в значительной степени определялось расселение народа — по правому берегу основного русла Амура.Значительное место в хозяйственной жизни занимала охота на морского зверя. Добывали различные виды нерп и сивучей. Охотились на побережье Татарского пролива, куда отправлялись небольшими артелями.Передвигались на нартах, запряженных ездовыми собаками, и лыжах. Собак у них был много. В каждой семье содержали по 2 или 3 упряжки, по 10-12 собак в каждой.Большинство живет сегодня в нижнем течении Амура в Ульчском районе Хабаровского края среди русского населения и других народов в селах Булава, Богородское, Калиновка и др. |

|

|

|

|

|

| Один из самых многочисленных северных народов, сохранивший самобытность и традиционные религиозные верования. До 30-х годов прошлого столетия этот народ был известен, как тунгусы. За многие годы кочевой народ освоил суровые горно-таежные районы Хабаровского края. Охотники, оленеводы и рыболовы издавна кочевали по своим семейно-родовым угодьям, которые охватывают ныне места их компактного проживания. Кочевой образ жизни определил создание предками народа сборно-разборного конического чума.Основной рацион составляла пища из мяса дикого копытного животного, дичи, оленьего молока.Называли «аристократами Сибири» за богатое украшение национальных костюмов. В Хабаровском крае проживают в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском, Охотском районах и районе им. П. Осипенко. | Устаревшее название народа — ламуты, означает буквально «люди моря». Традиционным ареалом проживания в Хабаровском крае было побережье Охотского моря, и территории в районе рек Охота, Улья. В совершенстве освоили оленеводство, охоту, речное рыболовство. Часть населения разводит ездовых псов и держится ближе к Охотскому побережью, где устраивает стада оленей. Для охоты используют копья, луки, ножи, ружья и различные ловушки. Охота ведется верхом на олене, причем если требуется поймать крупную добычу, используют другого оленя, выполняющего роль приманки. Охотникам также помогает специально обученная собака.По природе своей кочевники, они использовали и используют до сих пор соответствующее жилье, которое собирается и разбирается довольно быстро. Носят распашные кафтаны, борта которых обшивают мехом. Швы покрыты неярким бисером у мужчин, а женщины, наоборот, используют бело-голубой, сверкающий на солнце. У кафтана не сходятся борта на груди, поэтому ее защищают от ветра нагрудником, доходящим до колен. К нагруднику мужчина пришивает бахрому, а женщина украшает его бисером. |

Приложение 11

QR-коды для заданий "Города Хабаровского края" и "Заповедники Хабаровского края"

Приложение 12

Расположение магнитов на карте "Города Хабаровского края"

Приложение13

Расположение магнитов на карте " Административное деление Хабаровского края"

Приложение 14

Расположение магнитов на карте "Коренные народы Хабаровского края"

Приложение 15

Расположение магнитов на карте "Заповедники Хабаровского края"

Приложение 16

Расположение магнитов на карте "7 чудес Хабаровского края"

Приложение 17

Расположение магнитов на карте "Хребты и полезные ископаемые Хабаровского края"

Приложение 18

Фотографии работы детей с дидактическим пособием

Приложение 19

Фотографии работы детей с дидактическим пособием

Список используемых источников:

Список используемых источников:

Атлас Хабаровского края. Для общеобразовательных школ. Атлас. - сост. и подгот. к печати ФГУП «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» г. Хабаровск; отв. ред. С.В. Савина. - Х.: Роскартография, 2004. – 34 л.

Атлас Люби и знай свой край. Учебное пособие для учащихся 1-6 классов общеобразовательных школ. – сост. и подгот. к печати ФГУП «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» г. Хабаровск; отв. ред. М.М. Свидерский. – Омск: Омская картографическия фабрика. – издание пятое, обновл. 2019. – 32 л.

Историко-географический атлас Хабаровский край. Атлас. – сост. и подгот. к изд. ФГУП «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» г. Хабаровск; гл.ред. Т.Н. Гайфулина.- Х.: Роскартография, 2008. – 176 л.

Твой родной край. Книга для внеклассного чтения младших школьников Хабаровского края. Сост. А.Е. Тихонова. – Владивосток: Издательство «Уссури», 1988

Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов севера Хабаровского края» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://akmns-khab.ru свободный – (12.10.2021).

Сайт Хабаровского края. Министерство природных ресурсов Хабаровского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mpr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Ekologiya/Osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/87 свободный - (20.10.2021).

ФГБУ «Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zapovedamur.ru/ свободный – (25.11.2021).

Список используемых источников:

Список используемых источников: