КАРГОПОЛЬСКАЯ

ИГРУШКА

КАРГОПОЛЬСКАЯ ИГРУШКА - русский художественный промысел, распространенный в районе города Каргополя Архангельской области. Возникновение промысла Издавна в Торопове, Гриневе, Печникове - деревнях Панфиловской волости Каргопольского уезда, сложился сезонный гончарный промысел на местных красных глинах. Искусство изготовления керамики зародилось на Каргопольской земле ещё в эпоху каменного века. На стоянках Каргопольской неолитической культуры (4 - 3 тыс. до н.э.) найдены обломки глиняной посуды, украшенные ямочно-гребенчатым орнаментом, а также примитивные фигурки, изображающие людей, птиц и животных.

Истоки традиционного гончарного промысла Каргополья уходят в 11 - 13 века, ко временам славянской колонизации края из Новгородских и Ростово-Суздальских земель. Именно в это время здесь впервые появляется посуда, изготовленная на ручном гончарном круге, и те характерные формы сосудов, которые практически без особых изменений дошли до 19 века. Сведения о гончарстве этого многовекового периода немногочисленны. При археологических раскопках на соборной площади г. Каргополя найдено большое количество обломков средневековой глиняной посуды, свидетельствующих о значительных масштабах и высоком уровне керамического производства. Источник: http://www.perunica.ru/chistiy_ist/1190-kargopolskaya-glinyanaya-igrushka.html

Как и все крестьяне, каргопольские гончары пахали землю, растили на ней хлеб, держали скот. И лишь в свободное от сельскохозяйственных работ время садились за гончарный круг. Изготовление посуды давало дополнительные средства к жизни. За зиму гончар производил от 200 до 800 горшков, а его годовой заработок составлял 14 - 15 рублей (цена 1 горшка до 12 копеек). В промысле работали и мужчины, и женщины, им помогали дети лет с 8 - 9. Делали посуду разных размеров, форм и названий: горшки, кринки, корчаги, латки, квашни, роговики, рукомои. Из остатков глины "стряпали" величавых баб, домашнюю живность, лесное зверье, звонкоголосых уточек-свистулек, особо любимых детворой. Свои изделия панфиловские горшечники продавали на местных ярмарках, развозили по ближайшим деревням, продавали их и в Каргополе.

Конкретные сведения о развитии гончарства на Каргополье относятся лишь к 19 - началу 20 в.в. Историко-краеведческие публикации и статистические отчеты по кустарной промышленности упоминают о существовании этого промысла в 8 волостях Каргопольского уезда. Наибольшее развитие он получил в деревнях Панфиловской волости, в окрестностях села Печниково. В 1902 году здесь работало на дому 43 гончара, из них 30 человек в деревнях Гринево, Олеховская, Огнево и Ананьино. ТЕКСТ НА СЛАЙДЕ.

"Гончарный ряд на каргопольской ярмарке располагался посреди площади, под самой соборной колокольней. Его можно было узнать без ошибки по переливчатому свисту незатейливых глиняных утушек, что служили мастерам и как превосходная реклама. Какой ребенок не притянет к прилавку родителя: "Купи, тятя, коня!" А заодно с копеечной "бобкой", глядишь, и новая крутобокая квашня в дом просится.

Игрушку, конечно, наказывали беречь, да только редко она доживала в целости до следующей ярмарки. Впрочем, ребенок может играть даже с поленом, замотанным в тряпочку, и с конем без ноги. Быстро стирались и самодельные краски: мел, сажа, синька, а то и скобленая ржавчина. Поэтому красили лишь ее "фасад", наводили простой узор: точки, черточки, кресты, круги с крестом внутри, либо вписанные один в другой концентрические окружности с синей точкой в центре."

Самые ранние сведения о каргопольской глиняной игрушке относятся к 70 годам 19 века. В каталогах предметов, поступивших в Олонецкий музей с 1871 по 1884 г.г., упомянуты детские глиняные игрушки из деревни Шалга: мужик, женщина, лошадь, корова, бараны и олень. В настоящее время в музейных собраниях сохранились лишь единичные экземпляры старой каргопольской игрушки.

"Берегиня" - знак Земли

Образ женщины связан с важнейшей обрядовой темой, слитой с образами животворящих сил "матери-сырой земли" и солнца. Земля для крестьянина была словно живое существо. Она "засыпала" на зиму и "присыпалась" от горячих лучей солнца. Пила воду и родила урожай, нежно, по-матерински заботилась о людях: кормила, поила и одевала их, сохраняла от бед. И в глазах народа была она чистой и светлой. Поэтому фигурки глиняных каргопольских баб закрашивались белой краской.

Слепленная из глины баба с головой, увенчанной "солнцем", воздетыми к небу руками и сидящими в них птицами, которые символизируют моление "матери сырой земли" о вешних лучах солнца, о свете и тепле, так необходимых для её плодородия. Птицы издавна считались в народе предвестницами тепла и весны. Своим громким щебетом они "прогоняли" с земли силы тьмы, несли свет, радость и счастье.

Роспись по подолу глиняных "баб" словно борозды вспаханной нивы. В центре орнамента знак солнца или знак проращенного зерна. Также в росписи используются растительные знаки, знаки дождя. Белоснежная женская фигурка будто вырастает из земли, являя собой образ космический: она-и само распаханное поле, засеянное семенами, и свет, разливающийся над ним. Источник: http://www.perunica.ru/chistiy_ist/1190-kargopolskaya-glinyanaya-igrushka.html

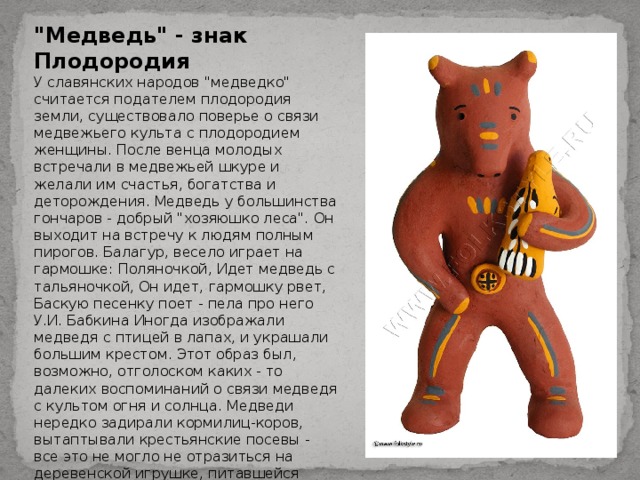

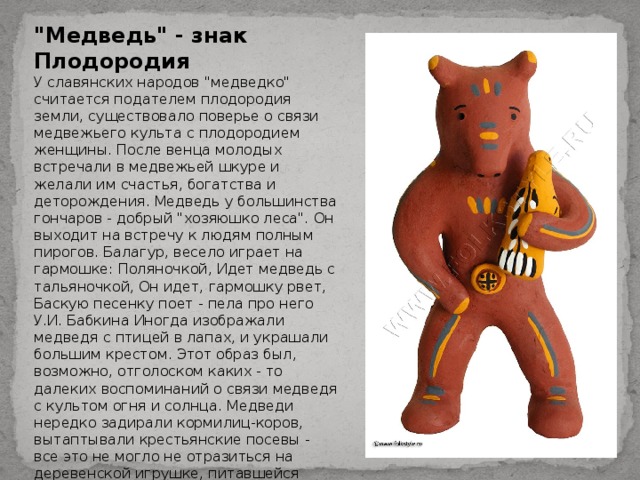

"Медведь" - знак Плодородия

У славянских народов "медведко" считается подателем плодородия земли, существовало поверье о связи медвежьего культа с плодородием женщины. После венца молодых встречали в медвежьей шкуре и желали им счастья, богатства и деторождения. Медведь у большинства гончаров - добрый "хозяюшко леса". Он выходит на встречу к людям полным пирогов. Балагур, весело играет на гармошке: Поляночкой, Идет медведь с тальяночкой, Он идет, гармошку рвет, Баскую песенку поет - пела про него У.И. Бабкина Иногда изображали медведя с птицей в лапах, и украшали большим крестом. Этот образ был, возможно, отголоском каких - то далеких воспоминаний о связи медведя с культом огня и солнца. Медведи нередко задирали кормилиц-коров, вытаптывали крестьянские посевы - все это не могло не отразиться на деревенской игрушке, питавшейся особенно в последнее время, впечатлениями современной мастеру деревенской жизни. Так нашли здесь место и сцены борьбы мужика с медведем.

"Олень. Лось. Баран " - знаки Неба Об олене сложены былины, песни и предания, где рассказывалось, что копыта у него серебряные, а рога "красна-золота" и освещал он ими все вокруг. Шерсть оленя бурая (коричнево-красная), почему, в частности, он и был одним из древних образов солнца. И, возможно, в память об этом каргопольским глиняным оленям, лосям и баранам ставили на боках большие буро-красные круги, (либо золотили), которые символизировали бесконечный бег солнца. С ними было связано представление о довольстве и благе, а само слово "рогато" значило на Севере жить в изобилии и богатстве. То же сулил людям и образ барана-солнца, потому-то, верно, и сложенный в снопы урожай овса - одной из плодородных в Каргополе культур - называли "бараном".

"Полкан " - знак Солнца Полкан, огромный и добрый богатырь, защитник людей от сил зла. Он наполовину бравый генерал: грудь у него крепкая, лицо круглое с большой окладистой бородой, а туловище-как у коня, и на ногах копыта. На груди Полкана-лучистое солнышко. Жило в народе представление о солнце в виде красного юноши, оттого и в русских сказках всадник на белом или рыжем коне символизировал день и солнце. Бородатый Полкан с лучистым солнцем на груди яркий образ Ярилы-бога Солнца. В те далёкие времена любого рослого мужика могли назвать Полканом.

Для того чтобы земля дала обильный урожай, перед посевной выбирали в деревне "богатыря-Полкана", тормошили и "роняли" его на землю, пели обрядовые песни. Таким же крепким, полным сил и здоровья выбирали и засевальщика. За день до посева он парился в бане, ведь потом мыться ему уже нельзя, иначе в колосьях будет "бель" - пустота. В ночь перед севом и в продолжении всей работы он не должен был спать с женой. Проснувшись, надевал на себя всё чистое, чтобы и всходы были чисты, скидывал штаны и в одной длинной, до колен, рубахе приступал к работе. Человек здесь-образ большого мира, и его поведение или действия оказывают прямое воздействие на природу, на плодородие земли. Полкан в каргопольской игрушке - это образ неодолимо могучего богатыря.

"Тяни-толкай " Фигурка тяни-толкая сосотоит из двух коней - черного и белого. Конь (комонь, клюся, тарпан) - одно из самых почитаемых у славян животных. Белые и рыжие кони считались посланниками тепла, солнечного света и всякого блага. Если светлый конь олицетворяет собой радость солнечного света, то конь черный несет саму Смерть. Всадник на коне - символ сам по себе многогранный, а тем более всадник на тяни-толкае, олицетворяющий собой постоянную борьбу между светлой и темной сторонами человеческой души.

Примеры росписи Каргопольской игрушки.

ЗНАКИ СОЛНЦА

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Создание игрушки - Полкан