Группа Т(С)–23-02, 25 декабря 2023 года

Занятие по рабочей программе №15

Дисциплина: ОП.01 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности»

Раздел 1. Профессиональная деятельность и информационное обеспечение профессиональной деятельности

Тема: Практическая работа №9. Компьютерная графика.

Цель занятия: Дидактическая:

сформулировать представление студентов о компьютерной графике;

выяснить назначение применения ППО во время выполнения работы;

определение некоторых требований безопасности после окончания работы;

углубить и закрепить знания по дисциплине «Информационное обеспечение профессиональной деятельности».

Воспитательная:

развивать коммуникативные способности;

развивать аналитические способности;

развивать творческий подход к процессу обучения.

воспитывать самостоятельность, дисциплинированность;

стимулировать студентов к изучению дисциплины;

побуждать к формированию активной жизненной позиции;

прививать уважение и любовь к будущей профессии.

Вид занятия: практическая работа.

Тип занятия: обобщение и систематизация знаний.

Форма проведения занятия: репродуктивная и эвристическая беседа.

Междисциплинарные связи:

Обеспечивающие Математика, Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности.

Обеспечиваемые

Информационные технологии в профессиональной деятельности, и др.

Методическое обеспечение: опорный конспект.

Литература:

Сидоров, В. Д. Аппаратное обеспечение ЭВМ : учебник для студ. учреждений нач. проф. образования / В. Д. сидоров, Н. В. Струмпэ. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 336 с., стр. 14 – 25

Электронный учебник по информатике и информационным технологиям - http://www.ctc.msiu.ru/

Портал электронного обучения - http://www.e-learning.by/

ХОД ЗАНЯТИЯ

Ознакомление с темой, целью и планом занятия.

Тема: ПР №9. Компьютерная графика.

Цель: При выполнении работ на компьютере соблюдать требования инструкций по охране труда.

Приобрести опыт установки, изучить этапы установки прикладного программного обеспечения, научиться настраивать и работать с прикладным программным обеспечением.

ПЛАН

Что такое МАШИННАЯ ГРАФИКА?

Основные задачи машинной графики.

Изображения, растровая графика.

Изложение и изучение нового материала, практическая работа.

ЛИТЕРАТУРА: [3], стр.

1. Что такое МАШИННАЯ ГРАФИКА?

Машинная графика – computer graphics – в последнее время на русском обычно используется перевод термина как "компьютерная графика". Этот сначала слэнговый термин в настоящее время проник и в язык узких специалистов. Прежде всего, обратимся к словарю ISO (International Organization for Standardization) и прочтем толкование, что машинная графика – это методы и средства для преобразования данных в (и из) графические изображения посредством компьютера.

В данном определении намеренно выделены:

данные,

графические изображения,

компьютер.

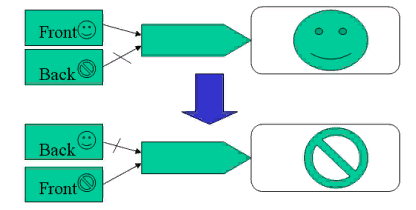

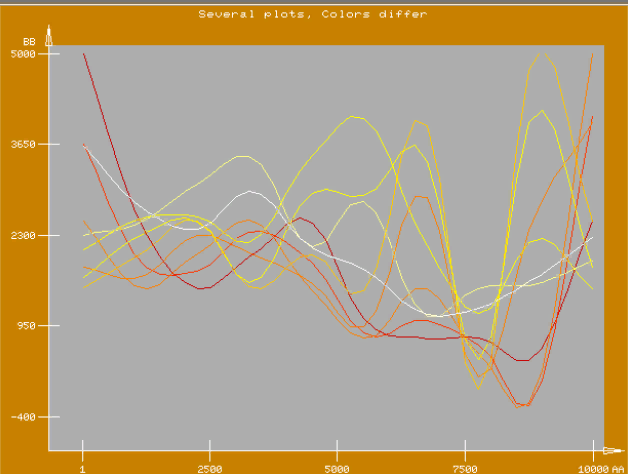

Рис. 1. Основные классы задач компьютерной графики

Последнее относится к слову "машинная", на языке оригинала – "computer". Мы же обратим внимание на "данные" и "графические изображения". В зависимости от того, что является исходным, а что результатом, можно выделить три основных класса задач, решаемых машинной графикой, исходя из такого широкого определения, см. рис. 1.

Иллюстративная машинная графика. Этот класс задач характеризуется наличием данных, описывающих изображаемый объект. В лучшем случае это формальная модель, в худшем – некоторое эмпирическое представление, на основе которого осуществляется генерация картины. Отметим, что описание модели отображаемого объекта намного компактнее, чем картинная информация.

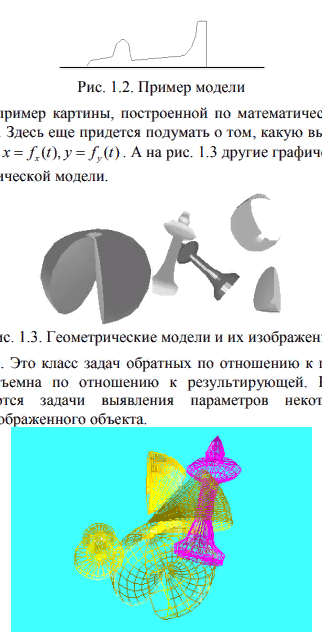

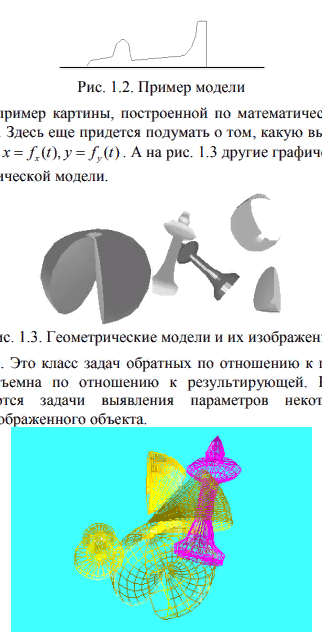

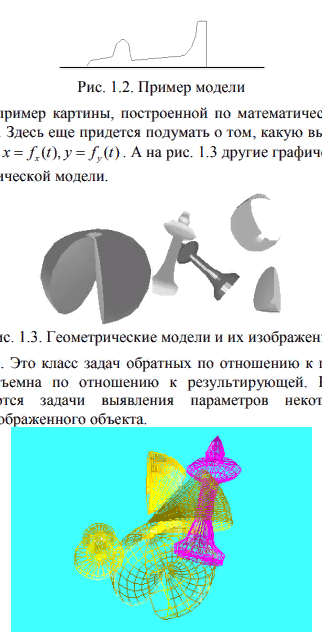

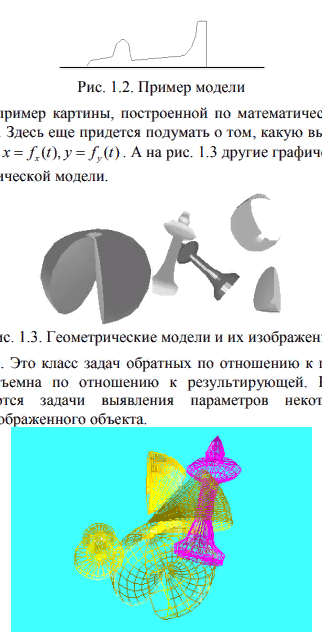

Рис. 2. Пример модели

На рис. 2 приведен пример картины, построенной по математической модели объекта, – поверхности вращения. Здесь еще придется подумать о том, какую выбрать математическую модель: y f (x) или x = fx(t ), y = fy(t). А на рис. 3 другие графические представления на основе той же математической модели.

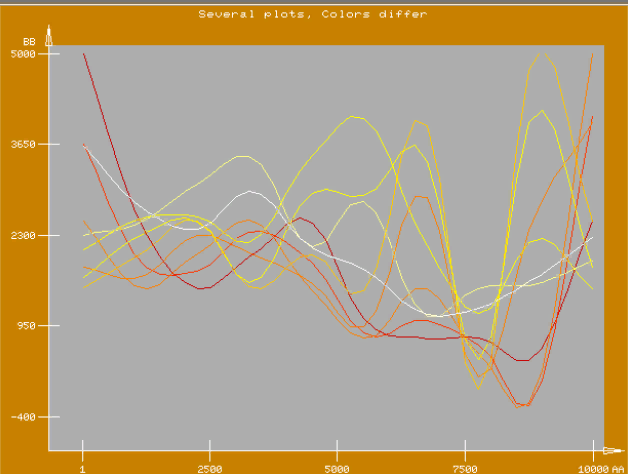

Рис. 3. Геометрические модели и их изображения

Распознавание образов. Это класс задач обратных по отношению к первому, здесь входная информация более объемна по отношению к результирующей. На основе картинного представления решаются задачи выявления параметров некоторой предполагаемой формальной модели изображенного объекта.

Рис. 4. Другой способ изображения

Очевидно, что совершенно разные алгоритмы должны разрабатываться для распознавания объектов, представленных на рис. 3 и рис. 4.

Обработка изображений. На входе и выходе данные одного типа – картины. При решении этих задач все равно подразумевается наличие формальных моделей изображенных объектов, что позволяет производить те или иные преобразования (обычно улучшение) картин.

Все три класса задач – все три области широкого определения машинной графики по ISO – действительно имеют много общего, например, формальные модели объектов. Разное использование этих моделей, различия в критериях при решении задач и т.п. привели к тому, что эти три направления исторически рассматриваются как самостоятельные дисциплины.

Под термином "машинная графика" сначала понимались задачи первого типа, т.е. генерация картин по описанию, находящемуся в памяти ЭВМ. В качестве примера приведем еще одно (более узкое) определение: машинная графика – это изображение картинной информации, генерируемой ЭВМ и человеко-машинное взаимодействие, которое может модифицировать это изображение.

Последнее определение можно назвать "более техническим". С другой стороны, в нем содержится достаточно информации, чтобы понять о задачах решаемых иллюстративной и интерактивной машинной графикой. В дальнейшем, в пределах данного курса, говоря "машинная (или компьютерная) графика", будем иметь в виду именно такой контекст.

В последнем определении мы "потеряли" понятие "формальное описание объекта". Здесь необходимо сделать следующее замечание. Формальные и/или математические модели объектов различной природы при представлении их машинными структурами данных могут совпадать. Поскольку любое формальное описание объекта, т.е. модель объекта, в ЭВМ представляется некоторыми машинными структурами данных, то мы оставляем часто за пределами нашего рассмотрения представление (моделирование) объектов структурами памяти в ЭВМ. И акцентируем внимание на графическом представлении машинных структур данных как средстве качественного анализа исходных моделируемых объектов.

Рис. 5. Графическое представление 1: график в декартовой системе координат

Машинная графика получила мощную поддержку в своем развитии, благодаря:

Задачам визуализации и моделирования, проектируемых и реальных объектов в Системах Автоматизированного Проектирования (САПР);

Задачам визуального анализа и геометрического моделирования абстрактных математических объектов и объектов, возникающих при математическом моделировании физических процессов и явлений, т.е. исходя из нужд Систем Автоматизации Научных Исследований (АСНИ);

Требованиям рекламы, кинематографии и компьютерных игр.

2. Основные задачи машинной графики

Принято следующее разделение задач на группы:

Методы графического представления машинных объектов.

Алгоритмы преобразования машинных объектов в изображения.

Языки описания изображений.

Программные системы машинной графики.

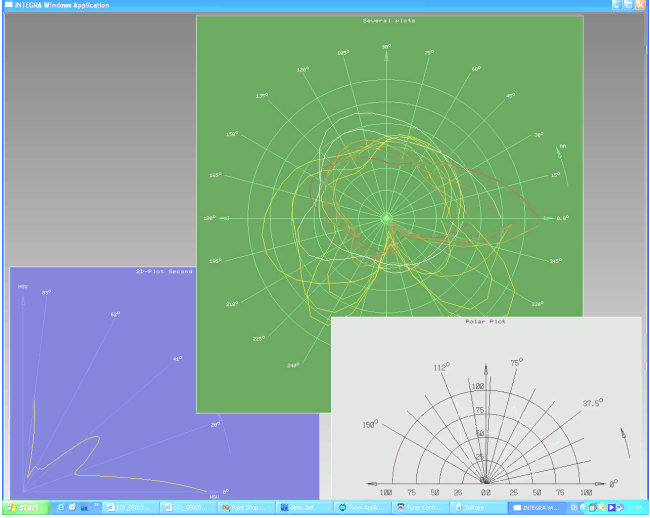

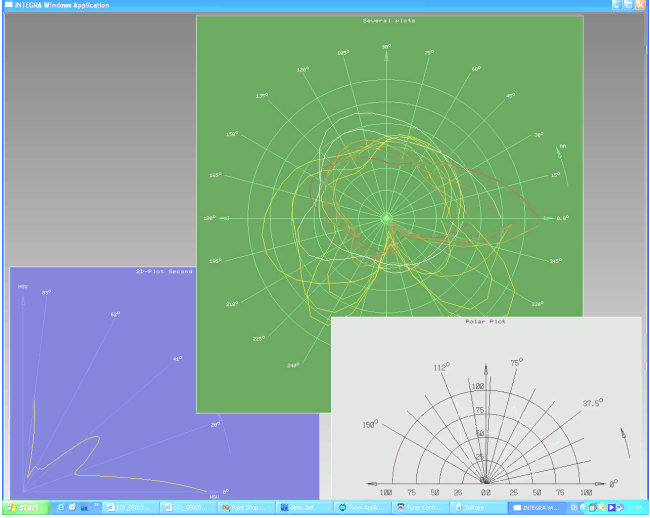

Рис. 6. Графическое представление 2: график в полярной системе координат

2.1. Методы графического представления машинных объектов

В принципе, метод графического представления данных основывается на некоторой модели, из которой эти данные были получены. Оказывается, что для многих моделей используются одни и те же машинные представления – структуры данных. Например, модель М1 описывается массивом чисел, и модель М2 – таким же массивом, а графические представления разные, и сложились они традиционно. Пусть:

М1 – график в декартовой системе координат – графическое представление ГП1.

М2 – график в полярной системе координат – графическое представление ГП2.

Таким образом, мы в своем арсенале для одномерного массива чисел имеем уже 2 представления. Разработка методов графического представления никак не связана с программированием. Это скорее заказ на программирование. Заказчик показывает вам свою модель, специфицирует ее машинное представление, рисует ее графическое представление и просит разработать алгоритм и программу, которые все это обеспечивают.

3. Изображения, растровая графика

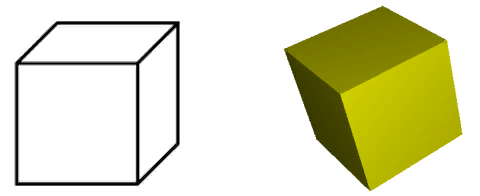

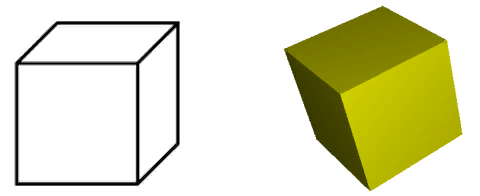

В первую очередь встает вопрос: "Что такое изображение?". На рис. 7. даны два примера изображений.

Рис. 7. Примеры изображений

Обе картинки представляют куб, но совершенно по-разному. Базируясь на правом рисунке на рис. 7 дадим следующее очень общее определение. Если не говорится что-либо иное, то в самом общем случае под изображением мы будем понимать некоторое распределение световой энергии на плоском носителе (фотопленка, бумага, экран монитора и т.д.), когда в каждой точке (x y), для каждой длины волны задано значение E(x,y,). Для динамических изображений – E(x,y,,t), т.е. вводится зависимость от времени. E – непрерывная функция. Тем не менее, в дальнейшем мы удостоверимся в том, что это определение справедливо и для левого проволочного изображения кубика, поскольку определяется изображение, а не то, что на нем изображено.

Компьютерная графика имеет дело с изображениями, хранящимися в памяти ЭВМ, и здесь важную роль начинают играть языки описания изображений. Самые нижние уровни языка базируются на аппаратном решении воспроизведения изображений.

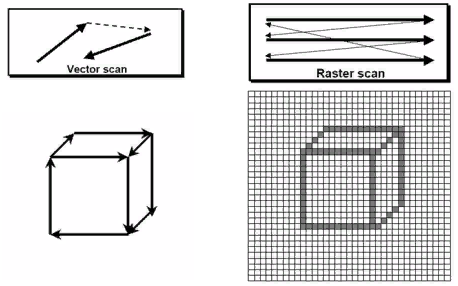

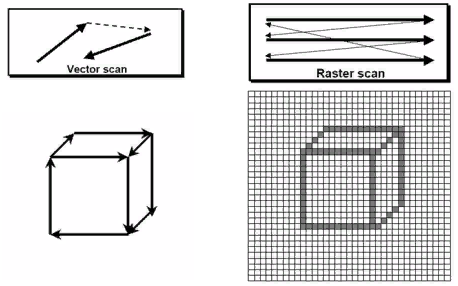

Рис. 8. Векторный и растровый способы отображения

Как правило, координаты точек задаются на некоторой равномерной сетке. Исторически применялись два различных способа для вывода изображений по их описаниям:

Векторный, рис. 8, слева. Изображение строится по опорным точкам примитивов (здесь отрезки), путь луча (или пера графопостроителя) полностью повторяет инструкции дисплея. Множество инструкций, описывающих изображение, называется дисплейным файлом.

Растровый, рис. 8, справа. Изображение представляет собой матрицу или растр из одинаковых элементов, в идеале – квадратиков, которые получили название пикселей (pixel – picture element). Вывод этой матрицы на устройство (экран дисплея или принтер) осуществляется построчно из памяти машины. Подобным образом устроена телевизионная развертка.

Отметим, что в обоих случаях координаты опорных точек не произвольные, а привязаны к узлам некоторой равномерной сетки на плоскости. Исторически векторные дисплеи появились раньше и лишь, потом были вытеснены растровыми. Основная причина этому кроется в дороговизне оперативной памяти: для вывода несложных векторных изображений требовалось хранить значительно меньше информации. Даже для хранения небольшого растра, к примеру, 320×240 с глубиной цвета 1 бит требуется 8 Кб ОЗУ, что на заре развития вычислительной техники порой являлось непозволительной роскошью. С другой стороны для хранения одного отрезка с координатами от 0 до 255 достаточно 4 байт, то есть довольно сложное изображение в 100 отрезков потребует всего 400 байт памяти. Однако со временем память стала более доступна и теперь растровый способ отображения используется практически везде, хотя и добавляет проблемы, которые отсутствовали у векторных дисплеев.

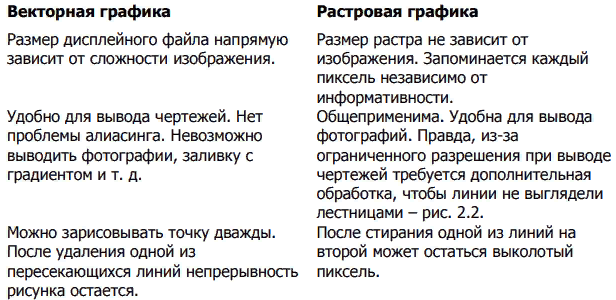

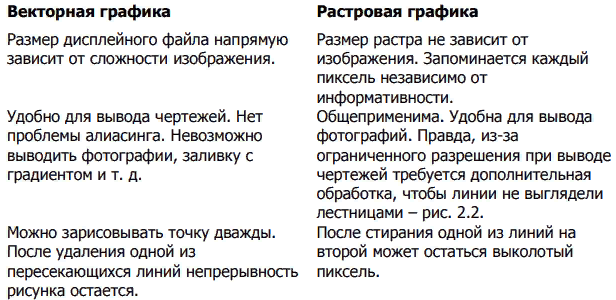

Таблица 1

Сравнение векторной и растровой графики

В связи с тем, что растровая графика более универсальна, можно говорить, что векторная графика для представления изображений на дисплее на современном этапе "умерла", хотя это не означает, что она не используется на более высоких уровнях представления изображений. Далее мы будем рассматривать вывод только на растровые устройства.

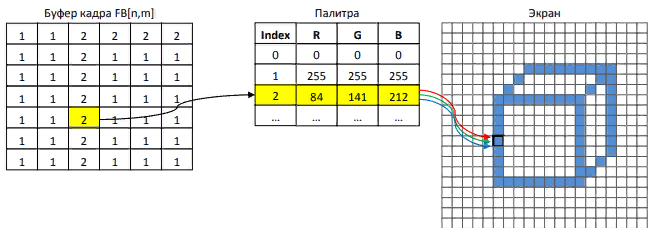

Можно сказать, что изображению – растру на экране – соответствует матрица, элементы которой содержат характеристику цвета соответствующего пикселя растра. Растру NM пикселей соответствует матрица NM значений в памяти машины, называемая буфером кадра (frame buffer). Изменения значений в буфере кадра "моментально" отображаются на экране (если быть точным, то при следующем обновлении, частота которых называется частотой развёртки в настройках видеорежима). Поскольку часто из контекста понятно о чем идет речь, то вместо значения элемента буфера кадра говорят о значении или цвете пикселя. Под значение характеристики цвета пикселя может отводиться 1, 2, 4, 8, 12, 15, 16, 24, 32 и более разрядов. Как правило, в первых четырех случаях для отображения на экране дисплея используется палитра, остальные случаи относятся к так называемым полноцветным дисплеям. Режим использования палитры иногда называется Ramp-mode, например, в DirectX. Часто применительно к растровым изображениям (или просто – к растрам) используется термин разрешение (resolution). Оно косвенно характеризует размер пикселя. Одно и то же изображение может быть представлено растром N1M1 и растром N2M2. Тогда говорят, что первый растр имеет большее разрешение, если N1N2 и M1M2.

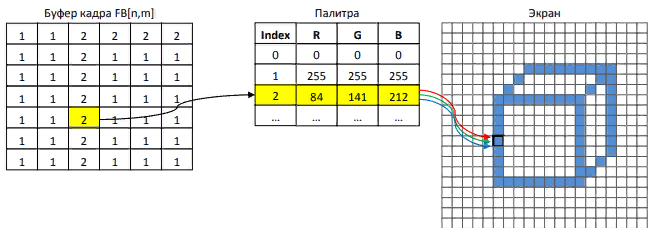

3.1. Дисплеи с палитрой

Рис. 9. Работа дисплея с палитрой

Если для значения цвета пикселя используется от 1-го до 8-ми битов, то максимальное число различных цветов на изображении соответственно от 2-х до 256-ти, значения: 0–1, …, 0–255. В аппаратуре дисплея имеется специальная память под таблицу цветности с аналогичным числом строк (2, …, 256). Эта таблица называется палитрой или LUT (Lookup Table). В каждой ее строке записана характеристика цвета пикселя. В буфере кадра для каждого пикселя хранится не характеристика цвета пикселя, а номер строки палитры.

Тогда работа дисплея по отображению идет по следующему алгоритму:

Переход к отображению очередного пикселя [i, j].

Выбор соответствующего значения из буфера кадра q = FB[i, j].

По q-й строке таблицы цветности формируется цвет на основе записанных в ней значений для красной (R), зеленой (G) и синей (B) электронных пушек.

Сформированный луч подсвечивает пиксель [i, j].

Наличие команд для программирования палитры позволяет на 2-х битовом дисплее воспроизводить любые цвета, но не более 4-х одновременно. Смена значений RGB какой-либо из строк палитры немедленно отражается на экране, например, все красные пиксели становятся синими.

Первые персональные компьютеры выводили растр с однобитовой глубиной цвета без возможности настройки палитры. Существенным шагом вперёд стал графический адаптер CGA, выпущенный IBM в 1981-м году. Он обладал 16 Кб видеопамяти и позволял выводить до четырёх цветов одновременно в режиме 320×200, причём с некоторыми ограничениями палитру можно было настраивать. При более высоком разрешении 640×200 глубина цвета была ограничена одним битом, так как на большее не хватало видеопамяти. Заметим, что при таком разрешении пиксели оказывались прямоугольными — вытянутыми по вертикали. В 1984-м году появился адаптер EGA уже с 64 Кб видеопамяти (более поздние версии с 256 Кб), где палитра могла включать 16 цветов (4 бита). Восьми битная глубина цвета впервые появилась на персональных компьютерах в режиме 320×200 адаптера VGA (1987-й год). Существовали также более экзотические варианты. К примеру, компьютер Commodore Amiga поддерживает режим 6-битной палитры, а некоторые станции Silicon Graphics — 12 бит.

В связи с постоянным удешевлением памяти графические адаптеры с палитрой канули в лету, используются в основном полноцветные режимы. Хотя, необходимо заметить, что для ряда приложений были разработаны даже специальные алгоритмы, которые существенно использовали наличие программируемой палитры.

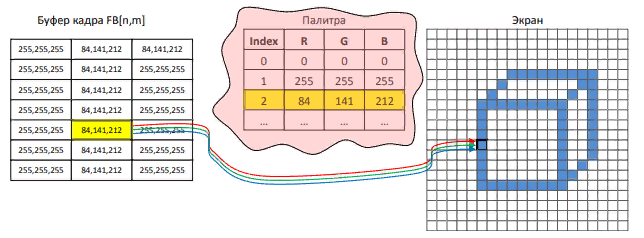

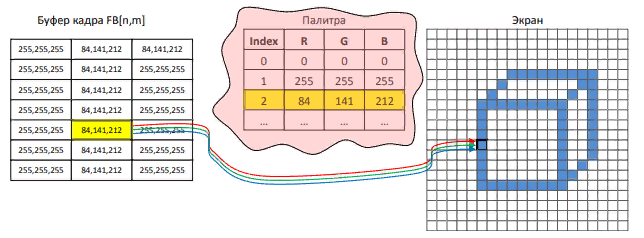

3.2. Полноцветные RGB дисплеи

У полноцветных дисплеев каждое значение в буфере кадра напрямую указывает цвет, которым будет закрашен соответствующий пиксель. Так, например, если значение занимает 15 разрядов, то они распределяются по 5 разрядов на каждый канал цвета – красный, зеленый, синий. Если 24, то по 8 разрядов. На некоторых моделях сотовых телефонов, карманных плееров и КПК использовался 12-битный полноцветный режим.

Рис. 10. Убирается из аппаратуры палитра, но остается в программном арсенале

Работа полноцветного дисплея подчиняется следующему алгоритму:

Переход к отображению очередного пикселя [i, j].

Выбор соответствующего значения из буфера кадра q = FB[i, j].

По значению q формируется цвет на основе записанных в нем значений для красной (R), зеленой (G) и синей (B) электронных пушек.

Сформированный луч подсвечивает пиксель [i, j].

32-х разрядное значение интерпретируется как цвет аналогично 24-х разрядному значению, плюс 8 разрядов отводится под альфа-канал (непрозрачность). Иногда последние 8 разрядов просто не используются. Однако их удобно оставлять, так как цвета выравниваются по 32-разрядным машинным словам, что позволяет эффективно их обрабатывать на низком уровне (к примеру, с использованием инструкций MMX).

Наибольшее число разрядов значения в буфере кадра было изначально аппаратно спроектировано в дисплеях фирмы Silicon Graphics Inc. (www.sgi.com) – 96, которые для каждого пикселя распределены таким образом:

32 разряда: RGB + альфа-канал;

16 разрядов: буфер глубины или z-буфер.

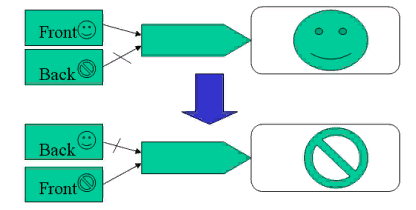

И аналогичные 48 разрядов для дублирующего буфера. Другими словами, аппаратный буфер кадра состоит из двух одинаковых буферов, один из которых – передний – отображается на экране, а второй – задний – не отображается. Такая организация буфера кадра ориентирована на поддержку метода двойной буферизации. Данный метод является основой для программирования динамических изображений или анимаций. Каждый момент времени в пикселе экрана отображается содержимое первых или вторых 48-ми битов.

Суть двойной буферизации в следующем алгоритме:

Очередной кадр фильма формируется в заднем буфере (back buffer).

По завершению формирования кадра производится переключение страниц (page flipping), когда задний буфер становится передним (front buffer), т.е. отображаемым, а передний – задним, т.е. предназначенным для модификации.

Рис. 11. Двойная буферизация

Контрольные вопросы

Где используется компьютерная графика?

Что такое пиксель?

Устройства компьютера для вывода и ввода изображения.

Что является наименьшим элементом изображения на графическом экране?

Как называют сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют пиксели?

Как называется модель цветопередачи? (RGB)

Что такое глубина цвета? От чего зависит? Как она вычисляется?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Изучить теоретический материал по данной теме.

2. Ответить письменно на контрольные вопросы.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В.Михеева, О.И.Титова. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 416 с.

2. Гохберг, Г.С.Информационные технологии : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г. С. Гохберг, А. В. Зафиевский, А. А. Короткин. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 240 с.

3. Сидоров, В. Д. Аппаратное обеспечение ЭВМ : учебник для студ. учреждений нач. проф. образования / В. Д. сидоров, Н. В. Струмпэ. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 336 с.

4. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В.Михеева. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 256 с.

Дополнительные источники:

5. Программа расчетов элементов инженерных систем valtec.prg. Руководство пользователя. VESTA TRADING, 2015. — 35 с.

6. Гук, М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. – СПб. : Питер, 2003. – 928 с.

Интернет - источники:

1. Каталог образовательных Интернет-ресурсов: учебно-методические пособия - www.edu/ru/modules.php

2. Материалы по стандартам и учебникам - http://center.fio.ru/com/

3. Методические рекомендации по оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание информатики - http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/

5. Электронный учебник по информатике и информационным технологиям - http://www.ctc.msiu.ru/;

6. Тесты по информатике - http://www.ege.ru/

7. Дидактические материалы по информатике - http://comp-science.narod.ru/

8. Портал электронного обучения - http://www.e-learning.by/

9. Электронный учебник «Работа с MS Excel» - http://avanta.vvsu.ru/met_supply/381/Index.htm

10. Практикум по MS Excel - http://informatika.delayu.ru/Zadanija/Exceldannye

Преподаватель: Владимир Александрович Волков