СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Статья по теме «Концепция управленческой деятельности в системе образования»

Просмотр содержимого документа

«Статья по теме «Концепция управленческой деятельности в системе образования»»

«Концепция управленческой деятельности в системе образования»

Разработала : учитель русского языка и литературы

МКОУ «Каширская СОШ»

Н.И. Богомолова

Воронеж 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2

1. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 4

1.1. Понятие об управлении и менеджменте 5

1.2. Уровни управления образованием в РФ 7

1.3. Управленческий контроль, как составная часть учебно-воспитательного процесса 9

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 13

2.1. Практика управления образовательной организацией на примере МКОУ «Каширская СОШ» Воронежской области 13

2.2.Эффективность управленческой деятельности в учебно - воспитательном процессе 19

2.3. Воспитание как управление процессом развития личности в общеобразовательной школе 24

3. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 31

3.1.Управление личностью и педагогическим коллективом в учебном заведении 31

3.2.Методики проведения деловой оценки персонала 37

3.3. Методы убеждения в управленческом общении 47

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 58

Приложение 1 62

Приложение 2 64

В педагогической науке и практике все более усиливается стремление осмыслить целостный педагогический процесс с позиции науки управления придать ему строгий научно обоснованный характер.

Управление в образовательной системе закреплено в Федеральном законе"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, в главе III. ст. 26.

Под управлением вообще понимается деятельность, направленная на выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информации.

В условиях происходящих преобразований характер процесса управления обучением, воспитанием и развитием личности стал ориентироваться на конечные результаты, что предполагает поиск путей обновления принципов, методов, содержания управления.

В практике управления учебными заведениями имеются недостатки или нереализованные возможности:

- система управления не всегда была адекватной объекту управления;

- развитие управляющей системы часто отстает от развития учебного заведения;

- мотивационное управление зачастую подменяется административным и др.

Для дальнейшего развития системы образования, необходимо ускорить отмирание старых традиционных структур управления. Нужно серьезно заниматься созданием управленческого информационного банка, обеспечением непрерывного информационного потока на современной технической основе.

На руководителей учебных заведений возложена весьма деликатная функция: практически согласовать, увязать в единое целое реальные противоречивые формы проявления интересов государства, педагогического коллектива, отдельных сотрудников, в том числе и свои личные, а также уметь реализовать в учебно-воспитательной деятельности идеи и находки творчески работающих преподавателей, педагогов-новаторов и ученых.

Проблемы управления всегда были предметом многочисленных философских, социологических, психологических и педагогических исследований. Так, известны теоретические исследования общих проблем управления В.Г. Афанасьева, Д.М. Гвишиани, О.А. Дейнека, Ю.А. Васильева, Ю.А. Конаржевского, В.И. Попович, А. Файоль, Р.Х. Шакурова, А.Н. Хузиахметоваи других. Активно исследовались проблемы управления общеобразовательной школой. Известны работы Е.С. Березняка, В.И. Бондаря, Ю.В. Васильева, Т.С. Кабаченко, Ю.А. Конаржевскогои других.

Целью данной дипломной работы является изучение теоретических аспектов и разработка практических рекомендации в управленческой деятельности и менеджменте общеобразовательной школы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) раскрыть понятия «управление» и «менеджмент»;

2) изучить уровни управления образованием в РФ;

3) рассмотреть управленческий контроль, как составную часть учебно-воспитательного процесса;

4) дать общую характеристику МКОУ «Каширская СОШ» Воронежской области, как современной системы образования;

5) выделить эффективность управленческой деятельности в учебно - воспитательном процессе;

6) обозначить пути управления персоналом общеобразовательной школы, с оценкой деловых качеств персонала и методов убеждения.

Объект исследования – управление деятельностью образовательной организации.

Предметом исследования является концепция управления педагогической деятельностью в МКОУ Каширская СОШ. 1. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 1.1. Понятие об управлении и менеджментеВ управленческой литературе термин «управление» рассматривается с трех позиций. В соответствии с первой позицией "… управление определяется как деятельность (Й. Кхол, В.С. Лазарев, Л.И. Суворов, Г.X. Попов, М.М. Поташник и др.). Так, в свое время А. Файоль рассматривал процесс управления как деятельность по реализации целей организации. Аналогично дается определение и понятия "Управление школой", но в нем фиксируются признаки этой специфической деятельности: функциональный состав (планирование, организация, контроль и руководство), целевое назначение (организованность совместной деятельности участников образовательного процесса и направленность ее на достижение образовательных целей и целей развития школы) и субъекты деятельности (В.С. Лазарев) [38].

Подобные определения являются важными с точки зрения выделения управления как одного из видов социальной деятельности, имеющего в качестве своей цели получение, прежде всего, предметного результата. В них практически не акцентируется внимание на изменение в ходе этой деятельности субъектного опыта участников образовательного процесса. Согласно второй позиции, управление рассматривается как “воздействие” одной системы на другую, одного человека на другого или на группу (В.Г. Афанасьев, Л.Б. Ительсон, О.В. Козлова, М. Майков, А.А. Орлов, Н.С. Сунцов, Н.Д. Хмель, А.В. Филиппов и др.). Для сторонников этой позиции, управление – целенаправленное воздействие субъекта на объект и изменение последнего в результате воздействия или процесс целенаправленных воздействий на другой субъект, также, приводящий к изменению последнего. При таком подходе к управлению слабо учитывается его “субъект-субъектная природа”, поскольку активность признается только за управляющим, а управляемый в данном случае воспринимается как пассивный исполнитель, строго следующий навязанной норме.

Сторонники третьей позиции под управлением понимают взаимодействие субъектов (А.Т. Абрамов, В.Г. Афанасьев, П.И. Третьяков, Т.К. Чекмарева, Т.И. Шамова, Д.В. Юдин и др.). Под взаимодействием в философии понимается сложный многообразный процесс, в котором изменение сторон происходит не просто взаимосвязанно, а взаимообусловленно (А.Н. Аверьянов, Н.И. Жбанкова). Его суть состоит в неразрывности прямого и обратного воздействия, органического сочетания изменений, воздействующих друг на друга субъектов. Кроме того, взаимодействие – целостная, внутренне дифференцированная, саморазвивающаяся система (А.И. Уемов, Б.М. Кедров и др.). Такое понимание взаимодействия, представляющего суть управления, предполагает взаимное изменение управляющих и управляемых.

Толкование школьного управления в последнем варианте в большей степени соответствует реальной управленческой практике.

Мы придерживаемся третьего подхода, в котором управление школой рассматривается как взаимодействие администрации, трудового коллектива, учащихся, родителей, общественности, различных организаций и ведомств по реализации познавательных, воспитательных целей и целей развития учащихся на основе решения кадровых, материально-финансовых, организационных, педагогических и других задач. Решая эти задачи, по сути, мы создаем условия для организации учебно-воспитательного процесса. Менеджмент – это управление, вид профессиональной деятельности по управлению людьми в различных организациях.

В качестве отличительных признаков теории менеджмента от традиционной теории управления школой называют: интенсивную психологизацию управления, личностную направленность управленческой деятельности на основе уважения, доверия к сотрудникам, учета их профессиональных возможностей, создания для них ситуации успеха; переход от вертикальной командно-административной системы к сочетанию горизонтальной и вертикальной систем управления; повышение внутришкольной культуры и персональной ответственности за освоение образовательных стандартов, общечеловеческих и национальных ценностей; включение в управленческую деятельность маркетинга (изучение спроса, потребности населения в услугах образовательного учреждения); ориентацию деятельности учреждения на этот спрос, адресностьдеятельности; активное воздействие на население с целью формирования потребности в услугах данного учреждения [15].

Наряду с менеджментом в управленческую практику стал активно входить педагогический маркетинг.

В нашем исследовании педагогический маркетинг понимается как вид организационно-педагогической деятельности, основанный на интеграции педагогических, экономических и управленческих подходов к созданию целостной системы оказания образовательно-воспитательных услуг населению, обеспечивающий совершенствование качества среднего образования в сельской школе.

1.2. Уровни управления образованием в РФУчебно-воспитательный процесс в учебных заведениях должен строиться на принципе сотрудничества его субъектов. Педагогика сотрудничества – это не просто взаимопонимание, доверительность и взаимная требовательность. Это ориентация обучения и воспитания на конечный результат – хорошо подготовленного, конкурентно-способного специалиста на рынке труда.

Под управлением следует понимать целеустремленную деятельность субъектов всех уровней, направленную на организацию функционирования и развития системы образования.

Само понятие «управление» означает: деятельность органов власти.

В нашей стране сложилась определенная структура управления образованием. В ней выделяются 3 уровня:

1. Муниципальный (местное управление);

2. Субъектов Федерации (региональный);

3. Федеральный (государственный). [15].

Муниципальный уровень охватывает систему дошкольного воспитания, внешкольные и общеобразовательные учреждения всех видов и типов, начальное и среднее профессиональное образование, базирующееся на местном бюджете, а также органы управления образованием на уровне муниципалитета, округа, района, города.

К сфере управления субъектов Федерации относятся учреждения начального, среднего и частично высшего и дополнительного (повышения квалификации) образования, а также курирующие их разнообразные органы управления (департаменты, комитеты, министерства, управления).

К федеральному уровню управления следует отнести частично общеобразовательные учреждения начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, научно-исследовательские организации и хозяйствующие объекты (предприятия по производству технических средств обучения, мебели и др.). Федеральным законом «Об образовании» предусмотрено разграничение компетенции между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации в области образования.

В компетенцию субъектов РФ входит формирование государственных органов управления образованием и руководством ими, назначение руководителей этих органов (по согласованию с федеральными органами управления образованием). Однако этот принцип согласования при назначении руководителя органа управления образованием субъектами Федерации не всегда соблюдаются, что может привести к принятию неадекватных решений и негативным последствиям в развитии образования в регионе. Их можно было бы избежать при условии заключения соответствующих соглашений между Минобразования России и субъектами Федерации.

Объектами управления могут быть биологические, технические, социальные системы. Одной из разновидностей социальных систем является система образования, функционирующая в масштабе страны, края, области, города или района. Субъектами управления системой образования в данном случае выступают Министерство образования и науки Российской Федерации, управления образования края, области или города, а также районные отделы образования.

1.3. Управленческий контроль, как составная часть учебно-воспитательного процессаУчебно-воспитательный процесс не всегда осуществляется по заранее намеченному плану. Иногда возникают непредвиденные обстоятельства, поэтому педагогический контроль позволяет своевременно устранить появляющиеся трудности в ходе учебно-воспитательной деятельности, выявить причины несвоевременного выполнения учебных и воспитательных программ.

В решении этих и многих других вопросов большую роль призван сыграть управленческий контроль, являющийся составной частью учебно-воспитательного процесса и существенно влияющий на его результативность. Среди ученых нет единства в классификации контроля.

Контроль – это одна из основных функций управления, представляющая собой обеспечение достижения целей, поставленных организацией, реализация принятых управленческих решений. При помощи контроля руководство организации определяет правильность своих решений и устанавливает потребность в их корректировке. [21].

Осуществлять контроль – это значит, с одной стороны, устанавливать стандарты, измерять фактически достигнутые результаты и их отклонения от установленных стандартов; с другой – отслеживать ход выполнения принятых управленческих решений и оценивать достигнутые результаты в ходе их выполнения.

Именно результаты контроля становятся основанием для руководителей организации корректировать принятые ранее решения, если отклонения в ходе реализации принятых ранее решений значительны.

Система контроля позволяет выявить те положительные аспекты и сильные стороны, которые определились при осуществлении ее деятельности. Сопоставляя реально достигнутые результаты с запланированными, руководство организации получает возможность определить, где организация добилась успехов, а где потерпела неудачу.

Основными видами контроля являются:

1. Предварительный контроль. Этот вид контроля называется предварительным потому, что осуществляется до фактического начала работ. Основное средство осуществления предварительного контроля – реализация определенных правил, процедур и линий поведения. Поскольку правила и линии поведения вырабатываются для обеспечения выполнения планов, их строгое соблюдение – это способ убедиться, что работа выполняется в заданном направлении.

Если писать четкие должностные инструкции, эффективно доводить формулировки целей до подчиненных, набирать в административный аппарат управления квалифицированных людей, это будет увеличивать вероятность того, что организационная структура будет работать так, как задумано.

2. Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе проведения работ. Чаще всего его объект – подчиненные сотрудники, а сам он традиционно прерогатива их непосредственного начальника. Регулярная проверка работы подчиненных, обсуждение возникающих проблем и предложений по усовершенствованию работы позволит исключить отклонения от намеченных планов и инструкций. Если же позволить этим отклонениям развиться, они могут перерасти в серьезные трудности для всей организации.

Текущий контроль не проводится буквально одновременно с выполнением самой работы. Скорее он базируется на измерении фактических результатов, полученных после проведения работы, направленной на достижение желаемых целей. Для того чтобы осуществлять текущий контроль таким образом, аппарату управления необходима обратная связь.

Обратная связь – это обмен данными о полученных результатах. Простейший пример обратной связи – сообщение начальника подчиненным о том, что их работа неудовлетворительна, если он видит, что они делают ошибки. Системы обратной связи позволяют руководству выявить наличие непредвиденных проблем и скорректировать свою линию поведения так, чтобы избежать отклонения организации от наиболее эффективного пути к поставленным перед ней задачам.

3. Заключительный контроль – фактически полученные результаты сравнивают с требуемыми, либо сразу по завершении контролируемой деятельности, либо по истечении определенного заранее периода времени. [21].

К методам контроля большинство педагогов относят:

- устные проверки (беседа, рассказ, семинар, взаимоконтроль и др.),

- письменные проверки (рефераты, контрольные и самостоятельные работы;

- графические проверки (схемы, чертежи, таблицы);

- практические работы (опыты, лабораторные разработки);

- контроль с применением ТСО.

Содержание контроля должно определять:

- обеспечение качества развития учащихся (студентов);

- достижение уровня обучения и воспитания возрастных групп соответственно стандарту образования;

- обеспечение качества воспитательной системы школы;

- укрепление педагогического коллектива, создание творческой среды учебного заведения. [15].

Средствами контроля могут являться задания или система заданий, направленных на выявление результатов обучения: тесты, диктанты, вопросы для письменных, контрольных и практических работ; дидактические игры…

Результатом такого контроля является оценка знаний учеников, выставление отметок.

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 2.1. Практика управления образовательной организацией на примере МКОУ «Каширская СОШ» Воронежской областиМКОУ "Каширская СОШ" является муниципальным казенным образовательным учреждением общего среднего (полного) образования. Реализует программы начального, основного общего и среднего образования. Учебный процесс в Каширской СОШ строится в соответствии с положением о базовой средней общеобразовательной школе Воронежской области, утвержденным приказом Главного управления образования Воронежской области от 19.08.2003 №491.

Адрес организации: Воронежская область, Каширский район, с. Каширское, ул. Олимпийская,1А

Формирование контингента учащихся идет путем приема в школу детей, проживающих в райцентре, а также детей из других школ. МКОУ "Каширская СОШ" имеет лицензию на право образовательной деятельности регистрационный № ДЛ - 857 от 20 сентября 2016 года и свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № ИН -1961 от 25 марта 2013 года.

Общая площадь школы составляет 4501 (м2). Количество классных комнат 30 с площадью 1640 (м2). Размер учебно – опытного земельного участка вокруг школы составляет 0,5 га.

В школе функционируют 2 учебные мастерские, спортзал площадью 288 м2, столовая. Все учащиеся обеспечиваются горячим питанием. Работают музей и библиотека. Книжный фонд составляет 30509 книг, учебников 13117 штук. В школе организована группа продленного дня. Занятия проводятся в одну смену. В МКОУ «Каширская СОШ» для достижения цели: «Повышение качества обучения учащихся за счет использования и совершенствования современных педагогических технологий» применяются различные средства воспитания, конкретные мероприятия или формы воспитательной работы (беседы, собрания, вечера, экскурсии и т.д.). В образовательном пространстве школы востребованы и активно используются современные высокотехнологичные средства обучения: интерактивные доски, мультимедиапроекторы, система интерактивного опроса, цифровая теле- и видеоаппаратура (Приложение 2).

Школа является инновационной площадкой по реализации ФГОС в ООО, поэтому наряду с традиционными формами и методами обучения используются технологии системно - деятельностного подхода, компьютерные, мультимедийные.

Управление образовательной организацией строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу образовательного учреждения, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. Система управления МКОУ «Каширская СОШ» представляет собой вид управленческой деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательного процесса условий для развития, роста профессионального мастерства, проектирования образовательного процесса.

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества представляемых услуг.

На рисунке 1 представлена структура управления МКОУ «Каширская СОШ».

Формами управления являются педагогический Совет, общее собрание трудового коллектива.

Педагогический Совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение педагогического опыта.

Рисунок 1- Структура управления МКОУ «Каширская СОШ»

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав образовательного учреждения для внесения их на утверждение.

Методический Совет учреждения - постоянно действующий орган управления методической работой педагогического коллектива. Осуществляет методическое обеспечение общешкольного процесса, организует деятельность по повышению профессионального мастерства педагогических работников.

В школе действует общешкольный родительский комитет, классные родительские коллективы, Совет школы, Совет отцов. Они содействуют объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей.

Совет старшеклассников планирует и организует внеурочную деятельность обучающихся.

Курирует работу Совета старшеклассников заместитель директора по воспитательной работе. Направляет работу детей классный руководитель. Административные обязанности среди административных работников – директора образовательного учреждения, заместителя директора по УВР, заместителя директора по методической работе, заместителя директора по ВР обеспечивают режим функционирования и гибкого развития, все члены администрации владеют основными вопросами работы образовательного учреждения, что условлено достаточным уровнем управленческой культуры, владением современными информационными технологиями целостная работа механизма управления, координирования деятельности педагогического коллектива осуществляется через:

-четкое определение уровня управления, их функционала;

-построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития;

-перевод делопроизводства на компьютеризированную основу;

-системность внутришкольного контроля;

-внедрение системного подхода в диагностике состояния учебно-воспитательного процесса.

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет право планировать использование часов школьного компонента, обсуждать программы элективных курсов, занятий внеурочной деятельности, выполнять контролирующие функции.

Участие учителей в заседаниях педагогического Совета предоставляет широкое право в определении и принятии тех или иных решений, а также в их исполнении.

Школа работает в режиме кабинетной системы, которая соответствует требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса; все кабинеты функционально пригодны, оснащение кабинетов соответствуют методическим и санитарно-гигиеническим нормам. Внедрение информационных технологий в школе осуществляется по двум направлениям: непосредственно в процесс обучения - доля обучающихся пользующихся, в соответствии с ФГОС, учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями-100% и в систему управления образованием. Школа использует электронный дневник и электронную систему учета обучающихся. Обеспеченность бесплатными учебниками -100%.

Для внеурочной деятельности используется спортивный зал, многофункциональная спортивная площадка, площадка ГТО, актовый зал, медиацентр (фотостудия, 3-Д принтер, музыкальная студия, школьная типография).

В летнее время на базе образовательного учреждения организуется детский лагерь на 105 человек.

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся. Для обеспечения безопасности школа оборудована внешним м внутренним видеонаблюдением, охранно-пожарной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова полиции, телефонной связью, системой оповещения, огнетушителями.

Одно из главных направлений здоровьесберегающего образования обучающихся - сбалансированное питание. В школе имеется столовая на 200 мест. В 2017 году школьная столовая была капитально отремонтирована. Произведен ремонт отопительной и канализационных систем, системы электроснабжения, произведена замена технологического оборудования, окон, дверей, косметический ремонт пищеблока, обеденного зала и подсобных помещений.

Организовано бесплатное питание для обучающихся 1-4 классов, детей из малообеспеченных семей, юношей допризывного возраста за счет средств муниципального бюджета и за счет внесения родительской платы для обучающихся 5-11 классов. Двухразовое питание получают 269 школьников.

Медицинский кабинет оборудован в полном объеме для обеспечения первой медицинской помощи.

В МКОУ «Каширская СОШ» обучаются дети, проживающие в с.Каширское, с.Коломенское, с.Кондрашкино, с.Мосальское, с.Бирюч. Для организации подвоза детей на занятия образовательное учреждение использует транспортное средство ГАЗ 322121 и ПАЗ 332053-70. Ежедневно в школу подвозятся 77 школьников в возрасте от 7 до 17 лет.

Одним из важнейших фактов, определяющих качество образования, является его кадровый потенциал.

Всего педагогический коллектив насчитывает 35 педагогов. Высшее педагогическое образование имеют 33 педагога. 16 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 16 человек – первую категории.

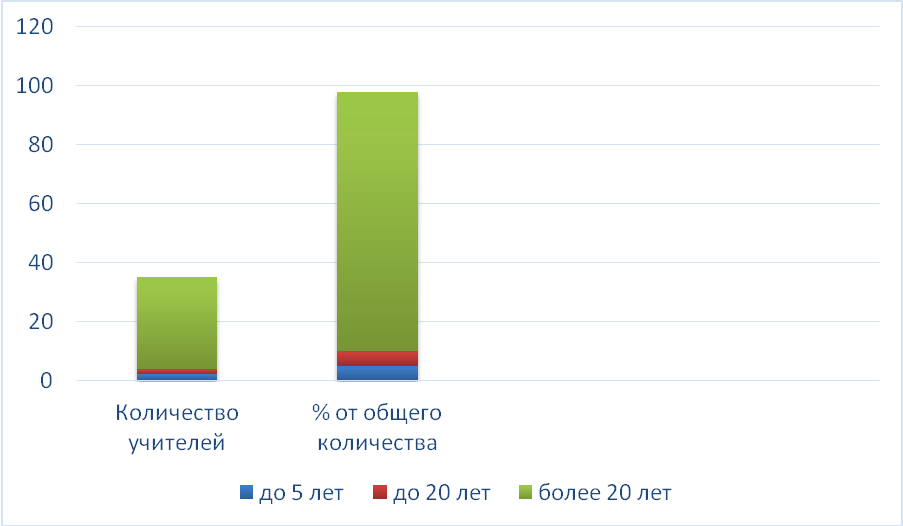

На рисунке 2 и в таблице 1 представлен кадровый потенциал учителей МКОУ "Каширская СОШ", с учетом их стажа.

Рисунок 2 - Педагогический стаж учителей МКОУ "Каширская СОШ"

Таблица 1. Педагогический стаж учителей МКОУ "Каширская СОШ"

| Педагогический стаж | Количество учителей | % от общего количества |

| До 5 лет | 2 | 5 |

| До 20 лет | 2 | 5 |

| Более 20 лет | 31 | 88 |

Педагогический стаж: до 5 лет - 2 человека; до 20 лет – 2 человека; более 20 лет -31 человек.

Методическая работа в 2018 году была направлена:

-внедрение современных образовательных технологий;

-активирование проектно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся;

- совершенствования форм и методов реализации ФГОС НОО, ООО;

-внедрение с 1 сентября 2018 года ФГОС СОО;

-совершенствование физкультурно-спортивных методик по ГТО.

В течение 2018 года 18 прошли курсы повышения квалификации. Основные направления: реализация ФГОС (16 человек) и курсы тьютеров по ГТО (2 человека).

2.2.Эффективность управленческой деятельности в учебно - воспитательном процессеПонятие «эффективный», часто используемое в повседневной практике и теории управления весьма неопределенно. В латинском языке «effectivus» означает действенный, дающий нужные результаты.

Социальная психология и педагогика всегда уделяли особое внимание проблемам управления учебно-воспитательным процессом, так как во все времена, специалисты, чьи способности, знания и навыки формировались в течение обучения, являлись важным фактором социального и экономического прогресса общества.

Эффективность управления – один из главных критериев оценки современного руководителя средних учебных заведений – является актуальным предметом научных дискуссий.

Эффективность управления во многом зависит от качества применяемых решений. Поэтому А.И. Пригожин предложил классификацию управленческих решений, которая бы учитывала, прежде всего, меру вклада субъекта в решение организационных преобразований. Согласно его мнению, все управленческие решения в организации могут быть разделены на два типа. [33].

Первый – жестко обусловленные (детерминированные и слабо зависящие от субъекта решения). К этому типу обычно относят так называемые стандартизированные решения (обусловленные принятыми выше предписаниями и распоряжениями), либо вторично обусловленные распоряжения вышестоящей организации. Этот тип решения практически не зависит от качества и ориентации руководителя.

Второй тип – так называемые ситуативные решения, где качества руководителя накладывают серьезный отпечаток на характер принимаемых решений. К ним относятся решения, связанные как с локальными изменениями в организации (например, поощрения, наказания), так и с изменением механизмов, структуры, целей организации. Инициативное решение обычно рассматривается как выбор альтернативы поведения из нескольких возможных вариантов, каждый из которых влечет за собой ряд позитивных и негативных последствий.

В теории управления широкое распространение получила оценка руководителей по результатам деятельности возглавляемой ими организации. Однако еще недостаточно разработаны такие методики, в которых бы удалось установить потенциал, социальную значимость управленческого труда.

Большинство современных ученых – педагогов (В.Ф. Габдулхаков, Г.И. Ибрагимов, И.Р. Идрисов, В.И. Пискарев, Т.Б. Харисов и др.) считают, что важнейшими показателями оценки управления учебно-воспитательного процесса являются конечные результаты деятельности учебного заведения.

В теории управления образовательными учреждениями наметилась тенденция к разработке и применению комплексных мониторинговых исследований деятельности руководителя.

Мониторинг в системе управленческой деятельности учебного заведения – комплексная система наблюдений, оценки, прогноза, отслеживания изменений уровня развития учащихся и состояния учебно-воспитательной деятельности.

В МКОУ «Каширская СОШ» основными объектами внутренней системы оценки качества образования являются:

-качество образовательных результатов;

-качество реализации образовательного процесса;

-качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.

Таблица 2. Основные объекты мониторинга в МКОУ «Каширская СОШ» для оценки качества образовательных результатов

| Объекты мониторинга качества образовательных результатов | Объекты мониторинга качества реализации образовательного процесса | Объекты мониторинга качества условий |

| 1 | 2 | 3 |

| -предметные результаты обучения; -метапредметные результаты обучения; -личностные результаты; -здоровье обучающихся; -достижения обучающихся на конференциях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; -удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных результатов | -основные образовательные программы; -дополнительные образовательные программы; -реализация учебных планов и рабочих программ; -качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; -качество внеурочной деятельности; -удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) | -кадровое обеспечение; -качество методического сопровождения образовательного процесса; -информационно-развивающая среда; -качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной деятельности; -материально-техническое обеспечение; -психологический климат в школе; -санитарно-гигиенические и эстетические условия; -методическое сопровождение и питание; -использование социальной сферы микрорайона школы; -общественно-государственное управление (Совет школы, педагогический Совет, родительский комитет, Совет отцов). |

Оценка качества образовательных результатов осуществляются в ходе процедуре входного, промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней экспертизы, мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при реализации образовательного процесса на всех уровнях образования, программы развития.

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования используются:

-анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных работ, промежуточной и итоговой аттестации;

-анализ творческих достижений обучающихся;

-анализ результатов внутренних социологических исследований;

-анализ аттестации педагогических и руководящих кадров образовательного учреждения;

-результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в образовательном учреждении.

В таблице 3 представлены результаты ГИА МКОУ «Каширская СОШ» за 2017-2018 учебный год.

Таблица 3. Результаты ГИА МКОУ «Каширская СОШ» за 2017-2018 учебный год

| № п/п | Наименование предмета | Максимальный балл ЕГЭ | Максимальный балл ОГЭ | Количество аттестатов с отличием | Количество медалистов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | Русский язык | 94 | 39 | 5 | 9 |

| 2 | Математика (базовая) | 20 | 26 | ||

| 3 | Математика (профильная) | 62 | - | ||

| 4 | Физика | 57 | 25 | ||

| 5 | Химия | 61 | 33 | ||

| 6 | Биология | 64 | 36 | ||

| 7 | История | 75 | 34 | ||

| 8 | Обществознание | 78 | 35 | ||

| 9 | Литература | - | 20 | ||

| 10 | Информатика и ИКТ | - | 17 | ||

| 11 | Английский язык | 91 | - | ||

| 12 | География | - | 25 |

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования осуществляется на базе данных, отчетов, портфолио обучающихся, итоги рассматриваются на заседаниях педагогического Совета, методических объединений.

К числу результатов деятельности руководителя учебного заведения могут быть отнесены: профессиональные знания, умения, навыки учителей и учеников; создаваемая структура организационных ролей в педагогическом коллективе и педагогическая компетентность сотрудников; оптимальное педагогическое общение и формируемый порядок делового взаимопонимания; социально-психологический микроклимат и восприимчивость коллектива к педагогическим инновациям; организационная целостность и ценностно-ориентированное единство коллектива и т.д.

Мы считаем, что при анализе управленческой деятельности следует оценивать и личность руководителя учебного заведения, и условия его педагогической деятельности, и результаты учебно-воспитательного процесса.

В таблице 4 представлены результаты участия во Всероссийской предметной олимпиаде школьников МКОУ «Каширская СОШ» за 2017-2019гг.

Таблица 4. Результаты участия во Всероссийской предметной олимпиаде школьников МКОУ «Каширская СОШ» за 2017-2019гг.

| Показатели | 2017-2018 учебный год | 2018-2019 учебный год |

| 1 | 2 | 3 |

| Количество участников | 23 | 15 |

| Количество баллов | 2116 | 1834 |

| Количество победителей | 6 | 7 |

| Количество призеров | 17 | 8 |

| Результат муниципального этапа | 1 место | 1 место |

| Результат регионального этапа | - | призер по технологии, призер по физической культуре |

Добыча новых фактов самим учителем, аналитическая их обработка и свой взгляд на профессиональные проблемы являются определенной гарантией для обновления содержания, которая зависит также от структуры и организации собственно системы управления. Постоянная работа над совершенствование методики преподавания, разработка новых заданий к олимпиадам, наставничество оказывает существенное влияние на развитие педагога и способствует взаимному сотрудничеству не только между учителями, но и учениками школы.

В таблице 5 представлены результаты внеурочной деятельности МКОУ «Каширская СОШ» за 2016-2018гг.

Таблице 5. Результаты внеурочной деятельности МКОУ «Каширская СОШ» за 2016-2018гг.

| Количество призовых мест в конкурсах, спортивных соревнованиях, научно-практических конференциях | ||

| Уровень достижений | 2016-2017 учебный год | 2017-2018 учебный год |

| 1 | 2 | 3 |

| Муниципальный уровень | 42 | 38 |

| Региональный уровень | 42 | 37 |

| Федеральный уровень | 4 | 40 |

| Международный уровень | 2 | 0 |

Мы считаем, что останавливаться на достигнутом не следует, школа должна постоянно развиваться, ставить новые цели и достигать новых высот и результатов.

2.3. Воспитание как управление процессом развития личности в общеобразовательной школеВоспитание мы рассматриваем как управление процессом развития личности подрастающего человека через включение его в сложившуюся культуру, социальные отношения и процесс самореализации.

Воспитательную систему школы, как часть системы образования, можно рассматривать и как целостную, открытою, самоуправляемою, организационную, социально-педагогическую систему.

Система – представляет собой множество элементов, находящихся в связях и отношениях друг с другом, образующих определенную целостность, единство [24].

Управлять воспитательной системой значит организовать руководство как минимум тремя процессами, обеспечивающими:

- наличие кадров;

- создание нормативно-правовых, научно-методических и других условий для функционирования воспитательной системы;

- учебно-воспитательный процесс.

Система управления воспитательным процессом школы представляет собой совокупность двух взаимосвязанных подсистем – воспитание в процессе обучения и внеурочная воспитательная деятельность.

Управление, обеспечивающее процесс воспитательной системы, включает кадровое обеспечение и создание условий – методических, материальных, финансовых – для успешного осуществления воспитательной деятельности.

Рассмотрим два варианта построения воспитательных систем. Оба они имеют своим истоком передовой педагогический опыт.

Управление развитием воспитательной системы на основе закономерностей развития коллектива.

1. Первая модель - управления воспитательной системой осуществляется через конкретизацию целей воспитания, расширение ведущих видов деятельности, введение новаций в воспитательный процесс, деятельность социально-психологической службы, обеспечивающей корректировку и совершенствование отношений, расширение взаимодействия со средой.

Опыт многих школ показывает, что любая воспитательная система в своем развитии проходит основные этапы, для каждого из которых характерны специфические задачи, виды деятельности, организационные формы, системообразующие связи.

Первый этап — становление системы. Это сложный и длительный процесс. Он начинается с выявления целей, с выработки главных ориентиров в организации воспитательного процесса, с проектировки коллективных ценностей. Коллектив школы на этом этапе выступает как главная цель системы. В это время коллективность выражается скорее на уровне классов. Чувство принадлежности к коллективу школы свойственно преимущественно активу.

Взаимодействие системы с окружающей средой чаще всего носит стихийный характер. Осознанного и целенаправленного освоения окружающей среды еще нет.

В целом на данном этапе система характеризуется недостаточной прочностью внутренних связей. Поэтому в управлении ею преобладают организационные аспекты. Система пока еще не набрала силу, ее компоненты работают порознь, автономно, еще не достигнуто единство педагогических действий.

Второй этап — этап отработки структуры системы и содержания деятельности коллектива. На этом этапе утверждаются системообразующие виды деятельности, приоритетные направления функционирования системы, идет отработка наиболее эффективных форм и методов. Происходит бурное развитие школьного ученического коллектива и самоуправления в нем, а также межвозрастного общения. Возникают различные временные, одновозрастные и межвозрастные объединения. Одновременно наблюдается ослабление деятельности классных коллективов. Коллективность на этой стадии выражается в желании детей больше времени проводить вместе.

Усиливается внимание к доминирующим видам деятельности и ослабляется к повседневным будничным делам. Наблюдаются перегрузки детей и взрослых общественной работой. В силу этого здесь особенно важны регуляционные процессы.

Педагоги к этому времени, как правило, успевают оценить достоинства упорядоченной воспитательной деятельности в школе. Они начинают осознавать роль взаимной зависимости и взаимной ответственности в достижении общих успехов. Однако педагогический коллектив на этом этапе, как правило, еще не представляет единого коллектива. Общность учителей обычно более статична и консервативна, детский коллектив более динамичен и революционен.

Главная трудность педагогического управления воспитательной системой на этом этапе заключается в согласовании темпов развития этих двух коллективов таким образом, чтобы педагоги не только не стали тормозом в развитии коллектива учащихся, но и обеспечили педагогическую инициативу в организации его жизни.

Взаимоотношения системы с внешней средой в этот период складываются сложно, особенно с молодежным окружением. Резкое возрастание интереса детей к внутришкольным делам приводит к ослаблению, а порой и разрушению уличных, дворовых компаний; между ними и школой начинается борьба за влияние на личность ученика.

Третий этап — этап окончательного оформления системы. К этому времени укрепляются горизонтально-вертикальные связи в школьном коллективе, упорядочивается жизнь школы, работа идет «в заданном режиме». Усиливаются интеграционные процессы. Они охватывают учебное познание, внеучебную деятельность по интересам, труд. [15].

Школьный воспитательный коллектив переходит в новое качественное состояние. Он все чаще выступает как единое целое, как содружество детей и взрослых, объединенных общей целью, общей деятельностью, отношениями творческого содружества и общей ответственностью.

Становится все более интенсивным и процесс педагогизации всей школы. Старшеклассники (а затем и учащиеся 6—7 классов) все чаще принимают на себя педагогические функции, выступая по отношению к младшим в роли воспитателей, а к учителям— в роли коллег.

Система накапливает, аккумулирует и передает по наследству свои традиции; возникает характерная черта всех хороших систем — социальное наследование. У педагогов развивается новое педагогическое мышление, основанное на самоанализе и педагогическом творчестве.

На этом этапе у школы расширяются связи со средой, с ближайшим социальным окружением; активно используется материальная, предметно-эстетическая, природная среда.

В управление системой включается все большее количество ее активных участников — детей. Административно-приказные формы практически исчезают из арсенала руководства. Резко возрастает интенсивность процессов самоуправления и саморегуляции.

Данный процесс в развитии воспитательной системы школы — не конец процесса системообразования. Состояние равновесия не является стабильным, ибо объективные положительные проявления системы ведут не только к гармонии, но и к появлению чувства непогрешимости, выработке стереотипов, омертвлению уже оправдавшего себя опыта. Возникает необходимость в обновлении и перестройке системы.

Четвёртый этап — этап обновления или перестройки системы. Обновление системы может идти двумя путями: революционным и эволюционным. Революционный путь, как правило, вызывается чрезвычайными обстоятельствами в жизни школы и в жизни общества. Например, выстраивание воспитательной системы в Куряже А. С. Макаренко происходило именно таким путем. Эволюционный путь включает постепенное обновление за счет инноваций. При эффективном педагогическом управлении механизмы такого обновления заложены в самой системе. Хорошо поставленная объективная информация о состоянии функционировании системы, нацеленность педагогов и ученического актива на постоянный творческий поиск делают обновление системы процессом планомерным и управляемым.

Авторы данной теории предлагают критерии оценки воспитательной системы, подразделяющиеся на две условные группы: «критерии факта» и «критерии качества». Первая группа позволяет ответить на вопрос, есть ли в данной школе воспитательная система или ее нет; вторая — дает представление об уровне развития воспитательной системы, о ее эффективности.

Критерии факта:

1. Упорядоченность жизнедеятельности школы.

2. Наличие сложившегося единого школьного коллектива, сплоченность школы «по вертикали», устойчивые меж возрастные связи и общение.

3. Сынтегрированность воспитательных воздействий в комплексы, концентрация педагогических усилий в крупные «дозы воспитания» и организационные формы.

Критерии качества:

1. Степень приближенности системы к поставленным целям, реализация педагогической концепции, лежащей в основе воспитательной системы.

2. Общий психологический климат школы, стиль отношений в ней, самочувствие ребенка, его социальная защищенность, внутренний комфорт. Настоящее взаимопонимание семьи и школы.

3. Уровень воспитанности выпускников школы.

Таковы основные этапы развития воспитательной системы, разработанные В.А.Караковским, Л.И. Новиковой и другими учеными и практиками. [15].

2. Вторая модельразрабатывалась для адаптивной образовательной системы и, имея много общего с первой, она, тем не менее, отличается особенностями в строении и управлении ее развитием. Поэтому данную модель мы условно назвали адаптивной воспитательной системой.

Учитывая стадии развития коллектива, необходимо было обратить внимание не только на развитие личности как социально-психологического феномена и предмета коллективного воспитания, но и на развитие индивида, его личностных качеств, способствующих формированию позиции ребенка на основе ценностных ориентации и ценностных ожиданий. Кроме этого, надо учитывать стадии развития социальных систем, так как управляющая система не занимается непосредственно воспитанием, а создает условия, при которых воспитательная система как средство воспитания становится эффективным механизмом в реализации педагогических целей.

За основу моделирования воспитательного процесса как целостной системы была выбрана система ценностей - целей, а за основу управления - функции управления и стадии развития социальных систем, каковой является и воспитательная система образовательного учреждения.

Предлагаемая модель-система прошла экспериментальную проверку в начале 90-х годов в таких образовательных учреждениях, как гуманитарная гимназия-лаборатория № 1504 г. Москвы, директор — заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук Н. А. Шарай; многопрофильная гимназия № 2 г. Дедовска Московской области, директор — заслуженный учитель РФ Л. Б. Усык; гимназия № 4 г. Истры, директор — заслуженный учитель РФ А. А. Павлова; средняя школа № 12 г. Усть-Илимска Иркутской области, директор Л. И. Лысак; средняя школа № 16 г. Серпухова, директор Н.И. Хавторина; Липицкая сельская средняя школа (Серпуховский район Московской области), директор Т. А. Туфекчи.

МКОУ "Каширская СОШ" в своей практической деятельности использует первую модель управления развитием воспитательной системы и находится уже на четвертом этапе развития, когда этап обновления или перестройки системы происходит эволюционным путем, с постоянным обновлением за счет инноваций.

3. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 3.1.Управление личностью и педагогическим коллективом в учебном заведенииНазначение и специфика управления педагогическим коллективом – одно из направлений управленческой деятельности учебным заведением.

Мы считаем, что всякое управление – есть, прежде всего, управление личностями и коллективом. В то же время, управленческое действие в любой сфере жизнедеятельности реализуется только тогда, если оно:

1. Обеспечено наличием необходимого количества исполнителей, обладающих требуемым уровнем квалификации;

2. Содержит в себе мотивирующее начало, побуждающее работников включиться в реализацию данного решения.

Таким образом, можно утверждать, что управление личностями и педагогическим коллективом – есть интегрирующее направление управленческой деятельности учебного заведения в целом.

Речь идет не об управлении «персоналом», а об управлении коллективом и личностью. Толковый словарь по управлению определяет понятие «персонал» как штатный состав работников предприятии [28].

Коллектив, в свою очередь, представляет собой группу людей, объединенных совместной деятельностью, конечная цель которой совпадает с целью общества (социума). Не случайно, еще А.С. Макаренко отмечал: «…Коллектив – это целеустремленный комплекс личностей, организованных, обладающих органами коллектива. А там, где есть организация коллектива, там есть организация уполномоченных лиц, доверенных коллектива, и вопрос отношения товарища к товарищу – это не вопрос дружбы, не вопрос любви, не вопрос соседства, а это вопрос ответственной зависимости» [13].

Мы считаем, что учителя и ученики, являясь равноправными субъектами учебно-воспитательного процесса, находятся между собой в условиях «ответственной зависимости». Коллектив учебного заведения представляет для нас неразрывное, диалектически взаимосвязанное педагогическое, психологическое и социальное единство учителей и учеников. Понятие «учебный коллектив» можно рассматривать и через призму трех основных характеристик:

Совокупность людей, обладающих определенными психофизиологическими особенностями, необходимыми для выполнения учебно-воспитательной деятельности и жизнедеятельности.

Учителя, ученики, сотрудники школы, имеющие определенные функциональные права и обязанности.

Учителя и ученики школы как совокупность личностей, имеющих индивидуальные особенности, потребности, цели и интересы. Для нас это определение «учебного коллектива» является основополагающим.

Таким образом, социализация субъектов учебно-воспитательного процесса «учебного коллектива», представляет собой воздействие на индивидуальные потребности, цели и интересы личностей; развитие личностных и профессионально – важных качеств.

Можно выделить группы управления системой учебного заведения, которые включают реализацию функций содействия, контроля и защиты.

Функции содействия предполагают участие общественности (родителей, общественных организаций и деятелей, меценатов и спонсоров, педагогов, студентов) в создании и развитии учебных заведений.

Функции контроля учитывают общественную оценку деятельности педагогических коллективов и органов образования, направленной на организацию учебно-воспитательной работы.

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод, что в управлении учебно-воспитательным процессом должны быть заложены следующие принципы:

- личностный подход в учебно-воспитательной работе (признание личности учителя и ученика высшей социальной ценностью, уважение ее уникальности и своеобразия);

- природосообразность (учет половозрастных особенностей учителей и учеников; изучение и развитие индивидуально-личностных свойств и профессионально важных качеств);

- национальное своеобразие (опора на национальные традиции народа, его культуру, национально-этническую обрядность, привычки и т.д.);

- единство обучения, воспитания и развития как процесс и результат оптимального педагогического общения;

- гуманизация межличностных отношений (уважительные отношения между преподавателями и студентами, основанные на принципах оптимального педагогического общения: терпимость, доброта, создание психологического комфорта, ситуации успеха, доверия и др.);

- дифференциация (отбор содержания, форм и методов оптимального педагогического общения с учетом своеобразия учителей и учеников, условий семьи, школы, социума и др.);

- средовой подход (включение в жизнедеятельность учителей и учеников, забот и проблем ближайшего окружения – семьи, образовательных и воспитательных учреждений науки, культуры, спорта, предприятий средств массовой информации, превращение колледжа в центр социального развития личности);

- эстетизация среды (комфорт, уют, чистота в школе, культивирование эстетизации внешнего вида, взаимоотношений и др.);

- гуманитаризация (приобщение личности к культуре общества, воспитание отношения к планете как к общему дому). [15].

Поскольку педагогическая деятельность – процесс коллективный, важно обеспечить реализацию следующих функций: руководить коллективной деятельностью, интегрировать накопленные знания и адаптировать их к решаемой задаче, создавать общий язык, согласовывать разноголосицу понятий и точек зрения. Это важное условие организации и эффективного осуществления управленческой деятельности, включения научных знаний и опыта в диагностику разнообразных проблемных ситуаций и поиска путей выхода из них.

Управление в условиях педагогического риска – экстремальный вид деятельности, направленный на уменьшение негативных воздействий на результаты учебной деятельности. В процессе работы педагог накапливает своего рода банк данных, с помощью которого он может разрешать сложные педагогические проблемы:

а) выявляет уровень риска педагогической ситуации, в положительном разрешении которой полной уверенности нет;

б) решает, какой уровень риска приемлем в той или иной ситуации;

в) ищет приемы, условия или способы, позволяющие минимизировать негативное влияние.

Уровень педагогического риска возрастает, если управленческая деятельность сопровождается конфликтами.

Процесс управления подобными ситуациями предполагает 2 этапа: подготовительный и экстремальный.

На первом определяется возможность педагогического риска, варианты и наихудший из них, вероятность его наступления. Целесообразно построить матрицу оценки педагогических рисков, где отражаются потенциальные стояния этой опасности. В каждую клеточку данной матрицы заносятся количественная и качественная оценки: первая отражает возможные нежелательные последствия в чувствительных точках, вторая – вероятность нежелательного события, вызванного этим воздействием.

После того как определены и проранжированы возможные последствия педагогического риска, разрабатывается гибкий план управления. В нем необходимо четко определить, где, как и с чего начинать, чтобы среагировать немедленно, какова последовательность управленческих действий и операций, позволяющих обеспечить возврат образовательного процесса к нормальному функционированию в случае их нарушения.

В основе управления образованием сегодня лежат новые принципы: не ограничивать, а направлять, не запрещать, а помогать, не командовать, а руководить. Поэтому сегодня очень важно, чтобы все руководители хорошо осознали: все, что может решать само учебное заведение, оно и должно решать.

Для управления образовательным процессом в учебном заведении руководителю следует использовать полный управленческий цикл: получить информацию о её результатах, проанализировать её, выявить проблемы и сформулировать цели дальнейшего развития образовательного процесса, спланировать их достижения, организовать себя, учителей и учениковна выполнение учебно-воспитательного плана, проконтролировать результаты, на основе анализа которых провести регулирование, как самого процесса, так и управления им. Актуальность и значимость управленческой деятельности в системе непрерывного образования обусловливается усилением роли человеческого фактора в социально-экономических изменениях в стране.

Традиционное представление об управлении многие годы было связано с целенаправленным воздействием субъекта на объект управления, влиянием управляющей системы на управляемую систему с целью перевода последней в качественно новое состояние; внедрение элементов научной организации педагогического труда. Сегодня на смену философии «воздействия» в управлении образовательными учреждениями приходит философия «взаимодействия», «сотрудничества», «рефлексивного управления».

Особенности управления развитием новой образовательной системы определяются, во-первых, тем местом, которое занимает образование в общественном развитии, а именно тем, что образование превращается в одну из самых обширных и важных сфер человеческой деятельности, которая теснейшим образом переплетена со всеми другими сферами общественной жизни: экономикой, политикой, сферами как материального производства, так и духовной жизни.

Во-вторых, особенности управления современной системой образования принципиально определяются тем состоянием, в котором в последние десятилетия находится сфера образования, а именно состоянием экспоненциального расширения, сопровождающимися острыми кризисными явлениями и поисками путей выхода из кризиса.

Важнейшим принципом управления образованием на всех уровнях: межгосударственном, общегосударственном, региональном, муниципальном, а также уровне образовательного учреждения, – должен быть принцип системности.

Управление развитием новой системы может быть эффективным только тогда, когда применение современных образовательных технологий, инновационных методов преподавания и обучения, становление соответствующих организационных структур и форм, разработка новых экономических механизмов его финансирования, развития организационных форм не могут решаться изолированно. Эти проблемы должны рассматриваться и решаться как компоненты единого процесса формирования целостной образовательной системы.

В управлении образовательной системой важна, прежде всего, управленческая информация, которая необходима для оптимального функционирования управляемой подсистемы.

Управленческая информация может быть распределена по различным признакам:

- по времени – ежедневная, ежемесячная, четвертная, годичная;

- по функциям управления – аналитическая, оценочная, конструктивная, организационная;

- по источникам поступления – внутришкольная, ведомственная, вневедомственная;

- по целевому назначению – директивная, ознакомительная, рекомендательная и др.

Принципиально новые требования предъявляются к педагогическим кадрам любого звена непрерывного образования. Тип учителя информатора, транслятора учебной информации уходит в прошлое. Педагог должен быть развитой, творческой личностью, глубоко владеющий достижениями наук о человеке и закономерностях его развития, новыми педагогическими технологиями и искусством компьютерного обучения.

В МКОУ "Каширская СОШ" в 2017 г. разработано Положение о наставничестве в образовательном учреждении. Согласно данному положению опытные учителя (наставники) совместно с молодыми учителями осуществляют совместную преподавательскую деятельность. Данная совместная работа заключается в оказании методической помощи начинающим педагогам, в совместном проведении уроков, внеурочных мероприятий (викторин, литературных гостиных, декадников по предметам), посещение уроков наставников и взаимопосещения уроков. Активно развивающееся наставничество помогло молодым специалистам на протяжении двух лет принять участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года», стать призером, а в последствие и победителем данного конкурса.

В приложении 2 представлен разработанный нами План работы педагога – наставника с молодым специалистом на 2018-2019 учебный год.

3.2.Методики проведения деловой оценки персоналаВ последнее время все больше внимания уделяется деловой оценке персонала как при приеме на работу, так и в процессе ее выполнения – это вызвано такой потребностью, как обеспечение более качественных результатов деятельности учебного заведения или организации.

Главная цель деловой оценки персонала – установление соответствия качественных характеристик персонала (способностей, мотиваций и свойств) требованиям должности или рабочего места.

На основании степени указанного соответствия решаются следующие задачи: выбор места в организации и установление функциональной роли оцениваемого сотрудника; разработка возможных путей совершенствования деловых и личностных качеств сотрудника; определение степени соответствия заданным критериям оплаты труда и установление ее величины.

Деловая оценка персонала решает ряд дополнительных задач: установление обратной связи с сотрудником по профессиональным, организационным и иным вопросам; удовлетворение потребности сотрудника в оценке собственного труда и качественных характеристик. [5]

Деловая оценка персонала – это целенаправленный процесс установления соответствия качественных характеристик персонала (способностей, мотиваций и свойств) требованиям должности или рабочего места.

Различают два основных вида деловой оценки:

- оценку кандидатов на вакантную должность;

- текущую периодическую оценку сотрудников организации.

Отечественная и зарубежная практика деловой оценки кандидатов на вакантную должность позволяет говорить о четырех основных этапах, определяющих содержание процесса оценки. К этим типовым этапам можно отнести: анализ имеющихся данных; наведение справок об испытуемом работнике (по месту прежней работы или учебы); проверочные испытания; собеседование.

Организационная процедура подготовки деловой оценки предполагает выполнение следующих обязательных мероприятий:

- разработка методики деловой оценки (если это целесообразно, такая методика может быть приобретена) и привязка к конкретным условиям организации;

- формирование оценочной комиссии с привлечением непосредственного руководителя испытуемого сотрудника, специалистов вышестоящего, равного и нижестоящего уровня иерархии, а также специалистов службы управления персоналом организации или специализированных оценочных центров;

- определение времени и места проведения деловой оценки;

- установление процедуры подведения итогов оценивания;

- проработка вопросов документационного и информационного обеспечения процесса оценки (формирование полного комплекта документации в соответствии с методикой оценки, его размножение, рассылка и определение каналов и форм передачи информации);

- консультирование оценщиков со стороны разработчика методики или специалиста, владеющего ею.

Например, в стратегическом менеджменте организаций и предприятий используют традиционные и нетрадиционные методы деловой оценки персонала:

1. «Метод шкалирования» может проявлять себя в двух формах: метод градации и метод оценочных шкал с описанием количественной оценки. При методе градации оценщику предлагается шкала с балльным определением значений показателей, причем эти баллы представляют степень выраженности показателя.

Этот метод, напоминающий собой систему школьных оценок, не связан с большими затратами на разработку и потому удобен и экономичен. Но при этом возникает определенный ряд проблем. Числовое обозначение выраженности показателя делает возможным широкое поле интерпретации у оценщика (например, в зависимости от уровня его собственных претензий).

При оценивании это называют ошибками снисходительности или строгости. Имеются оценщики, которые склонны давать суждения либо по экстремальным (1 или 5) значениям («тенденция к экстремумам»), либо по средним значениям шкалы («тенденция к середине»).

Чтобы снизить субъективизм при использовании метода градации, используют другую разновидность шкалирования – метод оценочных шкал с описанием количественной оценки. При этом числовые значения шкалы интерпретируются более подробным описанием образа действий, соответствующего данному числовому значению. Различия будут состоять в объеме и степени конкретизации отдельных описаний.

Качество данного метода повышается при возрастающей конкретизации описания отрезков шкалы. При этом следует стремиться к непосредственному отражению в шкале требовании к рабочему месту (должности). Тем самым достигается меньшая предрасположенность к искаженным оценкам.

2. Следующим методом оценки является «метод упорядочения рангов» (ранжирования). Иногда встречается такая ситуация, что многие сотрудники могут быть сопоставлены лишь по отдельным значениям шкалы, которые соответствуют двум градациям. При этом необходимо соблюдать дифференциацию между сотрудниками (например, по шкале размера заработной платы определенной категории работников). Такая дифференциация при деловой оценке персонала достигается использованием «метода упорядочения рангов», который, однако, на практике применяется редко.

В рамках аналитической оценки по каждому показателю составляется ранжированный ряд, например: показатель «добросовестное выполнение деятельности». Суммарная (обобщенная) оценка работников рассчитывается сложением отдельных рангов.

Методы ранжирования являются очень простым способом оценки сотрудников. Их легко применять, легко понимать, а их результаты могут быть с успехом использованы для принятия решений в области компенсации.

Однако, эти методы слишком приблизительны для того, чтобы сделанные с их помощью оценки применялись для целей развития персонала, профессионального обучения и т.д. Кроме того, сравнение сотрудников подразделения между собой является достаточно жесткой формой оценки, использование которой может повлечь за собой трения внутри подразделения, обиды, недоверие к руководителю.

Кроме этого, рассматриваемый метод обладает следующими недостатками: ненормируемые затраты времени при оценке значительных групп сотрудников, отсутствие возможности сравнения групп. Также нельзя сделать достоверного заключения о качественной дистанции между двумя оцениваемыми объектами: разница в результатах работы между сотрудниками 1 и 2 может быть большой, а между сотрудниками 2 и 3 – незначительной. Эти различия нельзя выявить из упорядочения рангов.

3. «Метод альтернативных характеристик» отличается от предыдущих тем, что он не использует систематизированные способы измерения. Оценщику предлагается перечень высказываний об образе сотрудника. Оценщик отмечает соответствие или несоответствие конкретного высказывания этому образу. Пример такого перечня приведен ниже:

Сотрудник:

- соблюдает все сроки;

- имеет сложности при координации различных задач;

- чувствительно реагирует на критику

- работает больше, чем требуется;

- нелегко находит контакт с внешним окружением;

- в условиях дефицита времени работает безошибочно;

- составляет четко структурированные отчеты (сообщения и т.п.).

4. Кроме рассмотренных выше методов оценки, существует еще одна их разновидность: «метод без предварительного установления показателей оценки». Такой метод устанавливает ход процесса оценивания, но без предварительного определения признаков оценки. В процессе оценки разрабатываются существенные и специфические для рабочего места (должности) измерения результатов труда. Оценщик становится более независимым и гибким в выборе конкретных способов ведения оценки.

Ключевая идея метода лежит в измерении результатов и эффективности труда сотрудников, при котором устанавливается вклад работника в достижении целей учебного заведения или организации.

В рамках этого метода выполняются следующие последовательные шаги:

а) устанавливаются цели для каждого сотрудника на конкретный период. При этом определяется ожидаемый трудовой вклад и, исходя из установленных целей, вырабатываются критерии оценки на конец данного периода времени;

б) по его истечении оцениваются результаты – как руководителем, так и самим сотрудником. Введение самооценки улучшает информационную базу делового оценивания. Различия в оценках одного события обсуждаются в рамках оценочных бесед;

в) руководитель указывает на возможности улучшения и развития деятельности сотрудника, а также совместно с сотрудником определяет цели на новый период.

Иначе данный метод называется «методом оценки посредством установки целей».

Таких целей должно быть немного, они должны отражать наиболее важные задачи деятельности сотрудника на следующий период и быть:

- конкретными, т.е. предметными и специфическими;

- измеримыми, т.е. поддающимися количественной оценке;

- достижимыми, но напряженными (по мнению психологов, наибольшее стимулирующее воздействие на работника оказывает цель, вероятность достижения которой составляет 50%);

- значимыми, т.е. относящимися к профессиональной деятельности сотрудника и связанными с задачами организации в целом;

- ориентированными во времени, т.е. для каждой цели должен быть определен срок ее исполнения.

В дополнение к простоте, четкости и экономичности, метод оценки путем постановки целей обладает еще несколькими достоинствами. Участие сотрудника в определении ключевых целей значительно повышает в его глазах объективность процесса оценки, обеспечивает понимание того, по каким критериям его будут оценивать, а также усиливает мотивацию. Диалог с сотрудником повышают объективность оценки руководителя, усиливает связь индивидуальных целей с задачами организации и подразделения, а также целевую направленность профессиональной деятельности сотрудника.

Основной недостаток данного метода заключается в том, что оцениваются не все аспекты работы сотрудника, а только степень выполнения им ключевых задач, что ограничивает объективность оценки и возможности ее использования для принятия решений о назначении на новую должность, профессиональной подготовке, повышении заработной платы и т.д.

Неудовлетворенность многих учебных заведений и организаций традиционными методами аттестации побудила их начать активные поиски новых подходов к оценке персонала, в большей степени соответствующих реалиям сегодняшнего дня.

5. К числу таких методов, безусловно, относится «360° аттестация». При «360° аттестации» сотрудник оценивается своим руководителем, своими коллегами и своими подчиненными. Конкретные механизмы аттестации могут быть различными (все аттестующие заполняют одну и ту же форму оценки, каждая категория заполняет особую форму, аттестация коллегами и подчиненными проводится с помощью компьютера и т.д.). Однако суть этого метода четко отражена в его названии, а именно – получение всесторонней оценки сотрудника.

6. Психологические методы оценки являются своеобразной разновидностью нетрадиционных методов аттестации. Профессиональные психологи с помощью специальных тестов, собеседований, упражнений оценивают наличие и степень развития определенных характеристик у сотрудника. В отличие от традиционной аттестации оцениваются не результаты (эффективность работы в занимаемой должности), а потенциал сотрудника. Психологические методы позволяют добиться высокой степени точности и детализации оценки, однако значительные издержки, связанные с необходимостью привлечения профессиональных психологов, ограничивают область их применения.

В современных организациях эти методы используются в основном для определения сотрудников с лидерским потенциалом – будущих руководителей.

В науке управления персоналом можно выделить два подхода к оценке персонала.

Первый подход – традиционный, предполагает оценку персонала, ориентированную на результат проделанной работы. Второй подход – современный, предполагает оценку персонала, ориентированную на развитие учебного заведения, организации или предприятия.

Традиционный подход к оценке персонала преследует следующие цели: продвижение сотрудников по службе или принятие решений о их перемещении; информирование сотрудников о том, как руководство оценивает их работу; оценку вклада каждого сотрудника в отдельности, а также структурных подразделений в целом в достижении целей учебного заведения, организации или предприятия; принятие решений, связанных с уровнем и условиями оплаты труда; проверку и диагностику решений, связанных с обучением и развитием персонала.

Традиционный подход был основан на том, что аттестация персонала была в первую очередь связана с оценкой проделанной работы, с проверкой соответствия работника занимаемой должности посредством выявления его способностей выполнить должностные обязанности.

Следует различать традиционный подход – отечественный и зарубежный. Эти различия заключаются в целях, методах и результатах аттестации и оценки персонала. Традиционный отечественный подход носил в основном более формальный характер, был признан обосновать те или иные кадровые решения. Традиционная зарубежная система аттестации и оценки персонала рассматривается в основном в рамках управления по целям. Как правило, технология такого управления включает следующие компоненты:

- определение миссии учебного заведения, ее целей и стратегии реализации;

- установку индивидуальных целей сотрудников исходя из ранее определенных целей школы;

- периодическую оценку степени достижения индивидуальных целей;

- обучение и помощь сотрудникам;

- определение вознаграждения сотрудникам за успешное достижение целей и выполнение поставленных задач.

Оценка персонала, простроенная на традиционном управлении по целям, позволяет:

- повысить контроль за работой и ее результатами;

- связывать цели компании с индивидуальными целями сотрудников;

- оценивать сотрудников на объективной основе, а не на субъективном мнении линейных руководителей;

- создать объективную базу для определения вознаграждений за достигнутые результаты и принятия решений о продвижении.

В то же время опыт применения традиционной системы оценки персонала оказался малоэффективным или вообще неудачным. Проблема заключается в том, что, хотя эта система вполне логична и должна приносить результаты, она построена на ряде допущений, которые далеко не всегда применимы на практике. Современные технологии оценки и аттестации персонала в стратегическом менеджменте образования – это, прежде всего, способы повышения отдачи от этого капитала, поиск путей наилучшим образом распорядиться этими корпоративными ресурсами. Это не означает, что по завершении оценки и аттестации рабочие места за сотрудниками всегда сохраняются, что в худшем случае все ограничивается ротацией кадров, подбором другой должности.

Но бережное отношение к высокопрофессиональным кадрам, на подготовку и обучение которых могли быть затрачены значительные корпоративные ресурсы, к кадрам, имеющим к тому же опыт работы в данной организации, становится доминирующей тенденцией современного корпоративного управления.

Процесс оценки персонала, ориентированный на развитие учебного заведения, организации намного эффективней.

Так, наиболее успешные западные организации или компании ставят перед своими сотрудниками более жесткие требования и цели, прямо и в значительной степени связывают вознаграждение своих сотрудников со степенью достижения этих целей. То есть процесс оценки персонала направлен на будущее учебного заведения, организации или компании, на реализацию не только краткосрочных, но и долгосрочных планов.

МКОУ "Каширская СОШ", к сожалению, испытывает потребности в грамотных сотрудниках, далеко не каждый выпускник высшего учебного заведения желает вернуться в родную сельскую школу и связать свою жизнь с педагогической деятельностью. На это влияют и низкие заработные платы, и сложности воспитательного процесса учеников, а прежде всего и воспитание самих себя, как пример настоящего учителя, во всех смыслах.

3.3. Методы убеждения в управленческом общенииРуководитель должен в совершенстве владеть стратегией и тактикой убеждения. Убеждения или аргументация представляет основную стадию диалогического общения, в которой происходит противоборство мнений, проявляются личностные качества партнеров, взаимно оцениваются сильные и слабые стороны собеседников.

Помимо этой стадии в диалогическом общении различают стадии: начало – передачу информации – аргументацию – нейтрализацию возражений – принятие решений и финал.

Целями стадии аргументации являются: изменить уже сформированное у противоположной стороны мнение или закрепить его; критически проверить положения и факты, изложенные собеседников; смягчить противоречия, наметившиеся до диалога.

Диалог в стадии аргументации может реализоваться в двух конструкциях: в доказательной, когда требуется нечто обосновать и в контраргументации, когда опровергаются тезисы противоположной стороны.

Руководитель должен знать и использовать в дискуссии методы убеждения, отмеченные многими психологами.

1. «Фундаментальный» – заключается в обосновании доводов неоспоримыми фактами и сведениями. В этом смысле проводимый цифровой материал, факты, точные даты являются вескими аргументами.

2. «Извлечения выводов» – построен на логической обоснованности доказательств. Шаг за шагом строится цепь рассуждений, приводящих к требуемому результату. Можно использовать только при безупречном логическом мышлении.

3. «Сравнения» – дает возможность перехватить инициативу в диалоге и перейти в наступление.

4. «Да – но» – спокойно согласившись с доводами выступающего можно перейти контрнаступлению. Непременным условием успеха является отличная осведомленность оппонента в вопросе.

5. «Кусков» – состоит в расчленении выступления собеседника таким образом, чтобы были ясно различимы отдельные его части: полностью достоверные факты, спорные положения и ошибочные взгляды. При этом целесообразно не касаться сильных аргументов, а ориентироваться на слабые стороны речи и попытаться опровергнуть именно их.

6. «Игнорирования» – когда собеседник приводит неопровержимые доказательства и факты, согласиться с которыми тактически не выгодно, тогда ценность их можно проигнорировать, встав в оборонительную позицию дипломатического молчания.

7. «Потенцирования» – в контрнаступлении смещаются акценты, сделанные ранее выступавшим собеседником. В соответствии со своими интересами оппонент выдвигает на первый план то, что его устраивает, как бы не замечая всего остального. Смещение акцентов в диалоге сродни постановке запятых в письме, от которых диаметрально противоположно меняется смысл изречения. (Напр.: «Казнить нельзя помиловать»).

8. «Выявления противоречий» – основан на тщательном анализе высказываний собеседника, если подготавливается контаргументация. Если же один из партнеров в диалоге сам собирается что-то доказать, то противоречия выявляются в предварительном мысленном споре с самим собой. Метод является оборонительным.

9. «Видимой поддержки» – после того, как собеседник изложил свои аргументы, вы берете слово, и к его изумлению не опровергаете его, а как бы приходите на помощь, приводя новые доказательства в пользу его точки зрения. Но делается это только для видимости, чтобы усыпить его бдительность. «Вы забыли упомянуть еще о том, что … (следует ряд примеров в пользу высказываний говорившего), но так как …» (здесь наносится контрудар).

10. «Опроса» – состоит в постановке тщательно и заранее продуманных вопросов по теме разговора. Метод применим при заведомо известном предмете диалога. В глубокой древности с успехом использовался Зеноном Элейским. Тактика заключается в том, чтобы, построив батарею вопросов – «ударную силу» диалога, заставить собеседника противоречить самому себе.

11. «Выведения» – основан на постепенном смещении акцентов с последующим изменением сущности дела. Его следует отличать от самопроизвольной потери тезиса разговора, что свойственно неискушенным спорщикам. Здесь уклонение от темы протекает целенаправленно и планомерно. Для этого нужно заранее знать соприкосновенные вопросы и аргументации собеседника, чтобы при удобном случае именно на них перенести удельный вес разговора.