Технология деятельностного типа на уроках математики

подготовила учитель математики

филиала МБОУ «Горельская СОШ» в с.Черняное

Зверева Наталия Александровна

Каждый учитель сталкивается с проблемами: как заинтересовать детей своим предметом, как дать им глубокие и прочные знания, что сделать, чтобы урок проходил в оптимальном темпе?

В последнее время кардинально изменился подход к организации обучения в школе. Учитель теперь не источник знаний, а лишь помощник в добывании этих знаний детьми. В связи с этим приходиться менять подход учителей к организации урока. Чтобы ребенок с удовольствием добывал знания, надо сделать урок интересным. Как этого добиться?

Интересный урок можно создать за счёт следующих условий: личности учителя (очень часто даже скучный материал, объясняемый любимым учителем, хорошо усваивается); содержания учебного материала (когда ребёнку просто нравится содержание данного предмета); методов и приёмов обучения. Если первые два пункта не всегда в нашей власти, то последний – поле для творческой деятельности любого преподавателя. Внедрение в образование новых педагогических технологий позволяет поднять обучение школьников на более высокий уровень. К инновационным технологиям необходимо отнести технологию развивающего обучения, проектную технологию, научно-исследовательскую деятельность, личностно-ориентированный подход, ИКТ – технологии, мониторинг и др. Цель учителя - применяя новые педагогические технологии, научить школьников учиться. А как показывает практика, новые образовательные технологии могут быть освоены только в действии.

В своем выступлении хочу остановиться на применении системно - деятельностного подхода в обучении математики.

Технология деятельностного подхода включает в себя следующую последовательность деятельностных шагов:

1. Самоопределение к деятельности (организационный момент).

На данном этапе организуется положительное самоопределение ученика к деятельности на уроке, а именно: 1) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в деятельность (хочу); 2) выделяется содержательная область (могу).

Приёмы работы на данном этапе: учитель в начале урока высказывает добрые пожелания детям, предлагает пожелать друг другу удачи (хлопки в ладони); учитель предлагает детям подумать, что пригодится для успешной работы, дети высказываются; девиз, эпиграф (“С малой удачи начинается большой успех” и др.)

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности.

Данный этап предполагает, во-первых, подготовку мышления детей к проектировочной деятельности: актуализацию знаний, умений и навыков, достаточных для построения нового способа действий; во-вторых, тренировку соответствующих мыслительных операций. В завершение этапа создаётся затруднение в индивидуальной деятельности учащихся, которое фиксируется ими самими.

Заинтересовать детей на изучение математики можно разными способами: составить кроссворд по изученной ранее теме или по теме, которую предстоит изучить, подобрать высказывание, отражающее предстоящую работу. Очень нравится моим ученикам устный счет, оформленный необычным способом: это может быть «ромашка», на лепестках которой записаны примеры, сложность примера зависит от твоей удачи; это могут быть бусы, которые мы собираем в подарок; это цепочка, идущая по ряду, пробежать которую надо быстрее одноклассников. В целом, форм для организации начала урока бесконечно много и все зависит от нашей с вами фантазии. Удобно в эти задания включить такие, с которыми ребята не смогут справиться без изучения новой темы. Ученики сами объясняют, почему не смогли выполнить задание и сами приходят к выводу, что их знаний не достаточно. С такой мотивацией любая, даже сложная тема, усваивается хорошо.

3. Постановка учебной задачи.

На данном этапе учащиеся соотносят свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.), и на этой основе выделяют и фиксируют во внешней речи причину затруднения. Учитель организует коммуникативную деятельность учеников по исследованию возникшей проблемной ситуации в форме эвристической беседы. Завершение этапа связано с постановкой цели и формулировкой (или уточнением) темы урока.

На этом этапе очень важно сформулировать совместно с детьми тему и цель урока, вспомнить, что мы уже знает по данному вопросу, попытаться подвести детей к тем вопросам, которые еще предстоит изучить. Например, фрагмент вводного урока по теме линии 5 класс:

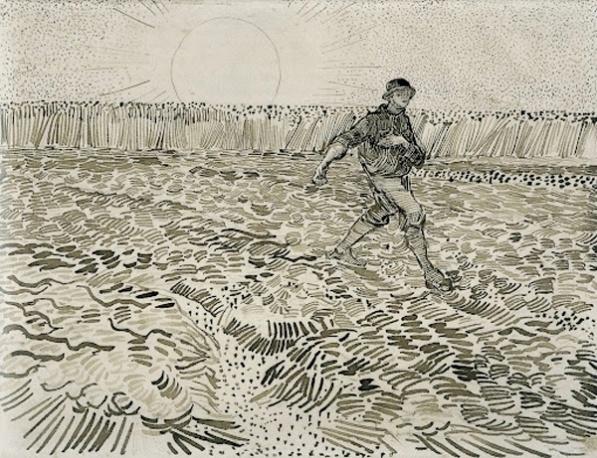

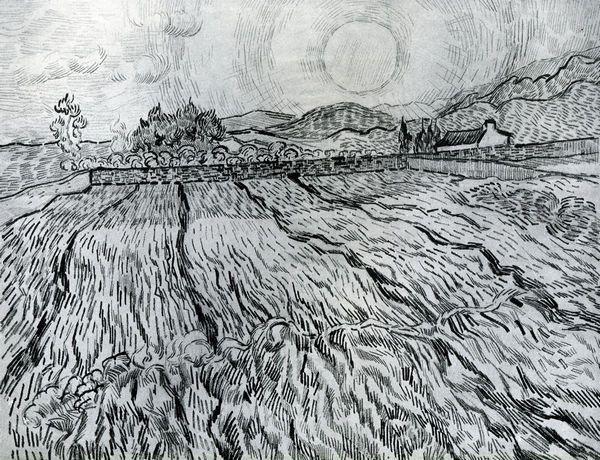

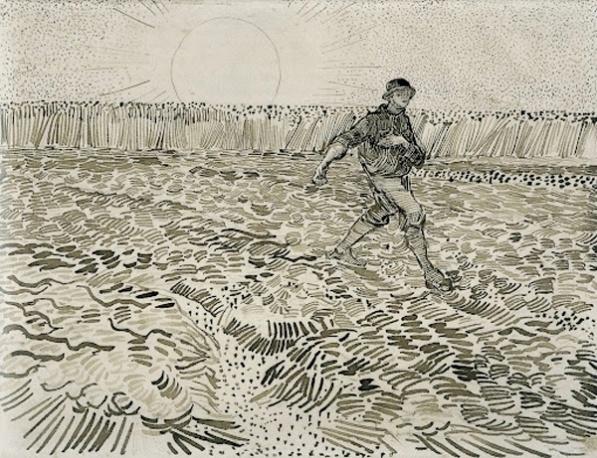

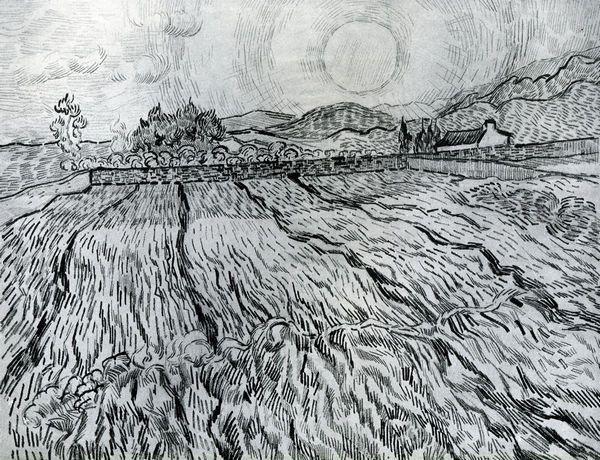

На доске прикреплены рисунки.

- Посмотрите на работы известного художника Ван Гога. С помощью чего он передает пространство и настроение в пейзаже?С помощью различных линий (коротких и длинных, тонких и толстых, грубых и изящных)

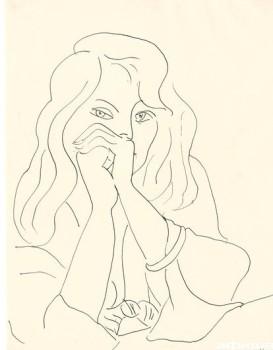

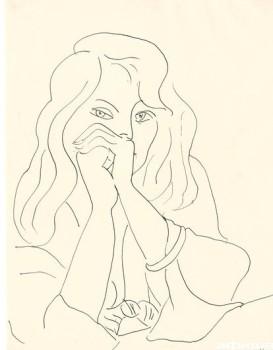

А это работа художника А. Матисса «Девушка с распущенными волосами». С помощью чего он изобразил девушку?

Как вы думаете, какая тема нашего урока? Правильно, линии. А что вы знаете о линиях? Сегодня мы узнаем, о том, что линии бывают замкнутые и незамкнутые, самопересекающиеся и без самопересечений.

4. Построение проекта выхода из затруднения детьми (открытие нового знания). На данном этапе предполагается выбор учащимися метода разрешения проблемной ситуации, и на основе выбранного метода выдвижение и проверка ими гипотез.

Учитель организует коллективную деятельность детей в форме мозгового штурма (подводящий диалог, побуждающий диалог и т.д.). После построения и обоснования нового способа действий. Новый способ действий фиксируется в речи и знаках в соответствии с формулировками, принятыми в культуре. В завершение устанавливается, что учебная задача разрешена.

Пример урока «Сложение дробей с разными знаменателями».

Постановка проблемы. Решим задачу: Мне пришла телеграмма, давайте её прочитаем.

Незнайка решил начать новую жизнь. Он составил себе расписание

1\6 часть суток —чтение книг,

3\8-----------совершение добрых дел,

1\12----------------на прием пищи,

2\8----------занятия спортом,

1\3 ------------ на сон.

(в жизни в одних сутках 24 часа, в математике 24\24 = 1 переход из жизни в математику).

Сможем ли мы помочь Незнайке и сказать выполним ли его план? Выпишем сначала все дроби. Что с ними нужно сделать и что должно получиться. Почему это задание вызывает трудность? (мы не умеем складывать дроби с разными знаменателями). Давайте вместе сформулируем проблему, которая встает перед нами. Как сложить дроби с разными знаменателями? Какие у вас есть предложения по решению этой проблемы? Возможные ответы (надо привести к одинаковым знаменателям). Таким образом, дети самостоятельно находят выход из сложившегося затруднения.

5. Первичное закрепление во внешней речи.

Учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием установленного алгоритма во внешней речи.

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания на применение нового способа действий, осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с образцом, и сами оценивают её.

Например, в качестве эталона можно использовать следующий алгоритм решения линейных уравнений:

a*x=b

x=b:a

Используя эталон, решите уравнения 12x=24, 36x=18 и т.д.

Также удобно на этом этапе использовать карточки – консультанты:

ПАМЯТКА ПО РЕШЕНИЮ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ.

Квадратное уравнение в общем виде: a +bx+c = 0,

+bx+c = 0,

где а – первый коэффициент, b – второй коэффициент, с – свободный член.

Формулы для решения квадратных уравнений:

D =  – 4 ac,

– 4 ac,

Если D 0, то существуют два корня:

,

,  .

.

Если D = 0, то существует один корень: x =  .

.

Если D .

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации ситуации успеха, способствующей включению учащихся в познавательную дальнейшую деятельность.

7. Включение в систему знаний и повторение.

На данном этапе новое знание включается в систему знаний. При необходимости выполняются задания на тренировку ранее изученных алгоритмов и подготовку введения нового знания на последующих уроках.

8. Рефлексия деятельности (итог урока).

На данном этапе организуется самооценка учениками деятельности на уроке. В завершение фиксируется степень соответствия поставленной цели и результатов деятельности, и намечаются цели последующей деятельности.

Приемов проведения рефлексии существует очень много, все зависит от этапа урока, на котором она проводиться и от целей ее проведения. Это может быть опрос об эмоциональном состоянии учащихся, рефлексия деятельности, рефлексия учебного материала и т.д.

Рефлексия является основным этапом урока, не стоит ею пренебрегать. Ведь именно на этом этапе ученик учится объективно оценивать себя, свои успехи и трудности, с которыми он столкнулся. А это в свою очередь поможет эти трудности преодолеть.

+bx+c = 0,

+bx+c = 0, – 4 ac,

– 4 ac,  ,

,  .

. .

.