Тетрадь-помощница «Русский язык в рисунках и схемах»

На протяжении нескольких лет работы в начальных классах я наблюдала, что занятия русским языком не всегда вызывает у учащихся интерес. Некоторые дети считают его скучным предметом. Нежелание заниматься русским языком порождает неграмотность. Школьники совершенно единодушны во мнении: когда интересно учиться – легко учиться, хочется учиться.

Я задумалась над тем, как пробудить у детей интерес к изучению русского языка, как повысить грамотность письма. Перечитала много методической литературы, проанализировала свои уроки и пришла к выводу, что пробудить интерес к изучению русского языка можно, если систематически накапливать и вдумчиво отбирать увлекательный дидактический материал, способный привлечь внимание каждого ученика, и всё это ежедневно внедрять в урок. С этой целью была разработана и апробирована тетрадь-помощница «Русский язык в рисунках и схемах».

Материал в тетради - помощнице «Русский язык в рисунках и схемах» предназначен для учащихся начального и среднего звена общеобразовательного учреждения, обучающихся по предмету «Русский язык». Собранный материал позволяет формировать у учащихся теоретические и практические навыки по русскому языку, орфографическую зоркость, прививает интерес к грамматике русского языка.

Представленный материал составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта.

Тетрадь-помощница включает восемь разделов, содержание которых охватывает основные вопросы теории и практики предмета русского языка. Теоретические вопросы отражены в листах взаимо- и самоконтроля, алгоритмах (см приложение).

Цель пособия: помочь учащимся разобраться в трудностях русской орфографии и пунктуации.

Задачи пособия.

Изучение теоретического материала по грамматике, фонетике, лексике русского языка.

Усвоение теоретических и практических знаний по орфографии, фонетике, морфологии, синтаксису, словообразованию, пунктуации.

Формирование систем научных понятий по языку, основываясь на принципах наглядности, доступности, посильности и научности, сознательности и активности учащихся в познавательном процессе.

Приобретение навыков самоанализа и самоконтроля.

Воспитание интереса и любви к русскому языку как языку великого русского народа.

Требования к уровню усвоения материала по русскому языку.

Учащиеся в результате оформления тетради- помощницы и практической деятельности к концу 4 класса должны:

-знать основные понятия, термины и их определения по разделам курса «Русский язык», классификацию слов, морфологические признаки частей речи, правила правописания изученных орфограмм, правила пунктуации.

-уметь производить фонетический, морфологический, словообразовательный разборы слов, синтаксический разбор предложений, распознавать части речи, применять правила орфографии и пунктуации.

1 раздел – «Фонетика» (смотрите приложение). Он разделён на три части: гласные, согласные, фонетический разбор.

Гласные и согласные звуки и буквы представлены в рисунках и схемах. В начале даны основные принципы характеристики звука. Учащийся, прочитав основные принципы, учится строить предложения, выражать свои мысли и доказывать, почему данный звук относится к этой категории звуков. По рисунку, изображающего лицо человека, дети понимают отличие звука от буквы, запоминают гласные звуки. Веточка рябины помогает воспроизвести гласные буквы первого и второго ряда. Схематичные рисунки йотированных гласных помогают запомнить, какую роль играют эти буквы в русском языке. По рисунку «гриб-боровик» уясняют, что гласные бывают ударные и безударные, что ё –всегда ударная (на что указывает молоточек), что чаще всего сомнительными гласными выступают : е, а, о, и, я.

Согласные звуки и буквы располагаются на симметричной фигуре бабочки. Учащиеся очень быстро запоминают группировку согласных звуков. Работая в паре, дети закрывают то одно крыло бабочки, то другое, выясняя, какие звуки относятся к парным или непарным, звонким или глухим.

Вопросы взаимоконтроля по разделу «Фонетика» рассматриваются сначала фронтально на уроке, потом в парах. Детям нравится выступать в роли учителя, тем самым они становятся активными участниками учебного процесса.

Позитивные результаты: Эти схемы-рисунки помогают учащимся производить фонетический разбор слова безошибочно. В 4 классе с фонетическим разбором справляются все: и сильные, и слабые учащиеся.

2 раздел –«Орфография».

Изучаемые темы по орфографии представлены в стихотворной форме, в виде схем, рисунков, таблиц, алгоритмов, сравнительного анализа, практических упражнений.

Формы работы со стихотворениями разнообразны: сначала незамысловатые рифмовки включаются как элементы речевой гимнастики, далее дети выполняют задания: выпишите слова на данное правило, запишите по памяти, под диктовку, спишите, распределите на слух слова по правилам (например, напиши слова с гласными после шипящих в три столбика), кто больше запомнил слов на данное правило, по аналогии добавь свои слова и т.д.

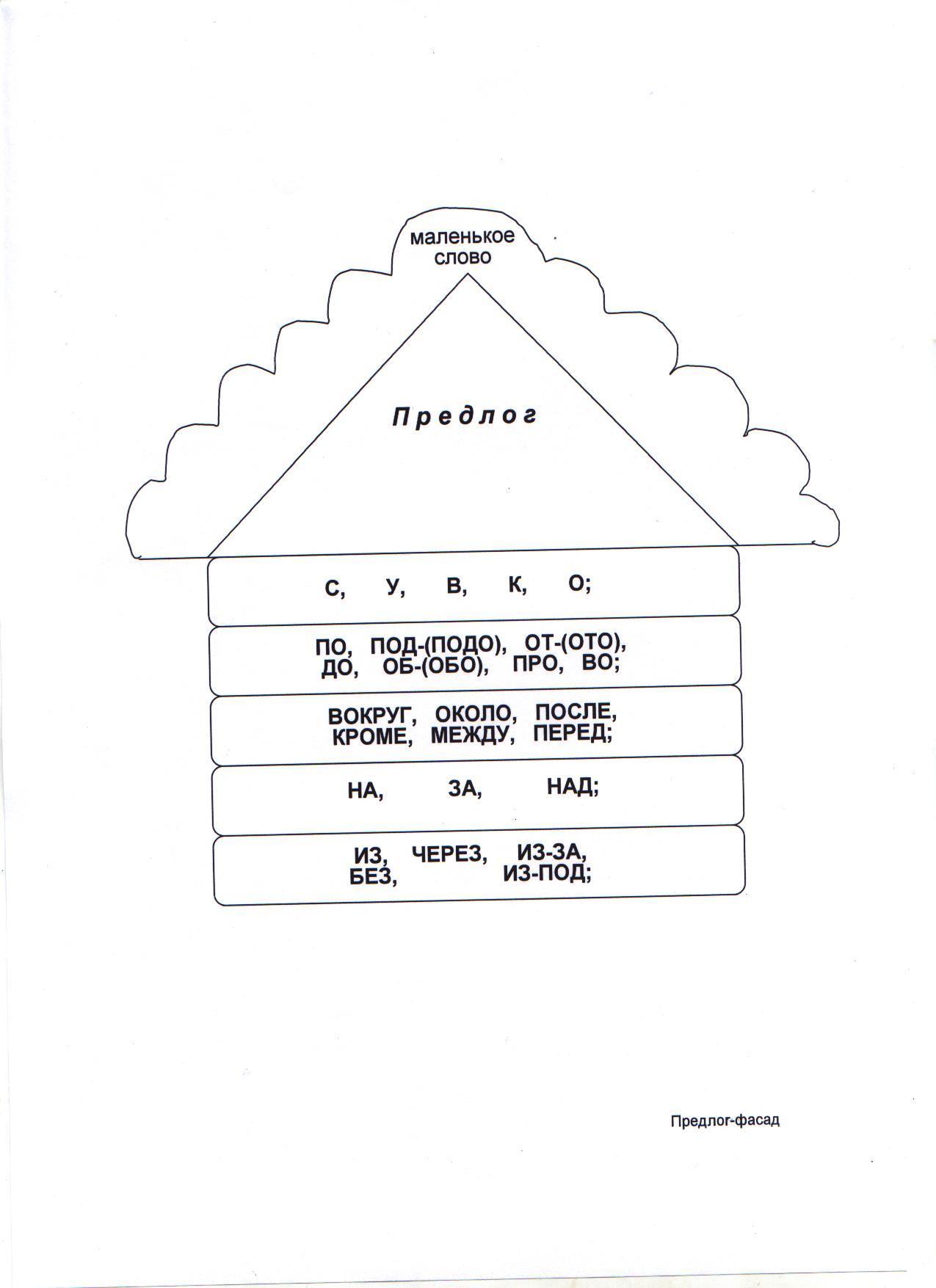

Сравнительный анализ написания предлогов и приставок, разделительных Ъ и Ь знаков помогает учащимся рассуждать, доказывать, отстаивать свою точку зрения.

Алгоритмы «Написание Ъ и Ь разделительного знака», «Проверка написания безударных гласных» учат последовательному рассуждению, безошибочному решению орфографических задач. Алгоритмы способствуют закреплению знаний по словообразованию. Учащийся может работать по алгоритму самостоятельно, а может в паре. Работа строится таким образом: один ставит перед другим проблему правильного написания слова, задаёт вопросы по алгоритму. Другой, анализируя слово, отвечает на вопросы и приходит к правильному решению проблемы. В паре работают «сильный и слабый» ученики. Сильный учащийся быстро осваивает алгоритм, а вот слабому - алгоритм долго ещё будет служить опорой и надёжным спутником в орфографии. Работу по алгоритму в паре, дети воспринимают как игру. Такие упражнения им нравятся, они это приветствуют.

На уроках во время повторения пройденного материала по орфографии, учащиеся открывают раздел, находят нужную тему и отвечают на вопрос учителя, выполняют практическое задание. Любая тема по орфографии всегда под рукой. Тетрадь-помощница- верный спутник ребят.

Изучение темы «Правописание падежных окончаний имён существительных» начинается с изучения падежей. Падежи – это «состав поезда». «Паровоз»- это именительный падеж, «вагончики»- косвенные падежи. На каждом вагончике пишется вопрос, предлоги данного падежа, окончания в 1, 2, 3 склонениях и синтаксическая роль в предложении. Оперируя этими карточками, заглядывая в них, учащиеся ещё в 3 классе быстро и непроизвольно запоминают вопросы, предлоги падежей.

Вопросы взаимопроверки (теоретические вопросы) по темам «Непроизносимые согласные», «Мягкий и разделительные знаки», «Приставка и предлог» рассматриваются сначала на уроке фронтально, потом отвечают только те, кто знает полный ответ, а потом формируются пары, и далее вопросы отрабатываются в парах.

Позитивные результаты: Ответы на теоретические вопросы к окончанию начальной школы знают все учащиеся. Дети учатся задавать вопросы, оценивать ответ своего товарища. Могут оценивать и свой ответ. Все формы работы способствуют повышению грамотности учащихся, развитию орфографической зоркости, способствуют сохранению в памяти основных тем по орфографии. Раздел «орфография» - это хорошая база для индивидуальной, самостоятельной работы учащихся.

3 раздел –«Орфографический словарь».

Идея создания орфографического словаря возникла после прослушивания лекций учителя начальных классов г. Москва Лысенковой.

Орфографический словарь разбит на 30 групп. Начиная с 1 класса, вводятся словарные слова, в последующих классах каждая группа пополняется более сложными по написанию словами. Учащиеся знакомятся на уроке не с одним словом, а с группой слов, связанных определённой темой. Например: «Школа» (ученик, ученица, учительница, класс, пенал, дежурный, карандаш). Слова вводятся в активный словарь ребёнка в начале недели и отрабатывается ежедневно. Сначала слова проговариваются с указанием орфограммы (например, «посуда» запомню букву «о»), затем отрабатывается их написание в игровой ситуации «Вставь букву», «Покажи букву», «Найди ошибку», заполни перфокарту. Перфокарты выполнены в виде фигурок, каких-то предметов. По теме «Овощи» - это помидор, по теме «Школа» - фигурка человечка или карандаш.

В конце недели дети пишут словарный диктант по данной группе. В течение последующих недель учащиеся не только знакомятся с новой группой слов, но и отрабатываются и ранее изученные. Особое внимание уделяется тем словам, в которых во время словарного диктанта были допущены ошибки. (Это показывает мониторинг). В 3-4 классах учащиеся ежедневно записывают в домашней работе ту или иную словарную группу, выделяя сомнительные буквы и ставя ударение. А в конце недели в 4 классе дети учатся писать мини-сочинение по теме словаря. Например: тема «Родина». «Моя Родина- Россия. Столица – город Москва. Главная площадь страны – Красная площадь. Красная площадь находится у стен Кремля. В Кремле работает правительство.»

Позитивные результаты: 100% учащихся справляются с словарными диктантами, качество знаний составляет 85-90%. Дети комфортно чувствуют себя во время проведения словарного диктанта, уверены в своих знаниях. Формы работы с орфографическим словарём повышают орфографическую зоркость и грамотность, а главное – интерес к русскому языку.

4 раздел – «Родственные (однокоренные) слова» или «Словарь корней».

Этот раздел заполняется, когда начинается изучение темы «Родственные слова». Дети получают на уроках понятие «корень» и учатся подбирать к данному корню родственные (однокоренные слова). Подбор слов осуществляется на уроке, продолжается дома. Дети работают со словарём, количество слов неограниченно. Важно, правильно записать слово, выделить корень и знать его лексическое значение.

Фомы работы по этому разделу: проговаривание отдельных групп, слов, называя корень слова; орфографические минутки (комментированное письмо, диктанты под копирку, какографическое письмо, письмо под диктовку с предварительной подготовкой, точечное письмо с пропуском орфограммы, орфографическое лото, сигнальное письмо или письмо с секретом («телетайпная лента» из опыта работы учителя из Липецкой области), работа по алгоритму, взаимоконтроль, самоконтроль, заполнение перфокарт.

Позитивные результаты: Учащиеся расширяют словарный запас, умеют работать с разными видами словарей, быстро находят корень слова в родственных словах, знают правила правописания изученных орфограмм, умеют их применять. Работа по этому разделу способствует развитию орфографической зоркости, повышает грамотность учеников, содержит большой материал для индивидуальной и самостоятельной работы.

5 раздел - «Словообразование».

Раздел открывается рисунком-схемой: корень дерева, ветка, скворечники, травянистое растение. По этой схеме дети чётко понимают, что главное в слове корень, что новые слова образуются при помощи приставок и суффиксов, т к. «ветка» и «скворечники» связаны с деревом по смыслу, дополняют его. Окончание выступает в этой схеме немного обособленной, тем самым помогает понять детям её формообразующую роль.

Лист взаимного контроля отрабатывает теоретические знания учащихся.

Позитивные результаты: 97% учащихся отличают родственные слова от формы слова. 95% учащихся справляются с словообразовательным разбором. 100% учащихся знают теорию по теме «Состав слова»

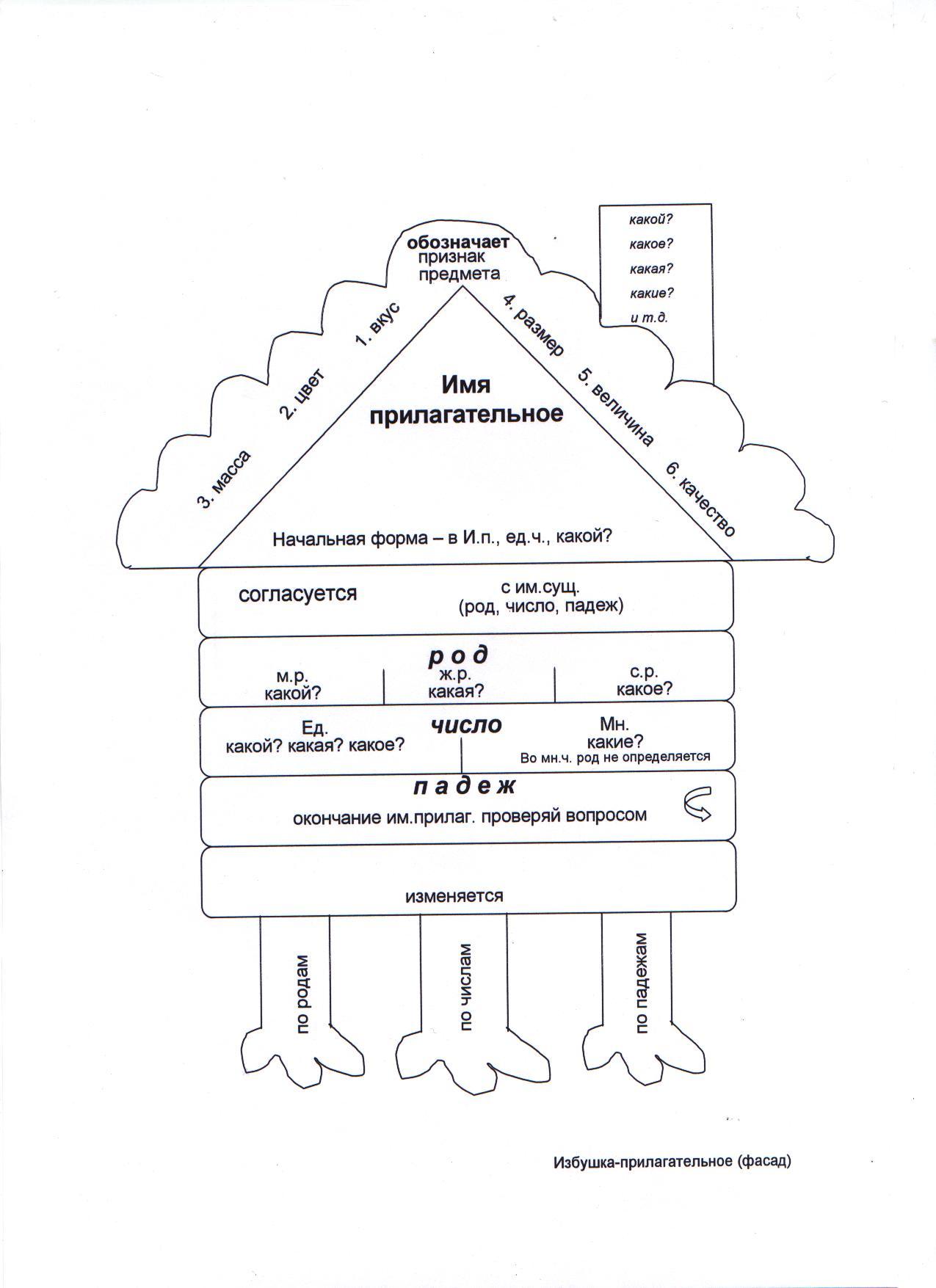

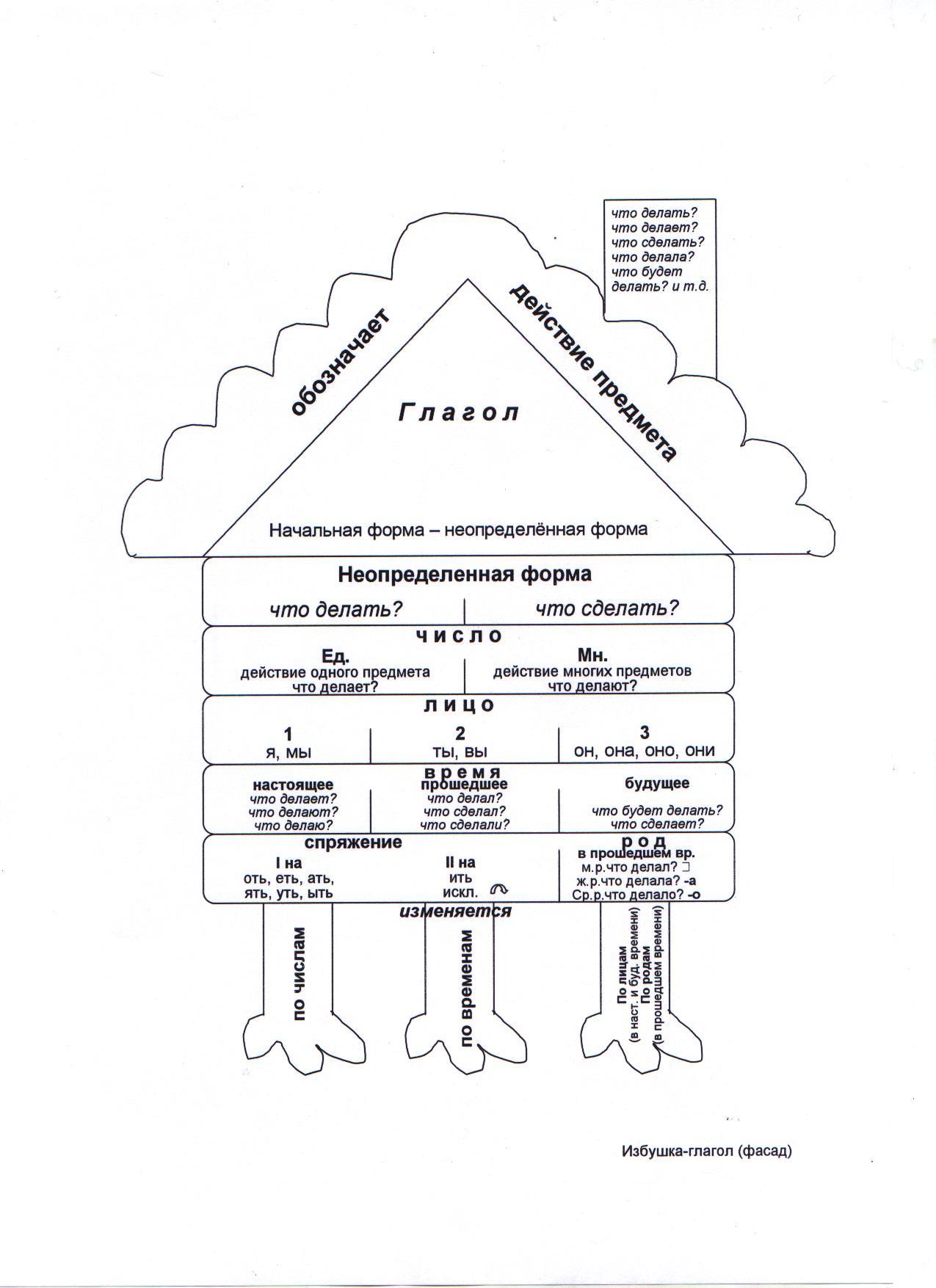

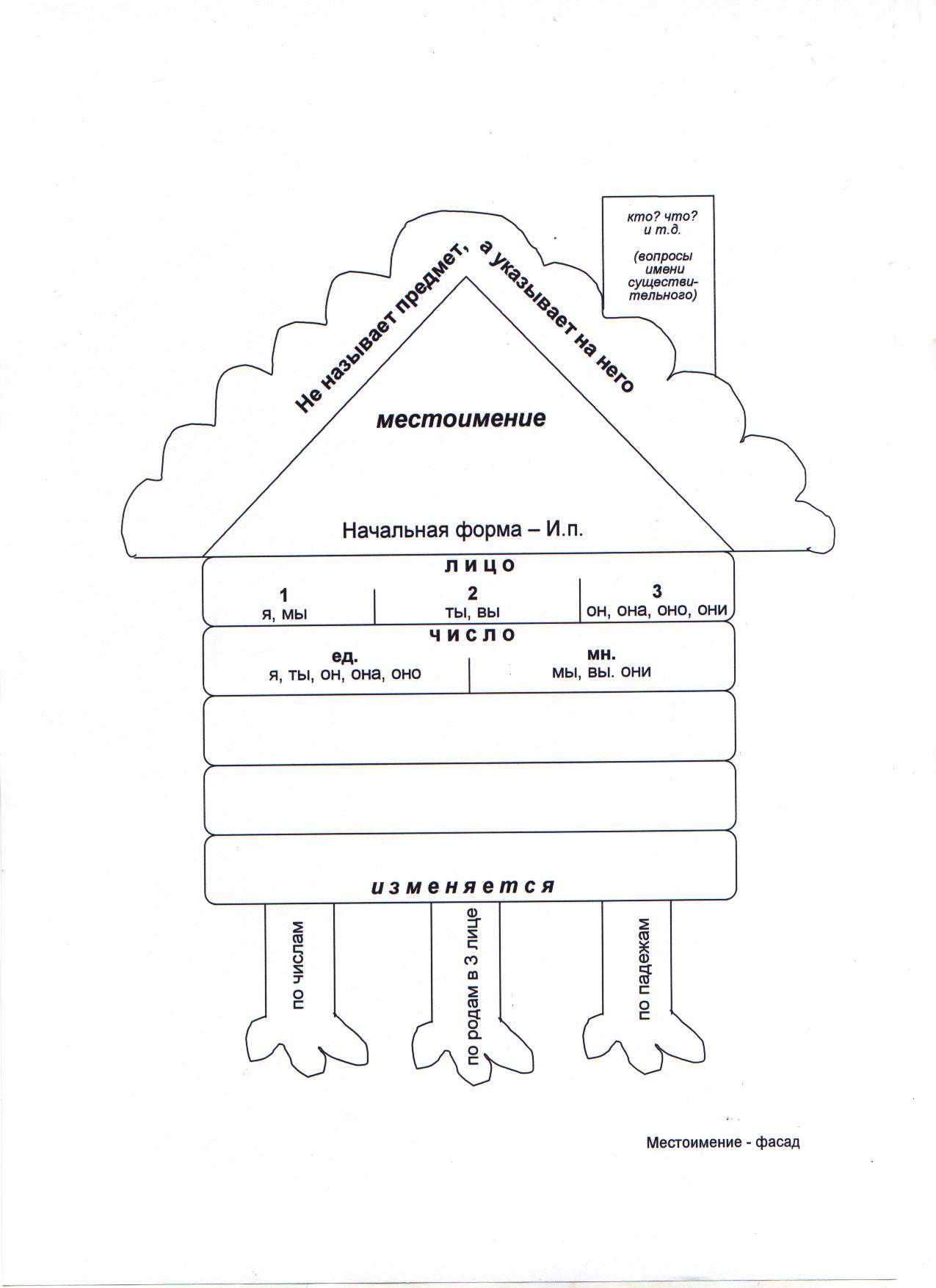

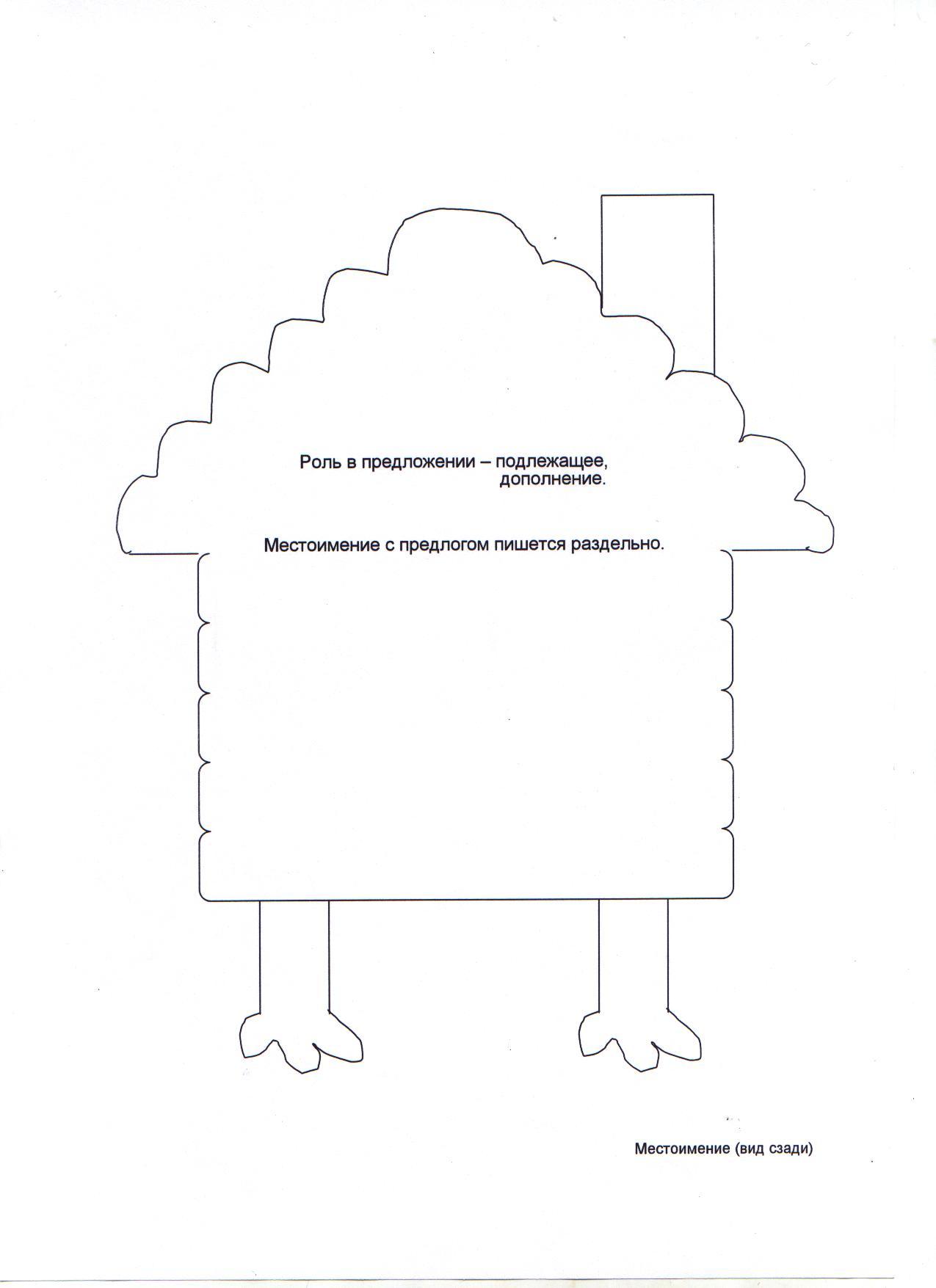

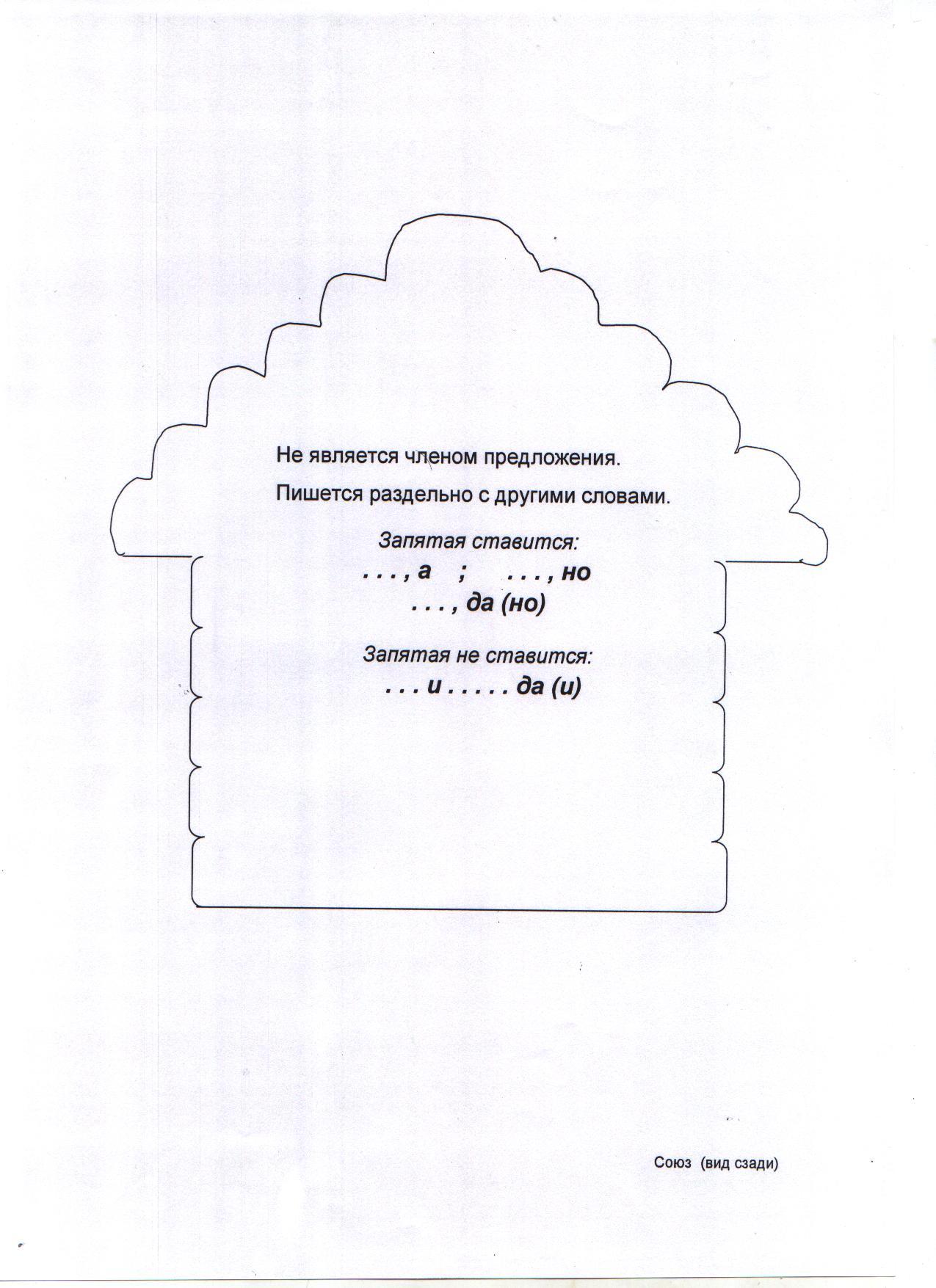

6 раздел – «Морфология».

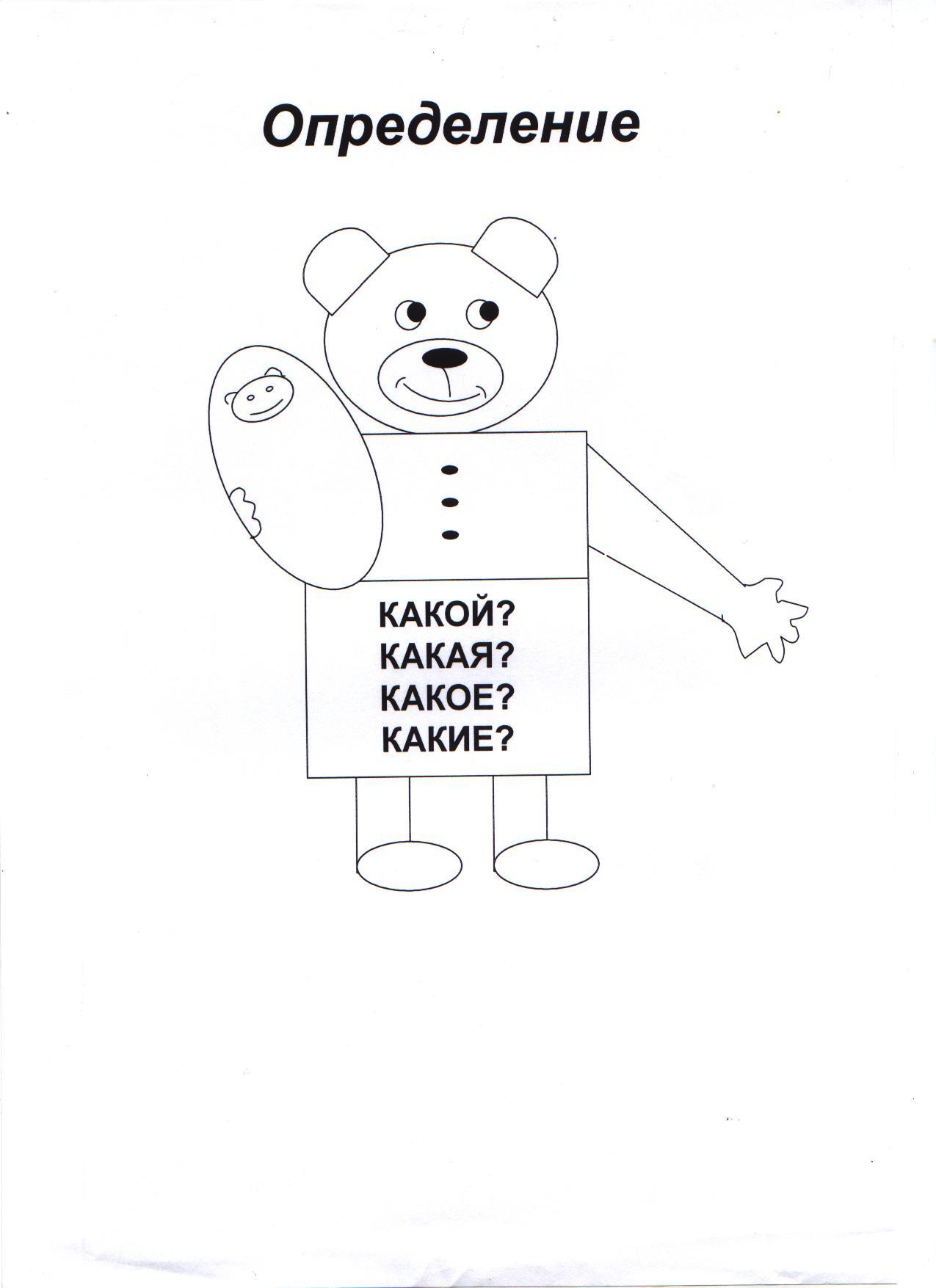

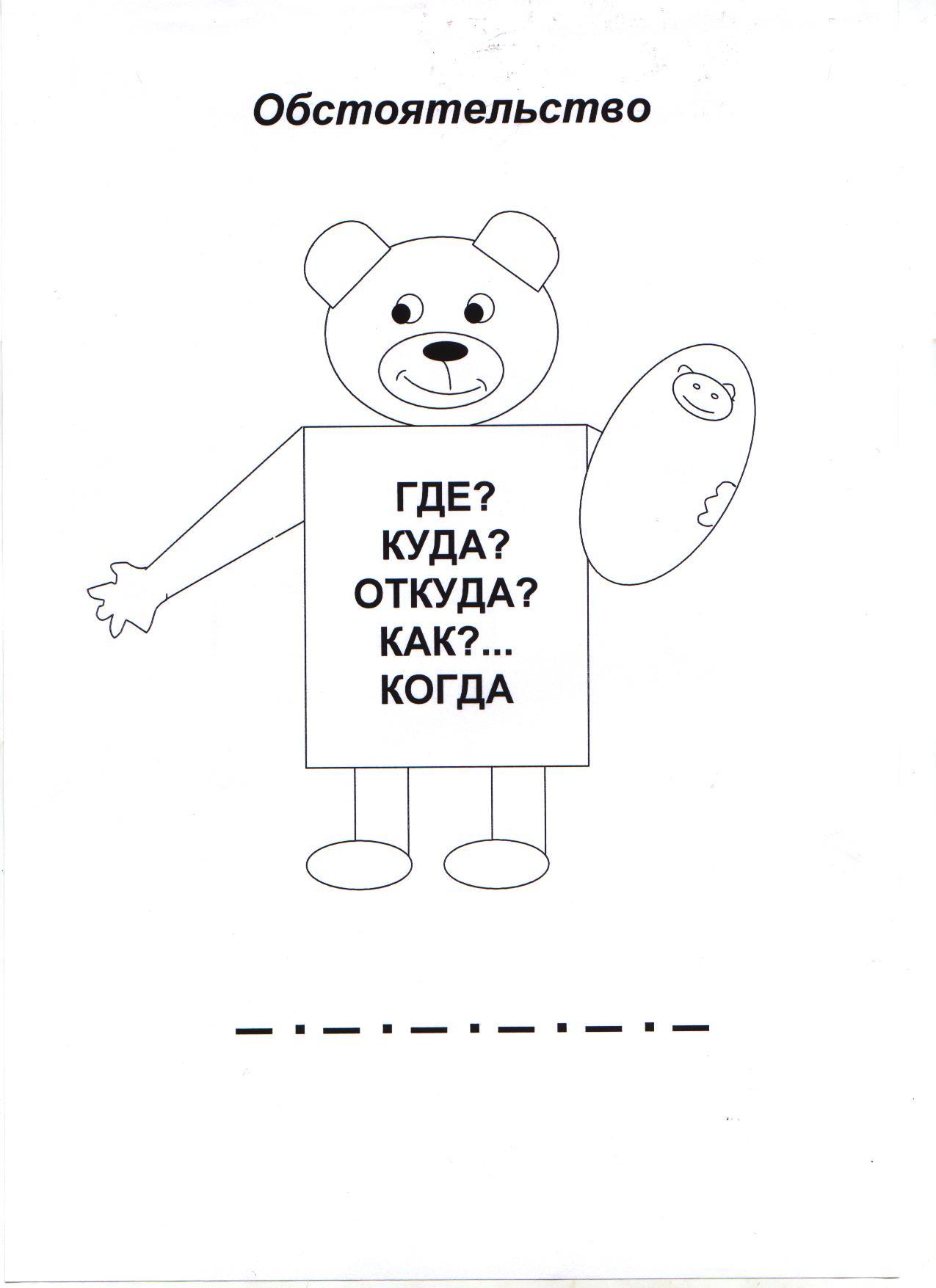

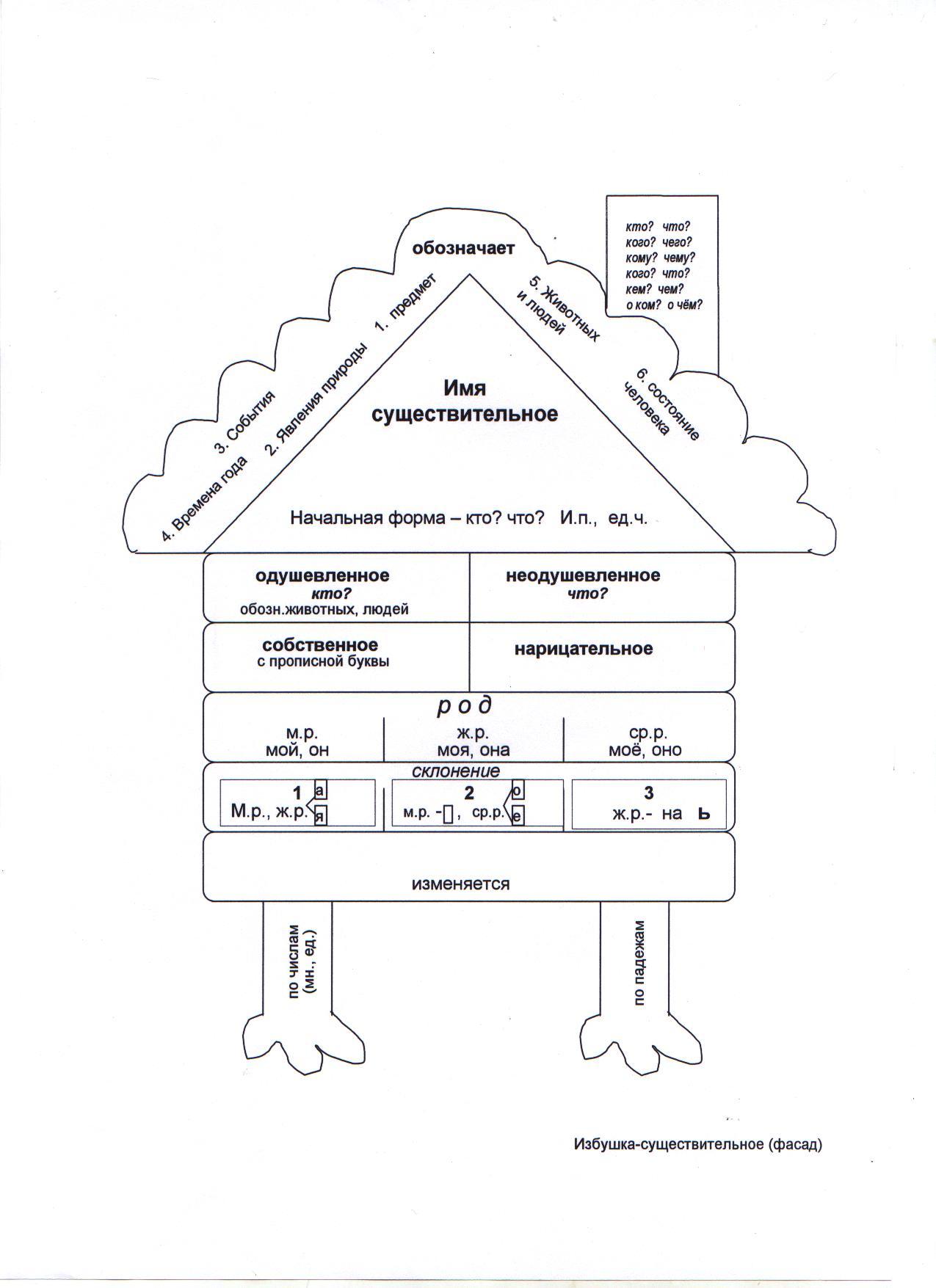

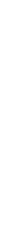

Морфология – наука о частях речи. Каждая часть речи «поселяется» в избушке. В «избушке» вся информация о какой-то части речи. На крыше избушке пишется название части речи, что обозначает. На трубе – на какие вопросы отвечает данная часть речи. Если часть речи (предлоги, союзы, частицы) не имеют вопросов, то избушка выполняется без трубы. Стена избушки, состоящая из брёвен, несёт полную информацию об особенностях данной части речи, т.е. указываются постоянные и непостоянные признаки. Избушка имеет куриные ножки. На ножках записывается, как изменяется эта часть речи. Если «Имя существительное» изменяется по числам и падежам, то избушка имеет две ножки. А вот «Имя прилагательное» изменяется по числам, родам, падежам, тогда у избушки три ножки. Избушка неизменяемой части речи (наречие) не имеет ножек. На обратной стороне избушки – порядок морфологического разбора, изменение части речи по вопросам, т.е. склонение или спряжение.

Сведения о части речи на избушке записывается постепенно из урока в урок по мере прохождения темы. Вопросы взаимоконтроля отрабатываются с первого урока.

Позитивные результаты: Избушки помогают запомнить всю информацию о части речи: классификацию, морфологические признаки; используются на уроках-аукционах, на которых ученики показывают высокий уровень ЗУН в теоретических и практических упражнениях: умеют производить морфологический разбор, распознавать части речи.

Учащиеся во время учебного процесса, забыв ту или иную информацию о части речи, быстро открывают нужный раздел, находят избушку и восстанавливают в памяти утраченное. Такая маленькая подсказка даёт уверенность слабым учащимся, повышает мотивацию их учебной деятельности.

7 раздел – «Синтаксис».

В этом разделе учащиеся знакомятся с членами предложения: с главными и второстепенными. Вводится понятие «грамматическая основа предложения». Предложение- это «медвежья семья». Подлежащее – мама-медведица, сказуемое - папа-медведь, к ним примыкают их дети: дополнение, определение, обстоятельство. На каждом герое указано, на какие вопросы отвечает этот член предложения, что обозначает, как подчеркивается в предложении. В этом разделе дети записывают основные характеристики предложения по составу, по цели высказывания, по интонации, даётся порядок синтаксического разбора предложения.

Позитивные результаты: 99% учащихся к концу 4 класса знают грамматическую основу предложения, без труда находят её, определяют второстепенные члены, умеют составлять словосочетания, производить синтаксический разбор. Термины (названия второстепенных членов) учащиеся самостоятельно вводят в активный словарь.

8 раздел – «Пунктуация».

В первом классе учащиеся знакомятся со знаками препинания в конце предложения. Сразу же оформляются эти сведения в тетрадь-помощницу. Каждый знак – важная персона, удостоен портрета, вставляется в рамку, и поясняется его значение в русском языке.

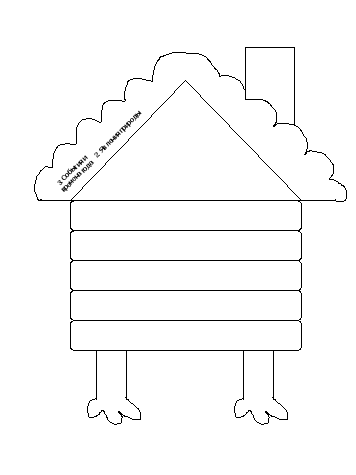

Ненавязчиво в 3 классе вводится «запятая» и указывается постановка «запятой» перед союзами А, НО, ДА (в значении НО). В 4 классе вводится понятие «однородные члены предложения». Детям даётся рисунок (утки) с «однородными членами» и объясняется постановка запятой в предложении.

По рисунку или схеме учащиеся вспоминают правило постановки запятой между однородными членами предложения, учатся правильно выражать свои мысли.

Позитивные результаты: Ученики умеют применять правила пунктуации, анализировать предложение, составлять схему. 96% учащихся прочно усваивают правила пунктуации.

Выводы: Весь труднозапоминаемый материал изучается с опорой на тетрадь-помощницу. Сначала учащиеся обращаются к ней чаще, затем реже, вскоре решают ту или иную грамматическую и орфографическую задачу по памяти.

Тетрадь-помощница помогает, во-первых, осуществить результативность обучения русскому языку; во-вторых, - учащиеся успешно усваивают знания по грамматике, овладевают навыками самоконтроля и самообразования.

5

ебята улица

ебята улица  карандаш дорога

карандаш дорога  работа овощи

работа овощи зима одежда

зима одежда

осуда весна

осуда весна молодой ромашка

молодой ромашка шёл коллектив

шёл коллектив

не ставится:

не ставится:

пределение

пределение

асскажи о второстепенных членах предложения дополнение

асскажи о второстепенных членах предложения дополнение