СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Воспитание творчеством

Цель воспитательной работы сегодня-помочь ребенку быть субьектом собственной жизни, способным на сознательный выбор, на самостоятельную выработку идей.

Просмотр содержимого документа

«Воспитание творчеством»

МКУ ДО «Топчихинский Детско-юношеский центр»

Педагог – организатор Ткаченко С.В.

«Основное направление – творческое».

Программа воспитательной деятельности для учителей начальных классов

Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им стать

взрослыми, надо принимать их как повторение

своего детства, чтобы совершенствоваться самому,

надо, наконец, жить жизнью детей, чтобы быть

гуманным педагогом.

Ш. А. Амонашвили

Программа воспитательной деятельности «Я и творчество»

Социально-экономическое положение в стране требует от ребенка быстрой адаптации к новым условиям существования. Встаёт проблема: как в условиях рыночной конкуренции, смещения ценностей от высоких идеалов к идеалам материального достатка сохранить лучшие нравственные качества подрастающего человека. Цель воспитательной работы сегодня - помочь ребенку быть субъектом собственной жизни, способным на сознательный выбор, на самостоятельную выработку идей.

Встаёт задача создать ребёнку условия для свободного выбора форм, способов самореализации на основе общечеловеческих ценностей. А для этого надо способствовать тому, чтобы среда, в которой находится ребенок, была как можно более разнообразной, вариативной. Программа должна помочь ребенку строить свою жизнь и после окончания школы. В основу программы положены идеи и мысли В. А. Караковского, Н.Е.Щурковой, В.А.Сухомлинского.

Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его сложность – в бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и стихийного. В процессе своего становления как личности, ребенок испытывает взаимодействия со стороны школы, семьи, сверстников, учреждений дополнительного образования детей, средств массовой информации и т. д. В социальном опыте человека особенно важен первый, хотя бы робкий успех в жизни. Для ребенка естественным “ полигоном” радостей и разочарований, успехов и неудач являются семья, школа, учреждения дополнительного образования.

Необходимость повышения конкурентоспособности каждого в условиях жесткой требовательности общества к адекватной социальной приспособленности личности, к адаптации ее в широком смысле слова, к ее функциональным возможностям – это повседневная реальность, “заданный параметр” современной цивилизации. Поэтому необходимы личные усилия, личная ответственность ребенка за свой успех в жизни, который возможен лишь в результате упорного труда. Личность ответственна перед собой в качестве субъекта гражданского общества.

Формы самовыражения личности могут быть бесконечно уникальными и многообразными, однако в конечном счете они выступают в качестве внешнего проявления более фундаментальных запросов человеческой психики. Лишь тот осознает себя полноценной личностью, кто нашел свой путь к любви и самоуважению, последнее же во многом зависит от приобретенных знаний, опыта и умений решать жизненные проблемы.

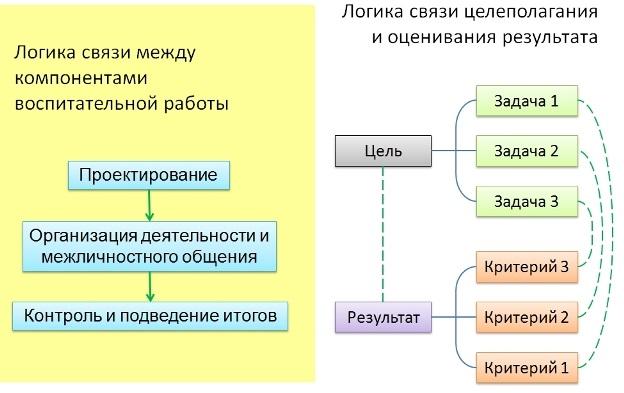

Моя воспитательная деятельность - это способ организации жизнедеятельности и воспитания членов класса, представляющий собой целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов и способствующий развитию личности и коллектива. Созданная модель помогает более целенаправленно и обоснованно строить воспитательную систему, сосредотачивать усилия на решении наиболее важных проблем, согласовывать устремления действий учителя, учащихся и родителей при планировании и организации жизнедеятельности в коллективе.

А это, несомненно, должно способствовать повышению эффективности педагогической деятельности, достижению более существенных результатов в духовном и физическом развитии учащихся, формировании индивидуальности коллектива и его членов. Повышение эффективности воспитательной работы в школе связано с формированием целостности педагогического процесса, что возможно в условиях воспитательной системы.

Воспитательная система в школе – целостный социальный организм, функционирующий при условии взаимодействия основных компонентов воспитания и обладающий такими характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологический климат. Воспитательная система школы создается усилиями всех участников педагогического процесса: учителями, детьми, родителями. В процессе их взаимодействия формируются ее цели и задачи, определяются пути их реализации, организуется деятельность.

Цели воспитательной деятельности:

Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для всемерного развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию.

Создать условия для жизнедеятельности школьного коллектива с едиными задачами и общими направлениями деятельности.

Создать условия для саморазвития школьника.

Задачи:

Предоставить дополнительные возможности для проявления творческих способностей детей, их активного вовлечения в организацию и проведение дел.

Использовать широкий выбор направлений, форм и видов деятельности.

Оказать поддержку развитию организаторских качеств школьника.

Учить заботиться друг о друге.

Критерии эффективности воспитательной системы:

сформированность нравственного, познавательного, коммуникативного, художественного и физического потенциалов личности учащегося;

развитость креативных способностей учащихся;

проявление индивидуальности каждого ученика и класса в целом;

сформированность коллектива.

В соответствии с данными критериями могут быть использованы традиционные и нетрадиционные методики изучения воспитательного процесса, такие как:

методики для исследования развития познавательных процессов личности учащегося;

тест «Креативность»;

социометрические методы;

тест «Цветок настроения»;

сочинение-рассуждение, «Каким я стал за этот год и почему»;

анкета «Я и педагог»;

элементы ТРИЗа;

элементы арттерапии;

элементы куклотерапии;

и другие.

Перечисленные методики позволяют получить необходимую и достоверную информацию о развитии личности учащихся и сформированности коллектива, а также добиваться поставленных целей и задач.

Прогнозируемые результаты программы:

формирование навыков и привычек нравственного поведения;

обогащение эмоционального мира детей и формирование у них нравственных чувств;

формирование у детей ответственности за свое здоровье;

вооружение учащихся знаниями о морали, формирование моральных норм;

формирование коммуникативных умений и навыков, способности адекватно выбирать формы и способы общения в различных ситуациях;

развитие органов классного ученического самоуправления;

повышение мотивации обучающихся к учебной и воспитательной деятельности.

Документы воспитательной деятельности.

Воспитательная деятельность разработана в соответствии с:

законом РФ « Об образовании»,

конвенцией о правах ребенка,

концепцией модернизации содержания и структуры российского образования до 2010 года,

концепцией воспитания в образовательной среде Ростовской области на период до 2010 года,

уставом МОУ СОШ № 7 имени Береста А.П.,

локальными правовыми актами.

Структура программы.

1. Я и мои интересы.

Создание условий для воспитания независимого, уверенного в себе, способного отстоять свое мнение ребенка.

Организация активной жизни детского коллектива через такие формы деятельности, как КТД, КВН, олимпиады, предметные недели.

2. Я – гражданин России.

Участие в патриотическом движении через тесное сотрудничество с Советом ветеранов, проведение акций: «Спешите делать добро», «Герои живут рядом»

Знакомство с народными обычаями, праздниками, изучение фольклора через участие в различных праздниках: «Масленица», «Театр русской сказки» и т.д.

3. Я и творчество.

Выявление потребностей, интересов и склонностей школьников.

Создание широкого простора для творческой самореализации интересов детей через кружки и различные творческие объединения.

Стимулирование развития творческих способностей школьника.

4. Я и природа.

Приобщение к миру природы, участие в экологических акциях «Птичку жалко», «Конкурс букетов», «Я – хозяин моего города».

Формирование у школьников представлений о ценности мира, о единстве человека и природы, о человеке, как части природы.

5. Я и моя семья.

Организация совместного досуга детей и родителей через совместные дела, праздники, экскурсии, поездки.

Изучение прав и обязанностей ребенка в семье.

Организация и осуществление связи поколений через уроки-встречи, совместные мероприятия.

6. Я – культурный человек.

Посещение культурных центров, театров, музеев.

Развитие способности школьников соотносить культурные, социальные нормы с собственным поведением во всех видах деятельности: общении, учебной, трудовой, художественной, спортивной.

7. Я и окружающие меня люди.

Познание самого себя, своего отношения к людям, к своему коллективу, близким, друзьям, окружающим.

Формирование доброго отношения к людям, к своему коллективу, близким, окружающим через участие в акциях «Спешите делать добро», «Ветеран живет рядом».

Выработка навыков сотрудничества через организацию совместной деятельности с библиотекой имени Листопадова.

Воспитание таких качеств, как доброта, милосердие, чувство долга и товарищества, заботы о ближнем.

Приоритетным направлением в своей работе я считаю блок «Я и творчество» и хочу рассмотреть его более подробно.

Блок воспитательной деятельности «Я и творчество»

Цели:

Поэтапное создание условий для развития личности ребенка;

воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной и трудовой деятельности и нравственному поведению;

воспитание активного, инициативного человека, способного к постоянному самосовершенствованию;

формирование разносторонне развитой личности, обладающей высоким уровнем образования, интеллектуальными, гражданскими, нравственными качествами, культурой физического здоровья, способной к самореализации, профессиональному самоопределению.

Задачи:

1. Создать максимум условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развитию детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений желаний; благоприятный психологический климат в классе для детей и родителей. развивать творческие способности школьников;

2. Связать в единое целое: коллектив детей, учителей и родителей.

3. Воспитывать в детях:

любовь к Родине, своему селу, родному дому;

способность к объективной самооценке и регуляции в поведении, чувства собственного достоинства, самоуважения; уважение к членам своей семьи; формировать общечеловеческие нормы морали (доброта, взаимопонимание, терпимость);

эстетическое, нравственное и практическое отношения к окружающей среде;

потребность в здоровом образе жизни;

знакомить учащихся с прошлым и настоящим своей малой родины, приобщать учащихся к культуре своего отечества, народа, формировать потребность в высоких культурных и духовных ценностях;

прививать чувства прекрасного на примерах музыки и живописи.

развитие потребности в творческом труде, воспитание трудолюбия как высокой ценности в жизни;

развитие стремления к непрерывному самосовершенствованию, саморазвитию;

4. Осуществлять приобщение школьников к законам государства, раскрытие объективной необходимости их выполнения, формирование гражданской ответственности;

5. Формирование системы самоуправления в классе.

В концепции модернизации российского образования на период до 2010 года сказано: «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственностью за судьбу страны».

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели школы и призван обеспечить выполнение основных целей, среди которых называется развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формируется желание и умение учиться.

Главной целью школы, как социального института в современных условиях является разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, творческих способностей, общеучебных умений, навыков самообразования, способных к самореализации личности. Ни одно учебное заведение на сегодняшний день не может заявить о себе как о современном, гуманном, личностно-направленном, если ограничится лишь передачей ученикам знаний и не разовьет в них способность самостоятельно принимать решения, самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки, если не научит детей ценить и развивать свою собственную уникальную личность и уважать и восхищаться неповторимостью личности другой.

В центр воспитательной деятельности был поставлен ребенок и определены следующие приоритетные направления воздействия на его личность:

познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и творческую через формирование ценностного отношения к себе и другим;

найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика через освоение ценностных ориентиров, позиций и опыта поколений, через овладение различными умениями во внешкольной деятельности;

реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, друг, член семьи, член общества, гражданин великой страны – через становление социально активной личной, гражданской позиции.

Природу творческой деятельности рассматривали М.М.Бахтин, В.С.Библер, И.А.Герасимова, Э.В.Ильенков, Б.М.Кедров, А.М.Коршунов, Д.С.Лихачёв, М.К.Мамардашвили, Ф.Т.Михайлов, В.С.Швырёв, А.Т.Шумилин.

Психолого-педагогические особенности творческой деятельности рассматривались в работах В.И.Андреева, А.Г.Асмолова, О.Ю.Богданова, Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, А.Н.Лука, А.Маслоу, Р.С.Немова, Н.Д.Никандрова, С.Л.Рубинштейна, А.К.Сухотина, Д.И.Фельдштейна.

Проблемы оптимизации образовательных процессов и систем рассматривались Ю.К.Бабанским, А.М.Моисеевым, М.М.Поташником.

Проблематика формирования познавательной, творческой и других видов активности младших школьников в последние годы раскрыта в диссертационных исследованиях М.В.Гринёва, Т.П.Зайченко, Г.Н.Котельниковой, Т.Н.Лукьянченко, Т.А.Старовойтовой.

Оригами как средство обучения и воспитания школьников рассматривается в исследованиях С.Ю.Афонькина, Е.Л.Кабачинской, М.М.Литвинова, С.В.Опаричевой, Г.А.Соколовой.

Несмотря на разработку отдельных сторон проблемы, педагогический аспект формирования творческих способностей у учащихся начальной школы, связанный с подбором средств и методов оптимизации учебно-воспитательного процесса, еще недостаточно изучен. Творчество — это порождение новых идей, стремление научиться большему, думать о деле иначе и делать его лучше. Творчество – это человеческая потребность. Замечено, что творческие люди обладают большой жизненной энергией до глубокой старости, а люди ко всему равнодушные, ничем не увлеченные чаще болеют и быстрее стареют.

Творчество – это созидание нового и прекрасного, оно противостоит разрушению, шаблону, банальности, тупости, отсталости, оно наполняет жизнь радостью, возбуждает потребность в знании, работу мысли, вводит человека в атмосферу вечного поиска. Подлинное творчество – это продолжение многовекового развития человечества, его духовного богатства, его нравственности. Творческий стиль жизни – это не привилегия одиночек, это единственный способ нормального существования и развития общества. Но это, к сожалению, еще не всеми осознано. И на нас лежит огромная ответственность – развить в ребенке творческое начало для того, чтобы состоялся человек, личность.

Сложность проблемы развития творческих способностей у детей обусловлена большим числом разноплановых факторов, определяющих как природу, так и проявление творческих способностей. В основном эти факторы можно объединить в три наиболее общие группы.

Первая группа включает природные задатки и индивидуальные особенности, определяющие формирование творческой личности. Во вторую группу входят все формы влияния социальной среды на развитие и проявление творческих способностей. Наконец, третья группа – это зависимость развития от характера и структуры деятельности.

Творчество предполагает наличие у человека определенных способностей. Творческие способности не развиваются стихийно, а требуют специального организованного процесса обучения и воспитания, пересмотра содержания учебных программ, разработки процессуального механизма реализации этого содержания, создания педагогических условий для самовыражения в творческой деятельности. Одной из главных задач, стоящих перед школой, является создание оптимальных условий для развития каждого учащегося в различных видах трудовой деятельности.

Наше время - это время перемен. Сейчас России нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Школа должна готовить детей к жизни. Поэтому развитие творческих способностей учащихся является важнейшей задачей современной школы. Этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативность и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе.

Каждый ребенок в большей или меньшей степени способен к творчеству, оно постоянный и естественный спутник формирования личности. Способность к творчеству, в конечном счете, развивается у ребенка взрослыми: педагогами и родителями, и это очень тонкая и деликатная область воспитания: растить творчески способного ребенка можно лишь на основе очень глубокого знания его индивидуальности, на основе бережного и тактичного отношения к своеобразию этих черт.

В процессе формирования личности воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности.

Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте состояние общественного сознания и общественной жизни. Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.

В Послании Президента Законодательному собранию указано, что школьное образование представляет собой один из определяющих и самых длительных этапов жизни каждого человека, является решающим как для индивидуального успеха, так и для долгосрочного развития всей страны. Кроме того, система образования в прямом смысле слова образует личность, формирует сам образ жизни народа, передает новым поколениям ценности нации.

Одной из задач Концепции школы, в которой я работаю, является дифференциация и адаптация системы школьного образования по отношению к учащемуся, обеспечение максимально благоприятных условий для социализации каждого учащегося, реализации его творческого потенциала. Таким образом, мы стремимся подготовиться к решению проблемы прикладной и практической ориентации образования.

Выделю некоторые направления разрабатываемой национальной образовательной стратегии. При этом обозначу основные формы, методы, приемы, средства реализации взаимоотношения учителя и ученика, нашедшие практическое применение в моей педагогической деятельности. Первое направление таково: уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.

В моей педагогической практике развитию детских способностей уделено много внимания. Я пришла к выводу, что раскрывать их следует через создание развивающей среды. Целесообразным можно считать применение метода диагностики. Диагностика выявляет скрытые способности, задача педагога – смоделировать ситуацию, в которой потенциал раскроется. Выявив у детей способности к какому-либо виду деятельности, я объединила усилия учителей, психолога, родителей и педагогов дополнительного образования.

Другой результативный метод - метод вовлечения. Через вовлечение в деятельность ребёнку предоставляется возможность выбора реализовать свои способности в различных сферах. Задачи педагога – постоянно развивать способности школьника. В.А.Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках их пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли.

Тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое влияние на развитие активной речи ребенка. Развитие функций руки и речи в ходе развития человека шло параллельно. В связи с выполне-нием более тонкой и сложной работы происходило увеличение двига¬тельной проекции кисти руки в мозге человека. Таким образом, реализуется на практике методика коррекции речи, а вместе с ней и развития способностей через развитие мелкой моторики руки.

Начальная школа видит свою основную цель помощи детям в их интеллектуальном, эмоциональном, физическом и социальном развитии, предоставив им соответствующие возможности обучения. Для реализации этих задач я предлагаю использовать различные технологии. Главная задача их использования состоит в том, чтобы помочь детям подготовиться к усвоению предлагаемых знаний наилучшим образом. Детей нельзя заставить научиться чему-либо. Даже наиболее эффективно работающие учителя не могут научить детей, которые еще не готовы учиться. В таком случае игровая терапия является дополнением к обучающей среде, опытом, который помогает детям наиболее эффективно использовать свои способности к учению.

В основе взаимоотношений лежит метод безоценочного принятия ребенка. Благодаря этому создается атмосфера безопасности, заботы и понимания, что способствует возникновению у ребенка переживаний, поддерживающих разрешение быть самим собой, таким как он есть в эту минуту.

Арттерапия усиливает ощущение собственной личностной цели, повышает художественную компетентность, также создает ощущение удовлетворения в результате скрытых умений и их развития.

Метод рисунка даёт возможность ребенку реализовать свое Я, быть принятым и одобренным. При таком отношении и понимании ребенок раскрепощается и "открывается" внутренне. Подсознательные конфликты и переживания выражаются свободнее в изобразительной деятельности, чем вербально, они позволяют работать с мыслями и чувствами, которые кажутся непреодолимыми. Также было отмечено, что соединение арттерапии с развитием речи, на основе использования элементов ТРИЗа, способствовало формированию у детей познавательной потребности, побуждающей к познанию нового, получению новых впечатлений, переживаний, активизации речевого запаса детей, а также эта интеграция способствовала развитию мелкой моторики кисти ребенка и стимулированию их эмоционального состояния.

Совокупность названных методов позволяет решать задачи по развитию способностей через моделирование ситуации успеха, предвосхищающей оценки. В результате происходит реализация способностей в обучении и воспитании, даже у детей с ограниченными возможностями "в обход" основного дефекта с опорой на сохранные функции.

Другая планируемая стратегия заключается в следующем: одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности.

Поддержка талантливых и одарённых детей находит своё отражение во взаимоотношениях учителя и ученика. Я считаю, что она отражается в педагогической ситуации: «вместе с ребенком». Только методики сотрудничества, а не авторитарного отношения способствуют всестороннему развитию личности. Только при положительном отношении к детям и предвосхищающей оценке их деятельности можно достичь эмоционального благополучия детей и развития их способностей.

Результативны следующие формы работы: вовлечение в различные постановки, спектакли, марафоны, приобщение к работе в школьном музее, работе в «Школе будущих первоклассников». Педагогическая поддержка талантливых детей имеет логическое продолжение: многим учащимся становится интересно дополнительное образование. Дети посещают различные тематические кружки, секции, клубы, участвуют в конкурсах и фестивалях, выходят на международный уровень.

В Пролетарском районе существует положительный опыт, повышающий мотивацию к участию в различных проектах творчески одаренных школьников. По решению районного совета директоров из фонда «Социально-благотворительные программы Пролетарского района» в течение 5лет финансируются премиальные выплаты учащимся школ и их педагогам.

Каждый классный руководитель формирует ребёнка не по частям, он имеет дело с целостной личностью, т. е. должен заботиться и о его здоровье, и о его способностях, и о его нравственности. Я, решая свои задачи, обращаюсь за помощью и к учителям-предметникам, и к родителям, и к социуму. В решении этих задач мне помогает создание портфолио ученика.

Портфолио создаётся учащимся школы на добровольной основе. Портфолио следует рассматривать как индивидуальную папку ученика, в которой фиксируются и накапливаются индивидуальные достижения в разнообразных видах деятельности. Материал портфолио собирается не один год, а в течение всего периода обучения.

Портфолио является формой аутентичного оценивания образовательных результатов по продукту, созданному учащимся в ходе учебной, творческой, социальной и других видов деятельности. Таким образом, портфолио соответствует целям, задачам и идеологии практико-ориентированного обучения. Создаваемые в начальной школе портфолио получаются оригинальными и отражают личность каждого младшего школьника. Процесс этот не только увлекательный, но и ценный с практической точки зрения.

Портфолио – это собрание личностных достижений ученика, которое демонстрирует его усилия и прогресс. Являются гордостью каждого ученика. При переходе в пятый класс портфолио поможет учителям старших классов составить более полный портрет учеников, которые приходят к ним из младшей школы. Поступая в среднюю школу, ребенок уходит от учителя, который хорошо знал его способности, особенности и интересы, и попадает к новым учителям. Портфолио во многом облегчает это знакомство и помогает учащимся в адаптации к средней школе.

Портфолио – это

способ фиксирования, накопления и оценки (включая самооценивание) индивидуальных достижений школьника в определённый период обучения;

коллекция работ и результатов учащегося, демонстрирующая усилия, прогресс и достижения в различных избранных им областях;

систематический и специально организованный сбор доказательств, используемый учителем и учащимся для мониторинга знаний, навыков и отношений школьников.

Портфолио представляет собой индивидуальную папку ученика, в которой фиксируются, накапливаются и оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, социальной и др.) за определённый период времени. В настоящее время нам предлагают разнообразие видов портфолио. Я предлагаю каждому ученику выбрать для себя тот вариант, который ему ближе. Ведь это его портфолио и даже в оформлении можно будет увидеть значимость тех или иных разделов, отношение и заинтересованность каждого учащегося.

Наиболее удачная форма портфолио – файловая папка с вкладышами, где размещаются листы формата А4, которые в случае необходимости могут быть удалены или заменены на новые. «Портфолио» ученика включает в себя работы, выполненные как в урочное, так и во внеурочное время, рекомендованные для включения в портфолио учителями, родителями и т.д. и отобранные самим учеником. Период, за который представлены в портфолио документы и материалы, официально не определяется. Каждый ученик этот вопрос решает индивидуально.

5. Когда ребенок встречает истинное понимание и принятие своего состояния, он преодолевает свои внутренние конфликты, психологический дискомфорт, невротические состояния и способен к личностному росту и развитию. Чтобы понять детей, найти подход к ним, мы должны взглянуть на ребенка с точки зрения развития. Не следует рассматривать их как маленьких взрослых. Их мир реально существует, и они рассказывают о нем в игре. Стремясь облегчить ребенку выражение и исследование собственного эмоционального мира, мы должны освободиться от своего мира реальностей и войти в его мир игры.

Все дети каждый день должны испытывать в жизни радость, и это должно стать целью всех взрослых, регулярно имеющих дело с детьми. Дети лишаются радости, когда их торопят выполнить все задачи и побыстрее стать взрослыми. В жизни любого ребенка должны существовать оазисы спокойствия и терпения; поскольку в атмосфере спокойствия и терпения ребенок может полнее раскрыть и исследовать свои внутренние ресурсы.

Внутреннее стремление к самореализации и утверждению целесообразности собственного существования являются базовыми потребностями ребенка, и каждый ребенок стремится эти потребности удовлетворить.

Большинство детей обучается лучше всего тогда, когда они заняты вещами, доступными и важными для них. При успешной реализации образовательных технологий школьник может с искренностью сказать: «Я мыслю, я чувствую, и я умею концентрировать свою волю для поступков, и я уже другой, лучший, более уверенный в себе, я готов приносить пользу другим, - я счастлив!..»

6. Материально-техническое обеспечение.

Для проведения различных видов работ по развитию творческих способностей детейпотребуются:

дидактический материал;

карточки с заданиями;

интерактивный комплекс;

телевизор; компьютеры;

DVD с караоке;

развивающие игры

«Воспитание творчеством»

Оглавление.

Введение.

Творчество. Движущие силы творчества.

1.1 Творческое развитие и навыки.

Психологические особенности творческой личности.

Воспитание творчеством посредством занятий в студиях культурно-досугового центра.

Роль и место дополнительного образования в образовательной среде.

Структура и деятельность Культурно-досугового центра

Компетенции педагога дополнительного образования

Нормативные документы и подпрограмма развития КДЦ

Обзор основных подходов работы со студентами в КДЦ

Мониторинг деятельности КДЦ

Заключение.

Библиографический список.

Введение.

Проблема творчества важна и актуальна по многим причинам, прежде всего потому, что творчество - это широкомасштабная тема. От ее изучения зависит понимание механизмов развития как человека, так и общества. В свете этой значимости становится все более очевидным, что проблема творчества еще недостаточно хорошо изучена. Обсуждение вопроса о творчестве затрагивает две проблемы. Первая - это проблема источников творчества. Вторая - проблема механизмов: при каких условиях имеет место творчество, что представляет собой процесс творческого акта, как человек создает нечто новое, как вообще возникает новое, не существовавшее ранее?

Существует попытка противопоставить педагогические задачи профессиональным, воспитательные функции – творчеству. Такая постановка вопроса говорит о непонимании главного в творческой деятельности, раскрывающей необычайные возможности воспитания человека средствами искусства.

Это воспитание отличается от любых иных форм воспитания тем, что идейное, нравственное обогащение человека происходит одновременно с обогащение одновременно с обогащением его эстетического кругозора, с раскрытием его творческого потенциала, с формированием в нем художника. Конечно, в какой-то степени функцию эстетического воспитания выполняет профессиональное искусство. И на этом пути ознакомления с искусством огромное значение приобретают музеи, театры, лектории. Но есть и другой, более действенный путь эстетического воспитания – путь приобщения к творчеству.

На этом пути познание, овладение культурой, формирование личности находятся в тесной связи с раскрытием этой личности. Но это может произойти только в тех случаях, когда человек вовлечен в процесс подлинного творчества. Он не созерцатель, а творец.

Человек воспитывается, творя искусство. И если результаты его творчества низки по своим художественным качествам, делу эстетического воспитания нанесен эстетический урон. Для того, чтобы достичь определенного эстетического уровня, нужно из человека, непричастного к искусству, сформировать художника, раскрыв его способность быть художником.

Уровень творческого процесса, уровень художественности являются важным фактором эстетического воспитания и, наоборот, активность воспитательного процесса, его направленность должны обеспечивать художественный уровень результата.

Воспитать творческую личность можно лишь в процессе подлинного творчества и активного общественного действия, которое не терпит компромиссов.

Современная социология и педагогика ставит во главу угла влияние коллектива на личность, уважение и понимание каждой индивидуальности. Не пропустить в своей работе ни одного человека и если он пришел в творческий коллектив, обязательно найти ему дело, в котором бы он почувствовал себя необходимым. И еще один важнейший фактор – проблема занятости. В обычной жизни человек не пользуется всеми возможностями своего организма. Часто физическое и духовное развитие у подростков находится в состоянии сна, когда привычные обязанности выполняются с минимальной затратой энергии, что в свою очередь порождает духовную лень, ограниченность интересов.

Наша задача - поменять ритм жизни. Заставить человека понять, что можно жить иначе, можно в каждую единицу времени прожить жизнь ярче во много раз, больше успеть, больше узнать.

Творчество. Движущие силы творчества.

Творчество - процесс создания нового, антипод шаблонной стереотипной деятельности.

В философских учениях творчество предстает как условие и механизм продуктивного развития. В творчестве находят диалектическое взаимопроникновение материальные и духовные процессы, продуктивное и репродуктивное, логическое и интуитивное. Творчество охватывает познавательную и практически преобразующую деятельность как целостный процесс и его отдельные моменты - творческий поиск, открытие и его материальное воплощение.

Творчество в аспекте психологии - это продукт мыслительной деятельности. В психологической литературе на этот счет существуют две точки зрения. Согласно первой, необходимо развивать репродуктивное и творческое мышление. Процессуальный подход определяет творческую деятельность как деятельность по решению творческих задач.

Личностный подход в трактовке творчества большое внимание уделяет исследованию роли мотивационных и эмоциональных моментов в мышлении их продуктивной функции, творческая деятельность рассматривается со стороны ее неповторимости и индивидуальности. Рубинштейн С.Л. определил проявление творческой деятельности как выражение активности субъекта.

Возникает вопрос: можно ли научить творчеству?

"Творческость" (креативность) не есть некоторая особая характеристика познавательных процессов, это одна из глубинных характеристик личности.

Личность же нельзя сформировать, ее можно воспитать.

Творчество - прерогатива свободной, способной к саморазвитию личности.

Уникальность и неповторимость личности, ведущая роль бессознательного в творческих актах не могут быть раскрыты с помощью только понятий, выведенных из деятельности.

Но толкование творческого акта только как деятельности оставляет за бортом самое существенное - источники творчества, лежащие в области бессознательного.

Но само определение творчества как создание чего-то принципиально нового как индивидуального вклада в культуру предполагает преимущественную детерминацию этого процесса со стороны субъекта.

Это показатель личной зрелости человека, который характеризуется следующими чертами: активным деланием себя, соответствием жизненных выборов (в том числе, профессии) индивидуальным особенностям, согласованием избранной профессии и способностей, стремлением познать себя, умением ценить и использовать эффективно и результативно время, выделить приоритеты в деятельности.

Деятельность, обнаруживая творческую активность человека, расширяет горизонт его личности, демонстрирует уровень развития его сознания, становится для него определенной ценностью.

Художник не может не реализовать заложенный в себе потенциал и, переводя его из внутреннего плана во внешний, он становится тем, чем задумала его природа.

И здесь надо сделать оговорку, касающуюся социальных условий. Талант расцветает в обществе на определенном витке его исторического развития. И то, в каком состоянии находится общество, его культурные традиции и отношение к мировой культуре, будет влиять на творчество данного человека.

Шуман был глубоко прав, когда обронил мысль о том, что если бы в его время родился талант, подобный Моцарту, то, скорее всего он стал бы писать музыку в духе Шопена.

В своем творчестве человек выражает не только свои собственные настроения и мысли в тех нормах художественного языка, который он застал. Хочет он того или нет, но он выражает и мироощущение людей той эпохи, в которой живет и творит.

Вероятно, главной отличительной чертой творческой личности является неудержимое стремление свои переживания и впечатления перелить в музыку, пение, танцы…, выразить свое существо на языке искусства.

Но все эти способности не смогут проявиться в полной мере, если личности не будут присущи такие качества как трудолюбие, терпение и стремление к творчеству. Мотивация творчества лежит не во внешних условиях благополучия, но во внутренних побуждениях к творчеству. Часто именно творчество оказывалось для многих той силой, которая помогала им жить в самых неблагоприятных условиях.

Природа, к сожалению, отпускает человеку совсем немного времени в детском возрасте, чтобы он смог заложить фундамент для развития своих будущих способностей. Поэтому способный ребенок вынужден начинать свое обучение в раннем возрасте, в тот период развития, когда формируется организм и мировоззрение подростка.

Итак, творческий процесс - это деятельность человека, направленная на создание какого-либо нового, оригинального продукта в сфере идей, искусства, а так же производства и организации. Новизна, которая возникает в результате творческой деятельности, может иметь, как объективный, так и субъективный характер.

Объективная ценность признается за такими продуктами творчества, в которых вскрывается дотоле неизвестные закономерности, устанавливаются и объявляются связи между явлениями, считавшимися не связанными между собою, создаются произведения искусства, не имевшие аналога в истории культуры.

Субъективная ценность продуктов творчества имеет место тогда, когда продукт творчества нов не сам по себе объективно, а нов для человека, его впервые создавшего. Таковы по большей части продукты детского и подросткового творчества.

Следует учитывать важность подросткового субъективного творчества в том плане, что оно является одним из показателей роста творческих возможностей человека, получившего данный результат.

Творческая деятельность всегда связана с личностным ростом и именно в этом заключена субъективная ценность продуктов подросткового творчества.

В художественном творчестве (искусстве) открытие есть создание ярких образов, которые поражают зрителя глубиной обобщения и постижения изображаемого.

Творческое развитие и навыки.

Благодаря непрерывно совершенствующимся методам обучения можно наблюдать рост результатов, наглядно это проявляется в спорте, музыке, танцах и т.д. Из этого можно сделать вывод, что проявление способностей человека выполнять какую-либо деятельность зависит не только от его таланта, но и от освоения его педагогов методов, которые ведут к высоким результатам.

Нередко отсутствие знаний, умений и навыков воспринимается даже профессионалами как отсутствие нужных способностей.

Приоритет творческих заданий - необходимое условие проявления и развития художественной одаренности подростков в процессе обучения. Навыки абсолютно необходимы как средство развития творческих возможностей ребенка. Но когда их осваивают независимо от каких-либо творческих задач, фактически как самоцель, а не как средство, они могут заглушить ростки одаренности.

Иногда педагог видит свою задачу в том, чтобы передать ученику какую-то суммы специальных умений и навыков, которыми он потом сможет воспользоваться для творческой работы. На самом деле последовательность должна быть как раз обратной. Нужно, чтобы перед ним стояла конкретная творческая задача, а вот для ее решения понадобятся те или иные знания и умения, которых ему не достает.

Тут-то и нужна помощь педагога, который оснащает ученика приемами и способами достижения привлекательной цели.

Известно множество случаев (особенно в музыкальной практике), когда ребенок упорно отторгал все попытки обучения даже простейшим навыкам. И тот же самый ребенок стремительно, самостоятельно и незаметно для самого себя овладевал настоящим мастерством, когда приобщался к музыкальному творчеству.

Итак, художественное развитие ребенка протекает нормально, когда он осваивает "технологию" искусства не в качестве самоцели, а в связи с решением конкретных художественных задач. Тогда приобретаемый навык становится не лишним грузом за плечами, а гибким инструментом в руках, средством воплощения собственных замыслов. Но, конечно, провозгласить приоритет творческой задачи над технической гораздо легче, чем реализовать этот подход в повседневной педагогической практике. Тем не менее, задача эта разрешима. Ее решает сознательно или интуитивно, каждый успешно работающий педагог.

Психологические особенности творческой личности.

"Подростковый возраст (отрочество) период онтогенеза, соответствующий началу перехода от детства к юности. Этот этап характеризуется бурным ростом человека, формированием организма в процессе полового созревания, что оказывает заметное влияние на психофизиологические особенности подростка. Основу формирования новых психологических и личностных качеств подростков составляет общение в процессе различных видов осуществляемой ими деятельности (учебной, производственной деятельности, занятий различными видами творчества, спорта и т.д.). определяющей особенностью общения подростков является его ярко выраженный характер."

(Психология: Словарь. М., 1990.- с. 279)

" Подростковый возраст - это возраст интенсивного формирования нравственных понятий, представлений, убеждений, нравственных принципов, которыми подростки начинают руководствоваться в своем поведении и которые формируются под влиянием окружающей действительности…"

(Психологический словарь. М., 1983.- с. 262)

С психолого-педагогической точки зрения подростковый возраст определяется как возраст общения. Иногда это положение рассматривают упрощенно, считая, что общение со сверстниками, ориентация на их мнение и оценку, блокирование в группы и группки заслоняют от подростков другие стороны учебной и внеучебной жизни.

Такая трактовка является односторонней. Тенденция к общению со сверстниками у учащихся этого возраста действительно ярко выражена. Но при разумно построенной воспитательной работе она выступает как форма, в которой (или наряду с ней) естественно появляются другие тенденции жизни подростков.

"При определении ведущей деятельности в подростковом возрасте у психологов возник ряд разногласий. Так, Д.Б. Эльконин и Т.В. Драгунова, проанализировав большой фактический материал, относящийся к жизни подростков, пришли к выводу о том, что ведущей деятельностью подростков на этом возрастном этапе является личное общение сверстников. Оно выступает как особая практика действий подростков в коллективе, направленная на самоутверждение себя в этом коллективе, на реализацию в нем норм отношений взрослых. Центральным психологическим новообразованием данного возраста, как считают эти авторы, выступают возникающее у подростков чувство взрослости как форма проявления самосознания, позволяющая им сравнивать и отождествлять себя со взрослыми и товарищами, находить образцы для подражания, строить по этим образцам свои отношения с людьми…

Однако эти авторы процесс общения подростков рассматривали в отрыве от всего многообразия коллективных видов деятельности, которые осуществляются ими на протяжении нескольких лет, - в отрыве от их учебной, производственно-трудовой, общественно-организационной, художественной, спортивной деятельности. На самом деле именно эти виды деятельности приобретают наибольшее значение в развитии общения у подростков. У них возникает повышенное внимание к своим успехам и достижениям в процессе деятельности, которые получают ту или иную общественную оценку. Осознавая общественную значимость собственного участия в выполнении этих видов деятельности, подростки вступают в новые взаимоотношения между собой, поскольку каждая такая деятельность выполняется коллективно, а ее результаты подлинную оценку получают опять-таки в коллективе (будь то в учебном, трудовом, спортивном, музыкальном или каком-либо другом).

Благодаря этому и личное общение подростков получает свое разностороннее выражение именно при выполнении им разных видов общественно полезной деятельности, которая на наш взгляд, и является ведущей деятельностью в подростковом возрасте".

Сталкиваясь с многообразием функций и ролей участников коллектива, подросток открывает для себя мир социальных отношений детей, а через них - своеобразие норм, регулирующих и психическую жизнь детей.

Их психологических качеств личности подростка выделим следующие:

тенденцию к установлению психологической общности в целях, установках, чувствах, оценках со сверстниками;

стремление к дифференциации психической жизни членов коллектива, к выявлению общественно значимых черт личности его участников (формирование субъективных представлений о "престижности", "компетентности", "поведения в коллективе");

особый интерес к представленным в коллективе внешним формам выражения духовной жизни (значимые в данной среде интонации, слова, формы выражения эмоций, мимика и пантомима);

стремление к самоутверждению в формах жизни данного коллектива (не только во внешнем поведении, но и в психологических проявлениях - "актеры" на социальной сцене жизни коллектива. Эффект "публичности", "демонстрируемости" является очень значимым для них).

Новизна для подростка выступает как форма, за которой скрыта проблемность фактов, событий социальной жизни или же новые оценки, ценности той жизни.

Оценка и самооценка - доминирующее звено, своеобразный стержень психической жизни подростка. Завышенность оценки и самооценки объясняет причины противоречивости в характере, в оценках учащихся этого возраста.

Педагогу нужно быть предельно чутким к этим противоречиям подростка, с тем, чтобы "завышенность" строя его психической жизни была бы естественно переплавлена в "завышенную" учебную и творческую деятельность, стала бы активностью обучения.

Никакими способностями невозможно заменить мастерство, которое является главным орудием в создании и исполнении (показе) художественного произведения (конечного результата).

Однако сами по себе профессиональные умения и навыки еще не определяют ценность результатов творческой деятельности. Суть творчества заключается не в накоплении знаний и мастерства, хотя это очень важно для творчества, а в умении человека открывать новые идеи, новые пути развития мысли, делать оригинальные выводы.

Психологи давно заметили, что люди, обладающие творческим складом ума, в какой бы области они не работали, имеют много общих черт, по совокупности которых они существенно отличаются от людей менее творческих. Чертами творческой личности, согласно американскому психологу К. Тейлору, являются: стремление всегда быть на передовых рубежах в своей области; независимость и самостоятельность суждений, стремление идти своей дорогой; склонность к риску; активность, любознательность, неутомимость в поисках; отсюда стремление изменить существующее положение дел; нестандартность мышления; дар общения.

Другие исследователи отличают такие черты творческой личности, как богатство фантазии и интуиции; способность выходить за рамки обычных представлений и видеть предметы под необычным углом зрения. Они хорошо чувствуют потребность общественного развития и хорошо понимают чувства других людей.

Подобные черты творческой личности делают ее не очень уживчивой с другими людьми. Своей независимостью, самостоятельностью, оригинальностью творческие люди приносят много хлопот коллективам, в которых им приходится работать, и тем, кто вынужден с ними общаться.

Весьма сложна и неоднозначна связь между объемом имеющихся знаний, умственными способностями и способностями к творчеству. Высокий уровень умственных способностей, как отмечает польский исследователь А. Матейко, необходим для творчества в одних областях и совсем не нужен в других. Здесь достижения в одной области могут не совпадать с достижениями в другой. Известно, что у Бетховена были трудности с освоением таблицы умножения.

Успехи в учебе и оценки, получаемые в высших и средних учебных заведениях, далеко не всегда оказываются надежными показателями проявления творческой личности.

Что помогает творчеству?

Вдохновение - прыжок выше головы, когда творец делает то, что ему не дано, казалось бы от природы. И даже у многих обычных людей бывает такое состояние, когда говорят, что человек находится "в ударе". Что этому может способствовать?

Сильные эмоциональные переживания. При этом не важно, положительное оно или отрицательное.

Когда стремление к самовыражению становится особенно сильным, когда человека переполняют сильные чувства, то склонность к музыке или другим видам искусства оказывается ведущим средством выражения духовной жизни человека.

Жизнь - это непрерывный процесс творчества, потребность в котором растет по мере роста сложности окружающей среды и неприспособленности человека к существующим условиям жизни. Суть творчества не в формальном накоплении знаний, умений, навыков, а в использовании их как средства для открытия новых путей, закономерностей и способов действий, ведущих к получению результатов, не известных до этого.

Воспитание творчеством посредством занятий дополнительного образования в студиях культурно-досугового центра.

Роль и место дополнительного образования в образовательной среде.

В данной экономической ситуации к человеку, предлагающему свои способности на рынке труда, предъявляются высокие требования: быть знающим, уметь использовать эти знания на практике, быть способным к поиску нужной информации, ее анализу, систематизации, рациональному использованию, уметь быстро и качественно восполнять пробелы в своих знаниях. Современный человек должен обладать навыками самообразования, причем на протяжении всего созидательного этапа жизни. В таких социальных условиях серьезные требования предъявляются и к организации образовательно-воспитательного процесса в системе дополнительного образования подростков, необходимости изучения, разработки и внедрения в практику педагогической деятельности новых форм, методов, технологий. Исходя из практического анализа, можно констатировать, что в обычных образовательных условиях полноценное внедрение новаций, активно пропагандируемых в настоящее время, несколько затруднено из-за наличия объективных причин. Это, прежде всего:

жесткие образовательные стандарты;

ограниченное программами время;

статус учителя-лидера;

большая наполняемость классов (от 25 человек).

Дополнительное образование способно гибко обойти объективные сложности образовательного процесса на основании специфики деятельности:

преобладание профильного обучения;

вариативность программ;

основа педагогической деятельности – педагогика сотрудничества;

малые группы обучающихся (до 15 человек);

добровольность выбора ребенком сферы деятельности;

принцип детоцентризма.

Поэтому можно утверждать, что система дополнительного образования обладает более благоприятными возможностями для развивающего обучения подростков, ведь в колледже неизбежна достаточно жесткая регламентация целей, содержания и условий образовательной деятельности. В учреждениях дополнительного образования нет типовых образовательных стандартов, что дает возможность педагогу следовать природе познавательного развития подростка. Программы дополнительного образования содействуют самореализации ребенка и обеспечивают выход в другие сферы деятельности, а также положительно сказываются на результатах общего образования. Вместе с тем, здесь существует возможность предусмотреть вариативность программ, т.е их доработку и незначительные изменения в ходе педагогической деятельности, исходя из возникающих ситуаций. В условиях дополнительного образования подростки могут удовлетворять свои индивидуальные потребности, развивать творческий потенциал, адаптироваться в современном обществе; они имеют возможность полноценной организации свободного времени: если, как отмечает кандидат педагогических наук Л.Н. Буйлова, «подросток живет полноценно, социально реализует себя, готовится к освоению профессии, то у него больше шансов достичь успехов в будущем». Вместе с тем и количество обучаемых в системе дополнительного образования (наполняемость групп 12-15 человек) играет значительную роль при рассмотрении возможности использования инновационных обучающих технологий.

Приведенные выводы ни в коей мере не показывают преимущества дополнительного образования перед обычным. Традиционная школа за долгий период своего развития показала не только состоятельность, но и большие преимущества своей обучающей системы - дать подросткам базовые знания, умения и навыки. Система дополнительного образования рассматривается как вспомогательная, дающая возможность обеспечить развитие личности подростка не в разрез, а в помощь основному образованию.

Структура и деятельность Культурно-досугового центра

Дополнительное образование в колледже представляет возможность студентам заниматься в студиях культурно-досугового центра в соответствии со своими желаниями, интересами, потенциальными способностями.

Для этого в 1999 году на базе нашего колледжа был создан культурно - досуговый центр.

Работа в центре построена так, что дополнительное образование доступно каждому. Каждый студент имеет свободу выбора объединения, направления, педагога, вида деятельности и форм его участия. Так же предусмотрен индивидуальный подход, что позволяет обучать детей с различными возможностями.

Цели и задачи КДЦ отвечают требованиям сегодняшнего дня и выделяют приоритеты: развития студента, нравственности, духовного здоровья, творчества, открытости, свободы выбора для каждого студента, а так же формирует взгляды, интересы и увлечения на дальнюю перспективу.

Координирует деятельность КДЦ педагог-организатор в области дополнительного образования. В его подчинении находятся педагоги дополнительного образования в различных видах искусств.

Каждый из них возглавляет студию по своему направлению деятельности:

Вокальная студия «Музыкальное созвездие»

СТЭМ «Вот те на!»

Ансамбль народной песни «Перезвон»

Хореографическая студия «Движение»

Студия народного танца «Берегиня»

Команда КВН «Аэропупырышки»

Гимнастическая студия «Грация»

Театральная судия «Зеркало»

Театр акробатики

Студия телерадио «Око»

Каждая студия работает по своей образовательной программе, которая представляет собой выстроенную систему подготовки участников студий, в соответствии с подпрограммой КДЦ и выбранным направлением искусства.

Занятия в студиях Культурно-досугового центра развивают у студентов следующие профильные умения:

- способность к организации и планированию;

способность решать проблемы и принимать решения;

способность работать в команде;

способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия; способность к самообучению;

способность адаптации к новым ситуациям;

способность к лидерству и воля к успеху.

Студенты колледжа приходят в КДЦ добровольно, без отбора, нет и оплаты за предоставляемые обучающие услуги. А это значит, что в студиях КДЦ могут заниматься все желающие, независимо от их способностей. Этим и отличается дополнительное образование от специальных школ различного вида искуств. Соответственно, и методика преподавания строится с учетом специфики обучаемого контингента и, прежде всего, его неоднородности. В связи с этим задача выдвижения универсальных требований к ученикам представляется не только трудно выполнимой, но и методически неверной. «Подгонять» малоспособного ученика, натаскивая его, чтобы приравнять уровень его подвинутости к уровню ученика успевающего, - задача внешне заманчивая, но внутренне порочная. В результате могут быть не только загублены ростки интереса к выбранному виду искусства, но и деформирована личность. Ориентирами в работе педагога должны служить потребности и реальные возможности конкретного ученика, а критериями – дидактические принципы доступности, наглядности, последовательности.

В связи с этим в программы введены дифференцированные требования.

Педагогически целесообразно для каждого уровня выработать свою систему требований. Однако неизменной остается стратегия: при обучении учеников всех уровней целевой установкой является развитие их личностного потенциала.

Следует особенно внимательно отнестись на третьем уровне к его техническому развитию, а так же увеличить требования к исполнительским качествам, артистизму, воспитать любовь к эстраде, к концертным выступлениям.

Ученики второго уровня требуют усиленного внимания к той из способностей, которая развита в наименьшей степени. В связи с этим могут быть внесены некоторые коррективы в типовую программу. Так же учеников второго уровня следует приобщать к концертной деятельности. Просветительская направленность выступлений не только приносит пользу их творчесому развитию, но имеет и воспитательное воздействие, формируя такие качества, как воля, коммуникабельность, бескорыстие и душевная открытость.

Воспитать чувство красоты, ввести в мир прекрасного и пробудить потребность ребенка к общению с произведениями искусства всех жанров – на этом должен сосредоточить свое внимание педагог дополнительного образования.

Занятия с учениками первого уровня ставят перед преподавателем особенно сложные задачи. Основная трудность заключается в том, чтобы, работая на посильном для ученика материале, добиться максимально развивающего эффекта. Разучиваемая программа должна носить адаптированный характер.

Внедрение в педагогическую практику названного дифференцированного подхода к учащимся в студиях связанно со сложностями этического порядка. Целесообразно поэтому было определить некоторые требования.

Поскольку способности развиваются только в деятельности, было бы ошибкой ранжировать ученика в начале обучения. Определить его уровень можно только к концу первого года обучения. Отнесение ученика к определенному уровню – не приговор, а лишь создание более комфортных условий для реализации его сегодняшних возможностей. Правильно ориентированный педагогический процесс усилит развитие его способностей, и он переместится на уровень выше. Однако это должно быть не целью, а желаемым следствием хорошо поставленного обучения.

Разделение по уровням – внутренне дело педагога. Нельзя забывать, что дети болезненно относятся к разного рода адаптированным группам и программам. Стремление же «догнать» учеников следующего уровня может создать атмосферу, не способствующую истинно художественной работе, нацеленной на развитие творческих качеств личности.

Поэтому при разработке программ дополнительного образования педагоги стараются учитывать современные интересы студента, пытаются совместить «полезное с приятным» в организации воспитательно-образовательного процесса. В программах просматривается не традиционный упор на получение студентом знаний, умений и навыков по выбранному виду деятельности, а интегрированный подход к организации занятий, способствующий развитию и знаниевых, и личностных качеств студента.

Основополагающими видами деятельности определены, прежде всего, свободный выбор студентом видов и сфер деятельности, ориентация на личностные интересы, потребности, способности студента, возможность свободного самоопределения с последующей самореализацией, практико-деятельностная основа образовательного процесса.

Компетенции педагога дополнительного образования

Творческая самореализация, осуществляемая педагогом в системе дополнительного образования, делает актуальной его педагогическую направленность на достижение целей творческого воспитания учеников. Для этого необходима реализация системы факторов, активизирующих внутренние процессы творческой самореализации педагогов: профессиональная интеграция и высокая мотивированность педагогической деятельности, учет индивидуально-типологических и половозрастных особенностей педагогов и референтность их как профессионалов, обладающих способностью к собственному саморазвитию, владеющих технологией и методикой самовоспитания. Для этого педагоги принимают активное участие в различных мероприятиях колледжа наравне со своими учениками. Слушая и видя выступление педагога, ученик видит, к какому результату ему нужно стремиться в своей тврческой деятельности. Каждый ученик испытывает чувство гордости и уважения к педагогу, видя его на концертной эстраде.

Поскольку педагогический процесс – явление двустороннее, творческий компонент входит в деятельность не только ученика, но прежде всего педагога. Урок, всегда ставящий перед собой определенные педагогическим задачи, спланированный заранее, должен быть актом творчества. Педагог должен владеть искусством импровизации; он призван создать атмосферу совместного поиска, сотворчества, помогающую ученику познать радость открытия.

Базовой ценностью становится на занятиях многих наших педагогов личностный подход, т.е. совокупность взаимосвязанных социальных установок на отношение педагога к воспитаннику, к самому себе и к организации педагогического взаимодействия, что соответствует технологии лично-стно-ориентированного образования (Г.К. Селевко). Это выражается в учете и признании своеобразия, неповторимости, уникальности личности каждого ребенка, в принятии его мнения и позиции; в готовности к безоценочному отношению к нему как к личности; в общении, основанном на равноправии и равноценности личностных позиций педагогов и школьников; в сотрудничестве, соуправлении всех участников педагогического процесса.

Профессиональная культура педагога дополнительного образования детей понимается нами как сущностная характеристика личности педагога, представляющая собой реализуемую им динамическую систему ценностных ориентаций (личностные и профессиональные характеристики), систему профессиональных знаний и умений (психолого-педагогических, предметных, профессиональных умений и навыков), профессиональную деятельность и профессиональное поведение.

Изучение и распространение опыта работы наших педагогов дополнительного образования - это попытка доказать возможность применения новых обучающих технологий, использование которых в школе затруднено по объективным причинам. Это наш путь к решению основной задачи, поставленной государством, - непрерывное образование, т.е. взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования.

Нормативные документы и подпрограмма развития КДЦ

В своей работе КДЦ опирается на следующие нормативные документы:

Межведомственная программа развития системы дополнительного образования детей до 2010г.

Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей

Положение о работе КДЦ

Подпрограмма развития КДЦ

Программы студий дополнительного образования

Должностные инструкции ПДО

Для оптимальной организации воспитательного процесса разработана учебно-программная документация с учетом национально-регионального компонента, которая рецензирована специалистами учреждений культуры и образования.

Работа КДЦ строится на основе подпрограммы «Развитие творческой личности студента через систему творческих объединений культурно-досугового центра». Срок реализации подпрограммы развития культурно-досугового центра рассчитан на срок обучения студента в колледже. В течение 4 лет каждый участник программы может попробовать себя в разных социальных ролях – исполнителя, наблюдателя, организатора, генератора идей, что способствует социализации студента.

Подпрограмма развития творческой личности студента через систему творческих объединений культурно-досугового центра разработана в соответствии с концепцией и программой развития воспитания в Омгкпт, межведомственной программой развития системы дополнительного образования детей.

Дополнительное образование активно развивается в учреждениях начального и среднего профессионального образования, что позволяет объективно сочетать в едином процессе воспитание, обучение и творческое развитие личности.

Дополнительное образование в колледже представляет возможность студентам заниматься в студиях культурно-досугового центра в соответствии со своими желаниями, интересами, потенциальными способностями.

Необходимость развития творческих способностей человека и их важность для формирования полноценной личности, способной к самоопределению и саморазвитию сегодня уже трудно отрицать. Часть советских психологов считает креативность (способность к творчеству) одной из неотъемлемых особенностей личности. Так В.В. Давыдов пишет: «Для личностного начала в деятельности индивида характерно наличие в ней творческих мотивов». Другими словами, именно творческое начало отличает и выделяет личность, дает ей возможность выработать свое независимое представление об окружающей действительности и преобразовывать эту действительность на основе этих представлений.

Существует одно распространенное заблуждение: большинство взрослых, и педагогов в том числе, уверены, что способность к творчеству – качество врожденное, она или есть сама по себе, или ее нет и не будет. Другое дело – интеллект, его можно и нужно развивать. Между тем, исследования психологов показывают, что все обстоит прямо противоположным образом. Это интеллект – врожденное качество, зависит от генов, возможно, от особенностей внутриутробного развития, но корректировке поддается слабо. Показывает человек определенный уровень интеллектуального коэффициента в детстве – примерно такой же показатель будет у него и в молодости и в зрелом возрасте, практически независимо от уровня полученного образования и рода деятельности.

А вот креативность, напротив, зависит от условий, в которых формируется человек. Ребенок вырастает пассивным и нетворческим не потому, что таким родился, а потому, что в детстве получал мало эвристического, т.е. способствующего развитию познавательных способностей, материала. Но у этой медали и светлая сторона: если креативность так зависит от внешних условий – значит, меняя эти условия, ее можно развивать, растить практически всех детей креативными. Не талантами и гениями – это и в самом деле от Бога, а просто творческими людьми, умеющими найти нестандартный ход, увидеть ситуацию в новом свете, наконец, просто получающими удовольствие от творчества, вышивают ли они, музицируют, пишут бизнес-план или готовятся к уроку.

Для формирования креативности необходимо:

Отсутствие регламентации предметной активности, точнее – отсутствие образца регламентированного поведения;

Наличие позитивного образца творческого поведения;

Создание условий для подражания творческому поведению и блокирования проявлений агрессивного и деструктивного поведения;

Социальное подкрепление творческого поведения.

Учитывая, что с одной стороны, одаренность неразрывно связана со всеми психическими проявлениями человека, сенсорными, когнитивными принципами, и эмоциональной сферой, а с другой стороны, если основной функцией одаренности считать максимальную адаптацию к миру, окружению, то в подпрограмму «Развитие творческой личности студента через систему творческих объединений культурно-досугового центра» положены два основополагающих фактора: социализация и развитие творческой одаренности детей.

Цели и задачи программы:

Цель 1. Создание комфортной среды для развития общих и личностных компетенций студентов колледжа и социальной самореализации.

Задачи:

1.1 - активировать личностную позицию студента и навыки самоуправления и принятия решений;

1.2 развить студенческое самоуправление, как структуру, влияющую на организацию студенческого досуга.

Цель 2. Создание условий для раскрытия творческого потенциала студентов колледжа и развитие творческой одаренности каждого студента.

Задачи:

2.1 - создать условия для развития талантов, дарований, способностей каждого студента;

2.2 - определить перспективу творческого роста каждого студента;

2.3 - создать условия для приобретения опыта реализации продуктов творческой деятельности.

Цели и задачи данной программы отвечают требованиям сегодняшнего дня и выделяют приоритеты: развития студента, нравственности, духовного здоровья, творчества, открытости, свободы выбора для каждого студента, а так же формирует взгляды, интересы и увлечения на дальнюю перспективу.

Срок реализации подпрограммы развития культурно-досугового центра рассчитан на срок обучения студента в колледже и включает в себя 4 ступени:

1 ступень – подготовительная (первый год обучения) – пробуждение творческого потенциала, заложенного в подростке природой; накопление сенсорного, познавательного, интеллектуального, эмоционального, коммуникативного опыта, как основы творческой деятельности.

Задачи 1 ступени:

выявление и развитие способностей, склонностей, интересов студентов;

создание условий для пробуждения креативности каждого студента;

развитие позитивной мотивации, потребности к познанию мира и ценностей культуры;

подготовка к дальнейшему обучению в системе дополнительного образования.

2 ступень – ориентирующая (второй год обучения) – освоение эталонов творчества на основе репродуктивной деятельности (имитации) с элементами преобразования; ориентация на основе свободы выбора в различных видах творческой деятельности.

Задачи 2 ступени:

создание условий для свободы выбора и переноса опыта творчества, приобретенного в конкретной деятельности на другие виды, то есть усвоение студентом универсальных алгоритмов творчества и развитие общих для всех видов деятельности креативных свойств личности.

3 ступень – самоопределения (третий год обучения) – широкая специализация в выбранном направлении творческой деятельности; применение опыта и освоенных эталонов творческой деятельности в условиях данного направления.

Задачи 3 ступени:

создание условий для освоения основ допрофессиональной деятельности;

выявление и развитие специальных способностей и интересов студентов;

разработка программы личностного развития.

4 ступень – профессионально-ориентирующая (четвертый год обучения) – профессионально-ориентированная специализация в конкретном виде творческой деятельности; преобразование опыта творчества в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями, интересами и со спецификой избранной специализации.

Задачи 4 ступени:

создание условий для освоения основ специализации;

определение программы индивидуального развития.

Исполнители и соисполнители: администрация колледжа, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, преподаватели, студенты.

В течение 4 лет каждый участник программы может попробовать себя в разных социальных ролях – исполнителя, наблюдателя, организатора, генератора идей, что способствует социализации студента. Это дает возможность выстроить личностную композицию социально-ценностных отношений, включающую в себя отношение человека к самому себе, другим людям, ценностям культуры, обществу, природе.

В основе программы лежат принципы:

целесообразного сочетания и взаимосвязи познавательной, игровой, предметной, духовной, практической, художественной деятельности;

творческого характера каждого вида деятельности;

добровольности и свободы выбора студентами содержания и форм деятельности, адекватных их потребностям и возможностям;

оптимального сочетания индивидуальных и коллективных форм деятельности.

Воспитание потребности (осознанное стремление человека к непрерывному совершенствованию, образованию, самообразованию), осознание ее общественной и личной значимости – одна из главных задач педагогов дополнительного образования.

Индивидуальное развитие студента – цель образования. В этом случае индивидуализация есть совместная деятельность педагога и ученика по развитию того особенного, единичного, неповторимого, что заложено в данном студенте.

Потребность в творческой деятельности возникает на определенном витке развития человека как социального существа. Но обязательность ее появления далеко не закономерна.

Одна из задач дополнительного образования – зафиксировать эту проблему для человека, превратить ее в его потребность, импульс для движения и поиска. Эту проблему необходимо оформить, дополнить мотивами, интересом и создать индивидуальный путь, «маршрут» деятельности, предоставив свободу выбора в организации ее для себя, соединить потребность с умением, способностью, закрепить ее уже как цель. Так образуется цепочка непрерывности в образовании личности, основными звеньями которой являются естественные для человека этапы освоения репродуктивной, продуктивной и креативной деятельности.

Ступени реализации программы:

Начальный уровень содержания дополнительного образования – досуговый. Основная педагогическая задача на этом этапе – сформировать мотивацию у студентов, чтобы они заинтересовались чем-нибудь и выбрали студию, где этот интерес можно было бы развить и удовлетворить.

Организационно-педагогическими формами дополнительного образования на этом уровне могут быть массовые общеколледжные мероприятия, конкурсы между группами и курсами, дни открытых дверей студий. Существенным моментом в досуговой деятельности, да и на последующих ступенях тоже, является умение педагогов создавать ситуации, вызывающие особо яркие впечатления у студентов, «зажигающие» их, увлекающие их на путь творчества.

На втором уровне (репродуктивном), когда студент уже проявил интерес к определенному виду деятельности, к определенному педагогу или каком-либо коллективу, он начинает посещать регулярные занятия в студиях.

Студент на этом уровне потребляет информацию, которая может стать личным знанием, осваивает опыт деятельности. Уровень коммуникаций педагога и учащегося в образовательном процесса в основном репродуктивный («делай, как я»).

Модель обучения основана на репродуктивной деятельности. Цель педагога на этом этапе – увлечь студента, закрепить и развить у него мотивацию, желание регулярно посещать занятия.

На третьем уровне (эвристический) – обучающийся сам старается увеличить объем потребляемой информации, становится исследователем. Разнообразнее становятся и формы коммуникаций педагога и учащегося. Интерес студента к знаниям становится «личностно-поисковым».

Высший уровень содержания дополнительного образования (креативный) – «возвышенная деятельность» (созидание, творчество) – рефлексивно-созидающий. Уровень коммуникаций педагога и учащегося креативный, когда происходит выражение собственного «Я» учащегося в процессе сотворчества его и педагога. Модель процесса обучения основывается на продуктивной, творческой деятельности учащегося. Задача педагога – создать условия для реализации творческого потенциала студента.

Ожидаемый результат.

Создана комфортная среда позволяющая развивать общие и личностные компетенции студентов и социальную самореализацию посредством участия в проектах проводимых КДЦ;

для студентов созданы условия, которые позволяют им раскрывать творческий потенциал и развивать творческую одаренность, посредством реализации продуктов творческой деятельности в проектах проводимых КДЦ.

Все эти умения и навыки, приобретенные в процессе обучения с помощью дополнительного образования, напрямую позволяют подготовить конкурентно-способного выпускника не только с хорошей базой знаний по профильному предмету, но и умеющего адаптироваться к любой ситуации, грамотно построить свой рабочий процесс и не бояться проявлять инициативу и брать на себя ответственность.

Ежемесячным отчетом работы культурно-досугового центра является система мероприятий, проводимых как на базе колледжа, так и участие в мероприятиях на уровне города, региона и т.д.

Мероприятия делятся на четыре типа:

Тематические (по красным датам календаря, праздникам);

Традиционные (относящиеся непосредственно к жизни колледжа);

Региональные мероприятия.

Мероприятия по интересам и желаниям студентов.

В тематических мероприятиях главную роль играют студенты, занимающиеся в творческих студиях. Они помогают в написании сценария, его реализации, оформлении актового зала; принимают непосредственное участие в роли ведущих, у частников программы.

Традиционные мероприятия наоборот задуманы для того, чтобы привлечь как можно больше студентов, не занятых в творческих студиях. Этому способствует форма проведения этих мероприятий – например, концертно-развлекательная программа «Посвящение в студенты», где по уже сложившейся традиции каждая группа первого курса готовит самостоятельный художественный номер. Подготовка номеров проводится с помощью педагогов дополнительного образования КДЦ.

Обзор основных подходов работы со студентами в КДЦ

Современный уровень культуры у некоторой части российской молодежи по основным показателям духовного и нравственного развития крайне низок. Молодые люди равнодушны к проблемам общества, своих близких, даже отчуждаются от них. Снижается эстетический вкус, суррогат массовой культуры возводится в идеал. Настоящая культура, искусство, в том числе и драматическое, могут противостоять существующей грязи и пошлости. Приобщение к подлинным духовным ценностям должно осуществляться с детства. Особенно остро эта проблема стоит в маленьких городках и поселках.

В связи с вышесказанным можно выделить ряд противоречий: