Асбестовско-Сухоложский филиал

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

«Свердловский областной медицинский колледж»

Восточные славяне в древности

Методическая разработка теоретического занятия

по дисциплине «История»

специальность 34.02.01 Сестринское дело, 1 курс

Сухой Лог

2017

| Рассмотрено На заседании ЦМК ОД и ОПД Протокол № ______ «___»_______________2017 г. Председатель ЦМК ОД и ОПД _______________Т.А. Стриганова

| Утверждаю Заведующий учебной частью Сухоложского учебного корпуса Асбестовско-Cухоложского филиала ГБПОУ «СОМК» ________________И.В. Жигалова «____»______________2017 г. |

|

|

|

Методическая разработка предназначена для преподавателя и содержит материал для проведения теоретического занятия по теме «Восточные славяне в древности». Рассматриваемая тема входит в раздел III «История России с древнейших времен до конца ХV века». Методическая разработка конкретизирует содержание всех этапов урока и дает примерное распределение учебного времени по изучаемой теме.

Составитель: Хрусталева К.С., преподаватель дисциплины «История»

Пояснительная записка

Методическая разработка для преподавателя содержит материал для проведения теоретического занятия по теме «Восточные славяне в древности». Рассматриваемая тема входит в раздел III «История России с древнейших времен до конца ХV века».

Содержание теоретического занятия соответствует рабочей программе дисциплины ОУД.04. История специальности 34.02.01 Сестринское дело.

На занятии обучающиеся расширят знания об истории восточных славян, об их занятиях и общественном строе. Изменение климата и ряд других причин вызвали в середине I тысячелетия н.э. Великое переселение народов. К этому времени относят первые упоминания о славянах.

На этапе актуализации преподаватель использует метод мозгового штурма, создавая учебно-проблемную ситуацию, решение которой возможно после получения знаний на занятии.

На этапе изложения нового материала обучающиеся пополняют свои знания о вспомогательных исторических дисциплинах (ВИД), узнают о крупнейших племенных союзах славян и об их верованиях.

Преподаватель демонстрирует короткие видео снятые по "Истории государства Российского" Н.Карамзина.

На этапе самостоятельной работы, обучающиеся совместно работают с таблицей и выполняют задание, которое направлено на развитие умения работать в группе.

Обучающиеся на протяжении всего занятия работают с дополнительной литературой характеризующей деятельность славян, а также таблицами и географической картой.

На этапе закрепления нового материала студенты предлагается работают с дополнительным источником информации и составляют кроссворд.

Результатом проведения занятия является формирование знаний обучающихся о Восточных славянах в древности.

Тема «Восточные славяне в древности»

Тип и форма занятия: теоретическое занятие комбинированного типа

Продолжительность занятия: 90 минут

Цель занятия: формирование общих представлений о предках славян, расселении восточнославянских племён и их соседей

Задачи:

образовательные:

- познакомить обучающихся со вспомогательными историческими дисциплинами;

- дать представление о быте, управлении славян;

- познакомить обучающихся с религиозными представлениями восточных славян;

- рассмотреть причины объединения союзов восточных славян и появления государства.

развивающие:

- продолжить формирование умения работать с географической картой,

- содействовать развитию познавательного интереса;

- продолжить формирование умения выявлять закономерности и делать выводы.

воспитательные:

- способствовать развитию познавательного интереса к изучаемой дисциплине;

- способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в группе;

- продолжить воспитание глубокого уважения к истории Отечества.

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК6, ОК9, ОК10, ОК12.

Методы обучения: метод мозгового штурма, метод учебно-проблемной ситуации, прием "Синквейн".

Междисциплинарные связи: Обществознание, Профессиональная культура устной и письменной речи

Средства обучения:

Методическое обеспечение: рабочая программа дисциплины ОУД.04 История для специальности 34.02.02 Сестринское дело СПО базовой подготовки очной формы обучения, методическая разработка занятия, дидактический материал, атлас.

Материально-техническое обеспечение: ноутбук, флеш-карта, колонки, проектор.

План занятия

Организация начала занятия | 2 минуты |

Актуализация знаний | 3 минуты |

Изложение нового материала 3.1 Построение совместной таблицы 3.2 Работа со схемой 3.3 Работа с атласом 3.4 Просмотр видео |

10 минут 5 минут 10 минут 5 минут |

| 4. Изложение нового материала | 10 минут |

| 5. Самостоятельная работа студентов | 10 минут |

| 6. Закрепление новых знаний | 15 минут |

| 7. Рефлексия | 3 минуты |

| 8. Информация о домашнем задании | 4 минут |

| 9. Подведение итогов | 3 минуты |

Содержание урока и методические указания

по каждому этапу

Организационная часть

Преподаватель приветствует обучающихся и проверяет их готовность к занятию (наличие тетрадей и канцелярских товаров). Контроль посещения занятия.

Актуализация знаний

На данном этапе преподаватель ставит проблемный вопрос, ответить на который можно только после изучения материала.

Восточные славяне – большая группа родственных народов, которая на сегодняшний день насчитывает боле 300 миллионов человек. История формирования этих народностей, их традиции, вера, отношение с другими государствами это важные моменты в истории, поскольку они отвечают на вопрос, как в древности появились наши предки.

3. Изложение нового материала

На первом занятии мы говорили о том, какие источники используются при изучении прошлого. Назовите их (письменные, вещественные, этнографические, устные, лингвистические, кино-фотодокументы). Но сегодня мы уделим внимание вспомогательным историческим дисциплинам (ВИДам), которые изучают определенные виды или отдельные формы и содержания исторических источников.

Каждому из Вас необходимо было ответить на вопрос - что изучает та или иная вспомогательная историческая дисциплина. Для систематизации новых знаний составим таблицу.

Студенты поочередно коротко отвечают на вопрос преподавателя "Что изучает....". Ответы, и построение таблицы сопровождается презентацией.

| Генеалогия | Наука о происхождении, возникновении и развитии родственных отношений |

| Геральдика | Наука, изучающая гербы как исторический источник |

| Дипломатика | Наука, изучающая происхождение, форму и содержание, а также функционирование документов правового характера |

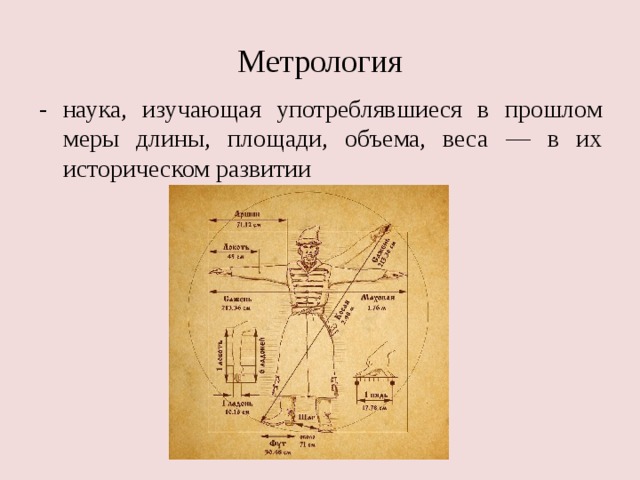

| Метрология | Наука, изучающая употреблявшиеся в прошлом меры длины, площади, объема, веса — в их историческом развитии |

| Ономастика | Наука, изучающая имена собственные, историю их возникновения. Имеет несколько разделов: топонимика — изучает географические названия; антропонимика — изучает личные имена людей; этнонимика — изучает названия племен, народов и других этнических общностей; теонимика — изучает имена богов |

| Нумизматика | Наука, изучающая историю монетной чеканки и денежного обращения по монетам, денежным слиткам и др. |

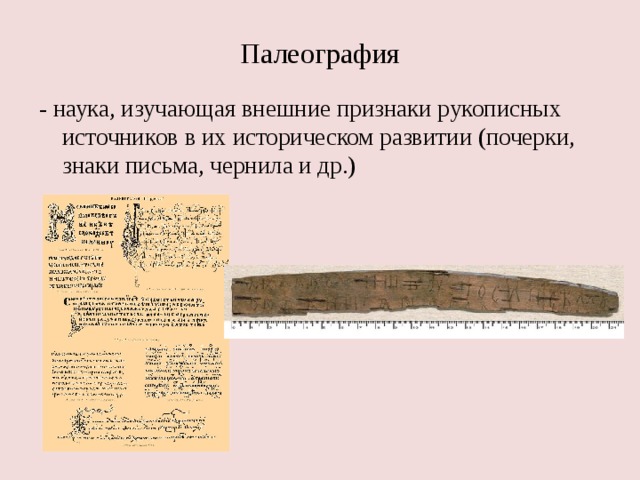

| Палеография | Наука, изучающая внешние признаки рукописных источников в их историческом развитии (почерки, знаки письма, чернила и др.) |

| Сфрагистика | Наука, изучающая печати |

| Хронология | Наука, изучающая системы летосчисления и календари различных народов |

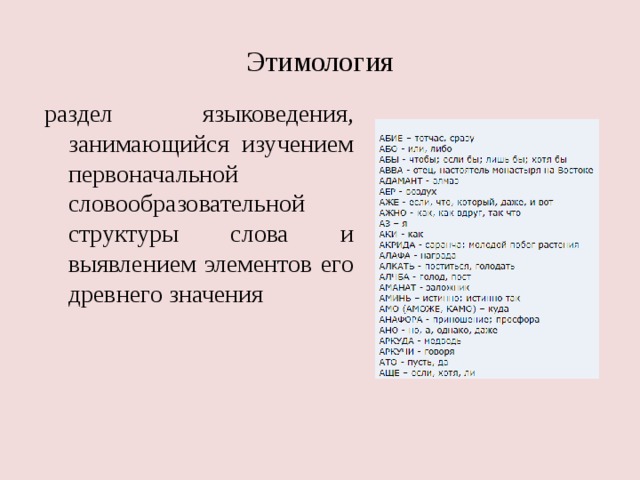

| Этимология | Раздел языковедения, занимающийся изучением первоначальной словообразовательной структуры слова и выявлением элементов его древнего значения |

Все славянские языки относятся к единой индоевропейской группе. Ее представители выделились как народность примерно в 8-ом тысячелетии до нашей эры. Обитали предки восточных славян (и многих других народов) у берегов Каспийского моря.

Во втором тысячелетии до н.э. выделяется три народности (на презентации). В V тысячелетии н.э славяне делятся на три ветви: южные славяне, западные славяне и восточные славяне.

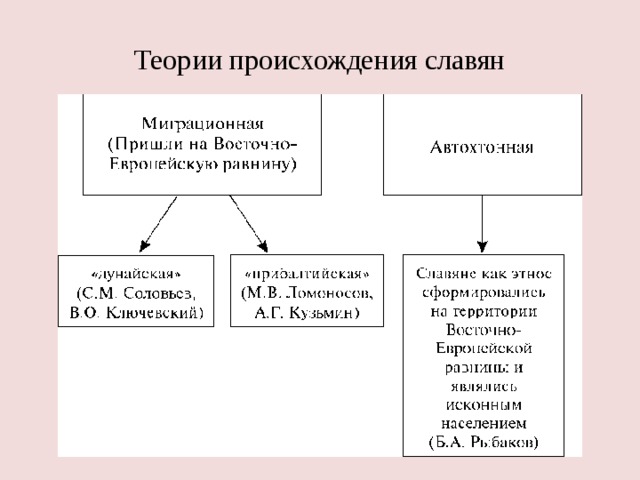

В истории появляются концепции происхождения славян (слайд).

Обучающиеся переносят схему в тетрадь.

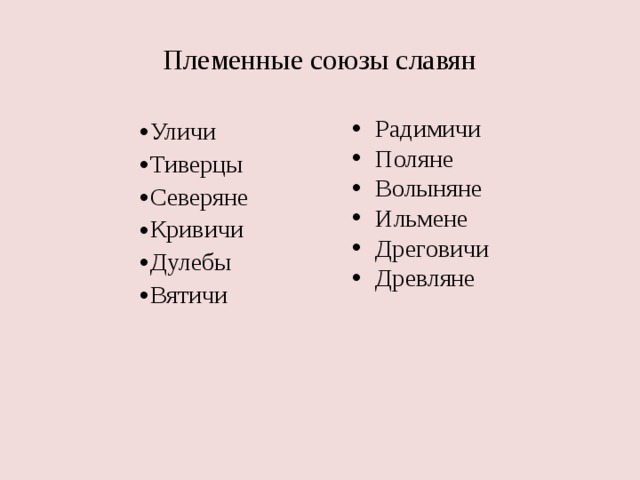

Преподаватель просит открыть страницу 2 в атласе и вписать в тетрадь названия племенных союзов славян (13: вятичи, радимичи, поляне, полочане, волыняне, ильмене, дреговичи, древляне, уличи, тиверцы, северяне, кривичи, дулебы) в течение 2-3 минут. После учащиеся называют эти племена.

Основные племена восточных славян в древности:

1. Поляне. Самое многочисленное племя, силившееся у берегов Днепра, южнее Киева. Именно поляне стали стоком формирования древнерусского государства. По данным летописи в 944 году они перестали называть себя полянами, а стали использовать название Русь.

2. Словене ильменские. Самое северное племя, которое селилось вокруг Новгорода, Ладоги и Чудского озера.

3. Дреговичи. Жили между верховьем Немана и Днепром. В основном селились вдоль реки Припять. О данном племени известно только то, что они имели собственное княжество, главным городом которого был Туров.

4. Древляне. Селились южнее реки Припять. Главным городом этого племени был Искоростень.

Как Вы считаете общались ли между собой племена? (Да)

Во всех древних описаниях расселения восточно-славянских племен говорится о том, что жили они не изолированно от своих иноязычных соседей.

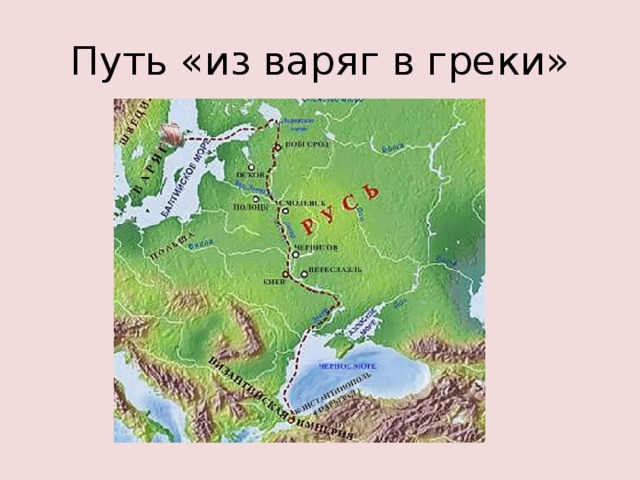

Преподаватель просит обучающихся снова посмотреть на карту и найти торговый путь "Из варяг в греки" и "Волжский торговый путь".

Какой путь пользовался большим успехом у славян? ("Из варяг в греки").

Преподаватель просит написать в тетрадь по каким рекам и городам проходил путь «из варяг в греки»(слайд).

Развитие земледелия и скотоводства, ремесел, рост городов, торговых связей позволили восточным славянам обеспечивать себя и свою семью. Люди начинали селиться там, где им было удобней и легче продавать свои изделия или обменивать их на продукты питания. Такими местами, конечно, были поселения, расположенные на торговых путях, места, где жили племенные вожди, старейшины, где находились религиозные святыни, куда прибывало на поклонение множество людей. Так зарождались восточно-славянские города, которые становились и средоточием племенных властей, и центром ремесла и торговли, и местом отправления религиозного культа, и местом обороны от врага.

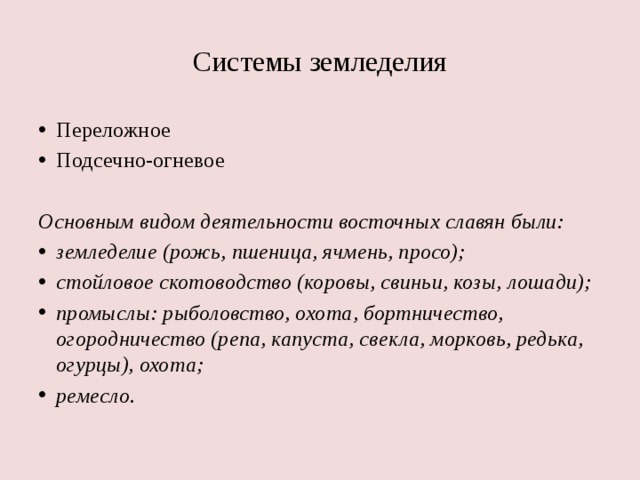

Восточные славяне главным образом занимались земледелием. Специфика их расселения обуславливала способы обработки земли. В южных регионах, а также в районе Днепра, господствовала черноземная почва. Здесь земля использовалась до 5 лет, после чего наступало ее истощение. Потом люди переходили к другому участку, а истощенный восстанавливался 25-30 лет. Такой метод земледелия называется переложным.

Северный и центральный район восточно-европейской равнины характеризовались большим количеством лесов. Поэтому древние славяне сначала вырубали лес, сжигали его, пеплом удобряли почву и только потом приступали к полевым работам. Такой участок был плодородным 2-3 года, после чего его оставляли и переходили к следующему. Такой способ земледелия называется подсечно-огневым.

Основным видом деятельности восточных славян были:

земледелие (рожь, пшеница, ячмень, просо);

стойловое скотоводство (коровы, свиньи, козы, лошади);

промыслы: рыболовство, охота, бортничество, огородничество (репа, капуста, свекла, морковь, редька, огурцы), охота;

ремесло.

Обучающие записывают основные виды деятельности славян в тетрадь.

Преподаватель предлагает вспомнить каким Богам покланялись древние славяне.

Верования древних славян называют язычеством, потому что происходило поклонение множеству богов. Главным образом божества ассоциировались с природными явлениями. Практически каждому явлению или важной составляющей жизни, которую исповедовали восточные славяне, соответствовал определенный бог.

Перун – бог молнии

Ярило – бог солнца

Стрибог – бог ветра

Волос (Велес) – покровитель скотоводов

Мокошь (Макошь) – богиня плодородия

Древние славяне не строили храмов. Они страивали обряды в рощах, на полянах, у каменных идолов и в других местах. Обращает на себя внимание факт того, что практически весь сказочный фольклор в плане мистики относится именно к изучаемой эпохе. В частности восточные славяне верили в лешего, домового, русалок, водяного и других.

Преподаватель предлагает обучающимся посмотреть видео и ответить на вопросы:

4. Самостоятельная работа студентов

На этапе самостоятельной работы преподаватель организует работу в парах. Обучающимся предлагается рассмотреть дополнительный материал по божествам древних славян (Приложение).

5. Закрепление новых знаний

Для закрепления материала обучающимся выдаются вопросы и ответы. Обучающимся предлагается сделать небольшой кроссворд.

1. Бог грома и молнии (Перун)

2. Главное занятие славян. (Земледелие)

3. Так славяне называли зерно. (Жито)

4. Народное собрание. (Вече)

5. Сбор мёда диких пчёл. (Бортничество)

6. «Деньги» из шкурок животных. (Куны)

7. Одна из систем земледелия у славян. (Перелог)

8. Статуя языческого бога. (Идол)

9. Один из славянских племенных союзов. (Поляне)

10. Соседская община славян. (Вервь)

11. Орудие для обработки земли. (Соха)

12. Покровитель животных (Велес)

6. Рефлексия

На этапе рефлексии обучающиеся составляют «синквейн». По середине тетради студенты пишут Восточные славяне и на основании изученного материала ведут стрелочки от основного слова и пишут, то что они запомнили. Желающие могут зачитать свой результат.

7. Информация о домашнем задании и инструктаж по его выполнению

Обучающимся предлагается поработать с сетью интернет. Необходимо выписать 3 мужских имени и 3 женских, записать, что означают эти имена.

В тетради записать стих и имя князя, которому он посвящен.

Смотрите, в грозной красоте,

Воздушными полками,

Их тени мчатся в высоте

Над нашими шатрами…

О…, бич древних лет,

Се твой полет орлиный,

«Погибнем! Мертвым срама нет!» -

Гремит перед дружиной.

(В.А. Жуковский)

Победой прославлено имя твое;

Твой щит на вратах Царьграда…

(А.С. Пушкин)

…Как после водима любимым вождем,

Сражалась, гуляла дружина

По градам и селам с мечом и огнем

До града царя Константина;

Как там победитель к воротам прибил

Свой щит, знаменитый во брани,

И как он дружину свою оделил

Богатствами греческой дани!

(Н.М. Языков)

8. Подведение итогов.

После завершения работы преподаватель подводит итоги и оценивает полученный результат. Обучающимся сообщаются оценки, полученные за работу на занятии.

Критерии оценивания работы обучающегося:

Оценка «5» ставится за безошибочное изложение материала устно или письменно, умение выделять главные положения в тексте, свободное применение знаний на занятии.

Оценка «4» ставится если в устных и письменных ответах допускаются неточности, но они легко устраняются самим обучающимся, не испытывают затруднения в выполнении самостоятельной работы.

Оценка «3» ставится, если студент испытывает затруднения в изложении материала устно или письменно, допускает ошибки, необходимость помощи со стороны педагога.

Отметка «2» ставится за грубые ошибки в ответах устно или письменно, отказ отвечать или работать на занятии.

Банник

Банника представляли как небольшого голого старика, покрытого грязью или листьями от веников. Он мог также, превращаться в собаку или кошку.

Перед тем как войти в баню, «просились» у хозяина, чтобы он пустил помыться и не причинял вреда людям. Во время банного дня все люди обычно делились на три очереди и мылись в «три пара», «четвертый пар» предназначался для банника. Перед началом мытья банника предупреждали словами: «Крещеный на полок, некрещеный — с полка».

Считалось, что банник моется вместе с другими домашними духами — домовым, дворовым, кикиморой. Поэтому после «третьего пара» людям следовало покинуть баню. Кроме того, нельзя было мыться после полуночи, категорически запрещалось ночевать в бане. Не разрешалось топить баню в праздники, особенно на Святки, потому что в это время там мылись черти или банник со своими детьми. Все эти поверья имеют четкую практическую основу, поскольку в закрытой бане постепенно накапливался угарный газ и человек мог задохнуться.

Особенно сильно банник мог навредить ребенку, оставленному в бане без присмотра. Существовало поверье, что такого ребенка банник заменяет своим детенышем. Подменыш отличается уродливым внешним обликом и всегда кричит. В отличие от остальных детей он не растет и вовремя не начинает ходить. Обычно через несколько лет подменыши умирали, превращаясь в головешку или веник.

В бане не только мылись, но и рожали, поскольку это было самое теплое и чистое место в доме. Чтобы банник не причинил вреда, роженица не снимала креста и ее никогда не оставляли одну.

В северных областях считалось, что в бане живет банная бабушка, которая может вылечить любую болезнь. К ней обращались с заговором перед первым мытьем новорожденного ребенка.

Во время строительства новой бани или при переезде на новое место банника, как и домового, приглашали с собой. Обычно это делал хозяин дома, а его обитатели приносили в баню угощение и задушенного черного петуха или курицу. Потом курицу переносили в новую баню, где закапывали под порогом. Считалось, что после совершенных обрядов банник обживал новое место и в бане можно было мыться.

Домовой

Домашний дух — охранитель дома и семьи.

Первоначально охранителем дома являлся умерший предок — основатель рода, первый хозяин родового дома. В таких духов славяне верили еще во времена язычества. Со временем индивидуальные черты утратились, и из предка домовой превратился в домашнего духа-охранителя. Его называют и по месту «проживания» — голбечник, запечник, подпечник, и почтительно — избяной большак, дедушка, добро-хотушка, хозяйнушко мохнатый, кормилец.

Обычно домовой обитал в доме или в хозяйственных постройках, в темных уголках или подпечье. Иногда домовой жил в конюшне, поскольку лошади являлись его любимыми животными. Добрый домовой заботливо ухаживал за ними, расчесывал гривы, подкладывал лучший корм. Обиженный на хозяина домовой морил лошадей голодом, пугал их или даже насылал на них какую-нибудь болезнь.

Перед покупкой лошади рачительный хозяин заходил в конюшню и выспрашивал у домового, какой масти купить лошадь. Только что купленную лошадь хозяин не просто ставил в конюшню, а обязательно «представлял» домовому, умоляя его заботиться о ней так же хорошо, как и о других животных. Если лошадь нравилась, то домовой помогал хозяину и ухаживал за ней. Иногда лошадь не нравилась домовому,

Во время строительства нового дома, после укладки первого ряда бревен, совершался особый обряд привода домового. Ему выставляли угощение в виде блюдца с молоком, затем в течение всей ночи категорически запрещалось приближаться к месту строительства. В противном случае будущий дом мог остаться без домового и, следовательно, лишиться защитника, оберегавшего в дальнейшем от вторжения нечистой силы. До наших дней сохранился обычай первым впускать в новый дом петуха или кошку. Считалось, что на них должны обрушиться козни злой силы, которая могла подстерегать человека в новом доме.

Мокошь

Единственное женское божество в древнерусском пантеоне. Мокошь обычно представляли в образе женщины с большой головой и длинными руками. Этот образ можно встретить, например, на вышивках.

Вероятно, первоначально Мокошь была богиней воды, дождя и отвечала за плодородие. Но со временем ее образ связался с традиционными женскими занятиями — прядением и ткачеством. Исследователи установили, что имя богини восходит к индоевропейскому корню, означавшему прядение.

Постепенно из космического божества Мокошь превратилась в покровительницу дома. Крестьянки боялись разгневать Мокошь и приносили ей жертвы. Если

ее удавалось умилостивить, она помогала пряхам и даже сама пряла по ночам. Нерадивую хозяйку Мокошь могла наказать: перепутать оставленную кудель или шуметь по ночам. Позднее некоторые «деяния» Мокоши стали приписывать кикиморе.

С принятием христианства веру в Мокошь стали преследовать: придя на исповедь к священнику, женщина должна была ответить, не ходила ли она к Мокоши. В христианском пантеоне богиню Мокошь заменила святая великомученица Параскевия. По дню поминовения она получила народное наименование Параскевы Пятницы,

Информационное обеспечение

Основная литература:

1. Артасов И.А. и др. Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. ОАО "Издательство "Просвещение". - М., 2016.

3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по истории России. 6 класс. - М., ВАКО, 2014.