Проект по русскому языку «Библейские фразеологизмы»

Тематика:

Русский язык

Автор исследовательской работы: Филиппова Анастасия.

9 класс

Руководитель проекта: Семёнова Людмила Куприяновна.

В представленной исследовательской работе по русскому языку "Библейские фразеологизмы" автор изучает теорию фразеологизмов, дает определение понятия, приводит классификацию фразеологизмов и их особенностей. В работе представлен анализ некоторых наиболее распространенных фразеологизмов библейского происхождения.

В процессе работы над исследовательским проектом по русскому языку на тему "Библейские фразеологизмы" автором была поставлена цель провести исследование образности библейских фразеологизмов.

В основе работы лежит анализ теоретических сведений о фразеологии, а также рассматриваются самые распространенные библейские фразеологизмы.

В предложенном проекте по русскому языку "Библейские фразеологизмы" автором были изложены теоретические данные об особенностях употребления библейских фразеологизмов в ежедневной речи, а также проанализированы стилистически окрашенные примеры фразеологизмов в библейском тексте.

Оглавление

Введение

1. Фразеология как лингвистическая дисциплина.

2. Анализ некоторых образов библейских фразеологизмов.

2.1. Камень.

2.2. Плод.

2.3. Агнец.

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение

Как часто мы употребляем яркие языковые перлы, не ведая откуда то или иное слово, выражение пришло к нам. Между тем первоначальный адрес многих из них - Библия. Даже тот, кто никогда в жизни не держал в руках эту книгу, постоянно обращается к ним.

Цель нашей работы - исследование образности библейских фразеологизмов.

Задачами исследования являются:

выявления ярких, частотных образов библейской фразеологии;

анализ лексических значений, в которых они фигурируют в контексте.

В нашей работе мы остановились на трёх образах - камня, плода, агнца.

В качестве материала был использован «Краткий словарь библейских фразеологизмов» Л.Г. Кочедыкова, Л.В. Жильцовой.

Работа состоит из введения, теоретической части, исследовательской части и заключения.

В теоретической части дано общее понятие фразеологии как науки, приведена классификация по различным критериям, рассмотрены основные виды фразеологизмов.

В практической части приводится непосредственный анализ исследуемого материала.

1. Фразеология как лингвистическая дисциплина

Определение фразеологии

Фразеология (гр. phrasis - выражение + logos - учение) - наука о сложных по составу языковых единицах, имеющих устойчивый характер: вверх тормашками, попасть впросак, кот наплакал, спустя рукава. Фразеологией называется также вся совокупность этих сложных по составу устойчивых сочетаний - фразеологизмов.

Особенности фразеологизмов

Фразеологизмы, в отличие от лексических единиц, имеют ряд характерных особенностей.

1. Фразеологизмы всегда сложны по составу, они образуются соединением нескольких компонентов, имеющих, как правило, отдельное ударение, но не сохраняющих при этом значение самостоятельных слов: ломать голову, кровь с молоком, собаку съел. (Не принадлежат к фразеологизмам предложно-падежные сочетания типа с кондачка, под мышкой.)

2. Фразеологизмы семантически неделимы, они имеют обычно нерасчлененное значение, которое можно выразить одним словом: раскинуть умом - 'подумать', пятое колесо в телеге - 'лишний', вверх тормашками - 'навзничь', кот наплакал - 'мало' и т. д. Правда, эта особенность свойственна не всем фразеологизмам.

Есть и такие, которые приравниваются к целому описательному выражению: садиться на мель - 'попадать в крайне затруднительное положение', нажимать на все педали - 'прилагать все усилия для достижения или выполнения чего-либо'. Такие фразеологизмы возникают в результате образного переосмысления свободных словосочетаний.

3. Фразеологизмы в отличие от свободных словосочетаний характеризует постоянство состава. Тот или иной компонент фразеологизма нельзя заменить близким по значению словом, в то время как свободные словосочетания легко допускают такую замену. Например, вместо кот наплакал нельзя сказать "кошка наплакала", "котенок наплакал", "щенок наплакал", вместо раскинуть умом - "разбросить умом", "раскинуть головой"; (ср. свободные словосочетания читаю книгу, просматриваю книгу, изучаю книгу, читаю роман, читаю повесть ,читаю сценарий).

Однако некоторые фразеологизмы имеют варианты: от всего сердца - от всей души, наводить тень на плетень - наводить тень на ясный день. Тем не менее существование вариантов не означает, что в этих фразеологизмах можно произвольно обновлять состав: нельзя сказать "от всего духа", "от всего сознания", а также "наводить тень на забор" (на ясное утро).

4. Фразеологизмы отличает воспроизводимость. В отличие от свободных словосочетаний, которые строятся нами непосредственно в речи, фразеологизмы употребляются в готовом виде, такими, какими они закрепились в языке, какими их удерживает наша память. Так, сказав закадычный, мы обязательно произнесем друг (не: приятель, знакомый, юноша, товарищ), заклятый может быть только враг (не недруг, вредитель). Это свидетельствует о предсказуемости компонентов фразеологизмов.

5. Большинству фразеологизмов свойственна непроницаемость структуры: в их состав нельзя произвольно включать какие-либо элементы. Так, зная фразеологизм потупить взор, мы не вправе сказать "низко потупить взор", "еще ниже потупить взор", "потупить печальный взор" и т. д. Исключение составляют фразеологизмы, которые допускают вставку некоторых уточняющих слов разжигать страсти - разжигать роковые страсти.

Структурной особенностью отдельных фразеологизмов является наличие у них усеченной формы наряду с полной: пройти сквозь огонь и воду (...и медные трубы); выпить чашу - выпить горькую чашу(до дна), семь раз отмерь (...один раз отрежь). Сокращение состава фразеологизма в подобных случаях объясняется стремлением к экономии речевых средств.

6. Фразеологизмам присуща устойчивость грамматической формы их компонентов: каждый член фразеологического сочетания воспроизводится в определенной грамматической форме, которую нельзя произвольно изменять. Так, нельзя сказать "бить баклушу", "вытачивать лясу", заменив формы множественного числа баклуши, лясы формами единственного числа, не употребляют полное прилагательное вместо краткого во фразеологизме на босу ногу и т. д. Лишь в особых случаях возможны вариации грамматических форм в составе отдельных фразеологизмов: греть руку - греть руки; слыхано ли дело - слыханное ли дело.

7. Для большинства фразеологизмов характерен строго закрепленный порядок слов. Например, нельзя переставить компоненты в фразеологизмах все течет, все изменяется, ни свет ни заря; кровь с молоком и др. В то же время фразеологизмы глагольного типа, т е. состоящие из глагола и зависящих от него слов, допускают перестановку компонентов: набрать в рот воды - в рот воды набрать; не оставить камня на камне - камня на камне не оставить.

Классификация фразеологизмов

Существует несколько классификаций ФЕ, авторами которых являются Ш. Балли, В.В. Виноградов, Н.М. Шанский, Ю.А. Гвоздарёв. В русском языкознании самой распространённой является классификация В.В. Виноградова. Согласно данной классификации, по степени семантической неразложимости ФЕ выделяются фразеологические сращения, фразеологические единства и фразеологические сочетания.

Фразеологи´ческое сраще´ние – это семантически неделимый оборот, значение которого совершенно невыводимо из значений его компонентов. Например: возводить поклёп, притча во языцех и т.п.

Фразеологи´ческое еди´нство – это семантически неделимый оборот, значение которого мотивировано переносными значениями составляющих его слов. Например: метать икру, первый блин комом и т.п.

Фразеологические сращения и единства, которые чаще всего выступают как эквиваленты слов, нередко объединяются в одну группу. В таких случаях их называют идио´мами, или идиомати´ческими выраже´ниями.

Фразеологи´ческое сочета´ние – это семантически делимый оборот, в состав которого входят слова как со свободным значением, так и с фразеологически связанным (несвободным). Например: попадать в переплёт, ложиться с петухами и т.п.

Некоторые лингвисты, например Н.М. Шанский, придерживаясь широкого понимания фразеологии, выделяют также фразеологи´ческие выраже´ния – устойчивые в своём составе и употреблении фразеологические обороты, которые не только являются семантически членимыми, но и состоят из слов со свободным значением.

Например: В Греции всё есть; А счастье было так возможно; Всему своё время и т.п. Фразеологические выражения отличаются от фразеологических сочетаний тем, что в них нет слов с фразеологически связанным значением. Однако большинство лингвистов не относит фразеологические выражения к ФЕ, так как они лишены основных признаков фразеологизмов.

Узкое и широкое понимание фразеологии

В языкознании существует два понимания предмета фразеологии – узкое и широкое. При узком понимании предметом фразеологии являются фразеологические единицы (ФЕ), при широком – все сочетания с образным значением (ФЕ, пословицы, поговорки, афоризмы, «крылатые выражения»).

Фразеологи´ческая едини´ца (фразеологи´зм, фразеологи´ческий оборо´т, фразе´ма, усто´йчивое выраже´ние, идио´ма, идиомати´ческое выраже´ние) – это воспроизводимое в речи несвободное сочетание слов с обобщённо-целостным значением, построенное по модели словосочетаний (сочинительных или подчинительных) либо предложений. Например: ни рыба ни мясо; всё и вся; то густо, то пусто; белая ворона; ловить момент; душа в пятки ушла; куры и то смеяться будут и т.п.

Происхождение фразеологизмов

По происхождению все ФЕ современного русского языка являются исконно русскими либо заимствованными.

Иско´нно ру´сские фразеологи´змы – это ФЕ, которые возникли в русском языке либо унаследованы им из более древнего языка-источника. Подобные ФЕ произошли от разговорных, пословично-поговорочных, книжных сочетаний, профессиональных и жаргонных выражений и т.п. Например: видал виды, показать кузькину мать и т.п.

Заи´мствованные фразеологи´змы – это ФЕ, которые были заимствованы русским языком из других языков (из старославянского или из западноевропейских) и употребляются в нём в том виде, в каком они известны в языке-источнике.

После введения на Руси христианства в древнерусском языке появилось множество ФЕ-цитат из книг Священного Писания (Библии, Псалтыря и т.д.), которые сохранились и в современном русском языке. Например: ложь во спасение, не сотвори себе кумира и т.п.

В отличие от фразеологизмов-старославянизмов, заимствованный характер которых не всегда легко распознать, иноязычность оборотов западноевропейских языков очевидна: nota bene (буквально: заметь хорошо), alma mater (буквально: мать кормящая) и т.п.

ФЕ, заимствованные из западноевропейских языков, часто заменяются фразеологическими кальками.

Фразеологи´ческие ка´льки – это ФЕ, которые возникли в русском языке в результате пословного перевода иноязычных ФЕ. Например: ни жив ни мёртв – калька с лат. neque vivos neque mortuos, попадать в историю – калька с нем. der Geschichte angehören и т.п.

Фразеологи´ческие полука´льки – это ФЕ, которые возникли в русском языке в результате частичного перевода иноязычных ФЕ. Например: пробить брешь, принять резолюцию, между Сциллой и Харибдой и т.п.

2.1. Камень

Одним из ярких библейских образов является образ камня. В библейских текстах слово «камень»приобретает различные значения.

Так, например, в выражении «бросать камень», камень предстает как орудие осуждения, обвинения.

Бросить (бросать) каменьв кого, во что. Обвинять, осуждать, порочить кого-л. ...Он, восклонившись, сказал им (книжникам и фарисеям): «Кто из вас без греха, первый брось в нее(женщину, взятую в прелюбодеянии) камень». В Иудее— казнь побитием камнями.

С фразеологизмом «бросить камень» перекликается выражение « камень дать вместо хлеба». В данном случае образ носит негативную окраску, так как камень- это нечто мёртвое, твердое, бесплодное, что не может дать жизни в противопоставлении хлебу.

Эти два фразеологизма «бросить камень» и «дать камень вместо хлеба»объединяет их основное значение — жестокость.

КАМЕНЬ ДАТЬ ВМЕСТО ХЛЕБА. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?

Этот же смысл присутствует в известном народном выражении «держать камень за пазухой». Камень здесь выступает как орудие причинения боли.

Если рассмотреть известное выражение «время разбрасывать камни»( «собирать камни»), то здесь преобладает значение своевременности и чередование различных этапов.

Времяразбрасыватькамни, и время собиратькамни. Книжн. Всему свое время. О чередовании периодов разрушения и созидания, войн и мира, противостояния и согласия и т.п.

Время разрушать и время строить; время плакать и время смеяться ;время разбрасывать камни, и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от обьятий) Камень здесь предстаёт в значении структурного элемента, соответственно «собирать камни»- воссоздавать какую-то целостность, строить, созидать. А выражение «разбрасывать камни» мыслится как разрушение, разделение целого на части. К данным выражениям близко примыкают по смыслу ещё два выражения :

«камня на камне» и «краеугольный камень».

Камня на камне не оставить. Уничтожить, разрушить до основания; ничего не оставить. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам :не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». (Об Иерусалимском храме)

Краеугольный камень. Книжн. Основа, главная идея, главная часть. Господь Бог: «Вот, Я полагаю в основание на Сионе камень— камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится».

Вывод: здесь камень имеет значение строительного материала , основы.

Несколько иную трактовку приобретает образ камня во фразеологизме « камень преткновения». В данном случае камень- нечто твёрдое, тяжёлое, непреодолимое, то, что мешает двигаться дальше.

Камень преткновения. Книжн. Затруднение в определенном деле, препятствие. И будет Он освящением и камнем преткновения и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности... Потому что искали не в вере, а делах закона; ибо преткнулись о камень преткновения.

В выражении « камни возопиют» образ мыслится как что-то немое, мёртвое, невозмутимое.

КАМНИ ВОЗОПИЮТ (ВОПИЮТ). КАМЕНИЕ ВОЗОПИЕТ. Книжн. О чем-л. ужасном, возмутительном, вызывающем крайнее негодование. [Иисус отвечает фарисеям, требовавшим, чтобы его ученики замолчали, перестали славить Бога]: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют».

Мы можем объединить эти два фразеологизма на основе общего лексического значения- отсутствие жизни динамики, движения.

2.2. Плод

Во многом противоположным по значению образу камня можно выделить образ плода. Он мыслится как нечто живое и дарующее жизнь, питающее.

Так, в выражении «бесплодная смоковница» подчёркивается то, что существование того, что лишено плодов, бессмысленно. Жизнь понимается как созидательный процесс, мы должны дать какой-нибудь результат, жизнь ради жизни. Плод- продукт созидания. И то, что не способно на созидание, как та смоковница, которую встретил Иисус, мертво, не достойно жизни.

бесплодная смоковница. 1.Бездетная женщина. 2.Отом, чья деятельность не приносит результатов. И увидев по дороге одну смоковницу, [Иисус] подошел к ней и, ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Тот же смысл представлен в выражении «плодитесь и размножайтесь».

плодитесь и размножайтесь. Обращение к новобрачным [Создав мужчину и женщину] Бог благословил их и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею.

Как источник жизни, деятельности исследуемый образ фигурирует в выражении «запретный плод».

запретный плод (сладок). Заманчивое, желаемое, но запрещаемое или недоступное. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» В данном случае плод мыслится как источник греха.

В значении результата какой-то деятельности образ плода фигурирует в фразеологизме «пожинать плоды», а также в выражении «по плодам узнаете их».

Поплодам(делам)узнаете их. Книжн. Предостережение тем, кто простодушно доверяет призывам или уговорам, маскирующим недобрые замыслы. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их.

Таким образом, мы видим, что образ плода, так же как и образ камня, неоднозначен: он может связываться как с добром, благом, так и со злым началом, грехом.

Образ плода характеризуется следующими чертами: это нечто живое, что может быть одновременно началом жизни, её источником и её результатом. То есть плод связан с представлением о бесконечном, изменчивом потоке жизни, с представлением о том, что всё, что не отдано( не дало плода) потеряно. Плод мыслится в тесной связи с представлением динамики, развития.

В то время как камень- нечто холодное, мёртвое, неподвижное, то есть то, что не способно к динамике, к развитию.

2.3. Агнец

Библейская фразеология очень богата образами животных: «валаамова ослица, «геенна огненная», «змий-искуситель», «конь бледный», «птица- небесная», «фараоновы тощие коровы».

Одним из самых частых является образ агнца(овцы) и козла. С образом овцы здесь связаны понятия наивности, чистоты, доверчивости, так например выражение «Волк в овечьей шкуре» взначении лицемер.

Волк в овечьей шкуре. Книжн. Лицемер, скрывающий пороки под маской добродетели. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. (Слова Иисуса из Нагорной проповеди Это выражение строится на противопоставлении образа хищника (волка) и добродетели , под маской которой он проникает куда-то. Образ овцы мыслится как нечто неспособное на зло в принципе, от чего нельзя ждать коварства.

В фразеологическом обороте «заблудшая овца» подчёркивается неискушённость, наивность, уязвимость образа.

заблудшая овца . О беспутном, сбившемся с пути человеке. Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Если бы у кого было сто овец и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? (Название эпизода)

В выражении «отделять овец от козлищ» это доброе начало подчёркивается в контрасте с чем-то вредным, плохим, непригодным, что выражено в образе козла. Интересно отметить смысловую связь данного оборота с русскими народными выражениями (пустить козла в огород, как от козла молока, не учи козу, сама стянет с возу).

козёл отпущения. Разг. Человек, на которого постоянно сваливают чужую вину, несущий ответственность за других. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сыновей Израилевых и все преступления и все грехи их...; и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую...

Образ жертвы присутствует также в двух других библейских фразеологизмах «агнец божий» и «жертвенный агнец». Ключевые понятия здесь чистота, польза.

Заключение

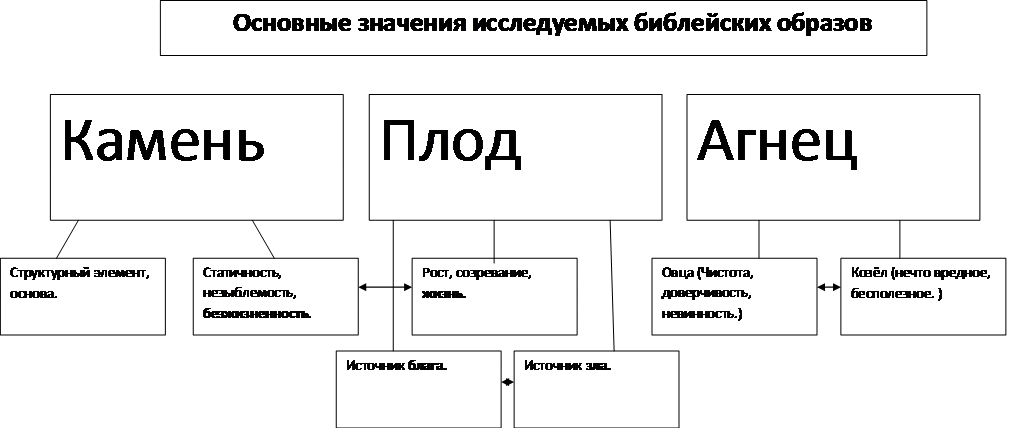

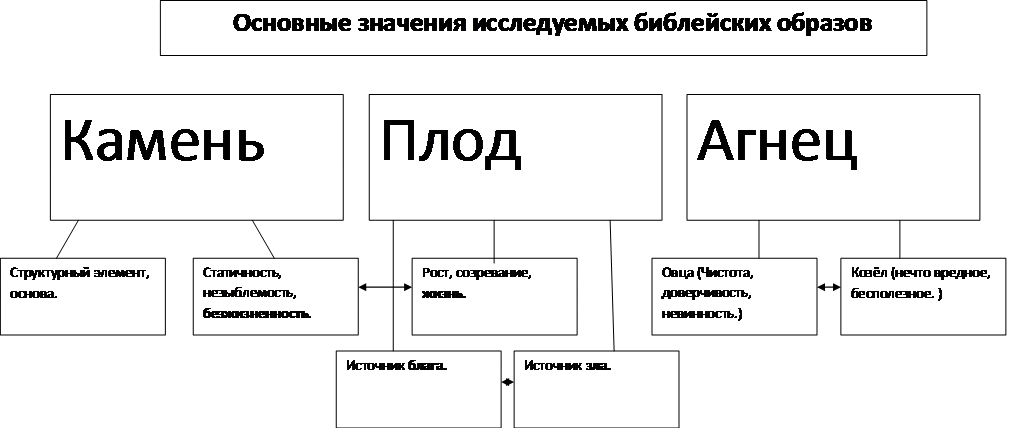

Итак, в своем исследовании мы обратились к конкретным образам, фигурирующим в библейских фразеологизмах. Нами было проанализировано, как видоизменяются их значения в зависимости от контекста, а также установлено, что группы выражений, объединенных одним центральным образом, могут быть антонимичны друг другу.

Так, например, основные значения образа камня в библейском контексте - это статичность, незыблемость, безжизненность. Это нечто, неспособное к динамике, росту, изменениям - то есть нечто, противостоящее жизни.

Поэтому камень мыслится как орудие наказания или атрибут жестокого действия (примеры - бросить камень, дать камень вместо хлеба и т.д.).

В этом значении он выступает как своего рода антоним по отношению к образу плода - живому, способному к росту, созреванию, питающему человека, т.е. поддерживающему жизнь и т.д. (бесплодная смоковница, вкусить плоды и т.п.).

Однако нами была выявлена и неоднозначность, многоплановость трактовки этих образов в библейской фразеологии. Им не присущ только негативный или только позитивный смысл.

Так, камень может выступать и как основа, необходимая структурная единица, элемент мироздания, своего рода начало начал (Краеугольный камень, время собирать камни).

Также и плод (запретный плод, по плодам их узнаете их) - может быть как источником блага, так и источником зла. В этом смысле иллюстрацией может служить миф о грехопадении человека, виной которому был неверный выбор между плодом с древа жизни и плодом с древа познания.

Что касается образа агнца, то он предстаёт ещё более сложным, поскольку существует в нескольких ипостасях.

Если овца в библейских фразеологизмах мыслится как существо безобидное, невинное, неспособное причинить зло(наоборот чаще выступает как объект причинения зла, как жертва), то козёл в основном фигурирует как создание, приносящая вред.

Характерно, что выражение «козёл отпущения», которое является в этом смысле исключение и также обозначает жертву, всё-таки, приобретает негативный оттенок. На наш взгляд, овца в значении «жертва» имеет нейтральную эмоциональную окрашенность. В то время как «Козёл отпущения» воспринимается как человек, страдающий за чужие грехи по собственной глупости и неумению постоять за себя. Выражение ,таким образом, приобретает более уничижительную окраску.

В первом случае невиновность - это невинность, чистота, жертвенность в высшем понимании.

Во втором - это бессмысленная жертва, которая только причиняет страдание самому субъекту, жертва, без которой можно было бы обойтись

Итак, мы выявили, что образы библейских фразеологизмов сложны и многоплановы и вступают в различные смысловые связи между собой

Значение каждого из них в конкретном контексте индивидуально, но каждый новый признак углубляет основной образ и помогает глубже проникнуть в древние тексты.

Список литературы

Бабкин А. М. Русская фразеология, её развитие и источники. Л., 1990г.

Болотнова. Н.С., Болотнов А. В. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография. М., 2001г.

Жуков. В. П. Русская фразеология. М.,1986г.

Рахманова Л.И., Суздальцева В. Н. Современный русский язык: Лексика. Фразеология. Морфология.М.1999.

Интернет- источники:

Yarus.aspu.Ru

Filologdirect.ru/content/frazeologiya

Приложение