Самоанализ урока литературы в 5 классе по теме «Дружба Жилина и Дины (по рассказу Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»)»

Данный урок является 3 в цикле уроков, отведенных на изучение произведения Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». Урок проводился в соответствии с требованиями программы по учебному курсу «Литература. 5 класс.» в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов согласно тематическому планированию по предмету в данном классе. Программой по литературе В.Я. Коровиной предусмотрено рассмотрение следующих вопросов: Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов».

В связи с этим определена данная тема и тип урока - урок формирования первоначальных предметных навыков, овладения предметными умениями.

При планировании данного урока были учтены следующие принципы: научность, систематичность, последовательность, доступность, связь обучения с жизнью.

Урок запланирован и проведен с использованием технологии развития критического мышления

В соответствии с темой урока, целью и задачами были выбораны следующие формы организации учебной работы: индивидуальная, парная и групповая.

В ходе урока мне довелось полностью реализовать поставленную цель: определяя роль дружбы Жилина и Дины в рассказе Л. Толстого, помочь учащимся понять авторскую мысль в художественном произведении: дружба разных народов – это естественный закон человеческой жизни.

Также были решены следующие задачи.

Предметные задачи:

Знать содержание прочитанного произведения.

Уметь воспринимать и анализировать текст.

Уметь сравнивать характеры героев произведения, понимать зависимость поступков от качеств характера. Научиться понимать нравственное содержание рассказа, определять душевные качества героя.

Личностные

Научиться проводить самооценку личности на основе прочитанного и использовать возможность коррекции качеств своего характера.

Формировать эмпатию как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающуюся в поступках, направленных на помощь другим посредством исправления собственных ошибок.

В ходе урока обучающиеся имели возможность усовершенствовать метапредметные УУД:

Регулятивные УУД

Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.

Коммуникативные УУД

Уметь слушать и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной и письменной форме.

Познавательные УУД

Уметь ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять анализ объектов; находить ответы на вопросы в тексте, преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять ответы на вопросы.

Ресурсное обеспечение было оптимальным и соответствовало принципам построения урока. Так, использование технических средств обучения, дидактического, раздаточного и наглядного материала способствовало повышению мотивации обучающихся к решению поставленных задач, повышению познавательной активности.

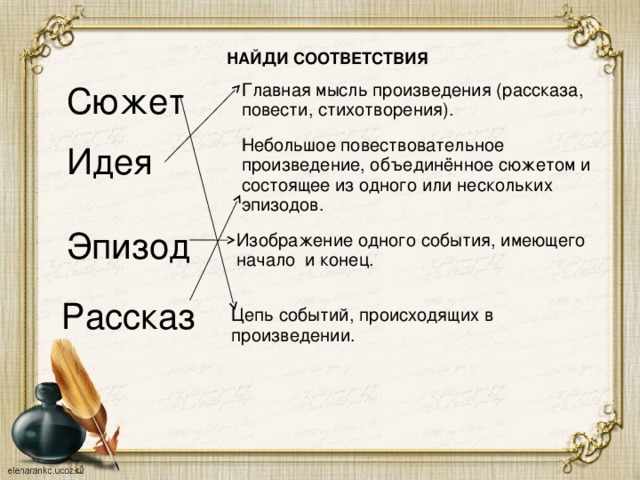

На уроке проводилась работа с литературоведческими терминами, такие как идея, сюжет, эпизод, которые расширили понятийный аппарат обучающихся по предмету, а также их общий кругозор.

Все этапы учебного занятия соответствовали требованиям к современному уроку по ФГОС, были ороиентированы на новые образовательные результаты, на формирование УУД.

Организационный момент, включивший в себя предварительную организацию класса, создал эмоциональный и одновременно деловой настрой на познание нового.

Мотивационно-ориентированный .

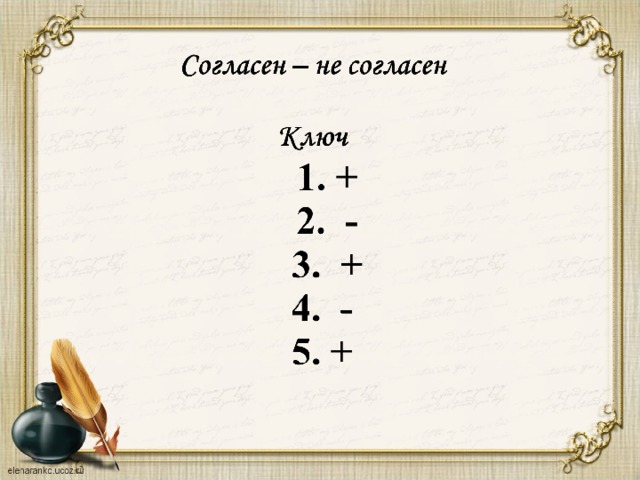

Задание «Согласен – не согласен» стало одним из познавательных методов для мотивационного настроя обучающихся.

На этапе постановки главной учебной задачи дети были мотивированы на пробное учебное действие, они смогли достаточно чётко сформулировать тему и главный вопрос урока, обратившись к своему жизненному опыту, знанию содержания рассказа «Кавказский пленник», пословицам.

Создание проблемной ситуации

На этапе открытия нового знания была продумана организация коммуникативного взаимодействия для построения нового способа действия. Создание проблемной ситуации позволило детям не только определить проблему, но и наметить варианты ее решения. При этом дети осознали, что имеющихся знаний им недостаточно, и это послужило мотивированием к постановке и решению учебных задач.

В основу этого этапа была положена поисковая деятельность. Обучающимися определили эпизоды, которые необходимы для решения главной учебной задачи урока.

Реализация построенного проекта и структурирование полученных знаний осуществлялись через разнообразные приёмы активизации деятельности обучающихся, в том числе анализ эпизодов произведения, работу с учебником, с демонстрационным материалом (презентацией к уроку), приём "Ромашка Блума»

На этапе первичного закрепления нового способа действия обучающиеся продемонстрировали хорошее владение навыками смыслового чтения, извлечения необходимой информации из текста и умение работать с ней: систематизировать, обобщать, классифицировать. Проводя исследовательскую деятельность (заполнение таблицы «Жилин и Дина.)Общее и отличия», мы смогли реализовать промежуточную цель урока - зафиксировать во внешней речи новое учебное действие.

Считаю необходимым отметить, что рефлексивно-оценочная деятельность осуществлялась на всех этапах урока: обучающиеся осознанно оценивали свою учебную деятельность, проводили самооценку знаниевых достижений и психо-эмоционального состояния. А рефлексия в конце урока, основанная на приёме актуализации субъективного опыта, ждала толчок к осмыслению главной задачи урока.

Домашнее задание

Домашнее задание было основано на уровневой дифференциации как одном из важных принципов развивающего обучения и предложено с правом самостоятельного выбора.

Объем домашнего задания не превысил допустимый уровень сложности и прогнозируемых временных затрат на его выполнение.

Задания сопровождал инструктаж учителя.

Считаю, что в ходе урока удалось реализовать и сохранить на всех этапах высокий темп урока, при этом избежать перегрузки и переутомления обучающихся. Этому способствовала в том числе тематическая физкультминутка, основанная на сочетании принципов межпредметного подхода.

На всех этапах урока удалось сохранить и развить продуктивную мотивацию учения, хорошего настроения и самочувствия пятиклассников.

Самоанализ урока литературы в 5 классе по теме «Всё живое на Земле питает труд» (По рассказу А.П. Платонова «Цветок на земле»)

Данный урок является 2 в цикле уроков, отведенных на изучение темы «А.П. Платонов». Учебное занятие проводилось в соответствии с требованиями программы по учебному курсу «Литература. 5 класс» в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов согласно тематическому планированию по предмету в данном классе( программа по литературе под редакцией Г.С. Меркина).

В связи с этим определена данная тема и тип урока - урок открытия нового знания.

При планировании данного урока были учтены следующие принципы: научность, систематичность, последовательность, доступность, связь обучения с жизнью.

Урок запланирован и проведен с использованием технологий проблемно-диалогического обучения, смыслового чтения, ТРКМ. Актуальность данных технологий обусловлено тем, что они позволяют заменить урок объяснения нового материала уроком открытия знаний

В соответствии с темой урока, целью и задачами были выбраны следующие формы организации учебной работы: индивидуальная и групповая.

В ходе урока мне довелось реализовать поставленную цель: на основе анализа рассказа А.Платонова «Цветок на земле» показать, как писатель раскрывает тему труда и его роль в жизни человека.Также были решены следующие задачи.

Предметные задачи:

Уметь воспринимать и анализировать текст.

Уметь сравнивать характеры героев произведения, понимать зависимость поступков от качеств характера. Научиться понимать нравственное содержание рассказа, определять душевные качества героя.

Личностные

Научиться проводить самооценку личности на основе прочитанного и использовать возможность коррекции качеств своего характера.

В ходе урока обучающиеся имели возможность усовершенствовать метапредметные УУД:

Регулятивные УУД

Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей.

Коммуникативные УУД

Уметь слушать и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной и письменной форме, развивать монологическую и диалогическую речь школьников, умение выстраивать диалог с учителем и одноклассниками.

Познавательные УУД

Уметь ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять анализ объектов; находить ответы на вопросы в тексте, преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять ответы на вопросы.

Ресурсное обеспечение было оптимальным и соответствовало принципам построения урока. Так, использование технических средств обучения, дидактического, раздаточного и наглядного материала способствовало повышению мотивации обучающихся к решению поставленных задач, повышению познавательной активности.

На уроке проводилась работа с литературоведческими терминами, так как необходимо было убедится, что обучающиеся понимают значение терминов, которые употребляет учитель на уроке и которые необходимы для расширения словарного запаса обучаемых.

Все этапы учебного занятия соответствовали требованиям к современному уроку по ФГОС, были ориентированы на новые образовательные результаты, на формирование УУД.

Организационный момент, включивший в себя предварительную организацию класса, создал эмоциональный и одновременно деловой настрой на познание нового.

Мотивационно-ориентированный .

Задание «Соберите слово по первым буквам

в названиях цветов», составление предложения из данных на слайде слов, работа с ключевыми словами темы стали одним из познавательных методов для мотивационного настроя обучающихся.

На этапе постановки главной учебной задачи дети были мотивированы на пробное учебное действие, они смогли достаточно чётко сформулировать тему и цель урока, обратившись к своему жизненному опыту.

На этапе открытия нового знания была продумана организация коммуникативного взаимодействия для построения нового способа действия.

В основу этого этапа были положены элементы технологии смыслового чтения: приём прогнозирования (работа с заглавием до чтения текста, предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения) и приём антиципации (определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности произведения по отрывку из пока незнакомого текста с опорой на читательский опыт). В то же время мы с детьми выстраивали ассоциативную цепочку слова «цветок». А это один из вариантов применения приёма концепта при обучении литературе.

Данные приёмы вполне универсальны и могут быть применены при работе с текстами на любом учебном предмете, особенно гуманитарного цикла.

Особое место на этапе освоения нового знания заняло диалогическое обучение, позволившее создать условие для выражения детьми собственных мыслей, решать проблемные вопросы на основе анализа, принимать продуманные решения.

На этапе первичного закрепления нового способа действия обучающиеся продемонстрировали хорошее владение навыками смыслового чтения, извлечения необходимой информации из текста и умение работать с ней: использовать её для аргументированного ответа на вопрос, определение смысловой, тематической направленности незнакомого текста.

Рефлексия

Домашнее задание

Домашнее задание было основано на уровневой дифференциации как одном из важных принципов развивающего обучения и предложено с правом самостоятельного выбора.

Объем домашнего задания не превысил допустимый уровень сложности и прогнозируемых временных затрат на его выполнение.

Задания сопровождал инструктаж учителя.

Считаю, что в ходе урока удалось реализовать и сохранить на всех этапах высокий темп урока, при этом избежать перегрузки и переутомления обучающихся. Этому способствовала в том числе тематическая физкультминутка, основанная на сочетании принципов межпредметного подхода.

На всех этапах урока удалось сохранить и развить продуктивную мотивацию учения, хорошего настроения и самочувствия пятиклассников.