ОГАОУ «Центр образования «Ступени»

Доклад

«Формирование функциональной грамотности

на уроках литературного чтения»

Учитель начальных классов

О.А. Кириллова

Биробиджан, 2024

Формирование функциональной грамотности обучающихся – одна из основных задач современного образования.

Понятие «функциональная грамотность» появилось в 1957 году применительно к взрослому населению, которое нуждалось в ликвидации своей неграмотности. В тот момент было достаточно трех базовых грамотностей, чтобы успешно справляться с решением жизненный ситуаций: умения читать, писать и считать.

На современном этапе развития общества от человека требуются умения критически мыслить, работать в команде, общаться, креативно рассуждать что является компонентами, относящимися к функциональной грамотности. Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе, где ведется интенсивное развитие детей.

Функциональная грамотность- это умение применять в жизни знания и навыки, полученные в школе, уровень образованности, который может быть достигнут за время школьного обучения и воспитания, предполагающий способность решать жизненные задачи в различных ее сферах

Функциональная грамотность как базовое образование личности:

готовность человека к успешному взаимодействию с окружающим миром и с самим собой,

способность решать различные учебные и жизненные задачи в процессе разнообразной деятельности;

способность строить социальные отношения в соответствии с ценностями социума;

владение рефлексивными умениями.

Интерактивными компонентами функциональной грамотности являются:

Читательская грамотность

Коммуникативная грамотность

Информационная грамотность

Социальная грамотность

Под термином «информационная грамотность» понимается набор умений и навыков школьника, позволяющий ему находить информацию, критически ее оценивать, выбирать нужную информацию, использовать ее, создавать новую информацию и обмениваться информацией.

Функциональная информационная грамотность- это:

умение определять возможные источники информации и стратегию ее поиска;

умение анализировать полученную информацию, используя различного рода схемы, таблицы и т.д. для фиксации результатов;

умение оценивать информацию с точки зрения ее достоверности, точности, достаточности для решения проблемы (задачи);

умение ощущать потребность в дополнительной информации, получать ее, если это возможно;

умение использовать результаты процессов поиска, получения, анализа и оценки информации для принятия решений;

умение создавать новые (для данного случая) информационные модели объектов и процессов, в том числе с использованием схем, таблиц и т.д.;

умение наращивать собственный банк знаний за счет лично значимой информации, необходимой для своей деятельности в самых разных областях;

умение создавать свои источники информации;

умение использовать современные технологии при работе с информацией;

умение работать с информацией индивидуально и в группе.

Функциональная грамотность в сфере коммуникации - это индивидуально-личностный образовательный результат, который включает культуру речи, владение правилами общения в соответствии с конкретной ситуацией, а также способность формулировать устные и письменные высказывания.

Понятие «коммуникативная функциональная грамотность» включает комплекс различных знаний и навыков, позволяющих младшему школьнику сознательно участвовать в социальных процессах:

- знаний о правилах и нормах русского языка, алгоритмах создания письменного или устного высказывания;

- умениями слушать и слышать собеседника, грамотно формулировать свои мысли ;

- способность к коммуникативной деятельности в незнакомой среде;

- умение выбирать средства языковой выразительности, адекватные речевой ситуации.

Коммуникативная грамотность включает следующие структурные компоненты.

Информационный компонент - знания норм русского языка, предусмотренных учебной программой для данного года обучения; знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения; представления об элементарных основах ведения беседы и спора; представления о способах речевого взаимодеиствия с окружающими людьми. Данный компонент представляет собой осмысление причинно-следственных связей в конкретной коммуникативной ситуации, т.е. на основе информации о нормах общения младший школьник способен проанализировать успешность либо несостоятельность акта коммуникации (например, продуктивность спора).

Рефлексивный компонент отражает способность младшего школьника испытывать переживания по поводу мыслей и чувств собеседников; умение отбирать речевые и невербальные средства общения для передачи информации во время коммуникации (беседы, диалога, монолога и т.д.); способность воспринимать и уважать точку зрения собеседника. Сформированность данного компонента проявляется в способности интерпретировать и прогнозировать речевую ситуацию на основе восприятия младшим школьником внешних коммуникативных признаков собеседника (интонация речи; общий тон разговора; метафорические средства языковой выразительности, выражающие юмор, иронию, сарказм и т.д.) и соотнесения их с личными ощущениями (способность «поставить себя на место собеседника»).

Потребностно-мотивационный компонент - осознание социальной и личностной значимости акта коммуникации; стремление следовать образцам социально позитивного поведения в общении; желание установить атмосферу взаимопонимания в межсубъектных отношениях. Сущность данного компонента проявляется в том, что младший школьник испытывает потребность в общении, мотивацию к совместной речевой деятельности на основе взаимопонимания.

Процессуальный компонент - владение монологической и диалогической речью в социуме, способность сотрудничать со взрослыми и сверстниками; способность устанавливать и поддерживать взаимопонимание посредством коммуникации (речевых и невербальных средств общения). Показателем сформированности данного компонента является успешность применения всех охарактеризованных выше коммуникативных знаний и умений, т.е. способность применять полученные в процессе обучения знаний на практике.

Структуру функциональной социальной грамотности младшего школьника образуют единство когнитивно-познавательного, эмоционально-мотивационного, поведенческого и рефлексивного компонентов, содержание которых включает:

- когнитивно-познавательный компонент - элементарные знания о социуме, нравственных и социальных ценностях, социокультурных нормах, принятых в обществе, правилах здорового образа жизни, представления о правовых и финансовых аспектах жизнедеятельности, способах коммуникации, межличностного взаимодействия, разрешения конфликтных ситуаций, в том числе в информационной среде;

- эмоционально-мотивационный компонент - проявление эмоциональной отзывчивости, эмпатии к окружающим, мотивации к социальному взаимодействию, ответственности за свои слова и поступки, стремление корректировать свое поведение в соответствии с социальными нормами и правилами;

- поведенческий компонент - владение элементами правовой и финансовой культуры, основами здоровой и безопасной жизни, социально-коммуникативными умениями и навыками, сценариями поведения в типичных общественных ситуациях, выработка новых поведенческих сценариев, позволяющих адаптироваться в сложных ситуациях и находить варианты решения, продуктивно взаимодействовать с окружающими;

- рефлексивный компонент - осознание себя, своих личностных качеств как субъекта социального поведения и взаимодействия; осознание своей идентичности народу, его культуре, Родине, государству, обществу, семье.

Базовым навыком функциональной грамотности на уроках литературного чтения является читательская грамотность. Читательская грамотность - это не только умение бегло складывать знаки в слова и предложения, но и умение извлекать из текста смыслы, оценивать их и сопоставлять между собой, соотносить с собственным опытом и прочими знаниями, поэтому одной из актуальных задач современной начальной школы является формирование читательской грамотности младшего школьника.

Целью предмета «Литературное чтение», согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, является развитие у учащихся не только восприятия художественного произведения как особого вида искусства, но и умения работать с художественным текстом для освоения и использования информации.

В современном обществе умение работать с информацией становится обязательным условием успешности. Грамотно читающий человек понимает текст, размышляет над его содержанием, легко излагает свои мысли, свободно общается. Может без труда находить, и отбирать необходимую информацию из книг, справочников, энциклопедий и других печатных текстов, читать чертежи, схемы, графики.

В своей работе на уроках «Литературного чтения» использую различные методы и приемы работы с текстом, которые способствуют формированию функциональной грамотности младших школьников.

При знакомстве с произведениями использую технологию продуктивного чтения, которая включает 3 этапа работы.

I этап - работа с текстом до чтения. Она направлена на развитие антиципации (предвосхищение содержания текста по заглавию, иллюстрации, группе ключевых слов, ряду творческих заданий). Читая фамилию автора, заглавие произведения, рассматривая рисунки, иллюстрации, дети высказывают свои предположения о героях, теме, содержании. Затем читают ключевые слова, которые учитель заранее вычленил из текста, вновь уточняют свои предположения о героях, теме, содержании.

II этап - работа с текстом во время чтения. Этот этап позволяет проверить предположения детей и через текст организовать «диалог с автором».

1. Дети самостоятельно (про себя) читают текст с установкой проверить свои предположения, которые были сделаны до чтения. После первичного прочтения, как правило, ставятся вопросы на выявление настроения, впечатлений от первого восприятия: Какое настроение возникло после прочтения произведения? Какие чувства? Что понравилось? Что не понравилось? О чем подумали? Чем хотели бы поделиться? Это первоначальная раабота с текстом.

2. Повторное чтение обязательно вслух по абзацам, микротемам с комментариями по ходу чтения. Учитель задаёт вопросы на понимание, возвращает к тексту, в котором подтверждаются те или иные наблюдения. По ходу чтения ведется словарная работа. В конкретном предложении (если текст позволяет) дети уясняют смысл слова или выражения или обращаются к словарю. Вопросы к тексту – это вопросы к самому автору. Ответы на эти вопросы дети ищут в прочитанной части текста или в той части, которую надо только прочитать. Попутно они представляют картины, героев, их поступки и внешний вид, дают характеристику, делятся ощущениями и переживаниями. В этом состоит суть процесса «вчитывания».

3. Задаются уточняющие вопросы на понимание прочитанного эпизода, фрагмента. Ответом может стать заголовок к этой части текста, или важный вывод, наблюдение, народная мудрость.

4. Аналогичная работа со следующим фрагментом текста. Учитель организует аналитическое чтение произведения, идёт диалог с текстом, выделение ключевых слов. Для такого чтения важным является понимание взаимосвязи событий, определение характерных черт героев и их поступков, чувств, авторского отношения к происходящему. Оценочные суждения подтверждаются словами из текста, личными наблюдениями.

III этап – работа с текстом после чтения. Проникновение в подтекст, уяснение скрытого смысла (чтение между строк), помогает определить ведущую идею произведения. На данном этапе возможны следующие виды работ:

1. Учитель формулирует основополагающий вопрос к тексту в целом. Далее следуют ответы детей и беседа. Свои ответы дети подтверждают словами из текста, обращаются к другим произведениям, аналогичным ситуациям в жизни.

2. Беседа о биографии писателя после прочтения произведения позволит глубже понять замысел автора, его мировоззрение, жизненные ценности и идеалы. Помимо сведений о жизни и творчестве автора произведения, ученики должны выразить свое отношение к писателю, рассказать, какое представление о нём сложилось.

3. Повторное обращение к заглавию и иллюстрациям. Разговор о заглавии произведения, его связи с темой и главной мыслью.

4. Выполнение творческих устных и письменных заданий.

Опыт показывает, что систематическое следование данной технологии на этапе работы с текстом до чтения (антиципация) и во время чтения (чтение про себя, а затем вслух «диалог с автором», медленное движение по строчкам «за автором») приучает действовать так же и при чтении вне урока, что способствует формированию читательской грамотности.

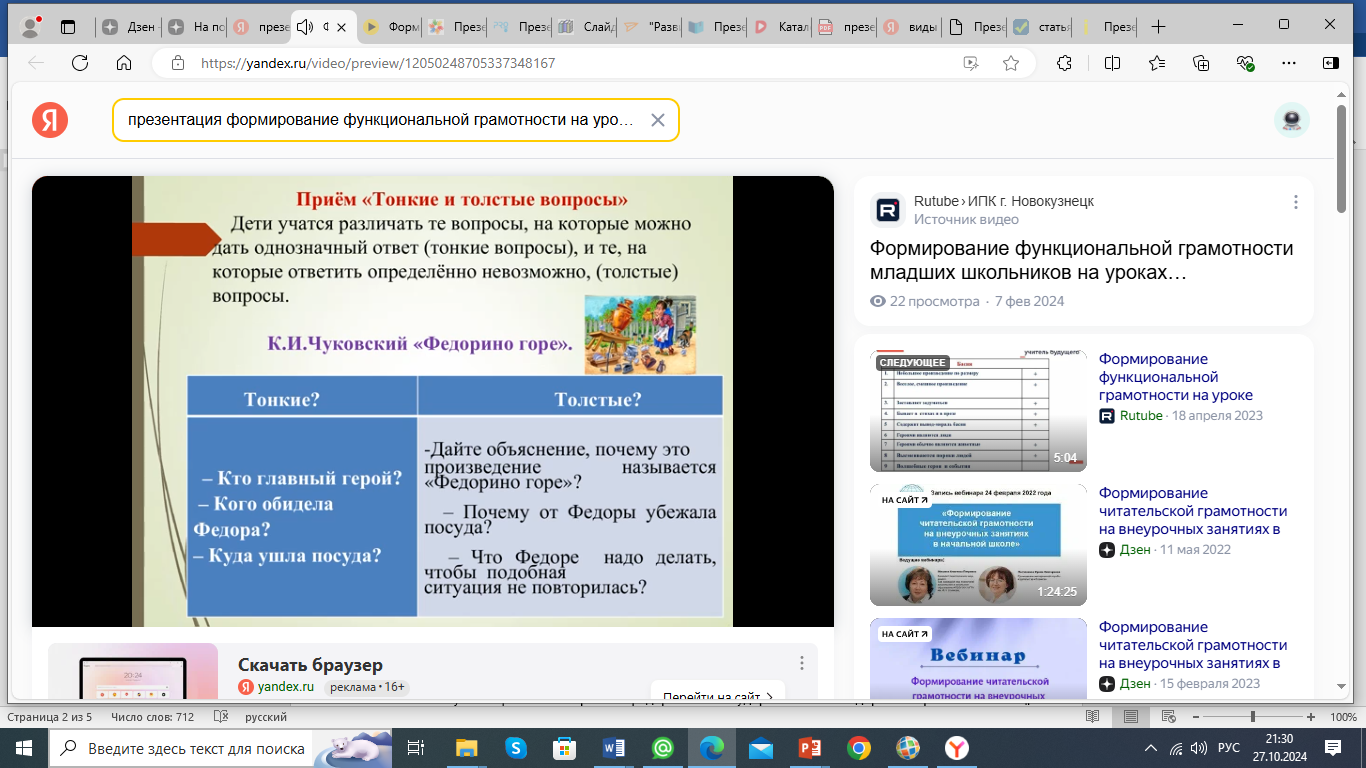

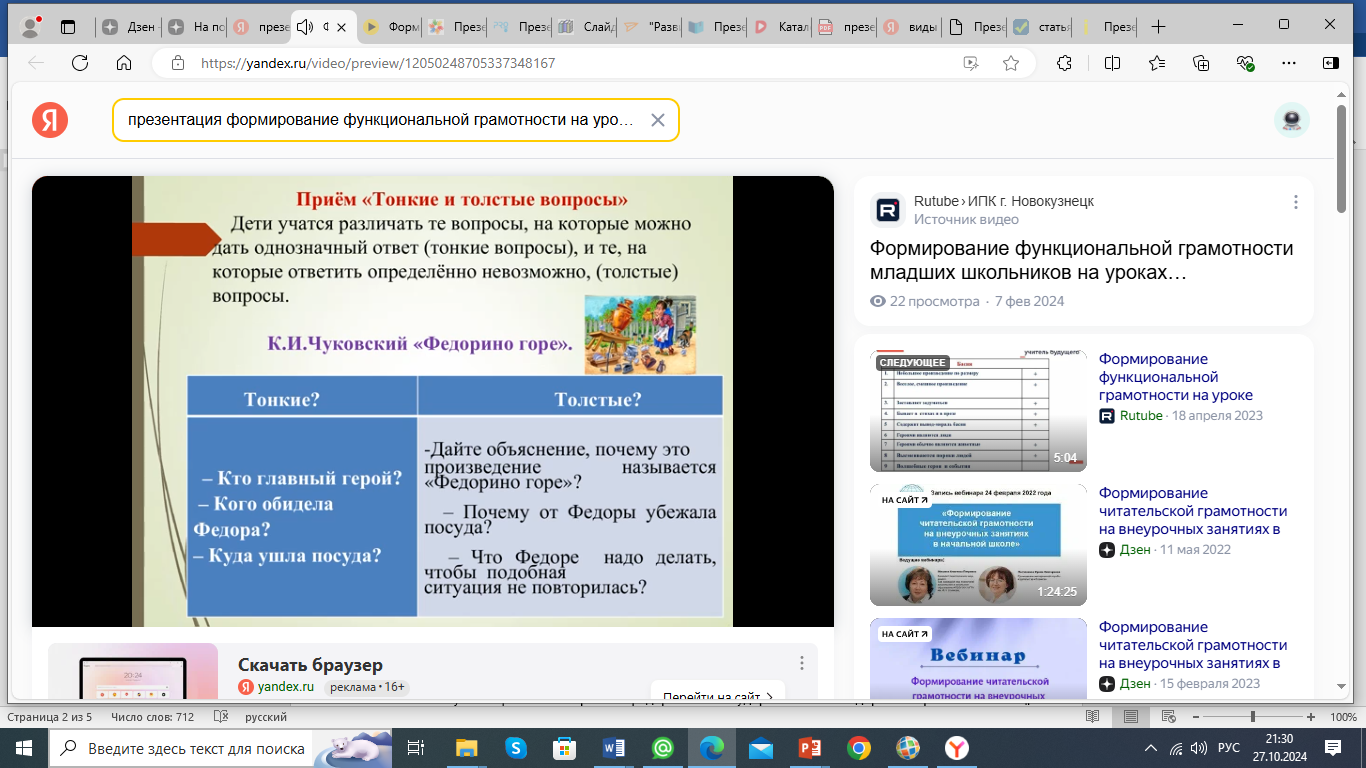

Прием «Тонкие и толстые вопросы»

Дети учатся понимать те вопросы, на которые можно дать однозначный точный ответ, и те, на которые нужно дать развернутый ответ с элементами рассуждения.

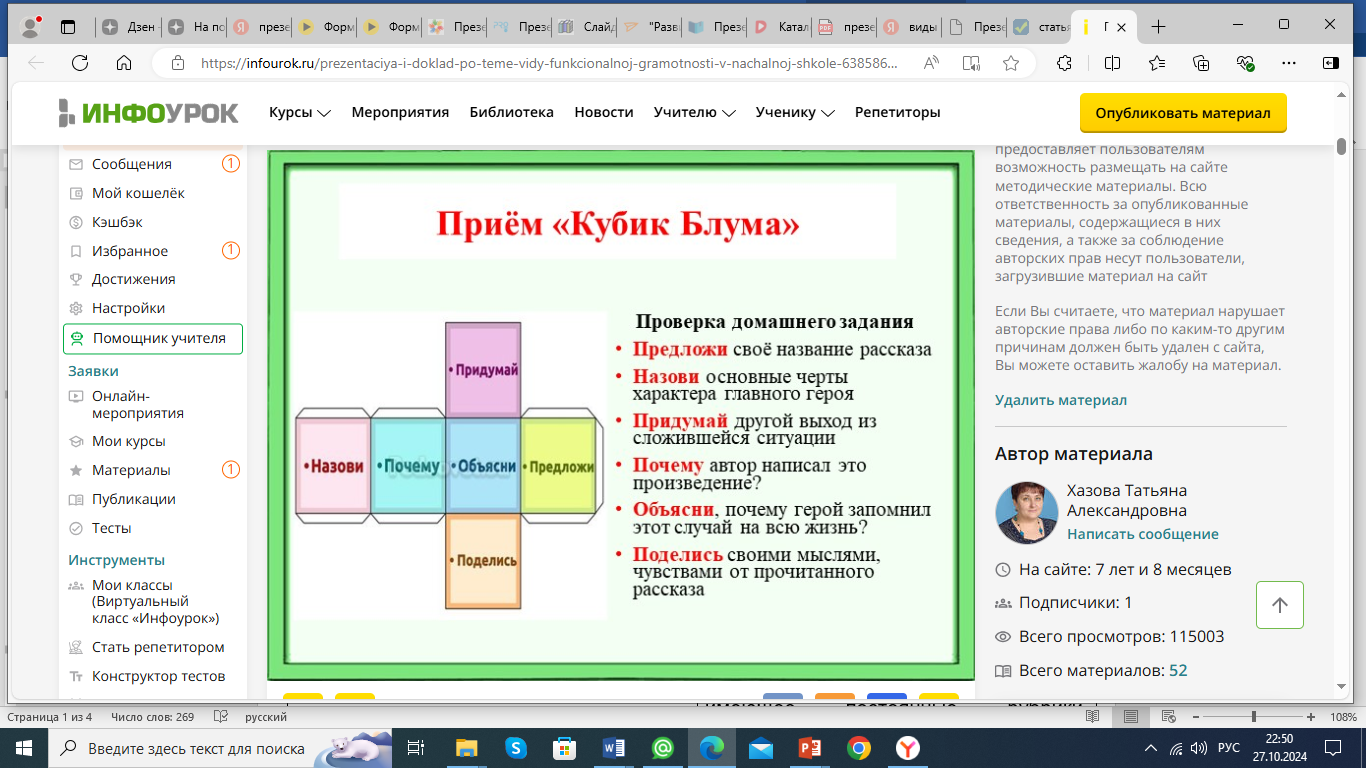

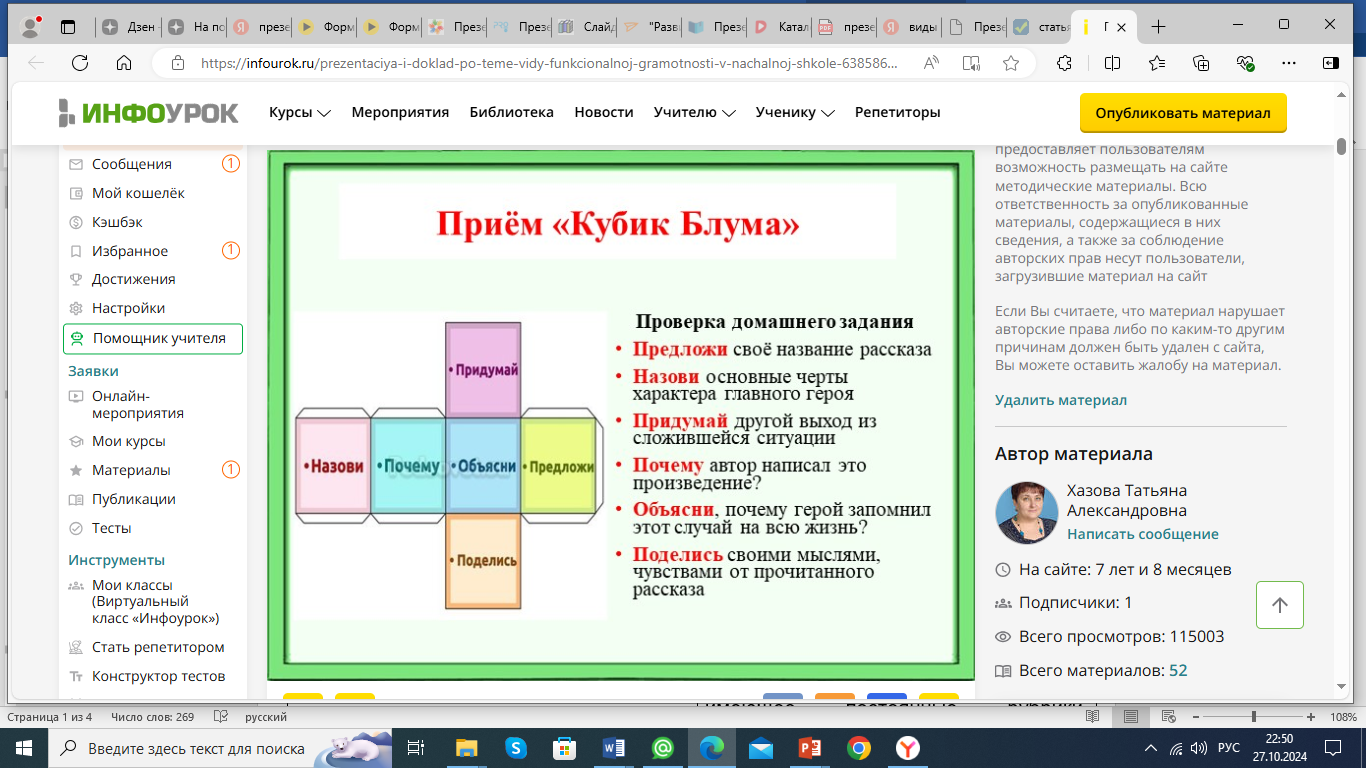

Прием «Кубик Блума» можно использовать и при проверке домашнего задания, и после того, как произведен анализ прочитанного текста, причем данный вид работы можно использовать по очереди с обучающимся. Развивает коммуникативные навыки, умение формулировать вопрос и давать ответ.

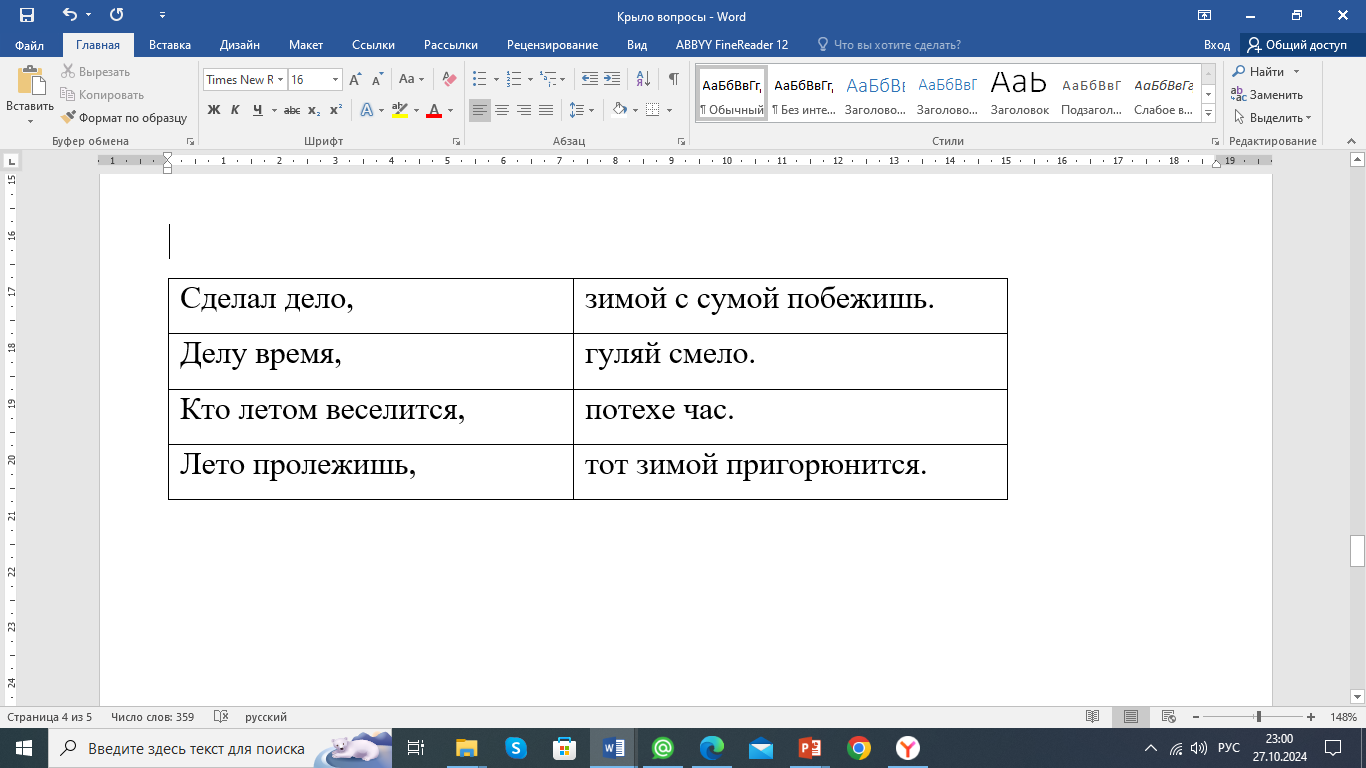

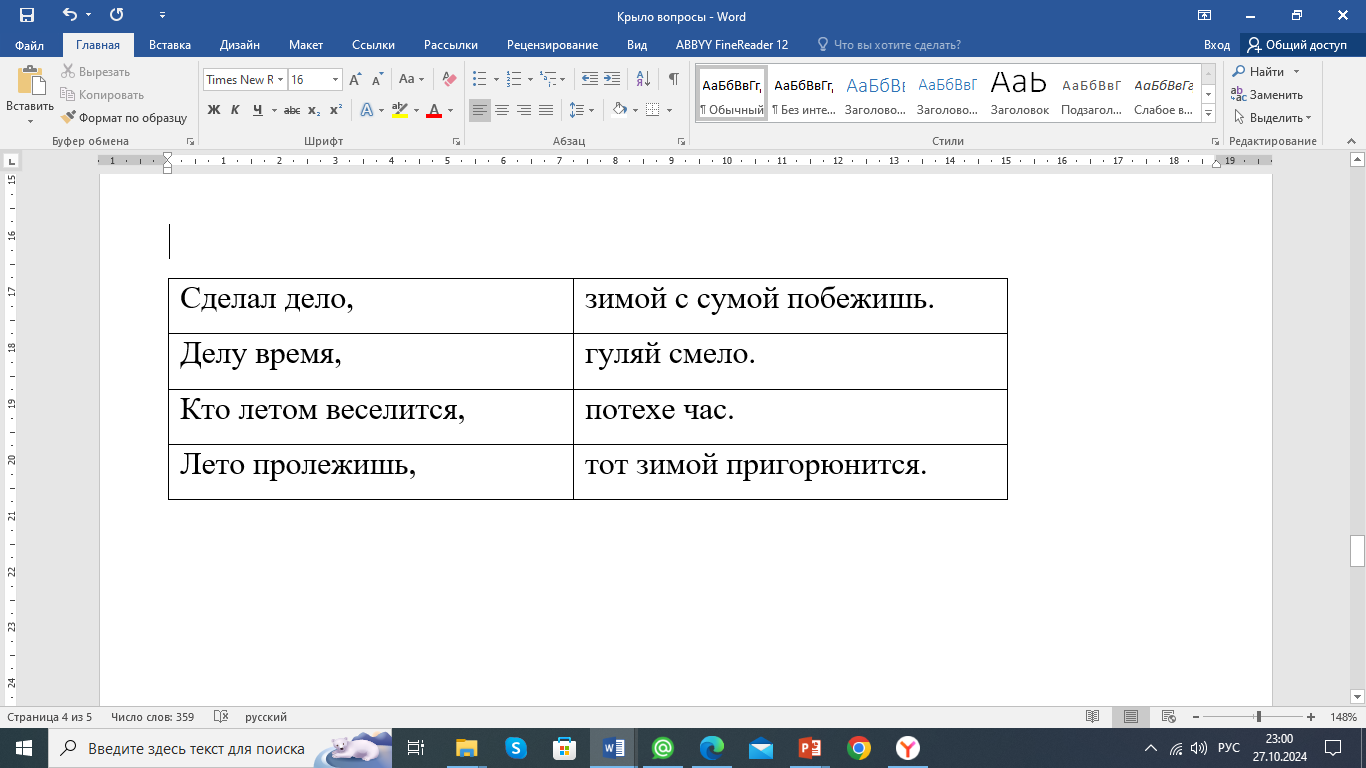

Прием «Работа с пословицами». Логическо-поисковое задание, которое развивает мышление учащихся, прививает любовь к родному языку, повышает культуру речи, способствует лучшему усвоению грамматики, обогащает словарь детей. Причем сначала можно предложить задание правильно соединить начало и конец пословицы , затем выяснить к какому герою произведения подходит , в данном случае к басне «Стрекоза и Муравей».

На этапе обобщения знаний использую приём «Синквейн». Составление синквейна требует от ученика в кратких выражениях резюмировать учебный материал., но по определенным правилам:

-на первой строчке записывается одно слово - существительное. Это и есть тема синквейна.

-на второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна.

-на третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме синквейна.

-на четвертой строчке размещается целая фраза. Это может быть крылатое выражение, чувство, цитата или составленное учеником предложение в контексте темы.

-последняя строчка - это слово-синоним, своё отношение к данной теме, чувство или сравнение.

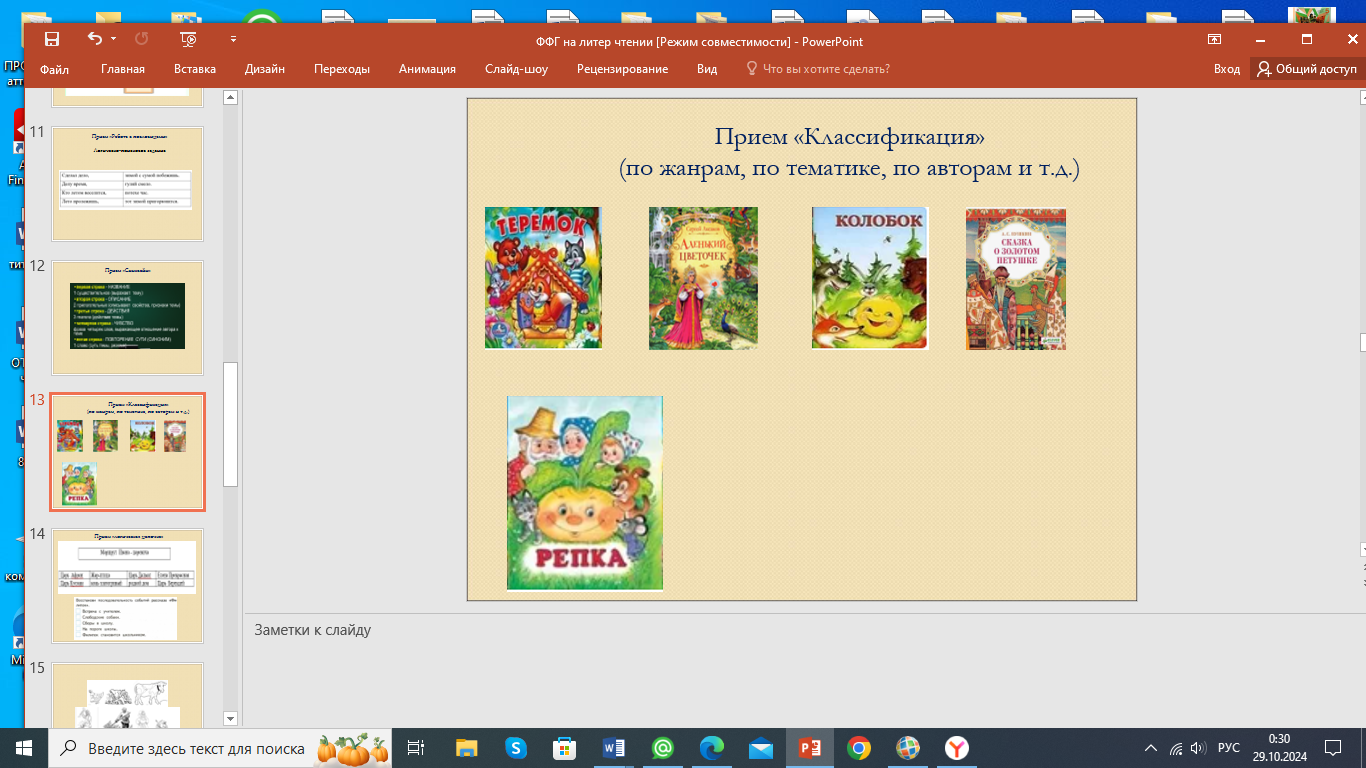

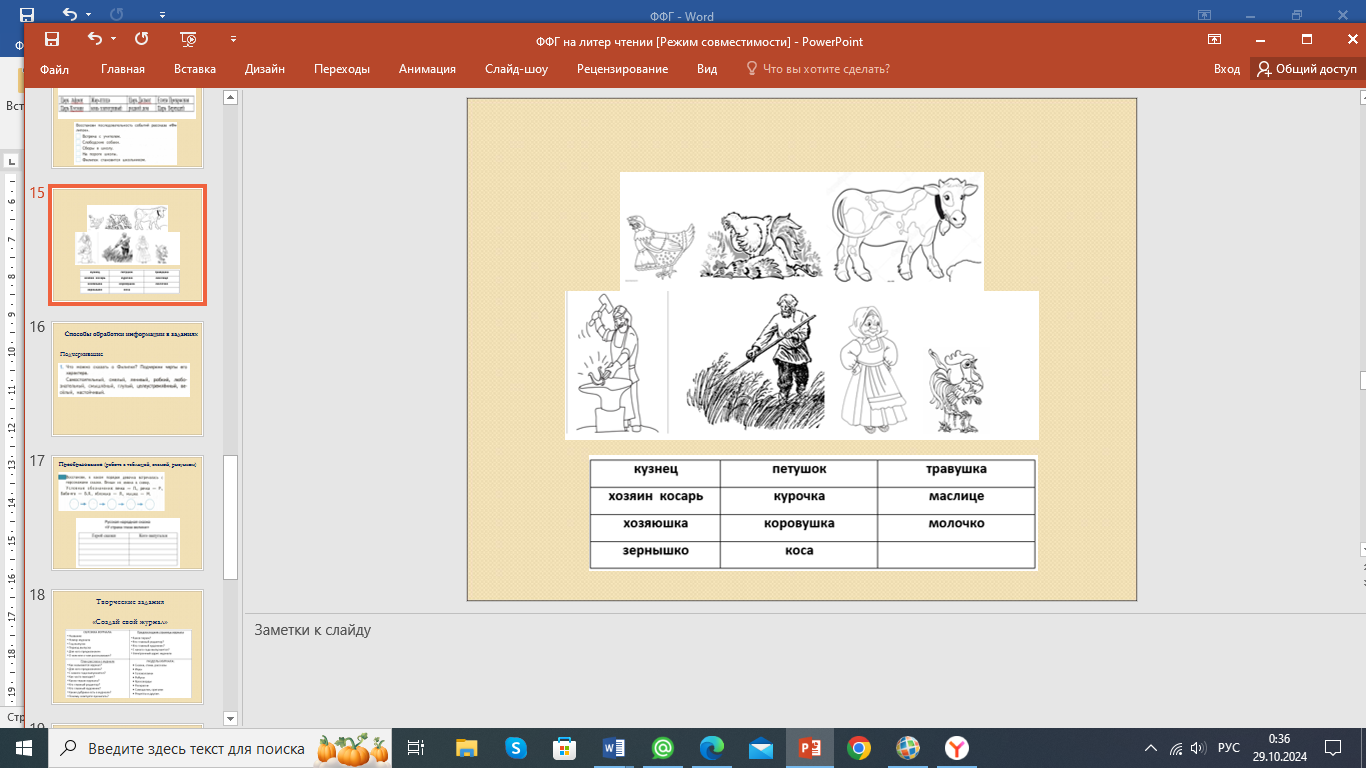

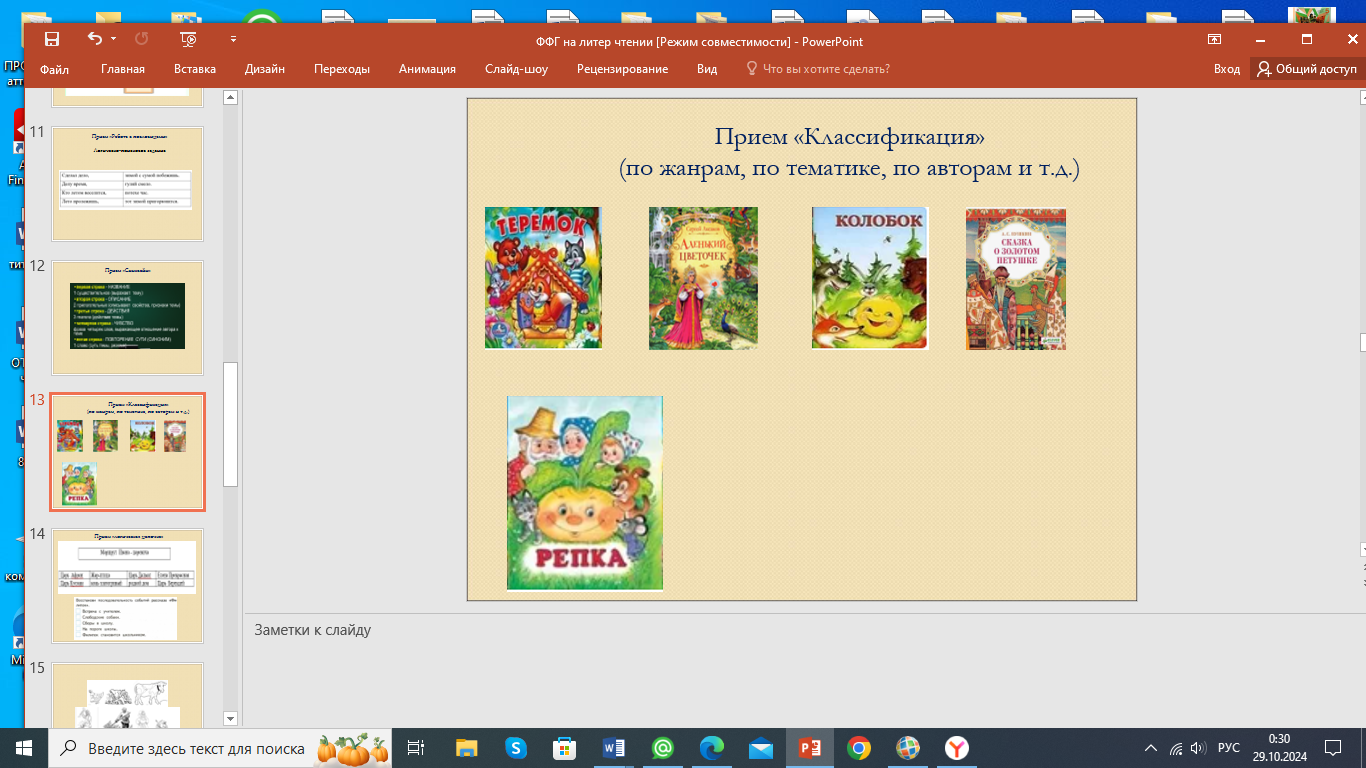

Прием «Классификация» (по жанрам, по тематике, по авторам, характеристика героев и т.д.) Вырабатывает у обучающихся умение разбираться в жанровом, тематическом и т.п. разнообразии различных книг.

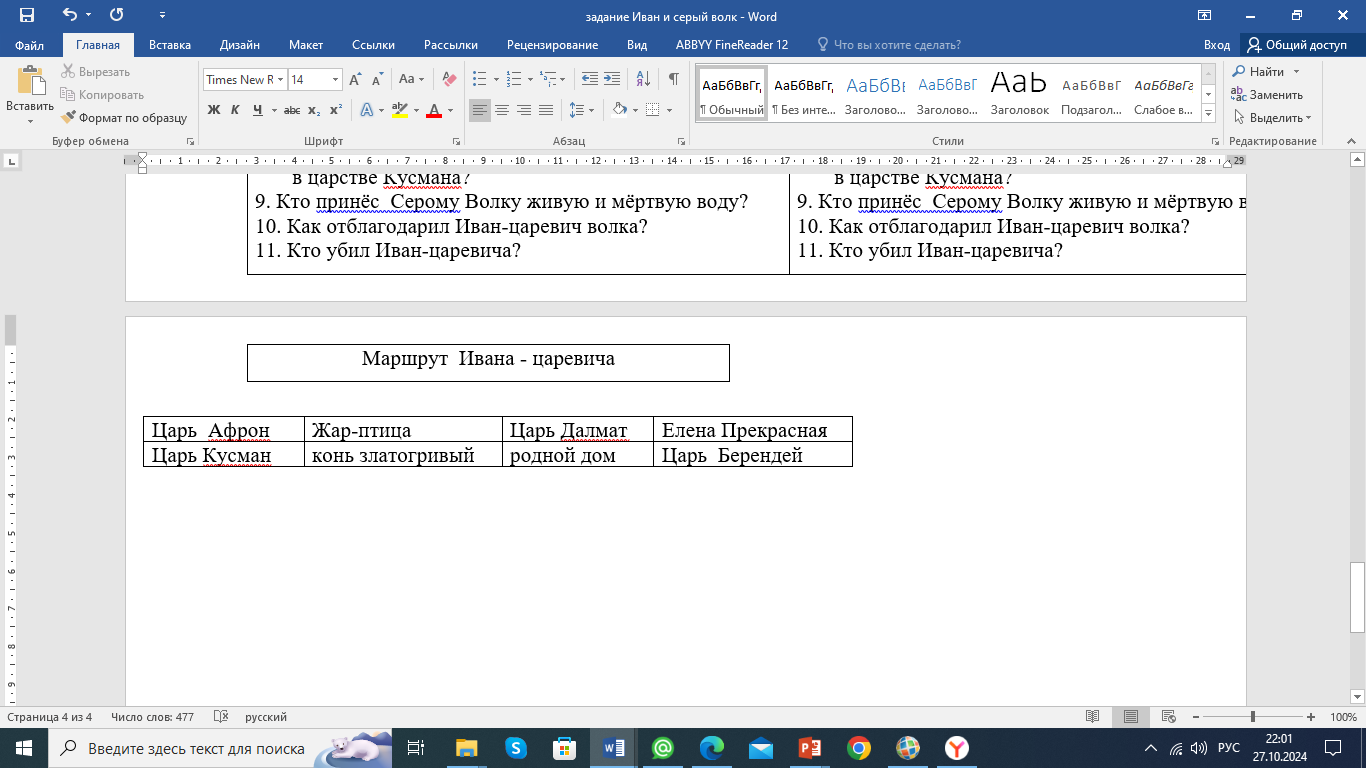

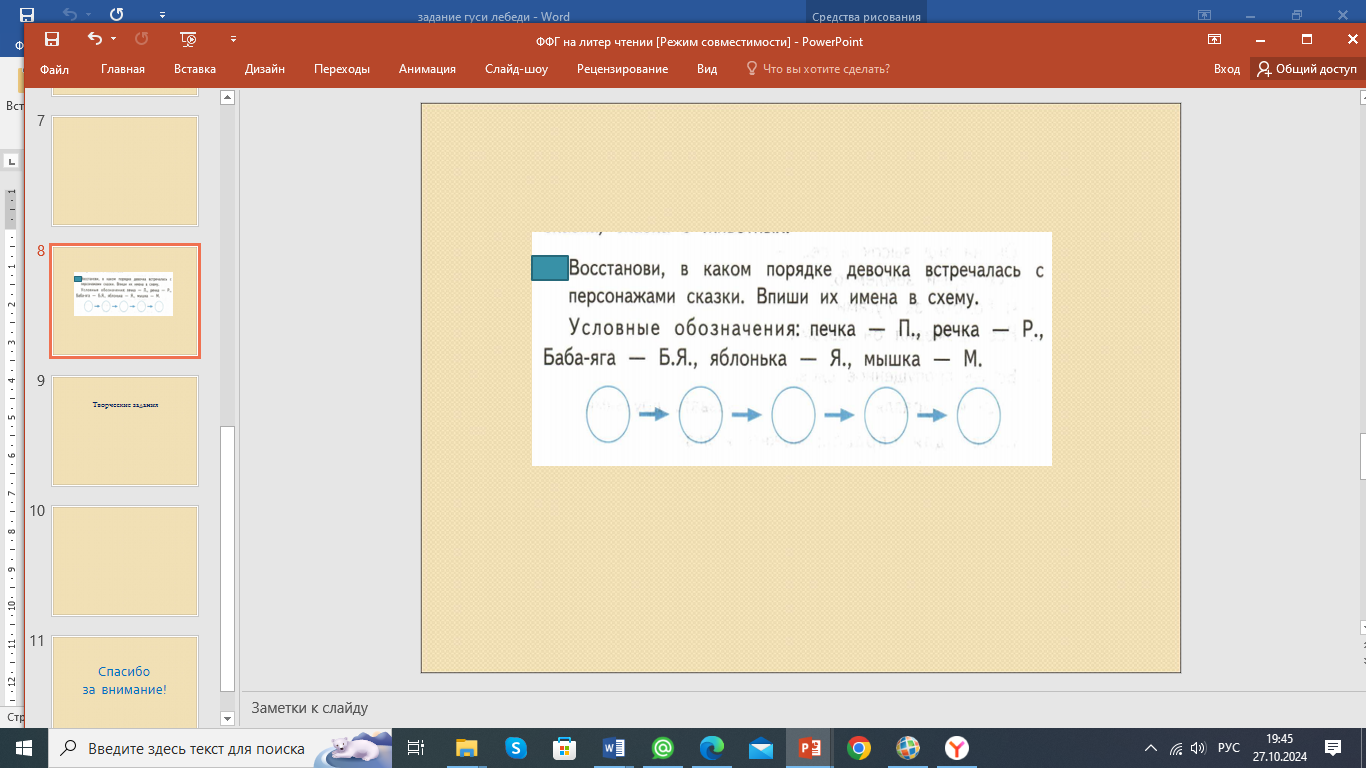

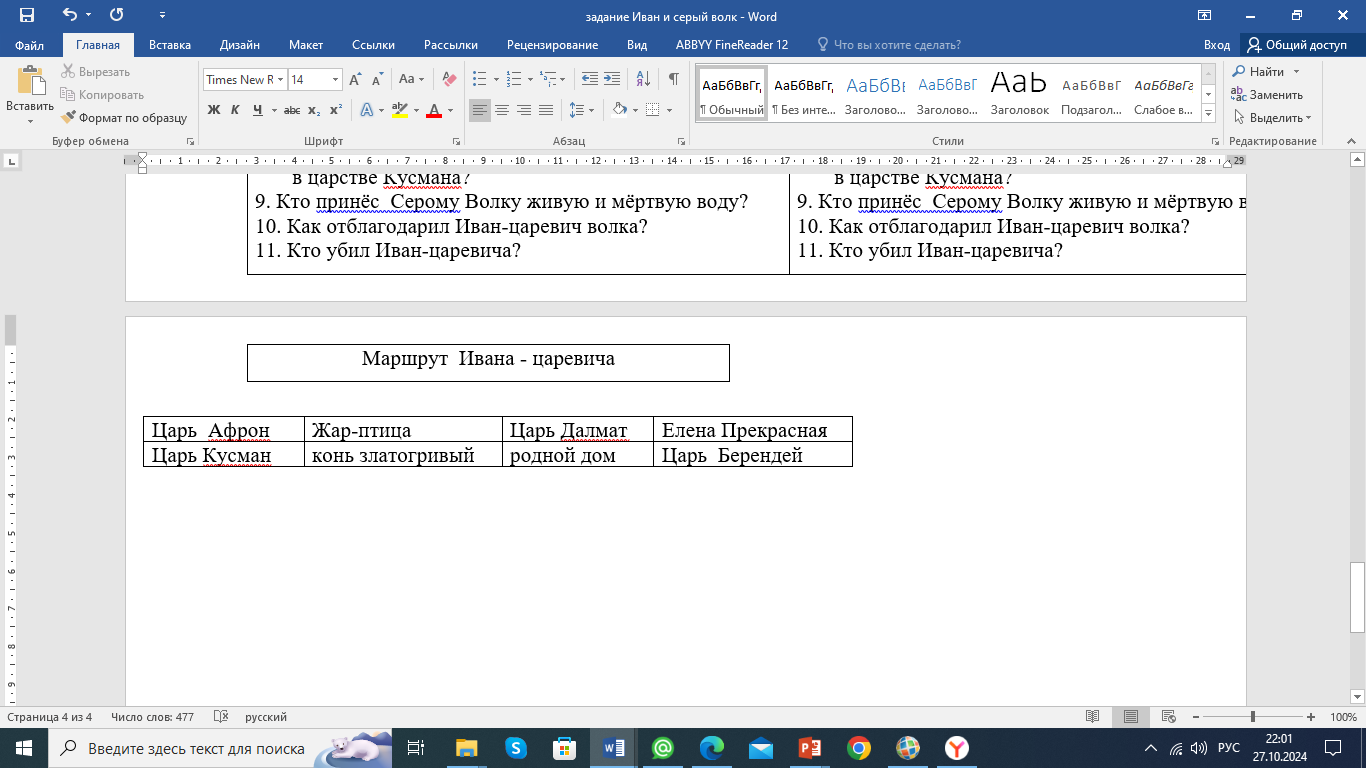

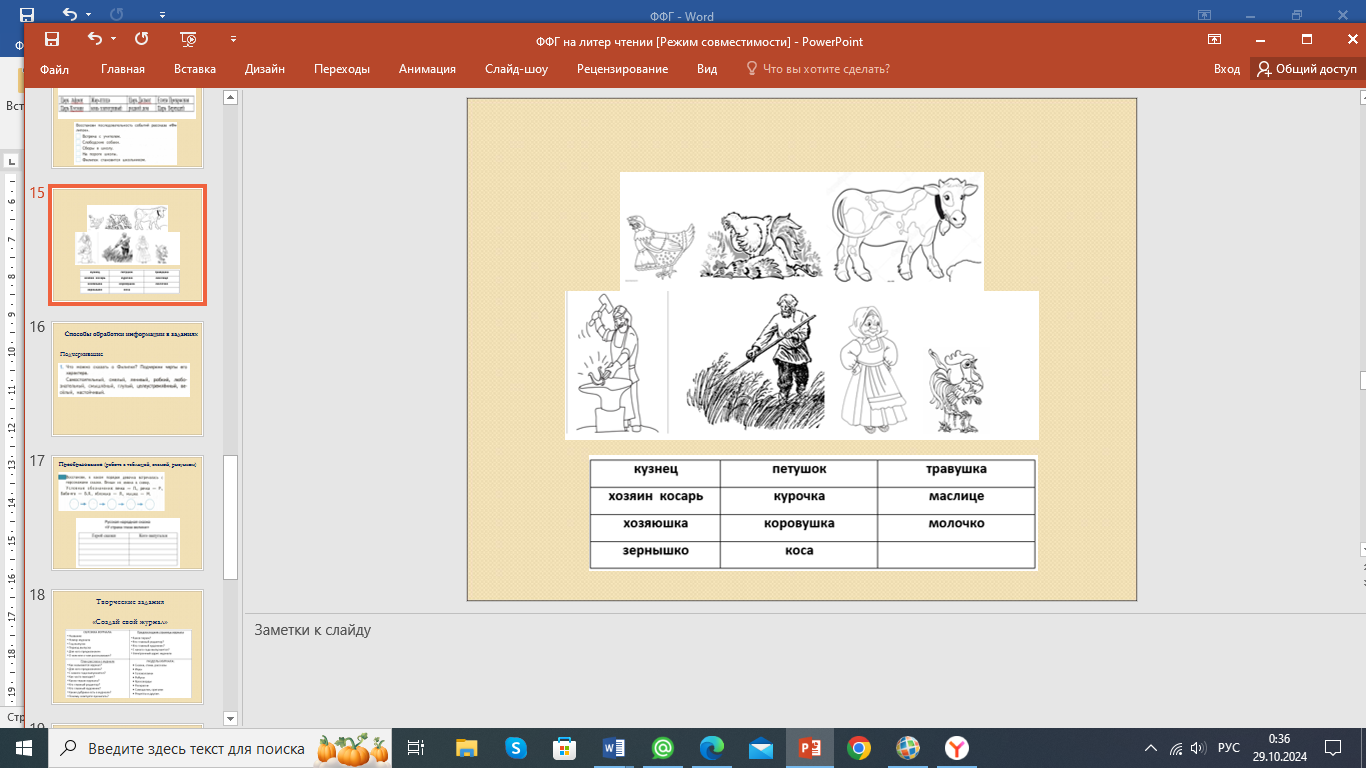

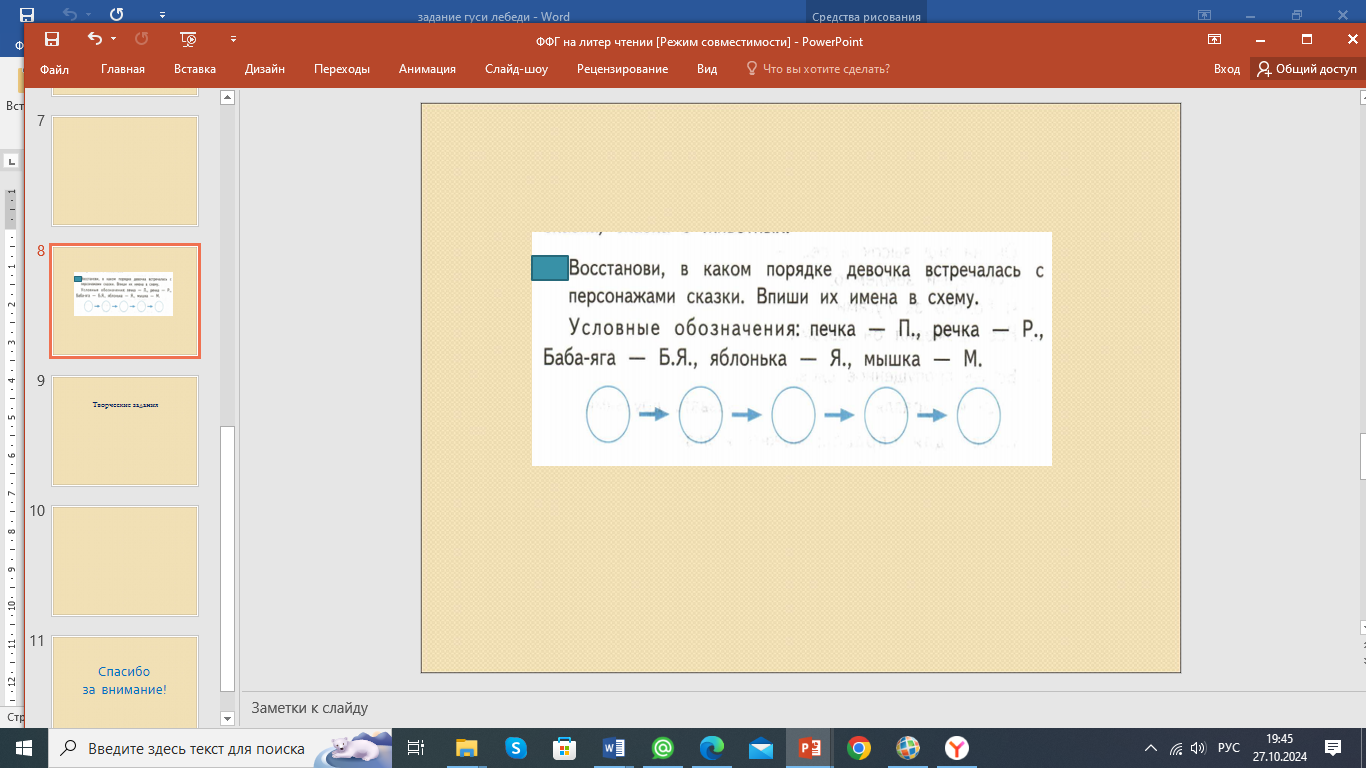

Прием «логическая цепочка» развивает мышление школьников, умение устанавливать последовательность событий, устанавливая причинно-следственные связи.

Составление логической цепочки с использованием иллюстративного и текстового материала позволяет развивать умение соотносить эти 2 вида информации.

Также следует сказать о способах обработки информации в заданиях

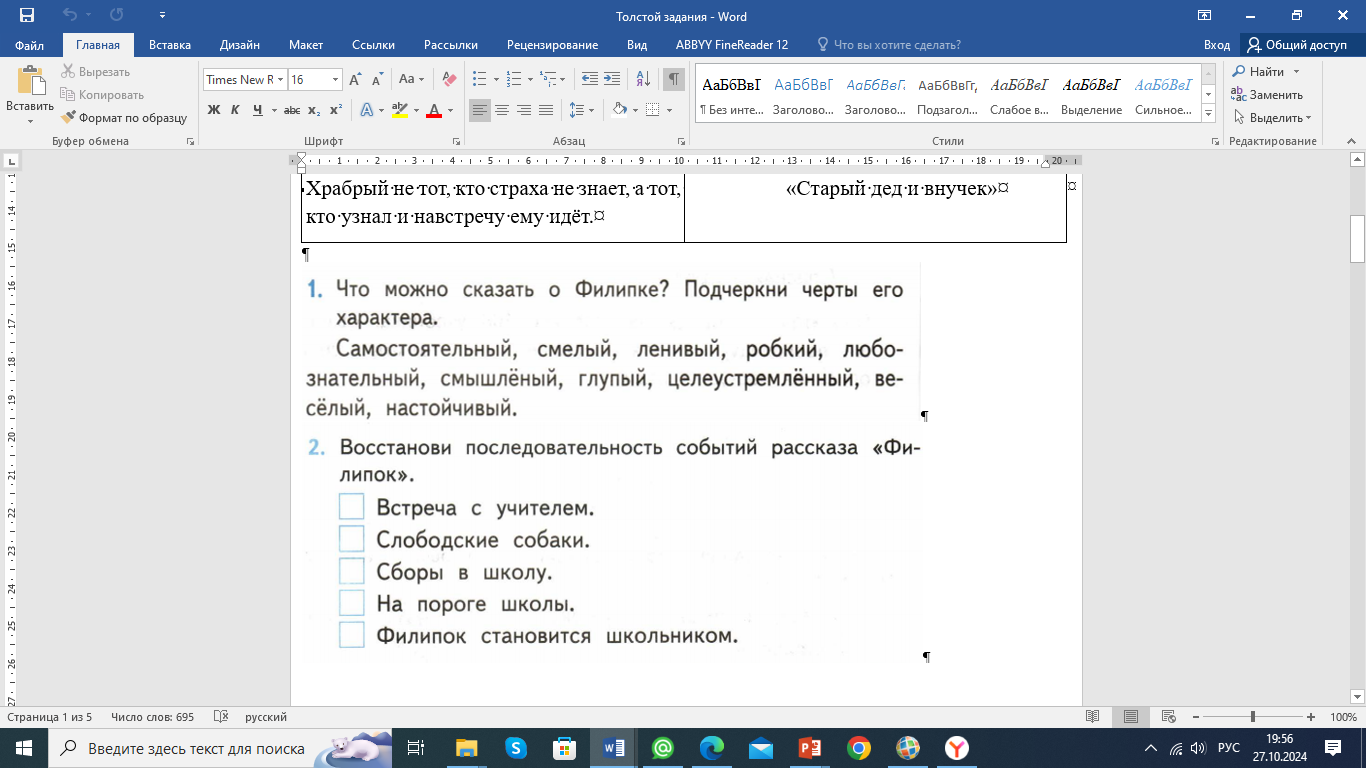

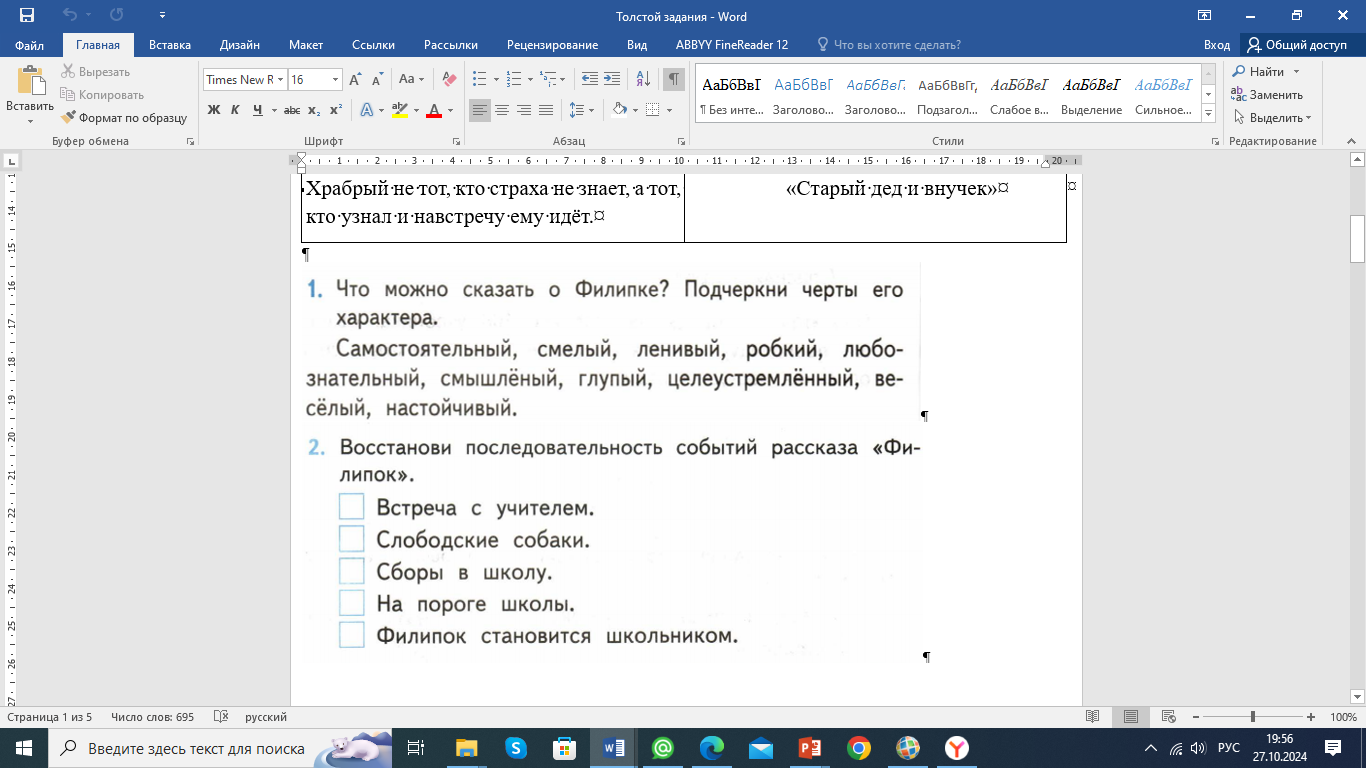

Подчеркивание, в данном случае нахождение личных качеств персонажа произведения.

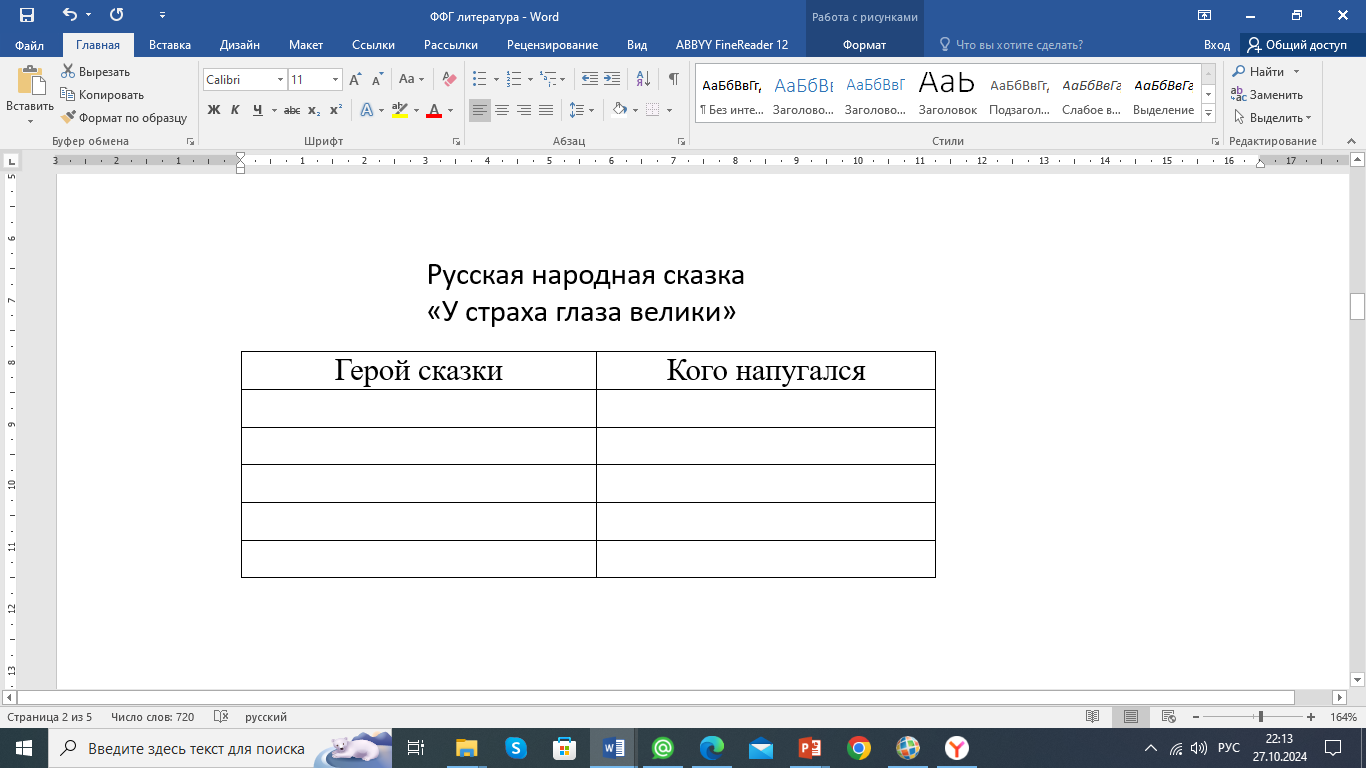

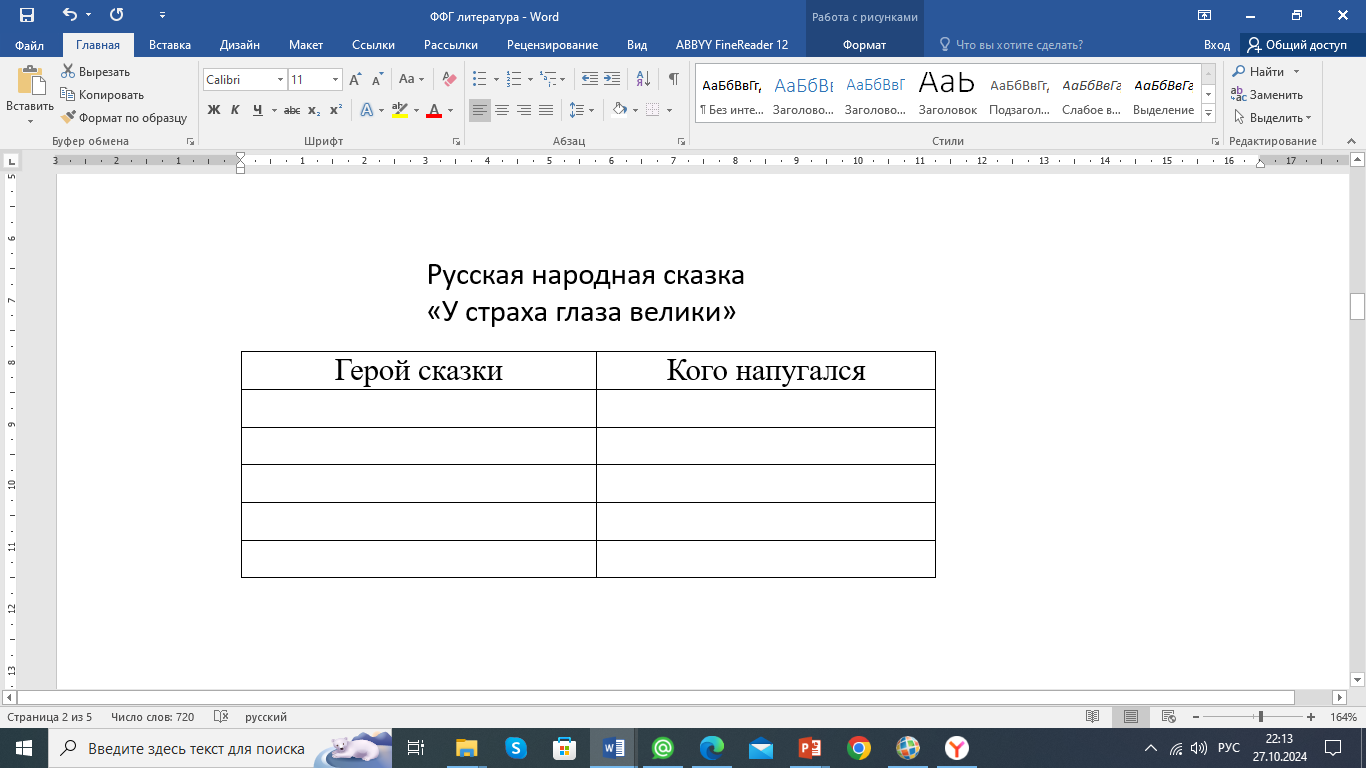

Преобразование (работа с таблицей, схемой, рисунком) позволяет научить школьников умению работать с информацией в разных формах.

Творческие задания учат школьников проявлять интерес, инициативу, креативность мышления.

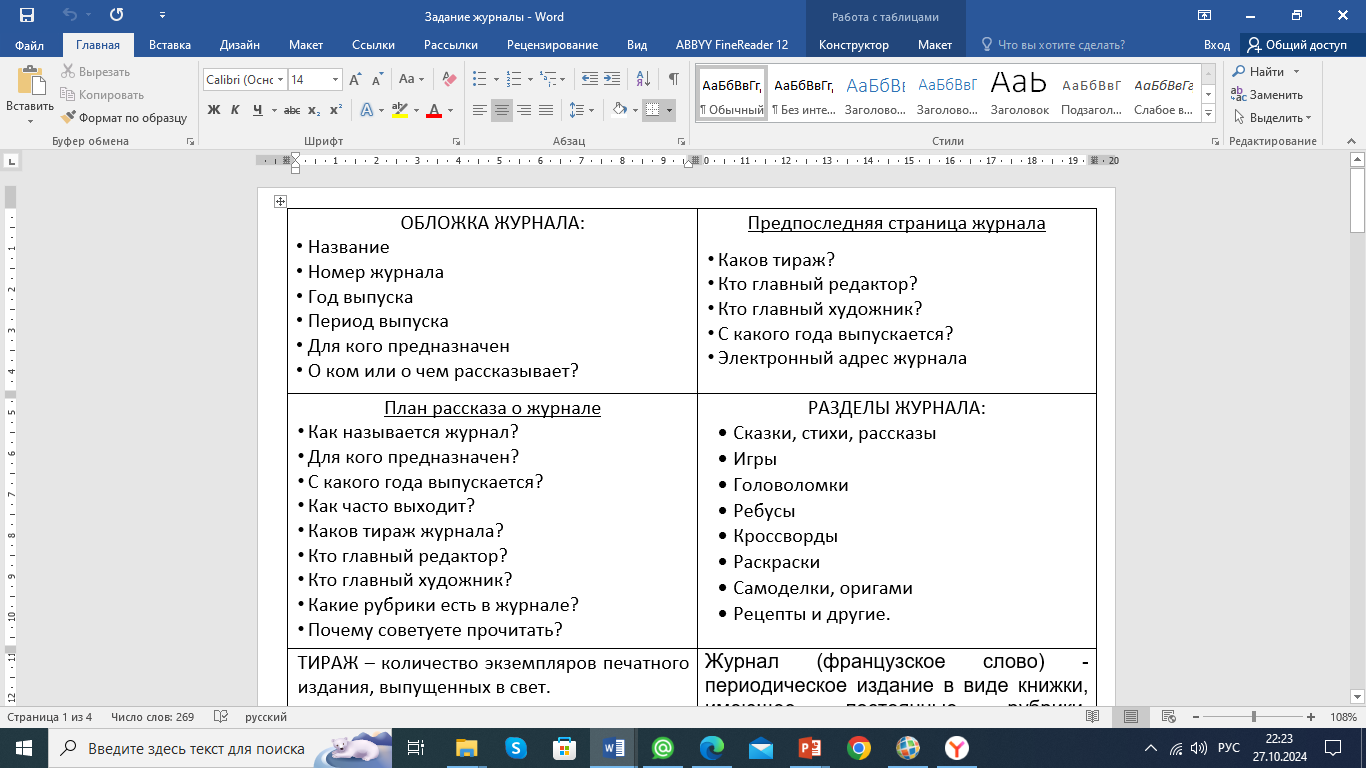

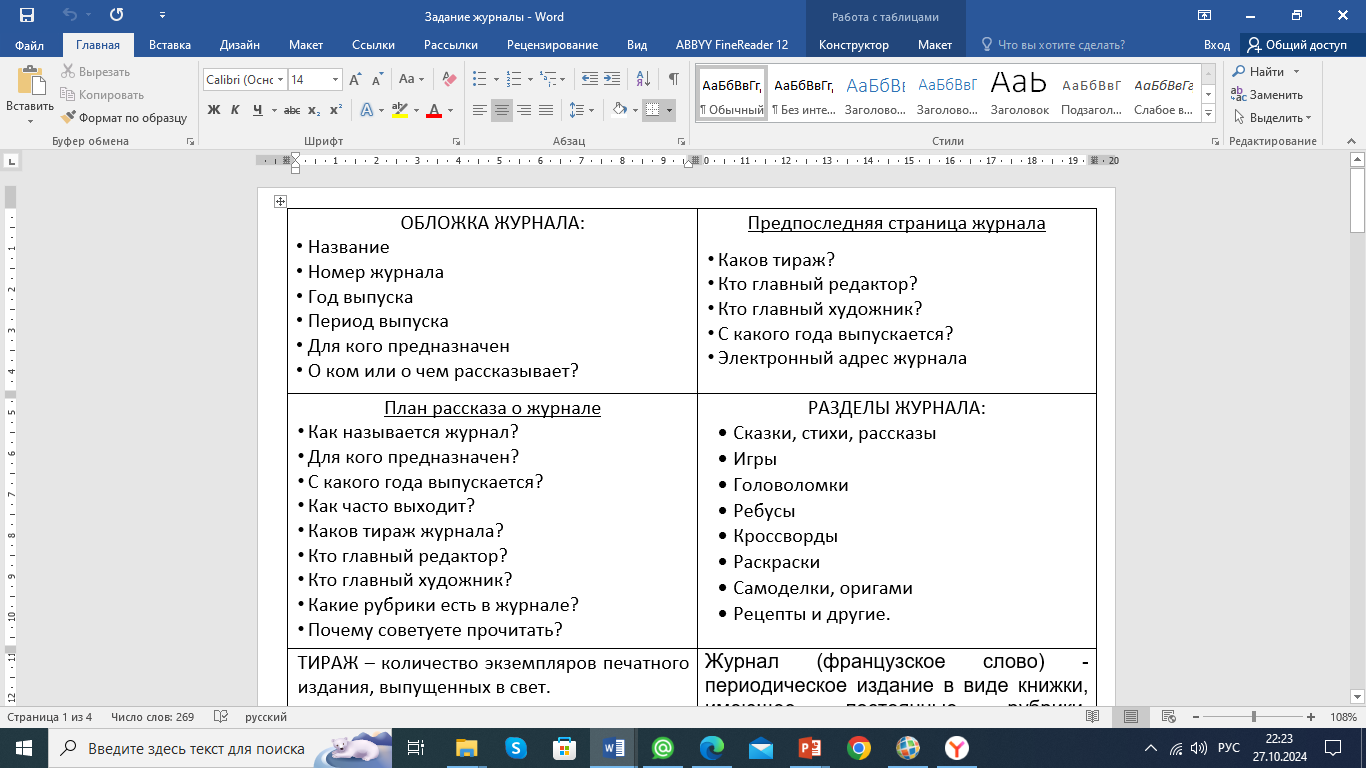

«Создай свой журнал». На основе рассматривания и изучения готовых журналов, а также опираясь на план, школьники учатся создавать свой продукт работы, проявляя свои интересы, активность, в процессе чего формируется умение самостоятельно работать и представлять результат своего труда.

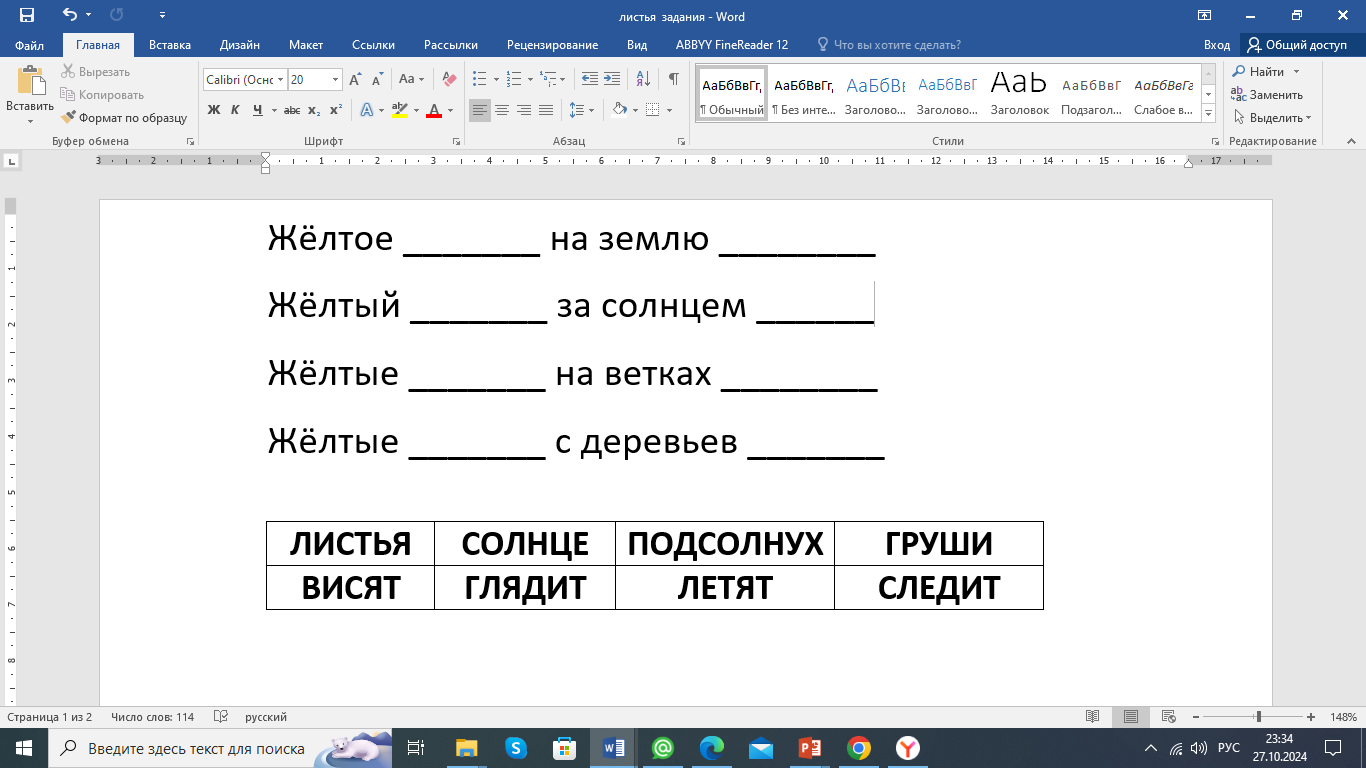

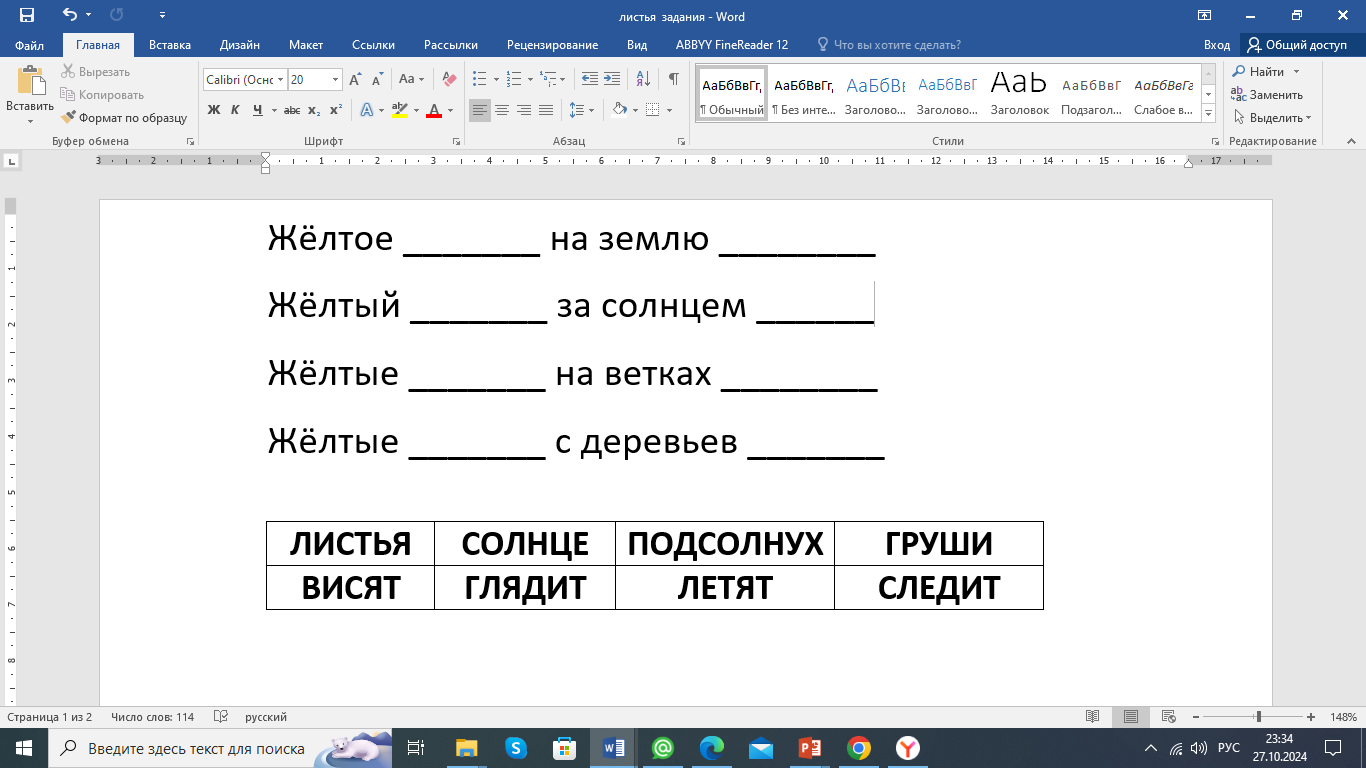

Сочини стихотворение ( сказку, рассказ).

В данном случае из предложенного списка слов надо составить стихотворение, учитывая смысл и сохраняя рифму, что способствует развитию творческих способностей обучающихся.

Работа с электронными образовательными ресурсами, позволяет школьникам формировать информационно-коммуникационные компетенции в образовательном пространстве. Причем интерактивные задания стараюсь создавать сама, а также использую подходящие образовательные платформы.

Работа с тестовыми заданиями формирует навык самостоятельной работы с информацией, представленной в печатной или электронной форме.

Таким образом, данные приемы, технология продуктивного чтения, используемые мною на уроках литературного чтения, позволяют формировать читательскую грамотность обучающихся, которая является базовым компонентом функциональной грамотности во взаимосвязи с коммуникативными, информационными, социальными интерактивными компонентами, что позволяет в дальнейшем применять данные знания и умения в социуме. Главное, необходимо проводить эту работу систематически.