УПРАЖНЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

«Найди опасное место». Учитель произносит слова, а дети должны хлопнуть в ладоши, как только услышат звук, которому при письме нельзя доверять. Дети объясняют, как нашли этот звук.

«Светофор». Ученики показывают красный сигнал светофора или зажигают красный огонек при письме, как только найдут опасное место.

«Зажги маячок». Проведение звукового анализа слова с составлением схемы, в которой обозначаются орфограммы.

Поиск орфограммы в тексте. В учебнике самый распространенный вид упражнения - «Вставьте пропущенную букву». В плане развития орфографической зоркости и формирования навыка грамотного письма этот способ малополезен. Ведь основная работа уже выполнена, т.е. место, где может быть допущена ошибка, найдено и подсказано. А ведь пишущему следует самому обнаруживать места орфограмм.

Упражнение поиска орфограмм в тексте более эффективно. Детям раздаются карточки с текстом, в котором следует выделить слова с заданной орфограммой и карточка-ключ, в которой нет текста, но вырезаны окошки на местах, соответствующих словам с орфограммами. При наложении ключа на текст орфограммы обнаруживаются.

Для работы по формированию орфографической зоркости на следующих этапах тексты составляются так, чтобы с ними можно было работать со случаями разных орфограмм. Для этого к одной карточке с текстом прилагается две - три карточки-ключа.

Письмо с проговариванием. Такой вид письма обеспечивает аккуратность, красивое письмо, практически полное отсутствие ошибок. Письмо с проговариванием объединяет весь класс, учит работать в определенном темпе. Вначале проговаривает учитель, затем сильные ученики, потом в работу включаются и средние, и слабые учащиеся. Проговаривание - своего рода предупреждение ошибок. И если ученик проговаривает слово с ошибкой, класс и учитель помогут предотвратить опасность, не дадут зафиксировать ошибку на письме.

Зрительный диктант. На доске записывается несколько слов или предложений. Текст выразительно читается, затем выделяются слова с орфограммой, объясняется их правописание, проводится орфографическое чтение. Затем, учащиеся «фотографируют» отдельные слова и стараются увидеть их внутренним зрением (закрыть глаза и постараться представить их). Текст на время закрывается, и дети еще раз проговаривают трудные слова. Класс настроен писать текст без ошибок. Попутно здесь оттачивается зрительная память. Если ученик сомневается в написании какого-либо слова, он может поставить точку на месте сомнительной буквы.

Диктант «Проверяю себя». Выполняя этот диктант, учащиеся могут спрашивать у учителя, как пишется то или иное слово. Достоинство такого вида диктанта в том, что дети учатся спрашивать и сомневаться, им дается возможность предупредить ошибки. Негативная сторона такого упражнения в том, что слабые ученики ничего не спрашивают и допускают большое количество ошибок. Поэтому нужно раньше вооружить учащихся знанием наиболее общих признаков орфограмм.

Какографические упражнения. Дается текст, «написанный Незнайкой», в котором допущены ошибки. Дети с большим энтузиазмом ищут ошибки. Этот вид работы приучает детей видеть место орфограммы и мотивирует необходимость исправления ошибки. А это и есть орфографическая зоркость.

«Напиши как можно больше слов на данную орфограмму». Два ученика на определенную орфограмму на память пишут слова. Кто из них больше слов напишет, тот побеждает.

Объяснительный диктант. Во время диктанта дети выделяют орфограмму или обозначают ее номер по памятке (см. Приложение 3).

«Секрет письма зеленой пастой». При изучении орфограммы дети отмечают ее зеленой пастой. Чем больше орфограмм изучается, тем чаще зеленый свет «зажигается» в тетрадках учеников. Применение этого приема способствует обострению орфографической зоркости.

Игра «Помоги слабому». Дети находят в слове звук в слабой позиции, помогают ему в выборе буквы, изменяя слово от слабой позиции звука к сильной. «От буквы-загадки к букве-отгадке - и все в порядке!»

«По следам орфограмм».

- Предлагается детям несколько слов с уже выделенными шрифтом орфограммами. Дети должны назвать орфограмму и подобрать несколько слов на это правило.

- Даны проверочные слова. Предлагается записать слова с орфограммами.

Диктант с постукиванием. Во время диктанта учитель постукивает по столу в тот момент, когда произносит слово с орфограммой. Постукивание заставляет ученика думать при письме и быть внимательным.

Диктант с обоснованием. Учитель диктует слова с орфограммой, ученик должен записать сначала проверочное слово, а затем то, которое диктует, т.е. должен обосновать орфограмму.

Выборочный диктант. Дети по заданию учителя отбирают для записи соответствующие заданию части текста. Такой вид диктанта ценен тем, что исключает возможность механической записи, позволяет давать насыщенный орфограммами материал, способствует лучшему восприятию и запоминанию слов.

Составление опорных схем. Записывается текст из нескольких предложений. При обсуждении орфограмм дети совместно составляют опорную схему. Например: «Весной птички поют песни». - Е, ЧК, О, И. После этого дети пишут под диктовку учителя намного грамотнее, т.к. запоминают нелегкие слова, фиксируют их в тетради, откладывают в памяти.

«Орфографическое лото». На небольших карточках выписаны слова на необходимую орфограмму по две пары: проверяемые и проверочные. Дети играют парами. Один ученик называет по карточке слово так, как оно слышится, второй должен назвать орфограмму и проверочное слово.

«Орфографическая зарядка». Проводится «орфографическая зарядка» в течение 5 минут. Материал для данного упражнения представляет собой набор заданий, состоящих из группы слов и словосочетаний.

1.Объяснить выделенные орфограммы.

Катюша, зуб, вершина, Дуся, зверь, белочка, альбом, дома.

2.Объясни пропущенные орфограммы.

Ч..гунок, лос.., ..учка, задач.., сне.., сн..пы, б..лет.

3.Найди в словах орфограммы, объясни их правописание.

Грибочки, трость, очки, ключ, арбуз, машина, трава.

4.Запиши слова под диктовку, обозначь орфограммы.

Билет, прачка, окуньки, моржи, Надя, наши, ищу, слоны, смешить, грибной.

5.Найди в словах ошибки и исправь их.

Ночька, биреза, белет, лет, ужы, трова, кричят, горох.

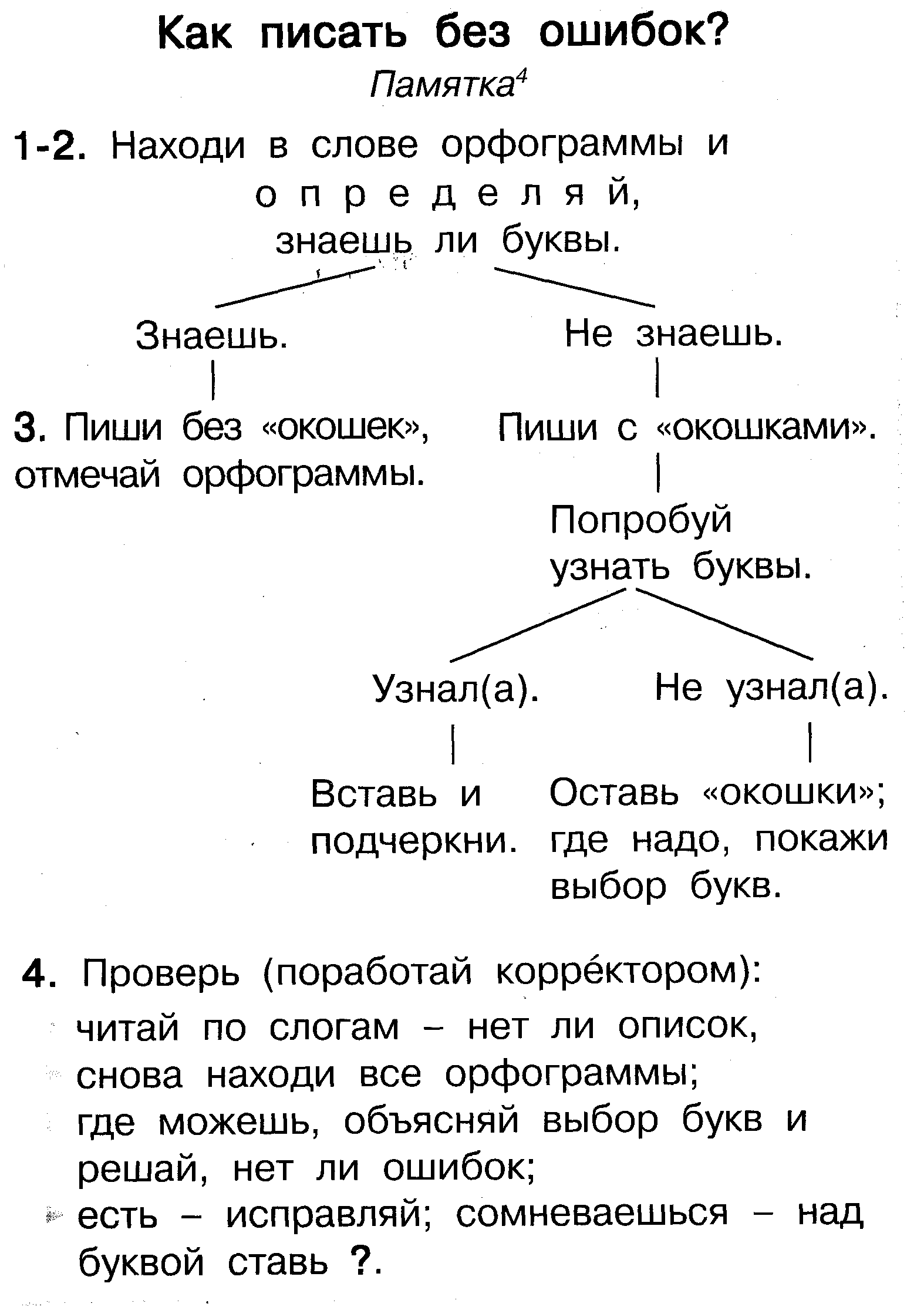

ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Письмо с «окошками» (с «дырками») в современных учебниках русского языка для начальных классов

Прием сознательного пропуска буквы последовательно применяется в нескольких современных учебниках русского языка: В.В. Репкина, Е.В. Восторговой; С.В. Ломакович, Л. И. Тимченко; М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко «К тайнам нашего языка». (В последнем из них консультантом выступает П.С. Жедек.)

В двух первых из названных учебников знакомство с орфограммами слабых позиций происходит во 2-м классе, при этом термины позиция, чередование, сильная и слабая позиция используются в работе с учащимися. В этих учебниках в том же классе довольно длительный период отводится на письмо с «дырками» (так уже давно назвали прием дети, обучавшиеся по учебнику В.В. Репкина), оставляемыми по объективному критерию – на месте всех орфограмм слабых позиций.

Рассмотрим тот вариант обучения письму с «окошками», который реализован в учебнике «К тайнам нашего языка» (программа «Гармония»).

Первая тема, которая готовит знакомство с приемом пропуска буквы, называется «Учимся записывать орфографические задачи»; она изучается во второй половине 1-й четверти 2-го класса. На уроке осмысливается сущность понятия орфограмма (место, где для обозначения определенного звука нужно выбирать букву), а также начинает использоваться выражение орфографическая задача, т.е. орфографический вопрос, на который надо ответить.

Необычным в записи орфографической задачи является, во-первых, отсутствие букв на месте всех орфограмм (они заменены точками как сигналами «опасности»), а во-вторых, показ тех букв, из которых нужно выбрать правильную, т.е. показ выбора букв. Сразу заметим, что «расшифровка» подобной искусственной записи – это выполняемое несколько раз специальное упражнение. (Самим ученикам создавать такие записи не придется.) Его назначение – помочь второклассникам понять, какие действия мы производим при осознанном письме. В записи отражены два действия: нахождение орфограммы и четкая постановка перед собой орфографической задачи. Третье действие – решение некоторых задач – дети осуществляют по ходу работы. (Описание того, как выполнять непривычные для учителя задания, как правило, всегда дается в сопровождающем учебник методическом пособии.)

Подчеркиваем: предъявление выбора букв (буквенной «дроби») над всеми «окошками» оправдано лишь кратковременно, пока дети осмысливают сущность орфографических проблем, но в дальнейшем показом «спорящих» букв не надо злоупотреблять, чтобы не препятствовать зрительному запоминанию облика слов. При наличии «окошек» выбор букв следует показывать в каком-то одном месте слова, и то только при опасении, что слово может оказаться непонятным.

Предлагаемый способ записи на первый взгляд кажется противоестественным. Действительно, зачем сначала пропускать буквы, а затем их вставлять?! Почему бы просто не списать текст?!

Но так выполняемая запись учит детей двум составляющим орфографического действия: а) постановке задачи и б) ее решению. Наличие текста перед глазами, с одной стороны, облегчает техническую сторону письма с «окошками», а с другой, обеспечивает возможность решить задачи пока основным из доступных способов – посмотреть буквы в книге. (Правда, для решения нескольких задач – в словах ж.л и ч.сто, в кличках животных – второклассники могут применить правила.)

В связи с оформлением записи заслуживает внимания одна деталь. Где показывать выбор букв: над строкой или прямо в строке? Внимательно перечитав приведенные выше формулировки, Вы найдете ответ на вопрос. Слово после решения орфографической задачи должно оказаться правильно написанным, а не восприниматься как запись с исправленной (зачеркнутой) ошибкой.

Описанная выше работа является подготовкой к началу практического использования приема пропуска буквы для «ухода» от орфографических ошибок.

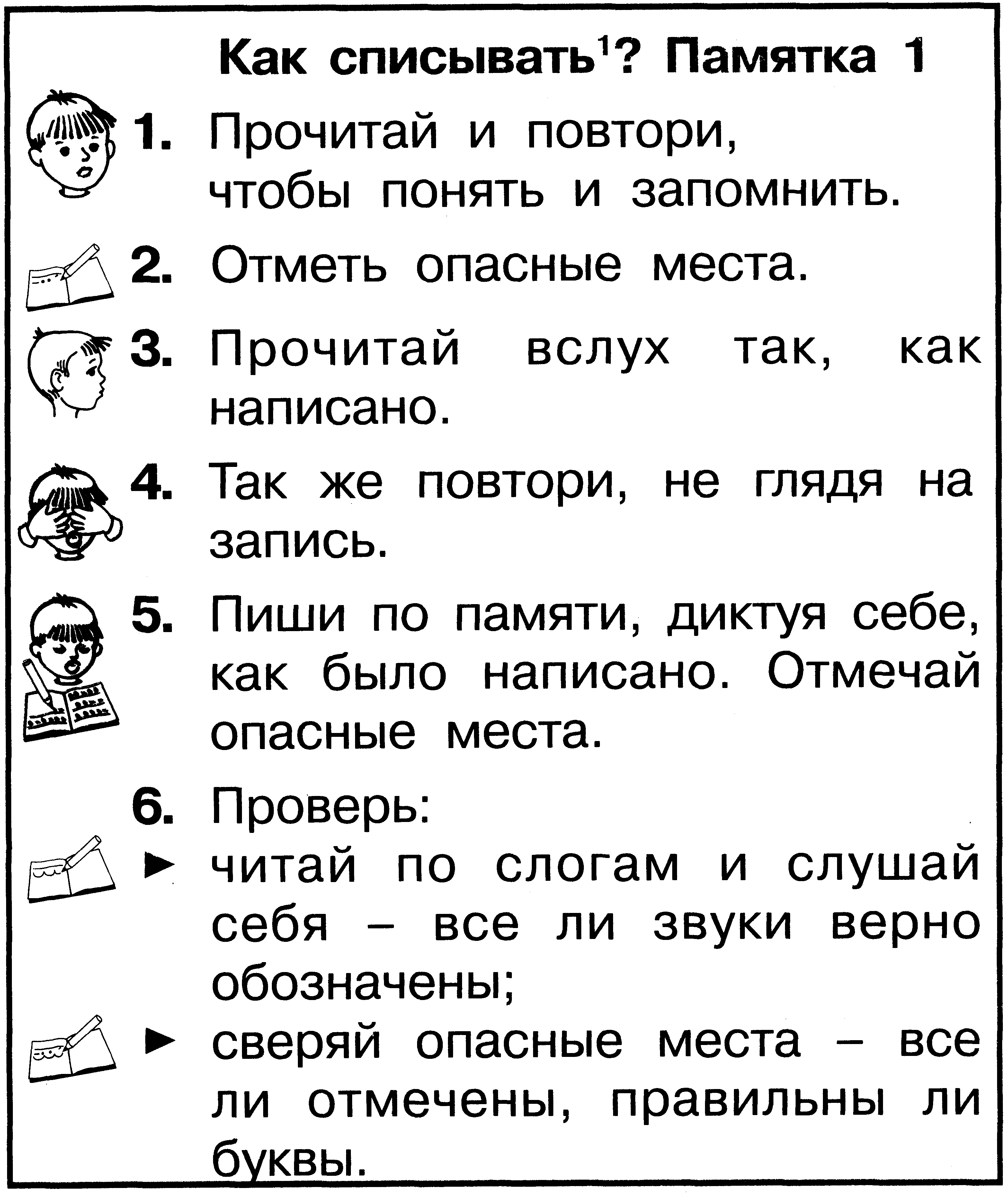

Сначала осуществляется этап, когда «окошки» оставляются на месте всех орфограмм. В учебнике «К тайнам нашего языка» этот этап небольшой, он занимает всего несколько уроков. Руководством к действию является памятка 3, которая используется лишь на этих нескольких уроках.

![]()

![]()

![]() В соответствии с этой памяткой учащиеся должны писать с пропуском даже тех орфограмм, на месте которых они знают букву или могут определить её с помощью известного правила или словаря. Только после записи с «окошком» школьники приступают к следующей операции: определению, знают они решение задачи или нет. Если знают, вписывают букву, желательно другим цветом; нет – оставляют пропуск. В учебнике напоминание о таком способе действий заключает в себе индекс 3 при словах задания: запиши3 и т. п.

В соответствии с этой памяткой учащиеся должны писать с пропуском даже тех орфограмм, на месте которых они знают букву или могут определить её с помощью известного правила или словаря. Только после записи с «окошком» школьники приступают к следующей операции: определению, знают они решение задачи или нет. Если знают, вписывают букву, желательно другим цветом; нет – оставляют пропуск. В учебнике напоминание о таком способе действий заключает в себе индекс 3 при словах задания: запиши3 и т. п.

На этом этапе начинается применение нового приема при письме под диктовку.

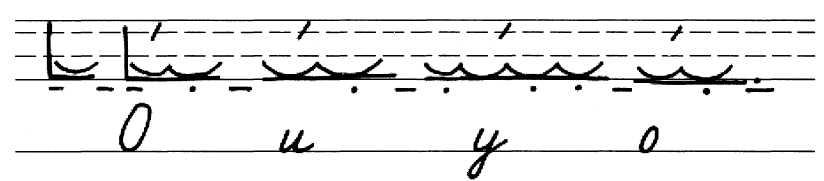

Порядок действий:

I. Подготовка к письму: 1) дети слушают орфоэпически произнесенное слово (короткое предложение); 2) повторяют его, выделяя слоги и определяя ударный; 3) под самодиктовку чертят слоговую модель, указывают ударение; 4) находят и показывают (чёрточкой или точкой), где при письме буквами будут орфограммы.

II. Запись: 5) глядя на модель, школьники диктуют себе и записывают с «окошками», ставя вместо буквы сигнал опасности (точку).

III. Решение отдельных задач: 6) ученики вписывают буквы, если могут применить правило или точно помнят написание (раньше смотрели в словаре, писали, читали); может быть, сейчас находят его в словаре.

IV. Проверка: 7) ведя карандашом по слогам, учащиеся прочитывают написанное, проверяя, нет ли неоправданных пропусков букв и других описок.

Примечание: Запись слова с «окошками» может дополняться показом вариантов букв. Эта операция нужна в двух случаях:

а) если ребенок будет смотреть слово в словаре (и то на первых порах),

б) если записывается собственная мысль, которая читающему может оказаться непонятной.

В ходе коллективной записи под диктовку выбор букв (какие буквы «спорят»), как уже говорилось, лучше обсуждать устно.

При выполнении работы особенно нужно следить за тем, чтобы учащиеся, во-первых, не забывали на месте пропуска орфограммы оставлять сигнал опасности, т.е. точку, а во-вторых, по слогам прочитывали слово после записи, осуществляя проверку, чтобы не допустить неоправданных пропусков букв.

И ещё одно замечание. В словах, написание которых желательно, чтобы ученики постепенно запоминали, можно предлагать потом (после орфографической диктовки, показа слова на доске, обращения к словарю), вставлять буквы ручкой другого цвета. Важно только, чтобы школьники не писали слова наугад.

Руководством к орфографическому действию становится памятка 4.

Предлагаемый в памятке 4 способ письма можно считать развитием идеи диктанта «Проверяю себя», когда-то предложенной методистом А.И. Кобызевым.

Конечно, использование письма с «окошками» требует от учителя учета индивидуальных особенностей детей. Ребята с завышенной самооценкой с большим трудом идут на такое письмо, а те, у кого самооценка занижена, пользуются им излишне. Становится заметной и третья категория учеников – хитрецы, которые начинают злоупотреблять приемом: зачем думать, если можно просто показать сомнение?!

Одна учительница в тетради такого хитреца написала: «Ты хотел меня перехитрить, не стал думать. Я этого не люблю, поэтому решила не проверять твою работу. Надеюсь, что такого больше не будет».

Знание класса, нацеленность на формирование личности ребенка, профессионализм – все это помогает сделать обучение безошибочному письму воспитывающим, личностно-ориентированным.

Введение в детскую речевую практику письма с «окошками» поддержано в учебнике «К тайнам нашего языка» такой мыслью: «На родном языке, на языке своей страны писать с ошибками стыдно! «Окошко» на месте орфограммы лучше ошибки!».

Орфографический самоконтроль – это умение контролировать ход орфографического действия, т.е. правильность следования алгоритму решения задачи письма, и оценивать полученный результат – выбранную букву – с точки зрения соответствия или несоответствия нормам орфографии.

Как показывает практика обучения, школьники очень часто просто не видят, не умеют обнаружить ошибку в написанном ими тексте. Причина, прежде всего, в том, что действие самоконтроля выполняется ими формально («Зачем проверять, если ошибки всё равно «прячутся» ?!), а рекомендация «Перечитайте, проверьте себя!» не наполнена для учеников конкретным содержанием.

Чтобы сделать самопроверку действенной и предупредить формализм при её проведении, необходимо с начала обучения сосредоточить внимание детей на двух ключевых моментах: а) что проверять, т.е. перечень орфограмм, подлежащих контролю на данном этапе обучения; б) как проверять, т.е. набор необходимых операций. Как видим, умение проверять написанное является комплексным. Не случайно в иерархии собственно орфографических умений оно стоит на последнем, четвёртом, месте.

Показателями сформированности орфографического самоконтроля являются: 1) способность выявить ошибку, 2) умение «по тому, что написано в тетради, диагностировать причину собственной ошибки, т.е. обнаружить те действия, которые не были совершены при написании текста».

Чтобы самоконтроль был эффективным и осознанным, необходимо обеспечить мотивацию его осуществления: если ты хочешь, чтобы твоя запись была понятна, нужно писать без ошибок и описок. Младших школьников необходимо приучать контролировать не только результат орфографического действия (написанное слово), но и ход его осуществления. О результатах самоконтроля по ходу письма сообщают «окошки» на месте пропущенных орфограмм