Муниципальная научно-практическая конференция

«Старт в науку»

Секция «Филология»

Тема исследовательской работы:

«Фразеологизмы»

Работу выполнила: Ганилова Анна, ученица 7 класса

Руководитель работы: Иванова Н.И., учитель русского языка и литературы

Содержание стр.

1. Введение 3-4

2.Основная часть 5-9

3. Заключение 10

4. Приложение 11-

Введение

Меня заинтересовала эта тема. Я решила больше узнать об устойчивых сочетаниях, их значении, происхождении, появлении в русском языке. Решила исследовать фразеологизмы и попытаться понять, насколько часто встречаются они в речи, что они обозначают. Исходя из этого, у меня возникли вопросы: «Все ли ребята знают, что такое фразеологизмы? Существует ли фразеологизмы, которые употребляется чаще других? Знают ли ребята нашего класса значение фразеологизмов? Мне стало интересно, и я решила узнать как можно больше о фразеологизмах, проведя определённую поисковую работу.

Актуальность темы обусловлена тем, что в повседневной жизни, сталкиваясь с фразеологизмами, многие люди даже не замечают этого. Они не умеют правильно употреблять фразеологизмы в речи, потому что не знают их значений. Перед выпускниками 9,11 классов при сдаче ОГЭ, ЭГЭ ставится задача: знать и понимать значение идиом, уметь употреблять фразеологизмы в речи.

Цель моей работы: составить тематические буклеты и оформить папку «Узнай фразеологизм»

Объект исследования: устная речь и материалы анкетирования учителей, учащихся.

Предмет исследования: фразеологизмы.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

произвести поиск необходимой языковой информации о фразеологизмах;

выяснить источники происхождения фразеологизмов;

познакомиться с фразеологическими словарями русского языка;

составить тематические буклеты и оформить папку «Узнай фразеологизм»

Гипотеза: я предполагаю, что фразеологизмы украшают нашу речь, делают её выразительной и яркой.

Методы исследования:

Проверка гипотезы: собрав информацию о фразеологизмах, проведя исследования и наблюдения, я составила тематические буклеты и оформила папку «Узнай фразеологизм» На мой взгляд, данный материал помогает изучить не только русский язык, но историю, традиции, обычаи русского и других народов.

Основная часть

Что такое «фразеологизмы»?

Чтобы ответить на этот вопрос, я рассмотрели несколько источников: словари, энциклопедии, Интернет - порталы.

Словарь С.И.Ожегова дает следующее определение: «Фразеологизм – устойчивое выражение с самостоятельным значением».

Вот какое определение дано в «Гуманитарном словаре» (2002г.)

Фразеологизм (фразеологическая единица, фразеологический оборот) — устойчивое словосочетание, имеющее определенное лексическое значение, постоянный компонентный состав и наличие грамматических категорий.

В «Большой Советской Энциклопедии» (1969-1978 г) есть следующее определение этого понятия:

Фразеологизм- фразеологическая единица, устойчивое сочетание слов, которое характеризуется постоянным лексическим составом, грамматическим строением и известным носителям данного языка значением (в большинстве случаев – переносно-образным), не выводимым из значения составляющих Ф. компонентов. Это значение воспроизводится в речи в соответствии с исторически сложившимися нормами употребления.

А вот на портале razumniki.ru я нашла следующее определение:

Фразеологизмами называют устойчивые сочетания слов, обороты речи типа: «бить баклуши», «повесить нос», «задать головомойку»... Оборот речи, который называют фразеологизмом, неделим по смыслу, то есть его значение не складывается из значений составляющих его слов. Он работает только как единое целое, лексическая единица.

Фразеологизмы – это крылатые выражения, не имеющие автора.

Значение фразеологизмов состоит в том, чтобы придать эмоциональную окраску выражению, усилить его смысл.

Таким образом, я выяснила, что фразеологизмы – это устойчивые сочетания, образующие смысловое единство и выполняющие функцию отдельного слова. Слова, составляющие фразеологизм, все вместе значат совсем не то, что они же значат по отдельности. В свободных словосочетаниях одно слово можно заменить другим, если оно подходит по смыслу (например: ем яблоко, ем конфету, учу уроки, сделал уроки). Фразеологизмы такой замены не допускают. Никому не придет в голову вместо «кот наплакал» сказать «кошка наплакала», вместо «раскинуть умом» - «разбросить умом» или «раскинуть головой».

История фразеологизмов

Все фразеологизмы русского языка по происхождению можно разделить на две группы: 1) русского происхождения; 2) заимствованные из других языков.

Целый ряд русских фразеологизмов связан с бытом, обычаями, традициями и верованиями древних славян. Ярким примером таких фразеологизмов являются следующие устойчивые сочетания: за пояс заткнуть, где раки зимуют, калачом не заманишь.

Устное народное творчество также является одним из источников появления фразеологизмов. Вот примеры фразеологизмов из русских народных сказок: битый небитого везет, Кащей Бессмертный. Существуют устойчивые выражения, образованные от пословиц: гоняться за двумя зайцами – от пословицы «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь»; без царя в голове («несерьезный человек») от пословицы: «Свой ум - царь в голове».

Происхождение некоторых фразеологизмов связано с русскими древними ремеслами. Так, например, от столяров ведут начало фразеологизмы: без сучка, без задоринки, снять стружку. От сапожников -два сапога пара, сделаны на одну колодку.

Достаточно много фразеологизмов пришло к нам из басен И.А.Крылова. Вот некоторые из них: слона-то я и не приметил (И. Крылов) - «не заметить главного»; мартышкин труд (И. Крылов) - «напрасный, суетливый труд»;

В русской фразеологии есть немалое количество фразеологизмов, которые пришли к нам из других языков. В основном, это выражения, связанные с греческой мифологией: например выражение авгиевы конюшни, имеющее значение «запущенное помещение или трудно устранимый беспорядок», связано с мифом о Геракле, который очистил огромные конюшни царя Авгия.

Таким образом, рассмотрев пути происхождения устойчивых выражений, мы пришли к следующим выводам:

-фразеологизмы издавна использовались в речи людей;

- происхождение фразеологизмов связано с традициями, обычаями, ремеслами русских людей;

-многие фразеологизмы пришли в нашу речь из устного народного творчества, литературных произведений, греческой мифологии.

С конца 18 века они объяснялись в специальных сборниках и толковых словарях под различными названиями (крылатые выражения, афоризмы,

идиомы, пословицы и поговорки).

М. В. Ломоносов называл устойчивые сочетания « российскими пословиями», «фразесами», «идиотизмами» предлагая включить их в словарь.

Результаты анкетирования на тему «Фразеологизмы в нашей речи»

После изучения теоретической части, было очень интересно узнать знакомо ли ученикам нашей школы, родителям понятие «фразеологизм», какие фразеологизмы они знают, используют ли их в речи. Мною были разработаны анкеты для учащихся школы и родителей (см. Приложение1).

В анкетировании приняли участие 10 учащихся и 5 родителей учащихся.

На вопрос: «Знаете ли вы, что такое фразеологизмы?»

ответили: -«да» - 7 уч-ся (53%);

-«нет» - 8 уч-ся (47%).

Диаграмма 1

![]()

На вопрос: «Где чаще всего встречаются фразеологизмы?»

Приведите примеры фразеологизмов, ответили:

Взрослые: в сказках, в пословицах;

Дети: в прозе, баснях

Все привели примеры: клевать носом, бить баклуши, разбиться в лепёшку, зарубить на носу

На вопрос: Откуда пришли фразеологизмы?

Взрослые: большинство не знают; из Библии, мифов;

Дети: большинство не знают, из Древней Руси

Объяснили значения следующих выражений:

Диаграмма 2

Синий-неверно, красный –верно

На вопрос: «Используете ли вы фразеологизмы в своей речи» ответили: -«да» - 8 уч-ся (53%);

-«нет» - 3 уч-ся (20%).

«редко»-4 уч-ся(27%)

Диаграмма 3

![]()

Таким образом, я выяснила, что большинство участников анкетирования (53%) знают фразеологизмы и используют их в своей речи (53%) (см. (см. Диаграмму 1).

В то же время анкетирование показало, что есть ребята, которым не знакомо понятие «фразеологизм», часть учеников не могут их назвать или знают очень мало устойчивых сочетаний слов и, как следствие, не используют их в речи. (диаграмма 2, 3)

Заключение

Рассмотрев данную тему и изучив соответствующую литературу, я:

Выяснила, что такое фразеологизмы.

Узнала, откуда в русском языке появились фразеологизмы.

Выяснила значение некоторых устойчивых сочетаний слов.

Узнала, употребляют ли фразеологизмы в своей речи учащиеся нашей школы и их родители.

Собрала материал и изготовила тематические буклеты (приложение 2, 3) оформила папку «Узнай фразеологизм» (см. Приложение 4)

Роль фразеологизмов в русском языке велика. Зачастую они выражают мудрые изречения людей, ставшие устойчивыми словосочетаниями. Каждый фразеологизм - это краткое выражение длинной человеческой мысли. Так же можно отметить, что фразеологизм - это частица жизни наших предков, ведь именно они впервые употребляли их, значит, это часть нашей истории. В большей степени, конечно, истории русского языка. Красивая правильная речь — несомненное достоинство, как взрослых, так и детей. Человек, знающий фразеологию родного языка, умеющий ею пользоваться, обычно легко излагает мысли, за словом в карман не лезет.

Приложение 1

Вопросы для проведения анкетирования:

Знаете ли вы что такое фразеологизм?

Используете ли вы фразеологизмы в своей речи ?

Где чаще всего встречаются фразеологизмы?

Приведите примеры фразеологизмов.

Откуда пришли к нам фразеологизмы?

Объясните значение фразеологизмов.

Приложение тематические буклеты 2, 3.

«Фразеологизмы, пришедшие в нашу речь из мифологии».

«Фразеологизмы с названиями животных»

Приложение 4

Материал для создания папки

«УЗНАЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ»

В папке будут представлены картинки фразеологизмов, а на обратной стороне листа - материал о том, что означает данный фразеологизм.

Как курица лапой – писать или рисовать неразборчиво, непонятно и некрасиво. Если пронаблюдать за курами и за тем, какие следы лапками они оставляют на земле, то можно заметить, что они складываются в замысловатые узоры. «После четырёх лет художественной школы я по-прежнему рисую как курица лапой».

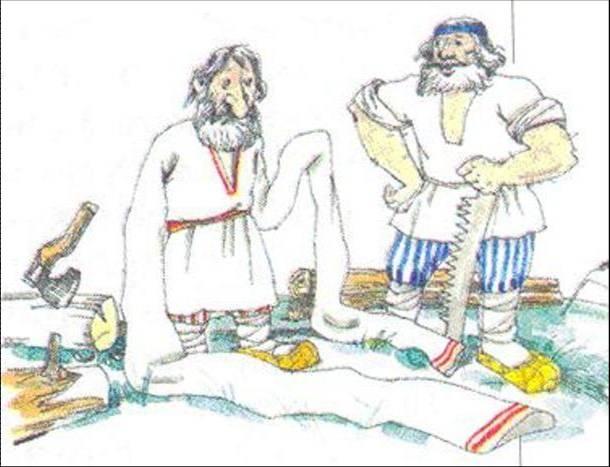

Работать спустя рукава небрежное, безответственное отношение к труду, желание сделать всё тяп-ляп, неаккуратно, с ленцой, то есть «спустя рукава». Небрежные, ленивые люди спустя рукава читают, пишут, учатся, относятся к своим обязанностям, шьют, строят, руководят - словом, выполняют любую работу.

Белая ворона

Начнем с очевидного. Вороны обычно черные, иногда черные с серым, но ни в коем случае не белые. Альбиносы – это вообще редко встречающееся явление. Отсюда белая ворона (значение фразеологизма см. далее) – это объект, сильно выделяющийся из общего ряда. Это не просто количественное отличие, а природная внутренняя черта чего-то, что создает совершенно иное представление о положении вещей. Туманная формулировка. Примеры помогут нам ее прояснить.

Кот в мешке означает приобрести что-то за глаза, не зная ничего о недостатках или достоинствах покупки.

Зарубить на носу запомнить крепко-накрепко, раз и навсегда.

Многим представляется, что сказано это не без жестокости: не очень-то приятно, если тебе предлагают сделать зарубку на собственном лице. Напрасный страх. Слово нос тут вовсе не означает орган обоняния, а всего лишь памятную дощечку, бирку для записей. В древности неграмотные люди всегда носили с собой такие дощечки и на них зарубками, резами делали всевозможные заметки. Эти бирочки и называли носами.

Крокодиловы слёзы

С древнейших времен у многих народов существует поверье, что крокодил плачет, когда поедает свою жертву. И создается впечатление, что он плачет от жалости к тому, кого сейчас поедает. Поскольку «этого не может быть, потому, что не может быть никогда», то выражение крокодиловы слёзы (или лить крокодиловы слёзы) в переносном смысле означает лицемерно выказывать сожаление своей жертве, лицемерно переживать, выказывать притворное соболезнование.

На самом деле у крокодила под глазами расположены железы, через которые из организма выводятся излишки соли, что внешне очень напоминает слёзы. Кстати, наши человеческие слёзы тоже частично выполняют функцию вывода солей – попробуйте ваши слёзы на язык – они солёные.

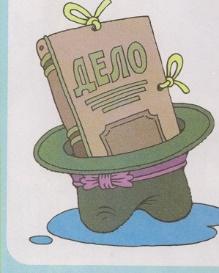

Дело в шляпе

Несколько столетий назад, когда почты в теперешнем ее виде не существовало, все сообщения доставлялись гонцами на лошадях. По проезжим дорогам бродило тогда немало разбойников, и сумка с пакетом могла привлечь внимание грабителей. Поэтому важные бумаги, или, как их раньше называли, дела, зашивали под подкладку шляпы или шапки. Отсюда и возникло выражение — «дело в шляпе».

Данный фразеологизм означает то, что все хорошо, все в порядке. Об успешном завершении, исходе чего-либо

Держать быка за рога

Выполнять какое-то дело твердо, решительно и последовательно.

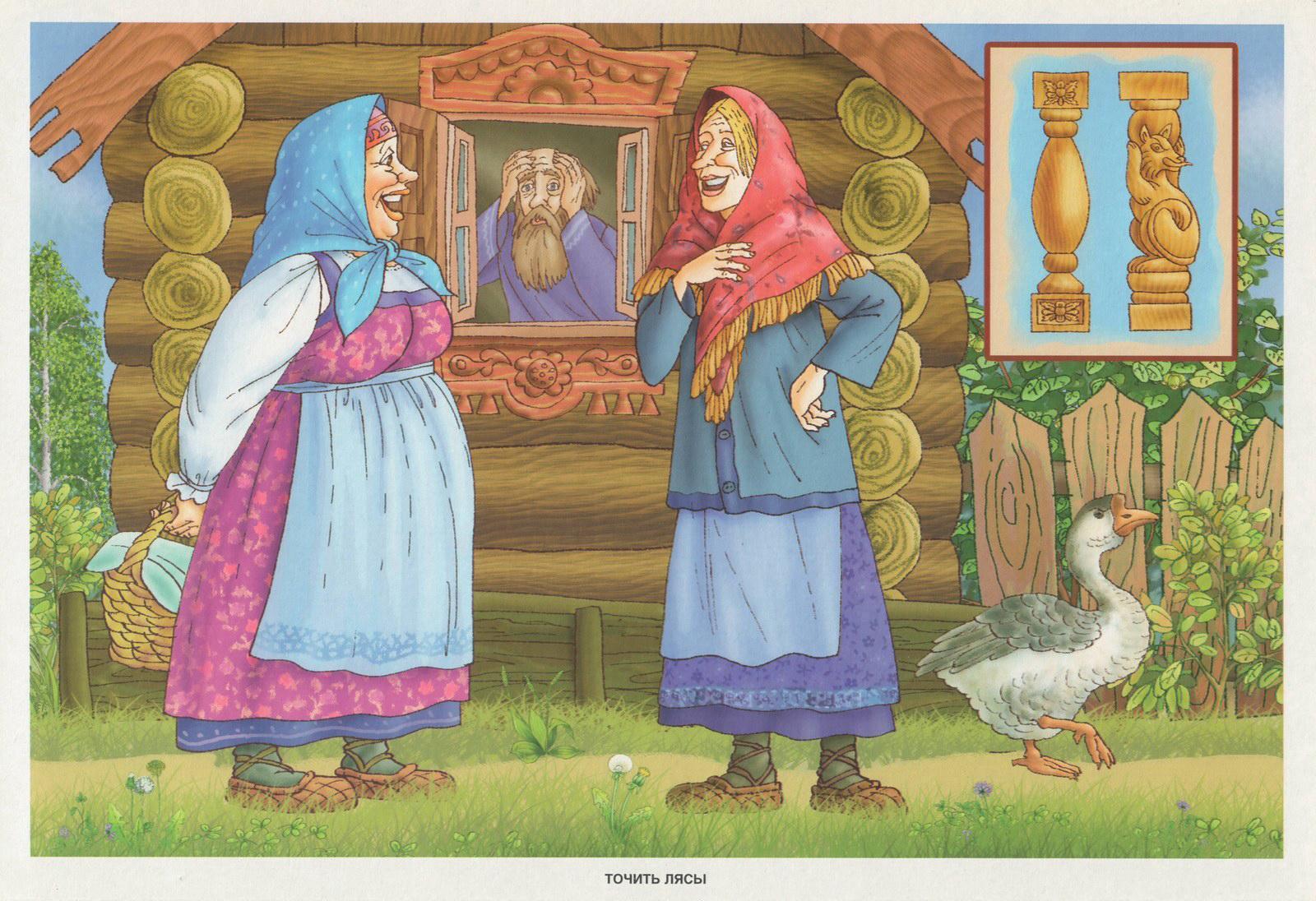

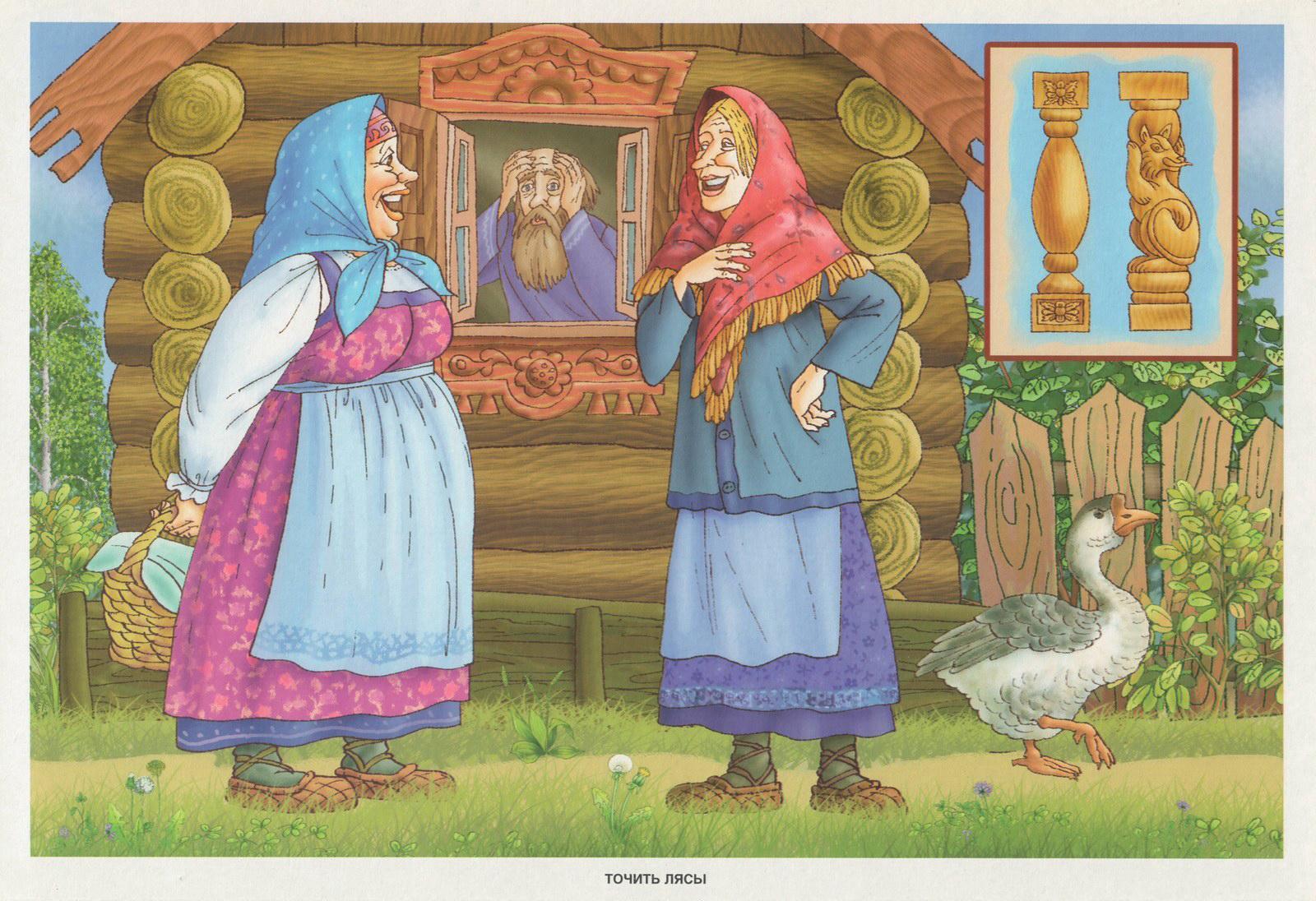

Точить лясы

На Волге издавна славились семеновские балясники. Из осиновых плах выделывали они фигурные балясины для украшения перил, балконных поручней, оконных рам.

Работа эта считалась сравнительно легкой и несерьезной: это вам не дом ставить.

Балясники точили балясы (или лясы) и пели, вели бойкий шутливый разговор.

Фразеологизм «точить лясы» означает: разговаривать, болтать.

Лезть на рожон

В Древней Руси рожон — «заостренный с одного конца кол, шест, рогатина». Смельчаки-охотники шли на медведя с выставленным перед собой колом. Напоровшись на рожон, зверь погибал.

Отсюда появилась поговорка лезть на рожон. Смысл её: «нарываться» по своей воле на крупные неприятности».

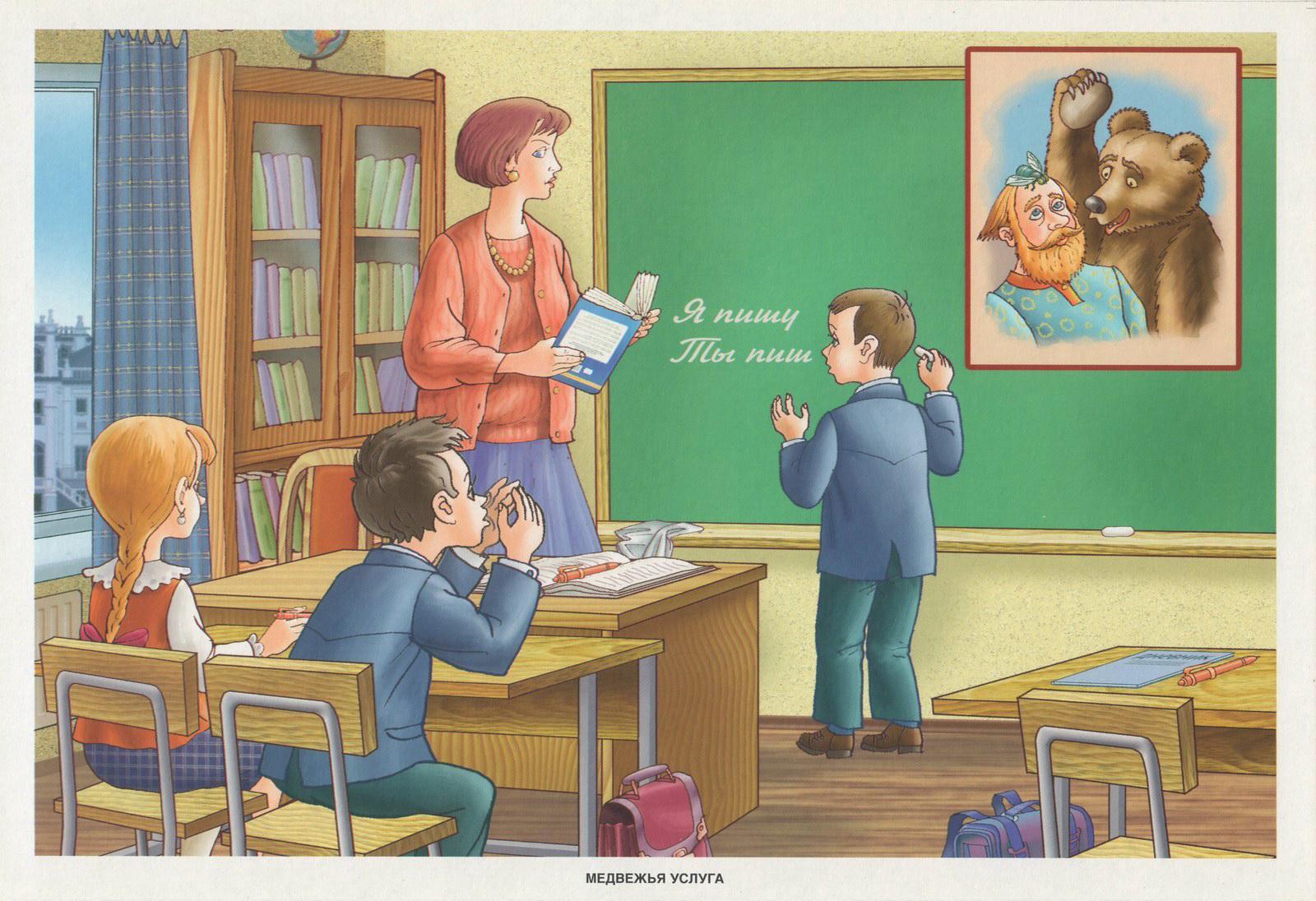

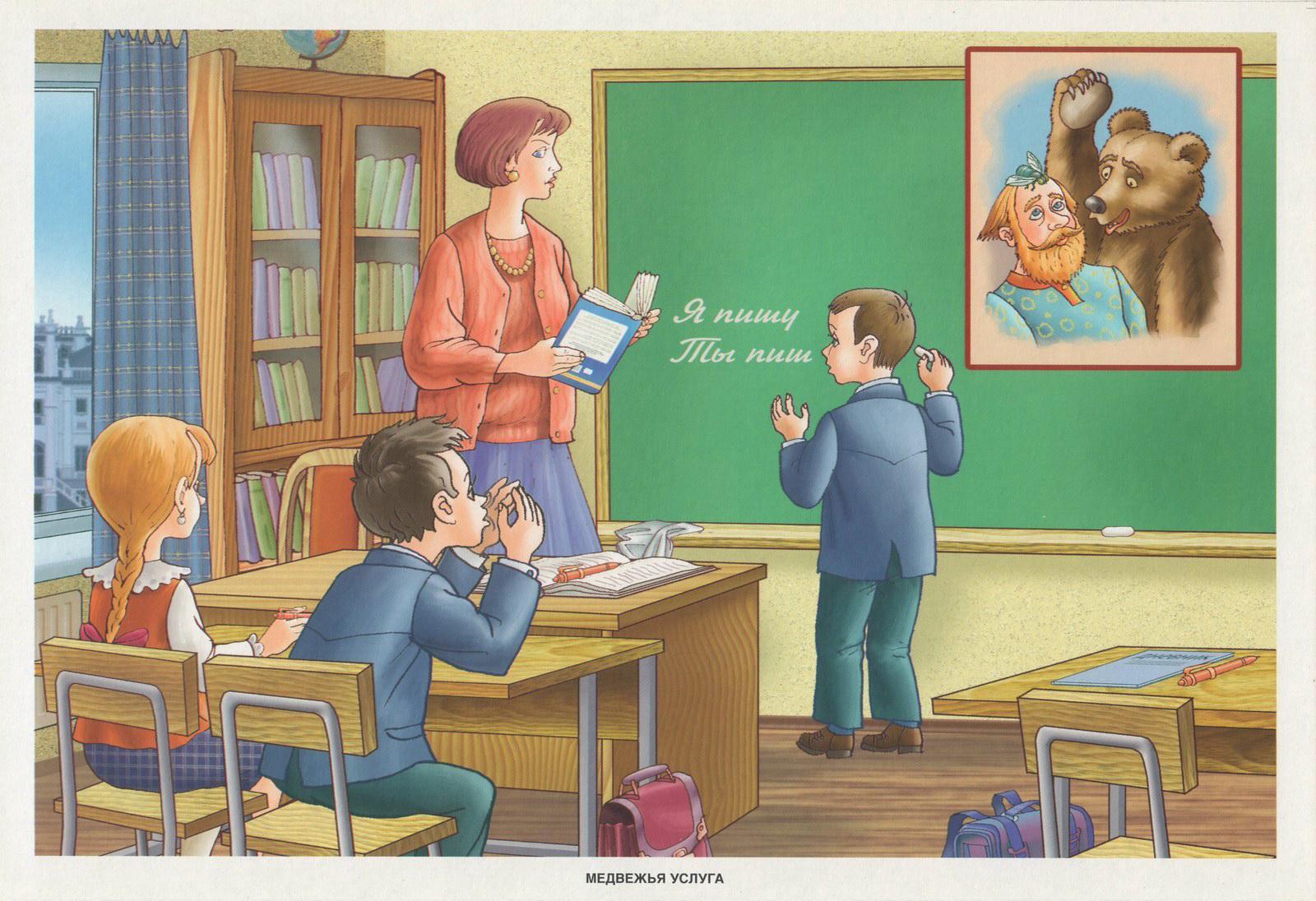

Медвежья услуга - неумелая, неловкая услуга, приносящая вместо помощи вред.

Фразеологизм восходит к басне И. А. Крылова "Пустынник и медведь", рассказывающей о дружбе пустынника с медведем. Однажды пустынник лег спать, а медведь отгонял от него мух. Согнал муху со щеки, она села на нос, затем на лоб. Медведь взял увесистый булыжник и убил им муху на лбу у друга.

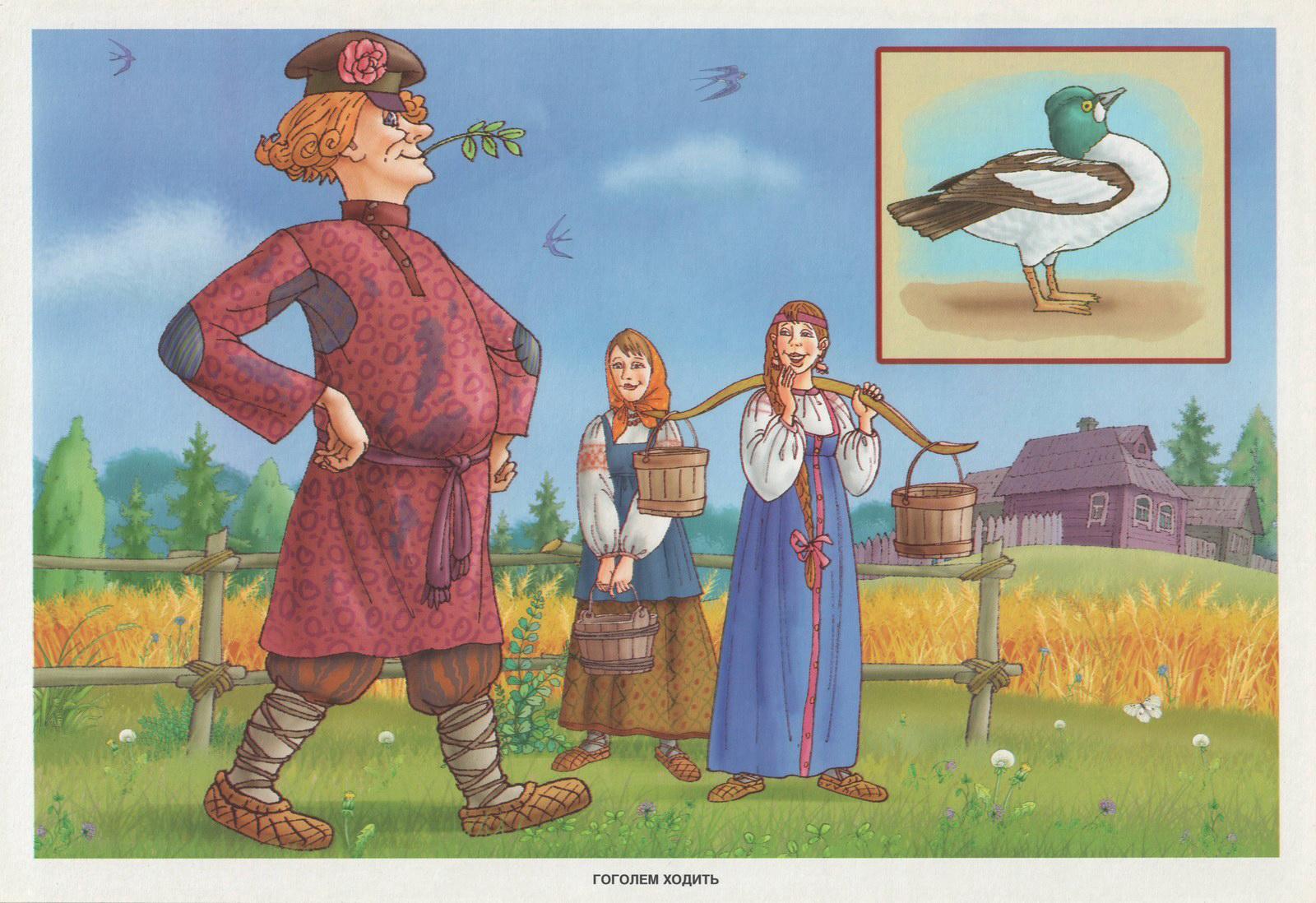

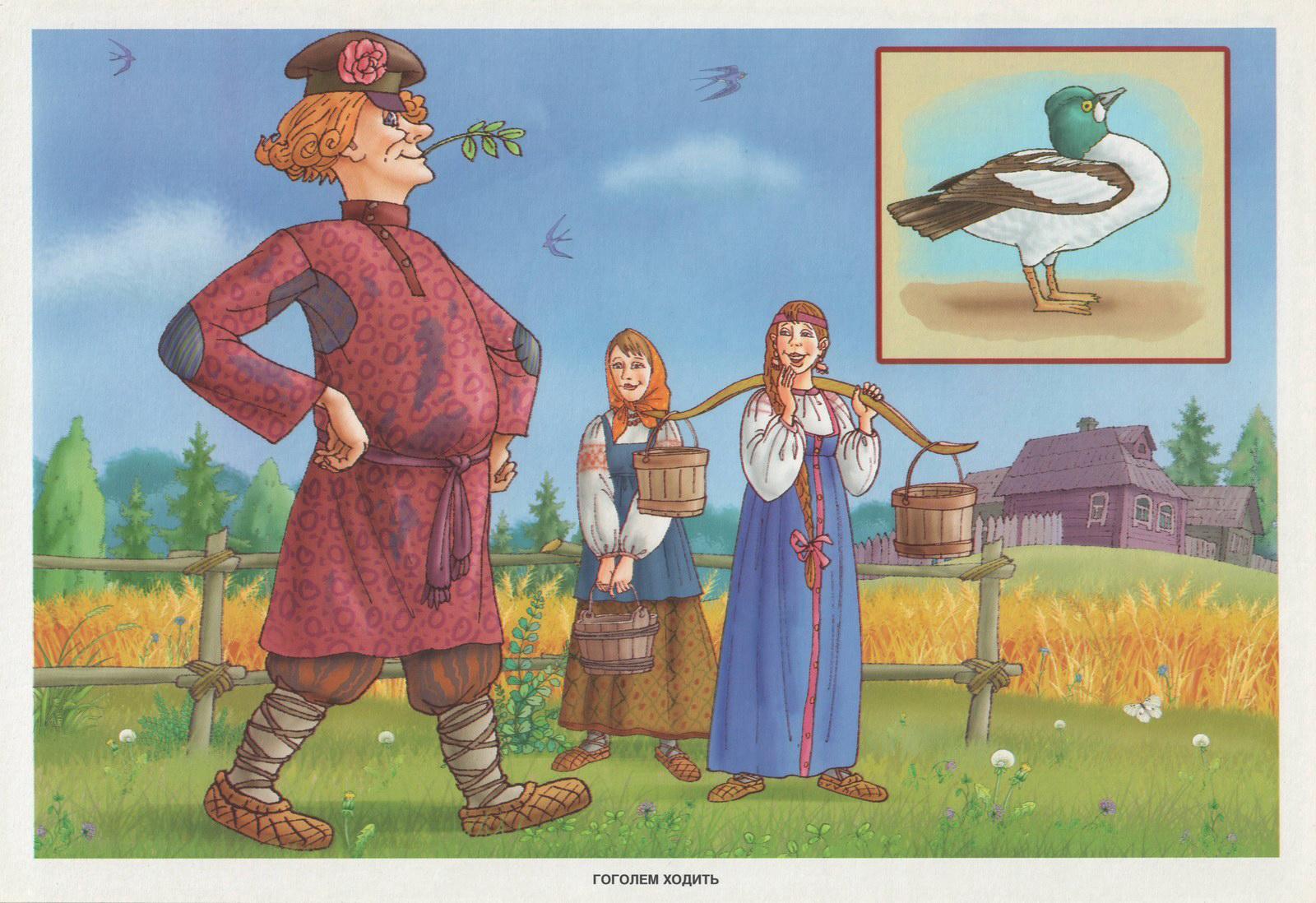

Гоголем ходить

Гоголь — это дикая утка. По берегу он ходит важно, вперевалочку, выпятив грудь вперед и гордо откинув назад голову. О человеке, который ходит важно, шествует, говорят, что он ходит гоголем .

14