СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Исследовательская работа "Технологии формирования лексических навыков на начальном этапе обучения иностранным языкам"

Объектом исследования является процесс формирования лексических навыков на занятиях по английскому языку в начальной школе.

Предметом исследования способы повышения эффективности существующих способов формирования лексических навыков на занятиях по английскому языку в 2-4 классах начальной школы.

Цель исследования заключается в разработке, теоретическом обосновании и апробации системы упражнений для формирования лексических навыков у учащихся в процессе начального иноязычного образования.

Просмотр содержимого документа

«Исследовательская работа "Технологии формирования лексических навыков на начальном этапе обучения иностранным языкам"»

Содержание

Введение 3

Глава 1. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования 6

1.1. Понятие «лексические навыки» в отечественной и зарубежной методике обучения иностранным языкам 6

1.2. Методические принципы и подходы в формировании иноязычных лексических навыков 13

1.3. Психологические особенности младших школьников 18

Выводы по главе 1 24

Глава 2. Технологии формирования лексических навыков на начальном этапе обучения иностранным языкам 25

2.1. Современные образовательные технологии в обучении иностранным языкам 25

2.2. Анализ УМК по английскому языку для начального этапа обучения с точки зрения обучения лексической стороне речи 28

2.3. Этапы формирования иноязычных лексических навыков 33

Выводы по главе 2 37

Глава 3. Описание опыта работы 38

3.1. Система упражнений по формированию лексических навыков у обучающихся 3-4 классов 38

3.3.Описание опыта 41

Выводы по главе 3 47

Заключение 48

Список использованной литературы 50

Введение

Актуальность. Основное назначение иностранного языка как предметной области школьного обучения видится в овладении учащимися умением общаться на иностранном языке. Речь идет о формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять как непосредственное общение (говорение, понимание на слух), так и опосредованное общение (чтение с пониманием иноязычных текстов, письмо). Опыт свидетельствует, что наибольшие трудности при иноязычном общении человек испытывает, воспринимая речь на слух. Однако в настоящее время роль устного общения стала более значительной, поскольку в процессе речевого взаимодействия каждый выступает как в роли слушающего, так и в роли говорящего.

В выпускной квалификационной работе рассматривается такая важная проблема как повышение эффективности формирования лексических навыков у обучающихся в процессе начального иноязычного образования.

Лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Это определяет ее важное место на каждом уроке иностранного языка, и формирование лексических навыков постоянно находятся в поле зрения учителя. Лексический речевой навык включает в себя два основных компонента: словоупотребление и словообразование. Так сложилось, что в практике преподавания английскому языку в школе большое внимание уделяется словоупотреблению, тогда как о словообразовании вспоминают лишь на стадии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, так как на этих экзаменах осуществляется контроль навыков словообразования. Именно этот аспект представляет одну из объективных трудностей для экзаменуемых. Для того, чтобы навыки словообразования были сформированы на высоком уровне необходимо начинать работу по их формированию уже на начальном этапе обучения.

Вопросами, связанными с формированием лексических навыков у обучающихся в процессе начального иноязычного образования занимались такие авторы, как Гальскова Н.Д. [9], Гез Н.И., Никитенко З.Н. [27], Елухина Н.В., Мильруд Р.П., Пассов Е.И.[29], Царькова В.Б., Шатилов С.Ф. [32], Бим И.Л. [5], Рогова Г.В., Верещагина И.Н. и другие.

Проблема обучению лексической стороной речи на начальном этапе является нерешённой и вызывает много дискуссий. Результаты срезов, проведенных в рамках исследования, показали у учащихся низкий уровень владения лексическими навыками в разных видах речевой деятельности. Обучение является живым и постоянно развивающимся процессом. Для него свойственно наличие различных противоречий между

- высокими требованиями в области формирования иноязычных лексических навыков у младших школьников, заданными ФГОС, и использованием малоэффективных приемов работы над лексической стороной речи;

- большим объемом лексических единиц, требующим овладения и активного использования, и познавательными возможностями младших школьников.

Изложенные выше факты определили актуальность данной исследовательской работы: «Формирование лексических навыков на уроках иностранного языка на начальном этапе обучения».

Объектом исследования является процесс формирования лексических навыков на занятиях по английскому языку в начальной школе.

Предметом исследования способы повышения эффективности существующих способов формирования лексических навыков на занятиях по английскому языку в 2-4 классах начальной школы.

Цель исследования заключается в разработке, теоретическом обосновании и апробации системы упражнений для формирования лексических навыков у учащихся в процессе начального иноязычного образования.

Согласно поставленной цели были определены следующие задачи исследования:

- рассмотреть понятие «лексический навык»;

- изучить психологические особенности обучающихся 2-4 классов школы;

- выявить методические принципы и подходы в формировании лексических навыков;

- провести опытно-экспериментальную работу по организации обучения с целью формирования лексических навыков у учащихся начальных классов.

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение психолого-педагогической и методической литературы; изучение и обобщение педагогического опыта; педагогический эксперимент.

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, что применение содержащихся в нем теоретических положений и выводов в образовательном процессе позволяет повысить уровень сформированности лексических навыков при обучении английскому языку в начальной школе.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. В первой главе мы рассматриваем психологические особенности детей младшего школьного возраста, понятие "лексический навык" в отечественной и западной литературе, а также методические принципы и подходы в формировании лексических навыков.

Во второй главе мы анализируем учебники по английскому языку начальной школы на предмет наличия упражнений для формирования лексических навыков у младших школьников, а также этапы формирования иноязычных лексических навыков.

В третьей главе проводим описание опыта по формированию лексических навыков у учащихся начальной школы.

Глава 1. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования

1.1. Понятие «лексические навыки» в отечественной и зарубежной методике обучения иностранным языкам

Лексическая сторона иноязычной речи всегда была в центре внимания в практической деятельности учителей иностранного языка. от владения лексикой во многом зависит все владение иностранным языком [31].

Прежде чем рассмотреть понятие «лексического навыка», необходимо проанализировать понятия «лексика».

Под лексикой понимается совокупность слов, что входят в состав какого-либо языка или диалекта. Лексика является одним из основных компонентов речевого общения и тесно взаимосвязана с фонетикой и грамматикой [6].

Лексика – это основной строительный материал нашей речи, ее содержательная сторона. Владение лексикой является важной предпосылкой развития речевых умений [12].

Интерпретация термина «лексические навыки», безусловно, является одной из важнейших задач методики преподавания иностранных языков как научной дисциплины, так как именно эти навыки формируют лексическую сторону речи. Они не только являются компонентами речевых умений, но также образуют основу, с помощью которой люди воспроизводят общение. Когда мы говорим о лексических навыках, мы также подразумеваем те языковые инструменты, которыми они располагают – лексические единицы. Наиболее полно термин «лексическая единица» раскрывается Э.Г. Азимовым и А.Н. Щукиным - это «единица языка, обладающая самостоятельным лексическим значением и способная выполнять функции единицы речи» [15, c. 32]. Однако Я.Б. Коршунова понимает под лексической единицей какое-либо устойчивое выражение или слово, а К.С. Махмурян акцентирует внимание на том, что за лексическими единицами всегда закрепляется строго определенное им значение. Лексическая единица – это такой микроэлемент языка, без которого невозможно овладеть лексикой, а значит и языком. Например, на элементарном уровне владения языком необходимо располагать знаниями 760 лексических единиц, а выпускник магистратуры по окончании университета должен запомнить уже 12000 единиц. Лексические единицы, в свою очередь, группируются в лексические комплексы – так формируются словосочетания, фразы и предложения.

После определения термина лексической единицы, возникает проблема определения умений учащихся, которые они должны развивать для приобретения лексического навыка. Умение представляет собой готовность осуществлять какую-либо деятельность в различных ситуациях. Вопрос о лексических умениях, то есть способности учащегося оперировать лексическим запасом в различных речевых ситуациях, также долгое время занимал отечественных методистов, и наибольшее отражение нашел в работе П.Б. Гурвича и Ю.А. Кудряшова. К основным лексическим умениям авторы относят умение употреблять лексику во всех свойственных ей формах и функциях, умение создавать новые комбинации слов, умение выбрать лексику по ситуации. К вспомогательным умениям относятся осознанное умение применять лексику, умение создавать категорийные понятия на уровне языка, умение использовать ограниченный языковой материал для перифраза и, наконец, умение быстро подобрать подходящее слово.

Важным этапом освоения лексики считается умение пользоваться приобретенными лексическими единицами в говорении и письме, то есть в продуктивных видах речи. Однако не все лексические единицы идентичны – для успешного продуктивного применения лексики необходимо широко использовать активный словарь. В активный словарь входят те наиболее часто используемые для воспроизводителя речи слова, которые характеризуют его специфические реалии, а также повседневную жизнь. «Активная лексика – это репродуктивная лексика, которую студенты должны воспроизводить в речи, как в устной, так и в письменной» [15, c.35].

Другой важной задачей учащегося на пути приобретения лексического навыка является умение пользоваться приобретенной лексикой за чтением и во время слушания, тем самым осуществляя рецептивную деятельность. Рецептивную лексику отличает ее значительно меньший объем и то, что ее лексические единицы либо терминологически специфичны, либо эмоционально или стилистически окрашены: историзмы, архаизмы, неологизмы, книжные, просторечные выражения). Р.К. Миньяр-Белоручев трактует рецептивную лексику как «то же, что пассивная лексика, т.е. лексические единицы, которые узнаются и понимаются, но которые ещё не репродуцируются в речи [15, c.36].

Наконец, образование лексического навыка представляет собой конечный результат овладения лексикой. Е.И. Пассов характеризует данный термин как «синтезированное действие по выбору лексической единицы адекватно замыслу и её правильному сочетанию с другими, совершаемое в навыковых параметрах, обеспечивающее ситуативное использование данной лексической единицы и служащее одним из условий выполнения речевой деятельности». Данному виду навыков присуще разделение на продуктивные и рецептивные лексические навыки. Через продуктивные лексические навыки мы осуществляем подбор и применение подходящих под ситуацию слов, а с помощью рецептивных – различаем и понимаем речевые единицы. В дальнейшем с помощью лексических знаний студенты во время разговорной практики отрабатывают приобретённые лексические навыки, чтобы использовать их в речевом общении. Под лексическими знаниями понимаются словесные структуры, семантика слова и его сочетательная ценность.

Следует заметить, что вопрос самостоятельности лексического навыка, как компонента речевого общения, на протяжении развития методики преподавания долгое время волновал специалистов. Их мнения на этот счет разделились: одни специалисты придерживаются мнения о необходимости рассмотрения лексического навыка и как независимого элементарного языкового навыка, и как компонента речевого общения; а другие специалисты настаивают на том, что лексический навык – это всего лишь часть речевого общения. Например, С.В. Шатилов понимал под лексическим навыком такие языковые процессы как словоупотребление и словообразование [32], Е.И. Пассов отмечал в лексическом навыке явления вызова и комбинации слов [29]. Как раз противоположного мнения на это счет придерживался Р.К. Миньяр-Белоручев, приписывая процессы словообразования и сочетания языковых единиц грамматике, а не лексике. По его мнению, лексический навык представляет собой «способность вызывать из долговременной памяти слово, словосочетание и готовую фразу, соответствующие коммуникативной задаче» [15, c.37]. С.Ф. Шатилов выделяет в лексическом навыке два таких компонента, как словоупотребление и словообразование [22].

Теперь, когда нами было дано определение лексического навыка, необходимо рассмотреть этапы его формирования. Следует заметить, что отечественные методисты склонны подчеркивать отсутствие систематизированного деления формирования лексического навыка на этапы. Например, А.Н. Щукин в своих исследованиях показывает, что в отличие от грамматического навыка, поэтапное деление лексического навыка имеет неопределенную и расплывчатую природу, и обуславливает его существование исключительно методическими целями. Условно, по его мнению, можно поделить процесс формирования лексического навыка на два этапа: презентацию лексики и обучению ее практического применения. Н.И. Гез же формирует еще один промежуточный этап: между первичной презентацией и непосредственной практикой должно присутствовать ознакомление с новой лексикой. Из приведенных этапов формирования лексического навыка видно, что ключевым среди них является процесс практического применения новой лексической единицы, что обеспечивает эффективность осуществления общения в будущем.

В работах российского методиста А.Н. Щукина можно найти подробное описание стадий, на которых формируется лексический навык. К ним он относит создание звукового образа слова при его восприятии, понимание значения слова, подражание слову, использование слова для определения какого-либо объекта, применение слова в разных словосочетаниях и, наконец, использование слова в разных речевых ситуациях.

Большой интерес также представляет научная идея Е.И. Пассова о шести формах, через которые должно пройти слово, чтобы запомниться студенту, постепенно двигаясь от простого к сложному. Причем Е.И. Пассрв Е.И. Пассов навык определяет как самостоятельное относительное действие в системе сознательной деятельности, ставшей этой деятельностью [29]. Данная теория полностью пересекается с вышеизложенной теорией лексических стадий А.Н. Щукина: 1) изначально слово должно быть презентовано в контексте; 2) затем преподаватель должен объяснить его значение; 3) учащийся имитирует применение слова в словосочетании или предложении; 4) учащийся самостоятельно применяет новое слово для описания какого-либо объекта; 5) комбинирование слова в словосочетании; 6) практическое использование в конкретной речевой ситуации.

Лексические навыки разделяются на следующие:

1. Рецептивные - это навыки восприятия и понимания лексической единицы в устной и письменной речи, а именно:

узнавание, дифференциация и идентификация устной и письменной форм лексической единицы;

соотнесение лексической единицы с соответствующим объектом или явлением;

обоснованная догадка о значении лексической единицы.

2. Продуктивные - навыки интуитивно правильного словоупотребления и словообразования в устной и письменной речи в соответствии с ситуациями и целями коммуникации, что предполагает

вызов лексической единицы с долговременной памяти;

воспроизведение лексической единицы во внешней речи;

мгновенное сочетание лексической единицы с другими словами, образующих синтагму и фразу по правилам лексической сочетаемости;

выбор соответствующего стиля (официальный / неофициальный).

И.Н. Дмитрусенко выделяет такие элементы лексического навыка, как:

- вызывание лексической единицы из памяти;

- сочетание лексической единицы с предыдущими и последующими единицами;

- определение соответствия выбора лексической единицы контексту [11, c.126-127].

Рассмотрение элементов лексического навыка имеет важное значение, так как находит свое отражение при подборе обучающих методик и отборе лексических единиц для формирования лексического навыка в процессе освоения лексики. Признаком освоения лексики является формирование лексических навыков, соответствующих видам лексики.

Итак, в данном параграфе было установлено, что отечественные методисты придают большое значение формированию лексического навыка как самостоятельной речевого компонента или же части речевого общения. Российские ученые классифицируют рецептивный и продуктивный виды лексики. Овладение данными словарями лексики представляет собой важную задачу учащегося наряду с приобретением основных лексических умений. Однако для формирования точного понятия о лексическом навыке необходимо рассмотреть его интерпретацию в исследованиях зарубежных методистов.

Определение лексической терминологии также наблюдается и в трудах зарубежных ученых, однако они не склонны, в отличие от отечественных коллег, разделять понятие «лексика» и «лексический навык», рассматривая оба термина как «lexis». Рассмотрим некоторые дефиниции, сформулированные западными методистами.

Выдающийся ученый Майкл Халлидей рассматривает процесс изучения языка как процесс изучения значений, отсюда можно сделать вывод о том, что обмен значениями между людьми невозможен без овладения лексическим навыком. Среди зарубежных ученых, которые ратовали за превосходство лексики над грамматикой, особенно известен Майкла Льюис и его слова о том, что со знанием лексики можно сказать хотя бы немного, а со знанием лишь грамматики – ничего. Майкл Льюис – автор исследования на тему так называемого лексического подхода к изучению иностранного языка. В своей самой известной работе «The lexical approach: The state of ELT and the way forward» он впервые вводит концепцию о том, что язык состоит из «грамматизированной» лексики, а не обрамленной лексикой грамматики.

Дэвид Кристал в своем фундаментальном словаре научных лингвистических дефиниций A Dictionary of Linguistics and Phonetics, трактует понятие «lexis» как «a term used in linguistics to refer to the vocabulary of a language, and used adjectivally in a variety of technical phrases» [35].

Энциклопедия лингвистических понятий The Linguistics encyclopedia by Kirsten Malmkjæ рассматривает вопрос изучения лексики следующим образом: «The study of lexis is the study of the vocabulary of languages in all its aspects: words and their meanings, how words relate to one another, how they may combine with one another, and the relationships between vocabulary and other areas of the description of languages, the phonology, morphology, and syntax» [38].

Итак, в данном параграфе установлено, что в работах западных методистов, отсутствует термин «лексический навык», аналогичный отечественному. Зарубежные специалисты объединяют лексику и приобретение лексического навыка в единый термин «Lexis», под которым понимают лингвистическую дисциплину, изучающую словарный состав языка и взаимодействие его компонентов. В ходе исследования было установлено, что важной концепцией, обнаруженной в методических трудах зарубежных специалистов, является приобретение лексической компетенции, которая становится конечным результатом приобретения лексических навыков.

1.2. Методические принципы и подходы в формировании иноязычных лексических навыков

В процессе формирования лексического навыка целесообразно предусмотреть мероприятия для снятия и преодоления трудностей усвоения разных лексических единиц. С этой целью лексические единицы могут группироваться по степени и характеру трудностей, что позволяет подходить к ним дифференцировано, на основе их методической типологии. К трудностям усвоения лексических единиц относят [40]:

1) форму лексической единицы – звуковую, графическую, структурную (например, трудности возникают при усвоении омофонов, в том числе и грамматических, омографов - в случае значительных графемно-фонемных расхождений, многосложных и производных слов);

2) значения лексической единицы (например, трудности в расхождении объемов значений лексической единицы в иностранном и родном языках, при усвоении многозначных слов, фразеологических соединений, в случае так называемой "фальшивой" синонимии и тому подобное);

3) употребления - сочетаемости лексических единиц с другими лексическими единицами, особенностей ее функционирования в речи (например, трудности при усвоении словосочетаний, которые не имеют точного структурно-семантического соответствия эквивалентам в родном языке).

При определении степени трудности лексической единицы для усвоения следует принимать во внимание и сферу ее функционирования. Так, трудности активного словаря, который используется в производительных видах – говорении и письме, часто не совпадают с трудностями пассивного словаря, необходимого для понимания на слух и при чтении. Например, тяжелыми для усвоения является лексической единицы, подобные по звучанию и по значению, с разным объемом значений и расхождения в сочетаемости в двух языках. В то время как для пассивного усвоения трудности вызывают односложные и многозначные лексические единицы, подобные по звучанию / написанию; лексические единицы, подобные по форме, но разные по значению [39].

При изучении иностранного языка весь языковой материал можно разделить на 3 большие группы: слова, грамматика и устойчивые выражения. Процесс запоминания новых слов является наиболее трудоемким. На уровне слова осваивается произношение английского языка, отрабатывается умение воспринимать слова на слух, умение читать, а потом и умение писать по-английски.

При работе с лексикой необходимо изучить ее природу: как происходит процесс запоминания новых слов, на основе каких механизмов функционируют лексические навыки, какие приемы существуют, помогающие учащимся быстрее запоминать новые слова.

После введения новых слов, важнейшим видом работы является «автоматизация употребления речевого материала, то есть доведение владения их до уровня навыка» [28]. Автоматизация происходит на основе условно-речевых упражнений (УРУ). Их использование связано с необходимостью формировать навыки в условиях, подобных речевым.

Пассов Е.И. выделяет несколько требований к УРУ Они должны быть:

- Ситуативными. Это значит, что любая реплика учителя и реакция ученика должна соотноситься с ситуацией, с взаимоотношениями собеседников, их деятельностью; здесь необходима личностная индивидуализация, знания учащихся.

- Обеспечивать направленность обучающего на цель и содержание высказывания, а не форму.

- Быть организованными по характеру как процесс общения, а по сути - обучающими.

Условно-речевые упражнения называют так потому, что «по характеру они - речевые, что создаёт в процессе формирования навыков условия общения, не отрывает автоматизацию от говорения, не формализует её; но по своей организации, однако, они - условные, ибо специально организованы так, чтобы автоматизируемый материал периодически повторялся в каждой реплике, чего в обычном процессе общения нет» [28].

Пассов приводит 4 вида УРУ они различаются по способу выполнения, то есть по тем действиям, которые при выполнении упражнения совершают учащиеся:

1. Имитативные УРУ характеризуются тем, что ученик свою реплику полностью имитирует по реплике учителя. Например, усваивается глагол «хотеть»:

I want to drink. I want to drink too.

2. Подстановочные УРУ требуют от ученика подстановки в модель усваиваемого речевого образца какой-либо другой единицы. Например:

I want to go to the cinema. I want to go for a walk.

3. Трансформационные УРУ предполагают трансформацию воспринятой формы. Например:

I want to go to the country. Do you want to go to the country? No, I do not.

4. Репродуктивные УРУ предполагают самостоятельное воспроизведение усвоенной формы. Например:

What do you want to do during your summer holidays?

I want to read.

I want to swim.

I want to play games.

Ротова Г.В. и Верещагина И.Н. приводят возможные приёмы работы над лексикой. Их можно поделить на 7 групп. Рассмотрим каждую из них более подробно:

1. Проговаривание слова, словосочетания и предложения за учителем или за диктором.

2. Упражнение в проговаривании осуществляется хором и обязательно индивидуально, с тем чтобы проследить, насколько правильно дети проговаривают новое слово, особенно слабые учащиеся. Следует обязательно давать установку на запоминание. Упражнение выполняется хором, однако возможно вторичное прослушивание для индивидуального громкого повторения.

Поскольку словосочетание - важный блок для построения высказывания, такие упражнения полезны и выполняются под руководством учителя. Пример задания: прослушайте слово и соедините его с новым.

Устное составление словосочетаний с новым словом. Например: новое слово animal.

Учитель называет слова: domestic, wild, clever, angry, funny, а учащиеся составляют словосочетание.

3. Употребление слова в разных структурах, речевых образцах.

Выполнение подобных заданий обеспечивает усвоение слова через многократное повторение в сочетании с другими словами в коммуникативно-ценных предложениях.

Примеры заданий:

- Назовите. This is a ...

- Ответь на вопрос.

- Согласитесь или опровергните высказывание.

- Спросите у товарища, есть ли у него.

- Попросите или предложите что-то сделать.

4. Зрительное восприятие слова, сочетание его с другими совами в контексте, чтение за учителем или за диктором.

Такие упражнения выполняются после того, как учащиеся ознакомятся со звуковой формой слова. В данном случае они усваивают графическую форму слов, учатся читать.

5. Выполнение лексических упражнений с опорой на печатный текст. Пример: выберите и прочитайте слова по теме.

6. Запись слов.

Выполнение задания сопровождается пояснениями учителя. Пример: спишите слова с доски или учебника.

7. Письменное выполнение заданий в классе и дома.

Примеры:

- Вставьте пропущенное слово.

- Составьте слова из данных букв.

- Перепишите предложения, употребляя глаголы, данные в скобках, в нужной форме.

Исследователи вывели три группы подсказок языковой догадки: внутриязыковая, межъязыковая и внеязыковая [18, c.183].

Внутриязыковая подсказка вытекает из отнесения слова к определённой грамматической категории, выявления его функции в предложении.

Межъязыковая подсказка содержится в словах, образованных в результате заимствования из языка в язык, в интернационализмах, советизмах, а также в полных и частичных кальках, то есть в словах и словосочетаниях, образованных по общей словообразовательной, синтаксической и смысловой модели.

Внеязыковая подсказка вытекает из знания фактов и явлений действительности, отражённых в тексте и придающих ему указательный характер. Так, приметы времени, места, упоминание собственных имен бросает свет на значение незнакомых слов.

Языковая догадка является, таким образом, результатом всех обучающих и жизненных воздействий, и поэтому она проявляется по-разному у разных учащихся, то есть она носит субъективный характер. Один учащийся может увидеть подсказку в данном слове, контексте, другой - нет. Однако специальные упражнения в языковой догадке могут придать ей более управляемый и, следовательно, объективный характер.

Рассмотрим задания к упражнениям в языковой догадке:

- Прочти текст (абзац, предложение) и подчеркни приметы времени, места; с учётом этих примет определи значение выделенных слов.

- Прочти полностью текст и определи, о чем он. Это поможет тебе выяснить значение выделенных незнакомых слов.

- Прочти текст. Выяснить значение выделенных незнакомых слов тебе поможет анализ слов по составу и определение их функций в предложении.

- Выдели устойчивое сочетание из текста, сделай его дословный перевод; это поможет тебе найти соответствие ему в родном языке.

Итак, существуют много приёмов и упражнений для развития лексических навыков. Для себя я открыла всевозможные задания для развития потенциального и пассивного словаря, стараюсь использовать их в своей работе. Наличие разнообразных упражнений в работе над лексикой помогают сделать эту работу интересной и доступной для каждого ученика. Огромное значение в работе над лексикой имеет и подготовительная работа. При изучении новых слов развивается память, логическое мышление, внимание.

1.3. Психологические особенности младших школьников

Одним из приоритетных направлений в образовательной политике России сегодня является раннее обучение детей иностранным языкам.

Для детей младшего школьного возраста характерна любознательность и открытость к познанию нового. В младшем школьном возрасте у ребенка появляется чутье к языковым явлениям, своеобразные общие лингвистические способности [25]. Невозможно представить развитие способностей детей и планирование учебного процесса без учета психологических особенностей данного возраста.

Изучению психического развития младших школьников посвящено большое количество работ как отечественных психологов (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, В.С. Мухина, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин), так и их зарубежных коллег (К. Бюлер, К. Коффка, Ж. Пиаже, В. Штерн). В своих исследованиях ученые рассматривали вопросы изменений происходящих не только в познавательной сфере детей дошкольного и младшего школьного возраста, но и в эмоционально-волевой. Большое внимание уделялось изучению мотивационной стороны деятельности школьника, развитию его личности.

Младший школьный возраст – это первая значительная перемена в жизни ребенка, крупные изменения в его деятельности, в общении, в отношениях с окружающими. Ведущая деятельность игра сменяется учением. Изменяется весь уклад жизни ребенка, появляются абсолютно новые для ребенка обязанности.

В этот период происходит быстрое развитие психики уже младшего школьника. Изменяется взаимодействие процессов торможения и возбуждения: процесс торможения становится более интенсивным, но по-прежнему в младшем школьном возрасте процесс возбуждения преобладает. Работа органов чувств становится более точной. Преимущественно в процессе обучения возникает познавательная деятельность. Младший школьник учится осознавать свою деятельность и управлению этой деятельностью под руководством взрослого.

Восприятие в младшем школьном возрасте отличается неорганизованностью и неустойчивостью, «созерцательной любознательностью», свежестью и остротой, ребенок воспринимает окружающую жизнь с живым любопытством. Восприятие младшего школьника характеризуется эмоциональностью.

Восприятие информации, в нашем случае - иноязычной речи, считается важнейшим звеном в развитии познавательной деятельности. При восприятии речи задействованы все анализаторы, обеспечивающие визуальное, слуховое и кинестическое восприятия окружающего мира.

По мнению Дж. Брунера, восприятие «основано на способности человека соотносить приходящий раздражитель с соответствующей системой кодирования» [7, c.112].

Дети младшего школьного возраста отличаются остротой зрения и слуха. Они хорошо различают цвета, формы, величину предметов и их положение в пространстве, дети легко могут соотносить предметы с эталонами, с образцами качеств и свойств предметов, выработанных человечеством.

Хотя для младших школьников и характерна своего рода созерцательная любознательность, их чаще всего привлекает предмет, отличающийся яркими признаками [14].

По мнению М.В. Гамезо, для младших школьников сложно сосредоточиться и тщательно рассмотреть все особенности предмета и выделить в нем существенное. Данная особенность проявляется и в учебной деятельности [10]. Наблюдения за младшими школьниками подтвердило, что они не обращают внимания на элементы и отношения элементов внутри знака. Дети часто делают ошибки в написании строчных английских букв "b", "d"; заглавные русские и английские буквы "N" и "И", "R" и "Я"; путаются в написании слов presents и parents.

Учителю необходимо постоянно обращать внимание детей на анализ, сравнение свойств предметов, выделение существенного и, в частности, показать членение знака на элементы. Считается целесообразным активное конструирование знака. Такая работа помогает снизить трудности, связанные с чтением и письмом не только на родном языке, но и при изучении второго языка.

Внимание недостаточно устойчивое, непроизвольное, ограниченное по объему, поэтому в начальной школе весь процесс обучения подчинен воспитанию культуры внимания. Произвольное внимание развивается с функциями, такими как чувство ответственности за успех учебной деятельности и мотивация учения.

Происходит развитие мышления от наглядно-образного к абстрактно-логическому, что нужно использовать в обучении грамматики. Задачей начальной школы является развитие интеллекта, развитие мышления до уровня постижения причинно-следственных связей. Ребенок вступает в школьный возраст с недостаточно развитой функцией интеллекта. Именно в школе интеллект развивается в значительной мере и здесь роль учителя велика. Развитие мышления происходит во взаимосвязи с развитием речи. Младший школьный возраст, как отмечал Л.С. Выготский, представляет период активного развития мышления. Большую роль в изменении мышления, ученый отдавал речи, особенно внутренней [8]. Школьное обучение не просто расширяет словарный запас, но и способствует развитию умения излагать свои мысли, устно и письменно.

Память по преимуществу имеет наглядно-образный характер. Ребенком запоминается яркий, интересный, конкретный материал. Но учителю необходимо обращать внимание на выработку самоконтроля при заучивании, рациональной организации учебного труда и навыков самопроверки.

В процессе обучения иностранному языку игра имеет огромное значение, т.к. в ней самой заложен мотив. Как отмечает И.А. Зимняя, «игра является для ребенка психологическим оправданием для перехода на новый язык в условиях, когда естественной потребности в этом языке нет» [17, c.84].

К моменту прихода ребенка в школу, он обладает сильной мотивацией к обучению, желая попробовать себя в новой для него роли школьника: носить портфель, входить в неизвестную для него еще деятельность учения, занять новое для него положение среди окружающих.

Среди положительных сторон мотивации младших школьников на уроках английского языка необходимо отметить увлеченность детей новым необычным предметом - английский язык, любознательность. Широта интересов младших школьников, их открытость, доверчивость, непосредственность, вера в непререкаемый авторитет педагога дают возможность учителю английского языка воспитывать в них широкие социальные мотивы – долга, ответственности, понимания необходимости учиться.

С другой стороны, интересы младших школьников в изучении английского языка недостаточно действенны, так как сами по себе долго не поддерживают учебную деятельность, ситуативны (неустойчивы) – даже новые слова на английском языке и речь утомляют. Интересы младших школьников еще малоосознанны, слабо обобщены, ориентированы на результат учения, а не на способы учебных действий на уроках английского языка. Кроме того, у детей этого возраста пока не сложился интерес к преодолению трудностей. Также у многих учащихся начальной школы отсутствует устойчивое внимание, его не хватает на длительное время.

Эти особенности являются причиной часто поверхностного отношения к изучению английского языка в школе. Многие дети из-за слабости процессов целеобразования не умеют выполнять требование учителя, и у них складывается отрицательное отношение к школе, в том числе к урокам английского языка. Психологи отмечают, что к концу начальной школы у детей снижается общее положительное отношение детей к учебному процессу. Но это закономерно, так как это положительное отношение уже удовлетворено.

Кроме того, у детей младшего школьного возраста важную роль играют эмоции. «Для младшего школьника свойственны необычайная широта эмоций и реактивность, легкость переключения от одной эмоции к другой» [21]. Дети впитывают эмоции, податливы к внушениям. Поэтому о детях в этом возрасте говорят, что они впитывают все, как губка. Следовательно, игра на уроках английского языка как форма обучения может захватить младших школьников очень сильно. А.К. Маркова настоятельно рекомендует педагогам к концу младшего школьного возраста сформировать у детей интерес к способу добывания знаний.

Выводы по главе 1

Итак, младший школьный возраст отличается сензитивностью, т.е. способностью ощущать, различать и реагировать на внешние раздражители. Уделяя внимание каждому компоненту структуры языковой способности, позволяет создать разностороннее восприятие образа иноязычного слова, развивать лексическую способность младших школьников.

Существуют много приёмов и упражнений для развития лексических навыков. Существуют всевозможные задания для развития потенциального и пассивного словаря. Наличие разнообразных упражнений в работе над лексикой помогают сделать эту работу интересной и доступной для каждого ученика. Огромное значение в работе над лексикой имеет и подготовительная работа. При изучении новых слов развивается память, логическое мышление, внимание.

Глава 2. Технологии формирования лексических навыков на начальном этапе обучения иностранным языкам

2.1. Современные образовательные технологии в обучении иностранным языкам

К современным образовательным технологиям в обучении иностранным языкам относят следующие технологии.

1. Информационные технологии. Информационными технологиями как правило называют технологии, использующие такие технические средства обучения как аудио, видео-технику, компьютер, интерактивные доски). Но в настоящий период – период всеобщей компьтеризации, говоря об информационных технологиях, нужно говорить прежде всего о компьютере и Интернет-ресурсах.

О безграничных возможностях компьютера и интернета знают все и останавливаться здесь не стоит. Нужно отметить только, что использование компьютера и интернет ресурсов

- позволяют отработать как основные аспекты языка (лексику, грамматику, фонетику), так и развивать виды речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение).

- создает условия для получения любой необходимой учащимся информации (в том числе и страноведческой)

- повышает мотивацию к изучению иностранного языка

- способствует расширению кругозора учащихся

Включая компьютер и интернет в работу на уроке, мы создаем модель реального общения, тем самым реализуя такие принципы, как коммуникативность, интерактивность и аутентичность, а соответственно решаем основную задачу - развитие коммуникативной культуры школьников.

2. Игровые технологии. Чем хороши игровые технологии? Игра – это естественная для ребенка форма обучения. Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам удобно дать материал, а как детям удобно и естественно его взять.

На первом (или начальном) этапе обучения уместны предметные или лингвистические игры, т.к. на этом этапе только формируются языковые навыки. Данные игры способствуют накоплению лексического запаса, овладению грамматическими и фонетическими навыками.

На среднем этапе более уместны сюжетно-ролевые игры. Ролевая игра – это игровая деятельность, в процессе которой учащиеся выступают в определённых ролях. Учебный характер игры ими часто не осознаётся. Для учителя цель игры – формирование и развитие речевых навыков и умений учащихся. Ролевая игра управляема, но она обладает большими обучающими возможностями.

Применяя игровые технологии, мы реализуем принципы коммуникативности, ситуативности и функциональности. Т.е. происходит общение в проектируемых нами ситуациях, имитирующие реальные.

Применение игр на уроках развивает коммуникативные способности, ведет к снятию языкового барьера, развивает компенсаторные умения, т.е. умение выходить из положения при нехватке иноязычных средств общения, повышает мотивацию учащихся к изучению иностранного языка и развивает творческие способности.

3. Метод проектов. Метод проектов – это совокупность действий учащихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом.

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего знаний из различных предметных областей. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта.

Метод проектов – это многоуровневый подход к изучению языка, создающий такую среду, где возникает естественная потребность в общении.

4. Обучение в сотрудничестве. Обучение в сотрудничестве – это обучение в малых группах. Основная идея этой технологии - создать условия для активной совместной учебной деятельности всех учащихся. Ученики разные - одни быстро “схватывают” все объяснения учителя, легко овладевают материалом, коммуникативными умениями, другим требуется больше времени и дополнительные примеры, разъяснения. Если в таких случаях объединить ребят в небольшие группы и дать им одно общее задание, оговорив роль каждого ученика, то возникает ситуация, в которой каждый отвечает не только за результат своей работы (что часто оставляет его равнодушным), но, что особенно важно, за результат всей группы. Поэтому слабые ученики стараются выяснить у сильных все непонятые ими вопросы, а сильные ученики заинтересованы в том, чтобы слабые ученики поняли материал, и зачастую это делают лучше, чем учитель, так в силу возраста понимают друг друга лучше. Таким образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы.

5. Модульно-блочные технологии. Такую форму обучения удобно применять для тех тем, которые не очень сложны и на которые отводится не очень большое количество часов. Или когда уроки по тем или иным причинам отменяются, как, например, во время карантина.

Суть блочно-модульного обучения – это самостоятельное изучение темы учащимися по материалам, разработанным и предоставленным учителем. Роль учителя – организовать, проконсультировать и проконтролировать.

6. Технология проблемного обучения. Под проблемным обучением понимают обучение, протекающее в виде разрешения создаваемых в учебных целях проблемных ситуаций. Т.е. ученик ищет ответ на вопрос самостоятельно.

Первоначально предполагалось, что, используя метод проблемного обучения, учитель заранее знал то, что должно быть найдено учеником и подводил его к правильному ответу. В настоящее время используется более сложный вариант этого подхода, когда конечный результат неизвестен не только ученику, но и учителю.

Благодаря технологии проблемного обучения, мы развиваем самостоятельность учащихся и их мышление.

7. Здоровьесберегающие технологии. Так как одним из приоритетных направлений сейчас считается сохранение и укрепление здоровья школьников, при планировании уроков во избежание усталости учащихся следует обращать внимание на следующие правила:

- оптимальный темп ведения урока;

- подача материала наиболее доступным способом;

- индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки и разноуровневые задания;

- смена видов деятельности;

- чередование горизонтальных (работа за столом) и вертикальных рабочих плоскостей;

- физкультминутки и динамические паузы, а также эмоциональные разрядки для снятия умственного напряжения.

2.2. Анализ УМК по английскому языку для начального этапа обучения с точки зрения обучения лексической стороне речи

В последние десятилетия в практику школьного иноязычного образования довольно успешно внедряются новые линии учебно-методических комплектов (УМК), созданных как на основе учета отечественных традиций, так и мирового опыта.

Нами предпринята попытка сравнительного анализа трех широко используемых в школьной практике учебников английского языка для начальной школы [3; 36] с точки зрения обучения лексической стороне речи.

Основой формирования иноязычных лексических навыков являются упражнения, которые представляют собой целенаправленные взаимосвязанные действия, выполняемые в порядке нарастания языковых и операционных трудностей с учетом последовательности становления речевых навыков и умений и характера реально существующих актов речи [1]. Различные классификации упражнений можно найти в трудах методистов [29; 32].

Для анализа учебников английского языка определим основные параметры оценивания:

- количество лексических единиц, вводимых в каждой теме урока;

- повторяемость лексических единиц;

- типы упражнений для формирования лексических навыков в учебнике.

Введение новой лексики в учебниках «Rainbow English» начинается во 2 классе с введения имен детей. И это не случайно, потому что одной из главных задач, которые ставят авторы учебников – это обучение чтению, «чтение – это прекрасное подспорье, поддержка в изучении языка. Чтобы научить читать, легко пользоваться именами» [23]. Имена не требуют семантизации, не нужно объяснять ребенку, что они означают.

Новые слова вначале авторы дают в виде картинок и подписей к ним. Дети сами должны прочитать и сказать, как по английски называется тот или иной предмет.

Еще один вид заданий, который предлагают авторы учебников на начальном этапе обучения лексике – это задания на умение различать слова, звуки на слух (аудирование).

С самого первого этапа авторы учебника предалают познакомить школьников с транскрипцией.

Михеева И.В. утверждает, что «Если ты можешь ввести слово с помощью значка или картинки – делай это, если же слово абстрактное, например, хороший, плохой и т.д., то учителю не следует тратить время на то, чтобы объяснить, что это такое» [23]. Авторами учебного пособия предлагаются упражнения с русским вариантом перевода.

Далее все манипуляции с новыми словами идут в контексте английского языка.

Глаголы авторы учебников вводят не только с помощью картинок, но сразу в контексте, что помогает запомнить новые слова.

Авторы учебника предлагают использовать языковую догадку. Это и элемент игры, с одной стороны, а также и серьезное обучение словообразованию и лексике. Дети знакомы со словами cook and book, попробуй догадайся что значит слово cookbook. Как правило ребята легко угадывают значение этого слова, тем самым расширяют свой лексический запас, не добавляя новых единиц.

Еще одним интересным, на наш взгляд упражнением, является упражнения по объединению слов по ассоциациям.

Задание, как правило, не вызывает трудностей у учеников, но дает возможность в новых условиях прочитать, повторить изученную лексику.

В 3 классе авторы вводят новые слова, объединенные общей темой, не забывая напомнить детям ранее изученные слова по этой теме.

Чтобы изученная лексика не забывалась, авторы предлагают постоянно повторять слова и целые структуры слов при помощи рифмы, которые являются, как бы разговорными формулами (речевыми клише), которые хорошо и легко запоминаются.

Например,

В конце третьего класса есть раздел ![]() , в котором дается лексический материал, собранный вместе, потому что в этом классе авторы учебников делают акцент на изученнии новой лексики и расширении словарного запаса учащихся.

, в котором дается лексический материал, собранный вместе, потому что в этом классе авторы учебников делают акцент на изученнии новой лексики и расширении словарного запаса учащихся.

Как показал анализ, семантизация лексики чаще всего происходит через предъявление изображения предметов в учебнике с использованием рифмованного (песенного) материала, а также фонетических упражнений, а первичная автоматизация включает в себя упражнение "Chit-Chat". Тренировка лексического материала обеспечивается зачастую подстановочными упражнениями.

В учебнике количество новых слов по урокам различается. Важным положительным моментом, на наш взгляд, является обеспечение частоты повторения изученных лексических единиц.

Проанализированный нами учебник английского языка Forward, под редакцией М.В. Вербицкой, [36] основывается на коммуникативно-когнитивном подходе к обучению. Учебник построен по тематическому принципу, темы и ситуации отобраны с учетом возрастных и психологических особенностей и интересов учащихся младшего школьного возраста. Современный подход в рамках коммуникативно-когнитивного метода – формирование навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативно-значимом контексте. Словарь лексического минимума составлен в алфавитном порядке. М.В. Вербицкая утверждает, что данный учебник направлен не просто на изучение лексики, а формирование лексических навыков.

При введении новой лексики основной упор авторы учебника делают на развитие языковой догадки, считая это требованием времени.

Уже в начале обучения даются интернациональные слова, который правильно прочитав по транскрипции, дети легко переводят.

В отличии от учебников Rainbow English в учебниках Forward новые слова даются в транскрипции.

При введении новой лексики авторы стараются сразу вводить коммникативную задачу, например, ответь или спроси у соседа.

В конце каждого занятия предлагается так называемая «игра с мячом», дети повторяют выученнную лексику.

Многие задания даются в игровой форме, так у детей младшего школьного возраста наряду с учебной, еще сохраняется ведущая деятельность – игровая.

Также как в учебниках Rainbow English, в учебниках Forward большое количество стихов и песен, которые позволяют детям легче сформировать лексические навыки.

Также был проанализирован учебник «Spotlight» с точки зрения обучения лексической стороне речи.

В учебнике «Spotlight» много иллюстраций, есть главные герои, которых учащиеся знают и следят за их приключениями, практически в каждом уроке представлены диалоги для отработки лексики, и песни, которые способствуют запоминанию слов и помогают выработать правильное произношение и интонацию.

Новые слова вначале авторы дают в виде картинок и подписей к ним. Дети сами должны прочитать и сказать, как по английски называется тот или иной предмет.

В учебник включено большое количество игр, которые учат детей общаться и сотрудничать со сверстниками. Например: (на русском) Chinese whisper, Words and pictures, What am I thinking?

В учебнике «Spotlight» иллюстраций также много, но песен и упражнений на аудирование меньше, и при подготовке к уроку приходится подбирать дополнительный материал. Как известно, песни, рифмовки, стихи повышают мотивацию к изучению языка.

Дети любят сказки. В учебнике «Spotlight» сказки (на русском) The Town Mouse and the Country Mouse во 2 классе, The toy soldier в 3 классе, и Goldilocks and the 3 bears в 4 классе помогают сделать уроки интереснее.

Все они записаны на DVD и есть в электронном виде, все сказки проиллюстрированы, с песнями и диалогами, учащиеся с нетерпением ждут уроки сказок. В УМК «Enjoy English» сказки встречаются реже, 2-3 урока в год, в 4 классе представлены рассказы. В УМК «Enjoy English» они представлены в печатном виде без видео и аудио.

Несомненно, важным компонентом является соответствие современной методике: обучение навыкам, метод подачи материала и система упражнений, направленная на отработку изученного материала, ведь вы согласитесь, невозможно запомнить слово после однократного предъявления. И здесь одним из минусов учебника «Английский в фокусе» является то, что, лексика слабо отрабатывается, повторяемость лексики низкая. Но, поскольку учебник имеет концентрическую систему подачи материала, то слова из года в год повторяются, но уже в более сложных конструкциях плюс новые слова. Это позволяет разным детям «открыть» языковое явление на разных витках.

Итак, проанализировав данные учебники можно сделать следующие основные выводы:

- «Знание» лексики без сформированных навыков ее употребления бессмысленно.

- Заучивание списков слов вне словосочетаний, и даже словосочетаний вне контекста, вне выхода в продукцию также бессмысленно. При таком заучивании все знания быстро забываются учащимися.

2.3. Этапы формирования иноязычных лексических навыков

Рассматривая проблему определения этапов формирования иноязычной лексической компетенции, мы основываемся на положении о том, что процесс обучения иноязычной лексики проходит путь от получения знаний по лексике и выработки первичных (лексических) умений к развитию вторичных (речевых) умений через формирование навыка употребления лексики совместимо с другим материалом [37].

По мнению известных авторитетных специалистов Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, «к основным этапам работы над лексикой относятся: ознакомление с новым материалом (включая семантизацию), первичное закрепление, развитие навыков и умений использования лексики в разных формах устного и письменного общения. Все перечисленные стороны работы над лексикой представляют собой единое целое, и вычленение каждой из них проводится в чисто методических целях, для того, чтобы предусмотреть основные трудности в упражнениях» [9, c.211].

С. Шатилов рассматривает формирование лексического навыка как поэтапный процесс от ознакомления с новыми лексическими единицами в их активного использования в речевой деятельности. Похожее мнение высказывает и Ю. Пассов, отмечая, что сначала формируются навыки работы с лексическим материалом, затем происходит совершенствование навыков, а затем развиваются умение использовать лексические единицы в речевой деятельности [19, c.180].

Следовательно, процесс формирования лексической компетенции происходит в три этапа:

1) этап семантизации лексических единиц и создания ориентировочной основы для следующего формирования лексических навыков;

2) этап автоматизации действий учеников с лексикой на уровне слова, словосочетание и сверхфразового единства;

3) этап автоматизации действий учеников с лексическими единицами на текстовом уровне.

Рассмотрим каждый этап более детально.

Этап семантизации лексических единиц и создания ориентировочной основы для следующего формирования лексических навыков очень важный в формировании лексического навыка учащихся. Цель этапа – семантизировать и первично закрепить лексический материал. Этот этап включает в себя:

1) предъявление лексической единицы (ознакомление с ее звуковой и графической формой);

2) семантизацию лексической единицы;

3) демонстрацию употребления лексической единицы в сочетаниях с другими лексическими единицами.

Одной из важных задач является разработка принципов отбора языкового материала и приемов его презентации и семантизации. Так, в процессе семантизации лексических единиц должны раскрываться как их лексические понятия, так и их функциональные показатели. С учетом этого оптимальными способами семантизации считается комментарий (единичный, системный или комплексный) или коллажирование, которое позволяет раскрыть ключевое понятие через понятия-спутники, составляющих его окружение. На этом этапе предлагаются рецептивно репродуктивные упражнения.

Во время этапа автоматизации действий учеников с лексикой на уровне слова, словосочетание и сверхфразового единства рекомендуется использование репродуктивных и продуктивных упражнений, которые предусматривают использование лексических структур в процессе коммуникации. Необходимо широкое использование различных опор: рисунков, карт, диалогов, таблиц, аудиозаписей, видеофрагментов.

Третий этап - это творческий этап, заключительный этап формирования лексического навыка. Важность его заключается в том, что навыки пользования лексическим материалом перерастают в умение самостоятельно использовать лексические единицы в различных видах речевой деятельности. На этом этапе рекомендуются упражнения на продуктивность речи, которые предусматривают самостоятельное употребление лексических единиц в предложении, сверхфразовых единствах, микродиалогах, то есть упражнения в неподготовленной речи.

Развитие умений иноязычного общения возможно только при условии сформированных определенных лексических, грамматических и произносительных навыков, поэтому разработка ситуаций предполагает, прежде всего, определение объема языкового материала (в качестве которого выступают лексические и грамматические средства) и необходимой степени владения ими, обеспечивающей возможность активизации мыслительной и речемыслительной деятельности в предлагаемой ситуации иноязычного общения.

Процесс формирования лексического навыка можно отобразить в таблице.

Таблица 1

Этапы формирования лексического навыка

| Этап | Цель | Упражнения |

| Этап семантизации лексических единиц | Семантизация и первичное закрепление лексических единиц | Рецептивно-репродуктивные, не коммуникативные |

| Этап автоматизации действий учеников с лексикой на уровне слова, словосочетание и сверхфразового единства; | Автоматизация лексических единиц | Репродуктивно-продуктивные, условно-коммуникативные |

| Этап автоматизации действий учеников с лексическими единицами на текстовом уровне. | Самостоятельное использование лексических единиц в речи | Продуктивные, коммуникативные |

Выводы по главе 2

Современные технологии обучения, развивают коммуникативные способности учащихся, развивают активность и мышление учащихся, их творческие способности, способности к самообучению и повышают мотивацию учащихся к изучению иностранного языка.

Проанализировав учебники по английскому языку для насальной школы сделали следующие основные выводы:

- «Знание» лексики без сформированных навыков ее употребления бессмысленно.

- Заучивание списков слов вне словосочетаний, и даже словосочетаний вне контекста, вне выхода в продукцию также бессмысленно. При таком заучивании все знания быстро забываются учащимися.

При формировании лексического навыка выделяются три этапа:

1) этап семантизации лексических единиц;

2) этап автоматизации действий учеников с лексикой на уровне слова, словосочетание и сверхфразового единства;

3) этап автоматизации действий учеников с лексическими единицами на текстовом уровне.

Глава 3. Описание опыта работы

3.1. Система упражнений по формированию лексических навыков у обучающихся 3-4 классов

Система упражнений представляет собой организованные и взаимосвязанные действия учащихся, направленные на достижение конкретной учебной цели при формировании навыков и умений. Она строится на основе определенных принципов.

1. Принцип учета целей и задач по обучению лексике в 2-4 классах общеобразовательных школ. Процесс обучения необходимо строить исходя из целей, поставленных перед педагогом. Упражнения должны полностью соответствовать задачам по обучению лексике в начальной школе.

2. Принцип коммуникативной направленности упражнений. Целью обучения иностранным языкам является формирование иноязычной коммуникативной компетенции. Следовательно, упражнения должны носить коммуникативный характер.

3. Принцип опоры на познавательные возможности учащихся начальной школы, рациональное сочетание практических и интеллектуальных действий.

4. Принцип мотивации в учебной деятельности учащихся 2-4 классов по овладению программной лексикой.

5. Принцип использования игровых действий при усвоении лексики. Игровые действия в структуре упражнений являются естественным мотивом к иноязычной коммуникации.

На основе изложенных принципов предлагаются несколько комплексов упражнений.

Комплекс упражнений для реализации стратегии создания когнитивного образа слова

1. Игра «Светофор». Если называемые учителем предметы есть на картинке, поднимите зеленый кружок, если нет - красный.

2. Прослушайте слово, нарисуйте названный предмет, затем произнесите его.

3. Из предложенных букв соберите слово, изображенное на картинке. Произнесите слово, запишите в тетрадь.

4. Игра «Домик». В каждом «домике» живет определенный звук. Разместите слова в домиках. Произнесите слова из каждого домика.

5. В предложенных словах замените транскрипционный знак буквой или буквосочетанием.

6. Найдите спрятанные слова по теме в картинке и разукрасьте их. С найденными словами придумайте словосочетание.

7. Вычеркните лишнее слово, объясните, почему выбрали именно его.

8. Игра «Memory». Найдите пару «картинка-слово».

9. Игра «Snowball».

Комплекс упражнений для реализации стратегии формирования понятия языковых лексических категорий

1. Выделите слова, означающие предмет по изучаемой теме, обведите зеленым карандашом. Произнесите слова.

2. В предложениях найдите слова, обозначающие действие. Изобразите действие. Произнесите слово.

3. Из ряда слов найдите прилагательные и запишите их в левый столбик. Найдите существительные и запишите их в правый столбик. Составьте возможные словосочетания.

4. Посмотрите на картинку. Распределите слова в три столбика (He, She, It).

5. Выберите слова, обозначающие животных. К каждому слову напишите прилагательные, ассоциирующиеся с каждым из них.

6. Прослушайте текст, обведите те слова, которые произнес диктор. Зарисуйте основную мысль текста.

7. Прослушайте предложения, к каждому прилагательному подберите синонимы, запишите их в тетрадь.

8. Посмотрите на картинки, расставьте картинки так, чтоб получилась история.

9. Распределите слова по группам «Zoo animals», «Domestic animals», «Wild animals».

Комплекс упражнений для реализации стратегии создания лексического страноведческого концепта

1. Подпишите предметы прописными и строчными буквами.

2. Прочтите текст, найдите слова по изучаемой теме, обведите их. Нарисуйте то количество предметов, какое указано в тексте. Подпишите картинки.

3. Напишите слово, которое начинается на данную букву.

4. Прочитайте два текста. Сравните, что едят на завтрак в России, а что в Великобритании. Сделайте два рисунка.

5. Подберите картинки с действиями для приготовления еды,

запишите словосочетания.

6. Прочитайте текст. Выберите слово или словосочетание, характеризующее каждый абзац текста.

7. Напишите другу из Великобритании письмо, отобразив разницу в приеме пищи в двух странах.

8. Разыграйте сценку покупки продуктов в магазине.

9. Разыграйте сценку «Festive dinner for Birthday».

Комплекс упражнений по реализации стратегии игрового взаимодействия

1. В парах раскрасьте слова в карточках. Гласные буквы красным цветом, согласные - синим.

2. Покажите соседу по парте (классу) картинки с изображением предметов и попросите их назвать предметы.

3. В парах соберите слова из букв, запишите слова в тетрадь. Изобразите слова для другой части класса.

4. Принесите любимую игрушку. Ответьте на вопросы, что может/не может делать ваша игрушка.

5. По схемам напишите как можно больше подходящих сложных слов. Запишите в тетрадь и произнесите слова.

6. Прочитайте текст. В парах соберите картинку из предложенных фрагментов.

7. Игра «Find someone who...». Учащиеся получают карточки с информацией, что они любят и кого им надо найти.

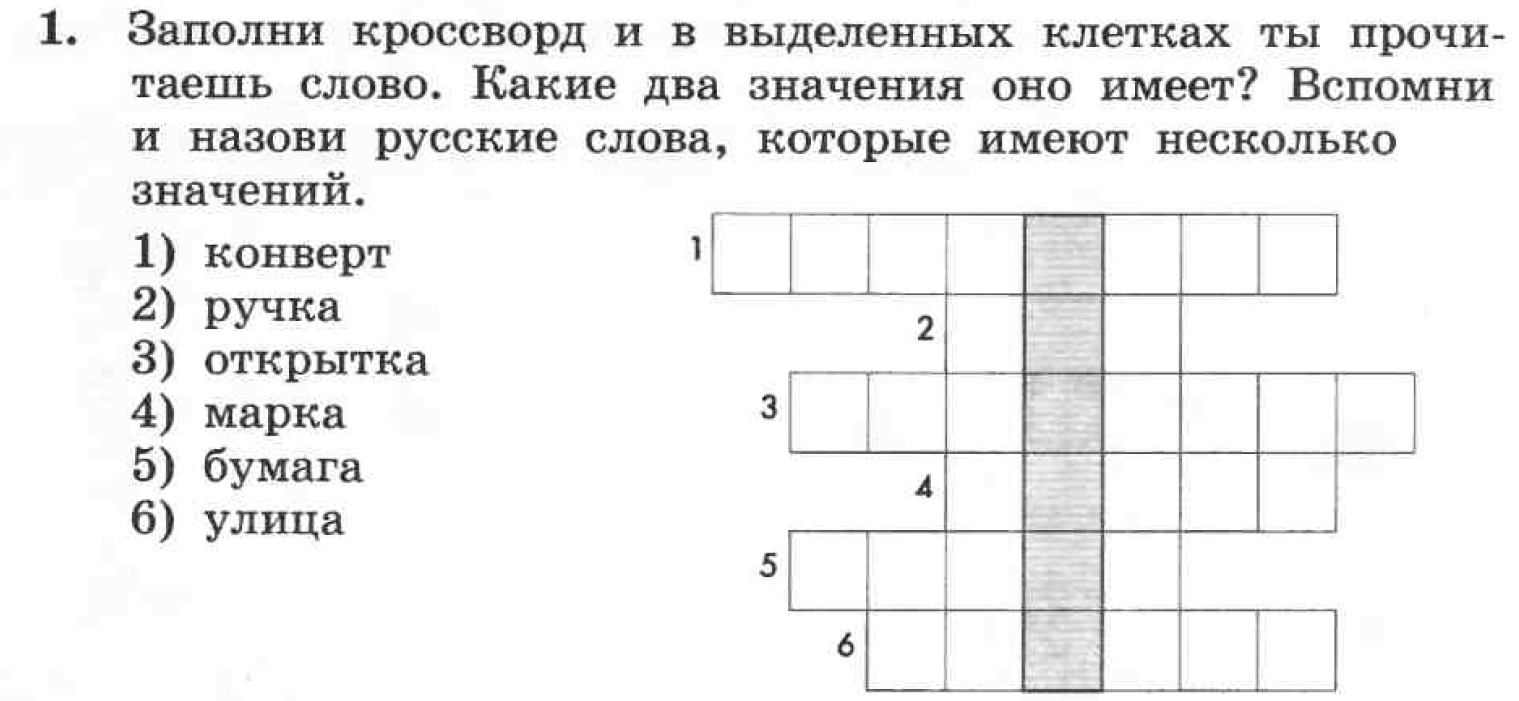

8. Решите кроссворд.

Лексически направленные упражнения в итоге способствуют формированию лексических навыков в полном объеме. Приведенные выше упражнения по усвоению активного и рецептивного лексического материала требуют определенной проверки с целью установления их эффективности и целесообразности.

3.3.Описание опыта

В третьем классе МОУ «Лицей» р.п. Земетчино в группе английского языка 12 обучающихся. Уровень усвоения материала по английскому языку следующий:

- на «отлично» – 2 обучающихся;

- на «хорошо» - 7 обучающихся;

- на «удовлетворительно» - 3 обучающихся.

Преподавание английского языка идет по учебнику «Английский в фокусе».

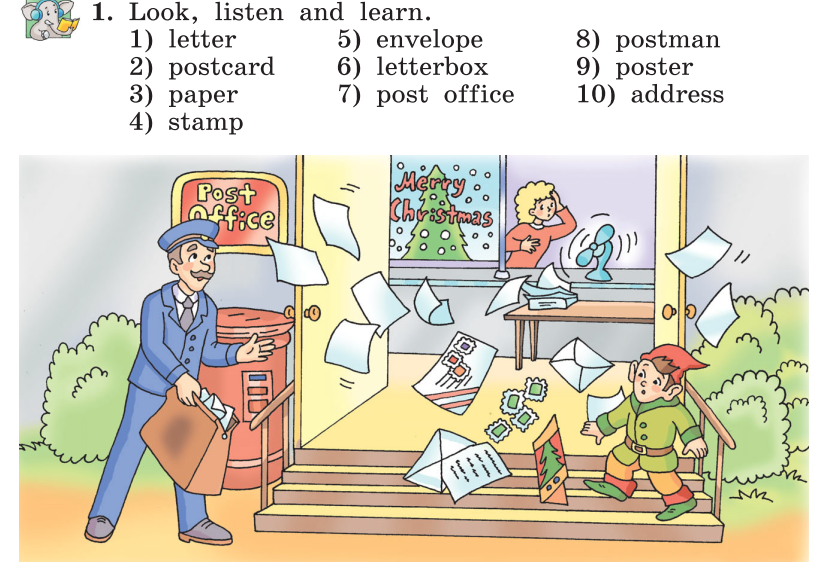

Для наглядности учителем была проведена диагностика уровня усвоения лексики самостоятельно без использования специальных упражнений и заданий на формирование лексических навыков. Обучающиеся получили домашнее задание выучить новую лексику по теме «Почта».

Letter — письмо

Post card — открытка

Mail — почта

Post office box — почтовый ящик

Stamp — печать

Deliver mail — доставлять почту

Address — адрес

Return address — обратный адрес

Postman — почтальон

Postbox — почтовый ящик

Deliver – доставлять

Letterbox – почтовый ящик

Sort – сортировать

Sack – сумка

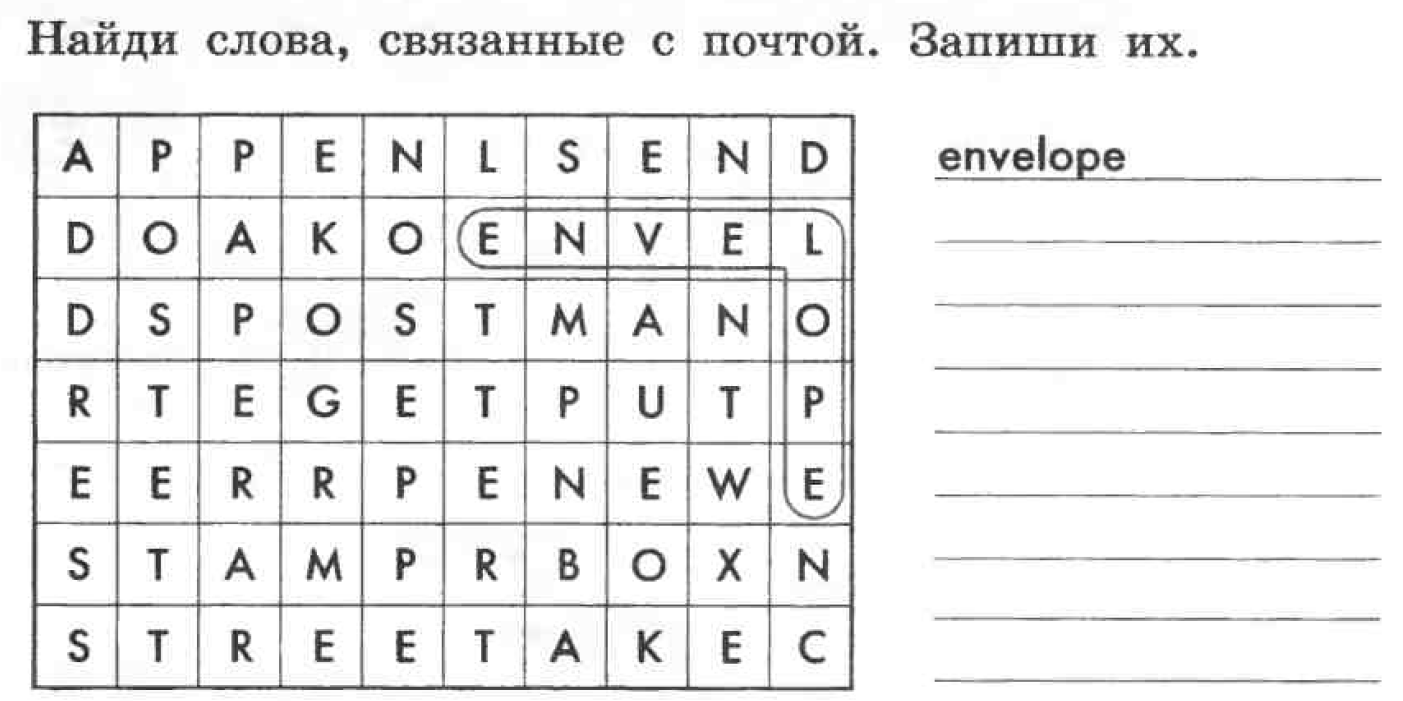

На следующем уроке при проверке домашнего задания были получены следующие результаты (рис. 1).

Рис. 1 Количество выученных лексических единиц по теме «Почта»

Как видим из диаграммы на рисунке 1 только 17% детей (2 человека) выучили все слова. Восемь обучающихся выучили половину слов, а 2 ученика запомнили менее половины слов.

Далее учителем был проведен урок, целью которого было введение нового лексического материала по теме «Почта». Использовался комплекс специальных упражнений для формирования лексических навыков при введении новой лексики

Приведем комплекс специальных упражнений, которые использовались на уроке для формирования лексических навыков по теме «Почта» в Приложении 1.

Задача урока состояла и в том, чтобы привлечь к деятельности всю группу.

Данный урок вёлся в рамках здоровьесберегающих технологий - была использована динамическая пауза, в течение которой, дети смогли встать со своих мест и размяться.

Stand up, look and listen. If I say (show) a word connected with the post office, you should swim. If I say another word you should run.

Атмосфера во время урока была доброжелательная, темп занятия соответствовал возрасту учащихся. Учащихся на уроке были активны, внимательны, работоспособны. Были соблюдены нормы педагогической этики и такта, культура общения «учитель – ученик».

По моему мнению, в целом, задачи урока были выполнены, поставленные цели реализованы.

Далее через неделю после проведения урока учителем была проведена самостоятельная работа на уровень усвоения лексики по теме «Почта».

Для проверки знания лексики по теме почта детям были предложены следующие задания.

Заполни таблицу

| Letter |

|

|

| открытка |

| |

|

| Post office box |

|

| Stamp |

|

|

| доставлять почту |

| Address |

|

|

| обратный адрес |

|

| почтальон |

| Postbox |

|

| Deliver |

|

|

| почтовый ящик |

| Sort |

|

| Sack |

|

Запиши значения слов, данных в транскрипции

[ˈletə], [pəʊst kɑːd], [meɪl], [pəʊst ˈɒfɪs bɒks], [ˌpiːˈəʊ bɒks], [stæmp], [dɪˈlɪvə meɪl], [əˈdres]

Вставь пропущенные слова в памятку, которую учитель оставил своим ученикам.

Результаты самостоятельной работы представлены на рисунке 2.

Рис. 2 Количество выученных лексических единиц по теме «Почта»

Как видим из диаграммы на рисунке 2, практически все дети справились с заданием. Только 1 обучающийся смог запомнить лишь половину слов, но у этого ребенка слабая успеваемость по всем предметам и ему необходимы дополнительные занятия.

Сравним полученные результаты, полученные при самостоятельном изучении лексики детьми и с помощью специальных упражнений, предложенных авторами учебника и дополнительных заданий, подобранных учителем на урок (рис. 3).

Рис. 3 Количество выученных лексических единиц по теме «Почта»

По результатам отсроченного среза наблюдаются тенденции прогрессивного роста и стабильности показателей по сформированности операционной структуры лексических навыков на начальном этапе обучения.

Результаты отсроченного среза подтверждают осознанность усвоения лексического материала. У учащихся наблюдаются: а) умения классифицировать лексические единицй по определенным признакам (по темам, по словообразованию); б) стабильность ЛН, заключающаяся в правильном употреблении единиц активного минимума. Все это позволяет учащимся успешно решать коммуникативно-познавательные задачи, предусмотренные программой по обучению английскому языку в начальной школе.

Предлагаемые стратегии и упражнения, в которых они реализуются, могут использоваться на уроках по усвоению и отработке лексики, на уроках повторения, на резервных уроках, на уроках контроля речевых навыков и умений.

Итак, мы видим, что использование комплекса специальных упражнений для формирования лексических навыков при введении новой лексики оказалось эффективным средством. Следовательно, наша гипотеза полностью подтвердилась.

Выводы по главе 3

Мною был проведен срез знаний лексических единиц по теме "Почта" в 3 классе, которые дети учили самостоятельно, обучающиеся получили домашнее задание выучить новую лексику. Результаты среза оказались неудовлетворительными. Далее учителем был проведен урок, целью которого было введение нового лексического материала по теме «Почта» с использованием специальных упражнений по формированию лексических навыков, который показал значительное улучшение в усвоении новой лексики детьми.

Использование комплекса упражнений по формированию лексических навыков обеспечивают: а) качество усвоения программного лексического материала; б) прочность и длительность его хранения в семантической памяти учащихся; в) включение лексических единиц активного характера в продуктивные виды речевой деятельности; г) осознанное употребление лексических единиц в соответствии с функциями иноязычной речи (коммуникативной, когнитивной, символической, директивной и др.); д) быстрое опознавание и понимание слов в рецептивных видах речевой деятельности; е) быстрое логическое воспроизведение фактов из текстов для аудирования и чтения.

Рассмотренный комплекс упражнений апробирован экспериментальным путем. Результаты апробации подтверждают возможность и целесообразность использования предложенных упражнений в начальных классах общеобразовательной школы с целью формирования лексических навыков.

Заключение

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.

Под лексикой понимается совокупность слов, что входят в состав какого-либо языка или диалекта. Лексика является одним из основных компонентов речевого общения и тесно взаимосвязана с фонетикой и грамматикой.

Активная лексика – это репродуктивная лексика, которую учащиеся должны воспроизводить в речи, как в устной, так и в письменной.

Образование лексического навыка представляет собой конечный результат овладения лексикой. Е.И. Пассов характеризует данный термин как «синтезированное действие по выбору лексической единицы адекватно замыслу и её правильному сочетанию с другими, совершаемое в навыковых параметрах, обеспечивающее ситуативное использование данной лексической единицы и служащее одним из условий выполнения речевой деятельности».

Для детей младшего школьного возраста характерна любознательность и открытость к познанию нового. В младшем школьном возрасте у ребенка появляется чутье к языковым явлениям, своеобразные общие лингвистические способности.

В процессе формирования лексического навыка целесообразно предусмотреть мероприятия для снятия и преодоления трудностей усвоения разных лексических единиц. С этой целью лексические единицы могут группироваться по степени и характеру трудностей, что позволяет подходить к ним дифференцировано, на основе их методической типологии.

Анализ учебных пособий по английскому языку начальной школы показал, что они в той или иной степени обладают возможностями для формирования у младших школьников лексических навыков.

Проведенное опытно-практическое исследование позволяет нам сделать вывод, что обучение в третьем классе по учебнику «Forward» отвечает требованиям ФГОС НОО и способствует формированию у младших школьников лексических навыков. Проанализированное нами содержание учебников по английскому языку начальной школы, показало, что учебники построены по тематическому принципу, темы и ситуации отобраны с учетом возрастных и психологических особенностей и интересов учащихся младшего школьного возраста. Современный подход в рамках коммуникативно-когнитивного метода – формирование навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативно-значимом контексте. При введении новой лексики основной упор авторы учебников делают на развитие языковой догадки, считая это требованием времени.

Проведенное в ходе исследования диагностирование уровня усвоения лексики самостоятельно (заучивание слов) в третьем экспериментальном классе на констатирующем этапе эксперимента показало довольно низкие результаты.

Использование комплекса специальных упражнений для формирования лексических навыков у учащихся начальной школы, предлагаемых учебным пособием «Spotlight» уровень усвоения новой лексики значительно повысился. Следовательно, заявленная гипотеза исследования подтвердилась.

Приведенные в работе задания, упражнения и игры по английскому языку, целью которых является формирование лексических навыков младших школьников могут использовать учителя начальных классов и студенты педагогических вузов, а также родители, заинтересованные в гармоничном развитии своего ребенка.

Список использованной литературы

Азимов, Э.Г., Щукин, А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) [Текст]/ Э.Г.Азимов, А.Н.Щукин. - М., 2009. - 448 с.

Ариян, М.А. Особенности взаимодействия учителя и учебника по иностранным языкам // Иностр.яз. в школе. - 2013. - №10. - С.14-18.

Афанасьева, О.В. Английский язык 4 класс. В 2-х частях. Ч.2 – учебник /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа, 2014. -128 с.

Бекишева Т. Г. Role-Plays as Method of Developing Speaking Skills in Teaching English / Бекишева Т. Г., Гаспарян Г. А. // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2014. - № 1. – 2014. – С. 34-37.

Бим, И.Л. Некоторые исходные положения теории учебника иностранного языка // Иностр.яз. в школе. -2002. - №3. - С.3-8.

Бронская, В. С. Теоретические основы формирования и развития лексических навыков у школьников / В.С. Бронская // Известия ПгПуим. В.Г.Белинского. - 2012. - № 28. - с. 705–706

Брунер, Дж. Психология познания [Текст] / Дж. Брунер. - М.: Прогресс, 1977. - 412 с.

Выготский, Л. С. Мышление и речь [Текст] / Л. С. Выготский.- М.: Лабиринт, 1999. - 350 с.

Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам / Гальскова Н.Д., Гез Н.И. - М.: Академия, 2004. – 334 c.

Гамезо, М. В. Психологические аспекты методологии и общей теории знаков и знаковых систем [Текст] / М. В. Гамезо, Б. Ф. Ломов, В. Ф. Рубахин // Психологические проблемы переработки знаковой информации. - М.: Наука, 1977. - С. 5-48.

Дмитрусенко, И.Н. Критерии оценки сформированности лексического навыка / И.Н. Дмитрусенко // Вестник ЮУрГУ. - № 25. – 2012. – С.126-127

Доржиева Э. А. Методические приемы по формированию лексических навыков при обучении иностранному языку студентов неязыкового ВУЗа /Э. А. Доржиева // «Ученые заметки ТОГУ» - № 4. – 2013. – С.1995-1998.

Дубровина, И.В., Данилова Е.Е., Прихожан A.M. Психология. Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений /И. В. Дубровина, Е. Е. Данилова, A.M. Прихожан; Под ред. И. В. Дубровиной. - М., Издательский центр «Академия», 1999. - 464 с.

Елизарова Е.Р. Как оценить словарный запас современного школьника: содержание и технология констатирующего эксперимента// Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 5;

Жаркова Т.И., Сороковых Г.В. Тематический словарь методических терминов по иностранному языку, — 2-е изд., стер. — М.: Флинта, 2014. - 321 с.

Заскока С. А. Введение в языкознание. Конспект лекций. - М.: Приор-издат, 2005.

Зимняя, И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе [Текст] / И. А. Зимняя. - М.: Просвещение, 1991. - 222 с.

Картон, А.С. Роль догадки в процессе пользования языком и в процессе обучения языку // Методика преподавания иностранных языков за рубежом / Сост. Е.В. Синявская, М.М. Васильева, Е.В. Мусницкая. - М., 1976. - Вып. 2. - С. 183.

Кочевых, Н. В. Развитие лексических навыков школьников в обучении английскому языку / Н.В. Кочевых // Lingua mobilis № 3 - 2012. – С.180-183

Мазунова, Л.К. Учебник как компонент системы "Учитель- ученик -учебник" // Иностр.яз. в школе. - 2010. -№2. - С.11-15.

Маркова, А.К. «Формирование мотивации учения в школьном возрасте». - Электронный ресурс. - Режим доступа: http://psymania.info/raznoe/307.php.

Митрофанова, К. А. Этапы формирования лексического навыка при обучении студентов 1 и 2 курсов иноязычной лексике медицинской сферы / К. А Митрофанова // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. - 2010. - №15. - С.331-335.

Михеева, И.В. Вебинар «Обучение лексике в серии УМК «Rainbow English» - Электронный ресурс. – Режим доступа: https://rosuchebnik.ru/material/obuchenie-leksikologii-angliyskogo-yazyka-na-primere-uchebnika/#video

Мустафина, Ф.Ш. Учебник иностранного языка в свете требований ФГОС // Реализация требований ФГОС второго поколения в УМК по иностранным языкам: мат-лы Республиканской научно-практической конф.16-17 января 2014 г. - Уфа : изд-во БГПУ, 2014. - С.52-55.

Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учеб. для студ. вузов [Текст] / В. С. Мухина. - М.: Академия, 1999. - 456 с.

Негневицкая, Е. И. Язык и дети [Текст] / Е. И. Негневицкая, А.М. Шахнарович. - М.: Наука, 1981. - 110 с.

Никитенко, З.Н. Развивающее иноязычное образование в начальной школе: моногр. [Текст] / З.Н. Никитенко. - М.: Глосса-Пресс, 2010. - 438 с.

Пассов Е. И. Урок иностранного языка / Е.И. Пассов – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. – 640 с.

Пассов, Е.И. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования методическое пособие для преподавателей русского языка как иностранного/ Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева. - М., 2010. - 567 с.

Современные образовательные технологии: учеб. пособие / коллектив авторов; под ред. Н.В. Бордовской. — 3-е изд., стер. — М.: Кнорус, 2012. — 432 с.

Шамов А.Н. Обучение лексической стороне речи и пути ее совершенствования в условиях средней школы / А.Н. Шамов // ИЗВЕСТИЯ ВГПУ. - №1. – 2011. – С.90.

Шатилов, С.Ф. Система упражнений при обучении иностранному языку в школе и вузе. - Л., 1978.