Содержание

Введение

Глава 1 История распространения овощей по материкам и странам

1.1. Картофель

1.2. Каруста

1.3. Морковь

1.4. Лук

1.5. Томаты

1.6. Огурцы

1.7. Перец

Глава 2 История распространения фруктов по материкам и странам

2.1. Яблоки

2.2. Груши

2.3. Бананы

2.4. Апельсины

2.5. Виноград

2.6. Ананас

Глава 3. А что же сажали на Руси

3.1. Репа

3.2. кубастый лук

3.3. Брюква

3.4. Ревень

3.5. Серая капуста

3.6. Конопля

Заключение

Список использованных источников

Приложение

Введение

Когда мы едим, привычные для нас сейчас продукты, мы не задумываемся, а откуда они взялись на нашем столе. Как и где они впервые появились. Нас очень заинтересовала эта тема и мы решили изучить историю появления некоторых продуктов питания на нашем столе. Мы хотим узнать откуда появились самые распространенные для нас овощи и фрукты.

Актуальность темы исследования: История переселения многих культурных растений связана с эпохой великих географических открытий. Узнавая родину того или иного растения, мы одновременно знакомимся с природой той страны, ее культурным прошлым, лучше понимаем необходимость охраны богатства всего растительного мира, включающего и те растения, полезные свойства которых еще не известны человеку.

Объект исследования: растения, человек, страна, откуда родом растение .

Предмет исследования: растения, которые находятся на нашем обеденном столе.

Цель исследования: Исследовать родину растений-путешественников, которые были привезены в нашу страну.

Задачи:

1.Исследовать, какие продукты питания растительного происхождения мы чаще всего употребляем в пищу.

2.Выяснить, какие существуют центры происхождения культурных растений.

3.Отметить на карте, растения из каких центров происхождения чаще употребляются нами в пищу.

Сейчас мы не можем себе представить обеденный стол без хлеба, риса, макарон, картофеля, овощей и фруктов. А было время, когда не существовало ни культурных растений, ни домашних животных. Наши предки довольствовались лишь тем, что они находили: собирали плоды, ягоды, семена. Они стали замечать, что случайно оброненные в землю семена давали всходы. А на выросших растениях появлялись семена и плоды. Они стали окультуривать и выращивать те растения, которые росли в их местности. Из своих далеких путешествий люди везли новые ранее неизвестные в Европе растения. Позже в Европу, а потом и в Россию были привезены новые овощи и фрукты. И было это во время великих географических открытий.

Мы разберём самые используемые овощи и фрукты. А также расскажем, какие исконно русские продукты были в Древней Руси

Глава 1

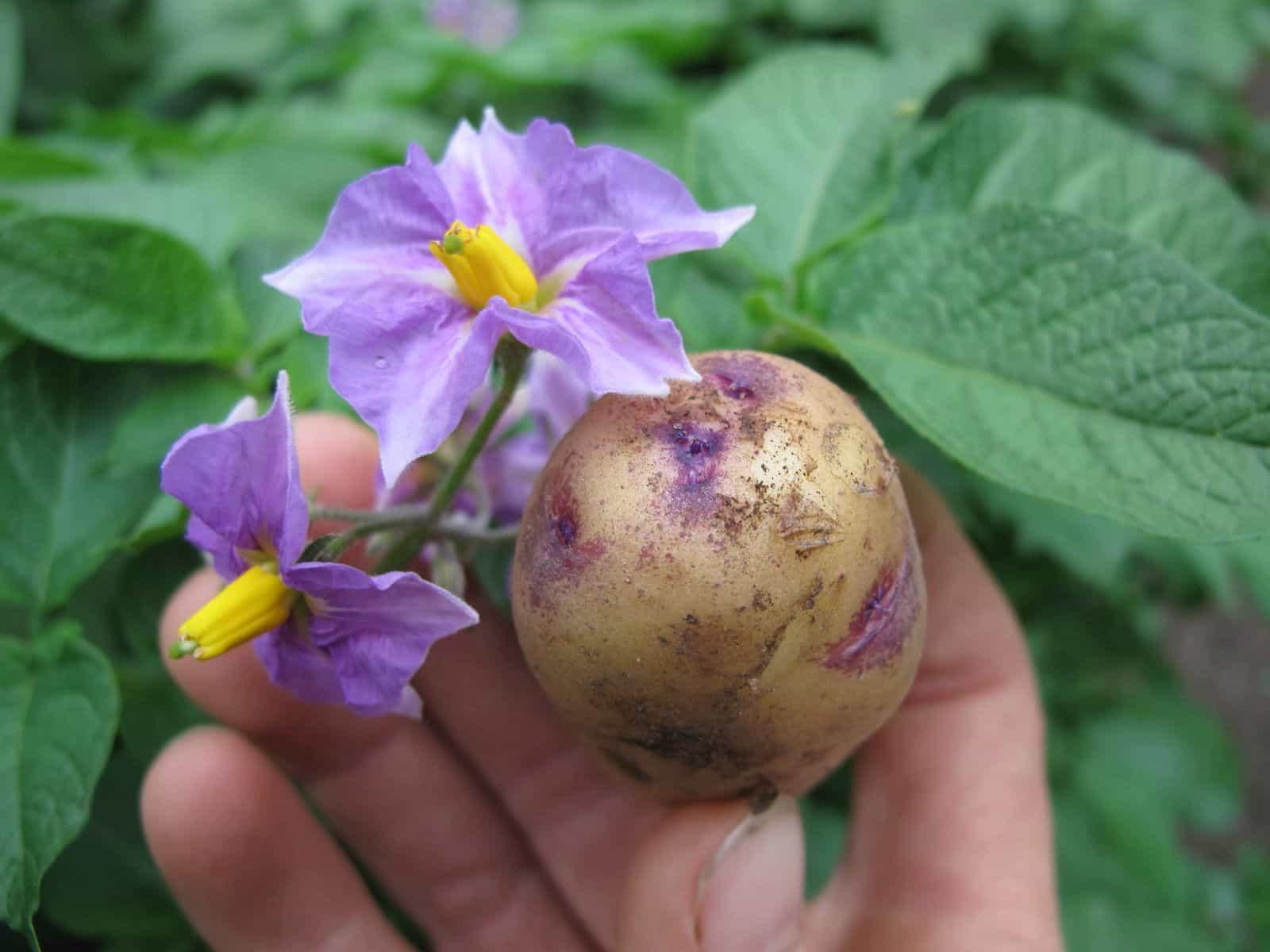

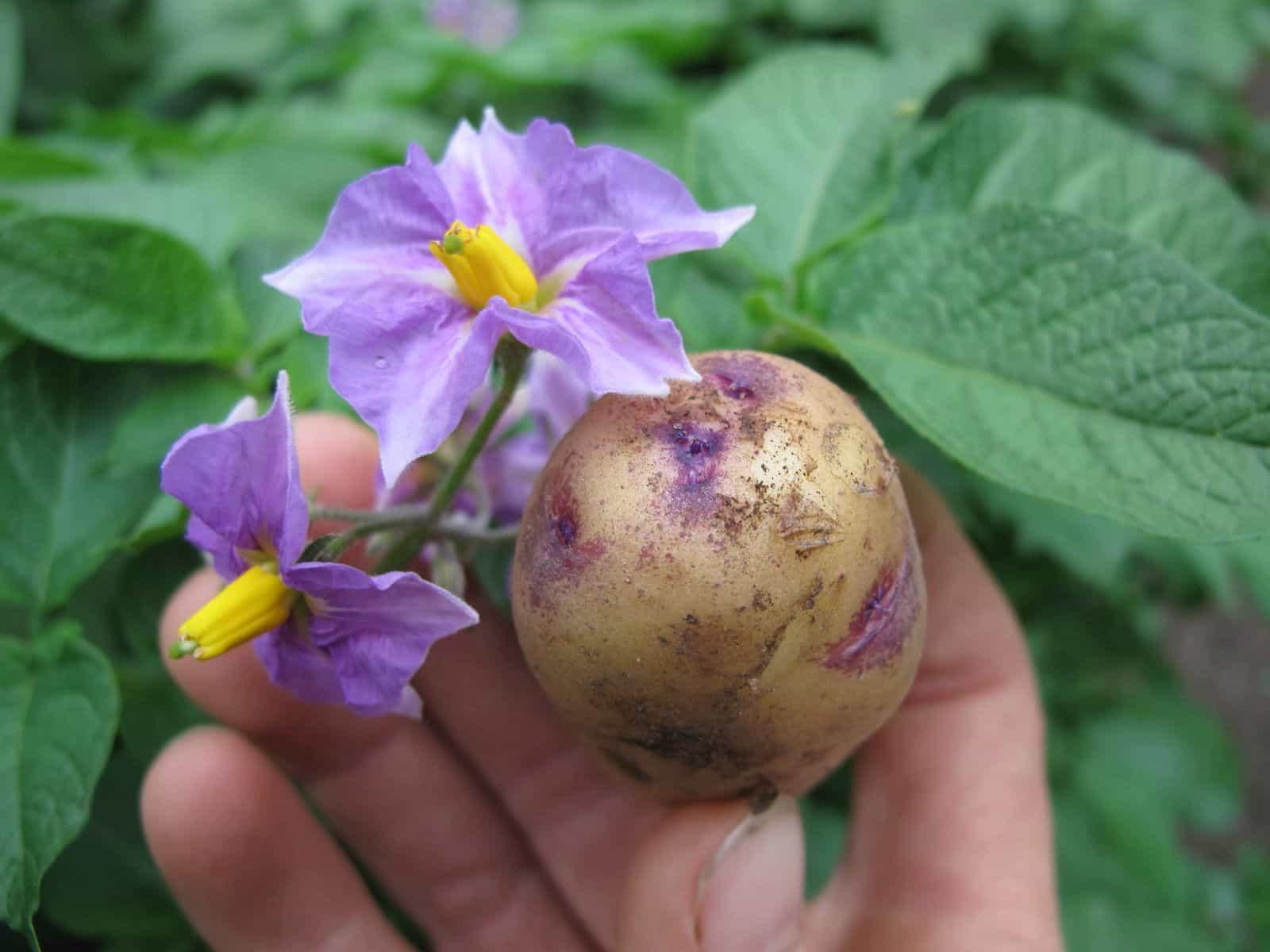

1.1. Картофель

Сейчас не один праздник в России не обходится без картошки. История картофеля начинается в Южной Америке (это её родина). Предположительно, это были такие страны, как Чили, Боливия и Перу. Еще 5000 лет назад, индейцы начали возделывать дикорастущий овощ. Также, известно, что они боготворили картофель, и даже приносили ему жертвы. Почему его почитали, ученые не знают, но такое, точно было.

На данный момент, в Перу имеется более 1000 различных сортов картофеля. И, даже существуют сорта с зелеными клубнями размером с грецкий орех, малиновые. На рынках Перу, принято готовить картофель прямо там.

И вот, наконец, картофель попадает в Европу. Это случилось в Х V I веке в 1551 году. Тогда, географ Педро Сьеса да Леон завез его в Испанию. И тогда, он описывает питательные и вкусовые свойства. В Испании картофель полюбили сразу. Хотя, сначала, его сажали на клумбах, как декоративное растение. Но, это только вначале, а потом его оценили.

Так было не везде. Например, в Германии, люди упорно не хотели садить картофель. Предрассудки пошли с тех времен, когда люди еще не знали, что здесь в пищу идут клубни и травились надземными частями растения. И, вот наконец, в 1651 году прусский король Фридрих Вильгельм Первый, в прямом смысле, просто заставил людей выращивать картофель. Дошло до того, что людей казнили при отказе от выращивания картошки. А в XVII веке, в Пруссии уже засевали огромные поля картофелем.

В Ирландию картофель попадает в 1590 — х годах. Им не помешали даже неблагоприятные климатические условия.

В России, в начале XVIII века царь Петр I привез из Европы клубни для посадки. И затем, по царскому приказу картофель должны были выращивать все крестьяне.

Первое время люди не оценили по-настоящему этот овощ. И поэтому, относились к нему с опасением. В 1765 году, благодаря стараниям Екатерины II, правительство признало картофель полезным и заставили крестьян выращивать картошку в обязательном порядке.

Интересно. В голодном году 1860 картофель полюбился людям по-настоящему. И именно с того времени, и началось повсеместное признание картофеля, как второго хлеба.

На данный момент, картофель по-настоящему всенародный овощ, который выращивают все.

1.2. Капуста

История капусты исчисляется со времен Гиппократа, который в свое время уже упоминал о капусте. Значит, капуста уже в то время была известным овощем. Родиной капусты считается Средиземноморье. К тому же, ученые утверждают, что именно здесь, стали выращивать листовую капусту. А вот, из листовой капусты люди вывели кочанные, кольраби и цветную капусты.

Кочанные формы капусты, начали культивировать древние земледельцы Пиренейского и Апеннинского полуостровов. Поэтому, здесь, до сих пор встречаются в культуре примитивные (первоначальные) формы этого ботанического вида. Ботаник В. Л. Комаров предполагает, что в Древнем Египте, это растение распространилось не ранее VI века до нашей эры. Тем не менее, Гиппократ, который жил в V—IV веках до нашего летосчисления, так же упоминал о капусте, как уже известном овоще.

Южные славяне, познакомились с белокочанной капустой в период их расселения на территории между Средиземным, Адриатическим и Черным морями. Таким образом, в VI—VII веках нового летосчисления люди на этих территориях уже знали про белокочанную капусту. И, с этого времени, началась история капусты в Западной Европе. И вот, белокочанная капуста стремительно начала распространяться в этом регионе. Получается, что она получила известность еще в годы раннего средневековья.

Первое упоминание об этом, имеется в указе франкского короля Карла Великого, который правил страной в 742—781 годах. Но, хозяйственное значение капуста приобрела в Западной Европе, только в позднее средневековье. Об этом, можно было прочитать в трактате «О растениях». Который был написан в 1256 году, немецким ученым Альбертом Великим.

И вот, капуста появилась в Закавказье. Куда её завезли греческие и римские поселенцы. Они, тогда осваивали Черноморское побережье Ученые предполагают, что капуста появилась на территории страны еще в VII—V веках до нашей эры.

Из Закавказья капуста проникла в Киевскую Русь. Где, к XI—XII векам прочно внедрилась на огороды славян. Предположительно, с этого периода и начинается история капусты на Руси. Далее, она попадает в Московию, где, и в настоящее время имеет огромную популярность.

Из всех форм капусты, наиболее пришлась по вкусу нашим предкам белокочанная капуста. Которая, вскоре стала традиционной и любимой овощной культурой.

По документам на Руси белокочанную капусту возделывали на огородах еще в XI столетии. В «Изборнике» Святослава, составленном в 1076 году, есть специальный раздел, посвященный хранению и использованию белокочанной капусты.

Так же, в «Уставной грамоте» смоленского князя Ростислава Мстиславича, написанной в 1150 году, упоминается «…на горе огород с капустником». К XVI веку капуста стала обычным овощем на Руси.

Это подтверждается записями в своде житейских правил и наставлений XVI столетия «Домострое». Быстрое распространение белокочанной капусты, объясняется тем, что это растение обладает множеством ценных качеств. Оно дает высокий урожай. К тому же, кочаны отличаются лёгкостью, позволяющей иметь на столе свежую капусту почти круглый год.

1.3. Морковь

История моркови, начинается из Древней Азии. Предположительно из Афганистана и Ирана. На данный момент, в мире имеется огромное количество сортов моркови. И, они могут быть оранжевого, красного, черного, желтого, белого цветов. Морковь широко применяется в кулинарии, народной медицине, косметологии, диетологии

Родиной моркови, по мнению ученых, является Афганистан и Иран. Но, в настоящее время, морковь можно встретить в диком виде во многих Европейских странах (в России тоже), Азии, Африке. Наземная часть, такой моркови, ничем не отличается от современных культурных сортов. А вот, корнеплоды у дикой моркови являются более мелкими и менее сочными.

Известно, что в культуру морковку ввели более 4000 лет назад. Данные подтверждаются и археологическими раскопками, и различными рисунками, и письменными свидетельствами. В Швейцарии при раскопках ученые, также обнаружили окаменевшие семена моркови времен бронзового века. Хочется заметить, что древние римляне и греки, тоже знали про морковку, и считали ее лакомством, и употребляли только по большим праздникам.

Интересно то, что раньше (в древности), морковь выращивали не ради корнеплодов, а ради сочной и ароматной ботвы и семян. Первые упоминания про употребление в пищу корнеплодов приходятся на I век нашей эры. Уже тогда, плоды моркови использовались не только в пищу, но и в медицинских целях. И, это подтверждается записями в древних рукописях.

В Европе морковь появилась только в IX — XIII веке. Кстати, Испания и Франция первые страны, где морковь начали употреблять в пищу. И еще, во времена Карла Великого, предположительно XIII век, морковка пользовалась большим спросом.

Следующие страны, которые начали культивировать морковь, это Китай, Япония и Индия. Это случилось в XIII веке.

Важный момент, что раньше до XVII века оранжевой моркови не было. В ходу была белая и фиолетовая, красная и желтая морковки. Русский ученый Н. Вавилов утверждает, что родиной белых и фиолетовых плодов является Афганистан, желтой — Китай, а у красной родина — Средиземноморье.

Оранжевая, привычная нам морковь, была выведена в Нидерландах в XVII веке. Предположительно, оранжевый цвет морковь получила, в связи с королевской династией Оранских. И именно, оранжевый цвет, считался семейным цветом. Вильгельм Оранский сделал Голландию независимой, и поэтому, в честь его и сделали плоды оранжевыми.

В русском памятнике «Домострое», морковь описывается в XVII веке. Здесь, иностранные гости, которые бывали в Москве в это время, утверждают, что почти во всех огородах встречали грядки с морковью.

1.4. Лук

История репчатого лука начинается из Азии 4000 лет назад. И здесь существует две версии о происхождении лука.

Первая версия. Репчатый лук появился в Центральной Азии, и к этой версии склоняются меньшее количество ученых. Поэтому она неосновная.

Вторая версия, так это происхождение лука в Юга — Западной Азии. Предположительно это такие страны, как Афганистан, Пакистан, Иран и Ирак. А еще точнее, то что лук начали выращивать в Ираке. На юге страны жили древние шумеры, которые культивировали лук наравне с горохом нутом, пшеницей и чечевицей. И именно от них и начался путь репчатого лука по миру.

Далее из Юга — Западной Азии репчатый лук попадает в близлежащие страны такие, как Китай. И об этом писалось в древних летописях того времени.

Следующая страна, куда попадет репчатый лук, так это Древний Египет. На плодородных землях Нила египтяне начали выращивать репчатый лук. И это случилось 2000 лет до нашей эры. Подтверждением служат рисунки на стенах пирамид. Люди считали, что лук заряжает энергией. А как талисман, луковицы защищали от сглаза и болезней. И их ученые находили даже в гробницах у фараонов. Это было, как дар богам.

На следующем этапе пути по миру лук попадает в Грецию и Персию.

В Европу культура приходит примерно в 500 лет нашей эры (пятый век). Например, в Древнем Риме лук в обязательном порядке употребляли легионеры. Далее в X — XII веке в таких странах, как Португалия, Франция и Испания лук был в обиходе простых людей, которые ели его каждый день. Он был для них, как для нас в наше время картофель и капуста.

Америка увидела репчатый лук благодаря Христофору Колумбу. Распространение началось с острова Изабелла, который в настоящее время относится к Мексике. Пикантный овощ быстро завоевал популярность среди местного населения по всей территории Северной и Южной Америки.

Далее, спустя несколько столетий репчатый лук появляется в Древней Руси. Предположительно он проник на Русь при торговле с чужеземцами на берегах Дуная. Спустя некоторое время, лук стали привозить из таких регионов, как Византия, Средняя Азия и Западная Европа. На Руси культура быстро завоевала популярность, и это потому, что лук считался полезным для организма овощем. Он обладал обеззараживающим свойством, а также применялся для лечения различных болезней.

1.5. Томаты

Предполагается что, родиной помидор можно считать Галапагосские острова, Мексику, Перу, Чили. Дикие и полудикие виды помидоров, в этих местах можно встретить и в наше время. Местные жители, на родине томатов в Америке, называли их «томатль». От этого названия, и произошло привычное всем «томат». Но, гораздо чаще томаты у нас, да и во всей Европе, именуются помидорами.

В Европу, томаты были завезены Колумбом. В Европе разведением томатов увлеклись французы и итальянцы. И, итальянцы называют томаты "помодоро", в переводе на русский, это звучит как «золотое яблоко». А они — народ очень эмоциональный. Красный цвет плодов, у них обозначает любовь. И поэтому, французы переименовали эти овощи в «любовные яблоки». Что по-французски, звучит как «помидор», а у итальянцев «помодоро» — золотое яблоко). Отсюда — наше «помидор». В Англию томаты попали из Испании и Италии. Но, долгое время к употреблению плодов в пищу относились подозрительно. О них писали: «…в теплых странах их едят, приправляя перцем, солью и маслом, а также в виде соусов, но они мало питательный и вредны».

В России помидор возделывают с XVIII века. По приказу императрицы Екатерины ІІ, из Европы была привезена целая корзина помидор. Их привез посол одной из европейских стран. И он предстал перед сенатом с докладом «О диковинных фруктах и необыкновенных произрастаниях на европейских полях и огородах, невиданных доселе в России».

Но, тогда плоды не понравились российской знати. И, за помидоры заступился замечательный русский агроном А. Т. Болотов. В то время, он был знатоком данного плода и занимался его исследованием, как овощной культуры в 1784. Он же, первый в России, начал культивировать помидоры. Производство томатов началось в Астраханской губернии в середине XIX века. Оттуда, помидоры начали распространятся в средние и северные районы России. Заметим что, в XIX веке томаты в Крыму и Ставрополье, они считались уже как культурное растение. В ХХ веке культура помидор становится основным овощем на столах россиян.

1.6. Огурец

Огурец — это по-настоящему народный любимец. Из него делают вкусные и полезные салаты. Начало истории выращивания огурцов, теряется в глубине веков. Ученые определяют возраст культурного огурца от 4000 до 6000 тысяч лет. Индия является его родиной. И в этом, мнения всех сходятся единогласно. В настоящее время, его дикие родственники (огурец Хардвика) блаженствуют в индийских джунглях и украшают зелеными гирляндами заборы в деревнях. Этих диких собратьев, совершенно невозможно употреблять в пищу, из-за их горького вкуса.

В Европу огурец попал, скорее всего, в эпоху греко-персидских войн. Это лет за 500 до Рождества Христова. Первыми его стали возделывать римляне и греки. А у греков, в Гомеровы времена даже существовал “Город Огурцов” – Сикион. Греки и римляне круглый год выращивали огурцы в парниках. И даже, изобрели технологию их засолки в кадках. Тогда же, и там же, были открыты целебные и косметические свойства огуречного сока, толчёных семян огурца и его растёртой кожицы. Есть, так же не лишённое оснований подозрение, что и рецепт опохмеления огуречным рассолом произошел из тех древних времён, и отнюдь не является русским ноу-хау.

Далее, где-то в IV — V веках, огурец после Азии и Греции начал стремительно завоевывать Европейские государства.

На Русь огурец попал в X — XI веке. Считается, что на Русь огурцы привезли из Византии. Но, это не точный факт, а лишь предположение. Во время археологических раскопок на территории Новгорода были найдены оболочки семян.

Эти оболочки предположительно X века. Большую популярность он получил уже на территории России и Украины в XVI — XVII веке. В 70 — х годах XVII века Петр I издал указ создать овощеводческое хозяйство в Измайлово. Где, на больших территориях выращивались капуста, дыня и сам огурец уже в больших объемах.

Огурцы состоят из воды на 96 %, на польза существует. И это потому, что они имеют в своем составе витамины и минералы. Которые, легко усваиваются организмом человека.

1.7. Перец

В XV в Колумб открыл Южную Америку. И мореплаватели нашли в этих странах много неизвестных растений. Которые были привезены в Европу. Среди них был и перец. И до сих пор, его дикие виды произрастают в этих тропических районах. Поэтому, этот овощ считают одним из самых древних овощей. Ведь его начали культивировать за несколько десятков столетий до нашей эры. После того, как европейские мореплаватели в XV в. попали в Центральную Америку, перец стал известен и в Европе.

Интересный факт, что при раскопках в Индии, археологи нашли свидетельства о том, что там перец знали еще 3000 лет назад. И, именно в это время, в индийских летописях тех времен, упоминается про черный перец. Кстати, в Китае его знали примерно 2000 лет назад. После этого, овощ попадает в Турцию и Иран. А затем, дорога идёт в южные районы России.

В России перец в культуре появился позднее, чем в других европейских странах, его завезли из Турции и Ирана в конце ХVI века. Первое упоминание о нем имеется в рукописи XVI столетия: «Благопрохладный цветок, или травник». Но, распространенной приправой он стал только в ХVIII веке. Только к середине XIX века стручковый перец был оценен у нас и как овощ. Стоит заметить, что перец во всем мире называется сладким, но в нашей стране его называют еще и болгарским. Это название идет со времен Советского Союза. Тогда, селекционеры Болгарии удачно вывели несколько сортов сладкого перца, и тем самым внесли существенный вклад в развитие селекции перца. В то время, СССР закупал сладкий перец в Болгарии в огромных количествах, и поэтому советские люди стали называть его "болгарским".

Некоторые сорта перцев могут содержать в своем составе витамина С больше, чем в ягодах смородины и лимона. Еще, он содержит: витамины P, B, E и фосфор, магний, клетчатку, железо, калий, эфирное масло.

1.8. Тыква

Сегодня трудно поверить, что шесть сотен лет назад тыква совсем не росла на территории России и ближнего зарубежья.

Настоящей родиной этого овоща чаще называется Америка, а точнее – Мексика и Перу, и якобы семечки тыквы привёз в Европу Христофор Колумб. Но в начале XX века русская экспедиция во главе с учёным, генетиком и селекционером Николаем Вавиловым нашла дикие тыквы на севере Африки, и все сразу заговорили о том, что "чёрный" континент и есть родина тыквы. Некоторые учёные эти версии отвергают, считая родиной растения Китай или Индию. Хотя также известно, что тыкву употребляли ещё в фараоновском Египте и в Древнем Риме, в последнем о тыкве упоминали в своих работах Полиний-старший и Петроний.

В России данный овощ появился только в XVI веке, по одному из мнений, её завезли с товаром персидские купцы. В Европе же тыква повсеместно появилась несколько позже, в XIX веке, хотя ещё в 1584-м французский исследователь Жак Картье сообщил о том, что нашел "огромные арбузы". Тыква очень быстро стала популярной, т.к. она не требовала каких-то специальных условий, росла повсеместно, а также всегда давала богатый урожай. По праздникам почти в каждой русской избе подавалась так называемая "чинённая тыква". Брали большой плод, срезали верхушку, начиняли рубленым мясом с луком и специями, закрывали верхушкой и запекали в печи. Через полтора часа получалось великолепное блюдо, аналогов которого трудно найти в нашей истории.

Глава 2

2.1. Яблоки

Дикорастущими яблоками предки современного человека питались всегда. Яблоки выращивают почти 5 тыс. лет. Родиной одомашненной яблони является территория современного южного Казахстана и Киргизии (предгорья Алатау), где до сих пор встречается в диком виде яблоня Сиверса, от которой и произошла яблоня домашняя. Предположительно, оттуда во времена Александра Македонского либо во время иных миграций она попала в Европу. По другой версии, это фруктовое дерево первоначально произрастало в районе между Каспийским и Чёрным морями, а уже оттуда было завезено в другие районы мира. Обугленные остатки яблони обнаружены при раскопках доисторических озёрных стоянок Швейцарии; по-видимому, жители Европы хорошо знали яблоню ещё во времена неолита, но одомашнивание её в данной части света произошло значительно позднее.

Колыбелью яблоневодства в Европе была Древняя Греция. Писатели Древнего Рима — Катон, Варрон, Колумелла, Плиний Старший — описывали 36 сортов яблони, выращиваемых в их время. В европейской культуре яблоня быстро заняла важное место. Общеевропейским можно считать мотив «золотых яблок», якобы дарующих бессмертие и вечную молодость и потому часто похищаемых. Даже слово «рай» по-кельтски звучит как Авалон («страна яблок»).

В русских землях культурная яблоня впервые появилась в XI веке в монастырских садах Киевской Руси; так, при Ярославе Мудром (в 1051 году) был заложен яблоневый сад, позже известный как сад Киево-Печерской лавры. В XVI веке яблоня появилась и в северных районах Руси. Для выведения культурных сортов яблони были использованы четыре её вида: яблоня низкая, яблоня лесная, яблоня ягодная и яблоня сливолистная, или китайская.

2.2. Груша

Груша пришла к нам из доисторической эпохи. Родина её точно не установлена. Культивированная груша происходит, по-видимому, из Древней Греции (за 1000 лет до н. э.).

По одним источникам, родиной является Средняя Европа и Средняя Азия. Остатки диких лесных груш обнаруживают в швейцарских свайных постройках.

Первое упоминание груш можно найти у Гомера в «Одиссее» (песнь XXIV). Римляне знали 38 сортов, но, по свидетельству Плиния Старшего, многие из них были не очень вкусны, их ели бедняки. В период раннего средневековья количество сортов уже достигало 300. На территории Германии груши, которым было более 50 лет, считались священными. Проповедники христианства нанесли значительный вред распространению грушевых деревьев, видя в них следы языческого культа.

В Россию груша впервые попала в X веке и скоро полюбилась местному населению. Если верить летописям, сначала её выращивали в монастырях Киевской Руси. Позже из Киева груша попала в Москву. К XV веку столица была окружена садами плодовых деревьев: яблонь, груш, слив, вишни. В «Домострое» уже давались подробные советы о том, как выращивать груши, чтобы получить хороший урожай.

2.3. Бананы

Банан — одно из самых древних культивируемых растений. Его родиной считаются острова Малайского архипелага, где, как полагают учёные, древние жители выращивали их и употребляли в пищу как дополнение к рыбной диете. Путешествуя по островам Тихого океана, они запасались известными им фруктами и таким образом способствовали распространению бананов. Первым из современных учёных, установившим географическое происхождение бананов, стал один из основоположников научной селекции академик Н. И. Вавилов, который в 1920—1930-х годах исследовал различные регионы мира и описал результаты в труде «Центры происхождения культурных растений»

Наиболее ранние письменные упоминания об этом растении дошли до нас в памятнике индийской культуры Ригведа (XVII—XI вв до н. э.) — вероятно, к тому времени бананы с помощью мореплавателей уже были интродуцированы на Индийском субконтиненте. В этом источнике бананы были названы съедобным растением наряду с манго и крыжовником. В буддийском каноне на языке пали, обнаруженном на Цейлоне и относящемся к V—VI векам до н. э., описывается, что монахам разрешено в праздничные дни пить напиток, приготовленный из бананов. Первым неиндийским письменным источником, в котором можно найти упоминание о банане, считается Китайский тактик и писатель Ян Фу, живший во времена китайской династии Лян (502—557 гг.), впервые упоминает о разведении бананов в этой стране. Римский писатель Плиний Старший в «Естественной истории» (77 год) упоминает о том, что Александр Македонский во время своего похода в Индию в 327 году до н. э. попробовал этот фрукт и даже привёз его с собой в Европу. Некоторые учёные полагают, что бананы были также известны и в Южной Америке до прихода европейцев. Утверждения обосновываются тем, что остатки банановых листьев находили в перуанских индейских гробницах.

После 650 года бананы были завезены из Индии в Палестину и на восточное побережье Африки. Ко времени активного исследования Западной Африки европейцами, которое пришлось на XV век, бананы там уже были хорошо известны. После 1402 года португальцы привезли бананы из Гвинеи на Канарские острова, где занялись их выращиванием, а в 1516 году — спустя лишь 24 года после открытия Америки Колумбом — завезли его на остров Гаити.

Лишь во второй половине XIX века, с изобретением первых холодильных установок и строительством железных дорог, появилась стабильная возможность доставки этих фруктов на северные рынки сначала США, а затем и Европы. Даже в наше время далеко не все сорта этого фрукта пригодны для экспорта, и многие страны — такие как Китай, Индия, Таиланд и Бразилия — выращивают бананы только для внутреннего потребления либо экспортируют их в незначительных количествах.

Бананы пытались выращивать в России еще в 1750-х: сохранились записи садовника Императорского летнего дворца.

Первые плоды появились в России в конце XIX века, когда плоды научились провозить в холоде. Правда, позволить себе их могли только очень богатые люди. Желтые плоды были даже более престижными, чем ананасы.

Затем были войны, революции — людям было совсем не до бананов. В 1938 году уже СССР закупил партию желтых плодов для лучших обеденных заведений из Москвы и Киева.

Поговаривали, что бананы полюбились Сталину. Новую партию плодов закупили уже после Великой Отечественной войны. Бананы выдавали передовикам производства за отличную работу.

В середине 50-х бананы стали привычным продуктом не только для европейской части России, но и для Сибири и Дальнего Востока. Импортировали фрукты из Китая и Вьетнама. Из-за войны во Вьетнаме и ухудшившихся отношений поставки бананов прекратились до 70-х.

В 80-х Брежнев постановил завозить в страну фрукты из Латинской Америки и Африки, а именно Эквадора и Гвинеи. Затем поставлять бананы начала и Колумбия.

После распада СССР бананы сначала стали очень доступными из-за освобождения от таможенных пошлин. Сегодня бананы можно купить везде.

2.4. Апельсины

Родина апельсина – Южный Китай, Вьетнам и Индокитай. Первые упоминания об апельсинах найдены в китайских летописях и датированы II-I вв. до н.э., причем как плоды, привезенные откуда-то в Китай. Судя по древнегреческому мифу о Геракле, в Европе об апельсинах уже знали. Свой одиннадцатый подвиг Геракл совершил, когда привез в Грецию "золотые яблоки", которые он должен был сорвать в садах дочерей ночи — Гесперид. Поэтому и все плоды цитрусовых получили свое название — гесперидии. На юг Испании апельсины были завезены в XI веке, а к 1579 г. относятся первые апельсиновые плантации в Новом Свете. В Европе сладкие апельсины стали известны лишь в начале XVI в. Апельсины там так понравились, что их стали выращивать в оранжереях. Так называли закрытые апельсиновые плантации. По-французски апельсин — "оранж". Русское слово "апельсин" происходит от английского слова "appl-син", что означает "китайское яблоко". Культивируется в тропическом и субтропическом районах стран мира. В России их возделывают на Черноморском побережье Кавказа. Апельсин считается одной из важнейших плодовых культур среди цитрусовых. Ствол апельсинового дерева достигает высоты 7-12м. Собирают апельсины, как и другие цитрусовые, вручную. Количество витаминов и других полезных веществ в кожуре втрое больше, чем в мякоти. Внутренний слой цедры богат пектином, который благоприятен для пищеварения и выводит из организма вредные вещества. Пектин используют при изготовлении джема и мармелада.

В начале XVIII века слава о солнечных чудо-фруктах добралась и до России. Ученые считают, что первые апельсины в Россию попали из Голландии. Мощный импульс к выращиванию цитрусовых культур в России дал сам Петр I. Бывая в Европе, российский самодержец познакомился с этими плодами и их агротехникой. И если до Петра I в Россию ввозили только созревшие плоды, то при нем начали закладывать оранжереи с цитрусовыми растениями. Для распространения знаний об этих культурах и опыта в агротехнике цитрусовых в закрытом грунте в Россию стали приглашать европейских садовников. В 1714 г. князь А.Д. Меньшиков построил новый дворец с большими оранжереями, в которых стали выращивать эти плоды, и дал ему название в честь апельсина — Ораниенбаум (от немецкого — апельсиновое дерево). А спустя некоторое время Екатерина II приказала именовать этот дворец вместе со слободой городом Ораниенбаум и посвятила ему герб: оранжевое апельсиновое дерево на серебряном фоне.

До начала XVIII века в России апельсин носил разные имена: померанец, турецкое (персидское) яблоко, наранж, оранциор – и только потом обрёл свое современное название.

Уже в конце XVIII века в Российской Империи было множество оранжерейных теплиц. Не только высшая знать, но и каждый помещик или купец считал делом чести содержать на своей усадьбе теплицу с цитрусовыми растениями. А чаепитие с лимоном «собственного выращивания» стало просто исконно русской традицией! Россия не только полностью покрывала собственные внутренние потребности, но и отправляла оранжевые сочные плоды на экспорт!

В середине XIX века в России повсеместно стали появляться мандарины, попавшие в страну в результате нескольких войн на Кавказе и с Турцией. А в самом начале XX века к этой цитрусовой компании присоединился и грейпфрут.

В Советском Союзе апельсины начали сравнительно широко появляться на прилавках магазинов во времена правления Никиты Хрущева. В те годы в нашу страну экспортировался всего лишь один сорт апельсинов - Jaffa из Израиля. И хотя сегодня мы имеем возможность покупать практически все съедобные цитрусовые: лайм, помело и множество гибридных цитрусовых, но именно апельсин, лимон и мандарин пользуются традиционной популярностью на российской кухне. Именно эта историческая «цитрусовая компания» неизменно украшает каждый новогодний стол в нашей стране.

2.5. Виноград

По археологическим источникам учёные считают, что в Древнем Египте виноградарство возникло за 6000 лет до нашей эры. На пирах древних египтян рядом со многими яствами подавались также разные сорта вина и пива. Во времена фараонов виноградники простирались вверх по Нилу до порогов.

Соседние с Египтом страны не оставили столь древних археологических источников, но и в них, в частности, упоминается, что во время постройки храма Соломона рабочим было выдано 20 000 бат вина. Это служит доказательством того, что за почти 1000 лет до н. э. в Средиземноморье существовало виноделие.

Особенно виноградарство было развито в Древней Греции. В греческой литературе часто говорится о вине, в частности, в «Одиссее» Гомера много стихов, упоминающих вино. На щите Ахиллеса искусный Гефест среди других изображений из золота сделал «дивный большой виноградник, сладким плодом отягчённый», «висели в нём чёрные гроздья».

Первое же достоверное свидетельство о разведении винограда на Руси относится лишь к началу XVI века. Тогда (в 1547 г.) саксонец Шлитт, получив от царя Иоанна Васильевича поручение призвать в Россию иностранных «знающих людей», приискал между прочим и одного «садовника для винограда».

Другой средневековый автор, Адам Олеарий, подтверждает, что первые виноградные лозы были привезены в Астрахань персидскими купцами. При этом их возделыванием занимался монах астраханского монастыря, австриец, попавший в молодости в плен и принявший православие. Монах этот, которому по словам Олеария, в 1636 году было уже 105 лет от роду, посадил виноградные кусты за городом. Когда же известие об этом дошло до двора, сам царь взял его под свое покровительство, поручив возделывание новой культуры.

В 1640 году некоторые жители Астрахани выписали для себя немецкого виноградаря Якова Ботмана, который немало сделал для культивирования этой ягоды.

Разведение винограда с самого начала находилось под контролем центральных московских властей. Самому царю принадлежало в окрестностях Астрахани 14 виноградников.

Сегодня виноградники растут на территории Краснодарского и Ставропольского краев, а также на землях Кавказа. Семнадцатый век сопровождается распространением винограда по всей территории Руси.

2.6. Ананасы

Впервые ананас упоминается в 1553 году в книге «Хроника Перу» Сьеса де Леона.

Родиной его являются сухие плоскогорья центральной Бразилии, откуда культура ананасов распространилась по всему миру. В 1519 году один из участников плавания Магеллана охарактеризовал ананас как «воистину самый вкусный плод, который только можно найти на земле». Вскоре после открытия Америки португальцы перенесли культуру ананаса в Африку и Индию. В Европу ананас был впервые доставлен около 1650 года. Его выращивали в Европе в оранжереях (даже в окрестностях Санкт-Петербурга и на Соловецких островах). С середины XIX века появилась возможность доставлять ананасы пароходами прямо с тропических плантаций, и оранжерейная культура ананасов пришла в упадок.

Наиболее крупные плантации ананаса сосредоточены в начале XXI века на Гавайских островах (около 30 % мирового производства). Также к мировым лидерам в выращивании ананасов относятся Таиланд, Филиппины, Бразилия, Коста-Рика.

На Филиппинах и Тайване ананасы также выращивают с целью получения из листьев прядильного волокна.

По данным ФАО ООН, в 2016 году около трети всех ананасов мира было произведено в трёх странах — Коста-Рике, Бразилии и на Филиппинах

Ананас завезли в Россию в середине XVIII века. Сначала фрукты шли на приготовление будничных блюд и напитков, например, кваса и солянки, но потом у знати появилось модное хобби – выращивать ананасы. Лев Толстой, декабрист Владимир Раевский, Пётр Ильич Чайковский – все эти славные люди были фанатами ананасов и выращивали их в частных оранжереях. В России XIX в. было написано немало книг о том, как выращивать ананасы в Российской империи. В государстве собирали такие большие урожаи, что наши ананасы даже продавали в Европу.

Глава 3

«Если верить нашим историкам и агрономам, то … до Рюрика славяне питались только репой да горохом». Действительно, странно как-то, неужели обеденный стол полян, древлян, кривичей и прочих народов был столь беден? Конечно, нет – эти народы окружали богатейшие леса, в которых росло обилие съедобных дикоросов – ягод, грибов, трав, кореньев, орехов. Русская кухня у наших предков из-за особенностей климата основывалась на сезонности – в пищу использовались продукты, которые давала сама природа. В зимний период в рацион питания шли мясные продукты и то, что заготавливалось летом и осенью на зиму. Мы расскажем о самых распространенных растениях.

3.1. Репа

Репа считалась главным овощем на Руси, а появилась она еще 40 (!) веков назад. В те времена продукт заменял картофель и практически выполнял роль «второго хлеба». Недаром ведь одна из самых популярных русских сказок именно о репке. Репу по праву можно назвать "прародительницей" всех овощных культур, выращиваемых на Руси. В нашем народе этот овощ считают "исконно русским". Сейчас никто не сможет сказать, когда она появилась на столе, но, предполагается, что в период возникновения земледелия у славянских и финно-угорских племён.

Были времена, когда на Руси неурожай репы приравнивался к стихийному бедствию. И это неудивительно, ведь растет репа быстро и почти повсеместно, причём из этого овоща можно было запросто приготовить полноценный обед с "первым" и "вторым" блюдами, и даже с "третьим". Из репы делали супы и похлебки, варили кашу, готовили квас и масло, она была начинкой для пирожков, ею фаршировали гусей и уток, репу квасили и солили на зиму. Сок из репы, добавляя мёд, использовали в лечебных целях. Наверное, так бы и продолжалось по сию пору, если бы император Николай I (именно он, а не Пётр I) не заставил российских крестьян выращивать и употреблять картофель, чем сильно подпортил их взаимоотношения с репкой.

До наших дней дошла поговорка – "Проще пареной репы", а зародилась она именно в те давние времена, когда репа наряду с хлебом и крупами была основным продуктом питания и стоила довольно дешево.

3.2. Кубастый лук

Луком сегодня никого не удивишь. Вот только кроме привычного порея, репчатого и шалот, крестьяне выращивали кубастый сорт. Когда-то давно его вывели от репчатого жители Ростова Великого - одного из древнейших русских городов (расположен в Ярославской области). Лук примечателен тем, что в нем совсем не было остроты и горечи. Его ели как обычный корнеплод или вприкуску.

3.3. Брюква

Корнеплод появился благодаря скрещиванию капусты и репы. Безусловно, это произошло случайно, ведь селекцией в те годы никто не занимался. По вкусу напоминает репу, хотя ухаживать за брюквой намного проще. Чаще всего корнеплод высевали на севере и северо-западе Российской империи. Раньше зимы были намного суровее, чем сегодня, поэтому выращивали больше корнеплодов, ведь они хорошо хранятся. Также пользовались популярностью редис, корень петрушки, редька, пастернак, свекла.

3.4. Ревень

Овощ - исконно русское растение, которое напоминает лопух, только с более крупными листьями и массивными стеблями. Ревень – овощ с самой необычной историей, поскольку для России более двух веков имел государственное значение.

Исторически родиной ревеня является Тибет, Северо-Западный Китай и Южная Сибирь. Дикорастущий ревень на Руси был известен с древних времён, но только как лекарственное растение, у которого в дело использовался только корень. Со временем его ствол и листья стали использовать для кулинарных целей.

В начале XVII века Российское государство стало активно "прирастать" Сибирью, распространяя свои торговые связи вплоть до Восточного Туркестана и Северного Китая. В 1653 году власти Китая официально разрешили приграничную торговлю с Россией, и с этого момента китайский ревень, который обладал наиболее сильными лекарственными свойствами, привлёк к себе внимание русских монархов. Уже к середине XVII века торговля ревенем стала исключительной царской монополией, как и меха.

Госмонополия на продажу ревеня сохранялась и при императоре Петре I. В 1716 г. по его указу в Селенгинск были отправлены люди, которые с "бережением и усердием" доставили в Петербург корни ревеня с землей и семена его. После смерти императора по указу Верховного Тайного Совета в 1727 году ревень был разрешен "к вольной продаже". Однако в 1731 году, в царствование Анны Иоанновны, ревень вновь возвращён исключительно в государственное ведение, в котором и оставался до 1782 года, когда правительство снова позволило частную торговлю ревенем.

Скупка ревеня у китайских и прочих торговцев первоначально производилась в сибирских городах, но с 1737 года русское правительство стало посылать для закупки ревеня особого комиссара с помощником из купцов непосредственно в Кяхту (ред. – Кяхтинский торг – это большая ярмарка, развернутая в селении Кяхта, что вблизи современной российско-монгольской границы в Бурятии). Торговля ревенем была высокодоходной, а Российская империя являлась практически монополистом в торговле ревенем со странами Западной Европы. В Москве его оптом закупали английские купцы, но более выгодными покупателями в течение почти полутора веков были венецианские купцы. Был период, когда ревень в Европе называли "московским", "императорским" или просто "русским".

В 1860 году после двух "опиумных" войн англичан против Цинской империи китайские порты стали открыты для международной торговли, в результате Россия лишилась монополии на эту культуру и практически прекратила её экспорт.

Дикий ревень, именуемый "сибирским", рос в России на юге Урала, на Алтае и в Саянах, но он не имел столько лекарственных сил, как китайский, поэтому шёл у местных жителей только в пищу. В XIX веке его начали высаживать в Ботаническом саду Санкт-Петербурга, а позже ревень появился в огородах у простого народа, который использовал его для приготовления салатов, сладкого варения и сиропов.

3.5. Серая капуста

Привычную для нас кочанную капусту выращивали только зажиточные люди. Она занимала много места грядках, поэтому сажать ее простым крестьянам было невыгодно. Вместо этого они выращивали серый сорт, который рос сплошным листовым ковром. Капуста была не очень сочной и сладкой, поэтому ее использовали только для крошева. Листья мелко нарезали, перекладывали с солью в бочках, дно которых обязательно присыпали ржаной мукой. Из квашенной капусты готовили щи, прозванные в народе холопскими.

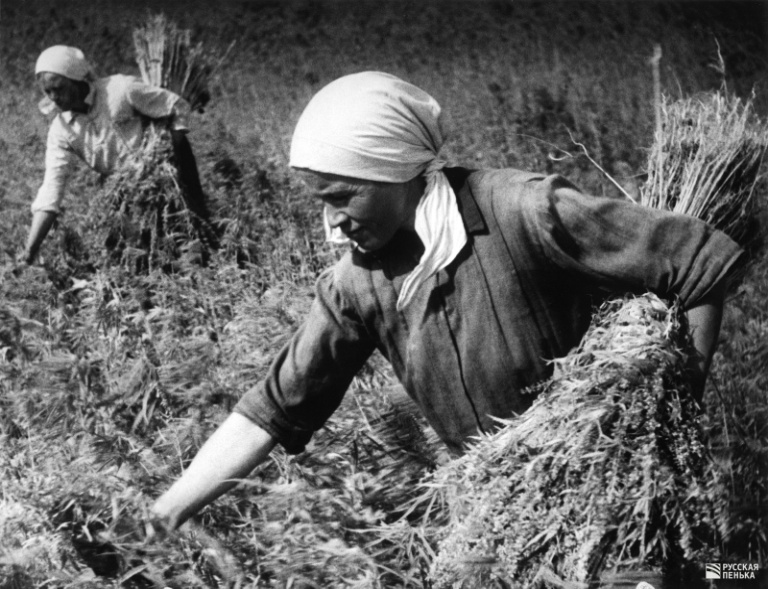

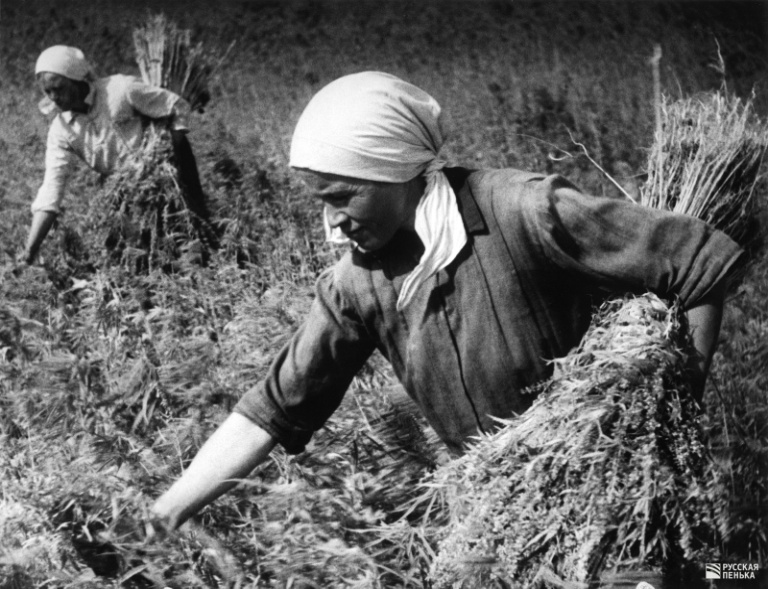

3.6. Конопля

Блюдо из конопли считалось главной кашей на Руси, пока его не заменили привычные пшено, гречка и другие злаки. Также использовали конопляное масло, на котором жарили продукты, добавляли в каши, кисели, его ели с зеленью и вместе с хлебом. А семечки употребляли, чтобы насытить организм железом, цинком, фосфором, калием и другими элементами. Кроме того, из конопли шили разные текстильные изделия начиная от одежды и заканчивая рыболовными снастями.

3.7. Редька

Редька - это еще один овощ, история появления которого на Руси уходит в далекие века. Она входила в состав ежедневно употребляемой в деревнях тюри - исконно русского холодного блюда, аналога современной окрошки. Готовили из овоща и деликатесы. В кулинарных рукописях 18 века популярен рецепт «медовой редьки по-царьградски». Особенно востребованной она была во время долгого семинедельного Великого поста. К его наступлению крестьянские закрома, как правило, пустели. Капуста и репа редко сохранялись до середины весны. За это редьку прозвали в народе «покаянным овощем».

Заключение

Занимаясь изучением по этой теме, мы узнали много интересного о растениях, которые стали привычными на нашем столе и без которых мы не представляем наш рацион. Узнали о растениях, которые использовали наши предки, пока не были завезены в Россию другие растения, немного вытеснившие наши привычные продукты. Конечно, это далеко не все растения, родиной которых являются другие страны и континенты.

В ходе проведения исследования мы выяснили: большинство культурных растений, присутствующих в нашем меню, произошли за пределами нашей страны.

Таким образом, мы узнали центры происхождения некоторых растений, которые были у нас на обеденном столе. Из исследований мы узнали, что почти вся карта мира находится у нас на столе, но больше всего из Африки, побережья Средиземного моря, Азии и Южной Америки. Можно выделить 7 центров распространения растений.

1. Южноазиатский тропический центр (около 33 % от общего числа видов культурных растений).

2. Восточноазиатский центр (20 %).

3. Юго-Западноазиатский центр (4 %).

4. Средиземноморский центр (примерно 11 %).

5. Эфиопский центр (около 4 %).

6. Центральноамериканский центр (примерно 10 %)

7. Андийский (Южноамериканский) центр (около 8 %)

Почему-то мы не нашел ни одного растения из Австралии, а оказывается, что до открытия материка европейцами здесь занимались охотой, собирательством, значит они не выращивали растения.

Список используемой литературы

Горев Л.А. Удивительные загадки растений.- М.:Просвещение,1987

Кириллова И. Г. Растения-путешественники.- М.: Просвещение, 1996

Колтун М. Мир растений.- М.: Детская литература, 1995

Райт М. Что, как и почему? Удивительный мир природы.- М.: Астель АСТ, 2001

Сёмке А.И. Занимательный мир растений. - М.: НЦ ЭНАС, 2006

Фещенко И.Т, Вожегова Р.В. Природа. Растения.- М.- «Слово»,1995

Большая советская энциклопедия.

Интернет - ресурсы

Колтун М. Мир растений.- М.: Детская литература, 1995

Райт М. Что, как и почему? Удивительный мир природы.- М.: Астель АСТ, 2001

Сѐмке А.И. Занимательный мир растений. - М.: НЦ ЭНАС, 2006

Фещенко И.Т, Вожегова Р.В. Природа. Растения.- М.- «Слово»,1995

Большая советская энциклопедия.

Интернет - ресурсы https://mysadiogorod.com/ovoshhi/istoriya-morkovi-v-evrope-i-rossii

https://mysadiogorod.com/ovoshhi/kapusta-istori-proishogdeni

https://vesti.dp.ua/geografiya-salata-gde-nahoditsya-rodina-privychnyh-namovoshhej/

Источник: https://novate.ru/blogs/120621/59344/

Приложение