СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Картотека по работе с детьми с ОВЗ

Картотека содержит 41 вид отклонений в развитии в различных сферах:

- Нарушения интеллектуальной сферы (в психических процессах и т.д.);

- Нарушения речи и лексики;

- Нарушения поведенческой и личностной сферы;

- Двигательные и опорно-двигательные нарушения;

- Нарушения анализаторных систем;

- Прочие нарушения.

Также описаны методы диагностики вышесказанных нарушений и методы коррекции (в виде упражнений и игр).

Просмотр содержимого документа

«Картотека по работе с детьми с ОВЗ»

Задание по специальной педагогике и психологии

Выполнила студентка 2-го курса группы пед.обр.с 2-мя профилями: «Математика и информатика», Волощук Анастасия

Картотека

| № | Отклонение | Методы диагностики | Методы коррекции (упражнения, игры, принципы) |

| Нарушения интеллектуальной сферы (в психических процессах и т.д.) | |||

| | Нарушения внимания (непроизвольного, произвольного), нарушение концентрации, объема, переключаемости, распределения и устойчивости внимания

| Нарушения внимания можно легко заметить внешне, ведь при этом ребенок часто отвлекается на внешние раздражители и ничего не может с этим сделать. Например, необычный шум, выкрики и вспышки света во время работы отвлекают его внимание и мешают сосредоточиться. Также ребенку с нарушениями внимания характерны: низкая продуктивность (время работы 5-15 минут), трудности сосредоточиться на объекте деятельности и программе ее выполнения, сниженные объем и избирательность внимания. Эти дети не могут одновременно выполнять несколько действий, а также им сложно переключаться с одного вида деятельности на другой. Симптомы нарушения внимания: Ребенок не может сосредоточиться, делает много ошибок из-за невнимательности; Ему трудно поддерживать внимание при выполнении заданий или во время игр; Легко отвлекается на посторонние стимулы; Не может до конца закончить поставленную задачу; Слушает, но кажется, что не слышит Вас; Избегает выполнения задач, требующих постоянного внимания; Плохо организован; Часто теряет личные вещи, необходимые в школе и дома; Забывчив. Основной метод диагностики – клиническое интервью с родителями, наблюдение, опросники (Barkley, Vanderbilt), анкеты. Корректурная проба (геометрические фигуры) Корректурная проба (буквы) Подсчет кружков в секторах круга (по Ф.Е.Рыбакову)

| Общаться с ребенком только в позитивной модели: хвалить, не ругать. Использовать больше наглядного материала, ставить выполнимые для ребенка задачи. Проводить элементы аутотренинга. Игры на развитие внимания: «Кот охотится за мышами» Взрослый объясняет детям, что пока гремит погремушка, дети- мышки могут спокойно гулять по дому. Как только ударит бубен, надо тут же присесть, т.к. на охоту вышел кот. Кто не присядет- того съедает кот, ребенок выбывает из игры. «Запретное движение» Взрослый объясняет, что за ним нужно повторять все движения, кроме одного( любого на выбор педагога). Кто ошибется- выбывает из игры. «Большие ноги шли по дороге» Под слова педагога : «Большие ноги шли по дороге», дети ,не спеша, шагают на месте, высоко поднимают ноги, и медленно говорят: ТОП-ТОП. Под слова: маленькие ножки бежали по дорожке, дети бегут на месте мелкими шажками и быстро говорят: топ- топ- топ- топ. «Птичий переполох» Взрослый говорит детям, что сейчас они поиграют в птичек. Малыши изображают птиц, которые поют свои песни. Заметив опасность( игрушку-кошку), дети начинают с силой дуть в свои дудочки Взрослый прячет игрушку и птички успокаиваются, вновь продолжая спокойно распевать свои песни (тихо играть на дудочках) до тех пор, пока опять не появится зверь. «Слушаем сказку»

|

| | Нарушение восприятия | Диагностику восприятия можно проводить клиническими и экспериментально-психологическими методами. Также можно использовать следующие методики: Методика «Чего не хватает на этих рисунках?» Методика «Узнай, кто это» Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?» Методика поиска информации для диагностики особенностей восприятия (Ребенку предлагается 100-клеточная таблица, заполненная цифрами. Задание - подсчитать, сколько раз встречается каждое число от 0 до 9. Фиксируется время, за которое школьник подсчитывает, сколько раз встречается 0, потом 1, затем – 2 и т.д.)

| Для развития восприятия необходимо организовывать развивающие игры и упражнения на различных общеобразовательных занятиях (по математике, физической культуре, рисованию, развитию речи, труду и т. д.), а также в играх, в процессе бытовой деятельности. Для работы по развитию восприятия нужно использовать игры, в ходе которых дети должны учитывать свойства и отношения предметов. Например, игра «Что движется, что не движется?». «Правая и левая рука» «Разрезные картинки» «Выбор недостающего элемента картинки» «Лабиринты» «Точечный рисунок» |

| | Нарушение ощущения | При нарушениях ощущения ребенку сложно распознать такие стороны как твердое или мягкое, теплое или холодное, громкое или тихое, прозрачное или мутное, красное или синие, большое или маленькое и пр. | Всестороннее развитие ощущений связано с разнообразной, интересной и активной творческой деятельностью ребенка: трудовой, изобразительной деятельностью, музыкальными занятиями. Игры: «Дорожки» Перед ребёнком на стол кладётся картинка с наклеенными на ней дорожками разной длинны и из материала разной фактуры: клеёнка, мелкозернистая наждачная бумага, хлопчатобумажная ткань, кожаная ткань и т.д. Ребёнок проводит пальчиком по дорожке и рассказывает учителю о своих ощущениях: холодная дорожка или тёплая, длинная или короткая, мягкая или твёрдая на ощупь, приятная или не приятная, какую бы дорожку он выбрал для прогулки с мамой (по какому материалу ему приятней всего проводить пальчиком). «Кот в мешке » Ребёнку даётся мешочек, в котором что-то лежит, но не видно, что именно. Ребёнок засовывает в мешочек руку и ощупывает предмет. Задача ребёнка состоит в том, чтобы описать свойства спрятанного предмета (мягкий или твёрдый, тёплый или холодный, пушистый или гладкий и т.д.), не доставая его из мешочка, и по возможности назвать его. «Погремушки» В приготовленные коробочки (или непрозрачные баночки) насыпают различные материалы (сахар, гречневую крупу, горох, песок, бусины и т.п.) и дают детям погреметь каждой коробочкой по отдельности. Детей помладше можно просто спросить, какой звук (громкий или тихий, приятный или неприятный). Дети постарше могут попробовать угадать, какой величины предметы в коробочке (мелкие или крупные), а также попытаться ассоциировать тот или иной звук с каким-нибудь явлением (шум дождя, падающие камни, грохот машин и т.п.). «Подбери картинку» Перед ребёнком на стол кладётся лист картона с наклеенными на нём материалами разной фактуры (наждачная бумага, мех, фольга, хлопчатобумажная ткань, шёлковая или атласная ткань, бархат и т.п.) и разного цвета. К каждому виду материала по очереди прикладывается сверху другой лист картона с выбитым на нём изображением предмета. Ребёнок смотрит глазками и трогает пальчиками получившейся предмет. Ребёнок рассказывает о своих ощущениях: какой материал на ощупь (мягкий или жёсткий, шершавый или гладкий, тёплый или холодный, приятный или нет, и т.п.). Также задача ребёнка – подобрать для каждого вида материала подходящую картинку (для меха – шубку, для бархата – игрушку, для атласа – платье и т.д.). «Что за овощ?» Для игры понадобятся: различные овощи. Овощи вымыть и очистить. Участникам или участнику игры завязать глаза и давать по кусочку каждого из овощей. Ребенок должен определить какой это овощ. Игру лучше проводить двумя командами: это придаст ей соревновательный азарт. Выиграет та команда, участники которой дадут больше правильных ответов.

|

| | Нарушение словесно-логической памяти | Для диагностики уровня словесно-логической памяти используются методики в форме тестирования. Например: тест «10 слов» Для запоминания ребенку дается словесный ряд не связанных между собой слов (например: самолет, чайник, бабочка, ноги, бревно, свеча, тачка, журнал, машина, волк).

| Для улучшения словесно-логической памяти актуальны следующие приемы: Разучивание стихов и песен. Написание конспектов в процессе изучения учебного материала. Игра «Кто тут лишний?» (Рисование схем — один из способов логического запоминания, которому обязательно нужно научить ребенка. Объясните, что схематический рисунок — это простейший набросок, который может быть понятен только автору. Сначала нужно показать ребенку, как делается схематический рисунок к одному предложению) Упражнение «Перепутались». |

| | Нарушение образной памяти | Методика «Воспроизведение» (Сущность методики заключается в том, что испытуемому предлагается в течение 30 секунд запомнить 12 образов, которые предлагаются в виде таблицы. Задача испытуемого — после того как убрали таблицу, нарисовать или выразить словесно те образы, которые он запомнил.Оценка результатов тестирования проводится по количеству правильно воспроизведенных образов) «Запомни фигуры». (Р.С. Немов.)

| Одним из средств развития образной памяти является художественная литература. Беседы по сказкам, пересказ художественных произведений, описание образа героев, придумывание сказок расширяет опыт ребенка, развивает образную память. Также актуальны инсценировки и театрализации. Игры и упражнения: |

| | Нарушение двигательной памяти | Диагностика двигательной памяти достаточно проста – необходимо попросить ребенка повторить за вами определенную последовательность движений, например, дотронуться левой рукой правого уха, улыбнуться, присесть и т.д. или скопировать определенное положение пальцев. Также необходимо обращать внимание, умеет ли ребенок прыгать, шнуровать обувь, застегивать пуговицы, ведь все эти действия связаны с двигательной памятью.

| Способствуют развитию двигательной памяти занятия музыкой и танцами, езда на велосипеде и спортивные игры, такие как настольный теннис, волейбол, баскетбол и др. Игра «Повторяй за мной». |

| | Нарушение эмоциональной памяти | Эмоциональная память хранит впечатления об отношениях и контактах с окружающим, предостерегает от возможных опасностей или же, наоборот, подталкивает к действиям. Например, если вдруг ребенок обжегся о горячий утюг или был исцарапан кошкой, то полученные впечатления могут ограничивать его любопытство в будущем лучше всяких запретительных слов взрослых. Если ребенок не учится на своих ошибках, возможно, у него есть нарушения эмоциональной памяти. Основным методом диагностики является беседа с родителями, анкеты и опросники. | Находясь с ребенком в новых для него местах, особенно на природе, почаще обращайте его внимание на пейзажи, на звуки, наполняющие природу. Очень важно, чтобы дети запоминали свои чувства, ощущения, возникающие во время отдыха, веселья. Это те состояния, воспоминания о которых помогут им не только пережить минуты печали, обиды, но и избавиться от страхов, довольно часто проявляющихся у дошкольников. Для развития эмоциональной памяти подходит игра «Минное поле». |

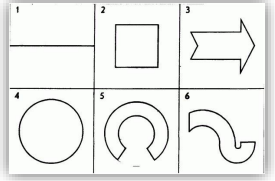

| | Нарушение наглядно-действенного мышления | Примером методики оценки мышления служит методика Р. С. Немова «Вырежи фигуры». Ее задание состоит в том, чтобы быстро и точно вырезать из бумаги нарисованные на ней фигуры. На рисунке в шести квадратах, на которые он разделен, изображены различные фигуры. Этот рисунок во время тестирования предлагается ребенку не в целом, а по отдельным квадратам. Для этого экспериментатор предварительно разрезает его на шесть квадратов. Ребенок по очереди получает все шесть квадратов с рисунками (порядок их предъявления помечен номерами на самих рисунках), ножницы и задание вырезать все эти фигуры как можно быстрее и точнее (Первый из квадратов просто разрезается ножницами пополам по горизонтальной линии, прочерченной в нем.)

| Развитию наглядно-действенного мышления помогают упражнения типа: «Помоги озорнику найти подходящий осколок стекла и закрыть дырку» или предложить детям найти на картинке с «запутанным» рисунком геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг и т. д. и обвести их разными цветами. |

| | Нарушение наглядно-образного мышления | В диагностики мышления также можно использовать методику «Пройди через лабиринт» автора Р. С. Немова, которая выявляет уровень развития наглядно-образного мышления у детей. В этом задании детям показывают рисунок и объясняют, что на нем изображен лабиринт, вход в который указан стрелкой, расположенной слева вверху, а выход – стрелкой, располагающейся справа вверху. Необходимо сделать следующее: взяв в руку заостренную палочку, двигая ею по рисунку, пройти весь лабиринт как можно скорее, как можно точнее передвигая палочку, не касаясь стенок лабиринта. | Образное мышление начинает развиваться и дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. «Разложи правильно картинки» «Чей малыш?» «Найди лишний предмет». «Чередование». «Разложи по группам». «Цепочка». «Знакомые тропинки». «Чего не стало?» «Зашифруй сказку».

|

| | Нарушение словесно-логического мышления | Для диагностики словесно-логического мышления используются следующие методики: Методика «Умозаключение» (Задание выполняется в несколько этапов. На первом этапе ребенку сообщается следующее: "Сейчас мы с тобой будем подбирать слова друг к другу. Например, огурец - овощ. Надо подобрать к слову "гвоздика" такое, которое подходило бы так же, как слово "овощ" к слову "огурец". Слова такие: сорняк, роса, садик, цветок, земля.

| Работа над пониманием пословиц и поговорок, прямо отражающих наличие причинно-следственных связей. Например: «Лес рубят, щепки летят», «Что посеешь, то и пожнешь», «Готовь летом сани, а зимой — телегу». «Пословицы и поговорки» |

| | Нарушение воображения | Примером методики исследования воображения является методика Р. С. Немова «Придумай рассказ», направленная на детей. Ребенку дается задание придумать рассказ о ком-либо или о чем-либо, затратив на это всего 1 мин, и затем пересказать его в течение двух минут. Это может быть не рассказ, а, например, какая-нибудь история или сказка. Для оценки воображения также применяется методика исследования воображения автора Е. Кравцовой «Где чье место?». Для проведения этой методики испытуемому предлагается. Использовать рисунок

Отдельно вырезаются кружки-вставки

Нужно нимательно рассмотреть рисунок и поставить кружочки в «необычные» места. Объяснить, почему они там оказались». | Большая часть игровой активности ребенка происходит при интенсивной работе воображения. Воображение лежит в основе формирования личности, творчества, успешности учебы детей. «Изобрази людей» |

| | Нарушение представления | Методики и методы могут содержать как одиночные тесты, так и батареи тестов. Тесты, в свою очередь, могут быть вербальными (словесными), и невербальными - изобразительными (фигурные, рисуночные), звуковыми, двигательными. Метод "Скульптура". | Развитие представления связано с различными видами практической деятельности ребенка — рисованием, лепкой, моделированием, лабораторными опытами, трудом, творческой деятельностью в области искусства. Основными этапами этого развития, связанными с возникновением новых качественных особенностей представлений, являются: первоначальное расширение жизненного опыта ребенка и сопутствующее ему совершенствование восприятий; включение речи в формирование представлений путем словесного обозначения их существенных особенностей и элементов; использование представлений в различных видах деятельности ребенка, в связи с чем представления активизируются, проверяются и уточняются практикой; использование специальных приемов формирования представления в связи с требованиями профессиональной деятельности человека, что связано с целенаправленным на эти представления вниманием, развитием их яркости и устойчивости в процессе специального обучения и тренировки. Игры: «Отгадай - где…» Упражнения: |

| | Трудности обобщения и классификации | Для определения способности к обобщению и классификации можно использовать методики для определения логического мышления, однако следующие методики особо эффективны: Методика определения уровня классификации: Даны 5 слов. Четыре из них объединены общим признаком. Пятое слово к ним не подходит. Детям предлагается найти это слово. | Важное значение для развития мышления имеют занятия рисованием, лепкой, конструированием, которые включают в себя постановку ребенком задач, наблюдение, требуют внимательного и организованного отношения. Постепенно, с обогащением жизненного опыта ребенка, накоплением знаний, Развитием его мыслительной деятельности, умения сравнивать, обобщать и анализировать развивается наблюдательность ребенка, мышление становится более полным, гибким, обогащенным деталями, целенаправленным. Можно использовать следующие игры на развитие мыслительных операций: Игра «Что не подходит?» |

| | Трудности сравнения | Методика «Сравни» Учащимся предъявляются или называются, какие либо два предмета или понятия (например, книга-тетрадь). Испытуемый читает или слушает заданные пары слов и отвечает относительно каждой пары на вопрос: «Чем они похожи?», а затем на вопрос: "Чем они отличаются?". Все его ответы полностью записываются в протокол. Исследователь на первых примерах может разъяснить испытуемому непонятные ему моменты, а также должен настаивать на соблюдении испытуемым последовательности выполнения задания: вначале описание сходства, а потом различий.

| |

| | Трудности анализа и синтеза | Методика «Анаграмма»: Учащимся предлагаются анаграммы. Они должны по анаграммам найти исходные слова. (ЛБКО, РАЯИ, УПКС, ЕРАВШН, РКДЕТИ, АШНРРИ, «Поймай звук» — выделение заданного звука из ряда звуков. Инструкция: а) Хлопни в ладоши, если услышишь звук [с]. Материал: ряд звуков ж, с, ч, ц, ш, т, с, с, ш, ц, т, с, ч, з.

| |

| | Трудности в понимании и построении аналогий | Для диагностики нужно давать ребенку задания и игры на логическое мышление. Например, следующее упражнение: | Методика «Простые аналогии»: |

| Нарушения речи и лексики | |||

| | Дефекты звукопроизношения | У ребенка нарушение звукопроизношения может затрагивать все группы звуков, включая и гласные. Гласные звуки обследуются в следующем порядке: [а], [э], [о], [ы], [у], [и]. Отмечается, хорошо ли ребенок открывает рот, выразительна ли его артикуляции во время произнесения гласных звуков. Обследование согласных звуков проводится в следующей последовательности: губно-губные и губно-зубные, заднеязычные, язычно-зубные, язычно-альвеолярные (сонорные), язычно-передненебные (шипящие и свистящие). Для обследования звукопроизношения используется набор рисунков, картинок. Предметы на рисунках подобраны так, чтобы исследуемые звуки находились в трех позициях: в начале, середине и в конце слова. Звонкие согласные в конечной позиции не предлагаются, так как при произношении они оглушаются. Примерный список слов, на которые можно подобрать картинки: (с) – санки, оса, нос; [с’] – семь, апельсин, гусь; |з] – замок, коза; [У] – зима, магазин;

| Нужно использовать приемы различения звуков (по В. А. Ковшикову), упражнение на развитие артикуляции, упражнения на расслабление мышц, упражнения, направленные на постановку отдельного звука, логопедический массаж ( В. А. Ковшиков, И. В. Блыскина, К. А. Семеновой) Рассказывание по сериям сюжетных картинок; |

| | Сложности в понимании речи и неречевых звуков | Для определения понимания речи ребенок должен выполнить различные поручения в заданной последовательности. Например, «Дай мне кубик, а на столе возьми мяч», «Поставь пушку на стол, а зайца посади на стул и подойди ко мне». Для исследования понимания неречевых звуков ребенок должен ответить на вопросы: «Что гудит?» (машина), «Что проехало?» (трамвай), «Кто смеется?» (девочка), «Угадай, что звучит?» (труба, свисток, льется водичка, шуршит бумага) и т.д. Есть более сложный вариант: ребенку предлагается показать два последовательно называемых предмета: карандаш — ключ; | Для коррекции используются следующие игры и упражнения: «Что за звук в конце слова?» ( Правила те же, только гласный звук надо искать в конце слов: ведро, нога, столы, бери, каратэ и т. д. Ударение опять падает на искомый звук.) |

| | Бедность лексики, активного и пассивного словаря | Для исследования лексического словаря можно составлять тематические альбомы. Диагностика проходит следующим образом: Исследование словаря существительных. Активный словарь. (Существительные: обувь, ботинки, посуда, тарелки, плита, кровать, гроза, пила, стол, майка, рубашка и т.д. Части предметов: тело (голова, ноги, руки, нос, рот, грудь, живот.Профессии: врач, водитель, учитель, продавец, и т.д. | Игры для улучшения пассивного словаря: Для развития активного словаря и лексики: |

| | Нарушения речи | Распознавание и диагностика речевых нарушений очень трудны и требуют исключения тугоухости и психических нарушений. Нередко для правильной диагностики типа речевого нарушения требуется несколько месяцев наблюдать за ребенком. Комплексная диагностика задержки речевого развития у детей предполагает самые различные обследования: сурдолог оценивает слух и выявляет его проблемы; проводится возрастное тестирование: тест для выявления уровня психомоторного развития, по шкале раннего речевого развития, по шкале Бейли (оценка развития новорождённых); беседа с родителями выявляет способы общения ребёнка с ними; определяется моторика мышц лица, если есть затруднения при грудном вскармливании и наблюдается неспособность малыша повторять языком движения; сравнение воспроизведения и понимания речи; выясняется стимуляция речевого развития посредством анализа сведений о домашнем воспитании ребёнка, его окружении, которое должно помогать ему общаться.

| Четких работающих методик нет, требуется индивидуальный подход. Рекомендуются элементы массажа: поглаживание от кончиков пальцев вверх – каждый пальчик, а после – кисть руки; растирание пальчиков – большим пальцем рисуем спиральки, продвигаясь от кончика детского пальца вверх (каждый пальчик, а после кисти рук); сгибаем-разгибаем пальчики (несколько раз каждый); осторожно вращаем кисть по часовой стрелке и против (в запястном суставе). Игра «Жмурки с колокольчиком» С ребенком необходимо составлять рассказ по сюжетной картинке. |

| | Мутизм | Симптомы мутизма: Ребенок не говорит в конкретных ситуациях, например, на школьных уроках, или когда они должны выступать или просто общаться на людях. Ребенок может нормально говорить в ситуациях, в которых он чувствуют себя комфортно - наедине у себя дома или в пустом классе Неспособность говорить вмешивается в способности функционировать в общественной обстановке Неспособность говорить длится, по меньшей мере, два месяца Неспособность говорить не объясняется другим поведенческим, психическим или когнитивным расстройством. Диагностика включает 4 задания: ситуативная беседа ; автоматизированная речь; договаривание стойких речевых конструкций ; понимание простейших речевых инструкций. | Первый этап – подготовительный. Основная задача: установление невербального контакта. На этом этапе предусматривается: 1. Выполнение заданий в группе учащихся от двух до четырёх человек (артикуляционные и дыхательные упражнения, дидактические игры). Закрепление реакций на вопросы: кивок, качание головой, поднятие руки, указание пальцем. Подкрепление действия словесными приёмами. 2. Выполнение заданий в паре с учеником из своего класса. Закрепление реакций на вопросы: кивок, качание головой, поднятие руки, указание пальцем. Подкрепление действия словесными приёмами. 3. Выполнение заданий в группе (4 человека) с учениками из своего класса. Закрепление реакций на вопросы: кивок, качание головой, поднятие руки, указание пальцем. Подкрепление действия словесными приёмами. |

| Нарушения поведенческой и личностной сферы | |||

| | Повышенная отвлекаемость | Повышенную отвлекаемость можно отнести к нарушениям внимания. Диагностика проводится аналогично. (Такие дети суетливы, неусидчивы, часто переключаются с одного занятия на другое) | Игры: «Давайте поздороваемся» (Дети по сигналу ведущего начинают хаотично двигаться по комнате и здороваются со всеми, кто встречается на их пути (а возможно, что кто-либо из детей будет специально стремиться поздороваться именно с тем, кто обычно не обращает на него внимания.Здороваться надо определенным образом: 1 хлопок - здороваемся за руку; 2 хлопка - здороваемся плечиками; 3 хлопка - здороваемся спинками.) (Все садятся в круг, по желанию группы выбирается водящий, однако, если желающих водить нет, то роль водящего отводится тренеру. Водящему завязывают глаза, а колокольчик передают по кругу, задача водящего - поймать человека с колокольчиком. Перебрасывать колоколъчик друг другу нельзя) (Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др) и передает ее взрослому, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько деталей и возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что изменилось в рисунке) (Сидя на стульях или стоя в кругу, играющие стараются как можно быстрее передать мяч, не уронив его, соседу. Можно в максимально быстром темпе бросать мяч друг другу или передавать его, повернувшись спиной в круг и убрав руки за спину.) (Один из участников становится водящим и выходит за дверь. Группа выбирает какую-либо фразу или строчку из известной всем песни, которую распределяют так: каждому участнику по одному слову. Затем входит водящий, и игроки все одновременно, хором, начинают громко повторять каждый свое слово. Водящий должен догадаться, что это за песня, собрав ее по словечку.) (Все дети встают в круг. Ведущий один за другим вкатывает в центр круга теннисные мячики. Детям сообщаются правила игры: мячи не должны останавливаться и выкатываться за пределы круга, их можно толкать ногой или рукой. Если участники успешно выполняют правила игры, ведущий вкатывает дополнительное количество мячей) |

| | Дезадаптация к условиям образовательного учреждения | Критерии школьной дезадаптации: 1. неуспешность в обучении по программам, соответствующим возрасту и способностям ребенка, включая такие формальные признаки как хроническая неуспеваемость, второгодничество и качественные признаки в виде недостаточности общеобразовательных знаний и навыков (когнитивный компонент школьной дезадаптации). 2. нарушения эмоционально-личностного отношения к обучению, к учителям, жизненной перспективе, связанной с учебой: пассивно-безучастное, негативно-протестное, демонстративно-пренебрежительное и другие значимые, активно проявляемые ребенком отношения к школе и учебе (эмоционально-личностный компонент школьной дезадаптации). 3. повторяющиеся, некорригируемые нарушения поведения (отказные реакции; стойкое антидисциплинарное поведение с активным противопоставлением себя соученикам, учителям; демонстративное пренебрежение правилам школьной жизни, школьный "вандализм" (поведенческий компонент школьной дезадаптации). Для диагностики существует опросник «Методика определения уровня дезадаптации». Анкета « Хорошо ли ребёнку в школе?» | Для решения проблемы школьной дезадаптации ребенка в социально-педагогическую деятельность должны включиться и родитель, и психолог, и учитель. «Я и мои эмоции». Перед тем как начать использовать эти игры, необходимо провести с ребенком небольшую беседу о том, какие эмоциональные состояния он знает. Ребенок может вспомнить ситуацию, в которой он испытывал ту или иную эмоцию, чем было вызвано это состояние, что он при этом чувствовал. Можно обсудить внешние проявления каждого эмоционального состояния. Эти игры затрагивают самые тонкие струны души ребенка. Поэтому будьте осторожны в выборе времени и места проведения игры, учитывайте состояние здоровья и настроение детей. «Мимическая гимнастика». Ребенку предлагается выполнить ряд упражнений для мимических мышц лица. Сморщить лоб, поднять брови (удивление). Расслабиться. Сохранить лоб гладким в течение одной минуты. Сдвинуть брови, нахмуриться (сержусь). Расслабиться. Полностью расслабить брови, закатить глаза («а мне все равно» — равнодушие). Расширить глаза, рот открыт, руки сжаты в кулаки, все тело напряжено (страх). Расслабиться. Расслабить веки, лоб, щеки (хочется подремать). Расширить ноздри, сморщить нос (брезгливость, вдыхаю неприятный запах). Расслабиться. Сжать губы, прищурить глаза (презрение). Расслабиться. Улыбнуться, подмигнуть (весело: вот я какой!). «Волшебный мешок». Ребенку предлагается сложить в волшебный мешок все отрицательные эмоции: злость, обиду, грусть и т. д. Этот мешок — со всем плохим, что в нем есть, выбрасывается. Можно предложить выбросить его самому ребенку. «Рисует настроение музыки». После прослушивания и обсуждения характера и настроения музыки можно предложить детям нарисовать ее. «Дневник настроений». Заведите вместе с ребенком дневник его настроений — общую тетрадь, в которой вы каждый день вместе с ним будете отмечать его настроение. |

| | Нарушения самооценки | «Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейн» | «Уверенность» |

| | «Бурные» эмоциональные реакции | Цветовой тест Люшера; Личностная шкала Д.Тейлора. | Игры: Игра "Игра художников". На индивидуальном листе бумаги, расчерченном на 20 клеточек, ребенок рисует в каждой клеточке (значком или символом) предмет, названный психологом. Интервал между словами 3-5 секунд. Далее проводится индивидуальная проверка нарисованного: ребенок называет подряд нарисованные предметы, объясняя свой рисунок. Игра "Четыре стихии". Психолог произносит слова: "земля" - дети опускают руки вниз; "вода" - дети вытягивают руки вперед; "воздух" - поднимают руки вверх; "огонь" - вращают руками в локтях. Игра "Найди отличия". Детям предлагаются картинки с 5 - 10 отличиями, которые нужно найти за определенное количество времени, игра направлена на концентрацию внимания. Игра "Опорные сигналы". Психолог называет косвенные признаки предметов и явлений, по которым ребенок должен угадать предмет. Далее детям предлагается поиграть в эту игру друг с другом. Игра "Разведчики". В комнате в произвольном порядке расставляются стулья. Один ребенок (разведчик) идет через комнату обходя стулья с различных сторон, а другой ребенок (командир отряда) запомнив дорогу, должен провести отряд тем же путем. Упражнение "Шкала роста". Отработка навыков адекватного оценивания себя и своих достижений. Детям предлагаются три степени оценки: высокая - "звездочка", средняя - "флажок", низкая - "грибок", ребенок выбирает тот предмет, на который сам себя оценивает и кладет в свой "кармашек" занятий, объясняя при этом свой выбор.

|

| | Тревожность | ||

| | Отсутствие мотивации | Методика определения мотивов учения (М.Р. Гинзбург) | |

| | Нарушения поведения в личностной сфере (агрессивность, склонность к обману, бродяжничество и т.д.) | Определение уровня развития – Векслер, ШТУР; | Работа должна быть в трех направлениях: Работа с гневом, обучение приемлемым способам выражения гнева. Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствии Обучение контролю, умению владеть собой. Игры: |

| | Демонстративность | Ребенок, обладающий этим свойством, ведет себя манерно. Его утрированные эмоции служат средством достижения главной цели - обратить на себя внимание, получить ободрение. Если для ребенка с высокой тревожностью основная проблема - постоянное неодобрение взрослых, то для демонстративного ребенка - недостаток похвалы. При этом демонстративный ребенок часто проявляет негативистские эмоции. Негативизм распространяется не только на нормы школьной дисциплины, но и на учебные требования учителя. Не принимая учебные задачи, периодически «выпадая» из процесса обучения, ребенок не может овладеть необходимыми знаниями и способами действий, успешно учиться. | Важно создавать ситуации и организовывать игры, в которых дети могут пережить общность и сопричастность друг с другом в реальном взаимодействии. |

| | Замкнутость, необщительность, инертность | Наблюдение; | Игры: |

| | Большое количество страхов | Опросник А. И. Захарова «Подверженность ребенка страхам» (Методика проводится в виде индивидуальной беседы с детьми, в процессе которой им задаются 29 вопросов) | Проективная методика А. И. Захарова «Мои страхи» (Детям предлагается рисовать цветными карандашами. одну или две темы. Рисование страхов детьми снижает напряжение от тревожного ожидания его реакции. В рисунках страх уже во многом реализован как нечто уже происшедшее, фактически случившееся; остается меньше недосказанного, неясного, неопределенного.) |

| | Нарушения воли | Методика наблюдения «Особенности проявления воли»

| Нужно вести систематическую работу с понятием «правило». Например: повторить правило, подумать, как его выполнять, поощрять за старания и помощь другим детям. Игра «Секретное слово» (Педагог договаривается с игроками, что они будут повторять за ними все слова, кроме, например, названий растений иди домашних животных. Вместо этого, услышав название растения или домашнего животного, нужно топнуть ногой или хлопнуть два раза в ладоши (свистнуть, подпрыгнуть и т. д.) |

| Двигательные и опорно-двигательные нарушения | |||

| | Врожденные и приобретенные патологии опорно-двигательного аппарата | Диагностика представляет собой наблюдение за ребенком. | Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата направлена на формирование двигательных функций. Реализация данного направления осуществляется за счет комплексного воздействия всеми доступными средствами. К ним относится: Медикаментозное, ортопедическое, физиотерапевтическое лечение. Массаж. Лечебная физкультура. Упражнения для выработки навыка правильной осанки: Исходное положение - стоя прямо, руки опущены вдоль туловища, колени выпрямлены, стопы параллельны и вместе. счет 1. Длинная и прямая шея: вытянем длинную шею "как у жирафа" счет 2. Опустить и соединить лопатки: "завяжем лопаточки на бантик" (взрослый может помочь ребенку - соединив их) счет 3. Втянуть живот: "съедим все булочки в животике" или просто "спрячем животик" (дети обычно делают вдох) счет 4. Скорректировать положение бедра, оно не должно быть под углом относительно корпуса (лордоз) - "спрятать хвостик". Игры и упражнения: «Поднимание на носочки» :поставить ребенка спиной к ровной стене (руки вдоль туловища, ноги вместе), проверить осанку. Затем ребенок должен подниматься на носочки, стараясь не отклоняться от стены, тем самым сохраняя осанку. - то же, но уже отойдя от стены (стараясь сохранить осанку без поддержки).«Ношение предметов на голове»

|

| | Нарушения осанки | Нарушения осанки у детей могут проявляться сутулостью, асимметрией позвоночника, болями в грудной клетке или спине, головными болями, астеновегетативным синдромом. Диагностика нарушений осанки у детей включает визуальный осмотр, при необходимости рентгенографию (КТ, МРТ) позвоночника. Главным признаком нарушения осанки является внешний вид стоящего ребенка. При сутуловатости голова наклонена вперед, плечи также подаются вперед, лопатки выступают, ягодицы уплощены. У детей с кифотической осанкой (круглой спиной) отмечается наклон головы вперед, опущение плеч, западение грудной клетки, «крыловидные» лопатки, полусогнутые в коленях ноги, уплощение ягодиц, слабый тонус мышц всего туловища. Кифолордотическое нарушение осанки у детей (кругло-вогнутая спина) характеризуется наклоном головы и верхнего плечевого пояса вперед, выпячиванием и свисанием живота (нередко висцероптозом вследствие слабости мышц брюшного пресса), большим углом наклона таза, максимальным разгибанием или переразгибанием ног в коленях. У детей с плоской спиной уменьшен наклон таза, грудная клетка смещена кпереди, выступают «крыловидные лопатки», живот отвисает. Нарушение осанки у детей по типу плоско-вогнутой спины сопровождается узостью грудной клетки, увеличением угла наклона таза, выпячиванием живота и ягодиц. | |

| Нарушения анализаторных систем | |||

| | Нарушения зрения | Признаки возможного нарушения зрения: Матрица с кольцами Ландольта | Для коррекции нарушения зрения в школе крайне необходимо использовать физкульт-минутки с гимнастикой для глаз, а также элементы точечного массажа. Игры: «Комарик» Упражнения на расслабление, моргание и т.д. |

| | Нарушения слуха | Для диагностики нарушений слуха можно использовать метод гороховых проб, а также списки Неймана. | Для коррекции существует острая необходимость использовать наглядный и сенсорный материал. Игры: |

| Прочие нарушения | |||

| | Сложности в соотносящей деятельности | Для диагностики необходимо попросить ребенка собрать пирамидку из колец, сборно-разборную игрушку и т.д. Соотносящие действия требуют учёта величины, формы, местоположения различных предметов. Нужно наблюдать, как ребенок выполняет действия: использует ли он «метод силы» или метод проб\зрительного соотнесения. | Первое направление: развитие культурно-нормированных, специфических и орудийных действий. Малыши раннего возраста должны научиться пользоваться ложкой, чашкой, рисовать карандашом, копать совочком, причесывать волосы расческой, застегивать пуговицы и т.д. |

| | Сложности в орудийных действиях | Диагностика представляет собой наблюдение за деятельностью ребенка: если он пытается есть ложкой, причесываться расческой, копает лопаткой песочек, вставляет ключик в машинку, стараясь завести ее, то орудийное действие он освоил. | |

| | Нарушения понимания эталонных систем (цвета, формы, вес и т.д.) | Достаточно попросить ребенка «дай мне такой же», «дай мне * цвет\форму», а также наблюдать за ним в процессе деятельности. «Диагностика познавательного развития детей раннего возраста (Е.А. Стребелева)» | Игры: |

| | Трудности в планировании высказываний | Методика диагностики следующая: нужно сказать ребенку: «Составь небольшой устный рассказ по следующей теме: «Вот какой случай со мной произошел». Время на подготовку высказывания составляет 5-7 минут. Далее работа ребенка оценивается по 4 уровням, среди которых следующие критерии: соответствие высказывания заданной теме и основной мысли; при последовательном и логичном изложении тема раскрыта полностью; высказывание построено в определенной композиционной форме (повествования, описання, рассуждения) в соответствии с замыслом, при этом соблюдается взаимосвязь между композиционными частями; объем высказывания. | Работа по развитию речи ведётся по следующим направлениям: Обогащение словарного запаса; Обучение составлению пересказа и придумыванию рассказов; Разучивание стихотворений; Отгадывание загадок. Использовать серии сюжетных картинок, составление планов с ребенком. Таким образом, при обучении планированию высказывания в процессе развития связной речи следует учитывать следующие методические принципы: Постепенное усложнение в ходе непосредственно образовательной деятельности речевого материала (от простых фраз к сложным, от 3-словных к 4-словным, от фраз к рассказу); Постоянная активизация в ходе занятия детей (особенно слабой подгруппы), но только на уровне фразовых ответов; Исключение, особенно на первых порах, отрицательной оценки деятельности детей. Акцентирование внимания на их успехах и достижениях с целью повышения речевой активности.

|

| | Аграмматизмы | Аграмматизмы достаточно просто услышать в речи ребенка, а также заметить на письме. Можно использовать следующие методики: Тест «Повторение фраз» Описание картинок Тест «Грамматические деформированные конструкции» | Методики коррекции: Мазанова Е.В. "Учусь работать со словом" |