СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Лекции по дисциплине Профессиональные компьютерные программы

Лекционный материал по дисциплине Профессиональные компьютерные программы для студентов информационных и экономических специальностей

Просмотр содержимого документа

«Лекции по дисциплине Профессиональные компьютерные программы»

Министерство образования и науки Хабаровского края

краевое государственное бюджетное профессиональное Образовательное учреждение

«Хабаровский технический колледж»

Профессиональные компьютерные программы

Лекционный материал

Преподаватель

Насонова Н.А.

Хабаровск 2019

Невозможно дать общее определение корпоративной информационной системе как набору функциональных признаков исходя из каких-либо общих требований, стандартов. Дать такое определение корпоративной информационной системе можно только применительно к конкретной компании, которая использует или собирается строить корпоративную информационную систему. В общем виде, можно дать только некоторые основные признаки корпоративной информационной системы:

Соответствие потребностям компании, бизнесу компании, согласованность с организацинно-финансовой структурой компании, культурой компании.

Интегрированность.

Открытость и масштабируемость.

1. В первом признаке и скрыты все функциональные признаки конкретной корпоративной информационной системы конкретной компании, они строго индивидуальны для каждой компании. Например, для одной компании корпоративная информационная система должна иметь класс не ниже ERP, а для другой –система такого класса совершенно не оптимальна, и только увеличит издержки. А если копнуть глубже, то и в понятие ERP (а уж тем более ERPII) разные компании, исходя из своих потребностей, могут вкладывать разный смысл, разные функции, разные реализации. Общими для всех компаний могут быть только функции бухгалтерского учета и заработной платы, регламентируемые внешним законодательством, все остальные –строго индивидуальны. Второй и третий признаки общие, но совершенно конкретные.

2. Корпоративная информационная система - это не совокупность программ автоматизации бизнес-процессов компании (управления производством, ресурсами и компанией), это сквозная интегрированная автоматизированная система, в которой каждому отдельному модулю системы (отвечающему за свой бизнес-процесс) в реальном времени (или близком к реальному) доступна вся необходимая информация, вырабатываемая другими модулями (без дополнительного и, уж тем более, двойного ввода информации).

3. Корпоративная информационная система должна быть открытой для включения дополнительных модулей и расширения системы как по масштабам и функциям, так и по охватываемым территориям. Исходя из сказанного, корпоративной информационной системе можно дать только следующее определение:

Корпоративная информационная система - это открытая интегрированная автоматизированная система реального времени по автоматизации бизнес-процессов компании всех уровней, в том числе, и бизнес-процессов принятия управленческих решений. При этом степень автоматизации бизнес-процессов определяется исходя из обеспечения максимальной прибыли компании.

Для групповых и корпоративных систем существенно повышаются требования к надежности функционирования и сохранности данных. Эти свойства обеспечиваются поддержкой целостности данных, ссылок и транзакций в серверах баз.

Наиболее существенной чертой комплексной информационной системы должно стать расширение контура автоматизации для получения замкнутой, саморегулирующейся системы, способной гибко и оперативно перестраивать принципы своего функционирования.

В состав КИС должны войти средства для документационного обеспечения управления, информационной поддержки предметных областей, коммуникационное программное обеспечение, средства организации коллективной работы сотрудников и другие вспомогательные (технологические) продукты. Из этого, в частности, следует, что обязательным требованием к КИС является интеграция большого числа программных продуктов.

Под КИС следует понимать в первую очередь систему, и затем только ПО. Но часто этот термин используется IT-специалистами в качестве объединяющего названия программных систем семейства CASE, ERP, CRM, MRP и др.

В последнее время, все больше руководителей начинают отчетливо осознавать важность построения на предприятии корпоративной информационной системы, как необходимого инструментария для успешного управления бизнесом в современных условиях. Для того, чтобы выбрать перспективное программное обеспечение для построения КИС, необходимо осознавать все аспекты развития основных методологий и технологий разработки.

Существуют три наиболее весомых фактора, которые существенно влияют на развитие КИС:

Развитие методик управления предприятием.

Теория управления предприятием представляет собой довольно обширный предмет для изучения и совершенствования. Это обусловлено широким спектром постоянных изменений ситуации на мировом рынке. Все время растущий уровень конкуренции вынуждает руководителей компаний искать новые методы сохранения своего присутствия на рынке и удержания рентабельности своей деятельности. Такими методами могут быть диверсификация, децентралицация, управление качеством и многое другое. Современная информационная система должна отвечать всем нововведениям в теории и практике менеджмента. Несомненно, это самый главный фактор, так как построение продвинутой в техническом отношении системы, которая не отвечает требованиям по функциональности, не имеет смысла.

Развитие общих возможностей и производительности компьютерных систем.

Прогресс в области наращивания мощности и производительности компьютерных систем, развитие сетевых технологий и систем передачи данных, широкие возможности интеграции компьютерной техники с самым разнообразным оборудованием позволяют постоянно наращивать производительность КИС и их функциональность.

Развитие подходов к технической и программной реализации элементов КИС.

Параллельно с развитием "железа", на протяжении последних десяти лет, происходит постоянный поиск новых более удобных и универсальных методов программно-технологической реализации КИС. Во-первых, изменяется общий подход к программированию: с начала 90-х годов объектно-ориентированное программирование фактически вытеснило модульное, сейчас непрерывно совершенствуются методы построения объектных моделей. Во-вторых, в связи с развитием сетевых технологий, локальные бухгалтерские системы, уступают своё место клиент-серверным реализациям. Кроме того, в связи с активным развитием сетей Internet, появляются все большие возможности работы с удаленными подразделениями, открываются широкие перспективы электронной коммерции, обслуживания покупателей через Интернет и многое другое. Оказалось, что использование Internet-технологий в интрасетях предприятия также дает очевидные преимущества. Использование определенных технологий при построении информационных систем не является самоцелью разработчика, а наибольшее развитие получают те технологии, которые в наибольшей степени соответствуют существующим потребностям.

Основная цель корпоративной информационной системы - повышение прибыли компании за счет наиболее эффективного использования всех ресурсов компании и повышения качества принимаемых управленческих решений.

Цель проектирования и внедрения КИС:

комплексная деятельность по решению бизнес-задач средствами современных информационных технологий.

КИС –корпоративная интегрированная информационная система управления предприятия, обеспечивающая его качественный рост.

Позволяет:

визуализировать деятельность предприятия, обеспечив руководству возможность правильно оценить имеющиеся недостатки и отыскать источники потенциала и направления усовершенствования;

сократить время настройки ИСУ под специфические особенности предприятия;

отобразить и зафиксировать в готовом для последующего развертывания виде варианты реализации ИСУ, каждый из которых может быть выбран при переходе на очередную ступень развития предприятия.

Стоимость компьютерной техники и коммуникационного оборудования;

Стоимость лицензий на использование КИС;

Стоимость системного программного обеспечения и сервера баз данных (СУБД);

Стоимость обследования и проектирования;

Стоимость внедрения КИС;

Стоимость эксплуатации КИС.

Жизненный цикл КИС является моделью создания и использования программного обеспечения (ПО), отражающей его различные состояния, начиная с момента возникновения необходимости в данном ПО и заканчивая моментов его полного выхода из употребления у всех пользователей.

В жизненном цикле определены следующие группы процессов:

1) основные процессы жизненного цикла. В состав основных процессов жизненного цикла входят процессы, которые реализуются под управлением организации (заказчика, поставщика, разработчика и персонала сопровождения информационных систем), вовлеченных в жизненный цикл информационных систем. Это: процесс заказа, процесс поставки, процесс разработки, процесс эксплуатации, процесс сопровождения;

2) вспомогательные процессы жизненного цикла. Это: Документирование, Управление конфигурацией, Обеспечение качества, Верификация, аттестация, Совместный анализ, Аудит, Решение проблем;

3) организационные процессы жизненного цикла. Это: Управление, Создание инфраструктуры, Усовершенствование, Обучение.

Традиционно выделяются следующие основные этапы ЖЦ ПО:

- анализ требований

- проектирование

- кодирование (программирование)

- тестирование и отладка

- эксплуатация и сопровождение

ЖЦ образуется в соответствии с принципом нисходящего проектирования и носит итеративный характер: реализованные этапы, начиная с самых ранних, циклически повторяются в соответствии с изменениями требований и внешний условий, введением ограничений и т.п. На каждом этапе ЖЦ порождается определенный набор документов и технических решений, при этом для каждого этапа исходными являются документы и решения, полученные на предыдущем этапе.

Каждый этап завершается верификацией порожденных документов и решений с целью проверки их соответствия исходным. Существующие модели ЖЦ определяют порядок исполнения этапов в ходе разработки, а также критерии перехода от этапа к этапу.

Наибольшее распространение получили две основные модели жизненного цикла: каскадная и спиральная.

Каскадная модель жизненного цикла информационной системы предусматривает последовательную организацию работ. Главной особенностью является разбиение всей разработки на этапы, переход с одного этапа на следующий происходит только после того, как полностью завершены все работы на предыдущем этапе. Каждый этап завершается выпуском полного комплекта документации, достаточной для того, чтобы разработка могла быть продолжена другой командой разработчиков.

Основные этапы разработки по каскадной модели:

• анализ требований заказчика;

• проектирование;

• разработка;

• тестирование и опытная эксплуатация;

•ввод в действие готового продукта. Основные преимущества каскадной модели:

• выполняемые в логичной последовательности этапы работ позволяют планировать сроки завершения и соответствующие затраты;

• на каждом этапе формируется законченный набор проектной документации, отвечающей критериям полноты и согласованности.

Недостатки: высокий уровень риска объясняется сложностью проекта и продолжительностью каждого из этапов разработки ИС.

Спиральная модель жизненного цикла предполагает итерационный процесс разработки информационной системы. Итерация представляет собой законченный цикл разработки, приводящий к выпуску прототипа программного продукта, который совершенствуется от итерации к итерации, чтобы стать законченной системой. При этом возрастает значение начальных этапов жизненного цикла, таких как анализ и проектирование. На этих этапах проверяется и обосновывается реализуемость технических решений путем создания действующих прототипов.

Каждый виток спирали соответствует созданию фрагмента или версии программного изделия, на нем уточняются цели и характеристики проекта, определяется его качество, планируются работы на следующем витке спирали. На каждой итерации углубляются и последовательно конкретизируются детали проекта. Спиральный подход делает процесс разработки более гибким.

Преимущества итерационного подхода:

• уменьшается уровень рисков.

• упрощается внесение изменений в проект при изменении требований заказчика;

• обеспечивается большая гибкость в управлении проектом.

• упрощается повторное использование компонентов;

• повышается надежность и устойчивость системы. Основная проблема спиральной модели жизненного цикла — определение момента перехода на следующий этап.

2 Каноническое и индустриальное проектирование КИС. Этапы проектирования КИС

Процесс разработки информационной системы, как правило, рассматривают с двух точек зрения:

• по содержанию действий разработчиков (групп разработчиков) — рассматривается статический аспект процесса разработки, описываемый в терминах основных потоков работ (исполнители, действия, последовательность действий и т.д.);

• по времени или по стадиям жизненного цикла разрабатываемой системы — рассматривается динамическая организация процесса разработки, описываемая в терминах циклов, стадий, итераций и этапов.

Основные стадии проектирования информационной системы.

1) Концептуальная стадия — главным содержанием работ является определение проекта, разработка его концепции, включающая:

• формирование идеи, постановку целей;

• изучение требований заказчика;

• сбор исходных данных и анализ существующего состояния объекта управления;

• формирование команды проекта;

• определение основных требований к материальным, финансовым и трудовым ресурсам;

• представление предложений, их экспертиза и утверждение.

2) Стадия подготовки технического предложения — ее целью является уточнение технического предложения в ходе переговоров с заказчиком о заключении договора:

• разработка и утверждение технического задания;

• разработка планов работ;

• составление бюджета проекта;

• подписание договора с заказчиком.

3) Стадия проектирования предназначена для определения подсистем КИС, их взаимосвязи, выбора наиболее эффективных способов выполнения проекта и использования ресурсов:

• выполнение концептуального проектирования;

• разработка технических спецификаций;

• представление проектной разработки, экспертиза и утверждение.

4) Стадия разработки — производится координация и оперативный контроль работ по проекту, осуществляется создание подсистем и их тестирование:

• разработку программного обеспечения;

• подготовку к внедрению системы;

• контроль и регулирование основных показателей проекта.

5) Стадия ввода системы в эксплуатацию — проводятся испытания, идет опытная эксплуатация системы в реальных условиях, ведутся переговоры о результатах выполнения проекта и о возможных новых контрактах:

• опытная эксплуатация;

• подготовка кадров для эксплуатации создаваемой системы;

• подготовка рабочей документации;

• сдача системы заказчику;

• сопровождение, поддержка, сервисное обслуживание;

• накопление опытных данных для последующих проектов.

Этапы проектирования КИС

Чаще классический жизненный цикл называют КАСКАДНОЙ или ВОДОПАДНОЙ моделью, подчеркивая, что разработка рассматривается как последовательность этапов, причем переход на следующий иерархически нижний этап происходит только после полного завершения работ на текущем этапе и возврата к пройденным этапам не предусматривается

Приведем краткое описание основных этапов.

Разработка начинается на системном уровне и проходит через:

- анализ,

- проектирование,

- кодирование (реализация),

- тестирование,

- сопровождение

При этом моделируются действия стандартного инженерного цикла.

Системный анализ определяет роль каждого элемента в компьютерной системе, взаимодействие элементов друг с другом. Анализ начинается с определения требований и назначения подмножества этих требований программному элементу.

На этом этапе начинается решение задачи планирования проекта ПО.

В ходе планирования проекта определяются:

- объем проектных работ,

- риск проектных работ,

- необходимые трудозатраты,

- формируются рабочие задачи,

- формируется план-график работ.

Анализ требований, относящийся к программному элементу, т.е. к ПО, уточняет и детализирует:

- функции ПО,

- характеристики ПО,

- интерфейс ПО.

Все определения документируются в спецификации анализа.

Проектирование создает представления:

- архитектуры ПО,

- модульной структуры ПО,

- алгоритмической структуры ПО,

- структуры данных,

- входного и выходного интерфейса (входных и выходных форм данных).

Кодирование (реализация) состоит в переводе результатов проектирования в текст на языке программирования.

Тестирование – это выполнение программы для выявления дефектов в функциях, логике и форме реализации программного продукта.

Сопровождение – это внесение изменений в эксплуатируемое ПО.

Цели изменений:

- исправление ошибок,

- адаптация к изменениям внешней для ПО среды,

- усовершенствование ПО по требованию заказчика.

Сопровождение ПО состоит в повторном применении каждого из предшествующих шагов (этапов) жизненного цикла, т.е. системного анализа, анализа требований, проектирования и т. д., к существующей программе, но не разработке новой программы. Каждая стадия (этап) завершается выпуском полного комплекта документации, достаточной для того, чтобы разработка могла быть продолжена другой командой разработчиков.

Достоинствами классического жизненного цикла являются:

- получение плана и временного графика по всем этапам проекта,

- упорядочение хода разработки.

К недостаткам классического жизненного цикла относятся:

- частое отклонение реальных проектов от стандартной последовательности шагов,

- основанность цикла на точной формулировке исходных требований к ПО, тогда как реально в начале проекта требования заказчика определены лишь частично,

- доступность результатов проекта заказчику лишь в конце работы.

3 Формирование требований к КИС. Проблемы взаимодействия потребителя и проектировщика КИС.

Формирование требований к КИС

Выбор информационной системы – важная и в то же время сложнейшая задача в условиях высокой динамики бизнеса. При разработке требований к информационной системе учитывается множество факторов: сложность бизнес-процессов, технологические характеристики информационных систем, возможности взаимодействия с другими приложениями и ориентация на создание единого информационного пространства Компании.

Разработка требований к информационной системе включает:

• Формирование архитектурно-технических требований к КИС - архитектурные и аппаратно-технические требования к компонентам учетного и аналитического уровня КИС (вычислительные платформы, топология, производительность и т.п)

• Разработка критериев выбора ИТ-решений, позволяющих количественно оценить соответствие тех или иных решений заданным требованиям. Типовые критерии, применяемые при сравнении решений (список может быть дополнен в соответствии с требованиями Заказчика)

- функциональная полнота; масштабируемость; гибкость; стандартизация и открытость; экономическая эффективность; инвариантность по отношению к бизнесу; надежность поставщика и его доступность; перспективы развития; информационная безопасность.

Каждому критерию присваивается весовой коэффициент показатель значимости критерия для Компании и его влияния на достижение целей развития КИС. Каждая из потенциально интересных информационных систем оценивается по выбранным критериям в соответствии с присвоенными коэффициентами. Таким образом, Компания выбирает оптимальную информационную систему, отвечающую текущим и будущим потребностям бизнеса.

4 Разработка концепции КИС. Техническое задание. Технический проект. Рабочая документация. Ввод в действие.

Корпоративная информационная система (КИС) является подсистемой Системы управления предприятием и бизнеса. КИС основывается на обработке объективных данных, характеризующих состояние производственных и бизнес процессов. КИС разрабатывается либо как элемент общей системы управления предприятием, либо как начальная фаза создания системы управления проектами.

Корпоративные информационные системы должны обладать следующими свойствами:

- Соответствие тем функциональным запросам, которые возникают в бизнесе клиента

- Возможность интеграции различных модулей системы

- Возможность реализации распределенных вычислений, позволяющих одновременно решать одну проблему на разных рабочих местах

- Возможность автоматического управления сложным бизнесом, осуществляемым из общего административного центра

- Надежность системы, ее защищенность от случайных сбоев, потери информации или проникновения нежелательных лиц к системе управления компании

Основными фазами жизненного цикла КИС (или любой информационной системы) являются фазы:

- «Зарождение»,

- «Разработка»,

- «Эксплуатация»,

- «Демонтаж».

Важнейшими являются фазы «Зарождение» и «Разработка», которые состоят из следующих пяти стадий: «Формирование требований» и «Разработка концепции»; «Техническое задание»; «Технический проект»; «Внедрение».

Последовательность работ, связанных с определением целесообразности создания и промышленной эксплуатации КИС, оформлена в виде процесса (создания или изготовления), который имеет иерархическое описание и состоит из стадий, каждая из которых включает в себя этапы, а они, в свою очередь, — виды работ.

В качестве фрагмента рассмотрим подробнее содержание процесса создания и внедрения КИС, который включает в себя следующие стадии, этапы и некоторые виды работ.

Стадии 1.1«Формирование требований и 1.2 «Разработка концепции».

Основная цель этапов и работ этих стадий заключается в формировании обоснованного с позиций заказчика предложения о создании КИС с определенными основными функциями и техническими характеристиками.

Основными выходными документами этой стадии являются: отчеты и технико-экономическое обоснование целесообразности создания КИС с выбранными функциями и их характеристиками; заявка на создание КИС и исходные технические требования к КИС в объеме, соответствующем ГОСТу.

Стадии 2.1«Техническое задание» и 2.2 «Эскизное проектирование».

Основными целями стадии являются: подтверждение целесообразности и детальное обследование возможности создания эффективной ИС с функциями и техническими характеристиками, сформулированными в виде исходных технических требований к системе; планирование совокупности всех НИР, ОКР (опытно-конструкторские работы), проектных и монтажно-наладочных работ, сроков их выполнения и организаций исполнителей; подготовка всех материалов, необходимых для проведения проектных работ.

Выходными документами стадии являются: техническое задание на создание ИС, научно-технический отчет, содержащий результаты проведенных предпроектных исследований; эскизный проект ИС.

Техническое задание

Техническое задание— документ, определяющий цели, требования и основные исходные данные, необходимые для разработки автоматизированной системы управления.

В рамках разработки технического задания решаются следующие задачи:

• устанавливается общая цель создания информационной системы, определяется состав подсистем и функциональных задач;

• разрабатываются и обосновываются требования, предъявляемые к подсистемам, математическому и программному обеспечению, комплексу технических средств (включая средства связи и передачи данных);

• устанавливаются общие требования к проектируемой системе;

• определяется перечень задач по созданию системы и исполнителей;

• определяются этапы создания системы и сроки их выполнения;

• проводится предварительный расчет затрат на создание системы и определяется уровень экономической эффективности ее внедрения.

Стадия 2.3 «Технический проект».

Целями работ, выполняемых на этой стадии, являются разработка основных технических решений по создаваемой системе и окончательное определение ее сметной стоимости.

Работы этой стадии завершаются разработкой: общесистемных решений, необходимых и достаточных для выпуска эксплуатационной документации на систему в целом; проектно-сметной документации, входящей в состав раздела «Автоматизация» технического проекта строительства; проектов заявок на разработку новых технических средств; документации специального математического и технического обеспечений, включая техническое задание на программирование. Основные результаты работ стадии оформляются в виде технического проекта.

Технический проект

Технический проект — уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированной и управляемой деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, включающий ограничения сроков, стоимости и ресурсов.

К важнейшим характеристикам проекта относятся технико-экономические показатели: объем работ; сроки выполнения; себестоимость; экономическая эффективность, обеспечиваемая реализацией проекта; социальная и общественная значимость проекта. Любой проект характеризуется классом, типом и масштабом.

Основное назначение технического проекта — это выработка и документальное оформление окончательных проектных решений по изделию или системе.

Стадия 2.4 «Рабочая документация».

Целью работ, выполняемых на этой стадии, является выпуск рабочей документации на создаваемую систему. Стадия завершается выпуском рабочего проекта ИС, состоящего из проектной документации, необходимой и достаточной для приобретения, монтажа и наладки комплекса технических средств системы, и документации программного и организационного обеспечений, необходимых и достаточных для наладки и эксплуатации системы.

Рабочая документация — документация, которая разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений.

Состав и содержание рабочей документации должны определяться заказчиком в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и указывается в задании на проектирование.

Стадия 2.5 «Внедрение».

Цель стадии и главный результат работ — передача действующей системы в промышленную эксплуатацию, а также получение объективных и систематизированных данных о качестве созданной системы, текущем состоянии и реальном эффекте функционирования системы на основании опыта ее промышленной эксплуатации.

Анализ функционирования выполняется также в ходе промышленной эксплуатации. Для этого определяются показатели эксплуатационной надежности для системы в целом и отдельных реализуемых ею функций, показатели технико-экономической эффективности системы, функционально-алгоритмическая полнота (развитость) системы и социально-психологическая подготовка персонала системы.

Тема 4.Виды корпоративных информационных системКорпоративные информационные системы делятся на следующие классы:

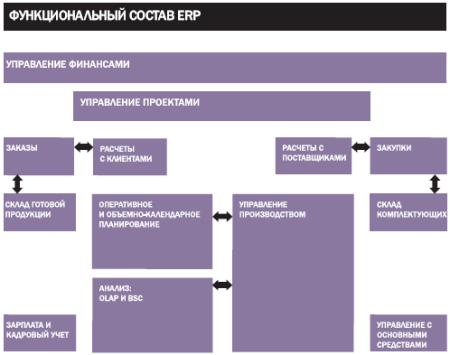

ERP (Enterprise Resource Planning System)Современные ERP появились в результате почти сорокалетней эволюции управленческих и информационных технологий. Предназначены они главным образом для построения единого информационного пространства предприятия (объединение всех отделов и функций), эффективного управления всеми ресурсами компании, связанными с продажами, производством, учетом заказов. Строится ERP-система по модульному принципу и, как правило, включает в себя модуль безопасности для предотвращения как внутренних, так и внешних краж информации.

Проблемы же возникают в основном из-за неправильности работы или изначального построения плана внедрения системы. Например, урезанные инвестиции в обучение персонала работе в системе существенно снижают эффективность. Поэтому внедряют ERP-системы как правило не сразу в полном объеме, а отдельными модулями (особенно на начальной стадии).

Широко распространенным в последнее время стал класс систем по управлению взаимоотношениями с клиентами. CRM-система помогает автоматизировать работу предприятия с клиентами, создать клиентскую базу и использовать ее в целях эффективности своего дела. Ведь успех компании, независимо от ее размера, зависит от способности глубже понять потребности покупателей и тенденции рынка, а также реализовать возможности, возникающие на различных этапах взаимодействия с клиентами. Такие функции как автоматизация бизнес-процессов по взаимоотношению с клиентом, контроль абсолютно всех сделок (здесь важно отследить наиболее важные и сложные сделки), постоянный сбор информации о клиентах и анализ всех этапов реализации сделок являются главными обязанностями систем этого класса.

CRM - уже давно не новинка для российского рынка, и ее использование становится обычным бизнес-проектом компании.

Большинство экспертов оценивают российский рынок CRM-систем в $50-70 млн. и говорят о его постоянном росте. Нынешний отечественный рынок характеризует фаза накопления компаниями опыта по применению CRM в своем бизнесе.

Наиболее активно CRM применяют компании финансового, телекоммуникационного (в том числе тройка операторов мобильной связи России) и страхового рынка. Лидирует, конечно же, финансовый.

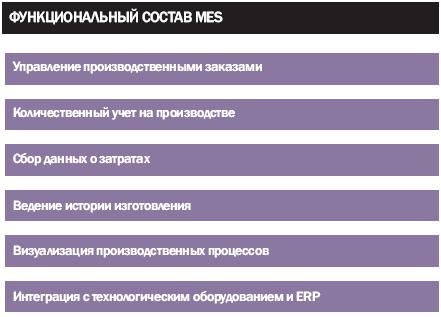

MES (Manufacturing Execution System)Системы класса MES предназначены для производственной среды предприятия. Системы этого класса отслеживают и документируют весь производственный процесс, отображают производственный цикл в реальном времени. В отличие от ERP, которая не оказывает непосредственного влияния на процесс, с помощью MES становится возможным корректировать (или полностью перестраивать) процесс столько раз, сколько это потребуется. Иначе говоря, системы такого класса предназначены для оптимизации производства и повышения его рентабельности.

Собирая и анализируя данные, получаемые, например, от технологических линий, они дают более детальное представление производственной деятельности предприятия (от формирования заказа до отгрузки готовой продукции), улучшая финансовые показатели предприятия. Все главные показатели, которые входят в основной курс экономики отрасли (отдача основных фондов, оборот денежных средств, себестоимость, прибыль и производительность) детально отображаются в ходе производства. Специалисты называют MES мостом между финансовыми операциями ERP-систем и оперативной деятельностью предприятия на уровне цеха, участка или линии.

Как и следует из названия, это система управления, обеспечивающая комплексную автоматизацию управления складскими процессами. Необходимый и эффективный инструмент современного склада (например, «1С: Склад»).

EAM (Enterprise Asset Management)Система управления основными фондами предприятия, позволяющая сократить простои оборудования, затраты на техобслуживание, ремонты и материально-техническое снабжение. Представляет собой необходимый инструмент в работе фондоемких отраслей (энергетических, транспортных, ЖКХ, добывающей промышленности и ВС).

Основные фонды — это средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, постепенно изнашиваясь, перенося свою стоимость по частям на вновь создаваемую продукцию. В бухгалтерском и налоговом учете отраженные в денежном выражении основные фонды называются основными средствами.

Исторически EAM-системы возникли из CMMS-систем (еще одного класса ИС, управления ремонтами). Сейчас модули EAM входят также в состав крупных пакетов ERP-систем (таких как mySAP Business Suite, IFS Applications, Oracle E-Business Suite и др.).

HRM (Human Resource Management)Система управления персоналом - одной из важнейших составляющих частей современного менеджмента. Основная цель таких систем - привлечение и удержание ценных для предприятия кадровых специалистов. HRM-системы решают две главные задачи: упорядочение всех учетных и расчетных процессов, связанных с персоналом, и снижение процента ухода сотрудников. Таким образом, HRM-системы в определенном смысле можно назвать «CRM-системами наоборот», привлекающими и удерживающими не покупателей, а собственных сотрудников компаний. Разумеется, методы здесь применяются совершенно иные, но общие подходы схожи.

Функции HRM-систем:

Поиск персонала;

Подбор и отбор персонала;

Оценка персонала;

Обучение и развитие персонала;

Управление корпоративной культурой;

Мотивация персонала;

Организация труда.

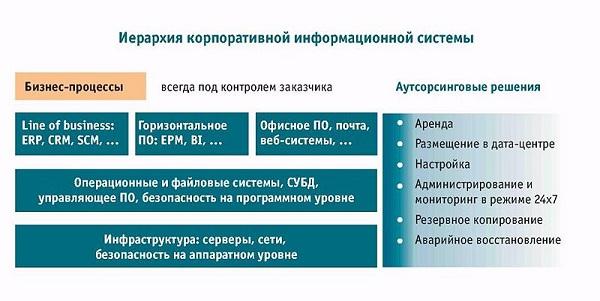

Корпоративная ИС включает компьютерную инфраструктуру организации и базирующиеся на ней взаимосвязанные подсистемы, обеспечивающие решение задач организации.

В качестве таких подсистем могут быть:

информационно-справочные системы, в том числе гипертекстовые и геоинформационные;

система управления документооборотом;

система обработки транзакций (действия по изменению информации в базах данных);

система поддержки принятия решений.

По способу организации КИС делятся:

системы файл-сервер;

системы клиент-сервер;

трехзвенные системы;

системы на основе интернет/интранет технологий.

Под сервером понимается любая система (отдельный компьютер с соответствующим программным обеспечением или отдельная программная система в составе программного обеспечения), предназначенная для предоставления некоторых вычислительных ресурсов другим системам (компьютерам или программам), называемым клиентами.

Локальные системыПредназначены, в основном, для автоматизации учета по одному или нескольким направлениям (бухгалтерия, сбыт, склады, учет кадров и т.д.).

Стоимость локальных систем колеблется в диапазоне $5 000 - $50 000.

Системы гибко настраиваются на нужды конкретного предприятия, хорошо интегрируют деятельность предприятия и предназначены, в первую очередь, для учета и управления ресурсами непроизводственных компаний.

Стоимость финансово-управленческих систем можно условно определить диапазоне от $50 000 до $200 000.

Предназначены для управления производственным предприятием и интегрированного планирования производственного процесса.

Средние системы по многим параметрам значительно жёстче, чем финансово-управленческие.

Производственное предприятие должно, в первую очередь, работать, как хорошо отлаженные часы, где основными механизмами управления являются планирование и оптимальное управление запасами и производственным процессом, а не учет количества счетов-фактур за период.

Стоимость внедрения средних систем начинается, как и у финансово-управленческих систем, в районе $50 000, но, в зависимости от охвата проекта, может достигать $500 000 и более.

Отличаются от средних набором вертикальных рынков и глубиной поддержки процессов управления большими многофункциональными группами предприятий (холдингов или ФПГ).

Системы имеют наибольшую функциональность, включая управление производством, управление сложными финансовыми потоками, корпоративную консолидацию, глобальное планирование и бюджетирование и пр.

Стоимость проекта - более $500 000.

После этапа выбора корпоративной информационной системы (КИС) наступает этап внедрения, важность которого трудно переоценить. Действительно, все декларируемые разработчиками корпоративного ПО выгоды и преимущества, получаемые в результате приобретения конкретной КИС , проявятся только в случае ее успешного внедрения.

Основные трудности при внедрении КИСнедостаточная формализация процессов управления на предприятии;

отсутствие полного понимания у руководителей механизмов реализации решений и того, как работают исполнители;

необходимость реорганизации предприятия в информационную систему;

необходимость изменения технологии бизнес процесса;

потребность в привлечении новых специалистов для управления ИС и переучивание собственных специалистов для работы в системе;

сопротивление работников и руководителей (в настоящее время играет не малую роль т.к. люди еще не привыкли к интеграции в предприятие компьютерных технологий);

необходимость формирования квалифицированной команды внедренцев, в команду включаются сотрудники предприятия и один из высокопоставленных руководителей предприятия, заинтересованный во внедрении (при отсутствии заинтересованности прагматический аспект внедрения КИС сводится к минимуму).

Участие руководства во внедрении

Наличие и соблюдение плана внедрения

Наличие у менеджеров чётких целей и требований к проекту

Участие во внедрении специалистов компании – клиента

Качество КИС и команды поставщика решения

Проведение реинжиниринга бизнес-процессов до внедрения

Наличие у предприятия выработанной стратегии

Невнимание руководства компании к проекту

Отсутствие чётко сформулированных целей проекта

Неформализованность бизнес-процессов в компании

Неготовность компании к изменениям

Нестабильность законодательства6Коррупция в компаниях

Низкая квалификация кадров в компании

Недостаточное финансирование проектов

повышение внутренней управляемости компании, гибкости и устойчивости к внешним воздействиям,

увеличение эффективности компании, её конкурентоспособности, а, в конечном счёте – прибыльность,

увеличиваются объёмы продаж,

снижается себестоимость,

уменьшаются складские запасы,

сокращаются сроки выполнения заказов,

улучшается взаимодействие с поставщиками.

получение достоверной и оперативной информации о деятельности всех подразделений компании;

повышение эффективности управления компанией;

сокращение затрат рабочего времени на выполнение рабочих операций;

повышение общей результативности работы за счет более рациональной ее организации.

Тема 5. Система электронного документооборота на предприятии

В рамках деятельности коммерческих организаций и государственных учреждений документы являются универсальным носителем информации. Они используются в качестве инструмента управления и выполняют функцию обеспечения взаимодействия между внутренними и/или внешними контрагентами: отдельными сотрудниками, целыми подразделениями, клиентами, партнерами и вышестоящими инстанциями. Все задействованные в бизнес процессах сотрудники, как рядовые специалисты, так и топ-менеджеры, принимают участие в создании, обработке, хранении и распространении документов. Эффективность постановки и внедрения документооборота влияет на качество работы всего предприятия в целом.

Цели внедрения электронного документооборота

Существует более 20 вариантов определения понятия «документооборот». Наиболее точной и полной является формулировка, представляющая собой цикличное правило:

«записывать - делать - контролировать - анализировать - записывать».

Электронный документооборот (СЭД) позволяет обеспечить поддержку делопроизводства посредством внедрения компьютерных технологий. Регламентация и контроль процесса движения внешних и внутренних документов на предприятии основываются на работе информационных систем.

Основное назначение документооборота заключается в постановке работы с информацией, которая обрабатывается внутри и вне предприятия. Этот процесс включает в себя поиск, сбор, консолидацию, публикацию и использование знаний. Таким образом, высшей ценностью СЭД является систематизация информационных потоков. В качестве преимущества внедрения систем электронного документооборота на предприятии выделяют окупаемость знаний и/или информации – return on knowledge (ROK) и/или return on information (ROI). В перечень причин для перехода к СЭД входят следующие организационные цели.

Формирование единого информационного пространства. Создание единого пространства для хранения, обработки и многократного использования информации обеспечивает вовлеченность всех сотрудников организации в процесс коллективной работы. Функционал СЭД позволяет фиксировать и вести последовательный учет данных о том, какой именно сотрудник, сколько раз и какую информацию добавляет в общую базу. Информационное пространство программы исключают необходимость хранения документов на локальном компьютере. С помощью такой системы руководитель предприятия может отслеживать фактическую деятельность каждого работника.

Стандартизация работы с документами. Единый для всех сотрудников регламент устанавливает четкий порядок процедур, на основе которых обрабатывается электронный вариант документа. Стандартизация процессов позволяет обеспечить доступность, управляемость и защищенность информации. Технологии делопроизводства унифицируются и систематизируются, обретая единую форму исполнения. Благодаря стандартизации процессов обработки документов на предприятии создается возможность оповещения об их создании и изменении, а также производится своевременная автоматическая доставка ответственным лицам.

Документальное сопровождение бизнес процессов. Внедрение СЭД способствует созданию качественно новой системы управления на основе соблюдения электронных регламентов. Администрация компании определяет параметры процессов и применяет формальные методики для их описания. Электронное сопровождение бизнес процессов создает ряд конкурентных преимуществ:

наличие четко определенного регламентированного комплекса действий с фиксацией изменяющихся в процессе их выполнения результатов;

обеспечение немедленного информирования о нарушениях или несоответствиях в рамках деятельности компании;

возможность своевременного внесения актуальных корректировок, способствующих повышению эффективности процессов.

Одновременно с этим решаются вопросы достоверности информации, которая содержится во входящей и исходящей документации, а также скорости ее передачи.

Повышение эффективности управления организацией. Цель достигается за счет обеспечения прозрачности процессов на предприятии. Перевод делопроизводства на «электронный режим» и строгий контроль соблюдения сотрудниками своих должностных обязанностей осуществляется на всех уровнях управления. Электронный документооборот обеспечивает эффективность накопления информационных ресурсов компании и доступа к ним персонала.

Упрощение процессов поиска и хранения документации. СЭД позволяет сократить циклы документооборота в организации, временные затраты на контроль выполнения функций. Облегчается процесс принятия управленческих решений. Электронное делопроизводство помогает повысить эффективность поиска и хранения данных, обеспечивая полноту, качество и надежность используемой информации. Упрощается работа с архивными данными, ускоряется получение сведений об актуальном состоянии процессов организации, в которых участвует тот или иной электронный документ.

Сокращение бумажного документооборота. Снижение доли бумажного документооборота в делопроизводстве компании позволяет экономить материальные и людские ресурсы. Удешевление процесса управления потоками деловой документации позволяет экономить время и средства для исполнения сотрудниками прямых должностных обязанностей. Хранение электронных версий документов не только снижает расход бумаги, но и значительно упрощает работу с информацией. Например, документы можно распечатывать только по мере необходимости.

Обеспечение сохранности информации. Внедрение СЭД и параллельное выстраивание общей культуры работы со служебной документацией позволяют контролировать доступ к информации. Это обеспечивает возможность выявлять случаи несанкционированного использования данных. В условиях хранения больших объемов информации электронное делопроизводство повышает эффективность работы специалистов, отвечающих за ликвидацию утечки информации.

Отслеживание взаимоотношений с контрагентами. Электронный документооборот создает отлаженный механизм фиксирования, хранения и отслеживания информации о взаимоотношениях компании с разными категориями контрагентов. В общей базе могут содержаться данные не только о сотрудниках организации, но и корреспонденция, связанная с поставщиками и клиентами.

Перечисленные преимущества внедрения СЭД позволяют рассматривать электронный документооборот не только как технологический, но и как организационный инструмент управления компанией.

Выбор поставщика

После принятия решения о внедрении системы электронного документооборота в организации возникает вопрос о выборе поставщика, у которого будет приобретаться программный продукт. Каждый производитель имеет свою специализацию. Профиль потенциального подрядчика можно определить, проанализировав реализованные им проекты по внедрению технологических решений.

Источники информации

Источниками, позволяющими определить специализацию фирмы-производителя, могут служить аналитические отчеты, маркетинговые исследования или непосредственное тестирование демо-версии программного продукта. В публикациях сравниваются функциональные возможности и технические преимущества платформ, на основе которых разрабатывается документооборот. Аналитическая база учитывает специфику круга задач, которые ставит организация. Для их выполнения создаются конкретные прикладные решения.

При выборе поставщика заказчик опирается не только на опыт внедрения разработчиком аналогичных продуктов, но и на предполагаемые размеры бюджета проекта. Каждый производитель стремится реализовать максимум возможностей программного продукта, позволяющих охватить все аспекты предметной области. Например, масштабируемость системы или уровень сервиса.

Критерии выбора

Одним из показателей, на которые можно опираться при выборе поставщика и предлагаемого им прикладного решения, являются характеристики уже реализованных проектов. Основным критерием будет служить сходство организаций в области размеров, финансовых возможностей, корпоративной культуры и стратегического подхода.

Делая выбор между несколькими поставщиками, заказчик также может руководствоваться следующими критериями.

Вовлеченность руководителя. В большинстве случаев руководитель компании принимает непосредственное участие в реализации и контроле СЭД. Для эффективного выполнения поставленной задачи необходимо оптимальное сочетание деловых навыков топ-менеджмента, вовлеченности его в электронный документооборот и способности вникать в тонкости технологического процесса. Например, использование триггеров обеспечивает своевременное информирование руководителей или рядовых пользователей о необходимости принятия какого-либо решения.

Широкий функционал. Предлагаемый производителем функционал должен быть направлен на удовлетворение потребностей различных категорий пользователей, вовлеченных в систему электронного документооборота. Эффективность внедрения СЭД в этом случае складывается из общего числа положительных изменений, которые предполагаются для каждого сотрудника после установки программы. Учет интересов различных групп пользователей позволит компенсировать возможные трудности при работе с системой.

Уже на первой стадии внедрения СЭД сотрудники будут осознавать свою выгоду. Например, значительная часть обязанностей управления делами может быть распределена между работниками всех подразделений, из которых состоит организация. Это позволит упростить выполнение поставленных задач.

Разграничение доступа. Функционал СЭД включает возможность разграничения прав доступа к документам в зависимости от группы, к которой принадлежит конечный пользователь. Программный продукт может быть разработан как с учетом паролевого принципа, так и посредством группировки процессов по области деятельности. Обеспечение безопасности информации, хранящейся в общей базе, данных и используемой сотрудниками, осуществляется в контексте конкретного документа. Некоторые производители предлагают разработку специализированных надстроек, не требующих внесения изменений в код программы.

Удобство использования. Простота и доступность являются основными критериями, на которых основывается принятие окончательного решения о покупке продукта. Понятие удобства платформы включает в себя полноту функционала и наглядность интерфейса. Программа предусматривает определенный набор сценариев применения предлагаемого инструментария для каждой конкретной ситуации. Исследования этой области позволяют лучше понять назначение и особенности каждой опции, используемой в заданных пользователем обстоятельствах.

Категории пользователей системы

При разработке, создании и внедрении систем, позволяющих автоматизировать электронный документооборот компании, учитываются интересы следующих групп пользователей.

Основной заказчик. Топ-менеджмент является одновременно главным заказчиком и потребителем результата, наиболее заинтересованным в эффективности внедрения систем электронного документооборота. Высшее руководство компании спонсирует реализацию проекта.

Прямой потребитель. К категории прямых пользователей и владельцев системы относятся канцелярия, секретариат и общий отдел. Эффективность работы зависит от вклада каждого сотрудника этих подразделений в достижение результатов.

Отдел обслуживания. Реализацию проекта и последующее сопровождение СЭД осуществляет отдел информационных технологий. К данной категории пользователей относятся техническое подразделение, ИТ-департамент и др.

Основным отличием СЭД от других видов информационных систем является необходимость вовлеченности всего персонала компании. В связи с этим электронный документооборот на предприятии должен сводить к минимуму возможность возникновения конфликта интересов. Например, уже на стадии выбора программного продукта и принятия решения может возникнуть ситуация, когда выбранная специалистами делопроизводства система не будет соответствовать технологическим предпочтениям ИТ-подразделения. Финансовый отдел может выдвинуть предложение о приобретении более дешевого варианта СЭД.

Внедрение

Личная заинтересованность высшего руководства в реализации проекта влияет на степень эффективности всего процесса внедрения. Проведение внутреннего PR систем электронного документооборота непосредственно перед запуском проекта и параллельное участие в разработке регламентов позволит донести до сотрудников основные принципы и преимущества СЭД. В случае если персонал осознает необходимость соблюдения регламентов, создается возможность пресечения бесконтрольного движения электронных копий документов, которые уже существуют в базе. Таким образом, значительно упрощается работа подразделения, отвечающего за обеспечение безопасности системы предприятия.

Вовлеченность представителей различных структурных подразделений в процесс внедрения систем электронного документооборота начинается на ранних стадиях проекта. Это позволит продемонстрировать сотрудникам преимущества реализации проекта и увидеть в этом явную выгоду лично для каждого работника.

Библиографический список

а) основная литература:

Архитектура корпоративных информационных систем/АстапчукВ.А., ТерещенкоП.В. - Новосиб.: НГТУ, 2015. - 75 с.: ISBN 978-5-7782-2698-2[электронный ресурс] http://znanium.com/bookread2.php?book=546624

Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert (полный курс): Учеб. пос. / В.С. оглы Алиев, Д.В.Чистов - М.: НИЦ Инфра-М, 2013

Вдовин, В. М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А.А. Шурупов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 388 с. - ISBN 978-5-394-01477-2. http://znanium.com/bookread2.php?book=415090

Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А Информационные технологии. Учебник - М.: Academia, 2011

Информационные ресурсы и технологии в экономике: Учебное пособие / Под ред. проф. Б.Е. Одинцова и проф. А.Н.Романова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013

Информационные системы в экономике: Учебное пособие / К.В. Балдин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013

Информационные системы предприятия: Учебное пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 283 с (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-005549-7 http://znanium.com/bookread2.php?book=536732

Корпоративные информационные системы управления: Учебник / Под науч. ред. Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с [электронный ресурс] http://znanium.com/bookread2.php?book=389940

Корпоративные информационные системы управления: Учебник / Под науч. ред. Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 464 с.: (Высшее образование). ISBN 978-5-16-003860-5[электронный ресурс] http://znanium.com/bookread2.php?book=200583

Олейник П. П. Корпоративные информационные системы. Учебник для вузов. - СПб:Питер, 2012

б) дополнительная литература:

ERP-система как инструмент управленческого учета [электронный ресурс ХГАЭП] http://grebennikon.ru

Алиев В.С. Практикум по бизнес-планированию с использованием программы Project Expert: Учебное пособие. - 2-е изд.,перераб. и доп. -М.: ФОРУМ -ИНФРА-М, 2010

Амириди Ю.В. Информационные системы в экономике. Управление эффективностью банковского бизнеса: Учебное пособие /Ю.В. Амириди, Е.Р. Кочанова, О.А. Морозова; Под ред. Д.В. Чистова. -М.: КноРус, 2009

Аппаратное обеспечение вычислительных систем / под ред. Д. В. Денисова. - М.: Маркет ДС, 2007

Банковские информационные системы и технологии. Ч. 1. Технология банковского учета: Учебное пособие / Под ред. Д.В.Чистова. -М.: Финансы и статистика, 2005.

Бизнес-план: учебно-практическое пособие / Вест Алан; пер. с англ. Н. И. Алмазовой, И. Ю. Булиной - М.: Проспект, 2004 (абонемент ХГАЭП)

Бизнес-планирование с использованием Project Expert (полный курс): Учебное пособие / В.С. Алиев, Д.В. Чистов. -М.: ИНФРА-М, 2011

Брусакова И. А. , Чертовской В. Д. Информационные системы и технологии в экономике. М.: Финансы и статистика, 2007. http://www.biblioclub.ru/

Гобарева Я.Л. Решение финансово-экономических задач средствами Excel: Учебное пособие / Я.Л. Гобарева, О.Ю.Городецкая, А.В. Золотарюк. - М.: Финансовая академия, 2006

Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть четвертая) № 30-ФЗ от 18.12.2006 г. (в редакции последующих законов).

Закон Российской Федерации «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993 г. (в редакции последующих законов).

Информатика. Т. 1: Концептуальные основы: учебник / под общ. науч. ред. В.А. Минаева. - 2-е изд.,расшир. и доп. - М.: Маросейка, 2008

Информационно-поисковая система «Маркетинг»: методика формирования и ведения [электронный ресурс ХГАЭП] http://grebennikon.ru

Информационные системы: Учебник для вузов/ Ю. Избачков, В. Петров, А. Васильев, И. Телина. - СПб: Питер, 2011

Информационные технологии и системы финансового менеджмента: Учебное пособие. -М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007

Исаев Г. Н. Информационные технологии. Учебное пособие. - М.: Омега-Л, 2012 http://www.biblioclub.ru/

Качественная и количественная потребность в обучении пользователей ERP-систем [электронный ресурс ХГАЭП] http://grebennikon.ru

Маркетинговая информационная система в предпринимательском университете / под ред. Ю. В. Рожкова - Хабаровск: ХГАЭП, 2006 (абонемент ХГАЭП)

Мельников В. П. Информационная безопасность и защита информации: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. С. А. Клейменова. - М.: Академия, 2006

Развитие корпоративных маркетинговых систем (МИС) в России:Проблемы и решения [электронный ресурс ХГАЭП] http://grebennikon.ru

Технологии обработки текстовой информации. Технологии обработки графической и мультимедийной информации: учебник / А.В. Могилев, Л. В. Листрова. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010

Уголовный Кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 г. (в редакции последующих законов), статьи 146, 147,183, 272, 273, 274, 283, 284.

Управление развитием информационных систем: учеб.пособие/ Р. Б. Васильев, Г. Н. Калянов, Г. А.Левочкина. - Горячая Линия - Телеком, 2009

Федеральный Закон Российской Федерации «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ от 29.07.2004 г. (в редакции последующих законов).

Федеральный Закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г.

Федеральный Закон Российской Федерации «Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ от 10.01.2002 г. (в редакции последующих законов).

Чистов, Д.В. Экономическая информатика [Текст]: учеб. пособие под ред. Д. В. Чистова. - М.: КноРус, 2009

Шумеров, Е.Л. Информационные технологии управления взаимоотношениями с клиентами. - М.: 1С: Паблишинг, 2005

в) интернет-ресурсы

1. www.1c.ru 5. www.bestnet.ru

2. www.galaktika.ru 6. www.audit-soft.ru

3. www.parus.ru 7. www.deloitte.com

4. www.bestnet.ru 8. www.omega.ru

9. www.cfin.ru/software/kis/

10. http://www.intuit.ru/

35