Лекция № 2

Тема: Свойства информации. Виды и формы представления информации.

Компетенции, знания, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся:

З1: виды и формы представления информации

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств

План.

1. Данные и информация.

2. Свойства информации.

3. Виды и формы представления информации.

3.1 Символьная информация. Понятие о знаках и знаковых системах

3.2 Графическая информация. Понятие о спектре непрерывных сообщений

3.3 Параметрическая (числовая) информация. Дискретизация непрерывных сообщений

1. Данные и информация.

«Информация есть информация, а не материя и не энергия» / Н.Виннер

Информация — это сумма сведений, которую получает некоторый субъект, человек, группа людей или животных об окружающем мире, о самом себе, о другом субъекте или изучаемом явлении

Информация — это сведения, передаваемые людьми устным, письменным или каким-либо другим способом (с помощью условных знаков, сигналов, технических средств и т.д.)

С середины 20 в: информация — это обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом, обмен сигналами в живом и растительном мире, передача признаков от клетки к клетке, от организма к организму.

Информация — это сведения, уменьшающие неопределенность нашего знания об окружающем нас мире, которые являются объектом хранения, преобразования, передачи и использования.

Данные:

1. Данные — это зарегистрированные сигналы.

2. Данные — это информация, представленная в виде, позволяющем запоминать, хранить, передавать или обрабатывать ее с помощью технических средств.

3. Данные — это информация об объекте или отношениях объектов, выраженная в знаковой форме.

Сигнал — это условный знак, физический процесс, явление, несущие сообщение о каком-либо событии, состоянии объекта и режиме его работы или передающие команды управления, оповещения. Сигнал — это изменяющийся во времени физический процесс. К регистрации сигналов можно отнести...

2.Свойства информации.

Информация (как “представления субъекта”) сама по себе не материальна, однако, она всегда имеет материальные носители: сигналы, которые ее переносят или параметры элементов, с помощью которых она хранится.

Сигналы служат носителями информации при восприятии ее из среды и при передаче от одного субъекта другому (при этом “другой субъект” представляется во “внутренней модели”, как элемент среды).

В теории информации под информацией понимают совокупность сведений о какихлибо событиях, процессах, явлениях и т.п., рассматриваемых в аспекте их передачи в пространстве и во времени.

Сообщением называют информацию, выраженную в определенной форме и предназначенную для передачи от источника к адресату. Сообщения передают с помощью сигналов, которые являются носителями информации

Информация обладает рядом свойств. Основными свойствами являются следующие:

1. Информация невоспроизводима.

2. Информация эмерджентна (от английского “emergency”).

3. Информация операциональна: информация побуждает к действию.

4. Объективность (зависит от методов получения информации).

5. Полнота информации зависит от достаточности данных для принятия решения или создания новых данных на основе уже имеющихся (это, скорее, свойство данных).

6. Достоверность (зависит от уровня шумов в регистрируемых сигналах и от точности, с которой происходит регистрация сигналов датчиками).

7. Адекватность – а) способность информации однозначно соответствовать отображаемому объекту; б) степень соответствия реальному, объективному состоянию дел.

8. Доступность - возможность получить нужную информацию. Степень доступности зависит как от доступности данных, так и от доступности адекватных методов их интерпретации.

9. Актуальность - соответствие информации данному моменту времени. Нередко с актуальностью информации связывают коммерческую ценность информации.

10. Коммерческая ценность – возможность получения дополнительной прибыли или возможность уклонения от убытков, благодаря использованию информации.

Первые три свойства редко упоминаются в учебниках по информатике, хотя они являются наиболее характерными для феномена информации.

Невоспроизводимость означает, что при повторном приёме сообщения, несущего информацию, вы не получаете дополнительной информации. Например, вы ожидаете отправления своего поезда на вокзале и слышите объявление, в котором сообщается, что отправление задерживается на два часа. Если вы повторно прослушаете это объявление через некоторое время, вы не получите никакой новой информации относительно отправления поезда. Или вы ждёте объявления результата матча по футболу между двумя командами. Информация о победе вашей команды невоспроизводима в том смысле, что от повтора такого сообщения вы ничего нового уже не узнаете.

Свойство эмерджентности (emergency) информации означает, что информация обладает свойством неожиданности, внезапности. Сообщение о некотором событии несёт тем больше информации, чем меньше возможность наступления этого события. Например, сообщение о том, что 12 июля в г. Мурманске ожидается температура -10± несёт больше информации, чем сообщение о том, что температура будет +10±.

Сообщение об отправке поезда по расписанию, несёт меньше информации, чем сообщение о задержке отправления (при условии, что обычно поезда отправляются по расписанию).

Если некоторое сообщение лишено свойства эмерджентности, то такое сообщение не является информацией.

Свойство операциональности информации состоит в том, что информация побуждает нас к действию. Сообщение о задержке отправления поезда приводит к тому, что вы начинаете действовать незапланированно: идёте в привокзальный киоск, делаете звонки по телефону, сообщая о задержке, и т.п. Сообщение о падении курса акций на бирже приводит к попытке их продажи. Известие о возможном дожде заставляет вас взять зонт при выходе из дома.

Ещё одно важное свойство информации заключается в том, что когда вы делитесь с кем-то информацией, то у вас количество информации не уменьшается. Можно сказать так: при передаче информация увеличивается в объёме, её становится больше.

В этом её отличие от других объектов окружающего мира. Например, если я отдам кому-то 100 рублей, то они появятся у другого, а у меня их уже не будет; если я поделился с кем-то знанием, информацией, то у меня останется столько же информации, но она появится ещё и у того, кому я её передал. При копировании информации с помощью средств ВТ мы получаем копию, которая ничем не отличается от оригинала, причём затраты на изготовление копии практически равны нулю. Информация начинает стремительно распространяться там, где в ней есть потребность. Она стремится занять максимально возможный объём в окружающем мире. Поэтому так нерезультативна борьба с так называемым «пиратством». Эта борьба по своей эффективности напоминает попытки преградить путь воде во время разлива рек.

3. Виды и формы представления информации

Для человека, как существа общественного, принципиально необходимо обмениваться информацией с себе подобными. Именно способность накапливать, передавать и воспринимать опыт других и сделала его Человеком. При этом по мере развития культуры люди изобретали все более изощренные и разнообразные средства хранения, передачи, а затем и обработки информации.

Классификация основных форм представления информации, используемых человеком для ее передачи и хранения.

1 Символьная информация. Понятие о знаках и знаковых системах

Знаки представляют материальное замещение понятий, которыми человек пользуется, чтобы упорядочить и упростить свои представления о внешнем мире (так, понятие “человек” обобщает множество индивидуальностей разного возраста, пола, расы и т.д., а этому понятию может соответствовать определенный знак, например, пиктограмма).

Обычно знаки образуют систему. Примером знаковой системы являются различные языки – от живого языка человеческого общения до алгоритмического языка для записи программ или языка химических формул. Другие примеры – набор цветов светофора, знаков дорожного движения и т.д. Существуют и внесистемные знаки, которые обычно тоже являются «обломками» знаковых систем (например жесты или междометия).

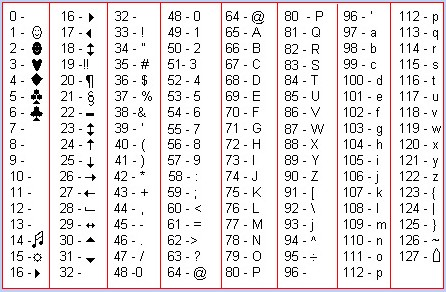

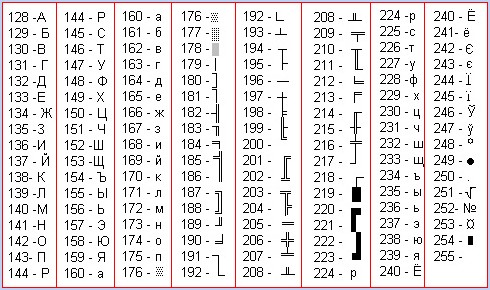

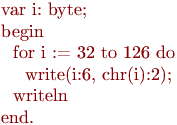

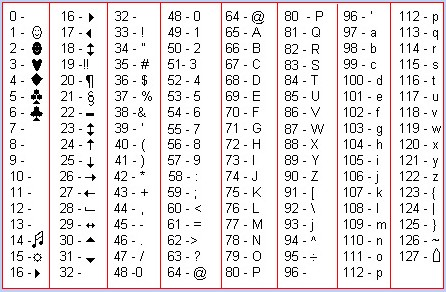

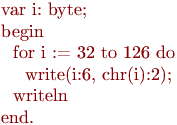

Каждому описываемому объекту или понятию ставится в соответствие некоторый числовой код. Связи между кодируемыми сущностями также представляются кодами (адресами и указателями). Для такого перевода неформальных данных в формальный, цифровой вид должны использоваться специальные таблицы, сопоставляющие кодируемым сущностям их коды и называемые таблицами кодировки. Простейший пример такой таблицы - это ASCII (American Standard Code for Information Interchange), используемая повсеместно с вычислительной техникой. Она сопоставляет печатным и управляющим символам (управляющими являются, например, символы, отмечающие конец строки или страницы) числа от 0 до 127. Следующая программа на языке Паскаль выведет на экран все печатные символы этой таблицы и их коды:

На практике обычно используют не сам исходный ASCII, а так называемый расширенный ASCII (ASCII+), описывающий коды 256 символов (от 0 до 255). Первые 128 позиций расширенного ASCII совпадают со стандартом, а дополнительные 128 позиций определяются производителем оборудования или системного программного обеспечения. Кроме того, некоторым управляющим символам ASCII иногда назначают другое значение.

На практике обычно используют не сам исходный ASCII, а так называемый расширенный ASCII (ASCII+), описывающий коды 256 символов (от 0 до 255). Первые 128 позиций расширенного ASCII совпадают со стандартом, а дополнительные 128 позиций определяются производителем оборудования или системного программного обеспечения. Кроме того, некоторым управляющим символам ASCII иногда назначают другое значение.

American Standard Code for Information Interchange (читается аски) (Американский стандартный код для информационного обмена).

| Порядковый номер | Код | Символ | | 0 - 31 | 00000000 - 00011111 | Символы с номерами от 0 до 31 принято называть управляющими.

Их функция – управление процессом вывода текста на экран или печать, подача звукового сигнала, разметка текста и т.п. | | 32 - 127 | 00100000 - 01111111 | Стандартная часть таблицы (английский). Сюда входят строчные и прописные буквы латинского алфавита, десятичные цифры, знаки препинания, всевозможные скобки, коммерческие и другие символы.

Символ 32 - пробел, т.е. пустая позиция в тексте.

Все остальные отражаются определенными знаками. | | 128 - 255 | 10000000 - 11111111 | Альтернативная часть таблицы (русская).

Вторая половина кодовой таблицы ASCII, называемая кодовой страницей (128 кодов, начиная с 10000000 и кончая 11111111), может иметь различные варианты, каждый вариант имеет свой номер.

Кодовая страница в первую очередь используется для размещения национальных алфавитов, отличных от латинского. В русских национальных кодировках в этой части таблицы размещаются символы русского алфавита. |

|

Хотя таблицы кодировки используются для формализации информации, сами они имеют неформальную природу, являясь мостом между реальными и формальными данными. Например, коду 65 в ASCII соответствует заглавная латинская буква A, но не конкретная, а любая. Этому коду будет соответствовать буква A, набранная жирным прямым шрифтом, и буква  , набранная нежирным с наклоном вправо на

, набранная нежирным с наклоном вправо на  шрифтом, и даже буква

шрифтом, и даже буква  готического шрифта. Задача сопоставления реальной букве ее кода в выбранной таблице кодировки очень сложна и частично решается программами распознания символов (например, Fine Reader).

готического шрифта. Задача сопоставления реальной букве ее кода в выбранной таблице кодировки очень сложна и частично решается программами распознания символов (например, Fine Reader).

По своей природе знаковые системы дискретны, то есть, используют ограниченный набор элементов.

Другой аспект – связь формы знака и его смысла. Знаки, форма (вид), которых непосредственно связана с их смыслом называют символами. Таковы, например, гербы и пиктограммы. Если подобная связь отсутствует (как в случае слов естественного языка или знаков математических операций), знаки называют диакритиками. Обычно знаковые системы состоят из диакритических знаков, хотя в ряде случаев можно проследить их символические корни (например, некоторых букв и иероглифов).

Законы построения знаковых систем изучает семиотика, которая включает ряд направлений.

Синтактика занимается правилами соединения знаков (например, построения фраз).

Семантика изучает смысл – соответствие знака (слова) и понятия. Фраза «Глокая куздра штеко будланула бокра и кудлачит бокренка» построена синтаксически верно, однако она бессмысленна, поскольку словам не соответствуют понятия.

Прагматика занимается полезностью и истинностью. Фраза «Сегодня хорошая погода» синтаксически правильна и семантически корректна. Однако истинность и ценность информации, которую она передает, зависит от конкретных условий.

Сигматика изучает вопросы обозначений.

В нашем курсе использование знаков рассматривается с точки зрения передачи информации. С этих позиций они представляют собой условное изображение элементов сообщения. Типичный случай сообщения, состоящего из знаков – текст.

C с точки зрения передачи информации информация делится на непрерывную (аналоговую) и дискретную(цифровую).

2 Графическая информация. Понятие о спектре непрерывных сообщений

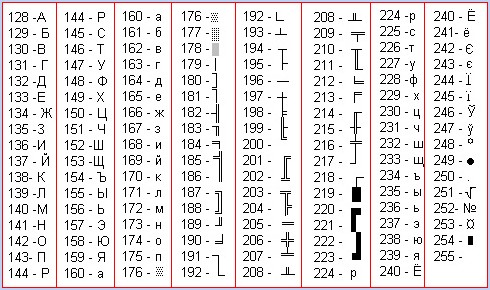

Графическая форма представления удобна для отображения информации, которую человек непосредственно, без логической обработки, получает по зрительному каналу (изображения). Она хорошо подходит также для передачи особенностей непрерывных по своей природе сигналов (например, звуковых), а в общем виде – непрерывных зависимостей .

Типичный вариант графического отображения непрерывной зависимости (например, изменения некоего сигнала во времени) показан на Рис. 1. Если учесть, что любой цветовой сигнал может быть представлен как наложение трех цветов (в частности, красного, зеленого и голубого), то изменение цвета точки изображения также можно представить тремя аналогичными зависимостями. Таким образом, подобный подход достаточно универсален.

Зачастую меняющаяся во времени величина сохраняет некоторые стабильные характеристики, в частности, мощность различных частотных составляющих (которым соответствуют участки кривой с разной скоростью изменения амплитуды). Такой “частотный портрет” непрерывной зависимости называется спектром. На рис. 2 приведены несколько примеров спектров – постоянного сигнала (его “частота” равна 0), гармоники (у которой, разумеется, одна частота) и сложного апериодического сигнала.

В дальнейшем мы вернемся к детальному изучению спектров различных сигналов, используемых при передаче информации по линиям связи. Здесь же уместно отметить следующее: для реальных сигналов, скорость изменения которых конечна, всегда существует некоторая граничная частота спектра fm, соответствующая его самой высокочастотной составляющей.

3 Параметрическая (числовая) информация. Дискретизация непрерывных сообщений

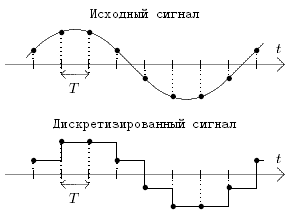

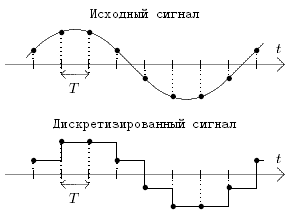

Информация может быть двух видов: дискретная информация и непрерывная(аналоговая). Дискретная информация характеризуется последовательными точными значениями некоторой величины, а непрерывная - непрерывным процессом изменения некоторой величины. Непрерывную информацию может, например, выдавать датчик атмосферного давления или датчик скорости автомашины. Дискретную информацию можно получить от любого цифрового индикатора: электронных часов, счетчика магнитофона и т.п.

Для представления количественной информации чаще всего используются числа. По сравнению с представлением величин непрерывными зависимостями они дают значительные преимущества в возможностях обработки и хранения информации. Именно поэтому непрерывные сообщения часто “оцифровывают”, то есть представляют как последовательность чисел.

Числовая информация, как и символьная, по своей природе дискретна, так как она может быть представлена ограниченным набором символов (в частности, цифр).

Дискретная информация удобнее для обработки человеком, но непрерывная информация часто встречается в практической работе, поэтому необходимо уметь переводить непрерывную информацию в дискретную (дискретизация) и наоборот. Модем (это слово происходит от слов модуляция и демодуляция) представляет собой устройство для такого перевода: он переводит цифровые данные от компьютера в звук или электромагнитные колебания-копии звука и наоборот.

При переводе непрерывной информации в дискретную важна так называемая частота дискретизации  , определяющая период (

, определяющая период ( ) между измерениями значений непрерывной величины (См. рис. 1.1).

) между измерениями значений непрерывной величины (См. рис. 1.1).

Рис. 1.1.

Чем выше частота дискретизации, тем точнее происходит перевод непрерывной информации в дискретную. Но с ростом этой частоты растет и размер дискретных данных, получаемых при таком переводе, и, следовательно, сложность их обработки, передачи и хранения. Однако для повышения точности дискретизации необязательно безграничное увеличение ее частоты. Эту частоту разумно увеличивать только до предела, определяемого теоремой о выборках, называемой также теоремой Котельникова или законом Найквиста (Nyquist).

Любая непрерывная величина описывается множеством наложенных друг на друга волновых процессов, называемых гармониками, определяемых функциями вида  , где

, где  - это амплитуда,

- это амплитуда,  - частота,

- частота,  - время и

- время и  - фаза.

- фаза.

Теорема о выборках утверждает, что для точной дискретизации ее частота должна быть не менее чем в два раза выше наибольшей частоты гармоники, входящей в дискретизируемую величину1) .

Примером использования этой теоремы являются лазерные компакт-диски, звуковая информация на которых хранится в цифровой форме. Чем выше будет частота дискретизации, тем точнее будут воспроизводиться звуки и тем меньше их можно будет записать на один диск, но ухо обычного человека способно различать звуки с частотой до 20КГц, поэтому точно записывать звуки с большей частотой бессмысленно. Согласно теореме о выборках частоту дискретизации нужно выбрать не меньшей 40КГц (в промышленном стандарте на компакт-диске используется частота 44.1КГц).

При преобразовании дискретной информации в непрерывную, определяющей является скорость этого преобразования: чем она выше, с тем более высокочастотными гармониками получится непрерывная величина. Но чем большие частоты встречаются в этой величине, тем сложнее с ней работать. Например, обычные телефонные линии предназначены для передачи звуков частотой до 3КГц. Связь скорости передачи и наибольшей допустимой частоты подробнее будет рассмотрена далее.

Устройства для преобразования непрерывной информации в дискретную обобщающе называются АЦП (аналого-цифровой преобразователь) или ADC (Analog to Digital Convertor, A/D), а устройства для преобразования дискретной информации в аналоговую - ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) или DAC (Digital to Analog Convertor, D/A).

На Рис.1 показана дискретизация непрерывной зависимости U(t). Она включает две составляющих:

Благодаря этим двум этапам всю зависимость U(t) можно представить как последовательность дискретных значений, которым соответствуют числа.

Очевидно, что точность дискретизации по уровню может быть выбрана как угодно большой

Важно, что непрерывную информацию с помощью оцифровки (дискретизации) принципиально в любом случае можно представить, как дискретную с любой необходимой точностью. В то-же время, обратное преобразование иногда невозможно (например, для символов). Таким образом, дискретная форма представления информации является наиболее общей.

Рис. 1

В соответствие с формами представления информации выделяют и типы дискретных и непрерывных сообщений. Первые состоят из знаков, принадлежащих к определенному алфавиту. Вторые включают непрерывно меняющиеся во времени величины.

Принципиально важно, что непрерывная информация в любом случае могут быть преобразована к дискретной, тогда как обратное преобразование возможно не всегда.

Действительно, непрерывную зависимость некоторых величин можно дискретизировать, если задавать их соответствие в ограниченном наборе точек. При этом точность такого преобразования принципиально может быть задана достаточно высокой, чтобы не потерять информацию. А вот однозначно восстановить неизвестную кривую по ограниченному набору точек возможно не всегда. Мы будем рассматривать дискретную форму представления информации, как основную.

Контрольные вопросы:

-

Правилами соединения знаков занимается…

-

Какой раздел науки занимается изучением смысла – соответствия знака (слова) и понятия.

-

Что занимается полезностью и истинностью информации?

-

Какими вопросами занимается сигматика?

-

Чем удобно графическое представление информации?

-

В цифровых магнитофонах DAT частота дискретизации - 48КГц. Какова максимальная частота звуковых волн, которые можно точно воспроизводить на таких магнитофонах?

6

На практике обычно используют не сам исходный ASCII, а так называемый расширенный ASCII (ASCII+), описывающий коды 256 символов (от 0 до 255). Первые 128 позиций расширенного ASCII совпадают со стандартом, а дополнительные 128 позиций определяются производителем оборудования или системного программного обеспечения. Кроме того, некоторым управляющим символам ASCII иногда назначают другое значение.

На практике обычно используют не сам исходный ASCII, а так называемый расширенный ASCII (ASCII+), описывающий коды 256 символов (от 0 до 255). Первые 128 позиций расширенного ASCII совпадают со стандартом, а дополнительные 128 позиций определяются производителем оборудования или системного программного обеспечения. Кроме того, некоторым управляющим символам ASCII иногда назначают другое значение.