«С первых дней школьной жизни на тернистом пути учения перед ребёнком появляется идол — отметка. Для одного ребёнка — он добрый, снисходительный, для другого — жёсткий, безжалостный, неумолимый… Ребёнок старается удовлетворить или — на худой конец — обмануть идола и постепенно привыкает учиться не для личной радости, а для отметки»

В. А. Сухомлинский

Школьная отметка: проблемы и поиски

Закончился очередной учебный год, а вместе с этим событием пришли и новые заботы для родителей. И, как правило, семья больше всего озабочена тем, какие отметки принесет из школы их ребенок. Тема оценок вызывает напряжение у всех участников процесса: у педагогов – так как оценки учеников являются мерилом их труда, они ратуют за престиж класса/школы, у родителей – так как для большинства высокая отметка является главной целью и предметом гордости или разочарования своим ребенком, у учеников – потому что именно через их школьные успехи чаще всего выстраиваются отношения со значимыми взрослыми – родителями и учителями. Из-за школьных оценок происходит много ссор, обид, непониманий между детьми, их родителями и учителями.

В своей педагогической практике я часто наблюдала ситуацию, когда многие дети, получив плохую отметку выдавали одну и ту же фразу «Меня мама (папа, родители) убьет». Эту страшную фразу дети произносят очень часто, имея в виду, что их накажут, не разрешат пойти гулять и заставят дни напролет учить и учить, лишь бы исправить плохую отметку. Почему так происходит? Давайте попробуем разобраться, что такое на самом деле оценки и действительно они имеют такое огромное значение в нашей жизни.

Так сложилось исторически, что оценивание – это самая распространенная форма взаимодействия в нашем обществе, не только в школьной жизни.

Время стремительно летит вперед, диктуя нам новые требования. Традиционная оценка, советской школы, основанная на пятибальной системе, уже не удовлетворяет, а порой, даже мешает в работе с современным школьником. К тому же , как показывает практика, пятибальная система оценивания на деле оказывается всего трехбальной, при которой отметки «1» и «2» практически вышли из употребления, а отметка «3» обладает обширным диапазоном от «1» до «почти 4».

Обратимся к педагогическим понятиям:

ОЦЕНКА – процесс, деятельность, осуществляемая учителем, в которой отражаются успехи или неудачи ребёнка.

ОТМЕТКА – балловое выражение оценки.

ОЦЕНИВАНИЕ – это процесс наблюдения за учебной и познавательной деятельностью учащихся, а также процесс описания, сбора, регистрации и интерпретации информации об ученике с целью улучшения качества образования.

А согласно толковому словарю, ОЦЕНКА – это мнение о ценности, уровне или значении кого- чего-нибудь, в педагогическом смысле – выраженное в числе мнение преподавателя об уровне знаний ученика .Раз это чье-то мнение, то сразу же возникает вопрос о его объективности. Если бы существовал универсальный критерий оценки знаний учащихся, то почему до сих пор не утихают споры специалистов по поводу того, какая система оценивания является самой оптимальной и нужны ли оценки в школе вообще. В каждой стране существуют свои системы и шкалы оценивания знаний учеников. Так, в Беларуси отметка относительно недавно ставится по десятибалльной шкале. В России, как было долгое время во всем СССР – пятибалльная система. А в Японии, например, – 100-бальная система оценок, во Франции – 20-тибальная. В Италии максимальная оценка – 30 баллов. В некоторых странах действует буквенная система. В шведских школах вообще отменили оценки.

Некоторые педагоги и психологи выступают категорически против оценочной системы. Они считают, что оценки слишком субъективны, зависят от личности конкретного учителя, являются основой для манипуляции, акцентируют внимание на ошибках, не учитывают индивидуальные особенности детей, ограничивают их творческие способности и любознательность. Другие наоборот считают, что без оценки – никуда. По их мнению, оценки стимулируют и ориентируют ученика в его учебной деятельности, показывают, насколько усвоен предмет и помогают выявлять тех, кто нуждается в дополнительной помощи, а кто способен на большее.

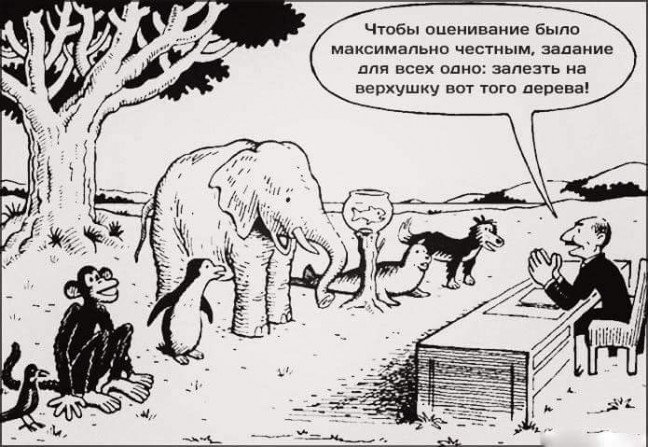

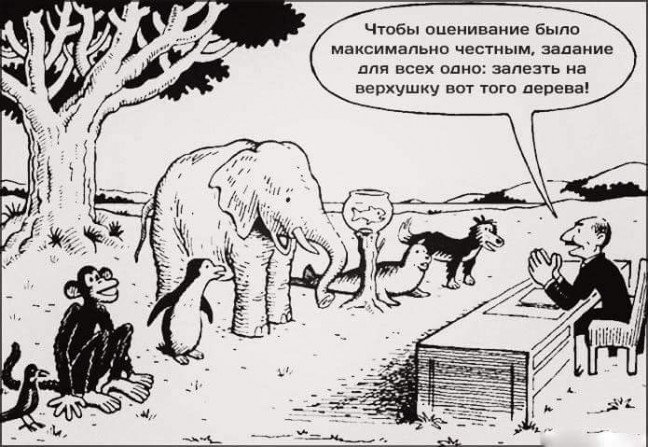

Лично я как педагог, работающий в системе образования, понимаю, что без оценки в нынешней школе вряд ли можно обойтись. Но я настойчиво призываю всех родителей и педагогов не возводить оценку в абсолют. Помните, что оценка – это всего лишь цифра, показывающая, как конкретный ребенок справляется с программой в конкретном учебном заведении. Дети – разные, а школьная программа – одна на всех. И совершенно точно случится так, что какой-то ребенок будет абсолютно не соответствовать тем или иным требованиям программы и получать плохие отметки. И это не должно быть поводом для обвинения, у нижения и наказания ребенка.

нижения и наказания ребенка.

Между хорошей или плохой оценкой и учебой в целом могут стоять разные причины. Ребёнок может растеряться, перенервничать, не выспаться или быть не в настроении. Кому-то просто нужно больше времени, чтобы собраться с мыслями. Один ребенок от природы одарен хорошими способностями; другой мог бы учиться на «отлично», но от него требуют «покладистости», а он свободолюбив и хочет признания своей позиции, и либо учителя его «наказывают оценкой», либо он не учится в знак протеста. Третий ребенок, имея очень средние способности к учебе, великолепно ладит с людьми, в частности со сверстниками, учителями, его все любят и ему многое «сходит с рук», отличные оценки он получает скорее за то, что «очень милый». Четвертый музыкально или спортивно одарен, а вот науки – не его «конек». Может быть и так, что ребенок, из-за каких-то проблем в семье, вообще не проявляет интереса к любым занятиям, он слишком поглощен семейными проблемами. В таком случае, последствия для ребенка необратимы.

Часто школьная оценка не только оценивает успеваемость, а становится основой для штампов и ярлыков, навешиваемых учителями и родителями на личность ребенка: «отличник», «середнячок», «неуспевающий», «двоечник». Всё это, несомненно, отражается на мотивации ребенка.

Ш. А. Амонашвили отмечает :«Отметки, с одной стороны, подменяют прямые мотивы учения косвенными, а с другой — насаждают в процессе обучения нервозность, страх, неприязнь к учителю. Можно заставить учиться, но невозможно принудить к познавательной активности, заставить быть увлеченным в процессе познания. Вот это — та радость и покидает школьника, когда его учебная деятельность управляется с помощью отметок».

Любая оценка является внешней мотивацией и сильной психологической манипуляцией. Желание получить положительную оценку (и избежать отрицательной) постепенно становится главенствующим и часто перекрывает все остальные мотивации. Ребенок будет учиться только ради оценок. Выставляя оценку, мы запускаем в ребенка мотивацию избегания. Даже стремление к высшей оценке – это избегание низких оценок. Подлинная же мотивация – внутренняя, мотивация достижения – желание самовыражения, проявления того, что находится внутри. Только эта мотивация способствует развитию адекватной самооценки, потому что ребенок будет выражать себя сам и оценивать себя сам, не ориентируясь на то, кто и как это воспримет. Ведь мы познаем мир не для того, чтобы нас кто-то похвалил, а потому, что нам важно и интересно познавать мир. Единственная мотивация для получения знаний – это личный интерес.

Вывод: оценка приводит к тому, что человек учится соответствовать не самому себе, своим желаниям, мыслям, интересам, а учебнику, взглядам учителя, вообще взрослого. Он постепенно теряет умение взаимодействовать с миром, выбирать.

В повседневной практике работы оценка ассоциируется с проставленной в журнал отметкой за определенную работу. В справедливом оценивании заинтересованы все участники учебного процесса: ученики (оценка напрямую отражает результат их учебного труда), учителя, (оценивание является функциональной обязанностью педагога, а на сегодняшний день и является критерием оценки результативности труда учителя ), администрация (руководители учебного заведения заинтересованы как в статистических данных, о количестве хороших и плохих отметок, так и в оценивании всей системы работы учебного заведения), родители.

Учитывая все сказанное выше, учитель должен руководствоваться двумя принципами оценивания:

Для того чтобы оценка соответствовала поставленным принципам, используется несколько вариантов оценивания:

рейтинговая оценка (учащиеся набирают рейтинговые баллы за ответы, ведение тетради, активность на уроке, которые суммируются и дают определенное место, среди всех учащихся);

словесные оценки, которые особо выделяю тех учащихся, которые отвечающих на нестандартные вопросы, требующие сообразительности или эрудиции;

зачетная система (текущее оценивание не проводится, а окончание темы, раздела заканчивается всесторонним опросом);

Таким образом, в процессе оценивания учитель комплексно развивает разнообразные способности учащихся: вербальные и лингвистические, способность к рефлексии и анализу высказываний. Особо обращается внимание на то, что эти способности нужно не только и не столько оценивать, а именно развивать в процессе оценивания, способствуя дальнейшему развитию индивидуальности.

Рассматривая проблемы оценивания в современной российской школе, необходимо обратить особое внимание на психолого-педагогические требования, которые предъявляются к организации оценочных ситуаций в учебном процессе. Они сформулированы известным российским психологом Е. Д. Божович в сборнике "Процесс учения: контроль, диагностика, коррекция, оценка":

ориентация на индивидуальную относительную норму в оценке, когда точкой отсчёта становится ученик, специфика его развития, особенности его учебной деятельности;

оптимистический взгляд на учащихся: ожидание учебных успехов от каждого ученика, положительное подкрепление даже самого небольшого продвижения в усвоении материала;

использование оценок как обратной связи – необходимой для ученика информации об эффективности его работы, а не как средства жёсткого контроля, давления;

контроль не только за результатом, но и за процессом учебной работы школьника, как можно более частое использование развёрнутой содержательной оценки, данной на основе такого контроля;

включение учащихся в оценочную деятельность, обучение их умению оценивать свою работу и работу одноклассников, совместная выработка критериев оценки, развитие самоконтроля у детей;

эмоциональная включённость учителя, не допускающая равнодушия к ученику, поиск оптимальных форм поощрения и осторожное использование отрицательных оценок, не травмирующих ребёнка;

создание положительного эмоционального фона оценочной ситуации независимо от того, какую оценку получает ученик

За последнее десятилетие в содержании образования произошли качественные изменения: акцент с предметных знаний, умений и навыков как основной цели обучения был перенесен на формирование общеучебных компетентностей учащихся. Это повлекло за собой и изменения в системе оценивания. При такой парадигме образования традиционная «отметочная» система оценивания имеет ряд проблем:

общепринятая «отметочная» система выполняет функцию внешнего контроля успешности обучения учащегося со стороны учителя и школы;

не дает полноценной возможности для формирования у учащегося оценочной самостоятельности;

затрудняет индивидуализацию обучения (учителю трудно зафиксировать и положительно оценить реальные достижения каждого конкретного ребенка в сравнении с предыдущими результатами его обучения);

является малоинформативной (в силу своей формализованности и скрытости критериев по отметке часто нельзя судить о действительном уровне знаний и, что самое главное, нельзя определить вектор дальнейших усилий - что именно надо улучшить, над чем поработать, в какой степени это вообще возможно для данного ребенка);

часто имеет травмирующий характер (полностью сосредоточенная в руках учителя, "отметочная" система нередко оказывается орудием манипуляции и психологического давления, которое направлено, с одной стороны, непосредственно на ребенка, с другой стороны, на родителей)

среди учителей распространена практика оценивать объем и форму выполненной работы, а не качество достижений учащихся;

акцент делается на сравнение учеников друг с другом, что снижает активность и мотивацию, деморализует менее успешных учеников и не позволяет полноценно прогрессировать наиболее успешным ученикам.

Для решения данных образовательных проблем целесообразно

разработать такую систему оценивания образовательных результатов учащихся, которая:

устранит противоречия между функциями оценки и существующей системой оценивания;

позволит связать оценку с индивидуальным приращением образовательных результатов (знаний, умений, компетентностей и т.п.) учащегося и создать условия, в которых учащийся получает опыт планирования и реализации процесса собственного обучения, тем самым выращивая (по определению Г.А. Цукерман) «здоровую самооценку»;

позволит ввести в практику оценку новых результатов образования.

Для того чтобы учащиеся могли достичь качественных результатов в процессе учебной деятельности, современное оценивание должно быть:

С целью эффективного оценивания учебных достижений учащихся учитель должны перейти к современным оценочным тенденциям:

| От | К |

| Письменные работы, закрытый экзамен | Открытый экзамен, проекты |

| Оценивание преподавателем, тьютором | Оценивание при участие обучающихся |

| Имплицитные (неявные) критерии оценки | Эксплицитные (явные) критерии оценки |

| Конкуренция | Сотрудничество |

| Оценка результата | Оценка процесса |

| Цели и задачи | Учебные результаты |

| Оценивание знаний | Оценивание умений, способностей, компетенций |

| Тестирование памяти | Оценивание понимания, интерпретации, применения, анализа, синтеза |

| Оценивание курса | Оценивание модуля |

| Итоговое, суммарное оценивание | Формирующее, развивающее оценивание |

| Приоритетность оценки | Приоритетность учения |

Формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на определение индивидуальных достижений каждого учащегося и не предполагает как сравнения результатов, продемонстрированных разными учащимися, так и административных выводов по результатам обучения.

Формирующим данный вид оценивания называется потому, что оценка ориентирована на конкретного ученика, призвана выявить пробелы в освоении учащимся элемента содержания образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью.

Формирующее оценивание позволяет учителю: четко сформулировать образовательный результат, подлежащий формированию и оценке в каждом конкретном случае, и организовать в соответствии с этим свою работу; сделать учащегося субъектом образовательной и оценочной деятельности.

Формирующее оценивание для обучающихся:

может помогать учиться на ошибках;

может помогать понять, что важно;

может помогать понять, что у них получается;

может помогать обнаруживать, что они не знают;

может помогать обнаруживать, что они не умеют делать;

Рассмотрим основные принципы формирующего оценивания:

Результатами применения формирующего оценивание является:

обеспечение освоения стандарта всеми учащимися в наиболее комфортных для каждого условиях,

максимальное приближение каждого учащегося к запланированному им результату в случае, если результат выходит за рамки стандарта по уровню освоения содержания,

формирование оценочной самостоятельности учащихся,

формирование адекватной самооценки.

В заключение, хочется вспомнить педагогические принципы А.С.Макаренко:

1.Уважать ученика.

2.Забыть о прошлых неудачах и двигаться к новым свершениям.

3.Оценивать его поступок(знания), а не личность.

4.Нет человека, который не ошибается.

5.Находить области знаний(умений, интересов), в которых ученик может проявить себя лидером.

Это нестареющая система оценки позволит максимально обеспечить эффективность образовательного процесса

Литература, интернет-источники:

Гринченко И.С. Современные средства оценивания результатов обучения. – М.: УЦ Перспектива, 2008. – С. 9.

Монахов Д.Н. К вопросу об истории возникновения оценки. – М.: Изд-во МГОУ, 2005.

Сариева А.Ж. Школьная отметка. За и против / А.Ж. Сариева, А.Ж. Мирманова, С.А. Иноземцева [и др.] // Актуальные направления научных исследований: перспективы развития : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 21 нояб. 2018 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018.

https://www.b17.ru/article/otmetochnaya_mythologia/.

https://snob.ru/profile/29563/blog/99601.

http://mel.fm/2016/07/04/idleness.

учитель истории и обществознания

Паринова Е.Е

5

нижения и наказания ребенка.

нижения и наказания ребенка.