Задания, направленные на развитие памяти.

Подготовила учитель математики МБОУ СОШ №4

Романенко О.С.

Память является одним из основных свойств личности. Древние греки считали богиню памяти Мнемозину матерью девяти муз, покровительниц всех известных наук и искусств. Человек, лишенный памяти, по сути дела перестает быть человеком. Многие выдающиеся личности обладали феноменальной памятью. Например, академик А.Ф.Иоффе по памяти пользовался таблицей логарифмов. Но следует знать и о том, что хорошая память не всегда гарантирует ее обладателю хороший интеллект. Психолог Т.Рибо описал слабоумного мальчика, способного легко запомнить ряды чисел. И все-таки память – это одно из необходимых условий для развития интеллектуальных способностей.

У младших школьников более развита память наглядно образная, чем смысловая. Они лучше запоминают конкретные предметы, лица, факты, цвета, события.

Но в начальной школе необходимо готовить детей к обучению в среднем звене, поэтому необходимо развивать логическую память. Учащимся приходится запоминать определения, доказательства, объяснения. Приучая детей к запоминанию логически связанных значений, мы способствуем развитию их мышления.

Запомни двузначные числа.

Запомни математические термины.

Цепочка слов.

Рисуем по памяти узоры.

Запомни и воспроизведи рисунки

Зрительные диктанты

Слуховые диктанты

Эффективность процесса обучения математике в наше время определяется многими факторами, но главная роль принадлежит учителю.

Его задача, прежде всего, воспитать активно мыслящую личность. От мастерства учителя, его умения управлять процессом формирования знаний учащихся, развитием их мышления во многом зависит, сможет ли ученик творчески подойти к изучаемому материалу. Остановлюсь на некоторых приемах, которые способствуют успешному усвоению учебного материала, развитию познавательной активности школьников.

Ведь активизация – эта такая организация познавательной деятельности учащихся, при которой учебный материал становится предметом активных мыслительных и практических действий каждого ученика. Она должна обеспечить не только простое запоминание материала и формирование устойчивого внимания, но и дать учащимся некоторые навыки и умения самостоятельно добывать знания. Главным условием формирования познавательной активности школьников являются содержание и организация урока. Отбирая материал и продумывая приемы, которые будут использованы на уроке, учителю надо оценивать их с точки зрения возможности возбудить и поддерживать интерес к предмету.

Класс не представляет собой однородную массу. Безусловно, имеется часть учащихся, у которых интерес к математике зародился еще до ее изучения. Таким ученикам нужны разнообразные задания. Во время выполнения упражнений тренировочного характера для них всегда надо иметь в запасе более сложные задания. В качестве сложных задач удобно предлагать задачи со звездочками из учебника, чтобы не тратить время на запись их условий.

Одним из средств активизации познавательной деятельности школьников является широкое использование их жизненного опыта. Большую роль при этом играют практические работы, а также решение задач с практическим содержанием.

Так, объяснение темы “Координатная плоскость” в 6-ом классе начинаю с вопроса: “Укажите из своей жизненной практики примеры, где положение объекта задается при помощи чисел”. Учащиеся по очереди называют примеры: место в кинозале, положение фигуры на шахматной доске, широта и долгота места на карте и др. Затем формулируется задача…

Изучение вопроса о сумме n–первых членах арифметической прогрессии в 9-ом классе начинаю с рассказа: “Примерно 200 лет тому назад в одной из школ Германии на уроке математики учитель предложил ученикам найти сумму первых 100 натуральных чисел. Все принялись подряд складывать числа, а один ученик почти сразу же дал правильный ответ. Имя этого ученика Карл Фридрих Гаусс. В последствии он стал великим математиком. Как удалось Гауссу так быстро подсчитать эту сумму?”

Предлагаю учащимся поискать решение этой задачи, подумать, как проще и удобнее выполнить его. Постепенно учащиеся находят правильное решение: (1+100)*50=5050. Затем выясняем, что последовательность 1,2,3,…,100 есть частный случай арифметической прогрессии и выводим формулу для суммы n–первых членов арифметической прогрессии.

Решение устных задач придает уроку необходимую глубину и живость, открывает широкие возможности для выявления и формирования у учащихся склонностей и интересов к математике. Никакая другая форма занятий не может обеспечить широкого фронта активной и творческой работы учащихся, а значит, и не будет столь эффективной. Успех этой работы в значительной степени зависит от подбора задач. Задачи должны быть краткими по содержанию, побуждать учащихся к проявлению сообразительности и находчивости.

Активизация самостоятельной деятельности школьников на уроке может рассматриваться в двух аспектах, касающихся их коллективной и индивидуальной учебно–познавательной работы, организуемой и направляемой учителем. Вместе с тем, эти аспекты отнюдь не исчерпывают все многообразие педагогических проблем организации самостоятельной работы учащихся в процессе обучения математике.

Поисковые работы предлагаю учащимся 11-го класса в связи с нахождением поверхностей и объемов многогранников различных видов. Так, при изучении темы “Поверхность наклонной призмы”, провожу урок групповым методом:

I группа находит боковую поверхность правильной призмы,

II группа – S бок. прямой призмы,

III группа – S бок. наклонной призмы.

Перед участниками поставлена проблема: Всегда ли можно находить поверхность призмы по формуле S бок = Р осн * Н ?

Учащиеся заметили, что если дана наклонная призма, то необходимо находить площадь каждой грани, а уж затем их сумму. Даю задание: найти наименьшее число измерений для определения боковой поверхности призмы. Возникает догадка: раз все боковые ребра призмы равны, то достаточно принять за основание каждого параллелограмма ее боковое ребро, а за высокую сторону перпендикулярного сечения призмы. Обобщая полученные наблюдения, учащиеся выводят формулу поверхности призмы через периметр перпендикулярного сечения, справедливую для любого вида призм.

Такая поисковая деятельность при проведении практических работ развивает познавательную активность учащихся, создает возможность самостоятельно сделать вывод, доказать теорему.

Особое внимание следует обращать на задания, которые формируют умение анализировать, сравнивать, обобщать, выделять главное, контролировать и планировать свою деятельность. Так, при прохождении темы “Решение треугольников”, ученикам предлагаю домашнее задание: составить рассказ о теоремах синусов и косинусов по плану:

Что вы знаете о возникновении теоремы

Какого типа задачи вы можете решать с помощью этих теорем

Как можно использовать эти теоремы в других предметах или в практической жизни человека.

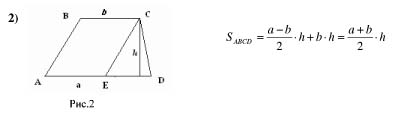

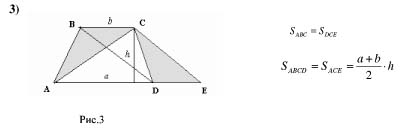

Такие задания систематизируют знания учащихся, учат их видеть основное, повышают речевую активность. Для воспитания познавательной активности школьников использую в своей практике ознакомление их с различными способами доказательства теорем, различными подходами к решению одной и той же задачи.

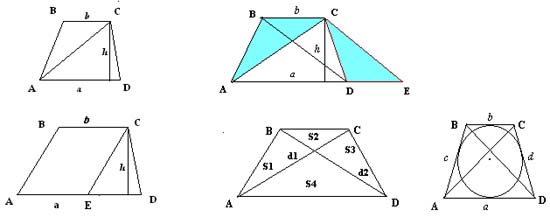

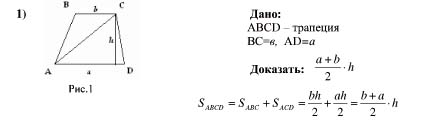

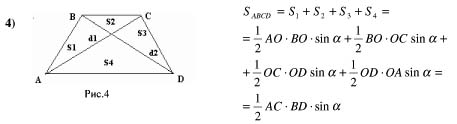

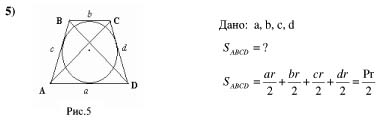

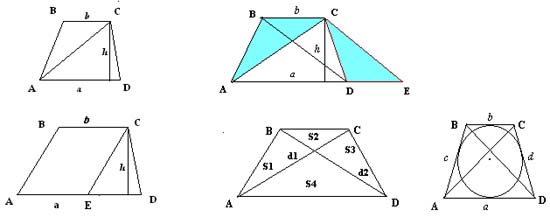

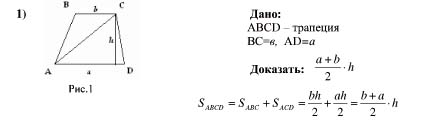

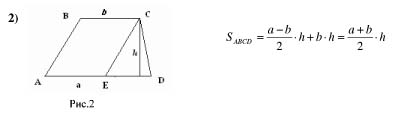

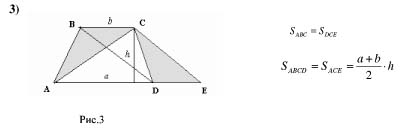

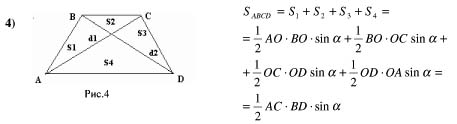

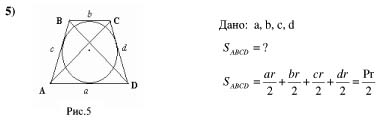

Приведу пример: Площадь трапеции. (Рисунок 1).

Задача: В одной цистерне 59 т нефти, в другой – 44 т. Через сколько дней в Цистернах останется одинаковое количество горючего, если ежедневно из первой расходуется 5 т, а из второй 2 т.

Решение: I способ – алгебраический.

59–5х=44–2х, х=5 (дней).

II способ – арифметический.

1) 59–44=15, 2) 5–2=3, 3) 15:3=5 (дней).

Формы заданий, даваемых на уроке, стараюсь разнообразить. Например, предлагаю упражнения с набором ответов, среди которых нужно выбрать верный. При проведении самостоятельных работ применяю “круговые” упражнения.

Развитию творческих способностей учащихся хорошо влияют также навыки составления задач самими учащимися. Данные для составления задач учащиеся могут брать из статей, газет и журналов. Развитию познавательной активности и самостоятельности учащихся способствуют факультативные занятия. Воспитывать интерес к математике и развивать математические способности, а тем более, раскрывать перед учащимися содержание и красоту математики можно только на основе хорошего математического содержания соответствующих мероприятий. Большую пользу в воспитании самостоятельности учащихся приносят задания по моделированию. Такие задания способствуют пробуждению интереса учащихся к математике, более сознательному усвоению курса, связи математики с жизнью и с другими предметами, пополняют математические кабинеты интересными и полезными пособиями.

Олимпиады, КВН, математические вечера, выпуск математических газет, участие в неделе математики, все это также способствует развитию познавательной активности учащихся, так как для подготовки к этим мероприятиям необходимо самостоятельно ответить на поставленные вопросы, подобрать материал, задуматься над той или иной проблемой. Проблема должна быть доступной пониманию учащихся.

Научить детей трудиться и мыслить – основная задача школы; учитель должен уметь создавать творческий, деловой настрой на уроке. Требованиям современного процесса обучения и воспитания отвечает умелое применение на уроке наглядности и технических средств. Каждое средство обучения имеет свои дидактические функции, свои возможности использования – отсюда следует и комплексное использование всех видов наглядности. Если слово учителя подкреплено хорошо продуманным зрительным образом, если на помощь приходят разнообразные средства, то урок становится живым и интересным для каждого ученика. Перед учителями школ поставлена важнейшая задача – осуществлять комплексный подход к воспитанию школьников. Но эту задачу невозможно решать без воспитания активной познавательной деятельности и самостоятельности учащихся.

Опыт работы показывает, что использование компьютерных технологий в обучении математике позволяет дифференцировать учебную деятельность на уроках, активизирует познавательный интерес учащихся, развивает их творческие способности, стимулирует умственную деятельность, побуждает к исследовательской деятельности.

На этапе развития школьного образования проблема подготовки выпускников, хорошо владеющих компьютерными технологиями, приобретает особо важное значение в связи с высокими темпами развития и совершенствования науки и техники, потребностью общества в людях, способных быстро ориентироваться в обстановке, способных мыслить самостоятельно и свободных от стереотипов. Применение этих технологий в обучении математике объясняется также необходимостью решения проблемы поиска путей и средств активизации познавательного интереса учащихся, развития их творческих способностей, стимуляции умственной деятельности. Особенностью учебного процесса с применением компьютерных средств является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Между учителем и учеником складываются “субъект-субъективные” отношения. Учитель часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу и самостоятельность.

В системе такого обучения различают два типа деятельности – обучающий и учебный.

Для первого характерно непосредственное взаимодействие учащихся с компьютером. Компьютер определяет то задание, которое предъявляется обучаемым, оценивает правильность и оказывает необходимую помощь. Здесь обучение протекает, как правило, без учителя. Второй тип характеризуется взаимодействием с компьютером не обучаемого, а педагога. Компьютер помогает учителю в управлении учебным процессом, например, выдаёт результаты выполнения учащимися контрольных заданий с учётом допущенных ошибок и затраченного времени; данные могут накапливаться, и компьютер может сравнить показатели различных учащихся по решению одних и тех же заданий или показатели одного учащегося за определённый промежуток времени. Он также может давать рекомендации о целесообразности применения конкретных обучающих воздействий к тем или иным обучаемым. Обычно этот тип компьютерного обучения используется, когда нельзя снабдить каждого учащегося персональным компьютером, и он выступает в рамках традиционного обучения – как одно из средств обучения наряду с учебниками, программными пособиями.

В преподавании математики компьютер может быть использован на всех этапах урока – при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле. Остановлюсь на некоторых из них.

Объяснение нового материала

На этом этапе урока наиболее эффективным является учебный тип деятельности. Воздействие учебного материала на учащихся во многом зависит от степени и уровня иллюстративности устного материала. Визуальная насыщенность учебного материала делает его ярким, убедительным, способствует лучшему его усвоению и запоминанию.

При изучении новой темы можно провести урок-лекцию с применением компьютерных презентаций, позволяющих акцентировать внимание учащихся на значимых моментах излагаемой информации. Объяснение темы урока сопровождается демонстрацией слайда, на котором дана тема урока и план изучения темы. Затем идёт объяснение темы по плану, ученики делают необходимые записи. После объяснения темы ученики решают устные упражнения, затем решают в тетрадях задания более сложные. Все предлагаемые задания также представлены на слайдах.

Особенностью применения компьютерных презентаций является наличие автоматического контроля и ограничения времени демонстрации слайд-шоу, сочетание устного лекционного материала с демонстрацией слайд-шоу позволяет концентрировать визуальное внимание учащихся на особо значимых моментах учебного материала.

Решение текстовых задач

На данном этапе урока реализуется обучающий тип деятельности. Отрабатываются различные программы, целью которых является обучение учащихся решению задач, так как задачи являются неотъемлемой частью изучения математики. Программы могут содержать задачи различного уровня сложности, а также подсказки, алгоритмы и справочные материалы. Ответы к задачам могут вводиться как в числовом, так и, в общем, видах, причём, в последнем случае учащийся вводит формулы в компьютер при помощи клавиатуры, программа распознаёт ответы независимо от способа их написания.

Контроль знаний

При контроле используются тесты. Возможны две формы организации тестов, которые условно можно назвать “выбери ответ из предлагаемых вариантов” и “напиши правильный ответ”.

Организация теста по принципу “выбери ответ из предлагаемых” обеспечивает быстроту прохождения теста, так как не требует от учащегося особых навыков работы на компьютере. Для выдачи ответа достаточно нажать клавишу с номером правильного ответа, выбрав его среди предложенных.

Организация теста по принципу “напиши правильный ответ” предполагает хорошую начальную подготовку учащегося как пользователя персонального компьютера. Выдача ответа осуществляется его набором и требует хорошего знания клавиатуры, в том числе “переключения на английский язык” и умения набирать формулы с помощью специальных программ.

Кроме этого, используя компьютерные технологии, можно создавать различные обучающие и демонстрационные программы, модели, игры. Такие эффективные разработки формируют позитивное отношение учащихся к учению, предполагают ненавязчивый способ оказания помощи, возможность выбрать индивидуальный темп обучения учащихся.

Компьютер на уроке является средством, позволяющим учащимся лучше познать самих себя, индивидуальные особенности своего учения, способствует развитию самостоятельности. Учащийся может наблюдать на экране, что получается после осуществления той или иной операции, как меняется значение выражения, когда меняется тот или иной параметр.