Доклад

«Опорные схемы на уроках русского языка как средство развития коммуникативно – исследовательских компетенций обучающихся»

Выполнила:

учитель русского языка и

литературы МБОУ

«Щекинская СОШ»

Михайловского филиала

Седых

Светлана Алексеевна

Каждый педагог сталкивается на уроках с проблемой включённости в урок всех обучающихся. И я задавала себе вопросы - как оживить урок, поддержать интерес к предмету. Эти вопросы волнуют меня и сейчас.

Использование опорных схем на уроках – считаю важным моментом в моей работе. Почему я обратилась к данной теме? На мой взгляд, одно из самых важных современных умений ученика - это умение кодировать большой объём информации, выстраивать логические цепочки для рассуждения, а значит, осваивать новые способы деятельности, чего так не хватает в современном, изобилующем большим объёмом информации образовании.

Изобилие различного рода «подсказок» тормозит как речевое развитие, так и грамотность школьника и далее не развиваются такие умения как способность самостоятельно мыслить, выражать свои чувства, доказывать свою точку зрения.

Трудно добиться результатов при изучении русского языка и литературы, если школьники не активны на уроках. Следовательно, у них пропадает мотивация к изучению предмета, что ведёт к снижению качества знаний.

Как помочь детям? Как облегчить восприятие теоретического материала и способствовать быстрому его запоминанию, осмысленному и более прочному? Как заставить их мыслить, рассуждать, сопоставлять и, более того, самостоятельно делать определённые выводы?

Свою роль учителя вижу в том, чтобы помочь учащимся активизировать свою деятельность, формировать умение использовать теоретические сведения в практике

Современные подходы к изучению русского языка в школе предполагают приоритет речевого развития, формирование в первую очередь коммуникативной компетенции обучающихся.

Коммуникативная компетенция определяется как «овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных ее этапах». Речевая деятельность – деятельность, основанная на умении создавать высказывания (речь продуктивная - говорение, письмо) и воспринимать высказывания в процессе общения (речь рецептивная - слушание, чтение). Чтение является одним из важнейших видов речевой деятельности. Это способ получения информации по всем учебным предметам, поэтому умение воспринимать и понимать содержание текста во многом определяет успешность обучения в целом.

В современном учебном процессе в условиях модернизации образования предполагается апробация таких форм и видов учебной деятельности, которые позволят проявить обучающимся высокую активность в образовательном процессе. Из всех существующих форм наглядности на уроках русского языка и литературы наиболее распространенными и активно применяемыми сегодня являются опорные схемы, которые представляют собой особую организацию теоретического материала в виде графического изображения, зрительно подчеркивающего соотношение зависимости явлений, характеризующих определенную языковую проблему (грамматическую, пунктуационную, орфографическую). Такое изображение создается в упрощенно-обобщенном виде. При систематическом, грамотном применении оно способно придать сложному многоплановому процессу обучения определенную цельность, стабильность. Большое значение для успеха этой работы имеет содержание и оформление такой схемы-опоры, которая должна быть системной, емкой по содержанию, краткой, четкой по оформлению, простой, понятной по восприятию и воспроизведению. В процессе работы по опорным схемам необходимо учитывать этапы обучения, степень подготовленности обучающихся к восприятию и анализу схемы, их способность записать, проговорить информацию, а позже самостоятельно ее составить в виде схемы, алгоритма или прочесть незнакомую запись, расшифровать ее. Такая работа должна проводиться в течение всех уроков изучения темы, что помогает более глубокому пониманию и постепенному запоминанию необходимого теоретического материала, а не "зазубриванию" его. Постоянная работа по схемам, составление их при непосредственном участии обучающихся приводит к тому, что на определенном этапе даже "слабые" обучающиеся могут учиться самостоятельно, пользуясь опорой, логично, связно изложить лингвистический материал.

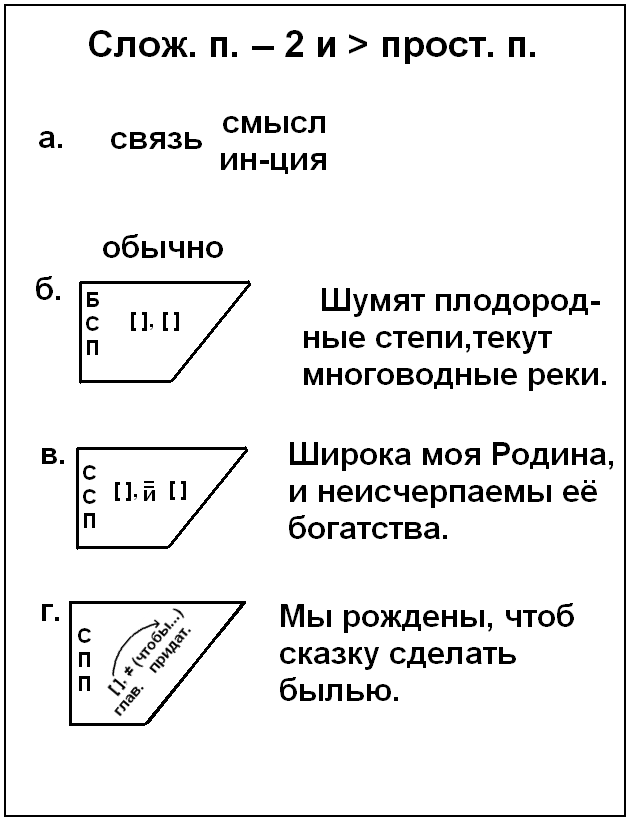

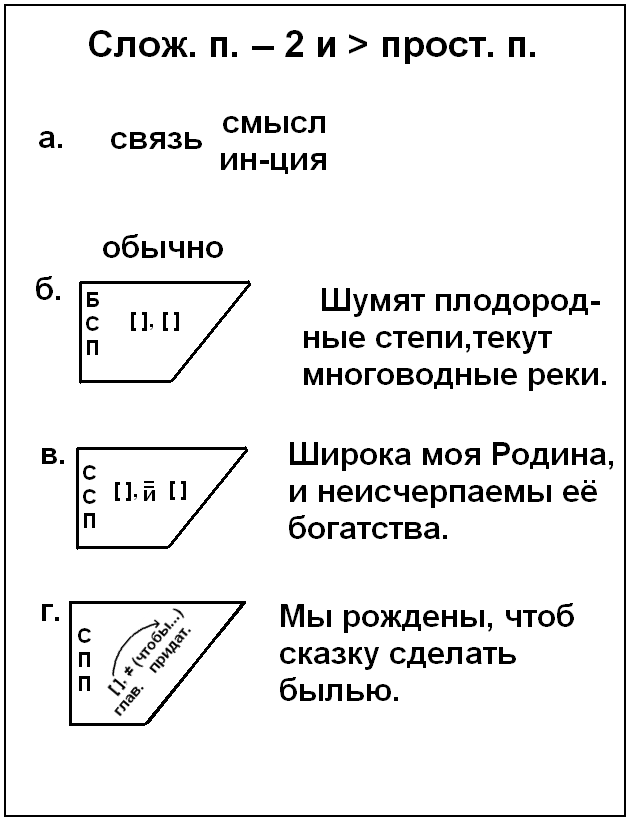

Например, приступая в 9 классе к изучению темы «Сложное предложение», через анализ предложенного текста, в котором устанавливаются границы предложений, способы связи слов в предложении, в справочниках обучающихся появляется такая запись( алгоритм):

|

Пунктуация в сложном предложении. Постановка знаков препинания в сложном предложении зависит от структуры предложения, поэтому вначале установите: - вид предложения ( найди и подчеркни грамматическую основу); - границы частей; - способы связи; - взаимоотношения между частями. Только после этого ставь знак препинания.

|

Составив схему – опору, обучающиеся сверяют её с правилом в учебнике и делают вывод, что сложное предложение состоит из нескольких частей, связанных по способу подчинения или сочинения союзной связью. Далее нужно выполнить ряд разнообразных упражнений, чтобы закрепить умение правильно рассуждать при выборе знака препинания в сложном предложении.

Использование схем – опор помогает обучающимся легче и прочнее усвоить в каждой теме теоретический материал, тем самым создается резерв времени для тренировочных упражнений, что и способствует выработке грамотного письма. Хочется отметить, что использование схем не исключает использование теоретического материала учебника, они только помогают сжать его до предела. В схеме при помощи условных сигналов, языковых терминов в определенной логической последовательности излагается главная информация по теоретическим блокам всей темы, разделов лингвистики.

При составлении схемы– опоры следует придерживаться определенных требований:

1) графическое единообразие и лаконичность в изображении языковых явлений;

2) употребление минимального количества слов, примеров;

3) использование известных условных графических обозначений, цветовых языковых сигналов;

4) применение принципа противопоставления языковых фактов;

5) кодированность информации.

Обучающиеся не получают алгоритм в готовом виде, учатся составлять его постепенно, с учетом закономерностей и последовательности под руководством учителя. При этом используются традиционные методы объяснения материала: работа с обучающимся, слово учителя, беседа, наблюдение, словарная работа с новыми терминами.

После составления схемы, алгоритма для формирования у обучающихся умения ориентироваться в нем, проверки правильности, точности и полноты записи в качестве образца выполняются упражнения с использованием данной схемы алгоритма. На дом обучающиеся получают задание еще раз прочитать теоретический материал темы и разобрать его по схеме. Следующий урок начинается с повторного озвучивания учителем теоретического материала по опорной схеме, затем используются различные формы работы с обучающимися по нахождению, восприятию, пониманию, воспроизведению отдельных блоков схемы и в целом. Это беседы по вопросам, терминологический диктант, блиц-опрос, индивидуальные ответы у доски, парные взаимоопросы, "полетное" повторение.

Работа по опорным схемам, составлению алгоритмов включена во все уроки по закреплению темы, ее обобщению и завершается уроками контроля и коррекции. Такое построение учебной деятельности обучающихся способствует тому, что ученик многократно, но без специального заучивания проговаривает отдельные правила и учится строить связный рассказ на лингвистическую тему; эта тренировка помогает развитию монологической речи, осознанию смысла языковых понятий и терминов, развивает мышление обучающихся.

Подача материала крупным блоком и объединение его в целостную систему освобождает время для закрепления новых знаний и развития умений, что дает возможность увеличить объем практической работы на уроке. Динамика работы по опорным схемам позволяет убедиться, что уже в течение первого года затраты времени на изучение нового уменьшаются, а на тренировочные работы, закрепление и систематизацию могут увеличиваться. Благодаря всем этим обстоятельствам, методику опорных схем в последнее время называют « комфортной ».

Применяя данную технологию, следует помнить, что она не исключает применение других форм и методов работы.

Решающее значение здесь имеет не заучивание формулировок, а распознавание грамматической природы орфограммы и подведение её под соответствующее правило.

Успешность учебной деятельности обучающихся, в результате которой происходит освоение орфографического правила, зависит не только от системы приобретаемых знаний, но и от того, как строится процесс формирования навыков правописания.

Работу над орфографическим правилом я строю по такой схеме:

создание проблемной ситуации и целевая установка с мотивацией необходимости знания данной орфограммы

вывод обучающихся, знакомство с выводом учебника

составление опорной схемы

перевод теоретических знаний в умение пользоваться этими знаниями – составление алгоритма рассуждения

отработка образца рассуждения (т.Ее. алгоритма) на основе упражнений

текущая диагностика

Более подробно хочу остановиться на работе со схемой и алгоритмом на уроке изучения новой орфограммы.

Обращение к такому средству наглядности как опорная схема имеет свои причины.

Одна из них заключается в том, что, несмотря на ярко выраженную практическую направленность, курс русского языка не может быть усвоен без овладения системой лингвистических знаний, в которой каждый элемент имеет своё особое место.

Учебные средства наглядности облегчают восприятие теоретического материала, способствуют быстрому его запоминанию, причем не механическому и бездумному, а осмысленному и более прочному, поскольку при такой подаче учебной информации наглядно демонстрируются логические связи между явлениями языка.

Из всех существующих форм наглядности сейчас наиболее распространены схемы, представляющие собой особую организацию теоретического материала в форме краткого графического изображения, которое обнажает и зрительно подчеркивает соотношение и зависимость явлений, характеризующих определённую языковую проблему. Такое изображение создается в упрощенно-обобщенной форме.

При помощи схемы учащиеся, приученные к языку символов, смогут увидеть логическую закономерность. Схема отчетливо и немногословно выделяет главные признаки.

Например:

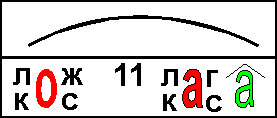

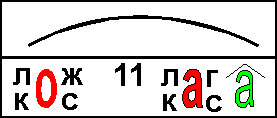

Тема: «Буквы з – с на конце приставок» (5 класс)

… з зв. согл.

... с глух. согл. №11

Тема: «Буквы о – а в корне –лаг– –лож–.»

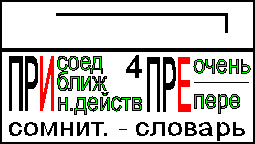

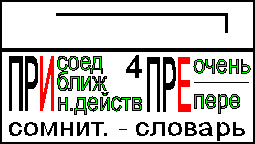

Тема: «Разделительные ъ и ь»

Ъ е ё ю я

ь е ё ю я и

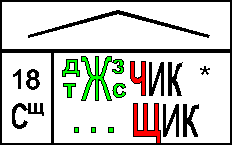

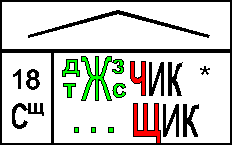

Тема: «Правописание суффиксов - чик – щик -

Эти схемы наглядно показывают связь орфографического правила с тем, в какой морфеме находится орфограмма, каковы условия её выбора, следовательно, такая запись нацеливает и на морфемный анализ слова.

Какая же схема наилучшим образом соответствует обучающим задачам урока?

Прежде всего, использование средств графики должно обнажать логические связи явлений, которые существуют в языке. При этом лучше всего придерживаться графического единообразия. Стараться употреблять в схеме минимальное количество слов. Она должна в очень лаконичной форме описать языковую закономерность, имеющую в языке бесчисленное количество проявлений, с которыми сталкиваются обучающиеся при анализе конкретных языковых фактов. Вот почему в схеме вполне уместно употребление тех графических обозначений, к которым привык ученик и которые он моментально «расшифровывает» (знак окончания, суффикса, корня, приставки).

Запись в виде схемы выделяет в орфографическом правиле ключевые понятия, без которых невозможно обойтись. Работая со схемой при выполнении практических заданий ученик поневоле запоминает её уже потому, что зрительная память детей этого возраста обычно неплохо развита. Мы совершенствуем и тренируем её, предлагая для запоминания не формулировку правила, а предельно сжатую форму записи его, которая поможет в случае необходимости развернуть информацию и изложить её в виде орфографического правила. В такой работе тренируется и логическая память, поскольку схема даёт теоретические сведения, открывая логические связи между лингвистическими понятиями.

Таким образом, схема вносит в процесс обучения некоторую новизну, учит школьников пользоваться особым видом записи теоретического материала.

Способность учащихся правильно «читать» схему, т.е. понимать её глубинный смысл, отрабатывается с помощью специальных заданий.

Приведу некоторые их них.

Внимательно ознакомьтесь со схемой. Попробуйте пересказать её содержание словами.

Подкрепите примерами каждое положение схемы.

Попытайтесь с помощью схемы записать коротко содержание орфографического правила.

Рассмотрите схему. Что нужно знать и уметь, чтобы не делать ошибок на это орфографическое правило? Помогла ли вам ответить на этот вопрос схема?

Какие сведения являются главными для этого орфографического правила? Как они отражены в схеме?

Итак, схема как форма наглядности в обучении является не столько иллюстрацией, которая дается параллельно с устным или письменным изложением теоретического материала, сколько ключом к решению практических задач. Раскрывая внутрипредметные связи (например, связь написания и строения слова), демонстрируя логическое противопоставление языковых фактов, схема приводит школьников на верный путь рассуждения, к правильному способу решения лингвистической задачи.

Работа по схеме учит умению выделять главное в изучаемом материале, способствует развитию логического мышления обучающихся, умения в конкретном лингвистическом факте видеть языковую закономерность.

Схема привлекает простотой составления и простотой применения, поскольку знакомить с ней можно учащихся при помощи доски, а для этого не нужно специального времени, как на изготовление некоторых других пособий.

И, наконец, последнее. Схема уместна на разных этапах обучения: при вводе нового понятия, знакомстве с орфографическим правилом, при отработке, закреплении и повторении учебного материала, а также на этапе систематизации и обобщения изученного.

Указанные выше виды работ формируют у учеников орфографическую грамотность, способствуют формированию прочных навыков грамотного письма, а также дисциплинируют детей, способствуя устойчивости внимания, что немало важно при подготовке к ЕГЭ.