Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет)

Вершина детства.

Именно так называют младший школьный возраст (от 6-7 до 10-11 лет).

Ребенок сохраняет много детских качеств: легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх.

Но уже начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении.

Анатомо-физиологическое созревание организма:

- Увеличение веса мозга (от 90% веса мозга взрослого человека в 5 лет до 95% веса мозга взрослого в 10 лет);

- Усиливается специализация полушарий головного мозга;

- К 7 годам происходит морфологическое созревание лобного отдела коры больших полушарий. Это создает возможности для осуществления целенаправленного произвольного поведения, планирования.

- К 6-7 годам возрастает подвижность нервных процессов и наблюдается равновесие процессов возбуждения и торможения, хотя процессы возбуждения преобладают.

- Возрастает функциональное значение второй сигнальной системы.

- Развивается костно-мышечная система. Но развитие крупных мышц опережает развитие мелких.

Сфера социальных

отношений .

У младшего школьника

Выделяется особый

Сфера социальных

тип социальных отношений,

опосредованных задачей:

отношений .

У дошкольника две сферы

Ребенок-взрослый-задача;

социальных отношений:

Учитель – это взрослый,

социальная роль которого

Ребенок-взрослый;

Ребенок-дети.

связана с предъявлением

равных и обязательных

Они связаны игровой

для выполнения

деятельностью. Игра не

требований, с оценкой

оказывает влияния на

качества

взаимоотношения

учебной работы.

с родителями.

Социальная ситуация развития – это система отношений ребёнка с окружающей действительностью

Понятие «социальная ситуация развития» было введено Л.С. Выготским для характеристики развития личности ребенка внутри определенного возрастного этапа на основе конкретно-исторической системы его отношений с окружающей действительностью.

В структуре социальной ситуации развития выделяют следующие компоненты: объективные условия (статус детства); социальную роль;

ведущий тип деятельности

Социальная ситуация развития младшего школьника

Ученик.

В связи с изменением

социальной роли

у ребенка появляются

новые права и

обязанности.

Ведущим типом

деятельности становится

учебная деятельность

ОБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ

Младший школьный возраст –

это особый

период в жизни ребенка,

который выделился

исторически сравнительно

недавно. Его не было у тех

детей, которые вообще

не посещали школу, его не

было у тех, для которых

начальная школа была

первой и последней ступенью

образования.

Появление этого возраста

связано с введением системы

всеобщего обязательного

неполного и полного

среднего образования.

Ведущая потребность

В этом возрасте активно развивается мотивационная сфера , появляются потребности, связанные с учебной деятельностью :

- потребность точно выполнить требования учителя;

- потребность в высокой отметке;

- в одобрении успехов со стороны взрослых;

- потребность быть лучшим учеником;

- потребность в общении со сверстниками.

Ведущими в этом возрасте являются

познавательные потребности .

Ведущая деятельность

Младший школьник активно включен в разные виды деятельности – игровую, трудовую, занятия спортом и искусством.

Ведущее значение - учение.

Учебная деятельность – это деятельность, непосредственно направленная на усвоение знаний и умений,

выработанных человечеством.

Центральная задача младшей школы – формирование умения учиться .

Полноценная учебная деятельность включает в себя:

- умение выделять и удерживать учебную задачу;

- умение самостоятельно находить и усваивать общие способы решения задач;

- умение адекватно оценивать себя и свою деятельность;

- умение владеть рефлексией и саморегуляцией деятельности;

- умение использовать законы логического мышления;

- умение владеть и пользоваться разными формами общения, в том числе теоретическими;

- уметь участвовать в коллективно распределенных видах деятельности;

- умение использовать высокий уровень

самостоятельной творческой активности.

Этапы адаптации.

1 этап: организм реагирует напряжением всех своих систем (2-3 недели);

Признаки дезадаптации.

2 этап: неустойчивое приспособление организма;

Функциональные нарушения нервной системы (наблюдается у 70% детей) ; Астенический синдром (встречается у 53% детей);

3 этап: устойчивое приспособление, требующие меньшего напряжения всех систем организма.

Гипердинамический синдром ( имеют 39% детей);Соматовегетативные расстройства (имеют 39% детей);

Реакции страха (наблюдаются у 19% детей).

Степени адаптации ребенка

к обучению в школе

Факторы, влияющие на адаптацию ребёнка к школе.

Трудности, возникающие на начальном этапе обучения.

Неспособность справиться с учебной нагрузкой;

Трудности, связанные с соблюдением режима дня; трудности, возникающие в межличностных отношениях между детьми и во взаимоотношениях с учителем; трудности, связанные с изучением учебного материала.

Враждебное отношение педагога;

Смена коллектива;

Неприятие ребенка школьным коллективом

Адаптация

Легкая

Средняя

Тяжелая

происходит

происходит

происходит

в течение

в течение

в течение

первого

первой

первого

полугодия

четверти

года

обучения

обучения

обучения

в школе

в школе

в школе

Учебная деятельность - вид деятельности, направленный на усвоение знаний, умений и навыков, способов действий

В. В Давыдов и Д.Б. Эльконин выделяют в структуре учебной

деятельности следующие компоненты:

Учебная мотивация - это то, что побуждает ученика к учебной

деятельности

Учебная задача - это то, что ученик должен освоить.

Учебные действия – это то, что ученик должен сделать,

чтобы обнаружить свойства изучаемого предмета.

Контроль – действие, с помощью которого проводится проверка

соответствия между сделанным и образцом.

Оценка – определение того, достиг ли ученик результата или нет.

Характеристики оценки и отметки

Отметка

Оценка

Имеет два значения:

Имеет 5 или более рангов.

положительное и отрицательное

Определяет результат учебного процесса.

Фиксирует факт усвоения или неусвоения материала

Носит обобщенный характер.

Дает содержательное и качественное описание:

Отражает усердие ученика.

Показывает причины усвоения или неусвоения;

Неверное оценивание учителем ведет к формированию неуверенности ученика в собственных знаниях и действиях.

Направляет ученика на устранение недостатков;

Ученик освобождается от собственной оценочной активности.

Побуждает к работе до получения положительной оценки.

Поэтому младший школьник

Затрудняется судить о том, почему учитель поставил ту или иную отметку.

по содержанию

по результату

по планированию

Действие контроля – действие сличения соотношения учебных действий

Типы действий контроля

Ориентированы на получение частного и конкретного результата;

Усвоение знаний происходит в той форме, которая применима для частных случаев через решение ряда задач усваиваются обобщенные знания и умения.

Ориентированы на раскрытие общего принципа связи элементов учебной ситуации.

Усвоение знаний отделено от их применения в конкретных условиях. Продуктом решения задачи являются обобщенные знания, умения, применяются при решении конкретных задач.

Виды учебных действий

Собственно учебные

Конкретно-практические

Типы учебных действий

Предметные

Словесные

Умственные

Моделирования

Сравнения

Сопоставления

Учебная задача решается на основе следующих учебных действий:

- Преобразование ситуации для обнаружения всеобщего отношения рассматриваемой системы;

- Моделирование выделенного отношения в графической и знаковой форме;

- Преобразование модели отношения для изучения его свойств в «чистом виде»;

- Выделение и построение серии частных конкретно-практических задач, решаемых общим способом.

- Контроль за выполнением предыдущих действий;

- Оценка усвоения общего способа как результата решения данной учебной задачи.

Полноценное проживание возраста,

его позитивные приобретения

являются необходимым основанием,

на котором выстраивается дальнейшее развитие ребенка как активного субъекта познания и деятельности.

Основные причины трудностей в обучении

Лень;

Рассеянность;

Неуправляемость;

Хронические неудачи;

Уход от деятельности;

Развитие ребенка по

игровому типу;

Развитие ребенка по

негативистской

демонстративности.

Внимание и восприятие

- Объем внимания 2-3 объекта. Распределение слабое. Переключение затруднено. Устойчивость низкая. Легко отвлекаемое внимание. Причины отвлечения: новизна обстановки, особенности наглядных пособий, однообразие деятельности, утомление.

- Объем внимания 2-3 объекта.

- Распределение слабое.

- Переключение затруднено.

- Устойчивость низкая.

- Легко отвлекаемое внимание.

- Причины отвлечения:

- новизна

- обстановки, особенности

- наглядных пособий,

- однообразие

- деятельности, утомление.

- Условия развития произвольного внимания Учебная деятельность; Изучение доступного материала; Изучение эмоционально насыщенного материала; Творческая деятельность.

- Условия развития произвольного внимания

- Учебная деятельность;

- Изучение доступного материала;

- Изучение эмоционально насыщенного материала;

- Творческая деятельность.

- Восприятие. определяется особенностями самого предмета ( младшие школьники замечают не главное, а то, что бросается в глаза); Слабая дифференцированность восприятия; Ситуативность восприятия (они узнают только привычные предметы); Большая эмоциональность восприятия.

- Восприятие.

- определяется особенностями самого предмета ( младшие школьники замечают не главное, а то, что бросается в глаза);

- Слабая дифференцированность восприятия;

- Ситуативность восприятия (они узнают только привычные предметы);

- Большая эмоциональность восприятия.

Прочитайте текст. Проверьте его. Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил. Необходимы внимательность и самоконтроль.

Стары лебеди склонили перед ним горые шеи. Зимой в саду расцвели яблони. Взрослые и дти толпились на берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. На столе лежала карта на шего города.

Память

Преобладает непроизвольное запоминание.

На быстроту и прочность запоминания оказывают влияние эмоции и чувства.

Способы формирования приемов запоминания.

Многократное прочитывание;

Чередование прочитывания с воспроизведением;

Возвращение к прочитанным частям текста с целью уяснения их содержания;

Мысленное припоминание прочитанного;

Сопоставление развернутого и свернутого плана;

Выделение смысловых единиц;

Переход от одних элементов текста к другим и их сопоставление;

Оформление результатов группировки в виде письменного плана.

Ребенок запоминает:

- 10% информации - через чтение;

- 20% - через слух;

- 30% - через зрительное восприятие;

- 50% - зрительное восприятие + слух;

- 80% - воспринимает и воспроизводит информацию;

- 90% - воспринимает информацию, воспроизводит и закрепляет в деятельности.

Развитие интеллекта в младшем школьном возрасте

Интенсивное развитие интеллекта.

Развитие мышления приводит к качественной перестройке восприятия и памяти.

К началу подросткового возраста школьники должны уметь:

- самостоятельно рассуждать;

- делать выводы;

- сопоставлять, анализировать, находить частное и общее;

- устанавливать простые закономерности.

Мышление

Ступени овладения понятиями:

Ступени усвоения отношений

Усвоение единичных и общих представлений ( выделяются функциональные признаки предмета);

1 ступень – рассматривается отдельно каждый случай выражения понятий;

Перечисление известных признаков и свойств, не отличая существенные от несущественнного;

2 ступень – делаются обобщения, которое относится к рассматриваемым случаям;

Выделение общих и существенных признаков у ряда единичных предметов.

3 ступень – полученное обобщение применяется к разным случаям.

Этапы анализа.

Частичный – анализируют отдельные части предмета.

Комплексный – анализируют все части предмета.

Системный – анализируют части и свойства предмета в определенной системе.

Этапы синтеза.

Простой, суммирующий – перечисляются признаки.

Широкий и сложный – выделяются новые знания о действительности

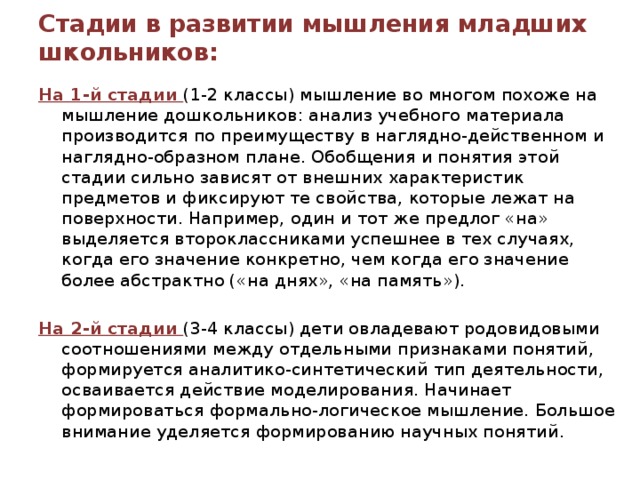

Стадии в развитии мышления младших школьников:

На 1-й стадии (1-2 классы) мышление во многом похоже на мышление дошкольников: анализ учебного материала производится по преимуществу в наглядно-действенном и наглядно-образном плане. Обобщения и понятия этой стадии сильно зависят от внешних характеристик предметов и фиксируют те свойства, которые лежат на поверхности. Например, один и тот же предлог «на» выделяется второклассниками успешнее в тех случаях, когда его значение конкретно, чем когда его значение более абстрактно («на днях», «на память»).

На 2-й стадии (3-4 классы) дети овладевают родовидовыми соотношениями между отдельными признаками понятий, формируется аналитико-синтетический тип деятельности, осваивается действие моделирования. Начинает формироваться формально-логическое мышление. Большое внимание уделяется формированию научных понятий.

Воображение

1-я стадия - воссоздающее (репродуктивное) воображение. Воссоздаваемые образы весьма приблизительно характеризуют объект, бедны деталями, малоподвижны.

2-я стадия характеризуется значительной переработкой образного материала и созданием новых образов – это продуктивное воображение. От опоры на конкретные предметы к слову, дающему простор фантазии.

Развитие речи

Задачи развития речи:

Обеспечение хорошей языковой среды;

Создание на уроке ситуации общения;

Обеспечение правильного усвоения достаточного лексического запаса, грамматических структур;

Проведение специальной работы по развитию речи на различных уровнях (произношение, словарный запас, синтаксис)

Развитие желания говорить правильно;

Развитие аудирования.

Линии овладения речью:

Развитие звукоритмической и интонационной стороны речи;

Овладение грамматическим строем предложения;

Развитие лексики

Эмоционально-волевая сфера

Первоклассники эмоционально возбудимые, отзывчивые и не могут понять эмоциональное состояние по выражению лица.

В младшем школьном возрасте формируются высшие чувства (нравственные, интеллектуальные и эстетические чувства)

Эмоционально стабильные ученики обычно положительно относятся к учёбе. При отрицательном отношении к учителю у детей наблюдается тревожность, несдержанность, повышенная чувствительность, возможны аффективные состояния, проявляющиеся в грубости, вспыльчивости, эмоциональной неустойчивости.

Развивается произвольность и самоконтроль. Ребёнок овладевает своим поведением. Он более точно и дифференцированно понимает нормы поведения дома и в общественных местах. Улавливает характер взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, начинает более сдержанно выражать свои эмоции.

Нормы поведения превращаются во внутренние требования к себе, что порождает переживания мук совести.

Развитие эмоционально-волевой сферы

- Новый уровень самосознания - самопознание и формирование «Я-концепции», самооценка и системе притязаний, самоконтроль и саморегуляция.

- Нарастание самостоятельности ребенка, его эмансипация от родителей. Более важное значение приобретают его собственные действия, поступки и проявления; он уже вынужден отвечать за себя сам, одновременно становясь объектом оценки с точки зрения интеллектуальных, социальных и физических возможностей. Все это толкает вперед развитие самооценки ребенка. Адекватность самовосприятия нарастает.

Эмоциональная сфера характеризуется усилением сдержанности и осознанности в проявлениях эмоций и повышением эмоциональной устойчивости .

Активно развиваются высшие чувства :

- интеллектуальные (любознательность, удивление, сомнение, интеллектуальное удовольствие);

- нравственные (чувство товарищества, дружбы, долга, сочувствия, негодования от ощущения несправедливости);

- эстетические .

Развитие эмоционально-волевой сферы

Ведущие потребности:

- Потребность в общении с людьми , во взаимопонимании и сопереживании, которые порождают целую группу личностных мотивов-сообщений ребенка о своем эмоциональном состоянии, рассчитанных на сопереживание взрослого (одобрение; сообщения о чувствах симпатии, расположения и антипатии; попытки расспросить взрослого о нем самом).

- Сильна потребность в игровой деятельности , хотя содержание игры меняется.

- Потребность во внешних впечатлениях , заставляющая ребенка проявлять любопытство к внешним сторонам предметов и явлений, к разным новым видам деятельности.

Развитие личности младшего школьника

- Зависит от школьной успеваемости, оценки ребёнка взрослыми.

- Сильно подвержено внешнему влиянию.

- Закладывается фундамент нравственного поведения , происходит усвоение моральных норм и правил поведения .

- Начинает формироваться общественная направленность личности .

Условия формирования личности:

- учитель - эталон, образец для подражания;

- субъективные условия - личностные особенности школьника (повышенная внушаемость, высокая подражательность, повышенная эмоциональность и реактивность);

- сверстники (значимость этого условия возрастает в конце младшего школьного возраста, когда сверстники становятся эталоном в поведении);

- семья (воздействует на формирование характера школьника).

Особую значимость приобретает стремление к самоутверждению и притязание на признание со стороны учителей, родителей и сверстников (в первую очередь в связи с учебной деятельностью, ее успешностью).

Значимыми становятся мотивы установления и сохранения положительных

взаимоотношений

со сверстниками .

Ответственность как оценка результатов своих действий должна занимать самое высшее положение в иерархии всех мотивов школьника.

Развитие самосознания.

Ребенок начинает понимать, что он - индивидуальность, которая подвергается социальным воздействиям: он обязан учиться и изменять себя, присваивая знания, идеи, которые существуют в обществе, умения и др.

В учебной деятельности складываются и развивается:

- представления о себе;

- самооценка;

- навыки самоконтроля и саморегуляции (переход от конкретно-ситуативной к обобщенной самооценке).

- самопознание;

- личностная рефлексия как способность самостоятельно установить границы своих возможностей ("могу или не могу решить эту задачу?", "чего мне не хватает для ее решения?")

(И.В. Шаповаленко).

Характер младших школьников

Импульсивны - с клонны незамедлительно действовать под влиянием непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех обстоятельств, по случайным поводам).

Причина – потребность в активной внешней разрядке при возрастной слабости волевой регуляции поведения.

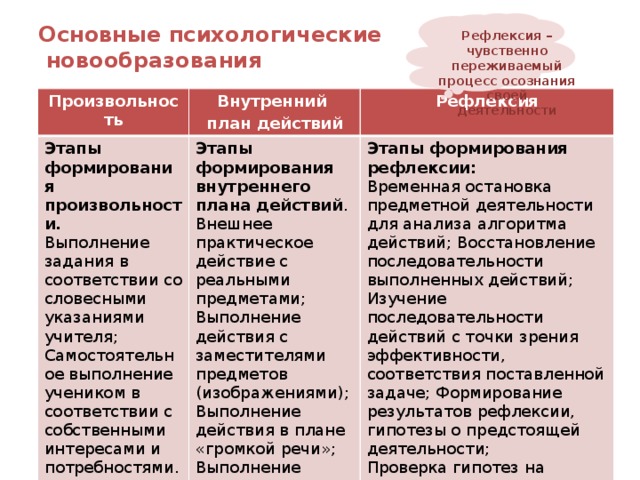

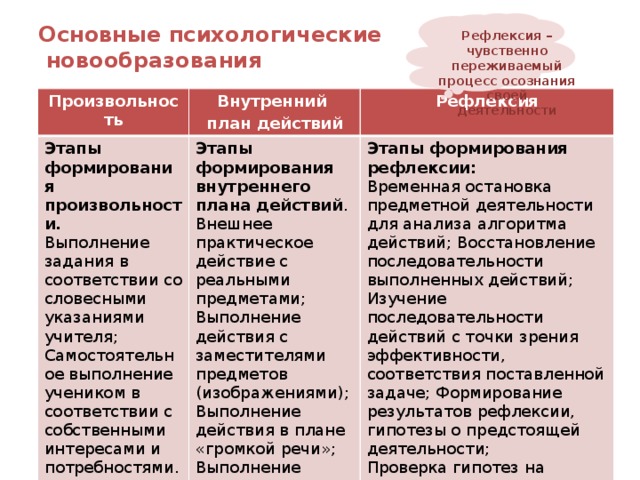

Основные психологические новообразования

Рефлексия –чувственно переживаемый процесс осознания своей деятельности

Произвольность

Внутренний

Этапы формирования произвольности.

план действий

Рефлексия

Выполнение задания в соответствии со словесными указаниями учителя;

Этапы формирования внутреннего плана действий .

Самостоятельное выполнение учеником в соответствии с собственными интересами и потребностями.

Этапы формирования рефлексии:

Внешнее практическое действие с реальными предметами;

Выполнение действия с заместителями предметов (изображениями);

Временная остановка предметной деятельности для анализа алгоритма действий; Восстановление последовательности выполненных действий;

Выполнение действия в плане «громкой речи»;

Изучение последовательности действий с точки зрения эффективности, соответствия поставленной задаче; Формирование результатов рефлексии, гипотезы о предстоящей деятельности;

Выполнение действия в умственном плане

Проверка гипотез на практике в последующей предметной деятельности.

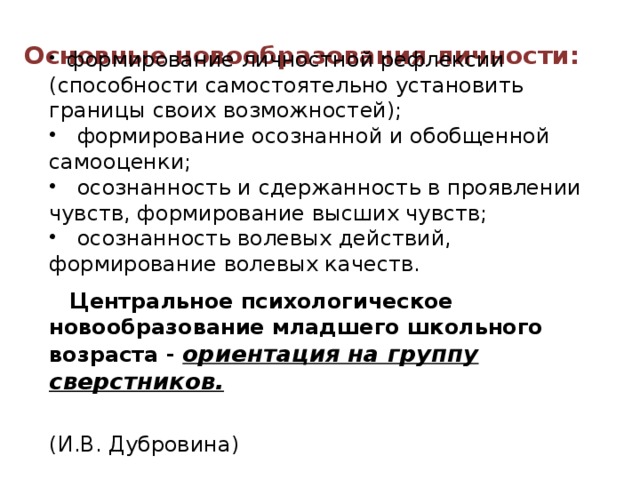

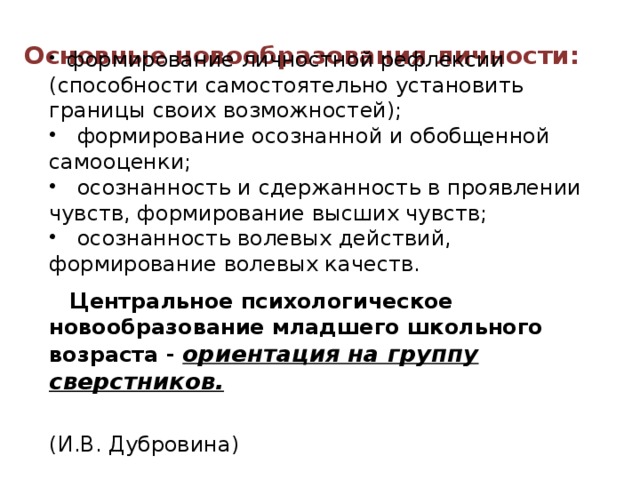

Основные новообразования личности:

- формирование личностной рефлексии (способности самостоятельно установить границы своих возможностей);

- формирование осознанной и обобщенной самооценки;

- осознанность и сдержанность в проявлении чувств, формирование высших чувств;

- осознанность волевых действий, формирование волевых качеств.

Центральное психологическое новообразование младшего школьного возраста - ориентация на группу сверстников.

(И.В. Дубровина)

Все достижения, особенно самопознание внутренних психических актов и состояний (рефлексия), свидетельствуют о переходе ребенка к следующему возрастному периоду, который завершает детство.