СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Поурочные планы по познанию мира 2 класс

УРОК 1

Тема урока: Введение.

Цель урока: формирование интереса к изучению предмета «Познание мира».

Планируемые результаты:

предметные: знать условные обозначения;

личностные: осознавать свою роль в природе, проявлять бережное отношение к окружающему миру;

системно - деятельностные: работать с учебником и рабочей тетрадью.

Виды работ: беседа, «мозговой штурм», работа по учебнику. Материальное обеспечение урока:

для учителя: отрывок из мультфильма «Палочка -выручалочка»;

для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.

Межпредметные связи: русский язык.

Проблемный вопрос: Как проявить уважение при проведении интервью?

Ход урока

I. Организация начала урока. Психологический настрой.

Вы стали второклассниками и продолжаете познавать окружающий мир.

- О ком или о чем вы хотели бы узнать в этом учебном году? (Ответы детей)

II. Постановка цели и задач урока.

По страницам учебника от темы к теме вас будет сопровождать верблюжонок. На уроке мы узнаем о том, что будем изучать в этом году, как работать с учебником.

III. Изучение нового материала.

Работа по учебнику.

- Рассмотрите обложку учебника.

- Прочитайте вступительное слово верблюжонка. При чтении постарайтесь выделить основные темы, которые вы будете изучать.

(При обсуждении учитель выписывает возможные темы.)

- Посмотрите внимательно на условные обозначения. Какие из них вам сразу понятны?

- Прочитайте о пяти первых условных знаках.

- Следующий значок- эксперимент.

Стратегия «Мозговой штурм». Что вы знаете об экспериментах?

- Прочитайте и расскажите, как провести удачный эксперимент?

- Как органы чувств помогут при наблюдении?

- Для чего проводят интервью?

Проблемный вопрос: Как проявить уважение при проведении интервью?

(Подготовиться, договориться о встрече, поздороваться, слушать собеседника, говорить понятно, поблагодарить.)

- Что такое креативность? (Креативность - это способность человека придумывать новые и неожиданные идеи. Очень похоже на смекалку - способность быстро оценить ситуацию и предпринять наиболее правильный, иногда необычный, порядок дальнейших действий.)

Можно на примере карандаша показать необычное его применение или использовать отрывок из мультфильма «Палочка-выручалочка» .

- Глоссарий - это тематический словарь. Слова в глоссарии расположены в алфавитном порядке.

IV. Закрепление знаний.

Работа в парах. Игра «Угадай условное обозначение». Один ученик в паре описывает условное обозначение, а другой пробует его угадать.

V. Рефлексия:

1. Что вы узнали на уроке?

2. Какое открытие сегодня вы сделали на уроке?

3. Почему нужно знать условные обозначения?

4. Какими вы должны быть, чтобы успешно изучить предмет «Познание мира»?

5. О чем бы вы могли рассказать своим родителям дома после нашего урока?

VI. Информация о домашнем задании.

Просмотр содержимого документа

«поурочные планы по познанию мира 2 класс»

ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

| № | Тема | Количество часов |

| 1 | Введение. | 1 |

| Человек и природа (4 часа) | ||

| 2 | Я - человек. | 1 |

| 3 | Человек и природа. | 1 |

| 4 | Роль человека в охране природы. | 1 |

| 5 | Профессии наших родителей. Наш труд. | 1 |

| Природа (9 часов) | ||

| 6 | Горизонт. Стороны горизонта | 1 |

| 7 | Рисунок и план местности. | 1 |

| 8 | Воздух. Свойства воздуха. | 1 |

| 9 | Значение воздуха в природе и жизни человека. | 1 |

| 10 | Вода. Состояния воды. | 1 |

| 11 | Свойства воды. | 1 |

| 12 | Берегите воду! | 1 |

| 13 | Почва. | 1 |

| 14 | Охрана почвы. | 1 |

| Растения (10 часов) | ||

| 15 | Растение - живой организм. | 1 |

| 16 | Части растений. Семена. | 1 |

| 17 | Корень. | 1 |

| 18 | Стебель. | 1 |

| 19 | Листья. | 1 |

| 20 | Цветы и плоды. | 1 |

| 21 | Размножение растений. | 1 |

| 22 | Комнатные растения. | 1 |

| 23 | Что нужно растениям? | 1 |

| 24 | Растениеводство. | 1 |

| Животные (10 часов) | ||

| 25 | Разнообразие мира животных. | 1 |

| 26 | Животноводство. | 1 |

| 27 | Условия, необходимые для жизни животных. | 1 |

| 28 | Как питаются животные. | 1 |

| 29 | Как животные приспособились в природе. | 1 |

| 30 | Разнообразие птиц. | 1 |

| 31 | Как размножаются птицы. | 1 |

| 32 | Как размножаются животные. | 1 |

| 33 | Красная книга животных и растений. | 1 |

| 34 | Экскурсия. | 1 |

УРОК 1

Тема урока: Введение.

Цель урока: формирование интереса к изучению предмета «Познание мира».

Планируемые результаты:

предметные: знать условные обозначения;

личностные: осознавать свою роль в природе, проявлять бережное отношение к окружающему миру;

системно - деятельностные: работать с учебником и рабочей тетрадью.

Виды работ: беседа, «мозговой штурм», работа по учебнику. Материальное обеспечение урока:

для учителя: отрывок из мультфильма «Палочка -выручалочка»;

для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.

Межпредметные связи: русский язык.

Проблемный вопрос: Как проявить уважение при проведении интервью?

Ход урока

I. Организация начала урока. Психологический настрой.

Вы стали второклассниками и продолжаете познавать окружающий мир.

- О ком или о чем вы хотели бы узнать в этом учебном году? (Ответы детей)

II. Постановка цели и задач урока.

По страницам учебника от темы к теме вас будет сопровождать верблюжонок. На уроке мы узнаем о том, что будем изучать в этом году, как работать с учебником.

III. Изучение нового материала.

Работа по учебнику.

- Рассмотрите обложку учебника.

- Прочитайте вступительное слово верблюжонка. При чтении постарайтесь выделить основные темы, которые вы будете изучать.

(При обсуждении учитель выписывает возможные темы.)

- Посмотрите внимательно на условные обозначения. Какие из них вам сразу понятны?

- Прочитайте о пяти первых условных знаках.

- Следующий значок- эксперимент.

Стратегия «Мозговой штурм». Что вы знаете об экспериментах?

- Прочитайте и расскажите, как провести удачный эксперимент?

- Как органы чувств помогут при наблюдении?

- Для чего проводят интервью?

Проблемный вопрос: Как проявить уважение при проведении интервью?

(Подготовиться, договориться о встрече, поздороваться, слушать собеседника, говорить понятно, поблагодарить.)

- Что такое креативность? (Креативность - это способность человека придумывать новые и неожиданные идеи. Очень похоже на смекалку - способность быстро оценить ситуацию и предпринять наиболее правильный, иногда необычный, порядок дальнейших действий.)

Можно на примере карандаша показать необычное его применение или использовать отрывок из мультфильма «Палочка-выручалочка» .

- Глоссарий - это тематический словарь. Слова в глоссарии расположены в алфавитном порядке.

IV. Закрепление знаний.

Работа в парах. Игра «Угадай условное обозначение». Один ученик в паре описывает условное обозначение, а другой пробует его угадать.

V. Рефлексия:

1. Что вы узнали на уроке?

2. Какое открытие сегодня вы сделали на уроке?

3. Почему нужно знать условные обозначения?

4. Какими вы должны быть, чтобы успешно изучить предмет «Познание мира»?

5. О чем бы вы могли рассказать своим родителям дома после нашего урока?

VI. Информация о домашнем задании.

УРОК 2

Тема урока: Я - человек.

Цель урока: формирование понятия, что человек часть природы, ознакомление с условиями, необходимыми для жизни человека.

Планируемые результаты:

предметные: знать что необходимо человеку для жизни;

личностные: проявлять бережное отношение к природе, зная, что человек - часть природы;

системно - деятельностные: уметь сравнивать, доказать, обобщать и делать выводы.

Тип урока: изучение нового материала.

Виды работ: работа в паре, работа по учебнику, в тетради, игра.

Материальное обеспечение урока:

для учителя: карточки со словами для игры; для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.

Межпредметные связи: русский язык.

Проблемный вопрос: Чем отличается человек от представителей живой природы?

Ход урока

I. Организация начала урока. Психологический настрой.

II. Постановка цели и задач урока.

- Мы начинаем изучать новую тему.

III. Изучение нового материала.

Работа в паре.

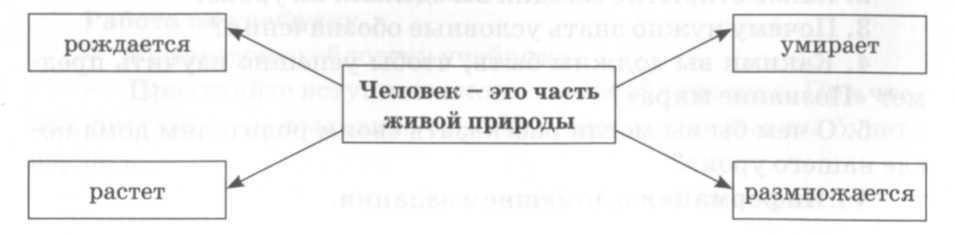

- Докажите, что человек относится к живой природе. (Обсуждают по рисунку в учебнике.)

Работа с учителем. Составление схемы.

Работа по учебнику.

- Прочитайте текст (до последнего абзаца) и ответьте, что нужно человеку для жизни. Обсуждение.

Проблемный вопрос.

- Чем отличается человек от представителей живой природы?

Работа в тетради.

- Заполните круговую таблицу. Все ли заполнено?

- Как вы думаете, что еще человеку необходимо для жизни? (Дом, одежда, транспорт, книги, игрушки и т.д.)

IV. Закрепление знаний.

Игра «Я смогу/не смогу прожить без...».

Каждому ученику раздается карточка со словом, которое может определять то, без чего человек сможет или не сможет прожить. Начиная предложение словами: «Я смогу / не смогу прожить без...», ученик доказывает свое мнение.

Примерные слова для игры: воздух, вода, пища, свет, тепло, велосипед, телефон, компьютер, кровать, автобус, кофта, мяч, тарелка, фломастеры и т.д.

V. Рефлексия:

1. Докажите, что человек не может прожить без живой и неживой природы?

2. Как пригодятся вам полученные знания в жизни?

VI. Информация о домашнем задании.

УРОК З

Тема урока: Человек и природа.

Цель урока: формирование понятия о том, что жизнь человека взаимосвязана с природой.

Планируемые результаты:

предметные: знать взаимосвязь человека и природы;

личностные: проявлять бережное отношение к природе;

системно - деятельностные: развивать умение работать с текстом, делать выводы.

Тип урока: изучение нового материала.

Виды работ: работа в группе, работа по учебнику, в тетради.

Материальное обеспечение урока:

для учителя: ватманы для «мозгового штурма»; для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.

Межпредметные связи: русский язык.

Проблемный вопрос: Как человек взаимосвязан с природой?

Ход урока

I. Организация начала урока. Психологический настрой.

На доске написано слово «природа».

- Прочитайте слово на доске. Закройте глаза. Что вы видите? ІІ. Постановка цели и задач урока.

III. Изучение нового материала.

Работа в группе. «Мозговой штурм».

- Обсудите, как человек взаимосвязан с природой.

- Послушайте мнение других групп.

Работа по учебнику.

- Прочитайте текст.

- Дополните свои работы.

Работа в тетради.

- Запишите, что природа дает человеку.

- Как вы думаете, без чего человек не сможет жить?

IV. Закрепление знаний.

Акростих «Человек и природа».

- Напишите стихотворение о человеке и природе.

П

Р

И

Р

О

Д

А

V. Рефлексия.

• Мне понравилось на уроке...

• Мне было интересно...

• У меня есть вопрос...

VI. Информация о домашнем задании.

УРОК 4

Тема урока: Роль человека в охране природы.

Цель: формирование знаний о роли человека в охране природы.

Задачи:

-формировать знания у учащихся о роли человека в охране природы, учить охранять природу.

-развивать навыки работы в группах, умение обосновывать свое мнение

-воспитывать бережное отношение к природе.

Тип урока: изучение нового материала

Виды работ: групповая, работа по учебнику,

Оборудование :видео сюжет, учебники, тетради.

Ход урока

1. Орг. момент

2. Описание погоды

4. Работа над новой темой

Составь из слов тему нашего урока.

природы, роль, в, охране, человека.

-Как вы думаете, как может звучать тема нашего сегодняшнего урока?

Прием «Что я знаю, что хочу узнать, что узнал»

-Давайте выполним первое задание и заполним первый и второй столбик.

| Что я знаю | Что хочу знать | Что узнал |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-Работу над новой темой я предлагаю начать с просмотра небольшого видео сюжета.

«Берегите природу»

-Что нового вы узнали из видео сюжета?

Заполните 3 колонку в таблице.

Проверка

Физминутка.

Работа в группе

- Обсудите с одноклассниками,

1 группа: что дает природа для жизни человеку?

2 группа: что делает человек для природы?

Какой вывод можем сделать?

Вывод: природа дает человеку все необходимое для жизни, а человек вредит природе, загрязняет ее , истощает ее недра, что со временем погубит ее .

Что нужно делать человеку для того чтобы не допустить гибели природы?

Прием «Корзина идей»

Напиши на листочке и опусти идею в корзину.

Чтение идей, обсуждение.

Работа с текстом. С.10

А теперь заполним 3 столбик в таблице.

Рефлексия

Итак, что мы узнали:

Человек должен беречь природу

Для того чтобы вырастить лес нужно 70-100 лет.

По вине человека сотни деревьев могут погибнуть в лесном пожаре за 1 день.

Природные ресурсы медленно восстанавливаются. И.т.д.

Вывод: роль человека в охране природы очень велика.

Как мы можем беречь природу?

5. Итог урока

Оценивание.

УРОК 5

Тема урока: Профессии наших родителей. Наш труд.

Цель урока: формирование знаний о профессиях, трудовых династиях; формирование знания о важности и ценности обучения.

Планируемые результаты:

предметные: знать профессии людей, их необходимость;

личностные: проявлять уважение к людям разных профессий, к своему труду и труду людей;

системно - деятельностные: применять умение обосновывать свое мнение; брать интервью.

Тип урока: изучение нового материала.

Виды работ: беседа, работа по учебнику, работа в паре, группе. Материальное обеспечение урока:

для учителя: демонстрационный материал; для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.

Межпредметные связи: трудовое обучение, литература, русский язык.

Проблемный вопрос: Станете ли вы продолжать трудовую династию?

Ход урока

I. Организация начала урока. Психологический настрой.

ІІ. Постановка цели и задач урока.

- Кем вы хотите стать, когда вырастете? Почему?

Работа в группе.

Игра «Азбука профессий».

Класс делится на две команды. Команды должны за 5 минут записать названия профессий на все буквы алфавита.

III. Изучение нового материала.

Работа в паре по учебнику.

- Обсудите с одноклассником, зачем нужны эти профессии.

- Вспомните правила проведения интервью. О чем бы вы хотели поговорить с космонавтом?

Составление вопросов для интервью.

- Обсудите, как вы помогаете в семье. Беседа.

В семье несколько человек занимаются одним и тем же делом. Говорят, что в этой семье появилась трудовая династия. «Династия» - греческое слово, его употребляют в том случае, когда хотят сказать о людях, передающих из рода в род свое мастерство.

Проблемный вопрос: Станете ли вы продолжать трудовую династию?

IV. Закрепление знаний. Работа в тетради.

1. Игра «Узнай профессию».

2. Рассмотрите в тетради рисунок ко 2 заданию. Что нужно сделать в этой комнате?

- Что вы сможете сделать сами или при помощи взрослых?

- Почему некоторые домашние дела не разрешают выполнять детям?

V. Рефлексия:

1. Почему люди трудятся?

2. В чем заключается труд школьника?

3. Кем вы станете, когда вырастете?

4. Какое открытие сегодня вы сделали на уроке?

5. Кто из ребят помог вам лично, всему классу, группе сделать открытие?

6. Чему каждый из вас сегодня научился?

7. О чем бы вы могли рассказать своим родителям дома после нашего урока?

VI. Информация о домашнем задании.

- Проведите интервью с родителями или другими взрослыми в вашей семье.

УРОК 6

Тема урока «Горизонт. Стороны горизонта»

Цель урока: расширить понятие о горизонте и линии горизонта.

Я знаю: что такое горизонт, линия горизонта.

Я понимаю: значение сторон горизонта.

Я умею: определять стороны горизонта.

Ресурсы: учебники, иллюстрации животных (белки, зайцы, медведи), смайлики, тестовые задания для индивидуальной работы, листы самооценивания.

Ход урока.

I. Введение

1. Настрой на работу

Чтоб природе другом стать,

Тайны все её узнать,

Все загадки разгадать,

Научитесь наблюдать,

Будем вместе развивать у себя внимательность,

А поможет всё узнать наша любознательность.

Игра на сотрудничество « Сигнальчики»

Цель: установить контакт между членами группы

Встать в круг. Ведущий подает сигнал (пожатие руки, рука на плечо соседа, взять за ушко соседа, пожатие пальца стоящего рядом), передавать по кругу.

3. Деление на группы «Зверинец». Раздаются картинки белок, зайцев, медведей. Учащиеся выбирают, затем делятся на 3 группы.

4. Повторить уровень предыдущий урок

- Вспомните, чем занимаются комбайнеры, трактористы, агрономы?

- Каких животных разводят в пустыне?

- Чего можно достичь своим трудом?

-Сравните профессию животновода и чабана. В чем сходство и в чем различие?

- Что произойдет, если человек не будет трудиться?

- Оцените свой труд. Как вы трудитесь?

5. Определение темы и цели урока.

- Назвать и определить тему нашего урока вам поможет ребус.

(горизонт)

- О чём сегодня пойдёт речь на уроке?

- Как вы думаете, чему мы сегодня должны научиться на уроке?

II. Новая тема.

- Что же такое горизонт?

-Кто раньше слышал это слово? Где слышали?

- Давайте мысленно выйдем из школы. Расскажите, что вы увидели.

(ответы детей)

- Вы увидели объекты, которые занимают, какое - то пространство.

Работа в паре

Стратегия «Инсет» (критическое мышление). Прочитать текст. Обсудить. Дать определение, что же такое горизонт, что такое линия горизонта, названия основных сторон горизонта.

Оценивание смайликами.

Иллюстрации горизонта и линии горизонта

- Что изображено на иллюстрациях?

- Давайте еще раз скажем, что же такое горизонт? Что такое линия горизонта?

Оценивание смайликами.

-Кто знает происхождение этого слова?

(ответы детей)

-Это слово не русское, оно пришло к нам из греческого языка и значило «намечать границу»

- Прочитайте ещё раз слово, запомните, как оно пишется и что такое горизонт

- А теперь я предлагаю всем вам встать. Повернитесь, пожалуйста, на север; на юг; на восток; на запад.

- Почему вы затруднились выполнить мою просьбу? (Ответы детей).

- Чтобы её выполнить, нужно знать, где находятся север, юг, восток и запад .

В мире ест четыре брата:

Север, Юг, Восток и Запад.

Братья эти - страны света,

Ну, а дом их - вся планета.

- А разобраться в этом нам опять поможет. Следующий слайд. №6. Иллюстрация, где располагаются стороны горизонта . Обсуждение в группе.

- Расскажите, как определить где находится север, где юг, где восток, где запад.

Оценивание смайликами.

В каком направлении находится классная доска? (север)

В каком направлении находится дверь? (восток)

В каком направлении от вас окна? (запад)

В каком направлении от вас находятся цветы? (юг)

Физминутка.

- Кроме основных сторон горизонта есть еще и промежуточные стороны горизонта . Отройте учебники на с. прочитайте, обсудите и назовите промежуточные стороны горизонта.

Практическая работа в группах.

1гр. Пройдет на юг

2гр. Пройдите СВ

3гр. Пройдите СЗ

Работа с тестовыми заданиями. (Индив. работа)

Задание закончить предложение.

Видимое вокруг нас пространство ___________________________

Граница видимого пространство, где кажется, что небо сходится с землей – это ______________________________________________________________

Напиши основные стороны горизонта ______________________________

Рефлексия.

Все понял Были трудности Помогите

Д/з читать текст учебника, уметь ответить на вопросы. Спросить дома, как в старину определяли стороны горизонта.

УРОК 7

Тема урока: Рисунок и план местности.

Цели:

Формировать понятия «рисунок», «план», «масштаб»; научить выявлять существенные различия между рисунком и планом; познакомить обучающихся с чертёжными умениями.

Развивать внимание.

Воспитывать аккуратность.

Оборудование: иллюстрации предметов и сами предметы: чашка, чайник, стакан; кроссворд; листочки для самостоятельной работы; тетради для учащихся; линейка; план эвакуации для учителя.

Ход урока

I. Оргмомент

Цель: подготовить обучающихся к работе на уроке.

Повторение (раздать листочки для самостоятельной работы).

- Перед вами листочки, разделённые на 3 части. В каждой части вы будете выполнять отдельное задание. Подпишите ваши листы.

Задание 1. Отметьте на листе точку. Представьте, что вы находитесь на большой высоте и видите стоящих рядом четырёх человек. С высоты они выглядят одной точкой. Изобразите их движение, если один пошёл на север, другой – на юг, третий – на восток, а четвёртый – на запад. (см. Приложение 1).

Задание 2. Обозначьте на листе улицу, которая протянулась с северо-запада на юго-восток. (см. Приложение 2).

Задание 3. В правом верхнем углу листа поставьте точку. Представьте, что это человек. В левом нижнем углу нарисуйте ель. Определите, в каком направлении от ели находится человек. В каком направлении ель от человека. (см. Приложение 3).

- А теперь передайте ваши листочки. В конце урока вы узнаете оценки.

II. Новая тема

Цель: обеспечить восприятие, осмысление и понимание знаний.

- Прочитайте тему сегодняшнего урока, написанную на доске («Рисунок и план»)

1. Введение понятия «рисунок»

Учитель показывает рисунок с изображением чашки.

- Ребята, что я вам показываю? (Рисунок чашки).

На доске появляется слово «Рисунок».

- А что такое рисунок в вашем понимании? Как изображаются предметы на рисунках? (Ответы детей)

- Посмотрите на предмет, который я вам показываю. Что это? (Чайник)

- Что я теперь вам показываю? (Рисунок чайника).

2. Введение понятия «план»

- Посмотрите на это изображение. Что я вам показываю? (Похоже на чашку, которую мы видим сверху).

- Это план чашки. Подумайте, что же называется планом? (Изображение сверху).

На доске появляется слово «План».

- План – это чертёж, на котором все предметы изображены так, как мы их видим сверху. Но план показывает не сам предмет, а место, которое занимает предмет на листе бумаги.

- Современные строители работают по чертежам. Так, например, прежде чем построить нашу школу, составлялся план здания, каждого этажа в отдельности. По плану этажа можно мысленно «ходить», ведь на нём видно всё: где двери и окна, где коридоры и лестницы.

Посмотрите на план нашего этажа. Как выдумаете, зачем на нашем этаже висит такой план? (Ответы детей).

Такие планы висят на каждом этаже и показывают направления эвакуации в случае пожара или ещё какой-то экстренной ситуации.

А вот в Древней Руси строительство велось без планов и чертежей, «на глазок». С использованием рисунков и опыта предков первыми чертёжниками на Руси стали иконописцы.

- Кто – нибудь из вас знает, кто такие иконописцы? (Люди, которые писали иконы).

- Правильно, они научились делать чертежи, необходимые для росписи церквей и соборов.

3. Введение понятия «масштаб»

- Ребята, давайте начертим план стакана. Что для этого надо сделать? (Приложить стакан к бумаге и обвести). (Дети выполняют)

- А теперь начертим план учебника. (Дети выполняют)

- Начертим план вашего стола. Как это сделать? (Можно измерить)

- Измерьте длину и ширину вашего стола. Что получили? (Длина равна 110 см, ширина – 70 см).

Один ученик на доске чертит план стола.

- Сейчас у нас с вами есть доска, на которой мы смогли начертить лан стола. А как быть, если план надо начертить в тетради, на листе бумаги? (Ответы детей)

- Как поступить в этом случае? (Надо уменьшить изображение).

- Для изменения размеров на чертеже применяется масштаб.

На доске появляется слово «Масштаб».

- Масштаб – это число, показывающее во сколько раз расстояние и размеры предметов уменьшены (увеличены) при изображении их на бумаге, то есть на плане.

- Мы с вами решили, что размеры стола надо уменьшить. Во сколько раз мы их уменьшим? (В 10 раз).

- Это значит, что в каждом сантиметре на бумаге отложено 10 см от размера стола. Запись масштаба будет такой.

На доске: М: 1 см = 10 см

- Вычислите длину и ширину ваших столов после уменьшения размеров. (Длина равна 11 см, ширина – 7 см).

- Начертите в своих тетрадях план стола. (Дети выполняют)

- А можно ли уменьшить размеры в 100, 1000 раз? (Да).

- Правильно. Поэтому нетрудно начертить план не только стола, но и класса, дома, участка какой-нибудь местности. Только обязательно нужно выбрать правильный масштаб и записать его.

- Послушайте стихотворение М.Пожарского и скажите, о каком понятии сегодняшнего урока здесь идёт речь.

Мы с братом сели у окна

И стали рисовать.

Нарисовали стол и стул,

Диванчик и кровать.

Нарисовали двор и дом,

Дорогу и людей,

Нарисовали лес кругом,

В нём птичек и зверей.

Потом решили с братом

Весь мир нарисовать,

А чтоб в листок вошёл он,

Всё стали уменьшать.

- О каких понятиях говорится в стихотворении? (О масштабе и рисунке).

III. Закрепление пройденного

Цель: обеспечить усвоение новых знаний на уровне применения их в знакомой ситуации.

- Чтобы проверить, как вы усвоили материал, я предлагаю вам решить кроссворд.

Кроссворд (см. Приложение 4)

По горизонтали:

3. Невелик, зато смышлён –

Все дороги знает он.

Если с ним пойдём в поход,

Никогда не подведёт. (Компас).

5. Какая сторона горизонта находится справа. (Восток).

6. Число, которое показывает, во сколько раз уменьшено или увеличено расстояние на чертеже.(Масштаб).

По вертикали:

1. Изображение предмета таким, каким мы его видим. (Рисунок).

2. Видимое вокруг нас пространство, которое можно охватить взглядом. (Горизонт).

4. Изображение предмета таким, каким мы видим его сверху. (План).

V. Итог

Цель: осуществить анализ и оценку успешности достижения цели.

- Молодцы, ребята! Вы хорошо работали на уроке. Спасибо за урок!

VI. Домашнее задание

Начертите план вашей комнаты.

УРОК 8

Тема урока: Воздух. Свойства воздуха.

Цель урока: формирование понятия о воздухе, о свойствах воздуха.

Планируемые результаты:

предметные: знать, что такое воздух, его свойства;

личностные: проявлять навыки сотрудничества со сверстниками;

системно - деятельностные: применять умение сравнивать, обобщать и делать выводы; умение делиться своим мнением.

Тип урока: знакомство с новым понятием.

Виды работ: беседа, анализ-обобщение, групповое обсуждение, работа с учебником, тетрадью.

Материальное обеспечение урока:

для учителя: раздаточные листы, различные рисунки;

для учащихся: учебник, рабочая тетрадь, полиэтиленовый пакет для эксперимента.

Межпредметные связи: литературное чтение, математика, рисование, казахский язык.

Проблемный вопрос: Докажи, что воздух есть повсюду?

Ход урока:

I. Организация начала урока. Психологический настрой.

ІІ. Постановка цели и задач урока.

1. Учитель определяет тему нового урока при помощи загадки.

Чем мы дышим,

Что мы не видим?

( Воздух )

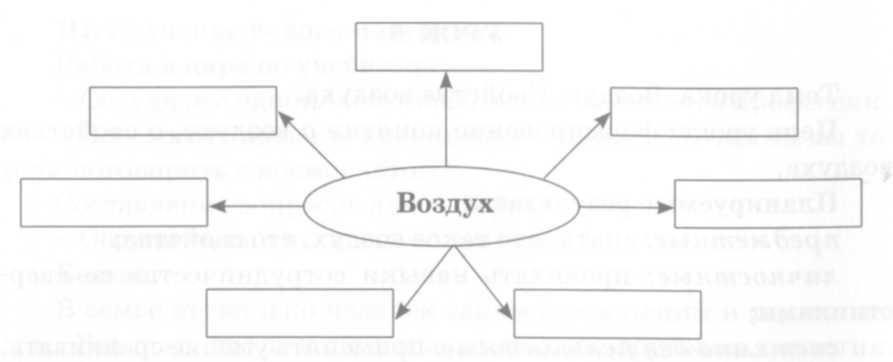

2. При помощи стратегии «Кластер» определяются общее понятие и первичные знания учеников о воздухе. Учитель записывает на доске все ответы учеников.

III. Изучение нового материала.

Работа в паре.

Докажи, что воздух есть.

- Где есть воздух? Можем ли мы его увидеть глазами?

- Если ты не видишь его глазами, как ты докажешь, что он есть?

- Можно ли почувствовать воздух?

Физкультминутка:

Если среди представленных слов есть слова, связанные с воздухом, встаем с места и хлопаем, если таких слов нет -замираем на месте. (Можно показать рисунки или сказать устно.)

Пиала, стул, туча, птицы, самолет, корова, парашют и т.п.

Работа с учебником.

1. Детям раздаются полиэтиленовые пакеты.

2. Работа с заданием по учебнику.

3. Чтение текста по очереди.

4. Записывают на бумаге или отмечают в учебнике карандашом необходимые места.

Беседа.

- Какую новую для себя информацию вы получили? Поделись с группой освоенными новшествами, достижениями.

- Ответьте на вопросы в конце текста.

Работа в тетради.

Выразительное чтение стихотворения учениками и определение его основного содержания. Написать своими словами значение стихотворения. (Данное задание выполняется отдельно каждым учеником после обсуждения в паре.)

IV. Закрепление знаний.

- Что вы узнали о воздухе?

- Можно ли подержать, почувствовать или попробовать на вкус воздух?

Итак, мы убедились в том, что воздух есть. Какое же мы сделаем заключение? Воздух не пахнет. Воздух не имеет вкуса. Воздух не имеет цвета. Объем воздуха зависит от места. Воздух повсюду.

V. Рефлексия.

1. Мне понравилось на уроке...

2. Мне было интересно...

3. У меня есть вопрос...

VI. Информация о домашнем задании.

Чтение текста из учебника. Ответы на вопросы в конце текста.

УРОК 9

Тема урока: Значение воздуха в природе и жизни человека.

Цель урока: формирование понятия о значении воздуха в природе и для жизни человека.

Планируемые результаты:

предметные: знать о значении воздуха в природе и для жизни человека;

личностные: проявлять любовь к окружающей среде, бережное отношение к природе;

системно - деятельностные: применять умение наблюдать, сравнивать, обобщать и делать выводы.

Тип урока: смешанный урок.

Виды работ: беседа, работа по учебнику и в тетради, анализ – обобщение, обсуждение в группе.

Материальное обеспечение урока:

для учителя: раздаточные листы, различные рисунки, пакет для наблюдений;

для учащихся: учебник, рабочая тетрадь, раздаточные листы.

Межпредметные связи: литература, математика, рисование.

Проблемный вопрос: Каково значение воздуха в природе и жизни человека?

Ход урока:

Организация начала урока. Психологический настрой.

Постановка цели и задач урока.

Изучение нового материала.

Стратегия « Рисунки разговаривают ».

Ученикам раздаются рисунки 4-5 видов, дополнительные листы для записи своих мнений в нижней части рисунков.

Каждый ученик пишет свое мнение о рисунке, загибает и передает следующему ученику. Таким образом, все ученики в классе выражают свое мнение. После написания своего мнения, последний ученик раскрывает лист и вывешивает его на доске. Тогда ученики читают то, что написали другие, обмениваются мнениями. После чего, ученики, объединившись, делают выводы по каждому рисунку.

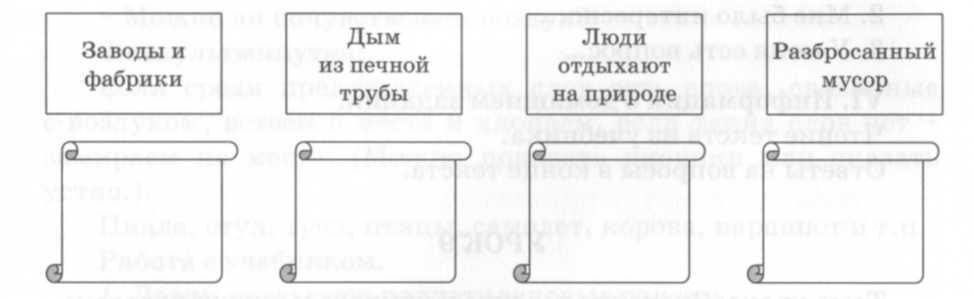

Выводы, сделанные учениками, могут быть такими:

- Воздух - самое важное в жизни человека.

- Воздух - источник жизни.

- Заводы, фабрики необходимо вывести за пределы города и т.д.

Работа по учебнику.

Чтение парами.

• Ученики читают текст парами, обсуждают между собой.

• Отвечают на вопросы в конце текста.

Составляют краткий рассказ о рисунке, зачитывают перед группой.

Творческая работа.

Ученики рисуют на тему «Воздух - источник жизни». Организуется выставка рисунков среди второклассников.

IV. Закрепление знаний.

- Что необходимо для сохранения чистоты воздуха?

- Что делается для защиты воздуха?

- Какова важность воздуха для земного шара?

V. Рефлексия.

1. Какое открытие сегодня вы сделали на уроке?

2. Кто из ребят помог вам лично, всему классу, группе сделать открытие?

3. Чему каждый из вас сегодня научился?

4. О чем бы вы могли рассказать своим родителям дома после нашего урока?

5. Назовите:

3 факта, которые вы узнали;

2 вопроса, которые у вас возникли;

1 действие, которое вы можете предпринять в защиту воздуха.

VI. Информация о домашнем задании:

Работа в тетради. Эссе на тему «Что я могу сделать чтобы уменьшить загрязнение воздуха? »

УРОК 10

Тема урока: Вода. Состояния воды.

Цель урока: формирование общего понятия о воде, ознакомление с тремя состояниями воды в природе, разъяснение важности воды.

Планируемые результаты:

предметные: знать, что такое вода, состояния воды в природе;

личностные: проявлять любовь к природе, бережно пользоваться богатством земли - водой;

системно - деятельностные: применять умение сравнивать, обобщать и делать выводы; умение работать в группе.

Тип урока: введение новых знаний.

Виды работ: беседа, анализ-обощение, обсуждение в группе, работа с учебником, тетрадью.

Материальное обеспечение урока:

для учителя: раздаточные листы, различные рисунки;

для учащихся: учебник, рабочая тетрадь, учебник, раздаточные листы, схема, глобус, карта полушарий..

Межпредметные связи: литература, математика, казахский язык..

Ход урока

I. Организация начала урока. Психологический настрой.

ІІ. Постановка цели и задач урока.

1. Учитель определяет тему нового урока, загадывая загадку ученикам.

Ни рук, ни ног,

А гору разрушает.(Вода )

III. Изучение нового материала. Работа в паре.

Определить первоначальные знания учеников при помощи таблицы мониторинга. На этот раз заполнить два столбца.

| + | - | ? |

| Знаю | Незнаю | Хочу знать |

Работа с учебником.

Текст полностью обсуждается по стратегии «ЖИГСО». Учитель предварительно разделяет тему «Вода» на 4-5 частей. Эти части читают и обсуждают члены группы «семья», состоящей из 4 человек. Они знакомят членов своей группы с результатами обсуждения по листу эксперта. После обсуждения две-три группы делают свои выводы, формируется понятие о новой теме «Свойства воды».

Беседа после чтения.

- Получили ли вы новые сведения, необходимые для вас? Поделитесь с группой своими новшествами/достижениями.

• Ответить на вопросы, данные в конце текста.

• Сравнить, провести анализ своих знаний со сведениями, приведенными в тексте.

• Заполнить третью часть таблицы мониторинга.

Творческая работа. Можно выполнять в паре или группе.

• Ученики при помощи глобуса или карты доказывают, что 3/4 поверхности земли занимает вода.

• Доказывают, какой вид воды (соленая или пресная) в ручье, реке, озере, океане, подземных водах, дожде и т.д.

IV. Закрепление знаний.

1. В каком виде встречается вода в природе?

2. При каких условиях вода переходит из твердого вида в газ?

Работа в тетради.

Данное задание сначала обсуждается в паре, затем выполняется самостоятельно каждым учеником.

V. Рефлексия.

1. Какое открытие сегодня вы сделали на уроке?

2. Кто из ребят помог вам лично, всему классу, группе сделать открытие?

З.Чему каждый из вас сегодня научился?

4. О чем вы могли бы рассказать своим родителям после нашего урока?

5. В каких состояниях встречается вода в природе?

6. При каких условиях вода переходит из твердого вида в газ?

7. Как пригодятся вам полученные знания в жизни?

VI. Информация о домашнем задании.

Чтение текста. Выучить пословицу о воде.

УРОК 11

Тема урока: Свойства воды.

Цель урока: формирование общего понятия о свойствах воды.

Планируемые результаты:

предметные: уметь определять свойства воды путем проведения опыта;

личностные: проявлять любовь к природе, бережное использование воды;

системно - деятельностные: применять навыки наблюдения, анализа, сравнения и формулирования вывода при проведении опыта.

Тип урока: практический урок (проведение опыта).

Виды работ: беседа, проведение опыта, анализ-обобщение, обсуждение в группе.

Материальное обеспечение урока:

для учителя: предметы, необходимые для проведения опыта; для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.

Межпредметные связи: математика, рисование, музыка.

Проблемный вопрос: Какими свойствами обладает вода?

Ход урока

I. Организация начала урока. Психологический настрой.

ІІ. Постановка цели и задач урока.

• Сегодня вы познакомитесь со свойствами воды.

• Самостоятельно определите свойства воды путем проведения опыта.

• Самостоятельно сделаете заключение на основании опыта.

III. Изучение нового материала.

Работа в паре. (Ученики обсуждают, обмениваются мнениями.)

• Что такое опыт (эксперимент)?

• Из каких этапов состоит эксперимент?

• Какие правила безопасности вы знаете?

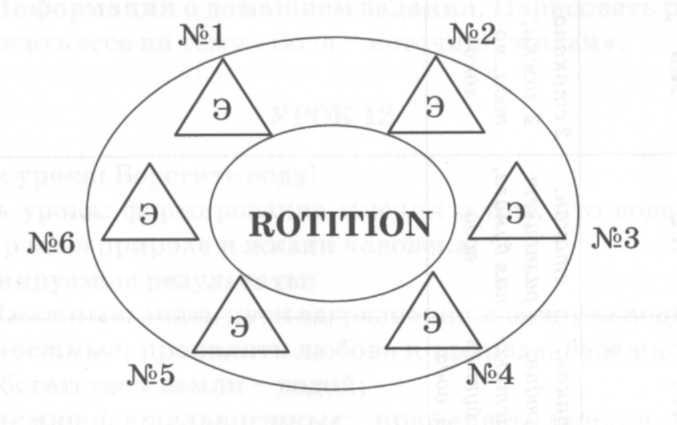

Стратегия «ROTITION».

Примечание: Опыт проводится под руководством учителя. Для оценки учеников учитель наблюдает и делает заметки. Учитель должен:

• Обеспечить соблюдение правил безопасности.

• Разделить учеников на 6 групп, то есть на 6 станций.

• Раздать каждой группе листы с указаниями.

• Убедиться в достаточности предметов, необходимых для проведения опыта.

• Сообщить, что для каждой станции дается 5-7 минут.

• Предупредить учеников о том, что после специального знака ученики должны перейти на следующую станцию по часовой стрелке.

• Сообщить, что в самом конце каждая группа возвращается на свою станцию.

• Каждая группа должна провести опыт и доказать одно из свойств воды.

Опыт. Работа с тетрадью.

• Самостоятельно выполнить опыт согласно указаниям.

• Записать выводы в тетрадь или на специальном листе.

• Своевременно перемещаться на следующую станцию.

| Группы | №1 | №2 | №З | №4 | №5 | №6 Обязательно выполняется при помощи учителя. | №7 |

| Необходи мые пред- меты | стакан, блюдце, пластико- вая бутыл- ка, вода | стакан, разноцвет-ная бумага, вода | 2 стакана, 2 ложки, вода, мо- локо | сахар, соль, лимон, лук. вода. чашечки | лимон, лук, вода, чашечки, платок | вода, 1 стакан, 2 блюдца. кусочек льда | 4 стакана, сахар, соль, песок, гли- на, ложка |

| Результаты опыта (заполняются после каждого опыта). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| да | нет | не знаю |

| 1 | Вода не имеет формы. |

|

|

|

| 2 | Вода не имеет цвета. |

|

|

|

| 3 | Вода прозрачная. |

|

|

|

| 4 | Вода не имеет вкуса. |

|

|

|

| 5 | У воды нет запаха. |

|

|

|

| 6 | Вода - это жидкость. |

|

|

|

| 7 | Существуют растворимые и нерастворимые вещества. |

|

|

|

IV. Закрепление знаний

Проверь себя. Имеет ли вода следующие свойства? (V) Ученики проверяют друг друга

V. Рефлексия.

1. Я узнал ...

2. Я научился ...

3. Меня удивило ...

4. Я хочу узнать\научиться ...

VI. Информация о домашнем задании. Нарисовать рисунок или написать эссе на тему «Вода - источник жизни».

УРОК 12

Тема урока: Берегите воду!

Цель урока: формирование мнения о том, что вода играет важную роль в природе и жизни человека.

Планируемые результаты:

предметные: знать пути загрязнения и защиты воды;

личностные: проявлять любовь к природе, бережное пользование богатством земли - водой;

системно - деятельностные: применять умения сравнивать, обобщать и делать выводы; навыки наблюдательности, достижения целей; применять правила экономного использования воды.

Тип урока: смешанный.

Виды работ: беседа, анализ-обобщение, обсуждение в группе, работа с учебником и тетрадью.

Материальное обеспечение урока:

для учителя: учебник, раздаточные листы, сосуд с водой для проведения опыта, стакан, разноцветный мел;

для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.

Межпредметные связи: литература, математика, рисование, труд.

Проблемный вопрос: Что значит беречь воду?

Ход урока

Организация начала урока. Психологический настрой.

Постановка цели и задач урока.

Изучение нового материала.

а) Разрешение проблемной ситуации. Дебаты.

1. Какова роль воды в природе и жизни человека?

2. Какой вред наносят воде действия человека?

3. Если исчезнет вода, какие изменения произойдут на Земле?

4. Что необходимо сделать для того, чтобы экономно пользоваться водой?

б) Групповая работа.

1. Члены каждой группы обсуждают проблемные вопросы и выносят решения. Лидеры групп делятся своим мнением и решениями.

1-я группа выступает от имени людей.

2-я группа выступает от имени животных.

3-я группа выступает от имени экологов.

4-я группа выступает от имени ученых.

Работа с учебником.

Осмысленное чтение текста. По стратегии INSERT - «Отметить» нужные моменты записывают на бумаге или отмечают в книге. Отвечают на вопросы в конце текста.

IV. Закрепление знаний. Работа с тетрадью.

а) Найти отличия в пользовании водой двух домов.

б) Ученики обмениваются тетрадями и проводят взаимопроверку.

в) Обсуждение в паре. Кто экономично пользуется водой? А кто нет? Почему?

V. Рефлексия.

- Что лично ты можешь сделать для сохранения воды?

- Какое открытие сегодня вы сделали на уроке?

- Кто из ребят помог вам лично, всему классу, группе сделать открытие?

- Чему каждый из вас сегодня научился?

- О чем вы могли бы рассказать своим родителям дома после нашего урока?

Назовите:

3 факта, которые вы узнали;

2 вопроса, которые у вас возникли;

1 действие, которое вы можете предпринять для экономии воды.

VI. Информация о домашнем задании: Чтение текста. Подготовить рассказ на тему: «Как наша семья экономит воду».

УРОК 13

Тема урока: Почва.

Цель урока: формирование мнения о том, что почва играет важную роль в природе и жизни человека.

Тип урока: новый урок.

Виды работ: беседа, анализ-обобщение, обсуждение в группе, работа с учебником.

Материальное обеспечение урока:

для учителя: учебник, раздаточные листы, пробы почвы, карта;

для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.

Межпредметные связи: литература, математика, рисование, труд.

Проблемный вопрос: Что такое почва?

Ход урока

I. Организация начала урока. Психологический настрой. Работа в группе.

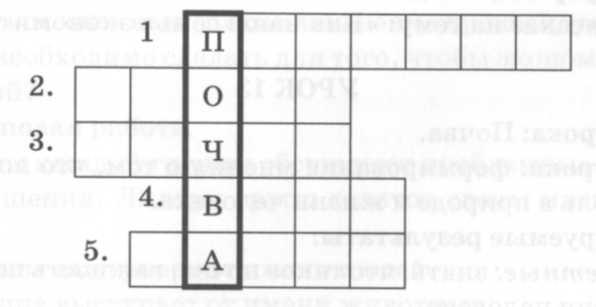

- Дети, сегодня для того, чтобы узнать новую тему урока, мы должны решить кроссворд, лежащий у вас на парте. Ключевое слово откроет нам тему урока (работа в группе или паре).

Разгадывание кроссворда.

1. Живая и неживая_______________________.

2. Для того, чтобы горел__________нужен воздух.

3. Снежок растаял и с полей бежит проворливый___________.

4.___________- источник жизни .

5.________________тает в воде.

Ответы: природа, огонь, ручей, вода, сахар.

ІІ. Постановка цели и задач урока.

- Какое ключевое слово по вертикали получилось в кроссворде?- Почва.

- Это тема нашего урока. Сегодня мы будем изучать почву и ее свойства.

III. Изучение нового материала. Работа с учебником.

1. Чтение текста. Ученики читают текст, отмечают для себя новые сведения и непонятные слова.

2. Ответить на вопросы в конце текста.

3. Сравнить почвы на рисунках и определить плодородную почву.

Ученики делятся своим мнением по схеме, приведенной в учебнике. Каждая группа выполняет данное ей задание.

Алена Важность почвы в жизни человека.

Ярослав Важность почвы для животных и растений.

Яхья Кто о земле беспокоится, того и земля кормит.

Диляра Пахарю земля - мать, а лентяю - мачеха.

Предъявляемые требования.

• Сделать выводы различными способами (устно, письменно, рисунком, сценическим представлением и т.д.).

• Привести пример или доказать конкретными фактами.

IV. Закрепление знаний.

- Что такое почва? - Как ты понимаешь словосочетание «плодородная почва»?

- В чем отличие почвы от песка и глины? - При каких обстоятельствах почва бывает плодородной?

Сочинить стих из пяти строк.

Почва

Плодородная, черная, коричневая.

Бывает плодородной, растет.

Человек учиться жить у природы.

Состав почвы меняется из-за перегноя.

Природа.

V. Рефлексия.

- Какое открытие сегодня вы сделали на уроке?

- Чему каждый из вас сегодня научился?

- О чем вы могли бы рассказать своим родителям дома после нашего урока?

VI. Информация о домашнем задании: Прочитать текст, ответить на вопросы.

УРОК 14

Тема урока: Охрана почвы.

Цели урока: разъяснение значения почвы для жизни на земле, объяснение необходимости охраны почвы и проведения работ по повышению плодородности почвы.

Планируемые результаты:

предметные: знать меры по охране почвы, повышению плодородия почвы;

личностные: проявлять бережное отношение к почве;

системно - деятельностные: уметь обсуждать в группе проблему, защищать ее по опорным схемам; выражать свои мысли.

Тип урока: смешанный.

Виды работ: работа с учебником, тетрадью, беседа, анализ-обобщение, обсуждение в группе.

Материальное обеспечение урока:

для учителя: учебник, раздаточные листы, сосуд с водой для проведения опыта, стакан, разноцветный мел;

для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.

Межпредметные связи: литература, математика, рисование, труд.

Проблемный вопрос: Безгранично ли плодородие почвы?

Ход урока

Организация начала урока. Психологический настрой.

Постановка цели и задач урока.

На сегодняшнем уроке мы будем искать ответы на следующие вопросы:

- Как вы думаете, безгранично ли плодородие почвы? Или ее нужно защищать? Что нужно сделать для того, чтобы защитить почву?

III. Изучение нового материала. Работа с учебником.

Дидактическая игра «Встреча экспертов и молодых защитников природы». Ученики делятся на 2 группы, ищут ответы на вопросы, заданные по содержанию текста, и заполняют таблицу. Обсуждают между собой в группе, после чего лидер группы защищает опорную схему у доски.

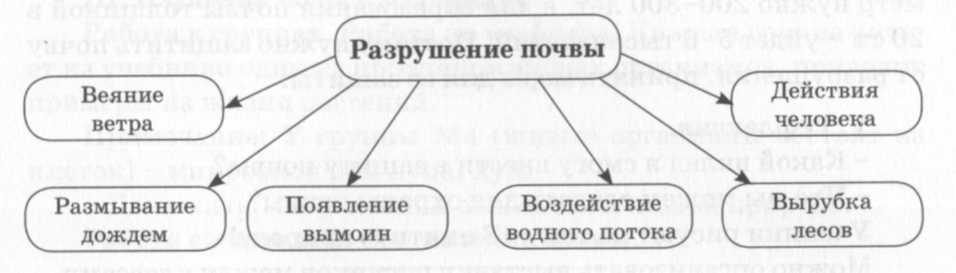

1 группа. Эксперты.

Определяют причины разрушения почвы.

2 группа. Молодые защитники природы.

Ищут пути защиты почвы.

1 группа: Почему разрушается почва?

Члены группы выражают свое мнение при помощи схемы.

Вывод:

Почва требует бережного отношения, поскольку она очень легко разрушается, вымывается водой, обдувается ветром, превращается в пыль. Нельзя допускать разрушения почвы.

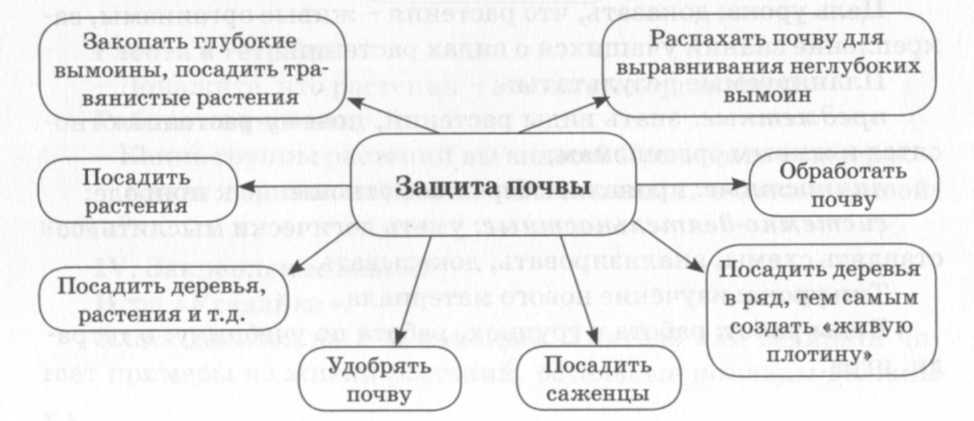

2 группа: Что нужно сделать для того, чтобы защитить почву?

Члены группы выражают свое мнение при помощи схемы.

Вывод: Человек может защитить почву различными способами.

IV. Закрепление знаний.

Разрешение проблемных ситуаций. Дебаты.

- Что было бы, если бы на Земле исчезла почва? Ученики: выражают свои мысли со слов «По моему мнению...», «Я уверен...».

Учитель: Для образования почвы толщиной в один сантиметр нужно 200-300 лет, а для образования почвы толщиной в 20 см - уйдет 5-6 тысячелетий. Поэтому нужно защитить почву от разрушения, принять меры для ее защиты.

V. Рефлексия.

- Какой вклад я смогу внести в защиту почвы?

- Что мы можем сделать для охраны почвы? Ученики рисуют на тему «Защитите природу!».

Можно организовать выставку рисунков между классами.

VI. Информация о домашнем задании.

Прочитать текст, ответить на вопросы, выполнить данные задания.

Какие работы ведутся для защиты почвы в твоем районе?

УРОК 15

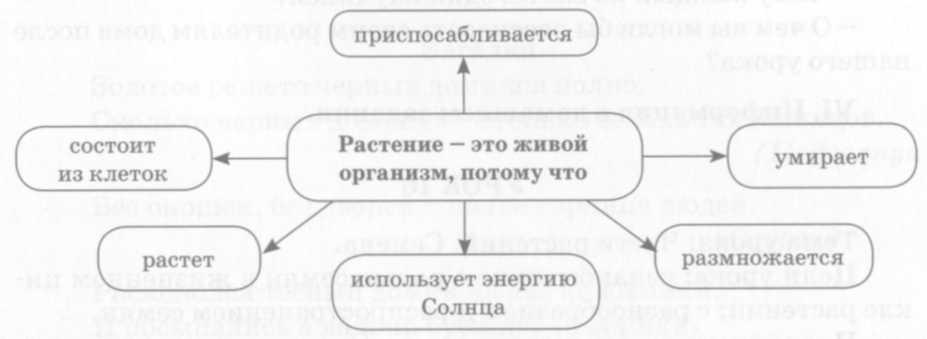

Тема урока: Растение - живой организм.

Цель урока: доказать, что растения - живые организмы, закрепление знаний учащихся о видах растений.

Планируемые результаты:

предметные: знать виды растений, почему растения относятся к живым организмам;

личностные: проявлять бережное отношение к природе;

системно - деятельностные: уметь логически мыслить, составлять схемы, анализировать, доказывать.

Тип урока: изучение нового материала.

Виды работ: работа в группах, работа по учебнику, в тетради, игра.

Материальное обеспечение урока:

для учителя: карточки со словами для игры; для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.

Межпредметные связи: русский язык.

Проблемный вопрос: Почему растения - живые организмы?

Ход урока

I. Организация начала урока. Психологический настрой.

II. Постановка цели и задач урока.

III. Изучение нового материала.

Работа в группах. Работа по учебнику. Каждая группа читает из учебника один из признаков живых организмов, приводит примеры из жизни растений.

Примечание: У группы №4 (живые организмы состоят из клеток) - микроскоп или лупа, лук.

- Докажите, что растения относятся к живой природе.

Работа с учителем. Составление схемы.

Работа в тетради.

- Докажите, что растения - это живые организмы.

Работа по учебнику.

- Какие группы растений вы знаете? Приведите примеры.

- Какие деревья называют лиственными, а какие - хвойными?

IV. Закрепление знаний. Игра «Угадайка».

Класс делится на 2-3 команды. Учитель или водящий читает примеры из жизни растений, остальные команды должны угадать признак живых организмов или группы растений. Один правильный ответ - 1 очко. Побеждает команда, получившая наибольшее количество очков.

Примеры: осенью деревья сбрасывают листья; чтобы вырастить капусту, нужно посадить семена; в темной комнате растение может погибнуть; игловидные листья; чтобы это доказать, необходимо иметь микроскоп или лупу; ромашка, полынь, одуванчик; в жарких странах у растений вместо листьев колючки и т.д.

V. Рефлексия.

- Что вы узнали сегодня на уроке?

- Что вы хотели бы узнать о растениях? Каким образом вы можете получить ответы на свои вопросы?

- Какое открытие сегодня вы сделали на уроке?

- Кто из ребят помог вам лично, всему классу, группе сделать открытие?

- Чему каждый из вас сегодня научился?

- О чем вы могли бы рассказать своим родителям дома после нашего урока?

VI. Информация о домашнем задании.

УРОК 16

Тема урока: Части растений. Семена.

Цели урока: ознакомление с ролью семян в жизненном цикле растений; с разнообразием и распространением семян.

Планируемые результаты:

предметные: знать части растений, роль семян в жизни растений, пути распространения растений;

личностные: бережно относиться к природе;

системно - деятельностные: проявлять познавательную активность, уметь следовать инструкциям.

Тип урока: изучение нового материала.

Виды работ: работа в тетради, в учебнике; эксперимент..

Материальное обеспечение урока:

для учителя: картинки семян различных растений или настоящие семена, семена фасоли, вода, вата, лупа, 4 стакана, 4 полоски бумаги, клей;

для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.

Межпредметные связи: трудовое обучение.

Проблемный вопрос: Зачем растениям нужны семена?

Ход урока

I. Организация начала урока. Психологический настрой.

ІІ. Постановка цели и задач урока.

- В первом классе вы узнали, из каких частей состоят растения. Назовите их. В этом году вы подробнее изучите каждую часть растений. Все части важны для растений.

III. Изучение нового материала. Учитель использует рисунки семян растений или приносит в класс настоящие семена.

- Что такое семена?

- Какие бывают семена?

Работа по учебнику (до описания эксперимента).

- Что нового узнали из текста?

Загадки.

Золотое решето черных домиков полно.

Сколько черных домиков - столько беленьких жильцов.

( Подсолнух)

Без окошек, без дверей - полна горница людей.

(Огурец)

Раскололся тесный домик на две половинки,

И посыпались в ладони бусинки-дробинки.

( Горох )

Голова на ножке, в голове - горошки.

(Мак)

Мальчик - крошка в костяной одежке.

( Орех )

Проблемный вопрос: Зачем растениям нужны семена? Эксперимент.

- Каковы правила проведения эксперимента?

- Внимательно прочитайте инструкции.

- Приступаем к начальной стадии эксперимента.

Работа в тетради.

- Как вы думаете, в каком стакане быстрее прорастут семена? Почему?

- В каком случае семена вообще не прорастут? Почему?

IV. Закрепление.

- Что вы узнали о семенах?

- Пригодятся ли вам полученные знания в жизни?

V. Рефлексия.

- Что вы узнали сегодня на уроке?

- Какое открытие сегодня вы сделали на уроке?

- Кто из ребят помог вам лично, всему классу, группе сделать открытие?

- Чему каждый из вас сегодня научился?

- Как могут пригодиться вам полученные знания в жизни?

- О чем вы могли бы рассказать своим родителям дома после нашего урока?

VI. Информация о домашнем задании.

УРОК 17

Тема урока: Корень.

Цели урока: расширение представления о корнях растений, их видах и роли в жизни растений.

Планируемые результаты:

предметные: знать что такое корень, его значение для растения, виды корней;

личностные: бережно относиться к природе;

системно - деятельностные: уметь сравнивать, обобщать и делать выводы.

Тип урока: изучение нового материала.

Виды работ: работа с учебником, в тетради, наблюдение, измерение.

Материальное обеспечение урока:

для учителя: демонстрационный материал («Части растений»);

для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.

Межпредметные связи: математика.

Проблемный вопрос: Зачем растениям корни?

Ход урока

Организация начала урока. Психологический настрой.

Постановка цели и задач урока.

III. Изучение нового материала.

Проблемный вопрос: Зачем растениям корни? (Учитель записывает на доске ответы детей на 3-4 вопроса.)

- Посмотрите на рисунок (демонстрационный материал). Назовите части растений.

- Покажите корень. Где он находится? Что есть в почве?

- Как вы думаете, зачем растениям корень?

- Что случится, если у растения не будет корней?

Работа по учебнику.

- Проверьте в тексте, правильно ли вы ответили на вопросы. Нашли ли вы новую информацию? Если да, какую?

- Посмотрите на рисунок в учебнике. Какие бывают корни?

- Найдите в тексте, как называются такие корни?

- Длина корня дуба достигает 15 метров. Можете ли вы предствить 15 метров?

Отмерим 15 метров в коридоре или в спортивном зале.

Работа в тетради.

- Нарисуйте различные виды корней.

Наблюдение. Проверьте, не выросли ли у фасоли корни. Какой корень у фасоли? Можно ли выделить главный корень? Запишите свои наблюдения в рабочей тетради.

IV. Закрепление знаний.

- Зачем растениям корни?

- Какие бывают корни?

V. Рефлексия.

- Какое открытие сегодня вы сделали на уроке?

- Кто из ребят помог вам лично, всему классу, группе сделать открытие?

- Чему каждый из вас сегодня научился?

- Что хотел бы узнать?

- О чем вы могли бы рассказать своим родителям дома после нашего урока?

VI. Информация о домашнем задании.

УРОК 18

Тема урока: Стебель.

Цели урока: формирование знаний о роли стебля в жизни растения, видах стеблей.

Планируемые результаты:

предметные: знать, что такое стебель, его роль в жизни растений, виды стеблей;

личностные: бережно относиться к природе;

системно - деятельностные: применять умение работать с текстом, делать предположения.

Тип урока: изучение нового материала.

Виды работ: работа в паре, работа по учебнику и в тетради, эксперимент, наблюдение.

Материальное обеспечение урока:

для учителя: 3 литровые пластиковые бутылки, 3 белые гвоздики, пищевая краска (3 разных цвета), вода, ножницы; для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.

Межпредметные связи: чтение.

Проблемный вопрос: Зачем растениям стебли?

Ход урока

I. Организация начала урока. Психологический настрой.

ІІ. Постановка цели и задач урока.

- Мы постараемся ответить на вопросы: Зачем растениям стебли? Какие бывают стебли? (Вопросы написаны на доске.)

III. Изучение нового материала.

Работа в паре. Работа по учебнику (до описания эксперимента).

- Разделите основные вопросы урока между собой.

- Найдите в тексте ответы на свои вопросы.

- Расскажите друг другу о том, что вы узнали.

Наблюдение. Работа в тетради.

- Какой стебель у фасоли? Можно ли его назвать стволом? Почему?

- Запишите или зарисуйте свои наблюдения в рабочей тетради.

Эксперимент.

- Для того, чтобы доказать, что питательные вещества поступают от корня к другим частям растения по стеблю, проведем эксперимент.

- Внимательно прочитайте инструкции.

- Что нужно для проведения эксперимента?

- Как нужно проводить эксперимент?

- Как вы думаете, что произойдет?

IV. Закрепление знаний.

- Рассмотрите растения, которые есть у вас в школе. Найдите и опишите их стебли.

- Почему растениям нужны стебли?

V. Рефлексия.

• Мне понравилось на уроке...

• Мне было интересно...

• У меня есть вопрос...

VI. Информация о домашнем задании.

УРОК 19

Дата:

Тема урока: Листья.

Цели урока: формирование знаний о роли листьев в жизни растений и других живых организмов.

Тип урока: изучение нового материала.

Виды работ: работа в парах, работа по учебнику и в тетради, наблюдение.

Материальное обеспечение урока:

для учителя: листья различных растений; для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.

Межпредметные связи: рисование, математика..

Проблемный вопрос: Зачем растениям листья?

Ход урока

I. Организация начала урока. Психологический настрой.

Рыжий Егорка

Упал в озерко.

Сам не утонул

И воды не всколыхнул.

С ветки в речку упадет

И не тонет, а плывет.

(Лист )

ІІ. Постановка цели и задач урока.

III. Изучение нового материала.

Работа в парах (в школьном дворе, затем в классе).

Работа в тетради.

- Давайте выйдем во двор, рассмотрим и соберем листья различных растений.

— Рассмотрите листья и заполните таблицу в рабочей тетради. (Какой формы листья? Какого они цвета? Какого размера? Чем они похожи и чем отличаются?)

- Зарисуйте в тетради лист фасоли (наблюдение).

Проблемный вопрос: Зачем растениям листья?

Работа по учебнику.

— Прочитайте текст и найдите ответ на вопрос.

Летом вырастают,

А осенью опадают.

( Листья )

Рассказ учителя. Почему листья желтеют и опадают?

Весной деревья покрываются зелеными листьями, становятся пышными, красивыми. Приятно отдыхать под кроной деревьев в жаркую погоду. Почему листья имеют зеленый цвет?

Под действием солнечных лучей в листьях вырабатывается вещество - хлорофилл. Он придает листьям зеленый цвет. И пока солнечного света и тепла достаточно, растения стоят зеленые.

Наступает осень, солнце все чаще закрывает тучи. Солнечные лучи уже не дают столько тепла и света растениям, сколько они получали летом. Листья прекращают вырабатывать хлорофилл. Они начинают желтеть. На некоторых растениях они краснеют. Чем глубже осень, тем меньше солнечного света и тепла, тем больше на растениях желтых листьев. Почва остывает, корни растений меньше впитывают влаги, замедляется питание растений, и листья опадают. Поздней осенью деревья и кустарники стоят голые.

Травянистые растения тоже желтеют и засыхают. Опавшие листья, веточки, засохшие травы гниют и превращаются в перегной, который позже станет питанием для растений. Весной деревья и кустарники вновь покроются зелеными листьями и будут радовать нас красотой и прохладой.

IV. Закрепление знаний. Игра «Попкорн».

Дети быстро встают со своих мест и по очереди отвечают на вопрос.

— Что вы узнали о листьях?

V. Рефлексия.

— Какое открытие сегодня вы сделали на уроке?

— Кто из ребят помог вам лично, всему классу, группе сделать открытие?

— Чему каждый из вас сегодня научился?

— О чем вы могли бы рассказать своим родителям дома после нашего урока?

VI. Информация о домашнем задании.

УРОК 20

Тема урока: Цветы и плоды.

Цели урока: формирование знаний о роли цветов и плодов и их разновидностях.

Тип урока: изучение нового материала.

Виды работ: работа в группах, работа по учебнику и в тетради, кроссворд.

Межпредметные связи: математика.

Проблемный вопрос: Для чего нужны цветы и плоды?

Ход урока

Организация начала урока. Психологический настрой.

Постановка цели и задач урока.

Класс делится на 2 или 4 группы и отгадывает кроссворды. (Учитель сам составляет кроссворды на темы «Цветы», «Плоды».)

— Отгадайте кроссворды и догадайтесь, о чем мы будем сегодня говорить.

III. Изучение нового материала.

Проблемный вопрос: Для чего нужны цветы и плоды? Беседа с опорой на знания.

— Какие цветы вы знаете?

— Назовите свои любимые цветы. Почему они вам нравятся?

— Какие овощи, фрукты или злаки вы любите?

Работа по учебнику.

— Прочитайте первые два параграфа в учебнике и ответьте на вопрос «Для чего нужны цветы и плоды?»

Работа в группах. Каждой группе раздаются карточки с изображением различных плодов.

— Разделите плоды на группы. Объясните свой выбор.

Работа по учебнику.

— Найдите в тексте, на какие группы делятся плоды.

Загадки

Белые горошки на зеленой ножке.

( Ландыш )

Стоит в саду кудряшка - белая рубашка.

Сердечко золотое, что это такое?

(Ромашка )

В красный шелк я одеваю степи и даю название конфете.

(Мак)

Заставит плакать всех вокруг, Хоть он и не драчун, a ... (лук)

За кудрявый хохолок лису из норки поволок.

На ощупь - очень гладкая, на вкус - как сахар сладкая.

( Морковь )

К нам приехали с бахчи полосатые мячи.

(Арбузы )

IV. Закрепление знаний.

- Что вы узнали о цветах и плодах? Хлопните в ладошки, если утверждение верное, а если неверное - топните.

Примеры: 1) Цветы - это подземная часть растений. 2) Цветы и плоды бывают разными. 3) Сначала распускается цветок, потом созревает плод. 4) Сначала созревает плод, потом распускается цветок. 5) Плоды бывают мокрыми и сухими. 6) Плоды бывают сочными и сухими.

V. Рефлексия.

• Мне понравилось на уроке...

• Мне было интересно...

• У меня есть вопрос...

VI. Информация о домашнем задании.

УРОК 24

Тема урока: Растениеводство.

Цели урока: формирование понятия о растениеводстве. Планируемые результаты:

предметные: знать и различать культурные растения;

личностные: бережно относиться к продуктам растениеводства, ценить труд специалистов по растениеводству;

системно - деятельностные: обобщать полученные знания, проводить анализ.

Тип урока: изучение нового материала.

Виды работ: вопрос-ответ, анализ-обобщение, обсуждение в группе, работа с учебником, тетрадью.

Материальное обеспечение урока:

для учителя: учебник, раздаточные листы, различные рисунки, видеопленка;

для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.

Межпредметные связи: литература, математика, рисование, казахский язык.

Проблемный вопрос: Что такое растениеводство?

Ход урока

I. Организация начала урока. Психологический настрой.

ІІ. Постановка цели.

Учитель определяет тему нового урока, загадывая ученикам загадку.

В поле родился,

К обеду пригодился.

(Хлеб)

III. Изучение нового материала.

Дидактическая игра «Интервью».

Условия игры. Учитель: Я - журналист, а вы - народ. Вы будете отвечать на мои вопросы.

- Что нужно для того, чтобы испечь пышный и душистый хлеб? (Мука)

- Из чего делают муку? (Пшеница, кукуруза)

- Для того, чтобы сделать много муки, откуда берут пшеницу, кто знает? (Выращивают на поле.)

- Что делают, чтобы вырастить пшеницу? (Пашут земли, сеют зерна, поливают, ухаживают, пропалывают, протравливают.)

Учитель: Растения, которые выращивают люди, называются культурными растениями.

Показывает документальный фильм о культурных растениях и труде растениводов.

Работа с учебником.

Прочитать текст по стратегии «ЖИГСО 2». На листе эксперта начерчена таблица. Ученики во время урока заполняют таблицу.

| Название растения | К какой группе растений относится? (Дерево, кустарник) | Где растет? (В поле, в огороде, в саду) | Кто выращивает? (Специалист) | Как ухаживают за растением? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1-я группа. Зерновые культуры: пшеница, овес, просо. 2-я группа. Зерновые культуры: рис, кукуруза. 3-я группа. Фрукты. 4-я группа. Овощи. Название растения.

К какой группе растений относится? (Дерево, кустарник) Где растет? (В поле, в огороде, в саду.) Кто выращивает? (Специалист) Как ухаживают за растением?

Члены группы «семья» знакомят свою группу с результатами обсуждения по листу эксперта. После обсуждения две-три группы делают выводы, формируется понятие о новой теме.

Актуальный вопрос, разрешение ситуации.

На следующем этапе урока учитель поднимает актуальный вопрос:

- Вы — специалисты растениеводства. В этом году вы получили хороший урожай (яблоки, груши). Какие предложения вы сделали бы, чтобы сохранить и использовать эти продукты?

- Какой завод, фабрику вы бы построили? Ответ ученика может быть следующим.

- Чтобы сохранить продукты, я бы открыл мини-завод по переработке продуктов. Выкопал бы в земле погреб для хранения фруктов и овощей.

IV. Закрепление.

1. Из каких растений получают муку?

2. Из каких растений изготавливаются крупы?

3. Какие условия нужны для выращивания риса?

4. Какие растения растут в садах?

V. Рефлексия.

- Какое открытие сегодня вы сделали на уроке?

- Кто из ребят помог вам лично, всему классу, группе сделать открытие?

- Чему каждый из вас сегодня научился?

- О чем вы могли бы рассказать своим родителям дома после нашего урока?

Оценка.

Оценить по результатам оценочных листов.

VI. Информация о домашнем задании.

Прочитать текст в учебнике. Выполнить задание в тетради. Узнай, какие овощи выращиваются там, где ты живешь. Определи, куда направляются продукты.

УРОК 25

Тема урока: Животные. Разнообразие мира животных.

Цели урока: формирование представления о том, что относится к животным, представления о разнообразии мира животных.

Планируемые результаты:

предметные: знать разнообразие мира животных;

личностные: бережно относиться к животному миру;

системно - деятельностные: находить верные утверждения, обосновывать; обобщать, систематизировать и расширять представления о разнообразии мира животных.

Тип урока: комбинированный.

Виды работ: стратегия «Мозговой штурм», групповая работа, работа по учебнику, работа в тетради, игровой момент.

Материальное обеспечение урока:

для учителя: разрезанные картинки с животными (для определения группы животных), картинки волка и стрекозы; для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.

Межпредметные связи: русский язык.

Проблемный вопрос: Чем похожи волк и стрекоза?

Ход урока

I. Организация начала урока. Психологический настрой.

II. Постановка цели и задач урока.

Стратегия «Мозговой штурм».

• Когда вы слышите слово «животные», кого вы себе представляете? (Учитель записывает все слова, которые перечисляют дети.)

• Мы начинаем изучать новую тему «Животные».

III. Изучение нового материала. Работа в «Группах животных».

Класс делится на 6 групп (млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся). Каждая группа получает разрезанную картинку представителя группы животных.

• Соберите картинку и определите, о ком предстоит написать вашей группе.

• Вспомните и напишите признаки каждой группы. Запишите названия животных из вашей группы.

• Расскажите одноклассникам о представителях и признаках группы.

Проблемный вопрос. Чем похожи волк и стрекоза? (Эти животные - хищники, потому что охотятся на других животных.)

Работа с учителем. Составление схемы.

(Схема заполняется в процессе беседы, дополняется после чтения текста в учебнике.)

- Как можно назвать животных, которые едят траву? (Травоядные) Назовите таких животных.

- А как можно назвать животных, которые питаются и растениями, и животными? (Всеядные) Назовите таких животных.

Работа по учебнику.

- Прочитайте текст и добавьте названия животных в схему. Обсуждение.

IV. Закрепление знаний. Работа в тетради.

Попробуйте составить меню для мышки, оленя и лисы.

Игра «Верные и неверные утверждения». (Можно использовать сигнальные карточки: красные -«нет», зеленые -«да», желтые - «не знаю».)

• Необычное животное. Морда у него вздутая и горбатая, тело стройное, ноги тонкие и сильные - это сайгак. (Да)

• Живет в степных и горных местах. Выйдет из своей норы, встанет на задние лапки и осматривается вокруг -это волк. (Нет)

• Всеядные животные едят все травы, поэтому так называются. (Нет)

V. Рефлексия.

- Какое открытие сегодня вы сделали на уроке?

- Кто из ребят помог вам лично, всему классу, группе сделать открытие?

- Чему каждый из вас сегодня научился?

- О чем вы могли бы рассказать своим родителям дома после нашего урока?

VI. Информация о домашнем задании.

- Выполните задание №1 в тетради.

- Найдите интересную информацию о животных. (Можно оформить в классе плакат «Для самых любознательных».)

УРОК 26

Дата:

Тема урока: Животноводство. ОБЖ.

Цели урока: формирование понятия о животноводстве, разъяснение значимости животноводства в жизни человека.

Тип урока: знакомство с новым понятием.

Виды работ: вопрос-ответ, анализ-обобщение, обсуждение в группе, работа с учебником, тетрадью.

Межпредметные связи: литература, математика, рисование, казахский язык.

Ход урока

I. Организация начала урока. Психологический настрой.

II. Знакомство с темой и целью нового урока.

Дидактическая игра «Найди лишнее». Учитель раздает ученикам 4 конверта.

1. Кролик, корова, лиса, волк. (Корова)

2. Ласточка, ворона, баран, соловей. (Баран)

3. Тюльпан, верблюд, роза. (Верблюд)

4. Яблоко, урюк, груша, лошадь. (Лошадь)

- Почему вы считаете эти слова лишними?

- Каким одним словом можно их назвать? (Животные)

- В таком случае, сегодня мы будет изучать вопрос о животноводстве.

III. Изучение нового материала.

Можно применить стратегию «Чтение в паре».

• Чтение текста в паре и обсуждение между собой.

• Отметить нужные места.

• Ответить на вопросы.

• Работа с диаграммами. Работа с тетрадью.

Завершите предложения. Взаимопроверка. Игра «Кто какие звуки издает». Учитель называет животных, а ученики озвучивают.

Корова: му-му-му. Баран, коза: бе-бе-бе.

Лошадь: и-и-и.

IV. Закрепление знаний.

Дебаты.

1. Для чего выращивают животных?

2. Какая связь между промышленностью и животноводством?

3. Если поголовье скота в животноводстве сократится, какие изменения нас ждут?

Стратегия «Свободное плавание». Ученики составляют краткий рассказ о животноводстве. Обсуждают в паре, затем самостоятельно записывают в тетради.

1. Что дают нам животные?

2. Кто работает в сфере животноводства?

3. Как ухаживают за животными?

V. Рефлексия.

- Сегодня вы работали в группе и в паре.

- Как помогает вам учиться такой вид работы?

- Какие сложности возникают, когда вы работаете в группе или паре?

- Как с ними можно справиться?

- О чем вы могли бы рассказать своим родителям дома после нашего урока?

VI. Оценка.

Оценить по результатам работы в группе и паре.

VII. Информация о домашнем задании. Прочитать текст в учебнике. Выучить стихотворение или пословицу про домашних животных.

УРОК 27

Тема урока: Условия, необходимые для жизни животных.

Цели урока: формирование понятий об условиях, необходимых для жизни животных.

Материальное обеспечение урока:

для учителя: демонстрационный материал «Разнообразие животных», карточки для игры «Мне холодно»; для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.

Межпредметные связи: русский язык.

Проблемный вопрос: Всем животным нужен свет?

Ход урока

I. Организация начала урока. Психологический настрой.

ІІ. Постановка цели и задач урока.

Работа по плакату «Разнообразие животных».

- Внимательно посмотрите на плакат и посчитайте всех животных, которых увидите. К какой группе животных относится каждое из них?

На плакате много растений. Вспомните условия, которые необходимы для жизни растений.

- А какие условия нужны для жизни животных? Об этом и будет наш урок.

III. Изучение нового материала. Работа по учебнику.

- Прочитайте два абзаца и докажите, что животным нужен воздух.

1-е условие. Воздух.

- Вспомните, где есть воздух?

- Какую пользу приносят дождевые черви?

- Чем дышат рыбы? 2-е условие. Вода.

- Зачем животным нужна вода?

- Как верблюд обходится без воды?

- Прочитайте о жителях пустыни. Как они приспособились обходиться без воды?

3-е условие. Свет.

- Докажите, что свет нужен животным. Можно ли сказать, что кроту свет совсем не нужен? (Если дети не ответят, можно дать задание на дом.)

4-е условие. Тепло.

- Почему с приходом осени меняется жизнь животных?

Работа с учителем. Составление схемы.

IV. Закрепление знаний. Игра «Мне холодно».

- Как приспосабливаются животные к холоду? Соедините животное и его домик.

| Лягушка | Дупло |

| Мышь | Берлога |

| Медведь | Ил |

| Муха | Щель |

| Белка | Норка |

(Ил - лягушка; мышь- норка; медведь - берлога; муха -щель; белка - дупло.) Работа в тетради.

- Выберите одно из условий для жизни животных и докажите, что без него животные не смогут прожить.

V. Рефлексия.

VI. Информация о домашнем задании.

УРОК 28

Дата:

Тема урока: Как питаются животные.

Цели урока: формирование знаний о связи всех живых организмов в пищевой цепи.

Планируемые результаты:

предметные: знать, как питаются животные, связь живых организмов в пищевой цепи;

личностные: бережно относиться к животному миру;

системно - деятельностные: уметь обобщать и делать выводы; работать в паре.

Тип урока: изучение нового материала.

Виды работ: «Блицопрос», беседа, работа в паре.

Материальное обеспечение урока:

для учителя: демонстрационный материал «Пищевая цепь»; для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.

Межпредметные связи: математика.

Проблемный вопрос: Что случится, если волк и лиса не будут есть зайцев?

Ход урока

I. Организация начала урока. Психологический настрой.

ІІ. Постановка цели и задач урока.

«Блицопрос».

1. Как называются животные, которые живут рядом с человеком и за которыми человек ухаживает? (Домашние)

2. Как называются животные, за которыми человек не ухаживает? (Дикие)

3. Чем питаются животные? (Травой, другими животными, травой и другими животными.)

4. Как называются животные, которые едят только растения? (Травоядные)

5. Как называются животные, которые едят других животных? (Хищники)

6. Почему в наших горах и степях не могут жить слон и белый медведь?

Проблемный вопрос. Что случится, если волк и лиса не будут есть зайцев?

- Мы на уроке будем говорить о том, как питаются животные. В природе все взаимосвязано и ярким примером этой связи являются пищевые цепи.

III. Изучение нового материала.

Беседа с опорой на демонстрационный материал «Пищевая цепь».

- Чем питается цапля? (Рыбой)

- Рыба питается... (жуками).

- Что едят жуки? (Траву)

- Что произойдет, если нарушится цепь?

Работа по учебнику.

- Прочитайте первый абзац. Что такое пищевая цепь? Работа в паре.

- Обсудите пищевую цепь. Попробуйте убрать одно звено из цепи, докажите, что все взаимосвязано.

Самостоятельная работа с текстом, записи в тетради.

- Прочитайте внимательно текст. При повторном чтении, заполните таблицу. Проверьте в парах.

IV. Закрепление знаний.

- Назовите числа, которые встретились в тексте.

- Обсуждение проблемного вопроса. (Все в природе взаимосвязано. Если станет много зайцев, то они съедят кору деревьев, траву. Больные зайцы будут распространять болезни. Может нарушиться природное равновесие.)

V. Рефлексия.

- Что нового вы узнали сегодня на уроке?

- Пригодятся ли вам полученные знания в жизни?

VI. Информация о домашнем задании.

УРОК 29

Дата:

Тема урока: Как животные приспособились в природе.

Цели урока: формирование знаний о различных способах приспособления животных к окружающей среде.

Межпредметные связи: изобразительное искусство..

Проблемный вопрос: Что лучше: спрятаться или напугать врагов?

Ход урока

I. Организация начала урока. Психологический настрой.

ІІ. Постановка цели и задач урока.

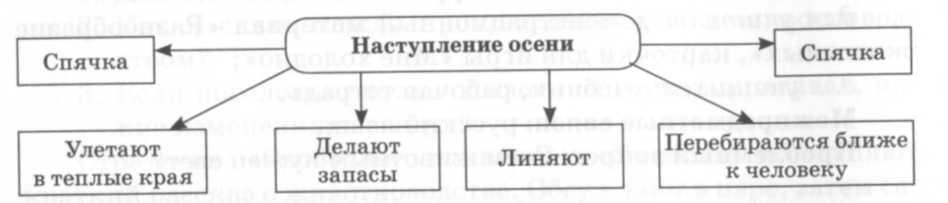

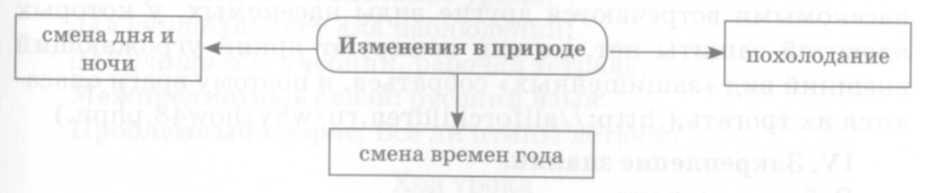

- Какие изменения происходят в природе? (Смена дня и ночи, времен года, похолодание.)

- На уроке мы будем говорить о том, как животные приспосабливаются к изменениям.

III. Изучение нового материала.

- Вспомните схему об изменениях в жизни животных с приходом осени.

Работа в паре.

- Рассмотрите рисунок и обсудите с одноклассником, как животные приспособились к добыванию пищи и защите от врагов.

- Прочитайте текст и заполните таблицу «Знаю - хочу узнать- узнал».

| Знаю | Хочу узнать | Узнал |

|

|

|

|

— Расскажите о том, что вы узнали.

Рассказ учителя.