И. С. Тургенев

Работа Беккаева Олега,

ученика 10 класса МКОУ СОШ №2

С. Дур-Дур Дигорского района РСО-А

Семья Ивана Сергеевича Тургенева происходила из древнего рода тульских дворян Тургеневых. В памятной книжке мать будущего писателя записала: « 1818 года 28 октября, в понедельник, родился сын Иван, ростом 12 вершков, в Орле, в своем доме, в 12 часов утра. Крестили 4-го числа ноября, Феодор Семенович Уваров с сестрою Федосьей Николаевной Тепловой ».

Тургенев в детстве

Отец Ивана Сергей Николаевич Тургенев (1793—1834) служил в то время в кавалергардском полку. Беспечный образ жизни красавца-кавалергарда расстроил его финансы, и для поправки своего положения он вступил в 1816 году в брак по расчёту с немолодой, непривлекательной, но весьма состоятельной Варварой Петровной Лутовиновой (1787—1850). В 1821 году в звании полковника кирасирского полка отец вышел в отставку. Иван был вторым сыном в семье. Мать будущего писателя, Варвара Петровна, происходила из богатой дворянской семьи.

В 1833 году в возрасте 15 лет Тургенев поступил на словесный факультет Московского университета. В то же время здесь обучались А. И. Герцен и В. Г. Белинский. Год спустя, после того как старший брат Ивана поступил в гвардейскую артиллерию, семья переехала в Санкт-Петербург, где Иван Тургенев перешёл в Петербургский университет на философский факультет. В университете его другом стал Т. Н. Грановский, будущий знаменитый учёный-историк западнической школы.

В 1836 году Тургенев окончил университет со степенью действительного студента. Мечтая о научной деятельности, в следующем году он выдержал выпускной экзамен и получил степень кандидата. В 1838 году отправился в Германию, где поселился в Берлине и всерьёз взялся за учёбу. В Берлинском университете посещал лекции по истории римской и греческой литературы, а дома занимался грамматикой древнегреческого и латинского языков. Знание древних языков позволило ему свободно читать античных классиков. Во время учёбы он подружился с русским литератором и мыслителем Н. В. Станкевичем, который оказал на него заметное влияние.

Учась на третьем курсе института, в 1834 году Тургенев пишет свою первую поэму под названием «Стено». А в 1838 году в печать выходят два его первых стихотворения: «Вечер» и «К Венере Медицейской». В 1841 году, вернувшись в Россию, занимался научной деятельностью, написал диссертацию и получил степень магистра филологии. Затем, когда тяга к науке остыла, Иван Сергеевич Тургенев служил чиновником в министерстве внутренних дел до 1844 года. Читайте также: Гоголь Николай Васильевич биография В 1843 году Тургенев знакомится с Белинским, у них завязываются дружеские отношения. Под влиянием Белинского создаются, печатаются новые стихотворения Тургенева, поэмы, повести, среди которых: «Параша», «Поп», «Бретёр» и «Три портрета».

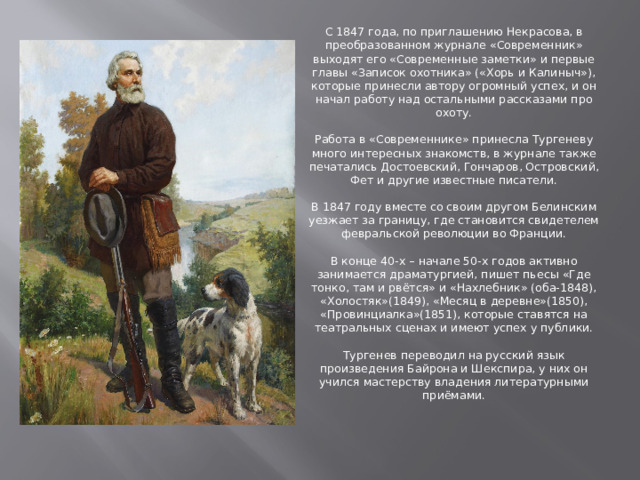

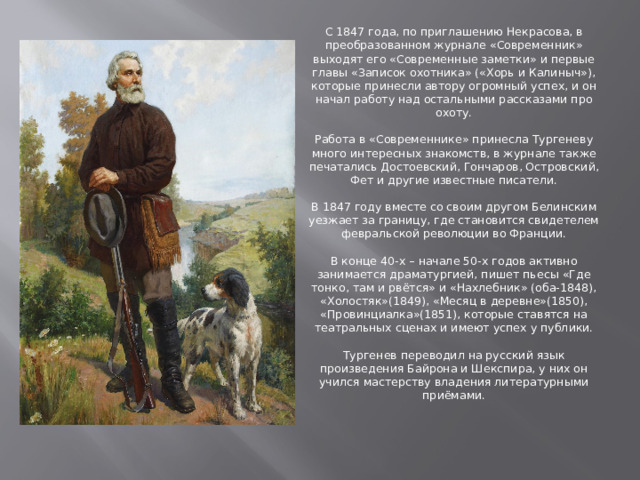

С 1847 года, по приглашению Некрасова, в преобразованном журнале «Современник» выходят его «Современные заметки» и первые главы «Записок охотника» («Хорь и Калиныч»), которые принесли автору огромный успех, и он начал работу над остальными рассказами про охоту. Работа в «Современнике» принесла Тургеневу много интересных знакомств, в журнале также печатались Достоевский, Гончаров, Островский, Фет и другие известные писатели. В 1847 году вместе со своим другом Белинским уезжает за границу, где становится свидетелем февральской революции во Франции. В конце 40-х – начале 50-х годов активно занимается драматургией, пишет пьесы «Где тонко, там и рвётся» и «Нахлебник» (оба-1848), «Холостяк»(1849), «Месяц в деревне»(1850), «Провинциалка»(1851), которые ставятся на театральных сценах и имеют успех у публики. Тургенев переводил на русский язык произведения Байрона и Шекспира, у них он учился мастерству владения литературными приёмами.

Тургенев среди коллег по журналу «Современник»

В августе 1852 года публикуется одна из самых главных книг Тургенева – «Записки охотника». После смерти Гоголя Тургенев написал некролог, за который Иван Сергеевич был отправлен на два года в ссылку в родное село. Существует мнение, что истинной причиной ссылки стали радикальные взгляды писателя, а также сочувственное отношение к крепостным крестьянам, которое он выражал в своем творчестве. Во время ссылки Тургенев пишет рассказ «Муму» (1852). Затем, после смерти Николая I, в печати появляются наиболее известные произведения Тургенева: «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), «Накануне» (1860) и «Отцы и дети» (1862). К другим известным произведениям писателя можно отнести: романы «Дым»(1867) и «Новь»(1877), повести и рассказы «Дневник лишнего человека» (1849), «Бежин луг» (1851), «Ася» (1858), «Вешние воды» (1872) и многие другие. Осенью 1855 года Тургенев познакомился с Львом Толстым, который вскоре опубликовал рассказ «Рубка леса» с посвящением И. С. Тургеневу.

С 1863 года уехал в Германию, где знакомится с выдающимися писателями Западной Европы, пропагандирует русскую литературу. Работает редактором и консультантом, сам занимается переводами с русского языка на немецкий и французский и наоборот. Он становится самым популярным и читаемым русским писателем в Европе. А в 1879 году получает звание почетного доктора Оксфордского университета. Именно благодаря стараниям Ивана Сергеевича Тургенева были переведены лучшие произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Толстого.

Дом Тургенева

Противостояние между « невообразимо мучительным недугом и невообразимо сильным организмом » (П. В. Анненков) завершилоясь 22 августа(3 сентября) 1883 г. в Буживале под Парижем. Иван Сергеевич Тургенев скончался от миксосаркомы (злокачественной опухоли костей позвоночника) [ , на 65-м году жизни. Врач С. П. Боткин свидетельствовал, что истинная причина смерти была выяснена лишь после вскрытия [ , во время которого учёными-физиологами был также взвешен его мозг. Как оказалось, среди тех, чей мозг был взвешен , Иван Сергеевич Тургенев обладал самым большим мозгом (2012 граммов, что почти на 600 граммов больше среднего веса).

Смерть Тургенева стала большим потрясением для его почитателей, выразившимся в весьма внушительных похоронах. Похоронам предшествовали траурные торжества в Париже, в которых приняли участие свыше четырёхсот человек. Среди них было не менее ста французов : Эдмон Абу, Жюль Симон , Эмиль Ожье, Эмиль Золя.