Критическое мышление – как ему научиться? Как развить навыки критического мышления на уроках литературного чтения?

Дидактические принципы технологии «Развитие критического мышления»

«Учитель должен думать о том, чтобы сначала сделать ученика пригодным для восприятия образования.

Учитель, прежде чем образовывать ученика своими наставлениями, сначала должен пробуждать в ученике стремление к образованию, делать ученика, по крайней мере, годным к образованию»

Я.А. Коменский

Изменения, произошедшие в нашем обществе, открыли новые возможности в педагогической деятельности.

Концепция модернизации российского образования предполагает переход от формальных знаний к формированию ключевых компетенций у каждого современного выпускника.

Новая концепция определяет и новое качество обучения:

- формирование практических навыков получения, анализа информации; способность к самообучению;

- самостоятельную работу и возможность самоорганизации учащихся.

Возникла необходимость внедрения новых педагогических технологий, позволяющих реализовать компетентностный подход в обучении различных предметов, в том числе и географии.

Педагогических технологий множество, к ним относится и технология критического мышления.

Формирование критического мышления в период расширения информационного пространства приобретает особую актуальность. Под критическим мышлением в обучающей деятельности понимают совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий уровень исследовательской культуры студента и преподавателя, а также “мышление оценочное, рефлексивное”, для которого знание является не конечной, а отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, которое базируется на личном опыте и проверенных фактах. (Загашев И.О., Заир-Бек С.И., 2003)

В основе технологии формирования критического мышления через чтение и письмо лежит теория осмысленного обучения Л.С. Выготского «…всякое размышление есть результат внутреннего спора, так, как если бы человек повторял по отношению к себе те формы и способы поведения, которые он применял раньше к другим.» (Выготский, 1984: 243), а также идеи Д. Дьюи, Ж. Пиаже и Л.С. Выготского о творческом сотрудничестве ученика и учителя, о необходимости развития в учениках аналитически-творческого подхода к любому материалу.

Технология «Развитие критического мышления» разработана Международной ассоциацией чтения университета Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма Смита. Авторы программы – Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит. Эта технология является системой стратегий и методических приемов, предназначенных для использования в различных предметных областях, видах и формах работы.

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информационному полю.

В педагогике – это мышление оценочное, рефлексивное, развивающееся путем наложения новой информации на жизненный личный опыт.

Критическое мышление

- это поиск здравого смысла (как рассудить объективно и поступить логично с учетом как своей точки зрения, так и других мнений) и умение отказаться от собственных предубеждений (Дж. Браус, Д. Вуд);

- это направленное мышление, оно отличается взвешенностью, логичностью и целенаправленностью его отличает использование таких навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желательного результата (Д.Халперн)

Технология РКТ позволяет добиваться таких образовательных результатов как

- умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний;

- умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим;

- умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений;

- умение решать проблемы;

- способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая мобильность);

- умение сотрудничать и работать в группе;

- способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми.

Исходя из этого критическое мышление может развивать следующие качества ученика:

1. готовность к планированию (кто ясно мыслит, тот ясно излагает);

2. гибкость (восприятие идей других);

3. настойчивость (достижение цели);

4. готовность исправлять свои ошибки (воспользоваться ошибкой для продолжения обучения);

5. осознание (отслеживание хода рассуждений);

6. поиск компромиссных решений (важно, чтобы принятые решения воспринимались другими людьми).

Принципиальными моментами для технологии РКМ являются:

- активность учащихся в образовательном процессе;

- организация групповой работы в классе;

- развитие навыков общения;

- учитель воспринимает все идеи учеников как одинаково ценные;

- мотивация учащихся на самообразование через освоение приёмов ТРКМ;

- соотнесение содержания учебного процесса с конкретными жизненными задачами, выявлением и решением проблем, с которыми дети сталкиваются в реальной жизни;

- использование графических приёмов организации материала. Они являются эффективными для формирования мышления. Модели, рисунки, схемы и т.п. отражают взаимоотношения между идеями, показывают ход мыслей. Процесс мышления, скрытый от глаз, становится наглядным, обретает видимое воплощение. Графическая организация материала может применяться на всех этапах учения как способ подготовки к исследованию, как способ направить это исследование в нужное русло, как способ организовать размышление над полученными знаниями.

Средства технологии позволяют работать с информацией в любой области знания, а это значит, что ознакомление с ней можно организовать на любом предметном материале.

Технология РКМ имеет две особенности (базируется на «двух китах»):

- структура урока, включающая три фазы: вызов, осмысление и рефлексию,

- содержание, в основе которого – эффективные приёмы и стратегии, направленные на формирование у учащихся критического мышления.

Как использовать технологию «Развитие критического мышления»

Технология «Чтение и письмо для развития критического мышления» – надпредметная, проникающая, она применима в любых программах и предметах

В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех этапов (стадий):

- вызов,

- осмысление,

- рефлексия.

Каждая фаза имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приемов.

Так, на этапе «Вызов» у учащихся активизируются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного материала (актуализация – мотивация – интерес).

На этапе «Осмысление» происходит встреча с новой информацией, ее систематизация. Это содержательная стадия, в ходе которой и происходит непосредственная направленная, осмысленная работа ученика с текстом. Процесс чтения всегда сопровождается действиями ученика. При этом понятие «текст» трактуется весьма широко: это и письменный текст, и речь преподавателя, и видеоматериал.

Этап «Рефлексия» - это стадия оценки и размышления. На этом этапе ученик формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей позиции в дискуссии. Именно здесь происходит активное переосмысление собственных представлений с учетом вновь приобретенных знаний.

При планировании урока, в котором предполагается развитие критического мышления учащихся, удобно пользоваться своеобразной технологической картой.

Карта урока с применением технологии «Развитие критического мышления»

Образовательная технология развития критического мышления.

Технологические этапы

I стадия

II стадия

Вызов:

Осмысление содержания:

III стадия

Рефлексия:

- Актуализация имеющихся знаний;

- пробуждение интереса к получению новой информации;

- постановка учеником собственных целей обучения.

- Получение новой информации;

- корректировка учеником поставленных целей обучения.

- Размышление, рождение нового знания;

- постановка учеником новых целей обучения.

Стадия

(фаза)

Деятельность учителя

Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается,

Деятельность учащихся

(evocation)

Направлена на вызов у учащихся уже имеющихся знаний по изучаемому вопросу, активизацию их деятельности, мотивацию к дальнейшей работе

Возможные приемы

обсуждается. Работа ведется индивидуально, в парах или группах

Ученик «вспоминает», что ему известно по изучаемому вопросу (делает предположения), систематизирует информацию до изучения нового материала, задает вопросы, на которые хочет получить ответы

и методы

Составление списка «известной информации»:рассказ-предположение по ключевым словам; систематизация материала(графическая): кластеры, таблицы; верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и т. д.

Стадия

(фаза)

Деятельность учителя

II. Осмысление содержания

На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственный контакт новой информацией (текст, фильм, лекция, материал параграфа).

(realization of meaning)

Направлена на сохранение интереса к теме при непосредственной работе с новой информацией, постепенное продвижение от знания «старого» к «новому»

Деятельность учащихся

Работа ведется индивидуально или в парах

Возможные

Ученик читает (слушает) текст, используя предложенные учителем активные методы чтения, делает пометки на полях или ведет записи по мере осмысления новой информации

приемы и методы

Методы активного чтения: маркировка с использованием значков «V»,«+», «-», «?» (по мере чтения их ставят на полях справа); ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов; поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы

Стадия

(фаза)

Деятельность учителя

III. Рефлексия (reflection)

Деятельность учащихся

Учителю следует: вернуть учащихся к первоначальным записям-предположениям; внести изменения, дополнения; дать творческие, исследовательские или практические задания на основе изученной информации

На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, интерпретация изученной информации. Работа, ведется индивидуально, в парах или группах

Возможные

Учащиеся соотносят «новую» информацию со «старой», используя знания, полученные на стадии осмысления содержания

приемы и методы

Заполнение кластеров, таблиц. Установление причинно-следственных связей между блоками информации. Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. Ответы на поставленные вопросы. Организация устных и письменных круглых столов. Организация различных видов дискуссий. Написание творческих работ. Исследования по отдельным вопросам темы и т. д.

Задачи Стадии вызова:

- предоставить возможность учащемуся проанализировать то, что он уже знает об изучаемой теме, это создаст дополнительный стимул для формулировки им собственных целей – мотивов;

- активация учеников;

- систематизация всей информации, полученной в результате свободных высказываний учащихся;

- стимулировать учащихся к воспоминанию того, что они уже знают по изучаемой теме, способствовать бесконфликтному обмену мнениями в группах, фиксации и систематизации информации, полученной от школьников.

Необходимые для педагога условия способствующие развитию у школьников критического мышления. Ч. Темпл, К. Мередит и Дж. Стил.

- Важно предоставлять время и возможность для приобретения опыта критического мышления,

- необходимо давать учащимся возможность размышлять,

- важно принимать различные мнения и идеи,

- целесообразно способствовать активности учащихся в учебном процессе,

- необходимо убедить учащихся в том, что они не рискуют быть высмеянными,

- важно выражать веру в то, что каждый учащийся способен на критические суждения,

- необходимо ценить проявления критического мышления.

Учащиеся при этом должны:

- развивать в себе уверенность и понимание ценности своих мнений и идей;

- активно участвовать в учебном процессе;

- с уважением выслушивать различные мнения;

- быть готовыми как формулировать свои суждения, так и воздерживаться от них.

Задачи Стадии осмысления содержания:

- отслеживание восприятия учеником изучаемого материала;

- поддерживать активность учащихся, их интерес и инерцию движения, созданную во время фазы вызова;

- принцип работы в процессе реализации стадии осмысления содержания.

Итак, на фазе осмысления содержания учащиеся:

- осуществляют контакт с новой информацией;

- пытаются сопоставить эту информацию с уже имеющимися знаниями и опытом;

- акцентируют свое внимание на поиск ответов на возникшие ранее вопросы и затруднения;

- обращают внимание на неясности, пытаясь поставить новые вопросы;

- стремятся отследить сам процесс знакомства с новой информацией, обратить внимание на то, что именно их привлекает, какие аспекты менее интересны и почему;

- готовятся к анализу и обсуждению услышанного или прочитанного.

Учитель на данном этапе:

- может быть непосредственным источником новой информации. В этом случае его задача состоит в ее ясном и привлекательном изложении;

- отслеживает степень активности работы, внимательности при чтении, если школьники работают с текстом;

- предлагает для организации работы с текстом различные приемы для вдумчивого чтения и размышления о прочитанном.

Задачи на Стадии рефлексии:

Рефлексивное мышление означает фокусирование вашего внимания. Оно означает тщательное взвешивание, оценку и выбор. В процессе рефлексии та информация, которая была новой, становится присвоенной, превращается в собственное знание. Анализируя функции двух первых стадий технологии развития критического мышления, можно сделать вывод о том, что, по сути, рефлексивный анализ и оценка пронизывают все этапы работы.

Вместе с тем рефлексия на стадиях вызова и осмысления содержания имеет другие формы и функции. На третьей же стадии процесса рефлексия становится основной целью деятельности и школьников, и учителя.

Рефлексивный анализ направлен на прояснение смысла нового материала, построение дальнейшего маршрута обучения (это понятно, это непонятно, об этом необходимо узнать еще, по этому поводу лучше было бы задать вопрос и т. д.).

Функции трех стадий технологии развития критического мышления

Стадия

Вызов

Функция

Осмысление содержания

Мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, стимулирование интереса к теме). Информационная (вызов «на поверхность» имеющихся знаний по теме).

Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями)

Информационная (получение новой информации по теме).

Рефлексия

Систематизационная (классификация полученной информации по категориям знания). Мотивационная (сохранение интереса к изучаемой теме)

Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации).

Информационная (приобретение нового знания). Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению информационного поля).

Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка собственной позиции, оценка процесса)

Приемы технологии

«Развитие критического мышления»

Приемы стадии «Вызов»

- «Мозговой штурм»

- Прогнозирование

- Альтернативный тест (правильные или неправильные высказывания)

- Формулировка вопросов, ответы на которые нужно найти в тексте

- Корзина идей

- Кластер

- Таблица «З–Х–У»

Формы контроля и оценки на стадии вызова:

- Похвала, поддержка учителя (выход на понятия: усвоил - не усвоил, знаю - не знаю);

- Самооценка ученика;

- Взаимоконтроль;

- Индивидуальное оценивание.

ВАЖНО: Оценивается работа, а не ученик.

На данном этапе важно правило: Любое мнение учащегося ценно.

Приемы стадии «Осмысление (реализация)»

- Чтение текста с маркировкой по методу insert;

- Выделение ключевых слов подчёркиванием;

- Таблица «З–Х–У»

Приемы стадии «Рефлексия»

- Творческая работа – синквейн

- Возвращение к ключевым словам, верным и неверным утверждениям

- Ведение дневника

- Письмо другу

- Достраивание кластера из ключевых слов

- Перепутанные логические цепи

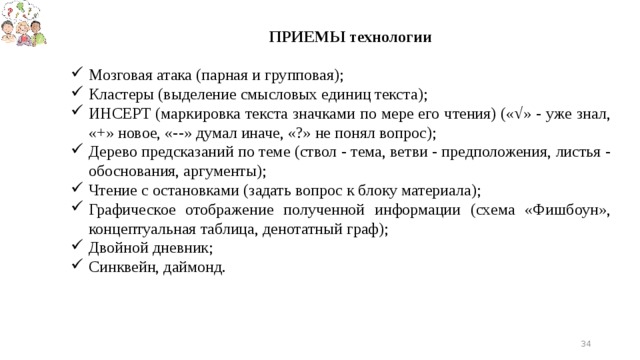

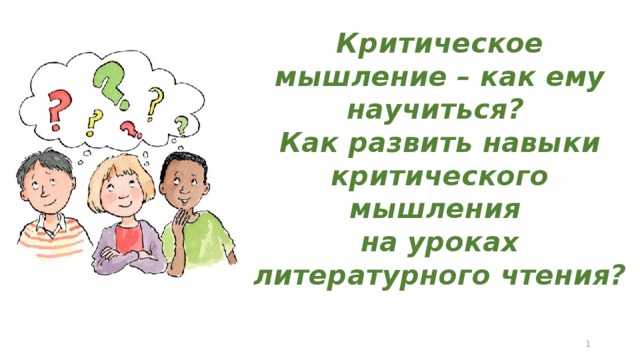

ПРИЕМЫ технологии

- Мозговая атака (парная и групповая);

- Кластеры (выделение смысловых единиц текста);

- ИНСЕРТ (маркировка текста значками по мере его чтения) («√» - уже знал, «+» новое, «--» думал иначе, «?» не понял вопрос);

- Дерево предсказаний по теме (ствол - тема, ветви - предположения, листья - обоснования, аргументы);

- Чтение с остановками (задать вопрос к блоку материала);

- Графическое отображение полученной информации (схема «Фишбоун», концептуальная таблица, денотатный граф);

- Двойной дневник;

- Синквейн, даймонд.

Ромашка Блума

Простые вопросы (фактические вопросы) – требуют знания фактического материала т ориентированы на работу памяти

Уточняющие вопросы – «насколько я понял….», «правильно ли я Вас поняла, что…»

Интерпретирующие вопросы (объясняющие) – побуждая учеников к интерпретации, мы учим их навыкам осознания причин тех или иных поступков или мнений (почему?)

Оценочные вопросы (сравнение) – необходимо использовать, когда вы слышите, что кто-либо из учеников выражает соседу по парте свое недовольство или удовольствие от произошедшего на уроке

Творческие вопросы (прогноз) – «Как вы думаете, что произойдет дальше…?»

Практические вопросы – «Как мы можем…?» «Как поступили бы вы…?»

Технология РКМЧП основана на классификации вопросов, которые, в свою очередь, базируются на созданной Бенджамином Блумом таксономии учебных целей по уровням познавательной деятельности. Американский педагог выделяет 6 уровней познания: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. В соответствии с ними можно составить 7 видов вопросов, которые в ходе чтения может задавать педагог.

1. Вопросы на знание фактов текста. Отвечая на подобные вопросы, ученик должен буквально воспроизвести информацию, полученную из текста. С их помощью учитель проводит мониторинг понимания прочитанного. Чаще всего эти вопросы касаются имён героев, места и времени действия. Однако нужно учитывать, что эти вопросы не влияют на развитие мыслительных способностей школьников, поэтому необходимо свести их использование к минимуму.

2. Вопросы на восприятие предполагают переосмысление информации в иных формах. Учитель может предложить детям нарисовать увиденную ими благодаря художественному слову картину, описать её своими словами. Такие вопросы, по сравнению с вопросами первого вида, являются более творческими, однако они предполагают всё-таки больше воспроизведение, нежели развитие.

3. Вопросы на интерпретацию позволяют раскрыть связь между идеями, фактами и ценностями. Задавая такой вопрос, учитель конструирует его с помощью слова «почему» и просит ответить, используя информацию из текста.

4. Вопросы на применение дают возможность решать проблемы. Их можно назвать творческими, так как они предполагают некое проектирование, прогнозирование дальнейшей ситуации с опорой на текст. Именно такие вопросы поддерживают интерес к чтению, поэтому чаще всего учитель задаёт их для реализации стадии вызова перед чтением очередного фрагмента.

Все названные типы вопросов расположены в порядке возрастания их мотивационной и развивающей функций, следовательно, интерпретационные и творческие вопросы – это вопросы более высокого уровня, чем фактологические или вопросы на перевод. Но всё-таки более всего влияют на развитие мышления вопросы следующих трёх типов.

5. Вопросы на анализ подразумевают более детальное рассмотрение частностей в общем понимании изображённой ситуации, особенностей поступков героев, мотивов их поведения.

6. Вопросы на синтез предполагают создание новых сценариев с привлечением собственного опыта. Они близки к вопросам на применение, но являются более широкими.

7. Вопросы на оценивание – это вопросы самого высокого уровня. Отвечая на них, ученик высказывает суждения о хорошем и плохом в соответствии с собственной системой ценностей и переводит ситуацию текста в личную систему взглядов.

Последние три уровня вопросов имеют одну общую черту: при ответе на них ученик должен использовать не только текстовую информацию, а привлекать весь свой опыт, высказывать собственные суждения. Это, безусловно, способствует формированию собственной точки зрения, позиции, несёт огромную воспитательную нагрузку.

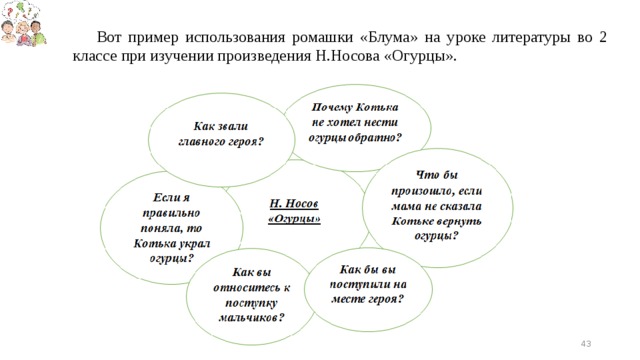

Рассмотрим несколько примеров приема «Ромашки Блума».

Вот пример использования ромашки «Блума» на уроке литературы в 3 классе при изучении произведения А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и золотой рыбке».

1. Простые вопросы. С кем из героев мы знакомимся в 1 части? Что мы узнаем об их жизни?

2. Уточняющий вопрос. Чем занимался старик со старухой, как проводил время?

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Почему рыбка не исполнила последнее желание?

4. Творческие вопросы. Проанализируйте сцены, которая передают настроение моря.

5. Оценочные вопросы. Как характеризует старуху последняя просьба?

6. Практические вопросы. Мог ли старик попытаться сгладить конфликт? Как для этого ему следовало поступить?

Вот пример использования ромашки «Блума» на уроке литературы в 3 классе при изучении басен И.А.Крылова.

– Что такое басня? (Басней называется стихотворное или прозаическое литературное произведение, которое носит поучительный сатирический характер)

– Чем является басня в литературе? (Литературный жанр)

– Какую структуру, строение имеет басня? (Повествование (притча) и мораль)

– В какой форме может быть написана басня? (В стихотворной и в прозе)

– Что такое мораль? (Нравоучительный вывод, в котором заключена идея басни)

– Где мораль может скрываться в басне? (В начале, в конце басни)

– Какие приёмы используют баснописцы? (Аллегорию, сатиру)

– Кто из известных вам баснописцев создавал басни в прозе, а кто в стихах? (Эзоп, И.А. Крылов)

– Какова польза басен? (В первую очередь, басни высмеивают людские пороки: ложь, безнравственность, лень, глупость, хвастовство, невежество. )

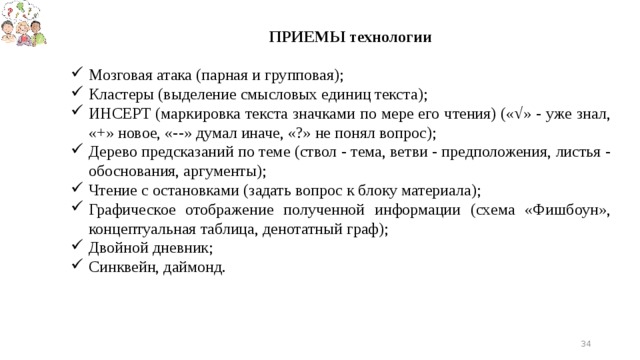

Вот пример использования ромашки «Блума» на уроке литературы во 2 классе при изучении произведения Н.Носова «Огурцы».

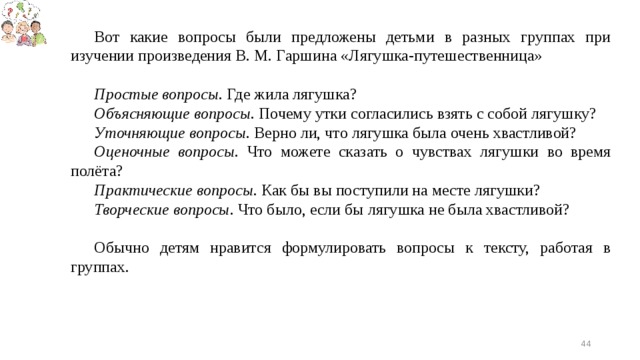

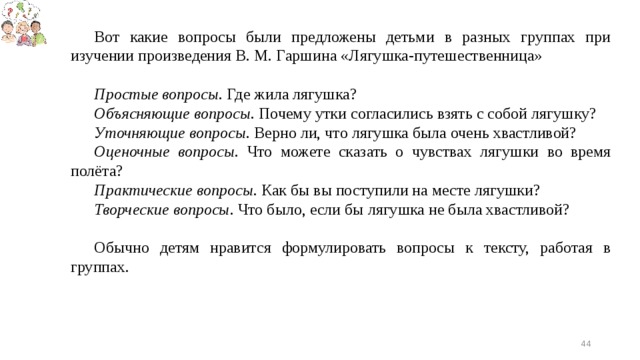

Вот какие вопросы были предложены детьми в разных группах при изучении произведения В. М. Гаршина «Лягушка-путешественница»

Простые вопросы. Где жила лягушка?

Объясняющие вопросы. Почему утки согласились взять с собой лягушку?

Уточняющие вопросы. Верно ли, что лягушка была очень хвастливой?

Оценочные вопросы. Что можете сказать о чувствах лягушки во время полёта?

Практические вопросы . Как бы вы поступили на месте лягушки?

Творческие вопросы. Что было, если бы лягушка не была хвастливой?

Обычно детям нравится формулировать вопросы к тексту, работая в группах.

Кластеры

Это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. Иногда такой способ называют «наглядным мозговым штурмом».

Последовательность действий проста и логична:

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или предложение, которое является «сердцем» идеи, темы.

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, подходящие для данной темы. (Модель «планеты и ее спутники»)

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи.

В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления, определяет информационное поле данной теме.

Кластеры

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила:

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и интуиции.

2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут.

3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее определенному плану.

Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. В дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», следует конкретизировать направления развития темы.

Виды кластеров

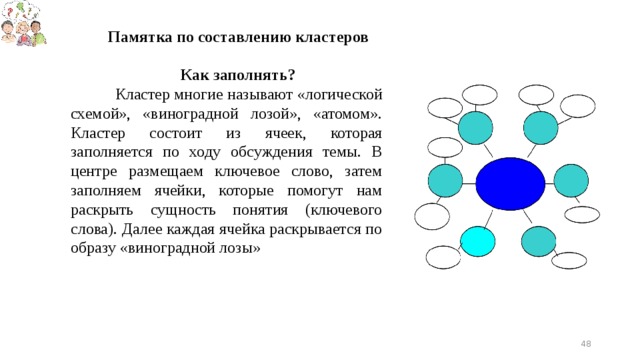

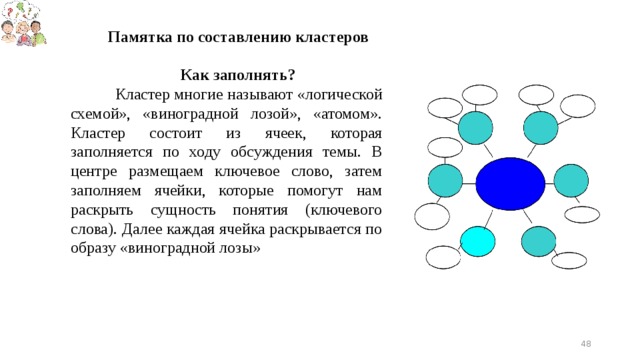

Памятка по составлению кластеров

Как заполнять?

Кластер многие называют «логической схемой», «виноградной лозой», «атомом». Кластер состоит из ячеек, которая заполняется по ходу обсуждения темы. В центре размещаем ключевое слово, затем заполняем ячейки, которые помогут нам раскрыть сущность понятия (ключевого слова). Далее каждая ячейка раскрывается по образу «виноградной лозы»

Составление кластера в работе над темой «Лирический герой в произведениях различных видов искусства» («Литературное чтение. 2 класс», авт. В.Ю. Свиридова) помогает наглядно представить средства, с помощью которых разные виды искусства: литература, живопись, музыка – создают образы ночи.

Рассматриваем произведения, относящиеся к разным видам искусства: А.С. Пушкин «Тиха украинская ночь…», Л. ван Бетховен «Лунная соната», А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре».

Основные приемы, которые лежат в основе создания образа ночи, благодаря которым мы видим удивительную красоту природы, слышим звуки ночи, ее тишину:

- прием олицетворения в поэтическом произведении;

- прием контраста в произведении живописи;

- громкость, темп, тональность в музыке.

По своему содержанию прием "Корзина идей" похожа на такие известные приемы, как "Мозговая атака" и "Кластер". В каждом случае предполагаются разные формы работы – и индивидуальная, и групповая, и каждый из приемов позволяет высказывать любые суждения – без их оценивания и анализа.

Но, к примеру, кластер помогает лучше увидеть логические цепочки, в то время как "Корзина идей" всего лишь определяет "поле интересов". Если хотите, это "облако тегов", которые будут обсуждаться и анализироваться в процессе урока.

Алгоритм работы с "Корзиной идей":

Объявляется тема урока.

Индивидуальная работа. Каждый ученик тезисно записывает в тетради все, что ему известно по теме. Этот этап длится недолго – 2-3 минуты.

Работа в парах или в группах. Учащиеся обмениваются информацией, выясняя, в чем совпали их мнения, а в чем возникли разногласия. Время проведения – 3 минуты.

Работа с классом. На этом этапе каждая группа высказывает свое мнение по теме, приводит свои знания или высказывает идеи по данному вопросу. Причем ответы не должны повторятся. Все высказывания учитель кратко записывает на доске.

В "корзину" скидывается все, что имеет отношение к теме урока: идеи, имена, даты, факты, предположения, термины и т.д.

Важно! Предложения, предположения и идеи не критикуются и не оцениваются. На данном этапе идет просто сбор информации.

Обычно учителям трудно выступать нейтральным слушателем: мы привыкли поправлять, исправлять, указывать на ошибки. Отход от этого давления авторитета и есть одно из наиболее трудновыполнимых требований технологии критического мышления.

Все идеи и предложения осмысливаются и анализируются в дальнейшем ходе урока. Постепенно из "корзины" должны исчезнуть все неправильные или некорректные утверждения, а остаться "выжимка" из верных.

На этапе рефлексии можно снова обратиться к "Корзине идей", чтобы подвести итог урока.

1 вариант. Напишите, что вы знаете об утках.

2 вариант. Напишите, что знаете о лягушках.

Каждый ученик вспоминает и записывает на листочках все, что знает по теме (индивидуальная работа продолжается 1-2 минуты). На доске прикрепляется значок корзины. Ученики называют сведения по данной теме, которые условно собираются в “корзине идей”, даже если они ошибочны. Ошибки исправляются по мере освоения новой информации.

Инсерт (чтение с пометками)

«V» - информация мне известна

«+» - узнал что-то новое

«--» - противоречит тому, что знаю; думал иначе, не согласен

«?» - хочу узнать подробнее

Вдумчивое, внимательное, осмысленное чтение обеспечивается использованием приема инсерт. Во время чтения на полях делаются пометки. Если в тексте ребенок встречает знакомую информацию, то ставит на полях значок «V» - «Я это знаю».

Если то, что читает ребенок, противоречит тому, что он знал или думал, то на полях появляется значок «–». Если информация является для ребенка новой, это отмечается значком «+». Если многое осталось неясным и хотелось бы получить более подробную информацию по данному вопросу, ставится знак «?».

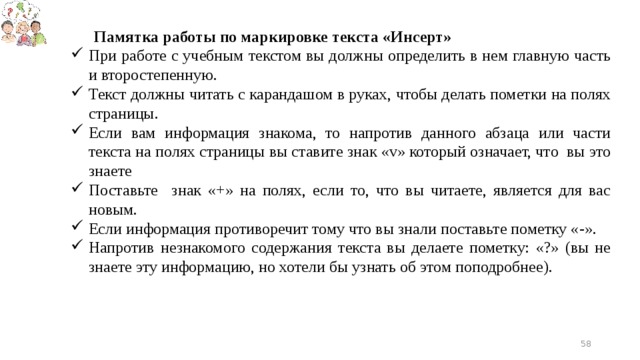

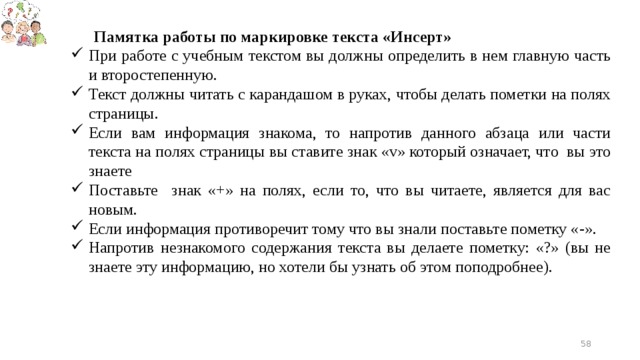

Памятка работы по маркировке текста «Инсерт»

- При работе с учебным текстом вы должны определить в нем главную часть и второстепенную.

- Текст должны читать с карандашом в руках, чтобы делать пометки на полях страницы.

- Если вам информация знакома, то напротив данного абзаца или части текста на полях страницы вы ставите знак «v» который означает, что вы это знаете

- Поставьте знак «+» на полях, если то, что вы читаете, является для вас новым.

- Если информация противоречит тому что вы знали поставьте пометку «-».

- Напротив незнакомого содержания текста вы делаете пометку: «?» (вы не знаете эту информацию, но хотели бы узнать об этом поподробнее).

Памятка работы по маркировке текста «Инсерт»

- Далее вы заполняете таблицу и переносите в нее в кратком изложении помеченные части текста под знаками, которые вы поставили на полях страницы:

- Записи должны быть краткими, т.е. двумя, тремя словами или 1-2 предложениями.

- Чтобы научиться грамотно заполнять таблицу, сначала устно постарайтесь сформулировать предложение, которое вы перенесете в таблицу. Ни в коем случае не пересказывайте текст.

Чтение с использованием данного приема учит анализировать, сопоставлять новые знания с имеющимися, интерпретировать информацию.

Например, при знакомстве детей с рассказом Ю. Дмитриева «Сколько глаз у стрекозы» значком «+» дети отметили сведения об устройстве глаз стрекозы, которые показались им наиболее удивительными. «На первый взгляд, глаза у стрекозы огромные. Но на самом деле они очень маленькие и их у нее… тысяч двадцать. Эти маленькие глазки, их называют еще фасетками, расположены так близко друг к другу, что и вправду кажутся одним большим глазом». Также значок «+» дети поставили напротив сведений о том, что фасетки большего размера расположены наверху и цвета почти не различают, а фасетки поменьше расположены внизу и цвета различают хорошо.

Приятно, что многие дети встретили в тексте известную информацию и отметили ее знаком «V». Это сведения о том, что стрекоза видит все – «и то, что делается впереди, и то, что творится по сторонам, и то, что происходит сзади. Вот почему стрекозе не надо поворачивать голову».

Детей удивило и заинтересовало, что «видит стрекоза не очень далеко – метра на полтора-два», поэтому рядом с этой информацией они поставили два знака: «–» и «?», так как не знали об этом и хотели бы получить дополнительную информацию.

После чтения данного рассказа ребята внимательно изучили научную литературу и получили необходимую дополнительную информацию.

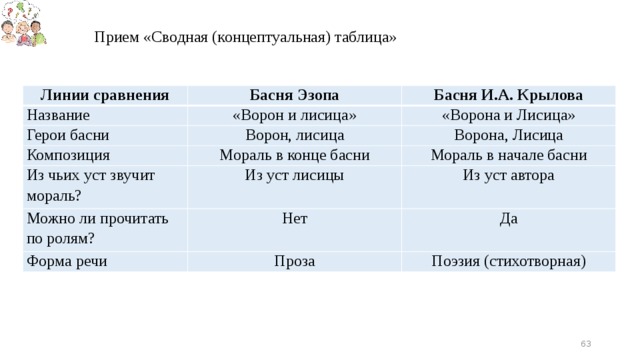

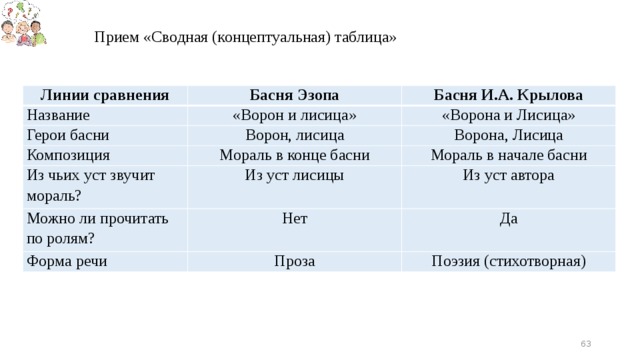

Прием «Сводная (концептуальная) таблица»

Следующий прием «концептуальная таблица» полезен, когда предполагается сравнение объектов. По горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, а по вертикали – критерии, по которым сравнение происходит.

Например, этот прием может быть использован при изучении и сравнении басен Эзопа «Ворон и лисица» и И.А. Крылова «Ворона и Лисица» в 3 классе.

Прием «Сводная (концептуальная) таблица»

Линии сравнения

Басня Эзопа

Название

Басня И.А. Крылова

«Ворон и лисица»

Герои басни

Ворон, лисица

Композиция

«Ворона и Лисица»

Из чьих уст звучит

Мораль в конце басни

Ворона, Лисица

мораль?

Из уст лисицы

Мораль в начале басни

Можно ли прочитать по ролям?

Из уст автора

Нет

Форма речи

Проза

Да

Поэзия (стихотворная)

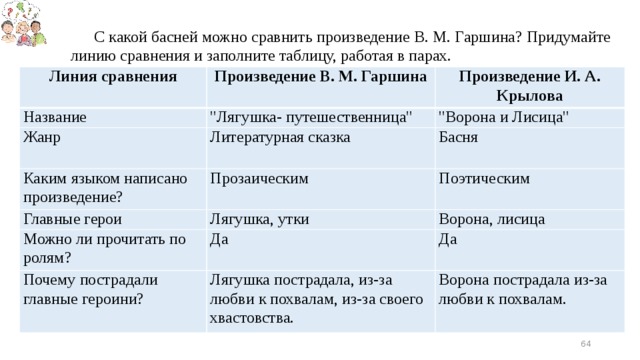

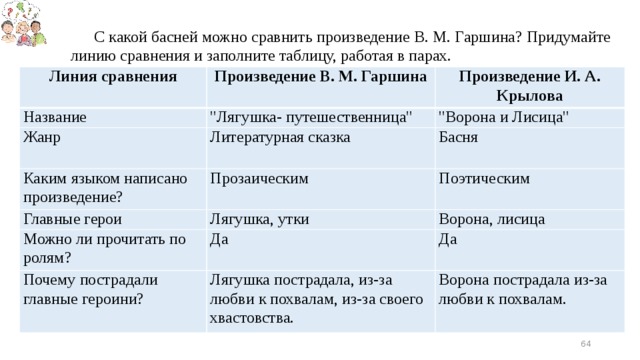

С какой басней можно сравнить произведение В. М. Гаршина? Придумайте линию сравнения и заполните таблицу, работая в парах.

Линия сравнения

Произведение В. М. Гаршина

Название

Жанр

Произведение И. А. Крылова

"Лягушка- путешественница"

Литературная сказка

Каким языком написано произведение?

"Ворона и Лисица"

Прозаическим

Главные герои

Басня

Можно ли прочитать по ролям?

Поэтическим

Лягушка, утки

Почему пострадали главные героини?

Ворона, лисица

Да

Да

Лягушка пострадала, из-за любви к похвалам, из-за своего хвастовства.

Ворона пострадала из-за любви к похвалам.

Прием “Я уже знаю”

Вызов индивидуальных имеющихся представлений по изучаемой теме.

Обеспечение включения каждого школьника в учебный процесс.

Время выполнения: 7-8 минут

Учитель выделяет ключевое понятие изучаемой темы и предлагает учащимся за определенное время выписать как можно больше слов или выражений, связанных, по их мнению, с предложенным понятием. Важно, чтобы школьники выписывали все, приходящие им на ум ассоциации.

1 этап. 2 минуты. Учащиеся выполняю работу индивидуально.

2 этап. 2 минуты. Обсуждение полученных записей в парах (группах). Учащиеся выделяют совпадающие представления, наиболее оригинальные идеи, вырабатывают коллективный вариант ответа.

3 этап. 2-4 минуты. “Сброс идей в корзину”. Каждая пара (группа) поочередно называет одно из выписанных выражений. Учитель фиксирует реплики на доске. Основное условие – не повторять то, что уже было сказано другими.

В результате, на доске формируется кластер (пучок), отражающий имеющиеся у учащихся знания по данной конкретной теме, что позволяет учителю диагностировать уровень подготовки классного коллектива, использовать полученную схему в качестве опоры при объяснении нового материала.

Методический прием «Чтение с остановками» лучше всего использовать при знакомстве с произведением. Задания и различные виды вопросов (простые, уточняющие, интерпретационные, творческие, оценочные, практические) формулируются с учетом уровней познавательной деятельности.

На стадии вызова хороший результат дает обращение к личному опыту детей, что помогает подготовить обучающихся к личностному восприятию произведения. Повышают интерес к чтению обсуждение заглавия, которое может многое сообщить о предлагаемом для чтения произведении, а также прогноз его содержания. На стадии осмысления содержания текст читается фрагментами, анализируется и осуществляется прогноз дальнейшего развития сюжета.

Всегда хочется заглянуть вперед, узнать, что произойдет с героями, какие впереди неожиданные повороты сюжета, а читая дальше, проверить свое предположение. На стадии рефлексии важно осмысление текста как единого целого, с использованием различных форм работы: творческого письма, эссе по впечатлениям от рассказа, сочинения-рассуждения, дискуссии, совместного поиска. Можно предложить выбрать пословицу, которая могла бы послужить эпиграфом к произведению.

Любое художественное произведение рассматривается в контексте творчества писателя. Так, при изучении произведения А.П. Чехова «Каштанка» знакомлю детей с тем, что дало толчок творческой фантазии писателя. Как раскрывал Чехов одну, хотя и небольшую тему своего творчества, тему цирка. Веселое, яркое искусство цирка А.П. Чехов любил за силу, ловкость, мужество артистов, веселые шутки клоунов, за удивительные выступления животных.

Писатель был знаком с популярнейшим артистом русского цирка Владимиром Леонидовичем Дуровым, известным дрессировщиком, который в своей книге «Мои звери» описывает произошедший с ним случай, ставший основой чеховского произведения. Герой рассказа не только своим внешним видом, но и прекрасными душевными качествами: добротой, мягкостью, привязанностью к животным, - напоминает В.Л. Дурова. Образ этого человека, с нелегкой судьбой артиста старого русского цирка, овеян чувством грусти и одиночества. В этом глубокий подтекст произведения.

Читая это произведение с остановками по главам, можно задавать детям следующие вопросы: «Подумай, какие события произойдут с Каштанкой дальше?», «Что ты ожидаешь от следующей главы?», «Можно ли было ожидать, что Каштанка попадет к дрессировщику?», «Какие неожиданные повороты сюжета могут произойти дальше, по твоему мнению?», «Предположи: будет ли следующий день у Каштанки таким же насыщенным?», «О чем говорят названия глав, на что обращают внимание?», «Стала ли развязка рассказа для тебя неожиданностью?», «Понравилась ли она тебе? Объясни свою точку зрения».

Задействовать не только ум, но и чувства детей, научить быть вдумчивыми, чувствующими читателями, умеющими сопереживать, понимать, что испытывает герой произведения, выражать свое отношение, помогают, например, следующие вопросы к первой главе: «О чем задумались?», «С каким настроением слушали?», «Какое настроение автора вы почувствовали?», «Прочитай тот момент, когда тебе самому стало грустно и тоскливо», «Как описано отчаяние Каштанки, как передано ее волнение?», «Меняется ли ее эмоциональное состояние?», «Что переживает Каштанка? Какое чувство испытывает она в начале первой главы? В конце первой главы? Одинаковые или разные это чувства? Какое из них сильнее?», «Чьими глазами, по-твоему, увидено все произошедшее?», «Как тебе кажется, повествование очеловечивает Каштанку или мы видим особенности поведения и повадки собаки?».

Материалом для использования приема "Чтение с остановками" служит повествовательный текст. Непременное условие для использования данного приема – найти оптимальный момент в тексте для остановки. Эти остановки – своеобразные шторы: по одну сторону находится уже известная информация, а по другую – совершенно неизвестная информация, которая способна серьезно повлиять на оценку событий. Этот прием требует не только серьезной корректировки собственного понимания, но иногда даже отказ от прежней позиции. Но отказ не под чьим-то влиянием, а в результате личной работы с текстом, самостоятельного освоения нового. Для младших школьников такими текстами могут служить неизвестные детям сказки и рассказы с сюжетной линией.

Данный прием содержит все стадии технологии:

1 стадия – вызов. На данной стадии, на основе лишь заглавия текста и информации об авторе дети должны предположить, о чем будет текст.

2 стадия – осмысление. Здесь, познакомившись с частью текста, учащиеся уточняют свое представление о материале. Особенность приема в том, что момент уточнения своего представления (стадия осмыслении) одновременно является и стадией вызова для знакомства со следующим фрагментом. Обязателен вопрос: "Что будет дальше и почему?"

3 стадия – рефлексия. Заключительная беседа. На этой стадии текс опять представляет единое целое. Формы работы с учащимися могут быть различными: письмо, дискуссия, совместный поиск, тезисы, выбор пословиц, творческие работы.

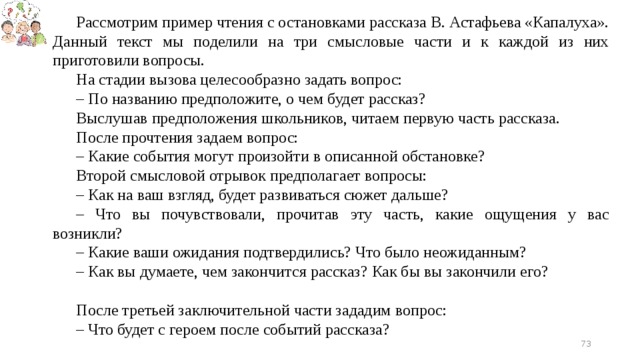

Рассмотрим пример чтения с остановками рассказа В. Астафьева «Капалуха». Данный текст мы поделили на три смысловые части и к каждой из них приготовили вопросы.

На стадии вызова целесообразно задать вопрос:

– По названию предположите, о чем будет рассказ?

Выслушав предположения школьников, читаем первую часть рассказа.

После прочтения задаем вопрос:

– Какие события могут произойти в описанной обстановке?

Второй смысловой отрывок предполагает вопросы:

– Как на ваш взгляд, будет развиваться сюжет дальше?

– Что вы почувствовали, прочитав эту часть, какие ощущения у вас возникли?

– Какие ваши ожидания подтвердились? Что было неожиданным?

– Как вы думаете, чем закончится рассказ? Как бы вы закончили его?

После третьей заключительной части зададим вопрос:

– Что будет с героем после событий рассказа?

Такая работа с текстом развивает умение анализировать текст, выявлять связь отдельных элементов (темы, образы, способы выражения авторской позиции), развивает умение выражать свои мысли, учит пониманию и осмыслению.

Главное достоинство данного приема – развитие мышления, воображения и речи учащихся.

Однако, многие методисты выделяют трудности применения данного приема:

Во-первых, использование приема «чтение с остановками» требует от учителя отличного знания текста.

Во-вторых, учитель должен продумать заранее, где при чтении текста будут делаться остановки.

В-третьих, при таком чтении нет целостного восприятия текста. Поэтому после того, как текст был прочитан с остановками, его необходимо прочитать на уроке еще раз, уже полностью, чтобы восстановить его целостное восприятие.

В-четвертых, большие затраты времени, т.е. использовать для чтения с остановками объемные тексты нецелесообразно.

Таким образом, основная задача, которая стоит перед учителем, решившим использовать на уроке прием «чтение с остановками», - это развитие творческого мышления и воображения учащихся, а также развитие их речи. Суть данного приема как раз и заключается в том, чтобы побудить учащихся размышлять, фантазировать, высказывать свою точку зрения, свои предположения.

Прием “Лови ошибку”

Время выполнения: 5-6 минут

Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную информацию, и предлагает учащимся выявить допущенные ошибки.

Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки 2 уровней:

А – явные, которые достаточно легко выявляются учащимися, исходя из их личного опыта и знаний;

Б – скрытые, которые можно установить, только изучив новый материал.

Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить ошибки, аргументируют свои выводы.

Учитель предлагает изучить новый материал, после чего вернуться к тексту задания и исправить те ошибки, которые не удалось выявить в начале урока.

Учащимся предлагается информация, содержащая неизвестное количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или индивидуально. Работа над пословицами. Чтение текста. Убрать пословицу, которая не соответствует содержанию и смыслу текста.

Прием «Дерево предсказаний" был разработан американским ученым Дж. Беллансом для работы с художественным текстом. В адаптированном варианте этот прием впервые стал применяться на уроках по развитию критического мышления через чтение и письмо. Стратегия метода помогает развивать образное мышление, соотносить аргументы и факты, развивать фантазию и умение мыслить перспективно. Прием может использоваться на уроке любого типа по любому предмету. В примерах рассмотрим, на какой стадии урока может быть использовано "Дерево предсказаний".

На доске рисуется силуэт дерева:

Ствол дерева – это выбранная тема, ключевой вопрос темы, смоделированная или реальная ситуация, которые предполагают множественность решений.

Ветви дерева – это варианты предположений, которые начинаются со слов: "Возможно,…", "Вероятно,…". Количество ветвей не ограничено.

Листья дерева – обоснование, аргументы, которые доказывают правоту высказанного предположения (указанного на ветви).

На уроках, построенных по методу РКМ, прием "Дерево предсказаний" применяется на стадии вызова и анализируется на стадии размышления, или рефлексии.

Вопросы, развивающие критическое мышление (из опыта Е. В. Селезнёвой)

– Что заставляет героя поступить именно так?

– Как будут дальше развиваться события?

– Какие чувства вызвал у вас этот отрывок текста?

После 1-й или 2-й остановки можно использовать приём «Дерево предсказаний».

Что будет дальше?

Чем закончится рассказ?

Как будут развиваться события после финала?

На «стрелочках» – линиях соединения двух событий или понятий – дети записывают объяснения своих версий: таким образом они учатся аргументировать свою точку зрения, связывать предположения с данными текста.

В-пятых, после окончания работы с текстом учитель может предложить детям на выбор 2–4 цитаты (пословицы, расхожих выражения), связанные с содержанием текста и отражающие различные подходы к интерпретации текста. Например, после прочтения рассказа В. А. Осеевой «Синие листья»:

1) «Каков вопрос – таков ответ»;

2) «Друг познаётся в беде»;

3) «На обиженных воду возят».

Прием «Перекрестная дискуссия» предполагает столкновение противоположных точек зрения. Так, при изучении произведения А.И. Куприна «Слон» («Литературное чтение. 4 класс», ч. 2, авт. В. Ю. Свиридова), дискуссию вызывают вопросы:

«Желание маленькой Нади увидеть слона – каприз или мечта?»,

«Что кажется более невозможным: слон в комнате или выздоровление девочки благодаря слону?»,

«О чем этот рассказ: о силе родительской любви или о том, что сбывшаяся мечта – самое лучшее лекарство?».

Прием «Перепутанные логические цепочки»

Вариант «а»: Модификация приема «Ключевые термины». Дополнительным моментом является расположение на доске ключевых слов в специально «перепутанной» логической последовательности. После знакомства с текстом, на стадии «рефлексии» учащимся предлагается восстановить нарушенную последовательность.

Вариант «б»: На отдельные листы выписываются 5-6 событий из текста (как правило, историко-хронологического или естественно-научного). Демонстрируются перед классом в заведомо нарушенной последовательности. Учащимся предлагается восстановить правильный порядок хронологической или причинно-следственной цепи. После заслушивания различных мнений и придя к более или менее единому решению, учитель предлагает ученикам познакомиться с исходным текстом и определить: верны ли были их предположения. Форма способствует развитию внимания и логического мышления. Более применима при изучении информативно-содержательных текстов.

Учитель предлагает детям на карточках вопросы или утверждения. Если учащиеся согласны с высказыванием, то рядом напишите слово "да" или знак "+", если не согласны, то пишут слово "нет" или знак " - ".

Приём "Верите ли вы."

1. Верите ли вы, что утки не стали есть лягушку, потому что она была слишком велика?

2. Верите ли вы, что лягушка отправилась в путешествие с утками на юг?

3. Верите ли вы, что лягушка прицепилась к прутику лапками, а утки подхватили прутик с лягушкой и полетели?

4.Верите ли вы, что лягушка долетела с утками до юга?

5. Верите ли вы, что лягушка отцепилась от прутика, потому что устала держаться за него?

6. Верите ли вы, что лягушка упала с высоты и осталась жива?

7. Верите ли вы, что лягушка любила хвастаться?

Приём «Верные и неверные утверждения».

1.История с лягушкой произошла осенью.

2. Лягушка пришла в восторг, когда утки рассказали ей про юг.

3. Утки сами придумали, как им взять с собой лягушку на юг.

4. Лягушка сама придумала путешествовать на прутике с утками.

5. Лягушка отправилась в путешествие на спине одной из уток.

6.Оторвавшись от прутика, лягушка бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни.

На этапе рефлексии возвращаемся к этим приёмам, чтобы выяснить, какие из утверждений были верными.

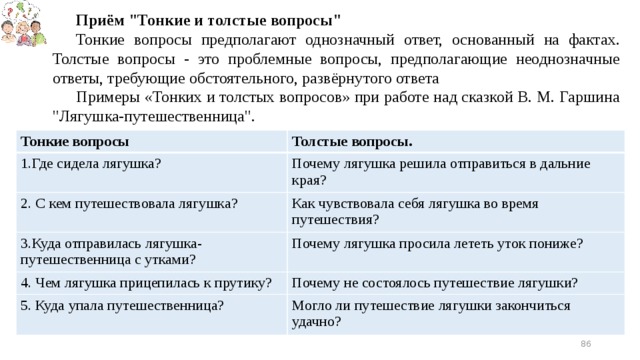

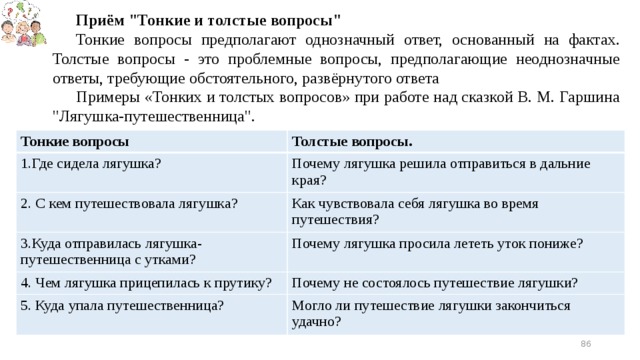

Приём "Тонкие и толстые вопросы"

Тонкие вопросы предполагают однозначный ответ, основанный на фактах. Толстые вопросы - это проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные ответы, требующие обстоятельного, развёрнутого ответа

Примеры «Тонких и толстых вопросов» при работе над сказкой В. М. Гаршина "Лягушка-путешественница".

Тонкие вопросы

Толстые вопросы.

1.Где сидела лягушка?

Почему лягушка решила отправиться в дальние края?

2. С кем путешествовала лягушка?

Как чувствовала себя лягушка во время путешествия?

3.Куда отправилась лягушка-путешественница с утками?

Почему лягушка просила лететь уток пониже?

4. Чем лягушка прицепилась к прутику?

Почему не состоялось путешествие лягушки?

5. Куда упала путешественница?

Могло ли путешествие лягушки закончиться удачно?

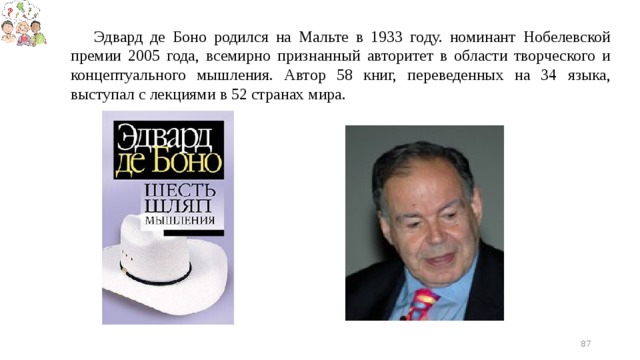

Эдвард де Боно родился на Мальте в 1933 году. номинант Нобелевской премии 2005 года, всемирно признанный авторитет в области творческого и концептуального мышления. Автор 58 книг, переведенных на 34 языка, выступал с лекциями в 52 странах мира.

Красная шляпа. Эмоции. Интуиция, чувства и предчувствия. Не требуется давать обоснование чувствам. Какие у меня по этому поводу возникают чувства?

Желтая шляпа. Преимущества. Почему это стоит сделать? Каковы преимущества? Почему это можно сделать? Почему это сработает?

Синяя шляпа. Организация мышления. Мышление о мышлении. Чего мы достигли? Что нужно сделать дальше?

Зеленая шляпа. Творчество. Различные идеи. Новые идеи. Предложения. Каковы некоторые из возможных решений и действий? Каковы альтернативы?

Черная шляпа. Осторожность. Суждение. Оценка. Правда ли это? Сработает ли это? В чем недостатки? Что здесь неправильно?

Белая шляпа. Информация. Вопросы. Какой мы обладаем информацией? Какая нам нужна информация?

Шесть думающих шляп

«Если наше дело в шляпе, значит в шляпе-то и суть!» Эдвард де Боно

На фазе рефлексии можно использовать «Приём шести шляп». Шляпы шести цветов, у каждой шляпы своё название и свой вопрос. Сначала дети знакомятся со значением каждого цвета шляпы. Затем выбирают любую шляпу и готовят сообщения.

1. Белая шляпа – факты. Соберите все факты, опираясь на текст, из жизни лягушки.

2. Красная шляпа – эмоции. Какие чувства вызывает у вас история с лягушкой?

3. Жёлтая шляпа – оптимизм. Что положительного вы взяли для себя, читая произведение В. М. Гаршина?

4. Чёрная шляпа – критика. Найдите, всё плохое в поступках лягушки. Какие трагические события могли произойти с лягушкой?

5.Зелёная шляпа – шляпа творчества. Придумайте своё окончание истории. Дайте свои советы героям произведения.

6. Синяя шляпа – жизненный урок. Чему тебя научило это произведение?

Прием «Синквейн»

(от англ. «путь мысли» или от французского «пять»)

1 строка – 1 существительное (тема).

2 строка – 2 прилагательных (описывающие признаки и свойства выбранного предмета).

3 строка – 3 глагола (описывающие действия по теме).

4 строка – фраза из 4-х слов (отношение к теме).

5 строка – 1 слово – резюме (синоним темы).

Детей необходимо учить умению составлять синквейн (особая форма рефлексии) – в нескольких словах, в стихотворной форме, творчески изложить идеи, чувства, представления по поводу прочитанного произведения. Детям не всегда бывает легко подобрать точные, нужные слова, поэтому после объяснения правил написания синквейна учителю необходимо составить его вместе с детьми. Нужно показать прием набора лексики, из которой дети составят разные варианты синквейна. Затем можно предложить работу по составлению сиквейна в парах.

Составление синквейна способствует развитию творческих способностей детей, пополнению активного словарного запаса, стремлению к более точному выражению собственного мнения и позиции.

Речь детей становится более богатой, выразительной. Вот несколько примеров синквейна.

Синквейн к произведению Г. Скребицкого «Лебеди».

Лебеди

Большие, белоснежные.

Волнуются, тоскуют, переживают.

Лебединая верность, преданность, дружба.

Прекрасные.

Синквейн к произведению Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш».

Тарас

Добрый, старый.

Ухаживает, наблюдает, переживает.

Многое в жизни Тарас понимает.

Горе.

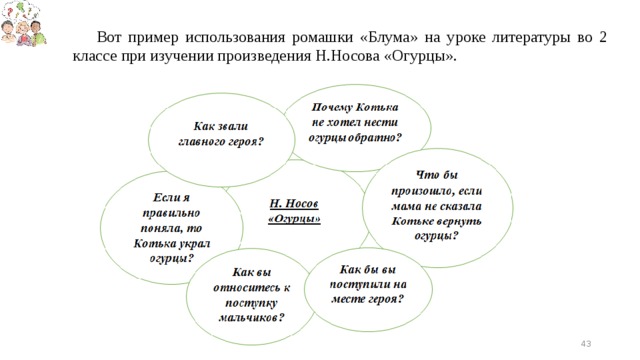

Вот синквейн, в котором выражены чувства фокса Микки к своей хозяйке Зине после длительной разлуки (произведение Саши Чёрного «Дневник фокса Микки»).

Зина

Славная, милая.

Вспомнила, приехала, забрала.

Огромная радость переполняет меня.

Счастье!

Синквейн к произведению М.Гаршина «Лягушка-путешественница».

1. Лягушка

2. Любопытная, сообразительная.

3. Изобретает, путешествует, хвастается

4. Изобретает необыкновенный способ путешествия

5. Путешественница.

Развитие критического мышления приводит к следующим результатам:

Высокая мотивация учащихся к образовательному процессу.

Возрастание мыслительных возможностей учащихся, гибкости мышления, его переключения с одного типа на другой.

Развитие способности самостоятельно конструировать, строить понятия и оперировать ими.

Развитие способности передавать другим авторскую информацию, подвергать ее коррекции, понимать и принимать точку зрения другого человека.

Развитие умения анализировать полученную информацию.

Список использованной литературы:

Генике Е.А., Трифонова Е.А. Развитие критического мышления (базовая модель) / в сб. Учитель и ученик: возможности диалога и понимания. – Том 1 // под общ. ред. Л.И. Семиной. – М.: изд-во «Бонфи», 2002. – 239 с.

Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления через чтение и письмо на уроках. – М.: Просвещение, 2004. – 236 с.

https:// infourok.ru/statyaispolzovanie-priema-chtenie-s-ostanovkami-na-urokah-literaturnogo-chteniya-v-nachalnoy-shkole-1338405.html