Приёмы, используемые в технологии развития критического мышления.

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информационному полю.

В педагогике – это мышление оценочное, рефлексивное, развивающееся путем наложения новой информации на жизненный личный опыт.

Исходя из этого критическое мышление, по мнению авторов, может развивать следующие качества ученика:

1. готовность к планированию (кто ясно мыслит, тот ясно излагает);

2. гибкость (восприятие идей других);

3. настойчивость (достижение цели);

4. готовность исправлять свои ошибки (воспользоваться ошибкой для продолжения обучения);

5. осознание (отслеживание хода рассуждений);

6. поиск компромиссных решений (важно, чтобы принятые решения воспринимались другими людьми).

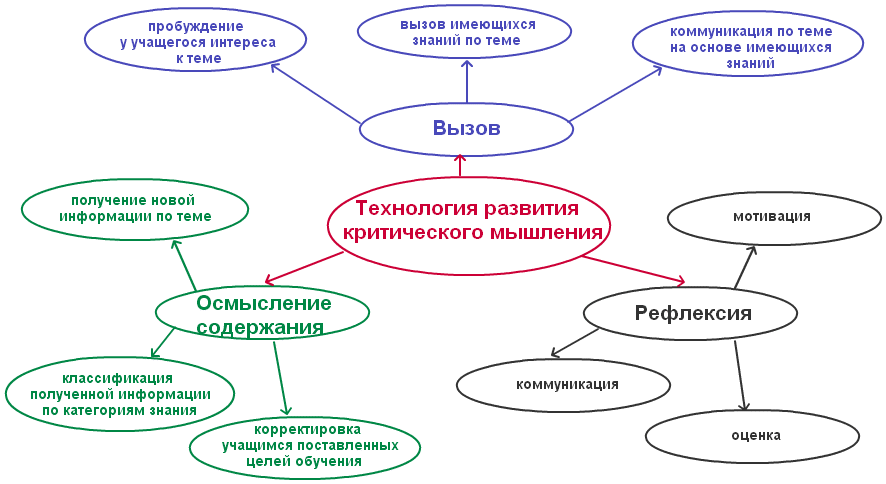

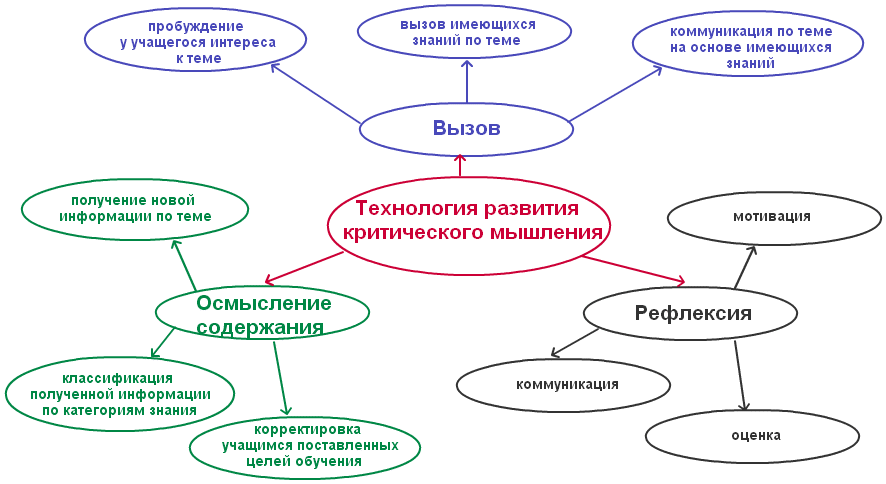

Технология РКМ имеет две особенности (базируется на «двух китах»):

· структура урока, включающая три фазы: вызов, осмысление и рефлексию,

· содержание, в основе которого – эффективные приёмы и стратегии, направленные на формирование у учащихся критического мышления.

Принципы технологии развития критического мышления

Принципиальными моментами для технологии «РКМЧП» являются:

- активность учащихся в образовательном процессе;

- организация групповой работы в классе;

- развитие навыков общения;

- учитель воспринимает все идеи учеников как одинаково ценные;

- мотивация учащихся на самообразование через освоение приёмов ТРКМ;

- соотнесение содержания учебного процесса с конкретными жизненными задачами, выявлением и решением проблем, с которыми дети сталкиваются в реальной жизни;

- использование графических приёмов организации материала. Они являются эффективными для формирования мышления. Модели, рисунки, схемы и т.п. отражают взаимоотношения между идеями, показывают ход мыслей. Процесс мышления, скрытый от глаз, становится наглядным, обретает видимое воплощение. Графическая организация материала может применяться на всех этапах учения как способ подготовки к исследованию, как способ направить это исследование в нужное русло, как способ организовать размышление над полученными знаниями.

Средства технологии позволяют работать с информацией в любой области знания, а это значит, что ознакомление с ней можно организовать на любом предметном материале.

ПРИЁМЫ ТРКМ

КЛАСТЕР

Описание приёма:

Понятие «кластер» переводится как «гроздь, пучок». Суть приёма - представление информации в графическом оформлении.

В центре записывается ключевое понятие. Рядом записываются понятия, связанные с ключевым. Ключевое понятие соединяется линиями или стрелками со всеми понятиям "второго уровня".

Кластер используется, когда нужно собрать у учеников все идеи или ассоциации связанные с каким-либо понятием (например, с темой урока).

Как применяется на уроке:

Кластер - универсальный приём. Он отлично подходит для любой стадии урока.

Рассмотрим пример применния данного приёма на стадии "Вызов". На стадии "Вызов" можно предложить учащимся методом мозгового штурма в командах предположить, по каким направлениям они будут изучать новый материал. В результате этой работы, учащиеся сами формируют цели урока. Информация записывается на доске. При записи предположений и их систематизации неизбежно возникнут противоречия или вопросы. Учитель переводит урок в стадию "Осмысление" и предлагает учащимся найти ответы на свои вопросы в новом материале.

Продолжается работа с данным приемом и на стадии "Осмысление": по ходу работы с изучаемым материалом вносятся исправления и дополнения в кластер.

Большой потенциал имеет этот прием на стадии "Рефлексия": это исправления неверных предположений в «предварительных кластерах», заполнение их на основе новой информации, установление причинно-следственных связей между отдельными смысловыми блоками (работа может вестись индивидуально, в группах, по всей теме или по отдельным смысловым блокам).

КОРЗИНА ИДЕЙ

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока, он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. Учитель выделяет ключевое понятие изучаемой темы и предлагает учащимся за определенное время выписать как можно больше слов или выражений, связанных, по их мнению, с предложенным понятием. Важно, чтобы школьники выписывали все, приходящие им на ум ассоциации.

Пример "корзины идей":

- Тема нашего урока: Наши праздники. Что такое праздник?

- Действительно, празднование всегда приурочено к какому-либо событию.

- О каких праздниках мы говорим "наши", "мой"?

- Запишите на листах бумаги праздники, о которых мы можем сказать «Наши праздники» (1 минута)

- Обсудите со своим соседом вашу информацию и составьте общий ответ на мой вопрос (1 минута)

- Что у вас получилось? (зачитывание работы пар)

- Попробуем систематизировать полученную информацию.

ДЕНОТАТНЫЙ ГРАФ

Используется для систематизации и наглядного графического представления существенных признаков рассматриваемого понятия.

Правила составления денотатного графа:

1 этап - выделение ключевого слова или словосочетания, от которого будет составляться денотатный граф.

2 этап – подбор глаголов, которые будут связывать ключевое понятие и его признаки. Рекомендуется использовать следующие группы глаголов:

глаголы, обозначающие цель — направлять, предполагать, приводить, давать и т.д.;

глаголы, обозначающие процесс достижения результата — достигать, осуществляться;

глаголы, обозначающие предпосылки достижения результата — основываться, опираться, базироваться;

глаголы-связки, с помощью которых осуществляется выход на определение значения понятия.

3 этап – подобрать существенные признаки ключевого понятия, которые связываются с ним через выбранные глаголы. Для каждого глагола можно найти 1-3 признака.

Внимание! Денотатный граф составляется сверху вниз. Вначале нужно подобрать глаголы, а только потом сопоставить с ними признаки.

ДЕРЕВО ПРЕДСКАЗАНИЙ

Используется для формирование нестандартного мышления, умения отличать вероятные ситуации от тех, которые никогда не могут произойти.

1 этап - учитель предлагает учащимся высказать предположения по какой-либо теме.

2 этап - учащиеся озвучивают идеи и предположения. Все версии (правильные и неправильные) учитель записывает на доску, задавая при этом вопрос: все ли согласны с этими идеями? Если появляются противоречивые мнения, на доске фиксируются и альтернативные идеи.

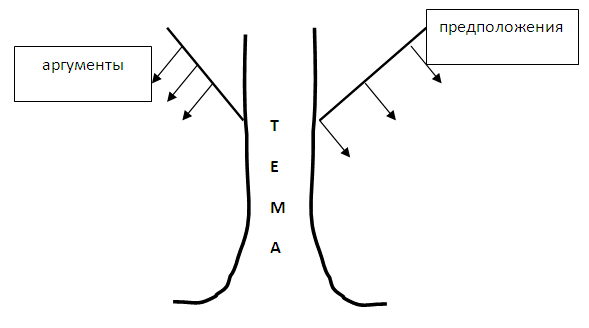

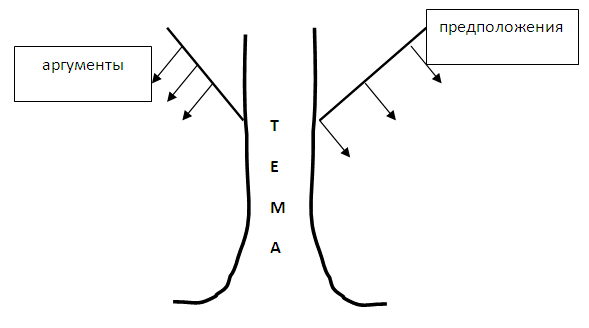

На доске предположения учащихся визуализируются по предложенной схеме, где:

ствол дерева – тема,

ветви – предположения, которые ведутся по двум основным направлениям – «возможно» и «вероятно» (количество ветвей не ограничено),

листья – обоснование этих предположений, аргументы в пользу того или иного мнения.

Дерево предсказаний может выглядеть в виде кластера. Использовать классический вариант не обязательно.

3 этап - после изучения новой темы нужно вновь вернуться к «дереву предсказаний» и проверить, оправдались ли предположения детей.

ВЕРНЫЕ, НЕВЕРНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ.

Учитель зачитывает верные и неверные утверждения. Учащиеся выбирают «верные утверждения» из предложенных учителем, обосновывая свой ответ, описывают заданную тему (ситуацию, обстановку, систему правил).

Предлагать следует такие утверждения, ответы на которые учащиеся смогут найти в течение занятия.

После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по данной теме) нужно вернуться к данным утверждениям и попросить учащихся оценить их достоверность, используя полученную на уроке информацию.

ПРИЁМ «ИНСЕРТ»

используется на стадии «осмысления».

При работе с текстом в данном приёме используется два шага: чтение с пометками и заполнение таблицы «Инсерт».

Шаг 1: Во время чтения текста учащиеся делают на полях пометки: «V» – уже знал; «+» – новое; « – » – думал иначе; «?» – не понял, есть вопросы. При этом можно использовать несколько вариантов пометок: 2 значка «+» и «V», 3 значка «+», «V», «?» , или 4 значка «+» , «V», «–», «?». Причем, совсем не обязательно помечать каждую строчку или каждую предлагаемую идею. Прочитав один раз, обучающиеся возвращаются к своим первоначальным предположениям, вспоминают, что они знали или предполагали по данной теме раньше, возможно, количество значков увеличится.

Шаг 2: Заполнение таблицы «Инсерт», количество граф которой соответствует числу значков маркировки.

ПРИЁМ «ЧТЕНИЕ С ОСТАНОВКАМИ»

Остановки в тексте - своеобразные шторы: по одну сторону находится уже известная информация, а по другую - совершенно неизвестная информация, которая способна серьезно повлиять на оценку событий.

Рекомендации по использованию приема «Чтение с остановками»:

1. Текст должен быть повествовательным и содержать проблему, которая лежит не на поверхности, а спрятана внутри.

2. При чтении важно найти оптимальный момент для остановки.

3. После каждой остановки необходимо задавать вопросы разных уровней. Последним должен быть задан вопрос «Что будет дальше и почему?»

4. При прочтении текста можно использовать цвета. Ответы на простые вопросы можно подчеркивать синим цветом, на толстые - красным.

5. На стадии рефлексии можно использовать такие приемы: «Толстые и тонкие вопросы», составление кластера, ЭССЕ, синквейн.

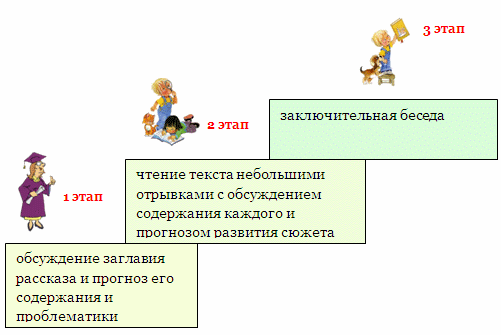

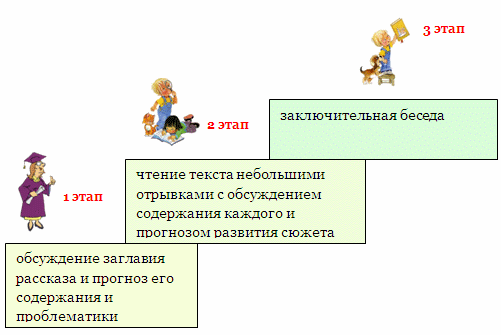

Данный прием содержит все стадии технологии и имеет следующий алгоритм работы:

1 стадия - вызов. Конструирование предполагаемого текста по опорным словам, обсуждение заглавия рассказа и прогноз его содержания и проблематики.

На данной стадии на основе лишь заглавия текста и информации об авторе дети должны предположить о чем будет текст.

2 стадия - осмысление . Чтение текста небольшими отрывками с обсуждением содержания каждого и прогнозом развития сюжета. Вопросы, задаваемые учителем, должны охватывать все уровни таблицы вопросов Блума. Обязателен вопрос: «Что будет дальше и почему?»

Здесь, познакомившись с частью текста, учащиеся уточняют свое представление о материале. Особенность приема в том, что момент уточнения своего представления (стадия осмысление) одновременно является и стадией вызова для знакомства со следующим фрагментом.

3 стадия - рефлексия . Заключительная беседа.

На этой стадии текс опять представляет единое целое. Формы работы с учащимися могут быть различными: письмо, беседа, совместный поиск, выбор пословиц, творческие работы.

СИНКВЕЙН

Слово синквейн происходит от французского «пять». Это стихотворение из пяти строк, которое строится по правилам.

1. В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным).

2. Вторая строчка - это описание темы в двух словах (двумя прилагательными).

3. Третья строчка - это описание действия в рамках этой темы тремя словами. Третья строчка образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими характерные действия объекта.

4. Четвертая строка - это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме.

5. Последняя строка - это синоним из одного слова, который повторяет суть темы.

Однако не всегда требуется очень четкое соблюдение правил написания этого вида стихотворения. Например, в четвертой строке можно использовать три или пять слов, а в пятой строке – два слова. Можно использовать в строчках и другие части речи – но только в том случае, если это необходимо для улучшения текста.

Синквейны полезны в качестве инструмента для синтезирования сложной информации, в качестве среза оценки понятийного и словарного багажа учащихся. Проанализируйте лексическое богатство (или бедность) предложенных синквейнов и сделайте вывод. При внешней простоте формы, синквейн - быстрый, но мощный инструмент для рефлексии (резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах не так-то просто). Безусловно, интересно использование синквейнов и в качестве средства творческой выразительности.

Как это делать:

Название (обычно существительное)___________________________

Описание (обычно прилагательное)____________________________

Действия___________________________________________________

Чувство (фраза)_____________________________________________

Повторение сути____________________________________________

Пример синквейна:

Тайга

Хвойная, зеленая, необъятная.

Растет, завораживает, дарит

Щедра сибирская тайга!

Берегите!

Организационные формы работы с синквейнами .

Самостоятельно при выполнении домашней работы

Самостоятельно на уроке

В составе малой группы с последующим конкурсом на лучший синквейн, составленный по выбранной теме

В составе учебной группы при участии преподавателя, выступающего в качестве ведущего, помогающего группе составить синквейн

При выполнении контрольного задания на составление синквейна, написание рассказа по синквейну или определение темы неполного синквейна.

5