Л.И. Баева, п.Арамиль. МБОУ «СОШ №3»

Проблемы памяти современных школьников и пути их решения.

Память лежит в основе способностей человека и является условием научения, приобретения знаний, формирования умений и навыков, таким образом, память входит в структуру интеллекта. Без памяти невозможно нормальное функционирование ни личности, ни общества.

Педагогическая значимость памяти очевидна. Память в совокупности с другими психическими процессами несет ответственность за получение, сохранение и переработку, а также воспроизведение информации в процессе учебной деятельности, то есть является основой любого познания и тем самым определяет одну из основных задач школьного обучения.

На работу памяти оказывают влияние многие факторы: возраст, физическое состояние, особенности предъявления информации, важность, нужность информации. Кроме этого в современных информационных условиях мозг перестраивается на клиповое ленточное мышление. Ленточное мышление влияет на наше сознание. Увеличение скорости восприятия и реакции начинает заглушать понимание. В исследованиях, на которые ссылался Карр, указывалось, что активный интернет-пользователь становится крайне уязвимым к любым отвлекающим факторам, в то время как глубина понимания информации и способность концентрировать внимание на одном объекте драматически снижаются. Также среди деградирующих навыков указывались «способность возврата к уже переосмысленной информации, индуктивный анализ, критическое мышление, воображение и обдумывание».

Сам собой напрашивается вывод, что в наше время память, ее свойства и проблемы необходимо исследовать и познавать самым различным специалистам: педагогам, социологам, эргономам и многим-многим другим.

Родители и учителя могут стимулировать работу памяти у ребенка любого возраста. Исследования показали, что школьные занятия помогают развитию памяти, так как постоянно требуют от детей усилий для запоминания. Большинство научных экспериментов доказывает, что тренировка памяти влечет рост всех остальных способностей. Для того, чтобы применять методы и приёмы развития памяти изначально необходимо понимать как память «работает».

Закономерности запоминания материала. Немецкий ученый Г. Эббингауз был одним из первых ученых кто вывел следующие закономерности запоминания, установленные в исследованиях, где для запоминания использовались бессмысленные слоги и иной слабо организованный в смысловом плане материал. Вот основные законы которые он вывел:

1. Сравнительно простые события в жизни, которые производят особенно сильное впечатление на человека, могут запоминаться сразу прочно и надолго, и по истечении многих лет с момента первой и единственной встречи с ними могут выступать в сознании с отчетливостью и ясностью.

2. Более сложные и менее интересные события человек может переживать десятки раз, но они в памяти надолго не запечатлеваются.

3. При пристальном внимании к событию достаточно бывает его однократного переживания, чтобы в дальнейшем точно и в нужном порядке воспроизвести по памяти его основные моменты.

4. Человек может объективно правильно воспроизводить события, но осознавать этого и, наоборот, ошибаться, но быть уверенным, что воспроизводит их правильно. Между точностью воспроизведения событий и уверенностью в этой точности не всегда существует однозначная связь.

5. Предварительное повторение материала, который подлежит заучиванию (повторение без заучивания), экономит время на его усвоение в том случае, если число таких предварительных повторений не превышает их количества, необходимого для полного заучивания материала наизусть.

6. При запоминании длинного ряда лучше всего по памяти воспроизводятся его начала и конец («эффект края»).

7. Для ассоциативной связи впечатлений и их последующего воспроизводства особо важным является то, являются ли они разрозненными или составляют логически связанное целое.

8. Повторение подряд заучиваемого материала менее продуктивно для его запоминания, чем распределение таких повторений в течение определенного периода времени, например, в течение нескольких часов или дней.

9. Новое повторение способствует лучшему запоминанию того, что было выучено раньше.

10. С усилением внимания к запоминаемому материалу число повторений, необходимых для его выучивания наизусть, может быть уменьшено, причем отсутствие достаточного внимания не может быть возмещено увеличением числа повторений.

11. То, чем человек особенно интересуется, запоминается без всякого труда. Особенно отчетливо эта закономерность проявляется в зрелые годы.

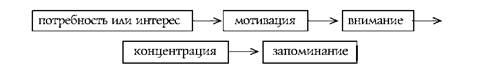

Интересующие вас вещи вы запоминаете легко, а вещи, вас не интересующие, - с большим трудом, так как на память влияет значимость и нужность информации для вас. Это можно представить в виде следующей цепи:

Интерес создает мотивацию, необходимую для привлечения внимания и концентрации его на конкретном предмете, в результате чего достигается организация мыслительных процессов. Следовательно, нечего удивляться тому, что мы забываем массу информации, которая оставила нас равнодушными. Интерес играет существенную роль в создании мотивации, необходимой для продолжительной концентрации внимания.

12. Редкие, странные, необычные впечатления запоминаются лучше, чем привычные, часто встречающиеся.

13. Любое новое впечатление, полученное человеком, не остается в его памяти изолированным. Будучи запомнившимся в одном виде, оно со временем может несколько измениться, вступив в ассоциативную связь с другими впечатлениями, оказав на них влияние и, в свою очередь, изменившись под их воздействием.

Память играет важную роль в учебной деятельности детей. Как можно развить её? Память — это основа нашей психической жизни. Это волшебная шкатулка, которая сохраняет наше прошлое для нашего будущего. Мы получаем информацию благодаря разным органам чувств, соответственно выделяют: слуховую, зрительную, осязательную память.

Современному школьнику приходится ежедневно запоминать правила, схемы, иностранные слова, страницы литературного текста. Для всего этого требуются различные приёмы запоминания.

Группировка — любой материал легче запоминается, если разделить его на части, группы. Так, в любом тексте можно выделить вступление, основную часть, заключение.

Классификация — если информацию классифицировать, нагрузка на память уменьшается во столько раз, на сколько классов был разделён материал.

Ассоциация — для того, чтобы использовать эту способность, ребёнку достаточно задать вопрос: «Что тебе напоминает это слово? Этот рисунок?» При этом не надо критиковать, отвергать то, что предлагает ребёнок, даже если вам эта ассоциация кажется неудачной, неприемлемой. Его вариант будет зависеть от возраста, уровня развития, пола ребёнка.

Опорные пункты — любая информация содержит нечто, что может стать опорой для запоминания. В этом качестве могут выступать даты, необычные словосочетания, незнакомые или очень знакомые слова, неожиданный поворот событий, метафоры, имена.

Аналогии — используются, когда необходима точность запоминания. Например, выучив одно определение как образец, остальные можно запомнить по аналогии.

Схематизация — ряд грамматических правил легче запомнить, изобразив его основное содержание в виде схемы.

Достраивание материала — разрозненную информацию, например, иностранные слова, легче запоминать, объединив их какими-либо придуманными связками, добавив что-то от себя.

Структурирование — установление внутри материала связей, благодаря чему он начинает восприниматься как целое.

Материал, который вызывает положительные эмоции, запоминается быстрее, прочнее и охотнее. Эмоционально нейтрального материала быть не должно. Создайте для ребёнка положительную атмосферу несколькими фразами: «Посмотри, какое красивое слово, необычное и т. д».

В психологии известен так называемый «эффект начала и конца». Успешнее всего запоминается информация, которая обсуждается в начале занятия и в конце его, или дана в начале текста и в его завершении. Если наиболее ценная информация спрятана в середине, то необходимо акцентировать внимание ребёнка на ней — дать установку на запоминание!

«Это необходимо запомнить!» Такого рода обращения выполняют регулирующую функцию по отношению к памяти ребёнка. Это звучит парадоксально, но прочнее запоминаются незаконченные действия. Поэтому есть смысл не требовать от ребёнка строгой последовательности при выполнении домашних заданий. Надо научить ребёнка ориентироваться в материале и, исходя из этого планировать свою деятельность. Попробуйте сделать это ради эксперимента. Например, ребёнок сначала читает учебник по одному предмету, затем, выполняет письменную работу по-другому, а после вновь возвращается к учебнику. Результат может удивить: многое запомнилось. Поэтому последующее перечитывание текста будет закрепляющим.

Эффективность запоминания зависит от функционального состояния ребёнка.

Дисциплинами, которые требуют наибольшей нагрузки на память. необходимо заниматься в первой половине дня. Наиболее удобное для этого время — около 11 часов. Во второй половине дня — около 16 часов, функциональное состояние человека в это время вновь улучшается. Поздно вечером не стоить учить стихи, заучивать новые иностранные слова, целесообразнее в это время заняться повторением.

Память человека устроена так, что новый материал всегда базируется на уже известном. При изложении любого нового материала надо иметь в виду, что запоминание будет успешнее, если новая информация будет содержать около 30 % уже известной. Объяснения нового сложного материала необходимо начинать с обращения к уже известному, может быть, к тщательному анализу старого положения.

Для запоминания предлагаемого речевого материала большое значение имеет скорость речи говорящего. Оптимальный для восприятия темп речи — 120 слов в минуту. Особая выразительность звучания достигается умелым использованием пауз логических и психологических.

Использованы ресурсы:

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/zakony-pamyati.html

https://collectedpapers.com.ua/ru/riddle-of-the-millennium/problema-pam-yati-u-suchasnomu-suspilstvi

https://collectedpapers.com.ua/ru/riddle-of-the-millennium/problema-pam-yati-u-suchasnomu-suspilstvi

https://collectedpapers.com.ua/ru/riddle-of-the-millennium/problema-pam-yati-u-suchasnomu-https://studme.org/16730211/psihologiya/faktory_vliyayuschie_pamyat

https://moluch.ru/archive/171/45608/

https://works.doklad.ru/view/WWn3EzmtZDY.html

http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/12438/2/Chueva.pdf

3